PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

鎌倉歴史文化交流館から更に歩を進め小町通りを歩き右に曲がると鶴岡八幡宮の境内に到着。

鶴岡八幡宮は、正月三が日の初詣客の数が、毎年、全国10位以内にランクインする全国有数の

神社で、鎌倉を訪れる多くの人が立ち寄る、鎌倉観光のメッカ。

鶴岡八幡宮 若宮大路 大鳥居(三の鳥居)。

中央の段葛(だんかずら)は、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮の参道、若宮大路のなかで、

二の鳥居から鶴岡八幡宮までの車道より一段高い歩道をいう。終着点にはここ三の鳥居がある。

2014年末(平成26年)の整備工事によって、桜の植え替えが行われ、樹齢5年程度の若い樹が

移植されている。

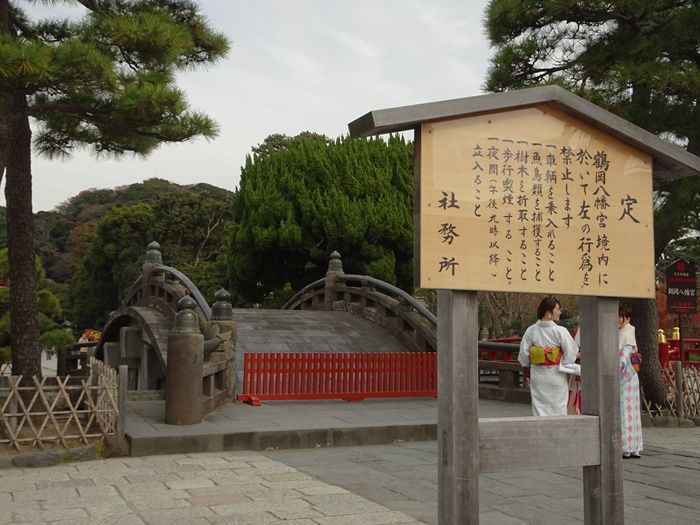

太鼓橋。

三の鳥居を過ぎてすぐのところにある源平池にかかっている石橋。

昔は、太鼓橋を一気に渡ると出世するという言い伝えがあったようだが、

現在は柵が置かれ通行禁止になっている。

私が子供の頃は、この橋を駆け上った記憶があるが。

鶴岡八幡宮 境内案内図。

![hachimangu_map[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/f1510a459407a3efe7e7ba49f25add828f9557fd.15.2.9.2.jpeg)

太鼓橋の右(東側)に北条政子が造ったと伝わる源平池の源氏池がある。

今はその時期ではないが、源氏の象徴の「白」の蓮の花を植え、三つの島を配したと。

三は産に通じ、子孫の繁栄を意味するのだと。

現在も三つの島があり、写真右の島は旗上弁天社(はたあげべんてんしゃ)。

ここには北条政子が平家の滅亡を祈願した弁財天座像が祀られていたと。

旗上弁天社の紅葉も美しかった。

源氏池に浮かぶ島のひとつにまつられている「旗上弁財天」は、鎌倉・江ノ島七福神の

弁天様に指定されており、正月には七福神めぐりを楽しむ多くの人々で賑わうのだ。

再び鶴岡八幡宮の参道に戻る。

表参道を進むと、舞殿(下拝殿)が正面に。

1193年に造営された舞殿は鶴岡八幡宮若宮の回廊跡に建っているのだ。

ウィキペディアによると

『義経の側室静御前は文治2年(1186年)3月に母の磯禅師とともに鎌倉に送られる。

同年4月8日、静は頼朝に鶴岡八幡宮社前で白拍子の舞を命じられた。静は、

しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな

吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき

と義経を慕う歌を唄い、頼朝を激怒させるが、妻の北条政子が「私が御前の立場であっても、

あの様に謡う でしょう」と取り成して命を助けた。『吾妻鏡』では、静の舞の場面を

「誠にこれ社壇の壮観、梁塵(りょ うじん)ほとんど動くべし、上下みな興感を催す」と絶賛。

この時、静は義経の子を妊娠していて、頼朝は女子なら助けるが、男子なら殺すと命じる。

閏7月29日、 静は男子を産んだ。安達清常が赤子を受け取ろうとするが、静は泣き叫んで

離さなかった。磯禅師が赤子 を取り上げて清常に渡し、赤子は由比ヶ浜に沈められた。

9月16日、静と磯禅師は京に帰された。

憐れんだ政子と大姫が多くの重宝を持たせたという。その後の消 息は不明』と。

左手に大きな手水舎。

この日は舞殿で結婚式が行われていた。

舞殿を回って前から。

大石段の上が鶴岡八幡宮 本宮(上宮)。

石段の上に立つ楼門にかけられている扁額(へんがく)の「八幡宮」の文字。

「八」の文字をよく見ると、2羽の鳩の形をしている。

鳩は八幡神の使いとされ、鶴岡八幡宮の境内にもたくさんの鳩がいて、大切にされているのだ。

鎌倉の鶴岡八幡宮に参詣した人の土産として有名な鳩サブレーは豊島屋の初代店主である

久保田久次郎が鶴岡八幡宮を崇敬しており、本宮の掲額の「八」が鳩の向き合わせであることと、

宮鳩が多数いるところから着想を得たためと言われているのだ。

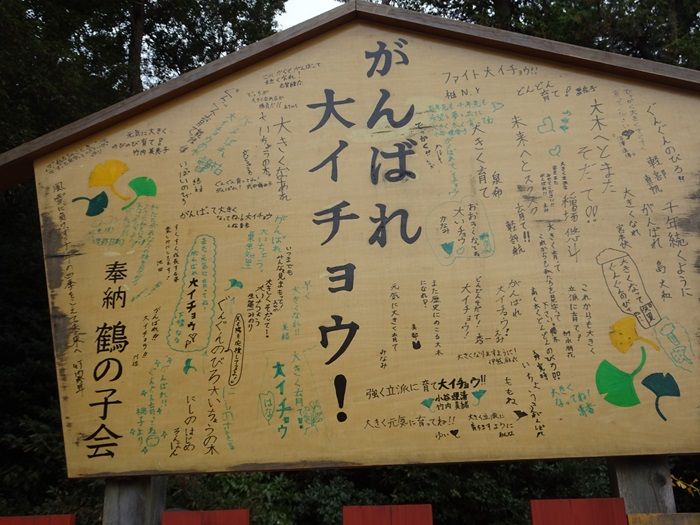

鎌倉幕府の三代将軍・源実朝が暗殺されたときに、暗殺者(実朝の甥の公暁)が、この木の陰に

身を隠していたとの伝説から、「隠れ銀杏」とも呼ばれた大銀杏は、2010年3月の強風時に、

惜しくも倒壊してしまったのだ。

現在、親木から生えた若芽を育成し、大銀杏の再生をはかっているのだ。

「がんばれ大イチョウ」の木札には子供達の様々な想いの書き込みが。

「また歴史に残る大木になれ」とも。

倒壊し切り倒され、根元の部分を移植された大銀杏の親木からも若木が芽生えて成長中で

この日は黄色く黄葉していた。

鶴岡八幡宮 拝殿。

中央からの撮影は禁止とのことで参拝の後に斜めから。

宝物館手前には巨大な神輿が並んでいた。

おみくじ・お守り・お札売り場。

大石段を降り若宮の角を左折して進むとそこは柳原神池(やないはらしんち)。

かつて、この辺りは「柳原」と呼ばれ、柳の名所となっていたと。

「年経たる鶴ヶ岡辺の柳原青みにけりな春のしるしに」は、三代執権北条泰時が詠んだ歌と

いわれている。

この日は柳では無くモミジの紅葉が美しかった。

鶴亀石。

白旗神社の手前には、「鶴亀石」という2つの大きな石が祀られていた。

水で洗うと鶴と亀の模様が浮かび上がると言われる、なんとも縁起の良い石なのだと。

雨の日には、鶴と亀の模様が浮かび上がるのであろうか?確認できないのが残念。

ただ、触れるだけでもパワーがもらえる、あるいは良運が訪れるということで、触って帰る方も。

そして私も二つの石を。

「鶴岡八幡宮」の境内の一角にあるのが「白旗神社」。

境内の中にあるため、独立した神社ではなく鶴岡八幡宮の摂社ということになっていると。

白旗神社は、神奈川を中心に関東・中部・東北地方に70数か所あるらしい。

しかし関西方面にはないとのことであるが。

私の家から車で10分くらいに場所にも「相州藤沢 白旗神社」がある。

藤沢宿西方面の総鎮守。 もとは相模一の宮の寒川神社の寒川比古命の分霊を祀り、寒川神社

と呼ばれていたというが、その創建年は不明。

寒川比古命と歴史上のヒーロー・源義経公をお祀りしている。

のちに、奥州平泉で自刃した源義経を祭神として祀ったことから、白旗神社と呼ばれるように

なった。 伝説によると、奥州平泉の衣川館で自刃した義経の首は、腰越の浜で首実検が行われた。

その後捨てられた首は、潮にのって境川を上り、白旗神社近くに流れ着き、里人に洗い清められ

葬られたと伝えられているのだ。

この鎌倉の白旗神社は源頼朝をご祭神としてお祀りしている神社である。

白旗というと戦いにおいては降伏するときの旗のイメージが強いが、もともとは源氏の旗印。

平家は赤旗。源平の戦いでは紅白別れての戦いだったと言うこと。

運動会で紅白に別れるというのは、こういう習俗的なところが受け継がれているのだろう。

紅葉を楽しみながら再び源平池方面に歩を進める。

この辺りは紅葉がピーク。

神苑ぼたん庭園は休園中であるとの表示が。

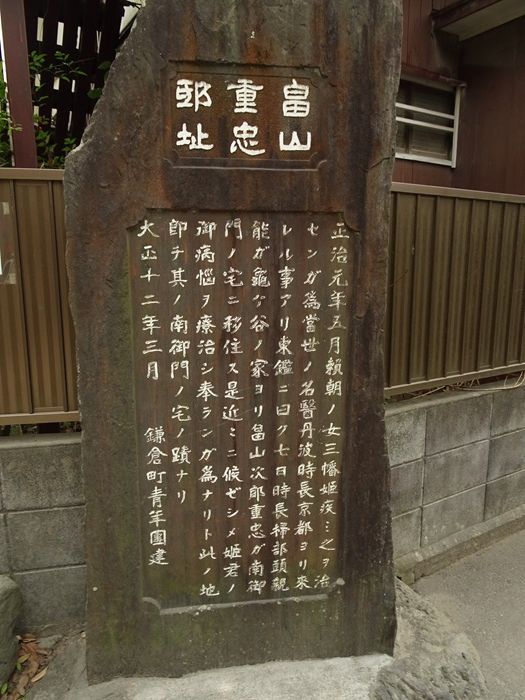

畠山重忠邸址の石碑は、鶴岡八幡宮の流鏑馬馬場の東の鳥居を出たところに建てられていた。

『吾妻鏡』の建久10年(1199年)の条には、「畠山次郎重忠の南御門宅」とあると。

畠山重忠は、源頼朝に仕えた武将。頼朝の挙兵時には大庭景親に従ったが、間もなく頼朝に従い、

頼朝の鎌倉入りでは先陣を勤めた。

宇治川の合戦では、おぼれかけた大串重親を岸にほうり投げたといい、一ノ谷の合戦の

ひよどり越えでは、愛馬を背負っておりたという伝説が残ると。

段葛の造営や佐助稲荷神社の建設に力を尽くしたが、頼朝死後、北条時政に騙され

武蔵国二俣川(横浜市旭区)で最期を遂げたと。

店の前庭の休憩場所には真っ赤な大きな蛇の目傘が。

ここに座って暫し休みたかったが・・・・。

源頼朝の墓所入口に到着。

建久9年(1199)12月27日源頼朝は、御家人の稲毛重成の亡妻の供養のために、相模川にかけた

橋の完成祝いに出掛け、その帰り稲村ガ崎で落馬したのだ。

その落馬が原因で、翌年の建久10年(1199)1月13日に53歳で亡くなり、大倉法華堂跡

(現在の白旗神社)に葬むられたと。

ややピンボケであるが、歌碑には

「君出でて 民もしづまり 九重の塵も おさまる世とはなりけり」

と書かれていた。

歌は明治時代から昭和時代にかけての歴史学者、大森金五郎の作であると。

現在の墓は白旗神社のすぐ横の階段を登った所にあり、江戸時代に島津氏によって

建てられたもの。

建久6年(1196)から頼朝が亡くなった正治元年(1199)までの3年間、鎌倉幕府の公式記録

「吾妻鏡」から頼朝の死亡に関する記録が抜けている(仏事の記録はあり)のだと。

そして頼朝の死は謎に包まれていると言われているのだと。

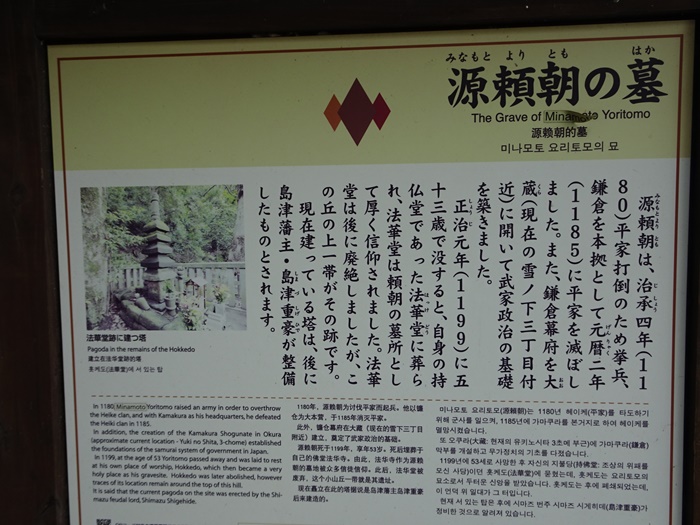

源頼朝の墓 説明板。

法華堂跡 石碑。

法華堂跡は、大倉幕府跡の裏山にある源頼朝墓を中心とする史跡。

治承4年(1180年)に平氏との富士川の合戦の後、鎌倉に戻った源頼朝が、鶴岡八幡宮の東側に

ある大蔵郷に建てた館が、大蔵御所でありこれが大倉幕府跡。

法華堂とは、1189年(文治5年)、源頼朝が聖観音像を本尊として建立した持仏堂のこと。

持仏堂は、頼朝の死後「法華堂」と呼ばれるようになり、現在、源頼朝墓が建てられている

この場所が法華堂の跡だといわれているのだ。

源頼朝の墓へは、大倉山の南につくられたこの石段を上って行った。

50段以上はあったのではないか。

源頼朝の墓は大倉山の斜面の常緑樹を背景として、静かに佇んでいた。

ボランティアと謂うオジサンから暫し源頼朝の墓についての説明を聞くが

写真は写さないで欲しいと。

法華堂跡(現在の白旗神社)と源頼朝の墓は、1927年、それぞれ国の史跡に指定された。

その後、文化庁では調査の結果から法華堂と源頼朝の墓は同じものだった可能性が高いと判断し、

範囲を少し広げて、2000年1月の官報で「法華堂跡(源頼朝墓)」とすることを

発表したと。もしかしたらこの墓は単なる「記念碑」であり、源頼朝は法華堂跡すなわち

白旗神社の地下に眠っているのかもしれないとも。

高さ186cmの五層の石塔には多くの花が左右に手向けられていた。

階段を下り左に曲がって進み島津忠久、大江広元、北条義時の墓に向かう。

南側から墓へ通じる階段を上る。

鎌倉市雪ノ下3は鎌倉時代に大倉御所があり、その北側に源頼朝を葬った法華堂があった。

寺院の堂舎は残っていないが、江戸時代に薩摩藩が再建した頼朝の墓があり、その東側の平場が

第2代執権北条義時の墓所とされ、更にその奥の斜面に大江広元・季光、島津忠久の墓がある。

左側が毛利秀光(伝大江広元の子),中央が大江広元,右が島津忠久(伝源頼朝の子)の墓と

言われている。

毛利季光墓

毛利季光は、大江広元の四男。季光はその四男で毛利氏の祖である。

相模国毛利庄を父から受け継いで毛利氏を称し、自身の武功によって安芸国吉田荘の地頭職を

得た。ただ、季光は妻の実家である三浦氏の反乱に与して自害している三浦泰村の妹を妻とし、

宝治合戦では三浦方につき、三浦一族と共に源頼朝の法華堂で自刃した。

季光の娘は北条時頼の正室となっていたが、戦後離別したという。

季光の墓は、1921年(大正10年)、鶴岡八幡宮西側の鶯ヶ谷の山にあったものが移されたと

いわれている。

大江広元墓の石碑。

大江広元は、源頼朝の政務の側近として「政所別当(長官)」を務めた人物。

大江広元・季光、島津忠久の墓は崖に穿たれた石窟の中で、階段は下から別々にあるが、

墓は同じ形式で3基並んでいた。

島津忠久墓

島津忠久は、九州島津氏の祖で、源頼朝の子ではないかとされているが定かではない。

江戸時代には、島津藩主や家臣が墓参したという。

現在の墓は、1779年(安永8年)に修造されたもので、源頼朝の墓とともに島津重豪が

整備したものであると。

墓から階段を降ると平場になっており、右側にやぐらが。中には墓石らしき物と共に、

『三浦若狭守泰村外一統五百余人』と書かれた卒塔婆が立っていた。

三浦若狭守泰村は、宝治元年(1247年)の宝治合戦で、北条軍と安達軍の前に大敗し、

妻子一族郎党と共にこの鎌倉の法華堂で自害して果てた人物。

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07