PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

浄真寺境内の散策を続ける。

3 つの阿弥陀堂(三仏堂)があり、それぞれに

3 体合計 9 体のそれぞれ印相の異なった阿弥陀如来像が安置されている。

印相とは「仏教において、手の指で様々な形を作り、仏・菩薩・諸尊の悟りを標示するもの」。

三仏堂は東に向かい、中央に「上品堂(じょうぼんどう)」、

右手に「中品堂(ちゅうぼんどう)」、左手に「下品堂(げぼんどう)」が

南北の軸線上に配置されている。

9 体はそれぞれ、上品上生(じょうぼん・じょうしょう)、上品中生、上品下生、

中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生という、

浄土教における極楽往生の 9 つの階層を表しており、これらをあわせて

九品(あるいは九品往生)というのだと。

この九品の仏から、浄真寺は通称「九品仏」と呼ばれている。

正面に下品堂。

下品堂(げぼんどう)。

扁額には「下品上生(げぼんじょうしょう) 」と。

浄真寺の九品仏は、九品を手の位置と印(指の形)で表します。

九品仏は坐像で、像高は、すべて2.8m(所謂丈六)。

ここで大事なのは、九体すべてが同じ大きさだということ。

どのような階位の人でも、等しく極楽に到達することができるのだと。

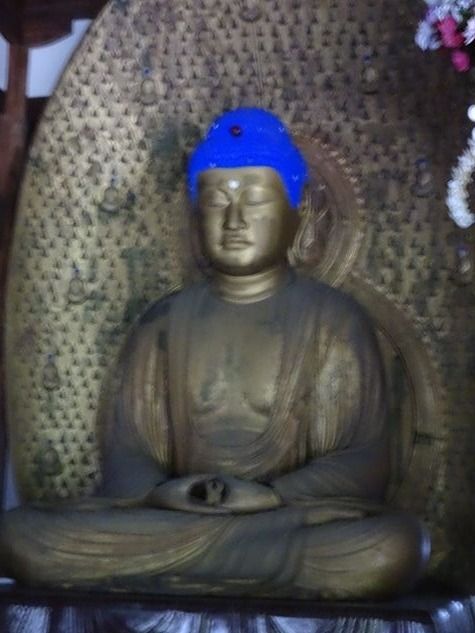

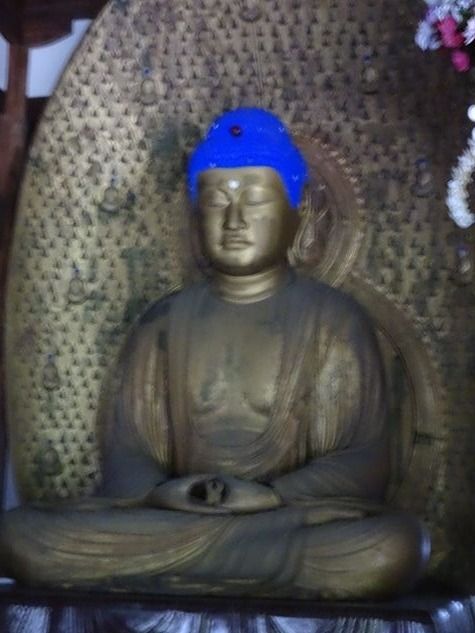

中央の人差し指を曲げた「下品上生」仏。

向かって右側には中指を曲げた「下品中生」仏。

向かって左側には薬指を曲げた「下品下生」仏。

上品の扁額は「上品上生」。

坐禅をする時のように手をお腹の前で組んだ禅定印の阿弥陀如来像が三体安置されていた。

中央には親指-人差し指で定印を作る「上品上生」仏。

ズームでお顔を。

向かって右側には親指-中指で定印を作る「上品中生」仏。

向かって左側には親指-薬指で定印を作る「上品下生」仏。

阿育王塔(あしょかおうとう)

阿育王は、紀元前三世紀のインドの王で、仏教を国教とし、慈悲の教により国民を臨(のぞ)み、その恩徳国内に満ちたという。日本様式の塔。天保年間(1831~45)のもの。

加藤楸邨句碑(かとうしゅうそんくひ)

俳人、国文学者。俳誌「寒雷(かんらい)」を創刊・主宰。

『しづかなる 力満ちゆき 螇蚸(はたはた)とぶ』

「はたはた」は昆虫のバッタの異称とのこと。

一番奥の中品堂(ちゅうぼんどう)。

「中品上生」の扁額。

左手の「中品下生」仏の姿はなし。

九品仏は、1体ずつ修理改修中とのことで、9体すべての修理改修が完了するのは、

2034年だと 。

中央には親指-人差し指で説法印を作る「中品上生」仏。

向かって右側には親指-中指で説法印を作る「中品中生」仏。

一番奥の中品堂の先には大きな墓地が拡がっていた。

正面には火灯窓・花頭窓(かとうまど)が。

「開山歴代上人御廟」の案内板。

「本堂 石墻(せきしょう・壁) 建立供養塔」

左に「開山廟」の説明板と中央に「一者女人泰産供養塔」。

「開山廟」。

開山廟からの、中品堂裏の墓地。

お参り用水桶置き場。

大きなカヤの木。

大きなカヤの木は中品堂の前の道を挟んで、墓地入口近くの境内にあった。

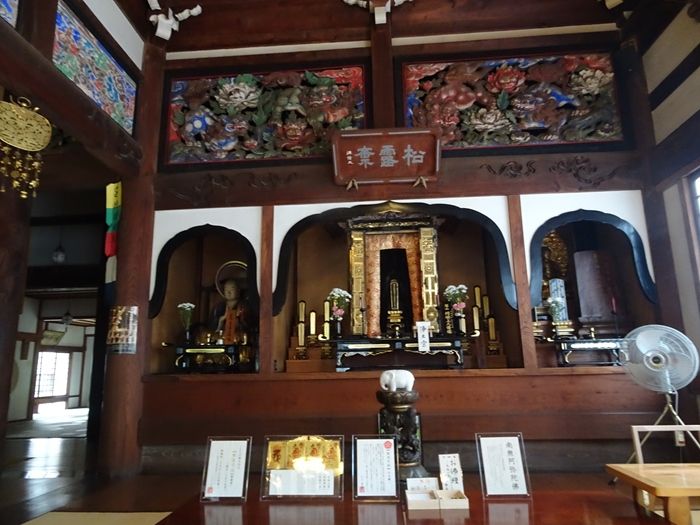

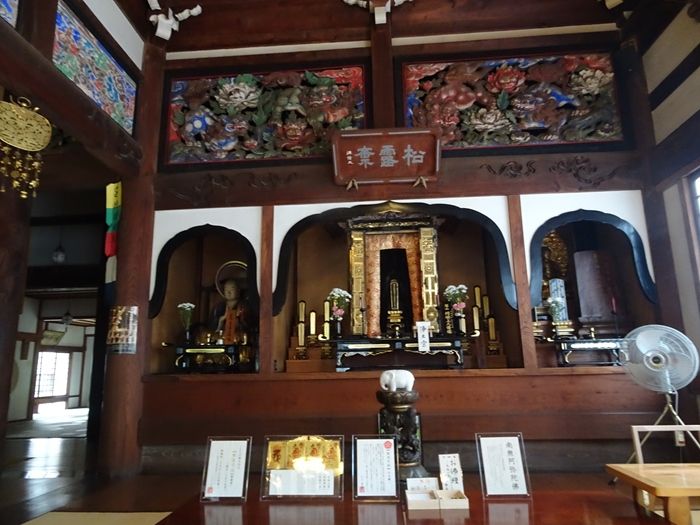

本堂が正面に。

本堂には珂碩上人(かせきしょうにん)自作の本尊・釈迦牟尼如来坐像〔都有形文化財〕を安置。

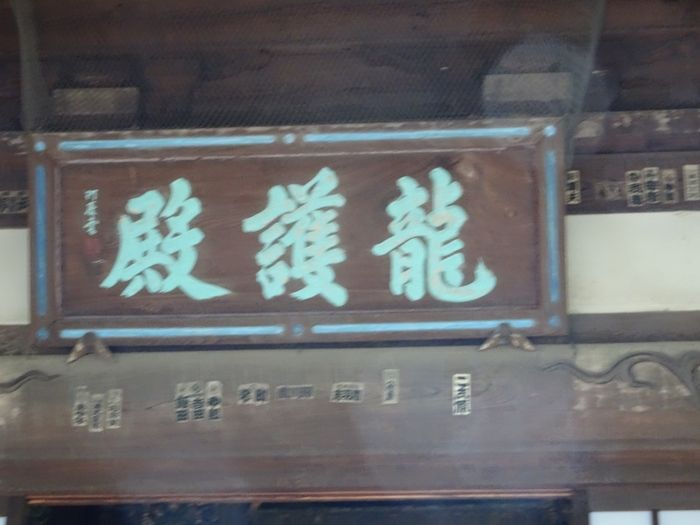

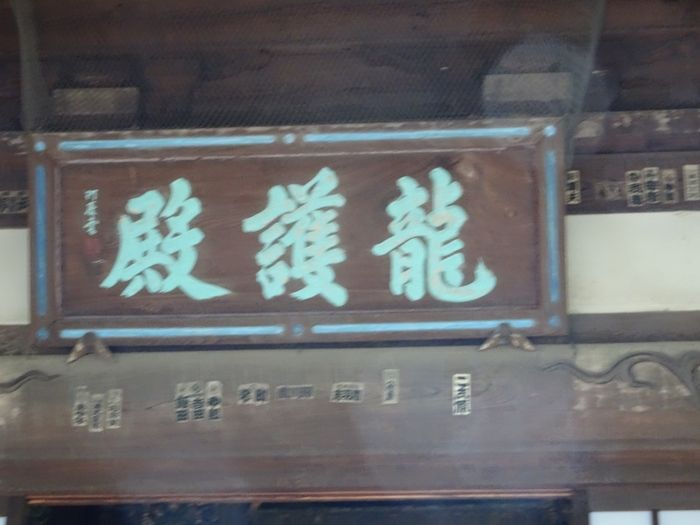

龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれる本堂は、元禄十一年(1698)に三仏堂とともに完成。

本堂は、浄土(彼岸(ひがん))の世界を表す三仏堂に対し、西面して

穢土(えど:現世、此岸(しがん))を表しています。

「龍護殿」と書かれた扁額。

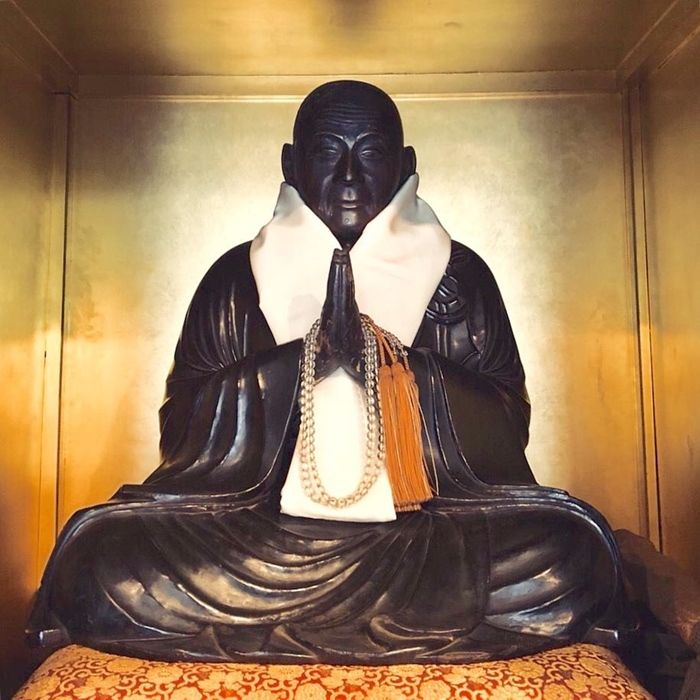

こちらのご本尊は釈迦如来像です。

本堂の天井には天女が描かれていた。

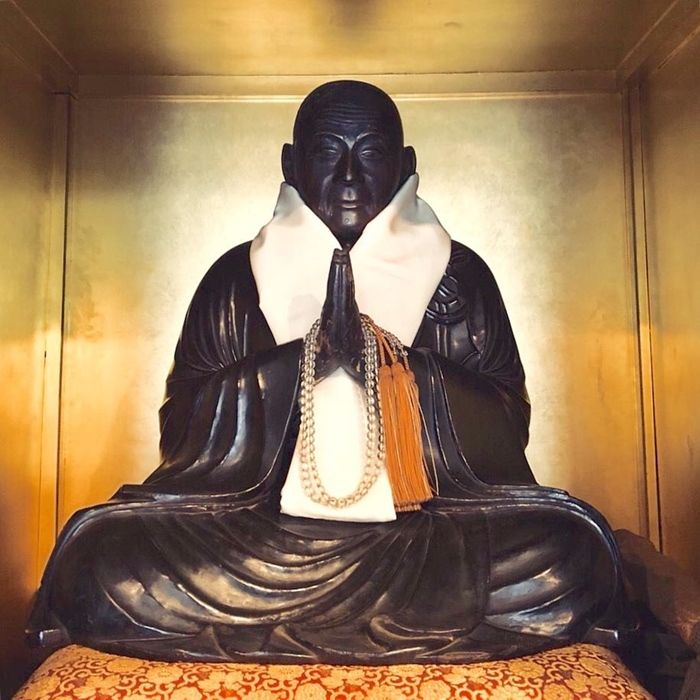

浄真寺の開祖の珂碩上人の作と伝わる像で、江戸時代の作。

正面右手の部屋。

扁額には『松露斎』と書かれてあった。

浄真寺開山の珂碩上人の号は松露で、松露と号された上人像をまつっているのであろう。

欄間の彫刻も見事。

開山堂に安置されているこの像は、自画像ならぬ自刻像だと。

万治元(1658)年7月24日、42歳の時に彫刻した旨の添書があるそうだ。

【https://www.pinstagram.org/tag/%E9%96%8B%E5%B1%B1%E5%BF%8C】

ご本尊の釈迦如来像を斜めから。

本堂左手。

中央に「五劫思惟像」。

五劫思惟(ごこうしゆい)とは、阿弥陀仏が因位の法蔵菩薩のとき、世自在王仏のみもとで

一切の衆生を平等に救うために、五劫という長い時間をかけて思惟をめぐらせ、往生の行法を

選択 ( せんぢゃく ) されたということをいうのだと。

そして、この阿弥陀仏はこの「五劫」という長い時間修行をされた結果、螺髪(頭髪)が伸び、

アフロヘアの様になっておられるのだと。

五劫思惟阿弥陀像の印相は、東大寺の像のように胸前で合掌しているものか、

五劫院の像のように衣の中に手を隠されている(衣の中で定印を結んでおられる)ものが

通常だが、浄真寺の像は普通に衣から手を出して定印(上品上生)を結んでおられるのだと。

そして「賓頭盧尊者」。

自分の体の悪いところを撫でると、治るといわれる賓頭廬尊者(びんずる尊者)。

賓頭盧尊者の前から本堂左手の庭園を見る。

本堂右手の枯山水庭園。

本堂から仁王門を庭園越しに見る。

既に紅葉が僅かに始まっていた。

そしてここ浄真寺では、3年毎に5月5日(2014年までは8月)に、

お面かぶり(二十五菩薩来迎会)が催されるとのこと。

二十五菩薩に扮した信徒らや稚児、楽人などが、境内中央に架けられた仮設橋を

三度渡る行事で、極楽往生などを擬したものであり、都の無形文化財に指定されていると。

この行事では、9体の阿弥陀仏を安置する3棟の阿弥陀堂を彼岸(極楽浄土、つまり西方浄土)、

釈迦牟尼仏を安置する本堂を此岸(娑婆、つまり現世)に擬し、その間に白道に見立てた

仮設橋を渡す。まず西の上品堂から東の本堂へと、楽人、二十五菩薩、衆僧が仮設橋を渡る。

これは念仏行者の臨終に際しての阿弥陀仏らの「来迎」を表すもので、

衆僧は散華(花弁型の紙片を散らす)しながら進むのだと。

併せてこの日は楼門の2階の仏像も開帳するのだと。

次回開催は2020年5月5日とのことで、是非この珍しい祭りを訪ねてみたいのであった。

【https://kohtyan.blog.so-net.ne.jp/2011-09-07】より

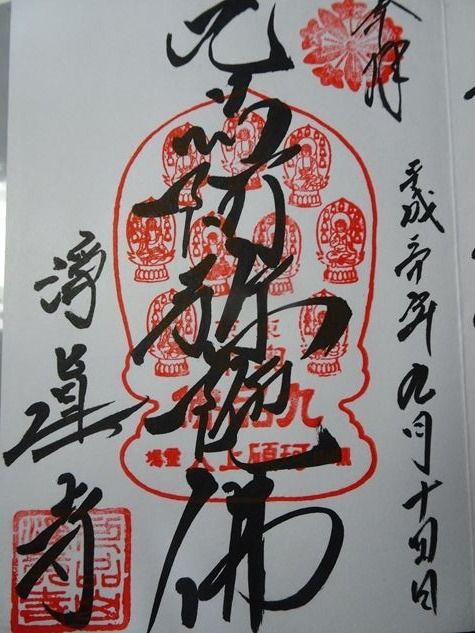

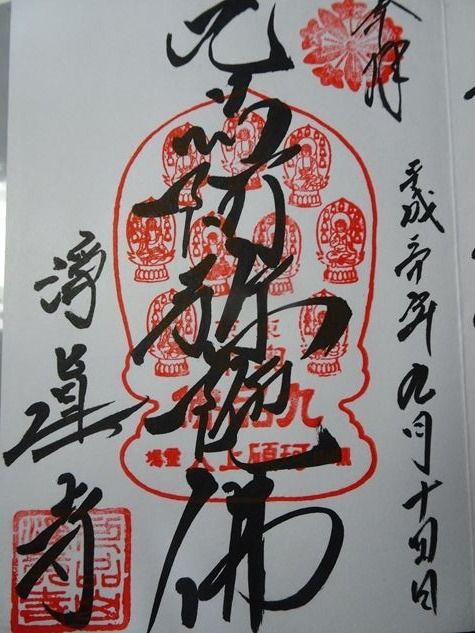

本堂で御朱印を頂きました。

・・・ つづく ・・・

3 つの阿弥陀堂(三仏堂)があり、それぞれに

3 体合計 9 体のそれぞれ印相の異なった阿弥陀如来像が安置されている。

印相とは「仏教において、手の指で様々な形を作り、仏・菩薩・諸尊の悟りを標示するもの」。

三仏堂は東に向かい、中央に「上品堂(じょうぼんどう)」、

右手に「中品堂(ちゅうぼんどう)」、左手に「下品堂(げぼんどう)」が

南北の軸線上に配置されている。

9 体はそれぞれ、上品上生(じょうぼん・じょうしょう)、上品中生、上品下生、

中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生という、

浄土教における極楽往生の 9 つの階層を表しており、これらをあわせて

九品(あるいは九品往生)というのだと。

この九品の仏から、浄真寺は通称「九品仏」と呼ばれている。

正面に下品堂。

下品堂(げぼんどう)。

扁額には「下品上生(げぼんじょうしょう) 」と。

浄真寺の九品仏は、九品を手の位置と印(指の形)で表します。

九品仏は坐像で、像高は、すべて2.8m(所謂丈六)。

ここで大事なのは、九体すべてが同じ大きさだということ。

どのような階位の人でも、等しく極楽に到達することができるのだと。

中央の人差し指を曲げた「下品上生」仏。

向かって右側には中指を曲げた「下品中生」仏。

向かって左側には薬指を曲げた「下品下生」仏。

上品の扁額は「上品上生」。

坐禅をする時のように手をお腹の前で組んだ禅定印の阿弥陀如来像が三体安置されていた。

中央には親指-人差し指で定印を作る「上品上生」仏。

ズームでお顔を。

向かって右側には親指-中指で定印を作る「上品中生」仏。

向かって左側には親指-薬指で定印を作る「上品下生」仏。

阿育王塔(あしょかおうとう)

阿育王は、紀元前三世紀のインドの王で、仏教を国教とし、慈悲の教により国民を臨(のぞ)み、その恩徳国内に満ちたという。日本様式の塔。天保年間(1831~45)のもの。

加藤楸邨句碑(かとうしゅうそんくひ)

俳人、国文学者。俳誌「寒雷(かんらい)」を創刊・主宰。

『しづかなる 力満ちゆき 螇蚸(はたはた)とぶ』

「はたはた」は昆虫のバッタの異称とのこと。

一番奥の中品堂(ちゅうぼんどう)。

「中品上生」の扁額。

左手の「中品下生」仏の姿はなし。

九品仏は、1体ずつ修理改修中とのことで、9体すべての修理改修が完了するのは、

2034年だと 。

中央には親指-人差し指で説法印を作る「中品上生」仏。

向かって右側には親指-中指で説法印を作る「中品中生」仏。

一番奥の中品堂の先には大きな墓地が拡がっていた。

正面には火灯窓・花頭窓(かとうまど)が。

「開山歴代上人御廟」の案内板。

「本堂 石墻(せきしょう・壁) 建立供養塔」

左に「開山廟」の説明板と中央に「一者女人泰産供養塔」。

「開山廟」。

開山廟からの、中品堂裏の墓地。

お参り用水桶置き場。

大きなカヤの木。

大きなカヤの木は中品堂の前の道を挟んで、墓地入口近くの境内にあった。

本堂が正面に。

本堂には珂碩上人(かせきしょうにん)自作の本尊・釈迦牟尼如来坐像〔都有形文化財〕を安置。

龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれる本堂は、元禄十一年(1698)に三仏堂とともに完成。

本堂は、浄土(彼岸(ひがん))の世界を表す三仏堂に対し、西面して

穢土(えど:現世、此岸(しがん))を表しています。

「龍護殿」と書かれた扁額。

こちらのご本尊は釈迦如来像です。

本堂の天井には天女が描かれていた。

浄真寺の開祖の珂碩上人の作と伝わる像で、江戸時代の作。

正面右手の部屋。

扁額には『松露斎』と書かれてあった。

浄真寺開山の珂碩上人の号は松露で、松露と号された上人像をまつっているのであろう。

欄間の彫刻も見事。

開山堂に安置されているこの像は、自画像ならぬ自刻像だと。

万治元(1658)年7月24日、42歳の時に彫刻した旨の添書があるそうだ。

【https://www.pinstagram.org/tag/%E9%96%8B%E5%B1%B1%E5%BF%8C】

ご本尊の釈迦如来像を斜めから。

本堂左手。

中央に「五劫思惟像」。

五劫思惟(ごこうしゆい)とは、阿弥陀仏が因位の法蔵菩薩のとき、世自在王仏のみもとで

一切の衆生を平等に救うために、五劫という長い時間をかけて思惟をめぐらせ、往生の行法を

選択 ( せんぢゃく ) されたということをいうのだと。

そして、この阿弥陀仏はこの「五劫」という長い時間修行をされた結果、螺髪(頭髪)が伸び、

アフロヘアの様になっておられるのだと。

五劫思惟阿弥陀像の印相は、東大寺の像のように胸前で合掌しているものか、

五劫院の像のように衣の中に手を隠されている(衣の中で定印を結んでおられる)ものが

通常だが、浄真寺の像は普通に衣から手を出して定印(上品上生)を結んでおられるのだと。

そして「賓頭盧尊者」。

自分の体の悪いところを撫でると、治るといわれる賓頭廬尊者(びんずる尊者)。

賓頭盧尊者の前から本堂左手の庭園を見る。

本堂右手の枯山水庭園。

本堂から仁王門を庭園越しに見る。

既に紅葉が僅かに始まっていた。

そしてここ浄真寺では、3年毎に5月5日(2014年までは8月)に、

お面かぶり(二十五菩薩来迎会)が催されるとのこと。

二十五菩薩に扮した信徒らや稚児、楽人などが、境内中央に架けられた仮設橋を

三度渡る行事で、極楽往生などを擬したものであり、都の無形文化財に指定されていると。

この行事では、9体の阿弥陀仏を安置する3棟の阿弥陀堂を彼岸(極楽浄土、つまり西方浄土)、

釈迦牟尼仏を安置する本堂を此岸(娑婆、つまり現世)に擬し、その間に白道に見立てた

仮設橋を渡す。まず西の上品堂から東の本堂へと、楽人、二十五菩薩、衆僧が仮設橋を渡る。

これは念仏行者の臨終に際しての阿弥陀仏らの「来迎」を表すもので、

衆僧は散華(花弁型の紙片を散らす)しながら進むのだと。

併せてこの日は楼門の2階の仏像も開帳するのだと。

次回開催は2020年5月5日とのことで、是非この珍しい祭りを訪ねてみたいのであった。

【https://kohtyan.blog.so-net.ne.jp/2011-09-07】より

本堂で御朱印を頂きました。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.