PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

一旦国道に合流して、「山中城口」信号を渡ると旧道が真直ぐ続くのだが、

今回、この先の箱根旧街道2箇所が工事中のため通行止めになっていた。

この工事は長く続いているようであった

仕方がないので、大きく左回りの国道1号線を歩く。

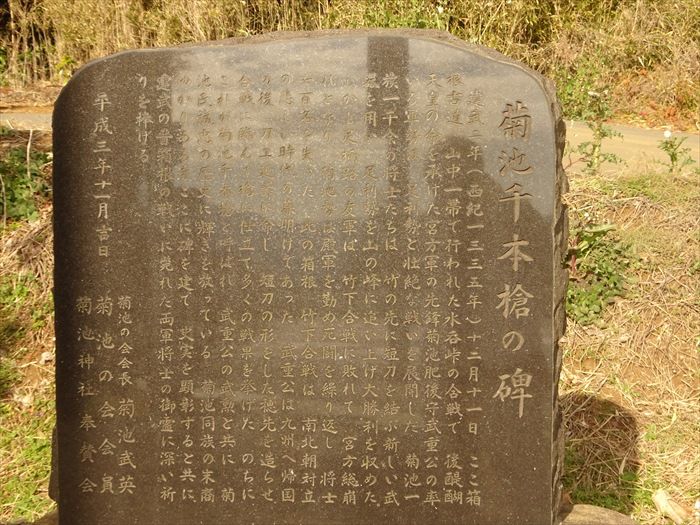

右手に『菊池千本槍の碑』が建っていた。

建武2年(1335年)11月、この箱根・竹ノ下の戦いにおいて、足利尊氏の弟として知られる

足利直義の率いる兵3,000名と戦った菊池勢1,000名は足利勢に圧され、弓、薙刀の大半を失い

敗走寸前の状況に陥ったようです。

しかしこの時、菊池勢を率いる菊池武重が、竹藪から各自、手頃な竹を切らせ、それに各自が

腰に差している短刀を結わえて作らせた即席の槍を発案し、これを用いて菊池勢は反撃に

討って出て、これまで見た事のない武器を用いた相手に足利勢は大いに苦戦し大逆転したと。

当時の武器は太刀や薙刀で、槍のように突く武器がなく、この戦いから槍が全国に

広がったのだと。

国道1号線の大きなカーブを下って行く。

駿河湾が見えて来た。

そして富士山の雄姿も。

ズームで。宝永噴火口もはっきりと。

国道から見ると右から左へと通行止めの旧道が縦断しているのであった。

「富士見平ドライブイン」がある広場に出る。

ここにも『山中新田』の道標が。

旧東海道の通行止めはここまでの様であった。

この広場の右側に大きな芭蕉句碑が建っていた。

「霧しぐれ 冨士を見ぬ日そ 面白き 芭蕉」

貞享元年(1684)旧暦8月、『野ざらし紀行』で箱根越えをした時に詠んだ句。

芭蕉が歩いた時は、私と異なり霧時雨で富士山が見えなかったようだ。

そして国道を横断し、更に旧街道の坂道を下りながら富士山の雄姿を楽しむ。

同時に反対側には駿河湾の雄姿も。

前方に三島スカイウォークが見えて来た。

再び富士山の絶景。

旧街道の『上長坂』の石畳道を振り返る。

『笹原新田』の『夢舞台・東海道』標柱

標柱には『函南町(宿境まで二十一町) ← 三島市 笹原新田(笹原地区石田) →

三島宿(宿境まで一里二十三町)』と書かれていた。

そして国道1号線に合流し、『日本一の大吊橋』・『三島スカイウォーク』

を右手に見ながら進む。

静岡県三島市にある、歩行者専用としては日本一長い全長400mの大吊り橋。

三角形のコラボの絶景。

この日に中に入るとこの様な絶景が見られたこと間違いなし。

【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1782/】より

写真を写している右手に三島スカイウォークが。

『馬頭観音』

旧街道の石畳道に入って直ぐ右側に馬頭観音等が4基祀られている祠が建っていた。

暫く歩くと左手に一里塚前の道標が。

『笹原一里塚』

笹原新田の集落に入り、国道を横切る少し手前に笹原一里塚が石垣の上に。

一段上った所に昔ながらの一里塚が残っていて、傍らには『箱根旧街道笹原一里塚 三島市』と

刻まれた標柱が立っていた。

江戸の日本橋から27番目なので、江戸から約108km。

「森の谺(こだま)を背に 此の径(みち)をゆく 次なる道に 出会うため」

歩いて来た石畳の坂道を振り返る。

少し国道1号線の坂を上り戻ると右手にあったのが『山神社』。

そして再び国道1号線を戻り横断歩道を渡る場所にあった『笹原新田』の『夢舞台・東海道』標柱。

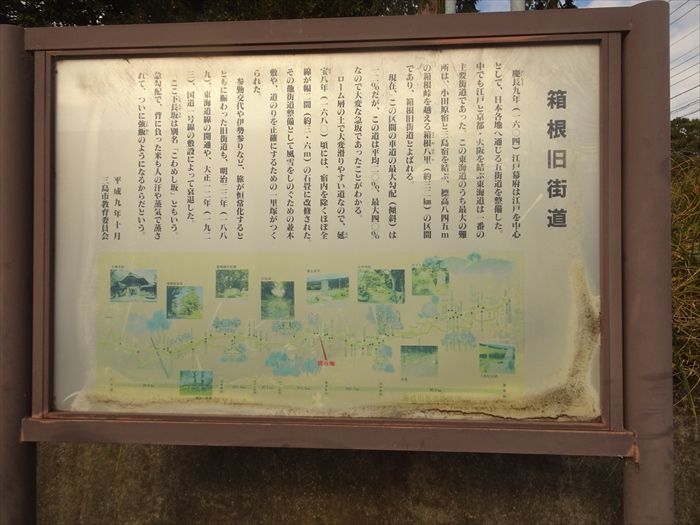

『箱根旧街道』の表示板。

この様な表示板は旧東海道を歩く人間には極めて優しいのであった。

『箱根旧街道 下長坂(こわめし坂)』説明ボード。

「慶長九年(1604)江戸幕府は江戸を中心として、日本各地へ通じる五街道を整備した。

中でも江戸と京都を・大坂を結ぶ東海道は一番の主要街道であった。

この東海道のうち最大の難所は、小田原宿と三島宿を結ぶ、標高八四五mの箱根峠を越える

箱根八里(約三ニkm)の区間であり、箱根旧街道とよばれる。

現在、この区間の車道の最大勾配(傾斜)は一二%だが、この道は平均ニ〇%、最大四〇%

なので大変な急坂であったことがわかる。

幅二間(約三・六m)の石畳に改修された。その他街道整備として風雪をしのぐための並木敷や

道のりを正確にするための一里塚がつくられた。

参勤交代や伊勢参りなど、旅が恒常化するとともに賑わった旧街道も、明治二二年(1889)

東海道線の開通や、大正十二年(1923)、国道一号線の敷設によって衰退した。

ここ下長坂は別名「こわめし坂」ともいう。急勾配で、背に負った米も人の汗や蒸気で蒸されて

その入口右側に道標が立ち、左『こわめし坂・三島宿』、左『笹原一里塚・箱根峠」と

示されていた。

旧道に入ってすぐ右側に道祖神と馬頭観音を祀る祠が建っていた。

この先、箱根西坂で一番の難所と言われたアスファルトの急坂、『こわめし坂』が

待ち受けているのであった。

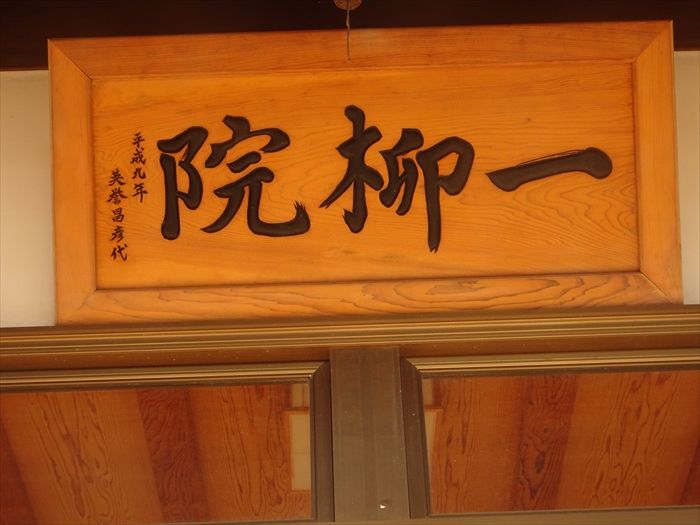

『こわめし坂』を下る手前途中右手にあったのが『一柳院』。

『一柳院』と書かれた扁額。

秀吉の山中城攻めで討ち死にした家臣の一柳直末の胴体を葬ったという。

天正18年(1590年)、小田原征伐に参加。

3月29日、伊豆国山中城攻めで間宮康俊の軍の銃弾に当たり戦死した。

享年45。山中城三の丸跡の宗閑寺に墓が現存していると

宗閑寺にお墓があったのにここにも。

そして『こわめし坂』を下る。

ここ下長坂は別名「こわめし坂』。

急勾配で、背に負った米も人の汗や蒸気で蒸されて、ついに強飯(こわめし)のように

なるからだという。

「この坂は箱根旧街道西坂第一の難所でこわめし坂と言い、昔この辺りの斜面の一角に、

「念仏石」と呼ばれる横九〇cm、縦一二〇cmほどの大石があったということです。

この石は昭和二十年代頃の大雨のとき、斜面が崩れ埋められてしまったと言われています。

平成八年二月に発掘を行いましたが、この発掘では念仏石らしきものは発見されませんでした。」

そして『こわめし坂』もこの先まで。

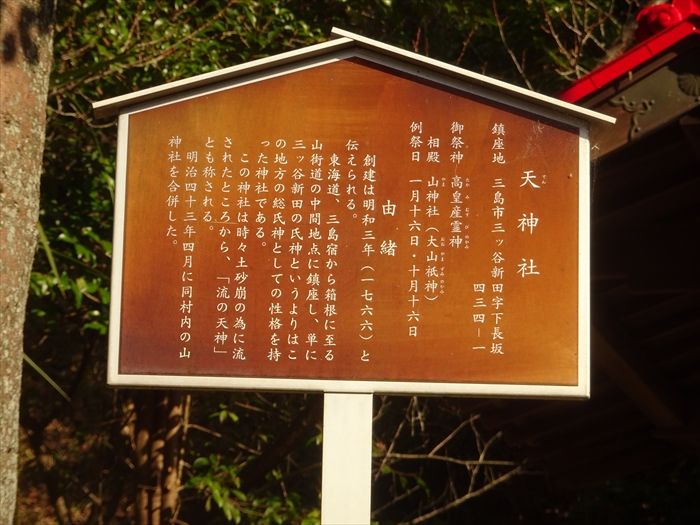

そして国道1号線と合流した場所の左にあったのが『天神社』。

ここから三ツ谷新田の集落に入って行く。

『天神社』。

「創建は明和3年(1766)と伝えられる。

東海道、三島宿から箱根に至る山街道の中間地点に鎮座し、単に三ツ谷新田の氏神というよりは

この地方の総氏神としての性格を持った神社である。

この神社は時々土砂崩の為に流されたところから、「流れの天神」とも称される。

明治43年4月に同村内の山神社を合併した。」

手水舎。

社殿への急な階段を上る。

『社殿』。

地蔵尊。

国道1号線には『三ツ谷の夢小路』遊歩道入口の案内図が。

・・・ その5 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12