PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「長寿寺」の散策を続ける。

「本堂」、「方丈」、「書院」の見学を終え外に出る。

「前庭」の苔も緑を増して来ていた。

前庭には「石灯籠」も。

そして「観音堂」に向かう。

この長寿寺の観音堂は、室町時代創建という奈良円成寺多宝塔の第一層を 大正時代に

改造移築した建物であると。

藁葺屋根の「観音堂」

三間×三間 宝形・茅葺 角柱 出組間斗束。

扉にも何か描かれているようであったが。

堂内には、右手に小鳥をのせた「木造聖観音立像」が安置されていた。

像高111.5㎝。

天井には「天女」の姿が描かれていた。

案内に従い「足利尊氏の墓」に向かう。

観音堂とツツジの脇より上がると、「足利尊氏の墓」があった。

墳墓には遺髪が埋葬されていると言われていると。

「長寿寺」の観音堂背後のやぐらにある宝篋印塔は足利尊氏のもの。

尊氏は、1336年(建武3年)、「建武式目」を制定して室町幕府を開くと、

1338年(延元3年)には北朝の光明天皇より征夷大将軍に任ぜられた。

ズームして。

「足利尊氏の墓」の前には紅白に輝く牡丹の花が。

牡丹『島錦(しまにしき)』であろう。

赤色品種「太陽」の枝変わり(突然変異)で、不規則な絞り模様が特徴の品種であると。

すなわち「紅に白の縞」が入っているのだ。

「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」ということわざが示す通り、女性の美しさを

牡丹『島錦(しまにしき)』と「足利尊氏の墓」

この石碑には「尊氏公〇〇御影有之」と。

大きなやぐらの下にあることが理解できたのであった。

「足利尊氏の墓」の後ろにある2基の丸い石碑は?

ちなみに、京都・等持院の「足利尊氏の墓」をネットより。

「足利尊氏の墓」を後にして案内に従って竹林の横を進む。

竹林のタケノコの姿は未だであった。

「書院」の裏の庭に出る。

この近くには紫陽花が植わっていた。

書院の裏庭を外から楽しむ。

ピンクの牡丹の花。

先程はこの部屋の内側から。

この時期でも紅葉しているモミジ葉。

裏庭の散策を楽しんだのであった。

アセビ(馬酔木)の花も開き。

「方丈」と「書院」の前の白砂のある庭。

「方丈」、「書院」、「庫裡」を見る。

シャガも群生して。

「書院」、「庫裡」を見ながら進む。

そして「長寿寺」の散策道を一周したのであった。

そして「亀ケ谷坂」側の出口から「長寿寺」を後にしたのであった。

出口を潜り「亀ヶ谷坂(かめがやつざか)」側から見る。

「亀ケ谷坂」を見る。

「亀ヶ谷坂

「亀ヶ谷坂」を下って、県道21号線・横浜鎌倉線に合流しここを右折して「建長寺」方面に

歩を進める。

右手の奥に苔生した石段の途中に石灯籠、石鳥居が。

この神社は「大六天社」。

鎌倉市山ノ内1523。

「「第六天」の由来

建長寺の四方の鎮守には、中央五大尊と八幡(東)熊野(北)・子神(西)・第六天(南)があり、

第六天は上町に鎮座する。

延宝二年(1674)の徳川光圀『鎌倉日記』に「円覚寺ヲ出テ南行シテ、第六天 森ヲ見ルとあり、

また、延宝六年(1678)の建長寺境内図(伝徳川光圀寄進)には「四方鎮守第六天」と記されている。

社殿に納められた建長寺第二一八世真浄元苗(しんじょうげんびょう)筆の天宝二年(1831)の棟札

(むなふだ)によって、宝永四年(1707)に建立した社殿の破損が著しいため、村人が願い出て

再建したことが知られている。

社殿の形式は一間社流造(いっけんやしろながしつくり)で、幕末社殿としては古風を尊重した

造りといえよう。

社殿内には第六天像が中心に祀られ、前列には持国天(じこく)・増長天(ぞうちょう)・広目天

(こうもく)・多聞天(たもん)の四天王像が安置されている。

いずれも江戸時代の作で、小像ながらも彫技は丁寧で量感に満ちた佳品である。

第六天は仏教では他化(たけ)自在と称し、魔王の如き力を持つといわれ、神道では第六天神、

すなわち、第六番目の神と認識されている。

神奈川県内には第六天を祀る社が一八○社以上あり、厄病除けの神や方位神として信仰

されている。

現在、建長寺の四方鎮守の中で、その位置と沿革が明らかなのは第六天だけで、建長寺史

研究上の重要な資料であるばかりでなく、地域にとっても貴重な文化遺産として永く後世に

伝えたい。

また、第六天は、上町の氏神でもあり、例祭は毎年七月十五日から二十二日にかけて行われる。」

石段の右にあった石碑の文字は「徳高哉」?意味は「徳高きかな」と先生から。

「庚申塚」。

庚申塔の左右に「青面金剛塔」(左)と「青面金剛像」(中央)が並んでいた。

「青面金剛像」の下には三猿が彫られていた。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

鳥居左後方には平安時代の陰陽師「安倍晴明の碑」が建てられていた。

「長寿寺」の散策を続ける。

「本堂」、「方丈」、「書院」の見学を終え外に出る。

「前庭」の苔も緑を増して来ていた。

前庭には「石灯籠」も。

そして「観音堂」に向かう。

この長寿寺の観音堂は、室町時代創建という奈良円成寺多宝塔の第一層を 大正時代に

改造移築した建物であると。

藁葺屋根の「観音堂」

三間×三間 宝形・茅葺 角柱 出組間斗束。

扉にも何か描かれているようであったが。

堂内には、右手に小鳥をのせた「木造聖観音立像」が安置されていた。

像高111.5㎝。

新しい本堂が建てられるまでは、古先印元像と足利尊氏像も観音堂に安置されていた と。

天井には「天女」の姿が描かれていた。

案内に従い「足利尊氏の墓」に向かう。

観音堂とツツジの脇より上がると、「足利尊氏の墓」があった。

墳墓には遺髪が埋葬されていると言われていると。

「長寿寺」の観音堂背後のやぐらにある宝篋印塔は足利尊氏のもの。

尊氏の遺髪が埋葬されたとされる場所。

尊氏は、1336年(建武3年)、「建武式目」を制定して室町幕府を開くと、

1338年(延元3年)には北朝の光明天皇より征夷大将軍に任ぜられた。

1358年(延文3年/正平13年)4月30日、京都二条万里小路第で死去(享年54歳)。

関東では「長寿寺殿」が尊氏の法名(京都では「等持院殿」)。

ズームして。

「足利尊氏の墓」の前には紅白に輝く牡丹の花が。

牡丹『島錦(しまにしき)』であろう。

島錦は、紅白の絞り咲きで人気のある牡丹。

赤色品種「太陽」の枝変わり(突然変異)で、不規則な絞り模様が特徴の品種であると。

すなわち「紅に白の縞」が入っているのだ。

「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」ということわざが示す通り、女性の美しさを

牡丹『島錦(しまにしき)』と「足利尊氏の墓」

この石碑には「尊氏公〇〇御影有之」と。

大きなやぐらの下にあることが理解できたのであった。

「足利尊氏の墓」の後ろにある2基の丸い石碑は?

ちなみに、京都・等持院の「足利尊氏の墓」をネットより。

「足利尊氏の墓」を後にして案内に従って竹林の横を進む。

竹林のタケノコの姿は未だであった。

「書院」の裏の庭に出る。

この近くには紫陽花が植わっていた。

書院の裏庭を外から楽しむ。

ピンクの牡丹の花。

先程はこの部屋の内側から。

この時期でも紅葉しているモミジ葉。

裏庭の散策を楽しんだのであった。

アセビ(馬酔木)の花も開き。

「方丈」と「書院」の前の白砂のある庭。

「方丈」、「書院」、「庫裡」を見る。

シャガも群生して。

「書院」、「庫裡」を見ながら進む。

そして「長寿寺」の散策道を一周したのであった。

そして「亀ケ谷坂」側の出口から「長寿寺」を後にしたのであった。

出口を潜り「亀ヶ谷坂(かめがやつざか)」側から見る。

「亀ケ谷坂」を見る。

「亀ヶ谷坂

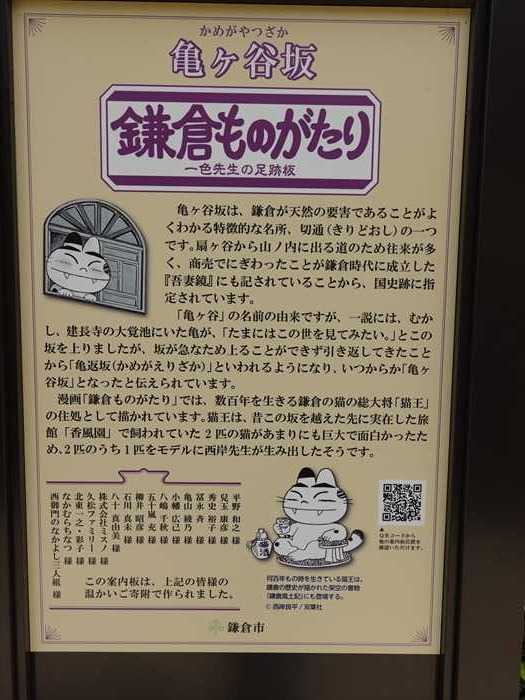

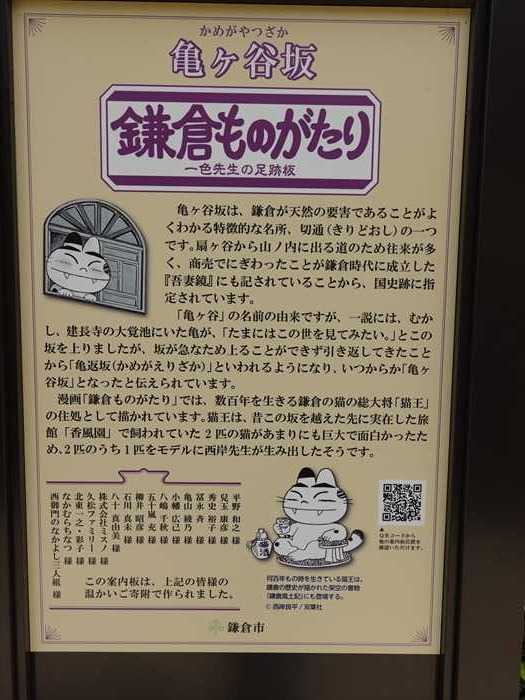

亀ヶ谷坂は、鎌倉が天然の要害であることがよくわかる特徴的な名所、切通(きりどおし)の

一つです。扇ヶ谷から山ノ内に出る道のため往来が多く、商売でにぎわったことが鎌倉時代に

成立した『吾妻鏡』にも記されていることから、国史跡に指定されています。

一つです。扇ヶ谷から山ノ内に出る道のため往来が多く、商売でにぎわったことが鎌倉時代に

成立した『吾妻鏡』にも記されていることから、国史跡に指定されています。

「亀ヶ谷」の名前の由来ですが、一説には、むかし、建長寺の大覚池にいた亀が、

「たまにはこの世を見てみたい。」とこの坂を上りましたが、坂が急なため上ることができず

引き返してきたことから「亀返坂(かめがえりざか)」といわれるようになり、いつからか

「亀ヶ谷坂」となったと伝えられています。

「たまにはこの世を見てみたい。」とこの坂を上りましたが、坂が急なため上ることができず

引き返してきたことから「亀返坂(かめがえりざか)」といわれるようになり、いつからか

「亀ヶ谷坂」となったと伝えられています。

漫画「鎌倉ものがたり」では、数百年を生きる鎌倉の猫の総大将「猫王」の住処として

描かれています。猫王は、昔この坂を越えた先に実在した旅館「香風園」で飼われていた

2匹の猫があまりにも巨大で面白かったため、2匹のうち1匹をモデルに西岸先生が

生み出したそうです。」

描かれています。猫王は、昔この坂を越えた先に実在した旅館「香風園」で飼われていた

2匹の猫があまりにも巨大で面白かったため、2匹のうち1匹をモデルに西岸先生が

生み出したそうです。」

「亀ヶ谷坂」を下って、県道21号線・横浜鎌倉線に合流しここを右折して「建長寺」方面に

歩を進める。

右手の奥に苔生した石段の途中に石灯籠、石鳥居が。

この神社は「大六天社」。

鎌倉市山ノ内1523。

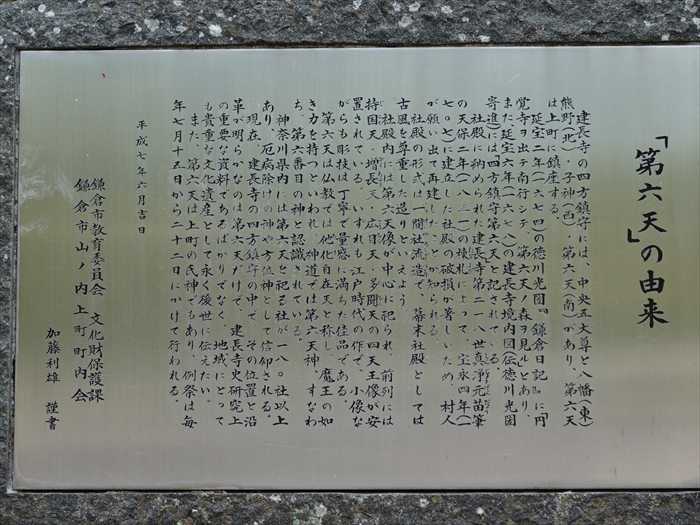

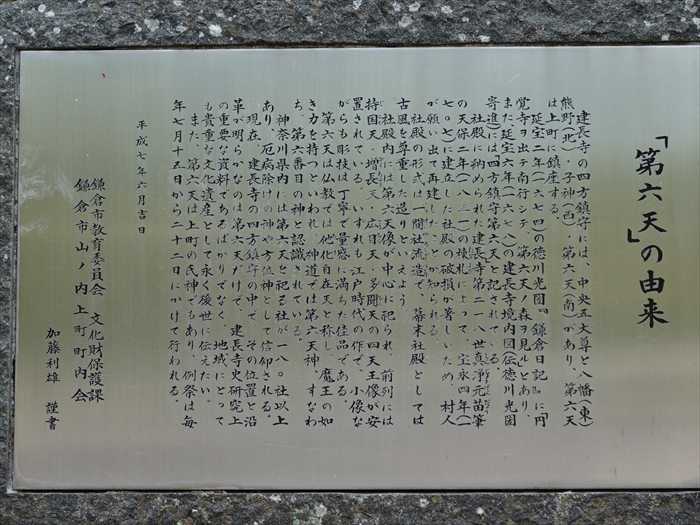

「「第六天」の由来

建長寺の四方の鎮守には、中央五大尊と八幡(東)熊野(北)・子神(西)・第六天(南)があり、

第六天は上町に鎮座する。

延宝二年(1674)の徳川光圀『鎌倉日記』に「円覚寺ヲ出テ南行シテ、第六天 森ヲ見ルとあり、

また、延宝六年(1678)の建長寺境内図(伝徳川光圀寄進)には「四方鎮守第六天」と記されている。

社殿に納められた建長寺第二一八世真浄元苗(しんじょうげんびょう)筆の天宝二年(1831)の棟札

(むなふだ)によって、宝永四年(1707)に建立した社殿の破損が著しいため、村人が願い出て

再建したことが知られている。

社殿の形式は一間社流造(いっけんやしろながしつくり)で、幕末社殿としては古風を尊重した

造りといえよう。

社殿内には第六天像が中心に祀られ、前列には持国天(じこく)・増長天(ぞうちょう)・広目天

(こうもく)・多聞天(たもん)の四天王像が安置されている。

いずれも江戸時代の作で、小像ながらも彫技は丁寧で量感に満ちた佳品である。

第六天は仏教では他化(たけ)自在と称し、魔王の如き力を持つといわれ、神道では第六天神、

すなわち、第六番目の神と認識されている。

神奈川県内には第六天を祀る社が一八○社以上あり、厄病除けの神や方位神として信仰

されている。

現在、建長寺の四方鎮守の中で、その位置と沿革が明らかなのは第六天だけで、建長寺史

研究上の重要な資料であるばかりでなく、地域にとっても貴重な文化遺産として永く後世に

伝えたい。

また、第六天は、上町の氏神でもあり、例祭は毎年七月十五日から二十二日にかけて行われる。」

石段の右にあった石碑の文字は「徳高哉」?意味は「徳高きかな」と先生から。

「庚申塚」。

庚申塔の左右に「青面金剛塔」(左)と「青面金剛像」(中央)が並んでいた。

「青面金剛像」の下には三猿が彫られていた。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

鳥居左後方には平安時代の陰陽師「安倍晴明の碑」が建てられていた。

安倍晴明は平安時代の陰陽師。

平安以降、鎌倉時代から明治に至るまで陰陽寮を統括した安倍氏(土御門家)の祖。

陰陽師は、星の動きで吉凶を予測し、呪術をつかっての厄除けや怨霊を鎮める役職にあった。

山ノ内には、安倍晴明に関する伝説が残る場所が数か所存在する。

八雲神社には「びっこ石」が、JR横須賀線の踏切近くにも安倍晴明に関係する石が祀られている。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.