PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

本館での見学を終え、外に出て別館に向かう。

写真左の石段、スロープが別館入口へのルート。

別館は「4考古展示室」の表示が。

鎌倉の地下には多くの遺蹟が眠り、日々発掘調査が進められています。

この展示室では、鎌倉で発掘された出土品等を中心とした企画展を開催し

展示内容を入れ替えているとのこと。

この日は「4 鎌倉大仏 みほとけの歴史と幻の大仏殿」が開催されていた。

「企画展 鎌倉大仏 --みほとけの歴史と幻の大仏殿---」

エントランスホールにあった「鎌倉大仏 --みほとけの歴史と幻の大仏殿---」。

4.24~7.17で開催されると。

展示室内を見る。

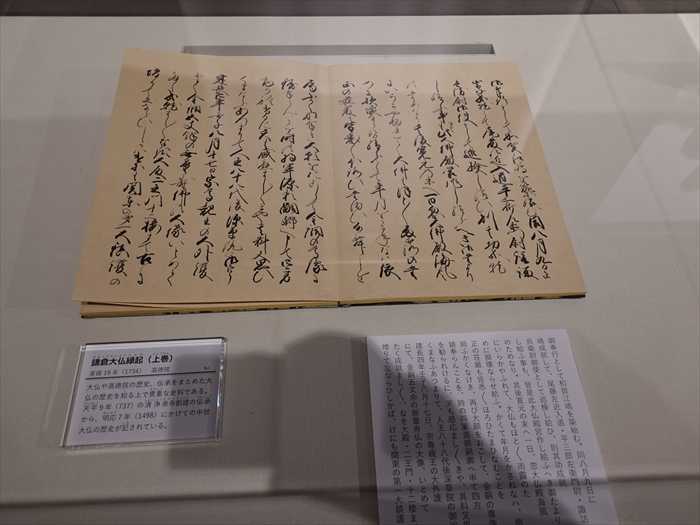

「鎌倉大仏縁起(上巻)亨保19年(1734) 高徳院」

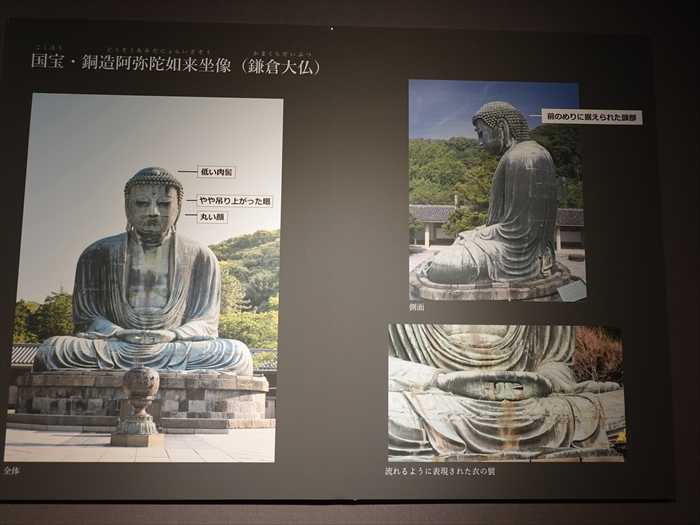

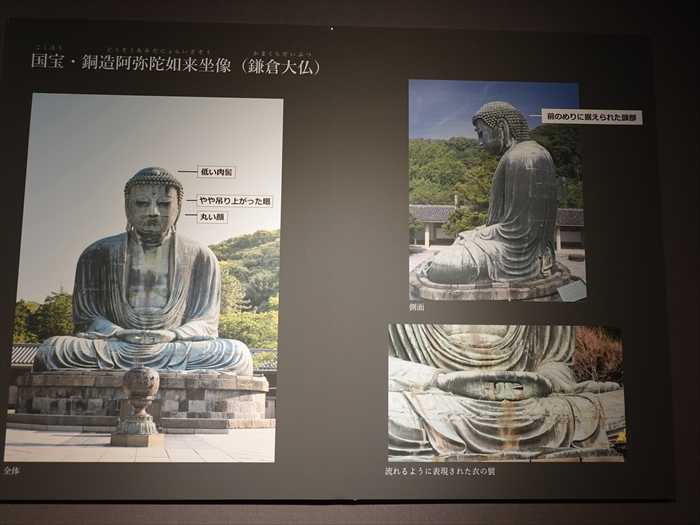

「国宝・銅造阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏)」

頭の上の肉髻(にくけい)が低く、丸顔にやや吊り上がった切れ長の眼、

男性的な顔立ちです。体はがっちりとした肩幅をし、横から見ると頭は前のめりに据えられて

おり、体に奥行きがあります。衲衣(のうえ)と呼ばれる衣で両肩を覆い、腕の前でU字状に

開けるようにして着けて、腕前で定印と呼ばれる印相を結んでいます。

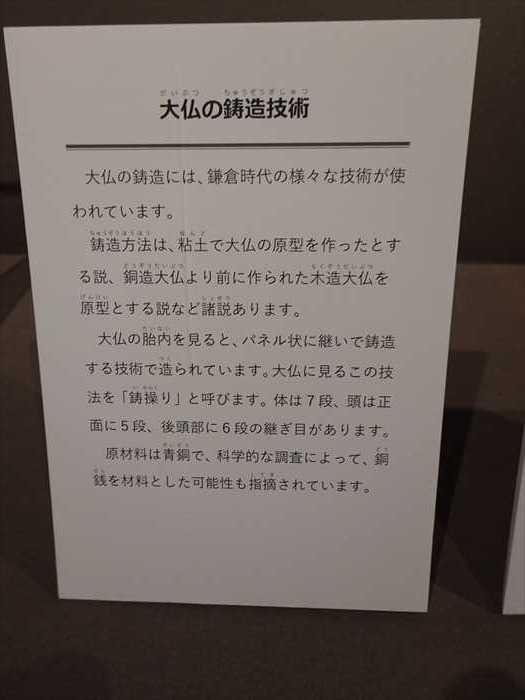

「大仏の鋳造技術

「大仏に用いられた鋳操り(いからくり)の種類」

挟むように上から鋳継ぐ方法

②胴や膝

先に鋳造した部分の小孔に溶銅を流し込み、ビスのようにして、継ぎ目が離れないように

固定する方法

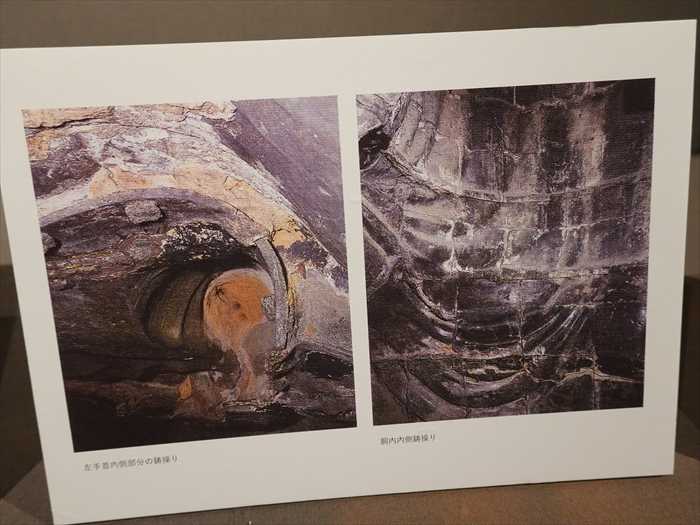

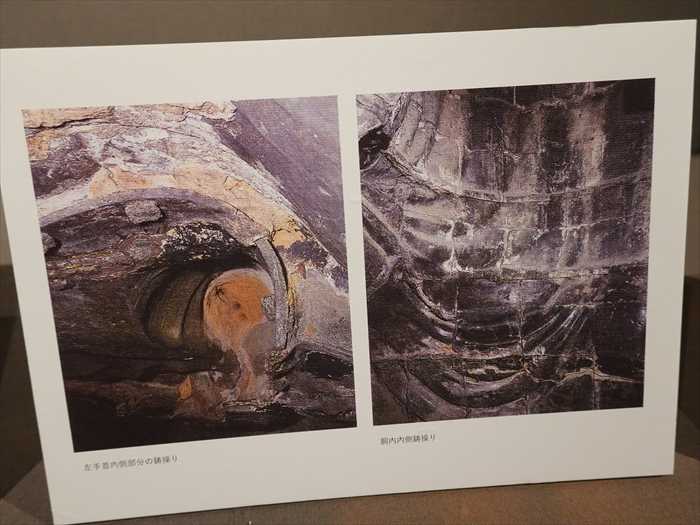

「左手首内側部分の鋳操り」(左)と「胴内内側鋳操り」(右)

左側から。

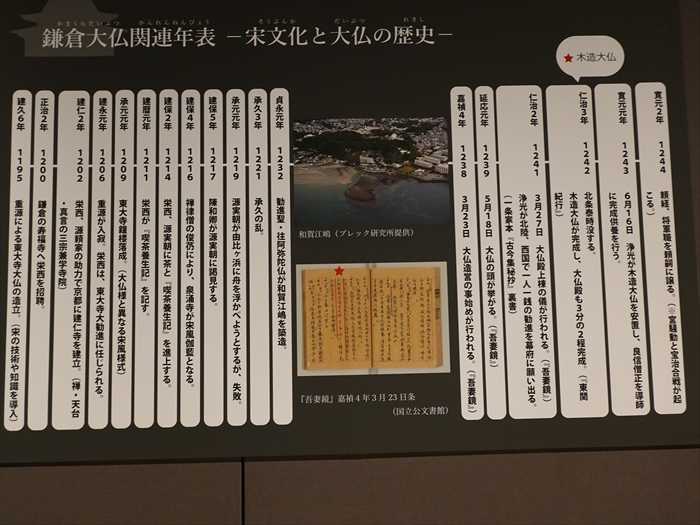

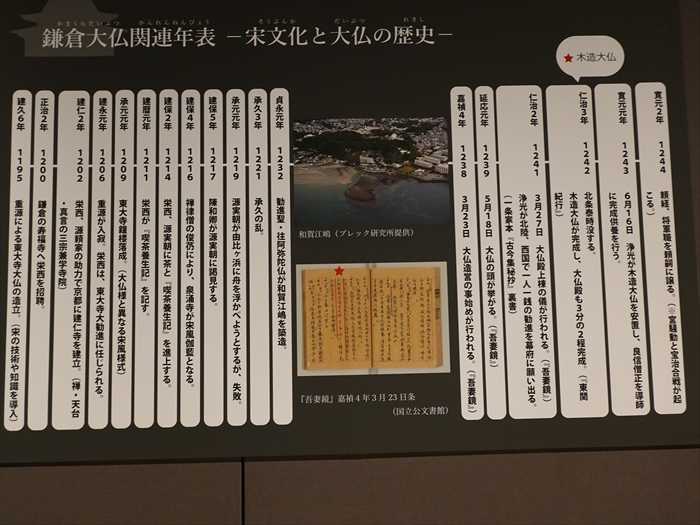

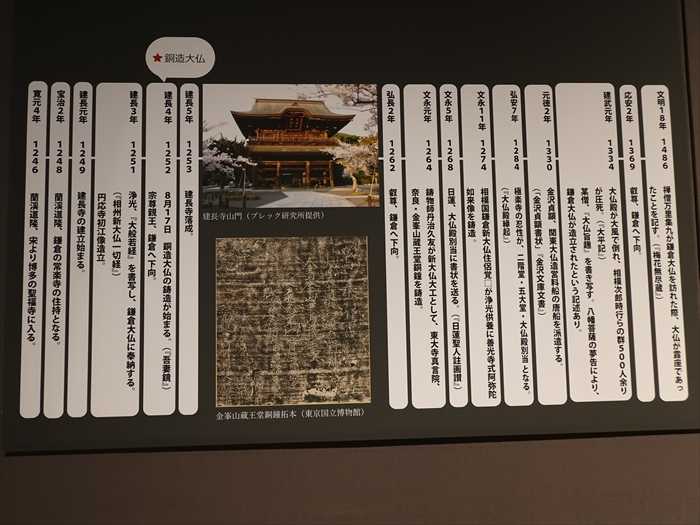

「鎌倉大仏関連年表--宋文化と大仏の歴史--」(2/2)

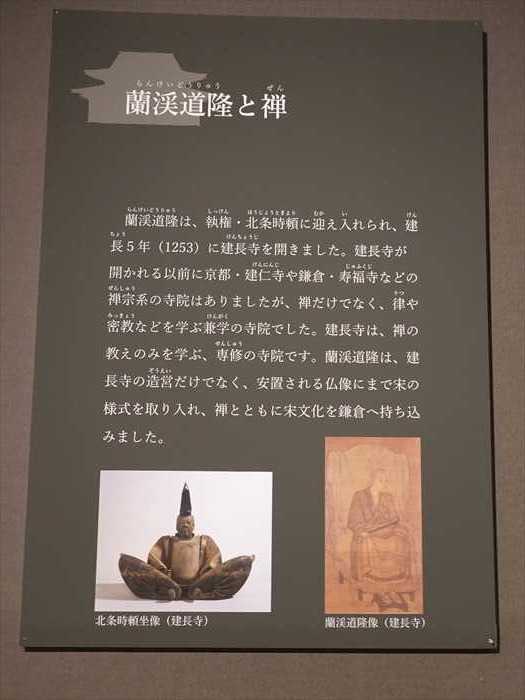

「蘭渓道隆と禅

展示室の奥を見る。

「新大仏鋳物師丹治久友(たんじひさとも)と河内鋳物師

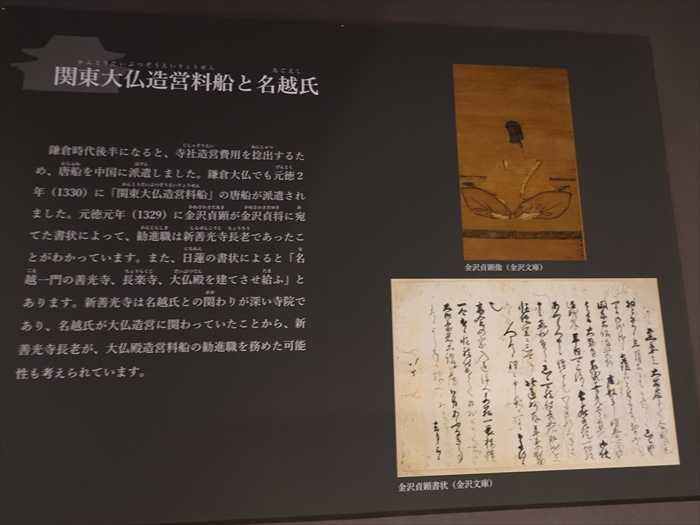

「関東大仏造営船と名越氏

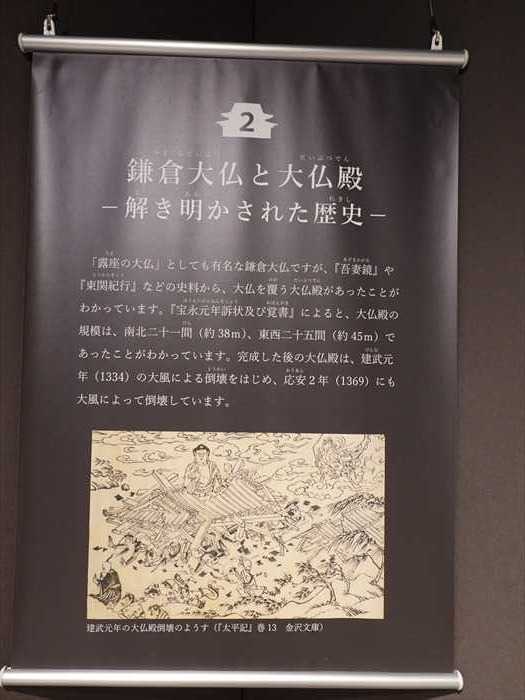

「2 鎌倉大仏と大仏殿--解き明かされた歴史--

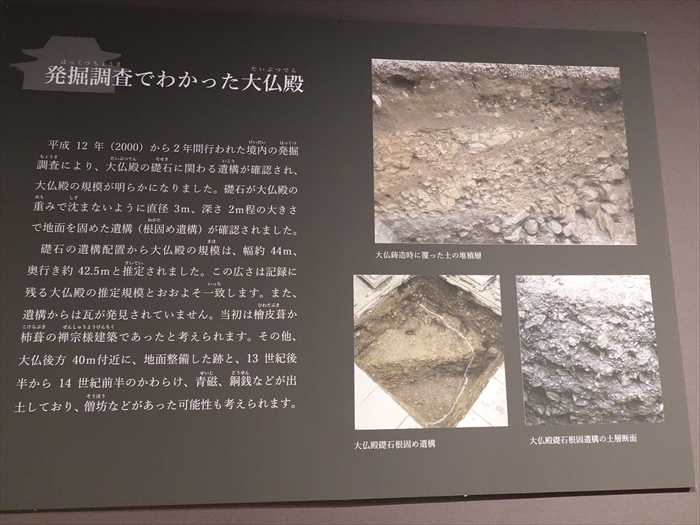

「発掘調査でわかった大仏殿

「大仏模型」

「湘南工科大学によって再現された大仏殿復元CG」。

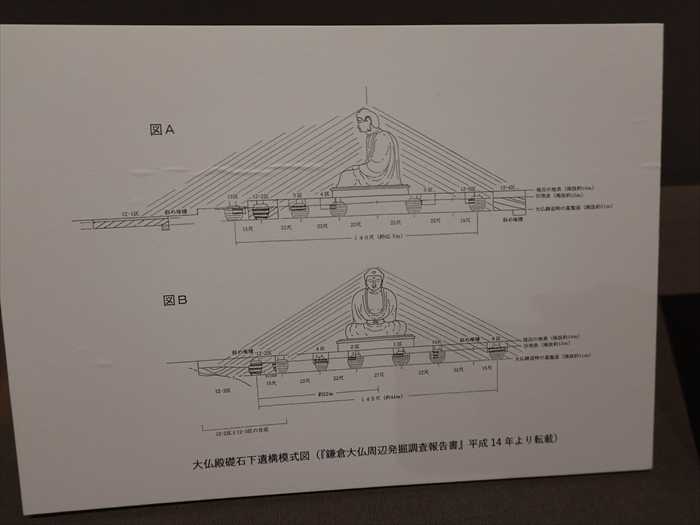

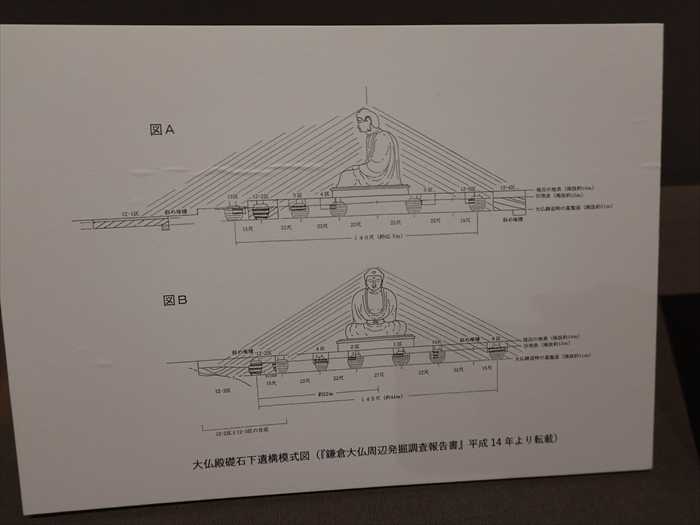

「大仏殿礎石下遺構模式図(『鎌倉大仏周辺発掘調査報告書』平成14年より転載)」。

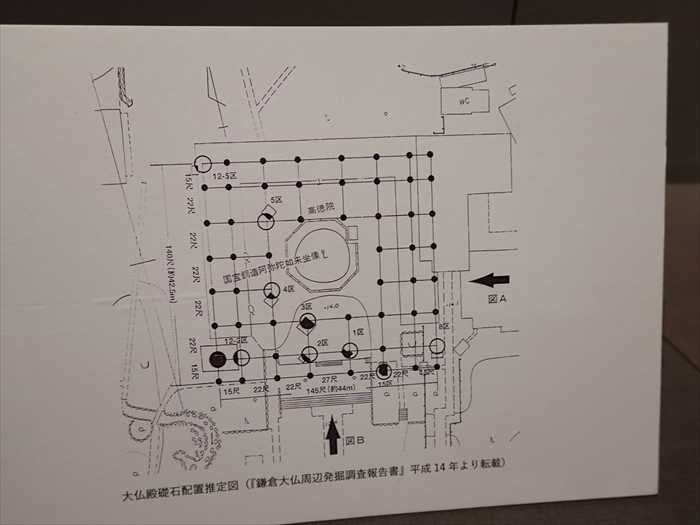

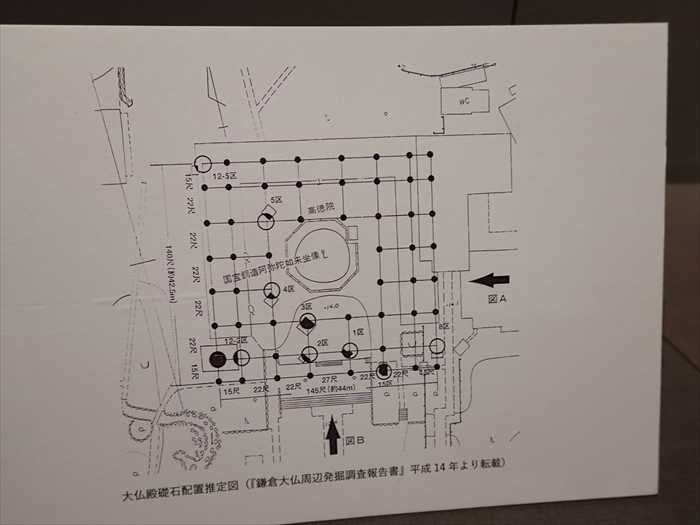

「大仏殿礎石配置推定図(「鎌倉大仏周辺発掘調査報告書」平成14年より転載)」

「大仏殿に使われた礎石

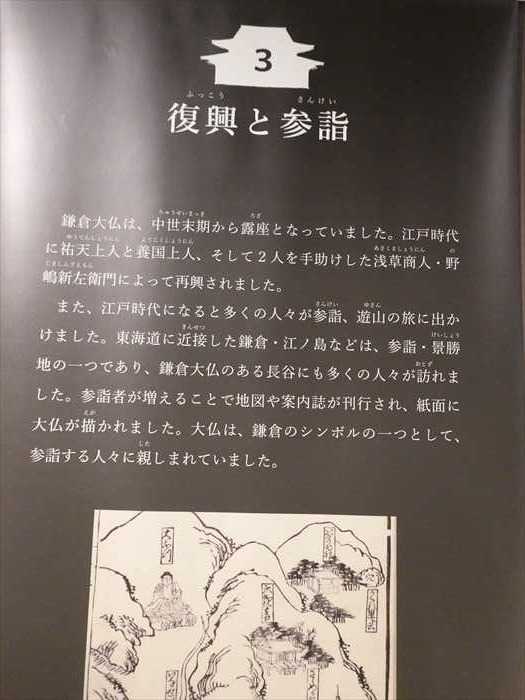

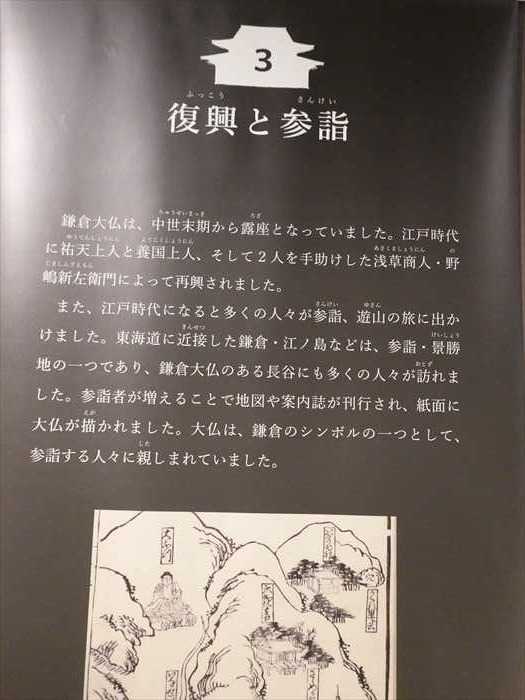

「3 復興と参詣

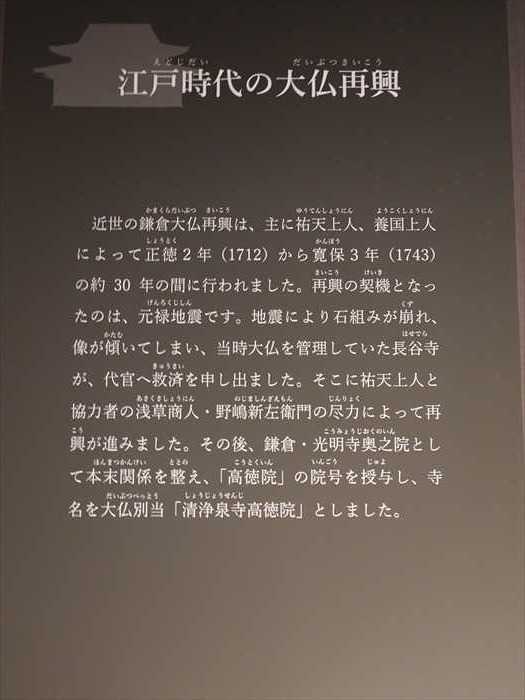

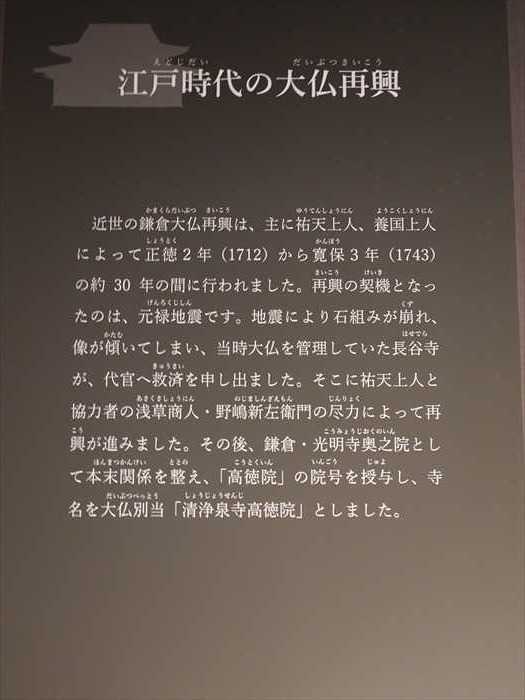

「江戸時代の大仏再興

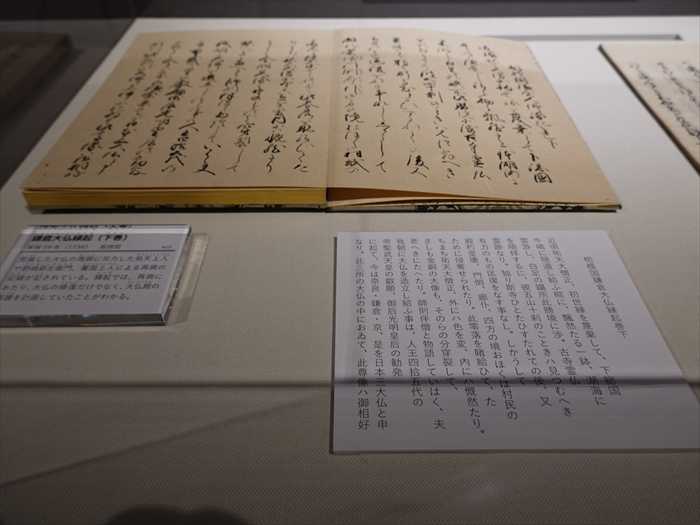

「鎌倉大仏縁起(下巻)亨保19年(1734) 高徳院

荒廃した大仏の再興に尽力した祐天上人や野嶋新左衛門、養国上人による再興の記録が

記されている。縁起では、再興にあたり、大仏の修復だけでなく、大仏殿の再建を

計画していたことがわかる。」

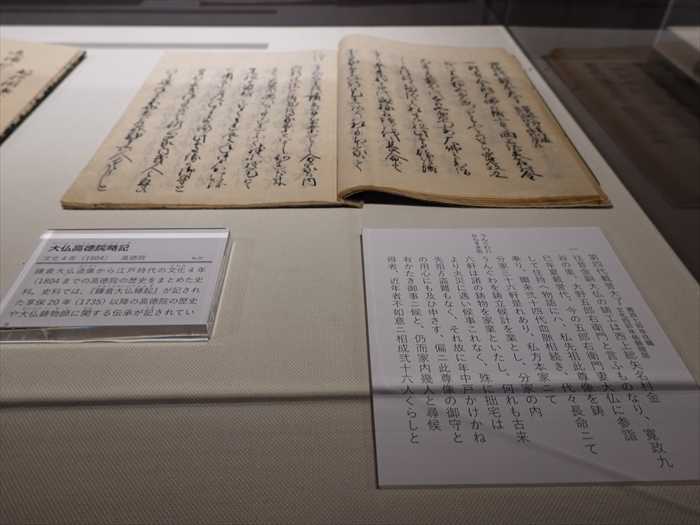

「大仏高徳院略記 文化4年(1804) 高徳院

鎌倉大仏造像から江戸時代の文化4年(1804)までの高徳院の歴史をまとめた史料。

史料では『鎌倉大仏縁起』が記された亨保20年(1735)以降の高徳院の歴史や大仏殿

鋳物師に関する伝承が記されている。」

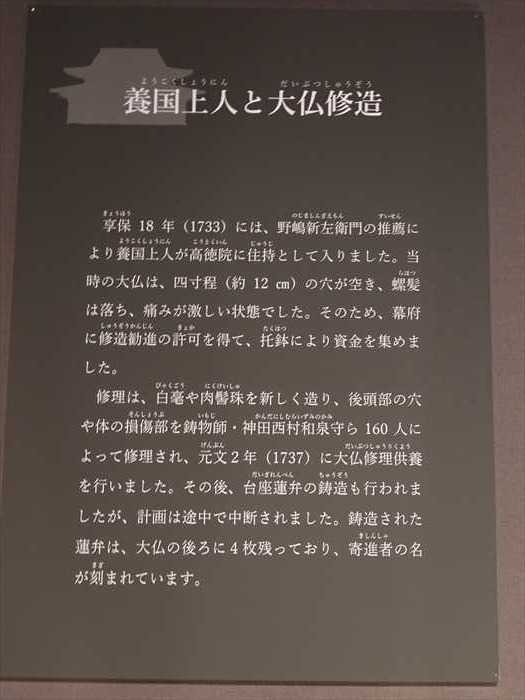

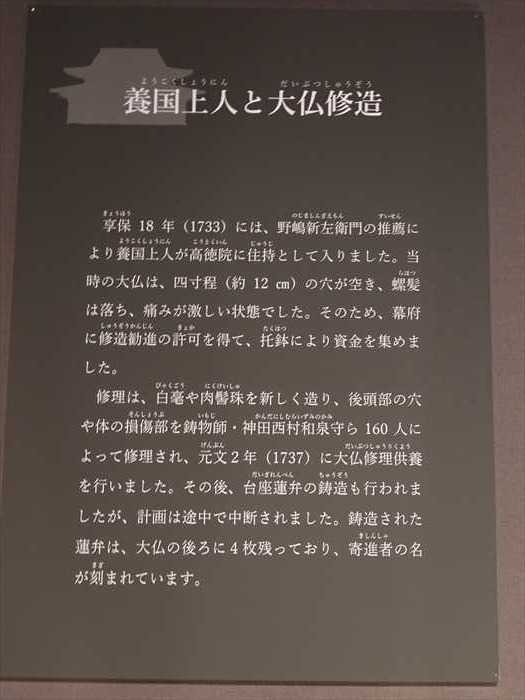

『養国上人と大仏修造

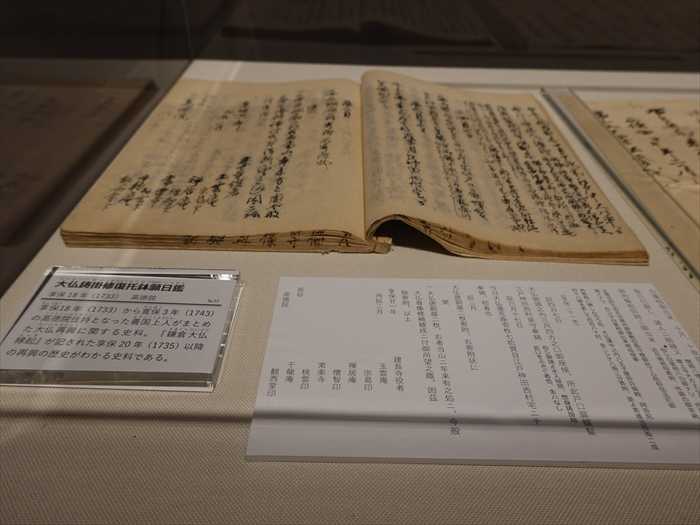

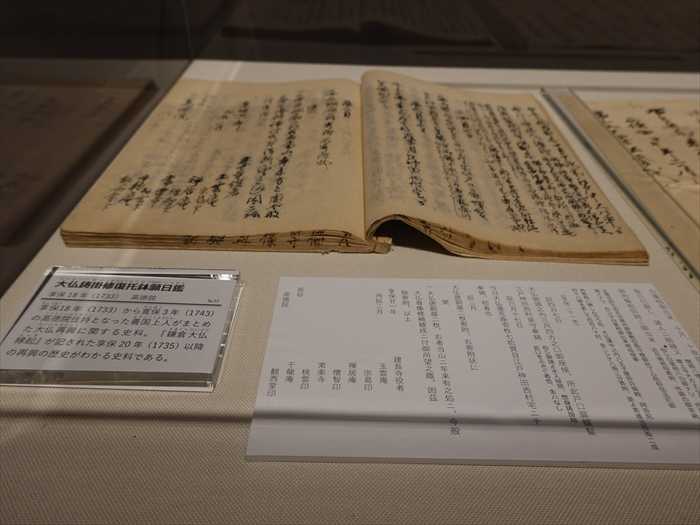

「大仏鋳掛修復托鉢題目鑑 亨保18年(1733) 高徳院

亨保18年(1733)から寛保3年(1743)の高徳院住持となった養国上人がまとめた

大仏再興に関する史料。『鎌倉大仏縁起』が記された亨保20年(1735)以降の

再興の歴史がわかる史料である。」

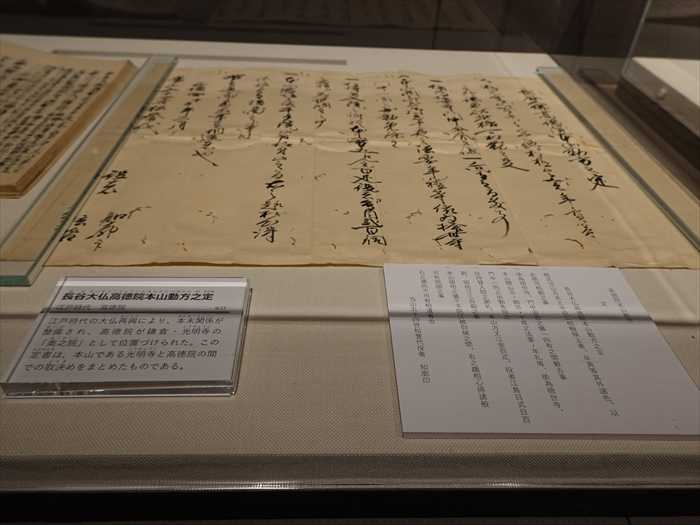

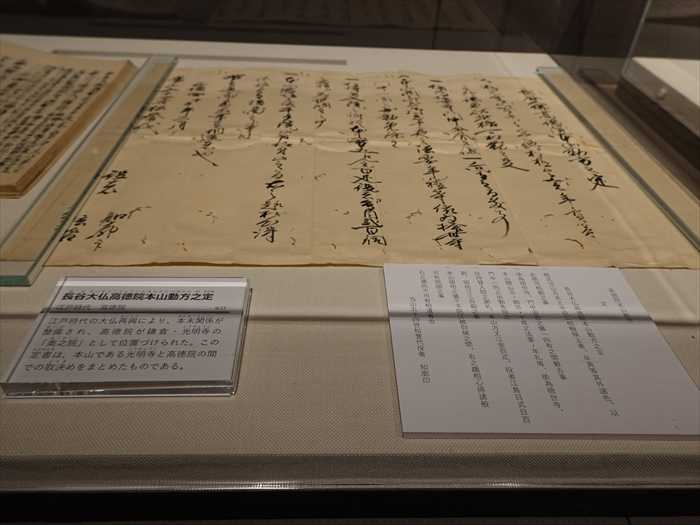

「長谷大仏高徳院本山勤方之定 江戸時代 高徳院

江戸時代の大仏再興により、本末関係が整備され、高徳院が鎌倉・光明寺の

「奥之院」として位置づけられた。この定書は、本山である光明寺と高徳院の

間での取決めをまとめたものである。」

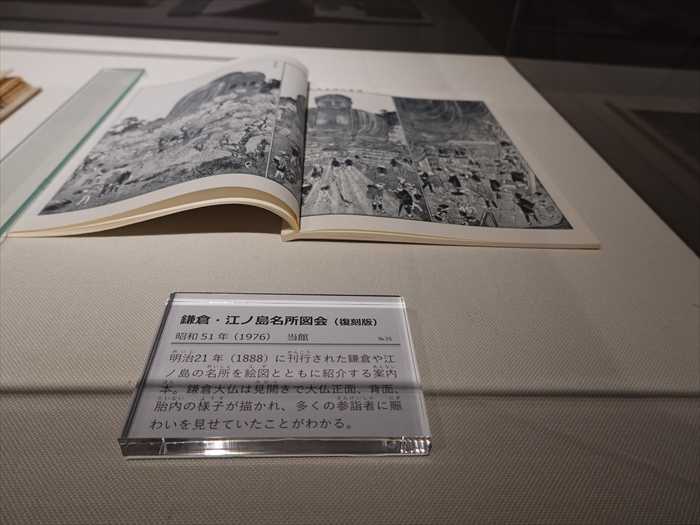

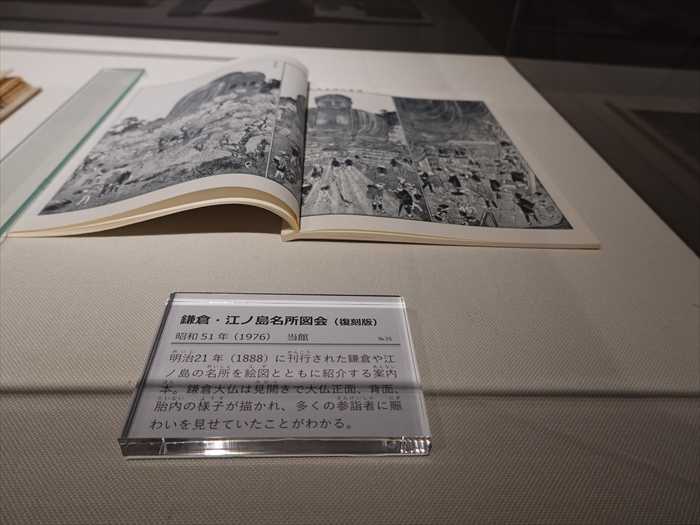

「鎌倉・江之島名所図会(復刻版) 昭和51年(1976) 当館

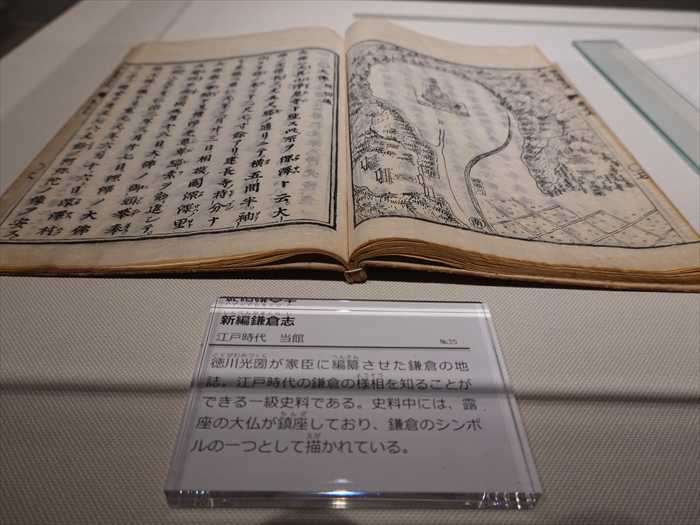

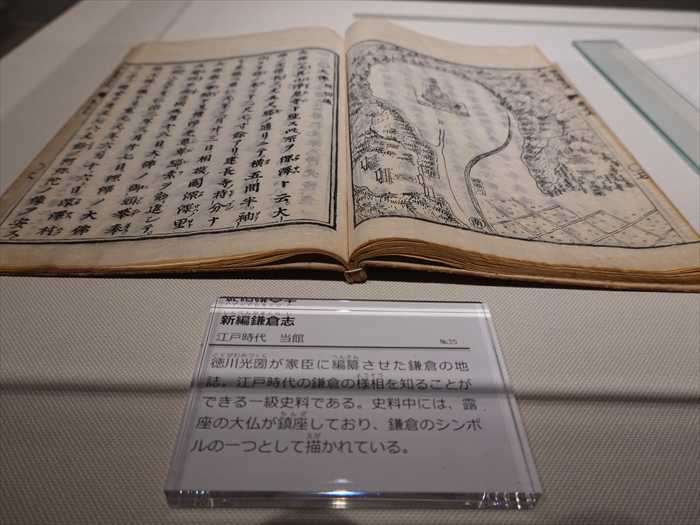

「新編鎌倉志 江戸時代 当館

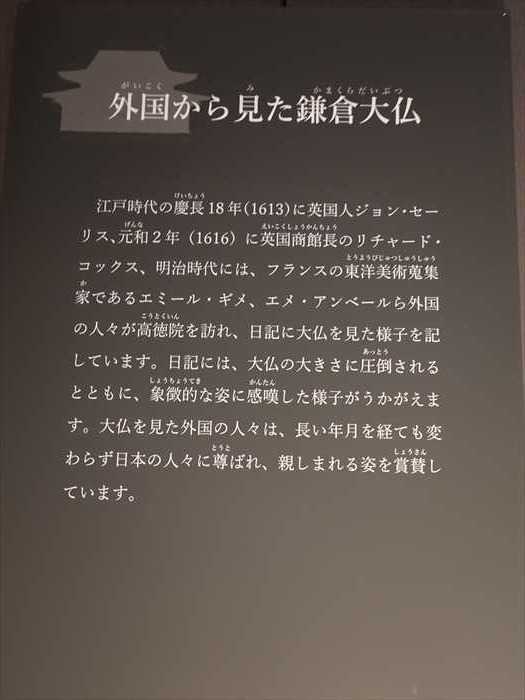

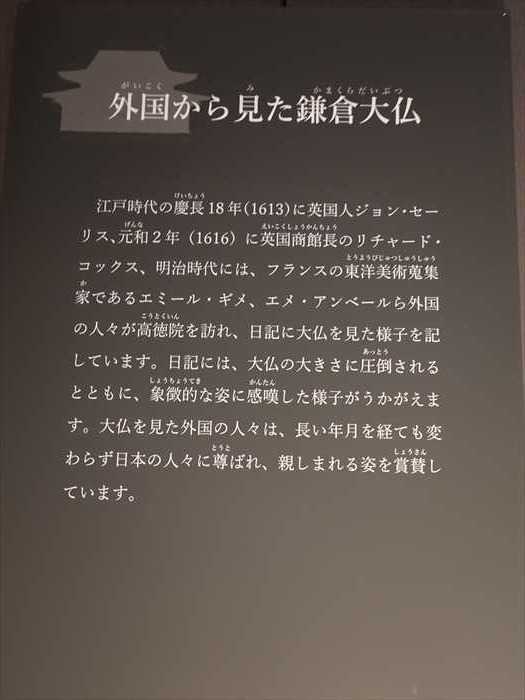

「外国から見た鎌倉大仏

「THE VOVAGE OF CAPTAIN JOHN SARISTOHAPNA 1613 1613年 高徳院

イギリス東インド会社貿易戦艦司令官ジョン・セーリスの日記。ジョン・セーリスは

慶長18年(1613)年に2代将軍徳川秀忠に謁見し、貿易許可の朱印状を得た。

その際、大仏を訪ね、その姿に感嘆した様子が記されている。」

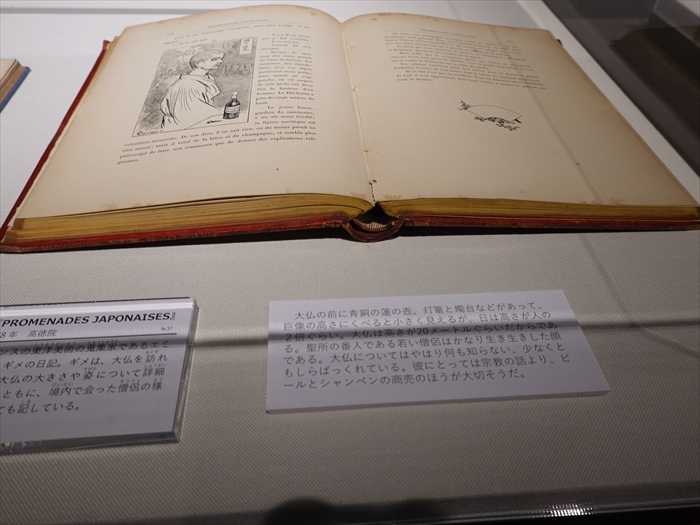

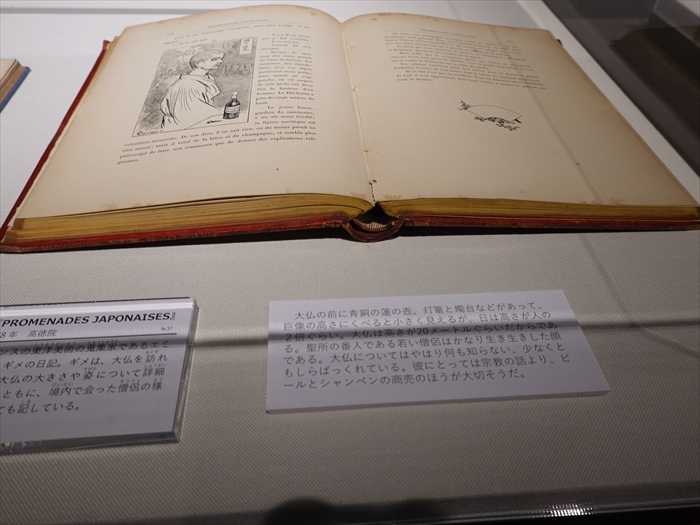

「PROMENADES JAPONNAISES 1918年 高徳院

フランスの東洋美術の蒐集家であるエミール・ギメの日記。大仏を訪れて

大仏の大きさや姿について詳細な記載とともに、境内であった僧侶の様子を

〇〇◯も記している。」

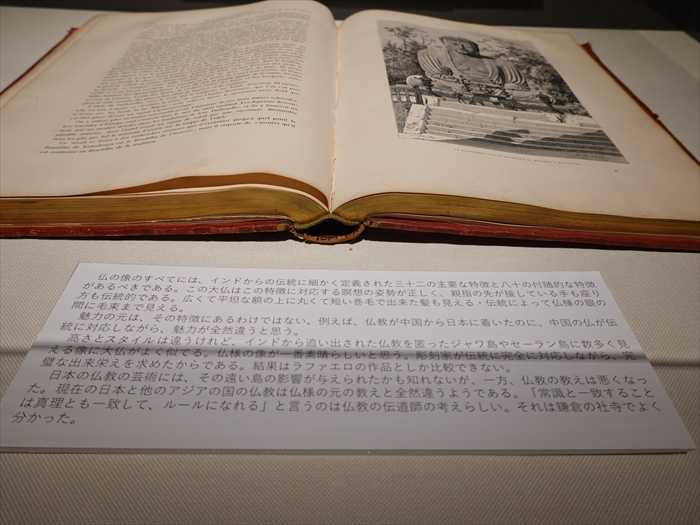

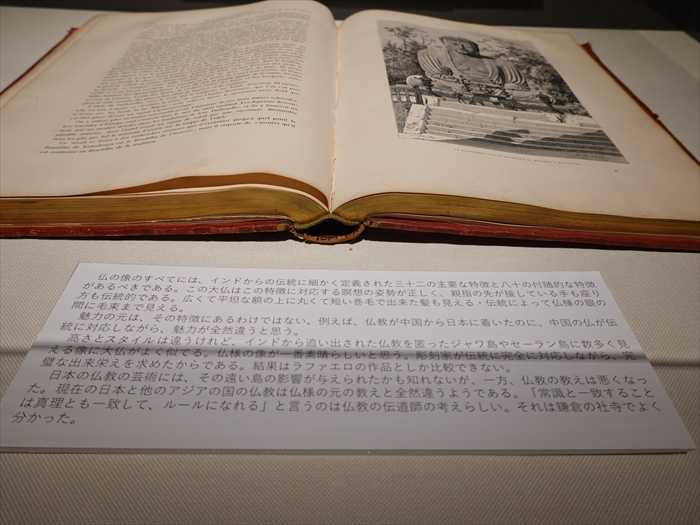

「JAPON ILLUSTRE(幕末日本図会)1870年 高徳院 」。

「エメ・アンべーノレは、スイスの外交官で文久3年(1863)に日本に訪れた際のようすを

紀行文とイラストで描き、ヨーロッパ諸国に紹介した。文中から海外から訪れた人が

大仏を見た時の心情を窺える。」

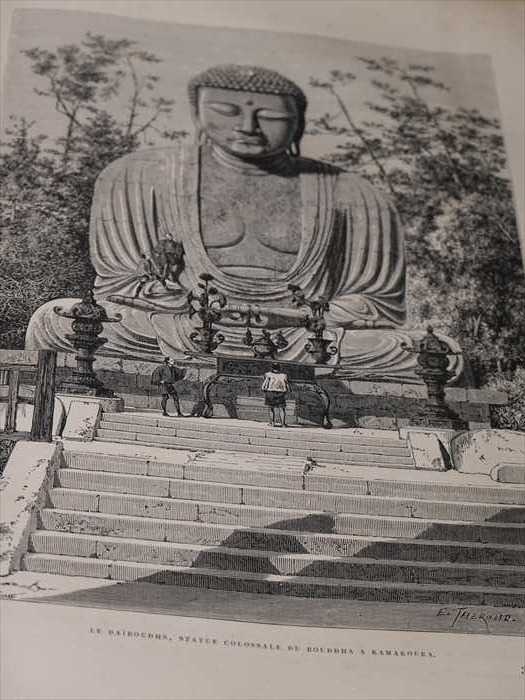

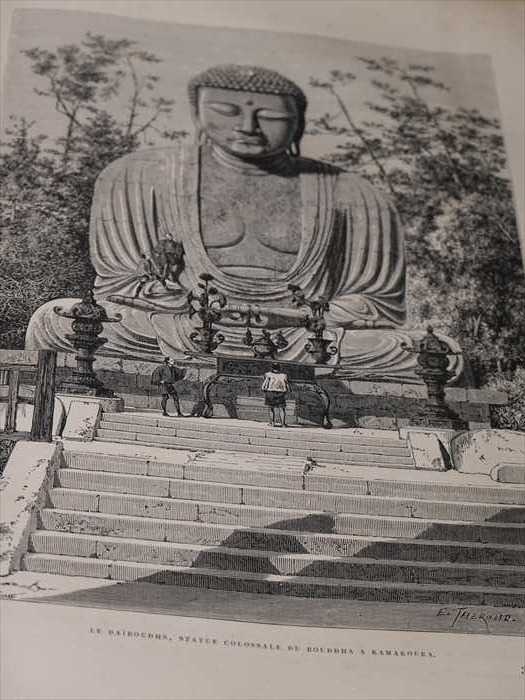

「LE DAIBOUDHS STATDE COLOSSALE DU BOUDDHA A KAMAKOURA」

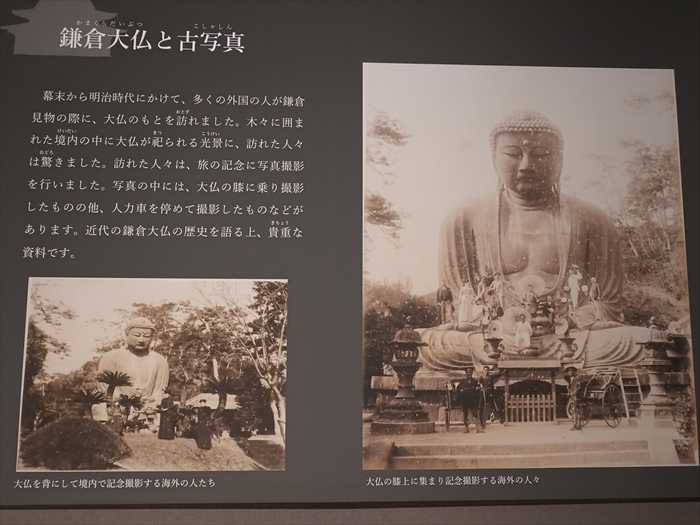

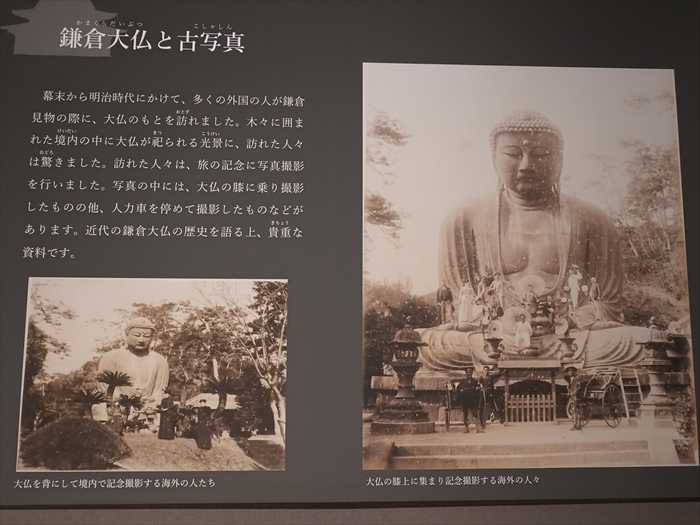

「鎌倉大仏と古写真

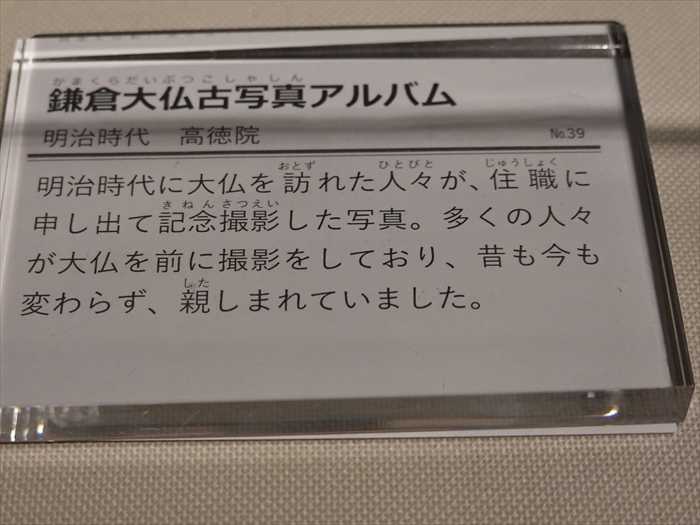

「鎌倉大仏古写真アルバム 明治時代 高徳院」。

「明治時代に大仏を訪れた人々が、住職に申し出て記念撮影した写真。多くの人々が

大仏を前に撮影をしており、昔も今も変わらず、親しまれていました。」

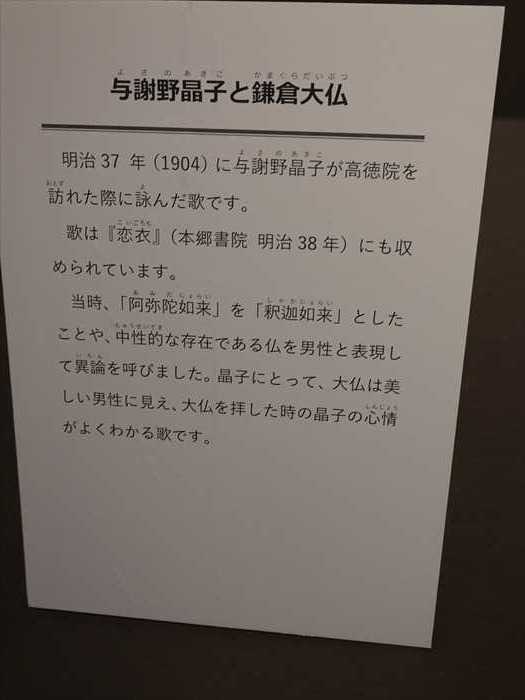

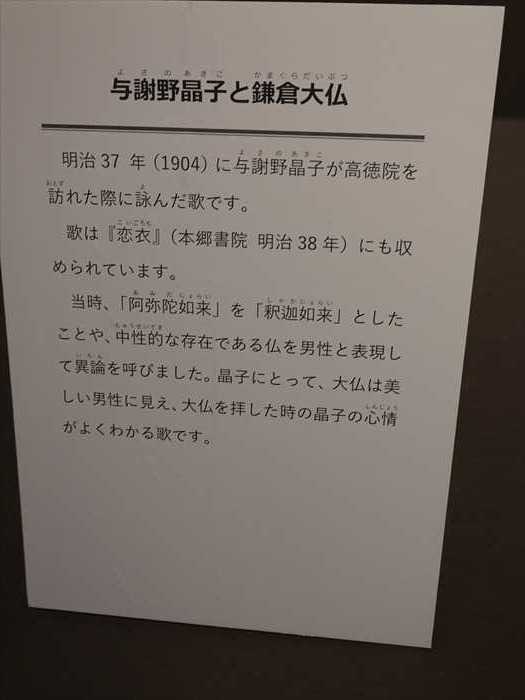

「与謝野晶子と鎌倉大仏

「歌に詠まれる鎌倉大仏

かまくらや 御ほとけなれど釈迦牟尼は 美男におはす夏木立ちかな 晶子」

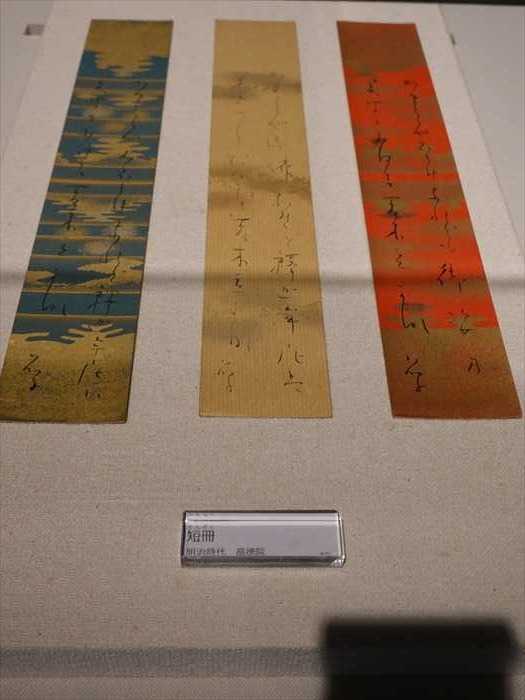

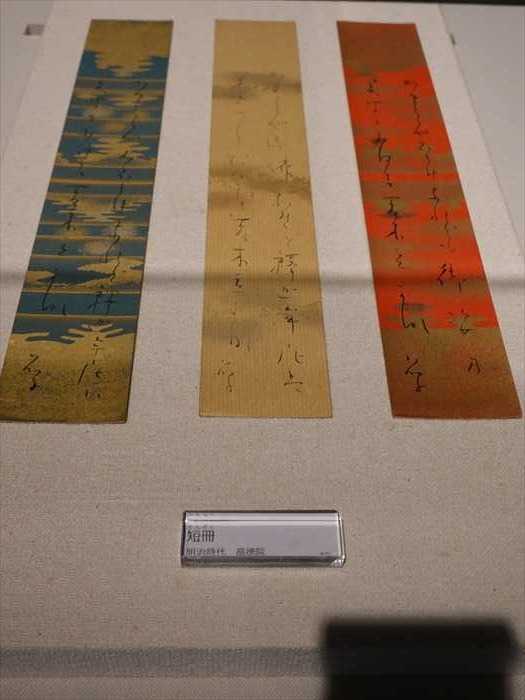

「短冊 明治時代 高徳院」

令和4年(2022年)のNHK大河ドラマは、「鎌倉殿の13人」。三谷幸喜氏の作で主人公の

北条義時を小栗旬さんが演じ、治承・寿永の乱(源平合戦)から鎌倉幕府の権力争いを経て

北条義時が最高権力者となるまでを描く。主人公の北条義時は史上稀な超リアリストであり、

今の日本にも必要な優れたリーダー。どのように義時が描かれるのか楽しみなのである。

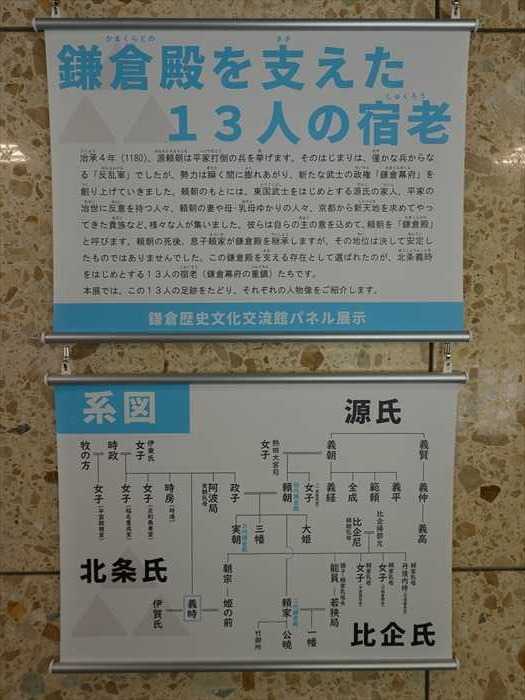

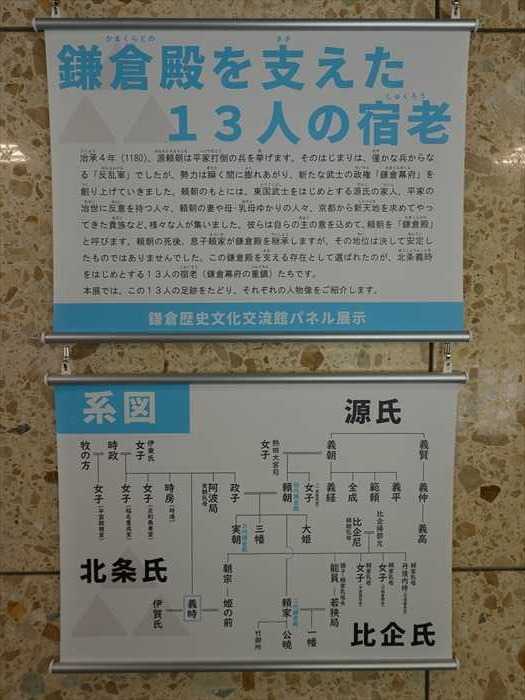

「鎌倉殿を支えた13人の宿老

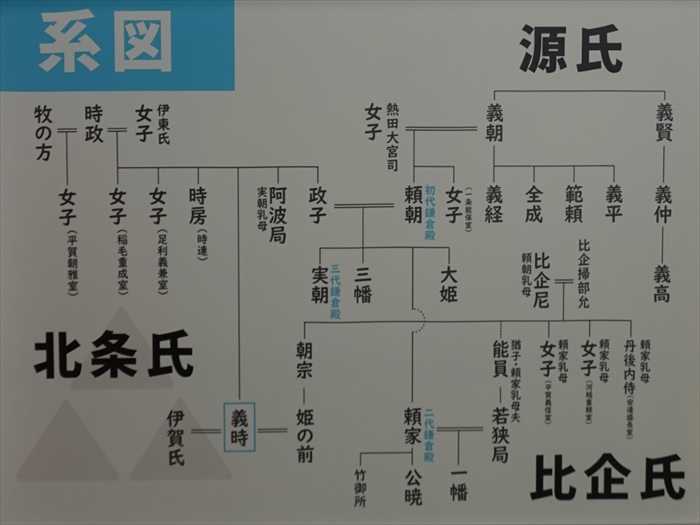

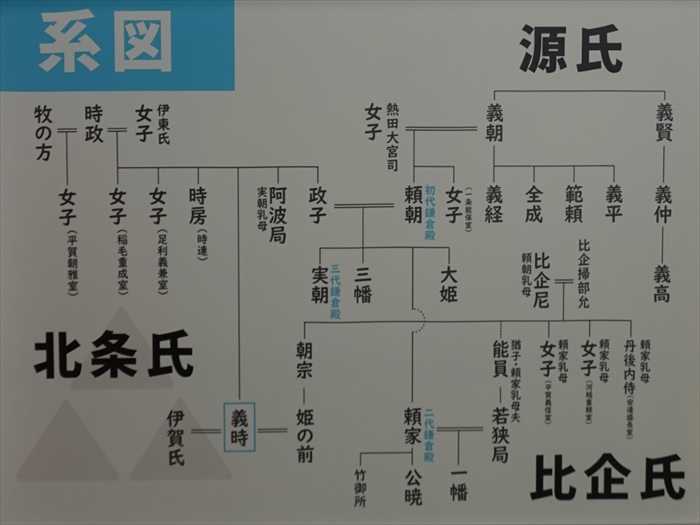

「北条氏」「源氏」「比企氏」系図。

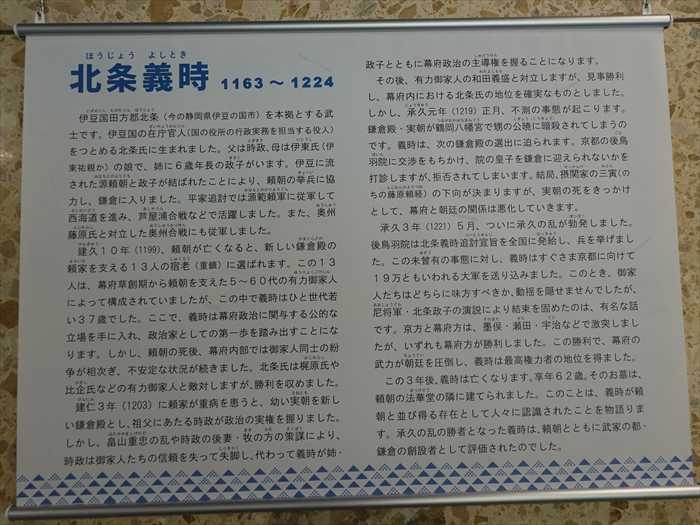

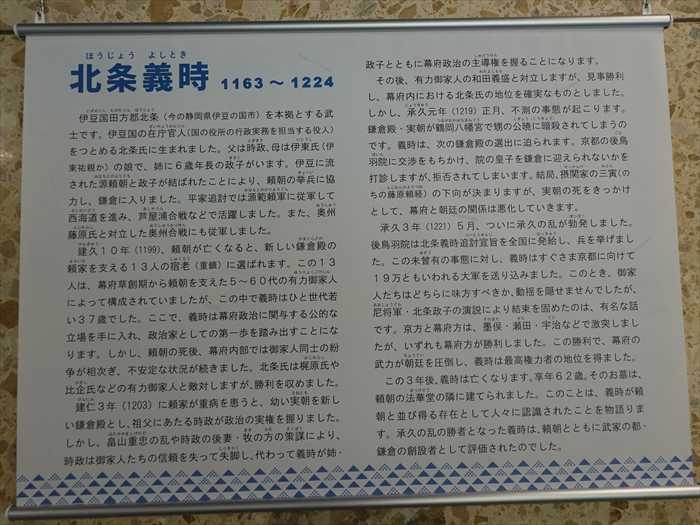

「北条義時 1163~1224

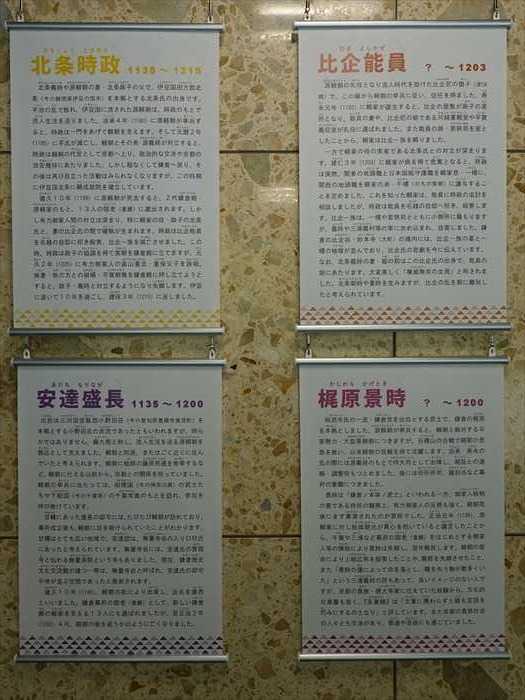

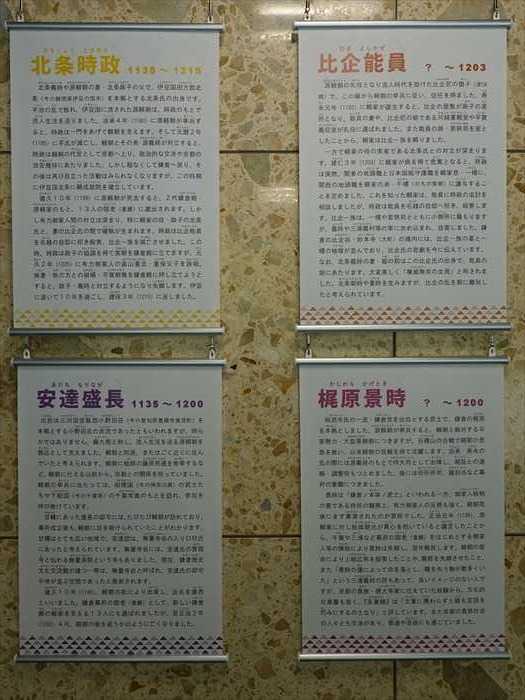

「 北条時政 」、「 比企能員 」、「 安達盛長 」、「 梶原景時 」案内パネル。

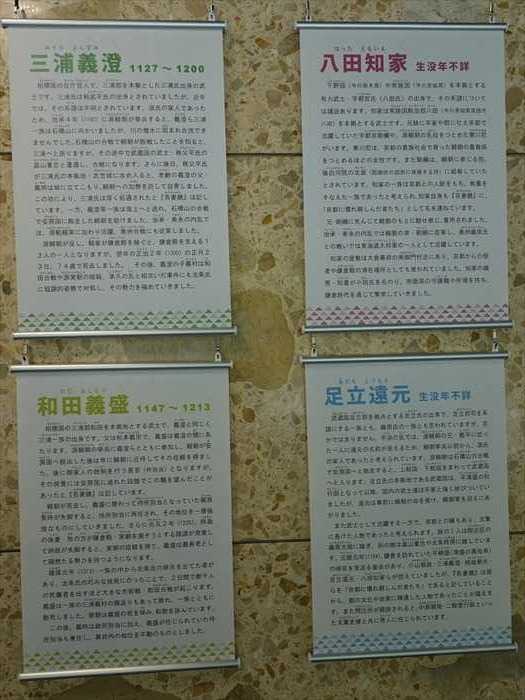

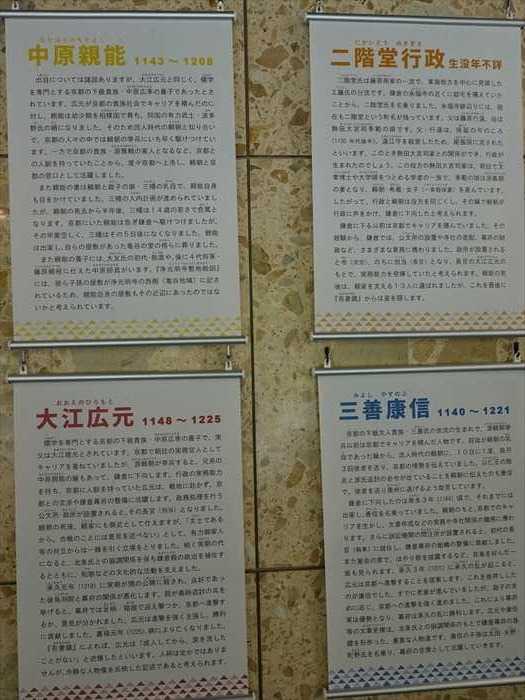

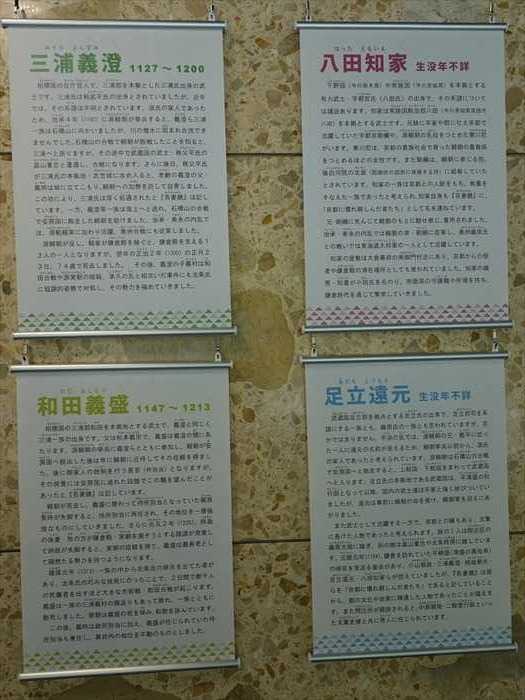

「 三浦義澄 」、「 八田知家 」、「 和田義盛 」、「 安立遠元 」案内パネル。

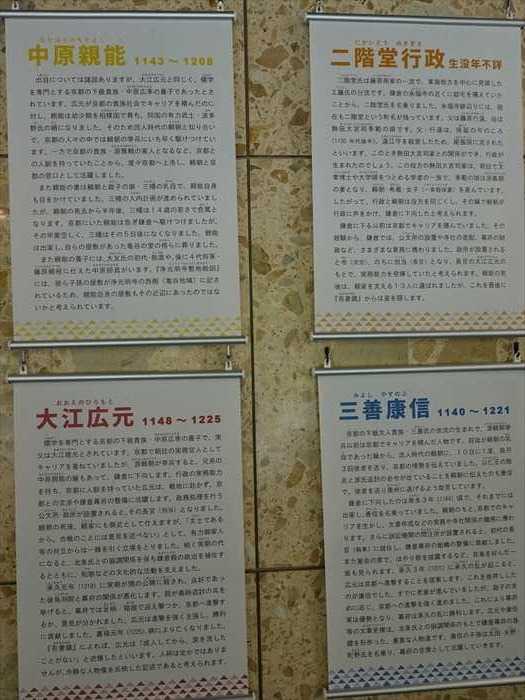

「 中原親能 」、「 二階堂行政 」、「 大江広元 」、「 三善康信 」案内パネル。

展示室での見学の後、受付の奥で湘南工科大の協力で製作された「VR大仏殿」を見る。

大仏殿の中に鎮座する黄金の鎌倉大仏が360°画面で拝観できたのであった。

大仏殿の中に鎮座する大仏像。

ヘッドマウントディスプレイを利用し、鎌倉大仏の幻の大仏殿を臨場感あふれる3DCG映像で

再現したデジタルコンテンツを楽しんだのであった。

【https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/rekibun/koryukan.html】より

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

本館での見学を終え、外に出て別館に向かう。

写真左の石段、スロープが別館入口へのルート。

別館は「4考古展示室」の表示が。

鎌倉の地下には多くの遺蹟が眠り、日々発掘調査が進められています。

この展示室では、鎌倉で発掘された出土品等を中心とした企画展を開催し

展示内容を入れ替えているとのこと。

この日は「4 鎌倉大仏 みほとけの歴史と幻の大仏殿」が開催されていた。

「企画展 鎌倉大仏 --みほとけの歴史と幻の大仏殿---」

ごあいさつ

高徳院本尊・国宝銅造阿弥陀如来坐像は、「鎌倉大仏」の名で鎌倉のシンポルとして、多くの

人々に親しまれています。

人々に親しまれています。

「鎌倉大仏」が造られた頃の鎌倉は文化の大きな転換期を迎えていました。貞永元年(1232)に

港湾施設の和賀江嶋が造築され、大陸からモノや文化が鎌倉に持ち込まれました。

港湾施設の和賀江嶋が造築され、大陸からモノや文化が鎌倉に持ち込まれました。

建長年間に入ると、建長寺の創建などを通じて、鎌倉で宋文化が一層広まっていきます。

この時期に造られたのが「鎌倉大仏」であり、作風にも宋文化の影響を見ることができます。

この時期に造られたのが「鎌倉大仏」であり、作風にも宋文化の影響を見ることができます。

一方でその歴史には多くの謎が残されています。近年、調査研究が進められ、平成12年(2000)

から同13年(2001)にかけて行われた高徳院境内発掘調査により、大仏鋳造の工程を示す

遺構や出土品とともに、大仏礎石に関わる遺構が見つかり、大仏殿の規模がが明らかに

なりました。」

から同13年(2001)にかけて行われた高徳院境内発掘調査により、大仏鋳造の工程を示す

遺構や出土品とともに、大仏礎石に関わる遺構が見つかり、大仏殿の規模がが明らかに

なりました。」

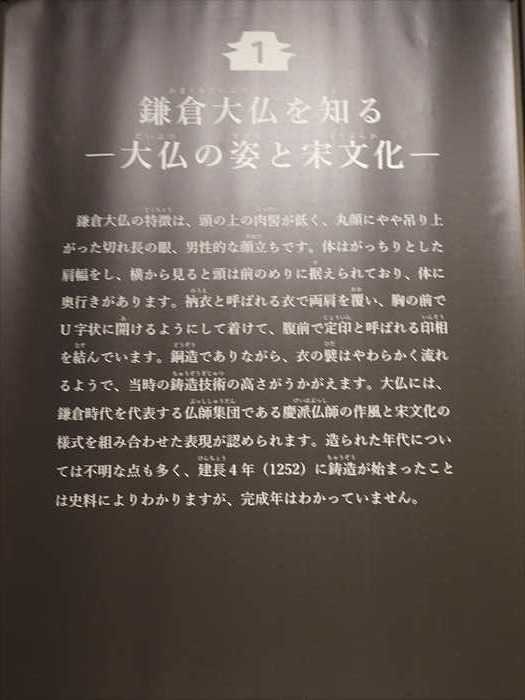

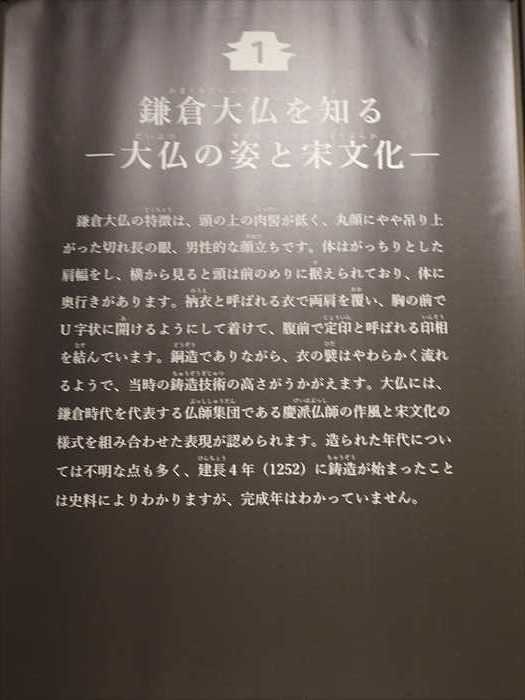

鎌倉大仏の特徴は、頭の上の肉髻(にくけい)が低く、丸顔にやや吊り上がった切れ長の眼、

男性的な顔立ちです。体はがっちりとした肩幅をし、横から見ると頭は前のめりに据えられて

おり、体に奥行きがあります。衲衣(のうえ)と呼ばれる衣で両肩を覆い、腕の前でU字状に

開けるようにして着けて、腕前で定印と呼ばれる印相を結んでいます。銅造でありながら、

衣の襞はやわらかく流れるようで、当時の鋳造技術の高さがうかがえます。

大仏には、鎌倉時代を代表する仏師集団である慶派仏師の作風と宋文化の様式を組み合わせた

表現が認められます。造られた年代については不明な点も多く、建長4年(1252)に鋳造が

始まったことは史料によりわかりますが、完成年はわかっていません。」

男性的な顔立ちです。体はがっちりとした肩幅をし、横から見ると頭は前のめりに据えられて

おり、体に奥行きがあります。衲衣(のうえ)と呼ばれる衣で両肩を覆い、腕の前でU字状に

開けるようにして着けて、腕前で定印と呼ばれる印相を結んでいます。銅造でありながら、

衣の襞はやわらかく流れるようで、当時の鋳造技術の高さがうかがえます。

大仏には、鎌倉時代を代表する仏師集団である慶派仏師の作風と宋文化の様式を組み合わせた

表現が認められます。造られた年代については不明な点も多く、建長4年(1252)に鋳造が

始まったことは史料によりわかりますが、完成年はわかっていません。」

エントランスホールにあった「鎌倉大仏 --みほとけの歴史と幻の大仏殿---」。

4.24~7.17で開催されると。

展示室内を見る。

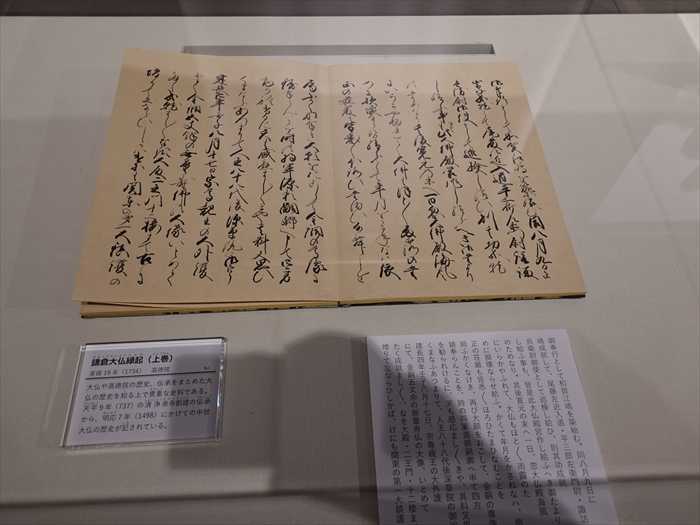

「鎌倉大仏縁起(上巻)亨保19年(1734) 高徳院」

大仏や高徳院の歴史、伝承をまとめた大仏の歴史を知る上で貴重な史料である。

天平9年(737)の清浄泉寺創建の伝承から、明応7年(1498)にかけての中世大仏の

歴史が記されている。」

歴史が記されている。」

「国宝・銅造阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏)」

頭の上の肉髻(にくけい)が低く、丸顔にやや吊り上がった切れ長の眼、

男性的な顔立ちです。体はがっちりとした肩幅をし、横から見ると頭は前のめりに据えられて

おり、体に奥行きがあります。衲衣(のうえ)と呼ばれる衣で両肩を覆い、腕の前でU字状に

開けるようにして着けて、腕前で定印と呼ばれる印相を結んでいます。

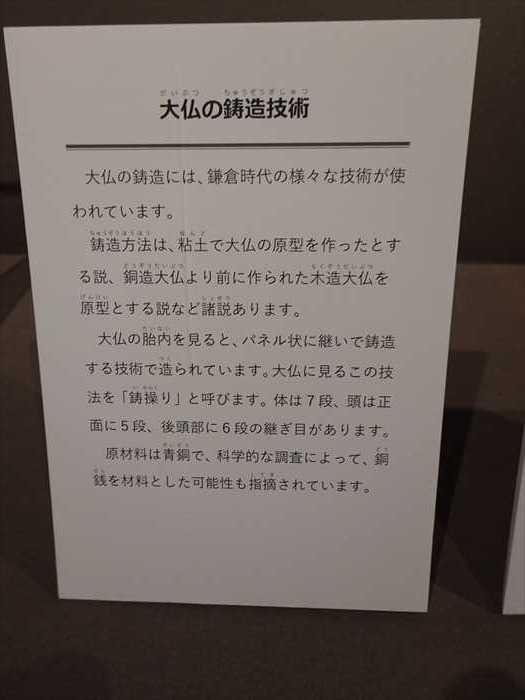

「大仏の鋳造技術

大仏の鋳造には、鎌倉時代の様々な技術が使われています。

鋳造方法は、粘土で大仏の原型を作ったとする説、銅造大仏より前に作られた木造大仏を

原型とする説など諸説あります。

大仏の胎内を見ると、パネル状に継いで鋳造する技術で造られています。大仏に見る

この技法を「鋳操り」と呼びます。体は7段、頭は正面に5段、後頭部に6段の継ぎ目があります。

この技法を「鋳操り」と呼びます。体は7段、頭は正面に5段、後頭部に6段の継ぎ目があります。

原材料は青銅で、科学的な調査によって、銅銭を材料とした可能性も指摘されています。」

「大仏に用いられた鋳操り(いからくり)の種類」

挟むように上から鋳継ぐ方法

②胴や膝

先に鋳造した部分の小孔に溶銅を流し込み、ビスのようにして、継ぎ目が離れないように

固定する方法

③肩

先に鋳造した部分の小孔に溶銅を流し込み挟むようにして2つの継ぎ目が難れないように

固定する方法

先に鋳造した部分の小孔に溶銅を流し込み挟むようにして2つの継ぎ目が難れないように

固定する方法

「左手首内側部分の鋳操り」(左)と「胴内内側鋳操り」(右)

左側から。

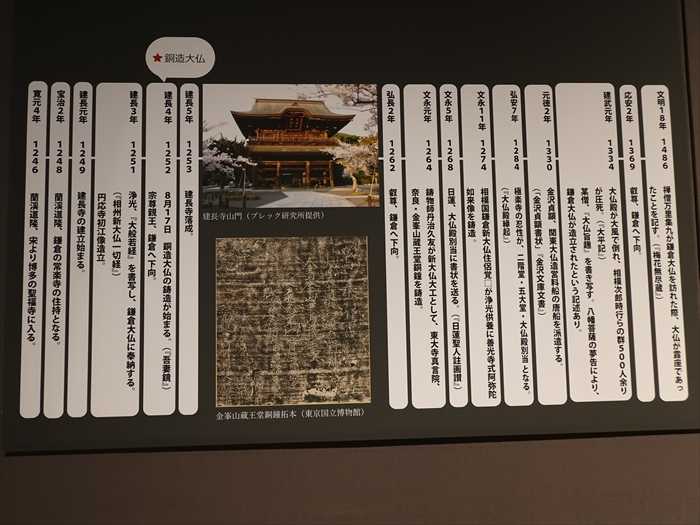

「鎌倉大仏関連年表--宋文化と大仏の歴史--」(2/2)

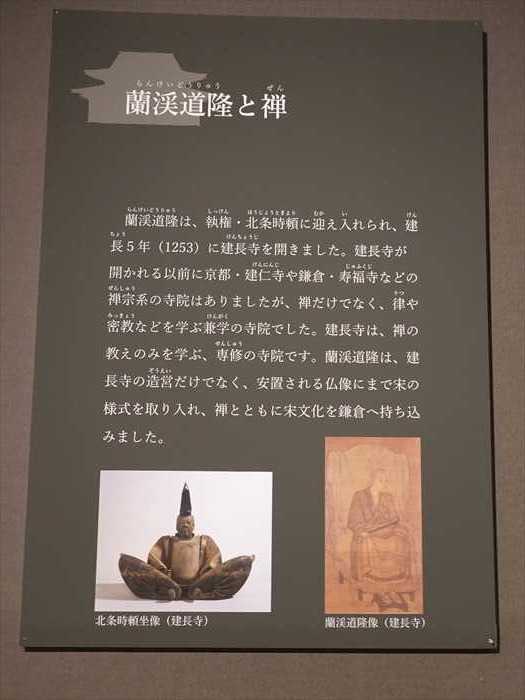

「蘭渓道隆と禅

蘭渓道隆は、執権・北条時頼に迎え人れられ、建長5年(1253)に建長寺を開きました。

建長寺が開かれる以前に京都・建仁寺や鎌倉・寿福寺などの禅宗系の寺院はありましたが、

禅だけでなく、律や密教などを学ぶ兼学の寺院でした。建長寺は、禅の教えのみを学ぶ、

専修の寺院です。蘭渓道隆は、建長寺の造営だけでなく、安置される仏像にまで宋の様式を

取り人れ、禅とともに宋文化を鎌倉へ持ち込みました。」

建長寺が開かれる以前に京都・建仁寺や鎌倉・寿福寺などの禅宗系の寺院はありましたが、

禅だけでなく、律や密教などを学ぶ兼学の寺院でした。建長寺は、禅の教えのみを学ぶ、

専修の寺院です。蘭渓道隆は、建長寺の造営だけでなく、安置される仏像にまで宋の様式を

取り人れ、禅とともに宋文化を鎌倉へ持ち込みました。」

展示室の奥を見る。

「新大仏鋳物師丹治久友(たんじひさとも)と河内鋳物師

大仏を鋳造した鋳物師に、丹治久友がいます。久友は河内国(現在の大阪府)の鋳物師で、

文永元年(1264)銘の奈良・東大寺真言院銅鐘では「鋳物師新大仏寺大工」、同年銘の奈良・

金峯山蔵王堂銅鐘では「大工鎌倉新大仏鋳物師」と名乗っています。河内国の鋳物師は、

治承4年(1180)平重衡の焼き討ちによって破損した奈良・東大寺大仏の修理に、中国の工人・

陳和卿(ちんなけい)の下で携わっていました。陳和卿から大型像の鋳造方法や鋳造技術を字び、

他の河内鋳物師へ伝えました。久友は、その知識・技術を受継ぎ、大型像の鋳造技術を持つ

数少ない鋳物師として、鎌倉の地で大仏を鋳造しました。」

文永元年(1264)銘の奈良・東大寺真言院銅鐘では「鋳物師新大仏寺大工」、同年銘の奈良・

金峯山蔵王堂銅鐘では「大工鎌倉新大仏鋳物師」と名乗っています。河内国の鋳物師は、

治承4年(1180)平重衡の焼き討ちによって破損した奈良・東大寺大仏の修理に、中国の工人・

陳和卿(ちんなけい)の下で携わっていました。陳和卿から大型像の鋳造方法や鋳造技術を字び、

他の河内鋳物師へ伝えました。久友は、その知識・技術を受継ぎ、大型像の鋳造技術を持つ

数少ない鋳物師として、鎌倉の地で大仏を鋳造しました。」

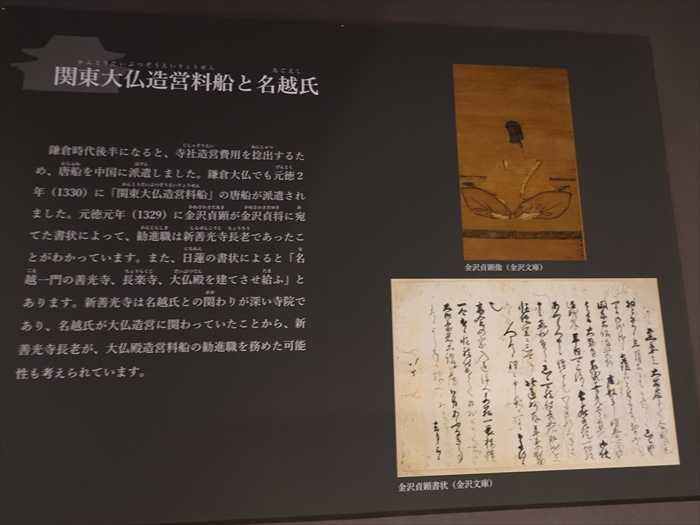

「関東大仏造営船と名越氏

鎌倉時代後半になると、寺社造営費用を捻出するため、船を中国に派遣しました。

鎌倉大仏でも元徳2年(1330)に「関東大仏造営料船」の唐船が派遣されました。

元徳元年(1329)に金沢貞顕が金沢貞将に宛てた書状によって、勧進職は新善光寺長老で

あったことがわかっています。また、日蓮の書状によると「名越一門の善光寺、長楽寺、

大仏殿を建てさせ給ふ」とあります。新善光寺は名越氏との関わりが深い寺院であり、

名越氏が大仏造営に関わっていたことから、新善光寺長老が、大仏殿造営料船の勧進職を

務めた可能性も考えられています。」

鎌倉大仏でも元徳2年(1330)に「関東大仏造営料船」の唐船が派遣されました。

元徳元年(1329)に金沢貞顕が金沢貞将に宛てた書状によって、勧進職は新善光寺長老で

あったことがわかっています。また、日蓮の書状によると「名越一門の善光寺、長楽寺、

大仏殿を建てさせ給ふ」とあります。新善光寺は名越氏との関わりが深い寺院であり、

名越氏が大仏造営に関わっていたことから、新善光寺長老が、大仏殿造営料船の勧進職を

務めた可能性も考えられています。」

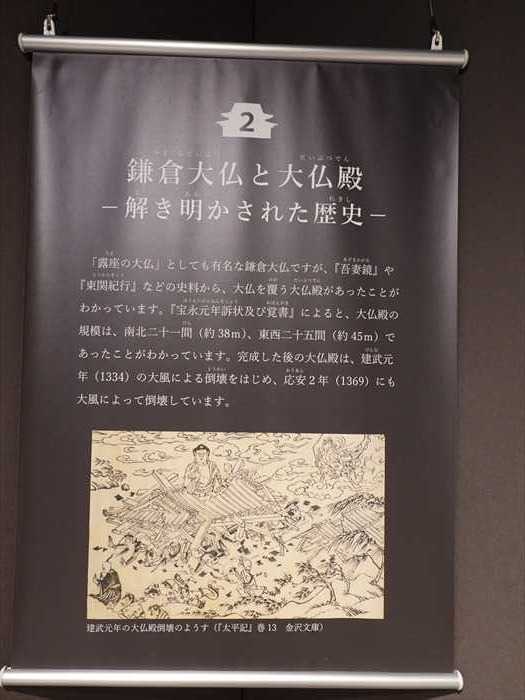

「2 鎌倉大仏と大仏殿--解き明かされた歴史--

「露座の大仏」としても有名な鎌倉大仏ですが、「吾妻鏡」や「東関紀行」などの史料から、

大仏を覆う大仏殿があったことがわかっています。「宝永元年訴状及び覚書」によると、

大仏殿の規模は、南北二十一間(約38m)、東西二十五間(約45m)であったことがわかって

います。完成した後の大仏殿は、建武元年(1334)の大風による倒壊をはじめ、応安2年

(1369)にも大風によって倒壊しています。」

大仏を覆う大仏殿があったことがわかっています。「宝永元年訴状及び覚書」によると、

大仏殿の規模は、南北二十一間(約38m)、東西二十五間(約45m)であったことがわかって

います。完成した後の大仏殿は、建武元年(1334)の大風による倒壊をはじめ、応安2年

(1369)にも大風によって倒壊しています。」

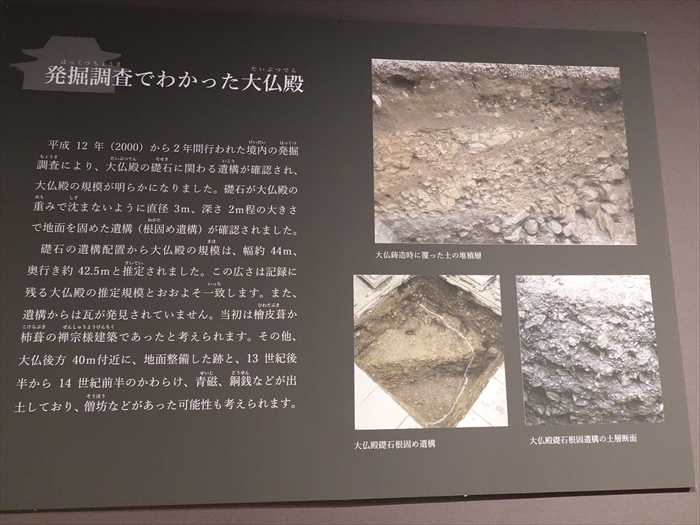

「発掘調査でわかった大仏殿

平成12年(2000)から2年間行われた境内の発掘調査により、大仏殿の礎石に関わる遺構が

確認され、大仏殿の規模が明らかになりました。礎石が大仏殿の重みで沈まないように直径3 m、

深さ2m程の大きさで地面を固めた遺構(根固め遺構)が確認されました。

確認され、大仏殿の規模が明らかになりました。礎石が大仏殿の重みで沈まないように直径3 m、

深さ2m程の大きさで地面を固めた遺構(根固め遺構)が確認されました。

礎石の遺構配置から大仏殿の規模は、幅約44m、奥行き約42.5mと推定されました。この広さは

記録に残る大仏殿の推定規模とおおよそー致します。また、遺構からは瓦が発見されていません。

当初は檜皮葺か柿葺の禅宗様建築であったと考えられます。その他、大仏後方40m付近に、

地面整備した跡と、13世紀後半から14世紀前半のかわらけ、青磁、銅銭などが出土しており、

僧坊などがあった可能性も考えられます。」

記録に残る大仏殿の推定規模とおおよそー致します。また、遺構からは瓦が発見されていません。

当初は檜皮葺か柿葺の禅宗様建築であったと考えられます。その他、大仏後方40m付近に、

地面整備した跡と、13世紀後半から14世紀前半のかわらけ、青磁、銅銭などが出土しており、

僧坊などがあった可能性も考えられます。」

「大仏模型」

「湘南工科大学によって再現された大仏殿復元CG」。

「大仏殿礎石下遺構模式図(『鎌倉大仏周辺発掘調査報告書』平成14年より転載)」。

「大仏殿礎石配置推定図(「鎌倉大仏周辺発掘調査報告書」平成14年より転載)」

「大仏殿に使われた礎石

高徳院の境内には、大仏殿礎石59個が残されています。礎石は不整形な円盤型の根府川産

(小田原市)の安山岩を加工したものです。大仏殿の礎石は、建久3年(1192)に建立された

永福寺の礎石とは異なり、礎石の表面は平坦になるようにきれいに加工されています。

この加工技術は、東大寺大仏殿造営のために招聘された中国人の石工による石材加工技術と

考えられ、鎌倉大仏を鋳造する鋳物師の技術と同様に、石材加工にも中国の技術が持ち込まれて

いました。」(小田原市)の安山岩を加工したものです。大仏殿の礎石は、建久3年(1192)に建立された

永福寺の礎石とは異なり、礎石の表面は平坦になるようにきれいに加工されています。

この加工技術は、東大寺大仏殿造営のために招聘された中国人の石工による石材加工技術と

考えられ、鎌倉大仏を鋳造する鋳物師の技術と同様に、石材加工にも中国の技術が持ち込まれて

「3 復興と参詣

鎌倉大仏は、中世末期から露座となっていました。江戸時代に祐天上人と養国上人、

そして2人を手助けした浅草商人・野嶋新左衛門によって再興されました。

また、江戸時代になると多くの人々が参詣、遊山の旅に出かけました。そして2人を手助けした浅草商人・野嶋新左衛門によって再興されました。

東海道に近接した鎌倉・江ノ島などは、参詣・景勝地の一つであり、鎌倉大仏のある

長谷にも多くの人々が訪れました。参詣者が増えることで地図や案内誌が刊行され、

紙面に大仏が描かれました。大仏は、鎌倉のシンボルの一つとして、参詣する人々に

親しまれていました。」

長谷にも多くの人々が訪れました。参詣者が増えることで地図や案内誌が刊行され、

紙面に大仏が描かれました。大仏は、鎌倉のシンボルの一つとして、参詣する人々に

親しまれていました。」

「江戸時代の大仏再興

近世の鎌倉大仏再興は、主に祐天上人、養国上人によって正徳2年(1712)から

寛保3年(1743)の約30年の間に行われました。再興の契機となったのは、元禄地震です。

地震により石組みが崩れ、像が傾いてしまい、当時大仏を管理していた長谷寺が、代官へ

救済を申し出ました。そこに祐天上人と協力者の浅草商人・野嶋新左衛門の尽力によって

再興が進みました。その後、鎌倉・光明寺奥之院として本末関係を整え、「高徳院」の院号を

授与し、寺名を大仏別当「清浄泉寺高徳院」としました。」

寛保3年(1743)の約30年の間に行われました。再興の契機となったのは、元禄地震です。

地震により石組みが崩れ、像が傾いてしまい、当時大仏を管理していた長谷寺が、代官へ

救済を申し出ました。そこに祐天上人と協力者の浅草商人・野嶋新左衛門の尽力によって

再興が進みました。その後、鎌倉・光明寺奥之院として本末関係を整え、「高徳院」の院号を

授与し、寺名を大仏別当「清浄泉寺高徳院」としました。」

「鎌倉大仏縁起(下巻)亨保19年(1734) 高徳院

荒廃した大仏の再興に尽力した祐天上人や野嶋新左衛門、養国上人による再興の記録が

記されている。縁起では、再興にあたり、大仏の修復だけでなく、大仏殿の再建を

計画していたことがわかる。」

「大仏高徳院略記 文化4年(1804) 高徳院

鎌倉大仏造像から江戸時代の文化4年(1804)までの高徳院の歴史をまとめた史料。

史料では『鎌倉大仏縁起』が記された亨保20年(1735)以降の高徳院の歴史や大仏殿

鋳物師に関する伝承が記されている。」

『養国上人と大仏修造

享保18年(1733)には、野嶋新左衛門の推薦により養国上人が高徳院に住持として入りました。

当時の大仏は、四寸程(約12cm)の穴が空き、螺髪は落ち、痛みが激しい状態でした。

そのため、幕府に修造勧進の許可を得て、托鉢により資金を集めました。

当時の大仏は、四寸程(約12cm)の穴が空き、螺髪は落ち、痛みが激しい状態でした。

そのため、幕府に修造勧進の許可を得て、托鉢により資金を集めました。

修理は、白毫や肉髻珠を新しく造り、後頭部の穴や体の損傷部を鋳物師・神田西村和泉守ら

160人によって修理され、元文2年(1737)に大仏修理供養を行いました。

その後、台座蓮弁の鋳造も行われましたが、計画は途中で中断されました。鋳造された

160人によって修理され、元文2年(1737)に大仏修理供養を行いました。

その後、台座蓮弁の鋳造も行われましたが、計画は途中で中断されました。鋳造された

蓮弁は、大仏の後ろに4枚残っており、寄進者の名が刻まれています。」

「大仏鋳掛修復托鉢題目鑑 亨保18年(1733) 高徳院

亨保18年(1733)から寛保3年(1743)の高徳院住持となった養国上人がまとめた

大仏再興に関する史料。『鎌倉大仏縁起』が記された亨保20年(1735)以降の

再興の歴史がわかる史料である。」

「長谷大仏高徳院本山勤方之定 江戸時代 高徳院

江戸時代の大仏再興により、本末関係が整備され、高徳院が鎌倉・光明寺の

「奥之院」として位置づけられた。この定書は、本山である光明寺と高徳院の

間での取決めをまとめたものである。」

「鎌倉・江之島名所図会(復刻版) 昭和51年(1976) 当館

明治21年(1888 )に刊行された鎌倉や工ノ島の名所を絵図とともに紹介する案内本。

鎌倉大仏は見開きで大仏正面、背面、胎内の様子が描かれ、多くの参詣者に賑わいを

見せていたことがわかる。」

鎌倉大仏は見開きで大仏正面、背面、胎内の様子が描かれ、多くの参詣者に賑わいを

見せていたことがわかる。」

「新編鎌倉志 江戸時代 当館

徳川光圀が、家臣に編纂させた鎌倉の地誌。

江戸時代の鎌倉の様相を知ることができる一級史料である。

史料中には、露座の大仏が鎮座しており、鎌倉のシンボルの一つとして描かれている。」

史料中には、露座の大仏が鎮座しており、鎌倉のシンボルの一つとして描かれている。」

「外国から見た鎌倉大仏

江戸時代の慶長18年(1613)に英国人ジョン・セーリス、元和2年(1616)に英国商館長の

リチャード・コックス、明治時代には、フランスの東洋美術蒐集家である

エミール・ギメ、エメ・アンべールら外国の人々が高徳院を訪れ、日記に大仏を見た様子を

記しています。日記には、大仏の大きさに圧倒されるとともに、象徴的な姿に感嘆した様子が

うかがえます。大仏を見た外国の人々は、長い年月を経ても変わらず日本の人々に尊ばれ、

親しまれる姿を賞賛しています。」

リチャード・コックス、明治時代には、フランスの東洋美術蒐集家である

エミール・ギメ、エメ・アンべールら外国の人々が高徳院を訪れ、日記に大仏を見た様子を

記しています。日記には、大仏の大きさに圧倒されるとともに、象徴的な姿に感嘆した様子が

うかがえます。大仏を見た外国の人々は、長い年月を経ても変わらず日本の人々に尊ばれ、

親しまれる姿を賞賛しています。」

「THE VOVAGE OF CAPTAIN JOHN SARISTOHAPNA 1613 1613年 高徳院

イギリス東インド会社貿易戦艦司令官ジョン・セーリスの日記。ジョン・セーリスは

慶長18年(1613)年に2代将軍徳川秀忠に謁見し、貿易許可の朱印状を得た。

その際、大仏を訪ね、その姿に感嘆した様子が記されている。」

「PROMENADES JAPONNAISES 1918年 高徳院

フランスの東洋美術の蒐集家であるエミール・ギメの日記。大仏を訪れて

大仏の大きさや姿について詳細な記載とともに、境内であった僧侶の様子を

〇〇◯も記している。」

「JAPON ILLUSTRE(幕末日本図会)1870年 高徳院 」。

「エメ・アンべーノレは、スイスの外交官で文久3年(1863)に日本に訪れた際のようすを

紀行文とイラストで描き、ヨーロッパ諸国に紹介した。文中から海外から訪れた人が

大仏を見た時の心情を窺える。」

「LE DAIBOUDHS STATDE COLOSSALE DU BOUDDHA A KAMAKOURA」

「鎌倉大仏と古写真

幕末から明治時代にかけて、多くの外国の人が鎌倉見物の際に、大仏のもとを訪れました。

木々に囲まれた境内の中に大仏が祀られる光景に、訪れた人々は驚きました。訪れた人々は、

旅の記念に写真撮影を行いました。写真の中には、大仏の膝に乗り撮影したものの他、

人力車を停めて撮影したものなどがあります。近代の鎌倉大仏の歴史を語る上、貴重な

資料です。」木々に囲まれた境内の中に大仏が祀られる光景に、訪れた人々は驚きました。訪れた人々は、

旅の記念に写真撮影を行いました。写真の中には、大仏の膝に乗り撮影したものの他、

人力車を停めて撮影したものなどがあります。近代の鎌倉大仏の歴史を語る上、貴重な

「鎌倉大仏古写真アルバム 明治時代 高徳院」。

「明治時代に大仏を訪れた人々が、住職に申し出て記念撮影した写真。多くの人々が

大仏を前に撮影をしており、昔も今も変わらず、親しまれていました。」

「与謝野晶子と鎌倉大仏

明治37年(1904 )に与謝野晶子が高徳院を訪れた際に詠んだ歌です。

歌は『恋衣』(本郷書院 明治38年)にも収められています。

当時、「阿弥陀如来」を「釈迦如来」としたことや、中性的な存在である仏を男性と表現し

て異論を呼びました。晶子にとって、大仏は美しい男性に見え、大仏を拝した時の晶子の心情

がよくわかる歌です。」

「歌に詠まれる鎌倉大仏

かまくらや 御ほとけなれど釈迦牟尼は 美男におはす夏木立ちかな 晶子」

「短冊 明治時代 高徳院」

令和4年(2022年)のNHK大河ドラマは、「鎌倉殿の13人」。三谷幸喜氏の作で主人公の

北条義時を小栗旬さんが演じ、治承・寿永の乱(源平合戦)から鎌倉幕府の権力争いを経て

北条義時が最高権力者となるまでを描く。主人公の北条義時は史上稀な超リアリストであり、

今の日本にも必要な優れたリーダー。どのように義時が描かれるのか楽しみなのである。

「鎌倉殿を支えた13人の宿老

治承4年(1180)、源頼朝は平家打倒の兵を挙げます。そのはじまりは、僅かな兵からなる

「反乱軍」でしたが、勢力は瞬く間に膨れあがり、新たな武士の政権「鎌倉幕府」を創り上げて

いきました。頼朝のもとには、東国武士をはじめとする源氏の家人、平家の治世に反意を持つ

人々、頼朝の妻や母・乳母ゆかりの人々、京都から新天地を求めてやってきた貴族など、様々な

人が集いました。彼らは自らの主の意を込めて、頼朝を「鎌倉殿」と呼びます。頼朝の死後、

息子頼家が鎌倉殿を継承しますが、その地位は決して安定したものではありませんでした。

この鎌倉殿を支える存在として選ばれたのが、北条義時をはじめとする1 3人の宿老

(鎌倉幕府の重鎮)たちです。

本展では、この1 3人の足跡をたどり、それぞれの人物像をご紹介します。」「反乱軍」でしたが、勢力は瞬く間に膨れあがり、新たな武士の政権「鎌倉幕府」を創り上げて

いきました。頼朝のもとには、東国武士をはじめとする源氏の家人、平家の治世に反意を持つ

人々、頼朝の妻や母・乳母ゆかりの人々、京都から新天地を求めてやってきた貴族など、様々な

人が集いました。彼らは自らの主の意を込めて、頼朝を「鎌倉殿」と呼びます。頼朝の死後、

息子頼家が鎌倉殿を継承しますが、その地位は決して安定したものではありませんでした。

この鎌倉殿を支える存在として選ばれたのが、北条義時をはじめとする1 3人の宿老

(鎌倉幕府の重鎮)たちです。

「北条氏」「源氏」「比企氏」系図。

「北条義時 1163~1224

伊豆国田方郡北条(今の静岡県伊豆の国市)を本拠とする武士です。伊豆国の在庁官人

(国の役所の行政実務を担当する役人)をつとめる北条氏に生まれました。

父は時政、母は伊東氏(伊東祐親か)の娘で、姉に6歳年長の政子がいます。

伊豆に流された源頼朝と政子が結ばれたことにより、頼朝の挙兵に協力し、鎌倉に入りました。

平家追討では源範頼軍に従軍して西海道を進み、芦屋浦合戦などで活躍しました。

また、奥州藤原氏と対立した奥州合戦にも従軍しました。

(国の役所の行政実務を担当する役人)をつとめる北条氏に生まれました。

父は時政、母は伊東氏(伊東祐親か)の娘で、姉に6歳年長の政子がいます。

伊豆に流された源頼朝と政子が結ばれたことにより、頼朝の挙兵に協力し、鎌倉に入りました。

平家追討では源範頼軍に従軍して西海道を進み、芦屋浦合戦などで活躍しました。

また、奥州藤原氏と対立した奥州合戦にも従軍しました。

建久10年(1199)、頼朝が亡くなると、新しい鎌倉殿の頼家を支える1 3人の宿老(重鎮)に

選ばれます。この13人は、幕府草創期から頼朝を支えた5 ~ 60代の有力御家人によって

構成されていましたが、この中で義時はひと世代若い37歳でした。

選ばれます。この13人は、幕府草創期から頼朝を支えた5 ~ 60代の有力御家人によって

構成されていましたが、この中で義時はひと世代若い37歳でした。

ここで、義時は幕府政治に関与する公的な立場を手に入れ、政治家としての第一歩を踏み出す

ことになります。しかし、頼朝の死後、幕府内部では御家人同士の紛争が相次ぎ、不安定な

状況が続きました。北条氏は梶原氏や比企氏などの有力御家人と敵対しますが、勝利を

収めました。

ことになります。しかし、頼朝の死後、幕府内部では御家人同士の紛争が相次ぎ、不安定な

状況が続きました。北条氏は梶原氏や比企氏などの有力御家人と敵対しますが、勝利を

収めました。

建仁3年(1203)に頼家が重病を患うと、幼い実朝を新しい鎌倉殿とし、祖父にあたる時政が

政治の実権を握りました。しかし、畠山重忠の乱や時政の後妻・牧の方の策謀により、時政は

御家人たちの信頼を失って失脚し、代わって義時が姉・政子とともに幕府政治の主導権を

握ることになります。

政治の実権を握りました。しかし、畠山重忠の乱や時政の後妻・牧の方の策謀により、時政は

御家人たちの信頼を失って失脚し、代わって義時が姉・政子とともに幕府政治の主導権を

握ることになります。

その後、有力御家人の和田義盛と対立しますが、見事勝利し、幕府内における北条氏の地位を

確実なものとしました。しかし、承久元年(1219)正月、不測の事態が起こります。

確実なものとしました。しかし、承久元年(1219)正月、不測の事態が起こります。

鎌倉殿・実朝が鶴岡八幡宮で甥の公暁に暗殺されてしまうのです。義時は、次の鎌倉殿の選出に

迫られます。京都の後鳥羽院に交渉をもちかけ、院の皇子を鎌倉に迎えられないかを打診

しますが、拒否されてしまいます。結局、摂関家の三寅(のちの藤原頼経)の下向が決まりますが、

実朝の死をきっかけとして、幕府と朝廷の関係は悪化していきます。

迫られます。京都の後鳥羽院に交渉をもちかけ、院の皇子を鎌倉に迎えられないかを打診

しますが、拒否されてしまいます。結局、摂関家の三寅(のちの藤原頼経)の下向が決まりますが、

実朝の死をきっかけとして、幕府と朝廷の関係は悪化していきます。

承久3年(1221) 5月、ついに承久の乱が勃発しました。後鳥羽院は北条義時追討宣旨を全国に

発給し、兵を挙げました。この未曾有の事態に対し、義時はすぐさま京都に向けて19万とも

いわれる大軍を送り込みました。このとき、御家人たちはどちらに味方すべきか、動揺を

隠せませんでしたが、尼将軍・北条政子の演説により結束を固めたのは、有名な話です。

京方と幕府方は、墨俣・瀬田・宇治などで激突しましたが、いすれも幕府方が勝利しました。

この勝利で、幕府の武力が朝廷を圧倒し、義時は最高権力者の地位を得ました。

発給し、兵を挙げました。この未曾有の事態に対し、義時はすぐさま京都に向けて19万とも

いわれる大軍を送り込みました。このとき、御家人たちはどちらに味方すべきか、動揺を

隠せませんでしたが、尼将軍・北条政子の演説により結束を固めたのは、有名な話です。

京方と幕府方は、墨俣・瀬田・宇治などで激突しましたが、いすれも幕府方が勝利しました。

この勝利で、幕府の武力が朝廷を圧倒し、義時は最高権力者の地位を得ました。

この3年後、義時は亡くなります。享年62歳。そのお墓は、頼朝の法華堂の隣に建てられました。

このことは、義時が頼朝と並び得る存在として人々に認識されたことを物語ります。承久の乱の

勝者となった義時は、頼朝とともに武家の都・鎌倉の創設者として評価されたのでした。」

このことは、義時が頼朝と並び得る存在として人々に認識されたことを物語ります。承久の乱の

勝者となった義時は、頼朝とともに武家の都・鎌倉の創設者として評価されたのでした。」

「 北条時政 」、「 比企能員 」、「 安達盛長 」、「 梶原景時 」案内パネル。

「 三浦義澄 」、「 八田知家 」、「 和田義盛 」、「 安立遠元 」案内パネル。

「 中原親能 」、「 二階堂行政 」、「 大江広元 」、「 三善康信 」案内パネル。

展示室での見学の後、受付の奥で湘南工科大の協力で製作された「VR大仏殿」を見る。

大仏殿の中に鎮座する黄金の鎌倉大仏が360°画面で拝観できたのであった。

大仏殿の中に鎮座する大仏像。

ヘッドマウントディスプレイを利用し、鎌倉大仏の幻の大仏殿を臨場感あふれる3DCG映像で

再現したデジタルコンテンツを楽しんだのであった。

【https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/rekibun/koryukan.html】より

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.