PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「今小路通り」まで進み、寿福寺境内の角まで来る。

多くの庚申塔が並んでいた。

左より

1番目:笠塔婆型

塔身の正面を華頭形に輪郭をつけ、中央に「奉請庚申塔」と刻む。

その下に、二行に「寛文八天」(「年」ではありません。1668年)と

「六月吉日」と刻む。

昭和40年に市の有形民俗資料に指定

「日月」を上辺に、中心に「庚申供養」と刻む。

下辺に、一猿「きかざる」を配する。

天保12年の銘あり。

3番目:板状角柱型

「日月」を上辺に、中心に合掌する六手の青面金剛像をと刻む。

下辺に、三猿を配する。

天明六年(1786)の銘あり。

4番目:板碑型

上辺の三角部分に「日月」を彫り、

枠のように彫り込んだ平らな部分に種子「キリーク」(阿弥陀如来を表す)を刻み、

中心に「奉供養庚申」と刻む。

延宝八年(1680)の銘あり。

5番目:尖塔角柱

中心に「庚申塔」と大きく太く刻む。

安政七年(1860)の銘あり。

川上藤沢宿・川下八幡宮の文字が。

「市指定有形民族文化財 庚申塔 (寛文八年銘) 一基」

左の「笠塔婆型庚申塔碑」が、それであるようだ。

「弘法大師相模二十一ヶ所」という霊場巡礼があるようなのですが、最近では

ほぼ廃れてしまったと。しかし寿福寺はその第7番札所のようだ。

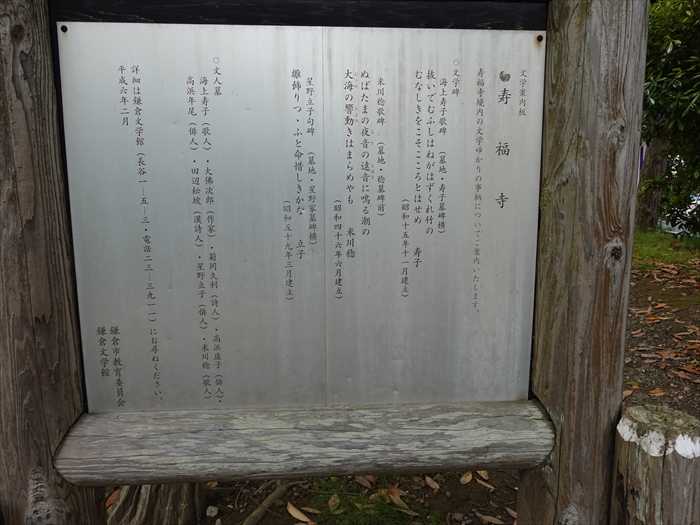

「文学案内板 寿福寺

「源氏山」碑。

「源氏山ハ初め武庫(むこ)山ト云ヒ 亀ヶ谷(かめがやつ)ノ中央ニアル形勝ノ地ナルヲ以テ

又亀谷山トモ称セリ 源頼義 義家父子 奥州征伐の時 此山ニ旗を立テルヨリ 或ハ

旗立山ト名付ク 山ノ麓寿福寺境内附近ハ 爾来(以後)源氏世々ノ邸宅タリシ地ナリト云フ

源氏山ノ名称ハ之ニ起因せセルカ 旗竿(さお)ヲ建テシト云フ故址(こし:旧跡)ハ

今尚ホアリ」

【源氏山はその前は武庫(むこ)山と言っており、また亀ヶ谷(かめがやつ)の中央にあって、

形が勝れているため亀谷(かめがやつ)山とも言っておりました。

源頼義(ともよし:988-1075)、源義家(よしいえ:1039-1106)の親子が東北地方に征伐

(せいばつ)に行く時、 この山に旗を立てたことにより、旗立山ともいいました。

山の麓(ふもと)の寿福(じゅふく)寺付近は、昔から代々源氏の邸宅であったと伝えられて

います。源氏山の名前はそこからきたのかも知れません。

旗竿(はたさお)を建てたと伝えられる跡が今なお残っております。】

「勝の橋」碑。

「勝の橋」といっても、橋らしきものは?。よく見ると道路の脇の石塔の中に、

石の橋標があるので、なんとかここが勝の橋なんだと確認できるのであった。

そもそも、勝の橋は、寿福寺の隣にある英勝寺の開基となった徳川家康の側室「勝の局」が

この橋を架けたことに由来していると。この英勝寺の敷地は、江戸城を築いた太田道灌の

屋敷跡。

寿福寺の山門。

寺号標石「壽福金剛禪寺」。

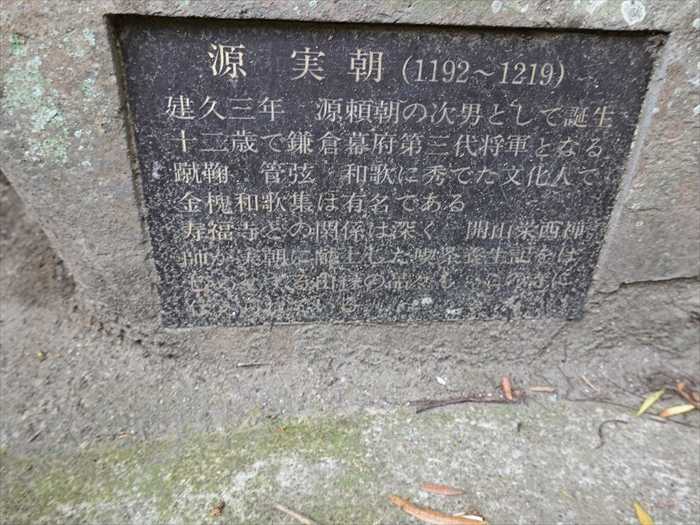

山門前の右手にあった石碑。

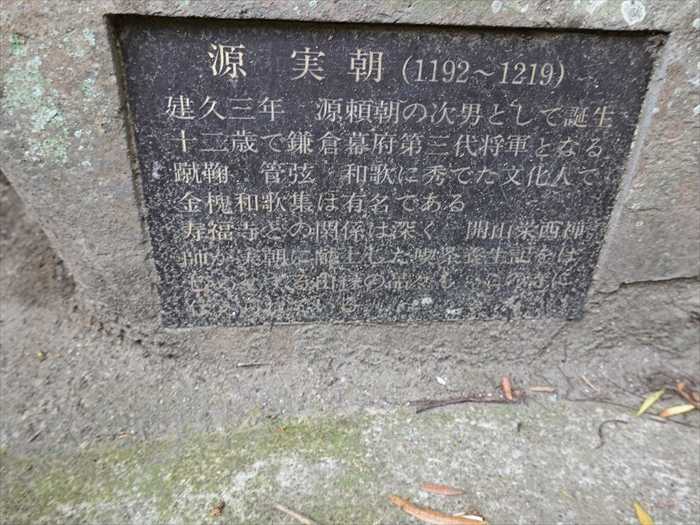

生誕八百年記念の「源 實朝をしのぶ」と刻まれた源 実朝 顕彰碑。

実朝の事蹟を表面下部に銅版を貼り、之に碑文を記し、裏面には寿福寺前住職

であった内田智光師の自筆の漢詩が刻まれていた。

平山郁夫書とも碑面左下に。

「源実朝(1192~1219)

建久三年 源頼朝の次男として誕生 十二歳で鎌倉幕府第三代将軍となる蹴鞠、管弦、和歌

に秀でた文化人で金塊和歌集は有名である。

寿福寺との関係は深く、開山栄西禅師が実朝に献上した喫茶養生記をはじめとする由縁の

品々もこの寺に伝えられている。」

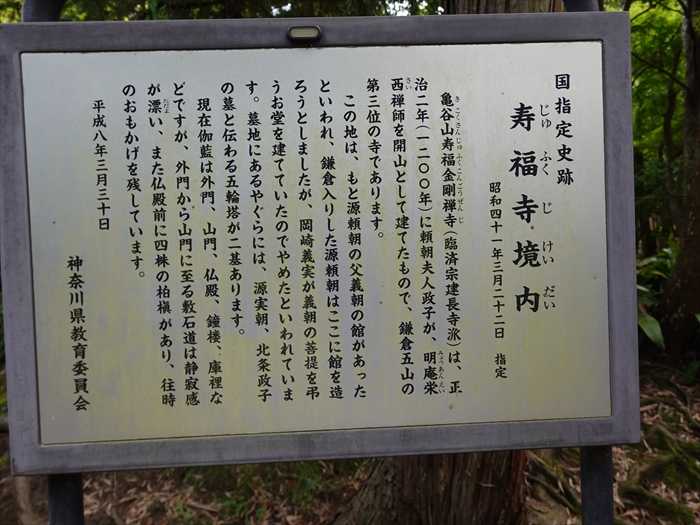

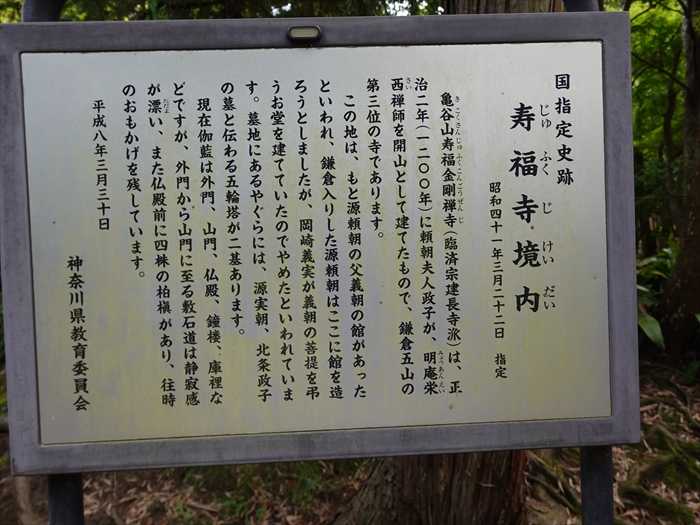

「国指定史跡 寿福寺境内 昭和四十一年三月二十ニ日 指定

亀谷山寿福金剛禅寺(臨済宗建長寺派)は、正治二年(一ニ〇〇年)に頼朝夫人政子が、

明庵栄西禅師を開山として建てたもので、鎌倉五山の第三位の寺であります。

この地は、もと源頼朝の父義朝の館があったといわれ、鎌倉入りした源頼朝はここに館を

造ろうとしましたが、岡崎義実が義朝の菩提を弔うお堂を建てていたのでやめたと

いわれています。墓地にあるやぐらには、源実朝、北条政子の墓と伝わる五輪塔が二基

あります。

現在伽藍は外門、山門、仏殿、鐘楼、庫裡などですが、外門から山門に至る敷石道は

静寂感が漂い、また仏殿前に四株の柏槙があり、往時のおもかげを残しています。」

鎌倉随一の美しいと言われている参道。

「寿福寺

この寺・「 寿福寺 」👈リンク も何回か訪ねているので、ここまでとして引き返した。

左手の道路脇に「英勝寺」の「総門」の如き建物が。

こちらの「総門」前には「英勝寺入口はこの先60m➡」と記入された案内板が。

「英勝寺

「太田道灌邸舊蹟」碑。

「此ノ地ハ武略(軍略)文藻(文才)兼備ヘ忝(かたじけな)クモ 武蔵野ハ萱原(かやはら)ノ

野ト聞キシカドカカル言葉ノ花モアルカナ テフ(と言う)叡感(天皇の感歎)ニサエ預リ

タル道灌太田持資(もちすけ)ガ江戸築城前ノ邸址ナリ 寛永十一年(1634)今ノ英勝寺ト

為ル其ノ創立者水戸藩祖頼房(ともふさ)ノ准母(内親王)英勝院ハ道灌の嫡流太田康資ノ

女(むすめ)ナルヨリ晩年将軍家光ヨリ特ニ此ノ地ヲ授リテ之ニ住スルニ至レルナリ

孤鞍(単騎)雨ヲ衝(つ)イテ茅茨(ぼうし:茅葺家屋)ヲ叩ク少女為ニ遣(や)ル花一枝ノ

詩趣アル逸話ハ道灌ガ壮年猶此ニ在リシ日ニ於テ演ゼラレシ所ノモノナリ」

【この場所は、太田道灌(どうかん)が、江戸城を築く前に住んでいた屋敷の跡です。

道灌は、軍略と文才を兼ね備えた人で、「武蔵野は、萱原(かやはら)の野と聞きしかど、

かかる言葉の花もあるかな」と、天皇にも誉められる程の人でした。。英勝寺は1634年に、

水戸藩を開いた徳川頼房(よりふさ)の乳母(うば)でもあった英勝院によって建てられました。

その英勝院は道灌の子孫である太田康資(やすすけ)の娘で、晩年になり、徳川家光から特に

この地を授りて受けてたものです。

太田道灌が一人で馬に乗り、雨の中を駈け、 萱葺(かやぶき)きの人家の前で雨具を乞うと、

少女が山吹の花一枝を差し出した、という故事は、この場所に住んでいた頃の逸話です。】

そして太田道灌の墓が、寿福寺の裏から源氏山公園への急峻ルートの脇にあり、

以前訪ねたことがあるのだ。

「東光山(とうこうざん) 英勝寺」通用門・入口。

通用門・入口は女性らしさを感じる花のモチーフがあしらわれた白のゲートが。

当寺開基の英勝院尼は太田道灌の子孫で、よって「太田家の桔梗紋」がと。

潜戸を潜って境内へ。庫裡で拝観料300円を払い境内散策へ。

草むらの中の地蔵尊。

アジサイの花。

鎌倉大仏の如き姿の小さな石仏。

「庫裡」を振り返る。

正面に「佛殿」の裏側。

ピンクのアジサイ。

寺の奥になにやら不思議な祠があった。ここは出口。

英勝寺の山門横の崖に掘られた洞窟、三霊社権現。

ここから中に入れたのであった。

少し屈みながら進む。前方に出口の明かりが見えた。

更に進む。

途中、手を合わせて。

そして外に出て振り返る。

20m程度の長さであっただろうか。

再び山門を斜めから見る。

別の場所から。

珍しい形のアジサイ。

「総門」を境内内側から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「今小路通り」まで進み、寿福寺境内の角まで来る。

多くの庚申塔が並んでいた。

左より

1番目:笠塔婆型

塔身の正面を華頭形に輪郭をつけ、中央に「奉請庚申塔」と刻む。

その下に、二行に「寛文八天」(「年」ではありません。1668年)と

「六月吉日」と刻む。

昭和40年に市の有形民俗資料に指定

「日月」を上辺に、中心に「庚申供養」と刻む。

下辺に、一猿「きかざる」を配する。

天保12年の銘あり。

3番目:板状角柱型

「日月」を上辺に、中心に合掌する六手の青面金剛像をと刻む。

下辺に、三猿を配する。

天明六年(1786)の銘あり。

4番目:板碑型

上辺の三角部分に「日月」を彫り、

枠のように彫り込んだ平らな部分に種子「キリーク」(阿弥陀如来を表す)を刻み、

中心に「奉供養庚申」と刻む。

延宝八年(1680)の銘あり。

5番目:尖塔角柱

中心に「庚申塔」と大きく太く刻む。

安政七年(1860)の銘あり。

川上藤沢宿・川下八幡宮の文字が。

「市指定有形民族文化財 庚申塔 (寛文八年銘) 一基」

左の「笠塔婆型庚申塔碑」が、それであるようだ。

「弘法大師相模二十一ヶ所」という霊場巡礼があるようなのですが、最近では

ほぼ廃れてしまったと。しかし寿福寺はその第7番札所のようだ。

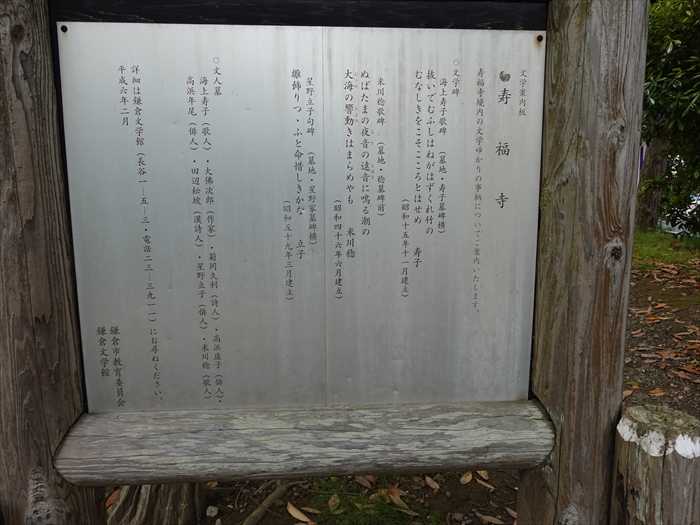

「文学案内板 寿福寺

寿福寺境内の文学ゆかりの事柄についてご案内いたします。

◯文学碑

海上寿子歌碑

(墓地・寿子墓碑横)

抜いでむふしはねがはずくれ竹の

むなしきをこそこころとはせめ 寿子

(昭和十五年十一月建立)

米川稔歌碑

(墓地・稔墓碑前)

ぬばたまの夜音の遠音に嗚る潮の

大海の響動きはまらめやも 米川稔

(昭和四十六年六月建立)

星野立子句碑

(墓地・星野家墓碑横)

雛飾りつゝふと命惜しきかな 立子

(昭和五十九年三月建立)」

「源氏山」碑。

「源氏山ハ初め武庫(むこ)山ト云ヒ 亀ヶ谷(かめがやつ)ノ中央ニアル形勝ノ地ナルヲ以テ

又亀谷山トモ称セリ 源頼義 義家父子 奥州征伐の時 此山ニ旗を立テルヨリ 或ハ

旗立山ト名付ク 山ノ麓寿福寺境内附近ハ 爾来(以後)源氏世々ノ邸宅タリシ地ナリト云フ

源氏山ノ名称ハ之ニ起因せセルカ 旗竿(さお)ヲ建テシト云フ故址(こし:旧跡)ハ

今尚ホアリ」

【源氏山はその前は武庫(むこ)山と言っており、また亀ヶ谷(かめがやつ)の中央にあって、

形が勝れているため亀谷(かめがやつ)山とも言っておりました。

源頼義(ともよし:988-1075)、源義家(よしいえ:1039-1106)の親子が東北地方に征伐

(せいばつ)に行く時、 この山に旗を立てたことにより、旗立山ともいいました。

山の麓(ふもと)の寿福(じゅふく)寺付近は、昔から代々源氏の邸宅であったと伝えられて

います。源氏山の名前はそこからきたのかも知れません。

旗竿(はたさお)を建てたと伝えられる跡が今なお残っております。】

「勝の橋」碑。

「勝の橋」といっても、橋らしきものは?。よく見ると道路の脇の石塔の中に、

石の橋標があるので、なんとかここが勝の橋なんだと確認できるのであった。

そもそも、勝の橋は、寿福寺の隣にある英勝寺の開基となった徳川家康の側室「勝の局」が

この橋を架けたことに由来していると。この英勝寺の敷地は、江戸城を築いた太田道灌の

屋敷跡。

寿福寺の山門。

寺号標石「壽福金剛禪寺」。

山門前の右手にあった石碑。

生誕八百年記念の「源 實朝をしのぶ」と刻まれた源 実朝 顕彰碑。

実朝の事蹟を表面下部に銅版を貼り、之に碑文を記し、裏面には寿福寺前住職

であった内田智光師の自筆の漢詩が刻まれていた。

平山郁夫書とも碑面左下に。

「源実朝(1192~1219)

建久三年 源頼朝の次男として誕生 十二歳で鎌倉幕府第三代将軍となる蹴鞠、管弦、和歌

に秀でた文化人で金塊和歌集は有名である。

寿福寺との関係は深く、開山栄西禅師が実朝に献上した喫茶養生記をはじめとする由縁の

品々もこの寺に伝えられている。」

「国指定史跡 寿福寺境内 昭和四十一年三月二十ニ日 指定

亀谷山寿福金剛禅寺(臨済宗建長寺派)は、正治二年(一ニ〇〇年)に頼朝夫人政子が、

明庵栄西禅師を開山として建てたもので、鎌倉五山の第三位の寺であります。

この地は、もと源頼朝の父義朝の館があったといわれ、鎌倉入りした源頼朝はここに館を

造ろうとしましたが、岡崎義実が義朝の菩提を弔うお堂を建てていたのでやめたと

いわれています。墓地にあるやぐらには、源実朝、北条政子の墓と伝わる五輪塔が二基

あります。

現在伽藍は外門、山門、仏殿、鐘楼、庫裡などですが、外門から山門に至る敷石道は

静寂感が漂い、また仏殿前に四株の柏槙があり、往時のおもかげを残しています。」

鎌倉随一の美しいと言われている参道。

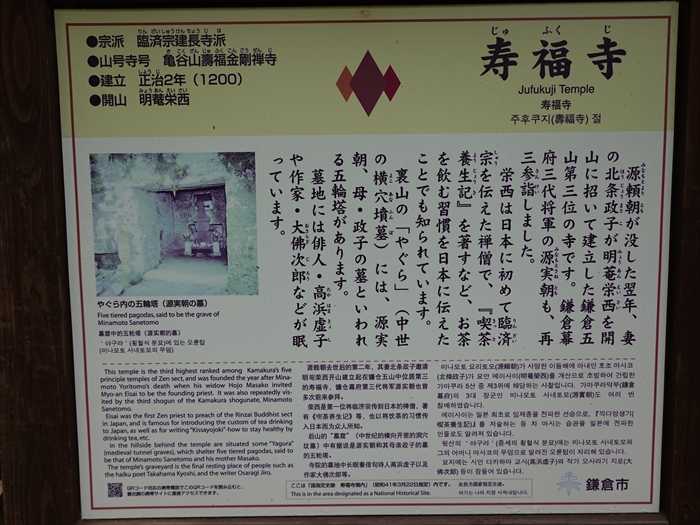

「寿福寺

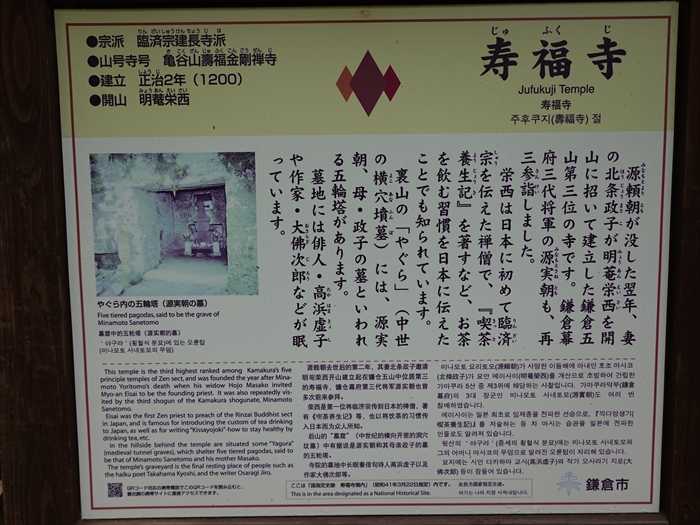

源頼朝が没した翌年、妻の北条政子が明菴栄西を開山に招いて建立した鎌倉五山第三位の

寺です。

寺です。

鎌倉幕府三代将軍の源実朝も、再三参詣しました。

栄西は日本に初めて臨済宗を伝えた禅僧で、『喫茶養生記』を著すなど、お茶を飲む習慣を

日本に伝えたことでも知られています。

日本に伝えたことでも知られています。

裏山の「やぐら」(中世の横穴墳墓)には、源実朝、母・政子の墓といわれる五輪塔が

あります。

あります。

墓地には俳人・高浜虚子や作家・大佛次郎などが眠っています。

● 宗 派 臨済宗建長寺派

● 山号寺号 亀谷山壽福金剛禅寺

● 建 立 正治2年(1200)

● 開 山 明菴栄西」

この寺・「 寿福寺 」👈リンク も何回か訪ねているので、ここまでとして引き返した。

左手の道路脇に「英勝寺」の「総門」の如き建物が。

こちらの「総門」前には「英勝寺入口はこの先60m➡」と記入された案内板が。

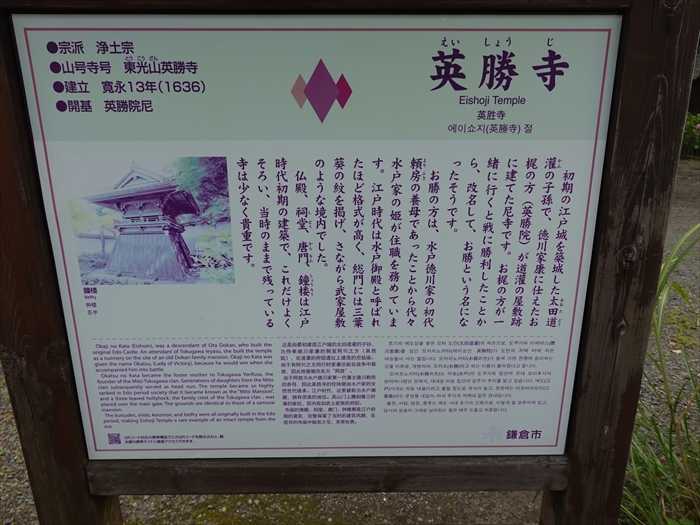

「英勝寺

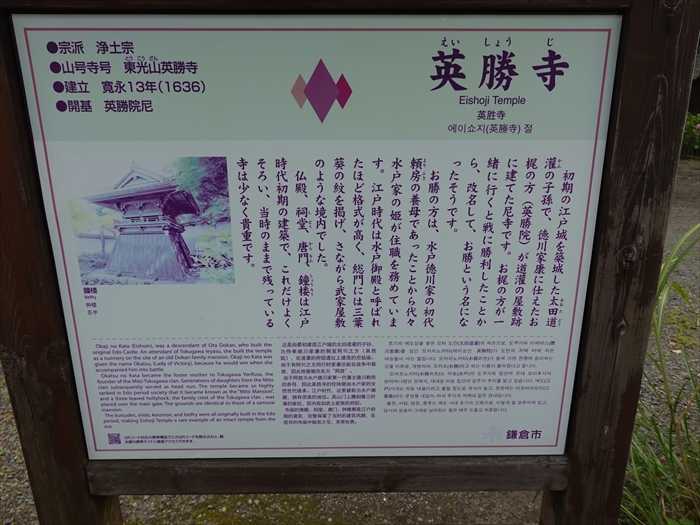

初期の江戸城を築城した太田道灌の子孫で、徳川家康に仕えたお梶の方(英勝院)が

道灌の屋敷跡に建てた尼寺です。お梶の方が行くと戦に勝利したことから、改名して、

お勝という名になったそうです。

お勝の方は、水戸将軍家の初代頼房の養母であったことから代々水戸家の姫が住職を

務めています。江戸時代は水戸御殿と呼ばれたほど格式が高く、総門には三葉葵の紋を掲げ、

さながら武家屋敷のような境内でした。

仏殿、祠堂、唐門、鐘楼は江戸時代初期の建築で、これだけよくそろい、当時のままで

残っている寺は少なく貴重です。

●宗派 浄土宗

道灌の屋敷跡に建てた尼寺です。お梶の方が行くと戦に勝利したことから、改名して、

お勝という名になったそうです。

お勝の方は、水戸将軍家の初代頼房の養母であったことから代々水戸家の姫が住職を

務めています。江戸時代は水戸御殿と呼ばれたほど格式が高く、総門には三葉葵の紋を掲げ、

さながら武家屋敷のような境内でした。

仏殿、祠堂、唐門、鐘楼は江戸時代初期の建築で、これだけよくそろい、当時のままで

残っている寺は少なく貴重です。

●宗派 浄土宗

●山号寺号 東光山英勝寺

●建立 寛永13年( 1636 )

●開基 英勝院尼」

「太田道灌邸舊蹟」碑。

「此ノ地ハ武略(軍略)文藻(文才)兼備ヘ忝(かたじけな)クモ 武蔵野ハ萱原(かやはら)ノ

野ト聞キシカドカカル言葉ノ花モアルカナ テフ(と言う)叡感(天皇の感歎)ニサエ預リ

タル道灌太田持資(もちすけ)ガ江戸築城前ノ邸址ナリ 寛永十一年(1634)今ノ英勝寺ト

為ル其ノ創立者水戸藩祖頼房(ともふさ)ノ准母(内親王)英勝院ハ道灌の嫡流太田康資ノ

女(むすめ)ナルヨリ晩年将軍家光ヨリ特ニ此ノ地ヲ授リテ之ニ住スルニ至レルナリ

孤鞍(単騎)雨ヲ衝(つ)イテ茅茨(ぼうし:茅葺家屋)ヲ叩ク少女為ニ遣(や)ル花一枝ノ

詩趣アル逸話ハ道灌ガ壮年猶此ニ在リシ日ニ於テ演ゼラレシ所ノモノナリ」

【この場所は、太田道灌(どうかん)が、江戸城を築く前に住んでいた屋敷の跡です。

道灌は、軍略と文才を兼ね備えた人で、「武蔵野は、萱原(かやはら)の野と聞きしかど、

かかる言葉の花もあるかな」と、天皇にも誉められる程の人でした。。英勝寺は1634年に、

水戸藩を開いた徳川頼房(よりふさ)の乳母(うば)でもあった英勝院によって建てられました。

その英勝院は道灌の子孫である太田康資(やすすけ)の娘で、晩年になり、徳川家光から特に

この地を授りて受けてたものです。

太田道灌が一人で馬に乗り、雨の中を駈け、 萱葺(かやぶき)きの人家の前で雨具を乞うと、

少女が山吹の花一枝を差し出した、という故事は、この場所に住んでいた頃の逸話です。】

そして太田道灌の墓が、寿福寺の裏から源氏山公園への急峻ルートの脇にあり、

以前訪ねたことがあるのだ。

「東光山(とうこうざん) 英勝寺」通用門・入口。

通用門・入口は女性らしさを感じる花のモチーフがあしらわれた白のゲートが。

当寺開基の英勝院尼は太田道灌の子孫で、よって「太田家の桔梗紋」がと。

潜戸を潜って境内へ。庫裡で拝観料300円を払い境内散策へ。

草むらの中の地蔵尊。

アジサイの花。

鎌倉大仏の如き姿の小さな石仏。

「庫裡」を振り返る。

正面に「佛殿」の裏側。

ピンクのアジサイ。

寺の奥になにやら不思議な祠があった。ここは出口。

英勝寺の山門横の崖に掘られた洞窟、三霊社権現。

ここから中に入れたのであった。

少し屈みながら進む。前方に出口の明かりが見えた。

更に進む。

途中、手を合わせて。

そして外に出て振り返る。

20m程度の長さであっただろうか。

再び山門を斜めから見る。

別の場所から。

珍しい形のアジサイ。

「総門」を境内内側から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.