PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

窟横の石段を登ると断崖の前に「太子堂」と「聖観菩薩像」が安置されていた。

「聖観菩薩像」が祠の中に。

「聖観菩薩像」。

お顔をズームで。

「仏殿」等の屋根が聳え立っていた。

「唐門・祠堂」案内板。

「祠堂」の「さや堂」。

英勝院を祀る「祠堂」は、英勝院の一周忌までの寛永二十年に、徳川頼房によって建立されたと

見られ、現在さや堂に覆われていますが、金色の柱や軒の下の色彩の豊かさは日光東照宮

などを思わせる見事なもの。

祠堂 」👈リンク を。

柱は金色、壁は黒漆、垂木は朱漆といったようにミニ東照宮を思わせる華麗な建物。

天井の案内写真。

「唐門」

「唐門」は祠堂と共に建てられたと見られ、小さいながら細工は精巧で、欄間のぼたんの

彫り物などは、高度な技術を示している。

ボタンの彫刻が施され、江戸時代の高度な技術をみることができる。

「山門」

讃岐高松藩主・松平頼重(徳川光圀の兄)によって建立されたものです。

国の重要文化財に指定されている。

山門の上層には、中央に阿弥陀如来、向かって右に観世音菩薩、左に勢至菩薩。

さらに両脇には十六羅漢が祀られています。現在、十六羅漢は11体で、保存状態の良い

1923年の関東大震災で倒壊した山門は市内の他所に移されていたが、

2011(平成23)年に境内の元の場所に再建されたと。

蟇股の彫り物。

眼象窓と呼ばれる比較的珍しい形の窓をズームして。

正面から「佛殿」を見る。

お勝の方(英勝院尼、太田道灌から四代目の孫康資の娘)が開基となり、玉峯清因を開山として、

寛永13年(1636)当地に創建しました。お勝の方は、徳川家康に仕え、水戸家初代徳川頼房の

養母をつとめていたことから、祖先太田道灌の地である当地を三代将軍徳川家光より拝領したと

いい、また、開山玉峯清因は水戸頼房の息女であったといい、英勝院死後には水戸光圀により

祠堂が建立、代々の住職は水戸家の姫君が勤めたという水戸徳川家所縁の尼寺です。

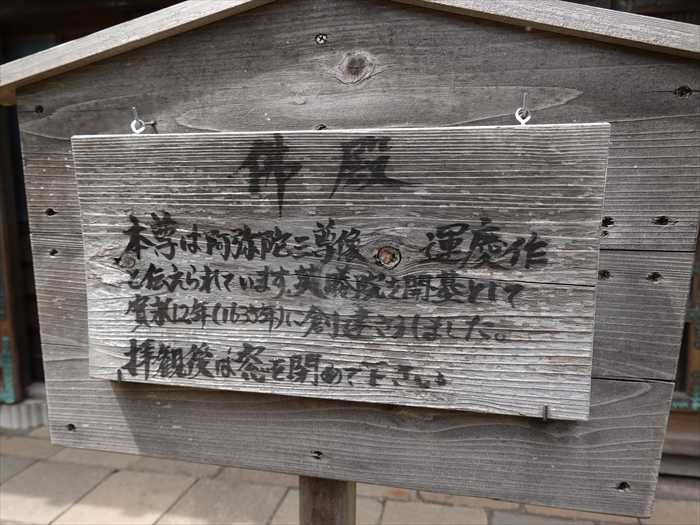

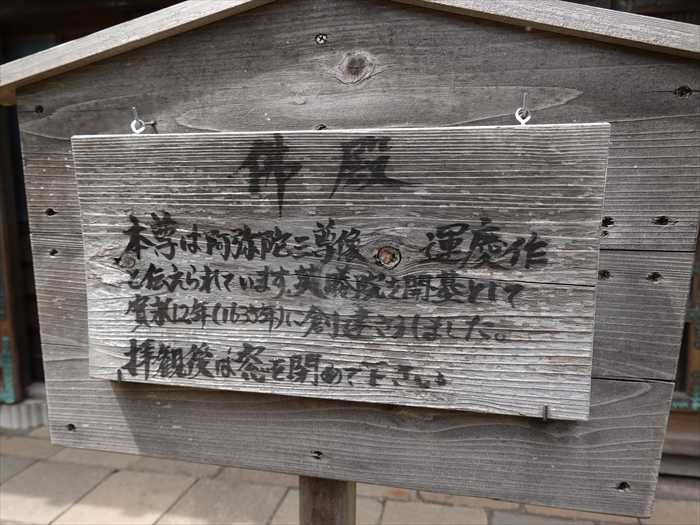

「佛殿

本尊は阿弥陀三尊像、運慶作と伝えられています。英勝院を開基として寛永12年(1635年)に

創建されました。配管後は窓を閉めて下さい。」

近づいて。

扁額には「寶珠殿(宝珠殿)」と、寛永20年(1643)4月11日の裏書きがあると。

「仏殿」の内陣を横から。

正面の小窓を開けると本尊の阿弥陀三尊を拝することが出来たのであった。

仏殿内部には徳川家光寄進の阿弥陀如来と、向かって右の観音菩薩と左の勢至菩薩を

本尊として祀っているとのこと。

仏殿内に運慶作の「阿弥陀如来像」。

仏殿から奥に進むと竹林が。

一面緑に覆われていて別世界に訪れたよう。

報国寺の竹林を思い出したのであった。

若竹が大きく成長して。

竹林の横にあった「書院」。

正面から。

竹林の奥は断崖が。

岩が掘られて窪み内部には観音様が。

地観音様。

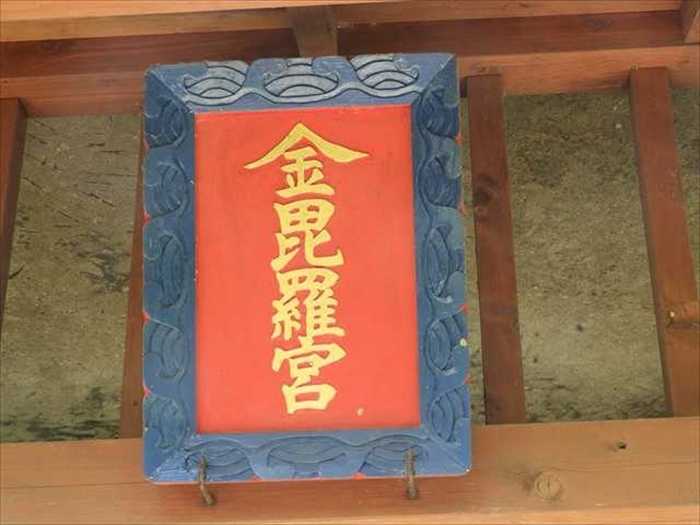

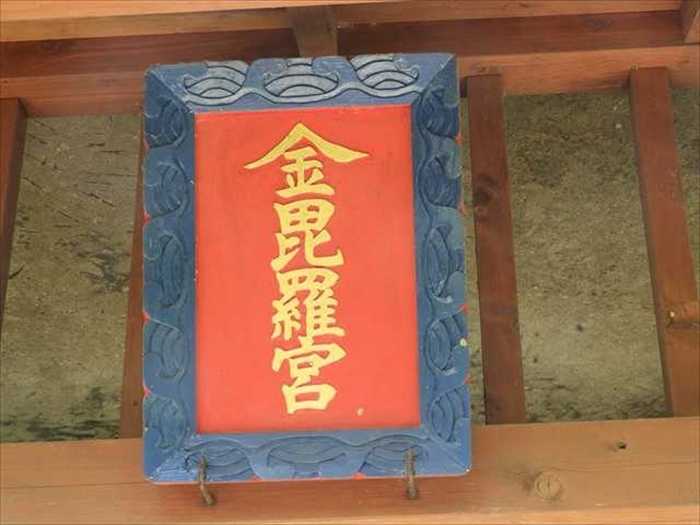

そして裏山の岩壁に「やぐら」の如き場所に鎮座する「金比羅宮」。

扁額「金毘羅宮」。

「内陣」。

「金刀比羅宮 奉一社一同懇祈商賣繁昌守護攸」と書かれた御札。

そして別の「やぐら」の中に祈りの石仏が。

場所を移動してズームで。

「半夏生」が。

名前の由来は、72候の半夏生の頃に花が咲くからとする説と、葉の一部を残して白く変化する

様子から「半化粧」と呼ばれたのが「半夏生」になったとする説などがあるのだと。

また、古くはカタシログサ(片白草)とも呼ばれていたと。

「英勝寺」の境内に入ったのは、数十年ぶりであったが、久しぶりに荘厳な山門、仏殿

祠堂等をゆっくり観ることが出来たのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

窟横の石段を登ると断崖の前に「太子堂」と「聖観菩薩像」が安置されていた。

「聖観菩薩像」が祠の中に。

「聖観菩薩像」。

お顔をズームで。

「仏殿」等の屋根が聳え立っていた。

「唐門・祠堂」案内板。

「祠堂」の「さや堂」。

英勝院を祀る「祠堂」は、英勝院の一周忌までの寛永二十年に、徳川頼房によって建立されたと

見られ、現在さや堂に覆われていますが、金色の柱や軒の下の色彩の豊かさは日光東照宮

などを思わせる見事なもの。

祠堂 」👈リンク を。

柱は金色、壁は黒漆、垂木は朱漆といったようにミニ東照宮を思わせる華麗な建物。

天井の案内写真。

「唐門」

「唐門」は祠堂と共に建てられたと見られ、小さいながら細工は精巧で、欄間のぼたんの

彫り物などは、高度な技術を示している。

ボタンの彫刻が施され、江戸時代の高度な技術をみることができる。

唐門の奥には華麗な色彩装飾の祠堂がある(鞘堂の中)。

「山門」

讃岐高松藩主・松平頼重(徳川光圀の兄)によって建立されたものです。

国の重要文化財に指定されている。

大きすぎて、近くによると写真に入り切れない。

見上げて。

「山門(重要文化財・国指定)

見上げて。

「山門(重要文化財・国指定)

讃岐高松藩・初代藩主、松平頼重(水戸黄門で知られる徳川光圀の兄であり、水戸徳川家

初代藩主・徳川頼房の長子)が寛永ニ十年(1643年)に建立。

初代藩主・徳川頼房の長子)が寛永ニ十年(1643年)に建立。

扁額「英勝寺」は後水尾上皇(第一〇八代天皇)宸筆によるものです。

禅宗様と和様を組合せたニ階ニ重門で、屋根は反りなく直線的で、初層軒下の蟇股には

龍をはじめ八種からなる彫り物が施されています。

龍をはじめ八種からなる彫り物が施されています。

上層には高欄を巡らし、眼象窓と呼ばれる比較的珍しい形の窓が設けられています。

上層内には阿弥陀如来を中尊とし、左脇侍・観音菩薩と、右脇侍・勢至菩薩を配しており、

その周りに十六羅漢像(※1 )が安置されています。

その周りに十六羅漢像(※1 )が安置されています。

※1・現在、羅漢像は十一体で、一体は失われ、保存状態の良い四体及び、扁額は鎌倉国宝館に

寄託されています。」

寄託されています。」

山門の上層には、中央に阿弥陀如来、向かって右に観世音菩薩、左に勢至菩薩。

さらに両脇には十六羅漢が祀られています。現在、十六羅漢は11体で、保存状態の良い

1923年の関東大震災で倒壊した山門は市内の他所に移されていたが、

2011(平成23)年に境内の元の場所に再建されたと。

蟇股の彫り物。

眼象窓と呼ばれる比較的珍しい形の窓をズームして。

正面から「佛殿」を見る。

お勝の方(英勝院尼、太田道灌から四代目の孫康資の娘)が開基となり、玉峯清因を開山として、

寛永13年(1636)当地に創建しました。お勝の方は、徳川家康に仕え、水戸家初代徳川頼房の

養母をつとめていたことから、祖先太田道灌の地である当地を三代将軍徳川家光より拝領したと

いい、また、開山玉峯清因は水戸頼房の息女であったといい、英勝院死後には水戸光圀により

祠堂が建立、代々の住職は水戸家の姫君が勤めたという水戸徳川家所縁の尼寺です。

「佛殿

本尊は阿弥陀三尊像、運慶作と伝えられています。英勝院を開基として寛永12年(1635年)に

創建されました。配管後は窓を閉めて下さい。」

近づいて。

扁額には「寶珠殿(宝珠殿)」と、寛永20年(1643)4月11日の裏書きがあると。

「仏殿」の内陣を横から。

正面の小窓を開けると本尊の阿弥陀三尊を拝することが出来たのであった。

仏殿内部には徳川家光寄進の阿弥陀如来と、向かって右の観音菩薩と左の勢至菩薩を

本尊として祀っているとのこと。

仏殿内に運慶作の「阿弥陀如来像」。

仏殿から奥に進むと竹林が。

一面緑に覆われていて別世界に訪れたよう。

報国寺の竹林を思い出したのであった。

若竹が大きく成長して。

竹林の横にあった「書院」。

正面から。

竹林の奥は断崖が。

岩が掘られて窪み内部には観音様が。

地観音様。

そして裏山の岩壁に「やぐら」の如き場所に鎮座する「金比羅宮」。

扁額「金毘羅宮」。

「内陣」。

「金刀比羅宮 奉一社一同懇祈商賣繁昌守護攸」と書かれた御札。

そして別の「やぐら」の中に祈りの石仏が。

場所を移動してズームで。

「半夏生」が。

名前の由来は、72候の半夏生の頃に花が咲くからとする説と、葉の一部を残して白く変化する

様子から「半化粧」と呼ばれたのが「半夏生」になったとする説などがあるのだと。

また、古くはカタシログサ(片白草)とも呼ばれていたと。

「英勝寺」の境内に入ったのは、数十年ぶりであったが、久しぶりに荘厳な山門、仏殿

祠堂等をゆっくり観ることが出来たのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.