PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

皇帝ダリア、マルバ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【目覚めたのははな… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【目覚めたのははな…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

東浦賀にあった「東叶神社」の散策を続ける。

石段を上り終えると狛犬(右)が迎えてくれた。

狛犬(左)。

「東叶神社」の「拝殿」。

近づいて。

「本坪鈴」が2本。正月の初詣時は2本の長い列が出来るのであろう。

扁額「叶神社」。

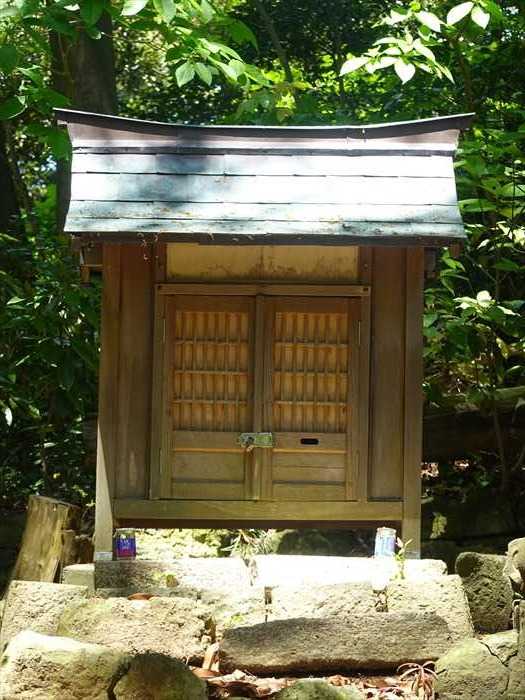

「拝殿」の右側にあった「社」の名は?

近づいたが何もなく。

叶神社の学業成就祈願の「絵馬」。

菅原道真公か?

「諸願成就」は「叶」と。

「開運招福」は「昇り龍」。

「拝殿」前から浦賀湾を振り返る。

対岸には「西叶神社」があるのだ。

「拝殿」の左側から 標高約50mの裏山・明神山 の石段を登って行った。

右側にあったのが「 神輿庫 」。

大きな神輿が納められていた。

恵仁志坂(えにしざか) 」道標。

古来より東叶神社には、二つの坂があり縁結びにご利益があるとされている と。

叶神社の拝殿から奥の院に登る階段で、夫々名前がついていた。

恵仁志坂(えにしざか):拝殿脇から中段までの坂

産霊坂 (むすびざか):中段より頂上に向かう坂

恵仁志坂(えにしざか)の石段 を上る。

朱の社は「 湊稲荷社

内陣を見る。

「社叢林

この林は長い間保護されてきた・・・・・・・・このあたりはタブノキやシロダモなどの多い

イノデータブ群集と呼ばれる常緑広葉樹の林となっており、県指定の天然記念物です。」

「風致保安林 設置 昭和五十三年度 神奈川県知事」と。

石段の途中、左側にあったのが「 芭蕉句碑 」。

「拝殿前から恵仁志坂を登ると、すぐ左手の樹蔭に浦賀港を見下ろすように自然石の碑が

立っている。 碑面の上部には篆額「正風宗師之碑」が刻まれ、建立者福井貞斎の筆で、

「 丹(に)よ起(き)丹よ起と帆はし良(ら)寒き入江哉(かな) 」の句が彫られている。

この句「にょきにょきと帆柱寒き入江かな」は元禄9年(1696)版の『反古集』(遊林編)に

芭蕉の吟として載せられているものである。若き日の芭蕉(松尾桃青)が、郷里伊賀上野の

天満宮に『貝おほひ』(句集)を奉納して江戸に下ったのは、寛文12年(1672)のこと。

そして江戸深川にある門弟杉山杉風の生簀の番小屋に居を移したのは延宝8年(1680)、

その翌年ある門弟から芭蕉一株を贈られてから、その居を「芭蕉庵」と呼び、門人たちは芭蕉翁と

尊んで呼ぶようになった。その芭蕉が『野ざらし紀行』(『甲子吟行』)で知られる故郷への旅に

出たのは貞享元年(1684)、それ以後は「片雲の風にさそはれて漂白の思ひやまず・・・」と

自ら記している通り、『鹿島紀行』・『芳野紀行』・『更科紀行』の旅から『奥の細道』の旅へと、

じっとしていられなかった詩人の心情が汲みとられるような流浪の生活が続けられている。

これらの点から総合すると、芭蕉が浦賀に来て例の句を吟じたのは、彼が江戸に下った寛文12年

(1672)から、故郷への旅に出た貞享元年(1684)までの間ではなかろうか。

この碑が東岸の叶神社の境内に建てられたのは、天保14年(1843)冬のことで、浮世絵版画家

初代安藤広重が浦賀を訪れて風景版画「日本湊尽」シリーズの「相州浦賀」の雪景色を、やはり

東の叶神社の境内から描いたのと、ほぼ同じ頃と思われる。この碑の建立を記念して

「四時富士句合」がおこなはれ、富士に寄せた句が最後に寄せられている。

祖翁の碑をいとなみて

不二晴れよ 翁まつりの茶振舞 企 貞斎

涼しやや 水にすはらぬふじの影 校合 梅薫

《注》梅薫とは、建立者・俳人福井貞斎の娘である。

碑の篆額に刻まれた「正風」とは、安永・天明の頃(1772~1789)の俳壇で呼ばれた語で、

芭蕉一門の俳風、即ち「蕉風」のことである。また「宗師」とは、第一位の師匠のことだから

「正風宗師」とは当然芭蕉を指したものと思われる。「富士句合」の最後に「祖翁」とあるのも、

やはり芭蕉のことであろう。

ただし、一説によれば「にょきにょき」の句は、北村湖春(北村季吟(寛永元年(1624)~

宝永2年(1705))の子)の作ともいわれるが、その辺の考証は定かでない。北村季吟は

江戸前期の古典学者で、和歌・俳句を良くし、若い頃の芭蕉は季吟の門に俳諧を学んだことがある。

なお、この「にょきにょき」の碑の建立者であり、かつ俳人でもあった福井貞斎(寛政3年

(1791)~明治3年(1870))は竹弄舎と号し、仙台の産であるという。

その墓は東浦賀専福寺にある。」とネットから。

さらに急な石段を上って行った。

人の姿はほとんどなかった。

石段を上ると、さらに石段の姿が。

ここから先が 「産霊坂(むすびざか) 」。

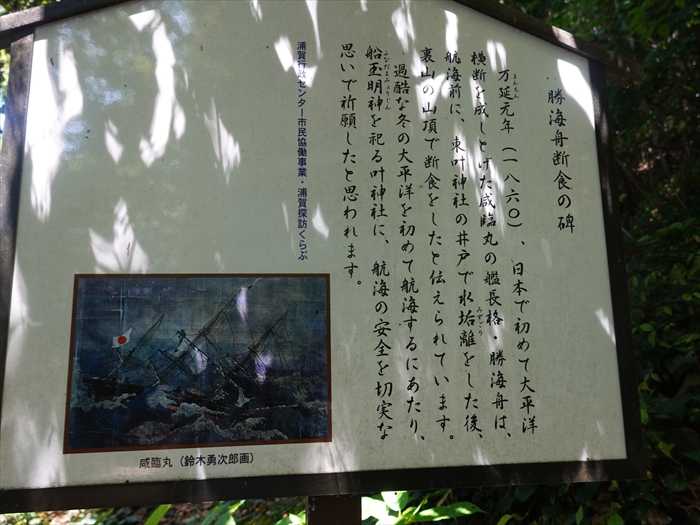

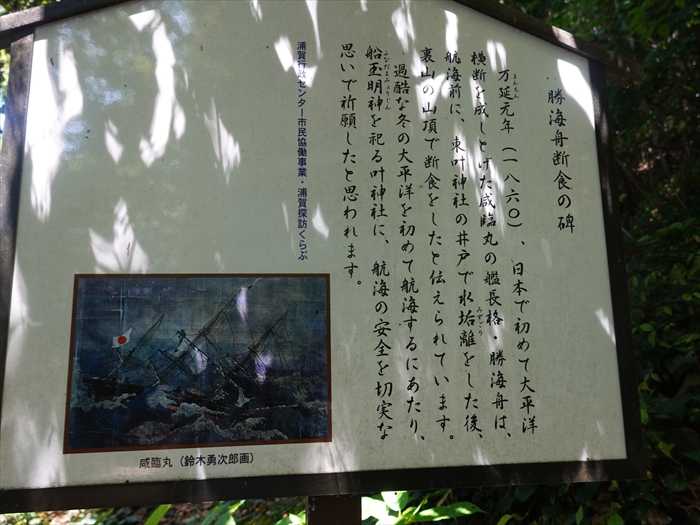

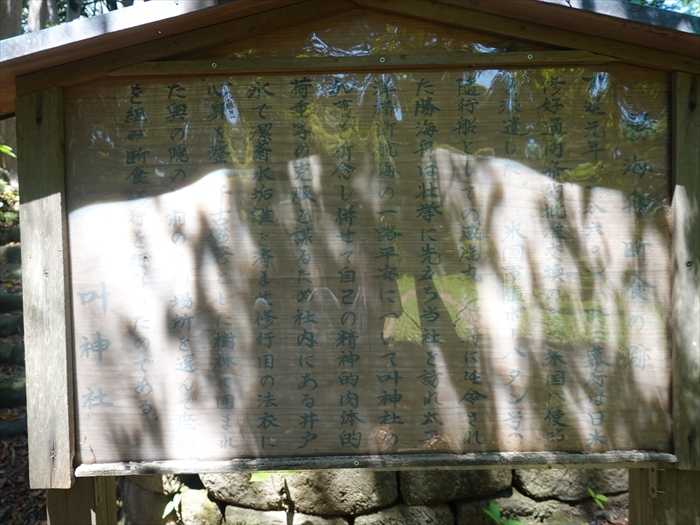

「 勝海舟断食の碑

万延元年(一八六〇)、日本で初めて太平洋横断 を成しとげた咸臨丸の艦長格・勝海舟は、

航海前に、東叶神社の井戸で水垢離をした後、 裏山の山頂で断食をしたと伝えられています。

過酷な冬の太平洋を初めて航海するにあたり、船玉明神を祀る叶神社に、航海の安全を切実な

思いで祈願したと思われます。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ 」

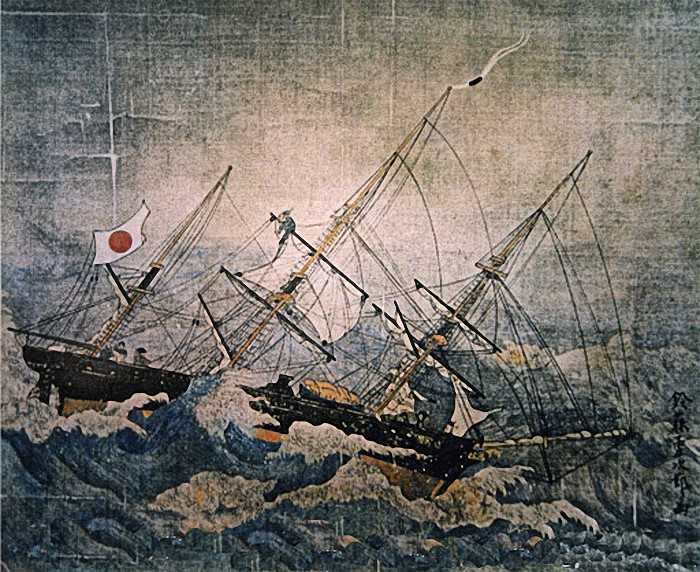

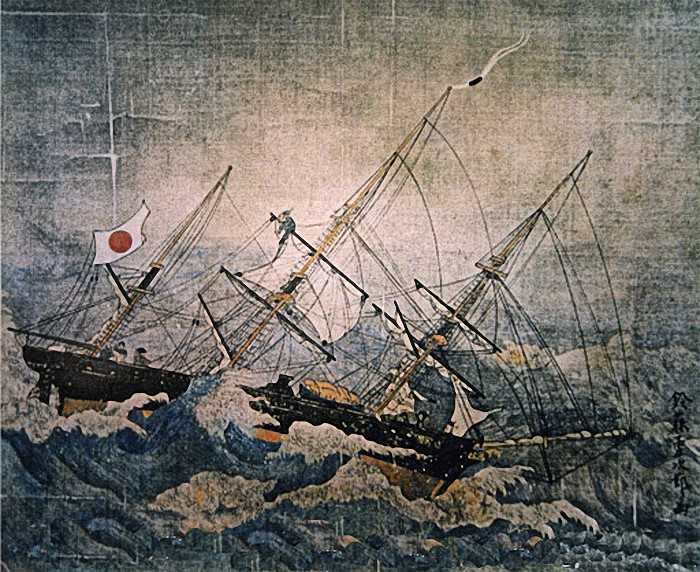

「咸臨丸(鈴木勇次郎画)」。

修築記念碑

此の坂を産霊坂と言ふ 七百有餘年前の築造にして遠き昔を偲ばしむるものありしが豪雨のため

崩壊して遂に参拝の道を失ふに至れり

依りて氏子相議り浦賀船渠株式會社を始め敬神諸家の賛同を得て大正拾年七月三日修築の工を起し

同年拾月二日工全く成れり」

頂上に向かう坂道・産霊坂(むすびざか) の石段を休み休み上って行った。

苔むした石垣も美しかった。

石段下の右手にあったのが「 産霊坂(むすびざか) 」道標。

そして漸く 標高約50mの裏山・明神山の山頂 に到着。

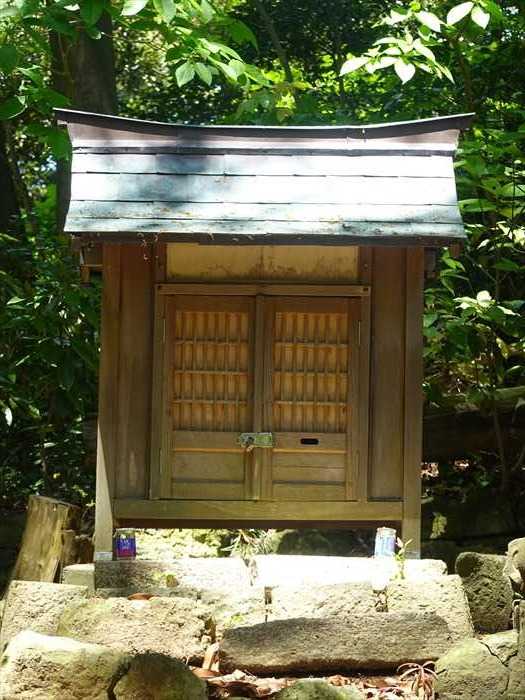

まずは「 神明社 」。

小さな社殿に近づいて。

祭神は天照大御神。

そして緑に塗られた石碑は

「 勝海舟断食之跡

昭和五十三年五月吉日 横須賀市長 横山和夫 」と。

「 勝海舟断食之跡

万延元年(1860)、時の幕府は日米修好通商条約批准交換のため米国軍艦ポーハタン号

随行船としての咸臨丸の 船将に任命された勝海舟は壮挙に先立ち当社を訪れ太平洋横断公開の

一路平安について叶神社の加護を記念し併せて事故の精神的肉体的荷重等の克服を謀るため

社内にある井戸水で 潔斎水垢離を済ませ修行用の法衣に心身を整へ千古鬱蒼とした樹林に

囲まれた輿の院の社前のこの場所を選んで座禅を組み断食修行を行ったのである。

叶神社」

そしてこちらが「 東照宮 」。

「東照宮」に近づいて。

「奉獻御寶前」と刻まれた石碑。「神や仏の御前に奉納する」の意と。

そして「 本殿(奥の院) 」

近づいて

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

石段を上り終えると狛犬(右)が迎えてくれた。

狛犬(左)。

「東叶神社」の「拝殿」。

近づいて。

「本坪鈴」が2本。正月の初詣時は2本の長い列が出来るのであろう。

扁額「叶神社」。

「拝殿」の右側にあった「社」の名は?

近づいたが何もなく。

叶神社の学業成就祈願の「絵馬」。

菅原道真公か?

「諸願成就」は「叶」と。

「開運招福」は「昇り龍」。

「拝殿」前から浦賀湾を振り返る。

対岸には「西叶神社」があるのだ。

「拝殿」の左側から 標高約50mの裏山・明神山 の石段を登って行った。

右側にあったのが「 神輿庫 」。

大きな神輿が納められていた。

恵仁志坂(えにしざか) 」道標。

古来より東叶神社には、二つの坂があり縁結びにご利益があるとされている と。

叶神社の拝殿から奥の院に登る階段で、夫々名前がついていた。

恵仁志坂(えにしざか):拝殿脇から中段までの坂

産霊坂 (むすびざか):中段より頂上に向かう坂

恵仁志坂(えにしざか)の石段 を上る。

朱の社は「 湊稲荷社

内陣を見る。

「社叢林

この林は長い間保護されてきた・・・・・・・・このあたりはタブノキやシロダモなどの多い

イノデータブ群集と呼ばれる常緑広葉樹の林となっており、県指定の天然記念物です。」

「風致保安林 設置 昭和五十三年度 神奈川県知事」と。

石段の途中、左側にあったのが「 芭蕉句碑 」。

「拝殿前から恵仁志坂を登ると、すぐ左手の樹蔭に浦賀港を見下ろすように自然石の碑が

立っている。 碑面の上部には篆額「正風宗師之碑」が刻まれ、建立者福井貞斎の筆で、

「 丹(に)よ起(き)丹よ起と帆はし良(ら)寒き入江哉(かな) 」の句が彫られている。

この句「にょきにょきと帆柱寒き入江かな」は元禄9年(1696)版の『反古集』(遊林編)に

芭蕉の吟として載せられているものである。若き日の芭蕉(松尾桃青)が、郷里伊賀上野の

天満宮に『貝おほひ』(句集)を奉納して江戸に下ったのは、寛文12年(1672)のこと。

そして江戸深川にある門弟杉山杉風の生簀の番小屋に居を移したのは延宝8年(1680)、

その翌年ある門弟から芭蕉一株を贈られてから、その居を「芭蕉庵」と呼び、門人たちは芭蕉翁と

尊んで呼ぶようになった。その芭蕉が『野ざらし紀行』(『甲子吟行』)で知られる故郷への旅に

出たのは貞享元年(1684)、それ以後は「片雲の風にさそはれて漂白の思ひやまず・・・」と

自ら記している通り、『鹿島紀行』・『芳野紀行』・『更科紀行』の旅から『奥の細道』の旅へと、

じっとしていられなかった詩人の心情が汲みとられるような流浪の生活が続けられている。

これらの点から総合すると、芭蕉が浦賀に来て例の句を吟じたのは、彼が江戸に下った寛文12年

(1672)から、故郷への旅に出た貞享元年(1684)までの間ではなかろうか。

この碑が東岸の叶神社の境内に建てられたのは、天保14年(1843)冬のことで、浮世絵版画家

初代安藤広重が浦賀を訪れて風景版画「日本湊尽」シリーズの「相州浦賀」の雪景色を、やはり

東の叶神社の境内から描いたのと、ほぼ同じ頃と思われる。この碑の建立を記念して

「四時富士句合」がおこなはれ、富士に寄せた句が最後に寄せられている。

祖翁の碑をいとなみて

不二晴れよ 翁まつりの茶振舞 企 貞斎

涼しやや 水にすはらぬふじの影 校合 梅薫

《注》梅薫とは、建立者・俳人福井貞斎の娘である。

碑の篆額に刻まれた「正風」とは、安永・天明の頃(1772~1789)の俳壇で呼ばれた語で、

芭蕉一門の俳風、即ち「蕉風」のことである。また「宗師」とは、第一位の師匠のことだから

「正風宗師」とは当然芭蕉を指したものと思われる。「富士句合」の最後に「祖翁」とあるのも、

やはり芭蕉のことであろう。

ただし、一説によれば「にょきにょき」の句は、北村湖春(北村季吟(寛永元年(1624)~

宝永2年(1705))の子)の作ともいわれるが、その辺の考証は定かでない。北村季吟は

江戸前期の古典学者で、和歌・俳句を良くし、若い頃の芭蕉は季吟の門に俳諧を学んだことがある。

なお、この「にょきにょき」の碑の建立者であり、かつ俳人でもあった福井貞斎(寛政3年

(1791)~明治3年(1870))は竹弄舎と号し、仙台の産であるという。

その墓は東浦賀専福寺にある。」とネットから。

さらに急な石段を上って行った。

人の姿はほとんどなかった。

石段を上ると、さらに石段の姿が。

ここから先が 「産霊坂(むすびざか) 」。

「 勝海舟断食の碑

万延元年(一八六〇)、日本で初めて太平洋横断 を成しとげた咸臨丸の艦長格・勝海舟は、

航海前に、東叶神社の井戸で水垢離をした後、 裏山の山頂で断食をしたと伝えられています。

過酷な冬の太平洋を初めて航海するにあたり、船玉明神を祀る叶神社に、航海の安全を切実な

思いで祈願したと思われます。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ 」

「咸臨丸(鈴木勇次郎画)」。

修築記念碑

此の坂を産霊坂と言ふ 七百有餘年前の築造にして遠き昔を偲ばしむるものありしが豪雨のため

崩壊して遂に参拝の道を失ふに至れり

依りて氏子相議り浦賀船渠株式會社を始め敬神諸家の賛同を得て大正拾年七月三日修築の工を起し

同年拾月二日工全く成れり」

頂上に向かう坂道・産霊坂(むすびざか) の石段を休み休み上って行った。

苔むした石垣も美しかった。

石段下の右手にあったのが「 産霊坂(むすびざか) 」道標。

そして漸く 標高約50mの裏山・明神山の山頂 に到着。

まずは「 神明社 」。

小さな社殿に近づいて。

祭神は天照大御神。

そして緑に塗られた石碑は

「 勝海舟断食之跡

昭和五十三年五月吉日 横須賀市長 横山和夫 」と。

「 勝海舟断食之跡

万延元年(1860)、時の幕府は日米修好通商条約批准交換のため米国軍艦ポーハタン号

随行船としての咸臨丸の 船将に任命された勝海舟は壮挙に先立ち当社を訪れ太平洋横断公開の

一路平安について叶神社の加護を記念し併せて事故の精神的肉体的荷重等の克服を謀るため

社内にある井戸水で 潔斎水垢離を済ませ修行用の法衣に心身を整へ千古鬱蒼とした樹林に

囲まれた輿の院の社前のこの場所を選んで座禅を組み断食修行を行ったのである。

叶神社」

そしてこちらが「 東照宮 」。

「東照宮」に近づいて。

「奉獻御寶前」と刻まれた石碑。「神や仏の御前に奉納する」の意と。

そして「 本殿(奥の院) 」

近づいて

勝海舟は、咸臨丸ての渡米前に、ここ本殿(奥の院)が祀られている東叶神社の裏山て断食修行を

したと伝えられている。太平洋横断とアメリカ視察を、命がけで臨もうとした海舟の決意が

伝わるエピソード!!。現在、海舟が断食修行したとされる場所には、昭和期に建てられた

記念碑が残っていた。

したと伝えられている。太平洋横断とアメリカ視察を、命がけで臨もうとした海舟の決意が

伝わるエピソード!!。現在、海舟が断食修行したとされる場所には、昭和期に建てられた

記念碑が残っていた。

また、東叶神社には、勝海舟が断食修行の際に使用されたとされる井戸が残る他、修行の際に

着用した法衣が保存されているとのこと。

着用した法衣が保存されているとのこと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

片瀬西海岸からの夕景-1 2025.11.21

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.