PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

戻って開業した医院である。日本古来の土蔵造に、アーチ形の入口や窓など洋風のデザインを

組み合わせており、宿場須原では目立つ建物であったと考えられる。

蜂谷医院おいう名前で描かれており、実際に姉・園子が入院していた。登録有形文化財。

アーチ形の入口や窓、隅柱など洋風意匠を組み合わせている建物。

「 2丁目17番地 清水医院 <登録有形文化財>

組み合わせており、宿場町須原では目立つ建物であったと考えられる。

のなかでは須原の蜂谷医院として描かれている。」

「 患者待合室 」。

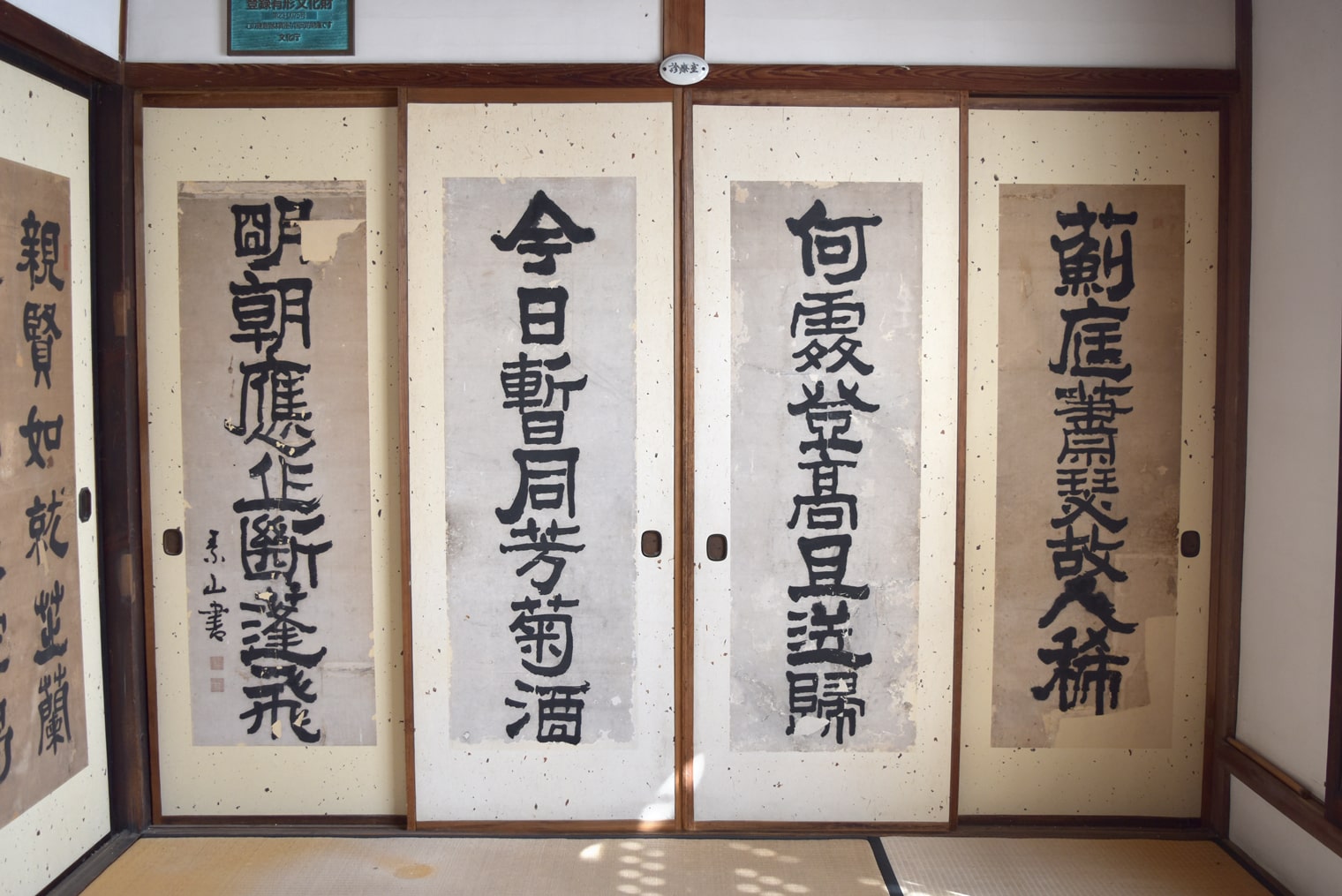

待合室の襖(ふすま)には、健康に長生きするためのさまざまな養生訓が墨書きで記されていた。

畳敷きのこの待合室の奥は、板張りの診療室 となっていた。

「 何処登高且送帰 王之渙(おうしかん)の漢詩 の一部。

『どこか高きに登り これから帰る君を見送ろう』と。

下記はネットからの写真。

漢詩「王之渙(おうしかん) 九日送別

『 薊庭蕭瑟故人稀 何処登高且送帰

今日暫同芳菊酒 明朝応作断蓬飛

』

薊庭(けいてい)蕭瑟(しょうしつ)として故人稀なり

何の処か高きに登り 且つ帰るを送る今日 暫く芳菊の酒を同(とも)にするも

明朝は応に断蓬(だんぽう)と作(な)って飛ぶべし

【薊庭(今の天津市薊州区)はもの寂しくして古くからの友人も稀なり

どこか高きに登り これから帰る君を見送ろう今日はしばらく芳しき菊を浮かべた酒を同(とも)にするも

明朝は間違いなく君は断蓬(だんぽう)と作(な)って飛んでゆくことだろう】と。

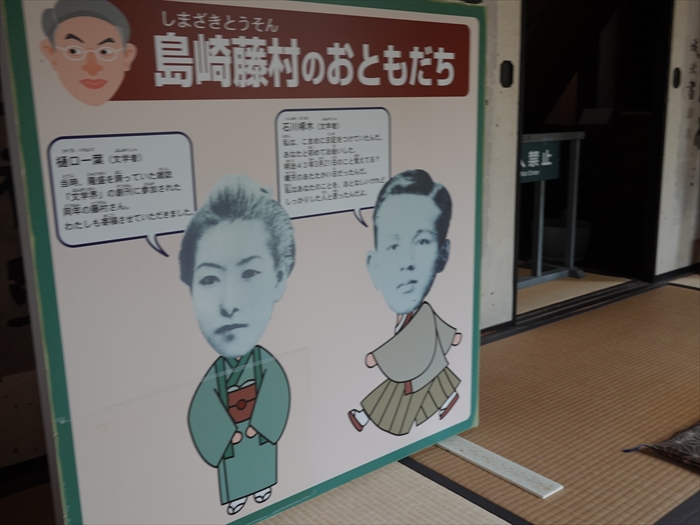

「 島崎藤村のおともだち

樋口一葉(文学者)

当時、隆盛を誇っていた雑誌「文学界」の創刊に参加された同年の藤村さん。

わたしも寄稿させていただきました」

石川啄木(文学者)

私は、こまめに日記をつけていたんだ。あなたと初めてお合いした明治42年3月21日のことを

覚えてる?晴天のあたたかい日だったんだ。私はあなたのことを、おとなしいけれど

しっかりした人と思ったんだよ。」

「 精神不運即愚 血脈末運即病 」と。

石川啄木の日記に見られる表現の一部 。

この言葉を分解すると:

-

「精神不運即愚」

精神が不運である(運が悪い)と、人は愚かになる、という意味が読み取れます。啄木は、自らの精神的な苦境や不安定さを鋭く意識しており、それが人間の知的な

判断や行動に影響を与えると考えていたのかもしれません。 -

「血脈末運即病」

血脈(家系や生命力)が運に恵まれなければ、人は病気になる、という意味です。これは、啄木が肉体的な病や家庭の問題を深く意識していたことを示している可能性が

あります。

この一節から、啄木が精神的・身体的な運命論を考えていたことがうかがえます。

彼の短い人生には、多くの不運や苦難が伴っており、それを運命として受け入れると同時に、

言葉を通じて深く内省していたのでしょう。

啄木の日記全体を通じて、このような厭世的ともいえる思想はしばしば現れますが、それがまた

彼の文学の中核をなしているともいえます。この表現についてさらに解釈や背景を深めたい場合、

関連する記述や啄木の生涯についての情報も合わせて見ると、より豊かな理解が得られそうです。

」と。

その左にあるのは

東郷平八郎

「 忠誠貫於金石

孝

弟通於神明

」であろうか。

「 忠誠は金石を貫き、孝

弟

は神明に通ず

」と。

孝弟(こうてい)とは、

「 儒教における根本的な徳目の一つで、親や兄姉といった年長者に対する崇敬を意味する概念

」

だそうだ。

板張りの「 診療室 」。

廻り込んで。

診察机・椅子 に近づいて。

薬局の薬の整理棚

1階は左端の入口から奥へと通り土間が続きます。土間に向かって手前は畳敷きの待合室、

奥は通り土間に対して小窓が開く薬局。待合室から襖(ふすま)を隔てた先は診察室、

その奥には病室があります。この建物では主に診察と投薬を行い、入院患者は建物背後に建つ

和館で過ごしました と。

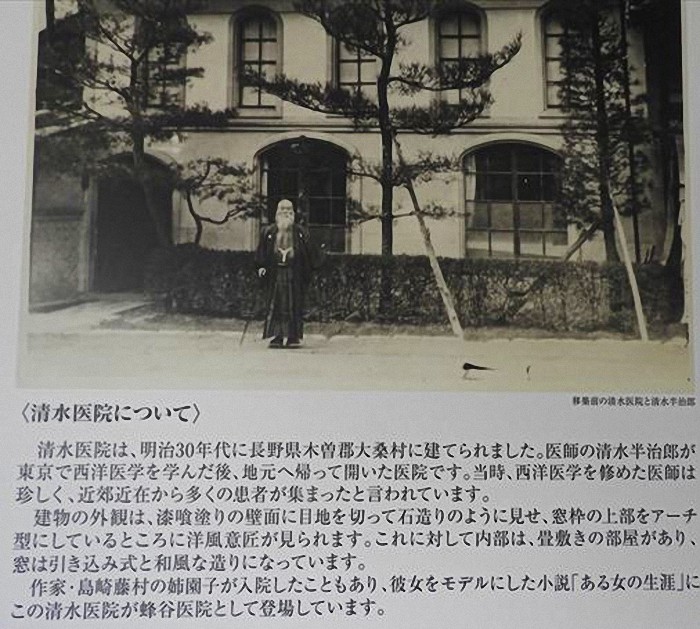

「 <清水医院について>

清水医院は、明治30年代に長野県木曽郡大桑村に建てられました。医師の清水半治郎が東京で

西洋医学を学んだ後、地元に帰って開いた医院です。当時、西洋医学を修めた医師は珍しく、

近郊近在から多くの患者が集まったと言われています。

建物の外観は、漆喰塗りの壁面に目地を切って石造りのように見せ、窓枠の上部をアーチ型に

しているところに洋風意匠が見られます。これに対して内部は、畳敷きの部屋であり、窓は

引き込み式と和風な造りになっています。

作家・島崎藤村の姉園子が入院したこともあり、彼女をモデルにした「ある女の生涯」にこの

清水医院が蜂谷医院として登場しています。」

「 移築前の清水医院と清水半治郎 」

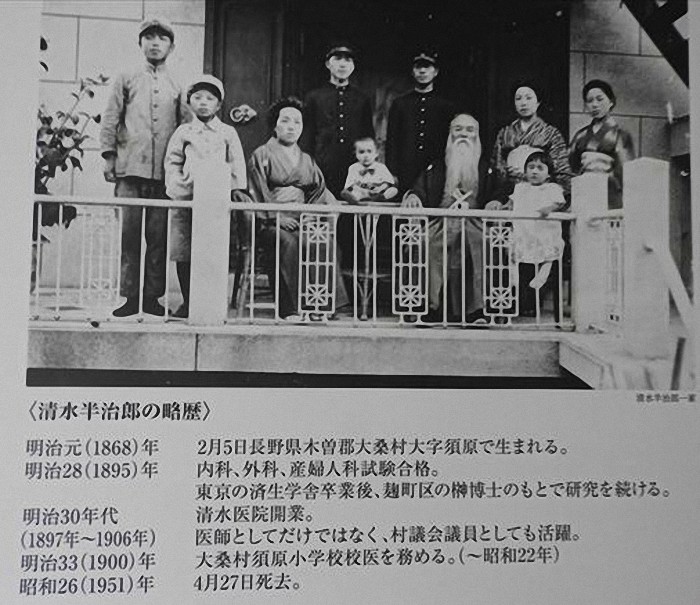

「 <清水半治郎の略歴>

明治元年(1868)年 2月5日長野県木曽郡大桑村大字須原で生まれる。

明治28年(1895)年 内科、外科、産婦人科試験合格。

東京の済生学舎卒業後、麹町区の榊博士のもとで研究を続ける。

明治30年代 清水医院開業。

(1897~1906年) 医師としてだけではなく、村議会議員としても活躍。

明治33(1900)年 大桑村須原小学校校医を務める (~昭和22年)。

昭和26(1951)年 4月27日死去 (享年83歳)。」

「 清水半治郎一家 」

「 東山梨郡役所 」を振り返って。

この奥に「 明治村ホール 」があったようだが・・・。

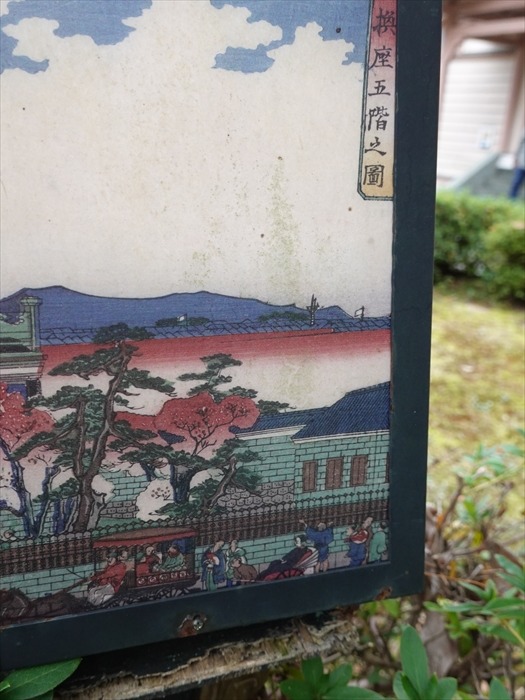

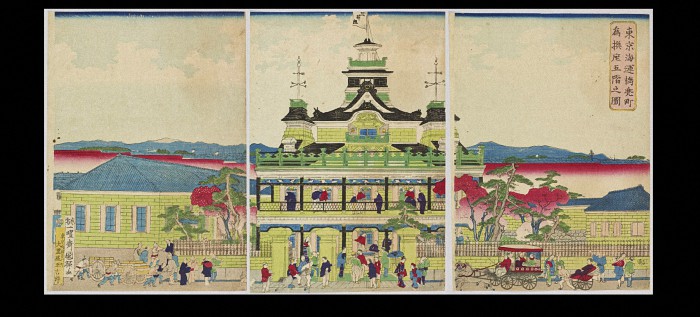

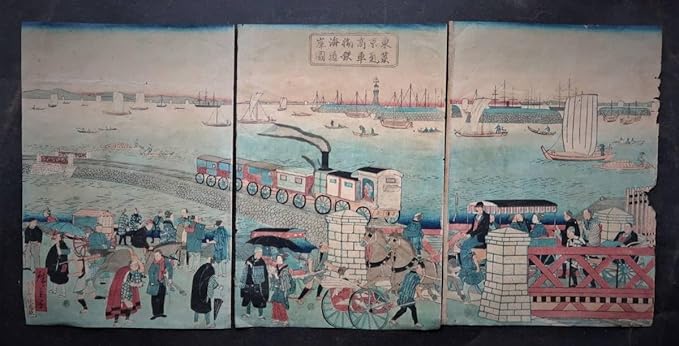

植栽の中に立っていた灯籠には 錦絵・浮世絵 が画かれていた。

「 換座五階之圖 」と。

「 東京海運橋兜町為換座(かわせざ)五階之図 」 歌川国輝(二代) 。

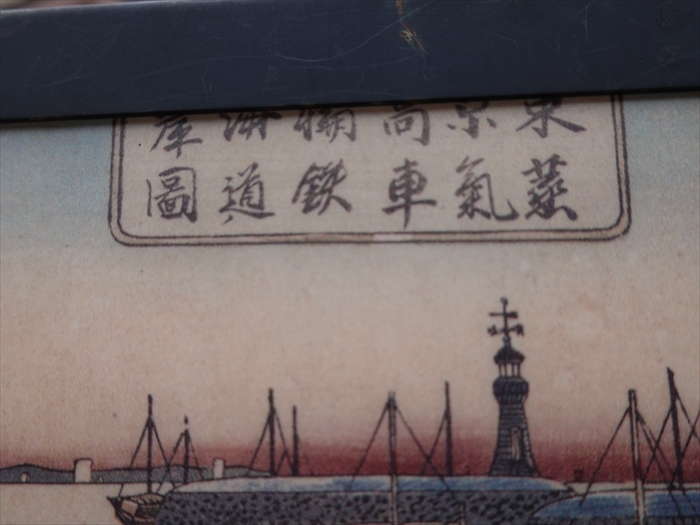

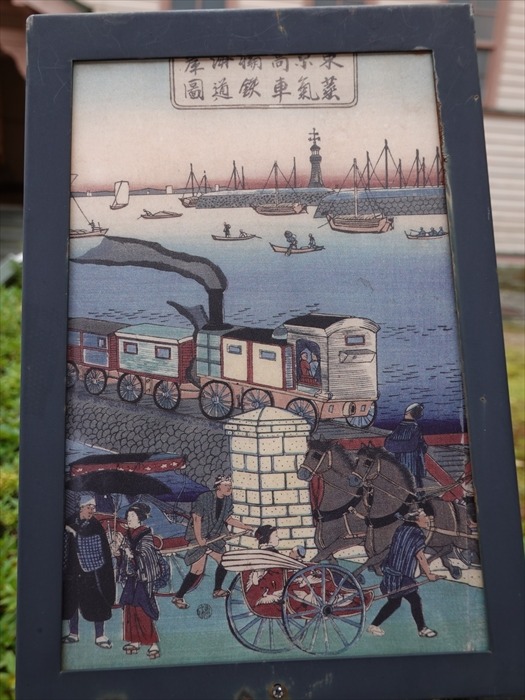

その先にも。

「 東京高輪海岸蒸気車鉄道圖 」。

近づいて。

「 東京高輪海岸蒸気車鉄道圖 」 歌川広重〈3代〉

品川宿周辺における鉄道建設への動きは、明治3年(1870)3月19日に品川県から東海道筋の

宿村役人に対して出された御雇い外国人らにより測量を実施する旨の廻状から始まりました。

明治3年4月13日には同県より、外国人技師(この外国人がモレルであったかどうかは判明

していませんが)1人・測量手伝い人15人・ほか日本の役人8人、合計24名による測量班の

通知と、測量人の休息や宿泊には便宜を図るようにとの御触が出されています と。

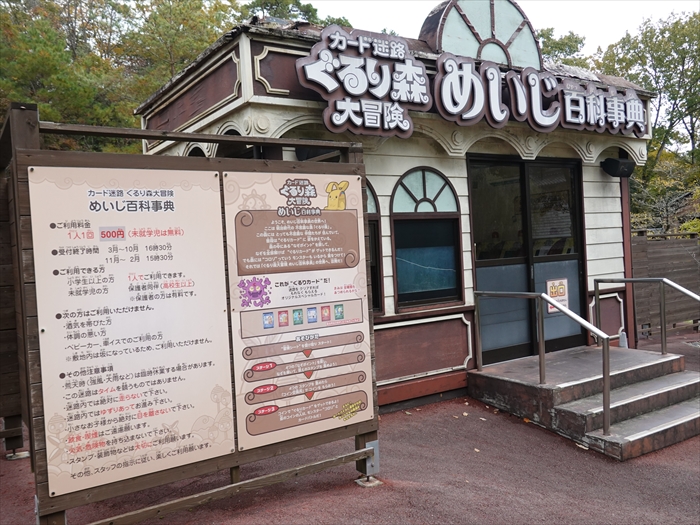

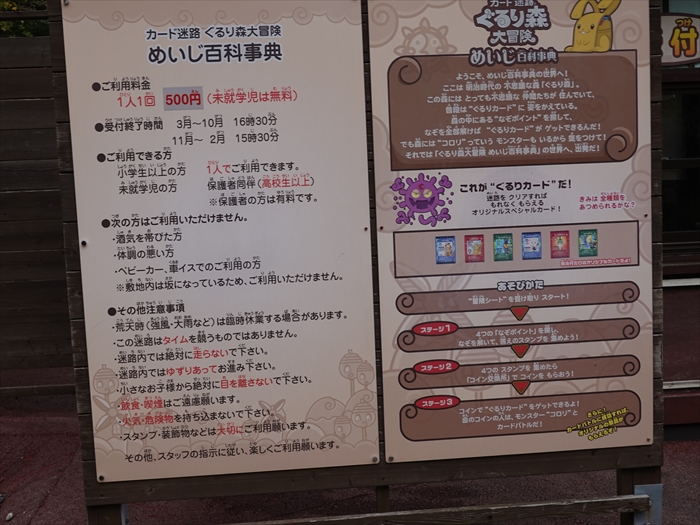

「 カード迷路ぐるり森大冒険 めいじ百科事典 」。

「 ようこそ、めいじ百科事典の世界へ!

森の中にある”なぞポイント”を探して、なぞを全部解けば”ぐるりカード”がゲットできるんだ!

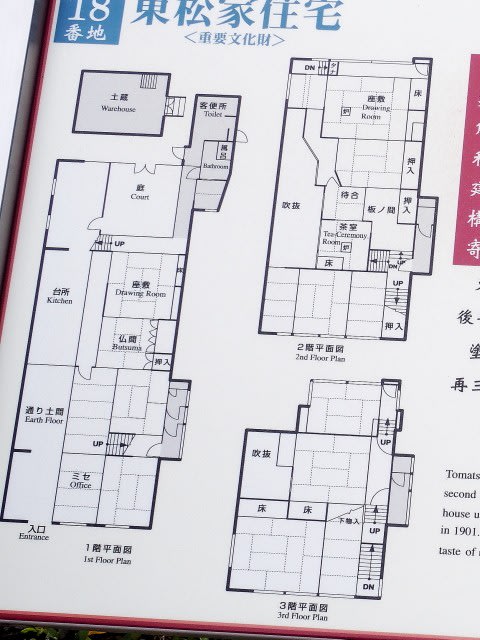

その先にあったのが「 東松家住宅 」。

名古屋市の中心部、堀川の近くにあった町家です。東松(とうまつ)家は明治20年(1887)代

後半までは油屋を生業としており、その後は昭和のはじめまで堀川貯蓄銀行を営んでいました。

塗屋造りという江戸時代から続く伝統工法を用いられているこの建物は、間口4間(約7.27m)、

奥行き8間半(約15.4m)、切妻造りの屋根をのせた3階建て。間口が狭く奥行きの深い造りは、

町家建築の典型そのものですが、創建以来、何度も増改築を繰り返しました。

もともと江戸末期には平屋だった建物を、明治28年(1895)に後方へ曳いて移動させたうえ、

2階の前半分を増築して現在の店構えに。さらに明治34年(1901)、3階より上の部分を

増築したとされています。

「 ⑱2丁目18番地 東松家住宅 <重要文化財>

旧所在地 名古屋市中村区名駅

建設年 明治34年

解体年 昭和37年

移築年 昭和40年

建築面積 49.0坪

構造 木造三階建

寄贈者 東松枩三

東松家住宅は名古屋市の中心部堀川沿いにあった商家である。東松家は明治20年代後半までは

油屋を生業とし、その後昭和の初めまで堀川貯蓄銀行を営んでいた。

塗屋造という江戸時代以来の伝統工法で建てられているこの建物は、創建以来、再三の増改築を

経ており、明治34年(1901)に3階以上を増築したようです。

2階には露地にみたてた廊下、待合、原叟床(げんそうどこ)風の床框(とこがまち)や墨蹟

(ぼくせき)窓などを備えた茶室が設けられている。又、正面の壁が三階まで直立している姿は

古来の日本建築にはなかったもので、ビル化する商店建築の先駆けと言えるものである。」

廻り込んで。

「 建物ガイド・イマーシブ 」。

入り口の暖簾には 明治村の「明」の文字 が。

間取図

明治時代に木造で三階建ては珍しいのであった。

店の「帳場」 。

「 東松家住宅 」の入口を入って左手には、油屋らしく油を売っていた 販売道具・樽 が

並べられていた。

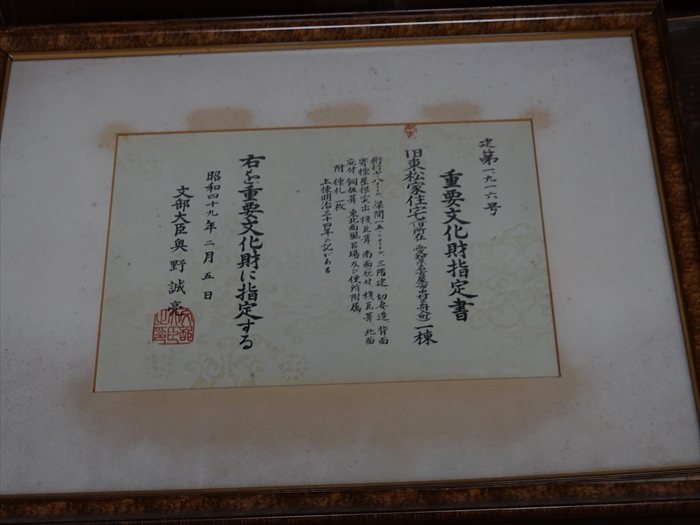

「 建第一九一六号 重要文化財指定書

旧東松家住宅(旧所在 愛知県名古屋市中村区舟入町)一棟 」

台所の竈(かまど) 。

廻り込んで

座敷には膳が並んでいた。

膳に近づいて。

ばらずし 。

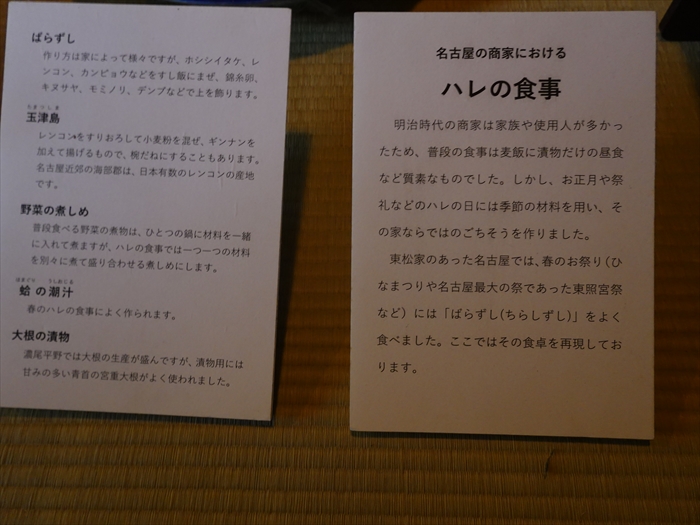

「 名古屋の商家における

質素なものでした。しかし、お正月や祭礼などのハレの日には季節の材料を用い、その家

ならではのごちそうを作りました。

には「ばらずし(ちらしずし)」をよく食べました

錦糸卵、キヌサヤ、モミノリ、デンプなどで上を飾ります。

あります。名占屋近郊の海部郡は、日本有数のレンコンの産地です。

一つ一つの材料を別々に煮て盛り合わせる煮しめにします。

使われました。」

東松家は明治20年代後半までは油屋を営んでいて、その後昭和の初めまで堀川貯蓄銀行として

銀行業務を営んでいた商家であると。

吹き抜けの2階、3階を見上げる。

明治家屋らしいダイナミックに交差する太い梁が。

中庭?。

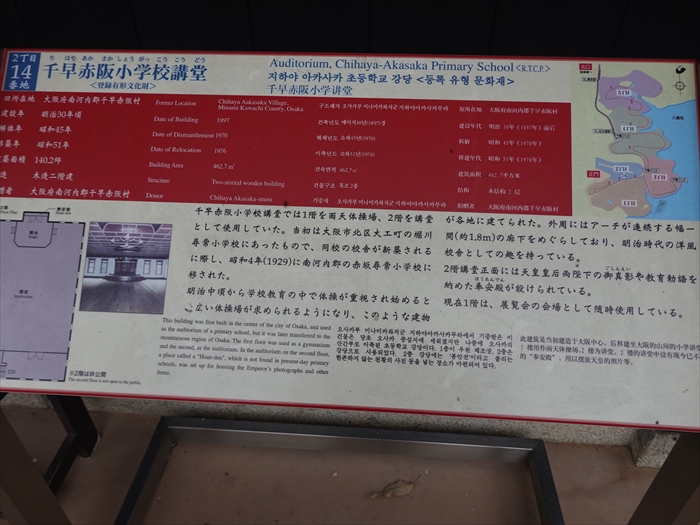

次に訪ねたのが「 千早赤阪小学校講堂 」。

1階を雨天体操場、2階を講堂として使用していた校舎。当初は大阪市北区大工町の堀川尋常

小学校にあったもので、同校の校舎が新築されるに際し、昭和4年(1929)に南河内郡の

赤阪尋常小学校に移築されました。

明治中頃から学校教育の中で体操が重視され始めると、広い体操場が求められるようになり、

このような建物が各地に立てられました。

外周にはアーチが連続する幅一間(約1.8m)の廊下をめぐらしていて、明治時代の洋風校舎

としての趣を持っています。2階講堂正面に天皇陛下御真影や教育勅語を納めた奉安殿が

設けられています(2階は非公開)。

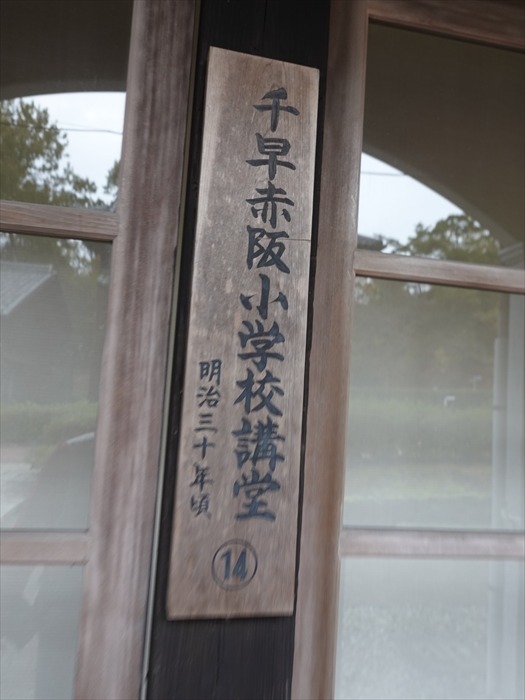

「 ⑭千早赤阪小学校講堂 明治三十年頃 」

「 2丁目14番地 千早赤阪小学校講堂 <登録有形文化財>

大工町の堀川尋常小学校にあったもので、同校の校舎が新築されるに際し、昭和4年(1929)に

南河内郡の赤阪尋常小学校に移された。

としての趣を持っている。

次に訪ねたのが「 京都中井酒造 」。

京都市の御幸町通に建てられた造り酒屋。中井家は、江戸時代の天明7年(1787)に河原町

二条で商売を始めました。その後、享和3年(1803)に御幸町通に移転したものの、当時の

建物は元治元年(1864)に長州藩と会津・薩摩両藩が衝突した「禁門の変」で焼失。

後に再建されたものが、この建物です。

木造2階建ての桟瓦葺き。京都独特の低い軒にゆるい勾配のむくり屋根をもち、漆喰塗りの壁

には虫籠(むしこ)窓が開けられています。出入口は、酒屋格子をはめた無双(むそう)窓。

間口が狭く奥行きの深い町屋建築で、中央に土間が通されています。土間の左側が座敷で

住居部分、右側の作業場は小屋裏までの吹き抜けになっており、縦横の小屋組が目を引きます。

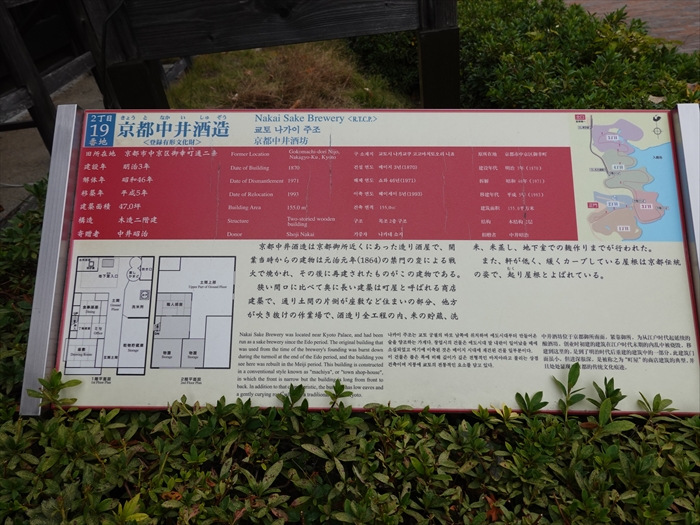

「 ⑲2丁目19番地 京都中井酒造<登録有形文化財>

旧所在地 京都市中京区御幸町通二条

建設年 明治3年

解体年 昭和46年

移築年 平成5年

建築面積 47.0坪

構造 木造二階建

寄贈者 中井昭治

京都中井酒造は京都御所近くにあった造り酒屋で、開業当時からの建物は元治元年(1864)

の禁門の変*による戦火で焼かれ、その後に再建されたものがこの建物である。

狭い間口に比べて奥に長い建築は町屋と呼ばれる商店建築で、通り土間の片側が座敷など

住まいの部分、他方が吹き抜けの作業場で、酒造り全工程の内、米の貯蔵、洗米、米蒸し、

地下室での麴作りまでが行われた。また、軒が低く、緩くカーブしている屋根は京都伝統

の姿で、起(むく)り屋根とよばれている。」

*禁門の変:元治元年(1864)の長州藩と会津・薩摩両藩が衝突した変。

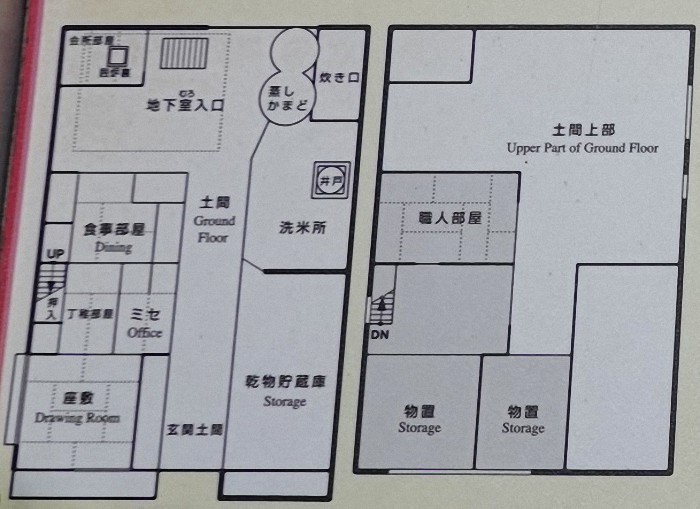

間取り図 。

左:1F 右:2F。

軒先の 杉玉、鍾馗(しょうき)様 。

鍾馗(しょうき)様 をズームして。

中国で、疫病神を追い払い、魔を除くという神。

目が大きく、あごひげが濃く、緑色の衣装に黒い冠、長い靴をはき、剣を抜いて疫病神をつかむ

姿にかたどられる。玄宗皇帝の夢に現れ、皇帝の病気を治したという進士鍾馗の伝説に基づく。

日本では、その像を端午の節句ののぼりに描き、また五月人形に作る と。

「杉玉

酒を扱う店の軒先に新酒が出来たしるしとして吊るされる。

京都では、魔除けとして玄関上の庇に飾られることがあります。 」

「 京甘味処 なか井茶寮 」のカウンターがあった。

明治3年の京都の酒屋ですが、昔の建物にしては空間が広いのであった。

台所(食事の場)。

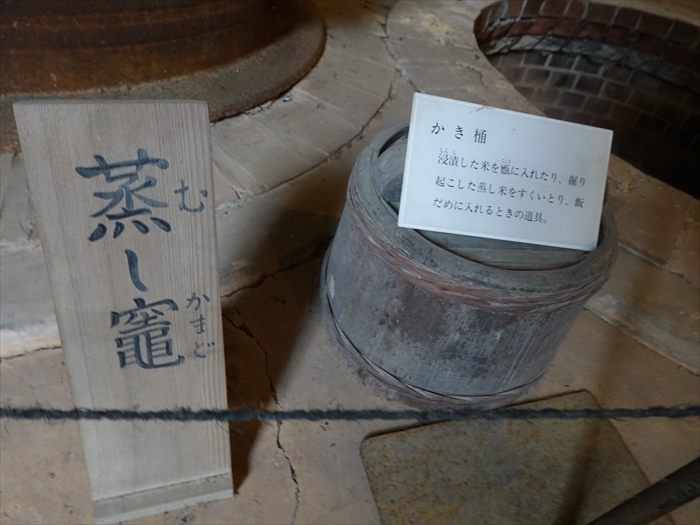

蒸し竈の上に「 甑 (こしき:和釜に乗せた蒸し器) 」と「案内ボード」。

〔 酒造り工程 〕

酒造りの工程は「一麹、ニ酛(もと)、三造り」と3段階に分かれる。

1、麹は蒸米に麹カビを生やしたものでデンプンを糖化する。

2、酛は糖をアルコール発酵させる酵母を純粋に、多量に培養したものである。

3、醪(もろみ)は酛を土台に、米と麹と水を3回に分けて仕込み、醗酵を進めたものである。

酒造り工程の内、京都中井酒造の移築部分では①②③部の作業が行われていた。

〔酒造り工程〕内の番号は〔京都中井酒造移築前平面図〕に対応する

〔 京都中井酒造移築前の平面図 〕

明治3年、間口五間半、奥行七間半、一部二階建ての本屋が新築された。その後、増改築を

繰り返すが、明治村へは、当初の本屋部分を移築した。

蒸し竈の上に「 甑 (こしき:和釜に乗せた蒸し器) 」

下には、かき桶 (浸漬した米を甑に入れたり、摺り起こした蒸し米をすくいとり、飯だめに

入れる時の道具)。

「 蒸し竈(かまど) 」と

「 かき桶

地下に「 麹室 」があり開口部には木製の柵が設けられていた。

地下の「 麹室 」を覗き込んで。

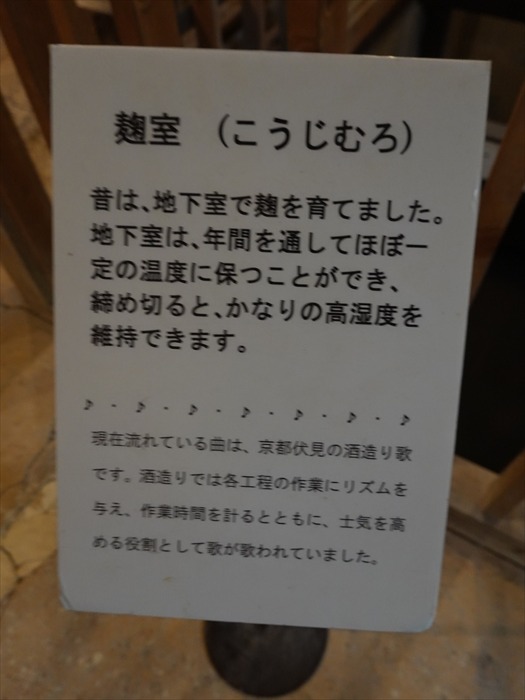

麹室 (こうじむろ)

昔は、地下室で麹を育てました。地下室は、年間を通してほぼ一定の温度に保つことができ、

締め切ると、かなりの高湿度を維持できます。

♪・♪・♪・・・・・・♪・♪・♪

現在流れている曲は、京都伏見の酒造り歌です。酒造りでは各工程の作業にリズムを与え、

作業時間を計るとともに、士気を高める役割として歌が歌われていました。

地下麹室入口 。

洗米所の奥には 井戸があり釣瓶(つるべ)がぶら下がっていた 。

見上げてみると、大きく湾曲した天然丸太を積極的に生かした梁構造になっていた。

小屋裏までの吹き抜けになっており、縦横の小屋組が目を引くのであった。

これも「小屋裏現し」と呼ぶのであろうか?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18