PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが「 安田銀行会津支店

」。

会津若松市に建てられた「 旧安田銀行の若松支店 」。

黒漆喰塗りの土蔵造で、寄棟屋根に赤味がかった塩焼き瓦が葺かれています。

室内は吹き抜けになっており、営業室の上にはギャラリーがあります。伝統的な土蔵造りの意匠を

ベースにしつつ、玄関ポーチや石積みの腰壁、営業室のカウンター、ギャラリーを支える

円柱などには、洋風意匠が巧みに取り入れられています。

移動して反対側から。

「 2丁目20番地 安田銀行会津支店 <登録有形文化財>

旧所在地 福島県会津若松市大町

入口には「 ハイカラ衣装館 」の看板が。

内部には様々な衣装が。

屋根を見上げて。

雪国らしく”重厚さ”が目立つのであった。

歴史を感じさせる 入口の柱の土台そして石段 。

軒先の瓦には、安田銀行創業以来の行章である「 分銅に三 」が。

にあたることが由来と。江戸時代からの 両替商の印 「 分銅 」に、この 三善の「三」 を組み合わせて、

行章の「分銅に三」となったのだと。

天井一面には、漆喰の彫刻が施されていた。

客溜(ロビー)の上はギャラリーとなっていて、全体的に洋風の特色が強く出ている空間に

仕上がっているのであった。

室内にも洋風の要素が。

カウンターの上に立つ木製の円柱は、溝彫り(みぞぼり)と、足元の柱礎に彫刻が施された

洋風のもの。

そして次に訪ねたのが「 札幌電話交換局 」。

近づいて。

「 2丁目21番地 札幌電話交換局 <重要文化財>

入口を正面から。

1階の窓は葉飾りを刻んだ要石を持つ櫛型(くしがた)アーチ窓。

2階はまぐさ式の窓に、小庇が付けられていた。

このような構成は、ルネッサンス様式を範とする西洋建築の語法に則ったものである と。

花の文様が施された胴蛇腹等には「札幌軟石」、基礎や階段には「札幌硬石」 と、

目的に応じて石材が使い分けられている と。

「胴蛇腹解体材 」 が館内にあった。

基礎や階段の「札幌硬石」。

「 札幌電話交換局ってどんな建物?

「 電話室 」入口。

「 電話室

「 床の違い 」。

「 床の違い

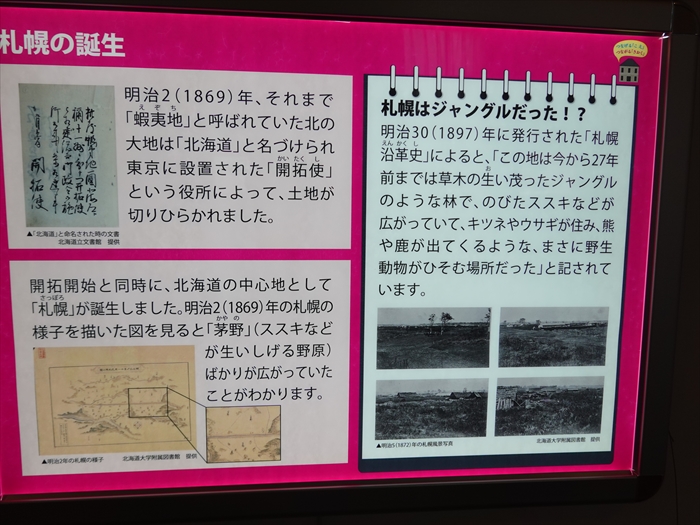

「 札幌の誕生 」。

「 札幌の誕生

「 戦後の札幌 」。

「 戦後の札幌

戦後、空襲などの被害が比較的少なかった札幌は北海道の中心地として更に発展していきます。

そして昭和36(1961)年には1972年に開催する冬季オリンピック会場の立候補を市議会で

可決しました。世界各国からの訪問者を受け入れるべく街の整備が始まり、大通に位置していた

札幌郵便局は解体・移築されることとなりました。

今でも札幌の大通には、電話交換はじまりの碑が残されています。札幌にお出かけの際は探して

みてください。

写真は、解体前と解体後の札幌大通」。

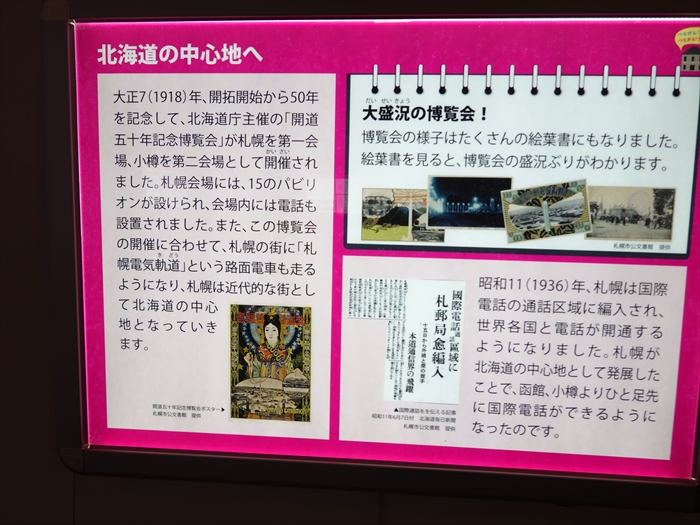

「 北海道の中心地へ 」。

「 北海道の中心地へ

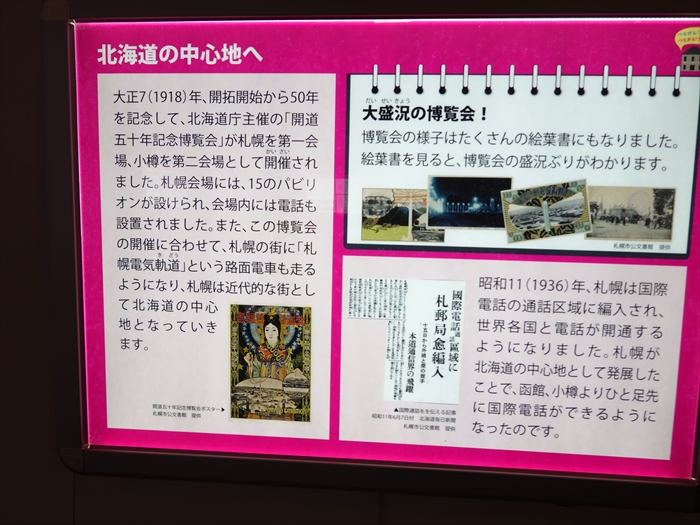

大正7(1918)年、開拓開始から50年を記念して、北海道庁主催の「開道五十年記念博覧会」が

札幌を第一会場、小樽を第二会場として開催されました。札幌会場には、15のパビリオンが

設けられ、会場内には電話も設置されました。また、この博覧会の開催に合わせて、札幌の街に

「札幌電気軌道」という路面電車も走るようになり、札幌は近代的な街として北海道の中心地と

なっていきます。

大盛況の博覧会!

博覧会の様子はたくさんの絵葉書にもなりました。絵葉書を見ると、博覧会の盛況ぶりが

わかります。

昭和11(1936)年、札幌は国際電話の通話区域に編入され、世界各国と電話が開通するように

なりました。札幌が北海道の中心地として発展したことで、函館、小樽よりひと足先に

国際電話ができるようになったのです。」

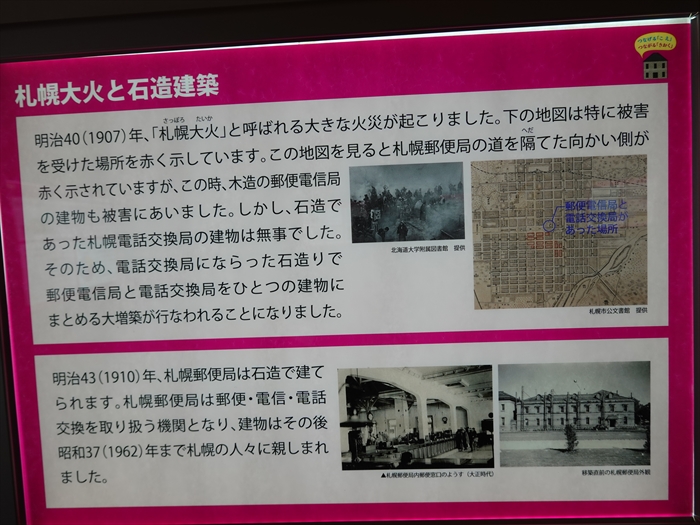

「 札幌大火と石造建築

「 電話の開通と札幌の発展

「 電話の開通と札幌の発展

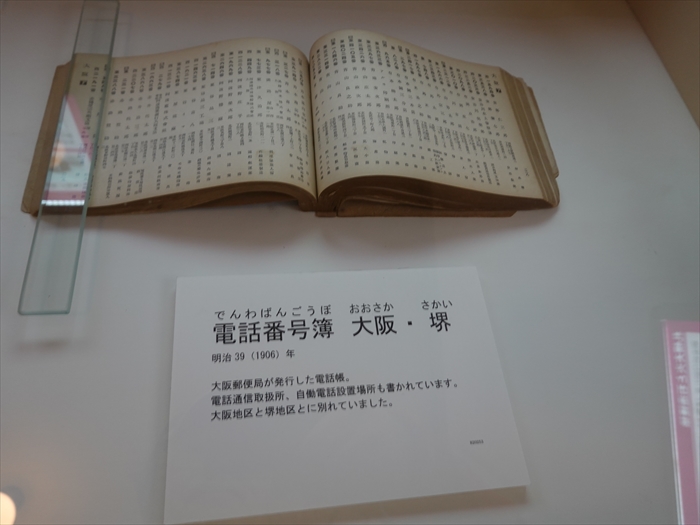

「 電話番号簿 大阪・堺

明治39(1906)年

大阪郵便局が発行した電話帳。

電話通信取扱所、自動電話設置場所も書かれています。

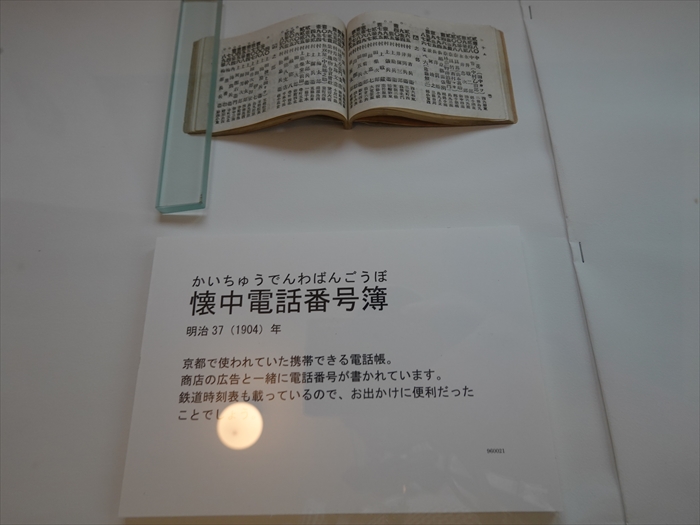

「 懐中電話番号簿

明治37 (1904)年

「 明治時代の電話帳

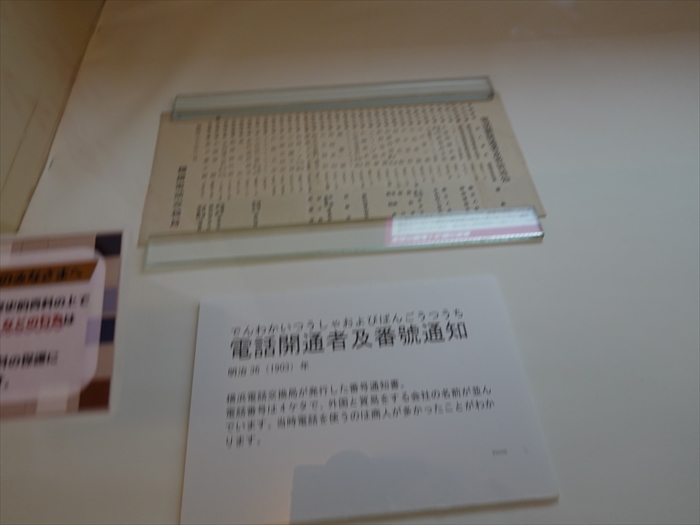

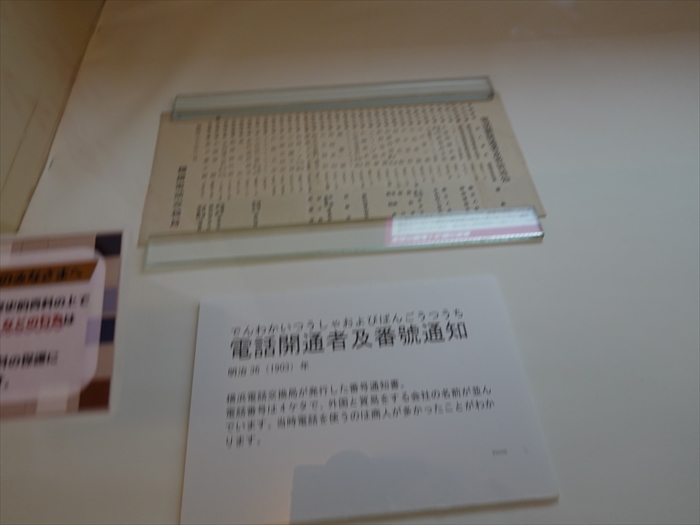

「 電話開通者及番號通知

横浜電話交換局が発行した番号通知書。

電話番号は4ケタで、外国と貿易する会社の名前が並んでいます。当時電話を使うのは

商人が多かったことがわかります。」

「 電話の開通と札幌の発展 」。

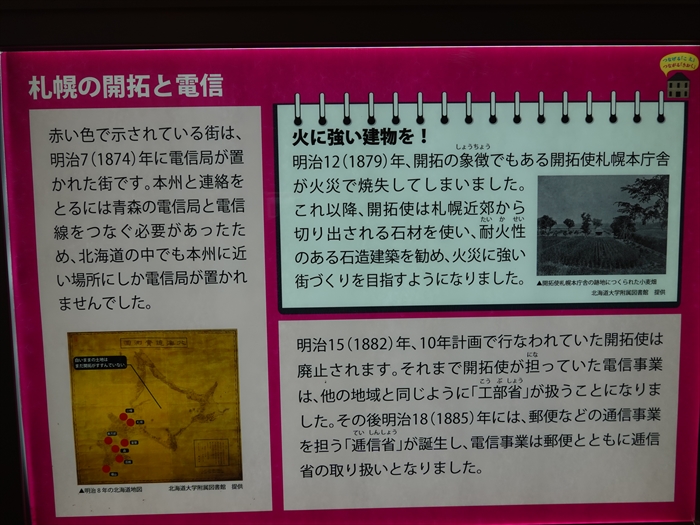

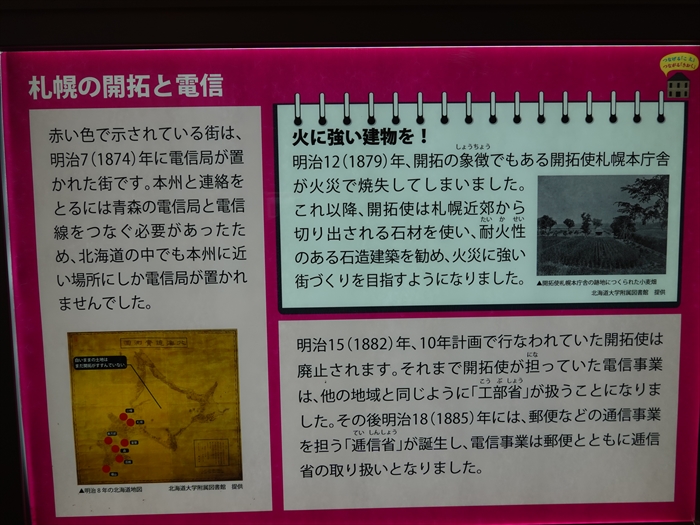

「 札幌の開拓と電信

赤い色で示されている街は、明治7 (1874)年に電信局が置かれた街です。本州と連絡を

「 札幌の開拓と電信

そして2階へ。

階段親柱 。

歴史を感じさせる階段を上る。

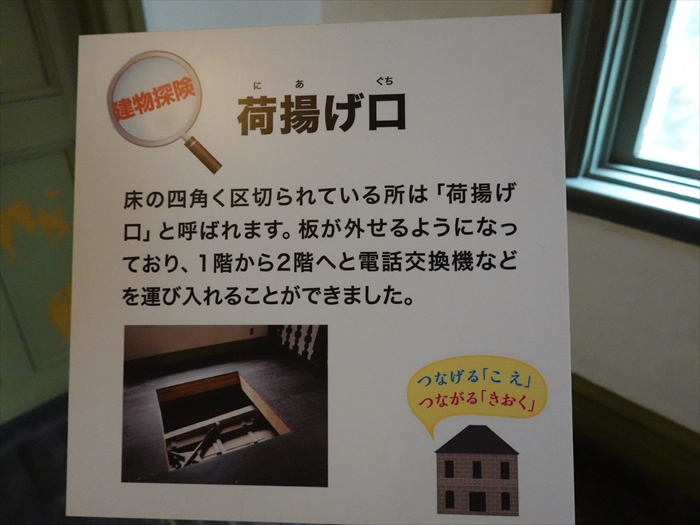

「 荷揚げ口 」。

「 荷揚げ口

床の四角く区切られている所は「荷揚げ口」と呼ばれます。板が外せるようになっており、

1階から2階への電話交換機などを運び入れることができました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

会津若松市に建てられた「 旧安田銀行の若松支店 」。

黒漆喰塗りの土蔵造で、寄棟屋根に赤味がかった塩焼き瓦が葺かれています。

室内は吹き抜けになっており、営業室の上にはギャラリーがあります。伝統的な土蔵造りの意匠を

ベースにしつつ、玄関ポーチや石積みの腰壁、営業室のカウンター、ギャラリーを支える

円柱などには、洋風意匠が巧みに取り入れられています。

移動して反対側から。

「 2丁目20番地 安田銀行会津支店 <登録有形文化財>

旧所在地 福島県会津若松市大町

建設年 明治40年

解体年 昭和38年

移築年 昭和40年

建築面積 56.5坪

構造 土蔵造平屋建

寄贈者 株式会社富士銀行

安田銀行は明治12(1879)年に設立された、東北地方へ展開した商業銀行で、会津支店はその

6番目の支店である。

6番目の支店である。

黒漆喰で塗られた土蔵造は日本の伝統的な造りで、火災に強い特徴がある。

建物内に廻らされたカウンター、その上の溝彫りされた円柱、明るい吹き抜けなど、要所には

洋式の手法を取り入れている。また、「分銅に三」の行章をモチーフにした装飾が玄関の天井部、

軒丸瓦、漆喰装飾部分など各所に施されている。」

洋式の手法を取り入れている。また、「分銅に三」の行章をモチーフにした装飾が玄関の天井部、

軒丸瓦、漆喰装飾部分など各所に施されている。」

入口には「 ハイカラ衣装館 」の看板が。

「 明治体験処 ハイカラ衣装館

受付時間 10:00 ~ 15:00

定員制:定員に達し次第、受付時間内であっても受付を終了いたします。

記念撮影コース 料金:1着¥1,100 着用時間:5分間

女学生 身長 100cm~180cm(3Lサイズまで)

書生服 身長 100cm~195cm(3Lサイズまで)

※ 衣装の貸出 (草履含む)・着付けのみの料金です。

撮影はご自身のカメラでお楽しみください。

散策コース 先着20名様 料金:1着¥4,400

返却時間 15:00 まで

女学生 身長 140cm~170cm(S~LLサイズまで)

書生服 身長 140cm~180cm(S~LLサイズまで)

※ 色・柄はお選びいただけません。

※ 衣装着用中の喫煙はご遠慮ください。

お手洗いのご案内

ハイカラ衣装館内にトイレはございません。「なごや庵」横のトイレをご使用ください。

お手洗いのご案内

ハイカラ衣装館内にトイレはございません。「なごや庵」横のトイレをご使用ください。

お願い

着物類 (きもの・浴衣・袴) をご着用のお客様への衣装レンタルはご遠慮い

ただいております。あらかじめご了承ください。」と。

内部には様々な衣装が。

屋根を見上げて。

雪国らしく”重厚さ”が目立つのであった。

歴史を感じさせる 入口の柱の土台そして石段 。

軒先の瓦には、安田銀行創業以来の行章である「 分銅に三 」が。

にあたることが由来と。江戸時代からの 両替商の印 「 分銅 」に、この 三善の「三」 を組み合わせて、

行章の「分銅に三」となったのだと。

天井一面には、漆喰の彫刻が施されていた。

客溜(ロビー)の上はギャラリーとなっていて、全体的に洋風の特色が強く出ている空間に

仕上がっているのであった。

室内にも洋風の要素が。

カウンターの上に立つ木製の円柱は、溝彫り(みぞぼり)と、足元の柱礎に彫刻が施された

洋風のもの。

そして次に訪ねたのが「 札幌電話交換局 」。

近づいて。

「 2丁目21番地 札幌電話交換局 <重要文化財>

旧所在地 札幌市大通り西

建設年 明治31年

解体年 昭和37年

移築年 昭和40年

建築面積 39.9坪

構造 石造二階建

寄贈者 藤井直行

明治23(1890)年に東京一横浜間で始まった電話交換業務が北海道で行われるようになったのは、

同33(1900)年のことであった。 これにあわせて、高価な交換機を火災から守るために

札幌近郊の石材を用いて建てられた。 1階と2階の窓を違った形式でつくり、2階の窓下に花紋を

連続させた胴蛇腹を通す手法は、ルネッサンス以降の西欧でよく見られるものである。

同33(1900)年のことであった。 これにあわせて、高価な交換機を火災から守るために

札幌近郊の石材を用いて建てられた。 1階と2階の窓を違った形式でつくり、2階の窓下に花紋を

連続させた胴蛇腹を通す手法は、ルネッサンス以降の西欧でよく見られるものである。

明治36(1903)年の官制改正により、電話交換局は郵便電信局に併合され、規模の拡大に伴って

明治43(1910)年に増築され、その後は札幌中央都便局として使用された。」

明治43(1910)年に増築され、その後は札幌中央都便局として使用された。」

入口を正面から。

1階の窓は葉飾りを刻んだ要石を持つ櫛型(くしがた)アーチ窓。

2階はまぐさ式の窓に、小庇が付けられていた。

このような構成は、ルネッサンス様式を範とする西洋建築の語法に則ったものである と。

花の文様が施された胴蛇腹等には「札幌軟石」、基礎や階段には「札幌硬石」 と、

目的に応じて石材が使い分けられている と。

「胴蛇腹解体材 」 が館内にあった。

基礎や階段の「札幌硬石」。

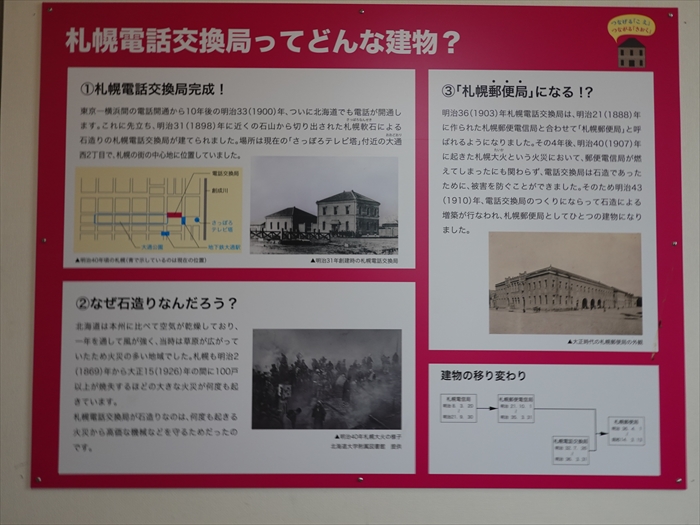

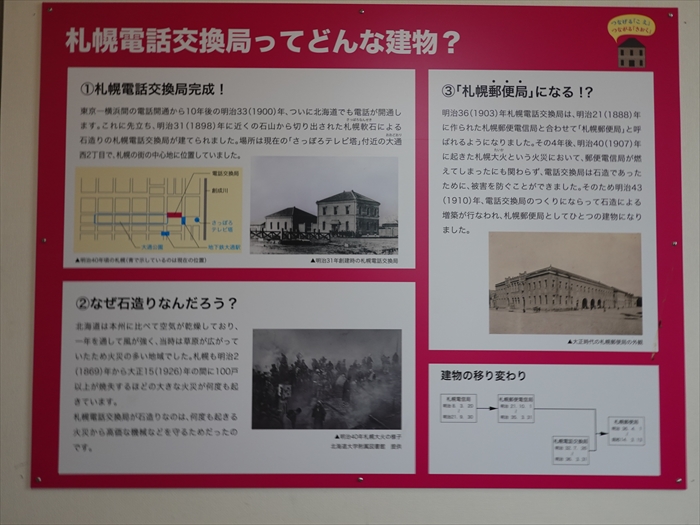

「 札幌電話交換局ってどんな建物?

①札幌電話交換局完成!

東京ー横浜間の電話開通から10年後の明治33(1900)年、ついに北海道でも電話が開通します。

これに先立ち、明治31(1898)年に近くの石山から切り出された札幌軟石による石造りの

札幌電話交換局が建てられました。場所は現在の「さっぽろテレビ塔」付近の大通西2丁目で、

札幌の街の中心地に位置していました。

これに先立ち、明治31(1898)年に近くの石山から切り出された札幌軟石による石造りの

札幌電話交換局が建てられました。場所は現在の「さっぽろテレビ塔」付近の大通西2丁目で、

札幌の街の中心地に位置していました。

②なぜ石造りなんだろう?

北海道は本州に比べて空気が乾燥しており、一年を通して風が強く、当時は草原が広がって

いたため火災の多い地域でした。札幌も明治2(1669)年から大正15(1926)年の間に

100戸以上が焼失するほどの大きな火災が何度も起きています。

いたため火災の多い地域でした。札幌も明治2(1669)年から大正15(1926)年の間に

100戸以上が焼失するほどの大きな火災が何度も起きています。

札幌電話交換局が石造りなのは、何度も起きる火災から高価な機械などを守るため

だったのです。

だったのです。

③「札幌郵便局」になる!?

明治36(1903)年札幌電話交換局は、明治21(1888)年に作られた札幌郵便電信局と合わせて

「札幌郵便局」と呼ばれるようになりました。その4年後、明治40(1907)年に起きた札幌大火

という火災において、郵便電信局が燃えてしまったにも関わらず、電話交換局は石造であった

ために、被害を防ぐことができました。そのため明治43(1910)年、電話交換局のつくりに

ならって石造による増築が行なわれ、札幌郵便局としてひとつの建物になりました。」

「札幌郵便局」と呼ばれるようになりました。その4年後、明治40(1907)年に起きた札幌大火

という火災において、郵便電信局が燃えてしまったにも関わらず、電話交換局は石造であった

ために、被害を防ぐことができました。そのため明治43(1910)年、電話交換局のつくりに

ならって石造による増築が行なわれ、札幌郵便局としてひとつの建物になりました。」

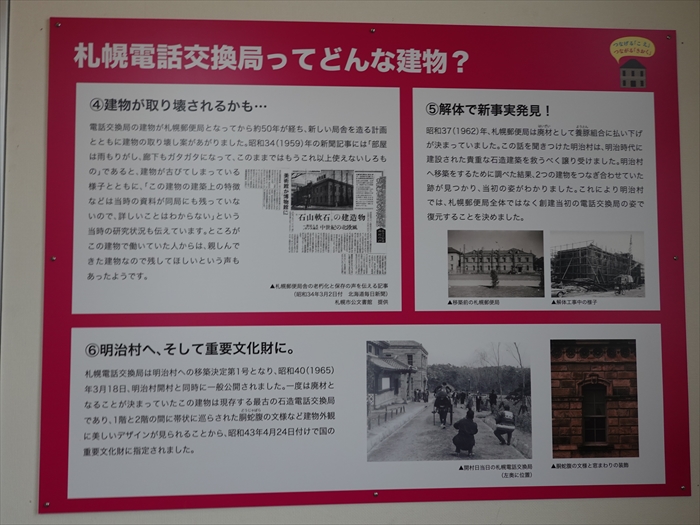

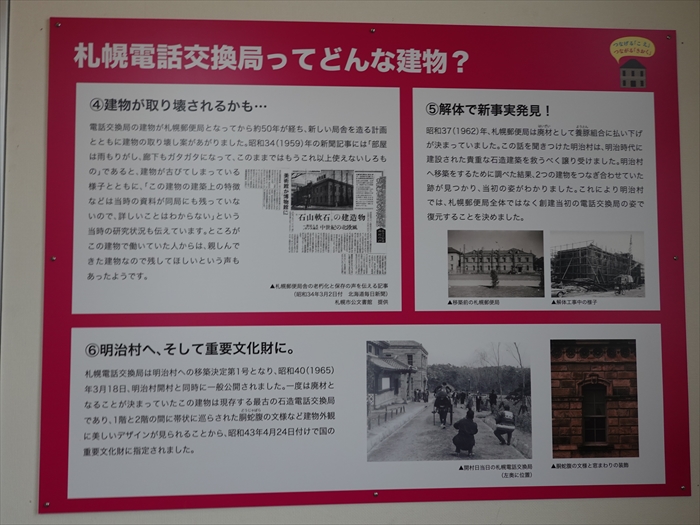

④建物が取り壊されるかも・・・

電話交換局の建物が札幌郵便局となってから約50年が経て、新しい局舎を造る計画とともに

建物の取り壊し案があがりました。昭和34(1959)年の新聞記事には「部屋は雨もりがし、

廊下もガタガタになって、このままではもうこれ以上使えないしろもの」であると、建物が

古びてしまっている様子とともに、「この建物の建築上の特徴などは当時の資料が同局にも

残っていないので、詳しいことはわからない」という当時の研究状況も伝えています。

ところがこの建物で働いていた人からは、親しんできた建物なので残してほしいという声も

あったようです。

建物の取り壊し案があがりました。昭和34(1959)年の新聞記事には「部屋は雨もりがし、

廊下もガタガタになって、このままではもうこれ以上使えないしろもの」であると、建物が

古びてしまっている様子とともに、「この建物の建築上の特徴などは当時の資料が同局にも

残っていないので、詳しいことはわからない」という当時の研究状況も伝えています。

ところがこの建物で働いていた人からは、親しんできた建物なので残してほしいという声も

あったようです。

⑤解体で新事実発見!

昭和37(1962)年、札幌郵便局は廃材として養豚組合に払い下げが決まっていました。

この話を聞きつけた明治村は、明治時代に建設された貴重な石造建築を救うべく譲り受け

ました。明治村へ移築するために調べた結果、2つの建物をつなぎ合わせていた跡が見つかり、

当初の姿がわかりました。これにより明治村では、札幌郵便局全体ではなく創建当初の

電話交換局の姿で復元することを決めました。

ました。明治村へ移築するために調べた結果、2つの建物をつなぎ合わせていた跡が見つかり、

当初の姿がわかりました。これにより明治村では、札幌郵便局全体ではなく創建当初の

電話交換局の姿で復元することを決めました。

⑥明治村へ、そして重要文化財に。

札幌電話交換局は明治村への移築決定第1号となり、昭和40(1965)年3月18日、明治村開村と

同時に一般公開されました。一度は廃材となることが決まっていたこの建物は現存する最古の

石造電話交換局であり、1階と2階の間に帯状に巡らされた胴蛇腹(どうじゃばら)の文様など

建物外観に美しいデザインが見られることから、昭和43年4月24日付けで国の重要文化財に

指定されました。」

同時に一般公開されました。一度は廃材となることが決まっていたこの建物は現存する最古の

石造電話交換局であり、1階と2階の間に帯状に巡らされた胴蛇腹(どうじゃばら)の文様など

建物外観に美しいデザインが見られることから、昭和43年4月24日付けで国の重要文化財に

指定されました。」

「 電話室 」入口。

「 電話室

この電話交換局には、自働電話(現在でいう公衆電話)を置いている部屋がありました。

札幌の大通という場所にあったことから「大通電話所」とも呼ばれていました。

札幌の大通という場所にあったことから「大通電話所」とも呼ばれていました。

この小さな部屋が、電話所であったと考えられています。」

「 床の違い 」。

「 床の違い

玄関ホールの床は、職員が働く場所の床より一段低く、素材が異なっています。公衆の場所

として市民が入ることができる場所なので、 多くの人が出入りしても床がすり減らないように、

硬い石が使われていました。 」

として市民が入ることができる場所なので、 多くの人が出入りしても床がすり減らないように、

硬い石が使われていました。 」

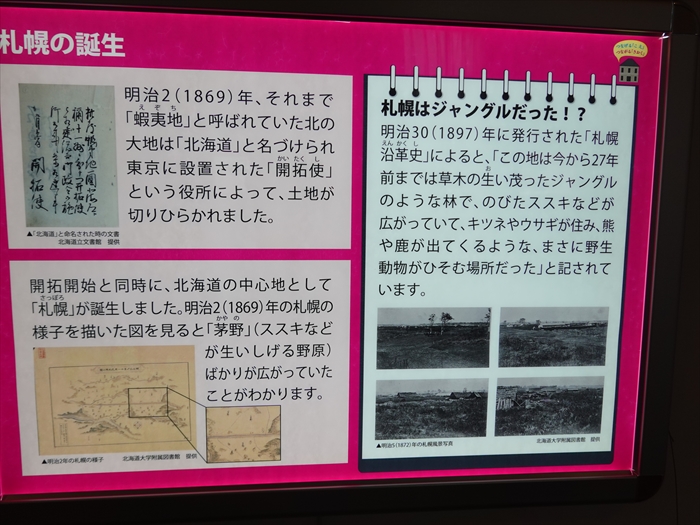

「 札幌の誕生 」。

「 札幌の誕生

明治2(1869)年、それまで「蝦夷地」と呼ばれていた北の大地は「北海道」と名づけられ東京に

設置された「開拓使」という役所によって、土地が切りひらかれました。

設置された「開拓使」という役所によって、土地が切りひらかれました。

開拓開始と同時に、北海道の中心地として「札幌」が誕生しました。明治2(1869)年の札幌の

様子を描いた図を見ると「茅野(かやの)」(ススキなどが生いしげる野原)ばかりが広がっていた

ことがわかります。

様子を描いた図を見ると「茅野(かやの)」(ススキなどが生いしげる野原)ばかりが広がっていた

ことがわかります。

札幌はジャングルだった!?

明治30(1897)年に発行された「札幌沿革史」によると、「この地は今から27年前までは草木の

生い茂ったジャングルのような林で、のびたススキなどが広がっていて、キツネやウサギが住み、

熊や鹿が出てくるような、まさに野生動物がひそむ場所だった」と記されています」

生い茂ったジャングルのような林で、のびたススキなどが広がっていて、キツネやウサギが住み、

熊や鹿が出てくるような、まさに野生動物がひそむ場所だった」と記されています」

「 戦後の札幌 」。

「 戦後の札幌

戦後、空襲などの被害が比較的少なかった札幌は北海道の中心地として更に発展していきます。

そして昭和36(1961)年には1972年に開催する冬季オリンピック会場の立候補を市議会で

可決しました。世界各国からの訪問者を受け入れるべく街の整備が始まり、大通に位置していた

札幌郵便局は解体・移築されることとなりました。

今でも札幌の大通には、電話交換はじまりの碑が残されています。札幌にお出かけの際は探して

みてください。

写真は、解体前と解体後の札幌大通」。

「 北海道の中心地へ 」。

「 北海道の中心地へ

大正7(1918)年、開拓開始から50年を記念して、北海道庁主催の「開道五十年記念博覧会」が

札幌を第一会場、小樽を第二会場として開催されました。札幌会場には、15のパビリオンが

設けられ、会場内には電話も設置されました。また、この博覧会の開催に合わせて、札幌の街に

「札幌電気軌道」という路面電車も走るようになり、札幌は近代的な街として北海道の中心地と

なっていきます。

大盛況の博覧会!

博覧会の様子はたくさんの絵葉書にもなりました。絵葉書を見ると、博覧会の盛況ぶりが

わかります。

昭和11(1936)年、札幌は国際電話の通話区域に編入され、世界各国と電話が開通するように

なりました。札幌が北海道の中心地として発展したことで、函館、小樽よりひと足先に

国際電話ができるようになったのです。」

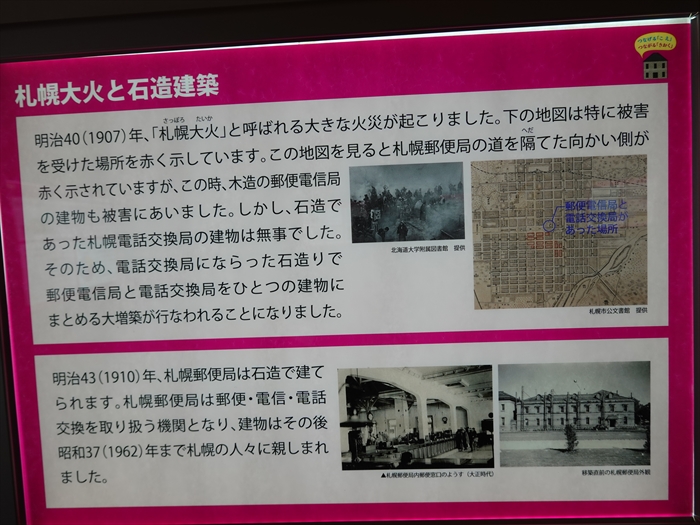

「 札幌大火と石造建築

明治40 (1907)年、「札幌大火」と呼ばれる大きな火災が起こりました。下の地図は特に被害を

受けた場所を赤く示しています。この地図を見ると札幌郵便局の道を隔てた向かい側が赤く

示されていますが、この時、木造の郵便電信局の建物も被害にあいました。しかし、石造であった

札視電話交換局の建物は無事でした。

受けた場所を赤く示しています。この地図を見ると札幌郵便局の道を隔てた向かい側が赤く

示されていますが、この時、木造の郵便電信局の建物も被害にあいました。しかし、石造であった

札視電話交換局の建物は無事でした。

そのため、電話交換局にならった石造りで郵便電信局と電話交換局をひとつの建物にまとめる

大増築が行なわれることになりました。」

大増築が行なわれることになりました。」

明治43 (1910)年、札幌郵便局は石造で建てられます。札幌郵便局は郵便・電信・電話交換を

取り扱う機関となり、建物はその後昭和37 (1962)年まで札幌の人々に親しまれました。」

取り扱う機関となり、建物はその後昭和37 (1962)年まで札幌の人々に親しまれました。」

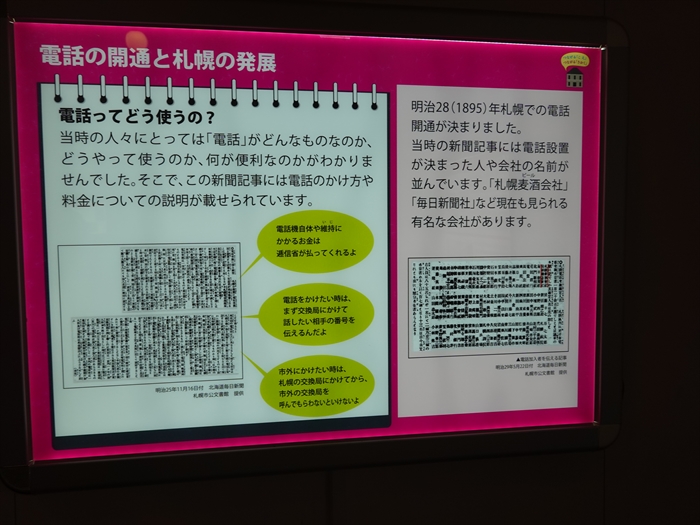

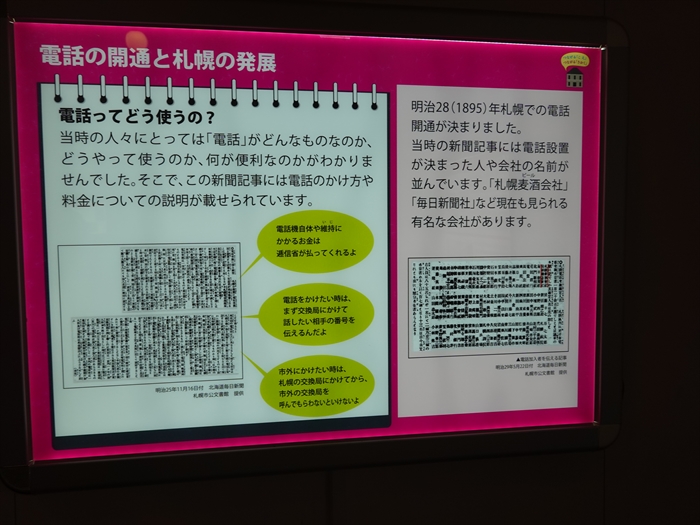

「 電話の開通と札幌の発展

電話ってどう使うの?

当時の人々にとっては「電話」がどんなものなのか、どうやって使うのか、何が便利なのかが

わかりませんでした。そこで、この新間記事には電話のかけ方や料金についての説明が

載せられています。

わかりませんでした。そこで、この新間記事には電話のかけ方や料金についての説明が

載せられています。

明治28 (1895)年札幌での電話開通が決まりました。

当時の新聞記事には電話設置が決まった人や会社の名前が並んでいます。「札幌麦酒会社」

「毎日新聞社」など現在も見られる有名な会社があります。」

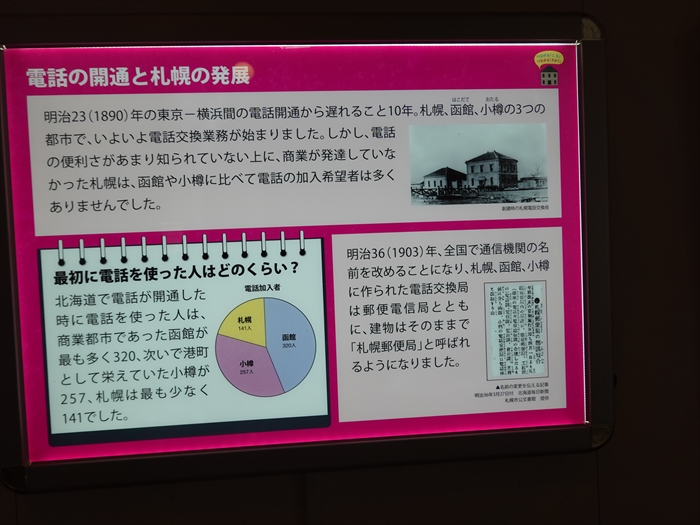

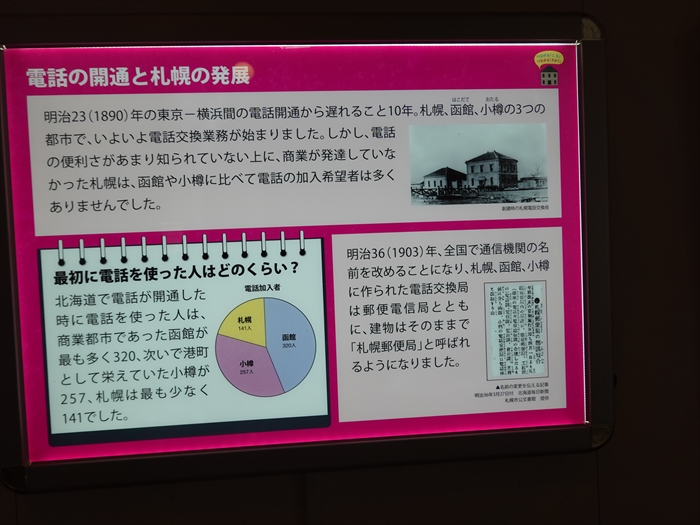

「 電話の開通と札幌の発展

明治23 (1890)年の東京ー横浜間の電話開通から遅れること10年。札幌、函館、小樽の3つの

都市で、いよいよ電話交換業務が始まりました。しかし、電話の便利さがあまリ知られていない

上に、商業が発達していなかった札幌は、函館や小樽に比べて電話の加入希望者は多く

ありませんでした。

都市で、いよいよ電話交換業務が始まりました。しかし、電話の便利さがあまリ知られていない

上に、商業が発達していなかった札幌は、函館や小樽に比べて電話の加入希望者は多く

ありませんでした。

最初に電話を使った人はどのくらい?

北海道で電話が開通した時に電話を使った人は、商業都市であった函館が最も多く320、

次いで港町として栄えていた小樽が257、札幌は最も少なく141でした。

次いで港町として栄えていた小樽が257、札幌は最も少なく141でした。

明治36 (1903)年、全国で通信機関の名前を改めることになり、札幌、函館、小樽に作られた

電話交換局は郵便電信局とともに、建物はそのままで「札幌郵便局」と呼ばれるように

なりました。」

電話交換局は郵便電信局とともに、建物はそのままで「札幌郵便局」と呼ばれるように

なりました。」

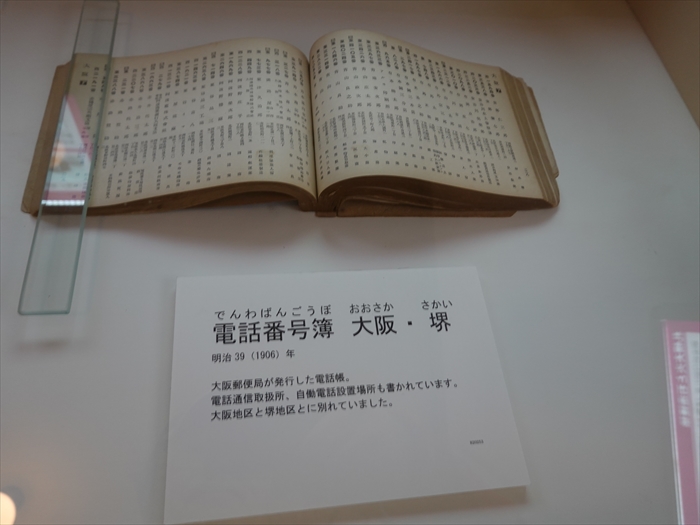

「 電話番号簿 大阪・堺

明治39(1906)年

大阪郵便局が発行した電話帳。

電話通信取扱所、自動電話設置場所も書かれています。

大阪地区と堺地区とに別れていました。」

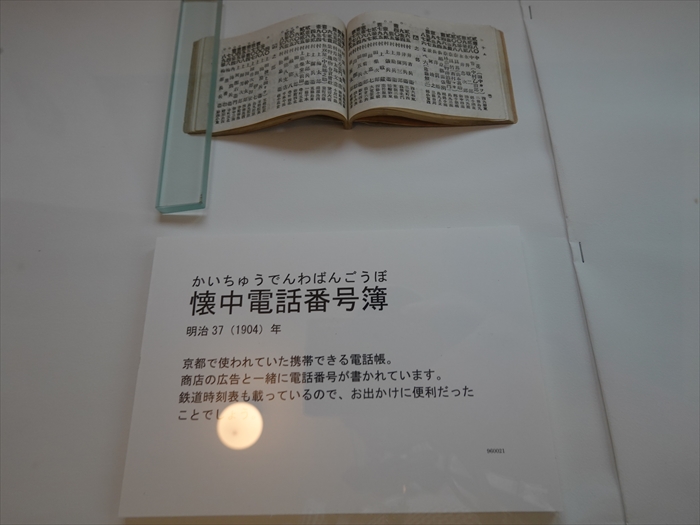

「 懐中電話番号簿

明治37 (1904)年

京都で使われていた携帯できる電話帳

商店の広告と一緒に電話番号が書かれています.

鉄道時刻表も載っているので、お出かけに便利だったことでしょう。」

「 明治時代の電話帳

札幌で電話交換が始まったのは明治33(1900)年、その頃、日本各地で電話が使われていました.

明治時代はどんな電話帳を使われていたのでしょう?

当時の大阪、京都、横浜の資料をご紹介します。」

「 電話開通者及番號通知

横浜電話交換局が発行した番号通知書。

電話番号は4ケタで、外国と貿易する会社の名前が並んでいます。当時電話を使うのは

商人が多かったことがわかります。」

「 電話の開通と札幌の発展 」。

「 札幌の開拓と電信

赤い色で示されている街は、明治7 (1874)年に電信局が置かれた街です。本州と連絡を

とるには青森の電信局と電信線をつなぐ必要があったため、北海道の中でも本州に近い場所にしか

電信局が置かれませんでした。

電信局が置かれませんでした。

火に強い建物を!

明治12 (1879)年、開拓の象徴でもある開拓使札幌本庁舎が火災で焼失してしまいました。

これ以降、開拓使は札幌近郊から切リ出される石材を使い、耐火性のある石造建築を勧め、

火災に強い街づくりを目指すようになりました。

火災に強い街づくりを目指すようになりました。

明治15 (1882)年、10年計画で行なわれていた開拓使は廃止されます。それまで開拓使が

担っていた電信事業は、他の地域と同じように「エ部省」が扱うことになりました。

その後明治18 (1885)年には、郵便などの通信事業を担う「逓信省」が誕生し、電信事業は

郵便とともに遜信省の取り扱いとなりました。」

担っていた電信事業は、他の地域と同じように「エ部省」が扱うことになりました。

その後明治18 (1885)年には、郵便などの通信事業を担う「逓信省」が誕生し、電信事業は

郵便とともに遜信省の取り扱いとなりました。」

「 札幌の開拓と電信

明治5 (1872)年、開拓使に電信係が設置され、翌年には北海道に電信線がつくられました。

電信は、遠い東京との速やかな連絡に役立ちました。

明治6 (1873)年、東京にあった開拓使の本部が札幌へ移されました。これにより、札幌に

木造2階建ての「開拓使礼札幌本庁舎」が建てられます。屋上にある八角形の展望塔に立てられて

いるのは、白地に赤い星が描かれた旗です。この旗は開拓使のシンボルとして使われました。

木造2階建ての「開拓使礼札幌本庁舎」が建てられます。屋上にある八角形の展望塔に立てられて

いるのは、白地に赤い星が描かれた旗です。この旗は開拓使のシンボルとして使われました。

電信ってなに?

「電信」とは文字や数字を電気信号で相手に伝える連絡手段です。

この電信によって送られる紙が「電報」で、手紙よリも早く相手にメッセージを送ることが

できます。」

できます。」

そして2階へ。

階段親柱 。

歴史を感じさせる階段を上る。

「 荷揚げ口 」。

「 荷揚げ口

床の四角く区切られている所は「荷揚げ口」と呼ばれます。板が外せるようになっており、

1階から2階への電話交換機などを運び入れることができました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.