PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

そして 「観音寺」のある「観音山」

の入口に到着。

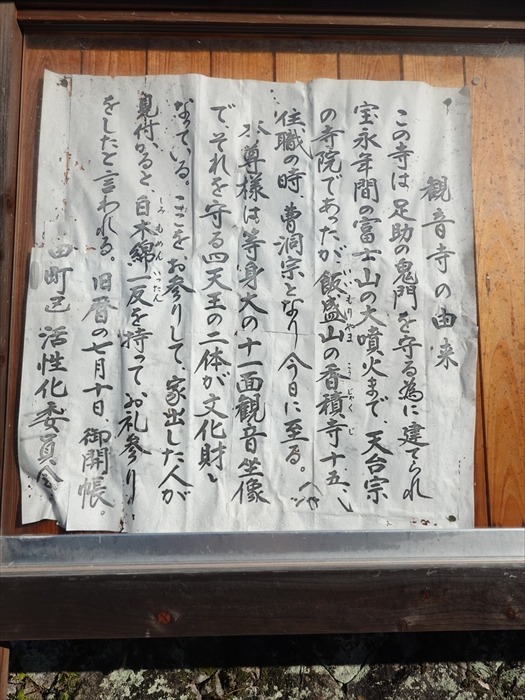

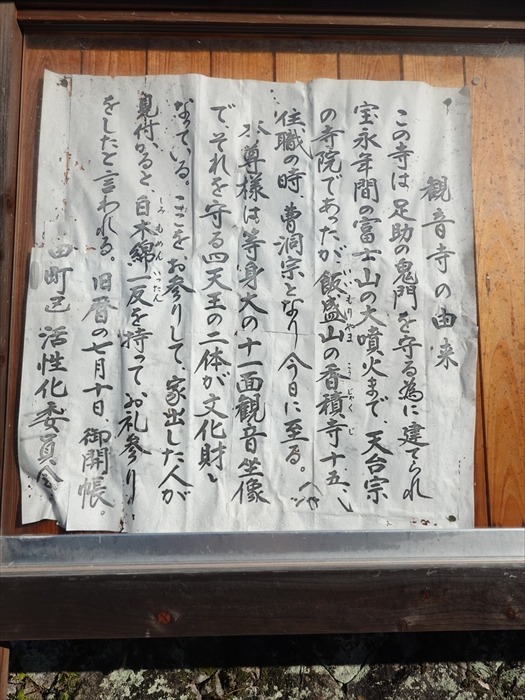

「 観音寺の由来

この寺は足助の鬼門を守る為に建てられ、宝永年間の富士山の大噴火まで、天台宗の寺院で

あったが、飯盛山の香積寺十五代住職の時、曹洞宗となり今日に至る。

本尊様は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体が文化財となっている。

ここをお参りして、家出した人が見付かると、白木綿一反を持ってお礼参りをしたと言われる。

旧暦の七月十日、御開帳。

田町区 活性化委員会」

寺号標石に「 圓通山観音堂 」。

「 二十三、観音寺(大観音城跡)

この上にある観音寺は、もみじと桜におおわれ本尊の観音菩薩座像・四天王立像などが

安置されております。また本堂のあるところは足助七城の一つ大観音城の居館跡と考えられ

頂上附近には城塁も残っております。

足助町文化財保護委員会」

社殿に近づいて。

左側に「 牛頭天王社 」と書かれた木札が掲げられていた。

内陣。

そして「 御嶽大神

「 御嶽教 足助日乃出講 」碑。

御嶽山は岐阜県と長野県境にある、標高3,067mの高い山で、古来より信仰登山が行われて

きた聖地であったと。

「 御嶽大神社

神社の正面の幕には「 御嶽教 足助日乃出講役員一同 」と。

内陣 。

社殿の横にあった石碑。

「 足助日乃出講 催?講百周年記念碑 平成五年四月吉日 」と。

「観音堂」への山道を上りながら、「観音山」の紅葉を楽しむ。

見上げて。

朝の陽光に輝くモミジ葉。

緑と赤のコラボを楽しみながら。

そして「観音山」の頂上手前の広場に到着。

「 見晴らしデッキ 」に向かう。

眼下の「足助の街並み」 を見る。

ここは、香嵐渓とは異なり、早朝から陽光が射し込む場所なのである。

これぞ照紅葉(てりもみぢ/てりもみじ)!!

そして石段を上る。

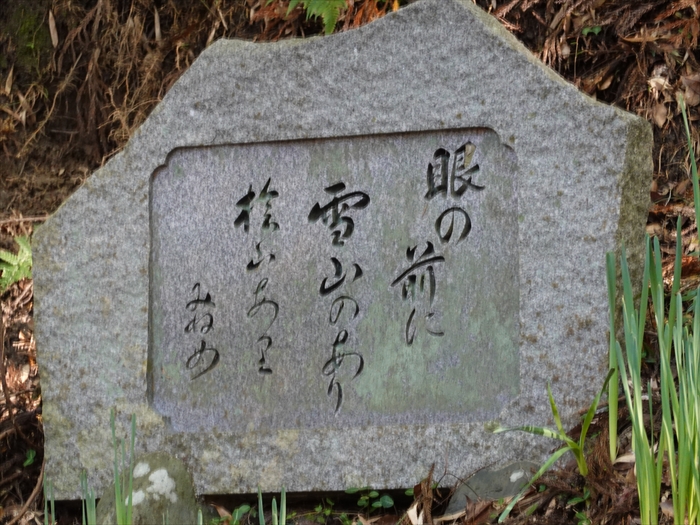

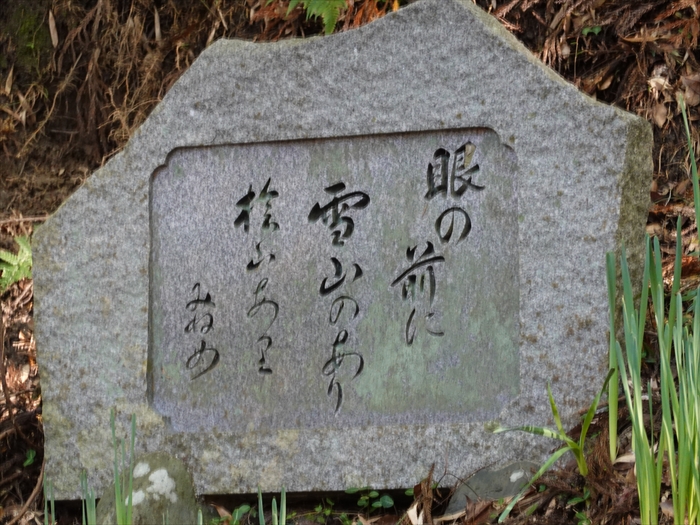

句碑:「 眼の前に 雪山のあり 桧山あ里(り) みねめ 」。

本堂正面右には、堂の中に 多くの石仏 が納められていた。

様々な前掛けを纏った石仏が奉納されていた。

さらに。

そして本堂正面に。

観音寺は足助の鬼門(邪気が出入りする方角)を守るため、江戸時代初期に建立されました。

「観音山は足助の鬼門の方角にあり、京都を守る比叡山に通じるものがある」と。

江戸時代中期の富士山噴火までは天台宗の寺院でした。その後の経緯は不明ですが、飯盛山の

香積寺十五代住職の時に曹洞宗となったと伝わっています。また他にも曹洞宗本山から

みえた方が開山(位牌には「正徳」の年号)した説もあり、詳細は分かっていないと。

香積寺の方が代々住職を引き継ぎ、最後は尼様が住職を務めていたそうです。歴代住職の中には

明治天皇と深い関係を持った尼様がいて、天皇家の象徴である菊の紋様の入った位牌が

あるとのこと。

本尊は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体(持国天と広目天)が

豊田市指定文化財になっているとのこと。

また三河国准秩父参り(秩父まで行かなくても三河地域で気軽にお参りができるようにしたもの)

の札所の第一番となっている。残念ながら現在札所は閉めてしまった。

以前はここをお参りすると、家出した人が見つかると云われ、白木綿一反を持って、お礼参り

したと伝わっているのだと。

石仏を陽光を背に 。

この先が曲輪跡であろうか。

そして「 観音寺 」を後にして、山を下る。

今回も、第二の香嵐渓とも呼ばれる、足助の隠れたもみじの名所を訪ねたのであった。

訪れる人もなく、我々3人占めの観音山であった。

少子高齢化に伴い景観維持も難しくなって来ているようであった。

魅力ある歴史も知る人が少なくなり、後世へつなげていくことが難しくなって来ているのが

現実なのであろう。

様々な課題はあろうが、まずはぜひ足を運んでいただき、その素晴らしいここの景観を

知っていただけたらと思いながら。

いつまでも佇んでいたい空間なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

「 観音寺の由来

この寺は足助の鬼門を守る為に建てられ、宝永年間の富士山の大噴火まで、天台宗の寺院で

あったが、飯盛山の香積寺十五代住職の時、曹洞宗となり今日に至る。

本尊様は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体が文化財となっている。

ここをお参りして、家出した人が見付かると、白木綿一反を持ってお礼参りをしたと言われる。

旧暦の七月十日、御開帳。

田町区 活性化委員会」

寺号標石に「 圓通山観音堂 」。

「 二十三、観音寺(大観音城跡)

この上にある観音寺は、もみじと桜におおわれ本尊の観音菩薩座像・四天王立像などが

安置されております。また本堂のあるところは足助七城の一つ大観音城の居館跡と考えられ

頂上附近には城塁も残っております。

足助町文化財保護委員会」

大観音城

は真弓山城(足助城)、飯盛山城、臼木ヶ峯城、城山城、 成瀬城、および黍生城

(きびゅうじょう)と共に足助七城(足助七屋敷)に数えられる。

足助七城のなかでは東端に位置

し、 真弓山城(足助城)とは足助川を挟んだ対岸の山に

築かれている

のであった。

「 牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)

」。

牛頭天王は日本における神仏習合の神。釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神とされたと。

社殿に近づいて。

左側に「 牛頭天王社 」と書かれた木札が掲げられていた。

内陣。

そして「 御嶽大神

「 御嶽教 足助日乃出講 」碑。

御嶽山は岐阜県と長野県境にある、標高3,067mの高い山で、古来より信仰登山が行われて

きた聖地であったと。

「 御嶽大神社

神社の正面の幕には「 御嶽教 足助日乃出講役員一同 」と。

内陣 。

社殿の横にあった石碑。

「 足助日乃出講 催?講百周年記念碑 平成五年四月吉日 」と。

「観音堂」への山道を上りながら、「観音山」の紅葉を楽しむ。

雑草が生え放題で荒れ気味の参道には朱の鳥居の奥に小さな稲荷社の祠も。

手前の鳥居は今にも倒れそう。

そして参道には、ぼんぼり(雪洞)?も立てられていたがこれも倒れていた。

見上げて。

朝の陽光に輝くモミジ葉。

緑と赤のコラボを楽しみながら。

そして「観音山」の頂上手前の広場に到着。

「 見晴らしデッキ 」に向かう。

眼下の「足助の街並み」 を見る。

ここは、香嵐渓とは異なり、早朝から陽光が射し込む場所なのである。

これぞ照紅葉(てりもみぢ/てりもみじ)!!

そして石段を上る。

句碑:「 眼の前に 雪山のあり 桧山あ里(り) みねめ 」。

正面に「 観音寺

」。

本堂は、かなり傷んでいて、「倒壊の恐れあり」の看板が。

本堂は、かなり傷んでいて、「倒壊の恐れあり」の看板が。

しかし、ここはこの城の武将の居館があったらしいと。

本堂から山頂までの間に曲輪が続き、山頂の主曲輪から派生する東尾根と北尾根にも

曲輪を確認することができるようであるが、整備された道は無く素人には?

本堂正面右には、堂の中に 多くの石仏 が納められていた。

様々な前掛けを纏った石仏が奉納されていた。

さらに。

そして本堂正面に。

観音寺は足助の鬼門(邪気が出入りする方角)を守るため、江戸時代初期に建立されました。

「観音山は足助の鬼門の方角にあり、京都を守る比叡山に通じるものがある」と。

江戸時代中期の富士山噴火までは天台宗の寺院でした。その後の経緯は不明ですが、飯盛山の

香積寺十五代住職の時に曹洞宗となったと伝わっています。また他にも曹洞宗本山から

みえた方が開山(位牌には「正徳」の年号)した説もあり、詳細は分かっていないと。

香積寺の方が代々住職を引き継ぎ、最後は尼様が住職を務めていたそうです。歴代住職の中には

明治天皇と深い関係を持った尼様がいて、天皇家の象徴である菊の紋様の入った位牌が

あるとのこと。

本尊は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体(持国天と広目天)が

豊田市指定文化財になっているとのこと。

また三河国准秩父参り(秩父まで行かなくても三河地域で気軽にお参りができるようにしたもの)

の札所の第一番となっている。残念ながら現在札所は閉めてしまった。

以前はここをお参りすると、家出した人が見つかると云われ、白木綿一反を持って、お礼参り

したと伝わっているのだと。

石仏を陽光を背に 。

足助氏七屋敷の一つと云われる大観音山城がここにあったと。

当時は岩崎城と呼ばれていたそうです。築城時期や城主など、詳細は不明ですが、同じく

足助地区にある飯盛山城を本城(領主が本拠地としているお城)に置いた足助氏一族が

守っていたと伝わります。

城山の南西尾根にある観音寺一帯が居館跡(城主が普段生活していた場所)の曲輪

(城の1区画のこと)とされ、そこからさらに北東に伸びた尾根伝いに曲輪が連なり山頂に

主郭が確認できます。

城を敵から守るための設備である堀切や土塁、土橋などが残っており、当時を偲ばせる

のであった。

この先が曲輪跡であろうか。

そして「 観音寺 」を後にして、山を下る。

今回も、第二の香嵐渓とも呼ばれる、足助の隠れたもみじの名所を訪ねたのであった。

訪れる人もなく、我々3人占めの観音山であった。

少子高齢化に伴い景観維持も難しくなって来ているようであった。

魅力ある歴史も知る人が少なくなり、後世へつなげていくことが難しくなって来ているのが

現実なのであろう。

様々な課題はあろうが、まずはぜひ足を運んでいただき、その素晴らしいここの景観を

知っていただけたらと思いながら。

いつまでも佇んでいたい空間なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.