PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

観音山の紅葉を楽しんだ後は折り返し、足助の街並みを南へ下る。

写真屋さんの向かいにあったのは酒屋であっただろうか。

2階に大きな看板「 優等清酒 賜冠 中垣酒造場醸 」「 志賀商店 」「 イチビキ 味噌醤油 」と。

可愛い犬の像。

恵比寿様 。

「 旅館 山城屋 👈️ リンク

明治20年開業。はじめは馬宿だったそうで、当時の風情が味わえる貴重な存在である。」

そして「JAあいち豊田 足助支店」の壁には、多くの案内板が並んでいた。

近づいて。

左から

「 動物と働く

開けた土地の少ない日本で輸送手段の要であったのは、長い間牛や馬などの家畜でした。

畑を耕すのも荷物を運ぶのも動物たちの力を借りていたのです。その頃の動物はペット

ではなく共に働く仲間のようなもので現在とは違う意味での家族でした。この商店街の

通りにも荷物を運ぶ牛や馬たちがごく普通に歩いていたと思うと不思議な感じがしますね。」

下段には

板慶(いたけい)

江戸末期創業の呉服屋”板倉屋商店”は、昭和の時代”板慶百貨店”として親しまれてきた。昭和26年に

現在の建物に改築(写真左下)建前の写真を見てもその勢いが伺える銀座通り商店街の顔のひとつ

である。創業から数えて5代目にあたる現社長は”いさおちゃん”の愛称で呼ばれています。」

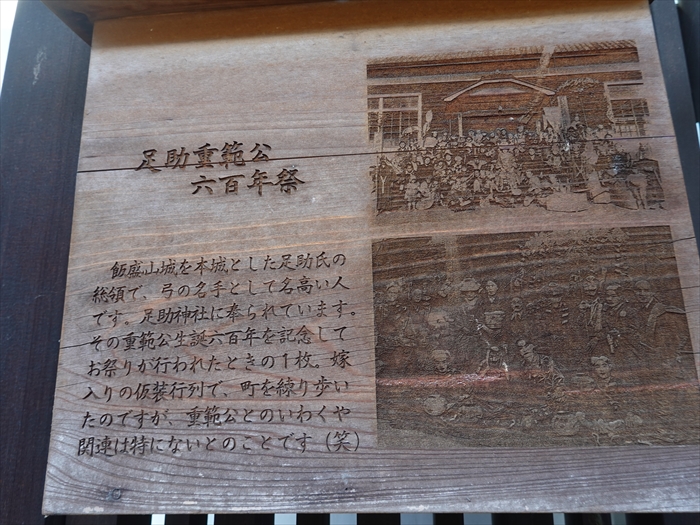

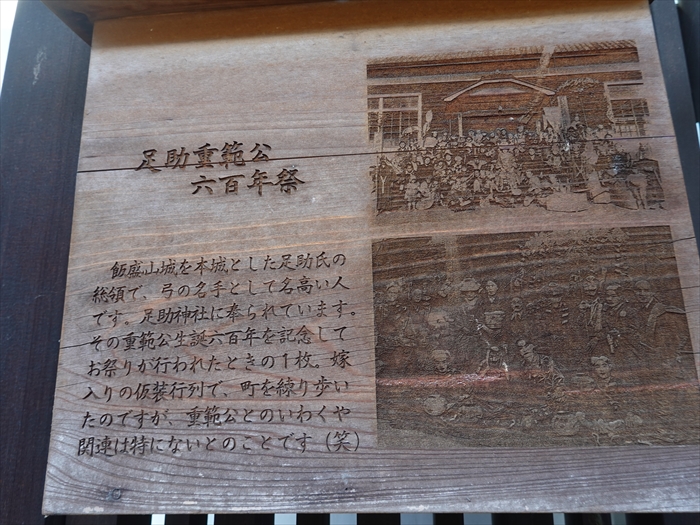

「 足利重範公 六百年祭

飯盛山城を本城とした足助氏の総領で、弓の名手として名高い人です。足助神社に奉られて

町を練り歩いたのですが、重範公とのいわくや関連は特にないとのことです(笑)」

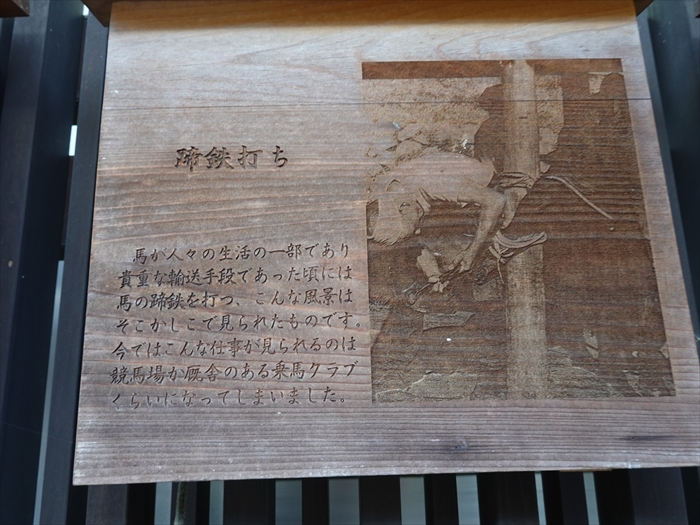

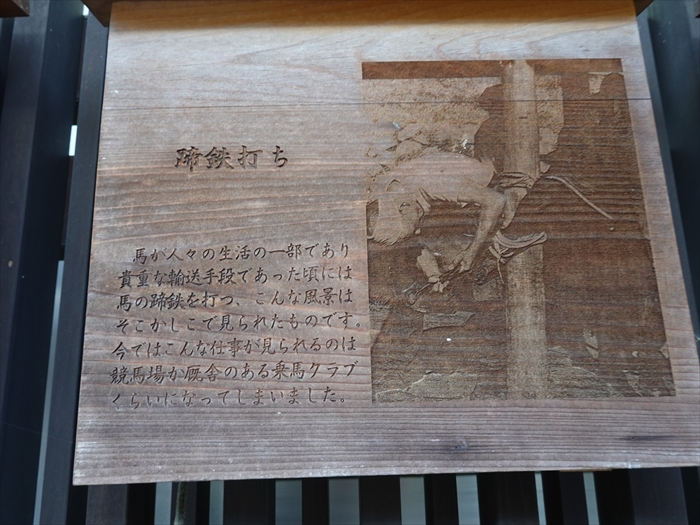

「 蹄鉄打ち

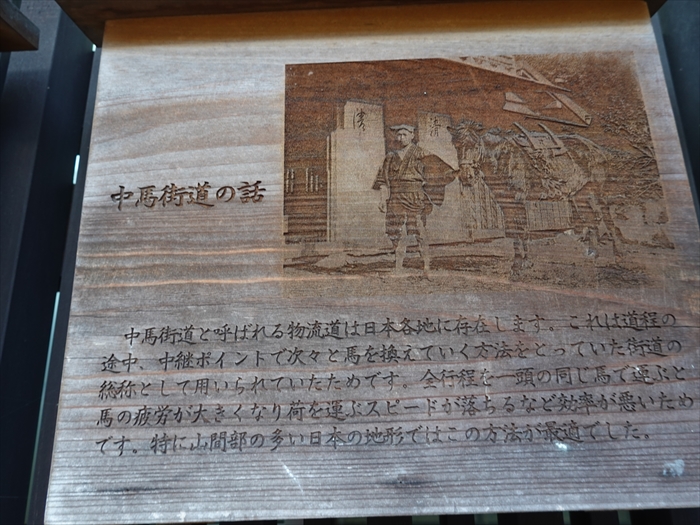

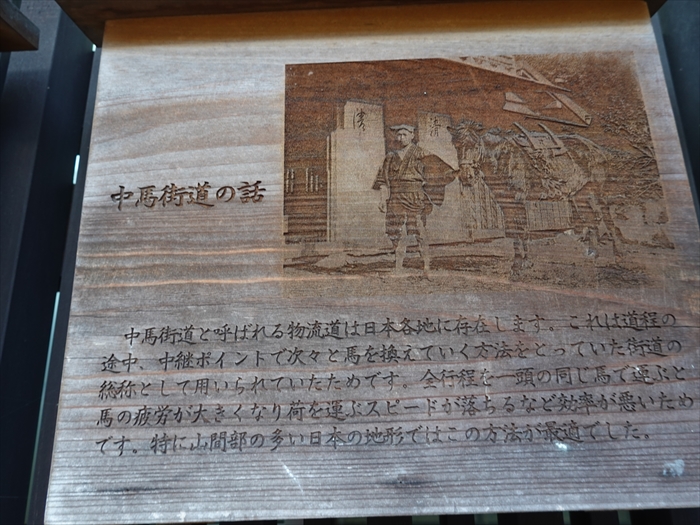

「 中馬街道の話

中馬街道と呼ばれる物流道は日本各地に存在します。これは道程の途中、中継ポイントで次々と

馬を換えていく方法をとっていた街道の総称として用いられていたためです。全行程を一頭の同じ

馬で運ぶと馬の疲労が大きくなり荷を運ぶスピードが落ちるなど効率が悪いためです。特に

山間部の多い日本の地形ではこの方法が最適でした。」

「 粋な宴会

晴れ渡った空の下香嵐渓の川べりで敷物にお弁当を広げ紅葉狩りでしょうか?それにしても

中央の男性の三味線が粋ですね。青空の屋外で聞く三味線の音はどんなでしょう。今の人より

人生の時間を楽しんで使っていたようです。」

「 記念写真

明治の頃の記念写真です。私は未だかつてこれほど感動的な記念写真を見たことがありません。

この頃の写真が大変貴重な物であった事はこの気合いの入りまくった服装でわかります。

それなのにこの全員の視線が定まらない感じは一体!?それぞれが自慢の角度で写っている

様に見えるこの一枚、一人一人が坂本龍馬の様じゃありませんか!」

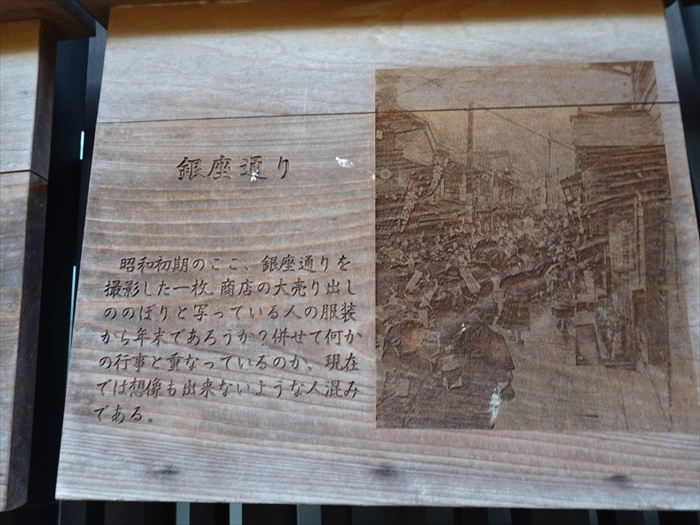

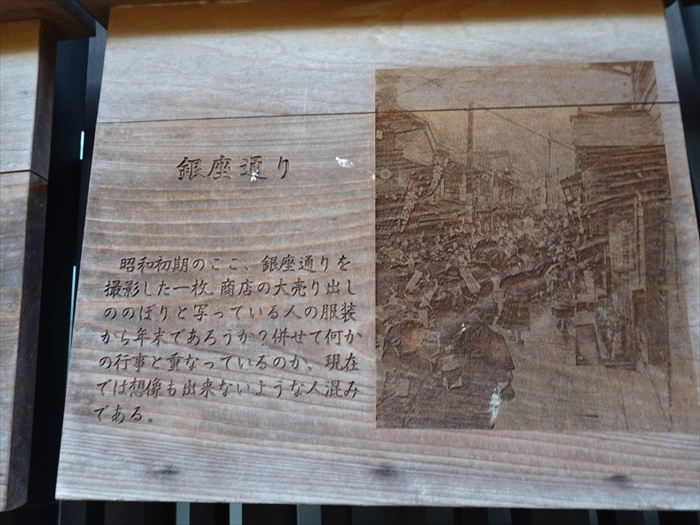

「 銀座通り

昭和初期のここ、銀座通りを撮影した一枚。商店の大売り出しののぼりと写っている人の服装

から年末であろうか?併せて何かの行事と重なっているのか、現在では想像も出来ないような

人混みである。」

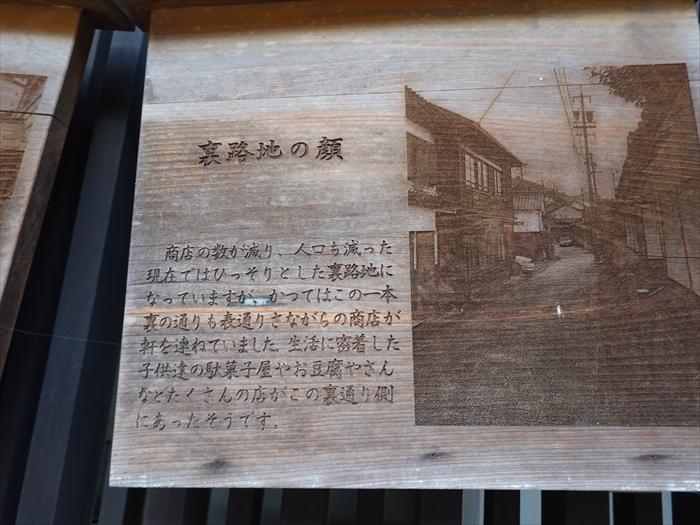

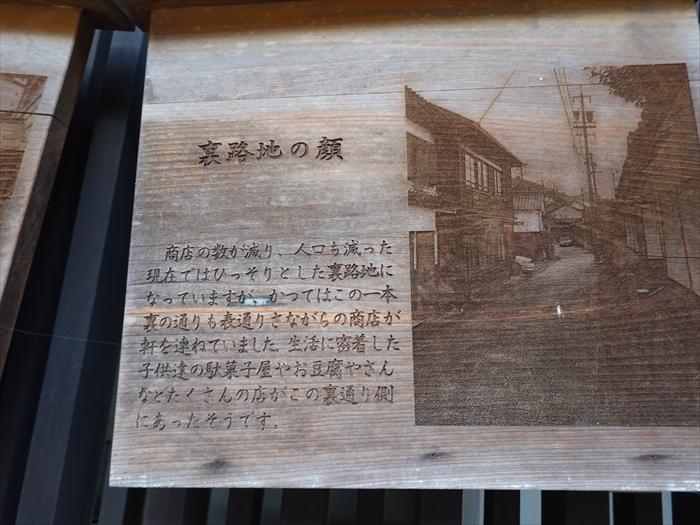

「 路地裏の顔

商店の数が減り、人口も減った現在ではひっそりとした裏路地になっていますが、かつては

この一本裏の通りも表通りさながらの商店が軒を連ねていました。生活に密着した子供達の

駄菓子屋やお豆腐やさんなどたくさんの店がこの裏通り側にあったそうです。」

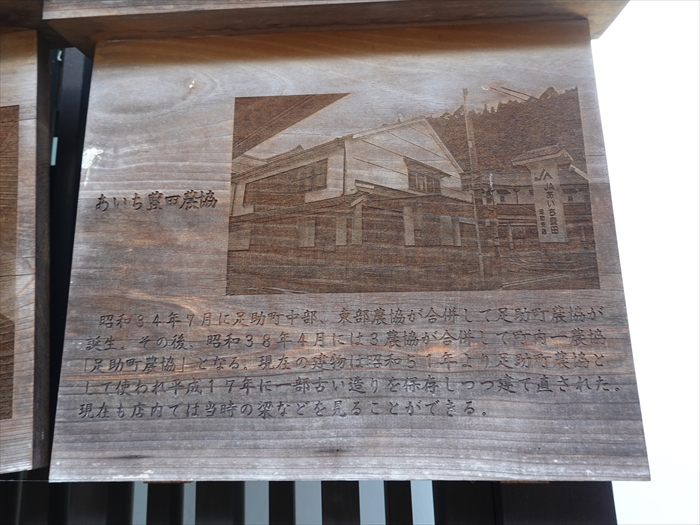

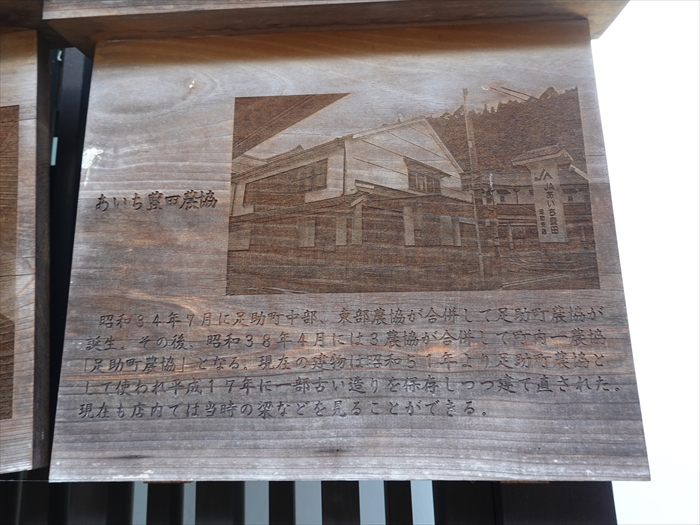

「 あいち豊田農協

昭和34年7月に足助町中部、東部農協が合併して足助農協が誕生、その後、昭和38年4月には

3農協が合併して町内一農協「足助町農協」となる。現在の建物は昭和51年より足助町農協と

して使われた平成17年に一部古い造りを保存しつつ建て直された。

現在も店内では当時の梁などを見ることができる。」

さらに進むと、様々な福助人形が並んでいた。

近づいて。

ここにも七福神の人形が。

左側にあった「 莨屋・塩座 」を再び。

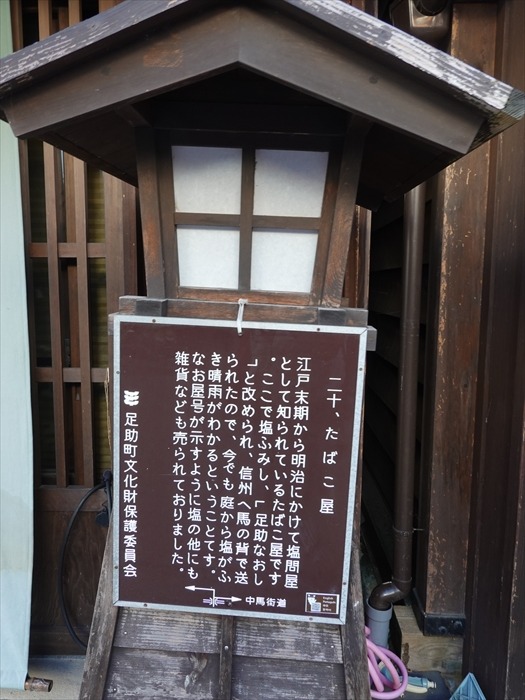

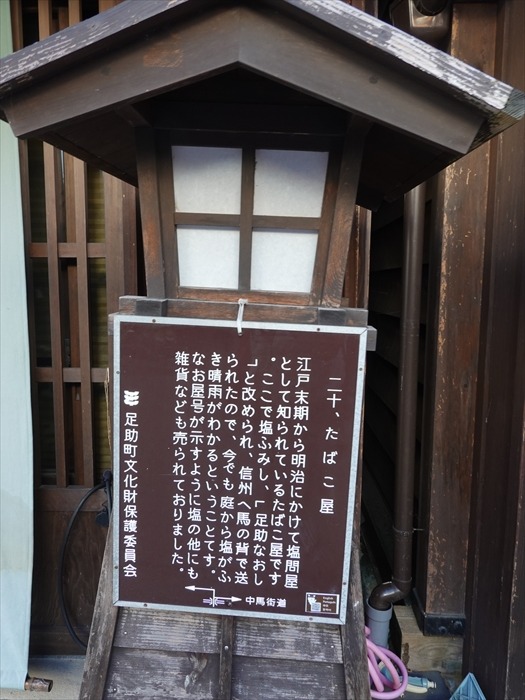

「 二十、たばこ屋

「 莨屋岡本家住宅 豊田市指定有形民俗文化財

「 営業日 土、日よう日

10:00 ~ 16:30

莨屋・塩座 (たばこや・しおざ)」

「 莨屋岡本家住宅 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

写真屋さんの向かいにあったのは酒屋であっただろうか。

2階に大きな看板「 優等清酒 賜冠 中垣酒造場醸 」「 志賀商店 」「 イチビキ 味噌醤油 」と。

可愛い犬の像。

恵比寿様 。

「 旅館 山城屋 👈️ リンク

明治20年開業。はじめは馬宿だったそうで、当時の風情が味わえる貴重な存在である。」

そして「JAあいち豊田 足助支店」の壁には、多くの案内板が並んでいた。

近づいて。

左から

「 動物と働く

開けた土地の少ない日本で輸送手段の要であったのは、長い間牛や馬などの家畜でした。

畑を耕すのも荷物を運ぶのも動物たちの力を借りていたのです。その頃の動物はペット

ではなく共に働く仲間のようなもので現在とは違う意味での家族でした。この商店街の

通りにも荷物を運ぶ牛や馬たちがごく普通に歩いていたと思うと不思議な感じがしますね。」

下段には

板慶(いたけい)

江戸末期創業の呉服屋”板倉屋商店”は、昭和の時代”板慶百貨店”として親しまれてきた。昭和26年に

現在の建物に改築(写真左下)建前の写真を見てもその勢いが伺える銀座通り商店街の顔のひとつ

である。創業から数えて5代目にあたる現社長は”いさおちゃん”の愛称で呼ばれています。」

「 足利重範公 六百年祭

飯盛山城を本城とした足助氏の総領で、弓の名手として名高い人です。足助神社に奉られて

町を練り歩いたのですが、重範公とのいわくや関連は特にないとのことです(笑)」

「 蹄鉄打ち

馬が人々の生活の一部てあり貴重な輸送手段であった頃には馬の蹄鉄を打つ、こんな風景は、

そこかしこで見られたものです。

今ではこんな仕事が見られるのは競馬場や厩舎のある乗馬クラブくらいになってしまいました。」

そこかしこで見られたものです。

今ではこんな仕事が見られるのは競馬場や厩舎のある乗馬クラブくらいになってしまいました。」

「 中馬街道の話

中馬街道と呼ばれる物流道は日本各地に存在します。これは道程の途中、中継ポイントで次々と

馬を換えていく方法をとっていた街道の総称として用いられていたためです。全行程を一頭の同じ

馬で運ぶと馬の疲労が大きくなり荷を運ぶスピードが落ちるなど効率が悪いためです。特に

山間部の多い日本の地形ではこの方法が最適でした。」

「 粋な宴会

晴れ渡った空の下香嵐渓の川べりで敷物にお弁当を広げ紅葉狩りでしょうか?それにしても

中央の男性の三味線が粋ですね。青空の屋外で聞く三味線の音はどんなでしょう。今の人より

人生の時間を楽しんで使っていたようです。」

「 記念写真

明治の頃の記念写真です。私は未だかつてこれほど感動的な記念写真を見たことがありません。

この頃の写真が大変貴重な物であった事はこの気合いの入りまくった服装でわかります。

それなのにこの全員の視線が定まらない感じは一体!?それぞれが自慢の角度で写っている

様に見えるこの一枚、一人一人が坂本龍馬の様じゃありませんか!」

「 銀座通り

昭和初期のここ、銀座通りを撮影した一枚。商店の大売り出しののぼりと写っている人の服装

から年末であろうか?併せて何かの行事と重なっているのか、現在では想像も出来ないような

人混みである。」

「 路地裏の顔

商店の数が減り、人口も減った現在ではひっそりとした裏路地になっていますが、かつては

この一本裏の通りも表通りさながらの商店が軒を連ねていました。生活に密着した子供達の

駄菓子屋やお豆腐やさんなどたくさんの店がこの裏通り側にあったそうです。」

「 あいち豊田農協

昭和34年7月に足助町中部、東部農協が合併して足助農協が誕生、その後、昭和38年4月には

3農協が合併して町内一農協「足助町農協」となる。現在の建物は昭和51年より足助町農協と

して使われた平成17年に一部古い造りを保存しつつ建て直された。

現在も店内では当時の梁などを見ることができる。」

さらに進むと、様々な福助人形が並んでいた。

近づいて。

ここにも七福神の人形が。

左側にあった「 莨屋・塩座 」を再び。

「 二十、たばこ屋

江戸末期から明治にかけて塩問屋として知られているたばこ屋です。ここで塩ふみし、

「足助なおし」と改められ、信州へ馬の背で送られたので、今でも庭から塩がふき

晴雨がわかるということです。なお屋号が示すように塩の他にも雑貨なども売られて

おりました。

足助町文化財保護委員会」「足助なおし」と改められ、信州へ馬の背で送られたので、今でも庭から塩がふき

晴雨がわかるということです。なお屋号が示すように塩の他にも雑貨なども売られて

おりました。

「 莨屋岡本家住宅 豊田市指定有形民俗文化財

指定 平成21年6月9日

主屋、塩座、土蔵、離れ座敷

当住宅は、江戸時代後期から明治時代の足助町屈指の塩問屋で、当時の屋敷構えと建物が現存

しています。

しています。

妻入りと平入りの建物の混在は足助町の町並みの特徴で、この形式が同一屋敷内の構成として

見られる点が貴重であり、足助町の伝統的な町並み景観を形成する重要な遺構の一つです。

街道から向かって左の主屋と右の塩座、奥には川に面した離れ座敷、土蔵が並び、塩問屋と

しての一団の屋敷構えが良好に残されています。」

見られる点が貴重であり、足助町の伝統的な町並み景観を形成する重要な遺構の一つです。

街道から向かって左の主屋と右の塩座、奥には川に面した離れ座敷、土蔵が並び、塩問屋と

しての一団の屋敷構えが良好に残されています。」

「 営業日 土、日よう日

10:00 ~ 16:30

莨屋・塩座 (たばこや・しおざ)」

「 莨屋岡本家住宅 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.