PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

再び「 足助中馬館

」・「 旧稲橋銀行足助支店

」の内部を訪ねた。

「足助中馬館」は、稲橋銀行足助支店として建てられた建物を利用した資料館。明治から大正に

かけての地方銀行の姿をよく残しており、現在は県の文化財指定となっています。

開館時間 午前9時~午後5時

休館日 毎週木曜日(祝日及び11月は開館)

12月28日~1月4日

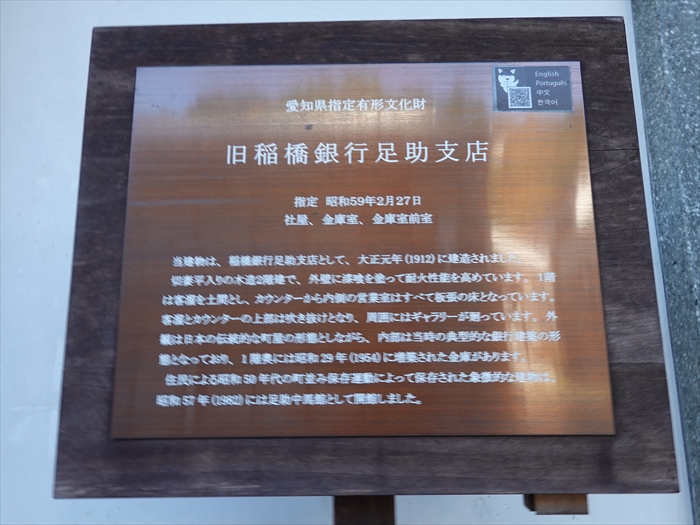

「 旧稲橋銀行足助支店 愛知県指定有形文化財

指定 昭和59年2月27日

社屋、金庫室、金庫室前室

当建物は、稲橋銀行足助支店として、大正元年(1912)に建造されました。

切妻平入りの木造2階建で、外壁に漆喰を塗って耐火性能を高めています。1階は客溜を土

間とし、カウンターから内側の営業室はすべて板張の床となっています。

客溜とカウンターの上部は吹き抜けとなり、周囲にはギャラリーが廻っています。外観は日本の

伝統的な町屋の形態としながら、内部は当時の典型的な銀行建築の形態となっており、1階奥には

昭和29年(1954)に増築された金庫があります。

伝統的な町屋の形態としながら、内部は当時の典型的な銀行建築の形態となっており、1階奥には

昭和29年(1954)に増築された金庫があります。

住民による昭和50年代の町並み保存運動によって保存された象徴的な建物は、昭和57年(1982)

には足助中馬館として開館しました。」

には足助中馬館として開館しました。」

豊田市 足助中馬館 」。

県指定文化財

旧稲橋銀行足助支店

愛知県教育委員会」。

「 足助中馬館 」・「 旧稲橋銀行足助支店 」の内部に再び。

正面の案内板

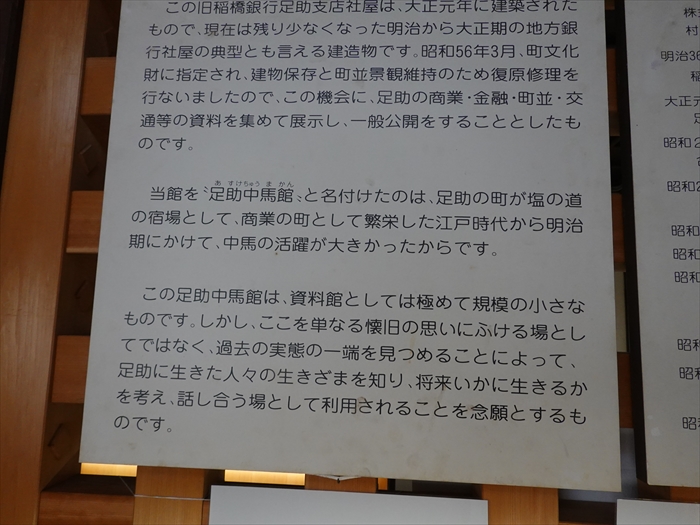

「この旧稲橋銀行足助支店社屋は、大正元年に建築されにもので、現在は残り少な<なった

明治から大正期の地方銀行社屋の典型とも言える建造物です。昭和56年3月、町文化財に

指定され、建物保存と町並景観維持のため復原修理を行ないましたので、この機会に、足助の

商業・金融・町並・交通等の資料を集めて展示し、一般公開をすることとしたものです。

当館を。足助中馬館と名付けたのは、足助の町が塩の道の宿場として、商業の町として繁栄した

江戸時代から明治期にかけて、中馬の活躍が大きかったからです。

江戸時代から明治期にかけて、中馬の活躍が大きかったからです。

この足助中馬館は、資料館としては極めて規模の小さなものです。しかし、ここを単なる懐旧の

思いにふける場としてではなく、過去の実態の一端を見つめることによって、足助に生きた

人々の生きざまを知り、将来いかに生きるかを考え、話し合う場として利用されることを念願と

するものです。」

思いにふける場としてではなく、過去の実態の一端を見つめることによって、足助に生きた

人々の生きざまを知り、将来いかに生きるかを考え、話し合う場として利用されることを念願と

するものです。」

旧稲橋銀行足助支店の歴史 」

「明治33年11月2日

株式会社稲橋銀行、北設楽郡稲橋村(現稲武町)に設立。

明治36年2月20日

稲橋銀行足助支店開設。

稲橋銀行足助支店開設。

大正元11月16日

足助支店新社屋が完成。

昭相2年6月1日

合併により岡崎銀行足助支店。

昭和20年9月17日

合併により東海銀行足助支店。

昭和29年12月1日 金庫室増設。

昭和40年5月8日 足助支店廃止

昭和40年10月21日

足助町農業協同組合が取得し、金融部として昭和52年まで営業

昭和56年3月 足助町が取得。

昭和57年6月10日

足助中馬館として開館.

昭和59年2月27日

愛知県有形文化財(建造物)に指定。」

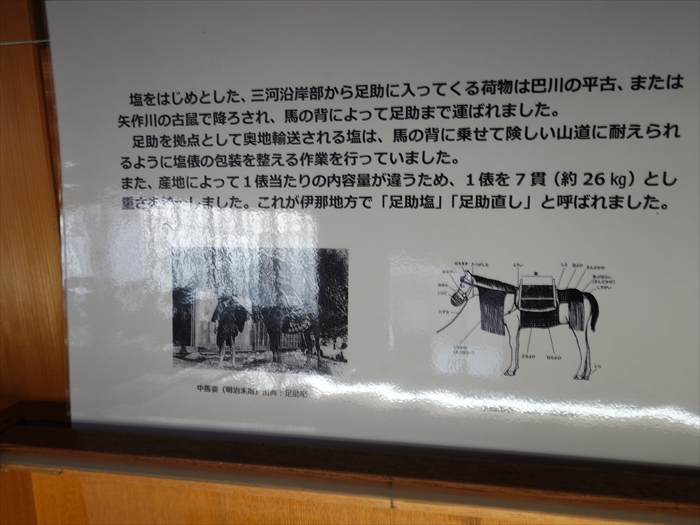

「塩をはじめとした、三河沿岸部から足助に入ってくる荷物は巴川の平古、または矢作川の

古鼠で降ろされ、馬の背によって足助まで運ばれました。

足助を拠点として奥地輸送される塩は、馬の背に乗せて険しい山道に耐えられるように

塩俵の包装を整える作業を行っていました。

塩俵の包装を整える作業を行っていました。

また、産地によって1俵当たりの内容量が違うため、1俵を7貫(約26kg)とし重さを統一

しました。これか伊那地方で「足助塩」「足助直し」と呼ばれました。」

しました。これか伊那地方で「足助塩」「足助直し」と呼ばれました。」

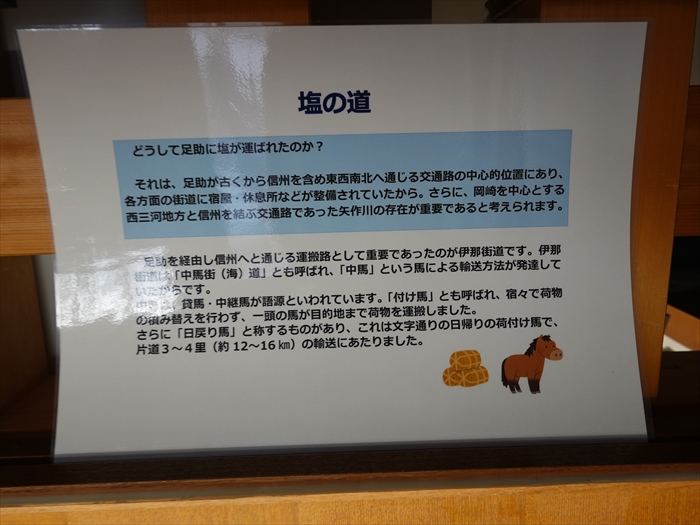

「 塩の道

どうして足助に塩が運ばれたのか?

それは足助が古くから信州を含め東西南北へ通じる交通路の中心的位置にあり、各方面の

街道に宿屋・休息所などが整備されていたから。さらに、岡崎を中心とする西三河と信州を

結ぶ交通路であった矢作川のが重要であると考えられます。

街道に宿屋・休息所などが整備されていたから。さらに、岡崎を中心とする西三河と信州を

結ぶ交通路であった矢作川のが重要であると考えられます。

足助を経由し信州へと通じる運搬路として重要であったのが伊那街道です。伊那街道は

「中馬街(海)道」とも呼ばれ、「中馬」という馬による輸送方法が発達していたからです。

中馬は貸馬・中継馬が語源といわれています。「付け馬」とも呼はれ、宿々で荷物の積み替えを

行わず、一頭の馬が目的地まで荷物を運搬しました。

行わず、一頭の馬が目的地まで荷物を運搬しました。

さらに「日戻り馬」と称するものがあり、これは文字通りの日帰りの荷付け馬で、片道3 ~ 4里

(約12 ~ 16km)の輸送にあたりました。」

(約12 ~ 16km)の輸送にあたりました。」

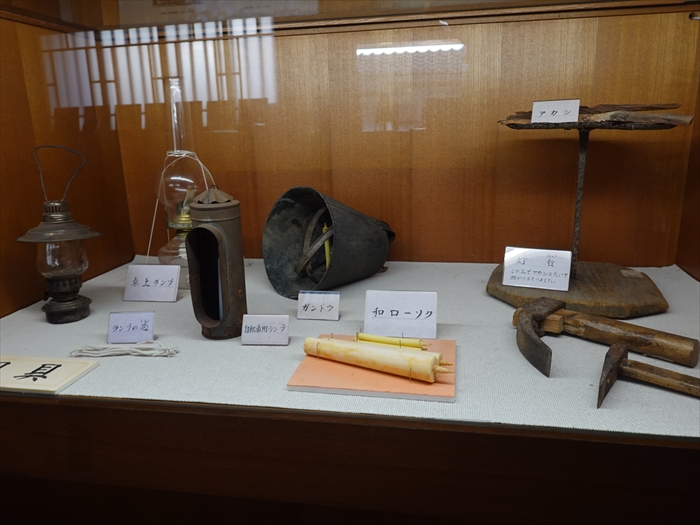

「 照明用具 」。

「 計量具 」。

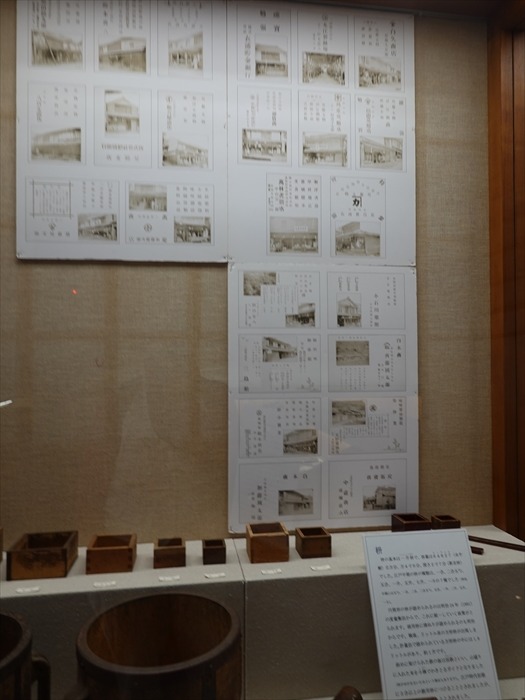

「 明治40年頃の足助町の商家 」。

枡 」。

「 枡

枡の基本は一升枡で、容最は64827<虫や鮒>立方分、方4寸9分、深さ2寸7分(新京枡)でした。

江戸中期の枡の種類は、一合、二合五勺、五合、一升、五升、七升、一斗の7種でした

(明治中期には五勺、一合、二合、二合五勺、五合、一升、二升、五升、一斗)

江戸中期の枡の種類は、一合、二合五勺、五合、一升、五升、七升、一斗の7種でした

(明治中期には五勺、一合、二合、二合五勺、五合、一升、二升、五升、一斗)

円筒形の枡が認められるのは明治24年(1891)の度量衡法からで、これに統一していく政策が

とられます。液用枡に漆ぬりが認められるのも明治からです。戦後、リットル系の方形枡が出現

しました。計量法で認められている方形枡の中には1.8リットルがあり、約1升です。

斜めに架けられた鉄の板は弦鉄といい、山盛りに入れた米を斗棒でかきとるガイドとなりました。

とられます。液用枡に漆ぬりが認められるのも明治からです。戦後、リットル系の方形枡が出現

しました。計量法で認められている方形枡の中には1.8リットルがあり、約1升です。

斜めに架けられた鉄の板は弦鉄といい、山盛りに入れた米を斗棒でかきとるガイドとなりました。

(枡がゆがまないためという理由もあります)。江戸時代初期に5合以上の穀用枡につけることと

されましたが、明治中期に用いないこととされました。」

されましたが、明治中期に用いないこととされました。」

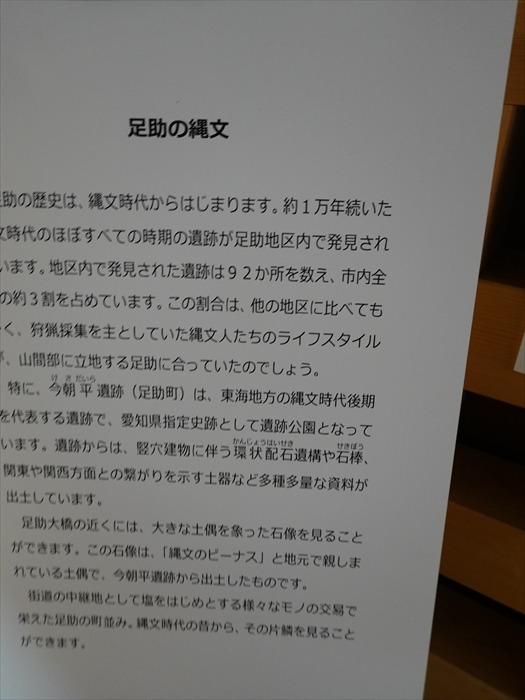

「 足助の縄文

足助の歴史は、縄文時代からはじまります。約1万年続いた縄文時代のほぼすべての時期の遺跡が

足助地区内て発見されています。地区内で発見された遺跡は92か所を数え、市内全域の約3割を

占めています。この割合は、他の地区に比べても高く狩猟採集を主としていた縄文人たちの

ライフスタイルが、山間部に立地する足助に合っていたのてしよう。

足助地区内て発見されています。地区内で発見された遺跡は92か所を数え、市内全域の約3割を

占めています。この割合は、他の地区に比べても高く狩猟採集を主としていた縄文人たちの

ライフスタイルが、山間部に立地する足助に合っていたのてしよう。

特に、今朝平遺跡(足助町)は、東海地方の縄文時代後期を代表する遺跡で、愛知県指定史跡として

遺跡公園となっています。遺跡からは、竪穴建物に伴う環状配石遺構や石棒、関東や関西方面

との繋がりを示す土器など多種多量な資料が出土しています。

遺跡公園となっています。遺跡からは、竪穴建物に伴う環状配石遺構や石棒、関東や関西方面

との繋がりを示す土器など多種多量な資料が出土しています。

足助大橋の近くには、大きな土偶を象った石像を見ることができます。この石像は、

「縄文のビ一ナス」と地元で親しまれている土偶で、今朝平遺跡から出土したものです。

「縄文のビ一ナス」と地元で親しまれている土偶で、今朝平遺跡から出土したものです。

術道の中継地として塩をはじめとする様々なモノの交易で栄えた足助の町並み。

縄文時代の昔からぞの片鱗を見ることができます。」

縄文時代の昔からぞの片鱗を見ることができます。」

「 隆帯文系土器

今朝平遺跡

縄文時代後期(紀元前2400~紀元前1200年頃)」

中部高地を中心に広がる型式で、口縁部に粘土紐などを貼り付けて隆起させた隆帯文を施す点が縄文時代後期(紀元前2400~紀元前1200年頃)」

「 注口土器

今朝平遺跡、縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)

注ロ土器は、水や酒といった液体を注ぐ目的で作られたと考えられています。この土器は、

口縁部から底部までの様子がわかる状態で出土しました。」

口縁部から底部までの様子がわかる状態で出土しました。」

「 八王子式土器 今朝平遺跡 」。

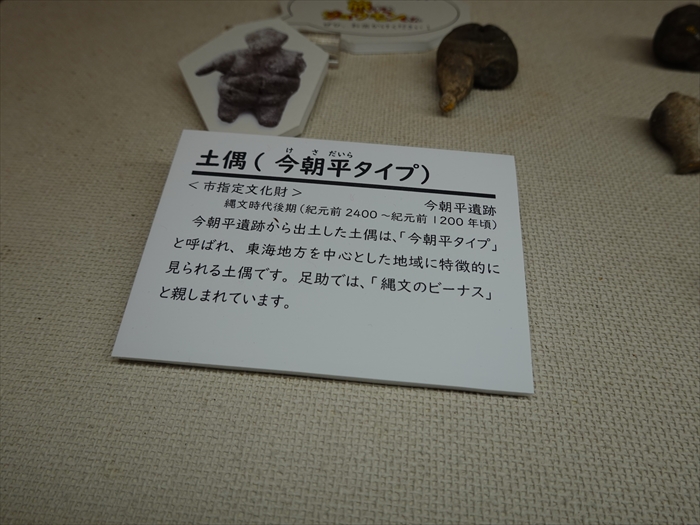

「 土偶(今朝平タイプ) 」。

「 土偶(今朝平タイプ)

く市指定文化財> 今朝平遺跡

縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)

今朝平遺跡から出土した土偶は、「今朝平タイプ」と呼ばれ、東海地方を中心とした地域に

特徴的に見られる土偶てす。足助では、「縄文のビーナス」と親しまれています。」

特徴的に見られる土偶てす。足助では、「縄文のビーナス」と親しまれています。」

「 動物形土製品

<市指定文化財> 今朝平遺跡

縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)」

「 足助の中世

足助に関わる歴史的な話題の中で、中世は特に重要な時代と言えます。後醍醐天皇に忠義を

尽くし、笠置山の合戦で活躍した足助次郎重範で知られる「足助氏」はその代表です。

尽くし、笠置山の合戦で活躍した足助次郎重範で知られる「足助氏」はその代表です。

平安時代末期(1160~1170年頃)、足助氏がこの地に進出し、天皇家と関わりを持ちながら

地域開発を始めたことが、荘園「足助荘」の始まりと考えられます。

地域開発を始めたことが、荘園「足助荘」の始まりと考えられます。

足助氏の発展は、この地が、豊富な山林資源という経済基盤を有していたことと共に、

信州方面と三河・尾張地方の物流や人の往来で欠くことのできない好立地であったという

2つの条件が重なりあって成立したと考えられます。

信州方面と三河・尾張地方の物流や人の往来で欠くことのできない好立地であったという

2つの条件が重なりあって成立したと考えられます。

国重要文化財の足助八幡宮本殿や飯盛山城・足助城・城山城など、宗教施設や軍事施設の充実は、

この地の経済・交通面での重要性を、端的に物語っています。

この地の経済・交通面での重要性を、端的に物語っています。

深溝(ふこうず)松平家の松平家忠(1555-1600)が残した日記から、戦国時代の終わり頃には、

漆や綿などの市が立ち、商業地として成長していることが見てとれます。」

漆や綿などの市が立ち、商業地として成長していることが見てとれます。」

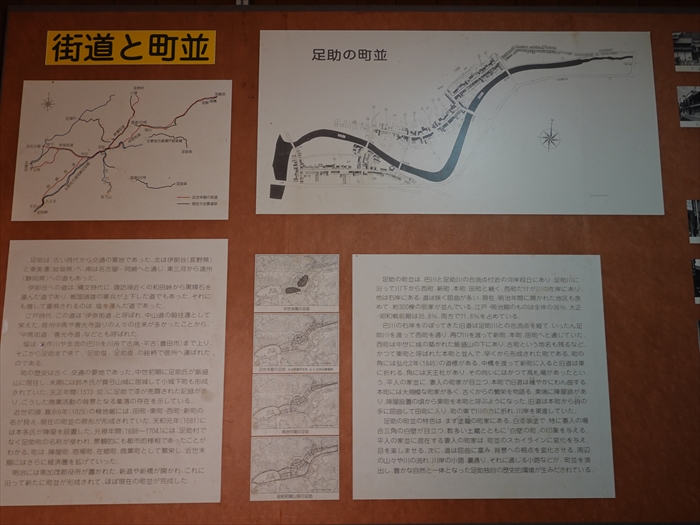

「 街道と町並 」案内。

「 近世末期の街道 --- &現在の主要道路 --- 」。

「足助は、古い時代から交通の要地であった。北は伊那谷(長野県)と東美濃(岐阜県)へ、南は

名古屋・岡崎へと通じ、東三河から遠州(静岡県)への道もあった。

伊那谷への道は、縄文時代に、諏訪湖近くの和田峠から黒耀石を運んだ道であり、戦国諸雄の

軍兵が上下した道であった。それにも増して重視されるのは、塩を運んだ道であった。

軍兵が上下した道であった。それにも増して重視されるのは、塩を運んだ道であった。

江戸時代、この道は伊奈街道と呼ばれ、中山道の脇往還として栄えた。信州中馬や善光寺詣りの

人々の往来が多かったことから、中馬街道、善光寺道などとも呼ばれた。

人々の往来が多かったことから、中馬街道、善光寺道などとも呼ばれた。

塩は、矢作川や支流の巴川を川舟で古鼡・平古(豊田市)まで上り、そこから足助まで来て、

足助塩、足助直の銘柄で信州へ運ばれたのである。

町の歴史は古く交通の要地であった。中世初期に足助氏が飯盛山に居住し、末期には鈴木氏が

真弓山城に居城して小城下町も形成されていた。天正年間(1573-92)に足助で漆が売買された

記録があり、こうした商業活動の背景となる集落の存在を示している。

真弓山城に居城して小城下町も形成されていた。天正年間(1573-92)に足助で漆が売買された

記録があり、こうした商業活動の背景となる集落の存在を示している。

近世初頭、寛永6年(1629)の検地帳には、田町・東町・西町・新町の名が見え、現在の町並の

原形が形成されていた。天和元年(1681)には本多氏が陣屋を設置した。

元禄年間(1688-1704)には、足助村でなく足助町の名称が使われ、景観的にも都市的様相で

あったことがわかる。町は、陣屋町、宿場町、在郷町、商業町として繁栄し、近世末期には

さらに経済圏を拡げていった。

原形が形成されていた。天和元年(1681)には本多氏が陣屋を設置した。

元禄年間(1688-1704)には、足助村でなく足助町の名称が使われ、景観的にも都市的様相で

あったことがわかる。町は、陣屋町、宿場町、在郷町、商業町として繁栄し、近世末期には

さらに経済圏を拡げていった。

明治には東加茂郡役所が置かれた。新道や新橋が開かれ、これに沿って新たに町並が形成されて

、ほぼ現在の町並が完成した。」

、ほぼ現在の町並が完成した。」

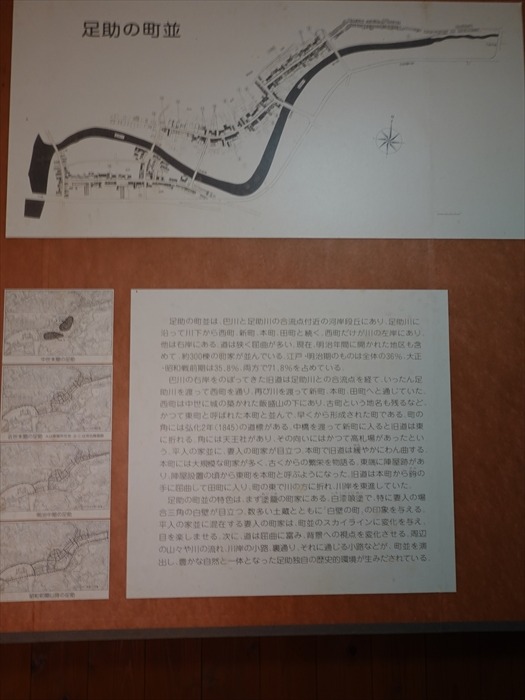

「 足助の町並

足助の町並は、巴川と足助川の合流点付近の河岸段丘にあり、足助川に沿って川下から西町、

新町、本町、田町と続く、西町だけが川の左岸にあり他は右岸にある。道は狭く屈曲が多い。

現在、明治年間に開かれた地区も含めて、約300棟の町家が並んでいる。江戸・明治期の

ものは全体の36%、大正・昭和戦前期は35.8%、両方で71.8%を占めている。

ものは全体の36%、大正・昭和戦前期は35.8%、両方で71.8%を占めている。

巴川の右岸をのぼってきた旧道は足助川との合流点を経て、いったん足助川を渡って西町を

通り、再び川を渡って新町、本町、田町へと通じていた。西町は中世に城の築かれた飯盛山

の下にあり、古町という地名も残るなど、かつて東町と呼ばれた本町と並んで、早くから

形成された町である。町の角には弘化2年(1845)の道標がある。中橋を渡って新町に入ると

旧道は東に折れる。角には天王社があり、その向いにはかつて高札場があったという。

形成された町である。町の角には弘化2年(1845)の道標がある。中橋を渡って新町に入ると

旧道は東に折れる。角には天王社があり、その向いにはかつて高札場があったという。

平入の家並に、妻入の町家が目立つ。本町で旧道は緩やかにわん曲する。本町には大規模な

町家が多く、古くからの繁栄を物語る。東端に陣屋跡があり、陣屋設置の頃から東町を本町と

呼ぶようになった。旧道は本町から鉤の手に屈曲して田町に入り、町の東で川の方に折れ

川岸を東進していた。

呼ぶようになった。旧道は本町から鉤の手に屈曲して田町に入り、町の東で川の方に折れ

川岸を東進していた。

足助の町並の特色は、まず塗籠の町家にある。白漆喰塗で、特に妻入の場合三角の白壁が

目立つ。数多い土蔵とともに白壁の町の印象を与える。平入の家並に混在する妻入の町家は、

目立つ。数多い土蔵とともに白壁の町の印象を与える。平入の家並に混在する妻入の町家は、

町並のスカイラインに変化を与え、目を楽しませる。次に、道は屈曲に富み、背景への視点を

変化させる。周辺の山々や川の流れ、川岸の小路、裏通り、それに通じる小路などが、町並を

演出し、豊かな自然と一体となった足助独自の歴史的環境が生みだされている。」

変化させる。周辺の山々や川の流れ、川岸の小路、裏通り、それに通じる小路などが、町並を

演出し、豊かな自然と一体となった足助独自の歴史的環境が生みだされている。」

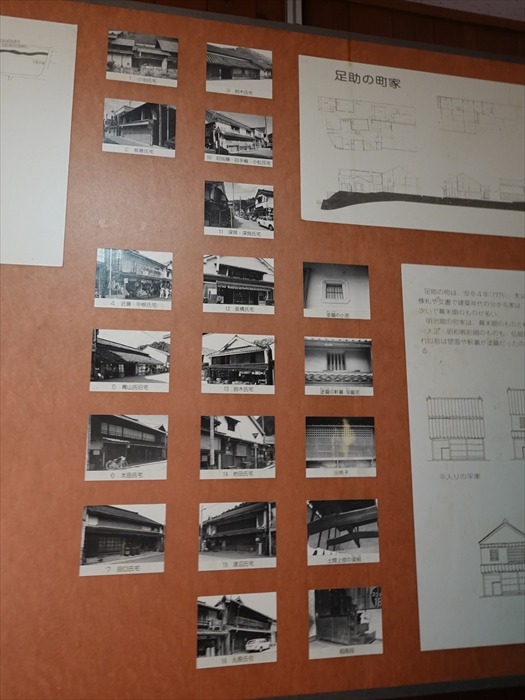

「 足助の町家 」。

「 金庫室 」の入口。

「金庫室」の内部 。

小さな金庫の中には「 足助町農業協同組合 」の文字も。

手前には「 帳場格子 」、「 手文庫 」、「 算盤 」、「 文庫 」が置かれていた。

金庫室内には二階への階段もあった。

廻り廊下のある2階 を見上げて。

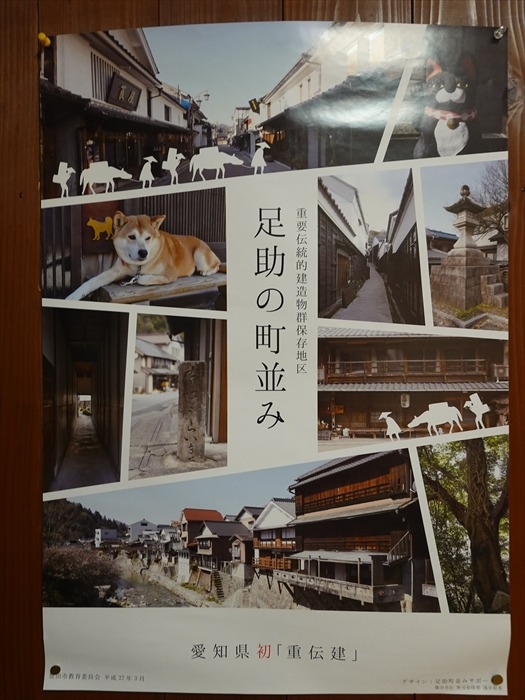

ポスター「重要伝統的建造物群保存地区 足助の町並み」 。

ポスター「足助 香嵐渓 春を告げるかたくりの花」 。

ポスター「足助 香嵐渓」、「足助まつり」 。

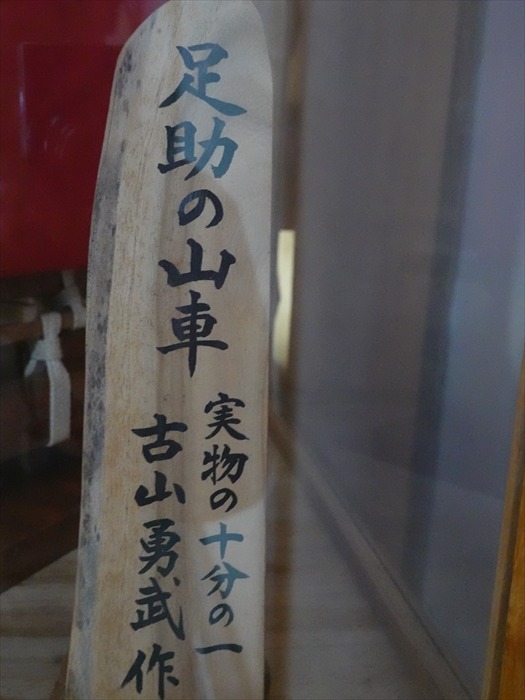

「足助の山車」。

「足助の山車 実物の十分の一 古山勇武 作」。

近づいて。

足助八幡宮例祭は、試楽祭と本楽祭からなり、「足助祭り」と称される。祭りが現在の形と

なったのは、江戸時代後期頃と言われている。この祭りは、足助八幡宮が古くから足助総郷の

総社として地域の人々の篤い崇敬を集めていた伝統を今に伝えるものである。

山車の形は、前方に出役板をもつ独特な形式である。2日間で、山車4輛の町内曳き廻し、

新興渡御、宮入、火縄銃、棒の手、梵天投げが行われる。梵天投げの後は、山車に提灯を

飾り付け、各町に戻っていく姿は幻想的な雰囲気を醸し出す。祭りの行われる足助八幡宮の

本殿は、国の重要文化財に指定されており、足助の町並みは伝統的建造物群保存地区に選定され、

壮大な歴史を感じることができる と。

下記の写真はネットから。

そして「 足助中馬館 」を後にして、足助の町並みのT字路を左折する。

次のT字路沿いにあった「 おにぎり屋 米助 」の店頭のガラス窓には、ここ足助で

いただける社寺の「 御朱印 」が貼られていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.