PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に向かったのは 松平氏居館跡の斜め向かいにあった、 「松平太郎左衛門親氏」の銅像を

建てた公園・歴史と自然の里「松平郷園地」 。

ここでは、春はサクラ、初夏にはハナショウブやアジサイの花々、秋にはハギの花や紅葉など、

四季を通じてさまざまな自然の風景を楽しむことができる。

松平八代を象徴する「石柱」や「親氏像」、室町時代を連想させる「土塀」や「冠木門

(かぶきもん)」、武家屋敷風の休憩所「天下茶屋」などがあり、歴史の風情を 楽しみながらの

散策ができるスポットであったのだ。

松平郷ふるさとづくり委員会が設置したホームページ「松平氏発祥の地 松平郷」による

松平郷園地の説明を要約すると、概ね次のとおりである。

1.松平郷には、松平氏をしのぶ歴史的な資料や史跡が多く残されている

3.自然保全に配慮した、室町時代を連想させる景観を持つ、公園とした

4.園地入口に、松平8代を象徴する7対の石柱と初代親氏の銅像を設置

5.高月院に至る遊歩道は、室町塀や冠木門で、室町期の歴史景観を醸出

6.親氏と水女(すいひめ)の出逢いに思いを馳せる親水緑道「あやめ恋路」を設置

7.山野草、自然の象徴としてハッチョウトンボ生息のトンボ沼を設置 と。

「 松平親氏公願文

天下和順 (てんげわじゅん) 戦乱の世が和やかになり、

日月清明 (にちがつしょうみょう) 日月も清らかで明るく、

風雨以時 (ふうういじ) 恵みの気候により

災厲不起 (さいれいふき) 災害や疫病が起こらず、

国豊民安 (こくぶみんなん) 国が豊かになって 民衆が安心して暮らす事ができ、

兵戈無用 (ひょうがむよう) 武器を用いる事もなく、

崇徳興仁 (しゅうとくこうにん) 仁徳の向上に務め、

務修禮譲 (むしゅらいじょう) 礼節を身につけるよう修行すべきである

平成13年8月吉日

松平東照宮宮司外風敬書

85歳」

これは、 高月院の寛立上人から授かった「無量寿経典」の一部をそのまま自らの願文とした

もので、ここから親氏の理想とする国家や民の姿を読み取ることができる と。

浄土宗の知恩院をはじめとする寺院では、正月に1年の安泰を祈願する法要

「修正会(しゅしょうえ)」の中で、祝聖文(しゅくしょうもん)という偈文として唱えるとのこと。

紅葉に包まれた遊歩道を奥に向かって進む。

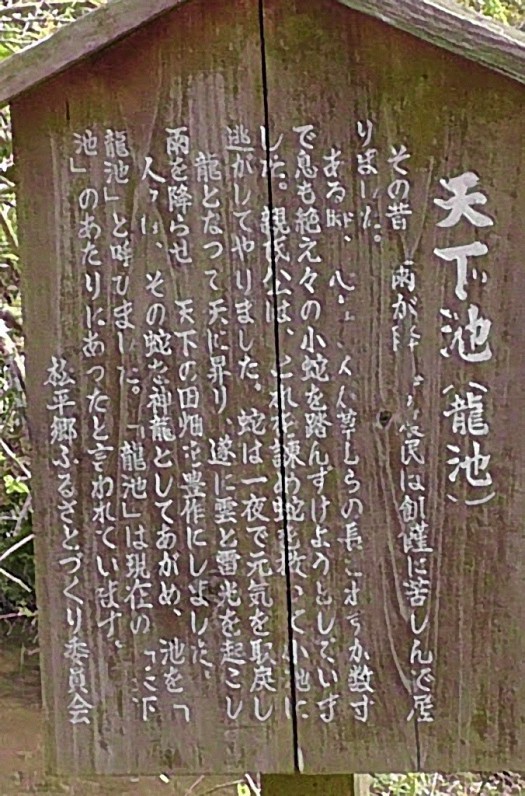

「 天下池(瀧池) 」周辺の紅葉を楽しみながら。

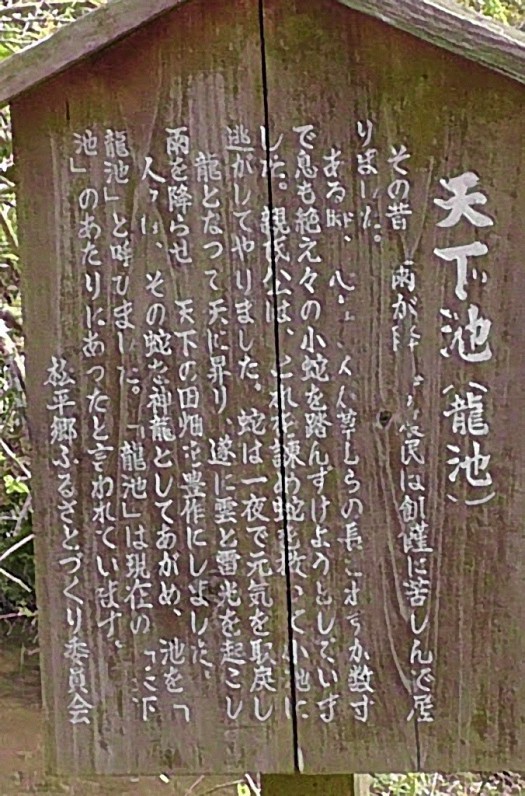

天下池(瀧池)

その昔 雨が降らず住民は飢饉に苦しんで居りました。

ある時、心ない人が草むらの長さわずか数寸で息も絶え々の小蛇を踏んずけようとしていました。

親氏公は、これを諌め蛇を救って小池に逃がしてやりました。蛇は一夜で元気を取戻し龍と

なって天に昇り、遂に雲と雷光を起こし雨を降らせ、天下の田畑を豊作にしました。

人々は、その蛇を神龍としてあがめ池を「龍池」と呼びました。「龍池」は現在の「天下池」の

あたりにあったと言われています。

松平郷ふるさとづくり委員会」

初代 親氏の銅像のほか 親氏以降の 松平八代までを象徴する七対の「石柱」 が遊歩道の両脇に並ぶ。

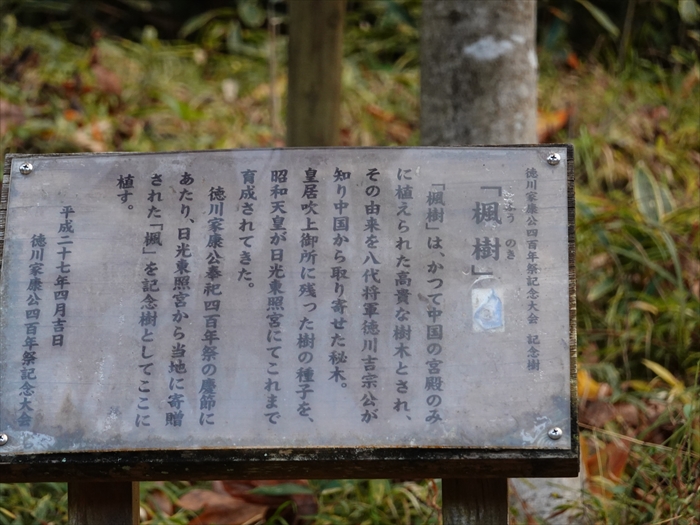

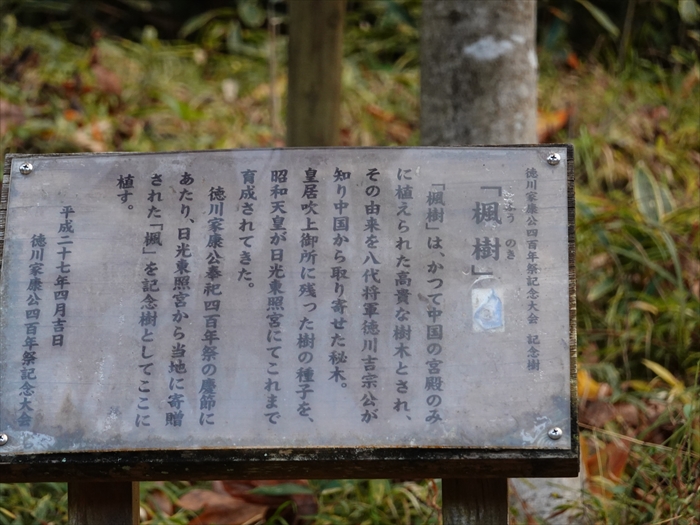

「楓樹(ふうのき)」の前には案内板 が。

これはネットからです。

このような写真はデジカメではなかなか!?

「 徳川家康公四百年祭記念大会 記念樹

「楓樹」

「 松平親氏公像 」が正面に。

像の台座には「 松平太郎左衛門親氏像 」と。

初代当主松平親氏は伝承によれば、南北朝の動乱期、東国から諸国を流浪してこの地にやって

きた時宗の遊行僧徳阿弥は、当地を拠点としていた土豪在原太郎左衛門信重に見込まれ、

女婿となって家督をついだ。松平郷主太郎左衛門家をついだ徳阿弥は、還俗して

松平太郎左衛門親氏と名乗り、ここに松平氏の基礎を築いた と。

荒々しい姿で 何処を、そして何を指さしている のであろうか。

一族の未来を見据え、安定をもたらそうとする戦略家や調停者としての役割を指先に感じる

のであった。この像を見ると、荒々しさではなく、内に秘めた力強さや、先祖としての重みを

伝えてくれるのであった。

見上げて。

「松平太郎左衛門親氏像」は、その簡素な装いがかえって彼の強さと人間味を引き立てている

のであった。この像は甲冑を身にまとった武将の姿ではなく、素朴でありながら堂々とした

佇まいで、 親氏の内面に秘められた威厳と決意を伝えている ように感じたのであった。

像の後ろの紅葉。

「 松平太郎左衛門家 墓所へ ←200m 」と。

この山道を上って行くと「 松平太郎左衛門家 墓所 」に。

残念ながら予習不足で、行かなかったので、「 松平太郎左衛門家 墓所 」の写真を

3枚ネットから。

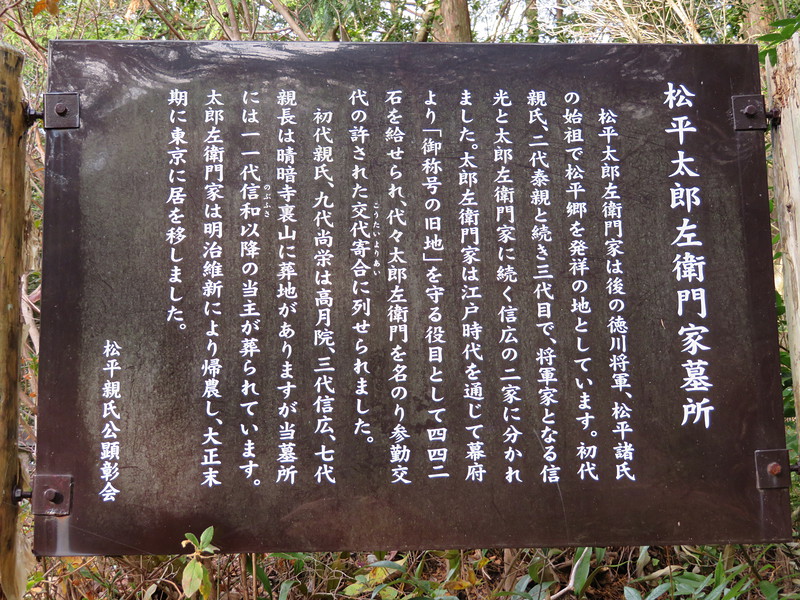

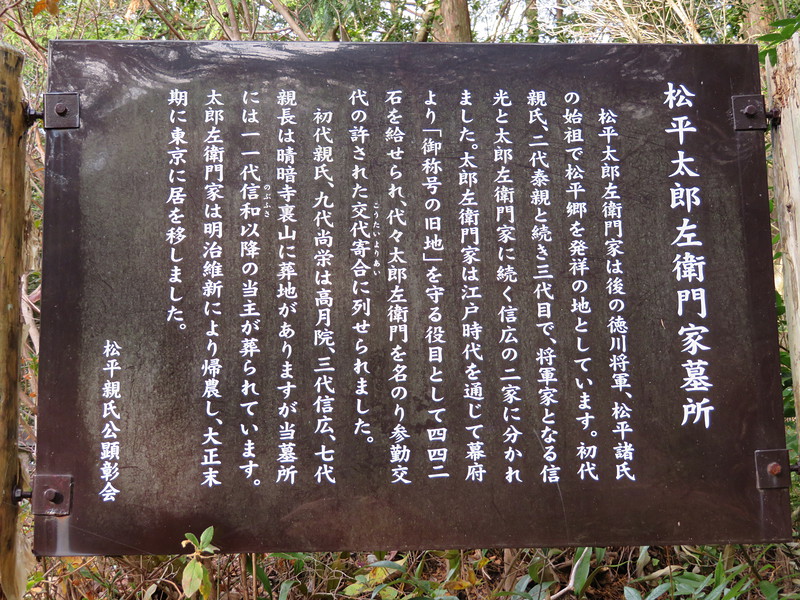

「 松平太郎左衛門家墓所

中央が松平氏の始祖である親氏、右が二代泰親・左が四代親忠夫人の墓塔 。

親忠夫人(閑照院)は、七代住持の存牛(そんぎゅう)の実母。

存牛は、高月院中興の祖といわれ、浄土宗総本山の知恩院二十五世となり、応仁の乱で

荒廃していた知恩院を再興している。

親氏・泰親と並んで閑照院の墓塔があるのは、存牛が祀ったためと考えられている と。

そして七対の列柱の路を引き返しながら。

振り返って。

「 現在地 」はここ。

そして、次に「 高月院 」に向かう。

高月院への参道250mは室町塀が続く雰囲気の良い路。

反対側は民家と田畑。のどかでほっこりした参道であった。

さらに「高月院」に向かって坂道を上って行った。

右手にあったのが 「天下茶屋」の入口の「冠木門」 。

「 御食事 珈琲 甘味処 天下茶屋 」と。

「冠木門」から中へ。

武家屋敷風休憩所風の店の右手にはテーブルが並んでいた。

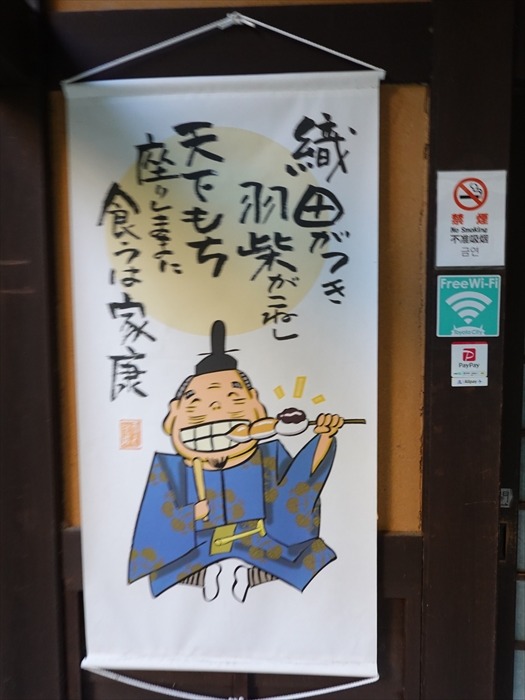

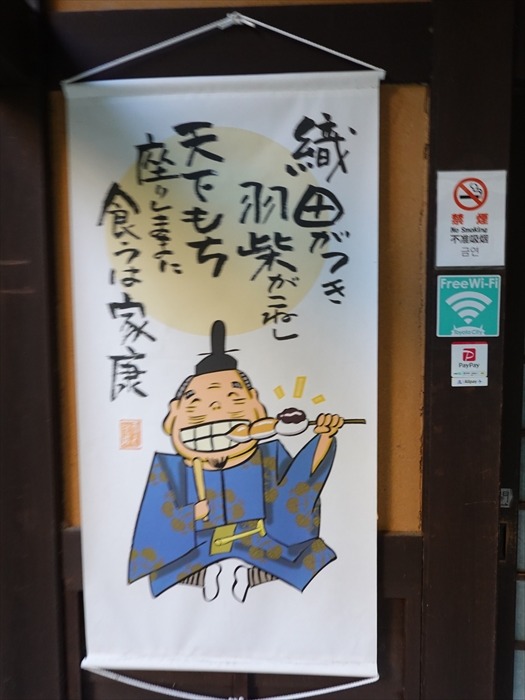

「 織田がつき、羽柴がこねし天下もち。座りしままに、食うは家康 」と。

「 食うは徳川 」が正しいはずですが、この地区では、徳川は当たり前で、家康を強調したい

のでしょう!!

近づいて。

詠み人知らずのこの歌は、江戸時代中期のものと言われ、3人の天下人の活躍を皮肉った川柳。

天下をほぼ手中にしながら謀反で息絶えた信長、天下を統一し泰平の基盤をつくった秀吉、

その天下を受け継ぎ200年以上も続いた江戸幕府を開いた家康、と3人の天下人による権力の

移り変わりを表しているのだ。

「天下もち」を食べて、あなたも天下人に!! と。しかし私には既に時遅し!!

この歌を元に描かれた、「 道外武者御代の若餅(どうがいむしゃみよのわかもち) 」という

歌川芳虎の錦絵 がこれ。

『 君が代を つきかためたり 春のもち 』

手前でキネを持って餅をついているのが信長(お餅ひっくり返してるのは明智光秀)

猿の姿で餅をこねているのが秀吉

一番奥でもぐもぐ食べてるのが家康

この 絵は発禁になり、版元とともに歌川芳虎も処罰 されている と。

天下茶屋の名物「天下もち」も、 一串3個の団子は3人の天下人で、あんこがのった一つの団子が、

家康 を表しているのだと。

この写真もネットから。

これは「 見初めの井戸(七つ井戸のひとつ) 」と。

この「見染めの井戸」は、東照宮境内にある「産湯の井戸」を初めとする七つ井戸の中のひとつ。

元々笠掛けかえで横にあったのですが、昭和7年の水害により土砂に埋もれてしまいました。

その後天下茶屋横に復元されましたが、今回本来の場所に、松平東照宮の氏子たちの力により

復元がされました と。

さらに「高月院」への風情ある参道を上って行った。

石垣に囲まれた高台には立派な墓地が。「原田家之墓」と。

坂沿いには、 「天下池」に続く清流 が流れ、散策道も設けられていた。

太鼓橋もあった。

葉が色づく過程・秋の彩りの変化が判る木々の下をさらに歩く。

「高月院」へ続く室町塀沿いに「 ツワブキの花 」が咲いていた。

近づいて振り返る。

漸く、「高月院」への入口近くまで。

そして左手奥に 「高月院」の姿 が見えて来た。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

建てた公園・歴史と自然の里「松平郷園地」 。

ここでは、春はサクラ、初夏にはハナショウブやアジサイの花々、秋にはハギの花や紅葉など、

四季を通じてさまざまな自然の風景を楽しむことができる。

松平八代を象徴する「石柱」や「親氏像」、室町時代を連想させる「土塀」や「冠木門

(かぶきもん)」、武家屋敷風の休憩所「天下茶屋」などがあり、歴史の風情を 楽しみながらの

散策ができるスポットであったのだ。

松平郷ふるさとづくり委員会が設置したホームページ「松平氏発祥の地 松平郷」による

松平郷園地の説明を要約すると、概ね次のとおりである。

1.松平郷には、松平氏をしのぶ歴史的な資料や史跡が多く残されている

3.自然保全に配慮した、室町時代を連想させる景観を持つ、公園とした

4.園地入口に、松平8代を象徴する7対の石柱と初代親氏の銅像を設置

5.高月院に至る遊歩道は、室町塀や冠木門で、室町期の歴史景観を醸出

6.親氏と水女(すいひめ)の出逢いに思いを馳せる親水緑道「あやめ恋路」を設置

7.山野草、自然の象徴としてハッチョウトンボ生息のトンボ沼を設置 と。

「 松平親氏公願文

天下和順 (てんげわじゅん) 戦乱の世が和やかになり、

日月清明 (にちがつしょうみょう) 日月も清らかで明るく、

風雨以時 (ふうういじ) 恵みの気候により

災厲不起 (さいれいふき) 災害や疫病が起こらず、

国豊民安 (こくぶみんなん) 国が豊かになって 民衆が安心して暮らす事ができ、

兵戈無用 (ひょうがむよう) 武器を用いる事もなく、

崇徳興仁 (しゅうとくこうにん) 仁徳の向上に務め、

務修禮譲 (むしゅらいじょう) 礼節を身につけるよう修行すべきである

平成13年8月吉日

松平東照宮宮司外風敬書

85歳」

これは、 高月院の寛立上人から授かった「無量寿経典」の一部をそのまま自らの願文とした

もので、ここから親氏の理想とする国家や民の姿を読み取ることができる と。

浄土宗の知恩院をはじめとする寺院では、正月に1年の安泰を祈願する法要

「修正会(しゅしょうえ)」の中で、祝聖文(しゅくしょうもん)という偈文として唱えるとのこと。

紅葉に包まれた遊歩道を奥に向かって進む。

「 天下池(瀧池) 」周辺の紅葉を楽しみながら。

天下池(瀧池)

その昔 雨が降らず住民は飢饉に苦しんで居りました。

ある時、心ない人が草むらの長さわずか数寸で息も絶え々の小蛇を踏んずけようとしていました。

親氏公は、これを諌め蛇を救って小池に逃がしてやりました。蛇は一夜で元気を取戻し龍と

なって天に昇り、遂に雲と雷光を起こし雨を降らせ、天下の田畑を豊作にしました。

人々は、その蛇を神龍としてあがめ池を「龍池」と呼びました。「龍池」は現在の「天下池」の

あたりにあったと言われています。

松平郷ふるさとづくり委員会」

初代 親氏の銅像のほか 親氏以降の 松平八代までを象徴する七対の「石柱」 が遊歩道の両脇に並ぶ。

「楓樹(ふうのき)」の前には案内板 が。

これはネットからです。

このような写真はデジカメではなかなか!?

「 徳川家康公四百年祭記念大会 記念樹

「楓樹」

「楓樹」は、かって中国の宮殿のみに稙えられた高貴な樹木とされ、その由来を八代将軍

徳川吉宗公が知り中国から取り寄せた秘木。

徳川吉宗公が知り中国から取り寄せた秘木。

皇居吹上御所に残った樹の種子を、昭和天皇が日光東照宮にてこれまで育成されてきた。

徳川家康公奉祀四百年祭の慶節にあたり、日光東照宮から当地に寄贈された「楓」を記念樹

としてここに稙す。

としてここに稙す。

平成ニ十七年四月吉日

徳川家康公四百年祭記念大会」

「 松平親氏公像 」が正面に。

像の台座には「 松平太郎左衛門親氏像 」と。

初代当主松平親氏は伝承によれば、南北朝の動乱期、東国から諸国を流浪してこの地にやって

きた時宗の遊行僧徳阿弥は、当地を拠点としていた土豪在原太郎左衛門信重に見込まれ、

女婿となって家督をついだ。松平郷主太郎左衛門家をついだ徳阿弥は、還俗して

松平太郎左衛門親氏と名乗り、ここに松平氏の基礎を築いた と。

荒々しい姿で 何処を、そして何を指さしている のであろうか。

一族の未来を見据え、安定をもたらそうとする戦略家や調停者としての役割を指先に感じる

のであった。この像を見ると、荒々しさではなく、内に秘めた力強さや、先祖としての重みを

伝えてくれるのであった。

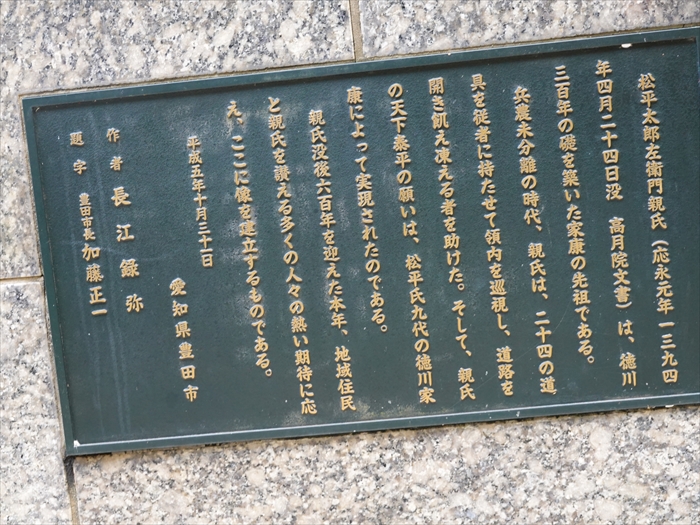

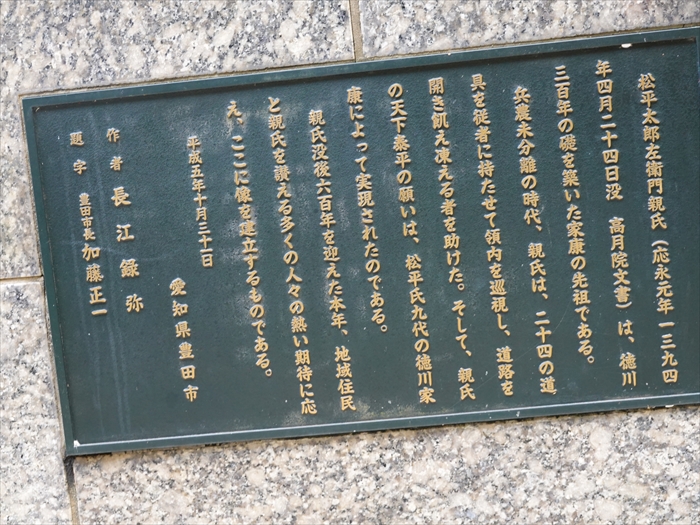

「松平太郎左衛門親氏(応永元年一三九四年四月二十四日没 高月院文書)は、徳川三百年の礎

を築いた家康の先祖である。

兵農未分離の時代、親氏は、二十四の道具を従者に持たせて領内を巡視し、道路を開き飢え

凍える者を助けた。そして、親氏の天下泰平の願いは、松平氏九代の徳川家康によって実現

されたのである。

親氏没後六百年を迎えた本年、地域住民と親氏を讃える多くの人々の熱い期待に応え、ここ

に像を建立するものである。

平成五年十月三十一日 愛知県豊田市

作 者 長江録弥

題 字 豊田市長 加藤正一」

見上げて。

「松平太郎左衛門親氏像」は、その簡素な装いがかえって彼の強さと人間味を引き立てている

のであった。この像は甲冑を身にまとった武将の姿ではなく、素朴でありながら堂々とした

佇まいで、 親氏の内面に秘められた威厳と決意を伝えている ように感じたのであった。

像の後ろの紅葉。

「 松平太郎左衛門家 墓所へ ←200m 」と。

この山道を上って行くと「 松平太郎左衛門家 墓所 」に。

残念ながら予習不足で、行かなかったので、「 松平太郎左衛門家 墓所 」の写真を

3枚ネットから。

「 松平太郎左衛門家墓所

松平太郎左衛門家は後の徳川将軍、松平諸氏の始柤で松平郷を発祥の地としています。初代親氏、

ニ代泰親と続き三代目で、将軍家となる信光と太郎左衛門家に続く信広のニ家に分かれました。

太郎左衛門家は江戸時代を通じて幕府より「御称号の旧地」を守る役目として四四ニ石を

給せられ、代々太郎左衛門を名のり参勤交代の許された交代寄合に列せられました。

ニ代泰親と続き三代目で、将軍家となる信光と太郎左衛門家に続く信広のニ家に分かれました。

太郎左衛門家は江戸時代を通じて幕府より「御称号の旧地」を守る役目として四四ニ石を

給せられ、代々太郎左衛門を名のり参勤交代の許された交代寄合に列せられました。

初代親氏、九代尚栄は高月院、三代信広、七代親長は晴暗寺裏山に葬地がありますが当墓所には

十一代信和以降の当主が葬られています。

十一代信和以降の当主が葬られています。

太郎左衛門家は明治維新により帰農し、大正末期に東京に居を移しました。

松平親氏公額彰会」

中央が松平氏の始祖である親氏、右が二代泰親・左が四代親忠夫人の墓塔 。

親忠夫人(閑照院)は、七代住持の存牛(そんぎゅう)の実母。

存牛は、高月院中興の祖といわれ、浄土宗総本山の知恩院二十五世となり、応仁の乱で

荒廃していた知恩院を再興している。

親氏・泰親と並んで閑照院の墓塔があるのは、存牛が祀ったためと考えられている と。

そして七対の列柱の路を引き返しながら。

振り返って。

「 現在地 」はここ。

そして、次に「 高月院 」に向かう。

高月院への参道250mは室町塀が続く雰囲気の良い路。

反対側は民家と田畑。のどかでほっこりした参道であった。

さらに「高月院」に向かって坂道を上って行った。

右手にあったのが 「天下茶屋」の入口の「冠木門」 。

「 御食事 珈琲 甘味処 天下茶屋 」と。

「冠木門」から中へ。

武家屋敷風休憩所風の店の右手にはテーブルが並んでいた。

「 織田がつき、羽柴がこねし天下もち。座りしままに、食うは家康 」と。

「 食うは徳川 」が正しいはずですが、この地区では、徳川は当たり前で、家康を強調したい

のでしょう!!

近づいて。

詠み人知らずのこの歌は、江戸時代中期のものと言われ、3人の天下人の活躍を皮肉った川柳。

天下をほぼ手中にしながら謀反で息絶えた信長、天下を統一し泰平の基盤をつくった秀吉、

その天下を受け継ぎ200年以上も続いた江戸幕府を開いた家康、と3人の天下人による権力の

移り変わりを表しているのだ。

「天下もち」を食べて、あなたも天下人に!! と。しかし私には既に時遅し!!

この歌を元に描かれた、「 道外武者御代の若餅(どうがいむしゃみよのわかもち) 」という

歌川芳虎の錦絵 がこれ。

『 君が代を つきかためたり 春のもち 』

手前でキネを持って餅をついているのが信長(お餅ひっくり返してるのは明智光秀)

猿の姿で餅をこねているのが秀吉

一番奥でもぐもぐ食べてるのが家康

この 絵は発禁になり、版元とともに歌川芳虎も処罰 されている と。

天下茶屋の名物「天下もち」も、 一串3個の団子は3人の天下人で、あんこがのった一つの団子が、

家康 を表しているのだと。

この写真もネットから。

これは「 見初めの井戸(七つ井戸のひとつ) 」と。

この「見染めの井戸」は、東照宮境内にある「産湯の井戸」を初めとする七つ井戸の中のひとつ。

元々笠掛けかえで横にあったのですが、昭和7年の水害により土砂に埋もれてしまいました。

その後天下茶屋横に復元されましたが、今回本来の場所に、松平東照宮の氏子たちの力により

復元がされました と。

さらに「高月院」への風情ある参道を上って行った。

石垣に囲まれた高台には立派な墓地が。「原田家之墓」と。

坂沿いには、 「天下池」に続く清流 が流れ、散策道も設けられていた。

太鼓橋もあった。

葉が色づく過程・秋の彩りの変化が判る木々の下をさらに歩く。

「高月院」へ続く室町塀沿いに「 ツワブキの花 」が咲いていた。

近づいて振り返る。

漸く、「高月院」への入口近くまで。

そして左手奥に 「高月院」の姿 が見えて来た。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.