PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「 松平郷館

」

松平東照宮の境内に「松平郷館」があった。こちらは松平太郎左衛門家に関する史料館。

「松平親氏公の坐像」などのお宝や江戸時代に使用されていた道具などを拝観することが

できる と。拝観料は無料。なお館内は撮影禁止とのこと。

この日は開館時間を過ぎており入れなかったので、外観たけ撮って来ました。

近づいて。

松平郷松平家は、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも参戦。大名のような石高はありませんでしたが、

大名と同等の格の高い家柄として扱われたそうです。

そうで、館内にはピアノや楽譜などの愛用品も展示されているとのこと。

松平郷松平家は現在も25代目が継承されているのだと。

「 徳川親氏公 」と「 徳川家康公 」。

「 松平郷館 」内部の写真を2枚ネットから。

そして「 産湯の井戸 」に向かって進む。

「 産湯の井戸

松平家・家康公の産湯に使用 」と。

「長篠合戦図屏風」豊田市郷土資料館(旧浦野家本) 六曲一隻 18 世紀

紙本着色 156.1 × 350.8cm」。

「旧浦野家本は、成瀬家から渡邊家に養女に出た姫君が、浦野家に嫁入りする際に持参した

という伝承をもつ。長篠合戦に参戦した渡邊守綱の活躍を強調する点から、渡邊家の注文に

より制作されたと考えられる。

考えられる。成瀬家本の構図を踏襲する一方で、モチーフの改変が認められる。それは山川の

描写を整理し、山を少なくすることにより、戦う武士たちに焦点があたるように工夫されている。

一方の川は成瀬家本より水嵩が増し、川筋をはっきりと表現する。

特に 連吾川は、異様なほど川幅を広く したため、画面の中心でひときわ目立つ描写となっている。

特に注目すべきは、 連合軍の鉄砲隊の足軽が数人倒れている 点である。

それまでの同主題屏風には認められない表現であり、武田軍の奮闘を加味している。さらに第五扇

中ほどにみる徳川家康は、松の葉で姿が隠されている。これは享保七年(一七二二)以降に顕著

となった、家康神格化の描写と考えられる。」とネットから。

「 産湯の井戸 」への入口門。

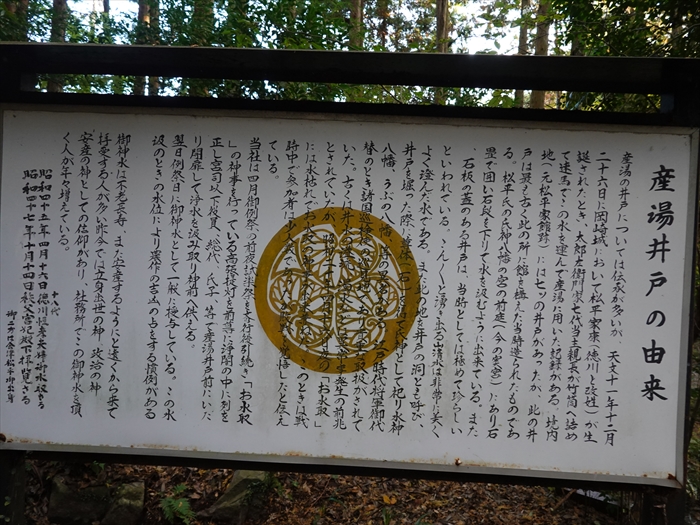

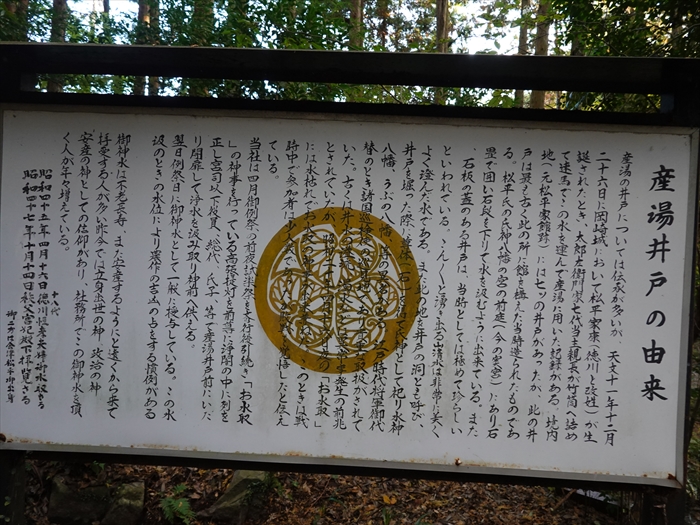

「 産湯井戸の由来

榊(さかき)

「 徳川家康公産湯井戸 」。

小高いところに「 産八幡の宮 」が建ち、 手前右側に「産湯の井戸」 。

苔生した石灯籠には「 竹千代 」と後の 徳川家康の幼名 が。

こちらには松平氏・徳川氏の始祖とされている「 松平親氏 」の名が。

「産湯の井戸」 を正面から。

左側に廻りこんで。

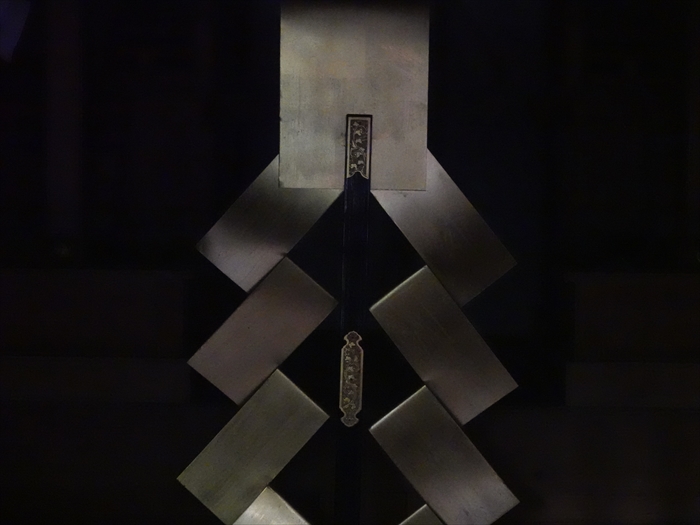

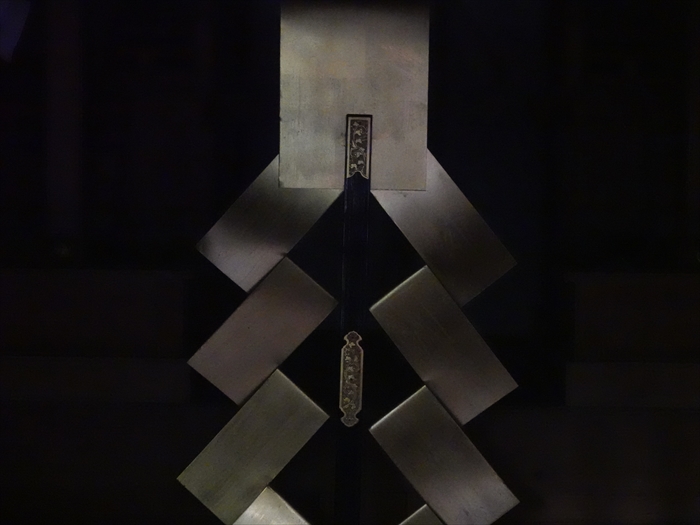

石塁で囲い石段を下りて水を汲むようにつくられ、 当時には珍しく井戸には石の蓋がされている 。

しかも 建物の屋根の形をしている のであった。

産湯の井戸についての伝承は多く、松平郷では松平家館(現在の松平東照宮境内地)の鬼門

(艮/うしとら。北東)の方位に祀られている氏神・八幡宮(今の奥宮)の前庭にある井戸が、

7つ存在した井戸のうち最も古く、在原信盛によって掘られ松平親氏の子の信広・信光

(泰親の子とも)の頃から男子出産時の産湯に使った井戸と言われる。

天文11年(1542)12月26日に岡崎城で松平元康(竹千代。後の徳川家康)が誕生した時には、

松平太郎左衛門家7代親長がこの井戸の清水を竹筒に汲んで早馬で岡崎城へ届け、元康の産湯に

用いたという記録がある。

江戸時代には将軍御代替の際に諸国巡検使の巡検地として貴重な扱いをされた とネットから。

「 産湯の井戸 松平家・家康公の産湯に使用 」と。

そしてその奥にあったのが 左: 「 産 (うぶの) 八幡の宮 」と 右: 「 市杵嶋社(弁天さま) 」。

左: 「 産 (うぶの) 八幡の宮 」

この地は井戸の洞とも呼ばれ、在原信盛が井戸を掘った際に尊体(石)を得て祀り松平親氏が

氏神として若宮八幡宮と称したとされる。

井戸は産湯の井戸・沙汰なしの井戸・奥の井戸と異名が多く、井戸水が濁ると異常事態の

前兆とされた。

現在も4月の松平東照宮例祭の前夜の試楽祭で、産湯の井戸で浄水を御神水として神前へ

供える「御水取り神事」が執り行われている と。

「 産(うぶの)八幡の宮 」。

内陣。

ズームして。

そしてこちらは「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」。

「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」。

内陣。

「 産 (うぶの) 八幡の宮 」、「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」を振り返る。

産湯の井戸の西側下に 二つの井戸 があった。

「 二の井戸 」。

「 三の井戸 」。

松平太郎左衛門家は大正初期までこの地に居住しており三の井戸まで使われていたとのこと。

この後に訪ねた「 高月院 」への道を見る。

句碑「 潺潺と産湯の井あり春祭 壽ゝ 」。

「 祖霊殿 」。

近づいて。

「祖霊殿」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

松平東照宮の境内に「松平郷館」があった。こちらは松平太郎左衛門家に関する史料館。

「松平親氏公の坐像」などのお宝や江戸時代に使用されていた道具などを拝観することが

できる と。拝観料は無料。なお館内は撮影禁止とのこと。

この日は開館時間を過ぎており入れなかったので、外観たけ撮って来ました。

近づいて。

松平郷松平家は、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも参戦。大名のような石高はありませんでしたが、

大名と同等の格の高い家柄として扱われたそうです。

そうで、館内にはピアノや楽譜などの愛用品も展示されているとのこと。

松平郷松平家は現在も25代目が継承されているのだと。

「 徳川親氏公 」と「 徳川家康公 」。

「 松平郷館 」内部の写真を2枚ネットから。

そして「 産湯の井戸 」に向かって進む。

「 産湯の井戸

松平家・家康公の産湯に使用 」と。

「長篠合戦図屏風」豊田市郷土資料館(旧浦野家本) 六曲一隻 18 世紀

紙本着色 156.1 × 350.8cm」。

「旧浦野家本は、成瀬家から渡邊家に養女に出た姫君が、浦野家に嫁入りする際に持参した

という伝承をもつ。長篠合戦に参戦した渡邊守綱の活躍を強調する点から、渡邊家の注文に

より制作されたと考えられる。

考えられる。成瀬家本の構図を踏襲する一方で、モチーフの改変が認められる。それは山川の

描写を整理し、山を少なくすることにより、戦う武士たちに焦点があたるように工夫されている。

一方の川は成瀬家本より水嵩が増し、川筋をはっきりと表現する。

特に 連吾川は、異様なほど川幅を広く したため、画面の中心でひときわ目立つ描写となっている。

特に注目すべきは、 連合軍の鉄砲隊の足軽が数人倒れている 点である。

それまでの同主題屏風には認められない表現であり、武田軍の奮闘を加味している。さらに第五扇

中ほどにみる徳川家康は、松の葉で姿が隠されている。これは享保七年(一七二二)以降に顕著

となった、家康神格化の描写と考えられる。」とネットから。

「 産湯の井戸 」への入口門。

「 産湯井戸の由来

産湯の井戸については伝承が多いが、天文十一年十二月二十六日に岡崎城において松平家康

(徳川と改姓)が生誕されたとき、太郎左衛門家七代当主親長が竹筒へ詰めて速馬でこの水を

運んで産湯に用いた記録がある。境内地(元松平家館跡)には七ツの井戸があったが、此の井戸は

最も古く此の所に館を構えた当時造られたものである。松平氏の氏神八幡の宮の前庭(今の実宮)

にあり石塁で囲い石段を下りて水を汲むように出来ている。また、石板の蓋のある井戸は、

当時としては極めて珍らしいといわれている。こんこんと湧き出る山清水は非常に美くよく

澄んだ水である。また北の地を井戸の洞とも呼び、井戸を掘った際に尊体(石)を得て氏神として

祀り水神八幡、うぶの八幡、等の異名がある。江戸時代将軍御代替のとき諸国巡検使の巡見地で

あり貴重な取扱がされていた。古くは井水の溢流、濁水などは異常事発生の前兆とされていたが、

昭和二十年四月十六日夜の「お水取」には水枯れでお水取の神事が出来兼ねた。このときは

戦時中で参加者は少人数であったが敗戦を覚悟したと伝えている。

最も古く此の所に館を構えた当時造られたものである。松平氏の氏神八幡の宮の前庭(今の実宮)

にあり石塁で囲い石段を下りて水を汲むように出来ている。また、石板の蓋のある井戸は、

当時としては極めて珍らしいといわれている。こんこんと湧き出る山清水は非常に美くよく

澄んだ水である。また北の地を井戸の洞とも呼び、井戸を掘った際に尊体(石)を得て氏神として

祀り水神八幡、うぶの八幡、等の異名がある。江戸時代将軍御代替のとき諸国巡検使の巡見地で

あり貴重な取扱がされていた。古くは井水の溢流、濁水などは異常事発生の前兆とされていたが、

昭和二十年四月十六日夜の「お水取」には水枯れでお水取の神事が出来兼ねた。このときは

戦時中で参加者は少人数であったが敗戦を覚悟したと伝えている。

当社は四月御例祭の前夜試楽祭を斎行後引続き「お水取」の神事を行っている高張提灯を前導に

浄闇の中に列を正し宮司以下役員、総代、氏子、等で産湯井戸前にい開扉して浄水を汲み取り

神前へ供える。

浄闇の中に列を正し宮司以下役員、総代、氏子、等で産湯井戸前にい開扉して浄水を汲み取り

神前へ供える。

翌日例祭日に御神水として一般に授与している。この水汲のときの水位により農作の吉凶の占を

する慣例がある。

する慣例がある。

御神水は不老長寿、また安産するようにと遠くから来て拝受する人が多い昨今では立身出世の神、

政治の神、安産の神としての信仰があり、社務所でこの御神水を頂く人が年々増えている。

政治の神、安産の神としての信仰があり、社務所でこの御神水を頂く人が年々増えている。

昭和四十五年四月十六日 十八代 徳川恒孝夫婦御水取さる

昭和四十七年十月十四日 秩父宮妃殿下拝覧さる

御二方は会津松平御出身」

榊(さかき)

「 徳川家康公産湯井戸 」。

小高いところに「 産八幡の宮 」が建ち、 手前右側に「産湯の井戸」 。

苔生した石灯籠には「 竹千代 」と後の 徳川家康の幼名 が。

こちらには松平氏・徳川氏の始祖とされている「 松平親氏 」の名が。

「産湯の井戸」 を正面から。

左側に廻りこんで。

石塁で囲い石段を下りて水を汲むようにつくられ、 当時には珍しく井戸には石の蓋がされている 。

しかも 建物の屋根の形をしている のであった。

産湯の井戸についての伝承は多く、松平郷では松平家館(現在の松平東照宮境内地)の鬼門

(艮/うしとら。北東)の方位に祀られている氏神・八幡宮(今の奥宮)の前庭にある井戸が、

7つ存在した井戸のうち最も古く、在原信盛によって掘られ松平親氏の子の信広・信光

(泰親の子とも)の頃から男子出産時の産湯に使った井戸と言われる。

天文11年(1542)12月26日に岡崎城で松平元康(竹千代。後の徳川家康)が誕生した時には、

松平太郎左衛門家7代親長がこの井戸の清水を竹筒に汲んで早馬で岡崎城へ届け、元康の産湯に

用いたという記録がある。

江戸時代には将軍御代替の際に諸国巡検使の巡検地として貴重な扱いをされた とネットから。

「 産湯の井戸 松平家・家康公の産湯に使用 」と。

そしてその奥にあったのが 左: 「 産 (うぶの) 八幡の宮 」と 右: 「 市杵嶋社(弁天さま) 」。

左: 「 産 (うぶの) 八幡の宮 」

この地は井戸の洞とも呼ばれ、在原信盛が井戸を掘った際に尊体(石)を得て祀り松平親氏が

氏神として若宮八幡宮と称したとされる。

井戸は産湯の井戸・沙汰なしの井戸・奥の井戸と異名が多く、井戸水が濁ると異常事態の

前兆とされた。

現在も4月の松平東照宮例祭の前夜の試楽祭で、産湯の井戸で浄水を御神水として神前へ

供える「御水取り神事」が執り行われている と。

「 産(うぶの)八幡の宮 」。

内陣。

ズームして。

そしてこちらは「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」。

「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」。

内陣。

「 産 (うぶの) 八幡の宮 」、「 市杵嶋社(いちきしましゃ) 」を振り返る。

産湯の井戸の西側下に 二つの井戸 があった。

「 二の井戸 」。

「 三の井戸 」。

松平太郎左衛門家は大正初期までこの地に居住しており三の井戸まで使われていたとのこと。

この後に訪ねた「 高月院 」への道を見る。

句碑「 潺潺と産湯の井あり春祭 壽ゝ 」。

「 祖霊殿 」。

近づいて。

「祖霊殿」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.