2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2013年01月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

テツガンセキとは

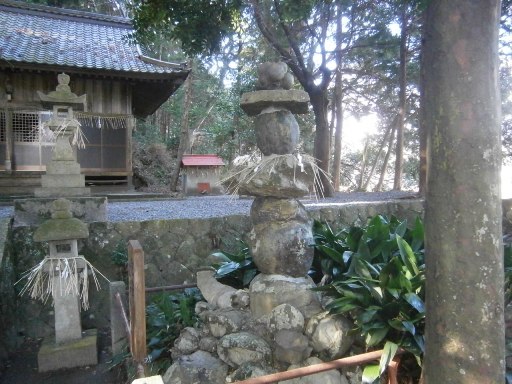

藤枝市の公民館から、地域に樹名板をつけたいという依頼を受けたが、植物の種類は専門家に鑑定してもらって分かっているという。ところが、この地域には自然石でできた野仏や石灯籠も多く、石の鑑定をしてもらえないかとの要望を受けた。そこで今回は、知り合いの石の専門家に同行してもらい、数カ所の神社を回ることになった。「これは砂岩ですね」。「これはチャート、これはチリメン石と呼ばれるもの、これは結晶変岩」と、私には単なる石としか見えないものをたちどころに分類していく。植物もそうだが、石の一つ一つにも、その成り立ちや特徴の違いがあり、興味深い調査となった。そんな中、「おお、これはすごい!」と専門家が絶賛したのがこれ(1/25撮影)。 私には単なる石灯籠としか見えないのだが、「これだけたくさんのテツガンセキを使っているのは珍しい」という。 灯籠の上段、中段、下段の丸石や基部に敷き詰められた丸い石のほとんどがそのテツガンセキだという(1枚目)。 しかし私は、テツガンセキという名前すら聞いたことがない。 (あと2枚) 鉄丸石と書くそうだ。鉱物名ではないが、鉄分を含む丸い石ということで、水石(すいせき・石を鑑賞する文化)の世界で名付けられた名だという。これは川を流されて丸くなったものではなく、生成の段階で球形になったもので、内部に黄鉄鉱などを封じ込めているという。断面を見ると色の違いがはっきりしている(2枚目)。この鉄丸石、水石の世界ではかなり珍重されているようで、千葉ではへそ石などとも呼ばれているという。ここ藤枝の瀬戸川や静岡の安倍川・藁科川などで多く産出されるという。 鉄丸石の詳しい説明については現在専門家に依頼中のため、私の乏しい知識ではこのくらいの説明でご勘弁いただこう。

2013.01.26

コメント(1)

-

ダイラボウとは

19日の土曜日は、久しぶりにダイラボウフライトエリアのパラグライダーを見学した。ダイラボウとは、静岡市街地から北西に10kmほどのフォッサマグナ南端の小山。巨人伝説のダイダラボッチが、琵琶湖の土を掘って富士山を創るときにできた足跡がこの山頂にあることからダイラボウと名付けられた(地質学的には琵琶湖は堆積岩で富士山は火山岩だからそんなことはあり得ないのだが)。ここは新東名静岡サービスエリアからもほど近く、山頂からは富士山から駿河湾、伊豆半島までが見渡せる景勝地(1/19撮影)。この日は天気もよく、風も穏やかで(フライヤーにはものたりなかったようだが)見物には絶好のコンディション。空飛ぶ地質屋さんとSkyhighさんはサポートに回りノンフライトだったが、クッキー21さん、島田の文さん、スティーブンさん、Zsunさんが次々とフライト(1枚目)。ダイラボウを訪れたハイカーもしばし見物に加わり、気づけば山頂には10人あまりの見物客も集まっていた。 (あと2枚) ちなみにダイラボウとはこんなところ(2枚目)。新東名藁科川橋下の土手がランディング場になっている。ここでも、散歩に訪れた地元の皆さんが着陸するパラグライダーを眺めていく。ここから静岡SAまでは車でわずか5分の距離。ここから山頂までは約15分。私たちはいま、静岡SAを拠点に、パラグライダーのふわっと体験やタンデムフライトなど、初めての人でも手軽に空を飛ぶ体験ができるような場所づくりを進めており、手始めにこのゴールデンウィークには、パラやハンググライダーのふわっと体験会なども企画している。もうじき、新東名静岡SAに行けば、誰でも空飛ぶ体験ができますよ。

2013.01.20

コメント(0)

-

オンシジウムとは

こちらは数日前、静岡駅前で見かけた花(1/10撮影)。洋ランだな、とは分かるようになったが、洋ランの品種はとても私の手には負えない。 しかも先週は、新年の挨拶回りで県内を歩き回っていたため、調べる気力もなく、お蔵入りになっていた。 この3連休で気合いを入れて調べてみよう。 ネットで洋ラン図鑑を検索し、片端から写真を見ていくが、簡単には見つかりそうもない。そうだ、「黄色い花」で絞ったらどうだろう? 案の定一発でヒット。オンシジウム(Oncidium)というそうだ。オンシジウム属は中南米の熱帯から亜熱帯地域に広く分布するランの仲間で、400種類ほどあるという。属名でひとくくりにできるものではないが、この花は代表的なオンシジウムと言っていいだろう。別名群雀蘭(むれすずめらん)。黄色い小さい花がスズメが群れるように咲く。 オンシジウムの名は、花の一部に小さな突起があることから、ギリシャ語のオンキディオン(Onkidion:小さなこぶ)に由来するという。この写真ではあまりよく分かりませんな。

2013.01.14

コメント(0)

-

6年連続とは

明けましておめでとうございます。今年も快晴の富士川から、恒例の元旦の富士山をお届けいたします(1/1撮影)。 私が元旦の富士山撮影を始めたのが2007年。この年こそはあいにくの曇り空で、元旦の富士山は撮影できなかったが、翌2008年からは、元旦は晴れ続き。今年で6年連続の快晴の元旦となった。昨年半ばあたりから、私の「晴れ男」の神通力も衰えがちだったが、これでまた自信を取り戻すことができた。 さて、写真ではいつも富士山のアップを紹介してきたが、富士川からの富士山というの実はこんな風に見えている(もう1枚)。富士山から裾を引いて愛鷹山(あしたかやま)に連なる秀麗な山並み。この風景が眺められる場所は、まさに富士川しかありませんぞ。写真にしてしまうといまひとつだが、これを私の腕が足りないせいだろう。皆さんにもぜひ、この場でこの富士山をご覧になっていただきたいものだ。 それでは今年も1年、よろしくお願いいたします。

2013.01.05

コメント(1)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- シクノデス ワイン デライト 'J.E.M…

- (2025-11-24 08:50:27)

-

-

-

- ミニミニ菜園

- 山芋を栽培する(5.11.26)

- (2024-01-28 01:07:32)

-

-

-

- 手作りの庭とガーデニング

- 今週の畑 ドウダンツツジの紅葉

- (2025-11-19 20:38:41)

-