2006年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

『受の渇き』を読んで

『受の渇き』を読んで XX株式会社 ●●部長 郡山ハルジ(39)会社のキッチンの本棚に、誰が置いていったのか知りませんが、三島由紀夫の『愛の渇き』の文庫本が置いてありました。ぼくは三島先生の著作の大多数を読んでいますが、愛の渇きは読んだことがなかったので、家に持って返って読みました。まあ、面白かったです。この本は三島先生が25歳くらいのとき、つまり昭和25年くらいに書いた小説で、戦後まもない頃にお金持ちのジジイの家に身を寄せて暮らす若い未亡人を主人公にしたお話です。この主人公は、浮気な夫に放置された末に死なれ、その後身寄りがなかったので、田舎の農場で隠居生活を送る亡夫の父親(お金持ち)の家に身を寄せ、いつしかその隠居爺さんの情婦になるものの満足できず、その家の若々しい使用人の少年に性的な関心を募らせるようになる...というあらすじです。要するに、“愛の渇き”というのは、結婚当初からずっと愛に満たされなかったこの主人公の状態のことを言っています。けっきょくこの未亡人は、この純朴な田舎者の使用人がなんら観念的な要素のないごく単純明快な世界に生き、「奥様」のことなど最初から恋愛対象の想定内にも置いていないことに想像さえ及ばず、一人で妄想を暴走させてしまいます。しまいには、女中の田舎娘に無用な嫉妬心を抱き、一人で苦悩の深淵にはまり込みます。(どうせこの感想文を読んで「わたしも『愛の渇き』を読んでみよう!」...なんて思う人はいないと思いますが、以下はネタバレですのでご注意)この物語は、この女中の妊娠が発覚し、さらにその相手がこのこの使用人の小僧だったことから主人公が嫉妬に狂うところからいよいよ佳境に入ります。まず、未亡人は策略を練って田舎娘を家から追い出します。一方で隠居ジジイは若い男に一方的に熱を上げ続けている情婦である義理の娘の様子を複雑な気持ちで見守っています。しかしやがて、もともと大手の商船会社社長だったこのジジイは、この情婦を伴って東京に出、もうひと華咲かせようとか目論見始めます。そして、この物語のラストは、ついに明日の朝はジジイと一緒に東京に出ることになった主人公が、その前にこの小僧の本当の気持ちを聞き出したいと思い、夜中にぶどう畑に呼び出す場面です。妊娠した女中に難癖をつけてクビにしたのが自分の策略だったことを告げ、愛する人を失った小僧が感情的になるであろうことを主人公は期待します。しかし小僧は「別に気にしていません」と素直に答えます。小僧はむしろ、何も考えずにたまたま性交した相手が妊娠してしまっために好きでも何でもない人と結婚させられそうになって困惑していたので、その女中がクビになって安堵していたのでした。そこでこの主人公は、この小僧に「あなたがその女中を愛していなかったのなら、いったい誰を愛していたの?」と聞きます。しかしこのハナタレ小僧は、「受するとか受さないとかって、何だかよくわかんないなあ。べつに誰も受していないのになあ。奥様はいったいぼくの口から何を聞きたいのかなあ」と本気で悩みます。この小僧は、なんせ中学を出てすぐにこの家に肉体労働の丁稚奉公に来たくらいだから、観念的な思考をする習慣なんてありません。この小説の半分近くは愛に関するこの未亡人の観念的なモノローグに占められていて、たとえばこの小僧が参加したお祭りを舞台にしたシーンでの彼女の心理描写などには10ページちかく割かれているくらいですが、この小僧が祭りの翌日に友達に出した手紙には「きょうはこちらのお祭りでした。若い衆としてお祭りに出てあばれました。あばれるのはとてもゆかいです。」という短い文で終わっているくらいです(笑)。「人は誰かを愛しているものだ」というロマンチストの理屈はハナから通用しないのです。けっきょく、すべてが自分のひとり相撲であったことを知った主人公は、小僧が頭をひねった上でようやく思いついた回答、「奥様、受していたのは、あなたであります」という白々しいセリフにすっかり絶望しつつ、一方で自らを何とかその気にして「奥様」を押し倒そうとする小僧の挙動に動転し、すったもんだの末に小僧の頭をクワでかち割って殺してしまいます。その後、この未亡人は「小僧がこうなったのも、すべては自分を苦しめた報い」だとかのたまって(笑)、ジジイの家に戻ってジジイの横で平穏な寝息を立てる…という場面で物語は終わります。ぼくは、ちょっとありそうもない話だとは言え、なかなかリアルな描写のこの物語を読んで、「ああ、こんな女の人がいたら怖いなあ」と思いました。この未亡人も、小僧のように毎日農作業に汗を流すとか、ぼくみたいに肉食を止めてマラソンでもしていれば、観念で頭を膨らませて妄想モードで暴走した末に人に迷惑を掛けずに済んだのになあ、とつくづく思いました。でも、怖いと思ったほんとうの理由は、「祭りはゆかいだなあ」とか「受するとか受さないとかって、何だかよくわかんないなあ」と言っているこのハナタレ小僧の姿が、まるで自分のように思えたからだと思います(笑)。この物語を読んだ後で思い出したのは、学生時代、なんどか一緒に好きなバンドのライブを見に行ったことがあった程度の仲だった女学生からしばらくぶりに電話をもらって、近況なんかをテキトウに話して電話を切った後、またすぐに電話が掛かってきたかと思ったら、「○○(←本名)クン、私ほんとは○○クンのことが好きだったの!」...と突然告白された上、間髪を入れず「私のことを“キライ”って言って!!」と受話器の向こうから絶叫された時のことです。さっきまでお互いの近況を話してたかと思ったら、今度は「好きだ」と告白され、次はいきなりキライと言えといわれて困惑したぼくはそのとき正直に「...え、でも、ぼくはあなたのことを嫌いじゃないよー」と言いましたが、彼女はなぜか切羽詰った口調で「お願い、頼むからキライって言って!!」とヒステリックに繰り返すのです。ぼくは「いったい彼女はぼくの口から何を聞きたいのだろう」と悩みましたが、まあ、キライと言えということだし、素直に「…キ・ラ・イ。」と言って電話を切りました。もしかすると、ぼくも「受するとか受さないとか、なんだかよくわかんないなあ(笑)」なんて言っている自分の知らないところで自分に対し妄念を膨らませている女の人にいずれクワで頭をカチ割られて死ぬ可能性があるのだろうか...なんて思ってしまいました。(終)

2006.01.30

コメント(7)

-

性のれぞれそ

もう1ヶ月終わりですよ新年も。これを10回ちょっと繰り返すともう来年です。2007年はもうすぐです。そんなあっという間の1年を、同じように10回も繰り返すと2016年です。過去10年を振り返ってみればわかりますが、10年なんてあっという間です。2016年はもうすぐです。年をとればとるほど時間が経つのはあっという間ですね。次の10年は今の6-7年の感覚、さらにその次の10年は今の4-5年くらいの感覚で過ぎちゃいますよ。だから、老衰して寿命が来るのはもうすぐです。もちろん、あなたが老衰できる保証なんてありません。日本を例に挙げると、1億人のうち毎年約100万人が死にます。うちガンが30万、心臓病や脳出血が15万ずつ。肺炎が結構健闘していて10万弱。事故死が4万で自殺が3万。老衰はたった2万人です。死因の2%。変死や自殺より老衰死の方がマレなんですよあなた(笑)。だから、あなたやワタシが死ぬのはもうすぐだと思ったほうがいいと思います。来月や来年を怖がっているヒマがないのと同じように、死を怖がっているヒマは本来ないと思います。あたかも死なんて自分に関係のないかのように自分を欺き、「いつかはきっとやってやる!」…なんて自分に言い聞かせつつ若い頃から延々と棚に上げてきた“夢”だとか“希望”にこれっぽっちも触れられないうちに老いさばらえていき、やがてそのまますぐに棺桶に入ってしまうのだという事実に薄々気づきはじめる頃には時すでに遅し、その悔恨と恐怖から逃避するためにボケるようになり、あとは夢もうつつも判らない状態のままクタバる…それがよくある大多数の現代人の“お決まりコース”です。20代後半で“夢”だとか“希望”だとか言っていながら、そのために何もしていない人はこの“お決まりコース”に乗る確率がすでに高いと思ったほうがいい。30代後半で「若いころからの“夢”だとか“希望”」だとかいう代物を大事に抱えていてそれらを「これからやるつもり」(笑)でいる人は、その“夢”や“希望”をそのまま棺桶まで持っていく可能性は90%以上といっていいでしょう。「いまさら“夢”や“希望”のためにこの現実(サラリーマン)生活を止めるなんて、オマンマの食い上げだ」…なんていう人がいますが、大嘘です。日本の年間の餓死者数、例年50-100人。死因の1万分の1(0.01%)以下です。ガンで死ぬ確率の方が5000倍高いんですよ、あなた。そもそも飽食の国・福祉国家の日本で餓死するのは意志的な努力が必要でしょう。ホントは怖いのは「オマンマの食い上げ」なんかじゃなくって、「プライド(=実力の伴わないセルフイメージ)が傷つく」こととか、「“夢”や“希望”がじつは同じ“現実”(=日常)に過ぎないこと」を知るのが怖い…というのが相場ではないでしょうか。自殺者がこんなにいる理由のひとつは、死ぬことよりそっちの方が怖いからなんでしょうからね (笑)。(つづく)

2006.01.27

コメント(4)

-

大ずもう大とくしゅう

さいきん訪問者のハンドルネームの中に、「おんどりゃ~、ナメとんのかァ~」と思わせるような、自分の主張をそのままハンドルネームにしたとおぼしき長たらしいのがあるのが気になりませんか?まあ、楽天広場のHPを商売に使っている人たちの中にはアクセス集めに必死な人がいて、それがこんなハンドルネームになったりするのかも知れませんが、えてしてそのセンスのなさや浅ましさ・サモシさ、主張のウルサさなどに、ぼくはとても鬱陶しく感じてしまいます。こんなどこにでもいそうな兄ちゃんやガキをアイドルとかいって崇めていたわれわれは、どうかしていた。具体的にいうと、たとえば、以下の人たちです。ちょっとした工夫で売上が10倍になりました。確定成果2万ポイントに届きそうです。さん ↑知らねーよ、オマエのポイントなんてよー。あなたのHPを荒らしに行ってしまいそうです。 SONY信者様 (ソニーが一番です。ソニーを買わない人の気が知れません。)さん ↑何が信者「様」だか(笑)。勝手にしてくれや。(こんなハンドルネームをつけて得意になっている人の気が知れません) もっと勉強しないと、ずる賢い人たちに騙されちゃいますよ、ふふふふっさん↑何がふふふふっだコラ。いい加減にしないと、気の短い人たちに殺されちゃいますよ、へっへっへっへっ... 人生を豊かにする、あとほんの少しのLOVE&RESPECTさん ↑他人の人生、放っといてくれや。頼むし。人生をタイクツにするハンパなLoveとRespectってかぁ~?こういう人たちのイヤなところは、アクセスしてもらうためにあっちこっちに足跡だけ残してまわって、十中八九あなたのサイトなんて見てもいないだろうと思われるところです。もちろん、ぼくもこんな人たちのサイトなんて最初から見る気がしませんけどね。 当時は若貴のパパが大関で、よこづなチャンピォンは北の湖(きたのうみ)でした。(終)

2006.01.25

コメント(4)

-

あっ、うちゅう人だ!

昨年10月立て続けに2つフルマラソンを走って以来、すっかりマラソン熱から醒めてロクに走っていないことは過去の日記に何度か書いたとおりである。しかし、まるで禁煙か何かのように走るのをキッパリと止めたわけではなく、細々と走っている。どれくらい細々かというと、かつてレース前には通常月間250キロ以上(毎週約6-70キロ)走っていたところを、いまでは月間約6-70キロ(毎週約15キロ)程度を走っているような状態である。ぼくは小学生のとき、うちゅう人を見たことがあります。考えてみると、3年半前のある日とつぜん「よし、フルマラソンに挑戦するぞ」と思い立って本気で走り始める前にも、5-6キロの距離を週2-3回は走っていたので、当時の習慣に戻っただけのようである。走るのをやめて「変わったよな」と気づくことがいくつかあるが、まず痔の調子がよくなったことが挙げられる。これまでは脱肛気味で、悪いときは脱肛した箇所からイボ痔らしきふくらみが生じることさえあったが、今ではこの脱肛部分が直腸に引っ込んだようである。"あいにく今でも堅いクソをする時や排便が頻繁になると軽い痛みや出血があるが、肛門が外に出ていないだけで気分的にぜんぜん違うものだ(笑)。マラソンと痔には相関関係がたしかにあるらしい。まず、新陳代謝のサイクルが速くなって、排便の頻度が高くなる。これは肛門に負担をあたえる。あと、インターバルとかで本気で根をつめて全速で走って、ゴールで気を抜いた瞬間に肛門が緩む。これで脱肛状態がクセになってしまう。ぼくが小学生のときみたうちゅう人は、こびと型でした。もちろん、体重は増えた。とは言っても、レース時には62キロだった体重が65キロに増えた程度である。3年半前には70キロあったことを思うと、走行距離は当時と変わらなくとも、いったん減った状態を長年維持した体重はそう極端には増えないらしい。走ることを止めた心理的・精神的な変化はあまり自覚症状がないが、強いていえば「こだわりのタネ」がなくなった軽い喪失感はあるかもしれない。思えば、これまでは何かにつけ「これがランニングにどう影響するか」という発想がつきまとっていたものだ。出張の話があれば「レースの予定に影響があるんじゃないか」とか、新規の仕事の話があれば「残業で走る時間がなくなって、目標距離が達成できなくなるなあ」とか、職場の食事会の計画があれば「喰い過ぎて目標体重をオーバーしちゃうな」とか、日々の活動がいちいちランニングと結びつかざるを得ないのであった。走ることに何のこだわりもなくなった今では、残業が増えようが突然出張を言い渡されようが、何も気にする理由がない。この「何でもOK」という心理状態は、つねにリラックスしていられる一方で、メンタルなフォーカスを失っているため日常生活に緊張感が欠けてしまう...ということは言える。そういえば、年末アラスカに行くまでは、走りを止めた心身があらたな刺激を求めているなあ、という痔核もとい自覚はあった。いまではこのリラックスした状態にある程度馴れてしまったのか、6-7キロの距離を週2-3回走っていれば心身ともに満腹といった感じである。* ところで、人間のような形をした見なれない生命体を見るとぼくたちはすぐ「うちゅう人だ!」と思いがちですが、あれはぼくの考えでは、遠い未来からタイムトラベルをしてきた人類で、UFOはタイムマシンじゃないのかな、と思います。(終)

2006.01.24

コメント(8)

-

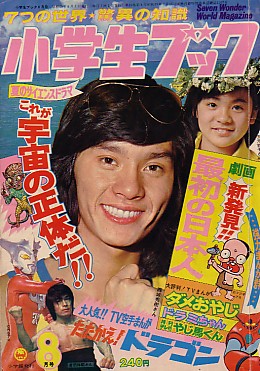

これが未来世界だ!!

ネットで調べ物をしていてたまたまこんな絵を発見した。面白くないか。ぼくは面白いと思う。ひろし君の顔は、表情まで含め、英語教師をしているぼくの従兄弟によく似ている。ちなみに彼は幼少の頃、同級生に「ガイジン」といってイジメられたそうだ。こっちのひろし君は、ぼくの高校時代の応援団の先輩(副団長)によく似ている。ポチの姿がとくに魅力的だと思う。ひろし君の妹の姿はあんまりだ。未来もいろいろだなあ。

2006.01.21

コメント(5)

-

オッサンの10年後ビジョン

先日の日記に自画自賛の話をちょっと書いたが、ヒマなときたまに自分の過去日記を読んでは「いいこと言うよなあ」とか「我ながら鋭いなあ」とか思ったりしているオイラであるが、先週末は大学時代の友人でバンド仲間であった鰻坂ヒカルとか心斎橋ワタルとかの過去日記を読み返して感動していた。鰻坂はたまにしか日記を更新しないが、更新するときは、ホンキで文学作品を書いているだけあって比較的理屈っぽく長い日記が多く、疲れるのでかつて読み飛ばしていたものがいくつかあったのだが、それらをヒマに任せて読んでみるとなかなか鋭いイイことを言っていてあらためて感心した。ロンドン在住の鰻坂は今年も昨年も年末年始に日本に帰省していたらしいのだが、心斎橋氏の過去日記には、鰻坂の帰省時に高校時代からの友人であるトイモイ氏と3人でメシを喰いに行ったときの話があって、これをあらためて読んでみたら面白かった。具体的に何が面白かったかというと、鰻坂がいきなり「キミたちに10年後のビジョンはあるのか?」と尋ね出し、しかしそれを訊いた本人も含めて誰も「10年後ビジョン」がないことが判明した、という話である。去年それを読んだときには大して印象に残らなかったその話が、今回読み返してみてどうして面白かったかというと、昨年は「10年後」と聞いてもピンとこなかったが、今年で40歳になるオイラは「10年後=50歳」であることにあらためて気づいたからにほかならない。「10年後のビジョン」とかいうと、就職活動時の学生とか、30歳を前にした人があらためて人生の展望を考えるときなんかによく使う一種の自己分析の手法だが、あんまり40歳とか50歳の人が「10年後ビジョン」で自己分析をするなんて話は聞かない(笑)。だって、40歳くらいの人にとって次の10年というのは「子供が独立するまでの辛抱の“あと10年”」にほかならず、50歳の人にとっては「定年までの10年をどう過ごすか」という話でしかない。言い換えると、我々の年齢にとっては現在の自分こそが「10年前のビジョン」の達成度の実像そのものなのである(爆)。次の10年のビジョンの話をする前に、過去10年の達成度を振り返れば次の10年のビジョンなんてたかが知れることがよく判るはずだ。それをいまさら「10年後のビジョン」とか言うのは、30代の10年でやりもしなかったことを、いい加減40歳になってからあわてて取り返そうというサモシく往生際の悪い感じが否めない。ハッキリ言えば、昨日「やらなきゃ」と思ってやらなかったことは、今日になったらもっとやらない確率が高いし、昨年「やるぞ!」と思ってできなかったことを今年「やろう」と思ってもやらない確率はずっとに高い、ましてや若い時分に長期ビジョンを持ってそれを達成できなければ、オッサンになればもはやそんな長期ビジョンを持つこと自体が困難なのである。だって“長期ビジョン”のすぐ先がもう棺桶なんだから(笑)。そういう意味では、オダギリチガ先生の日記に示唆されていた「3年スパン」で人生を図るというのは、オイラや鰻坂くらいの年齢になったらなかなか有効な方法なんだろうなとは思う。まあ、自分のことを言えば、すでに20代の頃から10年後のビジョンを「あの世」に設定していたため(笑)、基本的に「その時にやっておこうと思ったことをその場でやる」という実に刹那的な生き方を続けてきた。いわゆる、いつ死んでも後悔しない人生。結局そのまま40歳に達しようとしているけどな(笑)。ちなみに今年40歳になるオイラの10年後ビジョンはやっぱり相変わらず「あの世」だ。…なーんていう日記を将来読み直して「我ながら言うことがシブいじゃ~ん」とか自分は言ってるであろう…というのがオイラの短期ビジョン(笑)。

2006.01.19

コメント(5)

-

年賀状の思い出

ふと気づいたのだが、今年はついにクリスマスカードや年賀状を1通も出さなかったし、誰からももらわなかった。39年間生きてきて、これはたぶん初めてのことだと思われる。これまでは、日本の知人に年賀状を出さなくともアメリカの友人にクリスマスカードを出したとか、こちらからは年賀状もクリスマスカードも出さなくとも誰か彼かからカードや賀状が届いたものだ。近年は“Eカード”“電子年賀状”といったサービスを利用し、出来合いの同じような電子カードを複数の友人に同時に送信していたが、今年は年末に例の「北極圏旅行」の準備に追われて電子カードさえ出さなかったところ、ついに電子媒体・紙媒体どちらの年賀状も届かなかった。そういえば、ふと思い出したのだが、日本の大学生時代、美術サークルの同級生から「今年は僕らのために死んでくれ。」と書かれた年賀状をもらったっけなあ。しかも丁寧に「これは決して冗談ではない。」との説明書きまであった(笑)。実に丁寧に描き込まれた酔っ払った浮浪者のオッサンのイラストまで付いていた。この男がどうしてオイラに「冗談でなしに、本当に死んで欲しい」と思ったのかはよく解からない。仲のいい友人だったし。前の年にその美術サークルの合宿で同級生が水死したのを目の当たりにして以来オイラが死という観念に取り付かれていたのを見て、「次はオマエの出番だ。俺たちにまたあの衝撃を与えてくれ」と言いたかったのかも知れない。いずれにしても、オイラがこの年賀状をもらった後も彼とはそれまでどおりの交友を続けたし、むしろ親交を深めたと思う。 そういえば、これも思い出したが、オイラがこの「死んでくれ」の年賀状をもらった年に学友や美術サークルの仲間に出した年賀状は、フランス世紀末画派の巨匠デルビルの描いた"スチュワート・メリル夫人の肖像"(上掲)のコピーを年賀ハガキに貼り付けたものであったっけなあ。オイラには当時まだ人並みの付き合いや社交というものが存在したので社交辞令として仲の良い学友やサークルの仲間に年賀状を出したのだったが、一部の人たちからは「こんな不吉な年賀状、年始から縁起が悪い!」といった不評を買ったものである。あれから20年弱、もう年始にいきなり「死んでくれ」と頼まれることもないし、オイラ自身も他人を不快にすることもなくなったわけだ。まさにオイラの人生の選択を象徴しているよなあ。それにしてもあの「死んでくれ」の同級生(コイツは合宿中の同級生の水死の話で「ノンシャランなヤツ」として登場する男なのだが)は元気かなあ。

2006.01.18

コメント(5)

-

自画自賛ということ

週末にヒマに任せてこのHPの模様替えをしたのだが、こうして時間をおいてアクセスしてみると、我ながらいいカンジじゃん。イヌの絵も、文字通り自画自賛だが(笑)なかなかイイよなあ。オイラは自分自身の描いた絵を分析とかするのは好きではないが、オイラの絵に登場する「犬」はどうやら「自分自身」のようだ。だって、オイラはときどき自分自身に(なにか失敗とかをして)悪態をつくときに決まって口について出るのはなぜか「このイヌめ…!」「オマエはイヌだ。」といったセリフだし。きっとオイラの意識下ではセルフイメージは情けなくて従順でおマヌケな犬なんだろう。この絵はもう13-4年前の学生時代にアクリル絵具をつかって描いたB3サイズくらいの手の上に乗っかるような小品だが、とくにスケッチとかサムネールも作らずにまるで自動書記のようにひと晩で一気に描いた記憶がある。とくにコンテンツを意識せずに思うがままに描いたという意味では、たぶんオイラの無意識がかなり直接的に反映されているに違いない。そういえばこの絵を見た学友が、イヌが吠え掛かっているように見える左端の木がイン毛に覆われた女性器のように見えると言っていたのを思い出すが、当時のアートスクールでのオイラの留学生生活を思い起こすとたしかにこれは当時の欲求を具象化にしたものなのかも知れない。右上のカラスはきっと死の象徴で、じゃあ地平線に2つ並んだエントツはプラトニックな同性愛傾向の象徴か(笑)。それまでの死への欲動やプラトニックな同性愛傾向に背を向けて異性愛一筋なんだオイラは!…と吠えている絵か、これは。話しがちょっと逸れるが、オイラは自分の書く絵とか文はあとで見返しても我ながら「なかなかいいなあ」と思うことがあっても、恥ずかしく思うことってまずないなあ。自分の外見にホレボレするようなこともまずないけど(笑)、自分が作った文とか絵とかオブジェとか、自分が演奏した音楽を聴いて感動することはよくある(笑)。これって一種のナルシシズムなんだろう。…というか、自分で作って自分で観賞して満足できるなんて、究極のオナニズムだよなあ。フロイト的に言えば、便器にコンモリと溜まった自分の排泄したクソを見て満足するとか感動するのと同じ構図か。あるいは詰まった鼻をかんだ後で、ティッシュを広げて大量の青っ洟が付着しているのをしげしげと眺めて満足したり感動するのとも同じ延長線上にあると言えましょう。皆さんもよくやりますよね、そんなこと。(画像自粛)

2006.01.16

コメント(3)

-

「ぼくのことしの目ひょう」

「ぼくのことしの目ひょう」 郡山ハルジ(か名)(39)ぼくは、まいにち、まいとしをまん然と過ごしているので、年のはじめに目ひょうを立てたりする習かんがありません。だけども、そういうことではいけない。…と、ほんの少しだけ、感じます。とくに、ぼくはことしでとうとう40さいになります。だから、人生のふしめとして、ほんの少しだけ有いぎな年になるよう、ことしは目ひょうを立てることにしました。ぼくの目ひょうは、とてもかんたんです。そして、その目ひょうを立てるりゆうも、とてもたんじゅんです。こんなかんじです。- 「ことしは怒らないように気をつけます」2006年の高島暦には、七赤金星生まれの人はことしは「争いごとは努めて避け、多少不利と思っても、引き下がることが得策」と書いていました。いつ読んでも高島暦に書いていることはまるでぼくのために書いてくれたようなツボをえたアドバイスにみちあふれています。いつも、つい感じょうにまかせていかりをあらわにするぼくは、そのせいでいつもしっぱいしています。だからことしは、なっとくいかないことがあっても、冷せいに対応することにします。- 「言動と行動をしんちょうにします」2006年の七赤金星生まれの高島暦には、ことしは「ミスや誤解、言葉による災いを避けましょう」と書いていました。まったく高島暦に書いていることは、ぼくのことを知りぬいた人が書いたようなとても痛いアドバイスにみちあふれています。ぼくはいつも言葉によりわざわいを引き起こす悪まのしもべのような人間です。ことしは思ったことを言ったり書いたりじっしする前に、いまいちど再考することにします。- 「イギリス語のたんれんにつとめます」ぼくはもともと本しょくは通訳とほん訳なのに、このところすっかりいしき的な英語の学習をおこたっています。おかげでここ1-2年はいざ高度なイギリス語でのやりとりが必要になったときにあわてる場面がありました。ぼくは、自分の本しょくのことを忘れずに、いしき的に勉強やど力を(ちょっとだけ)するようにします。検定しけんの問だい集とかも(ちょっとだけ)やってみます。- 「と山にちょうせんします」さくねん10月に2週間でフルマラソンを2回走って(ぐうぜんにも)同じタイムの自己記録でゴールしたら、3年来の習慣だったマラソンの熱が急そくにさめてしまいました。しかし、ぼくの心身はいまでもマラソンに代わるしげきを求めています。そこで、ことしは平面のぼうけんからすい直方向のぼうけんに意しきを切りかえ、高い山にのぼることを目ひょうにします。すでにふじ山にはのぼったことがあるので、ことしは北米の4000メートル級の山をせいふくすることにします。あとはもう思いつきません。それに目ひょうは4つもあれば十分です。4つくらいなら1年の間、忘れないでいられると思います。あと、ことしはそのうち、ことしの目ひょうにのっっとった毎月の目ひょうとかも立ててみるかもしれません。また1年後とかに楽天日記を読み返してみて、ちゃんと目ひょうが達成できたかどうかをふり返ってみようと思います。ノート式の日記とちがって、なくすこともないし、けんさくもできるし、だから楽天日記ってべんりですね。(終)

2006.01.13

コメント(5)

-

こんなとこにも日本人が!?

「こんなところにも日本人がいるのか!?」…と思ったことが、これまで世界のあちこちを歩いていて何度あったことか。たとえば10年くらい前、観光としてはちっとも有名でないブルガリアに寄ったとき、電車に乗って別に観光地ても何でもない街でフラリと降りたことがある。ブルガリアは英語がさっぱり通じない国で、その首都に数日滞在していてぜんぜん日本人に会わなかったくらいだから、電車でテキトウに降りたそんな街ではオイラはみんなからジロジロ見られまくるまったくの異邦人であった。しかし、とある公園のそばを通りかかったとき、そばで絵葉書などと売っていた露天商がいきなり日本語で話し掛けてきた。かつて日本人の知り合いからカタコトを学んだらしい。その知り合いがこの田舎町に住んでいるのか、ブルガリアの別な町で知り合ったのかは不明だったが、「こんなところに日本語を使う機会を狙っている露天商がいる」ということさえ驚きであった。これが北米だったら、まずどんな僻地にいってももう日本人がいないところなんてないと思っていい。観光だろうがビジネスだろうがアメリカ人でさえ一切用のなさそうな土地にさえ、必ず日本人がいるのではないか。たとえばオイラが驚いたのは、アメリカにはアミッシュといって、文明生活を否定していまだに電気や水道さえない18世紀当時の農耕生活を続ける人たちがペンシルバニアとかオハイオ州の一部に住んでいるのだが、むかしオハイオで仕事をしていた時ある日本人から「見積もり依頼」を受けて住所だけを頼りにそこへ向かったところ、たどり着いたこの人の家はこのアミッシュの村にあった(この人はどうやらアミッシュの研究者だったらしい)。だから、100人単位の日本人観光客が直行便でやってくるこんな北極圏に近いアラスカの内陸部の町に、定住している日本人がいてももはや驚くには値しないのだろう。オイラがフェアバンクスで最初に会った日本人は、滞在先のフランス人の経営するロッジの住み込みのベビーシッターであった。この人は昨年オーロラを見るためのパック・ツアーでフェアバンクスを訪問しこのロッジに滞在して以来すっかりアラスカのファンになってしまい、帰国するなり会社を辞めて過去1年の間に4回もアラスカを訪問し、今回はついに住み込みのベビーシッターを(違法労働で)しながらアラスカに滞在するために再入国してきたそうだ。よくぞ入管で引っかからなかったものだが、本人はとにかくホントにアラスカが好きでたまらないらしい。ロッジの夫婦も「日本人は子供の面倒見がいい」ということで、英語でのコミュニケーションにはかなり不自由なこの女性を違法を承知で雇っている。先日の日記に書いたフェアバンクスに住む「犬ぞりマスターの日本人女性」というのは、ネットで調べてみたらなんと仙台出身で、どういう経緯かは知らないが現地のアメリカ人と結婚してフェアバンクスに定住することになったらしい。いまでは1500キロ以上を2週間以上掛けて走破する本格犬ぞりレースも完走しているツワモノの女流犬ぞりマスターだそうである。最後の晩にオイラがスキー場の山のてっぺんでオーロラの出現を待っていたとき、10人近い日本人観光客グループを連れてやってきたガイドのおっさんは東京は港区の出身で、なんと昭和40年代前半にアラスカに移住したという「アラスカに魅せられた日本人」のはしりである。故・植村直己のほぼ同い年(昭和15年生まれ)で、山の中に住んで魚を捕ったり動物を狩猟したりして自給自足に近い生活をしているらしい(笑)。オーロラが出現する合間に、マッキンリーで遭難する前の植村さんに関するいろんな話を聞かせてもらった。しかし、「こんなところにまで!?」と思うスゴい日本人が世界のあちこちにいる一方で、アジア出身の同僚に聞いた限りでは、同じような「こんなところにまで!?」という海外在住のスゴい台湾人や中国人や韓国人というのは、商売で住んでいる華僑なんかを除けばちょっと聞いたことがないそうだ。やっぱり日本人って好奇心旺盛で冒険心が強い国民であることには間違いない。まあ、オイラも一応そんな日本人の端くれではあるんだろうけど。

2006.01.11

コメント(2)

-

雪原のロマンチスト

アラスカから戻って4日経つのだが、頭の切り替えが出来なくて困っている。4時間の時差に体が慣れるのに4日掛かる、というだけの話ではなさそうである。どうも、都市での文明生活に心身が抵抗を示している…という感じである。第一に、空気がマズイ。アラスカ滞在中にとくに「空気がうまい!」と思ったわけではないが、こちらに戻ってくると明らかに「空気がおいしくない」のである。不純物の味がする、と言い換えてもいい。第二に、星が見えない。オイラの住んでいる場所は東京なんかとは比べ物にならないくらい星がよく見え、夜に屋外を走るとだいたい1つは流れ星が見えるくらいだが、それでもアラスカに比べると100分の1も見えないのではないか。オイラは元旦の夜を森林の中にある雪原に張られたテントで過ごしたのだが、その日は新月でしかも雲ひとつない快晴だったので、氷点下20℃の外に出て、雪を踏む自分の足音しか聞こえない深閑とした平原で寒さに我慢できなくなるまで星空を眺めて過ごした。ほんらい新月なら真っ暗なはずなのだが、雪に反射した星明りのせいでヘッドランプが不要なくらいのほのかな明るさがある。月の代わりに星明かりで薄っすらと明るい夜を「星月夜」というそうだが、いまの日本では星月夜なんて死語なんだろう。何等星まで見えているのか判らないが、普通であれば肉眼では見えないような無数の星にまぎれてしまい、北斗七星とかカシオペア座のような星座を判別するのが困難なくらいであった。周りには針葉樹林のシルエット以外の何も目に入らない。まさに天然プラネタリウムである。そしてオイラはそのプラネタリウムの唯一の観客なのだ。じっとしていると寒いので、空を仰ぎながら数キロ四方の平原を無意味に行ったり来たりしているのだが、無音の状態を堪能しようと歩みを止めると、まさに宇宙と自分が1対1で対峙しているような感覚になる。地球の引力がなければそのまま無限の宇宙に吸い込まれてしまいそうな感覚になる。「地球に引力があってよかった」などと馬鹿なことを本気で感じる貴重な瞬間である(笑)。北極圏の星空を飽きずに見上げながら、10年近く前にギリシャのクレタ島の南端で見た新月の星空のことを思い出していた。あの時は初秋だったので、凍えることもなく地面に大の字になって星空を堪能したものだった。あの時、オイラは地中海の真ん中に浮かぶ島で宇宙と対峙しながら、「ここには神がいる」と思った。オイラは昔から不可知論者なので“神”の存在は肯定も否定もしない立場だが、ギリシャで水平線に沈む夕日を見たり満天の星空を見たり、海中に泳ぐ魚たちを見ていると、ギリシャ人があんな均整のとれた神殿を作りたくなったのがなんとなく判ったような気がした。…しかし、極寒の荒涼としたアラスカの大地で満天の星空を見上げながら、オイラは「ここには神はいない」と感じた。人と自然が調和するような世界はここにはなく、本来なら人間が足を踏み入れることが許されないような荒々しい自然の摂理が、その荒々しい自然の中をひたすら生き残ろうとする生物たちの意思・本能があるだけだと思った。雪原に立つ自分が、思い切りちっぽけに感じた。そして、これが生きることの原点なんだよな、と思った。高校時代に北海道を自転車でキャンプしながら一周したときの感覚が記憶の底から浮かび上がってきた。…すると、ふと振り返った北東の空に、オーロラが浮かんでいた。自宅に帰ってから、あんなに好きだったテレビが、うるさくて仕方がない。アスファルトの上を時速100キロで排気ガスを撒き散らし会社に向かう自分が、ニセモノのように感じる。店の中に溢れる“商品”の群れが、何かに対するとてつもない冒涜のように思える。

2006.01.08

コメント(3)

-

犬漬けの日々

自宅に戻って荷物を降ろし、ソファに掛けた時はじめて、自分が犬臭いことに気づきました。どこから臭ってくるというわけでもなく、全身が臭っているようです。ぼくの5日間のアラスカ滞在中3泊したのは元プロの“犬ぞりレーサー”のフランス人夫婦が経営しているロッジで、そこには犬ぞりを引くハスキー種の犬が60匹も飼われていました。ぼくは滞在中の1泊2日をこのフランス人男性の主催する犬ぞりキャンプツアーで過ごすことにしていたので、これらのどの犬に世話になるか判らなかったし、ツアー前日からどの犬とも仲良くするよう、犬小屋を訪問して自己紹介したりジャレたりするなどしていました。着ていたジャケットや手袋はすぐに犬のヨダレだらけになりました。このロッジには、住み込みの犬の世話人がいました。Willという20代のアメリカ人青年です。彼はシカゴの大学で文化人類学を専攻する学生ですが、ある日このロッジが住み込みの犬の世話人を募集しているのをインターネットで見つけ、大学を休学して単身アラスカにやってきたそうです。ロッジに隣接する山小屋で寝起きし、来る日も来る日も60匹の犬にエサを与えたり、糞尿を処理したり、そり引きの訓練をしたり、逃走した犬を探し回ったりしているのでした。なんせ犬は1日でもエサや糞尿の世話をしてくれる人がいなければ生きていけませんから、Willの仕事は1週間7日休みなしです。外出する自動車もないので、夏に大学に復学するまでは四六時中このロッジに釘付けです。たいへんな仕事です。ぼくはロッジの客室が満員だったので、2晩ほど彼の山小屋の二段ベッドの下を借りて寝起きしていました。彼が60匹の犬にエサを与えるときにはぼくも彼について行き、犬の食事の合間に犬どもと遊んだりしていました。60匹の犬の名前を教えてもらったり、それぞれの犬の性癖なんかを教えてもらいました。みんなソリ引きの仕事がない時は1日中犬小屋につながれて退屈なので、Willやぼくが近づくと大喜びで飛びついてきます。ところでぼくが今回の犬ぞりキャンプで気づいたのは、犬たちはソリ引きという労役を強いられているわけではなく、ソリが引きたくて仕方がない、ということでした。いざソリを用意して、ソリを引く犬(1台につき4匹)を選定する段になると、60匹の犬たちは「ボクーッ!ボクーッ!」「ワタシを選んでェー!」とばかりに猛烈な勢いで一斉に吼え始めるのです。ソリ引きに選ばれたらおとなしくなるかといったら大間違いです。ソリと結びつけるハーネスを体に掛けてやると、まるで狂犬のように息を荒くして「レッツゴー!早く行こう早く行こう!」とばかりに身をそり返して奇声を上げ吼え続けます(そのときに犬どもが体から発する野性の臭いといったら強烈です!)。そんなときに気を緩めてソリのブレーキから足を外したら最期、スタートダッシュでものの数秒で時速数10キロに達しそうな勢いです。ただ、この犬ぞりマスターのTonyによると、犬どもにはあくまで人間さまがご主人であり犬は隷属する立場にあることを忘れさせないよう、甘やかしてはいけないみたいです。まるで人間に対するように話しかけたりしてはダメで、犬がどんなにスピードを出したがってもスピードを落とすところではブレーキを掛けて有無を言わさずに停めるし、逆に上り坂ではどんなにソリの乗客が重くとも力を抜かずに引っ張ってもらわないといけません。ところでWillは今年大学を卒業しだいアラスカに引越して、自分で犬を集めて犬ぞりチームを作り、本格的に犬ぞりを始めるつもりだそうです。シカゴで生まれ育ち、オルタナティブロックを聴きレヴィ・ストロースを読むインテリのシティボーイが犬ぞりの何にそこまで魅せられたのか、ぼくにはちょっと理解できませんでした。ちなみにWillによると、フェアバンクスにはなんと、観光で体験した犬ぞりにハマってしまい、日本の仕事を辞めてアラスカに移住しプロの犬ぞりマスターになった日本人女性や東京都バスの元運転手なんかがいるそうです。スゴイ根性です。きっとそこまで犬ゾリにハマる頃には、犬の臭いに完全に鈍感になっているに違いありません。

2006.01.06

コメント(3)

-

北極圏を(車で)めざす

アラスカ5泊6日の間剃らずに伸ばしていたヒゲを“野性の証”とばかりにそのまま剃らずに出社した。…あいにく誰にも気づかれなかった。そう、オイラのヒゲは東欧女性並みの濃さなのである。ウエストバージニア出身の夫を持つイタリア・ディビジョンの同僚に「見ろ。これがアラスカの1週間分のヒゲだ。」と言って見せたら失笑された。上の写真はアンカレッジ空港から撮影したロッキー山脈の姿である。いかにも冬のアラスカらしい風景ではないか。しかもまだ3時やそこらなのに夕暮れである。ところで、オイラの滞在したフェアバンクスは紛れもないアラスカ最北の街であるが、ガイドブックをよく読んだら位置は北緯65°付近であり、北極圏(66°33分)より200キロくらい南にあることが判明した。厳密には北極圏内ではなかったのである。おまけにフェアバンクスはどんな過疎地帯かと思ったら人口2万人以上の立派な都市であり、マクドナルドもあればケンタッキーフライドチキンまであった。これはオイラの北極圏のイメージからは程遠い。そこでオイラは到着翌日、レンタカーを走らせ実際に北極圏を目指すことにした。フェアバンクスのすぐ北にある山を越えると、民家が数キロごとに点在するだけで店等の施設のたぐいはなくなった。ここから先には北極圏(Arctic Circle)を意味するCircleという集落が200キロ先にあるだけで何んら産業らしい産業も存在しないので、自動車やトラックのたぐいともほとんどすれ違うことがない。樹高の低い針葉樹が生える丘陵地帯を、一本の舗装道路が延々と走っている。しかしその一本道も60キロ地点以降はアスファルトがなくなり未舗装になる。もはや民家はおろか、人造物は一切目に入らない。仮に雪道で事故でも起こしたりすれば誰にも知られずに何日も経過する可能性が高いことを思い、ちょっぴり不安感が胸をよぎる。北極圏に近づくにつれて針葉樹の樹高も次第に低くなり、丘陵部の上部に至るともう何も生えていない。真夏のほんの一瞬だけ溶けるであろう万年雪に覆われた、まさに北極圏といったイメージが強くなっていく。午前10時半に東南の方向からようやく顔を出した朝日が山の端をかすめて西南にシフトし、1時過ぎにはそのまま夕日になり(笑)、あっという間に山の陰に隠れた。まだ午後2時だというのにあたりは山頂付近を除いて山影に浸り暗くなっている。標高1500フィートの峠のカーブで自動車を停め、エンジンが二度と掛からなくなるのを恐れてエンジンを吹かしたまま氷点下20℃の外に出てあたりを眺めてみた。荒涼とした風が吹く音が聞こえる以外、何の音もしない。ときおり風が止んだ瞬間、完全な無音があたりを支配する。鼓膜がまったく振動していない本当の静寂。もしかしたら自分以外の生物は周りに居ないのかも知れない。峠の雪上には人の足跡がいくつかついていることから、オイラ以外にもここで車を停めたヤツが居たことはいたらしい。…ただ、この辺は9月にはすでに雪に埋もれていることから、最後にここで誰かが降りたのは何ヶ月前のことか判らない。あたりの真っ白な景色が突然寒々しく見えた。フェアバンクスを出て数時間経つが、目的地の北極圏ラインまではあと7-80キロ、1時間以上は掛かる。このまま自動車を走らせたら北極圏到着頃には辺りは真っ暗、帰りは曲がりくねった未舗装の雪道を闇の中自動車のライトだけを頼りに帰路に着くことを考えると、生存した状態でフェアバンクスに帰れる確率が極端に低くなることに気づいた(笑)。オイラはエンジンを掛けたままの自動車に戻ると、迷わず来た道を引き返した。北極圏は夏場にお預けである。

2006.01.05

コメント(3)

-

あけおめ。俺は今、全身がイヌ臭い

>このNorthFace製バックパックの写真を見るまで、キャラを変えて書いていたオーロラを見に行く話は冗談だと思っていました。>げっ、まだやってるオーロラネタ・・・ と思いきやマジで行ったんだーみんな疑い深いなあ。…って、みんなボクの誠実さに欠けるキャラクターのせいですかオイラのオーロラ熱なんて一過性のカワイイもんですが、オイラと同じロッジ(…でも、小屋じゃなくてちゃんとした客室のほう)に泊まっている日本人客は皆さん冬のアラスカが6回目とか7回目とかいう方々ばかりで恐縮しました一度スゴイのを見るともっとスゴイのが見たくなるらしいですよ何んせこの時期はこんなアラスカの奥地までJALの直行便(!)があるそうで、1回のフライトで400人(!)の日本人を定期的に運んでくるそうですオイラの見たオーロラは、3回のうち2回はまあオーロラらしいオーロラでしたが、リピーター客のオーロラ写真を見せてもらったら、オイラの見たオーロラなんてカワイイもんだと思いました、ホント。このリンク先のアラスカ画像を見ていると、「また夏場にもぜったいアラスカに来なきゃ」と思います。それより犬ぞりキャンプは面白かった。氷点下20℃の森林の中でキャンプ。林道の周辺にはムースの糞や足跡だのオオカミが食い荒らしたムースの死骸の一部だのがあって、自分が「人間が足を踏み入れてはならないところ」に居るんだと痛感しました。フェアバンクスから100キロくらい離れた山奥にある天然温泉の露天風呂に浸かって眺めた星空も良かったよ。リンクの写真は夏場のヤツだけど、いまの時期は湯煙と凍った湯気であたりは真っ白。また後日ゆっくり書くことにします

2006.01.04

コメント(2)

-

謹賀新年。あたし、見ちゃったんです。

謹賀新年ナッチ (*’O’*)さん、オーロラを見て開口一番のひと言は「Yeah, baby! Yeah!」でした。ケーハクでバタ臭い反応ですいません。下の画像は借り物です。デジカメが凍って使えなかったのです(氷点下20℃くらい)。過去3晩で2回見ました。痛いよう、痛いよう。犬ぞりキャンプから帰り、ロッジの母屋のpcでコレを書いています。(水道は通ってないし、電気も2ヶ月前に通ったばかりのところなのに、サテライトでインターネットにつながってるんですって。)犬ぞりで調子こいてスピードを出し過ぎたせいで、カーブで標識に激突してソリから投げ出された上、ソリ引きの犬においていかれてしまいました。前を走っていた犬ぞりキャンプのリーダーがボクをおいていった空の犬ぞりチーム(犬4匹)を制止しているところまで必死で走りました。重装備で2キロくらいの距離を。以下のリンクが宿泊先のロッジです。http://www.northernskylodge.com/mushing.htmきょうのところはこれまで。(つづく)

2006.01.02

コメント(10)

全15件 (15件中 1-15件目)

1