2009年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

2008年を振り返って&2009年を迎えるに当たって

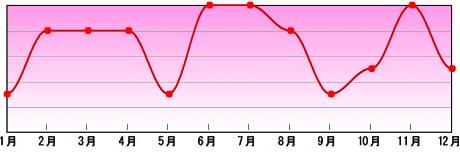

2009年も2月になるってのに何を今ごろ2008年を振り返ってんだこの馬鹿、と思われるのは重々承知なのだが、しょーがねーじゃん、年末年始はずっとペルーで旅行してたしよ、年明け早々帰国してからはずっと体調が悪くて、おまけに頭もなかなか切り替えられなくって、ここ1ヶ月仕事に復帰するだけで精一杯だったんだからよ~でもやっぱこのままズルズルと2009年を過ごしていくのはよくない!と思ったんで、2月になる前にいちおう2008年を振り返って、2009年をどう過ごすのか考えることにしたんだよ~後厄の2008年も、大過もなく、いい年だったよ、新しい仕事に就いたこともあって、大目標のアイアンマン完走は今年に順延したけど、1年間はさんでちょうど良かったよ、2008年はハーフアイアンマンで30分も記録更新できたしさ~1年前の楽天日記みたら「2008年は前年と違ってもう少し“オープンな付き合い”を心掛ける」とか書いてたけどさ、新しい土地に引越してきて、それまでは孤独にトレーニングしてたのを、トライアスロンチームにも入ったしさ、地元の日本人コミュニティの集まりにも声掛けられたらちゃんと顔出すようにしたしさ、目標達成度は75点くらいかな~あと、「前年のような北極とかキリマンジャロといった冒険を控えるだけでなく、仕事や人付き合いでも出しゃばったり大役を引き受けたりするようなことを避け、脇役・サポーターに徹しようと思う」とも書いてたけど、これはまあ、出来てたと思うよ、後厄の年を大人しく過ごせたよねただ、小目標に「整理整頓」を挙げてたけど、これはぜんぜんダメだった(笑)「引越しを機に不要物を一掃し、「使ったら元に戻す」という子供レベルの基本を徹底したい」とか書いてるけど、引越し時に不要物を棄てたのはいいとして、新しく引越した部屋は相変わらず雑然としてるもんなあ~ これは達成度40点くらいか実はさ、ペルーから帰ってきてからダラっとした生ぬるい生活に馴れちゃって、これまでみたいに目標を立てて前向きに生活をするのがイヤになっちゃって、「今年は流れに身を任せて、気がついたら1年終わってました」…みたいな年にしようかと思ってたんだけど、知人から送られてきたEメールの今年の運勢を見たら、「そろそろこのあたりで“何をどうするか”から“何のためにするか”を考えるようにしよう」とか、「単なる思いつきで行動するのでなく、しっかりと計画を立てて足場を固め、堅実に進むべき」とか、おまけに「今年は心地よくぬるま湯に浸かっているような日々は期待しないほうがいい」「時の流れに身を任せゆったりと過ごしていたいというあなたの願望は見事に裏切られ、アップダウンの激しい1年になる」…とか書いてあんの(笑)せっかく厄年のサイクルから開放され、なりゆきと思いつきの1年を過ごしたろうかと思ってたら、今年は人生を大局的に見通し、堅実かつ前向きな姿勢で行動することが要求されているらしいんだなあ、 何んせこれから世界的大不況へまっしぐらだし、厄年が終わってもいろいろ厳しいことが起こるんだろうなあ(涙)ま、オレも去年あたりからちょっと考えてたんだよね、とっくの昔に「死ぬまでにやることリスト」に書いた項目は全部やりつくして、自分のために何かをするというのにそろそろ飽きてきてて、そろそろこれからの人生は、慈善活動というか、不特定の他人への恩恵のために何かをしてもいいかも、とか。だから今年は「自己利益とか保身のためとかよりも、より大きな、全般的な恩恵とか善(あるいは悪でもいいけど)のため、というのを判断基準にして行動する」というのを目標にしようかと。あと、これまでは「いつくたばってもいいように」という前提で刹那的・短期的チョイスを重ね、その場の思いつきにしたがって生きていたけれども、今年は「軽率あるいは性急な行動は慎み、より長期的視点で、入念な計画と準備に基づいて行動する」ように心がけようと思う。あと、これは昨年の目標にも関連するけど、今年は「自分の殻を棄て、“こうあるべき”という自分の価値観を緩め、またお得意の“こうに違いない”という断定も止めにして、これまで自分が拒否してきたような世界にも心を開いて、視野を広げていく」ようにしようか、と。あと、アイアンマン完走の目標を達成したら、農業の勉強をマジで始めようと思う。…つーか、それよりさ、すべては4ヵ月後に今の仕事がどうなってるかだよな~(笑)だったら今年の一番の目標は「雇用契約を更新してもらえるよう、真面目に良心的に仕事をする」か(笑)。目標の崇高さのレベルが一気に落ちるなあ…(笑)

2009.01.31

コメント(4)

-

不況時事英語

今日、会社でクソをしにトイレに入ったら、トイレの壁にボールペンでたった3語、こんな落書きがあった。「Permanent are next」。Permanent というのは「恒久的な」とか「永久の」とかいった意味だ。「永久のが次」だ??いや違う。PermanentというのはPermanent employeeすなわち「正社員」のことだ。「次は正社員の番だ」という意味である。我が社も減産への対応としてついに、カナダ現地法人創設史上はじめて、契約社員の契約解除に乗り出した(幸いオレは製造現場の人間ではないので契約解除の対象にはなっていない)。良心的な会社なので、契約期間満了前に解雇になる場合は解雇後最大2か月間は給与を支払うし、景気が回復し再び増産の見通しが立ち次第、再雇用の通知もしてくれるという。…しかし、だ。景気が回復して再び増産に向かうのがいつになるのか。…というか、景気はまだまだ落ち込んでいき、むしろ更なる減産が待っているのではないのか。…となれば、今は「自分は正社員だから安心だ」なんて思っている正社員にも、次は解雇の手が掛かるぞ…というのがこのトイレの落書きの主の意図なのである。そもそも「恒久的な、保証された地位」という意味で「permanent」なんて呼ばれていたわけだが、もはやpermanentもpermanentじゃないゼ…というメッセージが、このたった3語に込められている。クソをしてホッと一息つこうとした人間の不安をあえて煽るような、効果的な落書きではないだろうか。そういえば、先日会議の通訳に入っていて attrition という単語が出てきた。「(部品などの)磨耗」といった意味でこれまでにもたまに出てきた単語である。これがなんと人事に関する話し合いで登場するのである。話をよくよく聞いていたら、「人員の自然減」にこの単語が使われていたのであった。定年などで退職していっても人員補充しないことによって、給与を支払う社員の頭数を自然に漸減していく。そんな消極的なコスト削減策として、「部品の磨耗」と同じ単語が使われているとは…。不況とは関係ないし解雇でもないが、この前イリノイ州の州知事が、オバマが大統領に選出されたことで空席になったイリノイ州上院議員の席を職権を濫用して売ろうとしていたのがバレて逮捕・解任され、おかげで副州知事が州知事に昇格・任命された。州知事は県知事と同じく英語で「governor」というが、この「副州知事」を英語でなんというかというと、サブリーダーとかいうから sub-governor とでもいうのかと思った人は間違いで、じゃあ副大統領や副社長が「Vice President」だからVice Governor かというとそれも正解ではなく、実は「大尉」とか「中尉」とか「警部補」に使う「lieutenant」を用いて「Lieutenant Governor」ということを、先日ラジオのニュースで聞いて知った。まあそんなことはこのブログを訪問する人の95%には金輪際関係ないし、そんな英語を知っていたところで不況を乗り切る上で何の足しにもならないが、中高生の子供や同僚をちょっと感心させてやりたい人は、「知っとるけ?」とたずねて教えてあげよう。「…あ、そう。」という張り合いのない反応が返ってくる可能性が95%だとは思われるが。

2009.01.30

コメント(4)

-

先祖がえりとスローライフ

先日の日記に関連するのだが、オレの父親は農家の末子(五男)であり、そのすぐれた体格を買われ、中学を卒業すると田んぼを何反か与えられファミリービジネスの世界に入ったそうである。しかし父は夜間高校に通いながら農業労働を続けているうちに「百姓稼業がこんなに大変なのだったら、同じ労力を学業に注いだらよっぽど社会的に成功できる」と考え、親に泣きついて翌年再受験した進学高に晴れて再入学し、やがて家業からは足を洗って大学に進学したそうである。オレの祖母はやはり農家に三女として生まれ、幼いうちから百姓稼業を間近に見たり手伝わされたりするうちに「将来こんなツライ職業に就くのはゼッタイにイヤだ」と心に誓ったそうである。だから中学を卒業するとすぐ都市部の教育家の家に“ご奉公”に出て、その後は商家に嫁いだそうである。要するにオレは、百姓稼業の大変さに耐え切れず、農村を逃げ出した人間の子孫だということである。何か夢があって外に飛び出したというよりも、まず目の前の大変なことから逃避しようというのがモチベーションなのである。この発想は子孫のオレにしっかりと受け継がれている。まあ、とは言うものの、現代の都会人口のほとんどは、オレと同じように農村を出てきた連中の子孫であろう。正確な数字は知らないが、かつてご先祖さまの田畑のほとんどは長男に継がれ、次男以降は長男のシモベとして家業を手伝うか、家を出て独立するかの選択肢しかなかったのである。要するに、現在の都会人口の大多数は、田畑が与えられずに仕方なく都会に出てきた次男・三男坊以下たちの子孫なのである。実際、江戸から明治に移行する時点の日本人口は、8割強が農民、武士・僧侶と工・商がそれぞれ1割程度だったという話がある。これがいまや農林水産業従事者全部合わせても5%に過ぎない。工にあたる製造業従事者が25%強で、残り7割弱がサービス業従事者である。オレの祖母や父親も含む8割以上いた百姓どもは過去3~4世代の間にみんな農村を去って、サービス業従事者か工場労働者になったのである。しかし、かつては「一人勝ち」の家督・長男の特権であった「ご先祖さまの田畑を継ぐ」という幸運も、現代の青年にとっては地味で魅力のない単なる重荷になってしまい、かつてはアンラッキーな次男坊以下にとっての「仕方ない選択」であった「街に出て働く」方がよほど魅力のある進路になってしまったようで、日本中の農村が後継者不足に悩んでいると聞く。そりゃ、テレビを見てれば、ブランド物を身につけてオシャレなバーでカクテルを飲んだりゲーノー人のエンターテイメントを見に行ける生活の方が、作業着を着て牛だの鶏に囲まれ土や藁にまみれる重労働生活なんかより、よっぽど魅力的に見えるのも無理ない。長男どもが都会を離れてしまうだけではない。仮に息子どもが農家を継ごうという意思を持っていても、肝心の嫁が来ないのである。そんな時代に、オレのように農村を逃げ出した人間の子孫の中から、百姓をしようかと考えている人間がチラホラと出てきたのは非常に皮肉であり、かつ興味深い。昨日の日記にも楽天ブログ仲間のうち2人から、実は自分も自足自給の百姓生活を考えているか、実践したことがあるとのコメントがあった。この2人は別に現代において例外的な人たちではなく(ある意味かなり例外的な人であることは確かだが…)、きっと日本人の中にその潜在人口は万単位で存在していそうな気がする。たかだかここ2~3世代で都会生活を始めたところで所詮は何十世代と続いた百姓の子孫だ、都会生活者の多くはどこかでその不自然さに違和感を抱いているに違いない。オレ自身、実は土の臭いを嗅ぐとまるで好きな女の匂いを嗅いで欲情するのに近い興奮を覚えることがしばしばあるのだが(笑)、これはオレの“百姓のDNA”を腐葉土から発散される何らかの物質が刺戟しているのではないか…とかねがね考えている。まあ、せっかく百姓稼業を逃れてサラリーマンになったオレの父親や祖母にしてみれば、なんとか自分以上の学歴を修めて社会に出てくれたと思っていた自分の息子/孫がいま百姓稼業に興味を抱いていると聞いたら、きっとぶったまげるとは思われる。しかし、オレやほかの同世代人たちがこうして百姓生活に興味を抱き始めたのは、時代の加速がここにきてついに飽和状態に達し、スローライフに向けて歯車が逆行を始めたのをいち早く感知したからではないのか。…な~んて言ったらちょっとカッコ良過ぎるか(笑)。というか、自分が逃げたものとは、いずれどこかで対面することになっている...ということなのかも知れない。よく分からないけど。(いちおう終わり)

2009.01.26

コメント(10)

-

工藤夕貴と農耕生活

オレは実はいま工藤夕貴にちょっと関心を抱いている。この日記を読んでいるオレの同世代の連中は工藤夕貴のことはみな知っているだろう。もともと80年代半ばに台風クラブか何かの脇役でデビューして、おニャン子クラブが流行っていた時代にアイドル歌手をしていたが、ここ10年くらいはハリウッド映画に出たりして有名になっている。オレは実は工藤夕貴の歌っていた曲を1つも知らないし、登場した映画も見たことがなく(台風クラブや逆噴射家族は見た記憶があるが、彼女がどこにどんな役で登場したのか記憶にない)、芸能人としての活躍にはほとんど関心がないのだが、この人の何に関心を持ったかというと、この人がいま日本で百姓をしていることを知ったからである。この写真を見て欲しい。いまどき流行りの家庭菜園とか共同農園とかいったコジャレたものではない。ホンモノの、ハードコアの、百姓である。オレは工藤夕貴が百姓をしている話を、体調不良で自宅でゴロゴロしているときにインターネットのインタビュー記事(アサヒ.comの中にあるヤツ)でたまたま読んで知った。子役からアイドルからハリウッド女優までやったゲーノー人が、30代半ばにして日本の田舎に土地買って百姓を始めた(ゲーノー活動もまだ続けているようなのだが…)話に、「コイツはタダモノじゃない」という印象を受けた。そんな話を聞いたら、オレに限らず誰でもそう思うだろうけど(笑)。ちなみに工藤夕貴は現在独身(10年くらい前に離婚)である。オレは実はさいきん考えていることがあって、それは何かというと、半隠居生活である。オレは20代の頃からこれまで「向こう10年内には死んでいる」という前提で、数年以上に及ぶコミットメントは極力避け短期的・刹那的な選択ばかりを重ねて生きてきた。しかし、思いのほか長生きしてしまい、何んやかんやで40代にまで到達してしまうと、50代や60代になっても自分が生きているという可能性も想定に入れた方がいいな…と最近感じ始めていたのである。…で、養うべき妻子もおらず現職も契約社員というかなり自由な身にあるオレが、今後老いていくにあたってさらに自由で好き勝手な人生の終章を綴るに当たって、キイになる考えが「自給自足」生活であった。人はしばしば仕事をすることを、生きるために仕方なくやることといった意味を混めて「喰う」とか「食いブチを稼ぐ」という。これは逆に言えば、喰うのに困らなければ別にしたくない仕事をしなくていい…という意味である。誰かが作った食い物と対価交換するためのカネを稼ぐ代わりに、基本的に自分で食うものを自分で作れば、カネを稼ぐのは「食うこと」以外のときだけでいい。つまり、基本的に自分で作った食べ物の備蓄さえあれば、小市民的な「食べていく不安」とかから開放されて、精神的にだいぶ自由になれるだろうと単純に考えていたのである。たぶん毎日出社して与えられた翻訳や通訳の仕事をしているほうが、百姓をするより何倍もラクなんだろうとは思うのだが(笑)、自分の食うものを自分で育てる苦労というのは、苦労と感じないだろうと思われるのだ。もう1つは、今回南米に滞在して、化学肥料や農薬を大量に使い大量生産された北米の野菜や果物の不味さに目覚めてしまったことがある。南米の自然な食べ物を2週間食い続けたオレの身体は、カナダに帰国してからスーパーマーケットで買う食べ物を受け付けなくなったのだが、それはあの味のないあるいは化学調味料で味付けされた人工的な食べ物に、家畜飼料を喰わされている気分になってきたからである。誰がどこでどうやって作ったのかもよく分からない、素性の知れない食べ物を喰うくらいなら、食うものは主に自分で作るべきではないのか…という気がしてきていたのである。そんな時、工藤夕貴のウェブサイトを見て、ほんとうに楽しそうに野良仕事をしている写真を見て、軽いショックを受けた(その写真というのも芋ほりに田植えである(笑))。ハリウッド女優が、(写真撮影用に多少はメイクもしてそうだが)ボサボサ頭で心底嬉しそうな顔をして土と藁にまみれている。趣味の観葉植物と違って農作物の世話というのはかなり大変なはずなのだ。でも一方で、精魂込めて野菜を育て、最後にそれを収穫する楽しみというのは、分かるような気がする。また、その生活ペースは自然のサイクルにマッチしているんだろうし、身体も相当鍛えられるに違いない(笑)。「女優・工藤夕貴」のことを知らなそうな田舎のご近所さんとの付き合いも楽しそうだ。そんな生活をしながら彼女の精神はどんどん浄化されているんだろうな...と思った。そんなわけで、ちょっとオレもこれからそう遠くない将来に百姓生活を半隠居状態で始めることを選択肢に入れて、工藤夕貴を参考にしながら、残りの人生設計をしてみようかと考えているのである。

2009.01.25

コメント(6)

-

2割減の生活

ずっと体調不良だったので、ペルー旅行から戻ってからなんと3週間、何の運動もしていなかったのである。ペルー旅行の期間を入れると1ヶ月以上である。過去2年間、ほぼ毎日必ず走るか泳ぐか自転車に乗るかしていたオレが1ヶ月以上走りも泳ぎも自転車もしなかったのだから、これは多分大きなことだ。さいわいここ数日腹の調子が回復に向かい始めたので、身体への負担がいちばん軽そうな水泳から再開してみたのだが、さすがに1ヶ月もブランクがあるとほんの2~30分泳いだだけでクタクタである。腕はもちろんのこと、クロールのバタ足程度で脚が疲れてくるのには参った。明日あたりからそろそろランニングも再開してみようかと考えていたのだが、かなり不安になってきた。体調が悪かったので、ベッドの中に留まっている時間が長くなっていた。…というか、屋外が毎日氷点下2ケタの世界なので、室内に閉じこもる時間が圧倒的に長くなっていたのだ。週末などは平気で1日中家の中にとどまっていた。腹の調子が悪くてロクに食べなかったので、最小限の栄養を摂って最小限のエネルギー消費をするような生活に心身が慣れていたのだ。だから、かつてのように、大量に喰って大量の運動をしてエネルギーを消費するか生活に戻るのには、大きな困難が待ち受けていそうな予感がするのである。実は今年に入ってから、またしても生産調整の名のもとに毎金曜日が工場非稼動日に指定され、2月いっぱいの予定で週休3日制の生活になってしまったのであるが、今では自宅でゆっくり3日休んでちょうどいい感じである(笑)。不調をよいことにベッドやカウチでゴロゴロしていると、3日なんてあっという間に過ぎてしまう。これが週休2日だったら週明けに仕事に復帰するのがかなりツラかったと思う(笑)。契約社員の同僚などは、週休3日ということはすなわち週4日勤務なので、収入がこれまでの5分の4に減って困っていると言っていた。実際には残業もしないようお達しが出ていて、残業分の収入もなくなったので、収入減は2割以上なのである。オレはといえば、体調不良で食い物の消費量が減っただけでなく、活動が鈍って生活のペース自体が2割以上減速していたので、単純に仕事量が2割減になってちょうど良かったなどと喜んでいたわけである、収入が2割減になることも忘れて(笑)。本来ならこんなヤバイ状況にもうちょっと動揺して生計に頭を悩ましている年齢なのだろうが(笑)、オレの新年はなんてお気楽なんだろうと思う。そろそろこの予期せぬ週休3日を活かして何か前向きなことをやるべきではないかとも思うが、この2割減生活の生ぬるさにもうちょっと浸っていたい気持ちにもなかなか抗し難いものがあるのも事実なのである。

2009.01.22

コメント(8)

-

オバマさんの黒人度の件

今日は少しだけ黄門がヒリヒリしているのだが、それは、今日ついに、ほぼ20日ぶりに、固形便が排泄されたからである。20日近くもの間、液しか排泄してこなかった黄門は、固形の運子に圧迫されて拡がることを忘れてしまっていたらしく、便秘でもないのに、フツウの運子を排泄するだけで、ちょっと裂けるような感じになってしまったわけである。さて、昨日書こうと思っていたアメリカの新大統領、バラ句・小浜さんの件であるが、今日はケツがヒリヒリしてなんとなく落ち着かないので、言いたい要点を先に書いてしまうと、それは、オバマさんがメディアでは「初の黒人大統領」と呼ばれているけれども、オレはその形容を聞いてなんか引っ掛かるので、この場を借りてきちんと片をつけておきたいという、ただそれだけのことなのである。カナダのニュースを見ても、BBCニュースを見ても、「アメリカ史上初めての黒人大統領」といった形容をされていて、テレビに顔を出すその家族もたしかに黒人だし、それを聞く人たちも「黒人」というオバマさんに対する形容にとくに疑問を抱かないようである。でも、前にもこの日記に書いたとおり、オバマの母親は紛れもない白人アメリカ人である。オバマのママがハワイの大学に在学中に、ケニアからの留学生のパパ(バラク・オバマSr.)と結婚して生まれた混血児が、バラク・オバマJr.である。つまり彼は半分白人・半分黒人なのである。父親がオランダ人でも宮沢りえが白人呼ばわりされないのと同様、父方の血縁だけでオバマが黒人とされてしまう事実に、だからオレは納得がいかないのである。まあ、アメリカにはかつて「One-drop rule(一滴主義)」とかいうのがあって、曾ジイサンだろうがヒイヒイ婆さんだろうが、黒人の血が少しでも入っていれば黒人とみなす…というルールがたしかにあったらしいから、周りにオバマを黒人とみなす連中が多かったとしても、それは納得できる。でも、彼自身はケニア人のパパは物心つく頃には離婚してそばにおらず、黒人人口の極めて少ないハワイでずっと白人のお婆さんと母親に育てられてきたのだから、中味はすっかり白人だと言っても過言ではないはずなのである。それに、アメリカでは「黒人(Black)」という言葉を避けるために、オバマさんを「初のアフリカ系アメリカ人大統領」などと形容しているメディアも多いが、それはそれで納得いかない。だって、「アフリカ系」というのは、要するに黒人奴隷の子孫である。アフリカ大陸で獣のように捕獲したのを無理矢理アメリカに連れてきて、南部の農場だのに売り捌いて家畜のようにこき使われてきた連中の子孫が「アフリカ系アメリカ人」と呼ばれているのである。自分の意思で移民してきた「アイルランド系」だの「ポーランド系」といった出身国名のはっきりしたアメリカ人とはわけが違うのである。そういう意味では、マイケル・ジャクソンだのダイアナ・ロスだのマイケル・ジョーダンだの、アフリカ大陸のどこから連れてこられたのか判らない奴隷の子孫である「アフリカ系」と、自分の意思でアメリカに留学してきたケニア人の息子を同列に「アフリカ系アメリカ人」などと呼んでいるのを聞かされると、どうも落ち着きが悪いのである。オレがいちばん納得いかないのは、オバマが黒人アクセントの英語を話している事実である。念のため言っておくが、1960年代にケニアからハワイに留学してきていたエリートのオバマ・パパは、バリバリのクイーンズ・イングリッシュを喋っていたはずである(注.ケニアは元イギリス植民地である)。間違ってもヒップ・ホップのミュージシャンみたいな黒人英語は喋っていない。…っていうか、彼のパパは彼が言葉を発する前に離婚してるし。それに、彼が育ったのはアメリカ本土ではなくハワイだぞ。特筆すべき黒人コミュニティなんて当時のハワイにはたぶんなかったはずだ。…っていうか、オバマのお婆ちゃんは銀行の頭取か何かをしてたキャリア・ウーマンで、孫のオバマはバリバリの白人家庭で典型的な英才教育を受けて成長しているのだ。通っていたのは大学進学率100%のハワイ屈指の私立高だし、オバマはたぶんいつもクラス唯一の「黒人」だったはずだ。要するに、彼が「黒人アクセント」を身につける機会は皆無だったはずなのである。…っていうか、賭けてもいいが、彼は大学時代まではバリバリの「白人アクセント」の英語を話していたに違いないのだ。オバマさんは、10代の頃ドラッグに溺れていたことを正直に告白しているが、無理もない。成長の過程でシリアスなアイデンティティの問題を抱えていたことは想像に難くない。単に外見が黒っぽいだけなら「でもオレは中味は白人だもんね」と言って白人連中とだけ付き合うという解決方法もあった。しかし、せめて名前が「マイケル」とかだったら良かったのに、何国人だかも分からない「バラク」だ。何人だか分からない名前の、上流階級っぽいアメリカ白人英語を話す、黒人っぽい外見の少年。少年時代のオバマさんは、どこに言っても自分が溶け込める仲間を見つけられなかったはずだ。なんだかんだいって結局また長くなってきたのでとっとと結論を言ってしまうと、バラク・オバマさんはある時点で自分を黒人にアイデンティファイすることに決めたのだろう。彼が「黒人英語」を話すことにしたのも、「自分は黒人」と決めたからだ。白人のママや婆さんに育てられたなら、ガールフレンドや妻に自然に白人を選びそうなものなのに、彼はあくまで「黒人女性」を妻にしている。マイケル・ジャクソンのように黒人の特徴を出来る限り否定して、「アフリカ人の血が入った白人」として白人社会で生きていく方がよっぽどラクだったろうに、彼はあくまで被差別側に同調して、社会的にハンディキャップを背負う連中と生きていくことにしたのだ。オレはとくにオバマ・ファンではないのだが、オバマという人間について感心するのは、彼があえて弱者側のアイデンティティを選択したことなのである。だから、彼がちょっとわざとらしい「黒人アクセント」で演説するのを聞いてちょっと違和感を感じても、やっぱりオバマは信用できて、アメリカのみならず世界のリーダーとして適格な人なんだろうなあ、とオレは思うのである。彼が暗殺されないよう、セキュリティの人たちには頑張ってもらいたいものだ。

2009.01.21

コメント(8)

-

踏み出した第一歩

オレは昨晩、ちょっとビクビクしながらヒラメとシャケの刺身を喰ったのだ。なぜビクビクしていたかというと、オレは過去2週間以上にわたって下痢が続いているので、刺身など喰ったら下痢が悪化しはしないかと思ったからだ。でもオレがそれにもかかわらず東洋系食料品店に行って敢然と刺身を買ってきて喰ったのは、マトモな食い物を喰おう、という決意があったからだ。年始にペルー旅行から帰って来てから、何を喰っても消化されずに下ってしまう状況が続いていた。ペルーでは腹の調子がよかったのにも拘わらず、である。缶入りの野菜スープとかバナナとか、消化の良さそうなものを食っても同じだった。口から入れたものが数時間後にそのままシャーと黄門から排泄されるのだ。おかげであまり消化がよくなさそうなマトモなものは喰えないので食べるものが限られてくるし、結果として食欲が減退していく。あんまり食べなくなるから元気もなくなってくる。元気がないからなかなか回復しない…という悪循環が2週間も続いていた。今日の昼、便意を催したオレは、トイレに入った。過去2週間、便器に腰掛けて括約筋を緩めた途端、待ってましたとばかりに液便がシャーと流れ出る毎日が続いていた。それはまさに液便が出口で待ち構えているかのような感じである。間違ってもオナラなんて出来ない。最初の数日間、オナラだと思ったら思いがけず中味が噴出し、パンツを4つくらいクソまみれにした。その後気をつけるようになってからも、ちょっとだけ油断して括約筋を緩めてしまったために、出口でスタンバイしていた液便が1~2ccくらいプチっと漏れてしまったことが2、3回あった。だからオレは、今回便座に掛けて括約筋を緩めた時、液便の代わりにガスがププププ―と出たのに少し驚いた。それに引き続き、括約筋に圧力を感じた。これまでは隙間から力なくシャーと流れ出ていたはずの便が、今回は黄門を軽く圧迫しているのである。太ももの間から覗いて見ると、案の定、ケツの穴から出てきたのはポトポトポト…というヨーグルト並みの稠度の便であった。固形とまではいかないものの、2週間ぶりにゲル状にまで回復したのは大袈裟だが奇跡的にさえ感じられた。ケツの穴を紙で拭って便座を立ち振り返ると、黒っぽい(ここ数日、便が黒っぽいのである)ゲル状の便が、若干盛り上がって水面からちょっとだけ顔を出していた。過去2週間、完全に水と同化して何ら形をなさなかった便が、まだゲル状とはいえ便器の中でこんもりと小山を作っている姿は感動的であった。そして、オレは昨晩思い切って刺身を喰ったことを思い出し、刺身を喰ったことは正解だったと思った。どういうことかというと、こういうことだ。オレはたしかに胃腸が弱いが、下痢が2週間も続いたことはない。あったとすれば、小学2年頃に自家中毒に罹ったときくらいだ。しかも絶食を試みたり薬を服用しても下痢が続いているということは、これはもう器質的な問題ではなく、何らかの心理的な問題が深く関わっているに違いない。すなわち、気候がよく物価の安いペルーで毎日ウマイものを喰っていたのが、帰国してから連日氷点下10℃以上に上がることのない厳冬のカナダで高いカネを出して味のない野菜や冷凍の食い物ばかり買ってきて喰い始めたことに身体が反乱を起こし、「こんなマズイもん喰わすな」といって消化吸収を拒否して黄門に直送し始めたに違いない。だから先日はお腹に悪そうでかつ高価でもベン&ジェリーのアイスクリームを買って喰い、昨晩は思い切って刺身を買ってきて喰ってみたのだ。そうしたら、ついに身体が拒否することなく、消化する姿勢を示したのである。身体がついに食い物を受け付けたのである。そういえば、この推論を裏付ける事実として、オレは今朝、目を覚まして驚いたことを思い出した。なぜ驚いたかというと、オレはついに昨晩、ペルー以外の夢を見たからだ。実は、下痢と同様、オレはカナダに戻ってから過去2週間以上、毎晩ペルーのことを夢に見ていた。最初の1週間はずっと寝るたびに自分はインカ・トレイルの続きをやっていて、その後過去1週間くらいは次第にインカ・トレイル以外の夢も見るようになってきたが、やはりまだペルーかどこかをバックパックを背負って旅している夢を見ているのであった。身体はカナダに戻っても、頭の中は寝るたびにペルーに還っていたわけだ。それが、昨晩見た夢は日本だった。登場人物は外国人も混じっていたが、場所は少なくとも(前の職場のあった)新宿周辺だった(ちょっと渋谷あたりの風景も混在していたが)。まだカナダまでは戻れていないが(笑)、少なくともペルーというか南米は脱出したようだ。ようやく心がペルーを過去のものとして執着を一時停止したのである。実はオレは、帰国してからいつまで経ってもペルーの夢が続いていて、おまけに自分でもそれを許容しているというか、心の奥底では楽しみにしているところがあったので、そろそろ真面目にセラピーでも受けなきゃまずいかと思い始めていたところだった。だから目を覚まして「…あ、あれは新宿だった!」と思ったときに、「しめた!」と思ったのを印象的に覚えていたのである。さらには、これまではそれほど便意を感じなくとも出勤前にいちおう便座に掛け、括約筋を緩めると自動的に液便がシャーと出ていたのに、今朝は便座に掛けるまでもなくまったく便意を感じなかったので、「これはもしかして…」という期待を抱いていたのも事実である。今日はほんとうはバラ子・小浜さんの歴史的な大統領就任について書こうと思ったのだが、ひさびさに水状便以外の便を排泄し、日常生活への復帰に向けてついに第一歩を踏み出した感動の方が自分的には大きな出来事だったため、バラ子さんについてはまた明日以降である。

2009.01.20

コメント(10)

-

アンゴルモアの大王再び

テレビ番組案内のチャンネルを見ていたら、中国人コミュニティ向けチャンネルで『Sinking of the Japanese』とかいうタイトルの番組をやるという。気になってチャンネルをまわしたら、始まったのは2007年の映画『日本沈没』である。タイトルを『Sinking of Japan(日本列島の沈没)』ではなく『Sinking of the Japanese(海に沈みゆく日本人ども)』とすることで、「この映画を見よう!」と思う中国人たちの動員数がまったく違ってくるんだろう(笑)。日本列島には恨みはないが、日本人たちのことはそれほど憎いというわけか。そういえば先日YouTubeでいろいろ検索していて、2012年人類終焉説のビデオが多数インターネットにアップロードされているのを知った。日本沈没のテレビ放映はもしかすると神戸沖地震14周忌のタイミングを狙ったものかも知れないが、こうして海外でも放映しているところをみると、もしかしてハルマゲドン・ムードが趣向を新たにしてまた巷で流行り始めているのだろうか。オレらの世代なんかはもう五島勉の『ノストラダムスの大予言』シリーズにさんざん踊らされた上、1999年に思い切り空振りを喰らわされた記憶がまだ新しいので、世界破滅の新しい預言の話を聞かされても「…また始まった。」という呆れた感じしか受けない。しかし、五島勉のことを知らなければ1999年にまだ子供だったいまの若いモンにしてみれば、日本沈没の話も2012年世界破滅説も、オレらにとってのアンゴルモアの大王くらい切実な話なのかも知れない。今回の2012年破滅説の出所は複数あるらしいが、いちばん大きいのは、現代の天文学より精密とさえ言われているマヤ文明のカレンダーが2012年12月で終わっているというのがあるらしい。また、2012年12月に300万年だか3000万年ぶりに太陽系と銀河系が直列するらしいのだが、これが地球に大きな物理的影響を与える可能性が高いというのである。ちなみに2012年説にはバリエーションがあって、地磁気や宇宙線の影響による大地震とか気象変動、惑星接近・衝突説のような破局的なものから、人類の意識が高次元に移動するとかいったニューエイジ的なものまでいろいろあるらしい。多くはその科学的根拠を否定されているようだが、信憑性が比較的高い説があって、それがアインシュタインも予言していたという「地軸の変動」説である。地球はコマとまったく同じ原理でグルグル自転しているわけだが、やはりコマと同様に軸が次第にグラグラとぶれてくるらしい。地球の地軸は今23.4°傾いているが、これはもともと90°(傾き0°)で回っていたものがズレてきた結果である。地球上に季節の変動があるのも、北半球と南半球で夏冬が逆転しているのもこの地軸の傾きのせいなわけだ。この地球というコマの回転運動の周期というのが約2万5800年周期らしいのだが、2012年の12月で終わっているというマヤ文明のカレンダーもこれとほぼ同じ周期で区分されて作成されていたらしいのである。このことから、次の地軸の変動が2012年の12月に起こるのではないかという推論が出てきたらしい。この地軸の傾きが地軸変動によりさらに大きくなれば、地球温暖化の何百倍も強烈な気候大変動が起こる。たとえば、まさに日本列島の平野部のほとんどが海中に沈んだり、温帯だった土地が冷寒帯になったり、温暖で肥沃な土地が砂漠地帯になったりといった根本的な変動である。全面核戦争のように人類が絶滅することはないだろうが、多くの人が自然災害で死ぬだろうし、生き残った人たちは新しい土地で一から文明を築き始めることになるだろう。まあ、不況だとか不景気だとか言って騒いでいるときに、地軸の変動だとかマヤ・カレンダーとかいったスケールの大きなカタストロフィーの話を聞くと、記録的減益だの大量解雇だのいう深刻な出来事が瑣事に聞こえるからいい。実際、インターネットでこのテの破滅説を喧伝して煽っている連中を見ると、最終的には宗教の勧誘が目的だったりする。不況や不景気というのは宗教にとっていい商売のチャンスなんだろう。まあ、2012年の予言がまた空振りしようが今回は大当たりしようがオレ個人は結構どっちでもいいのだが、戦争だとか宇宙人だとかアンゴルモアの大王の襲来で死ぬのと違って、何万年周期でおきる地軸の変動であればみんな「仕方ない」と諦めて死ねるような気もする。人類が、地球という天体の表面にたまたま盛んに湧いている生命体の一種に過ぎないことをあらためて確認するのにちょうどいい機会かも知れない。

2009.01.17

コメント(8)

-

アイスクリーム・ラブ

先日の日記に書き忘れたが、甘党 vs. 辛党 というのもの二項対立による人物類型の典型であろう。えてして女子供は甘党で成人男性は辛党…という傾向はあろうが、人類を甘党・辛党の2つに分けたらほぼ半々になりそうな気がする。たとえば、1週間の長くてツライ仕事が終わった後で、自分自身を慰労するために何か食べるとする。イカの塩辛をつまみにビールが飲みたいと思う人は辛党であろうし、ケーキやデザートのたぐいをたらふく食いたいと思う人は甘党であろう。そういう意味では、オレなんかはほぼ間違いなく甘党だと思う。オレはたまにアイスクリームが無性に喰いたくなることが、年に数回ある。アイスクリームが好きなのだ。女性との外出中にアイスクリーム店の前を通り掛かり、コーンにとぐろを巻いたアイスクリームをガキどもが喰っているのを見て、「…アイス、食べたくない?」かなんか聞いて、別に食べたくないという相手を待たせてまでアイスクリームを買って、オッサン1人で歩き喰いしてしまうことがあるくらいだ。始まりはアメリカの学生時代だったかも知れない、食堂で1パイント(約500ml)入りのハーゲンダッツとかベン&ジェリーのアイスクリームが3ドルくらいで売っていて、オレはしばしばそれを買ってランチ代わりにまるまる1ケース喰ったものだ。当時ベン&ジェリーはフレーバーが10種類くらいあったが、オレはそれをすべて制覇し、疲れているときは主に「チェリー・ガルシア」や「チャンキー・モンキー」、たまに「チョコレート・ファッジ」なんかをよく食った。フレーバーによって若干の差はあるが、1パイントでだいたい6~700カロリー、1日に必要な脂肪分を100%カバーしてしまうくらいの高カロリー食である。学友からは「そんなのをしょっちゅうまるまる1つ食べて、よく太らないわねえ」などと言われたものだ。不況の最中に卒業したオレはすぐにニューヨークに引越したが、就職先が見つかるまで半年ほどジャパニーズ・レストランでバイトをしていたことがあった。いつも深夜1時頃に仕事が退けた後、オレは自宅に帰る途中でしばしばコンビニに寄ってベン&ジェリーを買った。ツライ仕事の後に狭いアパートの1室で掻き込むアイスクリームはちょっとした慰めであった。その後日本に帰ってからは、ベン&ジェリーもコンビニでは売ってなかったし、ハーゲンダッツも小さな容器に入ったものが250円というケタ違いの価格帯だったためか、不思議とアイスクリームのバカ食い欲求はなくなった。もっぱら昼休みに100円のアイス・モナカを買って食う程度であった。今考えても、ビジネス・スーツでベンチに腰掛けてモナカアイスを喰う姿はさぞかしダンディだったに違いない。マラソンだのトライアスロンをするようになったここ6~7年はアイスのバカ食い欲求を感じることはなくなり、外出時に他人が食ってるのを見て、自分も食いたくなる程度であった。しかし昨日仕事から帰る途中でふと無性にアイスクリームが喰いたくなった。家路を急ぐ自動車を運転しながら、夕食に何を食おうか考えていたら、とつぜんアイスが喰いたくなったのだ。オレは自分でも半分バカバカしいと思いながらも、自宅に直行する代わりにスーパーマーケットに自動車を走らせ、アイスクリームが並んだ店内の一角に向かった。あるある、ハーゲンダッツにベン&ジェリー。しかし、価格帯が7ドルだと!?オレが学生だった当時の倍以上ではないか。一瞬、5ドル程度で売られている安物のブランドに目が行ったが(笑)、原料表示欄に得体の知れない化学物質の名前が並んでいるのを見たらいっぺんで買う気が失せてしまった。やっぱりベン&ジェリーだ。「チェリー・ガルシア」も「チャンキー・モンキー」も健在だが、当時は聞いたこともないフレーバーがいろいろ並んでいる。一番下の棚には「チーズケーキなんとか」というのがある。オレはチーズケーキにも弱い。昔ながらのフレーバーにしようかちょっとだけ迷った末にこの「チーズケーキなんとか」を買うことにする。自宅に帰って早速フタを開けて食す。ウマイ!昨今のマーケットのダイエット志向に迎合して脂肪分を抑えているようだが、チーズケーキのほのかな酸味がバニラアイスの素地によく合っている。しかしさすがに1パイント全部を喰うだけの元気はなく、半分くらいまで喰い進んで、冷蔵庫に入れた。それにしても、ひさびさに感じたこのアイス欲求だが、復活の原因は何か。そういえばペルーでアリスと食ったカップ・アイスは美味かったが、あれがキッカケだろうか?そういえばカナダに戻ってからマズイ食べ物を食うのがイヤになり食欲一般が減衰し、マズイものを無理に喰っても下痢してしまうのだが、これは身体が「美味いものだけ食わせろ」と主張しているのか?あと、ここ数週間、体調が悪くてまったく運動をしていないのだが、身体が無駄のないアスリート・モードから、緩んでムダだらけの肥満モードへと移行しつつあるのか(笑)。辛党で高血圧になるのも困るが、甘党で肥満→糖尿病というパターンも困る。そろそろ運動を復活しないとマズイか。

2009.01.15

コメント(6)

-

呪われた土地-マイナス25℃-カナダ

今朝起きてTVをつけて天気予報を見たら、現在の気温が氷点下25℃とある。天気は晴れの予報だが、最高気温はというと氷点下17℃だという。なんだその気温は。アラスカと変わらないではないか。仕方がないので、出勤前に、3年前の真冬にアラスカに行ったときに準じた身支度をする。股引代わりにタイツを穿き、厚手の靴下にブーツ、上にはセーターより数倍強力なポーラー・フリースと完全防風のダウン入りジャケット。しかし、いったん外に出て自動車のキイを回すが、エンジンが掛からない。最初はキュルキュルいっているのだが、2回・3回と繰り返すうちにキュルキュルさえいわなくなった。バッテリーやエンジンにお湯をかけたりして温めようと試みるが、もはやビクともしない。レッカー会社に電話すると2時間待ちだという。今朝はオレと同じメに遭っているヤツがあちこちにいるのだろう。実際にジャンプ・ケーブルを持ってレッカー車が現われたのは3時間以上を経過していた。エンジンをかけるだけのために午前中をまるまる棒に振ってしまった。おまけにたかがジャンプ・スタート・ケーブルをつなげてエンジンをかけるだけのサービスに50ドル以上とられた。なんてムダな出費だ。レッカー車のニイチャンに聞くと、明日はもっと寒くなる予報だという。明日はどうにかせねば。寒気団が通過するたびにこんな目に遭っていたら春が来る前に破産だ。家に帰る前に、カナディアン・タイヤという、自動車整備部門を備えたハードウェアのチェーン店に立ち寄る。バッテリーのフル充電を依頼するが、閉店前だということで断られる。代わりに「バッテリー・ウォーマー」の購入を勧められるが、同じことを考えた先客が多数いたらしく、売れ切れである。これは困った。明日は朝6時から日本とのテレビ会議の通訳がある。エンジンがかからなかったからといって今日みたいに遅刻するわけにはいかない。店員に事情を話したらバッテリー充電器を勧められる。家庭電源でも一晩バッテリーとつないでおけば朝までにはフル充電できるらしい。70ドルもするが背に腹は替えられない。高電圧用の延長コードも要る。30ドル。ついでにジャンプ・ケーブルも買った。これも約30ドル。今日の寒さのせいで200ドルの予定外の出費だ。帰宅してからボンネットを開けて充電器とバッテリーの接続を試みるが、強烈な寒さに手がかじかんでいる上にもともとメカに弱いので手こずる。まだ5時過ぎだというのに日が暮れ、手元も見えづらくなってくる。30分も掛かってなんとか接続を終える。身体が冷え切っている。クソー、もうこんなメはこりごりだ。それにしてもホントにこれで明朝は無事出社できるだろうか。ちょっと不安。しかし何だってこんな寒いところに日本の自動車会社が工場なんて作ったものか。世界中にある工場の中でもここが北限になるらしいが。夏は快適だが短い。8月はもう秋だ。一方で冬が半年を占める。今の時期は朝8時まで日が昇らず、夕方5時には日が暮れている。11月末から2月末までは、屋内で仕事をしている平日は太陽の姿を見ることもない。最低気温が氷点下20℃まで落ちる日は3月末、もしかしたら4月になってもまだあるかも知れない。温暖な国に育った自分にとっては呪われたような土地のようにさえ思える。昨年仕事を始めた頃は、同じような厳冬だったが、文句を言わずに頑張ろうと思っていたものだが、ペルーから帰って来てからというもの、地元の人間にとっては「あたりまえ」のこんな自然現象に対してさえなぜか猛烈な怒りを感じる(笑)。さらにはこんな土地にわざわざ住んでいる地元民にまで無差別に悪態をつきたくなってくる(笑)。もはや単なる異常者だ。明日は朝が早いので、今日はとりあえずツラかった今日1日のことはいったん忘れて、とっとと寝ることにする。

2009.01.14

コメント(6)

-

海派 vs. 山派

世の中にはよく、あなたは犬派 or 猫派? とか コーヒー派 or 紅茶派 とかS or M とか、二項対立による類型化がある。もちろん「どちらも好き」という場合も多々あるのだが、だいたい「どちらかといえば…」というと一方を選ぶことができる。そして、面白いのは、これらの二項対立で類型化すると、両派がほぼ半々に分かれる点である(ちなみに日本における猫と犬の数はちょうど半々だそうだ)。海派 or山派?…というのもありがちな二項対立の質問である。オレの場合犬猫やコーヒー紅茶やSMであれば選択に迷うことはないのだが、海と山はどちらも好きなので、ちょっとだけ迷う。この年末アンデス山中のインカ・トレイルで過ごした時、標高3~4000mの谷あいに張ったキャンプ地で周囲の山景を眺めながら、幸せに感じた。山はいいなあ…と思った。そこにあるのは山と岩肌と谷底と空と雲だけなのだが、いくら眺めていても飽きないのだった。テントの前でニコニコしながらいつまでも周りを眺めているオレを見て、トレッキング・チームの仲間から「頭大丈夫?」と訊かれたくらいだ。インカ・トレイルから数日後、今度は海に面した都市、リマに到着した。朝、ホテルを出ると1ブロック先には太平洋が拡がっていた。崖下の浜辺には波が崩れ落ちて白い泡を立てている。快晴で、海岸線の果てが霞にかすみ、水平線とブレンドしている。はるか彼方の水平線上には船の影も見える。思えば海なんかに来たのは何年ぶりだろうか。ありがちな海景なのだが、オレは何ともいえない開放感を感じ、感動していた。そして、「オレはやっぱり山より海の方が好きだなあ…」と考えていた。海景はふつう山景よりずっと単調で、長い間見ていて飽きないというものではないのだが、山景にはない開放感がある。海は、水平線の向こうに、見えないけれども未知の世界がほぼ無限に広がっている…という期待を秘めている。それが、山にはないワクワク感を興させる。一方、山は頂上を目指すにせよ谷底に向かうにせよ、行き止まりというか限界となる点がある。あと、海景は単調だが、海には水中すなわちスキューバ・ダイビングの愉しみがある。あれは山景とは比較にならない異世界だ。まるで異星の地形及び生命体を空中を飛んで観察しているような感じなのだ。スキューバ(あるいはスノーケリング)の至福感はまさに“トリップ”の陶酔に近い。海は潮の匂いがあるのもいい。あれは生命の臭いだ。あれを嗅いでいるとなんとなく意欲が湧いてくる。海産物があるのもいい。淡水魚は種類が限られていてクセがあるが、海水魚は種類も味も豊富だ。新鮮な刺身が食えるのもいい。野いちごやアケビといった山の果物も捨てがたいが、刺身や寿司には替えがたい。誰が言っていたか忘れたが、海派は海岸近くの生まれ、山派は内陸の生まれが多いらしい。オレは海岸から自転車で10分程度のところで育ったのだが、たしかに海の見えない場所に住むと、どうも落ち着かない。閉所恐怖症的な圧迫間を感じるのだ。海がそばにあるというだけで、いつでもヨソに高飛びできるような安心感がある。山派はそういう点ではきっと定住・農耕・収穫派でもあり、一方で海派は移動・冒険・狩猟/漁派のメンタリティの持ち主であるような気がする。

2009.01.13

コメント(12)

-

重病の再発

熱はないようなのだが身体がダルく、変な汗をかくし、腰や肩が痛むクシャミも咳も出ないが頭痛があり、腹痛を伴う猛烈な下痢をしている。身体を起こしているのも大変で、ましてや常に最高気温氷点下10℃と最低気温氷点下20℃のどこかにある屋外に出るような気力もないので、一日中ベッドの中で寝ているか、多少調子がよくなればベッドを出てカウチに横になってテレビを見るか、腹が空けば備蓄していた何かを漁って喰う。そんな状態がもう3日続いている。生産調整によるせっかくの4連休もほぼ寝たきりである。何かを喰うといっても食欲がないので、ジュースを飲むとか、インスタント味噌汁を飲むとか、その程度である。その程度であっても、摂取したものは数時間で未消化のままケツの穴から下っていく。多少調子がよくなったかと思って缶入りのベジタブル・スープを温めて喰ったら、缶を開けたときとあんまり変わらない状態で下から出てきた(笑)。昨夜は備蓄していた缶スープも底を付き、2年半前にキャンプ用に買ったインスタントのラザニアがあったのを思い出したので、それを喰うことにした。この前のマチュピチュへのインカ・トレイルにも持っていったのだが、結局喰う機会もなく持ち帰ってきたのだった。しかしトマト・ソースは茶褐色になっていて、本来黄白色のパスタはドドメ色になっていた。箱の表示を見たら賞味期限を1年以上過ぎている。まあ見掛けは悪くとも問題は味だ、と自分に言い聞かせ口に入れてみたが、とてもラザニアとは思えない食感と味である。さすがの自分も半分食べて降参した。身体が衰弱しているので、ベッドに入っているといくらでも寝ていられる。一度目を覚まして、トイレに行くなりテレビを見るなり何かを喰うなどの活動をしても、ベッドに戻ってしばらくボーっとしていると、いつの間にか寝ている妙なのは、見る夢がインカ・トレイルの場面ばかりであることだ。とくに何ら劇的な出来事があるわけでもなく、単に自分が10日以上も前のインカ・トレイルのつづきをやっているというだけである。やっぱりそうかとは思ったが、心はまだペルーにあるに違いない。体調を崩したのは、単に真夏の南半球から厳冬のカナダへの適応に身体が困惑しているだけでなく、電気も水道も通っていないアンデス山中から日系企業の大規模製造工場へ、いろんな国からきているフレンドリーな面白い人たちとの気兼ねのない付き合いから、不況でシビアな雰囲気が続いている職場へ、の復帰を心理的に拒んでいるからに違いないのだ。職場に復帰した初日、カナダ人の同僚が軒並み蒼白い顔をしているのを見て、そうか、みんな休暇中も休日出勤だの不景気だので、オレみたいに日の当たるところで休暇していたわけではないのだ…と思い、自分が日に焼けた顔をしているのをちょっとだけ気まずく思った。そして、インカ・トレイルでの休暇について同僚に得意げに話すようなことは控えなきゃ…とすぐに思った。その時点で、休暇から現実への頭の切り替えというか両者の橋渡しに失敗し、そのストレスが身体にきてしまったのだ。そもそもリフレッシュした状態で仕事に復帰できるようにするのが休暇の目的なのに、復帰に支障をきたすような休暇をしてしまったということか。何せ生産調整で急遽休暇期間が延びることになり、ほんの2~3週間前にアレンジした旅だったしなあ、旅先での経験が与えるであろうインパクトに対し、心の準備が不十分だったんだよなあ(笑)。放浪癖というほどでもないが、もともと未知の土地をブラブラするのは好きな方だ。逆に言えば、同じ時刻に同じ場所に出勤し、毎日同じようなことをするようなルーティンにはもともと極めて耐性が低い性分なのだ。せっかく飼いならし休眠させていたはずの放浪願望が、今回の南米で目を覚ましたということか、いい加減40歳も過ぎて(笑)。この目を覚ました子供を満足させてやるための次のエサでも考えつかないと、オレの病気は完治しないのかも知れない。困ったものである。

2009.01.11

コメント(6)

-

新春インタビュー最終回

新春インタビュー最終回 聞き手 ハルジさん、今日はちょっと顔色がよくないですね。大丈夫ですか。ハルジ そうですか。実は胃が痛くて。聞き手 昨日から仕事が始まってるんですよね。ハルジ そうです。ペルーから帰ってきてから、仕事に行くのがツラくて(笑)。聞き手 何年か前の年末年始にアラスカにオーロラを見に行った時も、そんなこと言ってなかったですか(笑)。ハルジ はい、言ってましたね(笑)。聞き手 海外で圧倒的な経験をして帰ってくると、社会復帰に苦労しますよね。ハルジ …あと、今回は、夏の南半球に行ってじゃないですか。2週間も。帰ってきたら、1日中氷点下の、雪と氷に閉ざされた世界ですよ。単に外出するのがもうユウウツなんですよ。聞き手 カナダの冬は経験がないですけど、沖縄から北海道に帰ってきたようなものですかね(笑)ハルジ 社会復帰にはまだしばらく掛かりそうです。 ハルジ あの、ところで、先に言っておくと、最後に訪問したリマについては、あんまり話すことはないですよ。なんせ大晦日と元旦の2日間の滞在だったんで、博物館とか名所のたぐいは全部閉館だったんです。カテドラルも大統領府も外から見て「へえ、これがそうなの」で終わりです。聞き手 大晦日の晩は、やっぱりトイモイさんみたいに、リマの街を一人ブラブラして過ごしたんですか。ハルジ そうですね。リマは、キンキラキンの歩行者天国を歩いてたと思ったら、一歩横道に逸れた途端、街灯もないような暗くてゴミゴミした、人通りの少ない道だったりして、ちょっと怖かったです。貧乏と金持ちの世界が隣り合わせの街でしたねえ。聞き手 欧米だと、大晦日の夜に新年のカウントダウンで広場とかに集まってバカ騒ぎとかありますよね、ニューヨークのタイムズ・スクエアとか、あと、ロンドンの…ハルジ トラファルガー広場ですね、集まった人たちが12時の鐘とともに見境なくキスするヤツ。聞き手 リマでもやっぱりありましたか、そんなのが。ハルジ 分かりません。12時までブラブラする元気もなく、ホテルに帰ったんで。聞き手 なーんだ、広場でペルー美人たちと見境なくキスした…という話じゃないんですね。ハルジ ホテルのベッドで日記を書きながら、年が明けるとともに外で花火が打ち上がるのをボーっと見てましたね。「あー、ついに2009年かあ」とか思いながら。聞き手 寂しい年越しでしたねえ(笑)。ハルジ そうですね。とくに、今回はインカ・トレイル、マチュピチュ、ナスカと、ずっと誰かと一緒でしたからねえ。聞き手 ハルジさんって、外国に単身でフラッと出掛けても、トイモイさんと違って、いつもツアーに参加したり現地で旅行者と投合したりして、誰かと一緒のときが多いですもんね。ハルジ はい。旅先の擬似家族とか擬似友人ですね。そういえば、今回のインカ・トレイルのトレッキングも、クリスマスを家でなくて山の中で過ごそうというくらいの人たちですから、参加者はやっぱりボクみたいに独身で単身海外在住の人とかが多かったですね。聞き手 もしかして、アリスちゃんも海外在住だったですか。ハルジ いいえ。彼女はもともと大学の友人と2人でお金を貯めて夏休み3ヶ月の予定で南米を旅行していたんですが、友人が1ヶ月も経たないうちに「ボーイフレンドが恋しい」とか言い出して、彼女を置いてオーストラリアに帰っちゃったそうです。残された彼女は残り2ヶ月、意図せずして1人旅です。聞き手 …たしかに、考えてみると、恋人とか家族がいたら、クリスマスとか年末年始にひとり旅してませんよね。ハルジ そうですね、この時期に1人旅しているのは、どこかちょっと寂しい人たちだったかも知れませんね。聞き手 ミラフロレスでしたっけ、リマの郊外の海岸、きれいですね。 ハルジ はい、あの地区は、あそこだけペルーじゃないみたいでした。聞き手 お金持ちの居住区なんですかね。ハルジ はい。ペルーというと、リマ以外の都市はどこもデーウー(大宇)のティコっていう軽自動車がやたら走ってて、東欧だとひと昔前は旧ユーゴスラビアのユーゴっていう30万円くらいの軽自動車、先進諸国では排ガス規制に引っ掛かって絶対輸入できないような車がそこここで走ってましたけど、ペルーの都市はこれを多少頑丈にしたような車が、排ガスの黒煙を振り巻いて走ってるわけです。聞き手 はいはい、あと、先進国で一度廃車にされたような、10年以上前のトヨタのバンとかも走ってますね。いわゆる発展途上国は、どこもそんな感じですかね。ハルジ はい。これがもっと小さな田舎町になると、バンコクのトゥクトゥクみたいなオート3輪がところ狭しと走ってますね。…これが、リマというか、ミラフロレスに来たら、突然トヨタのヴィッツとか、BMWとかのピカピカの新車が走ってて、一瞬アメリカのベッドタウンにいるような錯覚に陥りました。聞き手 田舎と大都市では使うカネのケタが2桁違うわけですね、中国みたいに。ハルジ あと、あのミロフラレスの写真よりもう少し南に行くと、アザラシだかアシカだかが泳いでる場所があるらしいですよ。「アザラシと泳ごう」という半日ツアーがあって、カナダを出る前にインターネットで申し込んだんですけど、大晦日と元旦はツアーはやってなかったんです。聞き手 写真では海岸でサーフィンもしてましたね。ハルジ はい。往路の飛行機の中で一緒だったアメリカ人は、昔リマに住んでて、奥さんもペルー人だそうなんですけど、冬休みはよくリマに飛んでサーフィンをするんだと言ってました。リマの北の方には世界的に有名なサーフィンのスポットがあるらしいです。聞き手 スキューバダイビングもあるんでしたよね。ハルジ はい。もう少し時間があったら、アザラシと泳ぐだけでなくて、ひさびさにスキューバもやりたかったんですけどね。そうだ、あと、ボクがナスカから来る途中でバスを乗り換えたイカの周辺には砂丘があって、サンド・ボーディングをやってました。聞き手 ペルーは海あり山あり、いろいろ遊べていいですね。聞き手 ところで、今年の新春インタビューでは、まだ「今年の目標」とか「今年の抱負」を伺っていませんでしたね。ハルジ ペルーから戻って以来、とにかく現実復帰するので精一杯で、まだ何も考えていません。聞き手 まあ、アイアンマン完走は入るんでしょうね。ハルジ …ああ、ペルーから帰ってから、…というか、ペルーに発ってから、3週間のあいだ一度も泳ぎも走りもしてないんです。何だかアイアンマンも面倒臭くなっちゃいましたね(笑)聞き手 それは重症ですね。インドから戻った後の心斎橋さんみたいに、また荷物をまとめてフラっといなくなって、気がついたらカナダの生活を捨ててペルーに戻ってたりして(笑)。ハルジ 当面はリハビリに専念しないといけないみたいです。聞き手 後厄ももう少しで終わりですから、コカ茶でも飲みながら頑張ってください。

2009.01.06

コメント(6)

-

新春インタビュー第3回

新春インタビュー第3回 聞き手 今日はナスカとリマについてお聞きしたいと思います。クスコからナスカ、ナスカからリマまでずっとバス移動でしたね。ハルジ そうです。クスコからナスカまでの山道の悪路についてガイドブックなどで聞いていたので空路がないのか調べたんですが、飛行機は飛んでいないみたいです。聞き手 夜行バスで長距離移動というと、ホテル代を浮かせるための若い頃の貧乏旅行を思い出しませんでしたか。ハルジ いや、そうでもなかったです。クスコ-ナスカ-リマの間はバス会社が何社も入っていて、ボクは最安バスの3倍くらいする(…といっても50ドル程度)最高級の二階建てバスに乗ったんで、比較的快適でした。聞き手 じゃあ、20年前に乗ったインド-ネパール間の地獄の峠越え夜行バスみたいな拷問は経験しなくて済んだんですね。ハルジ ヘアピン・カーブで揺れはしたけど、舗装は比較的よかったしね。座席にはテレビもついてて、ロード・オブ・ザ・リングとか映画を流してたし。スペイン語吹き替えだったけど(笑)。聞き手 やっぱり地元の人はそんな高級バスにはあまり乗ってないわけですか。ハルジ そうですね。乗客の過半数は外国人だったと思います。ちなみにボクの隣の席は20歳くらいの可憐なオランダ人女性で、夜行バスですからシートを倒して一緒に寝るわけですが、もうカワイイ寝息が悩ましくって(笑)。ボクはシートに横たわって目をつぶり、彼女の身体の温みとスズランのような体臭を感じながら、神に感謝しました(笑)。聞き手 …このスケベ東洋人オヤジが!夜行バスが快適だったというのはそういうことですか(笑)。聞き手 ナスカ上空の遊覧ですけど、あれはカナダかクスコで予約していったんですか?ハルジ いいえ。バス会社のカウンターのオネーちゃんに頼んで予約しようとしたら、「ここで予約して行かなくとも、ナスカのバスターミナルには業者のカウンターがいくつもあって、朝5時には開いてるはずだから」と言われたのを信じて…聞き手 …で、その信じたのが裏切られたわけですか(笑)。ハルジ ナスカのバスターミナルに着いたら小さな待合所があるだけで、業者のカウンターなんてない(笑)。ボクを含めて4人のバックパッカーがそこで降りて、どうしようか一瞬途方に暮れたんだけど、ゲートの外では朝の5時だというのにすでに客引きが複数待ち構えてる。業者カウンターってこれのことかと(笑)。聞き手 (笑)。あとは、4人ともその客引きに身を任せ…ですか。ハルジ 4人のうち2人は学生っぽいスペイン語圏の白人2人組で、あとの1人は英語圏の若い白人のネーちゃんだったんですけど、聞いたら誰も遊覧飛行の予約をしてなくって。ボクが2人の客引きのうち社名に聞き覚えのある方について行こうと思うって言ったら、若いネーちゃんの方がボクと一緒に行くっていうんで、その後の行程はそのネーちゃんとずっと一緒でした。残りの2人はもう1人の客引きと交渉してたみたいです。聞き手 …。私だったら迷わずスペイン語圏の2人組と一緒に行動するほうを選択したと思うんですけど、その白人のおネエさんは何を血迷ってスペイン語を喋れそうにない得体の知れない東洋人について行くことにしたんですかねエ?ハルジ ボクの信頼できる堂々としたところが「この人について行こう」と思わせたんだと思います。聞き手 …。ハルジ …それと、彼女はバスの中ではボクの後ろの席に座ってたんで、ボクと隣の席のオランダ人のネーちゃんとの会話を聞いて、ボクの素性をある程度把握してたからじゃないですかね。聞き手 なるほど。そういえばYouTubeのプロペラ機のビデオにちょっとだけ女の人の姿が写ってましたけど、もしかしてあの人ですか。ハルジ ビデオに出てるのはたぶん前の席のロシア系のオバサンです。写ってるとしたら、ナスカの地上絵の写真の端っこに後頭部だけ写ってるかも知れません。アリスっていう名のオーストラリア人で、汚い格好してるんで20代半ばくらいかと思ったらまだ20歳の学生で。面白い子でしたよ。ボクと一緒で、2年前にキリマンジャロに登ったことがあって、バックパック背負ってヨーロッパとかブラブラしてて、ベジタリアンで、全然初対面って感じがしなかったですね。聞き手 リマまでずっと一緒だったんですか。ハルジ いや、ナスカとリマの中間にあるイカまで一緒でした。彼女はイカに泊まるというんで、そこで別れました。名残惜しそうでしたが。ボクはそのまま強行軍でバスを乗り換えてリマまでさらに4時間。聞き手 アリスちゃんはスケベ東洋人オヤジの毒牙に掛からなくて本当によかったですね。ハルジ ボクも自分があと5歳若くて、5日後に仕事が待っていなければ、彼女と一緒にイカで泊まってたんですけどねー…(しみじみ)。聞き手 ハルジさんも、ケーサツのお世話にならずに済んで、ホントによかったですね。聞き手 すっかりナスカについて聞くのを忘れていました。さぞかし感動的なんでしょうねえ。ハルジ そうですね。ネットで検索してたら、世界のガッカリ名所ワースト10に入るとか書かれてましたけど、そんなこと全然なかったですよ。朝いちばんのフライトだったんで、地上絵の線もハッキリ見えました。聞き手 光の加減で見えたり見えなかったりするそうですね。ハルジ そうですそうです、光が真上から当たる日中はぼやけてよく見えないらしいんですけど、早朝と夕刻は横方向から光が当たるんでバッチリです。聞き手 紀元前に描かれたそうですが、まだ残ってるというのがスゴイですよね。ハルジ 紀元前数百年から紀元数百年の数百年の期間にわたって描かれたそうです。あれって、地面が赤茶色の岩で覆われてるんですけど、その岩を除けると白っぽい大地が姿を現すんです。あの地上絵の線は、全部赤茶色の岩を除けて描いているんですよ。あそこは砂漠地帯で雨が降らないので、一度岩を除けると、それがずっと動かないんですね。聞き手 はいはい、YouTubeのビデオで見ましたが、アリゾナかどこかの荒原みたいでした。ところでハルジさんは、あれが何のために描かれたと思いましたか?ハルジ 遊覧飛行の前にナスカの地上絵のドキュメンタリー・ビデオを見せられてしまったので、あれが雨乞いの儀式のために描かれたというのが分かってしまい、飛行機に乗る前に地上絵のミステリーが半減してしまいました(笑)。どうも当時の人は、あの線の上をお祈りを唱えながら歩いて、水源が確保されることを祈っていたという証拠があるらしいんです。聞き手 でもあの絵は標高1000m以上の上空から見ないと見えないはずだということですが…。ハルジ それはそうなんだと思いますけど、描いた当時の人たちは、地上絵は空の神様たちに見えればいいんで、自分たちは見る必要はまったくないんですね。「空から見たらどう見えるか」というのは、別に上空まで昇らなくとも、当時のごく簡単な幾何学的な手法で分かるじゃないですか。聞き手 なるほど。ある図柄を何千倍にも拡大して地上に描くだけなら、別に空を飛ばなくとも単純な幾何学的手法で出来そうですよね。ハルジ むしろ、絵が実際に見えなかったらこそ、あんなミステリアスな形になったんじゃないですかね。聞き手 たしかに、宇宙人の協力によって絵を描くなら、もっと精緻な絵を描いてもいいですもんね(笑)。ハルジ あれ、どれも基本的にひと筆書きで描かれてますよね。始点と終点が同じで。あれって、通路になってるからなんですよね。聞き手 ははあ、なるほど。聞き手 バスのオランダ人娘とオーストラリア娘の話のせいで、ナスカ以降の話を聞く時間がなくなってしまいました。ハルジ ああ、女性の話なら、ほかにもインカ・トレイルの時のアルゼンチン娘や別のオランダ人娘の話もあるんですけど…。聞き手 スケベオヤジの話はキリがないので別の機会にしてください。ハルジ はい。聞き手 じゃあしょうがないので、残りの話はまた次回ですね。

2009.01.03

コメント(7)

-

新春インタビューその2

新春インタビュー第2回聞き手 こんにちは。ハルジ こんにちは。聞き手 じゃあ今日は、インカ・トレイルとマチュピチュについてお聞きするということで。ハルジ はいはい。インカ・トレイルですけど、これ、マチュピチュを目指す人にはホントおススメします。聞き手 何がそんなおススメなんですか。ハルジ ボクも実際にトレイルに入るまで知らなかったんですけど、マチュピチュというのは、たくさんある遺跡群の一部に過ぎなくって、インカ・トレイルの行程には同じ時代に作られたインカの遺跡が多数あるんですよ。それを当時のインカの人たちと同じように1つ1つ追ってトレイルを辿り、最後にマチュピチュに到達するという、これが、同じマチュピチュを見るにも感動の度合いが違ってくるわけです(キッパリ)。聞き手 マチュピチュというのは、スペイン人の征服者から逃れたインカの人々が、ここまで来ればスペイン人もやってこないだろうというジャングルの奥地に建設した都市なんですよね。ハルジ そうです。ジャングルの奥地、しかも下界からは見えないような崖の上のネコの額みたいなところにあります。観光客の99.9%は、下界の町(アグエスカリエンテス)から、その崖に掘られたジグザグの道をバスで登って頂上にあるマチュピチュを訪れてますが、あれは本来はあり得ないルートであって、当時はインカ・トレイルだけがマチュピチュに到達する唯一の手段だったんです。聞き手 でも、トレイルを辿ると、マチュピチュまで4日も掛かるんですよね。あと、4000m級の峠を2つも越えるんでしょう。ふつうの人にはちょっと無理じゃないですか。ハルジ 4000mの高度というのは、事前にクスコに滞在して高度順応しておけば、大して苦にならないと思うんですよ。それに、約45キロというトレイルの距離も、4日に分けて歩くので1日平均10キロちょっとです。ちなみにボクが参加したトレッキングのチームは22人の大所帯だったんですけど、最年少は9歳のコロンビア人、最年長は82歳のオーストリア生まれの南アフリカ人でした。全員脱落せずにマチュピチュにゴールしましたよ。聞き手 しかし、82歳はスゴイですね。南アフリカ人の平均寿命を10歳くらい過ぎてます(笑)。ハルジ 69歳のイギリス生まれの奥さんと一緒に参加してて、しかもこの奥さんを置いてどんどん先に行っちゃう(笑)。ガイドが手を貸そうとしても断固拒否するし(笑)。さすがかつてナチスドイツのために戦った軍人なだけあります。聞き手 目に浮かぶようです(笑)ハルジ あと、9歳と10歳のコロンビア人兄妹ですが、兄はパパと、妹はママとペアになって歩いてましたけど、ペースが大人より速い。パパに聞いたら、それなりに山歩きとかしてトレーニングはしてたみたいなんですけどね。聞き手 何日か前の楽天ブログでグループ写真を見ましたけど、愉しそうなグループでしたね。ハルジ でしょ、あの写真、メンバーがみんな満面の笑顔を浮かべててね。英語かスペイン語のどちらか片方しか話せないメンバーが過半数だったのに、なんだかんだで意思疎通してましたねえ。聞き手 でも、やっぱり日本語だけしか話せないと、ちょっと難しそうですね。ハルジ ああ、それはそうですね、日本人による日本語だけのトレッキングツアーは今のところなさそうですし。聞き手 あと問題は、(マチュピチュを)1日で見れるところに日本人がわざわざ4日も掛けたがるかということですよね。なんとか捻出した長期休暇で、片道24時間も掛けて地球の裏側に来て、4日あればマチュピチュ以外にナスカやチチカカ湖も見たいと思うんですよ。ハルジ それもそうでしょうね。まあ、マチュピチュだけを目的に来る人であれば、ナスカの地上絵やチチカカ湖を犠牲にしても、インカ・トレイルを辿る価値はある、といったところですかね。聞き手 YouTubeにアップされたビデオを見ましたが、見たことのないような木々とか、ビデオや写真だけ見たらどこで撮ったのか想像もつきません。ハルジ そう、竹みたいな、草と木の中間みたいな植物とか、あと、うまく撮れなかったのでYouTubeにはアップしなかったんですけど、ハチドリを見ましたよ。光る緑色の、蝶みたいなのが、なんかの木の花の蜜を吸ってて。写真を撮るのも忘れてずっと見入ってました。あと、尻尾の長いウサギ(チンチラか?)とか、鹿みたいなのとか。どれも野生のを初めて見たんで、感動しました。聞き手 よかったですね。酸素が薄いところで見ると理性が弱まっているので、きっと感動もひとしおなんでしょうね(笑)。ハルジ それはあるかも知れませんね、キリマンジャロのときもそうでしたけど。でも、チームのメンバーの中には、高山病と疲労で風景とか植物とか見ている余裕を失ってて、「ほら、ハミングバードだ!」とか言っても見向きもしない人もいましたね(笑)。聞き手 ハルジさんは日頃から鍛えてるから別ですけど、そうじゃない人がいきなり4000m級のトレイルに放り出されたら、自然を楽しむどころか、ひたすら苦行に感じても無理ないですよね。ハルジ たしかに、多少なりとも日常的に運動してるか、山歩きが好きな人じゃないと、電気も水道もない山中に放り出されて「マチュピチュまで45キロ、歩け」と言われても、いくらマチュピチュが好きでも、そりゃ愉しくないでしょう。聞き手 で、いよいよマチュピチュに到達したときの感想はどうでしたか。ハルジ あいにく雨季の中のトレッキングだったんで、マチュピチュに到達する日も朝方はずっと雨が降ってて、ようやくマチュピチュが見える峠(サンズ・ゲート)に達する頃には雨は止んだんですけど霧が掛かってて、マチュピチュどころか何んにも見えないんですよ。聞き手 そういえば皆さん雨具をかぶってましたよね、グループ写真でも。ハルジさんはヘッドランプもつけてましたが(笑)。ハルジ サンズ・ゲートからさらに30分か45分くらい歩いたら急に視界が開けて、写真で見たあの遺跡の一部が目に入るんですけど、霧のせいで周りの山々や背景となる地形がさっぱり見えない。そこがマチュピチュだって言われても、なんかもう、ぜんぜんアンチ・クライマックスなんです、最初は。聞き手 最初はそうだけど、霧が晴れてくるに従って…ハルジ …そうなんです、霧が晴れてくるに従って、写真で見たあの逆放物線の形をした岩山が背景に現われてくる。そして、遺跡が建てられている足元の下が実は何百メートルもの谷底になっていて、切り立った崖の上にあったことが初めて分かるんです。聞き手 はいはい、それが天空都市の謂われなんですよね。ハルジ そうなんです。まるでマチュピチュの都市が、天空に浮いているような感じなんですよ。霧というか雲がちょうどマチュピチュの都市と同じくらいの高さに浮いているので、まさに天空都市といった感じなんです。聞き手 そうか、フツウの観光客は、マチュピチュのふもとからバスで上がってくるからマチュピチュが岩山の高いところにあるのが最初から分かってるけど、インカ・トレイルを辿ってくる人たちはむしろもっと高いところから下りてくるから、谷底が見えるまではマチュピチュの位置するその高さが分からないわけですね。ハルジ そう、そのとおり。アンチ・クライマックスから、霧が晴れた途端、急に大どんでん返しのようにクライマックスが訪れるんです(笑)。聞き手 ユネスコの世界遺産に指定されてから入場者数が制限されているとはいえ、さぞかし混んでるんでしょうねえ。ハルジ はい、混んでました。でも、クスコから3~4時間掛けて列車に乗ってやってくる観光客が到着するのは10時以降で、またその人たちがクスコに日帰りするためには4時にはマチュピチュを出るんで、10時前と4時以降はすいてますよ。聞き手 やっぱり日帰りではマチュピチュは堪能できそうにないですかね。ハルジ マチュピチュの写真にお約束のように写っているあの岩山、あれ、ワイナピチュって言うんですけど、あれに登ろうと思ったら、日帰りは厳しいかも知れませんね。聞き手 ああ、あの岩山、登れるんですよね、ハルジさんのブログを読んで初めて知りましたが。ハルジ ええ、写真ではよく見えないですけど、あの岩山にも遺跡がいろいろあるんですよ。たしかワイナピチュへのゲートの締め切りは午後1時で、登るのに1時間、頂上で休息して戻ってくるのに早くても1時間は掛かりますから、その日のうちにクスコに帰ろうと思ったら、マチュピチュを見ていられる残り時間が2時間程度の駆け足になっちゃいますね。聞き手 しかし、写真を見ると、おとぎ話の国みたいですね、マチュピチュって。アルパカがそのあたりを闊歩してたりして。子供が喜びそうです。ハルジ ボクもそう思いました。一見すると遊園地みたいな、おままごとの都市みたいな。…でも、当時としては最先端の技術で設計・建設されてたみたいですよ。ふもとにある博物館で見てきたんですけど。聞き手 誰も訪れないので有名なマチュピチュ博物館ですね。ハルジ バスがそこを素通りしちゃうので、徒歩でマチュピチュに登ろうという人しか立ち寄れないんですよ。聞き手 私が訪れる際には、インカ・トレイルを辿らないまでも、ふもとからマチュピチュまでは徒歩で登ろうと思います。ハルジ そうですか。ボクでも1時間半掛かりましたから、日帰りはあきらめたほうがいいですね。聞き手 アグアスカリエンテスでさらに1泊ですか…。日本で社会人をしている身としては、なおさらマチュピチュへの道が遠く感じます。

2009.01.02

コメント(4)

-

新春インタビュー 2009

新春インタビュー 聞き手 郡山ハルジさん、あけましておめでとうございます。郡山 おめでとうございます。聞き手 …無事にご帰国されたようで。ところで新年早々、剃髪されたんですか?それに目の色も何となく青っぽくないですか?郡山 まあ、あまり気にしないで今日はお付き合いください。聞き手 いかがでしたか、ペルーは。郡山 いやー、行ってよかったです、ホント。とくにペルーに対する熱意とか期待とかなく、どちらかというと「南米なんて行ったら大変なんだろうなあ」とか思いながら、むしろ消極的な気持ちで行ったところがあるんですが、ぜんぜん大変なことはなくて、いい経験でした。聞き手 大変というと、あの、インドの時みたいに、盗まれたりとか、騙されたりとか、たかられたりとか、遅れたりとか、汚かったりとか、臭かったりとか、そういったことですか。郡山 そうそう、そういった、盗まれたり騙されたりたかられたりといった目には一度も遭わなかったんです。基本的に紳士ですね、ペルーの人は。観光地はどこも清潔でしたよ。ただ、大宇の軽自動車がやたらどこでも走ってて、その排ガスは臭かったですけど、それは仕方ないですね。聞き手 男性は紳士として、女性はどうでしたか?郡山 働き者で、結構美人でしたね。聞き手 郡山さんが美人というくらいですから、ホントにそうなんでしょうねえ(笑)。郡山 むかし、世界をブラブラしてた人(日本人)から「北米は男を知るところ、南米は女を知るところだ」なんてエラそうに言われて、ボクは「単に北米ではモテなくって、南米ではオンナが安く買えたってだけじゃね~の~?」とか思ってたんですが(笑)、メスチソっていうんですか、こう、ハートにググッと訴えるモノがありましたねえ。聞き手 ほほう、そうですか。ついに黒髪に目覚めましたか、40代にして(笑)。郡山 そうそう、あと、子供がかわいいんですわ、南米は。クリクリっとしたおメメで、丸っちくて、トコトコと歩きながら寄ってきて、ニコっと微笑まれたりすると「連れて帰ったろか」とか思いますよ(笑)。とくに女の子がかわいい。聞き手 そういえば路上生活をしている浮浪児たちを養子にしたオランダ人女性が経営するホテルに泊まってらしたんですよね?郡山 そうそう、単に旅行代理店がそこが空いてたんで予約してくれたってだけなんですけど。『Lonely Planet』(注.『地球の歩き方』の元祖)でも紹介されてましたが、旅行中にクスコのストリート・チルドレンの様子に胸を痛めて、自分の幼い娘2人を連れてクスコに移住して、ホテルを設立して、利潤をすべてストリート・チルドレンのために寄付しているらしいんです。聞き手 そんなにたくさんストリート・チルドレンがいるんですか。郡山 ああ、そういえば、薄汚い格好をした子供たちが、ライオンズ・クラブとかの前に並んでパンやスープをもらってるのを3~4回見ました。親らしいオバサンたちも何人か一緒に並んでましたねえ。路上で親子でコジキをしているのはよく見ました。聞き手 郡山さんもそういう浮浪児を養女にしたり、移住したらどうですか。郡山 かわいいと思うのと、養育するのはまた別の話ですからねえ。一生遊んで暮らせるカネがあったら考えてもいいですけど。聞き手 ペルーがよかったって、あと何がよかったですか。郡山 そうですねえ、食い物がウマイですよ。聞き手 あの動物の頭のスープとか、アルパカの肉とかの話ですか(笑)郡山 野菜や果物の種類が豊富で、しかもみな(たぶん)オーガニックなので、どれも味が濃厚です。茹でただけのブロッコリーやイモが、口に入れてハッとするくらいおいしい。都会では野菜の本来の味を忘れていることを思い知らされます。聞き手 やっぱり安いんでしょうねえ郡山 野菜は買ったことがないですけど、ミカン(マンダリン)が1個10円、モンキーバナナが1房30円でした。聞き手 それは安いですね。セビーチェとかも食べましたか。郡山 セビーチェはおいしかったですよ。高かったですけど(700円)。新鮮な素材のおいしさもありますが、ペルー人は基本的に味のセンスがいいと思います。タイ人と一緒で。700円のセビーチェも50円のパスタ・スープもどっちもおいしい。聞き手 菓子類はどうですか。ケーキとか。郡山 ケーキは何回か食べましたが、やや甘過ぎな点を除けば、なかなかおいしかったです。そうそう、あと、パンがうまい。そういえば、やっぱりクスコに移住してパン屋を経営している欧州人がいました。無愛想だけどパンはウマイ(笑)。聞き手 旅行者が移住しようと思うくらい居心地がいいということですかね。郡山 移住しないまでも、長期滞在している外国人にはたくさん会いましたねえそういえば。聞き手 ところで、思ったんですけど、郡山さんが盗まれたりたかられたりといったイヤな目に遭わなかったのは、誰も郡山さんが旅行者だと気付かなかったからではないんでしょうか。郡山 それはあるかも知れません。どんな田舎を歩いていても地元の人たちからジロジロ見られた記憶がないんです。観光地の公園のベンチに座ってても、デイバックの中からガイドブックを出すまでは、物売りも寄ってこない(笑)。聞き手 すっかり日に焼けて、これで地味で薄汚れた服を着てたら、すっかり現地人じゃないですか。ペルーは日系人も多そうですし。郡山 さすがに都会でないと日系人はいませんでしたけどね。でも親族にソックリなペルー人にはあちこちで会いました(笑)。道端で乞食をしている婆さんの顔を見るたびに祖母のことを思い出しましたし(笑)。聞き手 南米への旅はハルジさんの里帰りだったのかも知れませんね(笑)。

2009.01.01

コメント(6)

全16件 (16件中 1-16件目)

1