2008年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

ロミオとロミオは永遠に 恩田陸

あらすじアキラとシゲルが色んな試練をくぐりぬけるはなし。感想 ネタバレ無なんだか、ハンター×ハンターとバトルロイヤルと大脱走を掛け合わせたような不思議な作品だった。また、タイトルの意味は全くわからなかった。作者もわかっていないものをどうやってわかれというのだろうか。ロミオという少年が出てくるのならともかく出てこないじゃないか!ストーリーはところどころ、常軌を逸している。いや全部か?なんかもう、ところどころ本気でやってるのかギャグでやってるのかわからないから困る。もちろん、面白くないわけではない。むしろ面白い。そして、恐ろしいほどに女っ気がない。男だらけである。男男男。 かなりの数が生活している描写があるにもかかわらずそのほとんどが男である。むさっ!めちゃくちゃむさっ!なんというか、発想がありえない。 え、そんなことしちゃっていいの?という感じである。 展開もありえない。 え?こんなことになっちゃったんだけど、どういう事?という感じである。 読まないとわからないな。--------------------ネタバレ有------------------------タダノがしょっぱなから最後までぶっ飛んでるな。 どうみてもバトルロワイヤルの先生にしか見えない。今日はみなさんに殺し合いをしてもらいますとか言っちゃいそうな雰囲気がある。あと、突然ミッキーとかいっちゃう。普通、あの黒いねずみとか●ッキーとか遠慮して、そこが面白いというところもあるんだけど、伏せたりするのに、突然ミッキーとか、ディズニーランドとか素で書いちゃう。 マジでびっくり。しかも、この作品の中だとディズニーランドは日本中から最悪の汚染物質が集められている場所で、そしてミッキーはそのクソゴミダメの中から生まれた突然変異の黒いねずみ。ディズニーランドの登場した時が作品が突然カオスになった瞬間でもあった。普通、ちょっとは遠慮して書くもんなのに、ディズニーランドとかまじ最悪な場所だし、そんなにディズニーランドとミッキーが嫌いなのかと作者に問いたい。え、ていうかこれは、ギャグなのか?しかも何故か大学最高レベルとされている、大東京学園なのに、やってる事といえばやたらと意味不明な戦いか、農作業か、地雷除去。 いったい、何の役に立つのだ・・・?そして何でこいつらは受け入れているんだ・・・?しかも挙句の果てに強制収容所でもやらないようなひどい労働をさせられて、ちょっとでも休むと監視員からの叱責が飛んでくるとか・・・・。それ学園じゃないから!強制労働だから! 東大に入ったやつがそんな事やらされたら怒り狂うから!しかも、最初の試練が学校にたどり着く事ってのはどういうことだよ!?北海道地方の人間がたどり着くまでにほとんどが脱落ってそれどこの国の話だよ!というか、どこから突っ込んでいいのかわからないけれど、とにかく最悪なところであるな。 もう、何もかも最悪すぎて逆に天国に見えてくるぐらいに。きまって、先にパイを食ったやつに限って、後からきたものに対しては、残り少ないから食うなと平気な顔をして言うものさ。そいつは、誰よりもパイのうまさを知り尽くしているからこそ、そんなことをいえるのだ。パイをいったん食い始めたら、食いつくすまでやめられないことをよく知っているからな。だが、そんなやつの言う事を誰が聞くと思う? あいつらのようにうまいものが食いたいと後から来た方にしてみれば、くそくらえだろう? そういうわけで、残り少なかったパイを、みんなで争って食いつくしたわけだ。 おめでとう!その世界が、今の我々が住んでいる、この素晴らしき世界だ。 先人たちは、自分の子供たちのことなど何も考えてはくれなかった。自分たちさえよければ、自分の孫がのたれ死にしても平気だったのさ。 わかっているね?我々は、どこまでも、救いようのないほど愚かなのだ。 この愚かさは死んでも治らない。パイの話全然わかんないから!別にパイを食い始めても食いつくさないでいられるから!そういうわけでってどういうわけで残り少なかったパイを食いつくしたんだよ・・・。 まぁ、地球に残っていた資源をみんなが争って使ったせいで、こんなそこらじゅう地雷原と汚染物質だらけのクソッタレでしみったれた世界になってしまったという事なんだろう。 そしてまた意味のわからないことに何故か世界中から嫌われているという設定のもとに日本だけが地球に置き去りにされて、他の国の人間は地球外に脱出してしまったんですね。ってわけがわかんねーよ! でも面白いから不思議だよ。そしてバトルロワイヤルの先生のような教官の元、ハンターハンターのハンター試験のような意味のわからない試練を数々繰り返していき、最終的にやっぱここありえねーだろ!と突っ込んで大脱走するのが本編なんだなぁー。ていうかこれだけでいいなぁ。カオスなシーンんぎゃあおおおおおおっ突然、キノコ雲の向こうから、恐竜を直立させたような巨大な怪獣が現れたのである。「ゴジラだっ! やっぱりゴジラの鳴き声はこうでなくちゃ! ハリウッド製じゃ駄目なんだっ」ああ、東京に来て、本当によかった。彼の目には滂沱と涙が溢れている。 が、彼は怪獣の後ろから現れたものに目を見張った。巨大な白い猫。しかも、なぜか赤いサロペットを着ており、二足歩行をしている。口はない。頭に赤いリボンをつけている。ずしり、ずしり、と異様な地響きを立てて、自分の前を歩いている怪獣に、ぶんとウエスタンラリアートを加えた。「まさか、あれはキ──」その名前を言い終えるより先に、さらに後ろの雲の中から巨大なネズミが現れた。真っ黒な耳に黄色い靴。顔が笑ったままなのが不気味である。 巨大なキャラクターたちは、互いに組合、激しい乱闘を始めた。 怪獣の咆哮、アイライクアップル、ミルクイズヘルシー、と意味のない英文を呟く白い猫、ネズミが甲高い声でイッツアスモールワールドと歌う。「悪夢だ。これは悪夢だ。ディズニー社が著作権使用料を取りに来るぞ」「核爆発で、皆巨大化したんだ」「地球防衛軍──じゃなくて、自衛隊を呼べ」雲の中から、まだまだ巨大なキャラクターが現れる。巨大なビーグル犬、巨大なペンギン。巨大なキングコング(元々巨大だが)、巨大な芋虫 それらはスタジアムの中で大乱闘を始めた。彼らは世界で激しく覇権を争ってきた。彼らにとっては名誉の問題であるし、彼らを支える多くの従業員の死活問題もある。思えば長い因縁の戦いが、ここで実力による決着をつけようとしているのだ。やべ、引用しすぎです。訴えられませんかね?ゴジラが出てきていきなりゴジラの声はやっぱり日本製じゃないとなぁと言い出すキチガイもいればまさかのキティちゃんの登場に、スヌーピーとかその他もろもろ全て出てきて戦うとかこれいったいなんなんですか?何がしたいんですか?異常に笑ったのですけれど、笑ってよかったんでしょうか?というか、膨大なパロネタに埋もれて、全部を抜き出すのは全く持って無理なわけですが。記録出来ないというのは悲しいことでもあります。 どうか俺の心の中だけにでも残っていればいいのだけれども。壮絶に笑ったところ「行くぞイワクニ!」「おう、シマバラ!」「バローム・クロス!」がしっと腕を組み合わせると二台の自転車が合体し、スピードが衰えぬまま坂を一気に駆けのぼった。「くらえ、タコ!」 一瞬の間をおいて爆発、炎上。もくもくと真っ黒な煙が上がった。「やったあっ」「二人の心が一つになったからさ!」二人の心が一つになったからさ!じゃねえよ! 合体してんじゃねえか合体 心じゃなくて自転車が合体したからさ!だろうが。バローム・クロス!じゃないよ馬鹿・・・!笑っちまったじゃないか・・・・ しかもこのあとに自転車が爆発して、「──行け」イワクニの口が動いた。「しっかりしろ、『いずみちゃん』までもうすぐだ。あと少しで脱走できるぞ!」 シマバラは叫んだ。まさか、こんな。こんなところで別れが来るなんて。ガキのころからいつも一緒で、ずっと離れた事はなかったのに。いつも当たり前のようにそばにいてくれたのに。イワクニは必死に口を動かした。「早く、行け。俺は、もう駄目だ。背骨が、砕け、ちまった、らしい。みんなに、よろしく」「イワクニ」イワクニの手が何かを探すように動いた。シマバラはその手を握った。イワクニが、弱々しく握り返す。「行けっシマバラっ。脱走だっ」いつも一緒に戦ってきたイワクニ「行けえっ」ここだけ見れば感動的なシーンだけどすぐ前のシーンでバローム・クロス!とかやってるから全然感動的じゃねぇよ! お前らがバローム・クロス!なんかやったからそんなことになったんだよ!そしてこいつら、何の死亡フラグも立てずにどんどん死んでいくから困る。そして、最後はなんかよくわからんけど20世紀にタイムスリップして終わった。笑った。

2008.01.31

コメント(0)

-

死神の精度 伊坂幸太郎

あらすじ仕事をすると雨が降る死神の話。感想 ネタバレ無というか、どっかで読んだことあるような設定だなと思ったら、あれだよあれ。なんだっけ、ライトノベル・・・・。死神のバラッドだ。 あれと同じ設定だわさね。死神のバラッドがどういう話だったか忘れたけど確か同じような話だったよ・・・!しかしあれだな、どれもこれも死を前提とした話だけに、そういう方面の話が好きな自分にはたまらなかった。特に、死を自覚した人間の考える事が一番の大好物な自分ですが、その意味で最高傑作は最後の短編に出てきたおばあちゃんなんですがね。いろんな本で、いろんなケースの死を自覚した人間を読んできたけれど、いったいどれが正しいのかわからないな。 もちろん正しい事なんてないのだけれども、一体どういう感情をいだくのが、もっともリアリティのある表現なのかというのがわからない。死を前にしておびえるのも、現実味のある行動だし、かといって落ち着きはらっているのも、あるかもしれない。死ぬ間際になって、唯一思う事はただ一つだった、もっと生きたい なんて書いたSF作家(レイ・ブラッドベリ)もいるし、自分が死ぬのまで計算にいれて、死後も動く計を創った孔明だっているし、自分から死ぬやつだっているし、もうわけがわからない。まぁ、だからこそ面白いんですがね。そしてやっぱり、短編といっても話の組み立て方がべらぼうにうまくて、最初の短編なんかもその結末は全く予想できなかったと唖然とした。------------------------ネタバレ有----------------------------人間はみんな死ぬ。まぁ、当然だけど、絶対ではないよね。今のとこ絶対だけどさ。 寿命を800歳にできるかもしれない技術が生まれそうなわけだし。俺はさ、本当に人が死ぬ時の気持ちに興味があるんだ。 もし俺の目の前に、あと30分で絶対に死ぬというような人が現れたら、お悔やみの言葉を言う前に、今の心境は? と尋ねているはずだ。寿命があと○○ですと宣告された人の気持ちも気になる。 おそらく、最初のうちは、なんだ、まだあと○○もあるじゃないかと無理に自分を勇気づけて生きて、残り日数が少なくなってきたときにもうこんなにたってしまったのかと絶望してしまうのが通常のケースなのではないかと思うが。死ぬ時のシーンを抜きだしてみよう。「でも、癌で死ぬよりは、こうやって好きな子のために死ぬ方がよかったです」途切れ途切れではあったが、彼はそう言った。「どうせ死ぬなら」「人間はみんな死ぬ」「死にたくはないけど、でもどうせ死ぬなら」彼の目は焦点が合わなくなった。「最善じゃないけど、最悪でもない」これしかなかった。 死神の話を書くんだから、きっちり死ぬ瞬間までサポートしてほしいものだ。とよくばりな事を書いてみよう。6篇あって、うち1人は死ななくて、5人中1人しか死ぬシーンが書かれていない。 あとも死ぬ事は決定しているようだが、途中で終わっている。全く。笑ったシーン「ホモ、とか言ったな」「冗談に決まってる。それにホモだって堂々としてればいいじゃねえか。あんたたち、本当にそうなのか」「こいつはホモ・サピエンスだが」私は抱えた森岡を視線で指した後で、「俺は違う」と答えた。なるほど。 もしいつかお前ホモなのか?と聞かれたとしたら、俺はホモ・サピエンスだが何か?とかえすようにしよう。考えうるかぎり、今のところ最上の答えのように思う。一番よかったといわれても困るけど(誰にも聞かれてないけど)どれも、差がつけられないぐらい楽しかった、という答えしか出ないな。 ヤクザの話も好きだし、人殺しの森岡の話もばあさんの話もみんなみんな好きだ。 読んでいて、気持ちいいからな。最後のおばあちゃんの話だが、感慨深いものがある。死神を認識して、死を全く怖がっていない・・・がそれは、死より怖いものを知っているからだろうなぁ。その怖いものが、このおばあちゃんにとっては、自分以外の誰かが死んでいくことであって。もちろん、死が何よりも一番怖いという人にとっては、死は恐怖の対象でしかないけれど、死よりも怖いものがある人には、死はそれよりはマシな未来という事だろうか。 自分が何が一番怖いのか、わからないですがね。 死が怖いかどうかもわからないなんて、のんきなやつだ。明日死ぬかもしれないのに。特に劇的な演出があったわけでもないのに、思わず感動してしまった場面。「賭けてみない?」「賭ける?何を」「晴れてるかどうか。雨が止んでるかどうか」老女は右手をのばし、窓を指差した。まだ、カーテンは閉じたままで外は見えなかったが、けれど私には開けずとも答えが分かっている。「止んでいるわけがない」「じゃあ、賭けようか。わたしは晴れてると思うよ」「どうしてそう思う?」「今日は晴れてもいい気がするから」「根拠になっていない」「じゃあ、賭けようよ」私は気のりしなかった。見るまでもなく、雨が降っているに決まっていた。経験上、そうとしか言いようがない。そのことを告げると彼女は、「つまんない男ね」と色っぽい声を出し、つかつかと窓際に歩いて行った。別にわたしが勝ったところで長生きさせてくれなんて言わないのにさ、と笑い、さっとカーテンを開けた。 すると、だ「ほら」振り返る老女の向こう側に、私が見たことのない晴天が広がっている。中略「こんなに晴れてて、犬があそこにいてさ。子供も楽しそうだし、これだけで」と一度言葉を切り、「これだけで充分、ラッキーだね」この手のセリフに弱いんだ。 身近にあるものだけで、すべては満足だというような感覚が、全てだと思っているからだろうけど。今のところこの考えが自分の根幹を作っていると思っている。そして、このおばあちゃんが前の短編に出てきた、若い女の人だったという事に気付かされた時に、また鳥肌が立つのだ。安っぽい名前をつけさせてもらうならば、構成の魔術師といっていいだろう。かっこわるっでもそれぐらい伊坂幸太郎の構成のうまさには驚かされる。ここで終わりにしたいと思います。

2008.01.28

コメント(0)

-

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂幸太郎

怒涛の伊坂ラッシュ。 あとちょっとで終わる。あらすじ引っ越した隣に住んでいた男に、突然一緒に本屋を襲わないか、と持ちかけられた主人公 いったいどうなってしまうのか。感想 ネタバレ無今回は、主要キャラにいつものぶっ飛んだキャラがいなかったなぁと思った。ひょっとしたら伊坂作品になれてしまったせいかもしれない。 もちろんこれが伊坂初体験の人にはどいつもぶっ飛んでいるように感じられるだろうとは想像できる。ただ、やっぱりまじめなやつが多いかな。 語り部はかつてないほどに普通の大学生だし、その友達もかつてないほど普通すぎて嫌なやつだ。初対面で本屋を一緒に襲わないかも相当おかしいが、こいつもかなりまともだ。伊坂幸太郎が作り出す愉快なキャラにひかれてこれを読んだ人はひょっとしたら楽しくなかったかもしれないな、と読み終わったときに思った。----------------------------ネタバレ有-----------------------------河崎格好いいねぇ。 どう考えても琴美はレイプされるだろうと、この流れだとそうなるだろうと思っていた、途中に琴美が死んだような描写が出てきてから、レイプされて、殺されたんだと、かなり嫌な想像しか出来なくなった。だが、まぁそこは情けというかなんというか、レイプだけは避けてくれたようだった。 平然とそういう事を書いてしまいそうだっただけに、助かったというべきか。一番、一番好きなシーンは、二人の子供が、動物園からレッサーパンダを盗んだ話なんだがな・・・・。 このシーンだけで、この作品の事を好きになれる 単純なやつだな・・・・ この二人の話で一冊書いてくれればいいのに。これについては自分でも説明できないから省こう。世界中の女はおれの物だという使命感に燃えている男が、HIVに感染したぐらいで死を選ぶだろうか。 選ぶかもしれない、自分の一生の役割が無くなってしまったのかと考えると、その選択肢もありだろうか。そのあたりに違和感を感じないでもないな。 最初のドルジのように、治っていてもおかしくはないと思わせる存在ではあった。主人公があまり自分から動くタイプじゃなかったのもあって、あんまり物語はうごかなかったかもしれん。過去と現実が同時進行する形式は、いい感じに機能していたと思う。

2008.01.27

コメント(0)

-

重力ピエロ 伊坂幸太郎

やばいやばい。 もう読んでから一週間以上たってる。 読んでからすぐに感想を書かないってのが一番いけない事だよ。 読んだ時の感想なんて、一瞬のものであって、読むタイミングとか全てが重なってその感想になったというのに、その時に書かなかったら何の意味もなくなってしまうわけで。大体、人の感想なんてのも当てにならないよね。 読んだその時その瞬間に感じたことなのに。 多分自分が読んだ感想でも、違うタイミングで読んだら全く同意できないと思う事もあるかもしれない。 だけど、一応自分のために一週間たった化石化した記録をつけよう。化石化って、どっちから読んでも化石化だな(漢字限定) いいねぇ。Kasekikaローマ字にしても無理だ。あらすじ美形の男、春と細胞の会社で働くその兄。 人を結ぶのは、DNAかそれとも絆か。超絶特大スペクタクル!(投げた!)感想 ネタバレ無そういえば、伊坂幸太郎の作品は微妙にクロスオーバーしているな。 この本には、オーデュポンの祈りに出てきた主人公が出てくるし、この本の春についても、伊坂幸太郎の短編集、死神の精度に出てくる。特に意味のある行動をとっていくわけではないけれど、うれしくもないし、別にいらだたしくもないな。こうして、伊坂幸太郎の長編はほとんど読んだわけだが、驚かされるのは伏線を張り巡らして、それを回収していく手並みというべきものか。特に伏線に詳しいわけではなくて、むしろ伏線って何?というぐらいの知識しかないけれど、恐らく伏線を張る、回収する。 という行為はそれほど難しい事ではないと思う。 もちろんやったことないからしらないけど。伊坂幸太郎でハっとさせられるところは、それを絶妙のタイミングで仕掛けてくるところか。 最後の最後、いいところで、期待通りの展開を持ってきてくれるといっていいかもしれない。また、主人公が細胞会社に勤めている事もあって、主にDNAとか、血の繋がりであるとか、そういう方面の話だったな。これでもかっていうほど、爽快に話にケリをつけてくれた。---------------------------ネタバレ有----------------------------この家族いいなぁーと思う。 家族というものがあるとしたら、その理想形態を取っているとしか思えない。 いつも、出てくるキャラの事が気に入るのだが、恐らくそれはどのキャラも、『覚悟』を明確に示しているからだと思う。たとえ人を殺すとしても、それなりの覚悟を持って実行しているのだと実感できる。春はごうかんされた女に産み落とされるわけだが、家族全員がそれを受け入れている。『覚悟』ですね。産むべきか、おろすべきかなんていうのは、本当にあれだよね、川で恋人と母親が溺れています、あなたはそのどちらか一方しか助けられません さて、どうしますか? というような選択肢と一緒だよ。産んでも後悔するかもしれないし、おろしても後悔するんだよね、その逆もまたしかり、適当に決めてしまえばいいんだよ。 悩んで悩んで出した結論じゃないと納得できないなら悩めばいいし、別に悩まないで決断できるなら、サイコロでもなんでもふって決めりゃいいんだよ。 こういう、どうしても答えの出ない問いかけっていうのは、意外と多そうです。本文に、本当に深刻な事は陽気に伝えるべきなんだよ、という台詞があるが、まあこれも色んなところで言われてる事ではある。 ついでにいうなら、それは小説の中でも同じだと思う。 変に気取って今から名言を言うぞ言うぞ、と盛り上げて行くのも状況次第では、鳥肌ものになるときもあるが文中でさらっと大事な事が書いてあったりするほうが、自分はいいと思う。笑った所。「子供の頃、春のことを『金魚のフン』と呼ぶと異様に怒ったよ」「呼び捨てだからだよ。『フンを馬鹿にするな』と怒ってたんだ。『金魚のフンさん』と呼んでやれば怒らなかったんだよ」そんなわけないだろうが・・・! ほーなるほどーと感心したところ。『造形芸術は進化しない』「十年前に比べてパソコンも電話も遥かに便利になった。進化したと言ってもいい。でも、百年前の芸術に比べて、今の芸術が素晴らしくなってるかと言えば、そうじゃない。科学みたいに業績を積み上げて行くのとは違ってさ、芸術はそのたびに全力疾走をしなくてはいけないんだ」確かに、芸術は進化しないなぁー。 何百年も前の、ホモ・サピエンスと今の芸術家は、同じぐらいの想像力を働かせて、同じ技術を使って芸術を作っているという事ですか。マジで鳥肌がたった場面。 春がごうかんして逃げた、一応DNA上の父親を殺すシーン。───父親を殺すのか、お前。さらにこう言った。 ───知らねえなら、教えてやるけど、俺のおかげでおまえは今ここにいるんだよ。違うかよ?まさにそれは、私がいつも夢でうなされる命題と同じだった。母を取るのか、春を取るのか。 ───俺があの女をやらなければ、お前は生まれてないんだよ。分かってんのかよ。俺はおまえの父親ってわけだ。血が繋がってるんだよ。父親を殺してどうしようっていうんだ。 ───俺の父親は今、病院で癌と戦っているあの人だよ。 ───それはお前を育てただけだろうが? 血も繋がっちゃいないっての。おまえの本当の父親は俺だよ。父親を殺すのは、生き物として許されるのか? しかも、俺は虐待をする親父ってわけでもない。無害な父親を殺して見ろ、おまえのこの後の人生はぐちゃぐちゃだぞ。後味が悪くて、まともに生きられるわけがねえんだ。生き物ってのは、そういうふうにできてんだよ。 葛城の顔にはきっと知的な色すら浮かんでいただろう。学術的には誤っていても、父親としては正しい理屈だったかもしれない。 春の答えは簡単だった。最初に少しだけ息を吐いた。微笑んだのかもしれない。それからこう言った。 ───赤の他人が父親面するんじゃねえよ。ごん。これの素晴らしいところは、物語の最初の方で、テレビに映っていた春と同じような境遇(とはいえないけれどそういうことにしておく)の女の子のセリフがあって、映えてくるところである。そのテレビに出てきた女の子は、血の繋がった父親と会って、その次に会った、今まで育ててくれた父親に、赤の他人が父親面するんじゃねえよ といったのだった。 春は、それがトラウマになっていた。赤の他人が父親面するんじゃねえよ のところで、ここでそれを使ってくるかぁぁぁぁと言う感じだった。「俺はずっと覚悟を決めてきていたんだ。倒産からあの男のことを知らされてから、十年以上、俺はずっとあいつを殺すことを考えていた。十年も言い聞かせてきたんだ。それこそ、毎日だよ。だから、さすがに慌てない。心も揺れない。人を殺したって言うのに、ちっとも文学的じゃない」武士は、朝起きた時に自分がもっとも残酷な死に方で死ぬところをイメージする。という話をどこかで聞いたことがある。 毎日毎日、残酷な死に方で死ぬ自分を想像していると、いざ死を賭けた本気の殺し合いが起こっても慌てたりしなくなるそうだ。 これもそれと同じ事だろうと思う。 毎日毎日殺す事を考えていたから、何の動揺も起こさないのだ。ここいらで終わりにしようか。 もっと感動的なシーン。 春と育ててくれた父親の遺伝子の関係無い絆を披露するところがあるが、まぁそこはいいだろう。 結果は、万事解決ということだ。

2008.01.26

コメント(0)

-

砂漠 伊坂幸太郎

不覚にも泣いた・・・。なんだこれ・・・。自分の中では、そんなに伊坂幸太郎読んでいるわけではないから、かなり不定だけど、一番良かったかな・・・・。あらすじ「大学の一年間なんてあっという間だ」入学、一人暮らし、新しい友人、麻雀、合コン・・・・・。学生生活を楽しむ五人の大学生が、社会という”砂漠”に囲まれた”オアシス”で超能力に遭遇し、不遇な犯罪者に翻弄され、まばたきする間に過ぎゆく日々を送っていく。感想 ネタバレ無いつも思うんだが、あらすじって壮絶なネタバレだよなぁと思う。何で誰も文句言わないんだろう?まぁこの感想 ネタバレ無ってのも大概だけど・・・。ネタバレしまくりというような感じですよ。まぁ、どうでもいいけど。 これもいつも思うけど、帯って凄い邪魔だよ・・・。せっかくの表紙がわけわからん紹介文のために隠れちゃってるじゃないか。アホか。と、全く本を関係無いことを書いてみる。本の感想を書こう。こんな大学生活を、すごせたら良かった・・・。 と初めて思った。 どんな物を読んでも、見ても、自分の過ごした日常が最適の物だと信じてきた自分にとって衝撃だったかもしれん。もちろん、フィクションであるから可能な話ではある。 こんな話が現実には無いこともわかる。 でもそれでも、この五人の中に混ざりたいという気持ちは抑えられない。傑作だよ。伊坂幸太郎の長編をいくつか読んでわかったのは、俺が伊坂幸太郎のいつものパターン。最後の最後で今までの伏線がスパっと回収されていくのを読むときに必ず泣くという事だ。多分声には出してないけれど、心の中でウギャーヤラレターと言っていると思う。(自分が)それぐらい見事にやってくれる。本当に、大学の一年間なんてあっという間だ。 気付いたら一年たっている。楽しい時間はあっという間理論が適用されているんだろうか。 楽しくない大学生活を送っている人は大学の一年間も長く感じるのだろうか。本当に、過ぎるのもあっという間だし、読むのもあっという間だった。----------------------------ネタバレ有----------------------------------南さんかわいすぎる。 南さんかわいすぎて、主人公と南さんがくっつけばいいのにとずっと思っていた・・・。 鳥井なんかにゃ勿体無い・・・事も無いけど。そして主人公は一人さっさと、鳩麦さんとくっついてしまうし、なんだそれはこの野郎。 青春小説なのに、一人称の語り部が真っ先に、何の恋愛描写もなしに、くっついてしまうとは何事だ!南さん超能力も使えるし、無敵じゃないか。果たして、超能力は萌えポイントとなるのか否か。 さっぱりわからない。 メイドとかと同列に扱っていいものなのだろうか。好きな萌えポイントはメイドです。 好きな萌えポイントは超能力です。 とかいってもわけがわからないな。 やっぱり無しですね。南さんがドつぼすぎて他はどうでもいいのかと思いきや、他のキャラもみんな平等に好きだった。 うれしい。西嶋も好きです。世界平和を願って、麻雀でピンフを狙い続けたりする西嶋がすきなんだ・・・。「アメリカがまた、石油の国を攻撃するじゃないですか。表向きは、テロリストの撲滅とか、世界平和の実現とか言ってるけど、ようするに、利権が欲しいとしか思えないですよ。なのに、俺たち日本の若者は、関心を持たなくてね、というよりも、他人事で、傍観者ですよ。俺の人生に関係ねえし、なんて思っていて、それが納得いかないんですよ。だから、せめて俺くらいはね、世界のことを考えて、平和を築きたいじゃないですか。こうやって俺が、この、学生には贅沢すぎるマンション一室で」伊坂幸太郎作品によく出てくる、こういう明らかに無駄な事でも、やり続けてればいつか何かが起こるんじゃないかという考え方が好きだ。笑ったシーン一人で学食で昼食を終えた僕は、掲示板に張られた「休講」の文字を見て、またか、と思った。民事訴訟法はついこの間も休講だったし、わざわざやってきた僕の苦労をどうしてくれる、と思わず、教授を訴えたい気持ちになる。ただ、民事訴訟法の専門家相手に闘えるわけもない。たくさん、こういったウィットに富んだジョーク(意味をわかって使っているわけではない。ウィットって、何? ただ、なんとなくここで使うのは正しい気がしたから使った。ウィット)が作品にあるのだが、その中でも特に気に入ったものだった。確かに、民事訴訟法の専門家相手に闘えるわけもない。 不真面目な大学生だった自分は、休講を見ると歓喜し、遊びに出かけたものだが。しかし、西嶋はいいなぁ。 現実に居たら困るけどな・・・。西嶋が言っていた、この理論が気に入った。 もっとも長いから勝手に短縮させよう。もし、あなたが医者だとして、抗生物質を持っていたとして、何故か唐突に過去にタイムスリップして、あなたの目の前にその抗生物質を呑めば助かる人間が居たとしたら、ここでこの時代に存在しない抗生物質を投与したら、歴史が変わってしまうとかそんな事考えずに、救っちゃえばいいじゃないですか。という話だ。歴史なんて糞食らえですよ目の前の機器を救えばいいじゃないですか。今、目の前で泣いている人を救えない人間がね、明日、世界を救えるわけがないんですよ。そうだ、そうだ!救っちゃえばいいじゃないか。歴史が変わったって、しらんがな。 もう一個同じようなので、全くもって同感だと思ったものがあった。「たとえば、手負いの鹿が目の前にいるとしますよね。脚折れてるんですよ。で、腹を空かせたチーターが現れますよね。教われそうですよね。実際、この間観たテレビ番組でやってましたけどね、その時にその場にいた女性アナウンサーが、涙を浮かべてこう言ったんですよ。『これが野生の厳しさですね。助けたいけれど、それは野生のルールを破ることになっちゃいますから』なんてね」「助けりゃいいんですよ、そんなの。何様ですか、野生の何を知ってるんですか。言い訳ですよ言い訳。自分が襲われたら、拳銃使ってでも、チーターを殺すくせに、鹿は見殺しですよ」俺がいつも思ってたことを、直接言ってくれた感じだ。スカっとした、という表現が一番近いかもしれない。 同じ事を考えている、同志を見つけた、という感覚でもある。 こんな事、普通現実で人に話したりしないから、同志を見つけるのは、小説の中でしかない。 あるいは、小説を通して、伊坂幸太郎の中に同志を見出しているのかもしれない。 が、それは間違いだろう。作者と、作品は別物だ。南が、超能力で重いものを動かすのは、無理みたいと言っているけど、それはそれで面白い話だな、と思った。超能力っていうぐらいだから、そういうのは関係ないのかと思っていた。 関係あるのは、重力と同じように、物体の面積だけじゃないかと勝手に想像していたのだ。超能力のイメージにもよるかな、と思う。 物体を超能力で持ち上げる時に、その物体の下に超能力で使った手のようなものが出現して、それで持ち上げるといったイメージをもっていたら(要はスタンドか?)、物体の重さも重要になるように感じるかもしれない。反対に、何も出てこないで、物体そのものを持ち上げるというようにイメージしていたら、あまり重さは関係ないのではないかと考えていたのだ。ああ、わかりにくいな。別にどうでもいいことだし。名セリフ。「タクシーの運転手は、結構、ノリのいいおじさんで、前の車を追ってくれって言ったら、『いつかこういう日が来ると思ってた』と目を輝かせて、張り切ってくれて」タクシーの運転手格好よすぎるだろ・・・。いつかこういう日が来ると思ってたって・・・。俺もタクシー運転手だったらそりゃ心待ちにするだろうけど、あいにく俺はタクシー運転手ではない。「思い出は作るものじゃなくて、勝手に、なるものなんだよ。いつの間にか気づいたら思い出になってる、そういうものだよ」「人間にとって最大の贅沢とは、人間関係の贅沢である」どっちも、いいセリフだ。

2008.01.20

コメント(0)

-

オーデュボンの祈り 伊坂幸太郎

あ、これ面白い。あらすじ思わずコンビニ強盗をしようとした伊藤は、昔の同級生、城山に逮捕されてしまう。だが、護送中に車が事故に会い、その隙に逃げたした結果、現代において鎖国を続けている特異な島、荻島に連れて行かれる事になる。感想 ネタバレ無なんか、ミステリーの賞をとったようであるから、カテゴリーをミステリーにしてみた。確かにミステリーの楽しみ方もあるが、単純にエンターテイメントとして読んだ後に、そういえばミステリーな感じもあったな、と思い出すような読み方をしてしまった。もっと真剣に考えながら読めばよかった・・・。なんか、こう、これはミステリーですよっというような雰囲気を出しまくる作品を読んでいる時は推理しないといかん、と気を引き締めて読むのだが、何の雰囲気も出していないと、頭が思考しないのか、ただただ文章を読み続けてあははおもしれーとなってしまうのだ。長々と書いたが、全く間違いではない。ミステリーの楽しみ方も出来るし、全く考えなくても楽しめる。もちろんこの作品でも、奇抜なキャラクター、と設定がたくさん出てくる。そのどれもが、物語において重要な役割を帯びてくるのだから、面白い。たんに意外性や、人気とりのために出しときゃいいだろ、のようなキャラクターではない。ただ、言っている事がどの作品でもほっとんど同じなのは、どういう事だろう。そんなに伝えたい事なのか、それともそれしか伝えたい事を持ってないかだろうかと疑ってしまう。世界観を共有しているともいうし、そういうところではしょうがない事なのだろうか?-----------------------------ネタバレ有--------------------------どう考えても、一番スカっとするシーンは、悪の限りを尽くしてきた城山が、桜に股間を撃たれるシーンだろうなぁと思う。しかしこれは意外と簡単な作り方だなと思う、だからこそ、悔しい。物語のいたるところで、城山が残虐な事をするシーンが書かれている。恐らく、誰もが城山にかなりの反感を抱くだろう。 早く征伐されればいいのに、と思いながら読んでいた。そして、最後のシーンで余裕をかまして城山が桜に、拳銃を下ろせ、いう事を聞け といったのを、桜が、理由になっていないと一刀両断するシーンで、今までの鬱屈された感情が解き放たれるのだ。非常に解りやすい図解だ。誰でも泣ける話というのが、意外と簡単に書けるのと似ている。 シンプルなほど、わかりやすいのかもしれない。地獄に落ちても、全員が納得するようなヤツが、最後に悶え死ぬというのは最高に面白い。桜と城山のシーンは、ある程度読めばこの結末に至るのはわかるが、最後のは予想外だった。みんなに待ち構えられて、お前を待っていた!といわれたいとずっと思っていた静香と、島には欠けているものがあると、繰り返し繰り返し言ってきたものが、あそこで繋がるとは全く思っていなかった。 主人公が送っていた、君のアサルトサックスが聞きたい、というのも・・・。これもある意味、鬱屈した感情を溜め込んでいたものが、解き放たれた時の感情と似ている。 繰り返し、この島には欠けているものがあると書かれており、当然読んでいるうちに、それはなんだろうと考える事になる。 考えても全くわからない。 それでも何回も出てくるから、考えざるを得ない。 けれども、わからない。最後の、最後に、今まで落ちていたヒントが積み重なって、音楽だったのか!と判明する。そういえば、あそこにも、あそこにもヒントがあったぞと思い出して興奮する。感情が、動く。「ずっと君が来るのを待っていたんだ。ざっと」そうして日比野の顔を振り返る。「どれくらいかな?」彼はすぐさま「百年以上だ」と興奮した声で答えてくれた。「百年以上」と僕も言う。「みんなが君を待っていた。さあ、どうだ」 まるで挑戦するかのような気分で、彼女の顔を見た。これでどうだ。 彼女も、いよいよこれはただの悪ふざけではないぞと思い始めていたのかもしれない。 僕は抑えきれない声をそこで上げる。「この島に欠けているのは音楽だ」しかし、最後に少年が作ったカカシに優午が戻ってきたかのような描写があるんだが、そこはどうなんだろうか。まさか、戻ってくるとは思えないのだが・・・。 納得の死ぬ理由だったのに・・・・。それとも、本当は全く死ぬ気なんかなくて、本当にアサルトサックスの演奏を聴くために、一時期移動していただけだったとかいうオチはどうだろうか。無いかなぁ。ネタバレ無のほうに、言っている事が同じような内容が多くあると書いたが、そのうちの一つがこれ。「死ぬ可能性が高まると、子孫を残そうと体が働くのだ。自分であって自分ではない。戦で死ぬかもしれないという時に、子孫を残せと命令を発している誰かが自分の中にいるのだ。それが怖い。自分の中には別の主人がいるのだ」他の作品も読んだけど、似たような事を言っている。確かにそれは怖いが、性を否定したら、人間なんていなくなってしまうし、割り切るしかないなぁというどうでもいい感想。「生きている価値のある人間はいるのか」「人に価値などないでしょう」カカシははっきりとそう答えた。「たんぽぽの花が咲くのに価値がなくても、あの花の無邪気な可愛らしさに変わりはありません。人の価値はないでしょうが、それはそれでむきになることでもないでしょう」ここでいう価値っていうのは、なんだろう?辞書で調べてみると、一番近いのは(1)物がもっている、何らかの目的実現に役立つ性質や程度。値打ち。有用性。かなと思う。何らかの目的実現というところがそもそも、人間基準だから、人間の価値なんていったら、それはもう意味がわからない事になってしまうのではないだろうか。価値の定義がしっかりしないとここではよくわからない。でもまぁ、読解力を駆使して考えると、生きている事でこの世界に何らかの貢献をしている人間はいるのか、という考え方にも聞こえる。極論でいうと、なんだってなにかの価値あるものにはなっているはずなのだが。たんぽぽの花にも価値が無いといっている、から、少なくとも人間=たんぽぽの花ではあるみたいだ。まぁ、価値について考えるなんて、正直いって全く面白くないからやめよう。勝手に始めて、勝手に終わってるんだからまったく世話がない。自分は自己完結型の人間なのだろうか?最後に、考えを書いておくと、そもそもカカシは最初から死ぬ気なんて無かったんじゃないかという可能性だ。 少年にも、カカシから役割が与えられていて、その少年の手によってまた復活する気満々だったのではないかなーと。 まぁ、考えすぎかな。最後に、ちょっとだけ好きなセリフ。やるべきだと言われたことがあるのなら、それをやるべきだ。

2008.01.18

コメント(0)

-

グラスホッパー 伊坂幸太郎

あらすじあっちには殺し屋 こっちには自殺屋 そっちには押し屋。 感想 ネタバレ無分類不能な殺し屋小説の誕生! と帯に書いてあるが、全くもってその通りだ。 殺し屋小説としかいいようがないこれと似たような話を、昔自分で考えた事がある。 自分で書こうと思ったわけではなく、こんな小説があったら面白いだろうな、誰か書いてくれないかな、というような願望だった。(正直なことをいえば、設定させ煮詰められれば自分でも書いてみたくもあった)殺し屋どうしが町を徘徊するなか、気がついたら他の殺し屋と出会い、闘い、最後に残る殺し屋はなんだろうなぁーという話だった。そのまま一緒というわけではないけど、あの時の理想を具現化してくれたようでうれしかった。確実に俺が書いたよりも面白いだろう。俺にとって特別な一冊になるだろうという予感はある。倫理観的に問題のある奴等ばっかりだ。そういうのが駄目な人間には、全く駄目だろう。 もっとも、俺はそういうのが駄目という人間にはあった事が無いが。世の中にはそういう人がいっぱいいると思っていた・・・が、案外居ないかもしれない。 平然と月並みな言葉でいうなら、ここに出てくる登場人物は呼吸をするように人を殺すやつらばっかりだし。とりあえず、そういうのが出てくる小説なのである。 漫画版、魔王とも密接にリンクしている。----------------------ネタバレ有----------------------------蝉はいいなぁー。漫画版でも二番目に好きなキャラだ。 一番目はその上司の岩西という自分の心理を考えるに、どうもこの一人一人がすきというよりも、二人合わせて好きらしい。蝉が考える自由と、岩西の考える自由とか。岩西の蝉に対する微妙な感情とか。殺されるターゲットの女がいざ殺される時に言った、あんた、女にも手を出すわけ?という問いに対する蝉の解答「殺すのは、女と子供以外」などと、自慢げにいう殺し屋の映画だ。「そんなの、プロにあるまじきことだっつうの」蝉は口を尖らせる。唾がまた、婦人にとんだ。「医者が手術する時に、『男は治しません』なんて、言わねえだろうが。風俗嬢はどんなに不恰好な客が来たって、サービスをするもんだぜ。何が''No Women No Kids”だよ。そんなの、差別だよな。俺はあんな殺し屋なんて大っ嫌いだね」なんつー明快な答えだ。 そしてひどい。だが、これでこそ殺し屋という気もする。どう考えても精神的におかしいですがね。しかし、鈴木は本当に駄目なやつだなぁと読んでいてずっと思っていた。明らかに嘘がバレていても、嘘をつき続けるわ、アホなことに首を突っ込むは、見るからにおかしいのにバレバレの嘘をついて平然と突っ込むわ、明らかに罠なのに自分だけは大丈夫みたいな妙な自信で突っ込んで行くわ、久しぶりに登場人物に本気で嫌悪感を覚える奴だったな。エヴァンゲリオンの、シンジみたいな前に読んだ魔王の主人公が全面的に共感を覚えるやつで、次の主人公が全面的に反感を覚えるやつときたもんだ。 次の伊坂幸太郎の主人公には、どんな感じを受けるかな?しかし、こういう感情を起こさせるキャラは優れているという話も聞くし、よくわからんものです。しかし、岩西の事がすき過ぎる・・・。死ぬシーンは思わずほろりとしてしまった・・・。なんでもジャック・クリスピンの歌詞を引用して話すところも、妙に小物なところも、やるときゃやるやつだってところも、全部好きなんだ。ジャック・クリスピン曰く 人生から逃げる奴は、ビルから飛んじまえ岩西、ビルから飛び降りる直前の蝉との電話「俺は、おまえから自由だ、ってことだ。びっくりしたか」「びっくりしねえよ」岩西の口調は、強がりを言ったり、部下をたしなめるようなものではなく、どちらかといえば、愛情のこもったものに感じられた。「何だって?」「おまえは、ずっと前から、自由だろうが」岩西ははっきりした声で言った。「俺とは別に関係ねえよ」あぁーぁー岩西ぃー。しかしスズメバチが一回も詳しくピックアップされなかったのは悲しかったな。毒殺専門の殺し屋とかなー。この殺し屋が大量に出てくるのがたまらなく楽しい。最終的に残ったのは、全く情報を残さない押し屋とスズメバチだったわけだが。 やはり、最後に重要なのは情報なのかな、という気もする。鯨も蝉も、死んでしまった。あれ、鯨は死んだんだっけ? 忘れてしまった。まぁいいや。

2008.01.16

コメント(0)

-

魔王 伊坂幸太郎

あらすじ容赦の無い演説と某宮崎県知事を彷彿とさせる断固無き意思を示す政治家、犬養。突然自分の思ったことを他人に喋らせる事が出来るようになった安藤。犬養は人々を煽動し、パワーを生み出す。それにただ一人で対抗する安藤。でたらめでもいいから、自分の考えを信じて対決していけば、世界が変わる。 安藤は世界を変える事が出来るのか。感想 ネタバレ無いつか読もう読もうと思ってたけどなかなか読む機会の無かった伊坂幸太郎・・・。今まで見過ごしてたなぁ。わくわくさせるものを、書く。漫画版魔王を読んで、面白かったから小説にも手を出してみたといった感じなのだが、漫画版とはストーリーが違っていた。 漫画版はより少年漫画的になっている。主人公は小説版では大人のサラリーマンであるのに対して、漫画版は学生だ。犬養の立場も違う。だがその中で流れている空気はやはり一緒だなぁと思う。漫画版のストーリーを考えているのは誰なんだろう?伊坂幸太郎が新たに足したのか、はたまた漫画家が自分で考えたのか。 どちらも優れた作品であると感じている。------------------------ネタバレ有------------------------------安藤(兄)は俺の理想ともいえる存在かもしれない。 常に、考えろ、考えろ、マグガイバーと考えるのは俺の理想とする所だ。体と一緒に脳も使わないと錆付いていくものだ。 だからいつも、考えることによって脳を活性化させる。といってもそう簡単な物じゃない。まず考える対象が必要だし、深く考えようとすれば集中力と体力が必要だ。四六時中色々なことについて考える事は、難しい。犬養だが、主に現在の政治をぶっ壊す方向でカリスマ的存在と書かれている。憲法九条の矛盾について語り、アメリカにへこへこする日本について語り、横暴な態度を続ける中国について語り、語っている内容は主にネットで騒がれている事ばかりだなという印象。正直言って、まさに某宮崎県知事がスケールを大きくして総裁選に挑んだという感じである。作者も最後に書いているように、本のテーマはここではない。だから正直、大量に語っていてもそれがメインというわけではないので正直いってこの手の政治話があると波に乗れない俺も全く違和感無く読めた。この話の面白さはそんなところとは別にある。安藤(兄)が死んだ時はさすがにびっくりした。兆候があったとはいえ、まさかこんなところで、と。まだ、何もしていなかったから。結局、安藤(兄)が犬養に対してしたことと言えば、私を信じるなといわせた事ぐらいだ。しかも、それもまるで無意味だった。一体彼の活動のエネルギーはどこにいってしまったのか。費やしたエネルギーは、どこかに帰ってくる必要があると思うのに・・・・。テーマは平和かな、と思う。どうしたら人類平和になるのか・・・。犬養側(推測)のドゥーチェのマスターのセリフ「人口の半数以上の人々が、自分以外の何かのために、ろうそくに火を点すような、花束をかざすような、そんな意識があれば、きっと世の中は平和になる」安藤(弟)のセリフ「テレビも新聞も見ないで差、こういうところで、鳥が出てくるのを待ってるだろ。何時間も待って、姿を見ても、たいがい三十秒もしないうちに消えちゃうけど、とにかく鳥を待って、ぼうっとしてる」「うん」「でさ、何か、こうしていれば世界は平和なんじゃないかなあ、って思うんだ」何もしないで、ただ呼吸だけしているのが、平和か もしくは、自分以外のもののために集団的に結束する事が平和なのか?俺には、わからないですがね。しかし安藤(弟)の10分の1以内の確率なら100%当てられるという能力は、かなり有用だよなあ。ラッキーマン的な無敵能力のにおいを感じる・・・・。「意思と金があれば、国だって動かせるんじゃないか」「現金で、何億も何十億、何百億も持っていて、しかもそれを政治に利用する、という意思があればさ、どうにかなるんじゃないか」実際にこの策をやろうとしてるのが、最後にわかるのだが(能力を利用して競馬で儲けまくる)そこで、話が終わる。 悲しい。猛烈に悲しい。 もっと続きが読みたい。安藤(兄)の物語はちゃんと始まって、終わった。 だが安藤(弟)の物語は始まる前に終わってしまった。どういう事だろう。でも、これでいいのかな、という気もする。魔王の話は終わったのだから。「馬鹿でかい規模の洪水が起きた時、俺はそれでも、水に流されないで、立ち尽くす一本の木になりたいんだよ」伊坂幸太郎の書く比喩はとても記憶に残る。印象が深い。ここらで終わりにしようと思います。

2008.01.15

コメント(0)

-

ネクロポリス上下 恩田陸

初☆恩田陸あらすじ死者が立ち寄る町、アナザー・ヒル。お客さんと呼ばれる死者。特殊な地ゆえに周りからは敬遠される。そんな場所に主人公は、初めて行く事になる。感想 ネタバレ無文章は非常に読みやすい。 まぁ単純に文の量が少ないだけなのだが。文章よりも、この独特な世界観が恩田ワールドなのだなぁと思う。かなり面白いと思った。舞台を思わせるストーリー演出と次々と明かされていくアナザーヒルの様相でページをめくる手が止まらない。久しぶりに次の展開が速く知りたくて文章をすっ飛ばすという怪奇現象を起こしてしまった。そのせいで上下巻800ページ近くを普通に一冊読むぐらいの速度で読んでしまった。まぁ文章が少ないというのが大きいが、それでも駆け足すぎたことは否めない。もっとじっくり読むべきだった。 しかし反省してもしょうがない。 もう一回読み直すぐらいなら他の本を読むべきだ。本編の感想を書こう。この不思議な世界観にまず飲み込まれる。死人が生き返るわけではなくて、幽霊と交流する、こういうのは日本の映画には多いかなぁ。黄泉帰りとかあるし。基本的にこういう概念は日本にしか無いのかな?と思える。 実際本書の中に出てくるものも日本の宗教が前面に押し出されているし。というかこれは、最初やけに登場人物が推理するのでひょっとしてミステリーなのかな?と思った。結局最終的にはミステリーの要素も残しつつきっちりファンタジーしてたけれども。 なんかおかしいなただ、あまりにもわかりきった事を登場人物がくどくどと説明しだすのはちょっと簡便願いたいと言いたかった。不満点はここだけである。---------------------ネタバレ有-----------------------------ハナと主人公がくっつく話かと思ったら全然そんな事無かった。ハナと主人公と苑子との三角関係になって楽しそうだと思ったのに・・・・同じような事を期待した読者は多かったのではないかと思うのだがどうなんだろう?あんまりマリコが居た必要性を感じない。 上巻が終わった時点で、まだアナザー・ヒルについて5日目だったのに驚愕した。(一ヶ月滞在する話) この後の展開が全く予想できないのはいいなぁ。怒涛の展開で登場人物同様にこっちも情報は飽和状態。 最終的に完全なネタバラシがあったけれど、問題が多すぎて全部解決されたのかまだ解決されてない問題があったのかどうかわからなくなってしまった。多分全部解決されてたと思うが・・・・。途中から多元宇宙的な世界観に変質してしまって余計こんがらがった。あとたとえ話が何回か出てくるけど、もったいぶって言ってる割にかなり解りづらい例え話だと思った・・・。セロハンテープのくだりの話とか、ミルクティーのたとえ話とか。唐突な展開に戸惑う事も多かったが、それは展開の速さゆえしょうがない事だ。細かく考えなければかなり面白い話。 よって考えるのはやめよう。死者をお客さんと呼ぶのはなんでだろうなぁと読み始めたときは疑問だった。基本的に訪れているのは生者なのだから、お客さんは生者では?と思ったが。それは普通に死者の町というのが、いつでも普通の人と同じように存在しているという最初の固定概念があったからであった。 こんな風に、何年きても死者と話す事が出来なかったり、会えるのはそんなに長い間でもないという世界観を想定していなかった。またやはりこういう話なもので、死と向き合うというテーマも感じた。 もっとも本書は死者と触れ合える事によって出来るさまざまな事について検証するのが本来の楽しみ方だと思ったが。感じたのはここか死は娯楽であり、安らぎである。人々の認識は一致していた。弔うことも、娯楽であり、祭りなのだ。生者と死者を分け隔てたり、死者を必要以上に恐れることは、互いに不幸であり、不自然である。かつて、人間の世界では、それは地続きであり、生活の一部だった。この世界では、死後の世界があるのはさも当然のように書かれているけど、そんな世界だったらいいなぁと思う。基本的に本の世界に生きたいと思ったことなんてこれっぽっちも無いが、この世界には切実に行きたいと思える。死後の世界があるという実感が得られるのはいい・・・。死後の世界なんてあれば安心して死ねるのになー。合理性に関するセリフもなかなかいいものだと思った。人間の言う「合理性」という言葉自体が曖昧で揺れているものなのだ。しょせんは、一人の人間の内側からしかものは見られないのだから。しかし、エピローグで双子が出てくると、最後までゾクっとさせてくれるなぁとむしろ気分がいい。 続編とか作られる予定はないのだろうか。あれば読みたいなあ

2008.01.14

コメント(0)

-

ラギッド・ガール 廃園の天使2 飛浩隆

あらすじ中編が5つ入っている。「夏の硝視体」夏の区界の大途絶が起きる前の日常を書く。「ラギッド・ガール」数値海岸の技術がどのようにして生まれたか、その中心人物たる人間を書いた作品「クローゼット」ラギッド・ガールの後日譚「魔術師」なぜ、大途絶が起こったのかを書いている。「蜘蛛の王」夏の区界を襲ったランゴーニの過去が語られる。感想 ネタバレ無これはやばいです。一つの世界を考え続けた挙句の果てにこの世界があるとしか思えない。仮想世界系のSFでこれを超える傑作は出てこないんじゃないだろうかというぐらいの出来だと思う。ラギッド・ガールは直訳でざらざら(ぼろぼろ?)の女という意味。読めば意味はわかる。これほど複雑な話なのに、何故、この人はこの行動を起こしたかの論理展開が凄まじい。納得を通り越して共感を呼び起こす。登場人物にキャラクターがあるというよりも、一つの論理として配置してそれがうまく組み合って物語が出来ているという印象を受ける。ちなみに一番好きなのは魔術師。飛浩隆の書くバトルシーンは小説家の中では一番好きといっても過言では無いのだが、蜘蛛の王よりも、物語の核心の一つに迫るこの話は他とは違った重みを感じる。作者が自身の最高傑作というラギッド・ガールも、凄く感情を動かされる作品だった。あわわわわわという感じ・・・わからんな。----------------------ネタバレ有--------------------------『夏の硝視体』 ジョゼとジュリーの出会いの物語。後半に来る中編の怒涛の展開と比べて物静かに進行していくといった感じ。それと、特別な視体だと思われる、コットン・テイルとの出会い。コットン・テイルはこの先にもまだ出番があるのだろうか・・・・めちゃくちゃ気になる。『ラギッド・ガール』魅せ方がなんとなく、アメリカ的(ハリウッド的?)な演出の仕方だなと感じた。一気に話を進行させないで、過去の話が話のところどころで出てきて、最終的に現在とつながるというところがそう感じた原因。直感像的全身感覚という謎の言葉が出てくる。瞬間記憶能力と同じようなものかとおもったらレベルが違った。説明を本文とつかって簡単に書くと「網膜に映る映像が完全に固定されると、とたんに人間は物が見えなくなる。それを回避するために、無意識に眼の筋肉を動かし像を細かく変えている。 人間はその微細な差分、たえまない変化の上でのみ物を見ることができる。脳は秒四十回のレートで世界を輪切りにし、その落差を──フレーム間の再を環境データの変化として取得する。私たちの認識の最小単位はそんなスライスの断面だ」要するにこの人間の認識の最小単位ですべての認識を行っているという事らしい。さらには、まるでビデオを見るようにその認識を行った時点まで意識を後退させたり、早送りさせたり停止させたりできるという。こんな事が出来たら、もはや人類ではないなぁ・・・。情報的似姿というのはなんだという説明もここで行われている。情報的似姿は意識をコピーしたものばかりだと思っていたが、そうではないらしい。「意識を仮想世界にコピーできるか──これは設問としてはあいまいすぎるよね。何をコピーするのか。コピーとはなにか。意識のシュミレータを創るというんなら、これはひどく難しい。意識とはたぶん設計図に書き落とせるような構造は持っていない。それはむしろ、パラパラ漫画として成り立っているようなもの。 ひとつの現象というべきものじゃないかな。あるいは電気が流れるとき必ず発熱をともなうみたいに、情報が受け渡され代謝されるとき起こる現象──それを意識と呼んではどうかと」つまり日頃読んでいる意識(魂?)というのは、人間がある一定の条件を満たしたときに現れる現象のようなものだと、人間の意識とは、その長い生存という状態変移の上にたまたま浮かび上がった模様にすぎないという事らしい。まぁ発生条件がどうであれ、発生している事に間違いはないのだからどうという事もないな。しかし、最後の本物だと思っていたアンナが実はお前は似姿なのだと告げられるシーンは鳥肌物。『魔術師』過去にはアガサのみの防御網として活動していたHACKleberryが未来ではAI保護にまでかかわっている。HACKleberryのカリスマ的存在であるジョバンナ・ダークは認知モジュールがばらばらになるという病気をおっていた。その解決策の一つが、脳を破棄して視床カードを脳の代わりにさして、生きるという方法。HACKleberryのカリスマであり、世界にみちあふれる数値海岸への憎悪を一身に体現するこの危険人物は、ジョヴァンナ・ダークは──一個の情報的似姿にほかならない。どかーんと来た!保護活動に熱心になる理由がどかーんときた・・・。なぜここまで必死なのか、諦めないのか、その原動力は何なのか、ここにきてストーンと落ちてきた感じがする。「この物理世界で、私が人間としてみとめられるなら──ぜひそうあってほしいのだけれど──、区界のAIたちだって、理不尽な虐待を受けるいわれはない。抗議し、拒否する権利がある。発言できないのであれば、だれかが代弁しなくてはならない」カリスマを感じる。そういうセリフまわしなのだろうけど。このあとのどのようにして、区界の電源を落とさせずに大途絶を起こしたかの説明は長くなりそうなので割愛。 いつも、いつまでも、たえまなく欲望を発し、その鏡像を見ること。見つづけること。それが「生」の別の名なのだから。『蜘蛛の王』ランゴーニの誕生編 ランゴーニの居た世界は、すべての区界の中心のように書かれているが、そこがよく理解出来ない。 現実世界で数値海岸が一つの企業からしか出ていないのなら、区界のまとめた場所があったとしてもおかしくないが、色々な企業が出していると思われるのに、それをまとめてどこにでも行ける区界があるというのがよく理解できない。 それか、そもそもまとめて置いてあるという発想がおかしいのかもしれない。ただたんに唯一行き来出来る場所というだけで、ただの登録機関なのかもしれない。しかし本当に飛浩隆が書くバトルシーンが好きだなぁ。なぜかなぁと考えてみると、どうも描写が細かいのが原因かもしれない。一つひとつの動作が描写されてるゆえにわかりやすい感じになってるのか。しかし全部それだとくどくなってしまうのでそこの緩急の付け方がうまい気がする。この辺でおしまい。

2008.01.12

コメント(0)

-

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん

あ・・・あれ?この本のジャンルはナンだろう・・・。分類分けが不可能だぞ・・・ カテゴリ分類不可って一体全体なんのこっちゃ あえて・・・分類するなら文学かな・・?あらすじ多田便利軒 便利屋を始めてほそぼそと稼いでいた多田の元に、突然高校の頃の行天が転がり込んでくる。ところがこの行天、とんだ問題児なのである(世界丸見え風に)感想 ネタバレ無エッセイを読んだ感じではこんなにしっかりとした小説を書くとは全く思わなかった。かなり意外である。 特にストーリーを考えないで筆の向くままに書いて行くタイプかと思ったらそうではないのだな、と感じさせるストーリー構成だった。文章表現などが俺の乏しい読書経験から言わせて貰えば、荻原浩に似ていると感じた。読みやすい文章や、思わぬところでグサっと突き刺さってくるセリフなどが似ていると感じた原因だと思う。読みやすいといっても、村上春樹的な読みやすさではない。どこがどう違うといわれてもわからないけれど・・・。女性が書いた本だと、やはり女性的だなと感じる事が多い(失礼か?)が、三浦しをんにはそれがない。分類不可と言ったところか。あと、どうでもいいかもしれないけど、表紙のりんごとタバコが気に入った。いい表紙だな、と感じる。こういう事はあまり無い。でも、何で、リンゴなんだろう?なんかリンゴに関係する話があったかな?-----------------------------ネタバレ有---------------------------いきなり最後の話になってしまうけど、多田が行天を追い出してしまった時に拾った犬が大きくなったから捨ててしまう、非常な飼い主のようではないかというような比喩があるけれど、ここに違和感を感じる。多田がそういった類の責任を感じることは無かったはずだし、自分を飼い主という位置づけに置くのは非常に傲慢な意思が見える。しかし行天は思わせぶりなキャラだったが、大きな大きなバックグラウンドがあるのかと思いきや、あるにはあったが、あまりかかわってこなかったな。しかし三浦しをんの犯罪感には興味がある。平然と犯罪を許容するその話の中身は恐らく本人から出てるものだろう。「おまえ、犯罪に加担している人をみたらどうする」「ほっとく」こんな感じ。風が強く吹いているでも、平然と主要人物が万引きしているし。ところで多田が便利屋になった経緯がよくわからないな。もちろん色んな事件があって便利屋になったという話はちゃんとあるんだが、いまいち納得がいかない。別に便利屋じゃなくてもいいのに。唐突に笑った場面Pickup便利屋の仕事で、チワワを預かっていたがふとしたすきに居なくなってしまったチワワ。「だからいやだったんだよ、脳味噌の小さい犬は」こうしてみるとあまり笑えないかもしれないが、個人的に全く同じようなセリフを脳内で思い浮かべたことがあるので、その時の事がフラッシュバックして思わず笑ってしまった。考えて見れば、はははと笑えるような場面よりも、くすっとくるようなシーンが多い。 ほろりとは来ないけれどしんみりとはする。物凄い名言が出るわけではないけれど、なるほどーと納得する。 そんな場面が多い。

2008.01.09

コメント(0)

-

グラン・ヴァカンス 廃園の天使1 飛浩隆

あらすじネット上には無数の架空の世界が出来上がっていた。レジャーパークとして、生身の人間の意識を投影し束の間の休息を約束する場、区界。だが、大途絶によって1000年の間区界にゲスト(生身の人間)が来る事は無くなった。その間AIはゲスト不在の世界でグラン・ヴァカンス(永遠の夏休み)を楽しんでいた。だが、1000年の時を得て、修理するプログラムだったはずの蜘蛛が、突然区界を破壊しはじめる。こうしてAI達の生き残りをかけた戦いが始まる。感想 ネタバレ有凄い物を読んだというのが第一の感想か・・・。物凄いまでの表現力と、綿密なプロット、これだけの物を見せられると、本当に敵わないなと感じる。たとえば、現実で感じた感覚を文章にしようとしても、なかなか的確な表現というのは出てきにくい、また無理やり書いたとしても、それはやはり伝わりにくい。だけれども、飛浩隆の文章は本当にそのまま理解出来る表現なのだ。しかしここまで来るのに前作から10年かかっている。アニメ「スクライド」でストレイト・クーガーが10年かければ馬鹿でも傑作小説が書けると言っているが、本当にそうなのだろうか?(ジョークであるけど)10年間隔が開いただけで実際には書いてない期間が大半だろう。まあ、それを差し引いても遅筆なのは間違いないけれども。よくいえばこの作品世界は「異常」である。設定は明らかになるにつれより残酷さを増していくし、その筆者による圧倒的な表現の凄まじさは主に残酷性の描写にあてられていく。体を食われていくのを死なないで感じ続けるというのを表現するというのはどういう事だろう? 読んだだけで背筋を凍らせるような文章をどうやって書いたらいい?一回ネーミングについても知りたいところだ。名前というのは非常に重要な要素だと自分は思う。名前の悪いものは絶対にいいものにならないと、ほとんど名前信仰と言ってもいいぐらいに名前には拘る。例えばジョゼ・ヴァン・ドルマルの名前も気に入っている。一回見ただけで何故か忘れる事の出来ない名前となった。ヴァン・ドルマルなどという名前の付け方は、フランス?だと思われるが。あとがきのようなところで、飛浩隆氏が新鮮味にかけるかもしれないと書いているが、確かに大まかな舞台設計は新鮮味にかけているだろう。架空のリゾートという案はすでに何人かのSF作家によって書かれている。だけれども、凄いのはそれを煮詰めて、徹底的に自分流にアレンジしたその努力である。これほどの話は(もちろんどんな話でも努力というのは必要だが)努力なくして語れない。架空リゾートという設定だけを用いて、表面の浅い部分の話を書くだけなら多分自分にでも書けるだろう。 だけれども、飛浩隆氏の凄い所は、もしこういう技術があったらどんな事が起こりうるかを、細かく細かく切り分けて、登場人物を配置し、役割を割り当て、ストーリーを作り出すその力である。単純に言えば、見えないほど深い。それから自然に性というものを書けるのを尊敬する。フェミニストに陥らず、強い女性が書け、物語に違和感なく性と女性とを偏見の目なくしてからませてくるあたり、当然あってしかるべき事を書いているだけという感じなのだが、それが凄い・・・。地味に気に入ったセリフもたくさんある。ジョゼ・ヴァン・ドルマルの「あわてずに、急ごう」ジョゼ・ヴァン・ドルマルの思慮深さには舌を巻く思いだ。考えるというのは、こういう事なんだなと考えさせてくれる。今まで考えたと自分が言っていたのは、実は考えてたふりなんじゃないかという錯覚に陥るぐらい。次に好きなキャラはイヴである。最初はおどおどした、だけど優しいキャラかと思いきや次第に狂ってくのが怖すぎる。わたしの境界を定めるために利用してきたあのひとに、わたしの境界を奪われる。・・・・・・・・・。相手の感情を利用して、自分を自分として保ってきた女の最後も悲惨なものであった。体の中から、精神を食われていくという残酷な仕打ちによって、また死んだあとも空間と空間の狭間で生き続けるという役目を与えられたある意味一番かわいそうな存在。しかし一番のお気に入り。他人の感情によって自分の輪郭を保つというのは、自分にとっては凄く理解出来る事なのである・・・。それはつまり他人とのかかわりと拒否する事であり、自分の殻の中に閉じこもる事でもある。ある意味ナルシストと言ってもいいかもしれない。自分にとって必要なのは、自分だけ。そんな考えによってこんな事が起こり得る。 もうこの女には逢えないかもしれない それくらいなら殺してやりたい。一片も残さず完全に破壊したいほどに、いとおしい。 人生を変えてしまう一瞬というものがあるとすれば、その瞬間にきっと生まれ落ちる、かけがえのない感情だった。ここはやべぇ・・・。人生を変えてしまう一瞬のくだりは本当に、納得してしまった。未来のジュールと過去のジュールの対話「決めろ。『しかたがない』ことなど、なにひとつない。選べばいい。選びとればいい。だれもがそうしているんだ。ひとりの例外もなく。いつも、ただ自分ひとりで決めている。分岐を選んでいる。他の可能性を切り捨てている。泣きべそをかきながらな」未来を知っているからこそのセリフかもしれない。もっとも同一線上の未来だとは到底思えないが。しかしこの作品、完結する見込みが見えない。俺が生きてるうちに完結させてくれればそれで満足だけれども。さぁーて完結に何年かかるかな・・・。

2008.01.04

コメント(0)

-

航空宇宙軍史 星の墓標 谷甲州

あらすじ動物の生体脳で宇宙戦闘艦を制御する、恐ろしい兵器を進化の果てに人間は生み出した。外惑星連合はオルカ戦闘部隊を作り、それに対抗するために地球側はシャチの脳を埋め込んだ。 人間達のエゴが生み出した非常な兵器開発の犠牲となった物たちの葛藤と苦悩を書く。感想 ネタバレ有うわーやべえですねえこれは面白いです。脳を直接戦闘艦の制御部分にしてしまうというネタは割とあるのかな?生体コンピューターとかいう語も昔からあるみたいだし。しかしそこであえてシャチを持ってくるのにはGJと言わざるを得ない。人間の生体脳とシャチの生体脳の対比によって、何かを見せたかったのかもしれない。よくわからないが。しかしなぜシャチなんだろうなぁ、別にイルカでもいいと思うが。単純に知性だけでいったらイルカの方が上なんだろうか。もっとも知性の質が人間とは全く違うと思われるので比較しようがないかもしれない。作中でシャチ視点で書かれている部分があるが、あれもよく考えてみると別の方法が無かったでもないと思う。しかしシャチ同士がこういう会話をしているかと思うと楽しくなるような書き方である。特にジョーイと長谷川さんの話には感動させられる・・・。しかし最後のオチは凄まじい。 全く救われるものの無いオチといえるかもしれん。死ぬほどの苦しみを味わったあげく、脳だけをビン詰めにされて戦わされる十二人の脳はあとちょっとで助かるというところでシャチのジョーイに潰され、最後に残った一人の脳も自己崩壊をさけるために死んだジョーイを自分で勝手に作りだして死ぬまで自作自演をし続けるとかあげて落とすどころじゃないです。ちょこっとだけ持ち上げて奈落の底までたたき落とした感じですよ。しかしダンテはもっと重要なキャラかと思ってた。 死に様も、どうやってその死にたどり着いたかの過程もすべてはぶかれてるじゃないか、かわいそうに。しかしそこが谷甲州らしいといえるかもしれない。 谷甲州氏の著作に明確な主人公のようなものはいないんじゃないだろうか。しかしその分一人一人がいい味を出している。しかしやはり長編というよりも中編が集まったという感じだから感想を書きづらいな・・・。ここらでいったんやめです

2008.01.03

コメント(0)

-

象られた力 飛浩隆

あらすじ中編が4つが入ったこの一冊。デュオ天才ピアニストの双子には秘密がある。呪界のほとりいわゆる魔法が使えるファンタジー世界を舞台にしたお話夜と泥の一年に一回現れる少女の幽霊の秘密とは象られた力見えない図形とはなんなのか、世界認識を軸に展開するストーリー展開感想 ネタバレ有飛浩隆の本を読むのはこれが初めてだが、感じるのはひたすら計算されつくした世界だ。筆に動かされて、とかキャラが勝手に動き出した、などという漫画家や小説家がいるが、それとは全く別の力を感じる。最初っから最後まで完璧なお話として成立させようとする意思を感じる。そしてそれだから面白い。キャラが動くままに任せた勢いのある作品も嫌いではないけれど、完全に作者の力でまとめあげられた一個の作品の方が好きだ。一番好きな話は「デュオ」だったが呪界の話も捨てがたい。特に呪界の話は読み終えたときに長編を一本読み終えたときぐらいの感覚が残った。あとがきではもともと長編用のプロットとして作ったと書いてあるので、そのせいかもしれない。夜と泥のと象られた力は残念ながら、どんな内容だったか思い出せない。これだから読んだ後にすぐ感想を書かないとだめなんだ。残念ながら読み終わってからすでに一週間程経過してしまっている。年末の忙しさにかまけて更新を怠った自分の失態である。気をつけよう。デュオだが双子の天才ピアニストの話、なんだが、その双子がくっついてるというところでまずびっくり。そして描写が凄く想像しやすい。まるで漫画でも読んでいるみたいだった。時間をかけて練られた文章という印象を受ける。展開もぽんぽんと新しい事実が出てきてまるで飽きない。しかし突然テレパスとかの方向に話が転がるとは思わなかった。どういう作家だとかの前知識もなしに読んだからだが。というか、何しろ一つひとつの表現が凄い。するすると頭に入ってくる表現を使われると本当にかなわないという気持ちにさせられる・・・。最後の入れ替わりトリックにはびびった。呪界のほとりおもしんれー。マジで漫画化を願う一つの作品になった。飛浩隆の作品はどれも漫画化したら成功すると思うんだ・・・・。まず世間一般でいう魔法の概念だけれども、基本的にファンタジーに出てくる魔法は単機能である。呪文を唱えたら、一つの結果が導き出される。それが王道というものになっているが、実際は進化という過程を見ると、長い年月と共に魔法も発展するべきなのだ。つまり科学と同じように、まるで万能ナイフのように一つの行動に対する結果の選択肢が増えていく。多機能ベッド、などなど、進化にしたがって多機能になっていくのが普通だ。それをさも当然のようにこの話の中ではいわゆる進化した魔法が出てきている。あまりにも自然すぎて、まるで魔法ではないかのように感じるぐらいだ。アーサーCクラークは「充分進歩した科学は魔法と区別がつかない」と言っているが、実際はもう使い古された魔法よりは、科学の方がずっと役に立つはずだ。火をつけたいならライターを使えばいいだけだし、水も簡単に出せるようになった。そんな中で、魔法の進化というのは、これからのファンタジーに重要な事のように思える。今の使い古された魔法では、凄味が足りないからだ。話としては、ドラゴンが出てきたりと、まんま剣と魔法の世界なんだが、まぁ剣は出てこないからただの不思議な世界である。ぜひとも長編として作りなおしてもらいたい出来であった。象られた力と夜と泥の、についてはもう何も思い出せないからスルーで・・・。

2008.01.01

コメント(1)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 読書備忘録

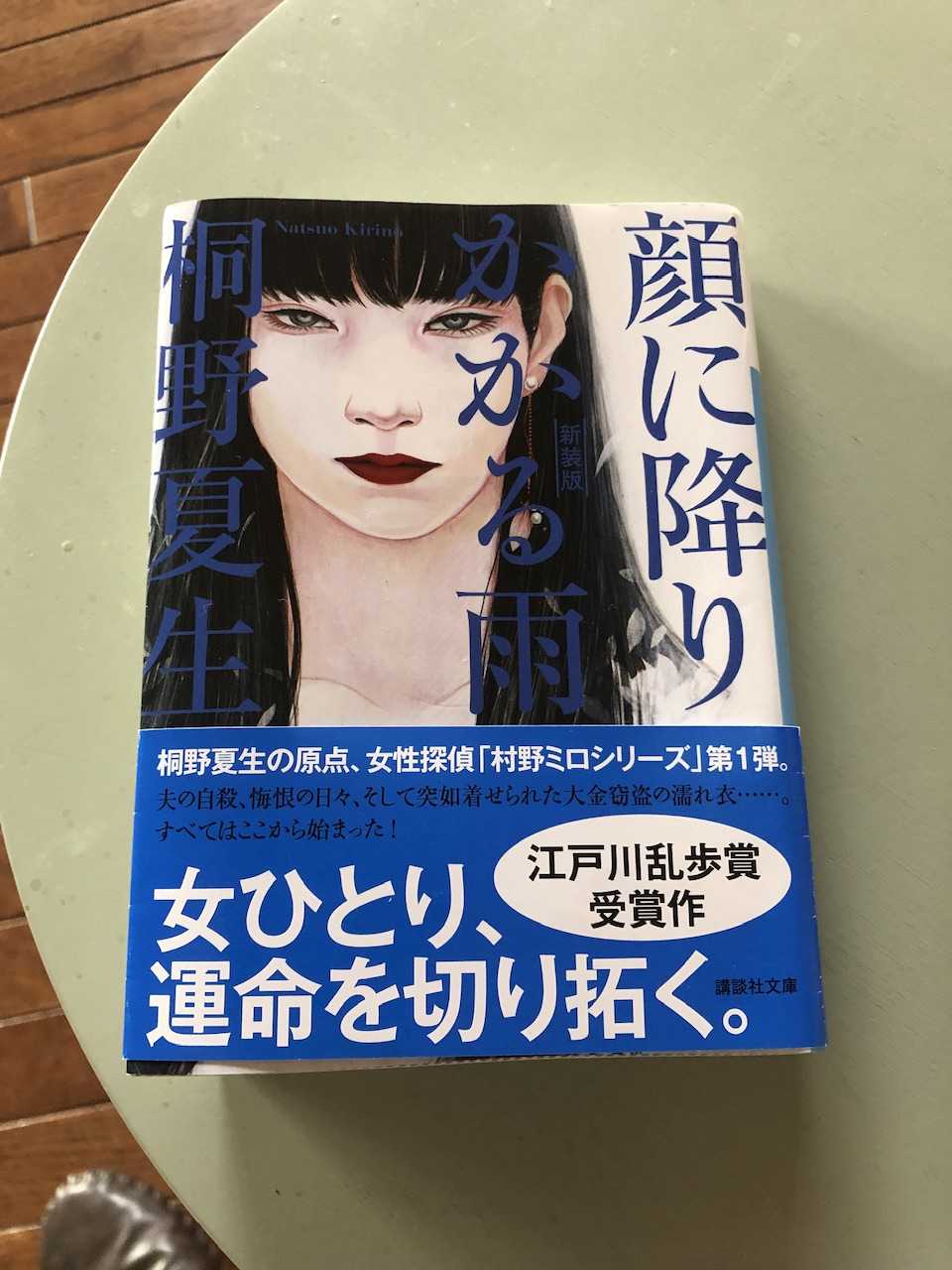

- 10月に読んだ本 桐野夏生「顔に降り…

- (2025-11-20 11:57:45)

-

-

-

- 経済

- あの国ビイキのニュースでショウ〜

- (2025-11-21 11:28:38)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-