全1376件 (1376件中 1-50件目)

-

東京メトロ 日比谷線:03系 チョッパ車

東京メトロ 日比谷線:03系 チョッパ車昭和63年7月に運転を開始した営団地下鉄03系。それまでの日比谷線用3000系を置き換える目的で、平成6年度までに全42編成が製造されました。年度によって1次車~7次車があり、5次車の途中までがチョッパ車、これ以降がVVVF車、4次車までが字幕式サボ、5次車以降がLED式サボ、5扉車が3次車の途中~6次車の途中までと、ちょっとややこしくなっています。枚数がそこそこあるのでどう分けようか考えた結果、制御機器の区分で2回に分けることにしました。今回は、1~5次車途中までのチョッパ車(第1~25編成)でまとめてみました。平成24年8月1日 谷塚駅にて 第05編成平成元年製造の2次車。3扉の字幕車です。平成29年3月12日 東武動物公園~杉戸高野台にて 第11編成平成29年3月12日 東武動物公園~杉戸高野台にて 第12編成平成29年3月12日 松原団地駅にて 第13編成いずれも平成3年の4次車で、混雑対策として前後2両ずつが5扉となっています。当該編成ではまだ字幕式サボのままとなっています。平成29年3月12日 姫宮~東武動物公園にて 第21編成平成29年3月12日 杉戸高野台~東武動物公園にて 第21編成平成5年の5次車で、こちらもチョッパの5扉車となっていますが、サボがLED式に変更されています。こうして並べてみると、カラーが違うので意識しませんでしたが、東西線用の05系初期車にデザインが似ているな~と改めて思いました。5次車までの区分では、初期の第2編成が最後まで残っていたようですが、令和2年2月19日に廃車回送されてしまい、既に消滅していました。ここでご紹介したほか、『東京メトロ日比谷線03系:東急東横線乗り入れの終焉』でもアーカイブ済みの写真があります。

2025.11.28

コメント(0)

-

E4系:上越新幹線 「Maxとき」・「Maxたにがわ」(黄帯時代)

E4系:上越新幹線 「Maxとき」・「Maxたにがわ」(黄帯時代)※本記事は、2021-09-23に投稿したもので、当時の表現になっています。伸び続ける需要に着席の機会を確保するため導入された2階建て新幹線のE4系Max。当初は東北新幹線を中心の導入となりましたが、上越新幹線の高崎~東京間の需要が大きくなってきたため同区間を中心に2編成併結の16連が多く運用されていました。東北新幹線では、過去ログ『E4系:東北新幹線 「Maxやまびこ」』でもお伝えしておりますが、最高速度が足かせとなり、平成24年9月をもって撤退しています。本来なら既に全廃の予定であったE4系ですが、件のE7系水没のお蔭で延命。しかし、ここにきてプレスがあり、令和3年9月末をもって定期運用から消滅してしまうそうです。平成21年8月22日 東京駅にて(再掲)既に懐かしい300系「こだま」と並ぶE4系Max。圧倒的な高さの違いが判ります。平成24年8月25日 大宮駅にて 「Maxたにがわ404号」まだまったく興味なく撮った写真。平成26年3月9日 大宮駅にて 「Maxとき・たにがわ325号」越後湯沢~新潟間にも16両編成が運用されることになり、さらに越後湯沢分割も発生したため、車両も名称も2階建てとなったへんてこりんな列車が走るようになりました。すれ違いのE5系ピンク帯がちょうどラインに反射して変なシチュエーションに。平成26年6月14日 大宮駅にて 「Maxとき302号」平成26年6月14日 大宮駅にて 「Maxたにがわ403号既に朱鷲色への変更が始まっており、色違い併結を狙いに行った日。まだ朱鷲色は思ったよりも少なく、黄帯のままの併結ばかりでした。平成26年6月14日 大宮駅にて 「Maxたにがわ404号」平成26年6月14日 大宮駅にて 回送あとは単独8両編成で、黄帯ばかりでした。あまり興味を持てない形式であったため、殆ど撮っていませんでした。E4系:東北新幹線 「Maxやまびこ」上越新幹線 E1系:「Maxとき」&「Maxたにがわ」400系:新幹線「つばさ」

2025.11.27

コメント(0)

-

E257系:特急「あずさ」

E257系:特急「あずさ」平成31年3月ダイヤ改正ににおいて、中央本線(中央東線)の特急列車がE353系に統一され、中央東線におけるE257系定期特急列車が消滅しました。平成20年10月11日 初狩駅構内にて 「あずさ12号」平成20年10月11日 大月~初狩間にて 「あずさ17号」平成21年3月28日 勝沼ぶどう郷駅にて 「あずさ17号」平成23年11月13日 市ヶ谷~四ツ谷 「あずさ2号」回送平成29年11月29日 豊田~日野間にて 「あずさ16号」平成30年4月25日 神田駅にて 「あずさ25号」平成30年11月28日 立川駅にて 「あずさ24号」その後もしばらくは臨時列車としてE257系を見ることができ、現在も少ない本数ながら多客に設定が残されていますが、松本駅での増解結のシーンは見ることができなくなり、塗装も変わってしまいました。また、付属編成はしばらく処遇が保留されていましたが、全車とも廃車されてしまいまいました。波動用車両が足りないと言っておきながら、なにも活用せずに解体してしまったことについては、今でも強い疑問が残っています。183系・189系:特急「あずさ」189系 M11編成(松本車):特急「あずさ」189系:臨時特急「あずさ銀嶺」183・189系 H81編成:団体列車「長野行き 懐かしのあずさ号の旅」E257系:特急「かいじ」253系1000番台:臨時特急「むさしのかいじ」

2025.11.26

コメント(0)

-

JR貨物 DE101073

JR貨物 DE101073DE10シリーズで、今回はDE101073号機をご紹介したいと思います。平成21年5月23日 大宮車両所にて1073号機は、汽車製造製で、昭和46年3月25日に米子機関区に配置配置された山陰育ち。昭和61年3月に亀山機関区へ転出となりますが、何故かここで民営化を迎えることなく半年後に上京、品川機関区で民営化を迎えます。他のDEと同様に、川崎~新鶴見(川崎派出)で活躍しました。写真は、おおみや公開にて検査に来ていた同機が展示されたもので、まだ整備前の様です。同機は、このまま更新色で出場となり、平成25年1月に廃車になってしまったようです。

2025.11.25

コメント(0)

-

ブログ内画像の無断使用について

この度、youtubeにおいてこのブログからと思われる画像の盗用を発見いたしました。コメントにて抗議を行ったところ当該エントリは削除されたようです。追っかけ同じ題名で新規の手法により再エントリされたようで安心したところ、同じ写真を動画風に加工したものを懲りずに使用しており、憤りを感じました。よって、これを悪質と判断し、ここで公表させていただきます。当該サイト → ニートレイン【スズキン】 https://www.youtube.com/@suzukin/shorts当該画像なお、このブログにある画像について、他の方からの提供写真を除き写真の使用を許可することがあります。過去にもテレビ・書籍等のメディアや、youtubeの作品製作のためにご連絡のあったものについて、複数の許可実績があります。もし使用したい写真がありましたら、当該写真が掲載されているエントリのコメント欄からお問い合わせください。採否については個別判断になります。なお、近年流行しているショート動画については許可する予定はございません。過去にオークションの説明画像として無断使用されたことがあり、抗議の上当該案件を削除させた実績があります。極めて悪質と判断した場合は法的処置も有り得ますので、覚悟してください。お互いに気持ちよくご利用いただけますよう、ご協力をお願いいたします。

2025.11.24

コメント(0)

-

キハ58系:普通列車(磐越西線)

キハ58系:普通列車(磐越西線)磐越西線の喜多方~新津間は非電化区間であり、昭和50年代半ばまでは殆どの普通列車が客車列車によるものでしたが、短区間列車を含む一部の列車は気動車による運転となっていました。この区間の撮影は昭和末期からなので、当時運用されていた気動車の形式は良く知らないのですが、東北新幹線開業後となると本線系の気動車急行が激減したことにより、その運用から外れたキハ58系がかなり幅を利かせていたようです。特に、急行から格下げされた快速「あがの」を含め、キハ58系以外の気動車を見た記憶がありません。昭和61年11月22日 喜多方~山都間にて光線状態からしてかなり早朝の時間。喜多方から新津方面への初列車である新潟行の221D辺りではないかと思われます。鹿瀬~新津辺りまでが通学時間帯に当たるためか、5両という比較的に長い編成が充当されているのかもしれません。平成2年10月28日 荻野~鹿瀬間にてこちらは平成になってから。あまり良く覚えていませんが、陽が高いところからすると、前述の新潟折り返しと思われる会津若松行きかもしれません。この頃になると新潟色が発生しており、検査の度に同色が増殖していったように思います。この時代はまだ車齢が比較的に浅かったこともあり、まだまだ普通列車に活用されていたキハ58系でしたが、東北地方のキハ58系は冷房化率が非常に低かったことなども災いしたか、比較的早いうちにキハ110系に置き換えられてしまったようです。キハ58系:快速「あがの」

2025.11.24

コメント(0)

-

長野電鉄 2000系:A編成(マルーン塗装)

長野電鉄 2000系:A編成(マルーン塗装)本記事は、2019-05-12に投稿したもので、当時の表現になっています。長野電鉄2000系は、昭和32年~39年に掛けて製造された特急型車両で、当時の地方私鉄としては非常にグレードの高い車両であったということです。3両でM+T+M編成を組み、A~Dの4編成が製造され、昭和32年のA・B編成と昭和34年のC編成は、地元蕨にあった日本車両で誕生したということです。製造された当時は私自身が生まれていないので記憶も縁もない車両ですが、運用から外れた後、長野電鉄屋代線の廃止直前に訪問した際、須坂駅で保存されているA編成に会うことができました。※撮影は、平成23年5月4日、長野電鉄須坂駅にて。訪問途中に大渋滞に巻き込まれ、トイレに行きたくなったため、たまたま大きい須坂駅に立ち寄りました。駐車場に停めると構内に10系OSカーが停まっているのが見えたのですが、外からは写真が撮りづらかったため、入場券を購入し、改札氏に撮影の許可をいただいてホームで撮影しました。B編成が平成17年、C編成が平成18年に運用から外れて廃車となった後で、このA編成は末期に登場のマルーンに塗り替えられたようですが、平成23年3月一杯で運用を外れたようです。平成24年3月の屋代線廃止後に信濃川田まで回送され保存されていたようですが、既に解体されて現存していないということです。

2025.11.23

コメント(0)

-

115系(新長野色):中央本線

115系(新長野色):中央本線過去ログ『115系:初代長野色』にて旧長野色の115系をご紹介したことがありましたが、今回は中央本線(中央東線)で撮影いたしました115系のうち、新長野色の写真を並べてみます。平成20年10月11日 鳥沢~猿橋間にて 529M平成20年10月11日 鳥沢~猿橋間にて 1455M平成20年10月11日 大月~初狩間にて 543M平成20年10月11日 相模湖駅にて 445M 平成20年10月11日 相模湖駅にて 552M平成21年3月29日 勝沼ぶどう郷駅 548M平成21年3月29日 相模湖~藤野間にて 445M中央本線へはあまり撮影に行ったことが無く、115系豊田車も運用されていましたので、撮影枚数は少なかったようです。長野区から撤退後、一部は新潟やしなの鉄道へ異動もあったようですが、新潟地区はとうに撤退、最後に残ったしなの鉄道も迷惑撮り鉄の影響で有終の美も飾れぬまま終わりを迎えることになりそうで残念です。115系スカ色:中央本線(中央東線)

2025.11.22

コメント(0)

-

東武鉄道 20000系(20000型):伊勢崎線

東武鉄道 20000系(20000型):伊勢崎線東武伊勢崎線における地下鉄日比谷線直通用電車2000系の後継として、昭和63年から導入が始まった20000系電車。ほぼ同時に製造された有楽町線直通用10030系に準じた性能を持ち、日比谷線の規格である18m車体としています。製造は平成9年度まで続きますが、製造時期により型式が3種類ありました。今回は平成8年までに製造された20000型の写真を集めてみました。平成29年10月1日 西新井駅にて 21802F平成29年10月1日 西新井駅にて 21803F平成29年10月1日 西新井駅にて 21802F&21803F並び平成29年10月1日 西新井駅にて 21807F平成29年3月12日 松原団地駅にて 21808F平成29年3月12日 東武動物公園~姫宮間にて 21811F初期投入の20000型は13編成。日比谷線03系と初期車と同様に3扉として誕生しています。その後の増備で形態に変化が生じ、番台区分が発生していきます。

2025.11.21

コメント(0)

-

大井川鉄道:モハ1906(元小田急デハ1906)

大井川鉄道:モハ1906(元小田急デハ1906)前回の大井川鉄道:6000形の続きとなる記事で、6000形の牽引車を担っていたモハ1906です。昭和57年11月29日 モハ1906 千頭駅にて初めて訪問した大井川鉄道で初めて出会った車両は、なんとも古めかしい旧型電車でした。当時は知識がなかったので全然何者か知りませんでしたが、これは元小田急電鉄のデハ1906であることが判りました。相方となる北陸鉄道の6000形が電圧の関係で自走するための改造が出来ず、この1906が牽引車として使用されており、まるで電気機関車のような扱いだったようです。当時は私鉄に関心がなく、ただ撮っていた写真ですが、こんな17mの電車が小田急を走っていたなんて、今となってはとても信じられません。左の方にも怪しい電車(廃車体?)が写っているのですが、残念ながらこちらは撮影してませんでした。

2025.11.20

コメント(0)

-

大井川鉄道:6000形(元北陸鉄道6000系)

大井川鉄道:6000形(元北陸鉄道6000系)北陸鉄道の看板列車として誕生した6000系電車。北陸鉄道加南線が昭和46年7月11日に廃止されましたが、車両限界の違う6000系は他線への転用が利かず、大井川鉄道で第二の人生を歩むことになります。昭和57年11月29日 クハ6051「あかいし」 金谷駅にてしかし、元々600Vの仕様で製作された6000形は1500V化が困難であったため、大井川鉄道入線に当たっては電装解除されることになります。電装の復元が断念されたモハ6001は、昭和49年に正式に制御車化、クハ6052に改められています。自力走行が出来なくなった6000形は、モハ305により牽引される形で運転され、同車が昭和52年に廃車されたあとは、元小田急のモハ1906ペアを組んで運用されることになります。ただし、内装の格差が大きいことから、電動車であるモハ1906は締切扱いとし、2両編成と同様の扱いで運転されていたようです。このような事情からワンマン運転の取り扱いが行えず、予備車的な存在となり、平成6年、南海電鉄からのズームカー21000系の転入に伴い、これに役目を譲り、モハ1906共々運用を離脱しました。運用離脱後は例の如く長期放置され、平成8年3月30日付で廃車、解体された模様です。

2025.11.19

コメント(0)

-

E231系:宇都宮線3553M「通勤快速」(最終日)

E231系:宇都宮線3553M「通勤快速」(最終日)※本記事は、2021-03-14に投稿したもので、当時の表現になっています。2021年3月、ダイヤ改正を迎えました。ここ数年は土曜日が改正初日となり、平日に最終日を迎えることが多くなりました。令和3年の最終日、どうお迎えになったでしょうか。コロナ禍で時差通勤のため、定時に帰宅すると新宿駅で「ホームライナー小田原21号」に当たります。しかし、最近の乗り鉄大群の乗車待ち大行列やスマホ動画中毒者の大量増殖にうんざりしているため、ちょっと地味な方に立ち寄ることにしました。東北本線及び高崎線の夕方の時間帯で運転している通勤快速ですが、それぞれ「ラビット」「アーバン」に統一されて廃止されるということです。あまりインパクトのある話ではないのですが、行先表示や側面表示に「通勤快速」の表示も見られる最終日であるため、乗り継ぎの際に寄り道してみました。令和3年3月10日 赤羽駅にて 「通勤快速」 発車表示これは最終日ではありませんが、乗り換えの際に表示を見つけて撮影しておいたものです。いつもは京浜東北線がギリギリの乗継なのでそのまま2番線へ直行してしまいますが、いつもこのタイミングで4番線に入る10両編成が「通勤快速」であることを初めて知りました。令和3年3月12日 赤羽駅にて 3553M 宇都宮線「通勤快速」そして最終日。1時間に1本しかない「通勤快速」を撮影しました。E233系ならばフルカラーで路線名と行先が交互表示になるのですが、E231系だったので路線名だけの表示になります。発車まで少々余裕がありましたので、サイドに回り込んで横サボも撮ることができました。地味なお別れなので誰も居ないだろうと思いましたが、他に3人ほど撮影しているテツがいましたね。東京の「湘南ライナー」や最終「ホームライナー小田原23号」の掛け持ちも余裕でできますし、翌日土曜は休みの人も多いでしょうから、東京駅や新宿駅は遅くまで賑わった事でしょう。私は混ざりませんよ。

2025.11.18

コメント(0)

-

JR貨物 EF81742

JR貨物 EF81742EF81シリーズで、今回はJR貨物所属のEF81742です。昭和54年8月7日、日本海縦貫線運用の増備車として日立製EF81142号機が誕生しています。このグループは、東新潟機関区へのEF81配置化の際に配属されました。これら一連のグループは、民営化に際しすべてがJR東日本に継承されましたが、客車列車の衰退により旅客鉄道会社では用途廃止。経年が浅いため、JR貨物に譲渡されています。142号機は、民営化時に長岡運転所へ転出し、平成17年3月23日付で廃車となりますが、JR貨物へ譲渡され、日本海縦貫線の貨物運用で活躍を続けました。平成27年1月23日 金沢駅にて EF81742なんとも見苦しいボツ写真なのですが、流し撮りした際にナンバー後ろ部分だけ抜けて止まっていたため、ナンバーが確認できました。当機も+600番台化され、晩年は742号機となりました。JR貨物譲渡時に東新潟機関区に出戻りとなりましたが、その後富山機関区配置となり、2019年度に廃車となったようです。

2025.11.17

コメント(0)

-

JR東日本 DE101665

JR東日本 DE101665DE10シリーズで、今回はDE101665号機をご紹介したいと思います。平成21年4月5日 蕨駅付近にて1665号機は、昭和49年6月24日、佐倉機関区配置。房総方面で使用されました。民営化直前に田端機関区へ異動となり、そのままJR東日本に継承されました。その後は他機と同様に宇都宮運転所所属となりますが、主に田端を中心に使用されていたと思われます。同機は平成21年6月19日付で廃車となったそうなので、上の写真は廃車目前となった時期に撮影したようです。

2025.11.16

コメント(0)

-

国鉄 181系特急型電車:モロ181

国鉄 181系特急型電車:モロ181日本初の特急電車として誕生した151系(誕生当初は20系を名乗った)。使用列車から「こだま型」と呼ばれていました。昭和32年に誕生し、試運転を行いながら昭和33年11月にデビューとなりました。戦後の混乱からようやく立ち直り、高度成長が始まった頃でしたが、まだまだ貧富の差が大きく、特急列車は高根の花の時代。特急列車を利用できるのは金持ちや政治家官僚くらいしかなかったようで。編成も今のようなグリーン車が1両または2両などというものではなく、大体は編成の半分が優等車となっていました。そんな経緯もあり、151系ではサロ×2+モロ+モロでというスタイルの1等車(のちのグリーン車)で編成されました。私が鉄道写真を撮るようになった頃には、既に新幹線が岡山まで開業しており、さらに交直両用の485系や583系も誕生していたため、151系は181系へとグレードアップしていました。この時点での181系使用列車は、おそらく山陽の「はと」「しおじ」の一部や、関東の「あずさ」「あさま」「とき」くらいになっていたと思われます。地元では「あさま」「とき」くらいしか見ることはできませんでしたが、「あさま」に関しては昭和51年に189系・489系化で早々に姿を消してしまいました。そのため、実質撮影することができたのは、最後まで181系が運用された「とき」だけに限られました。昭和52年頃 上野駅にて モロ181乗車口中学生でまだフィルム代が自由になる時代ではなかったので、車両に特化して写真を撮ることは殆どありませんでしたが、当時はパンタグラフのついたグリーン車というのは新幹線車両かこのモロ181だけでしたので、すごく関心を持っていました。まだ撮影テクがなかった時代なので、暗がりの露出不足、絹目写真の非常に見づらい写真で申し訳ない。昭和52年頃 御徒町駅にて モロ181-102これも中途半端な写真ですが、辛うじて番号が判別でき、台車も100番台であることが判る写真です。当時、高架ホーム発着で折り返し時間があるものは、上野~秋葉原間の回送線を使って留置しており、午後になるとここに良く181系が留置されました。昭和53年改正頃からか、183系1000番と同じ12両編成となり、グリーン車の連結位置を合わせるようになったため、融通の利かないモロ181+モロ180のユニットは外され、殆ど残っていなかったサロ181&180に代わって、サロ481の姿をしたサロを組み込むようになりました。その際、経年の浅かった100番台のモロ+モロユニットは格下げモハユニットとなり、一部は晩年まで使用されましたが、昭和57年11月の上越新幹線開業に伴い、181系自体がすべて撤退することになりました。電動車の比率の高い新幹線では電動グリーン車は当たり前であり、ジョイフルトレインでも165系や485系からの改造でモロやクモロといった車両も誕生しました。しかし、純粋な一般車両としての電動グリーン車としては151系(181系)が特異な例であり、時代の変化がなければ当たり前になるべき形態であったのかもしれません。

2025.11.15

コメント(0)

-

FW:Suica相互利用開始時のパンフレット・・・Suicaペンギン卒業

JR東日本のSuicaペンギンが卒業するということで話題になっていますね。親ブログの「マル鉄回顧録」で関連記事をエントリしましたので、是非ご覧ください。Suica相互利用開始時のパンフレット・・・Suicaペンギン卒業ちなみに、「Suicaペンギン卒業を撤回する署名」がメールで送られてきました。そこまで必要か?

2025.11.14

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF15(高崎第二機関区)

国鉄旧型電機 EF15(高崎第二機関区)国鉄における貨物用電気機関車で、旧型電機の決定版として製造されたEF15型電気機関車。貨物用デッキ付き機関車としても最終形式となり、202両が製造されています。一部は勾配線区用としてEF16形になっており、202両のEF15が揃ったことはありませんが、比較的に少数製造が多かった旧型電機の中でも、最大両数を誇っていました。ほぼ全国の直流線区で活躍しましたが、今回は高崎第二機関区所属のEF15を集めてみました。昭和54年3月頃 川口駅付近にて EF1564単機回送高崎第二機関区の初期型車両です。今はマンションだらけになってしまった背景も、殆どが鋳物工場で埋め尽くされている感じですね。昭和28年10月 1日 日立製 新製配置 浜松機関区昭和33年 4月 3日 高崎第二機関区へ異動昭和54年11月12日 廃車ご覧のとおり、EF15の中でも異動経歴の少ないカマでした。昭和52年頃 大宮駅にて タキ1900を連ねて通過中のEF1588ホームが日に翳ってしまい非常に見づらいのですが、当時はセメント輸送が本当に盛んな頃で、秩父セメントのタキ1900やホキ5700ばかりをつなげた列車は定番のように走っていました。88号機昭和29年 3月15日 落成 日立製 新鶴見区新製配置 同年 6月16日 稲沢第二機関区へ異動昭和31年11月19日 米原機関区へ異動昭和38年 9月 1日 沼津機関区へ異動昭和39年 5月26日 広島機関区へ異動昭和44年10月 3日 新鶴見機関区へ異動昭和47年 3月 2日 高崎第二機関区へ異動昭和56年10月12日 廃車88号機は、EF15の中でも最も異動の激しかった号機のうちの1台でした。昭和57年7月 大宮機関区にて EF15148一般の人では撮ることができない、大宮操車場の職員輸送列車から大宮機関区を撮った写真。この頃既にEF15が貴重になりつつあった時代ですので、確信犯的に狙っていたと思います。EF15も然ることながら、EF62・EF651000・EF60初期車と、当時の貨物輸送を支えた千両役者たちが揃い踏みですね。148号機昭和32年 9月 6日 落成 東芝製 新鶴見機関区新製配置昭和33年 4月26日 宇都宮機関区(当時)へ異動昭和38年10月 1日 高崎第二機関区へ異動(貸出がS38.9.21~)昭和58年 3月11日 廃車昭和56年7月頃 品川駅にて EF15154牽引 貨物列車154号機昭和32年 9月11日 川崎製 新製配置 高崎第二機関区昭和58年 1月24日 廃車154号機を調べてみると、新製配置から廃車となるまで、貸し出しも含めて一切高崎を離れることがなかった生粋の高崎っ子だったようです。昭和55年 蕨~西川口間にて EF15161161号機昭和33年 2月15日 落成 東芝製 新鶴見機関区新製配置昭和37年11月20日 高崎第二機関区へ異動(貸出がS37.9.16~)昭和57年12月23日 廃車昭和57年1月5日 八木原~群馬総社間にて EF15200+EF641000「とき」を撮影しに行った時にたまたま捉えた200号機です。次位にEF641000番台を従えた重連仕業となっており、EF15の終焉が近いことを表わす絵面になってしまいました。逆光だったので表情が見づらいですが、200号機は高二では珍しくシールドビーム2灯化されています。この高二でも最後まで活躍した2両のうちの1両です。昭和60年2月9日 小野上~祖母島間にて EF15200牽引 工臨200号機昭和33年 9月17日 落成 日本車両・富士重工製 稲沢第二機関区新製配置昭和38年 8月20日 米原機関区へ異動昭和39年 3月12日 岡山機関区へ異動昭和44年 9月25日 高崎第二機関区へ異動昭和61年 1月18日 廃車この記事以外にも、過去ログ国鉄型電気機関車 EF1565:高崎第二機関区国鉄型電気機関車 EF15121:高崎第二機関区EF15165牽引:サロンエクスプレス東京があります。

2025.11.14

コメント(0)

-

189系彩野編成:東武鉄道直通特急「はちおうじ日光」

189系彩野編成:東武鉄道直通特急「はちおうじ日光」189系彩野編成による東武鉄道直通特急「日光」をご紹介させていただきましたが、今回は新宿経由で八王子発着として設定された「はちおうじ日光」をご紹介いたします。平成22年11月13日 臨時特急「はちおうじ日光」なんら変わりません・・・。極めて稀なコースでもあり、使用車両は189系彩野編成に限定されました。平成21年7月19日 臨時特急「はちおうじ日光」近所のヤオコーに買い物の行ったら虹が出ていることに気がつきました。方向的に線路に向かってバックに入りそう。でも、ケータイしか持ってないし。タイムラグに翻弄されながら撮った1枚。調べてみましたら、「はちおうじ日光」でした。設定されてから車両の引退までにそれほど長い期間がありませんでしたので、列車名と車両の組み合わせとしては大変回数が少なかったです。できれば、専用ヘッドマークが用意されるとよかったですね。189系彩野編成:東武鉄道直通特急「きぬがわ」189系彩野編成:東武鉄道直通特急「日光」

2025.11.13

コメント(0)

-

JR貨物 DE101725

JR貨物 DE101725DE10シリーズで、今回はDE101725号機をご紹介したいと思います。平成20年12月20日 吉原駅にて1725号機は、川崎重工製で、昭和50年1月11日、米原機関区の配置。国鉄時代の昭和58年6月11日付で稲沢第一機関区へと異動となります。そのまま民営化を迎えてJR貨物に継承、稲沢~愛知機関区の流れで令和4年度に廃車となるまで中京を中心に活躍しました。同機は平成18年3月の入場で更新色となったそうで、写真を撮った時点では更新後の姿となっています。

2025.11.12

コメント(0)

-

205系後期車:武蔵野線(メルヘン車)

205系後期車:武蔵野線(メルヘン車)武蔵野線で唯一の新製配置となった205系は、最終増備車のいわゆるメルヘン顔と呼ばれる8連5編成でした。※導入時は6両編成1本を、10連1本の新製により8連×2に置き換えています。平成3年に配置されたこれらメルヘン顔の205系も30年近くが経過し、令和元年10月初頭の運用をもって最後の編成が運用から外れ、このデザインの205系が都心から姿を消しました。武蔵野線が東京駅まで乗り入れるようになり、多くの205系が転入してきた関係で、メルヘン車の遭遇率はそれほど多くなかった訳ですが、過去の写真を探してみましたら、一応全部の編成が見つかりました。平成23年7月7月3日 M62編成 回送 東大宮操~大宮間にて平成26年7月20日 M62編成 東浦和~南浦和間にて令和になっても運用されていましたが、2019年8月9日にジャカルタに向けて回送されました。平成31年3月3日 M63編成 西浦和駅にて令和元年5月3日 M63編成 東浦和~東川口間にてこちらも、8月23日にジャカルタに向けて回送されました。平成31年3月3日 M64編成 西浦和駅にて当該編成も1枚しか撮っていませんでした。こちらは一足早く、7月12日にジャカルタに向けて回送されました。平成31年3月3日 M65編成 西浦和駅にて令和元年5月3日 M65編成 東浦和~東川口間にて最後まで残ったメルヘン顔編成で、10月4日にジャカルタに向けて回送されました。平成23年1月18日 M35編成 新秋津駅にて平成24年2月11日 M35編成 新座~東所沢間にてメルヘン顔でM35を名乗る編成で、元はM61編成でした。最終増備車は東京地下対応で6M2Tとなっていましたが、当該編成のみVVVF化5000番台と交換され、さらに原型小窓の元山手線サハを2両挟んだ4M4Tとなりました。さらに、写真は古いので原型の方向幕となっています。平成26年9月17日 M35編成 西浦和駅にて同じM35編成ですがが、平成26年初頭には方向幕がLED化されたそうで、これも5編成の中では唯一であったようです。当該編成は5編成の中でも非常に特徴の多い異端な存在だったそうですが、私自身は特に興味のある形式ではなかったので、全然気にもしていませんでした。M35編成はメルヘン顔で最も早く、5月17日にジャカルタに向けて回送されています。踏切を持たない武蔵野線~京葉線のみの運用であり、武蔵野線生え抜きのために他線での走行経験もないことから、205系の中で唯一排障スカートを持たないオリジナルスタイルを貫いた205系後期車で、M65編成の消滅によりもうその姿を日本で見ることはできなくなりました。205系前期車:武蔵野線(その1)205系前期車:武蔵野線(その2)205系前期車:武蔵野線(その3)武蔵野線:京葉線内快速運転終了103系:武蔵野線101系1000番台:武蔵野線

2025.11.11

コメント(0)

-

EF640番台重連牽引:貨物列車(信越本線)

JR貨物 EF640番台重連牽引:貨物列車(信越本線)国鉄時代、直流区間の山岳路線用として誕生したEF64。50年も鉄道写真を撮影した中で、EF640番台が運用されていた中央本線に撮影に行く機会が殆どなかったため、新型電機の中でも非常に撮影コマ数の少ないカマでした。そんな中、SL列車撮影の合間に撮った0番台重連の貨物列車の写真が1枚だけありました。平成6年11月 EF64重連 石油輸送貨物列車正確な記録を取っていないのですが、豊野~牟礼間辺りではないかと思われます。おそらくは中央本線から直江津方面へ向かう石油輸送の列車で、まだタキ3000を始めとする雑多なタンク車が使用されている頃でした。SL用のアングルでセッティングしているため、カマ番号やタンク車の形式などが分かりづらいのが勿体ないですが、EF640番台でこのようなシチュエーションの列車写真は他にありませんので、個人的には貴重な資料として残りました。

2025.11.10

コメント(0)

-

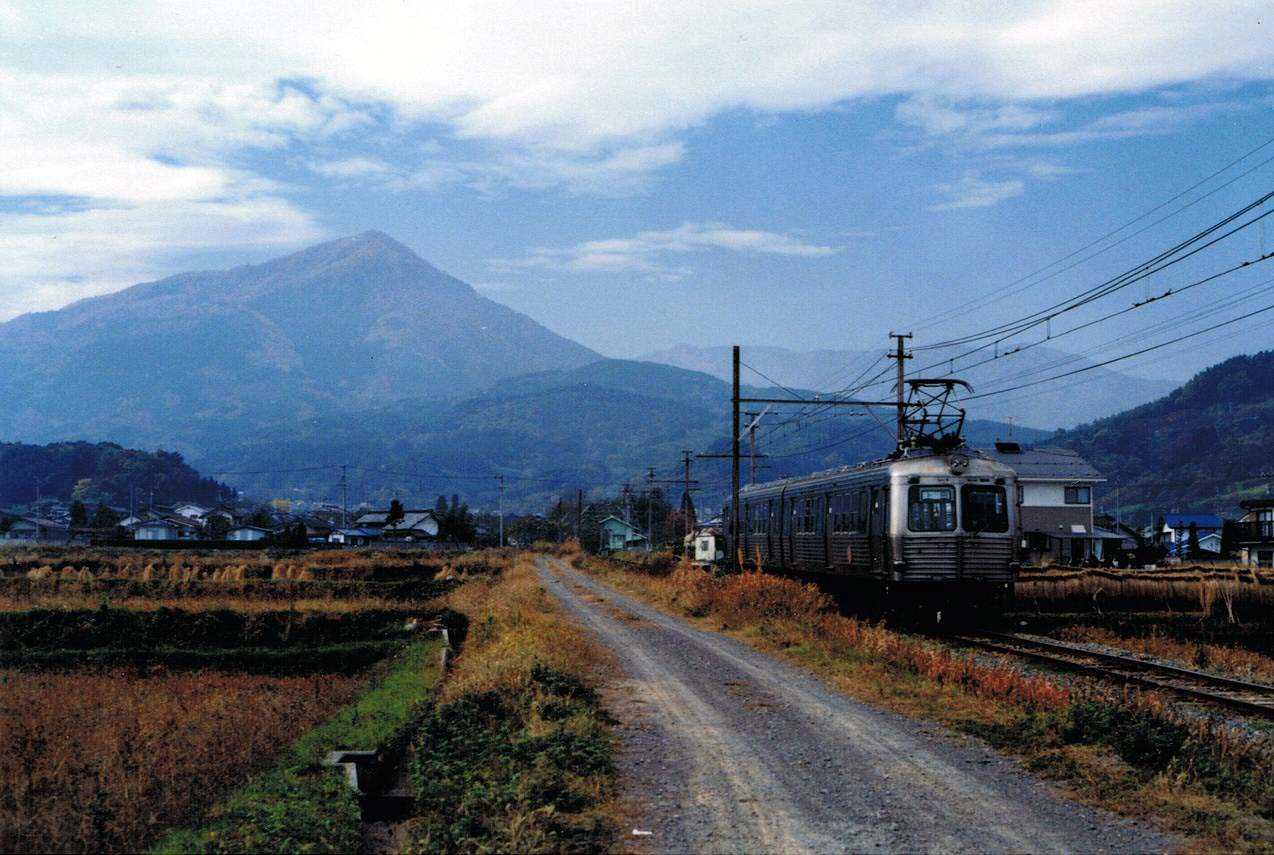

上田交通:5200系

上田交通:5200系過去ログ『上田交通:5000系』で元東急5000系の写真をご紹介いたしましたが、今回は同日に撮影した通称「湯たんぽ」として親しまれた5200系の写真も撮影しているのでご紹介したいと思います。上田交通5200系は、東急電鉄5200系として昭和33年に製造された日本初のステンレス車両です。東急で昭和61年まで活躍、廃車後に上田交通へ5000系と共に譲渡されました。※撮影は、平成元年11月1日、上田交通別所線 下之郷~中塩田間にて。形と言いコルゲートと言い、本当に「湯たんぽ」という愛称がピッタリ。2両編成で運用され、デハ5201は電装化を解除してクハ5251となりました。部品取りとして中間車のデハ5211も一緒に転入しています。2本目はアングルを変えて。2枚目の後部から撮った写真では、奥に車庫を見ることができ、営業では使用されていない中間車(デハ5000)留置されているのが見えます。東急からは5000系が複数の車両が各地方私鉄に譲渡されましたが、さすがに年波には勝てず、保存車はあるもののすべて引退に追い込まれました。当該5200系も平成5年前半まで活躍しましたが、同じく東急の7200系導入により廃車となっています。なお、モハ5201は生まれ故郷の東急車両製造へ譲渡され、相方のクハ5251も上田交通において、両車とも大切に保存されています。

2025.11.09

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF15142(長岡運転所)

国鉄旧型電機 EF15142(長岡運転所)EF15シリーズで、今回は長岡第二機関区の142号機です。上越型として高崎第二機関区のカマと同様のスタイルであり、外観からは区別が付きづらく、地元を通っていたのかどうかすら定かではありませんでした。地元での定期スジは殆どなかったようで、同所のカマは殆どありませんでした。昭和57年6月 大宮駅にて 貨物線を通過中のEF15142昭和57年11月6日 水上駅にて 出発を待つEF15142牽引貨物列車偶然ですが、両方とも142号機です。上越形の中でも後期タイプで、ナンバーもプレートではなく切り抜き文字の車体貼付けタイプです。この形態はEF58の流れと非常によく似ています。また、この番台からパンタグラフはPS15が装備されていますので、この姿がオリジナルとなります。強いて改造箇所といえば、正面窓のHゴム化くらいでしょうか。142号機昭和32年 7月27日 落成 東洋・汽車会社製 吹田第二機関区新製配置昭和39年 3月 1日 岡山機関区へ移動昭和44年 8月21日 東新潟機関区へ移動昭和54年 5月15日 長岡運転所へ移動昭和58年 9月13日 廃車EF16との重連も撮ってみたかったですが、初めて上越を訪れた時には既に水上機関区のカマはEF64化後になっており、残念ながら1枚も記録することができませんでした。

2025.11.08

コメント(0)

-

楽天ブログの不具合で

令和7年11月6日午後くらいから楽天ブログの接続がほぼできない状態になっています。運営に問い合わせを掛けましたが、24時間以上経っても改善が見られません。新着を出しても皆さんにご覧いただけない可能性が高い状態となっております。もしこの告知をご覧いただけましたら、事情をお察しいただければと思います。

2025.11.07

コメント(0)

-

国鉄 タム9600形貨車:液化天然ガス輸送用貨車

国鉄 タム9600形貨車:液化天然ガス輸送用貨車国鉄時代、液化天然ガス輸送用として製造されたタム9600形という貨車が存在ました。昭和48年の製造だそうです。タムという小型を想像させる形式でありながら、オタキ25000と同様の巨大な全長を持ち、さらには断熱カバーを纏ったために非常に大きい直径を持ちます。しかし、積荷がLNGガスという特性上、-162~-138℃という非常に厳しい条件で輸送を行わなければならないため、外観の割りにはタンク体の中身が小さく、その分荷重が軽くなることから、体形に似合わない「オタム」を名乗ります。簡単に言えば、超巨大な魔法瓶を貨車に載せているようなもんですね。昭和60年8月25日 栗橋~古河間にて残念ながら最後部に偶然に写っていた写真のみです。この貨車も大宮操車場時代に何度か添乗経験がありますが、とにかくスケールのデッカイ貨車なのに、「何でタム?」という印象が強かったです。Wikipediaによると、当初は量産されて定期運用を持つ目論見があったようですが、実現しなかったことにより4両しか製造されていなかったとのことです。さらに、1両目の9600は試作車で、車端部の荷役設備にシャッタードアが設置されていたとなっていますが、2両目の9601以降は観音開きになっていたと記述されています。私が大宮操車場で働いていた頃、何度もこの車両を目撃しており、もちろん添乗したこともありますが、見たことがあるのは車端部がシャッタードアになっている物のみの記憶しかありません。つまり、トップナンバーのタム9600ばかりを見ていたようなんですね。もっとも、ハンプでは同じ方向の貨車が繋がっていれば、中間に挟まって落ちてきてしまうことも当然ですので、すべてにおいて確認していたわけではありませんが、シャッタードアの車両が1両のみだったのいうのを調査した時に初めて知り、非常に驚いている次第です。同車はその車体形状の関係からか、添乗ブレーキはサイドになっており、太い手すりの感触は40年以上たった今でも残っています。オタム25000は貨物列車の大合理化後も残っていたようですが、昭和62年1月までに運用を終えたそうです。

2025.11.07

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF6637

国鉄 直流型電気機関車:EF6637EF66シリーズで、37号機です。私が撮ったEF66の写真の中でも一番古いものかもしれません。昭和53年頃 品川にて EF6637停まっている位置は品川客車区の洗浄線入換の引上げ線ですが、品川駅の貨物発着線から東京機関区への入出庫の際にここで折り返しを行っていたようです。EF58が停まっているところには良く出くわしましたが、EF66は殆ど見た記憶がありません。バックに停車している113系非冷房車の窓雰囲気も懐かしいですし、これから品川界隈は大きく変貌しますので、もはや遠い過去の記録となってしまいました。37号機は、2010年3月31日に除籍になったそうです。

2025.11.06

コメント(0)

-

令和元年 品川駅線路切換工事関連:京浜東北線

令和元年 品川駅線路切換工事関連:京浜東北線前記事に続き、高輪ゲートウェイ駅開業に関係する品川駅構内の線路切換工事に伴い運休区間が発生した京浜東北線の様子をまとめます。前回の工事運休時は、上野~品川間が運休となり、南行が上野行きとなった訳ですが、今回は山手線が上野駅折り返しとなったため、次に折り返し可能な田町駅での折り返し運転が組まれました。南部北行は品川駅で折り返しとなっています。時間と気力の関係で、南部地域には行っていませんのでご了承を。※撮影は、令和元年11月16日、西日暮里駅にて。蕨駅の発車表示板は、田町行きの連続。前回は上野行きと東十条行きを交互とし、上野駅の折り返し間合いを確保しましたが、今回は山手線を上野止まりとしたため、田町駅での折り返しで山手線と交錯しないことにより、このようなダイヤ設定ができたものと思われます。イベント時にしか見られなかったような行先表示が実現しました。蕨駅にて E233系 9011A 田町行き実は、103系時代にも「田町」のサボは収録されており、クモハ+クハの中間連結部において職員のいたずらと思われる表示を時折見たことがありました。表示が「京浜東北線」と交互になるため、停車中の写真を撮ろうと思ったのですが、最近になってホーム内方に新しい柵が設置されてしまい、以前のような撮り方ができなくなってしまいました。西日暮里駅にて E233系 9015A 田町行き山手線との並走区間は、山手線の11両に合わせたホーム柵となっていて前後の余裕はあるのですが、ホームドアが設置されてしまったために停車中の写真撮影はもうダメですね。田端方も架線柱が交換されてからは真ん中にズドーンと。山手線はスッキリ撮れますが、京浜はダメダメです。蕨~西川口間にて E233系 9073A 田町行き蕨~西川口間にて E233系 9013A 田町行き西日暮里駅では10人近い撮り鉄が張り付いているのでアングルはあまり選べず、同じ写真を何枚撮っても仕方ないので早々に退散。しかし、あまりにもまともな写真を撮れなかったので、地元に戻って走行写真を。シャッタースピードが速いと表示が切れてしまい、遅くするとブレてしまうというジレンマ。さらにタイミングが合わなければ「京浜東北線」になってしまう。取り敢えず見られるものをトリミングでごまかして仕上げとします。前回の工事運休からわずか1年半、ホームドアやホーム柵の設置により、駅撮りの融通がまったく利かなくなってしまいました。安全対策に加え、撮り鉄対策としても十分に威力を発揮しているようです。

2025.11.05

コメント(0)

-

令和元年 品川駅線路切換工事関連:山手線

令和元年 品川駅線路切換工事関連:山手線令和元年11月16日、高輪ゲートウェイ駅開業に関係する品川駅構内の線路切換工事が実施されました。これに伴い、山手線及び京浜東北線の一部区間が運休となり、上野東京ラインの増発などが行われました。工事現場まで取材する気はありませんでしたが、途中駅での折り返し運転が行われることから、今後はなかなか発生しないであろう行先を記録するため、ちょっと都内まで足を延ばしました。今回は、前編として山手線について記事にします。山手線は、始発から16時頃まで、大崎~新宿~上野間の折り返し運転となり、上野~品川~大崎間が運休となります。「大崎行」は普段から存在しますが、「上野行」は極めて異例です。※撮影は、令和元年11月16日、西日暮里駅にて。E235系 9064G 内回り内回り電車ですが、なんといつもどおりの「山手線(池袋・新宿方面)」で、唖然としてしまいました。当時は、後部の表示がすぐに切り替わってしまうことを知りませんでした。E235系 9017G 外回り続いて外回りです。こちらもなんと「山手線」のみ。普段なら「山手線(上野・東京方面)」になっていると思いますが、あまりのシンプルさに唖然です。E235系 9003G 外回り何本か待ちましたが、やはり「上野行」の表示は無いようです。民営化以降、工事による山手線の運休は史上初だそうです。そんな中、せっかくのイレギュラーを記録しようと思っていたのですが、あまりにもインパクトのない内容でした。強いて言えば、経由表示のない「山手線」はレアなのでしょうかね。次回は、京浜東北線についてアップいたします。

2025.11.04

コメント(0)

-

JR貨物 EF81627

JR貨物 EF81627EF81シリーズで、今回はJR貨物所属のEF81627です。昭和44年9月6日、EF8127号機として三菱で誕生したカマで、富山第二機関区に配置されています。以来、北陸本線を中心に活躍し、民営化の際にJR貨物(富山機関区)へ継承されます。その運用範囲は関西から青森まで広範囲で活躍しました。改番により+600番台が与えられ、EF81627号機となります。600番台の中で最若番でした。平成27年1月25日 富山機関区にて北陸本線での撮影を行っていた際、機関区に留置中のEF81627を撮影したものです。複数が繋がっていた記憶ですが、手前の車両に隠れていたためこのような構図になっています。隣のカマも同形態で、おそらくは同時に休車となっていたEF81628号機と思われます。この時点において初期車は既に運用を離脱しており、廃車待ちの留置と考えられます。しかし、そのまま永らく保留となっていたようで、令和元年度になってから除籍されたそうです。

2025.11.03

コメント(0)

-

団体列車:寝台急行「天の川」で行くあきたの旅

団体列車:寝台急行「天の川」で行くあきたの旅平成25年11月2日、東京駅からDD51が牽引するブルトレを運転するという、極めて異例の団体列車が運転されました。正式団体名称は、『DD51に魅かれて 寝台急行「天の川」で行くあきたの旅』。あらかじめパンフレット等で時間の告知はされていましたが、ダイヤ情報を含む雑誌等には公開されなかったため、混乱した方も多くいらっしゃったのではないでしょうか?私もそのうちの一人です。地元ではまずDD51牽引の列車を見ることはなく、これは私が地元で鉄道写真を撮り始めた昭和40年代後半以降からの歴史であり、上野駅へ成田線からの乗り入れがあった程度しか見たことがありません。2011年に『DD51842:快速「烏山山あげ祭り」』が2013年に2日間運転された訓練運転があったくらいです。もっとも、その訓練運転もこのDD51牽引の臨時列車を運転するためのもの(普段DD51の機関士が24系を牽引したことがない、或いは田端区機関士の緊急対応用)ではないかと思っています。そんなことで、不確実な夜より明るいうちの回送を狙いたいということで、スノ・ラビさんから情報を得てなんとか撮影することができました。※撮影は、平成25年11月2日です。DD51842 回9842レ 団体列車「天の川」送込み回送団体旅行の告知絵柄どおり、得体の知れないへッドマークを取り付けていました。現役時代の急行「天の川」はヘッドマークなんかもちろんありませんし、24系も使用したことはありません。普段は貨物線を行く列車を後ろ向きメインで撮ることがなく、撮影場所の設定に困りました。結果的に強引なアングルになってしまいましたが、ヘッドマークメインということで妥協。スピードが非常に遅かったため、なんとか助かりました。本番は19時ころの通過。30分以上前から準備万端整えて余裕をかましていたのですが・・・出掛けに大宮時間を赤羽通過と勘違いしてしまい、目の前で撮り逃すという大失態。なので、残念ながら画像はありません。EF651115牽引 回9842レちなみに、送込み回送はPF1115号機牽引のプッシュ・プルとなりました。本運転には補機は連結されず、高崎からはEF81が牽引しています。今回、なぜ急行「天の川」としたのか、上野発とせずにわざわざ山手貨物線経由の東京発としたのか、なぜこの区間で牽引実績の皆無だったDD51の牽引としたのか、謎だらけの団体列車でした。EF641000番台牽引 20系寝台客車:寝台急行「天の川」EF58牽引 20系寝台客車:寝台急行「天の川」EF58牽引 10系寝台客車:寝台急行「天の川」

2025.11.02

コメント(0)

-

ED75700番台牽引:一般貨物列車(奥羽本線)

ED75700番台牽引貨物列車:奥羽本線今回は1枚のみですが、奥羽本線で撮影したED75700番台牽引の貨物列車です。昭和61年9月9日 奥羽本線(撮影地不詳) ED75700番台牽引 貨物列車撮影場所が不詳ですが、多分、鷹ノ巣辺りだと思います。寝台特急「日本海」の写真を撮るために構えていた際に通り掛かったもので、編成は短く、ワム80000やタキ・トラ・コキが少しずつ連なる区間貨物っぽいです。59・2改正を過ぎていますので、既に緩急車の連結もなく、ローカル然とした編成ですが、さらに時代が進むと、辛うじて残っていた駅扱い・車扱いも殆ど廃止され、このような編成も消えていくことになります。国鉄時代末期のローカル貨物の最後の姿です。

2025.11.01

コメント(0)

-

東武鉄道 10000系:日光線(栗橋~新古河)

東武鉄道 10000系:日光線(栗橋~新古河)※本記事は、2020-06-14に投稿したもので、当時の表現になっています。令和2年6月6日に実施された東武鉄道ではダイヤ改正。利用者ではないので大変地味に思えてしまう部分(失礼!)ですが、地下鉄直通車から転用改造を受けた20400系の本格的な運用開始により、日光線や伊勢崎線系統の勢力図が大きく変わって待ったようです。どのような状態になっているのかピンと来なかったので、試しに日光線新栃木駅発の上り時刻用を確認すると、特急列車を除き、すべてが栃木又は南栗橋行きとなっていました。栃木行は宇都宮線の列車と思われ、従来新栃木方面からの浅草行き区間急行がすべて消滅、南栗橋で完全に分断されてしまったようです。銀色の電車はあまり着目して撮影することはないのですが、日光線栗橋~新古河間で撮影した写真の中に3枚ほど10000系の写真が出てきました。※撮影は、平成24年5月5日、栗橋~新古河間にて。10000系 11602編成 区間急行10000系 11608編成 区間急行10030系 11660編成 区間急行順光の上り列車ばかり撮影したようで、すべて区間急行の浅草行きでした。同じ10000系列でありながら、顔が随分と違っているのも特徴です。初期車は昭和生まれですから、既に30年を経過。しかし、未だに8000系も残っているところから、まだまだ第一線で活躍しそうです。閑散区間からの撤退も、益々都心での活躍が多くなり、その分酷使されそうな感じです。

2025.10.31

コメント(0)

-

485系:勝田区 K60編成

485系:勝田区 K60編成成※本記事は、2013-01-27に投稿したもので、当時の表現になっています。先日、勝田車両センターのK40編成が廃車回送されたことで記事をアップいたしましたが、平成25年1月22日、K60も帰らぬ旅に出てしまったようです。K60編成は、両端ともに北海道用に製造されたクハ485-1500番台を連結しており、新潟車両センターT18編成と並んで大変貴重な編成でした。塗装は勝田区専用のイルカ塗装になっており、引退するのであれば是非原色に戻してリバイバル列車等に活躍してもらいたかったですが、その願いもかなわず、このまま解体されてしまうようです。常磐線を基点として団体列車に活躍するとともに、臨時設定では全国でも珍しい急行列車として運転されるなど、年間を通じて活躍していました。それほどのシチュエーションは記録できていませんが、過去ログともにご紹介したいと思います。平成20年1月5日 成田線 小林~木下間にて 団体列車快速「常磐エアポート」を撮影しに行ったときのもの。成田線への初詣臨にも活躍していました。平成20年4月12日 新松戸駅にて新松戸駅に停車し、西船橋方面に立ち去ったK60編成。団体列車のようです。207系を撮るために待機していたときのことでした。平成21年10月18日 西川口~蕨間にて 団体列車K60編成は485系ですので東北本線にも入線しますが、そのほとんどは武蔵野線経由であるため、地元を通ることは滅多にありませんでした。平成22年7月19日 北本~桶川間にて 回9838Mこちらも珍しい、高崎線での撮影です。183系「草津52号」を撮影するために訪れたものですが、偶然にもその姿を捉えることができました。K60編成の特徴として、一般団体列車のほかに、各方面への臨時急行列車や快速列車にも使用されることが多かったことでした。これは6両編成というちょうど良さがあったものと思われ、4両編成のK40編成とは対照的でした。過去ログ参考485系K60編成:急行「横浜ベイエリア」485系:勝田区 K40編成485系K60編成:急行「ぶらり鎌倉」485系K60編成:快速「那須野満喫」485系K60:臨時急行「わくわく舞浜・東京」

2025.10.30

コメント(0)

-

DD51原色:寝台特急「カシオペア」(展示車)

DD51原色:寝台特急「カシオペア」(展示車)令和7年、とうとう引退となってしまった「カシオペア」。定期「カシオペア」時代。函館~札幌間の牽引機は、平成11年の運転開始以来、一貫してDD51型が重連で牽引にあたりました。「北斗星」は運転開始初期にDD51型原色が牽引しましたが、直ぐに北斗星色に塗り替えられてしまったため、後発の「カシオペア」の牽引は北斗星色のみとなっています。したがって、原色のDD51に「カシオペア」のヘッドマークが付くのはイベントに限られました。平成22年11月20日 DD51888平成24年11月10日 DD51842いずれも「尾久ふれあい鉄道フェスティバル」における展示です。DD51は高崎のものですから、当然にして「カシオペア」を牽く機会はありません。考えてみれば、私が最後に北海道へ行ったのが平成5年ですから、まだ「カシオペア」という列車自体が存在していません。よって、DD51牽引の「カシオペア」は実物さえ見たことが無い訳です。鉄道誌などで見慣れてしまったため、新鮮さの感じられないDD51牽引「カシオペア」ですが、終わってみればこの架空の姿しか記録に残っていないというのも非常に残念です。

2025.10.29

コメント(0)

-

JR貨物 DE101581

JR貨物 DE101581DE10シリーズで、今回はDE101581号機をご紹介したいと思います。平成22年5月22日 大宮車両所にて1581号機は、川崎重工製で、昭和48年5月4日早岐機関区の配置の九州育ち。昭和59年に香椎機関区へ異動後、門司機関区への引継ぎを受け、JR貨物へと継承されました。平成8年3月に愛知機関区へと異動、永く活躍しましたが、令和2年に廃車になってしまったようです。写真は、大宮車両所に入場し、全般検査を受けているところを公開されていたもので、分解状態となっています。同機は愛知へ異動後にA更新青塗装となっていたようで、この時の検査で更新色になった模様。工程がもう少し遅れていれば青更新が見られたのかと思うと、大変残念な気持ちです。当時、分解中の車両なんぞ何の資料にもならないと思っていましたが、国鉄機が完全消滅しそうな今となっては、こんな姿であっても撮っておいて良かったと思います。

2025.10.28

コメント(0)

-

JR貨物 ED751023・1034

JR貨物 ED751023・1034既に全廃となって久しいJR貨物のED75。単体では殆ど撮影したことのなかったED75ですが、ちょこっとだけありましたのでご紹介いたします。平成19年5月26日 ED751034 大宮車両所にて公開で展示されていた1034号機。1000番台は高速運転対応の区分で、大量余剰が発生した59・2ダイヤ改正を乗り越え、JR貨物にも多数が継承されました。この頃のふれあいフェスタでは毎回ほぼ1両の入場車があり、細々ながらも検査出場がありましたが、今から考えればこの頃がギリギリ最後の検査入場だったように思います。平成20年8月9日 ED751023 & ED751034 水戸駅にて水戸駅構内にある機関車の電留線。常磐線の撮影に行った際、水戸駅での乗り継ぎで偶然撮影できたもの。当時としてもED75の運用は殆どなくなって、有効時間帯に撮影するのは至難の業だったように記憶しており、その後、東日本大震災で決定的な打撃を受けることになります。1023号機のように、ラッピングによりしょーもない姿になってしまい、ED75の写真を撮りに行く気にはならなくなった結果、末期のED75の記録はほとんど残っていません。ここにある2枚の写真も偶然写っていた、程度のものでした。1034号機は、JR貨物のED75としては最後まで残り、平成24年3月改正以降に廃車となりました。一方、1023号機に関しては情報が見つかりませんでした。最後までは残っていなかったようなので、この写真を撮って間もなく廃車になってしまったようです。

2025.10.27

コメント(0)

-

E351系:特急「スーパーあずさ」

E351系:特急「スーパーあずさ」※本記事は、2018-03-20に投稿した記事を一部修正したもので、当時の表現になっています。曲線がスピードのネックになっていた中央東線。特急「あずさ」の需要に応えスピードアップを目的として誕生したのがE351系特急車両です。平成5年12月から営業運転を開始し、8+4両の12両編成を5編成60両が製造されました。翌平成6年にはグッドデザイン賞も受賞しています。ちなみに、JR東日本が導入する車両の形式に「E」を冠した最初の形式でもあります。制御つき自然振り子装置を搭載し、曲線の通過速度をアップすることになりましたが、山岳区間における走行性能から一般特急型車両と所要時間に差が生じるため、「スーパーあずさ」として区別したのも同線では最初の例となりました。平成9年にS3編成が暴走事故に巻き込まれ、早くも5両が廃車となってしまう不幸に見舞われましたが、使用可能な部品を使用して車体を新製し原番号で復活させたために製造量数は60両のままとなっています。当時、この事故は大きな話題となりました。個人的にはそれほど好きな形式でもなかったため、写真を撮ったことは全くありませんでしたが、ちょうどデジカメを導入した頃から201系の引退が始まったため、その際に撮影していたことから幾度となく機会もあり、そこそこコマが残っていました。平成18年6月7日 西国分寺駅にて初めて撮影した「スーパーあずさ」ですが、デジカメの理屈がまだ分かっておらず、小さい容量で撮影してしまい、不安定な画質に。それと、この変換可能はLEDのヘッドマークが曲者で、「スーパーあずさ」を表示するかどうか、シャッターを切る瞬間まで分からないのが厄介でした。平成19年3月14日 西国分寺駅にて201系の置き換えが半々くらいまでなったときに撮影に行ったものです。目的である201系にカブられてしまったこの写真を良しとするか、ダメとするか・・・平成20年4月5日 東中野~中野間にてこれも201系の終焉を記録しに行った頃で、サクラとの組み合わせを狙ったものでした。当時の記録を見ますと、この日は御茶ノ水駅構内のポイント故障により大幅なダイヤ乱れがあり、いつ何が来るのか分からないような状況であったようです。サクラは満開を過ぎ、結構散ってしまったようでした。平成20年7月9日 新宿駅にて M50編成「試運転」と並ぶ「スーパーあずさ19号」(再掲)たまたま午後からの仕事の時に、新宿駅で発見し撮った写真です。平成20年10月11日 相模湖駅にて 「スーパーあずさ23号」まだ性能の低いデジカメ時代で、暗くてブレてしまいました。構内のカーブはきついですが、その分、E351系の車体の倒れ方が良く判る写真です。この角度に合わせ車体上部が絞り込まれています。平成21年3月28日 勝沼ぶどう郷駅にて 「スーパーあずさ18号」平成21年3月28日 勝沼ぶどう郷駅にて 「スーパーあずさ19号」こちらもサクラとのコラボですが、都心のサクラよりもかなり開花が遅かったため、まだ1分咲きくらいでしょうか。せっかく遠征したものの、残念な結果に。平成21年3月28日 相模湖駅付近にて 「スーパーあずさ23号」またも帰り道に相模湖駅で下車。山陰は陽がどっぷりと暮れ、写りはやはり厳しいものでした。平成22年4月4日 新宿駅にて 「スーパーあずさ19号」調べてもなんの記録が残っていなかったので???だったのですが、丸ノ内線のサクラを撮りに行った帰り道、何故か新宿駅に立ち寄って撮影したようです。保存データにも整理していないようでしたが、どうもケータイで撮影しており、バックアップも忘れていたみたいです。平成24年9月6日 八王子駅にて 「スーパーあずさ4号」外回りのあるセクションへと異動となり、特に午前中が中央線沿線になると、ちょうど上りの「スーパーあずさ4号」通過に重なることが多くありました。既に大糸線への乗り入れが無くなっており、中間の運転台を営業運転で見ることができなくなっていました。そんな状態ですと、逆に見たくなってしまう気持ちが大きくなり、こんな写真も撮るようになっていました。平成24年9月10日 日野駅にて 「スーパーあずさ4号」日にち場所が変わって、今度は日野駅です。以前、ここで撮れると思っていた構図を選んだのですが、中央快速と並んでしまったので撮ることができなかったのです。この回は「スーパーあずさ4号」が2分くらい遅れたようで、単独で構図に収めることができました。多摩川の鉄橋まで一直線のストレート。現場回りをするようになって知ったお気に入りの構図なんです。平成30年2月17日 新宿駅にて E351系 「スーパーあずさ5号」現場のないセクションに異動となりますが、機会あるごとにE351系を撮れないか模索するものの、何故かタイミングが合わず捉えることができませんでした。この時も「ホリデー快速富士山」からの撮影で新宿駅に降りた際、1本早い埼京線に乗れたために偶然間に合ったものでした。結局、引退が既に決まっていたためか、側面のサボも最後まで改修されずに幕式のまま最後を迎えました。E351系は一部が既に解体され、E353系の運用により離脱した編成もあったようです。最後は3編成が運用され、平成30年3月16日をもって定期運用から外れました。まださよなら運転が残っていますが、既にすべてが長野に戻されたそうです。その特殊性から転用の道もなく、すべてが解体されてしまうようです。JR東日本とすれば産業遺産とも言える車両ですから、先頭車とパンタ車くらいは保存してほしいものです。お疲れさまでした・・・E351系。

2025.10.26

コメント(2)

-

東急電鉄池上線:7700系

東急電鉄池上線:7700系平成30年11月24日、東急多摩川線・池上線で運用されていた7700系がラストラン「7700系さよなら列車イベント」を実施、終焉を迎えました。元々は縁のない地域の路線でしたが、特に池上線にはいくつかの現場を抱えていたため、訪問の都度撮影をしていました。ラストランの撮影は勿論行きませんでしたが、まとめとして編成順に過去写真を並べておきたいと思います。平成23年6月6日 7901F 車内平成23年6月6日 7901F 洗足池駅にて平成23年10月6日 7903F 池上駅にて平成25年5月5日 7903F 池上~千鳥町間にて平成23年7月1日 7906F 池上駅にて平成23年10月6日 7907F 池上駅にて平成23年6月6日 7910F 洗足池駅にて平成23年6月6日 7910F 洗足池駅にて平成23年7月13日 7910F 洗足池駅にて平成25年5月5日 7912F 旗の台駅にて平成23年7月13日 7914F 洗足池駅にて平成23年7月1日もっとたくさん撮影していたような気もするのですが、他に1000系や新7000系なども走っていたため、この程度しか残らなかったようです。レア種の7915Fは平成22年9月に廃車となってしまったようで、デジカメ化後に訪問した時には既に居なくなっていました。東急電鉄内としては完全撤退となりますが、何編成かは養老鉄道への譲渡により引き続き活躍する姿を見ることが出来るようですので、製造から50年選手として電車最古参になる確率も高いかもしれません。

2025.10.25

コメント(0)

-

京成バス:富士重工・ボルボ製 連節バス

京成バス:富士重工・ボルボ製 連節バス今回はバスネタです。現在では、主要都市で何か所かで導入されている連節バスですが、その昔はかなり限定された場所にしか存在しませんでした。古くは京王バスや国鉄などでトレーラーバスがあったようで、本格的な連節バスが導入されたのは昭和60年に茨城県で開催された国際科学技術博覧会(つくば万博)のようです。その頃はバスに興味があったわけではないため、実車を何台も見ていたものの、写真1枚すら撮っていませんでした。万博で使用された100台の連節バスは、閉幕後に80台がオーストラリアへ輸出され、一部が東京空港交通でリムジンバスに使用されていました。その事情も記憶にあるのですが、当時は今のように情報が発達していたわけでもなく、行動を起こす前に消え去っていました。一般路線用として初めて連節バスを導入したのが京成バス。急増する利用者の輸送に充てるため、幕張新都心に10台が導入されたそうです。そのこと自体も全然興味を持たなかったのですが、バスコレクションの登場以来、バスに興味を持つようになり、さらにこの初代連節バスが引退するという情報が入ったため、他の用事と合わせて撮影することができました。※撮影は、平成20年7月12日 海浜幕張駅前ロータリーにて。そもそも、どの路線にどのくらいの頻度で走っているのかさえ知りません。そんな中、目の前にいたバスを長い信号待ちの間に行かれてしまい、撮り逃してしまいました。あきらめて交差点の日陰で一服していたら再び現れ、やっと捉えることができたのがこの1枚です。停車中の写真を撮ってから折り返し間合いに道路~歩道橋を走り込み、安全な高い場所から撮影することができました。もう1本くらい撮りたかったのですが、とにかく猛暑で日陰が無く、どのタイミングで来るのかも分からず、娘の安全も考慮してこの日は諦めました。もう1回くらいは撮影に行こうと思っていたところ、この写真を撮って間もなく運用から外れてしまったようで、結局この2カットのみに終わってしまいました。引退の理由が都心の排ガス規制にあったようで、導入から10年で引退となりました。しかし、バスならまだ使えますので、譲渡が検討されていたようです。当時は確か鹿児島へ行くと言っていたようなのですが、どうも計画は頓挫してしまったようです。最近になって、JRバス関東に譲渡され白河の研修センター送迎に当たっていることを知りました。JRバス塗装の同車はとても中古とは思えないキレイさで、これはちょっと行ってみたくなりました。しかし、その後に新型の連接車が増備され、既に一部が廃車されてしまったそうです。

2025.10.24

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:ED62(その1)

国鉄 直流型電気機関車:ED62(その1)国産初の新性能直流型電気機関車と言えばED60となりますが、ED60が平坦地用なのに対し、勾配抑速ブレーキを付加して勾配線用として誕生したのがED61です。中央本線で貨物用として活躍していたED61は、大型強力勾配機EF64の登場により活躍の場を失ったわけですが、これを飯田線の旧型貨物機の置換え用として転用したのがED62です。飯田線への入線に際しては、線路に掛かる軸重の関係により中間台車1軸を追加改造し、形式もED62と改められました。18両全機が改造を受け、飯田線に集中配置されました。(晩年は大糸線でも使用されたようです。)昭和56年11月22日 野田城~東上間にて豊橋口の貨物列車です。シャッタースピードは稼げているはずなのですが、何故か先頭がブレてしまっていて番号が解読できません。何となく、現在保存されている17号機のように見えます。昭和56年11月23日 伊那松島駅構内にて ED622単機伊那松島区に寄ったとき、偶然居合わせた2号機。パンタを上げていたので出区待機中でしょうか。停車中の写真でも、パンタを上げているだけで表情が活きてきますね。この写真では、足回りの様子も判りやすく撮ることができました。昭和57年8月10日 伊那松島駅にて ED629牽引 上り貨物列車伊那松島駅に侵入する上り貨物列車。駅の辰野寄りで、右側に見えるのが伊那松島機関区です。何故かこの9号機のナンバーは、他車と違って非常に窮屈な配置になっています。昭和57年8月10日 (撮影区間不明) ED625牽引下り貨物列車飯田線では、このような可愛い編成の貨物列車がやたらあったような気がします。中には緩急車(車掌車)1両のみなんていうのもありましたね。昭和58年1月10日 東上~野田城間にて ED6215鉄塔が鬱陶しいですね。貨物列車はダイヤが分らないので、大体は移動中に来ちゃったりするんですよね。アングルを選ぶ間もなく撮っていることが多いです。マミヤM645でモノクロ撮影ですが、晴天だとすごくコントラストが出て良く撮れるんですよね。昭和58年1月11日 駒ヶ根駅にて1日の撮影が終わり、この日は駒ヶ根駅近くに宿泊したかな?夕陽が落ちそうになるくらいの時間、駅付近をまったりと散歩してたら、クモニ13の荷電とED62の交換シーンを見ることが出来ました。この頃なら撮らないで見過ごしてしまうシーンですが、望遠レンズで覗いてみたら、トップナンバーだったんですね。初めてのご対面でした。これはせっかくのシーンだと思い、この絵を押さえると共に、走行写真も撮りたくなって、駅から離れて場所を確保することにしました。直ぐに踏切がなってしまって、あまり遠くまで移動することが出来なかったのですが、ゆっくりと加速する絵を押さえることができました。昭和58年2月10日 駒ヶ根~伊那福岡間にて駅間は歩いた区間を表示しています。どこの駅間だか良く分らないんですよね。1度に5駅くらい歩くのは普通なんで。バックのアルプス連峰には雪が積もっています。滅茶苦茶寒い日だったことは覚えています。(その2)に続きます。

2025.10.23

コメント(0)

-

富士急行線2000形:2001編成「フジサン特急」

富士急行線2000形:2001編成「フジサン特急」※本記事は、2016-01-12に投稿したもので、当時の表現になっています。富士急行線では、平成26年2月に引退した2000形2002編成に続き、平成28年2月をもって残る2001編成が引退することとなりました。同形式は元国鉄165系「パノラマエクスプレスアルプス」であり、導入経緯等は過去ログ『富士急行線2000形:パノラマエクスプレスアルプス復刻塗装(乗車編)』で触れていますので、ここでは割愛いたしますが、元JR東海371系からの改造導入される「フジサンビュー特急」の入線により引退となります。過去ログでも触れていますが、せっかく優れたデザインの車両に描かれたフジサンの絵がどうしようもなく嫌いなので、わざわざ写真を撮りに行く気にはなれなかったのですが、たまたま機会があって少しだけ記録していました。平成18年10月22日 河口湖駅にてバスコレ等の限定品を購入するために現地へ訪れた際に撮った写真。というか、やっと撮れたのがこの1枚。本来なら購入後に撮影に徹する予定でしたが、余りの手際の悪さに暴動寸前までヒートアップしたバスコレ販売史上に名を残すことになった現場です。9時頃に到着して写真を撮り始めたのが13:30ですから、如何に酷かったかご理解いただけると思います。そんなつらい思い出の1枚です。平成21年3月28日 大月駅にてこれも富士急の撮影に行った訳ではなく、中央線撮影会の集合を大月駅としたため、待ち合わせの合間にたまたま撮影できたものです。その後、2002編成の引退時に撮影した際は2001編成が検査中であったため撮影することができず、撮影できたのはこの2枚だけでした。戦後鉄道史で活躍した急行型電車も北陸地域にほんの一部が残るのみであり、直流急行型の残党もここに消滅することになりそうです。『富士急行線2000形:パノラマエクスプレスアルプス復刻塗装(乗車編)』『富士急行線2000形:パノラマエクスプレスアルプス復刻塗装(駅撮り編)』

2025.10.22

コメント(0)

-

旧型国電 40系:クモハ40074(保存車)

旧型国電 40系:クモハ40074(保存車)近場にありながら今回初めて鉄道博物館を訪問する機会があったため、保存車のうちの1両であるクモハ40についてご紹介したいと思います。旧型国電の40系と言われる系列に属する電車は、昭和7年から11年に掛けて製造された電動車で初めて20m化を果たした車両です。40系の電動車には、両運転台のクモハ40、片運転台のクモハ41があり、制御車にはクハ55のほかクハニ67を擁します。さらに中間車のサハ57及び2・3等合造車のサロハ56といった面々で構成されていました。製造後期には出力を増強したクモハ60に形式を変えた40系も誕生しています。製造は戦前となりますが、戦中・戦後にさらに複雑な内容となりますが、ここではご紹介しきれないので詳しくはWikipediaをご覧ください。開館当初から収蔵されたクモハ40074。40系には大きく分けると前期型と後期型があり、前期型の平妻に対し後期型はいわゆる半流型になっています。40074は、昭和10年に誕生し、主に東京地区で活躍。第二次世界大戦の戦火を潜り抜け、戦後も第一線で復興・高度成長期を支えました。新性能化の波に押され、晩年は国府津電車区の職員輸送や入換などで使用されましたが、民営化直前の昭和62年3月30日に廃車となります。しかし、既に殆どの旧型国電が引退して貴重な存在となった同車は、民営化後の昭和63年3月に車籍を復活、なんと平成12年まで生き延びました。その後はさすがに本線を走ることはなくなりましたが、平妻型のクモハ40054(こちらは青梅鉄道公園で保存)と共に保存され続け、鉄道博物館の開設時に収館対象となって現在に至ります。40074は車内に入ることができます。最後に旧国王国となっていた大糸線・飯田線・身延線で多く触れてきた旧型国電の車内。こんな乗り心地の悪い電車に好んで乗って楽しんでいたことを思い出します。強いて言えば、やはり音と匂いが欲しいですね。視覚は満足しても、やはり旧型国電としては釣り掛けモーター音、きしむ車体音、そして床と床下から湧き上がる油の匂い。これらが立体的に「経験」として記憶されているんですね。この辺りを若い人たちに伝えられないのがもどかしいんですよね。開館前年の大宮総合車両センターの公開で展示された40074。もう屋外で展示されることは無いんでしょうね。入換など事業車として重宝されたクモハ40ですが、現役時代に記録できたのは大糸線と出力増強改造された飯田線のクモハ60だけで、日常を走っていた同車を捉えることができなかったのは残念です。

2025.10.21

コメント(0)

-

JR貨物 DE101546

JR貨物 DE101546DE10シリーズで、今回はDE101546号機をご紹介したいと思います。平成20年5月24日 大宮車両所にて1546号機は、川崎重工業製で、昭和46年10月22日に稲沢第一機関区の配置。それ以来稲沢~愛知を離れることなく、国鉄→JRと活躍を続けました。写真は、おおみや公開にて検査に来ていた同機が展示されたもので、まだ整備前の様子ですが、車体は比較的キレイなようです。同機は、平成28年2~3月ころに廃車になってしまったようです。

2025.10.20

コメント(0)

-

都営新宿線 10-300R形:10-320編成

都営新宿線 10-300R形:10-320編成平成28年10月3日、東京都交通局都営新宿線の10-320編成が廃車のため若葉台へ回送されたそうです。10-300形は、老朽化が進んだ10-000形の置き換えを目的として平成17年から製造された車両で、新製車300形と、先頭車のみ既存の000形に組み込んだ300R形があります。製造からまだ10年強ですので、当然にして世代交代となる車両ではありませんが、300R型については、旧車の000形共々廃車と言う憂き目に遭うことになってしまいました。製造からまだ10年程度しか経っておらず、非常に勿体無いと思うのは私だけでは無い筈です。平成22年6月3日 都営新宿線 船堀駅にて 10-320F新宿線の車両を撮る機会と言うのは殆どなかったのですが、外回りの仕事をしていた頃、地上区間への訪問機会があり、待ち合わせや帰り道に撮影できることが若干ありました。この写真も短時間のうちに撮ることができた数少ない写真で、R編成としては唯一の捕捉となってしまいました。先頭車のうちのどちらかがM車であれば、地方鉄道への譲渡なども考えられたのでしょうが、25年も製造年次差がある車両と運命を共にするなど想像できることも無く、心から勿体無いと感じてしまいました。

2025.10.19

コメント(0)

-

クモハ211:長野色の湘南顔

クモハ211:長野色の湘南顔今回はちょっと変わったタイトルです。平成26年(2014年)5月24日に開催された「鉄道のまち大宮鉄道ふれあいフェア2014」での1コマから、なかなかお目に掛かることができない整備途中の車両をご紹介いたします。クモハ211-1009211系が上野口から撤退し、転用改造待ちの車両が東日本各地で疎開していました。これらは次の転用地に合った改造を受けるため、徐々に大宮工場に運ばれており、この写真もその工程のほんの一部分ということだと思います。外観に変化を見せるとすれば、本来は別体であったスカートとスノープラウが一体型となったため、正面の印象がやや異なるくらいでしたが、それほど注目すべき点ではありません。しかし、写真のように、側面の車体色が新長野色になっていながら、正面の帯が湘南色のままであるために、見た目の違和感がハンパではありません。出場するときは勿論きちんと整備された状態になりますので、ほんの一時しか見ることのできない、貴重なタイミングであったと思います。この整備棟は展示対象物としておりませんので、毎回とも自然な行程のままを見学させているわけですが、もしかしたら、意図的にこのようなものを組んだかもしれません。だとすれば神対応だったと言って良い内容でしたね。

2025.10.18

コメント(0)

-

583系仙台車:団体列車 リバイバル「はつかり」

583系仙台車:団体列車 リバイバル「はつかり」JR東日本に最後まで残った583系。晩年は秋田車となりましたが、仙台に居た時代に団体列車による「はつかり」としての企画列車が何度か設定されました。今回は「はつかり」として仕立てられた3本をまとめてご紹介いたします。平成21年3月20日 583系仙台車「〈はつかり〉〈おおとり〉で行く北海道への旅」という企画で設定された団体列車です。前後ともイラストマークでした。平成22年10月16日 583系仙台車前回から1年半後、またも「青森行き 特急『はつかり』の旅」という企画で団体列車が設定されました。この回は、前頭が文字マーク、後部がイラストマークとなり、変化が見られました。個人的にはやはり文字マークの方が好きですね。バックに写る石川正利商店も既になくなっている。平成23年12月3日 9011M 583系仙台車またさらに1年後、団体列車「583系特急はつかり青森行きの旅」が企画されました。この日はあいにくの雨。さらに結構ダイヤが乱れたようでした。この回は、前後ともイラストマークでの運転となりました。元々青森運転所に居た車両でしたが、仙台で極力原型に近い状態に整備した際、ヘッドマークなどは交換されてしまったようで、残念ながらオリジナルの「はつかり」マークは常備されなかったようです。やはりステッカーですと、どうしても違和感が出てしまいますね。まあ、そんな文句を言っても車両があってこそですが・・・。583系:特急「はつかり」その1583系:特急「はつかり」その2485系:特急「はつかり」583系:特急「ふるさと」

2025.10.17

コメント(0)

-

E257系:特急「かいじ」

E257系:特急「かいじ」平成31年3月ダイヤ改正により、中央本線(中央東線)の特急列車がE353系に統一されることになり、E257系による定期特急列車が消滅しました。今回は、E257系で永らく運転されてきた特急「かいじ」についてまとめておきたいと思います。平成20年4月5日 東中野~中野間にて平成20年9月6日 西国分寺駅にて平成20年10月11日 鳥沢~猿橋間にて「かいじ183号」平成20年10月11日 初狩駅構内にて 「かいじ103号」平成20年10月11日 大月~初狩間にて 「かいじ107号」 平成20年10月11日 初狩~大月間にて 「かいじ188号」平成29年11月29日 日野駅にて 「かいじ110号」平成29年11月29日 日野~豊田間にて 「かいじ109号」そこそこの枚数は撮っていましたが、一連の遠征での写真が殆どで、これを除くとあまり遭遇率は高くなかったようです。ヘッドマークは先頭車の形状により大小ありますが、いずれも正面がちに撮らないと写りづらく、「かいじ」を主張する写真は殆どありませんでした。平成31年1月4日 東京駅にてこちらの写真、厳密には「中央ライナー」の送り込み回送のものとなりますが、東京駅到着時に「かいじ」のままやって来たため、貫通型の「かいじ」のヘッドマークをキレイに取り込むことが出来ました。この改正で定期列車からE257系は撤退となっていますが、しばらくは臨時列車としてこの姿が見られました。183系・189系:特急「あずさ」189系 M11編成(松本車):特急「あずさ」189系:臨時特急「あずさ銀嶺」183・189系 H81編成:団体列車「長野行き 懐かしのあずさ号の旅」

2025.10.16

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF15(東京機関区)

国鉄旧型電機 EF15(東京機関区)EF15シリーズで、今回は東京機関区所属の後期型を中心に色々と。殆どが地元での写真ですが、どの所属のEF15よりも東京機関区所属車が多く残っていました。それだけ山手貨物線系の運用が多く設定されていたものと思われます。昭和57年6月 品川駅にて EF15153品川駅で偶然撮った153号機ですが、このカマは全ての窓がHゴム化されておらず、非常に美しいスタイルのまま残っていました。東京区生え抜きのカマだと思っていたのですが、意外と流転の人生を送っており、最後までこの姿を保っていたのは奇跡と言えるでしょう。153号機昭和32年 8月14日 川崎製 新製配置 新鶴見機関区昭和37年10月 1日 沼津機関区昭和39年 1月11日 広島機関区昭和54年 1月17日 東京機関区(借入れにより53.11.9より在籍)昭和58年11月11日 廃車昭和54年頃 蕨~南浦和間にて EF15157正面窓はもちろんですが、側窓も一切Hゴム化されておりません。もうちょっとサイドの判る写真だと良かったんですが、この角度だと返って側面に凸凹がないのが良く判別できます。157号機昭和32年10月29日 日立製 新製配置 新鶴見機関区昭和34年 1月 7日 長岡第二機関区昭和37年 9月30日 沼津機関区昭和39年 5月13日 広島機関区昭和54年 5月22日 東京機関区昭和58年 8月 5日 廃車昭和55年頃 蕨~西川口間にて EF15180いずれも昭和55年頃に撮った15180号機2点です。180号機は偶然にも2枚撮っていました。180号機(他区貸し出しは多いので省略)昭和33年 9月30日 東芝製 吹田第二機関区昭和40年 9月 3日 広島機関区昭和53年10月 1日 東京機関区昭和58年 1月24日 廃車昭和57年7月頃 蕨駅にて EF15194蕨駅でまだ貨物の取り扱いが行われていた頃。東京機関区にいたのはわずか2年ちょっとだったんですね。194号機昭和33年11月10日 川崎製 新製配置 稲沢第二機関区昭和38年 9月24日 米原機関区昭和39年 8月27日 浜松機関区昭和40年 9月26日 新鶴見機関区昭和55年10月22日 東京機関区昭和58年 2月26日 甲府機関区昭和59年 6月 6日 廃車昭和55年7月頃 蕨~西川口間にて EF15195昭和56年5月頃 蕨~西川口間にて EF15195下記データをご覧いただくとお判りのように、非常に細々転々としております。この写真を撮った後、廃車を免れて身延線用として甲府に転属し、直ぐに八王子に来ています。おそらく、ED16の置換用だとは思いますが、また直ぐに貨物合理化による機関車の大量余剰の憂き目に遭い、あまり活躍する期間も無く廃車になってしまったことが伺えます。195号機昭和33年11月21日 川崎製 新製配置 稲沢第二機関区昭和38年 9月 1日 米原機関区昭和39年 9月 5日 浜松機関区昭和42年 5月20日 新鶴見機関区昭和48年 4月 1日 東京機関区昭和58年 3月15日 甲府機関区昭和58年--月--日 八王子機関区昭和59年 8月24日 廃車昭和5〇年? 蕨~西川口間にて EF15201撮影年が判りませんでした。自分で現像しているネガなので、高校生であった昭和54年後半から昭和57年くらいの間のものと思われます。EF15形機関車自体が202号機を最後に生産を終了しており、この201号機も最終型となります。201号機昭和33年 9月24日 日車・富士製 稲沢第二機関区昭和38年 9月 1日 米原機関区昭和39年 3月23日 広島機関区昭和54年 4月11日 東京機関区昭和59年 6月19日 廃車以下はナンバー不明のEF15ですが、添乗ステップが白く塗られていることから、東京機関区の所属と判明しているものです。昭和54年頃? 蕨~西川口間にて撮影時期が全く分からないコマ。多分、昭和54年頃とは思います。ブレてしまってサイドのナンバーも不鮮明ですが、形態やHゴムの白さから201号機のような気がします。昭和52年頃 蕨~西川口間にてこちらは、サイドがせっかくキレイに写っているのに、ピンボケで番号が不明になってしまったタイプ。プレート型の2ケタ番号車です。昭和52年頃 蕨~西川口間にて2ケタ番号車のようですが、朝日の逆光でサイドが潰れ、デッキが正面のナンバーに掛かって見えません。50番台っぽいです。EF15178(東京機関区)牽引:ワム80000 貨物列車

2025.10.15

コメント(0)

-

DD51牽引 貨物列車:八高線(その1)

DD51牽引 貨物列車:八高線(その1)かつては八高線に多数のセメント列車が設定されており、重連仕業も多かったことから、高崎第一機関区には多数のDD51が配置されていました。比較的に近場なので、国鉄時代に数度撮影に行ったことがありました。昭和61年2月4日 重連単機昭和61年2月4日 重連セメント列車昭和61年2月4日 DD51811牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51810牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51811ほか重連牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51815ほか重連牽引 セメント列車列車の重量換算によって重連牽引か単機牽引を分けていたようで、必ずしも重連ではありませんでした。昭和60年に列車掛の乗務が廃止になったと記憶していますが、この昭和61年時点においてはまだ車掌車(ヨ8000)が連結されているのを確認することができます。ここで撮影されたSGなしの800番台のDD51ですが、808~814号機が昭和45年6~7月に掛けて新製配置となっております。同年の2~3月に掛けてSG月の500番台である686~690号機も新製配置されていることから、この時期に一斉に無煙化が図られたものと思われます。このうち500番台のカマと814号機については、民営化を待たずに昭和62年2月に廃車となってしまい、わずか17年弱で命を落としています。また、ここで撮影された800番台は、814号機を除き民営化後もJR東日本に継承されましたが、平成10年から平成13年に掛けて役目を終えています。

2025.10.14

コメント(0)

-

クハ180:特急「とき」

クハ180:特急「とき」181系クハ180は、横軽通過用に連結器の開放装置を装備した車両で、クハ489-0番台車と同様に開放テコを常設していました。これは、補機となるEF63の双頭連結器にある自動連結器のナックルが固定式(一体)であるため、機関車側での開放作業が出来ないことによるものです。開放作業を特急列車側に求めたために出来上がったスタイルと言えるでしょう。運用は「あさま」用と言って良いと思いますが、同じ長野車の運用である「あずさ」にも使用されていました。しかし、協調運転が出来ないことから編成が8両までとされたため、輸送上のネックになっていました。その後、189系の誕生によって12連化が可能となり、これに合わせて昭和51年、早々に専業である「あさま」から撤退することになります。そして、任を解かれたクハ180は、181系唯一となる「とき」に使用されるようになりました。昭和52年頃 上野駅にて文字マーク時代の「とき」。やはりこの組み合わせが良いですね。昭和54年頃 蕨~西川口間にて53・10改正から約1年後、ボンネット型にもイラストマークが導入されました。古い181系には色合いと言い、似合いませんね。昭和54年頃 上野駅にて昭和56年頃 蕨駅にて昭和56年8月 南浦和~蕨間にて昭和56年8月 蕨~南浦和間にて撮影時期不明 蕨~西川口間にて写真を本格的に撮り始めた頃は、どうもこの車両があまり好きではなかったらしく、クハ180の写真が殆ど無い状態でした。したがって、文字マークのクハ180は上野駅で撮った1枚だけのようです。ロングスカート車への注目が強かった頃でしょう。その後、全国に先駆けてボンネット車へイラストマークが入るようになり、181系のイメージを損ねることとなってしまいました。この頃から特急列車の写真への写欲が薄らいでしまいましたが、それでも貴重となったクハ180は良く撮っていたようです。クハ180は全て100番台に該当する形式で単一ですが、何故か-5のタイフォンだけは開閉式のカバーが付いていました。

2025.10.13

コメント(0)

全1376件 (1376件中 1-50件目)