2014年04月の記事

全71件 (71件中 1-50件目)

-

結局どのブラウザーが一番いいのか? ── ウェブブラウザー5社徹底比較

「インターネット・エクスプローラー、当分使うな」と当局警告■ 結局どのブラウザーが一番いいのか? ── 主要5社徹底比較

2014年04月30日

コメント(0)

-

舒明天皇 大和には群山あれどとりよろふ天の香久山

舒明天皇(じょめいてんのう、息長足日広額天皇・おきながたらしひひろぬかのすめらみこと) 長歌大和やまとには 群山むらやまあれどとりよろふ 天あめの香具山かぐやま登り立ち 国見くにみをすれば国原くにはらは 煙けぶり立つ立つ海原うなはらは 鴎かまめ立つ立つうまし国そ 蜻蛉島あきつしま 大和の国は万葉集 2大和には多くの山があるがとりわけ立派に装っている天の香具山の頂上に登り立って国見をすれば国土には炊事の煙が立つ立つ。海原にはカモメらが立ち騒ぐ。すばらしい国だなあ蜻蛉島 大和の国は。註天あめの香具山かぐやま:大和三山の一つ。古来、聖地(まほろば、サンクチュアリ)とされた。万葉の奈良時代当時、「天」は「あめ」と読むのが一般的だったが、格助詞「の」が付く場合は、「あま」と読む方がいいという説もある。国見くにみ:春の野遊びを兼ねて豊穣を祈る、天皇の予祝行事。とりよろふ:「都の近くに寄っている」の意味という説と、「立派に整った、装った」の両説があり、定め難い。広辞苑は前者を採っている。海原:諸説紛々であり、(現在の地形では実際には見えない)海とする説、池や沼とする説、当時の大和地方に湖があったとする説がある。いずれにしても、この歌は必ずしも写実ではなく、古代呪術的な「国ほめ」の歌と思われるので、どちらでもいいのかも知れない。うまし国:よい国。美しい国。蜻蛉島/秋津島:日本国の美称。「大和」の代名詞。近畿地方をトンボ(蜻蛉・あきつ)の形に見立てたという説もあって捨てがたいが、中核的な原義は「秋の島」または「飽きの島」の意味で、いずれも豊穣な実りを示していると思われる。「つ」は上代の格助詞。現・群馬県の「上野(こうずけ)」(上つ毛)、栃木県の「下野(しもつけ)」(下つ毛)にも見られる。また、蜻蛉(とんぼ)は、豊作の象徴と考えられていた。何となく、俳優・寺田農(みのり)さんの名前(本名だという)を連想する。 天の香具山(藤原京址付近) 奈良県橿原市ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

2014年04月29日

コメント(3)

-

ウォーキング 3回目

ウォーキング・エクササイズ 3回目○ 29日(月)朝7時半~ 6685歩(5.0km) 50分平均時速6.0km/h。 大ファンのニッポン放送『高嶋ひでたけの朝ラジ』のニュースの主要部分(「やじうまニュースネットワーク」全国ネット)を聴いてから出かけた。 1、2回目で飛ばしすぎたか、筋肉痛と疲労感が強く、かなり不調。湿度も高くてやや蒸し暑く、きつかった。今夜からしばらく雨になるらしいので、これ幸いと十分体を休ませたいと思う。体重79.5kg。

2014年04月29日

コメント(5)

-

若山牧水 多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし

若山牧水(わかやま・ぼくすい)多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし歌集『路上』(明治44年・1911)註あれかし:あってほしい。いてください。

2014年04月28日

コメント(0)

-

ウォーキング 今季1、2回目

ウォーキング・エクササイズ 今季1・2回目○ 25日(金)早朝6時半~ 8425歩(6.3km) 65分 体は非常になまっているが、楽しかった。じっとしているとかなり肌寒いが、しばらく歩いて体が温まると風が心地よく、ちょうどよかった。○ 27日(日) 夜9時~ 7509歩(5.6km) 55分 右脚全体に筋肉痛があり、ややきつかった。天候は暑からず寒からずからりと涼しく、しばらくすると軽く汗をかく感じで、きわめて快適。現在の体重は80.5kg(身長178cm)。* 歩行距離は、1歩平均75cm(0.75m)として算出。次回以降も同じ。

2014年04月27日

コメント(0)

-

沖ななも パンジーとチューリップ咲きパンジーの

沖ななも(おき・ななも)パンジーとチューリップ咲きパンジーの黄チューリップの黄と同化せず歌集『天の穴』(平成7年・1995)

2014年04月27日

コメント(0)

-

坂本野原 島国

坂本野原 島国作曲家が楽譜によってすることを数式でする数学者かな福島のピンチはチャンス人生の禍福と似たり 日本人にも島国に生まれしことのさきわいのブリテン島とそらみつやまと日米仏男の中の男とは志村喬とギャバン、ヘストン「ロッキー」がわが人生のベストワン映画史研究家と一致せり *ロッキーのテーマのコード進行は日本人向き ビル・コンティ作春の夜の散歩帰りに購いし産経新聞開けばレタス居心地が悪いとう人あまたいて織田豊臣の治世を思うあざらけき右旋回が変革になってしまっていると田原氏この国は左にかぶきすぎている幾分右に戻すだけだよ右であることが今ではかっこいい二三十代世論調査はご主人は芦屋のシェフで保守派だという奥様とネットの友情公安の主たる任務は対象を国のスパイにすることであるテロリストとしてのたつきも暴力の前世紀にはあったのだろう矢のごとくなべて少年老い易く成らず者には成り易きかな* 映画史・時代劇研究家の春日太一にとって「ロッキー」は人生を変えてくれた映画【お笑い芸人のちょっとヒヒ話 3月14日付】 2014年3月作新仮名遣い著作権を有します。(c) 2014 Nohara Sakamoto Daddy BearAll rights reserved.

2014年04月27日

コメント(0)

-

坂本野原 「短歌人」5月号掲載作品

坂本野原 「短歌人」5月号掲載作品作曲家が楽譜によってすることを数式でする数学者かな福島のピンチはチャンス人生の禍福と似たり 日本人にも島国に生まれしことのさきわいのブリテン島とそらみつやまと日米仏男の中の男とは志村喬とギャバン、ヘストン右であることが今ではかっこいい二三十代世論調査はご主人は芦屋のシェフで保守派だという奥様とネットの友情テロリストとしてのたつきも暴力の前世紀にはあったのだろう2014年3月作新仮名遣い著作権を有します。(c) 2014 Nohara Sakamoto Daddy BearAll rights reserved.

2014年04月27日

コメント(0)

-

吉川宏志 花水木の道があれより長くても

吉川宏志(よしかわ・ひろし)花水木の道があれより長くても短くても愛を告げられなかった第一歌集『青蝉』(平成7年・1995)

2014年04月26日

コメント(0)

-

清原令子 春潮の遠くいざなふ音をつたふ

清原令子(きよはら・れいこ)春潮の遠くいざなふ音をつたふこの耳はけふも旅人の耳歌集『海盈みたず』(昭和32年・1957)註ルビ(振り仮名)は振られていない。「春潮」の読みは「しゆんてう(しゅんちょう)」または「はるしほ(はるしお)」か、「音」は「ね」か「おと」か、どちらかというとそれぞれ前者なのかなとも思うが、どちらでもいいのかもしれない。詠まれた年代を思うと、驚くべき清新な感覚の一首と思う。

2014年04月25日

コメント(0)

-

来嶋靖生 花すでに過ぎたる樹々のもとを来て

来嶋靖生(きじま・やすお)花すでに過ぎたる樹々のもとを来て夕ゆふべほとびてくる想ひあり歌集『雷』(昭和60年・1985)註ほとぶ(潤ぶ):水分を含んで膨らむ。

2014年04月24日

コメント(0)

-

石川啄木 やはらかに柳あをめる/北上の岸辺目に見ゆ/泣けとごとくに

石川啄木(いしかわ・たくぼく)やはらかに柳あをめる北上きたかみの岸辺目に見ゆ泣けとごとくに第一歌集『一握の砂』(明治43年・1910)柔らかに柳の葉が青く色づいた故郷渋民村の北上川の河畔がふと目に見えた。私に泣けと言うがごとくに。註啄木の郷里・渋民村は、現・岩手県盛岡市玉山区渋民付近。* 改行は原文のまま。 盛岡市・北上川畔から望む岩手山ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

2014年04月23日

コメント(0)

-

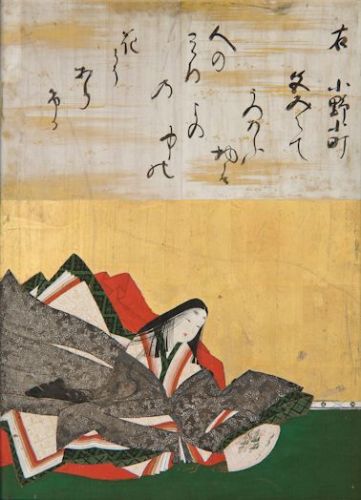

小野小町 あはれなりわが身の果てやあさみどりつひには野べの霞と思へば

小野小町(おののこまち)あはれなりわが身の果てや浅緑 つひには野べの霞と思もへば新古今和歌集 758あわれなものね。わが身の果ては結局は浅緑の野辺の春霞になってしまうと思えば。 狩野探幽 小野小町ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

2014年04月22日

コメント(0)

-

梅内美華子 截るごとにキャベツ泣くゆえ太るときも

梅内美華子(うめない・みかこ)截るごとにキャベツ泣くゆえ太るときもいかに泣きしと思う夕ぐれ歌集『若月祭みかづきさい』(平成11年・1999)註截る:「きる」と読む。截断せつだんする。包丁などでばっさりと切り分ける。 キャベツウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

2014年04月21日

コメント(0)

-

稲葉京子 細々とキャベツを刻むたゆたへる

稲葉京子(いなば・きょうこ)細々とキャベツを刻むたゆたへる思ひも共に刻みゐるなり歌集『紅梅坂』(平成8年・1996)註細々と:「こまごまと」と読むのだろう。千切り。

2014年04月21日

コメント(0)

-

藤原俊成 思ひあまりそなたの空をながむれば霞をわけて春雨ぞ降る

藤原俊成(ふじわらのとしなり、しゅんぜい)思ひあまりそなたの空をながむれば 霞をわけて春雨ぞ降る新古今和歌集 1107つのる思いに堪えかねてあなたのいる方の空を眺めてみると霞を押し分けて春雨が降っているばかりだ。

2014年04月21日

コメント(0)

-

千代女 春雨や土の笑ひも野に余り

千代女(ちよじょ、加賀の千代)春雨はるさめや土の笑ひも野に余り千代尼句集春の慈雨が降り注いで大地の喜びの笑いが野に溢れている。

2014年04月20日

コメント(0)

-

与謝蕪村 菜の花や月は東に日は西に

与謝蕪村(よさ・ぶそん)菜の花や月は東に日は西に註柿本人麻呂「東ひむがしの野に炎かぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾かたぶきぬ」(万葉集 48)を踏まえる。

2014年04月19日

コメント(0)

-

与謝蕪村 春の海ひねもすのたりのたり哉

与謝蕪村(よさ・ぶそん)春の海 終日ひねもすのたりのたり哉かな

2014年04月18日

コメント(0)

-

清少納言 枕草子 初段 「春はあけぼの」

清少納言(せいしょうなごん)枕草子 初段春は、あけぼの。だんだん白んでゆく山際が少し明るくなって、紫がかった雲が細くたなびいているの(が、すてき)。夏は、夜。月の出ている頃は言うまでもないわ。闇夜もなおさらね。蛍がたくさん飛び交っているの、また、たった一匹二匹などがほのかにぼんやり光っていくのも、すてき。雨なんかが降るのも、すてきね。秋は、夕暮。夕日が射して山の頂きに近づいたところへ、烏が寝床へ帰ろうと、三つ四つ、二つ三つなど急いで飛んで行くのさえ、しみじみする。まして、雁なんかの連なったのが、とても小さく見えるのは、すごくすてき。日が入り果てて、風の音、虫の音(ね)など、もう言葉では言い表わせないわ。冬は、早朝。雪が降ったのは、言葉にできないわ。霜がとっても白いのも、またそうでなくても、すごく寒いので火など急いで熾(おこ)して、炭を持って(廊下などを)渡っていくのも、(冬の朝に)とってもはまっているわね。昼になって、気温が暖かく緩んでくると、炭櫃(すびつ)、火桶の火も白い灰がちになって、格好悪い。(拙訳)【原文】春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは少し明りて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。夏は、夜。月の頃はさらなり。闇もなほ。蛍の多く飛び違ひたる、また、ただ一つ二つなどほのかにうち光りて行くも、をかし。雨など降るもをかし。秋は、夕暮。 夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて三つ四つ二つ三つなど、 飛び急ぐさへ、あはれなり。まいて、雁などの列ねたるがいと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はたいふべきにあらず。冬は、つとめて。雪の降りたるは、いふべきにもあらず。霜のいと白きも、また、さらでもいと寒きに、火など急ぎ熾して炭もて渡るも、いとつきづきし。昼になりて、温くゆるびもていけば、炭櫃、火桶の火も白き灰がちになりて、わろし。

2014年04月18日

コメント(0)

-

時田則雄 歌人とはそも何者ぞ春の土を七五調にて歩むでもなし

時田則雄(ときた・のりお)歌人とはそも何者ぞ春の土を七五調にて歩むでもなし歌集『夢のつづき』(平成9年・1997)

2014年04月18日

コメント(0)

-

正岡子規 汽車とまるところとなりて野の中に新しき家広告の札

正岡子規(まさおか・しき)汽車とまるところとなりて野の中に新しき家広告の札明治32年(1899)作歌集『竹乃里歌』(明治37年・1904)註日本の近代化は鉄道の整備から始まった。全国津々浦々まで鉄道が敷設され、駅(停車場)が出来て、その周辺に街が形成されてゆく。この歌は、当時急速に開発が始まっていた東京近郊の光景の写生であろう。まさに、「坂の上の一朶(いちだ)の雲」を見ていた明治人の歌である。鉄道史的に見ると、明治29年(1996)12月に土浦線(現・常磐線)が田端から分岐して、三河島・北千住・松戸・土浦を経て友部まで開通した。ただ、この時のこの路線の始点(始発駅)は何と赤羽で、田端にも止まらなかったという。東京周辺の方は分かると思うが、ずいぶん不便だったろうと思う(現在のような日暮里・三河島間の彎曲ループ区間が敷設されて上野始発になったのは明治38年・1905、もともとの路線も貨物用に残されている)。なお、現・山手線になる路線も着々と出来つつあったが、環状で全通したのは大正14年(1925)のこと。現・鶯谷駅最寄りの東京・根岸の自宅(現「子規庵」)からそう遠くない場所の変容を、子規も具(つぶさ)に見聞していただろう。そういった頃の一首である。広告の札:今でいう「立て看板」のようなものか。

2014年04月18日

コメント(0)

-

俵万智 さくらさくらさくら咲き初め咲き終わり

俵万智(たわら・まち)さくらさくらさくら咲き初そめ咲き終わりなにもなかったような公園第一歌集『サラダ記念日』(昭和62年・1987)

2014年04月17日

コメント(0)

-

坪内稔典 桜散るあなたも河馬になりなさい

坪内稔典(つぼうち・としのり)桜散るあなたも河馬になりなさい句集『落花落日』(昭和59年・1984)

2014年04月16日

コメント(0)

-

ロバート・ブラウニング 春の朝 上田敏訳

ロバート・ブラウニング 上田敏うえだびん訳春の朝あした時は春、日は朝、朝は七時、片岡に露みちて、揚雲雀あげひばりなのりいで、蝸牛かたつむり枝に這ひ、神、そらに知ろしめす。すべて世は事も無し。訳詩集『海潮音』(明治38年・1905)海潮音 【送料無料】¥2,700(税込)海潮音 新潮文庫【送料無料】¥400(税込)ROBERT BROWNINGPippa's Song The year's at the spring,And day's at the morn;Morning's at seven;The hill‐side's dew‐pearl'd;The lark's on the wing;The snail's on the thorn;God's in His heaven──All's right with the world!

2014年04月15日

コメント(0)

-

空の鳥を見よ イエス・キリスト 山上の垂訓 新約聖書マタイ伝福音書文語訳

この故ゆゑに我なんぢらに告ぐ、何を食くらひ、何を飲まんと生命いのちのことを思ひ煩わずらひ、何を著きんと體からだのことを思ひ煩ふな。生命いのちは糧かてにまさり、體からだは衣に勝るならずや。 空の鳥を見よ。播まかず、刈らず、倉に収めず、然るに汝なんぢらの天の父はこれを養ひたまふ。汝らは之よりも遙かに優るる者ならずや。汝らの中うちたれか思ひ煩ひて身の長たけ一尺を加へ得んや。 又なにゆゑ衣のことを思ひ煩ふや。野の百合は如何いかにして育つかを思へ。勞せず、紡がざるなり。然れど我汝らに告ぐ、榮華を極めたるソロモンだに、その服裝よそほひこの花の一つにも及しかざりき。今日ありて明日、爐ろに投げ入れらるる野の草をも、神はかく裝ひ給へば、まして汝らをや、ああ信仰うすき者よ。新約聖書 マタイ伝福音書 第6章25節─30節

2014年04月15日

コメント(0)

-

中村汀女 外にも出よ触るるばかりに春の月

中村汀女(なかむら・ていじょ)外とにも出よ触るるばかりに春の月句集『花影』 (昭和23年・1948)外にも出てごらんなさい。手を伸ばせば触れてしまうほどに春の月。

2014年04月14日

コメント(0)

-

宮田隆 東京五輪音頭 (三波春夫)

宮田隆東京五輪音頭ハァーあの日ローマで ながめた月がソレ トトントネきょうは都の 空照らすア チョイトネ四年たったら また会いましょとかたい約束 夢じゃないヨイショコーリャ 夢じゃないオリンピックの 顔と顔ソレトトントトトント 顔と顔作曲:古賀政男唄:三波春夫* 歌詞全文

2014年04月13日

コメント(0)

-

高野辰之 春の小川

高野辰之(たかの・たつゆき)春の小川春の小川は さらさら流る岸のすみれや れんげの花ににほひめでたく 色うつくしく咲けよ咲けよと ささやく如く春の小川は さらさら流る蝦えびやめだかや 小鮒の群に今日も一日 ひなたに出いでて遊べ遊べと ささやく如く春の小川は さらさら流る歌の上手よ いとしき子ども声をそろへて 小川の歌をうたへうたへと ささやく如く作曲:岡野貞一文部省唱歌大正元年(1912)12月発行「尋常小学唱歌」所載。* 原文旧仮名遣いのまま。註のちに「初等科音楽」(昭和17年3月刊)改訂の際、当時の全般的な文学表現の口語化の流れの中で、文部省はこの唱歌の歌詞を現行の口語体に改訂したが、掲載した格調高い文語体のオリジナル詞の方が圧倒的に優れている上に、「ささやく如く」に見られる通り、論理的整合性もあって、無理がないように思われる。なお、この歌詞に出てくる小川は、現・東京都渋谷区代々木付近を流れる河骨川(こうほねがわ)。宇田川・渋谷川上流の支流。現在暗渠。今ではにわかに信じられないが、当時はのどかな田園風景が広がっていた。下記の通り、この歌を記念した石碑がある。* れんげ:蓮華(ハスの花)ではなく、レンゲソウのこと。■ 「春の小川」歌碑(東京都建設局ウェブサイト) ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン埼玉県上尾市平塚原市 沼川 柳津橋付近

2014年04月06日

コメント(0)

-

吉川宏志 しらさぎが春の泥から脚を抜く

吉川宏志(よしかわ・ひろし)しらさぎが春の泥から脚を抜くしずかな力に別れゆきたり歌集『夜光』(平成13年・2001) ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン ゴイサギ

2014年04月05日

コメント(0)

-

石田比呂志 春宵の酒場にひとり酒啜る

石田比呂志(いしだ・ひろし)春宵しゅんしょうの酒場にひとり酒啜すする誰か来こんかなあ誰だあれも来るな歌集『九州の傘』(平成元年・1989)

2014年04月05日

コメント(0)

-

石田比呂志 はらわたに花のごとくに酒ひらき

石田比呂志(いしだ・ひろし)はらわたに花のごとくに酒ひらき家のめぐりは雨となりたり歌集『滴滴』(昭和61年・1986)

2014年04月05日

コメント(0)

-

石田比呂志 今年またわが門前の若ざくら

石田比呂志(いしだ・ひろし)今年またわが門前の若ざくらひらくがあわれ天あまつひかりに歌集『九州の傘』(平成元年・1989)

2014年04月05日

コメント(0)

-

山田ひろし 木蘭の涙 (スターダストレビュー)

山田ひろし木蘭の涙 やがて 時はゆき過ぎ幾度目かの春の日あなたは眠る様に空へと旅立ったいつまでも いつまでも側にいると 言ってたあなたは嘘つきだねわたしを 置き去りに木蘭のつぼみが開くのを見るたびにあふれだす涙は夢のあとさきに作曲:柿沼清史唄:スターダストレビュー* 歌詞全文ハクモクレン(白木蓮、白木蘭)

2014年04月04日

コメント(0)

-

与謝野晶子 清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき

与謝野晶子(よさの・あきこ)清水きよみづへ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき第一歌集『みだれ髪』(明治34年・1901)註与謝野鉄幹(寛)との、当時としては珍しかった熱烈な恋愛のさなかに詠まれた作者の代表作のひとつ。この至福感たるや、天上のごときである。三句目は、のちに作者自身が「花月夜」と改稿した(現在の岩波文庫版「与謝野晶子歌集」もそうなっている)が、引用した初版本の「桜月夜」の方が、字余りであっても私個人は好みである。なお、この改稿の経緯などについては、この歌を以前にご紹介した際に何人かの方々から懇切なご教示をいただいたので、当該記事にリンクしておく。→ こちら

2014年04月04日

コメント(0)

-

さくらさくら

さくらさくらさくらさくら やよひの空は 見わたす限り かすみか雲か にほひぞ出づる いざや いざや 見にゆかん (江戸古謡)さくらさくら 野山も里も 見わたす限り かすみか雲か 朝日ににほふ さくら さくら 花ざかり(文部省 昭和16年改訂)作詞・作曲者不詳* 幕末頃、琴の練習曲として用いられていた俗謡を採譜したものという。文部省音楽取調掛『筝曲集』(明治21年・1888刊)所収。註やよひ:旧暦では、桜が咲くのは如月(きさらぎ、二月)から弥生(やよい、三月)頃だった。

2014年04月04日

コメント(0)

-

武島羽衣 花 (春のうららの隅田川)

武島羽衣(たけしま・はごろも)花春のうららの隅田川のぼりくだりの舟人が 櫂かひの雫も花と散る 眺めを何に喩ふべき見ずやあけぼの露浴びてわれにもの言ふ桜木を 見ずや夕暮 手を伸べて われさし招く 青柳を錦織りなす長堤ちやうていに暮るればのぼる朧月おぼろづき げに一刻も 千金の 眺めを何にたとふべき作曲:滝廉太郎組曲『四季』として、明治33年(1900)発表註舟人が:舟人の。見ずや:見ないか。見ようよ。ご覧よ。「見ず」と「水」の掛詞(かけことば)の意図もあるのだろう。われにもの言ふ:私に語り掛ける。げに一刻も千金の:本当に一瞬一瞬がプレシャス・タイムの。値千金(あたいせんきん)の。

2014年04月04日

コメント(0)

-

小野小町 花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせし間に

小野小町(おののこまち)花の色はうつりにけりな いたづらにわが身世にふるながめせし間に古今和歌集 113 / 小倉百人一首 9麗しかった桜の花の色は衰えてしまったのだなあ。虚しく徒(いたず)らにわが身が世の中に古びてゆく。世に降る長雨を眺めてもの思いに沈んでいた間に。註うつる:うつろう。衰える。ふる:古語動詞「古(ふ)る」(経る、古びる、老いる)と(長雨が)「降る」が掛けてある。ながめ:「ながむ(眺める、物思いをする)」と、名詞「長雨(当時は『ながめ』と読んだ)」の掛詞(かけことば)。* 栃木・宇都宮、八幡山公園にて筆者撮影。 画像クリックで拡大ポップアップ。

2014年04月04日

コメント(0)

-

蝶々 (てふてふ)

てふてふ野村秋足(のむら・あきたり)てふてふ てふてふ菜の葉にとまれ菜の葉に飽いたら 桜にとまれ桜の花の 栄ゆる御代にとまれよ あそべ あそべよ とまれ稲垣千頴(いながき・ちかい)おきよ おきよ ねぐらのすずめ朝日のひかりの さしこぬさきにねぐらをいでて こずゑにとまりあそべよ すずめ うたへよ すずめ註原曲はスペイン民謡。数ある唱歌の中でも最も古い部類である。1番の歌詞は、明治7年、愛知県師範学校(現・名古屋大学教育学部)教諭だった野村秋足が、地元・尾張地方のわらべ歌を採譜して編曲。2番の歌詞は、明治14年11月刊『小学唱歌集』収録に際して、文部省音楽取調掛の稲垣千頴が作詞。昭和22年、文部省は1番の歌詞「栄ゆる御代に」を「花から花へ」に改訂するとともに、2番を削除した。元になった尾張地方のわらべ歌は、以下の通り。蝶々とまれ菜の葉にとまれ 菜の葉がいやならこの葉にとまれ

2014年04月03日

コメント(0)

-

高杉晋作 いまさらに何をかいはむ遅桜故郷の風に散るぞうれしき 他一首

高杉晋作(たかすぎ・しんさく)いまさらに何をかいはむ遅桜おそざくら 故郷の風に散るぞうれしき今さら私は何を(くどくどと)言うだろうか。散りゆきし花に色香いろかは劣れども 同じ心の散る桜花

2014年04月03日

コメント(0)

-

浅野内匠頭 辞世 風さそふ花よりもなほ我はまた春の名残をいかにとかせん

浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみ・ながのり) 辞世風さそふ花よりも猶なほ 我はまた春の名残をいかにとかせん元禄14年(1701)旧暦三月十四日(新暦4月21日)風を自ら誘って散る桜の花よりもなお急せいて(散ろうとしている)私はこの春の心残りをどうしたらいいのだろうか。註いかにとかせん:「いかにと」(どのようにと)+「か」(疑問)+せん(せむ)。なお、「~とやせん」とする異本もあるが、意味は同じ。

2014年04月03日

コメント(0)

-

紀貫之 やどりして春の山べに寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散りける

紀貫之(きのつらゆき)やどりして春の山べに寝たる夜は 夢のうちにも花ぞ散りける古今和歌集 117(寺院に)泊って春の山べに寝た夜は夢の中にも桜吹雪が散っていたなあ。

2014年04月03日

コメント(0)

-

紀貫之 春霞なに隠すらむ桜花散る間をだにも見るべきものを

紀貫之(きのつらゆき)春霞なに隠すらむ桜花さくらばな 散る間をだにも見るべきものを古今和歌集 79春霞は何を隠しているのだろう。桜の花は散っている間さえも見るべきものなのに。

2014年04月03日

コメント(0)

-

紀貫之 一目見し君もや来ると桜花けふは待ちみて散らば散らなむ

紀貫之(きのつらゆき)一目見し君もや来ると桜花 けふは待ちみて散らば散らなむ古今和歌集 78花をひと目見て帰ったあなたがまた来てくれるかなと桜の花は今日は待ってみて(もし来てくれないと)散るなら散ってしまうよ。(・・・だから、散らないうちにまた来てくださいね。)註やや屁理屈じみているような生真面目な諧謔・ユーモアが、いかにも作者らしいと思われる佳品。

2014年04月03日

コメント(0)

-

正岡子規 桜さく上野の岡ゆ見おろせば根岸の里に柳垂れたり 他三首

正岡子規(まさおか・しき)桜さく上野の岡ゆ見おろせば根岸の里に柳垂れたり雨にして上野の山をわがこせば幌ほろのすき間よ花の散る見ゆ大川の川の堤つつみにさく花の薄花雲はたなびきにけり桜さく隅田の堤人をしげみ白鬚しらひげまでは行かで帰りぬ明治34年(1901)註上野の岡:東京・上野公園。(上野の岡)ゆ:~より。~から。根岸の里:自宅(現・子規庵)付近。幌ほろ:人力車であろう。(すき間)よ:「ゆ」に同じ。~より。~から。大川:隅田川の通称。人をしげみ:上古語の「ヲミ語法」。人が多いので。(病身の作者にとって)殷賑に過ぎるので、雑踏を避けて。白鬚しらひげ:隅田川東岸の現・東京都墨田区東向島付近の地名。地名の元となった白鬚神社がある。付近には、隅田川に架かる白鬚橋や向島百花園などがある。この歌では白鬚橋を指すか。

2014年04月03日

コメント(0)

-

岡本かの子 桜ばないのち一ぱいに咲くからに生命をかけてわが眺めたり

岡本かの子桜ばないのち一ぱいに咲くからに 生命いのちをかけてわが眺めたり歌集『浴身』(大正14年・1925)

2014年04月03日

コメント(0)

-

大塚寅彦 さくらばなあふるる白のひそめゐる

大塚寅彦(おおつか・とらひこ)さくらばなあふるる白のひそめゐる青みるときぞいつかあらなむ歌集『声』(平成7年・1995)桜花 ──。あふれている「白」が潜めている「青」を見る時がいつかあるのだろう。/ いつあるのだろうか?註論理的な意味内容はよく分からないというほかはないが、ものすごく魅力的な一首であることは間違いない。「純粋詩」の美を放っている。幻視的な感覚の鋭敏さと「白つながり」で、巨匠・佐佐木幸綱の「竹は内部に純白の闇育て来ていま鳴れりその一つ一つの闇が」(歌集「夏の鏡」昭和51年・1976)をちょっと連想する。

2014年04月03日

コメント(0)

-

大塚寅彦 花の宴たちまち消えて月さすは

大塚寅彦(おおつか・とらひこ)花の宴たちまち消えて月さすは浅茅がホテル・カリフォルニア跡第一歌集「刺青天使」(昭和60年・1985)註浅茅がホテル・カリフォルニア:上田秋成『雨月物語』の一篇「浅茅が宿」の説話を踏まえる。その映画化の『雨月物語』(溝口健二監督、京マチ子・森雅之・田中絹代主演、昭和28年・1953、大映)は、日本映画史上屈指の傑作として知られる。ロック史上に輝くイーグルスの名曲「ホテル・カリフォルニア」の歌詞は難解を以て聞こえるが、虚飾に満ちた現代世界を痛烈に批判していることは間違いないだろう。

2014年04月03日

コメント(0)

-

稲葉京子 抱かれてこの世の初めに見たる花 花極まりし桜なりしか 他一首

稲葉京子(いなば・きょうこ)抱かれてこの世の初めに見たる花 花極まりし桜なりしか細枝まで花の重さを怺へゐる春のあはれを桜と呼ばむ歌集『槐えんじゆの傘』(昭和56年・1981)

2014年04月03日

コメント(0)

-

窪田空穂 桜花ひとときに散るありさまを見てゐるごときおもひといはむ 他一首

窪田空穂(くぼた・うつぼ)純白の円き花びら群れはなれ落ちゆくさまの静かさを見よ桜花ひとときに散るありさまを見てゐるごときおもひといはむ遺稿歌集『清明の節』(昭和43年・1968)註作者の絶詠に近い最晩年の作。ここに詠われた桜は、現実のものというよりは、最期の時を迎えた作者自身の隠喩とも見える。まことに清澄な境地の、現代の辞世歌。

2014年04月03日

コメント(0)

全71件 (71件中 1-50件目)

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…

- (2025-10-26 11:00:38)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-