2008年10月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

アタカマ砂漠のアルマ計画

ATAKAMA砂漠で行われているALMA計画南米チリ・アンデスの標高およそ5,000m の高原にアタカマ砂漠があります。この砂漠に、日本・北米・欧州共同の国際大型プロジェクトで、80台の電波望遠鏡で深宇宙を探査するものです。台湾も日本グループとしてアルマに参加しています。アタカマ砂漠は、年間降水量わずか数mm という、大気が非常に乾燥した場所です。ALMA 計画のサブミリ波最短で波長0,3mmの波長)の観測にとても都合がよい所で、大変期待されています。サブミリ波は、空気中の水蒸気で吸収されるんです。[世界でたった一つ、人類最大の電波の目]ハッブル宇宙望遠鏡や、すばる望遠鏡で銀河を写し、その場所にサブミリ波を向けると、全く違う物が見えてきます。ハッブルやすばるでは何も写らないのに、サブミリ波で観測できます。超深宇宙の様子や、まだガスやちりに覆われた銀河の誕生なども探ることができます。ALMA計画では、「銀河の誕生と進化」そして「星・惑星系の形成過程」に、これまでにない高い観測能力で迫ることができます。ALMAで はすばるやハッブル宇宙望遠鏡が見る遠方銀河のさらに遠くを写しだし、人類の観測可能空間を拡大し、観測的宇宙論を進化させることができると期待されています。宇宙開闢当時の様子を探れるかもしれないんです。2010年完成予定で、2006年から、すでに試行観測が行われていますACA望遠鏡で撮影した月月表面の太陽の光では無く、数十cm下の岩石の温度分布を表しているそうです。

2008.10.31

コメント(6)

-

宇宙背景放射について

宇宙背景放射について現在の宇宙は、観測によって膨張していることが分かっています。どんどん過去にさかのぼっていくと、高温高密度の火の玉宇宙「ビッグバン」になってしまいます。宇宙が膨張していることを、ハッブルが発見し、ロシア出身のガモフが「ビッグバン」理論を発表しました。ビッグバンがあったかどうかは、長い間論争の的でした。 ビッグバン想像図 宇宙空間を飛ぶCOBE衛星想像図1965年、アメリカのベル研究所のペンジャスとウィルソンは、新しく作った電磁アンテナのテストをしていました。その途中で、彼らは、宇宙のあらゆる方向から、弱い電波が来ていることを発見したのです。絶対温度3度の宇宙背景放射と呼ばれるその電波は、宇宙が熱い火の玉だった頃の、名残であることが、アメリカのCOBE衛星(宇宙マイクロ波観測衛星)の観測で、証明されました。これで、ハッブルやガモフの説が裏付けられ、以後「ビッグバン」説は、最も有力な宇宙論になりました。この発見により、ペンジャスとウィルソンはノーベル物理学賞を受賞しました。 COBE衛星の観測した宇宙背景放射・銀河の光が雑音となっている 誕生直後の宇宙は大変な高温でした。その急激に膨張している高温の状態を「ビッグバン」と表現しました。その後、宇宙の急激な膨張で温度が次第に下がり始めました。宇宙の温度が3000kまで下がったとき、電子と陽子が結合して水素原子を生成し、宇宙が透明になり、光が通るようになりました。その時期は、ビッグバンの約40万年後で、「宇宙の晴れ上がり」と呼んでいます。この3000kの初期宇宙から放出され、137億年かけて到達した光を、私たちは現在観測しているのです。3,000Kあった温度は、光の移動の間に徐々に下がり、2.735Kまで下がったと計算されています。絶対温度0度は、摂氏ー273度ですから、約3kは摂氏ー270度です。この、ペンジャスとウィルソンが発見した3kの宇宙背景放射は、アメリカのCOBE衛星の観測により、「ビッグバン宇宙」の光の揺らぎを捉え、その説の正しさを証明しました。 雑音を取り除いたCOBE衛星の観測した宇宙の温度の揺らぎ ビッグバン後、約40万年経った宇宙の姿 (1989年)その後、2001年に打ち上げられたWMAPは、ビッグバン名残の電波の揺らぎを100万分の1の精度まで、鮮明に観測しました。その結果、NASAは、2003年2月に宇宙の年齢、構造、構成要素などを明らかにしました。 WMAPで捉えたビッグバン38万年後の宇宙の姿と温度の揺らぎ (2003年)なぜ、揺らぎがそれほど大切かというと、揺らぎの無い世界では、今の宇宙のような星や銀河などの大構造が生まれないのだそうです。温度の少し高い部分に水素が集まり収縮し、大構造の種になったと考えられています。 2006年には、NASAのマザー博士とカリフォルニア大のスムート博士は、宇宙背景放射の詳細な研究で、ノーベル賞を受賞しました。前回のペンジャスとウィルソンに続き、宇宙背景放射の研究がW受賞を果たしました。

2008.10.25

コメント(10)

-

今晩、10月21日(火) NHKで夜11時から、爆笑問題日本の常識にX線天文学の大家、小山勝二先生が出演されます。

今晩、10月21日(火) NHKテレビ 夜 11時からの「爆笑問題日本の常識」にX線天文学の大家 小山勝二先生が出演されます。私が主催している「天文学ファンコミュニティ」の友人、エンデバーさんが教えてくれました。以前から小山先生のことは、存じ上げていました。日本のX線を用いた宇宙物理学研究とその発展に尽力された方です。現在、日本がこのX線天文学の分野で世界をリードしていますが、小山先生の多大な貢献のおかげだそうです。そして、小山先生は、日本の全てのX線天文衛星の開発、観測立案、解析と全てを手がけられています。「はくちょう」「てんま」「ぎんが」「あすか」と、携わってこられ、世界をリードして、いだいな発見をされました。「ぎんが」衛星では、その観測結果も加え、銀河中心付近に大量の鉄を含む高温プラズマを発見されました。そして、一万年前に銀河中心で、大きな爆発現象があったことを発見されました。銀河中心とその周辺から半径500光年ほどに広がったX線放射と大質量ブラックホールの300年前の爆発の証拠を発見しました。 「あすか」衛星では、超新星残骸 SN1006およびRXJ1713.7-3946を観測し、その結果、強いシンクロトロン放射を発見されました。この発見の結果、宇宙線と同じの超高エネルギー電子が、超新星残骸野中で加速していることを確立されました。http://www.shokabo.co.jp/sample/galaxy/normal/magellan.htm http://physics.coe21.kyoto-u.ac.jp/public/031206_ShiminKouza_Koyama/koyama.pdf#search='あすか 小山勝二'http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/research/xray/press200612_SN1006_Koyama/index.html2005年に打ち上げられた、高エネルギーX線衛星 [すざく」 でも、小山先生のグループは研究を続けられ、銀河中心とその周辺から半径500光年ほどに広がったX線放射と大質量ブラックホールの300年前の爆発の証拠を発見しました。http://www.astro.isas.ac.jp/suzaku/news/2006/0711/http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05_news/documents/061206_1.htm小山先生は、2004年に紫綬褒章を受けていらっしゃいます。先生は以前にもこの番組に出演され、太田さんとバトルがあったそうです。 今回は、失礼がないといいのですが。

2008.10.21

コメント(5)

-

おかげさまで5000ヒット越えました。皆様ありがとうございます。

こんにちは!私のつたないブログが、なんと5000ヒットを越えましたいろいろな方が5000回も見てくださったと言うことですね。なんだかすごいことだなと思います。アクセス記録を調べてみましたら、ちょうどの番号は、yahoo.net の方で、お名前が分かりません。5002番目に、お友達の28宿さんが書き込みをしてくださっていました28宿さん、ありがとうございました。そして、皆様も拙い私のHPを訪問していただいて、どうもありがとうございます。これからも、よろしくお願いいたします。インターネットで、世界中の方と繋がっていることは、良い点も悪い点もたくさん有りますね。いろんな例を見ています。私の場合は、専門の音楽で、歌いたい曲の歌詞、訳詞、作曲家のこと、作曲の背景、オペラのあらすじ、演奏家、世界中の歌劇場の情報など、調べたいあらゆるものが手に入ります。一昔前は、外国から楽譜や文献を取り寄せて、調べたりしたんだなと思うと、隔世の感があります。 パリ国立オペラ座 また、私は天文学が大好きなので、どことでも双方向で発信し受信できるインターネットは、とてもありがたいです。アメリカのNASA、ヨーロッパのESA 、フランスのGEIPAN、宇宙人を探そうというSETIプログラム、日本の国立天文台、東京大学を初めとする各大学の天文学の情報など、上げればきりがないほど、多くの情報を自宅にいながら見ることができます。時々、おすすめはHPに載せていますが、まだまだ楽しい情報がたくさんあります。NASA スペースシャトル計画で、宇宙へ飛び出すアトランティス号今、火星上空では、NASAのマーズ リコネイサンスと言う火星周回衛星が回っていて、火星地表の1mのものを見分けられる解像力が有るそうです。お気に入りの映像を見てください。 NASA マーズ リコネイサンスが写した火星の映像 下はガリークレーターの壁、 水が流れた後と言われています HPでは、相当拡大しても、どんどん詳しく見えてきます 本当に、素晴らしい世の中になったなと思います。 smcbと言う所で、天文学ファンコミュニティを作っていますが、宇宙や星の大好きな方が70名参加してくださっています。毎日、宇宙の情報で賑やかです。布達さんという方が、トピックしてくださったんですが、11月17日、今日の夜は、「すばる食」という現象が起きるんだそうです。満月を2日ほど過ぎた月が、すばる星団の前を通り過ぎ、一時的に、すばるを隠して、月が通り過ぎて、すばるがまた姿を現すのが見られるそうです。明るい内に始まっているので、食を見られるのは、途中からです。月の暗いところから、次々とすばるの星達が姿を現すそうです。望遠鏡や双眼鏡でご覧になって下さい。月は双眼鏡で見ると楽しいよと教えてもらいました。すばるも見えますので、ごゆっくりご覧下さい。今晩、晴れますように!!! プレアデス星団

2008.10.17

コメント(24)

-

NHLスペシャル「月と地球46億年の物語」をみて

NHKスペシャル「月と地球46億年の物語」 探査機「かぐや」 が開かすウサギ模様の謎と生命誕生の秘密今日は、13夜、秋田も良く晴れて、美しい満月を楽しんでいます。この素晴らしい夜にふさわしい、NHKの素晴らしい番組がありました。月と地球の密接な関係、月周回衛星「かぐや」が明かした月の秘密など、美しい映像をふんだんに使って、月誕生などの謎に迫ります。別のサイトで主宰している「天文学ファンコミュニティ」の友人naritatatammitenさん撮影の先月の満月今、NHKスペシャルが終わりました。 満月の夜にふさわしい、とても素敵な番組でした。 月の成り立ちから始まり、月周回衛星「かぐや」の撮影した映像をふんだんに使った美しい番組でした。 JAXA「かぐや」46億年前、地球に大きな天体が衝突し、温度も数千度になり、地球の周りに飛び散り、取り巻く熱い岩石が、衝突合体を繰り返して月ができたと考えられています。 地球と月は同じ天体から分かれた兄弟のような関係にあり、月を調べることは、地球を理解することになるそうです。 地球と月の運命を大きく分けたものは、その大きさでした。 地球は大きく、重力でガスを引きつけていられたんですが、月は小さくて、ガスは宇宙空間に飛び散ってしまいました。 地球には水がたくさんあり、生命が誕生しました。 惑星探査衛星ガリレオ撮影番組の中で、最新の研究によって、地球の生命誕生のきっかけが、月の研究で分かるとありました。 46億年前の誕生時から、しばらくして、40億年頃、クレーターのもう一つのピークを迎えます。 どうやら、40億年前、月と地球に降って来た小惑星の衝突によって、地球の海の中で、生命の元になるタンパク質が生まれたようなのです。 しかも、その原因は木星が少しだけその位置を変えたことに寄るそうです。 ・・・そんなものすごいことが起こったんですね。 日本が誇る月探査機「かぐや」が捕らえた精密な映像によって、クレーターの詳細な数が分かり、40億年前の小惑星衝突が分かりました。 私たちが安定して暮らしていられるのも、月のおかげだそうです。 月と地球が互いに密接に関わり合っていて、地球の地軸の安定が、月のおかげで、一定を保っていられるんだそうです。 月は本当の地球の良きパートナーなんですね。JAXA NHK ハイビジョンカメラで撮影された「満地球の出」

2008.10.13

コメント(10)

-

もうすぐ喜歌劇こうもり」公演です

秋田で喜歌劇「こうもり」公演 アマービレが主宰する「秋田オペラ研究会」で、11月15日に、喜歌劇「こうもり」の公演を行います。このオペラの練習や事務仕事のため、ここの所とても忙しく大変な日々でした。練習も順調に進んで、後はプログラム作りだけと言うところまでこぎ着けました。昨日も練習があり、ファルケさんが初めて、練習に参加してくださいました。男性キャストが入ると、びしっとなりますね。素晴らしい声の持ち主ですお忙しい中、参加してくださって有り難うございました。キャストも、コーラスの皆さんも、お忙しい所をやりくりして、練習に駆けつけてくださっています。感謝しています! 男性陣は、ファルケさんだけが秋田在住です。後は、アイゼンシュタイン神奈川、アルフレード東京、フランク山形というキャストですので、本番前まで、顔を合わせることは困難です。でも、皆さんの声も分かるし(声楽の先生だから)、素晴らしい歌と表現力だと分かっていますので、何も心配していませんもちろんきちんと練習していてくれますので、安心しています。秋田市に近い方は、是非いらしてください。喜歌劇「こうもり」は、ウィーンのワルツ王・ヨハン シュトラウスの代表作で、とても楽しい音楽とお話です。ウィーンの大金持ちの銀行家とその妻ロザリンデ、彼の家の女中、そして彼の友人でファルケという人達を中心にお話が展開します。私は、この主役ロザリンデを歌います。昨年の仮面舞踏会で、こうもりの扮装をしたファルケは、酔っぱらってしまい、友人のアイゼンシュタインに、大通りに置いて行かれてしまいます。翌朝、目を覚ました彼は、町中の人から「こうもり」「こうもり博士」と、馬鹿にされる羽目に・・・以来、密かに復習のチャンスを狙っていました。そして今年の舞踏会で、チャンスが巡って来たんです。ファルケは用意周到に計画を練り、皆を舞踏会に招待しました。妻が浮気しているとアイゼンシュタインに思いこませて、彼をギャフンと言わせ、誤らせることに成功しました。 とても軽快で、おもしろく、笑える場面満載のオペレッタです。

2008.10.12

コメント(10)

-

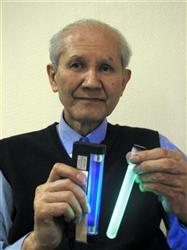

ノーベル化学賞は 下村 聡さんの手に

ノーベル化学賞 下村修氏受賞今度はノーベル化学賞を下村脩(米ボストン大名誉教授(80))氏が受賞しました!スウェーデン王立アカデミーは、8日、「下村 修氏とアメリカ人科学者マーティン チャルフィー氏、中華系アメリカ人科学者銭永鍵氏の三人が今年のノーベル化学賞を受賞した」と発表しました。受賞理由は、『緑色蛍光たんぱく質』の発見と研究に貢献をしたことです。下村氏は、飛躍的に発展している生命科学の研究に不可欠な「道具」となっている緑色蛍光物質(GFP)の発見者です。 下村さんは、オワンクラゲから抽出した緑色蛍光タンパク質(GFP)が。青い光のエネルギーを受け取って、緑の光を放出していることを突き止めました。 PHOTO 下村先生 産経新聞から引用です。{ 「美しいだけが取りえで、何の価値もない物質だった」というGFPですが、その発光の仕組みは定説を覆すものでした。蛍光タンパク質のほとんどは、タンパク質と他の発光化合物との複合体だが、GFPはタンパク質だけで自ら発光する変わり種。このため生体内で作り出せる特徴があり、遺伝子工学が進歩した90年代に入って一躍、脚光を浴び始める。 調べたいタンパク質の遺伝子に、GFPの遺伝子を融合させると、その蛍光が目印になり、目的のタンパク質が細胞内のどこに存在し、どのように運ばれるのかといった分布や挙動が、一目で分かるようになった。]新聞に、下村氏が調べたときは、オワンクラゲが海岸を埋め尽くすほどいたけれど、そのすぐ後、いなくなってしまったそうです。下村氏が研究してくれなければ、貴重な緑色蛍光タンパク質(GFP)を人類が手にすることは、できなかったそうです。一生懸命研究する人には、神も味方するんでしょうか。化学賞は02年の田中耕一・島津製作所フェロー以来で、日本人は5人目です。7日の物理学賞と合わせて、一度に4人も受賞されるなんて、すごいことですね。おめでとうございます!!!ノーべル財団の化学の日本語リリース記事です。日本語プレスリリースhttp://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/press-jap.pdf

2008.10.10

コメント(6)

-

日本人3氏、素粒子研究でノーベル物理学賞受賞

The Nobel Prize in Physics 2008日本人3氏、素粒子研究でノーベル物理学賞受賞素粒子研究の南部陽一郎(シカゴ大学・フェルミ研究所)、 小林誠(高エネルギー加速器研究機構・KEK名誉教授)、 益川敏英(京都大学名誉教授)の3氏がノーベル物理学賞を受賞されました。 南部氏は、「素粒子物理学と核物理学における自発的対称性の破れの発見」小林氏と益川氏は共同研究で、「クオークが自然界に少なくとも3世代以上あることを予言する、対称性の破れの起源の発見」に対して送られました。この方達の研究は、2001年、KEKの大型加速器などで証明されました。テレビ出演のの益川氏のお話「目の前にある謎を、淡々と研究していただけ。」と、淡々としておられましたが、次第に感極まって、涙の場面も。小林氏は、8日、日本学術振興会で、73年に同賞を受けた江崎玲於奈氏(83)と対談しました。小林氏は受賞について「研究者にとって最高の賞をもらいました」と喜ぶ一方、「重圧を感じてきました」と仰っていました。江崎氏は、「科学は新しい知識を生み出すことに価値がある。自由闊達な雰囲気が必要ですね。いろんな分野の話し合いも大事でしょう。」小林氏は、「自分を信じて、自分の考えを伸ばしていただきたいと思います。」益川氏は、毎日新聞大阪本社でのインタビューで、「 若者が科学にあこがれを持つようなシステムを作るべきだろうと思います。新しいことを知ることが、とっても楽しいということを体験して欲しい。」3人の先生方、本当におめでとうございます。日本人として、誇りに思います。ノーベル財団 日本語プレスリリースhttp://novelprize.org/novel_prizes/physics/laureat..

2008.10.09

コメント(9)

-

喜歌劇「こうもり」

[喜歌劇こうもり] 秋田オペラ研究会いよいよこうもり公演が迫って参りました。練習も、徐々に成果が上がっています。快く新しいホールを貸してくださっている秋田信用金庫様、ぎりぎりの予算で本当に素晴らしいチラシ・プログラムなどを制作してくださっている協同印刷様に心より感謝申し上げます。また、嫌な顔一つしないで伴奏してくださっているピアニストさんお忙しい中、美術を担当してくださる美術監督様、コーラスを手伝ってくださる「こうもりを歌う合唱団」の方々、そして我が秋田オペラ研究会のメンバー達、大変お世話になり、ありがとうございます。本当にたくさんの方々のご協力をいただいて、「こうもり」を公演しようとしているところです。オペラは一人ではできない大がかりなものです。声楽家は、いつかはと心で望んでいても、なかなかチャンスが無く、一生オペラを歌わずじまいという方も多いです。そんな中で、小規模ですがオペラ公演のチャンスに恵まれた私たちは、とても幸せだと思います。このHPで仲良くさせていただいている皆さまも、是非是非応援してくださいね。時々、業務連絡のように練習日程を掲載していますが、その度に暖かい応援をいただいて、頑張らなきゃと思う日々でした。ありがとうございました。あと少しですので、暖かく見守ってくださいませ。キャスト 秋田オペラ研究会 ウィーンの銀行家 本田武久(東京芸大卒)アイゼンシュタインその妻ロザリンデ 小野真弓(国立音楽大卒) アイゼンシュタインの友人 小白川浩二(東京音楽大卒)ドクター ファルケロシアのプリンス 斉藤琴美 (国立音楽大卒・二期会)アイゼンシュタイン家の 小野崎彰子(愛知県立芸大卒)女中 アデーレウィーンの刑務所長 川出康平 (山形大3年)フランクロザリンデの元声楽教師 高橋耕太 (国立音楽大4年)アルフレードアデーレの妹イーダ 石川佳代(武蔵野音楽大卒)ピアノ 西川 香(北海道教育大卒)ウィーンの市民 「 こうもりを歌う合唱団 」ミュジックコンセールメンバー、コール若草他、小学生から大学生、大人の方まで お手伝いいただいています美術監督 土門正佳制作・総指揮 小野真弓

2008.10.07

コメント(14)

-

喜歌劇「こうもり」練習日程

喜歌劇こうもりの練習日程] 秋田オペラ研究会 ウィーン シェーンブルン宮殿 10月3日(金) 午後1時~5時 秋信パブリックホール10月10日(金)午後1時~5時 秋信パブリックホール 10月12日(日)午前10時~ 第1幕練習 小白川先生参加 午後5時 ~ 第2幕練習 サンパル音210月19日(日)午後5時~9時 サンパル音210月24日(金)午後1時~5時 秋信パブリックホール10月26日(日)午後5時~9時 サンパル音211月2日(日)午後5時~9時・3日(月)午前10時~午後5時11月13日14日 11月の練習は、本田さん参加11月15日 喜歌劇「こうもり」本番 アトリオン音楽ホールで 喜歌劇「こうもり」

2008.10.07

コメント(0)

-

国立天文台(三鷹)公開日について

国立天文台(三鷹)公開日 10月25日東京都三鷹市にある、国立天文台では、2008年10月25日に一般公開が行われます。すばる望遠鏡や、野辺山電波天文台などを包括する、国立天文台の公開日です。 日時:2008年10月25日(土) 10:00~19:00(入場は18:30まで) 場所:国立天文台 三鷹キャンパス及び東京大学天文学教育研究センター 東京都三鷹市大沢2-21-1 で行われます。 赤い点が128億年前の最遠の銀河 ジェットを吹き飛ばす原始性 (PHOTO すばる望遠鏡)公開日には、先生方がいろんな準備をしてくださって、要所要所に立って、解説してくださいます。 質問にも、たくさん答えてくださるんですって!!! 天文台に行くなら、絶対公開日が楽しいと聞いています。 (私は日程が合わず、公開日は行ったことがないです) 第1赤義室 ゴーチェ子午線 (PHOTO 国立天文台)今年のメインテーマは、「すばる望遠鏡の10年」です。 ばる望遠鏡の観測で解明された新しい宇宙の姿を紹介してくれます。 PHOTO subaru spacetelescope 国立天文台准教授の柏川伸成 先生と田村元秀先生の講演もあります。 お二人とも、ニュートンなどで、よく拝見しています。国立天文台の見取り図です。 国立天文台公開日パンフレットより当日は、たくさんの人達が参加されるため、混み合いますので、車やバイクはダメだそうです。 別の場所に駐車するか、公共のバスなどをご利用下さい。 HPに詳しく載っていますので、参考になさってください。 国立天文台 URL http://www.nao.ac.jp/open-day/index.html#naiyou 連絡先 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台 事務部 総務課 住所 東京都三鷹市大沢2-21-1 電話 0422-34-3600 FAX. 0422-34-3690

2008.10.06

コメント(12)

-

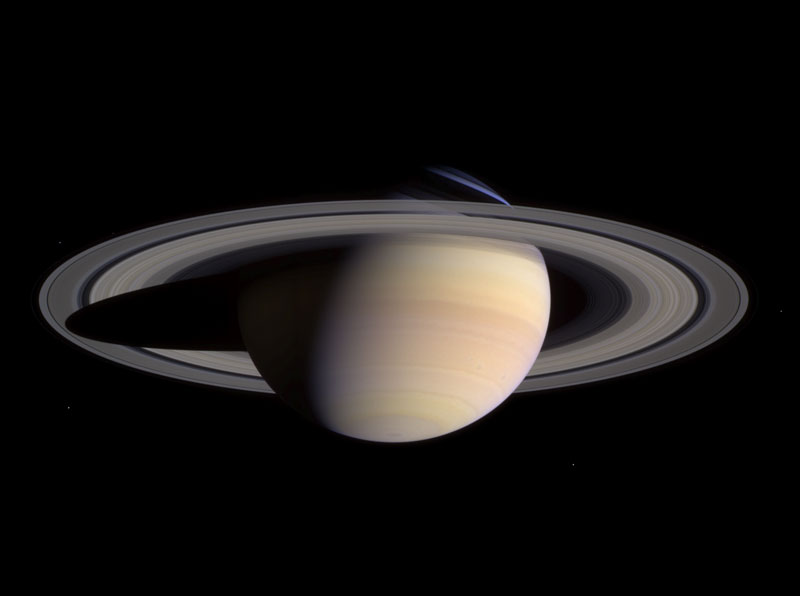

カッシーニ/ホイヘンスが土星の衛星タイタンに着陸した映像をご存知ですか?

カッシーニ・ホイヘンスがタイタンに着陸している映像、ご存知ですか外惑星探査機Cassiniが、7年半の歳月をかけ、土星の衛星タイタンに、探査プローブHuygensを着陸させました。この映像は、私の宝物の一つです。 土 星 (PHOTO by NASA/ESA)土星やその衛星を周回して詳しく観測すると言う、NASAとESA共同の探査機が、カッシーニです。1997年の打ち上げ以来、実に7年半という長い年月をかけて、2004年7月1日(日本時間)、土星の周回軌道に入りました。カッシーニは、2004年7月から4年、土星本体やその衛星を詳しく探査します。 外惑星探査機 カッシーニ (PHOTO by NASA)そして、探査プローブ「ホイヘンス」は2004年12月に本体から切り離され、2005年1月14日に土星の衛星タイタンに突入、着陸に成功しました。 土星の衛星タイタン (PHOTO by ESA)この素晴らしい着陸の瞬間の動画があります。まだご覧になっていない方は、是非ご覧下さい。http://jp.youtube.com/watch?v=Mbq-rhimMKI&feature=relatedhttp://jp.youtube.com/watch?v=Mbq-rhimMKI&feature=relatedその後のカッシーニの探査により発見されたメタンの湖

2008.10.05

コメント(10)

-

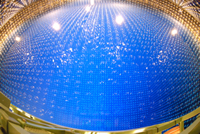

スーパーカミオカンデを訪ねて

スーパーカミオカンデを訪ねて 天文台の旅パート3天文台の旅、最後の目的地は、東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設「スーパーカミオカンデ」でした。ここは、ニュートリノの研究で世界をリードしている研究施設です。小柴昌俊先生は、東京大学理学部内に高エネルギー物理学実験施設を設立されました。 そして1979年、物理の大統一理論候補で予測されている「陽子崩壊」の検出を目的に、岐阜県神岡鉱山跡に「カミオカンデ」の建設を開始、83年に完成し、観測が始まりました。 現在の、「スーパーカミオカンデ」は、さらに高機能の施設となり、1000mの山の内部に50,000トンの超純水を蓄えたタンクと、その内部に設置した11,200本の光電子増倍管からなっています。この光電子増倍管でチェレンコフ放射を観測することにより、様々な研究を行っています。現在の、「スーパーカミオカンデ」は、さらに高機能の施設となり、1000mの山の内部に50,000トンの超純水を蓄えたタンクと、その内部に設置した11,200本の光電子増倍管からなっています。この光電子増倍管でチェレンコフ放射を観測することにより、様々な研究を行っています。 スーパーカミオカンデ 東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設 光電子倍増菅 光電子倍増菅・超純水を満たしているスーパーカミオカンデは東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設を中心に、日本、米国、韓国、中国、ポーランドからの32の大学、研究機関との共同研究で行われています。 これまでに、超新星爆発のニュートリノを世界で初めて捕らえることに成功ニュートリノに質量があると言うことを観測の結果発見当初の目的だった陽子崩壊がまだ検出されないことをふまえて、物理理論に見直しを迫ったWIKIPEDIAより 大統一理論の候補、SU(5)理論の予測していた陽子の寿命は1030~1032年と予測されていたが、陽子崩壊は観測されず、陽子の寿命は1034年以上であることが分った。これによりSU(5)理論は否定され、大統一理論に修正を迫ることになった。スーパーカミオカンデ坑道入り口 この坑道入り口に、颯爽とワゴンが迎えに来てくれました。中へ中へ・・・約18000m進んで、研究施設に到着しました。横40m縦41mの純水を満たしたプールの真上に立ち、ご説明いただきました。プールを満たす純水は、現代のテクノロジーの結集、「超純水」でした。この最先端の設備で製造されている超純水に含まれる不純物の量は、0.01μg/L(1リットル中に1億分の1グラム)の水準に達しています。例えて言うと、東京ドーム(約124万立方メートル)の中の、ピンポン球たった1個 の不純物に相当するそうです。・・・・ものすごく難しいことですとご説明いただきました。 ・・・よく分からないけど、限りなく不純物の無い水なんですね。そして、もう一つは、光電子倍増菅です。 ニュートリノが水の中の電子に衝突したあとに、高速で移動する電子より放出されるチェレンコフ光を、壁面に備え付けられた光電子増倍管で検出するそうです。 光電子倍増菅ニュートリノは、とても小さな小さな素粒子なので、普通は物体の間を、殆ど衝突もせず、すり抜けていきます。でも、宇宙にはニュートリノがいっぱいあるんですって。陽子を地球に例えると、ニュートリノは米粒くらいの大きさしかないそうで、検出はとても難しいと仰っていました。スーパーカミオカンデの大きな40mの水槽でも1日中、観測して、10個観測できれば良い方だそうです。こちらでも、外国からの研究者が、一日中ニュートリノを見守っていました。当番は3名、この日は中国の方2人とアメリカ1人の学者さんでした。休み無く続く観測は、たいへんですね。 チェレンコフ光を検出した光電子増倍管が分かると、計算によって、どの方角から来たニュートリノによる反応かがわかるしくみになっています。このしくみにより、カミオカンデは1987年2月23日、地球から16万光年離れた大マゼラン星雲でおきた超新星爆発 (SN 1987A) が起こりました。その爆発によって生じたニュートリノを世界で初めて検出することに成功しました。この功績により、2002年小柴昌俊東大名誉教授は、ノーベル物理学賞を受賞されました。また小柴先生は、超新星爆発の模様を詳しく解明をされ、その点も高く評価されました。 小柴昌俊教授(当時、東京大学教授) 爆発前と爆発後の1987A (大マゼラン銀河の毒グモ星雲中に出現)この超新星爆発のニュートリノを、スーパーカミオカンデで、世界で初めて捉えました。 1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡が94年に写したSUPERNOVA1987Aとても不思議な光景に、びっくりしました! 2006年の中心からの放射を受けて美しく輝く supernova1987A 2002年にノーベル物理学賞を受賞 され た 小柴昌俊先生 (当時 東京大学教授) スーパーカミオカンデの前身カミオカ ンデで supernova1987Aの ニュートリノを観測し 、超新星爆発の メカニズムを解明した。 超新星爆発 SN 1987A 爆発後 超新星SN1987A爆発前1987年 私たちの伴銀河である16万光年離れた大マゼラン雲の毒グモ星雲で 爆発した超新星 SN1987A

2008.10.02

コメント(8)

-

ご心配をおかけしました。

皆様、秋田市大町の火事で、大変ご心配をおかけしました。暖かいお言葉、本当にありがとうございました。また、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。翌日の魁新聞によりますと、火事は、工事中の大和ハウスの上で起こり、溶接作業の火が、近くにあった断熱材に引火した物です。断熱材は、100枚くらいあり、急速に燃え上がり、黒い煙をもうもうと噴き上げました。当日、建物の中では、47名の方が作業されていたそうです。消火作業で怪我をされた3名の方以外は、ご無事で、人的な被害が少なかったので、ホッとしました。病院に搬送された方も軽傷だそうです。たまたま火事が起こってすぐ、その場を通りかかりました。すぐ前のバス停では、数名の方がバスを待っていらして、全く火事に気付かないようでした。私たちは、向かい側から横断歩道を渡っている途中、火事に気づき、何とかしなくちゃと側に行き、火事をお知らせしました。薄いトタンの塀たった1枚隔てただけで、後ろが火事だったんです。本当に怖いです。まもなく消防車が駆けつけ、1時間半後に消火しました。初めは交通規制をしていなかったので、道路を逆送して駆けつける消防車を、うまく通してあげることができなかったです。繁華街なので、ちょっと大変でした。非常事態には、車はきちんと止まって、緊急車両を通して上げないといけませんね。今日は、朝から大阪の個室ビデオ店の火災を報じていました。15名もの方が亡くなられたと聞き、火事の恐ろしさに震えてしまいました。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

2008.10.02

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-

-

-

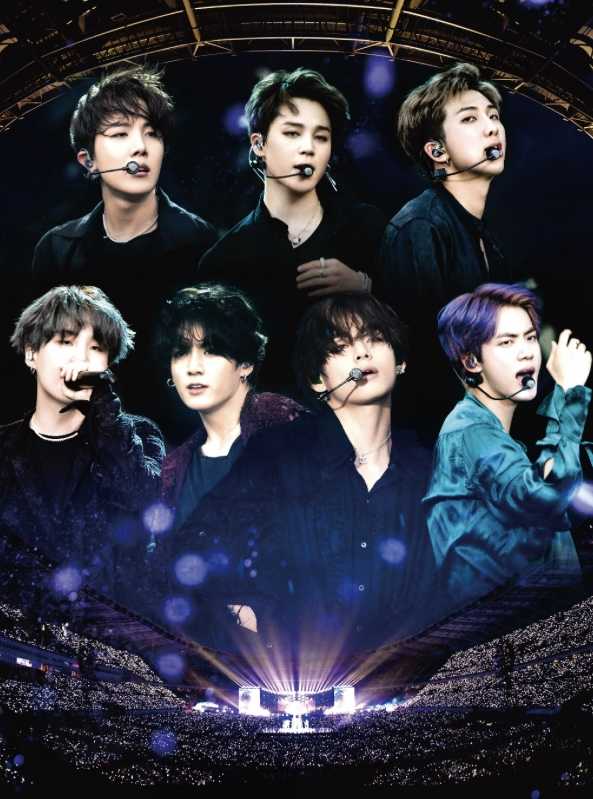

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-