***

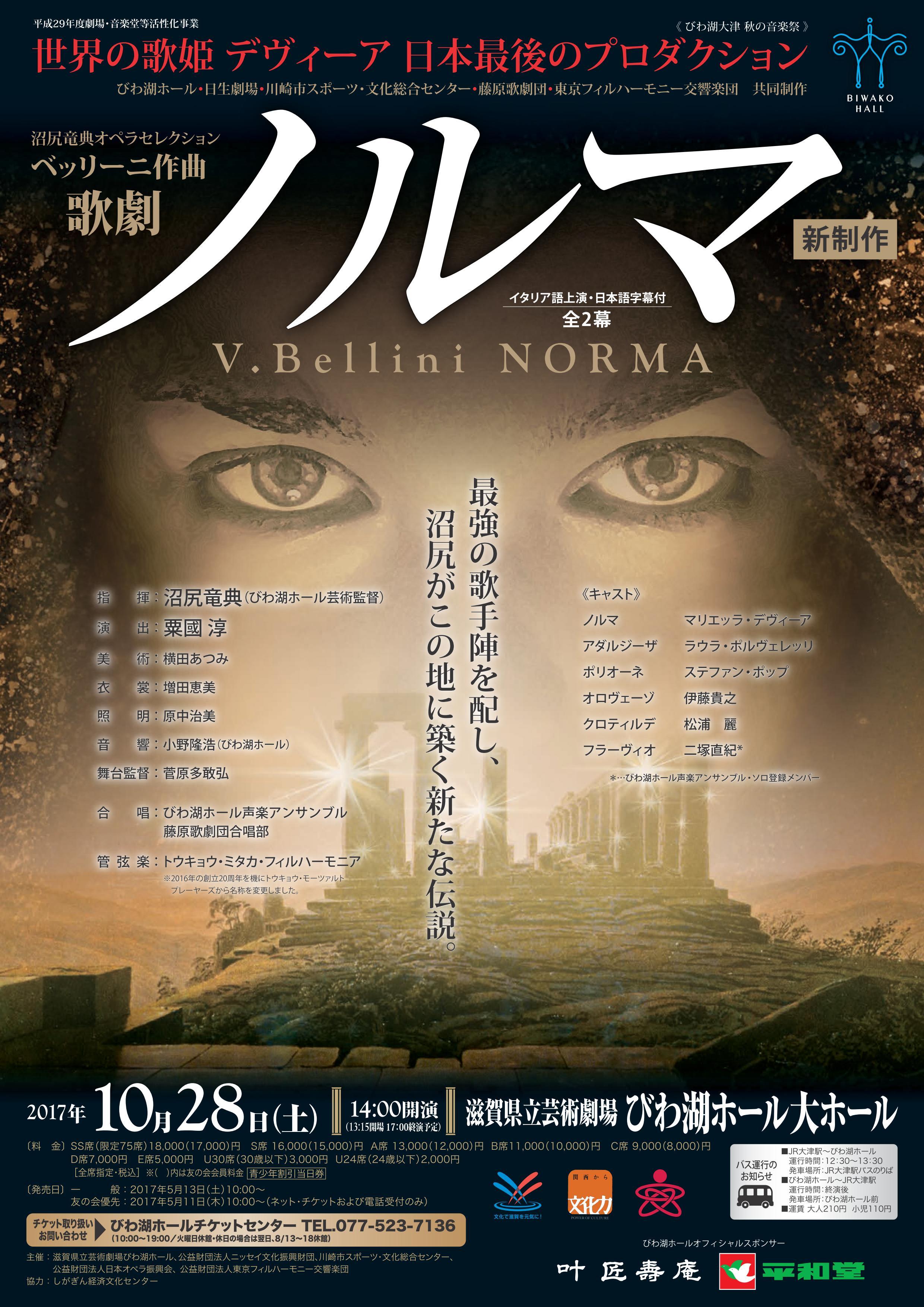

沼尻竜典オペラセレクション

沼尻竜典オペラセレクションベッリーニ作曲 歌劇『ノルマ』全2幕〈イタリア語上演・日本語字幕付〉

びわ湖ホール/日生劇場/川崎市スポーツ・文化総合センター/藤原歌劇団/東京フィルハーモニー交響楽団 共同制作公演

2017年10月28日(土)14:00開演

びわ湖ホール(大津)

指揮:沼尻竜典 Ryusuke NUMAJIRI(びわ湖ホール芸術監督)

演出:粟國 淳 Jun AGUNI

衣裳:増田恵美 Emi MASUDA

照明:原中治美 Harumi HARANAKA

舞台監督:菅原 多敢弘 Takahiro SUGAHARA

ノルマ マリエッラ・デヴィーア Mariella DEVIA

アダルジーザ ラウラ・ポルヴェレッリ Laura POLVERELLI

ポッリオーネ ステファン・ポップ Stefan POP

オロヴェーゾ 伊藤貴之 Takayuki ITO

クロティルデ 松浦 麗 Rei MATSUURA

フラーヴィオ 二塚直紀* Naoki NIZUKA

*…びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア

***

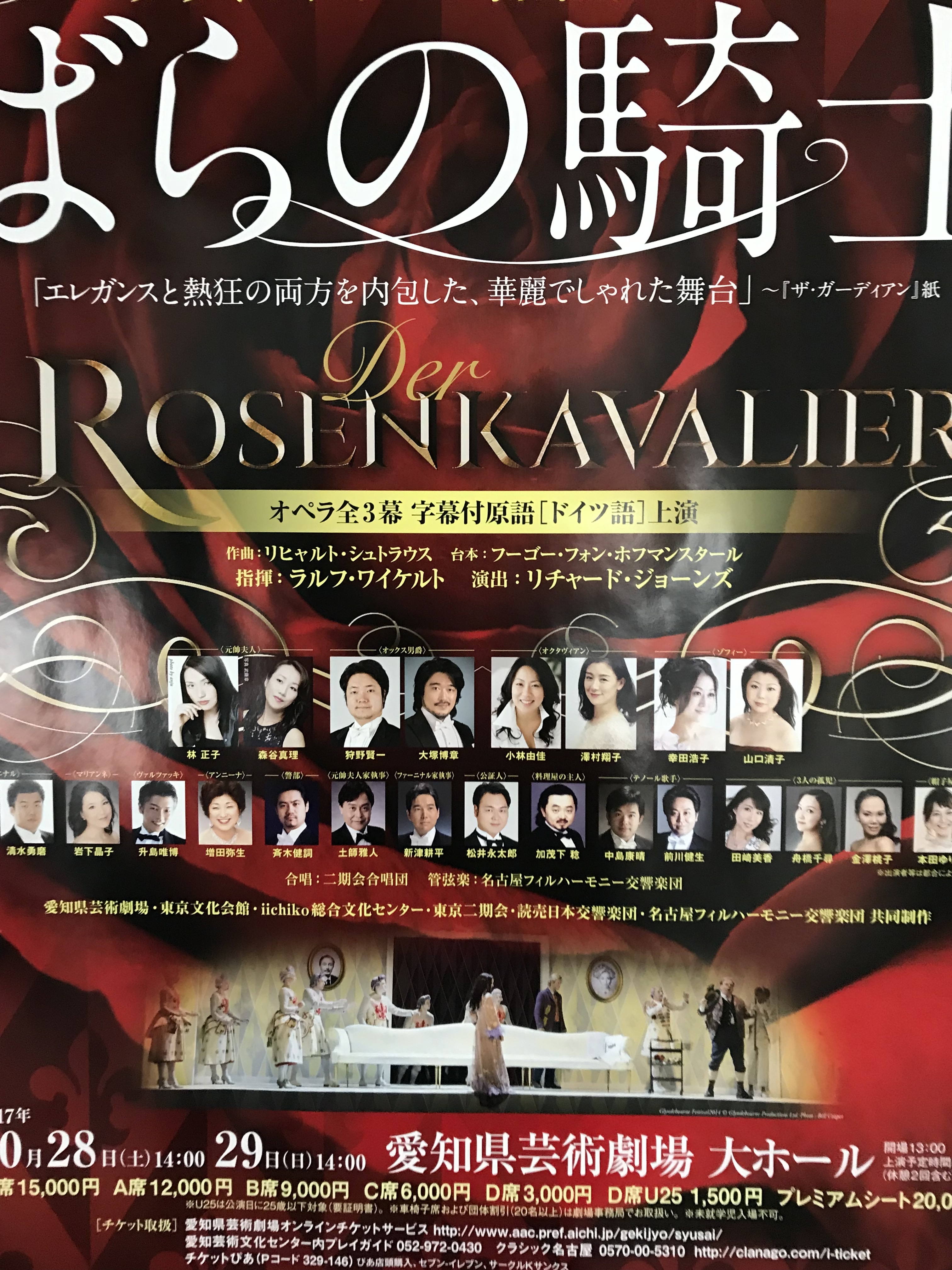

R.シュトラウス作曲 オペラ『ばらの騎士』(全3幕、ドイツ語上演)

名古屋公演 DAY2

愛知県芸術劇場・東京文化会館・iichiko総合文化センター・東京二期会・読売日本交響楽団・名古屋フィルハーモニー交響楽団 共同制作

2017年10月29日(日)14:00

愛知県芸術劇場大ホール

指揮:ラルフ・ワイケルト

演出:リチャード・ジョーンズ

元帥夫人:森谷真理

オックス男爵:大塚博章

オクタヴィアン:澤村翔子

ファーニナル:清水勇磨

ゾフィー:山口清子

マリアンネ:岩下晶子

ヴァルツァッキ:升島唯博

アンニーナ:増田弥生

警部:斉木健詞

ファーニナル家執事:新津耕平

元帥夫人家執事:土師雅人

公証人:松井永太郎

料理屋の主人:加茂下 稔

テノール歌手:前川健生

ほか

合唱: 二期会合唱団

管弦楽:名古屋フィルハーモニー交響楽団

***

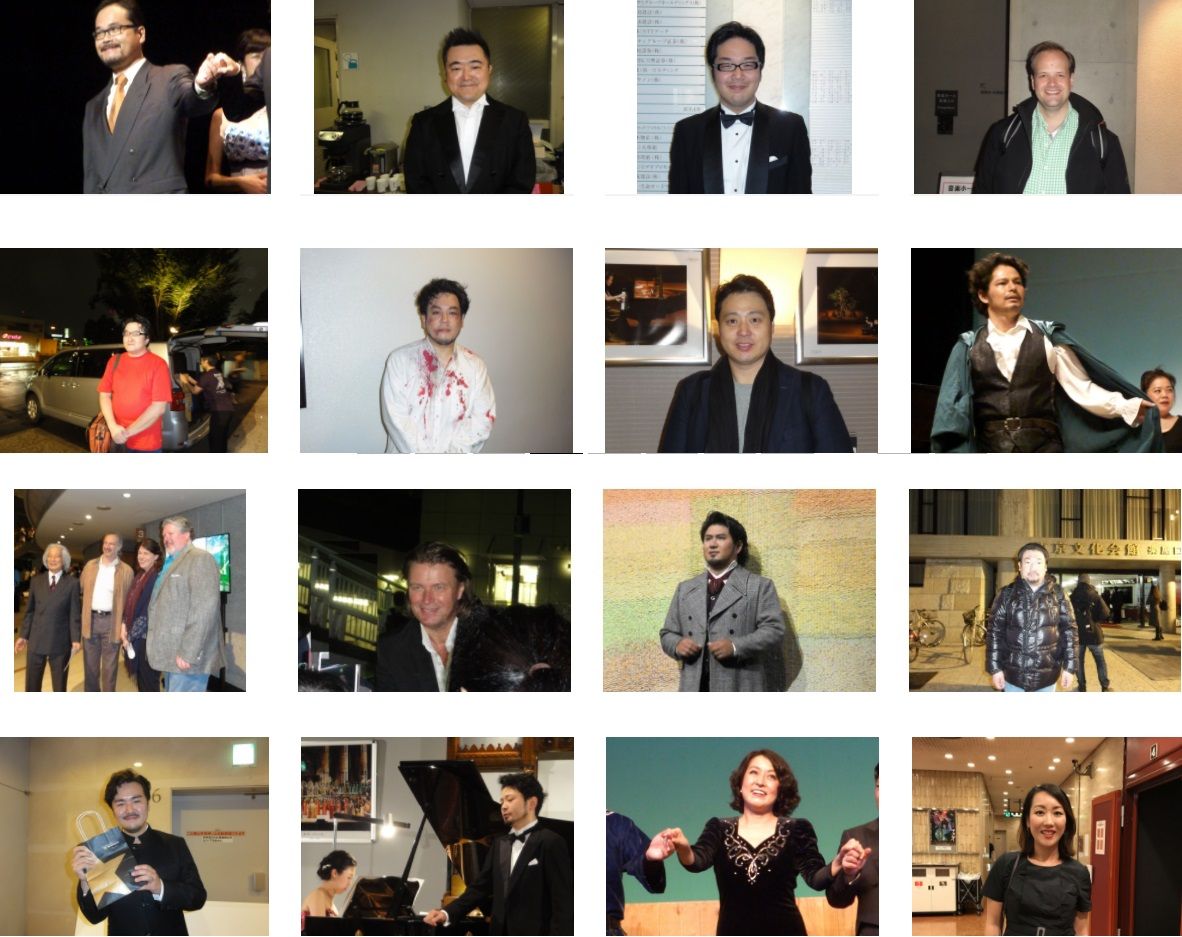

土曜日に大津で『ノルマ』、日曜日には名古屋で『ばらの騎士』を観ました。どちらも、年長の女性が、年若い女性に、自分の思い人を取られてしまうお話。そして、前者の演者と後者の物語の内容の間に、時の移ろいという共通点を感じた2日間でした。

デヴィーアの舞台を前回観たのは、たぶん初台の劇場での『ルチア』だったと思います。見事な歌唱でした。それ以前にも、何度か彼女の歌を聴きましたが、その歌はいつも完成度の高いものでした。こうあってほしいという、まさに、そういう歌。しかし、教科書的とも言える彼女の歌の、僕はあまり良い聞き手であったとは言えません。正直に言うと、不遜にも、その歌を少しつまらなくも感じてもいました。

今回のノルマは、瑕疵はあったものの、見事としか言いようがないようなものでした。声の衰えを、力任せにごまかさず、情緒に流れないdisciplineのある入念な歌。そこにあったのは、まさに崇高な歌でした。今までの、おのが不明を恥じました。あの声と技を維持するために、彼女がいかに厳しく自らを律してきたのか、それを身に染みて感じ、畏敬の念を抱かざるを得ませんでした。

アダルジーザを担当したメゾは、立派に役割を果たしていたと思いますが、デヴィーアの音色が若々しいものでしたので、ちょっと彼女よりも年長に聞こえてしまったのが残念。今回、楽しみにしていたポップは、テノールの声を聴く喜びを十分に味わわせてくれました。日本人キャストの方々も十分に役割を果たされていましたね。沼尻さんの棒は、とても几帳面。粟国さんの演出は、既視感のあるものでした。

日曜日の『ばらの騎士』の演出は、土曜日に歌われた林さんのマルシャリンで7月に東京で観ていました。なんとなく、ルイス・キャロルの物語の世界のような演出ですよね。名古屋の公演では、出だしのホルンは見事だったものの、その後の会話主体で音楽が進む第1幕のアンサンブルは、オケが舞台上の歌に寄り添えず、僕の耳には崩壊寸前のものに聞えました。1幕が終わったら、帰ろうかと思ったくらい。でも、マルシャリンのモノローグあたりから、雰囲気が一変。オケの奏でる音楽に、びっくりするような変化が起きたのです。なんとも馥郁たる香りが漂ってくるような思いにとらわれました。東京での公演になかった「香り」が、この名古屋の公演にはありました。指揮者とオケの組み合わせでしょうか。前日の沼尻さんの棒とは異なり、ワイケルトさんのそれは、もっと音楽を大づかみにしたようなもの。それがアンサンブルの緩さに繋がったと同時に、銀のばらにふりかけられたペルシアの香油のような、この「香り」をもたらしたように思いました。名古屋に生活の場を移して、それなりの年月が経ちましたが、今回、初めて名古屋フィルの音色に聴きほれました。実は一度も足を運んだことがないのですが、その定期演奏会にも行ってみようかとも思いました。

お目当てだった森谷さんのマルシャリン。渋谷で聞いたステンメのものに近い印象。暖かく、細やかでありつつも大きな歌。ちょっと気になったのが、調子が万全ではなかったのか、第1幕では、会話調の歌ということもあるけど、本来の声が出てくるに時間がかかり、第3幕の登場時には、押し出すように声を出そうとして、ちょっと叫びがちになっていたように聞こえたこと。5月に豊橋で聴いたレオノーラでは、そのような印象は一切受けなかったのですが。まさか、蝶々さんの影響?

***

「名古屋のおやじ」さま、速報の感想をいただき、誠に感謝です。

ノルマは私は川崎公演、「名古屋のおやじ」さまは大津公演、

「ばらの騎士」は私はDAY1で「名古屋のおやじ」さまはDAY2鑑賞と、

結果良かったです。やはり見なかった日もとても気になりますもの。

東京公演でもお互い逆の日を見てたとは徹底してますよね!面白い偶然です。

私は「名古屋のおやじ」さまの感想を読んで、ばらの香油がただよってきたような気がしました。

ありがとうございます!

-

新宿オペラ「ドン・カルロ」Day1 2025年11月22日

-

オペラ「高野聖」再演@高崎 2025年11月16日

-

「羊飼いの王様」終演後アフタートーク 2025年11月11日

PR

サイド自由欄

TENOR

小原啓楼

Ten.笛田博昭~2016

Ten.笛田博昭2017

公式サイト

小野弘晴(テノール)

UPCOMING

Ten.城宏憲 INDEX 2014~2017

Ten.又吉秀樹 INDEX

Ten.又吉秀樹2017

Ten.澤崎一了~2017

澤﨑一了2018~2019

Ten.小堀勇介2015

小堀勇介2016~2017

小堀勇介2018

小堀勇介2019

金山京介

2025

吉田連

UPCOMING

Ten.吉田連

Ten.前川健生

伊藤達人

UPCOMING

PAST

Ten.宮里直樹

UPCOMING

PAST

~2017

2018~2019

下村将太 テノール

2025

工藤和真

UPCOMING

PAST

BARITONE

青山貴

UPCOMING

2015

KS Tomohiro Takada, Bariton 概要

2024~2025

Bar.大沼徹

UPCOMING

2015~2016

2017

2024

His repertory 1

今井俊輔

UPCOMING

高橋洋介

UPCOMING

PAST

飯塚 学

UPCOMING

小林啓倫

UPCOMING

PAST

清水勇磨

UPCOMING

大西宇宙

UPCOMING

池内 響

UPCOMING

PAST

井出 壮志朗

UPCOMING

PAST

市川 宥一郎

UPCOMING

PAST

大塚博章

UPCOMING

Bs-Br大塚博章 2014-2015

Bs-Br狩野賢一2015

Bs河野鉄平

後藤春馬(バス・バリトン)

UPCOMING

水島正樹

UPCOMING

IL DEVU

HIGHLIGHT 2014

Francesco Meli Il Trovatore

Micheal Fabiano La traviata

Juan Diego Flórez IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Tézier vs Kaufmann La forza del destino

OperadeLyonJapan tourHoffmann

Stefano Secco Madama Butterfly

Bryan Hymel Guillaume Tell

Dmitry Korchak I Puritani

Celso Albelo Lucia di Lammermoor

Teatrodell'OperadiRomaJapantour2014

Wolfgang Koch Arabella

Lawrence Brownlee I Puritani

Tomasz Konieczny Das Rheingold

Torsten Kerl Die tote Stadt

Best Opera 2024

Best Opera 2023

Best Opera 2022

Best Opera 2021

Best Opera 2020

Best Opera 2019

Best Opera 2018 Index

Best Artists in Opera 2017

Best Opera 2017

Photo:©Shevaibra, courtesy of the artist

2016 Best Opera

2015 Best Opera

2014 Best Opera

2013 Best Opera

2012 Best Opera

2011 Best Opera and Ballet

2010 Best Opera and Ballet

2009 Best Opera and Ballet

2008 Best Opera and Ballet

[BALLET]

2009

2008 Ballet Top 10 in Japan

2008 BALLET INDEX

What's New 2007

What's New 2006

Past Articles 2005

Past Articles 2004

Past Articles 2003

[OPERA]

Simon Keenlyside What is NEW ?

Robert Gambill

What's new

Biography

2008 Opera Top 10 in Japan

2007 Top 10

What is NEW ? 2006

What is NEW ? 2005

STAGE What is NEW ?

Second Top -Sheva's Sporting World

Football

[José Mourinho - Chelsea 2007 Index]

[José Mourinho - Chelsea 2006 Index]

What Mourinho said - 抱腹絶倒モウリーニョ語録

Last edited 1 Jul 2007

FOOTBALL What is NEW ?

2005

Tennis

2006

Roger Federer First time in JAPAN - AIG Japan Open INDEX

Cinema, Books brand new and privat

Cinema

2005年5月3日

音楽関係更新 Classical Music

BOOKS 2006

BOOKS 2004年

1月31日 Books by Jeffery Deaver

AMP DANCERS INDEX

NEW ADVENTURES Dancers Index

Cooper Company Dancers Index

Adam Cooper Index

Matthew Hart Index

Jesus Pastor Index

Damien Stirk Index

Andrew Corbett Index

Will Kemp Index

Isaac Mullins Index

Ballet Choreographer Index

Matthew Bourne Index

Ballet Company Index

Ballet Pieces Index

Musical Index

LINKS

Theatre official

Bayerische Staatsoper

Bayreuther Festspiele

Lyric Opera of Chicago

MET

Royal Opera House

Salzburger Festspiele

Teatro alla Scala

Wienerstaatsoper

ZurichOperaHouse

New National Theatre,Tk

Tokyo Nikikai

Singers official

Takashi Aoyama

Aris Argiris

Johan Botha

Fabio Maria Capitanucci

Massimo Cavalletti

Markus Eiche

Alex Esposito

Burkhard Fritz

simonkeenlyside.info

Wolfgang Koch

Tomasz Konieczny

Zeljko Lucic

Alexey Markov

Tetsuya Mochizuki

Ryoichi Nakai

Evgeny Nikitin

Toru Onuma

Takashi Otsuki

René Pape

Detlef Roth

Andreas Schager

Jörg Schneider

Kasumi Shimizu

Yuri Vorobiev

Koji Yamashita

Kwangchul Youn

Operabase Artist

Orchestra

Berliner Philharmoniker

NHK Symphony Orchestr

Opera Fan Blog

Alex Vinogradov(Valenci

By The Thames(dognora

Cafe Klassiker H(Hiroto

猫の日記(camelstraycat

FOOD FOR SOUL(Sarda

東海岸-音楽、食(Kinox

Impression(娑羅)

In fernem Land(galahad

Intermezzo

ネコにオペラ(kametaro)

Opera Chic

OperaOperaOper(Madok

右舷日記(starboard)

taqkkawanamiさんのブログ

備忘録(euridice)

Ballet Fan Blog

きょんのバレエ日記(きょん)

Web Radio

Oe1 Programm

Bayern 4 Klassik

Deutschlandradio Kultur

NDR Kultur

RBB Kultur

BBC Opera on 3

RAI radio3

WFMT-Chicago

Sydney ABC

Radio New Zealand Conc

operacast

劇場座席数・残響時間

SITE MAP

Sheva's Blog( What people tweeted )

Since Apr 2003

キーワードサーチ

カテゴリ