2018年04月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

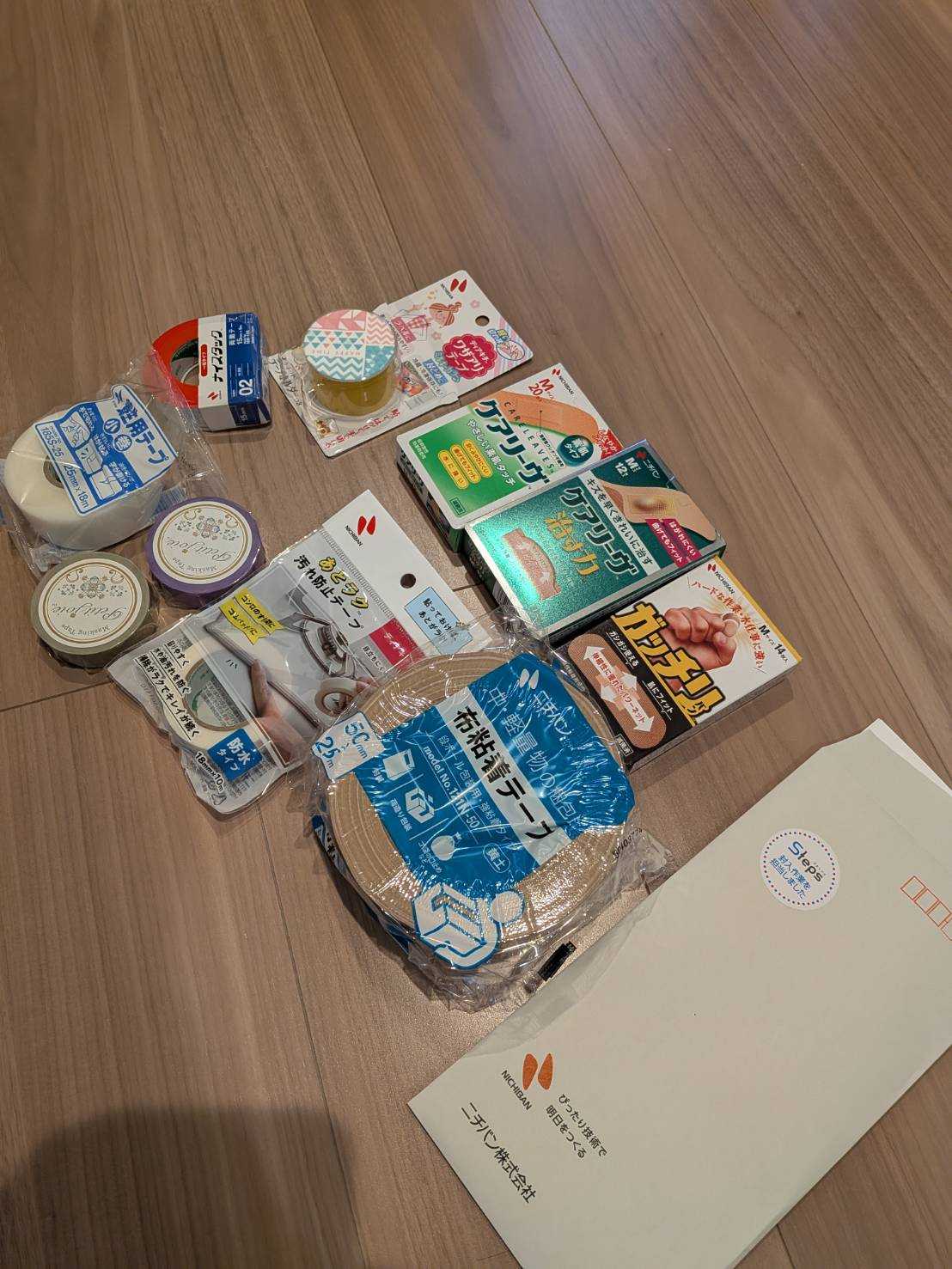

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト48

イギリスの古代遺跡に関して、ステュークリーには三冊の代表的な本があります。『エイヴベリー:ドルイドの神殿』『ストーンヘンジ:ドルイドによって造られた神殿』そして『好奇心に富んだ旅の記録』です。今日からは、その三番目の旅行記のイラストをいくつか紹介しましょう。ノース・ヨークシャー州のボローブリッジにあるデヴィルズ・アローズ(悪魔の矢)です。三つの立石が一直線上に並んでいる不思議な巨石遺構です。一つの絵の中に三つの立石を描いているため、立石の大きさや立石間の距離がかなりいい加減ですが、いつものように特徴はよく捉えられています。次回はこのデヴィルズ・アローズについて詳しく語りましょう。

2018.04.30

コメント(0)

-

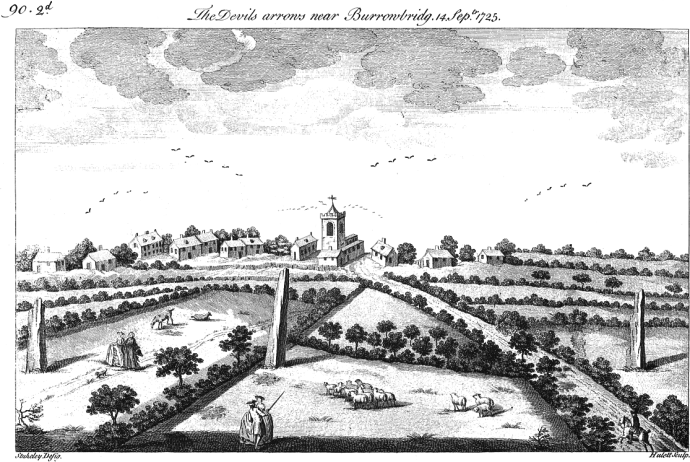

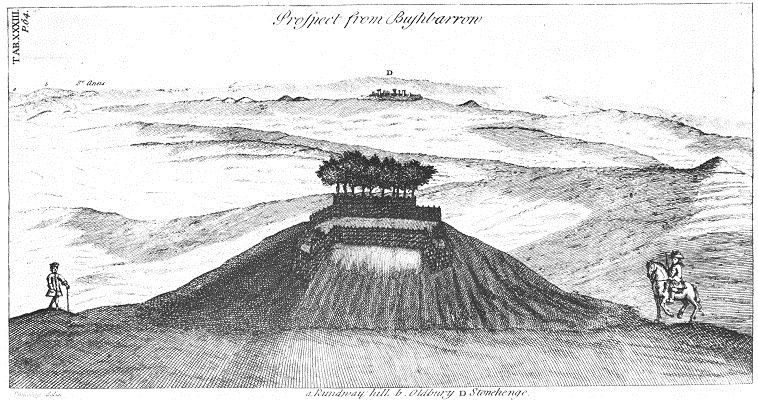

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト47

ストーンヘンジから離れて、今日ご紹介するのは、ソールズベリーの西南西にある古墳のイラストです。左奥のBが鉄器時代のヒル・フォートであるオールド・セイラム。その左手前Aがウィルトンの町。右奥のCがソールズベリーの大聖堂です。この円墳は、ラテン語でCarvilii Regis Tumulusと書かれています。後半の二語は王の墓という意味で、Carviliiはおそらく古代ローマの町の名前だと思われます。なぜこの名前を付けたのかは不明。現在はニールズ・バローと呼ばれている円墳をステュークリーはこのように名付けたのだと思われます。

2018.04.29

コメント(0)

-

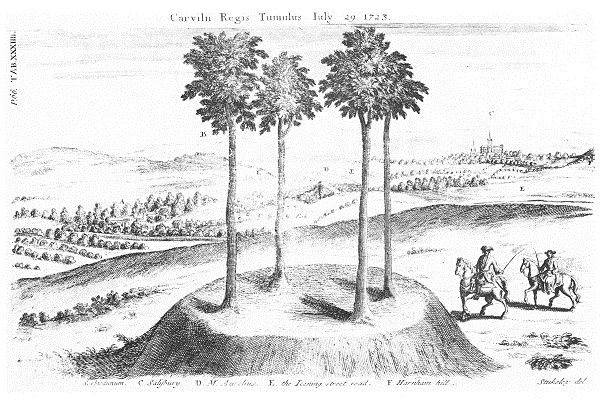

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト46

ステュークリーはストーンヘンジの南西に位置するノーマントン丘陵古墳群のブッシュバローも発掘しています。これがそのスケッチです。奥に見えるDがストーンヘンジです。彼の発掘では何も発見されませんでしたが、19世紀になってウィリアム・カニントンが発掘調査したところ、紀元前1900~同1700年ごろのものとみられる大きな菱形の金製の胸当てやベルトフック、木製の柄が残る青銅器の短剣など多数の珍しい品々を見つけました。それらの出土品はすべて、ディヴァイゼズのウィルトシャー博物館に展示されています。

2018.04.27

コメント(0)

-

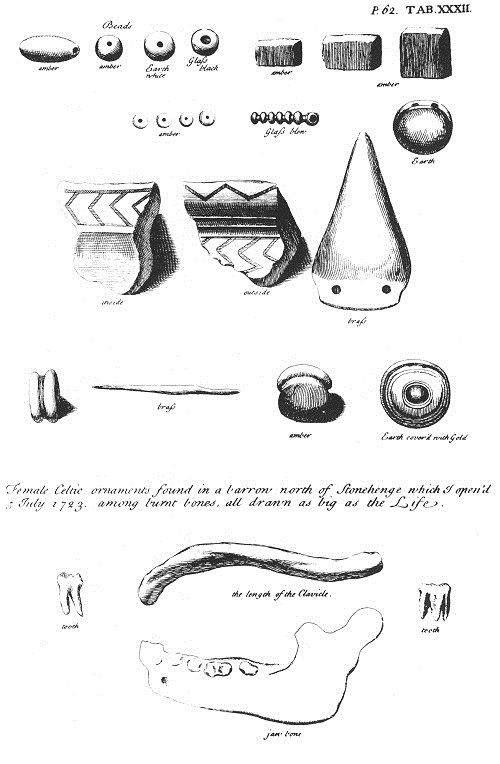

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト45

ステュークリーはストーンヘンジの北の古墳から出土した遺物も丁寧にスケッチしています。それがこちら。1723年7月5日、ステュークリー自身が掘り起こした古墳の出土品のスケッチです。上のビーズは、ケルト人の女性の装飾品であると書いてあります。琥珀、白土、ガラス、真鍮などと材質に関するメモ書きがあります。中段には土器類があって、真鍮でできた奇妙な道具も描かれていますね。土を掘る道具でしょうか。「金で覆われた土製品」もあります。一番下の段は、人間の歯や下あごです。これらは焼かれた骨とともに見つかったとも書かれています。こうした出土品が今どこにあるのかはわかりませんが、貴重なスケッチであることは確かです。

2018.04.26

コメント(0)

-

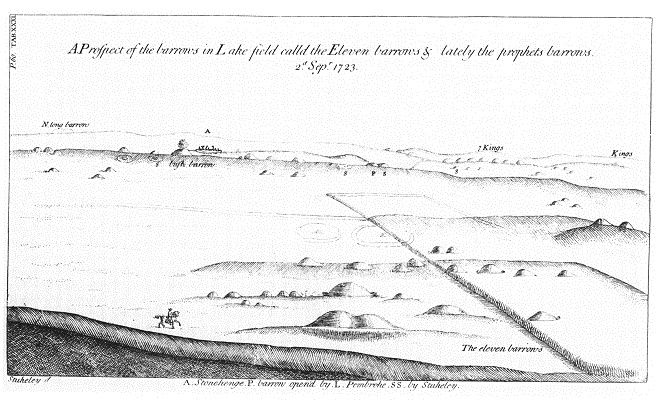

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト44

ストーンヘンジから南西に2・4キロ離れた場所にある古墳群です。現代の名前はレイク・バロー・セメトリー。ステュークリーの時代には、イレブン・バローズとか「予言者のバロー」とか呼ばれていました。ここには、ボウル形、ベル形、ディスク形、長塚形などいろいろな形のバロー(古墳)が造られています。左奥の地平線そばに描かれているのがブッシュ・バローで、その右奥に見えるのがストーンヘンジです。まるで古墳の見本市のようですが、こうした古墳群は、ノーマントン丘陵古墳群やカーサス古墳群などストーンヘンジの周辺に数多く造られたました。

2018.04.25

コメント(0)

-

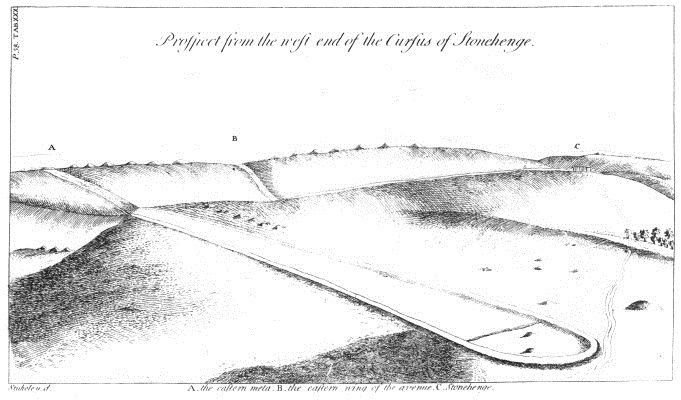

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト43

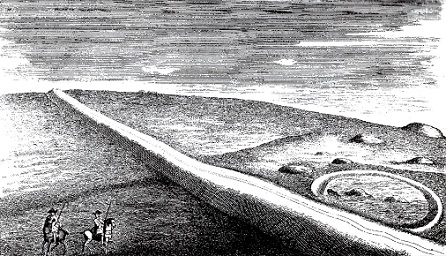

カーサスを西の端から描写したイラストです。右上Cの下に描かれているのがストーンヘンジです。左のAは文字が読み取れないので、正確にはわかりませんが、metaはラテン語で終点の意味なので、カーサスの終点のことだと思います。Bはアヴェニューの東のリングと書かれています。それにしても、見事な滑走路です。端が丸みを帯びているのも面白いですね。この光景を上から見ると、やはり宇宙から見た時の、宇宙的なシンボルのように思えてなりません。目的不明のカーサスも、宇宙に向けてのメッセージだとすると、葉巻型の母船と考えることができます。ストーンヘンジは司令機で、円墳は小型円盤でしょうか。古代の人々は、既に「未知との遭遇」を果たしていたのかもしれませんね。

2018.04.24

コメント(2)

-

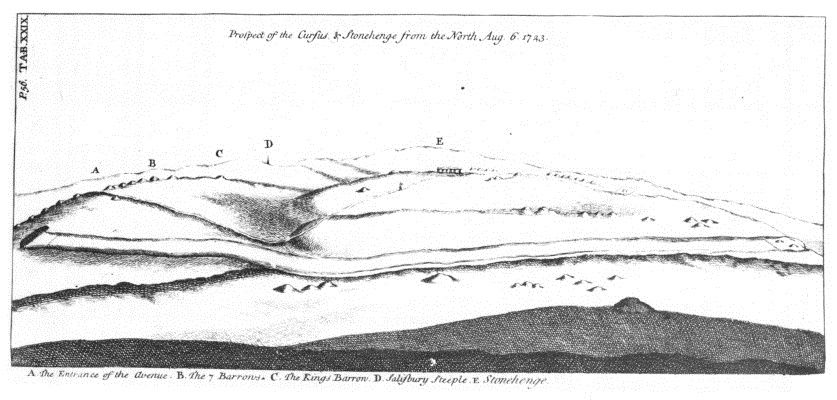

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト42

ステュークリーが”発見”したのは「アヴェニュー」だけではありません。ストーンヘンジの北に横たわる長さ2・7キロ、幅100メートルの、堀と土塁による周壁遺構を最初に記録したのも、彼です。彼はこの遺構を、古代ローマ時代の競馬場になぞらえて、古語でコースという意味の「カーサス」と名付けました。それを描いたのが、次のスケッチです。ストーンヘンジの北から、カーサスとストーンヘンジを描いています。手前に、まるで陸上の直線トラックのように伸びているのがカーサスです。そしてその向こう側に、左からA:アヴェニューの入り口、B:7つの古墳、C:王の古墳、D:ソールズベリー大聖堂の尖塔、E:ストーンヘンジが描かれています。俯瞰図のようによく描かれています。カーサスが実は平たんではなく、一度谷に落ち込んで再び丘を昇るように造られていることがよくわかりますね。Aに示されたアヴェニューも同様で、一度谷に下って、そこから一気に直線の道を登ってストーンヘンジに至るように造られたことがわかります。素晴らしいスケッチだと思います。ただし、彼がローマ時代の遺跡だと思ったカーサスは、ストーンヘンジが造られたのと同じ新石器時代の紀元前3000年の遺構であることが今日わかっています。

2018.04.23

コメント(0)

-

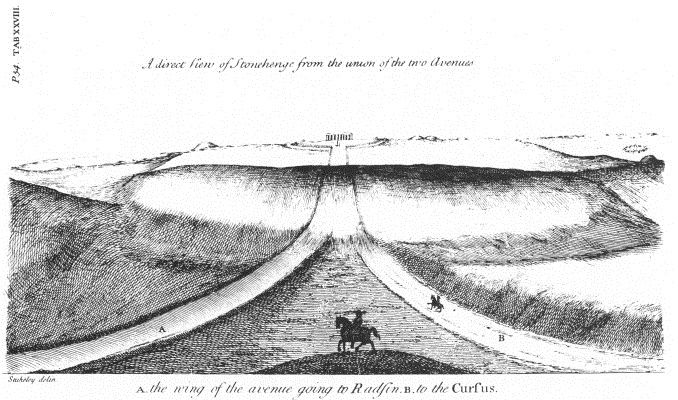

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト41

これもアヴェニューを題材にしていますが、非常に面白いスケッチです。中央奥に描かれているのが、ストーンヘンジ。その入り口に見える立石がヒールストーンです。で、アヴェニューがそこから伸びていて、途中で二本に分かれているとステュークリーは考えていたわけです。しかし、本物のアヴェニューは左のAです。右のBはカーサスに向かいますが、実は後世の馬車道でした。そうして見ると、確かにAのほうが道路わきの土手がはっきりと描かれているなど、よりくっきりとした道になっていますね。

2018.04.22

コメント(0)

-

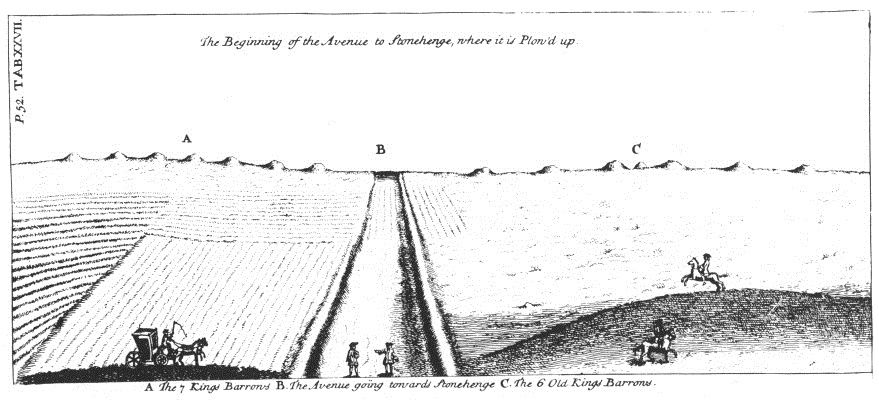

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト40

今日もアヴェニューです。ステュークリーは、アヴェニューの始まりの部分を紹介するイラストとして描いています。左のAが「七人の王たちの古墳群」で、右のCが「六人の古(いにしえ)の王たちの古墳群」と書かれています。おそらく現在、Aが「ニューキングバロー古墳群」、Bが「オールドキングバロー古墳群」と呼ばれている遺構だと思われます。アヴェニューは、「太古の王」と「新しい王」の古墳群の間を通って、ストーンヘンジに続いていました。まさに神殿に向かう参道です。つまり古代の人々は、過去の王たちに思いを馳せながら、ストーンヘンジに参拝したということになります。地道な作業ですが、このようにアヴェニューのスケッチを何枚も残していてくれるので、古代においてどのように見えたかがおおよそ想像することができるわけです。

2018.04.21

コメント(0)

-

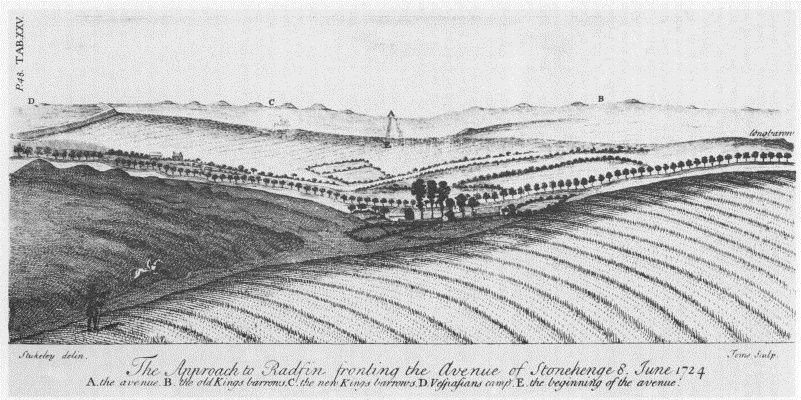

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト39

今日ご紹介するのも、ストーンヘンジのアヴェニューのスケッチです。これはおそらくストーンヘンジの東からアヴェニューを見た風景です。中央の地平線に続く道がアヴェニュー。左の丘の上の古墳群がニューキングバロー古墳群で、右の丘の上の古墳群がオールドキングバロー古墳群です。この二つの古墳群の間をアヴェニューが通っているわけですね。その後、地平線に見えるアヴェニューは左に鋭角に曲がり、ストーンヘンジへと進んで行きます。ちょうどニューキングバロー古墳群の向う側にストーンヘンジはあります。

2018.04.20

コメント(0)

-

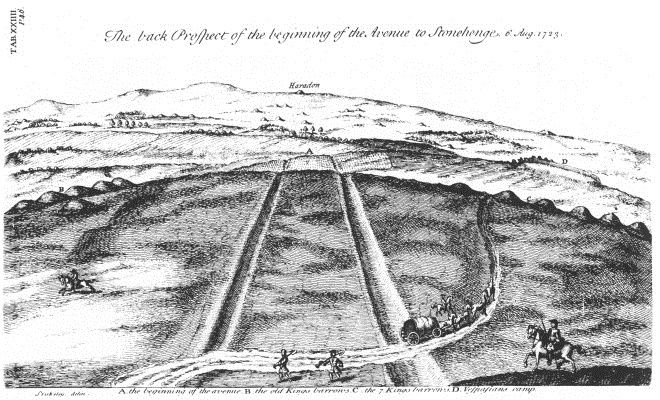

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト38

ストーンヘンジとエイヴォン川をつなぐアヴェニューの記録を初めて残したステュークリーが描いたアヴェニューのイラストです。おそらくこれは、ストーンヘンジのアヴェニューの出入り口から東の方角を描いたものです。中央の奥に描かれたハラドンは、東のブルフォードのそばにある丘の名前です。当時と今では古墳の呼び名が違うのですが、ステュークリーは右側に描かれた古墳群を「C:7人の王の古墳群」と書いています。これは現代の呼び名ではニューキングバロー古墳群のことと思われます。左の「B:太古の王たちの古墳群」はカーサス古墳群のことだと思います。右奥の「D:ヴェシファシアンの野営地」は鉄器時代のヒル・フォート(丘を利用した要塞)ですが、アヴェニューはこのヒル・フォートの右奥を流れるエイヴォン川まで続いています。

2018.04.19

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト37

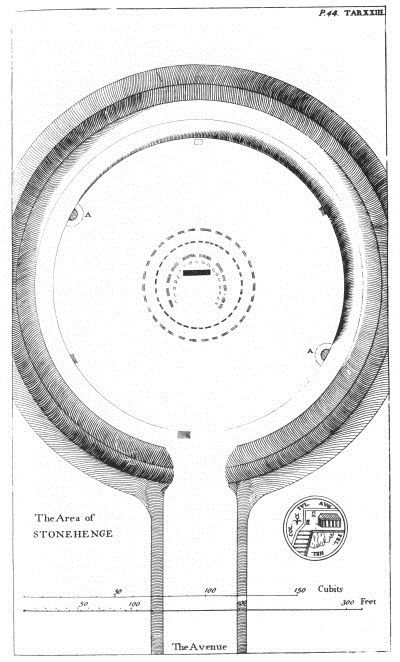

ステュークリーはストーンヘンジの研究でも多大な貢献をしています。それを示しているのが、こちらの見取図です。ちょっと現物よりも綺麗に描きすぎていますが、この図には、8時、10時、14時、16時の方向にあるステーション・ストーンがちゃんと描かれているうえに、18時にあるスローター・ストーンや、堀、土手がきちんと描かれています。特にこの図が優秀なのは、それまでわからなかったアヴェニューを描いていることです。そうなんです。ストーンヘンジのアヴェニューの存在に気づいたのは、ステュークリーなんですね。彼はほかにも、二つの立石の上に水平な横石が設置された状態を説明するために、「トリリトン」という新語も造っています。オーブリー・ホールを見つけた17世紀のジョン・オーブリーと並び、「考古学の先駆け」と称されるだけのことはありますね。

2018.04.18

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト36

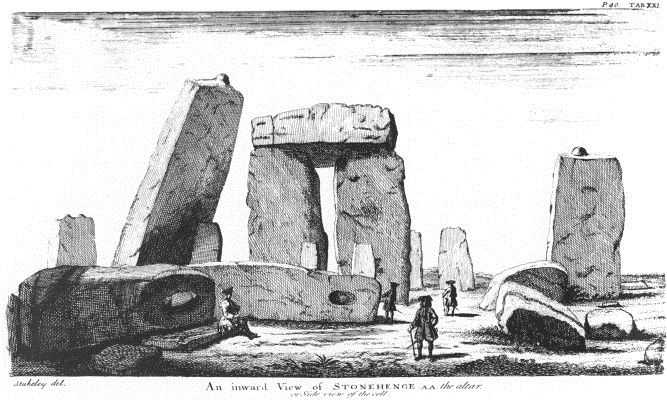

この二日間は原稿の執筆で忙しくブログをアップできませんでしたが、その分を含めてステュークリーのイラストの続きをやりましょう。ストーンヘンジの最深部のスケッチです。左の男性が座っている石が、壊れた祭壇石とされているモノです。本当にここに祭壇石があったのか。それは結論が出ていません。それよりも注目されるのは、巨石同士を組み合わせるとき、ほぞ接合と呼ばれる接合方法を使っていることですね。すなわち一方の石材の端に突起(ほぞ)を作り、他方の石材の端には突起を差し込むほぞ穴を穿っていることがイラストからもわかりますね。ストーンヘンジはほぞ接合により立石と横石とを固定し、横石の両端はさねはぎ継ぎで固定されています。かなりの土木技術を持っていたことがうかがえます。次も最深部のスケッチ。巨大な巨石モニュメントの前で感嘆している18世紀の人々が描かれています。

2018.04.17

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト35

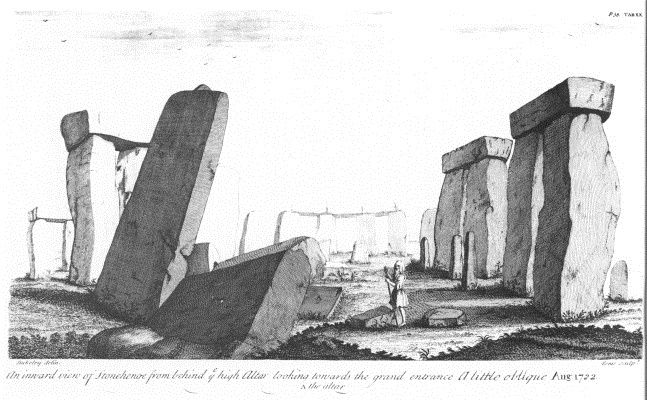

ステュークリーが祭壇石があったとしている馬蹄形巨石構造物の深奥部分の裏から、アヴェニューの方角を描いたイラストです。描かれている人物は、ステュークリーが想像したドルイドです。彼は時々、このようにイラストに想像上の人物を挿入します。ストーンヘンジの内部は彼にとって非常に神聖かつスピリチュアルな場所であったとみられ、彼は次のように書いています。「(ストーンヘンジの)建造物の中に入って見渡せば、それが馬に乗っていようが徒歩であろうが関係なく、この大きく口を開けたように壊れた廃墟に触れた瞬間、誰もが恍惚とした空想の世界に引き込まれる。それはとても描写できるものではなく、ただ気づいたり感じたりするしかできない体験である。」

2018.04.14

コメント(0)

-

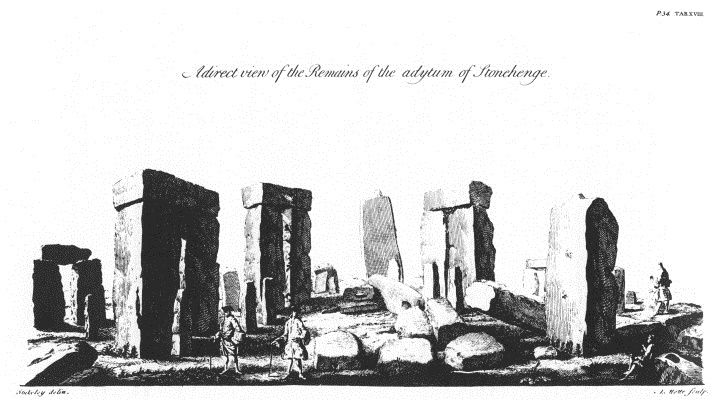

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト34

今日もストーンヘンジの内側のスケッチです。タイトルに書いてある「Adytum」とは、ラテン語で「神殿の最深部」とか「最も聖なる場所」というような意味です。壊れてはいますが、やはり荘厳な感じが残っていますね。ここでどのような儀式や儀礼がおこなわれたのでしょうか。

2018.04.13

コメント(0)

-

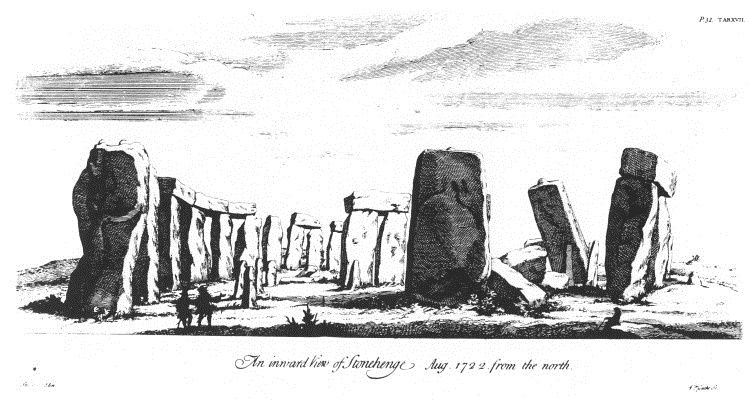

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト33

これまで紹介したストーンヘンジは外側から描いたものでしたが、今日のは内側から描いたものです。内側を北からスケッチしたものです。これも迫力のある絵ですね。崩壊した様子もよくわかります。1722年8月に描かれたと書かれています。

2018.04.12

コメント(0)

-

200万アクセスの御礼

昨日、当ブログの累積アクセス数が200万回を超えました。ご訪問、厚く御礼申し上げます。当初は一日50~70くらいだったアクセス数も、100を超え、200となり、800、1000と増えて行きました。現在では、およそ一日1000~2000アクセスあります。これまで一番読まれている記事は、2010年1月27日に書いた「第三の聴覚と霊的空耳」です。次は2015年5月22日に書いた「イザナギの黄泉の国訪問とオルフェウスの冥界下りは同じ物語だった」でしょうか。ご興味のある方はお読みください。ステュークリーのイラストシリーズもまだまだ続きます。写真は4月8日の富士山と夕焼けです。

2018.04.11

コメント(2)

-

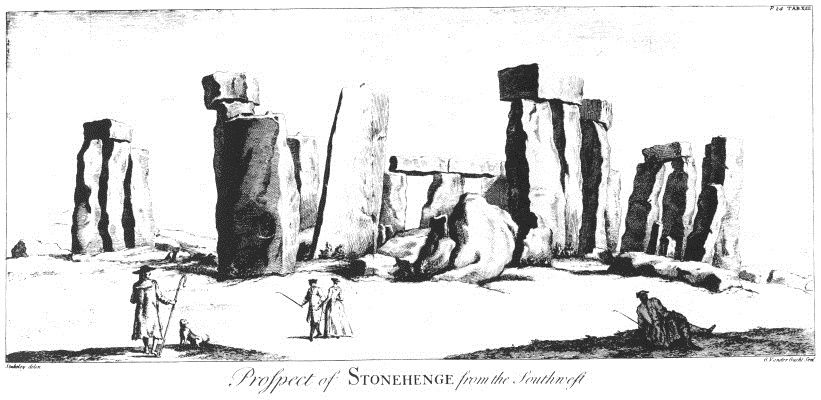

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト32

今日からストーンヘンジの内側にあるストーンサークルのイラストを見ていきましょう。南西の方角からスケッチしたイラストです。例によって人間が比較的小さく描かれています。既に傾いたり、倒壊したりした立石があることがわかりますね。おそらく1722年夏ごろの風景だと思います。

2018.04.10

コメント(0)

-

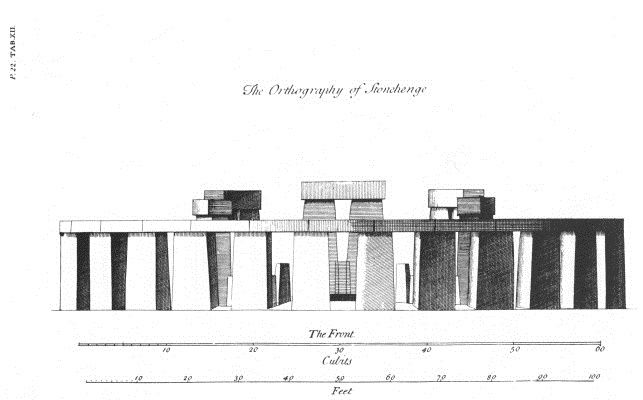

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト31

ステュークリーが描いたストーンヘンジのオーソグラフィー。オーソグラフィーとは正射影のことです。簡単に言うと、平面上に垂直に投影された絵のようなものです。これにより、側面から見た場合にどのような形をしているかが大体把握できますね。直径も30メートル強となる計算ですから、大体合っています。これも貴重なイラストであることは間違いありません。

2018.04.09

コメント(0)

-

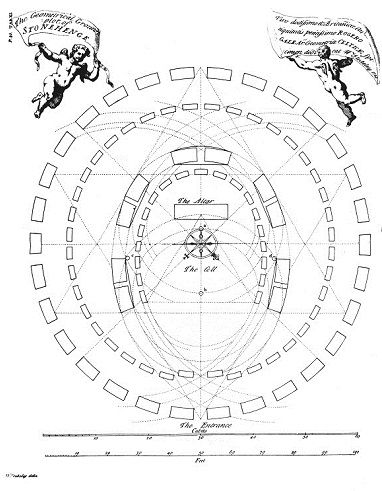

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト30

ストーンヘンジが荒廃する前の姿はどのようなものだったのか。ステュークリーが描いてくれました。これがストーンヘンジの本来の姿と思われる「設計図」を最初に克明に紹介したイラストです。ご覧のように大小二重の同心円の内側に馬蹄形に巨石が大小二列に並んでいたわけです。5000年前の人々が考案した、素晴らしい幾何学的なデザインです。フリーメイソンの会員だったとされるステュークリーらしく、六芒星が描かれているところが面白いですね。コンパスと定規は、古代人の叡智を伝える道具でもありました。

2018.04.08

コメント(0)

-

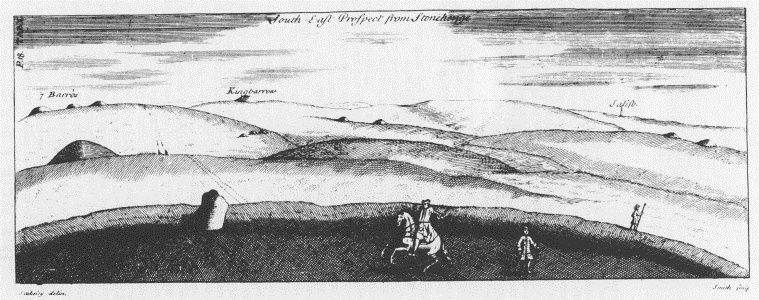

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト29

北西、南と来て、今日はストーンヘンジの南東に広がる風景です。弧を描いている手前の土手と溝は、ストーンヘンジのヘンジを描いたと思われます。右奥の地平線に見える塔がソールズベリー大聖堂で、中央左の地平線にキング・バロー、左端にもT・バローと書かれているように見えます。キング・バローはおそらく、今日オールド・キング・バローと呼ばれている古墳群です。その右に20世紀になって発掘されたニュー・キング・バロー古墳群があるのだと思われますが、描かれていません。さらにその右には、これも1970年代まで航空写真が撮影するまでわからなかった、紀元前2700年ごろに建造されたコーニーベリー・ヘンジが隠されています。つまり、ストーンヘンジの周りには、ステュークリーも気づかなかったような遺跡があちこちに点在していたわけですね。そうであっても、古墳などの多くの遺跡群がストーンヘンジの周辺にちりばめれていたことが、ステュークリーのイラストからも偲ばれるのです。

2018.04.07

コメント(0)

-

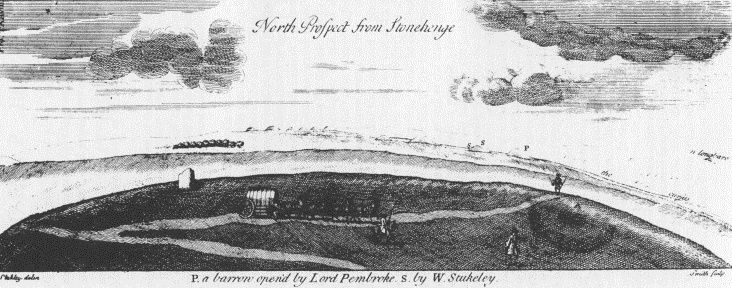

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト28

昨日のはストーンヘンジの北西でしたが、今日のイラストは、ストーンヘンジからほぼ南を見た時の風景です。見えているのは、ノーマントン丘陵古墳群です。ストーンヘンジが建造された新石器時代の晩期から青銅器時代にかけて造られた古墳群であると考えられています。西暦で言うと、紀元前2300年ごろから紀元前1900年にかけての時代の古墳群です。わかりづらいと思いますが、中央の古墳の下に黒い影のように左からB、Aと書かれていますが、Aがペンブローク卿が開いた(発掘のために壊した)古墳で、Bはステュークリー氏自身が開いた古墳を指しています。右端の丘に上に書かれているのもBですから、これもステュークリーが開いたもので、よく見ると、古墳が削られて平らになっているのがわかります。なぜ古墳が発掘されたかというと、古墳の中に副葬品があることがこのころから知れ渡るようになっていたからですね。19世紀初頭には、この古墳群のブッシュバローから青銅器の短剣や斧、そして笏などが見つかっています。ブッシュバローは、上のイラストの右のほうにCと書かれた下に描かれた円墳です。ステュークリーが発掘したBから二つ左隣の古墳ですね。左奥の丘の上に書かれたSalisbとは、ソールズベリーの町のことです。その右に針のように尖ったものが描かれていますが、ソールズベリー大聖堂です。

2018.04.06

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト27

今日ご紹介するのはこちら。「ストーンヘンジの北の眺め」と書かれていますが、厳密にはストーンヘンジから北西を臨んだ光景です。たくさんの円墳が描かれていますね。これがカーサス古墳群です。その奥にカーサスという土手状の構造物があるのですが、イラストからはよくわかりません。中央左の立石は現存しません。西北西に位置しているこの立石は、何らかの道標であったと思われます。それだけでも貴重な資料です。というのも、後で説明しますが、すべての巨石遺構の配置に意味があるからです。

2018.04.05

コメント(0)

-

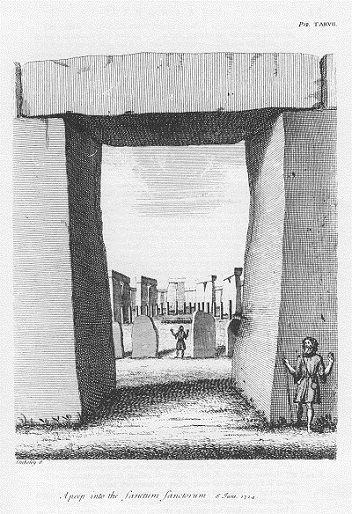

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト26

今日紹介するイラストも有名です。ストーンヘンジの想像図です。タイトルは「A peep into the Sanctum Sanctorum」。「Sanctum Sanctorum」はラテン語で至聖所のことですから、「至聖所を覗き見る」という意味です。描かれている手前の人物は、これもステュークリーが思い描いたドルイド像です。ストーンサークルの中にいる人が、その荘厳な光景を見て、驚いている様子が印象的ですね。ただしいつものように、人物が遺跡に対して小さく描かれています。

2018.04.04

コメント(0)

-

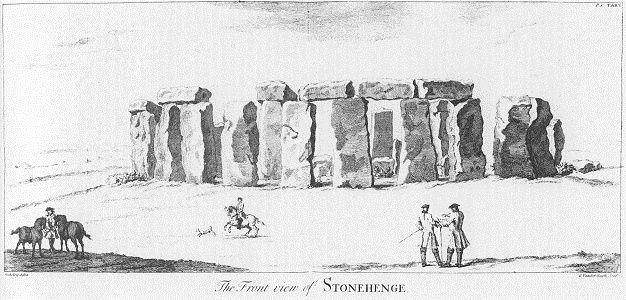

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト25

ステュークリーが描いたストーンヘンジの全景です。北東から南西に向かって、ストーンヘンジの軸に沿って描いたイラストです。手前に立っている男性のどちらかがステュークリー本人ですが、スケッチを描いているほうなのか、杖を持っているほうなのかはわかりません。人間に比べて遺跡が大きく描かれていますが、それによって大きさが誇張されて迫力のある絵になっています。

2018.04.03

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト24

さて、今日からは、エイヴベリーの遺跡群から30キロほど南に離れた場所にある、ソールズベリー平原のストーンヘンジとその周辺遺跡に話を移しましょう。ステュークリーはエイヴベリー遺跡群と同様に、ストーンヘンジの遺跡群についても詳細なイラストを残しています。まずはこちらから。左上に描かれているのがストーンヘンジです。これはストーンヘンジの東にあるヴェスパジアンズ・キャンプという鉄器時代のヒル・フォート(丘を利用した要塞)から描いたものです。東のエイムズベリー方面から来た旅人が最初に見るストーンヘンジの姿がこれです。途中に二つの円墳が描かれていて、ストーンヘンジの右奥には古墳群がありますね。カーサス古墳群だと思います。ストーンヘンジの手前にもニューキング・バロー古墳群があるのですが、丘で隠れているのか見えていません。面白いのは、ストーンヘンジの右の道端に立石が描かれていることです。これに該当する立石は現存していませんから、昔は道標としてこのような立石が立っていたのかもしれませんね。

2018.04.02

コメント(0)

-

ステュークリーが描いた古代遺跡のイラスト23

これもストーンヘンジおよびその周辺の遺跡群がローマ時代よりも前に建造されたことを示す証拠のイラストです。ステュークリーが1724年6月9日に、ソールズベリーの南西にあるウッディエイツという場所の風景を描いたものです。右下から斜め左上に横切っている道が、古代ローマ人によって造られた「イクニールド・ストリート(イクニールド街道)」です。オールド・セイラムからドーセット州のバドベリー・リングズまで続いています。右下に描かれているのは、古代ブリトン人が造った円形のヘンジ状構造物で、明らかにローマ人の街道はこの構造物を切り崩して造られたことがわかりますね。ローマ人に先駆けてこうした構造物が造られたことは、こうして明白になっていったわけです。

2018.04.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1