2009年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

振り子式381系

今日2月28日は、ビスケットの日、バカヤローの日、織部の日、エッセイ記念日、利休忌、米の日、ニワトリの日だそうです。ニワトリの日は、もしかして「2(に)8(は=わ)、にわ、にわ、にわとり」なんてところから?そろそろ撤収しようかな、と思ったのですが、少し気になった場所がありましたので、そこで「くろしお」を1本押さえて帰ることにしました。海岸線に沿って走ってくる列車を逆S字カーブの出口で待ち構えるというシチュエーションです。車体の傾きを強調するため、縦位置の構図としました。急カーブを高速で通過できる振り子システムを持つ381系。南紀方面の看板列車としての役割は、まだ当分続くようです。さて、今日は天気が良さそうなので、播但線へでも行こうかな。

2009/02/28

コメント(0)

-

渚の「スーパーくろしお」

今日2月27日は、新撰組の日、仏壇の日、交番の日、ドミニカ共和国独立記念日、ツナの日だそうです。2(ツー)7(な)で、ツナの日なのでしょう。うん、分かりやすい(笑)。本日の「思い出の1枚」は、紀勢本線のお立ち台の1つである千里寺そばの展望台から撮影したカットです。1年前に同じ列車を撮影した写真は以前、このブログでご覧いただいておりますし、『お立ち台通信』にも掲載してもらっていますので、この日は海とビーチを大きく取り入れた構図にしました。展望台は木製ですし、目の前に広がる太平洋を眺めていると、思わず ♪ 渚のバルコニーで待ってて~なんてフレーズが浮かんできて、ついつい口ずさんでしまいました(笑)。冬場ですから水温が下がる分、プランクトンが減って水の透明度が増し、遠目にも海の底まではっきりと見えています。これが夏場だと海水浴を楽しむ人も出てくるのでしょうね。そうなるとわたしも、カメラそっちのけでスノーケリングなどに走ってしまうかもしれません(笑)。昔、山陰本線の、とある鉄橋下で撮影していたとき、あまりの暑さと水のきれいさに、マジで水の中に浸かって撮ろうかと思ったことがありました。寸でのところで踏みとどまりましたが……(爆)。そんなことも思い出しながら、渚の「スーパーくろしお」にレンズを向けました。

2009/02/27

コメント(0)

-

381系特急「くろしお」

今日2月26日は、2.26事件の日、パナマ運河開通記念日、脱出の日、成臨丸の日、血液銀行開業記念日、風呂の日だそうです。風呂はやっぱり2(ふ)6(ろ)に由来したんでしょうなあ。紀勢本線を走る「くろしお」「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」は、白と青のカラーリングが施されています。オーシャンブルー、マリンブルーとも表現される色調ですが、似たようなカラーにレイトンブルーという色があります。かつて、1980年代後半から90年代前半にかけて、F1やF3000などで一世を風靡した日本のレーシングチームに「レイトンハウス」があり、そのイメージカラーがレイトンブルーでした。エメラルドグリーンに近いパステルカラーの色調は、アパレルの部門でも人気を得て、一時期、わたしもレイトンブルーのジャンパーを着ていたことがあります(笑)。ですから、「くろしお」のボディカラーを見ると、反射的にそのレイトンブルーを思い出してしまいます。さて、俯瞰をしたり、海越しに撮影したりと、この日は前半、情景写真にポイントを置いていましたので、午後からは編成写真やかぶりつきアップの写真を撮ってみることにしました。梅の花が満開になるほど暖かい日でしたので当然、ジャンパーは脱ぎ捨てて線路際に立ちました。カーブを立ち上がった381系「くろしお」がこちらに高速で接近してきます。数秒後、マリンブルーの筋が流れ去ったあと、列車通過とともに巻き上げられた風には、まちがいなく春のにおいを感じました。

2009/02/26

コメント(0)

-

「スーパーくろしお」海辺を走る

今日2月25日は、歯茎の日、箱根用水完成の日、夕刊紙の日、茂吉忌、天神の縁日、梅花祭の日だそうです。梅林を抜ける「くろしお」や「オーシャンアロー」など、何本かの列車を撮影したあと、少し移動することにしました。岩代と南部の間は、かなりの部分で線路が海岸に沿って走っています。近くにある展望台からお手軽に海辺を走る電車を撮影できるのですが、これまでにも何度か撮影していますので、違う方向から撮れないかと思い、湾を挟んだ反対側の海岸へ行ってみました。それが「本日の思い出の1枚」です。防波堤の半分くらいは少し高い壁になっており、その場所では足回りが隠れてしまいますが、距離があるのでそれほど気にはなりません。夏場であれば海水浴客でにぎわうのでしょうが、冬場とあっては人影も見当たりません。ビーチには小型のボートが引き上げられています。昼下がりののどかな海沿いをオーシャンブルーの381系「スーパーくろしお」が駆けていきます。ああ、やっぱり海景色はいいなあ。

2009/02/25

コメント(0)

-

特急「くろしお」と岩代梅林

今日2月24日は、鉄道ストの日、月光仮面の日、地雷を考える日、クロスカントリーの日、削り節の日だそうです。鉄道ストの日というのは、明治31年(1898)に日本で初めて鉄道ストライキが実施されたことにちなみます。日本鉄道会社の機関士ら400人がストライキに突入し、上野~青森の列車が運休したそうです。381系の特急「くろしお」「スーパーくろしお」のほか、283系の「オーシャンアロー」など、バリエーション豊かな特急が走っていることや、海と組み合わせた写真を撮影できることなどから、紀勢本線はわたしのお気に入り路線の1つで、これまでにも何度か足を運んでいます。そのなかでも、紀勢本線の南部付近は梅の産地として有名で、例年2月中旬には梅林が満開となり、多くの人出でにぎわいます。特に、岩代と南部の間では、梅林のなかを線路が通っており、満開の梅と列車、さらには太平洋までも取り込んで画面を構成できる場所があります。以前から一度、梅の季節に訪れたいと思っていたのですが、今年、ようやくその夢が実現しました。天気は晴れ、梅は見ごろという情報を確認したうえで早朝、大阪を出発しました。夏場であれば、途中にある有田のトンネルがいつも渋滞するのですが、季節はずれなのと朝早い時間帯ということから問題なく通過でき、目的地である南部のICに着きました。町なかの梅も今を盛りと咲いています。期待に胸が高鳴ります。ICから10分弱で撮影ポイントに到着しました。予想どおり梅は満開。向こうの丘の斜面には菜の花も咲いています。梅の淡いピンク、菜の花の黄色、太平洋の青。色彩的にも申し分ありません。そして381系の特急「くろしお」が通過していきます。ああ、長い間夢みていた景色が目の前に広がっている!

2009/02/24

コメント(2)

-

255系特急「さざなみ」

今日2月23日は、踏切の日、ふみの日、ふろしきの日、税理士記念日、富士山の日、ロータリー設立記念日、てんぷらの日、こどもの本の日、インテリアの日だそうです。先月、EF55 1号機が「さよなら運転」を行ったときにも感じましたが、やはり関東の「鉄」人口は多い! 昨今の「鉄」ブームを反映して、「にわか」な人もかなり含まれているのでしょうが、沿線はいたるところで黒山の人だかりとなっており、列車の接近に伴って、すべての人が一斉にカメラのシャッターを切るのは、ある意味、壮観です。しかし、列車がやってくるまでに飛び交う怒号や罵声には、う~む、ちょっと興ざめしますね……。姉ヶ崎で停車中に追い越して袖ヶ浦の築堤で再度の撮影に挑みます。「本日の思い出の1枚」は「SL春さきどり号」が来るまでに撮影した特急「さざなみ」です。内房線には昨年の夏にも一度訪ねているのですが、そのとき撮影したのは、なぜかE257系の「さざなみ」ばかりで、この255系には出会っていません。そのため、予行演習ながら、それなりに気合いが入ってしまいました(笑)。

2009/02/23

コメント(0)

-

C57 180号機「SL春さきどり号」

今日2月22日は、にゃん(2)、にゃん(2)、にゃん(2)で猫の日、ふ(2)ふ(2)で夫婦の日、ほかに世界友情の日、食器洗い乾燥機の日だそうです。「DL春さきどり号」を撮影する前から、本番の「SL春さきどり号」を撮影する場所は、品川530さんのお薦めに従い、踏切を渡った反対側に決めていました。しかし、C57 180号機がやって来るまでには大分時間がありましたので、昼食をとるため、五井駅まで歩いていくことにしました。わたしにとっては、小湊鉄道も撮影できれば、という1粒で2度おいしい期待もいだいていました。五井駅周辺を一回りしているときに、運よく小湊鉄道の発車シーンも押さえることができ、おいしい期待は現実のものとなりました。そして撮影現場にもどると、ファンの数は一段と増えています。三脚の後ろに、さらに三脚が並び、一旦自分の三脚の位置に立つと抜け出せないくらいです。撮影現場では、昨夏、インドネシアのシュガートレイン(さとうきび列車)撮影でご一緒したKさんに再会しました。わたしと同じくニコン党のKさんは、昨夏ほとんど同じ器材を使用していたのですが、今回はメインのカメラが新機種のD700へと変わっており、この点もわたしと同じでしたので、しばし、カメラ談義に花が咲きました。そうこうしているうちに五井駅を発車する180号機の汽笛が聞こえてきました。午前中、曇り勝ちだった空模様も急速に回復してきて、列車名同様、春をさきどりする陽光のなか、180号機は軽やかに駆け抜けていきました。

2009/02/22

コメント(2)

-

DL春さきどり号

今日2月21日は、日刊新聞創刊の日、国際母語の日、漱石の日、漬物の日、ふれ愛交番の日、麻雀の日だそうです。「DL春さきどり号」はDE10が先頭に立ち、原色の12系とC57 180号機を従えて木更津駅から千葉みなと駅まで走ります。DD51などと違い、普段あまり脚光を浴びることのないDE10が、表舞台でスポットライトを受けるのは、見ていてほのぼのとした気分になります。JRの計らいで先頭のDE10にも「DL春さきどり号」のヘッドマークが掲げられました。ヘッドマークはきらいじゃありませんので、C57側と同様に気合いが入ります。「DL春さきどり号」は姉ヶ崎駅で1時間10分停車します。その間に追い越せば、再度撮影チャンスを手にすることができます。2度目の撮影ポイントとして品川530さんが選んだのは、五井駅手前にある養老川の鉄橋です。事前に通過するスカ色の普通で予行演習を行い、「DL春さきどり号」の通過を待ち受けました。

2009/02/21

コメント(0)

-

C57 180号機「SL春さきどり号」回送篇

今日2月20日は、旅券の日、歌舞伎の日、普通選挙の日、マイカーチェックの日、愛媛県政発足記念日、アレルギーの日だそうです。わたしは花粉症なので、この時期、薬とマスクは欠かせません。今日がアレルギーの日というのは身につまされます。この前の日曜日、日帰りで東京へ行ってきました。お目当ては内房線を走る「SL春さきどり号」です。たまたま別の用事で大阪へやってきていた品川530さんと早朝、伊丹空港で合流して羽田へ飛び、そのまま品川530さんの愛車に同乗して千葉へ向かうという楽チンプランです。すでに試運転から数度の撮影を重ねている品川530さんのエスコートに身をゆだね、まずは回送列車の撮影と相成りました。回送列車はDE10が先頭で、C57 180号機は最後尾にぶら下がって走ります。そのため、先頭のDE10を捨てて、後追いのC57一本に賭けるか、前後両方を狙うのかは、立ち位置と兼ね合わせてチョイスすることになります。遠路はるばる関東の地に足を運んできたわたしとしては、撮影のチャンスは1回でも多い方が、とついつい欲を出してしまいます。でも、後追いって、結構難しいんですよね。迫り来る列車を上下左右のバランスを取りながらフレーミングするのは特に問題ないのですが、追いかける方は、なかなか思うようにいきません。逃げ去るのを追尾する方に意識がいき、バランスを取る方まで手が回らないからでしょうね。一昨年秋の「SLえちご日本海号」以来の再会となるC57 180号機。今回は門デフに加えてスノープロウまで装備しての完全仕様です。蒸機現役時代、スノープロウをつけた門デフ機ってあったっけ? 時空を超えて出現した現代の門デフ機。これはこれで、すばらしい眺めです。

2009/02/20

コメント(6)

-

特急「スーパーはくと」

今日2月19日は、雛人形を飾り付ける日、万国郵便連合加盟記念日、プロレスの日、強制収容を忘れない日、熟カレーの日、トークの日だそうです。10(とお)と9(く)でトークなのかな。ちょっとベタだけど、分かりやすい(笑)。元町で「はまかぜ」と貨物を撮影したあと、電車で移動し、兵庫駅で引き続き駅撮りをすることにしました。ホーム端で待っていると、智頭急行の特急「スーパーはくと」がやって来ました。この列車は、鳥取駅・倉吉駅間と京都駅とを結んでおり、HOT7000系が使用されています。「HOT」は智頭急行が通っている兵庫・岡山・鳥取三県の頭文字を組み合わせたものだそうです。また、列車名称は日本神話にある「因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)」に由来し、「白兎」の音読みを愛称に採用したものです。京都と鳥取とは高速バスの路線とも競合しますので、乗客の獲得には苦労すると思いますが、鳥取砂丘の風紋柄をイメージしたシートを床面に敷き、ゆったりとくつろげる新型シートになごみの枕カバーをつけたり、広々と快適に使用できるトイレを設置したりして、バスとは一味違った移動空間の演出に力を注いでいるようです。この車輌は2008年度にグッドデザイン賞を受賞しています。

2009/02/19

コメント(0)

-

元町カーブをいくEF66貨物

今日2月18日は、東京の市電で車内禁煙を実施した日(1904年)、嫌煙運動の日、二輪・自転車の安全日、雨水の日、エアメールの日、冥王星の日、かの子忌、北海道清酒の日、米食の日、観音の縁日、鬼子母神の日だそうです。さて、特急「はまかぜ」が通過したあと、しばらくしてEF66 29号機が牽引する貨物列車がカーブの向こうに姿を現しました。まだまだ現役で活躍するEF66ですが、若番の機関車から徐々に廃車が行われているという噂も耳にします。以前、このブログでもEF66のファーストナンバー1号機が廃車されたことをお伝えしたことがあります。日夜、重たい貨物を牽いて長距離を疾駆する機関車ですから、いくら丁寧に定期メンテナンスが施されるとはいえ、わたしたちが想像する以上に車体への負荷は大きいのかもしれません。本日の「思い出の1枚」は、元町のカーブを立ち上がってくる29号機です。更新機ではありますが、原色に近いカラーリングですから、これからも長く活躍してもらいたいと思います。

2009/02/18

コメント(2)

-

キハ181系「はまかぜ」

今日2月17日は、天使のささやきの日、ノアの洪水の日、雪の特異日、安全の日だそうです。年に数回、会議に出席するため、神戸の長田に出かけます。「鉄」とは無縁のこの会合、お昼前から夕方まで、ほぼ半日、会議室でカンヅメになります。そこで、早めに家を出て途中、元町駅あたりで貨物列車などを駅撮りするのが、ここ1、2年の恒例となっています。これまでは10時台の貨物を2本ほど続けて撮ったら切り上げて会場に向かっていたのですが、時刻表を確認すると、上り・下りの特急「はまかぜ」が神戸駅あたりで離合するのに気づきました。そういえば定期運用されるキハ181系は、この「はまかぜ」だけになってしまいましたね。昔は非電化区間の女王として、日本各地で国鉄色の長大編成を目にしたものです。現行の「はまかぜ」は国鉄色のドレスを脱ぎ捨て、JR西日本色の衣装を身にまとっており、この点が玉に瑕ですが、贅沢は言っておられません。キハ181系が永遠の彼方へ走り去るのも、今や時間の問題となってきています。西日本では、「雷鳥」「はまかぜ」「日本海」など、限りある命の、その限りが見え始めている列車がいくつもあります。後悔することのないよう、普段から小まめに記録しておかなくっちゃ!

2009/02/17

コメント(2)

-

京急、六郷土手駅にて

今日2月16日は、国鉄が再建10年計画を運輸大臣に申請した日(1970年)、天気図記念日、全国狩猟禁止、ワシントン誕生日、閻魔の縁日だそうです。関西に住んでいると、首都圏の私鉄はほとんど分かりません。東京へは仕事で何度も行っているのですが、都心と羽田空港の往復には大抵東京モノレールを使っているため、京浜急行にはほとんど乗ったことがありませんでした。初めて京急を利用したのも、ほんの少し前という、いわば京急初心者なのです。今回は六郷土手駅が撮影地ですので、東京の旅は京急の羽田空港駅からスタートすることになりました。「富士ぶさ」がほぼ定刻に通り過ぎると、集まっていた「鉄人」たちは早々と撤収してしまいました。わたしは京急の車輌をほとんど撮影したことがなかったので、しばらく駅撮りをすることにしました。六郷土手駅と京急川崎駅とのあいだには長いトラス橋が架かっており、そのなかを通り抜けてくる赤い電車は、なかなか格好良いものです。新型の特急も良いですが、ほどよく年輪を重ねた普通電車も捨てがたい味があります。特に、本日の「思い出の1枚」として取り上げるこの車輌は、前面の大きさに比べて小ぶりの前照灯が何ともかわいらしい。イベント列車でも、新型車輌でもない普段着の列車が醸し出す独特の生活感があります。

2009/02/16

コメント(0)

-

「富士ぶさ」、六郷土手を行く

今日2月14日はセントバレンタインデー、チョコレートの日、ネクタイの日、煮干しの日、ひよ子の日、お寺の日だそうです。九州ブルトレの「富士・はやぶさ」は、残すところ1ヵ月となってしまいました。すでに週末ともなると、東京周辺の撮影ポイントでは、かなりの「鉄人」が居並び、最後の雄姿を押さえようと砲列を敷いているとか。少し前、東京へ行ってきました。朝一番の飛行機で羽田に飛び、「富士ぶさ」をお手軽に撮影できる場所として有名な京浜急行の六郷土手駅へ行きました。2人の先客がいましたが、まだ余裕がありましたので、あいだに立たせてもらいました。列車が通過するまでに1時間以上ありましたが、通過時刻が近づくにつれ、1人また1人とカメラを持った人が集まってきて、最終的には10人くらいの人がJRの鉄橋の方に向けてカメラを構えました。「富士ぶさ」通過後、中型カメラを構えていた方と立ち話をしました。その人は関東の方ですが、夜がまだ明けないうちに自宅を出て六郷土手をめざしたそうです。関東の場合、夜の間から場所取りが始まるのが普通で、のんびりとしていては立つこともできないそうです。そうした経験から、かなり早いうちにこの場所へ来たらしいのですが、誰もいないことに拍子抜けしたそうです。しかし、こうしたことが言えるのは、この間までのことのようです。これからは、さらにすごい状況になるでしょう。関西に住んでいると、「富士ぶさ」は真夜中に通過してしまうし……。もう「富士ぶさ」の姿を目にすることはできないのかなあ。

2009/02/14

コメント(0)

-

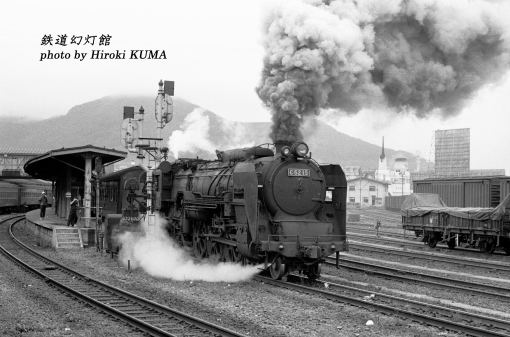

C62「ニセコ」、大沼湖畔を駆ける(『わが国鉄時代』掲載写真)

本日の「思い出の1枚」も、昨日同様、『わが国鉄時代』に掲載されたカット(89ページ掲載)。C62 16号機が急行「ニセコ」を牽いて大沼湖畔を駆けるシーンです。この写真は、昨日ご覧いただいた15号機の函館駅発車と同じ日に撮影しています。ということは、この日の急行「ニセコ」は、呉線から渡道した15号機と16号機のコンビで牽引されたわけです。手元に残っているフィルムの並びからすると、函館駅で15号機牽引「ニセコ」の発車を撮ったのち、大沼湖畔へ移動、16号機牽引「ニセコ」やD52が牽く貨物列車を撮影しています。C62 15号機と16号機には、その前の春休みに広島で会っていましたので、北の大地で再会できたことをうれしく思いましたが、その一方で、できれば呉線コンビではなく、スワローエンゼルの2号機と3号機が上り・下りの「ニセコ」を牽引してくれればよかったのに……、と思ったのも確かです。しかし、時間が経てばそういう思いも変わってしまいます。今では、あのC62独特のブラスト音と迫力あるフォルムを記録に留められただけでも満足なのです。

2009/02/13

コメント(0)

-

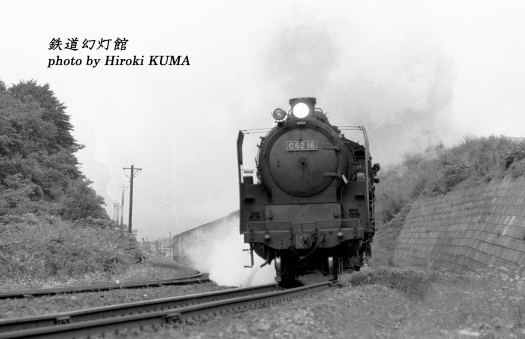

C62「ニセコ」函館発車(『わが国鉄時代』掲載写真)

本日の「思い出の1枚」は、『わが国鉄時代』に掲載された写真のうちの1枚、C62 15号機が牽引する急行「ニセコ」が函館駅を発車するカットです(88ページに掲載されています)。時は今を去ること38年前、1971(昭和46)年8月13日のことです。高校の夏休みを利用して北海道周遊券を使いながら、約2週間にわたって道内を彷徨ってきた撮影旅行も、大詰めを迎えていました。当時の「鉄」にとっては当たり前のことでしたが、わたしも宿泊代を節約するため、夜行列車泊を繰り返していました。おかげで、疲労もかなり蓄積していました。この日、函館駅を訪ねたわたしは、C62 15号機が牽く急行「ニセコ」の発車を、お手軽に駅構内で撮影することにしました。いつ函館駅に着いたのか、今となっては記憶が定かでないのですが、駅構内でカメラを構えたのは、一旦駅を出て、駅のはずれに行くだけの体力が残っていなかったからかもしれません。昨年夏、37年ぶりに函館駅を訪ねました。駅舎は北海道の玄関にふさわしく近代的な建物に変わっていましたが、カーブしたホームは当時のままでした。ああ、ここでC62が単機で牽く「ニセコ」の写真を撮ったなあ、とそのときは感慨無量でした。時を越えて、そのときのカットが単行本『わが国鉄時代』に収載されるとは想像もしませんでしたが、この写真1枚で、わが青春時代の心ときめく瞬間がありありと甦ってきます。

2009/02/12

コメント(0)

-

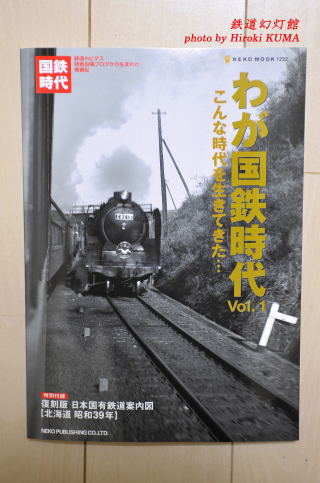

『わが国鉄時代』

わたしが普段から楽しみに見ているWebサイトの1つにネコ・パブリッシング社が運営している「鉄道ホビダス」があります。そのなかには「お立ち台通信」や「わが国鉄時代」という、読者の投稿写真と原稿により構成されているコンテンツがあります。これらのページはともに人気が高く、毎日数多くのアクセスがあるようです。ところで、すでに10日あまりが過ぎましたが、先月末にこのWebページをもとにした『わが国鉄時代』が1冊の本にまとめられ出版されました。恥ずかしながら、私の写真も2点掲載していただいております。国鉄がJRとなったのは昭和62年(1987)4月1日のこと。考えてみれば、新会社となってからでも、すでに22年近くが経つわけです。JRと一緒に生まれた子どもも、そろそろ大学を卒業しようかという年齢になるのです。国鉄消滅=JR誕生は昨日のことのように思いますが、時間が経つのは早いものです。爆煙をあげる蒸気機関車あり、古豪の電気機関車あり、つい先日、永遠の彼方へと走り去った0系新幹線ありと、青春の血をたぎらせた国鉄時代の名シーンが満載されている単行本『わが国鉄時代』。「こんな時代を生きてきた……」のキャッチコピーが心に沁みます。みなさんもぜひ1冊、お買い求めあれ!

2009/02/11

コメント(0)

-

DD51重連、スタートダッシュ!

運行ダイヤを見ると、青色更新機と原色機のコンビは、四日市駅でしばらく停車することが分かりましたので、さらにもう一回撮影するために四日市駅へ行ってみることにしました。駅のそばにある踏切からは停車中のDD51重連が眺められます。しかし、四日市初心者の悲しさ、どこか適当な撮影場所がないものか、とウロウロしているうちに発車の時刻となりました。仕方がないので、とりあえず迫りくる機関車にレンズを向けました。冬の夕暮れ近くですから太陽の位置も低く、バックの町並みは逆光の中にくすんで見えます。そのなかをエンジン全開、排気煙出しまくりの異色コンビがゆっくりとこちらにやってきます。蒸機なら、さしずめ駅発車の爆煙状態と言えましょうか。でも、逆にこの煙が画面にアクセントを与えたような気がします。がんばるDD51! って感じで、カッコいいなあ。

2009/02/10

コメント(4)

-

DD51重連の真正面ドッカン!

最近は防犯上の観点から、跨線橋の上にフェンスが張られていることが多く、列車や機関車を真正面から撮影できる場所は限られています。これまで撮影した正面ドッカンカットの中で記憶に残っているのは、北海道・石勝線のDF200です。重量級のディーゼル機関車が、排気ガスを吹き上げながら、まっすぐこちらにやってくるシーンは、迫力ある印象的な光景でした。ですから、真正面から撮影できるポイントがあったら、わたしは迷うことなく、その構図をねらいます。この日も、メインの撮影ポイントとして選んだ場所にはフェンスが張られていませんでしたので、通過する貨物列車の1本を真正面から撮ってみることにしました。このときのDD51は青色更新機と原色機のコンビ。その後ろに緑色のタンク車が列をなしており、色彩的にもなかなかのものです。真正面から見るDD51は古武士のような面構えで、威厳さえ漂っているような気がしました。

2009/02/09

コメント(0)

-

午後の近鉄特急

DD51重連の撮影ポイントの1つである近鉄海山道駅と塩浜駅の間は、近鉄名古屋線とJR関西本線四日市支線が並行して走っています。そのため、DD51だけでなく、特急をはじめとする近鉄車輌も手軽に撮影することができます。塩浜貨物駅で、次の仕業に備えて休憩しているDD51を撮ったあと、その近くで近鉄特急を撮影して時間をつぶしました。この場所では大阪へ向かう特急と、伊勢・賢島へ向かう特急の両方を撮影することができます。光線は、午後の大阪向きが順光となります。ただ、四日市の場合、重工業地帯という土地柄から、いたるところに高い煙突が立っており、冬場はその先端から真っ白な煙が吹き上がっています。このときも、煙突と白い蒸気煙を消そうと、列車をできるだけ引きつけてシャッターを切ったのですが、わずかに残ってしまいました。これが蒸気機関車なら願ってもない煙なんだけどなあ……。そういえば、昨年末、名松線の撮影に行ったときも昼間、JRの運行がないときに近鉄特急を撮影しました。本命の被写体ではないとはいえ、いろいろな列車を撮影できるのはうれしいことです。

2009/02/08

コメント(0)

-

DD51重連タンカー

初めての四日市訪問ですので、まずは機関車の運用パターンや周辺のロケーションを把握することに重点を置きました。重連単機回送が塩浜に向けて走り去ったあと、しばらくして塩浜の貨物駅からタンク車を牽いたDD51重連がやってきました。最初は、さっきの重連回送機関車が牽引しているものと思いましたが、機関車の色の組み合わせが異なります。あれっ、と思いましたが、こうしたことを繰り返しているうちに、ある程度、機関車運用のパターンが見えてきました。わたしの場合、鉄道は何でも偏りなく撮影しているのですが、なかでも貨物列車は好きな部類に属します。しかし、城東貨物線をはじめ、家の近辺を走る貨物は基本的にコンテナ列車ばかりですので、今回のようにタンク車が大量につながった貨物列車には強く心惹かれてしまいます。

2009/02/07

コメント(0)

-

DD51天国の四日市

前から一度訪ねてみたい場所がありました。三重県の四日市です。ここは日本でも有数の工業地帯。そこから出荷される貨物をDD51が牽引しているのです。しかも大半のスジが重連牽引とあって、DD51好きには堪らない場所です。しかし、工場の操業の関係から、土・日は運転本数が減少するため、平日に訪ねるのがベター。でも、平日にはなかなか休めないので、これまでは行きたくても行けませんでした。先月のある日、平日に休める日ができましたので勇躍、四日市を訪ねてきました。新名神高速道路が開通したこともあり、大阪からだと2時間ほどで四日市に着きました。こんなにお手軽にDD51天国へ来られるなんて、とちょっと驚きです。なんだかハマってしまいそうな予感さえします。というわけで、本日の「思い出の1枚」は、四日市到着直後に撮影したDD51の重連回送です。本来なら後ろに返送のタンカーがついているはずなのですが、休日明けとあって、機関車だけの運行になったようです。

2009/02/06

コメント(2)

-

EF65PFが牽く「北びわこ号」回送列車

昨年春に運転された「北びわこ号」で、EF65PFが牽く回送列車の写真をご覧いただいたことがあります。「北びわこ号」が運転されるときには、京都から米原までC56を送り込むのと、木ノ本から米原までC56付の客車を回送するためにEF65PFが使用されています。以前はDD51がその役割を担っていましたが、今は変更されています。EF65PFが原色の12系客車を牽くのは、現在では貴重なシーンと言えますので、わたしにとっては「北びわこ号」を撮るときのもう1つのお楽しみとなっています。今回、午前中の回送列車では、思いもかけず「雷鳥」に被られ、無念の涙を呑みました。逆にあと数秒ずれていたら、「雷鳥」とPFの並びという歴史的な瞬間を押さえられたのに、まったくもって残念です。午後の回送列車は被りの危険を回避するため、安全な場所を選択しました。「北びわこ号」で使われるEF65PFを見ていつも思うのですが、機関車・客車ともにきれいに磨き上げられています。少し光量の落ちた湖東の田園地帯を静々と米原へ向けて走るEF65PFと原色12系。なんともまあ、味わい深いシーンです。

2009/02/05

コメント(0)

-

国鉄色の「雷鳥」が湖東を走る

「北びわこ号」が運転された2月1日は、朝から強風が吹きすさぶ寒い一日でした。そのため、思いもかけない事態が起こりました。普段は湖西線を使って運転されている「日本海」や「トワイライト・エクスプレス」「サンダーバード」「雷鳥」といった日本海方面へ抜ける特急が、すべて北陸本線米原経由で運転されることになったのです。いつもは「しらさぎ」しか走っていない北陸本線に、寝台列車や国鉄色の特急が走る! これはビックサプライズです。思い起こせば、わたしが「北びわこ号」の撮影を始めたのは2002年の2月からでした。長かった「休鉄」から「復鉄」の道を歩むきっかけを与えたのが「北びわこ号」ですから、ある意味、思い出深い列車でもあります。そして、そのころはまだ北陸本線にも「しらさぎ」と「加越」、2種類の特急が走っており、そのうち「加越」は国鉄色で運行されていました。いわば今の「サンダーバード」と「雷鳥」の関係です。それが、「加越」が廃止されたため、湖東の地で国鉄色の特急を見ることはできなくなりました。強風による迂回とはいえ、「北びわこ号」の撮影で国鉄色の「雷鳥」が北陸本線で撮影できるとは思ってもいませんでしたから、むしろ、「雷鳥」の撮影に気合いが入ったりして……。幸い、この日は何度か国鉄色の「雷鳥」をゲットできたのですが、湖東らしさという点から見ると、琵琶湖をバックに走るこの1枚が「本日の思い出の1枚」となるでしょう。

2009/02/04

コメント(0)

-

冬の「SL北びわこ号」

今シーズンもまた「SL北びわこ号」の運転が始まりました。今季は2月1日、8日、15日と日曜ごとに3回運行される予定です。昨年は冬と春の「北びわこ号」にしか行けていませんので、久しぶりに湖東の地へ足を運んできました。この日、湖東地方は「曇りのち晴れ」という予報が出ていましたが、米原に着いたころには結構晴れ間が広がっていましたので、田村山から俯瞰することにしました。俯瞰撮影の様子は3年前に撮影したのと似たような感じです。気温が低いこともあって、蒸気が白くたなびきました。そのあと、山を下り、ダメもとで追いかけたのですが、河毛の鉄橋に到着すると同時に目の前を列車が通過していき、タッチの差でアウト!午後に運転された3号は坂田と田村の間で撮影しましたが、全くの無煙。仕方がないので、またしても追走体制に入りました。しかし、1号と違って今度は余裕で河毛の築堤に到着しました。冬枯れの林をバックに、これまた白煙がきれいに後方へと流れました。爆煙お約束の「やまぐち号」と違い、出たり出なかったりする不安定さが「北びわこ号」の魅力なのかもしれません。

2009/02/03

コメント(0)

-

伝統の阪神ジェット・カー5000系

「本日の思い出の1枚」は、昨日ご覧いただいたカットと同じ場所、大物駅のホーム端で撮影したものです。普通列車ですので編成が短く、きれいに弧を描いた状態で捉えるのが難しいため、それなら逆にと、前面部のアップに切り替えました。この5000系は普通用の主力車輌で、車体は「クリーム」と「ウルトラ・マリンブルー」のツートンカラー。短い駅間を運転するため高加速・高減速の設計となっており、「ジェット・カー」の愛称で呼ばれています。加速は日本の鉄道では最高水準といわれます。普通車用のブルーを身にまとった車輌は、ほかにも5500系が存在しますが、わたしにとって阪神の普通車といえば、この5000系を連想してしまいます。新型車輌の多い阪神電車のなかにあって、一世代以上も前の車輌が今なお現役で活躍する姿には、思わずエールを送ってしまいます。

2009/02/02

コメント(2)

-

ロボット顔の阪神1000系

阪神電車では、今年の3月20日に新線が誕生します。西大阪線の西九条駅から近鉄難波駅までが延伸されるもので、その際、既存の尼崎~西九条間は「阪神なんば線」と改称されます。また、近鉄との接点となる近鉄難波駅も「大阪難波駅」と呼び名が変わります。延伸距離は3.4kmですが、神戸から奈良までが一本で結ばれ、京阪神の人にとって、また1つ交通のアクセスが便利になります。本日の「思い出の1枚」である1000系は、「阪神なんば線」および「近鉄奈良線」の走行にも対応した急行系車輌です。車両をステンレス化して無塗装とすることで環境にも配慮しています。しかし、黒と黄色で直線的に塗り分けられたこの顔つきは、まるでロボットのようです。また、この1251号車はスカートの下部がサイドバーで連結されているため、遠目には、ロボットが口を開けているようにも見えます。黒と黄色のタイガースカラーと相まって、わたしにはマジンガーゼットのような巨大ロボットもしくは覆面レスラーのように見えて仕方ないのですが……(笑)。

2009/02/01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

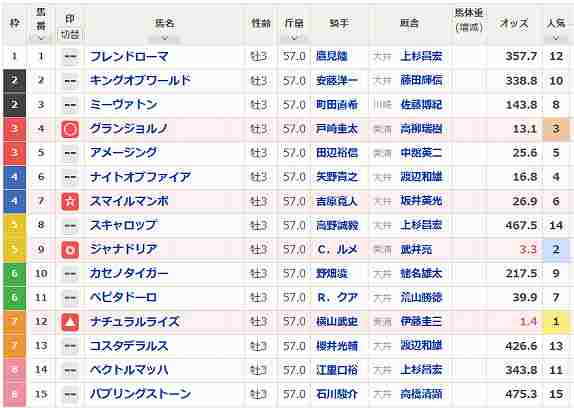

- 競馬全般

- [29]大井~羽田盃予想

- (2025-04-29 17:17:57)

-

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- #PR HMM ゾイド EZ-054 ライガーゼ…

- (2025-04-29 19:59:25)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- 『小市民シリーズ』第14話<うたがわ…

- (2025-04-27 13:12:37)

-