PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

更に金剛峯寺の伽藍堂塔の散策を続ける。

三味堂。

済高座主が929年(延長7年)に建立した堂で、済高がこの堂で「理趣三昧」と言う儀式を

執り行っていたことにより三昧堂と呼ばれるようになった。元々は総持院境内にあり

後に伽藍に移された。この時修造に西行法師が関わったと。

現在の堂は1816年(文化13年)に再建されたもの。

東塔。

白河法皇の御願により1127年(大治2年)に創建された塔で、本尊に尊勝仏頂尊、脇侍として

不動明王、降三世明王の二尊が祀られている。江戸時代に塔が再建されたが、

1843年(天保14年)に焼失し、その後再建されていなかったが、1984年(昭和58年)に

現在の塔が再建されたと。

蛇腹坂を下り金剛峯寺境内に向けて歩く。

六時の鐘。

金剛峰寺の正面左前方、伽藍の入り口となる高い石垣の上にある鐘楼。

かつて豊臣秀吉の勇将であった福島正則が両親の追善を祈り1618年(元和4年)に建立。

1640年(寛永7年)に正則の子、正利によって再鋳され、鐘銘が仮名まじり文である事でも

知られている。現在も午前6時から午後10時までの偶数時に時刻を知らせる鐘として

使われていると。6時から22時までの偶数時に12回うたれる。なので、合計で108つ。

修行僧の還俗への思いを断ち切る為のものか。

こちらにも赤く染まり始めたモミジが。

総本山・金剛峯寺。

格式高い、正門入口。

「総本山 金剛峯寺」と刻まれた石柱。

金剛峯寺は元は真然大徳の住まいがあったところで、天承元年(1131年)鳥羽上皇に許しを得て

大伝法院を建立。その後、豊臣秀吉が亡き母の菩提を弔うために木食応其上人に命じて

建立させた寺院で「青厳寺」と呼び、応其上人の住まいになった。

その後、再三の火災により焼失したが、現在の本殿は文久3年(1863年)に再建された。

現在は、奥の院祖廟を信仰の中心として結成された高野山真言宗三千余寺、信徒約1千万人の

総本山として高野山真言宗管長兼金剛峯寺座主の住まいとなっていると。

また、栄耀栄香と富貴のパワーがもらえるエネルギースポットとしても有名。

高野山金剛峯寺が迎えてくれる最初の表門。

この門は金剛峯寺の建物の中で一番古い正門といわれる門で、情緒あふれる門。

往時の時代でこの正門を利用ができたのは、位の高い重職などだけだったと。

文禄2年(1593年)に再建されたもので、400年以上もの間ここ高野山を見守って来たと。

主殿は、秀吉が亡母の菩提を弔うために建立した建物

「金剛峯寺」という名称は、弘法大師が『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経

(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)』というお経より名付けられたと。

東西60m、南北約70mのこの主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備え

境内総坪数48,295坪の広大さと優雅さを有していると。

主殿の中には、歴史に名を残す狩野探幽筆の襖絵『松に群鶴』、豊臣秀次切腹の「柳の間」に

ある山本探斉筆の襖絵『雪柳白鷺』、豪壮ながら生活感が溢れた台所など見所が多彩。

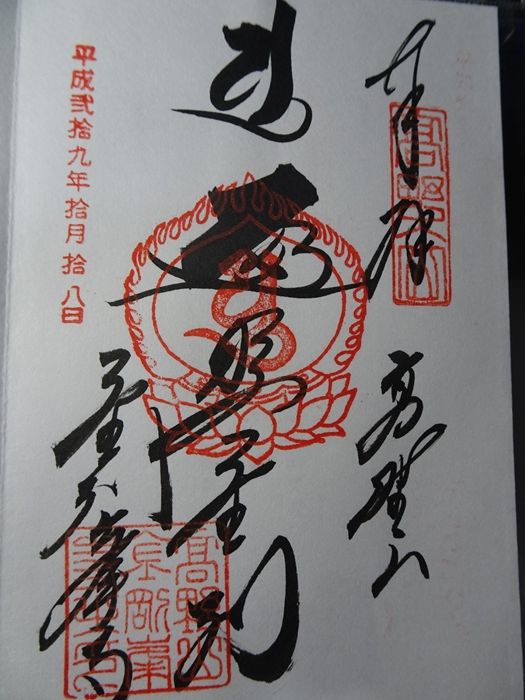

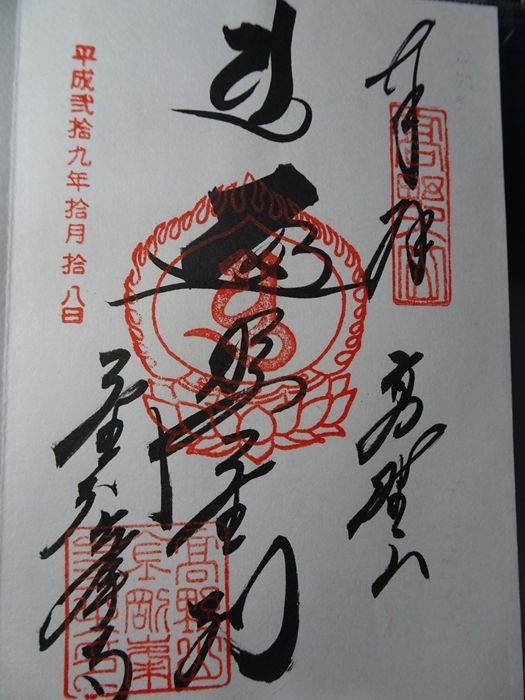

金剛峯寺の御朱印をいただきました。

鐘楼。

表門を潜って右にある建物が、金剛峯寺の前身「青巌寺」の時代の鐘楼。

その構造形式から、1860(万延元)年の大火で類焼後、主殿などの建物と共に鐘楼も

その4年後に再建されたもの。桁行・三間、梁行・二間、袴腰付入母屋造りの形式で、

県指定文化財。

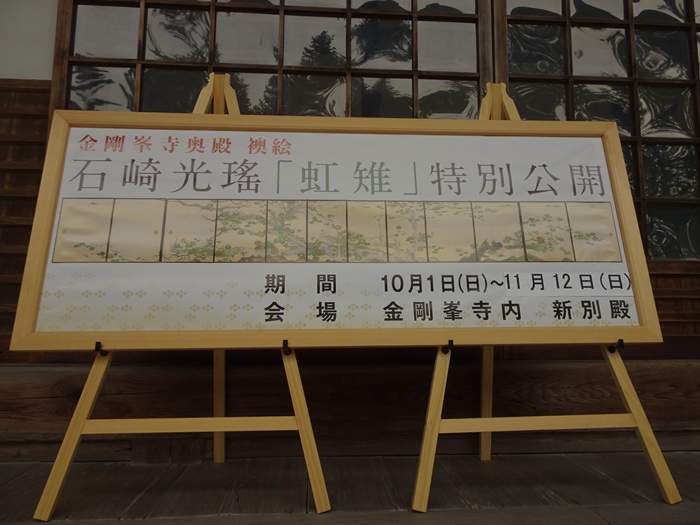

石崎光瑤作 襖絵『虹雉』全12枚が、特別公開中であった。

高野山では、奥の院の参道をはじめ高野杉の高木が林立していて山の霊気を高めている。

金剛峯寺の中で奥の院霊木として直径2メートルもの輪切りの幹が展示されていた。

樹高 57.00メートル 直径 2.78メートル 根元周囲 7.00メートル。

三鈷杵( さんこしょ)。

密教では,杵(きね)の形をした中央の握り両端に鈷の突起をつくりその鋭さによって

煩悩を打ち破り,菩提心(仏性)をあらわすための法具である。

空海が唐から帰国の際、師の恵果和尚から送られた密教法具の一種である三鈷杵を

東の空に向けて投げた。帰国後その三鈷杵を探し求めていると、高野山の松の木に

引っかかっているのがわかった。そして高野山の地が真言密教の道場として開かれ、

この松は「三鈷の松」といわれた。

そのため高野山では「飛行三鈷杵」を大切にし、厳重に保管して来たと。

両端の鈷数や形によって独鈷杵,三鈷杵,五鈷杵,九鈷杵,宝珠杵,塔杵,九頭竜(くずりゆう)

杵などがある。独・三・五鈷杵は古いが,宝珠・塔杵は新しく,九鈷杵,九頭竜杵はチベットの

杵の影響を受け,宋,元代に多いと。

播龍庭(ばんりゅうてい)。

金剛峰寺の奥殿を中心とする我国最大の石庭でその広さは5000余坪。

京の白川砂と四国の名石を使用。

勅使門より左側に雄龍、右側に雌龍を配するように造られ、金胎不二(こんたいふに)を表すと。

雲海の中で龍が奥殿を守っていると。

石庭の奥にもモミジが。

金剛峯寺の堂内を回っていると、拝観ルートの途中で新別殿に出た。

大勢の参詣者が休憩できる大広間で、ここで僧侶の法話を聞きながらお茶とお菓子のお接待を

受けることが出来た。

この日の法話を行うのは、中堅の僧侶。

座禅している僧侶像が話しかけて来そう。

再び表門。

蛇腹坂(じゃばらみち)を駐車場に向かって戻る。

壇上伽藍に通じる、幅およそ3メートル長さ100メートルの道。

この道は、ほんの少しの傾斜がある上り坂だが、色付き始めた木々もあり、赤や黄色の

色鮮やかな紅葉を楽しむことも出来た。。

蓮池。

干ばつに苦しむ人々を救うために善女竜王像と仏舎利を祀った池。

紅葉が始まった逆さモミジが。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30