全1520件 (1520件中 1-50件目)

-

『画家が見たこども展』。

三菱一号館美術館で『画家が見たこども展』が始まりました。 子供をテーマにしたナビ派の展覧会で、ボナールにドニ、ヴュイヤールにヴァロットンの展示が中心です。 こども展と言うだけあって、家族愛にあふれた作品がたくさん出展されています。 特に、9人の子供がいたモーリス・ドニは心が温まります。 そして、ドニの作品をこれだけまとめて観る事ができるのは珍しい。 ボナールの回顧展はあるけど、ドニの展覧会はほとんど無く、ナビ派の展覧会でも展示が少ないので、これだけまとまってあると、それだけでも嬉しいです。 また、今回も「この壁のところだけ写真撮影可」の場所を作ってくれています。 ヴァロットンの版画です。 そして、いつものここも ヴァロットンの絵の中に入れる構図。体験型ですね。 他にも、彫刻家として名をマイヨールの絵画などもあります。 ミュージアムショップはヴァロットンのプリントグッズばかり盛りだくさんでした。

2020年02月15日

コメント(0)

-

『ハプスブルク展』。

上野の国立西洋美術館に『ハプスブルク展』を観に行きました。 最終日の今日は、朝から冷たい雨が降ったり止んだり。 9時30分の開館ですが、8時30分頃には30人くらいの行列、開館前には200人以上にはなったのではないでしょうか。 甲冑が展示されているというので楽しみにしていましたが、意外と早い段階での甲冑展示に感動。 マクシミリアン1世の甲冑は群を抜いて機能的でカッコよかった。 ベラスケスの絵、ヴィジェルブランの描いたマリーアントワネットなど、絵画も見応えがありました。 図録は売り切れてしまっていて、後日発送です。 常設展の中の特別展示「ゴシック写本の小宇宙」も観たかったので寄って来ました。 13世紀の聖書、獣皮に印字されたラテン語の美しさは格別でした。 常設展から出てくると、ミュージアムショップは長蛇の列。 そして、チケット販売所も長蛇の列。 最終日は盛況です。

2020年01月26日

コメント(0)

-

『出雲と大和』。

東京国立博物館に『出雲と大和』を観に行きました。 出雲の歴史博物館で観た銅剣、御柱、出雲大社の模型など、まさかの上京です。 見ているだけで何だかパワーが湧いてくるような、不思議な展示。 数多くの銅鐸、銅鏡も展示されており規模感がすごい。 一番驚いたのは、最後に展示されていた、八重垣神社の板絵の神像です。 これが、ここにあるという事は、出雲の国の三大縁結び神社の一つ、八重垣神社を訪れても今は見れないという事で、嬉しいけど、ちょっと複雑な気持ちです。 常設展示も観て来ました。いつもの展覧会とは少しばかり趣が違って、縁結びのご利益があるのではないかと思いました。

2020年01月25日

コメント(0)

-

『見えてくる光景』。

東京は昼前から雪が舞っています。寒空の下、今日開館のアーティゾン美術館に行って来ました。 時間予約制でしたが、空いていて当日券も販売していました。何でだろう?まだあまり知られていないのかな。 作品は写真撮影可です。 昔からの収蔵作品。懐かしい。 タッチパネルで見たい絵をタッチすると、拡大されます。 ヘラクレスの壺。旧館の時からお気に入り。 新しい収蔵作品も増えました。 デジタルライブラリーも素敵。 図録を紙袋に入れてくれました。 何度も行きたくなる美術館です。

2020年01月18日

コメント(0)

-

『ゴッホ展』。

上野の森美術館で『ゴッホ展』を観てきました。 土曜日の夕方で入場10分待ち。 並んでいるとほどなく案内されましたが、狭い館内は黒山の人だかり。 頑張らないと近くで作品を観ることができないくらい。 それでも、糸杉をはじめゴッホの作品展示数は今までに無い規模です。ハーグ派に学んだ頃から、最後に至るまでゴッホの手紙の文章と共に、ゴッホの人生を追いかけて行く構成が良かった。 初期のゴッホは後の作風とは大分異なるので、それほどの感慨は無かったですが、後半に進むに連れて、私たちの良く知っている、明るく力強いゴッホが出てくると、絵の前から動かなくなります。 特に、ゴッホの糸杉は、圧倒的な存在感がありました。 そして、印象派の画家の中でも、やなりルノワールの美しさが際立っていました。 もう少しゆっくり観賞したかったですが、これらを間近に観れただけでも嬉しかったです。

2019年11月16日

コメント(0)

-

『ルノワールと12人の画家』。

横浜美術館にルノワールとパリに恋した12人の画家たち展を観に行ってきました。 ルノワールの描いた桃がやたら美味しそうでした。ルノワールを観た、ピカソの豊満な女性を観ると、いつもはわからないピカソも身近に感じられました。 アンリ・ルソーの作品がまとまって来ています。大人の顔をした子供、以前にも東京の展覧会に来ていましたが、久しぶりの再開です。 展示されている作品の数は多くありませんが、なんだか落ち着きます。 すでに2度目ですが、この分ではあと2回くらいは観に行きそうです。 内容の充実したいい展覧会です。

2019年10月21日

コメント(0)

-

『ルノワールとパリに恋した12人の画家たち

横浜美術館にオランジェリー美術館『パリに恋した12人の画家たち』を観に行きました。今回のポスター表紙はルノワールの「ピアノを弾く少女たち」。 中学校の美術の教科書に載っていたあれです。ルノワールにしては豊満では無い女性を柔らかい描写で描いています。近寄ったり、離れたり、佇んでしばらく観ていました。 12人の画家たち。と言いながら実は13人の展示があります。 ルノワール、モネ、シスレー、アンリ・ルソー、セザンヌ、ピカソ、モディリアーニ、マティス、ユトリロ、マリー・ローランサン、アンドレ・ドラン、ドンゲン、シャイム・スティーン、全部で13人。 画商ポール・ギヨームゆかりの画家たちです。 画風の異なる13人の作品は展覧会全体を飽きさせず、いつもより一つ一つの作品にじっくりと時間と気持ちを注ぐことができました。 ポール・ギヨームの部屋にいる様で、至福な気分になれる展覧会でした。

2019年10月06日

コメント(0)

-

『原三渓の美術(後期日程)』。

横浜美術館の『原三渓の美術』が展示替えされたので、観に行きました。 特に楽しみにしていたのが、孔雀明王に変わって展示された愛染明王像です。 作品としては、今回の展覧会のポスターなどはすべて孔雀明王像の素晴らしい姿ですが、 個人的に愛染明王さんは好きなので、どうしても見たかった。 そして、期待通りの素敵な姿で描かれており、観に来たかいもありました。 前回も展示がありましたが、尾形光琳、本阿弥光悦、円山応挙、また、雪舟の絵は格別です。 伝道大師最澄の直筆の手紙、藤原俊成の書、宮本武蔵の描いた画、源実朝の描いた画もなかなか興味深い作品です。 隋や唐の陶器から、井戸茶碗などの茶道具などもあり、原三渓のコレクションのすごさを感じました。 菱田春草、下村観山らもいい作品が出てます。 9月1日までの会期。二度も行けて良かったです。 常設展の方も見逃せません。土の塗料で描かれた「命の木」は感動します。 閉館時間がこなければ、もっと長い間いたかった。 今回、美術館に着く前に青い空に虹がかかり嬉しかったです。

2019年08月23日

コメント(0)

-

『みんなのミュシャ展』。

bunnkamuraで『みんなのミュシャ展』を観て来ました。 ミュシャの回顧展は毎年どこかで開かれていることから、 観たことのある作品も多いです。 サラ・ベルナールの芝居のポスター、装飾資料集など 100年も前に作られたというのに、古さを感じません。 ミュシャの作品は何度見ても飽きが来ない。 そして美しさを感じます。 この展覧会は、さらに20世紀後半のレコードジャケットの展示、 そして、日本の少女漫画家から、天野喜孝まで、ミュシャにインスパイアされた 作品を観る事が出来ます。 ミュシャの展覧会としては、とても面白いまとめ方で最後まで目が離せません。 トートバッグ付きチケットだったので、トートバッグをもらったけど、 小さいバッグでした。大きければ良かったのに。

2019年08月23日

コメント(0)

-

『大原美術館モーニングツアー』。

早朝の倉敷美観地区は、まだお店も営業前で人影もまばらでした。 ただ、大原美術館の前にだけ、人が集まり、通常の会館前に開かれるモーニングツアーが始まるのを待っています。 定刻より早く20人くらい集まったところで始まりました。 モーニングツアーは、特別解説員の方のガイドで、収蔵作品の由来を面白く解説してくれます。 知識として知っていたつもりの作品も、解説を聞くと理解が深まり、親近感が生まれます。 作品と、収集に当たった児島虎次郎さん、スポンサーの大原さんとの話が中心となり、ドラマが展開していきます。 児島虎次郎がパリを嫌って留学したベルギーの画家セガンティーニ、マティスの娘の部屋に飾られていたマティスの娘の肖像、モネのお気に入りの睡蓮、円い枠のアマンジャン。そしてルノワールに注文して描いてもらった裸婦、大原美術館ならではのお話しが聞けました。

2019年08月23日

コメント(0)

-

『三国志』特別展。

東京国立博物館で『三国志』展を観て来ました。 土曜日の昼過ぎで、国立西洋美術館が30分待ちの行列でしたが、こちらは入場待ちはありませんでした。 平成館を入ると一目で関羽とわかる長い顎鬚の武将のタペストリーが吊ってあります。 今回は、曹操や曹休、朱然らのお墓から出土された遺物や、関帝廟の壁画など三国志の英傑のリアルな展示物から、NHK人形劇三国志の人形たち、横山光輝「三国志」の原画などの展示もあり、三国志ファンにはちょっと嬉しい遊びがあります。 特に実物大張飛の蛇矛(ゲームのキャラクターデザインより復元)はとても強そうでした。それから、赤壁の戦いで孔明が十万本の矢を調達した時の状況でしょうか、矢の嵐はなかなかのインスタレーションでした。 この展覧会は、基本的には写真撮影可です。 いろいろな切り口で楽しめる展覧会だと思います。

2019年08月23日

コメント(0)

-

『原三渓の美術』。

横浜美術館に『原三渓の美術 伝説の大コレクション』を観に行って来ました。 最近、駅で良く見かける孔雀明王のポスターに誘われて駆けつけた次第。三渓園には良く出掛けますが、このように展覧会で所蔵品を観るのは初めてです。 行って驚いたのは、期待以上に展示内容が素晴らしかった事。孔雀明王像はもとより、藤原俊成の直筆の書や、雪舟の四季山水図、源頼朝像、狩野派から琳派、果ては横山大観、下村観山らの作品まで、言い尽くせない程の傑作揃い。なかなかのものです。茶道具も展示されており、愉しい時間を過ごせました。孔雀明王像は展示替えの後期日程で愛染明王像に変わります。これは観に行かなくては!楽しみです。

2019年07月14日

コメント(0)

-

『ウィーンモダン展』。

国立新美術館で『ウィーンモダン展』を観てきました。 「クリムトとシーレ世紀末への旅」のサブタイトルにあるように、クリムトの作品展示があります。 クリムトと言えば、東京都美術館の「クリムト展」が大変な人気で、入館待ちの長蛇の列が上野公園の方まで続いているらしいです。 こちらは並ばずに入れました。 クリムトの作品は、「パラスアテナ」、「エミーリエ・フレーゲの肖像」「旧ブルク劇場の観客席」他習作画やデッサンが多数出展されており、クリムト展にひけを取らない内容です。「パラスアテナ」はクリムトらしいリアルな女性と神話の世界を融合した作品です。その右手に載せているのが、クリムト展で観た「裸の真実」の女性像でした。他にも、ベートーベンフリーズの習作なと、クリムト展を観ていると楽しさが増すと思います。 クリムト以外でも、出展作品が非常に多くて見応えがあります。途中で休憩しながら観方がいいかも知れません。 「エミーリエ・フレーゲの肖像」は写真撮影も可能です。絵の前はスマホで写真を撮る人たちが集まって、美術館らしからぬ光景になってました。 ミュージアムショップでマイメロとのコラボグッズがかわいくていいです。

2019年07月06日

コメント(0)

-

『クリムト展』

上野の東京都美術館に『クリムト展』を観に行きました。 今回で2度目ですが、会期も半ばとなり、以前より混んできました。 メディアでの露出が増えて来たからでしょうか。 入場待ちをして、中に入ってもオーディオガイドの所に人だかりができているので、近寄れないくらいでした。 それでも、「ユディト」の妖艶さには美しさと同時に魍魎でも見たような薄気味悪さを感じました。リアルな女性のヌードが金箔で塗りつぶされた背景に溶け込んでいる姿は、どうも落ち着かない気分になります。 それから、ベートーベンフリーズ。 第9が流れる一角に、打ちっぱなしのモルタルの壁に描かれた英雄、女神、魔神とその眷属。これが最高でした。 クリムト展。力の入った展示にまだまだ来場者も増えてくる事でしょう。良いものが観れました。

2019年06月09日

コメント(0)

-

『ウィリアム・モリスと英国の壁紙展』。

そごう美術館で開催している『ウィリアム・モリス』の展覧会、会期終了前に行って来ました。純粋に美の追求をしたラファエル前派の画家でもあったモリスは壁紙と言っても美しい植物柄でいろいろな柄があり、見ごたえがありました。

2019年06月01日

コメント(0)

-

『クリムト展』。

東京都美術館で今週から始まった『クリムト展』に行ってきました。 入場待ちも覚悟して行ったのですが、雨の金曜日で昼前だったせいか、 中に入っても混雑は無く、ゆっくりたっぷり観る事ができました。 今回の展覧会のポスターに使われている「ユディト」を始め、「女の三代」、「ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)と言った装飾性の高い作品が来ています。 また、壁画「ベートーヴェンフリーズ」の原寸大複製は、BGMに第九歓喜の歌が流れる中、独特の美の世界が展開する景色に魅了されました。第九のストーリーを現したこの作品は左の壁から始まって右の壁まで続く大きな作品です。金色の騎士と対峙する怪物、音楽の女神、天使たちが奏でる歓喜の歌の中で抱き合う男女の接吻。随所に使われている金箔も美しいが、衣装の幾何文様が素敵でした。 他の作品へ進みながら、結局三度も戻って鑑賞してしまいました。 パリの画家とはまた違った感じのする、魅力的な作品ばかりでした。

2019年04月26日

コメント(0)

-

『奇想の系譜展(前期)』。

東京都美術館に『奇想の系譜展』を観に行って来ました。 土曜日と言う事もあり混雑していましたが、3週目と言う事もあり、絵巻物以外はゆっくり観る事ができました。 入ってすぐに伊藤若冲の名品が次々と現れて感激します。 これは若冲展か?と思うほど内容が充実しています。 特に、エツコ&プライスコレクションから数点の出展がありますが、プライスさんが最初に購入し、若冲の蒐集を始めるきっかけになった作品「葡萄図」が展示されています。 「象と鯨図屏風」も久しぶりに観ました。描かれた世界のスケールの大きさに圧倒されます。 曽我蕭白はまさに奇想です。今回「富士・三保松原図屏風」を初めて観ましたが、虹や太陽などの気象を取り込んだ奇想の風景は新鮮で、とても魅力的でした。 長澤芦雪の「白象黒牛図屏風」も久しぶり、黒牛のおなかの所に子犬のかわいいことと言ったらありません。 錦絵の創始者とも言われる岩佐又兵衛の「豊国祭礼図屏風」これも再開が嬉しい作品です。輪になって踊る人たちがお祭りを盛り上げて、賑やかな声が聞こえてきそうです。 国芳は「宮本武蔵の鯨退治」、国芳の展覧会ではお馴染みですが、巨大な鯨を描き切って壮大な空間に勇ましい宮本武蔵の姿に目を引かれます。鯨の白、黒、水玉と海の青のコントラストがとてもキレ味の良い作品です。 今回は、龍、そして虎の絵がたくさん展示されています。作者ごとに異なる画風で描かれていますが、いろいろ見比べてみると面白いと思います。 私は、長澤芦雪の龍の動き出しそうな感じに驚きました。 後期日程になると、曽我蕭白の作品が、一気に充実して来ます。展示替えされたら、これは必須で観に行きたいと思います

2019年02月23日

コメント(0)

-

『駒井哲郎 煌めく紙上の宇宙』。

横浜美術館で『駒井哲郎展』を観に行って来ました。 アルブレヒト=デューラーや、レンブラント、シャルル=メリヨン、そしてホイッスラー、ルドンらの作品と共に駒井哲郎の版画が展示されていました。 デューラーの作品は線の端が尖るのが特徴の極めて古い手法で作られていますが、駒井哲郎も一部の作品をこの手法で作っており、なんともいにしえの、趣がある絵ができていました。昔の作品の復刻版みたいで良かったです。 版画にはモノタイプと言われる、一回切りの作品があるのですが、今回の展示されてる作品の中でも、カラフルなかわいい作品はこの手法で作られています。 それから、金子光晴や、谷川俊太郎らの作品の挿し絵も詩とともに観ることがでました。 12月の16日までの会期終了間際でしたが、間に合って良かったです。

2018年12月15日

コメント(0)

-

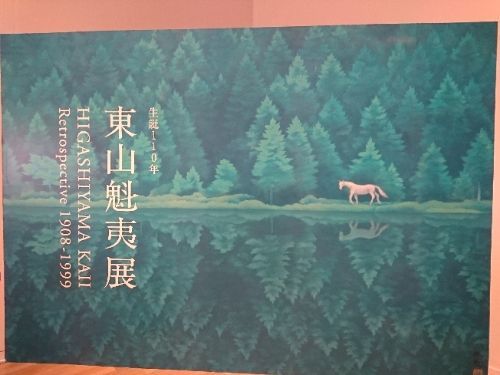

『東山魁夷展』。

生誕110年『東山魁夷』の展覧会が12月3日で終了します。最後の日曜日に観に行って来ました。昼前でしたが、入場まで10分待ちでした。とても混んでいましたが、東山魁夷の絵は大きな作品が多くので離れたところからでも良く観る事ができます。そして、少し離れていても感じる臨場感は凄まじいものです。じっと絵を観ていると、たくさんの入場者も気にならずに描かれた景色の中に溶け込んでいくようです。森林の中をまっすぐに落ちていく滝の音、夜更けに月あかりの下で冷えた夜の空気感。強い風が吹く海辺、波の音。写実的な絵ではありませんが、とてもリアルに感じる事ができます。今回も、自然の風景、古都の景色、異国の風景。たっぷりと楽しめました。そして、何といっても、唐招提寺の襖絵です。墨絵で描かれた揚州の景色は、前回も感じましたが色があり、風があります。目を開けたまま瞑想をしているかの様な心持になり、とても心が落ち着きます。これが無かったら、二度も来なかったでしょう。本当にいいものを観る事ができました。

2018年12月02日

コメント(0)

-

『フェルメール展』。

上野の森美術館のフェルメール展に行ってきました。前回は会期が始まってすぐだった事もあり、時間指定なのに入場に30分以上かかりましたが、今回はだいぶ来場客も落ち着いてきたようで、ほとんど待たずに入場できました。オランダの画家が描いた肖像画から始まり、神話画と宗教画、風景画、静物画のテーマにくくられたコーナーを巡って、風俗画の部屋に行きつくと、フランツハルスや、ヤンステーンなど、フェルメール展の常連画家の作品を観る事ができます。そして、1階へ降りて待望のフェルメールの部屋へ。「取り持ち女」の展示が終わっていたので、合計8点の絵の展示になりました。じっくりと一枚一枚を観ていきます。「ワイングラス」と言われる作品では、テーブルクロスや女性の衣装の美しさに目を引かれます。細かいところまで布の質感が伝わるフェルメールの技量に魅せられます。「真珠の首飾りの女」では、壁にかかった鏡を見ながら真珠の首飾りのリボンを首の前で結ぶ姿が描かれたいます。決して男性には見せないだろうと思われるプライベートなシーンが描かれている面白い作品でした。「牛乳を注ぐ女」は8枚の中では一番最後にかかれた作品です。そして、ここにフェルメールのあらゆる魅力が凝縮されているように思われました。フェルメールブルーと言われるラピスラズリを砕いて顔料にしたウルトラマリンの青。青と黄色の美しいコントラスト。淡い光の中で際立つミルクを注いでいるメイドの姿。それらが一体となって放つ存在感に、絵の前で見とれてしまい、しばらく立ちすくんでしまいました。1月にはまた一枚追加展示があるという事です。もう一度くらい観に行けたらいいと思います。

2018年11月18日

コメント(0)

-

『東山魁夷』展。

国立新美術館に『東山魁夷』展を観に行きました。東山魁夷の絵と川端康成の小説で編集された「今、ふたたびの京都」と言う本があってそこに京都の風景を切り取った東山魁夷の絵が掲載されています。今回の展覧会ではそれらをまとめて観る事ができました。本で見ていたので、展示作品を観てもどこの景色かわかります。本当に素敵な景色です。これを観られただけで満足していたのですが。この後に、とんでもない物が待っていました。奈良の唐招提寺の襖絵。空海の坐像を取り巻く襖絵を部屋の様に、柱や欄干を再生して展示してあります。その絵は、空海の故郷である揚州を描いたものですが、この世の物とは思えない美しさ。実際に涙こそ流れなかったものの、心は感動に震えていました。それぞれの風景の前に立てば、絵の中に入って風が吹き、鳥の声、木々のざわめきが聞こえてくるようです。周りにいるたくさんの来場客も消えて絵の中に入り込んでしまいました。これは、いい体験をしました。会期は短い展覧会ですが、なんとかもう一度行きたいと思います。

2018年11月18日

コメント(0)

-

『ルーベンス展ーバロックの誕生』。

国立西洋美術館に『ルーベンス展』を観に行って来ました。日曜日の午後でしたが、それほど混雑していなかったので、一枚一枚じっくりと観る事ができました。ルーベンスの魅力には、大きな祭壇画に描かれた人物の肉体美があります。彫刻のアフロディテとルーベンス作品と比較できるところでは、彫刻以上に美しいルーベンスの技量に感嘆します。また、ルーベンスの描く人物たちは、それぞれの人物像が伝わって来るようです。肉体美と個性、イタリア仕込みの彩り。これらが大きな画面に調和して迫力を持って描かれています。ルーベンス作品だけでなく、2世紀のローマ時代の彫刻が数多く出展されているのも魅力です。棘を抜く少年の像、ヘラクレスの頭部、かがむアフロディテとエロス。など2000年近くも前に彫られた彫刻は、今にも動き出しそうでした。ルーベンスの見応えのある展覧会を観た後は、常設展の奥の版画素描展示室に「ローマの景観」を観に行きました。ここでは、半分以上ピラネージの版画が展示されており、スケールの大きなローマの景観を楽しむことができました。そして、常設展示室でいつも2枚並んで展示してあるユベール・ロベールの絵が1枚しかなかったのですが、ここに展示してありました。ピラネージとユベール・ロベール。遺跡を描かせれば超一級の二人の作品が一緒にあるのはとても嬉しかったです。

2018年11月04日

コメント(0)

-

『フェルメール展』。

上野の森美術館でフェルメールを観てきました。日曜日の9時30分から10時30分の入場券で9時20分頃に到着。入り口まで着いたら既に行列ができていました。 最後尾を探して行列をたどって行きますが、なかなか最後尾に行きつきません。結局大回りにぐるっと回って、千人くらいは並んでいたのではないでしょうか。入場までに途中で止まることなく進んで10時前にやっと入場できました。中に入ると、入場者全員に無料で音声ガイドが配布されます。11の作品と案内が入っていますが、それとは別に全作品の説明書き入りのハンドブックが配布されました。作品には解説文は付いてなく、手元のハンドバックを読みます。混雑具合は、さすがに時間指定にしているからでしょうか、混雑していても絵の正面に近寄ってじっくり観る事ができる程度の混み具合です。二階層の建物は、まずはフランス・ハルスやデホーホ、ヤン・ステーンなどフェルメールと同時代を生きた画家たちの作品から観ていきます。ハルスの描く生き生きとした肖像画や、デホーホの描く生活感のある情景、ヤン・ステーンの訓示を込めた作品など、当時の風俗を良く描き出しています。これらを楽しんだ後は、白いトンネルを通っていきます。トンネルを抜けると、そこはフェルメールの部屋でした。9点の作品が一つ部屋に集合して展示してあるのは圧巻です。半分くらいは、ここ10年くらいの間に日本に来たことがある作品ですが、こうしてまとめて観る事ができるのは奇跡だと感じます。そして、意外と絵の正面近くで観る事ができます。これは、なかなか他の展覧会では無かった事で、時間指定入場の効果ではないでしょうか。フェルメールブルーと言われるラピスラズリを砕いて造られたウルトラマリンの美しさや、光が散りばめられた様な輝きに目を奪われて、一つ一つにじっくりと浸れます。時間指定入場ですが、時間指定出場では無いのです。ただし、座るところはほとんどありません。座席はトンネルの出口付近にありますが、鑑賞するような配置ではなく、数も少ないため、自然に出口に向かうように意図的に誘導されているように思いました。何はともあれ、会期も2月頭までと長く、まだまだ観る機会はありそうです。展示作品数は、全部で50点程と少ないですが、9点のフェルメールはもう一度観たいと思いました。

2018年10月07日

コメント(0)

-

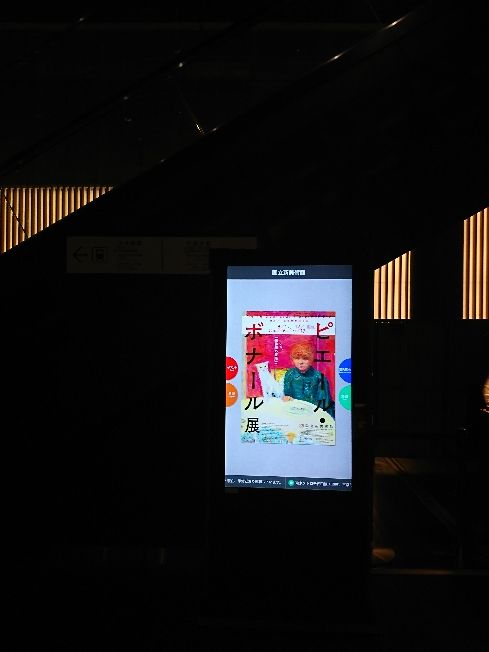

『ピエール・ボナール展』。

国立新美術館にオルセーからピエール・ボナールの作品が来ています。ナビ派の代表的な画家の一人ですが、特に「日本好きのナビ」「日本かぶれのナビ」などと呼ばれる事があり親近感を持てるフランスの画家です。ジャポニスム以降の浮世絵の影響を多大に受けた事から、作品には平面的な構成が取り入れられているものが多くあります。その彩りの美しさが素敵です。ボナールは妻のマルトをモデルにしてたくさんの作品に描いていますが、今回はボナールがカメラで撮ったマルトの姿も多数展示されています。100年も前の写真は、独特の風合いがあります。モデルのマルトはここでも着替えたり、体を洗ったりしてボナールの絵に出てくるのとあまり変わらない様です。ボナールばかり130点あまりの贅沢な展覧会でした。

2018年10月07日

コメント(0)

-

『京都醍醐寺 真言密教の宇宙』。

六本木のサントリー美術館で『京都醍醐寺』の展覧会が開かれています。豊臣秀吉が醍醐の花見をした、あの醍醐寺です。空海の書に後醍醐天皇の書、織田信長の書状、足利義持の書状など、歴史上の珍しい資料の他、俵屋宗達による屏風絵もあります。真言密教の美術と言う事では、曼陀羅や数々の仏像を見る事ができます。薬師如来像や帝釈天像など、存在感があり、お堂にお参りに来たような気分になります。密教と言えば五大明王像。とても迫力があります、特に不動明王像は現代のお寺で見るのとは少しばかり異なって見えました。古を偲ばせるその造りは、シンプルだけど力強い。鎌倉時代の彫刻の力強さに加えて、長い歴史の中でたくさんの人々をその功徳で救ってきたと言う事の力強さも備わっているように思えました。この展覧会はお寺とはまったく違う空間ですが、まるでパワースポットの様でした。

2018年10月06日

コメント(0)

-

『フェルメール光の王国展2018』。

横浜そごう美術館でフェルメールのリ・クリエイト作品を展示しています。 画家のオリジナルではありませんが、デジタルマスタリング技術によって、当時の色調を復活させ、できた当時を再して展示しています。 展覧会で観るオリジナル作品は、照度を落とした暗い部屋の中で遠く離れて観ることが多いです。 しかし、リ・クリエイト作品は明るい照明の元で近づいて観ることができますので、展覧会で目を凝らしても良く見えない様なディティールまで良く見えます。 また、ひび割れなどの劣化が無いのも特徴です。 マウリッツハウスの真珠の耳飾りの少女や、アムステルダム国立美術館の牛乳を注ぐ女、青衣の女、天文学者に、地質学者と言った以前に訪日した作品を改めて観ることができました。 中には、盗難にあって現在は行方不明の作品も展示されています。 今年は秋に上野でフェルメールの展覧会がありますが、その前にフェルメール作品知るのにちょうど良いと思います。

2018年08月19日

コメント(0)

-

『モネそれからの100年』。

横浜美術館に『モネそれからの100年』を観に行って来ました。国内の美術館の収蔵作品から展覧会のために集められた、たくさんのモネの作品を観る事ができます。モネの作品と一緒に展示されているのが、「それからの100年」としての現代アート作品です。100年前の作品と現代の作品が一緒に展示されている光景は、開港の文化と現代の文化が融合して成り立つ横浜の地の様です。今回出展されているモネの作品は、国内の美術館から集めたと言うものがほとんどです。それでも初めて観るものが多くとても新鮮でした。特に、メナード美術館の「チャリングクロス橋」、個人蔵の「霧の中の太陽」はオレンジ色の太陽に照らされた空気の色が印象的な作品で、これらに出逢えただけでもこの展覧会に来た甲斐がありました。

2018年07月23日

コメント(0)

-

『縄文 1万年の美の鼓動展』。

上野の東京国立博物館に『縄文展』を観に行ってきました。金曜日の夕方ですが、今日は天気も悪く空いていました。東博の平成館で開かれる企画展は二部屋に別れて展示があります。最初の部屋では土器や装飾品の展示、二つ目の部屋では土偶や人がたの土器が展示されています。 1万年ほど前の古い黒曜石の矢尻、石斧、耳飾りなどがありましたが、翡翠の装身具の裏側から光を当てて展示されているのが、一際美しく虹を見ているようでした。原始的な美に触れた気軽しました。土器ではやはり火焔型土器が素晴らしい。大きなものは1メートルくらいありますが、その文様の不思議さと強烈な形状には、時代を超えたアートの力を感じます。 次の部屋では、縄文の女神と言われる国宝の土偶が展示されいます。現代のモデルの様なスタイルの美しさ、横から見たシルエットに惚れ惚れします。もちろん遮光器土偶も実物の展示があります。ディフォルメされた姿は、「これぞ土偶」という存在感で360度隙がないのははさすがです。 動物の土偶もありました。特に猪の姿はかわいかった。これは絶対見て欲しいですね。それにしても、これだけの縄文の遺物を良く集めたと思います。残念なことに、国宝の土偶がすべて見られるのは7月31日からです。それまでは、「縄文のビーナス」と「仮面の女神」と言われる二つはお預けです。国宝が揃ったらもう一度観に行きたいと思いました。 写メを撮れるコーナーもあるのでインスタに上げたい人には嬉しいでしょう。 国立西洋美術館の「ミケランジェロ展」との相互割引も100円引きになるので、両方観るのもいいですね。ミュージアムショップも土偶グッズがいろいろあって楽しいです。

2018年07月06日

コメント(0)

-

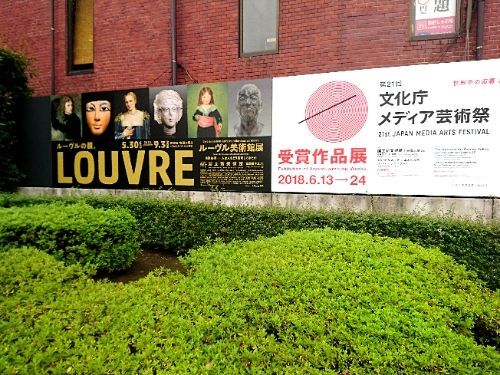

『ルーヴル美術館展 肖像芸術』。

国立新美術館に『ルーブル美術館展』を観に行って来ました。サブタイトルは「肖像芸術 人は人をどう表現してきたか」 肖像画や彫刻を集めた展覧会です。天気の悪い土曜日で、とても混んでいました。 最初の部屋で人気を集めていたのが、3400年前のエジプトで作られた「棺に由来するマスク」目鼻立ちのはっきりした美女の仮面です。右側の木に割れ目が走っていますが、3千年以上の時を経てこの様な美しい状態で観る事ができるのは奇跡です。 死者を悼む肖像が続きますが、「ジャンヌドブルボンヴァンドーム」の石像は痩せこけて骸骨にも見える顔と腹には蛆虫が沸いた気味の悪い姿でした。誰がこのような形で後世に伝えらる事を望んだのか、理解に苦しむ彫像でした。 今回楽しみにしていたのがダヴィッドの「マラーの死」。オリジナルはベルギー美術館所蔵。とても人気があった作品で、ダヴィッドの工房でいくつか作られた内の一つが今回来ています。マラーと親交のあったダヴィッドによる絵はマラーの死を美しくとらえて、イエスの死の場面が思い起こされます。実物の大きさが意外でした。音声ガイドの対象では無いのに、人だかりができていたのはこの作品の魅力だと思います。 クレオパトラ2世(または3世)の像が展示されています。近親婚を重ねていたために、親子がそっくりで2世か3世か区別できないそうです。後に絶世の美女と謳われるクレオパトラ7世のご先祖様で、この人も美しい人です。美しいと言えば、マリー・アントワネットのお抱え画家として活躍したヴィジェ・ルヴランの彫像がありました。身だしなみにはあまり気を使わなかった、と言われるヴィジェ・ルヴランですが、元々の美しさは隠しようもありません。この木像はとても活き活きとして今にも動き出しそうに見えました。木像ではありますが、ヴィジェ・ルヴランに会えたのは嬉しかったです。 最後の部屋ではアルチンボルドの「春」と「秋」が展示されていました。普通なら注目しないような作品にも丁寧な説明が添えられており、意外な発見がたくさんある展覧会です。大人だけでなく、子供が観ても楽しめそうだと思いました。

2018年06月24日

コメント(0)

-

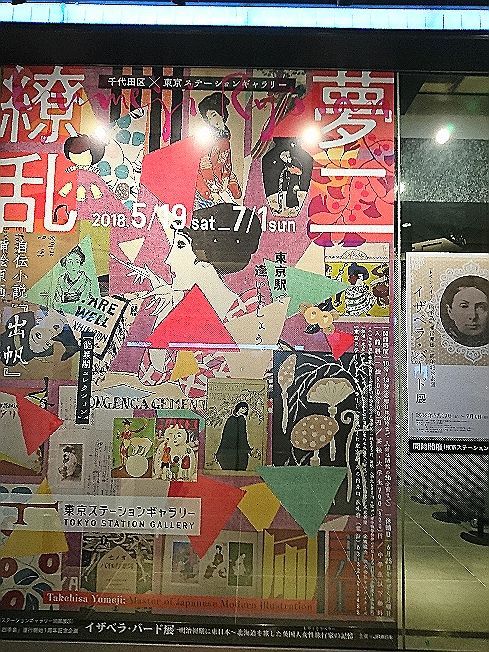

『夢二繚乱』。

東京ステーションギャラリーに『夢二繚乱』を観に行ってきました。 とにかく展示量が多い展覧会です。 壁一面を覆っている雑誌の表紙や、本の挿し絵など、一枚一枚じっくり観ていたら帰れなくなりそうです。まさに繚乱。 たくさんの夢二にどっぷり浸るのも良いし、中から気に入った一枚を探し出すのもいいかも知れません。 印象に残ったのはセレナーデの表紙の絵の美しさと、最後の章にあった「出帆」の一連。 夢二に囲まれて酔いそうな展覧会でした。 [rblog-img-02]

2018年06月17日

コメント(0)

-

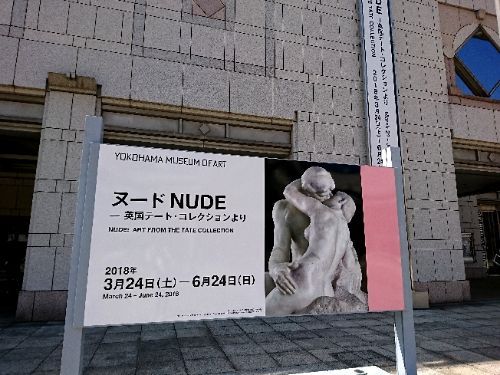

『テートコレクション展NUDE』。

横浜美術館で開催中のテート美術館のコレクション展。 会期終了前にもう一度観ておきたいと思って行って来ました。 イギリスの美術館だけあって、ラファエル前派の作品が多数来ています。 中でもジョン・エヴァレット・ミレイ(オフェーリアを描いた人です)の「ナイト・エラント」と言う作品が観れて大満足。 下村観山がテートで模写した作品を以前に観てから、元の絵を観たいと思っていたところ、この展覧会で観ることができたのです。 さらに、常設展にその下村観山の作品が展示してあり、両方観ることができます。こんな機会はなかなかありません。 そしてロダンの「接吻」。臨場感のある作品で、肉体の柔らかさを感じます。 ここは写真撮影可ですので、みんなスマホを出して写真を撮っています。 しかし、写真にして観るのと実物を観るのとでは、ぜんぜん違います。 6月24日までの会期にまた観たいと思いました。

2018年06月11日

コメント(0)

-

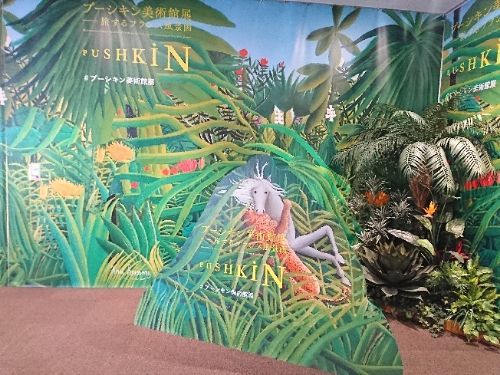

『プーシキン美術館展』。

東京都美術館の『プーシキン美術館展』朝9時30分開場ですが、少し並んでいると前倒しして開けてくれました。後ろを見れば動物園はシャンシャンを見るための先の見えない長い行列です。だいぶ大きくなりましたが、相変わらずシャンシャンの人気は高いです。プーシキン美術館展は、風景画を集めての展覧会です。東京にいながらヨーロッパの景色を楽しめる素敵な展覧会です。クロード・ドランの「エウロペの略奪」では、美しい海の景色が描かれています。画家の想像上の景色かも知れませんが、神話ではフェニキアの王女であったエウロペが連れ出されたのは、現代のレバノンから西の地中海。空も海も青くのどかな景色が広がっています。展覧会は画家の想像で描かれた時代を経て、写実的な作品の展示へと進んでいきます。写実的な作品と言えば、クールベ。「天使を描けと言うなら、天使を見せてくれ」と言った言葉が残されています。クールベの作品では当時の景色をそのままに見る事ができます。やがて、風景画は印象派の光の世界へと移り、さらに力強い「フォービズム」の時代になっていきます。1905年にフォービズム(野獣派)の言葉が生まれた展覧会に出展されていたアンドレ・ドランの「海の浮かぶヨット」が出展されています。鮮やかな原色と光の白の対比が、南フランスの強い光とはこういう光なんだろう、と想像させてくれます。異彩を放つのはアンリ・ルソーの描くジャングルの景色「馬を襲うジャガー」。公務員であり独学で絵の勉強をしたアンリ・ルソーの作品は素朴で個性的。はっきりした色使いに美しさを感じます。それにしても、襲われる馬と目が合います。今回最も目が離せなくなる絵かもしれません。会期は7月8日まで、既に2回行ってしまいましたが、もう1回行きたいです。

2018年06月03日

コメント(0)

-

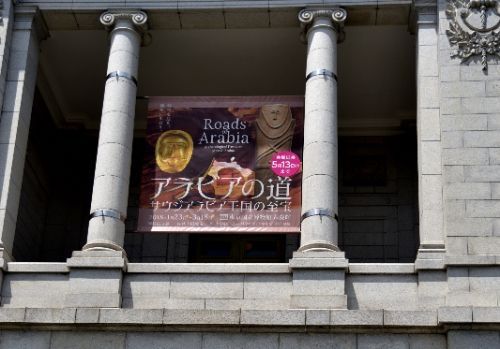

『アラビアの道 サウジアラビアの至宝展』。

東京国立博物館で5月13日まで開催の 『アラビアの道 サウジアラビアの至宝』を観てきました。表景館で展示のこの展覧会は、トーハクのチケットを持っていれば入館無料です。無料と言ってもその内容は充実しています。まだ砂漠が草原だった頃の遺物、古い物で100万年以上前の物から展示されています。 紀元前の土器や石器、人型石柱などがありますが、幾何学文様や古代アラビア文字はとても珍しく新鮮でした。 アラジンと魔法のランプに出てくるようなランプや、王様が狩猟で使うハヤブサのとまり木、絨毯のような立派なカーテンなどの実物を見れたのは良かったです。 アラビアの道を観た後は、常設展を観てきました。いつ見ても新たな発見があり来てよかったと思える博物館です。

2018年05月06日

コメント(0)

-

『至上の印象派展~こいのぼりなう』。

国立新美術館のビュールレコレクション「至上の印象派展」に行ってきました。 今回で二度目ですが、会期間もない前回と比べてメディアでの露出も増えました。今日は土曜日と言う事もあって混んでいました。それでも、ゆっくりと観賞しながら、最初に見た時とはまた違った作品の良さに気づかされました。展覧会はテーマごとに区切ったいくつかの部屋を巡る構成で、最初の部屋は肖像画がテーマです。中でも、アングルが彼の妻マドレーヌを描いた作品がひと際美しく、しばらくの間、生きているかのような絵の中のマドレーヌさんと見つめ合ってしまいました。それから19世紀のフランス絵画の部屋では、シャヴアンヌの「コンコルディア習作」作品もさることながら、果物や野菜で彩られた額縁がとてもかわいくてしばらく絵の前に立ち止まってかぼちゃやトマトを観ていました。しばらく進むと、この展覧会の目玉ルノワールの「イレーヌ嬢」があります。さすがに人が集まってますが、前に行って見れないほどではありませんでした。透き通るような肌と髪の毛の一本一本まで描かれた「世界で最も美しい少女の絵」にしばし見とれてしまいました。ポールセザンヌ作品では、わざと塗り残した白が、うまく光りを表現していました。自画像を含む肖像画を堪能した後は、ゴッホの部屋です。この展覧会の中でもっとも素敵な部屋だと思います。「自画像」「日没を背に種をまく人」「二人の農婦」いくつか出展されている中で、特にこの三点が印象に残りました。ゴッホだけでなく、ゴーギャンの展示も嬉しかったです。ひまわりの絵、タヒチの絵、どちらも今まで観たゴーギャンの作品の中でも特に親しみの持てる作品だと感じました。そして、最後の部屋はモネの睡蓮。写真撮影可の部屋でした。 この時期、国立新美術館では、こいのぼりのインスタレーションの展示があります。こいのぼりを見ながら、ソファにに寝そべって癒される。素敵な作品を無料で楽しめます。

2018年04月21日

コメント(0)

-

『ヌード・英国テート美術館』展

横浜美術館で英国テート美術館の収蔵作品による『ヌード』展が始まりました。英国と言えば19世紀にラファエル前派の画家達が活躍しました。ロセッティや「オフェーリア」で良く知られるジョン・エヴァレット・ミレイが代表的な画家です。そのミレイによる「ナイト・エラント(遍歴の騎士)」と言う作品が展示されています。この作品を下村観山が模写した事のを以前に三菱一号館美術館で観たことがありますが、今回は、横浜美術館でミレイによる原作と下村観山による模写の両方を観る事ができます。この様な機会はなかなか無いと思います。並んで展示されているわけではありませんが、2作品を比べてみるというのはなかなか楽しいものです。フランスの画家、エドガー・ドガ、ルノワール、マティスにピエール・ボナールの裸婦を描いた作品もあります。意外性は薄いですが、画家の特徴が良く出ている作品ばかりです。巨匠の作品は見応えがあります。ジャコメッティの彫像や、猫の王と称するバルテュスも出展されていました。バルテュス独特の、少女の様な裸婦が椅子にだらしなく横たわっている姿。久しぶりに観ました。ルノワールの豊満な女性像と比べると少しばかり怪しく、また幻想的でもありました。今回の一押しとして、ロダンの「接吻」という彫刻が出品されています。当時あまりにエロティックであったために布で隠されて、観ることができなかったという作品です。ロダンの彫刻の素晴らしさ、美しさを実感できます。この作品は写真撮影可能でした。 後半は20世紀から現代美術の展示です。政治性を孕んだ作品や、毒々しい作品も多く展示されており、前半の美しさに癒された後の後半の刺激は強烈でした。この展覧会はロングランで途中に展示替えがあります。後半ではもう一度観に行こうと思いました。 ちなみにみなとみらいは桜も三分咲き程度に咲いていて、外を歩いても気持ちが良かったです。

2018年03月25日

コメント(0)

-

『ルドンー秘密の花園』展。

三菱一号館美術館に『ルドンー秘密の花園』展を観に行って来ました。今回は、三菱一号館所蔵の大作「グラン・ブーケ」と一緒にドムシー城の食堂を飾っていた15点の作品を観る事ができる貴重な展覧会です。ルドンと言えば、フランスの詩人ランボーの詩集の挿絵や、黒くて気味の悪い顔や目の版画を、展覧会で観る機会が多いのですが、とても明るくて活き活きとした花の絵も描いています。今回はその両方をたっぷり楽しめます。版画の中に描かれている共通のテーマとして「植物」を見つける事ができれば気味悪さが、不思議さへと変わっていきます。40歳代までは黒い絵を描いていたルドンですが、やがてきれいな彩色をほどこした幻想的な作品を作っていきます。岐阜県美術館から出展されている「眼をとじて」と言う作品は、黄色、青、白などの色とりどりの花束の向こうに、目を閉じた美しい女性が水色の背景の中に描かれています。さらに、同じく岐阜県立美術館から出展されている「オルフェウスの死」では、色使いの美しさによって、死してなお美しいオルフェウスの顔を絵全体で感じる事ができます。ドムシー城の食堂装飾の作品は1点で観てもきれいですが、それが並んで展示されていることで数倍美しい。こういう展覧会を東京で観る事ができるのは本当にうれしい。 この展覧会、三菱一号館美術館とオルセー美術館の良好な関係に支えられて実現した素晴らしい企画なのですが、意外に話題にはなっていません。折角の機会ですので、何度も足を運びたいと思いました。

2018年03月14日

コメント(0)

-

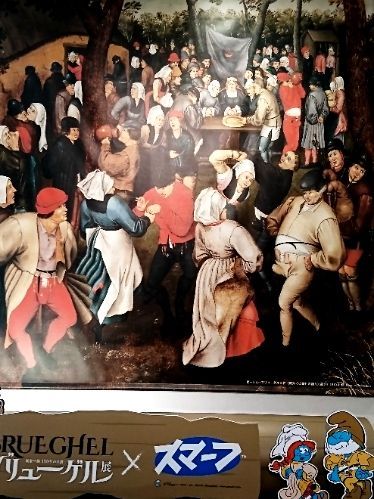

『ブリューゲル展』。

東京都美術館に『ブリューゲル展』を観に行って来ました。ブリューゲルの版画が好きで学生の頃から良く観に行ったものです。今回は展覧会が始まってすぐに観に行ったのですが、その時に比べると、土曜日と言うこともあり、またテレビで何度か放送もあったようで混雑していました。ブリューゲル展の作品は小ぶりな作品が多く、近くで見ないと何が描いてあるのかわからないような作品が多いため、混雑しているときは鑑賞が厳しいです。 ヤン・ブリューゲル1世の「荒野の聖ヒエロニムス」は11.3×14.9cmの油彩画で緻密にライオンのたてがみや木の葉が描かれており、空気遠近法による遠くの景色も見ることができます。しかしながら、小さすぎて人の頭越しに見るのでは聖ヒエロニムスの赤い衣を見分けるのがやっとです。 ミュージアムショップでは単眼鏡も販売していますが、問い合わせが多いのかもしれません。ブリューゲルや同時代の画家が描く農村風景は色鮮やかでかわいらしいのが良いです。 小人たちの世界を覗いている気持ちになります。 ブリューゲルの作品ではありませんが、小人の世界を描いている様な風景画がありました。描かれている景色もさることながら、色使いが特徴的なさくひんです。特にヤーコブ・グリンメルの「野外で働く農民のいるフランドルの農村」の赤やファルケンヴォルフによる「バベルの塔」の青がとても印象的でした。またブリューゲル1世の「アーチ状の橋のある海沿いの町」の絵も手前側の写実的な描写と背景となる海の鮮やかな青の幻想的な描写による美しいコントラストが美しい作品でした。ブリューゲルの幻想的な世界にしばし現実逃避してしまった展覧会でした。

2018年03月10日

コメント(0)

-

『プラド美術館展』。

国立西洋美術館で『プラド美術館展』が始まりました。初日の昼過ぎに行きましたが、土曜日にもかかわらず空いていて、ゆっくり観ることができました。 今回はベラスケスの作品が7点も来ています。また、ティツィアーノやヴァンダイク、ルーベンスにクロード・ロランの作品も観ることができます。 ベラスケスの作品の中でも「マルス」と言う絵が印象に残りました。軍神マルスが服を脱いで頭に兜をかぶってだらしなくこちらを見つめている。そこには神としての立派な姿ではなく、普通の中年男性の姿を見せているマルスの隙が描かれてるように思えます。 また、「東方三博士の礼拝」では、聖母を妻をモデルに描き、幼子は娘、そこにひざまづいているその人こそベラスケス。と言うことは、これは家族の肖像画ではないか? ベラスケスの描く神の姿はとても身近で、何だか芝居がかっていて愉快でした。

2018年02月24日

コメント(0)

-

『至上の印象派展』。

国立新美術館に『至上の印象派展 ビュールレ・コレクション』を観に行って来ました。スイスの実業家、ビュールレのコレクションは一括してチューリッヒ美術館に移管されるため、ビュールレ・コレクションとして、作品を日本で観る事ができる最後の機会となります。金曜日の午後は、意外と空いていました。どの作品も正面でゆっくり観ることができて良かった。19世紀から20世紀にかけての著名な画家の傑作がいくつも展示してあります。いくつもの作品が心に残りましたが、フランスアカデミーの巨匠、アングルが描いた奥さんの肖像画はとても美しく、聖母像のようにも見えましたビュールレさんが側に置いておきたいと思った気持ちが良くわかります。ドラクロワの描いた「モロッコのスルタン」はオリエンタリズムの最たる作品で、ドラクロワが30年前の記憶をうまく醸成させて雰囲気の漂う傑作に仕上げています。モネの「ヴィトゥイユの近郊のヒナゲシ畑」は、ヒナゲシの光り輝く赤がとても印象的な作品でした。これも、ビュールレさんが欲しがった気持ちが良くわかる傑作、この展覧会で観る事ができて本当に良かった。今回の展覧会の看板的な作品「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ)」は最も美しい女の子の絵と言われているそうですが、丁寧に描かれた髪の毛、透き通るような白い肌が見事で、8歳のイレーヌの魅力を引き出した傑作です。セザンヌの評価を高めた傑作も展示されていました。そして、ゴッホ。6点ものゴッホ作品が展示されていました。肖像画もありますが、何よりも「日没を背に種をまく人」いわゆる種まく人の絵です。浮世絵の様な構図なのは、先日の展覧会でも説明がありましたが、ゴッホが浮世絵好きで作品に浮世絵の様々な要素を取り入れたからですね。ゴッホの晩期の作品には力がある。これらを観れた事も喜びです。他にも、ゴーギャンや写真撮影可能なモネの作品展示があります。印象派の作品はとても癒される。あまりにも素晴らしいので、もう一度観に行くつもりです。

2018年02月16日

コメント(0)

-

『ブリューゲル展』。

東京都美術館で始まった『ブリューゲル展』に行きました。 東京は記録的な寒波で、歩道には先日積もった雪が氷になって残っています。 吹き付ける風は冷たい。 あまりの寒さに夜の上野公園は、人もまばらです。そして、夜の美術館は空いていました。 ブリューゲルといえば、昨年はピーテルの「バベルの塔」が来てくれました。今回は花のブリューゲルと言われたヤン・ブリューゲルの作品など、ピーテル・ブリューゲル1世からそのひ孫まで、150年にわたる画家一族の作品を観ることができます。 ピーテル・ブリューゲルの森の風景はとても楽しい。バベルの塔で見せてくれた緻密な人物たちのいる風景は、物語性に富んでいて時間が経つのを忘れてしまいます。また、花のブリューゲルの作品も、鮮やかで肉感を感じるような素敵な花があふれています。 絵の前に、人だかりができるような作品はありませんでしたが、フランドル地方の風景や風俗を十分に楽しめる展覧会です。2月初旬までは写真も撮れる部屋があるので、早めの来館が良いでしょう。 ミュージアムショップでは、ブリューゲルの絵がプリントされた箱に入ったお菓子などを販売しています。蝶々のノートがきれいだったので買ってしまいました。 上野公園の冬桜イルミネーションも綺麗で良かったです。

2018年01月26日

コメント(0)

-

『ルドルフ2世の驚異の世界展』。

渋谷のBunkamuraに『ルドルフ2世の驚異の世界展』を観に行って来ました。 アルチンボルトの絵画から、天球儀や宝石の原石、調度品やイッカクの角にドードーの絵。 魔法の都プラハの宮廷に集められていた世界の不思議を、現代の渋谷に集めて見せてくれる素晴らしい展覧会です。 意外と空いていて、ひとつひとつの展示物をゆっくりと観ることができました。

2018年01月19日

コメント(0)

-

『北斎とジャポニスム展』。

国立西洋美術館に『北斎とジャポニスム展』を観に行って来ました。 金曜日の昼過ぎだと言うのにチケットを買うのに10人くらいの行列が途絶えません。 中に入っても人の頭越しに展示物を見るような感じでした。 印象派からアールヌーボーまで、著名な作家の作品が展示されているすぐ側に、北斎漫画や浮世絵の点字があります。 北斎漫画は小さな作品なので、数人が前に立つとほとんど見えません。 それでも、年末に複数のテレビ局で特集を組んでおり、そこでポイントになる作品はほとんど見ていたので、原画はそこそこに海外の作家の作品を主に観てきました。 特に印象に残った作品は、ゴッホの描いた「雨の中で畑で種を蒔く人」、春画のコーナーにあったクリムトの「横たわる恋人たち」、オーギュスト・ロダンの弟子にして、愛人のカミーユ・クローデルの「波」。どれもほとんど立ち止まる人のいない作品でしたが、とてもちからづよく、美しく、大変魅力的でした。 他にも著名な作家の傑作揃いですから、どれを見ても満足できる展覧会でした。

2018年01月12日

コメント(0)

-

『コレクションのドア開きます~東京ステーションギャラリー』。

東京ステーションギャラリーでコレクション展が始まったので観て来ました。 国内の現代画家から終点のピカソまで、強烈な個性を放つ作品が並びます。 写真撮影可な部分があるので、気に入った作品を写メで撮ることができます。 抽象画や キモカワな作品や 物語を切り取ったような作品 強烈な赤 神様 素敵な作品ばかりでついつい撮ってしまいました。

2017年12月24日

コメント(0)

-

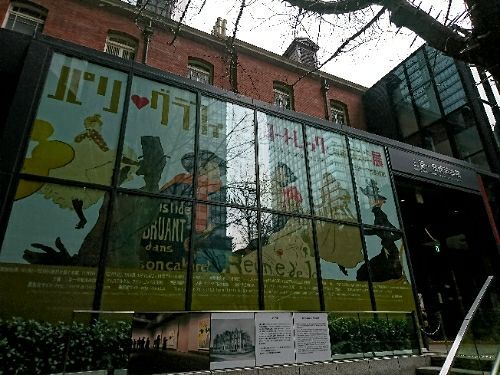

『ロートレックとアートになった版画・ポスター展』。

三菱一号館美術館では金曜日の夜、21時まで開館時間を延長しています。丸の内のイルミネーションと合わせて楽しめます。東京駅前もすっかり工事が終わってすっかりきれいになりました。丸の内中央改札から降りて駅前を歩きながら丸ビルを越えると、丸の内のイルミネーションが道沿いを照らして有楽町の方まで続いています。ブリックスクエアまで歩いて行く間にいろいろなツリーを楽しめます。 三菱一号館美術館の「パリ♡グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」。 1週間開けずにまた観に来てしまいました。18時過ぎても金曜日はそこそこ混んでいます。靴底が木の革靴を履いて来てしまって、廊下を歩くとコツコツとした音が大きく響きます。ギャラリー内でも響いたら困るな。と思いましたが、中はカーペットが敷いてあり歩いても音が気になりませんでした。良かった。最初の部屋にルイ・カリエ=ベールズの「鍋修理」と言う油彩画が展示されています。ここに描かれているのはパリの市街地ですが、建物の壁面はポスターで覆われています。19世紀末頃のパリの市街の様子が良くわかります。今で言うところの、街頭ビジョンやデジタルサイネージの様な感覚でしょうか。当時の最先端のクリエーターによるポスターを通じて、彼らの生きた時代を知りながらアートとして楽します。そういえば、横浜美術館の常設展で観た19世紀末のパリの写真を観てもやっぱりポスターがたくさん貼られていた様子が見えました。この展覧会は写真を撮れる部屋があります。ロートレックやヴァロットンの版画作品を写真に撮って後で見れるのも嬉しいです。今回もお目当ての作品はモーリス=ドニ。「アムール(愛)」の表紙は何度見ても気持ちが満たされます。アムール(愛)の版画はいくつかあるのですが、表紙だけでも嬉しいです。帰りにアンケートに答えたら、ロートレック柄のポチ袋を頂きました。 最後まで嬉しい展覧会でした。

2017年12月16日

コメント(0)

-

『肌理と写真』展。

横浜美術館で石内都さんの写真展『肌理と写真』が始まりました。 コントラストの強いモノクロ写真から伝わってくる生活の記録。 カラーで撮られた亡くなった人の記憶。 1枚の写真に込められた想いが重なり連なり時間を紡いで行きます。 『肌理と写真』を観た後は、常設展へ 『全部見せます、シュルレアリスムの作品』と題して膨大な収蔵品の展示があります。 展示数ではこっちの方が多いかもしれません。 マックスエルンストからマンレイまで見応えがあります。これだけのシュルレアリスム作品を観たのは久しぶりです。 常設展だけでもシュルレアリスム作品が好きなら相当に楽しめます。 ちなみに写真展示室は石内都の特集なので、企画展と合わせて二度おいしいです。

2017年12月10日

コメント(0)

-

『パリ♡グラフィック展』。

三菱一号館美術館に『パリ♡グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展』を観に行って来ました。ゴッホ美術館の協力でロートレックやヴュイヤール、ピエールボナールらの版画やポスターが出展されています。ゴッホ美術館の協力ながらゴッホの作品は一つもありません。パリのポスター展なのでゴッホは無くて当然なのですが、なんだか面白い。ゴッホ美術館のゴッホ作品は東京都美術館に行っているのでしょう。ロートレック作品は、三菱一号館美術館の収蔵作品も多くて、展覧会としてはかなり充実しています。写真撮影可能なブースもあって、ちょっと嬉しい。何枚か撮って来ました。 版画の中には、ルドンやゴーガンの作品もあって意外でした。また、美術館収蔵作品からヴァロットンの展示が多いのも楽しいです。もっとも、今回も私はモーリスドニが目当て。ゴッホ美術館から出展の「ポール・ヴェルレーヌ(叡智)」と言う怪しげな作品から、青のインクで美しく刷られた「アムール(愛)」まで楽しませてもらえました。 最後の部屋には、ゴッホ美術館から出展された渓斎英泉、歌川広重、歌川国芳、国定、月岡芳年の作品が並びます。それから、ピエールボナールの「平行して」と言う出版物(ファクシミリ版ですが)手袋をしてページをめくる事が出来ます。フランス語はわかりませんが、挿絵がとても魅力的でした。今日は、昼間に行きましたが、夜は庭のイルミネーションがきっと素敵でしょう。会期中にもう一度行きたくなりました。

2017年12月08日

コメント(0)

-

『成田山の紅葉』。

成田山の紅葉も散り始めて地面が紅く染まっていました。 平和大塔も照り返しでうっすら赤く見えました。

2017年12月02日

コメント(0)

-

『オットー・ネーベル展』。

Bunkamuraミュージアムで『オットー・ネーベル展』を観てきました。日本ではあまり知られていない画家ですが、カンディンスキーやパウル・クレーと、ドイツのバウハウスの縁で親交が深かった前衛の画家です。その作品はカンディンスキーにも似ており、パウル・クレーの様でもあり、マルク・シャガール風の作品もありますが、オットー・ネーベルの独自性、その可愛さ、色使いの素晴らしさ、そして何よりも緻密な構造は、実物を見なければわからないでしょう。画集や、ウェブでは伝えられない魅力があるのです。近づいて作品を見れば、描いているというよりは建造物の様にも思えます。丁寧に造りこんで産み出された作品はキラキラと輝いて存在を訴えてきます。(本当に輝いてます)また、色使いも可愛らしく、何故だか元気が出てきます。これほどの作品を描いていながら、今までほとんど知る事が無かったのは残念です。会期も17日までとなりました。カンディンスキーやパウル・クレー、シャガールの出展もありオットー・ネーベル以外の傑作も楽しめる展覧会です。 良い作品に巡り逢えて本当に良かったです。

2017年12月01日

コメント(0)

-

『オットー・ネーベル展』。

Bunkamuraミュージアムで『オットー・ネーベル展』を観てきました。日本ではあまり知られていない画家ですが、カンディンスキーやパウル・クレーと、ドイツのバウハウスの縁で親交が深かった前衛の画家です。その作品はカンディンスキーにも似ており、パウル・クレーの様でもあり、マルク・シャガール風の作品もありますが、オットー・ネーベルの独自性、その可愛さ、色使いの素晴らしさ、そして何よりも緻密な構造は、実物を見なければわからないでしょう。画集や、ウェブでは伝えられない魅力があるのです。近づいて作品を見れば、描いているというよりは建造物の様にも思えます。丁寧に造りこんで産み出された作品はキラキラと輝いて存在を訴えてきます。(本当に輝いてます)また、色使いも可愛らしく、何故だか元気が出てきます。これほどの作品を描いていながら、今までほとんど知る事が無かったのは残念です。会期も17日までとなりました。カンディンスキーやパウル・クレー、シャガールの出展もありオットー・ネーベル以外の傑作も楽しめる展覧会です。 良い作品に巡り逢えて本当に良かったです。

2017年12月01日

コメント(0)

-

『シャガール展』。

東京ステーションギャラリーに『シャガール(三次元の世界)展』を観に行って来ました。土曜日だからでしょうか、10時の開館時には、50人くらいの行列ができていました。東京ステーションギャラリーには、たいていは金曜日の夜に訪れる事が多く、混雑とは縁遠い印象でしたので、意外でした。シャガールの絵画を展覧会で観る機会は多いと思いますが、彫刻や陶器を観る機会は少なく、レアな体験ができました。シャガールの彫刻は大理石に施されたものが多いですが、立体でありながら絵画的な表現によるシャガール独特の世界を創り出しています。垂直方向に伸びていく作品、横に反った形になっているもの、観ていると、作品に合わせ石を彫ったのか、石そのもの形に合わせて作品があるのかわからなくなります。三日月と馬の様な生き物と、鳥、花束、抱き合う男女(シャガールとベラ?)これだけで、シャガール作品の証、彫刻、陶器、絵画のほとんどに出てきます。それらを観ていると、シャガールの最初の妻ベラに対する「深い愛」が伝わって来る様な気がします。色使い、モティーフの不思議や妖しさがあるのに、「LOVE」を感じる。これがシャガールの魅力なんだろうと思いました。今まで観たシャガールの作品だけでは、知る事ができなかった部分を知ることができて、ますますシャガールが好きになりました。

2017年11月25日

コメント(0)

全1520件 (1520件中 1-50件目)