2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年10月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

お馬のpuppet

長男、お馬のpuppetがお気に入り。私が、カギ針で編んだもの。散らかしたおもちゃを片付けるとき、このお馬さんが大活躍。お馬さんが、おもちゃを、おもちゃカゴに、よいしょ、よいしょと運ぶ。お馬さんが、息子に、別のおもちゃを渡して言う。「一緒にお片づけしようよ。」一緒に、よいしょ、よいしょ。長男も喜んで、よいしょ、よいしょ。さぁ、全部片付いた!と思ったら、長男、おもちゃカゴをひっくり返した。お片づけが気に入って、また最初から、よいしょ、よいしょ。と、「お片づけ」は延々と続く・・・・。

2005年10月31日

コメント(3)

-

うちの夫は

旅行から帰ってきた日、夫に「晩御飯、何食べたい?」と聞くと、「味噌汁」との答え。いやはや、典型的日本人・・・。そういう私の夫は、純粋なドイツ人です。

2005年10月31日

コメント(2)

-

言葉がでてこない

最近、日本語が出てこない。昔は(少なくとも日本にいた頃は)、文章を書くのは好きだった。今、日本語で書いていて、「あれ?日本語で何ていうんだっけ?」と思うこと多々。もっと上手い表現があるはずだけど、上手く表現できない、ってことも多々。英語圏暮らし3年半。生活英語には困らない。と言っても、私の英語はまだまだ。なのに、母国語はどんどん退化していく。ブログは英語の練習に、と、英語で書き始めた。もしかして、英語の練習より、日本語の練習の方が必要かも。日本語を忘れないために。でも、英語も勉強しないといけないんだけど。

2005年10月31日

コメント(0)

-

アブに刺された!

旅行二日目のこと。St.Davidsの町を楽しんだ後、駐車場に戻る途中で突然アブに刺された。私は、アブやハチにアレルギーがある。刺されてすぐに、夫が毒を吸い出したのだけど、10分も経たないうちに体が痒くなってきた。あーー、蕁麻疹。一応、薬局に走って、アレルギーの薬を買って飲んだけど、やはり病院へ。酷い時には、死の危険性もあるから。体中に蕁麻疹が出てきたのを感じながら、1時間ほど運転。耳の中まで痒くなってくる。それでも、何とか病院にたどりついて、緊急処置室へ走る。注射を打たれ、ベッドで休む。注射の効果がすぐに出て、体中に出ていた蕁麻疹がひいていったけど、ドクターには、一晩入院するように言われる。旅行中なので、家族4人一緒に病院にいる。運転手は私一人。ということは、夫と子ども達だけで帰る、という訳にはいかない。病院に皆でいるとして、夫と長男の食事はどうする?徒歩圏内には店もレストランもない。次男はまだ母乳が必要。つまり私と一緒にいなきゃいけない。それに、私達は何ていったって旅行中! 何で病院に家族4人で1泊しなきゃいけないの!?そんなことをとっさに考える。入院の理由は、症状が酷かったことと、この症状が再発する危険性があること。だったら、再発したらまた来ればいい、と考えて、入院しないことに決めた。再発したら、12時間以内に処置しないと危ないから、すぐに病院に来るように何度も言われ、「医者の説明を聞きました」という文書にサインして、病院から解放された。結局、その後再発することもなく、刺された手が腫れあがっただけで、旅行を続けることができた。3日たった今でも、手はポンポンに腫れているけど・・・。

2005年10月30日

コメント(2)

-

小旅行 ウェールズ ペンブロークシャー

ハーフターム休暇を利用して、南ウェールズの海岸沿いへ。滞在先のBed & Breakfastは、大西洋を臨む崖の上。とっても静かで、景色は最高でした。上の写真は、B&Bの部屋の窓からの景色。St.Davidsという、UKで一番小さい市へ行きました。目的地は、St.Davids大聖堂。門をくぐると眼下に大聖堂が。小さい町なので、あまり期待をしていなかったのだけど、驚くほどに大きく美しい大聖堂でした。大聖堂に隣接するBishop's Palace。廃墟となっているのですが、何とも美しい。中庭で遊んでいるのは、ウチの長男です。

2005年10月30日

コメント(0)

-

trip

明日から、3泊4日の小旅行。0歳児と1歳児がいるので、なかなか旅に出るチャンスもない。特に、イギリスは、子ども不可のホテルやレストランが多いのが困りもの。そんなことには負けず、せっかくのハーフ・タームだから出かけてきます。行き先は、ウェールズの南西の果て。滞在先のB&Bは、大西洋を臨む崖の上に建つ。自然の中をのんびりハイキングしたり、読書にふけったりする、リラックスした休暇を過ごしてきます。そういや、大西洋見るの初めて。飛行機で横断はしたんだけどね。

2005年10月25日

コメント(0)

-

模倣の年ごろ

パパが長男に「ちゃんと手すりにつかまって」と言う。手すりを人差し指でトントンしながら。それを見て、長男、手すりにつかまる、、、、んじゃなくて手すりを人差し指でトントンする。それを見てパパとママは大笑い。大笑いしているパパとママを見て長男も大笑い。7歳までは模倣の時期。私も、いつもニコニコ笑顔でいよう。子どもにもニコニコしていてほしいから。

2005年10月25日

コメント(0)

-

銅

銅は身体をあたためてくれる。シュタイナーの治癒教育の専門家が、手足の冷える子どもに銅のボールがいい、と言っていた。朝、手の冷えている子どもにボールを持たせておくと、手がホカホカと温まるのだ。ユーリズミー(=オイリュトミー)では、銅の棒とボールを使う。鉄でもなければステンレスでもない。勿論、銀や金でもない。「銅」である。適度な重さと、銅の伝える熱が良いのだ。銅とつながりのある金星、宇宙の進化、などともつながりがありそうだ。シュタイナー・カレッジのある先生は、銅を手にもつことを薦めてくれた。銅を持つことによって霊感が高まるそうだ。私は、それを実践していないので、本当かどうかは知らない。スイスだったか、オーストリアだったか忘れたが、あるガーデニング道具の会社は、銅製の道具を作っているそうだ。これも銅の伝える熱とイオンに関連している。霊的な意味もあるのかもしれない。私のお気に入りの1つ、weledaのcopper ointment。銅の軟膏。銅とビーズワックスが主成分。筋肉痛に効く。何よりも、冷え性で氷のように冷たい足に塗っておくと、ホカホカと温まる。とってもお勧めです。

2005年10月24日

コメント(2)

-

自宅出産--定期検診

出産はスーザンにお願いすることに決めた。セッションは、最初、月1回。自宅出産なので、それまでのセッションも当然自宅で行われる。スーザンとアシスタントのデボラが、毎回、自宅までやってくる。検診としては、体重、尿検査、脈拍、血圧、胎児の心拍数、心音などをチェック。心音を聞くときは、聴診器がいい。ナマの心臓音が聞こえてくる。よく聞こえる所をスーザンが見つけて、聴診器を私と夫に回して聞かせてくれる。胎児のチェックも、スーザンの手による入念な触診。でも、セッションの主になるのは、この検診の後の会話。出産のことはもちろんだが、私達の生活のこと、苦労や心配などがないか。無理な生活をしていないか。食生活は健康的か。親になるために感じていること。過去のトラウマについてのカウンセリング的な会話。将来のこと。などの会話。私は、当時学生だったので、学校で勉強していることや学校での出来事、卒業後の夢などを話す。夫は混乱期で、将来が見えていなかった。その不安。経済的な不安もある。夢もある。そんなことを話しながらのセッションは1時間にも及ぶ。毎回スーザンと過ごす1時間のセッションは、私達にとってとても貴重な時だった。毎回、スーザンがやってくるのが楽しみだった。セッションが終わると、スーザンは、力強くて温かいハグをして帰っていく。セッションを重ねるたびに、私達の心の絆が深まっていった。彼女だったら、出産をまかせられる。スーザンに対する信頼が深まる。つづく・・・

2005年10月22日

コメント(0)

-

ベビー・マッサージ

ベビー・マッサージするのが気持ちいい。赤ちゃんに限らず、幼児も喜ぶ。私は、大抵お風呂の後にマッサージする。weledaのカレンデュラ・ベビー・オイルをたっぷり使う。オーガニックのひまわりオイルでも気持ちいい。リズミカルに心臓から外側へ向かって。(スポーツマッサージとは逆方向)胸を上から下へ。胸を対角線を描くように。腕、肩から手へ。下腹部、手の平でなく、腕でマッサージ。脚、腿から足へ。背中、腹ばいにさせて上から下へ。おしり、足の裏も。顔、中心から外側へ向かって。耳も軽くひっぱって。エクササイズ、足を動かすエクササイズ。ファイナル・タッチ、バスタオルにくるんで、温かく愛情を込めてゆらゆらしながら抱く。と、こんな流れで20分ほどのマッサージ。これをすると、夜とってもよく眠ってくれます。

2005年10月22日

コメント(4)

-

お花を植えた

お花と土を買ってきた。早速、庭の花壇に植える。ミカエルマス・デージー、ミニ・シクラメンとヘザー。あとは、球根を50個ほど。春になったら、クロッカス、チューリップ、水仙が楽しめる。庭の花壇を掘り起こしていて、びっくりした。花壇の中から、ゴミが一杯出てくる。プラスチックのかけら、ガラスの破片。「かけら」なら可愛げある(?)けど、20cmくらいのガラスが出てきたのには驚いた。そんな話を夫にしたら、夫はもっと驚く話をしてくれた。同僚宅の庭からは、ドアが掘り起こされたそうだ。破片ではない。ドアが一枚出てきたのだ。他の知人宅の庭からは、キッチンのユニット全部が出てきたそうだ。捨てに行くのが面倒だから、自分の庭に穴を掘って捨ててしまう人たち。でも、そんなに大きな穴を掘るより、捨てに行った方が楽だと思うけど・・・。

2005年10月21日

コメント(1)

-

お気に入り--ラムスキン

ラム・スキン。子羊の毛皮。漂白、着色のしていない自然な色のラム・スキンを愛用。赤ちゃんのベッドやカーシートに敷いたり、床に広げて、その上で赤ちゃんを遊ばせたり。程よい温かさで、赤ちゃんもhappy。

2005年10月21日

コメント(0)

-

自宅出産--助産婦さんとの出会い

日本では、自宅出産はまだ珍しいのではないかと思う。(もちろん、昔は皆、自宅出産だったはずだけど)私は、長男をアメリカで、次男をイギリスで出産した。どちらも自宅出産。助産婦さんによる、自然な出産だった。貴重な経験を少しずつ綴っておこうと思う。助産婦さんとの出会い妊娠した時、私はカリフォルニアで大学生をしていた。妊娠--で、まず心配になったのがお金のこと。近くの産婦人科で聞いてみると、出産までの検診等に30万円。出産の為の入院2日間で70万円から。最低でも、合計100万円かかる。私にはそんなお金はない。でも、留学生で働けない身分で収入がないので、カリフォルニアのMedi-Calという保証制度を受けられることになる。Medi-Calを受け付けてくれる病院、助産婦さんにお願いすれば、州が出産費用全てを負担してくれるのだ。できれば病院ではなく、助産婦さんにお願いして自然な出産をしたい。しかもいい助産婦さんを見つけたい。できれば、アンソロ医療を理解してくれるような。カレッジの権威である先生に聞くと、彼女の友人スーザンはとってもいい助産婦さんだそうだ。ただ、Medi-Calは受け付けないと思う・・・とのこと。ある日のこと。普段はあまり足を運ばない、co-opに買い物に行く。そこで、何気なく見ていた掲示板に、助産婦さんの名刺が。しかも"Medi-Cal Accepted"の力強い文字!早速とったアポイントメントに、助産婦さんは、ジーンズにセーターというカジュアルな格好で、アシスタントを伴って現れた。年齢は70歳台だろうか。片足は義足で、不自由そうに歩く。がっしりとした体格。おおらかそう。そして、キラキラと真っ直ぐに見つめる彼女の瞳。力強さと、何でも包み込んでくれそうな心の大きさが現れていた。彼女もアシスタントも、ワルドルフ・ペアレント(シュタイナー学校の父兄)。3000以上の出産に立ち会ったという豊富な経験。ホメオパシーやハーブなどを使っての自然な出産。そんなことより何よりも、彼女の放つオーラに圧倒された。この人にしよう。この人に、お願いしよう。後で知ったことだが、彼女が、あの、スーザンだった。カレッジの先生の友達のスーザン。ああ、私は会うべくしてスーザンに出会った。そう思った。つづく・・・

2005年10月18日

コメント(0)

-

The Kid

Kevin Lewisの自伝。(彼は、今30歳台半ば)彼は、両親から虐待を受けて育った。虐待の描写に身がすくむ。涙が止まらない。怖くてたまらない。読みながら、思わず、自分の子ども達を抱きしめた。彼は、こんなにもシビアな少年時代を送ったにも関わらず、この過去に負けずにポジティブに生きている。その履歴が、この本に著されている。この本は、虐待の酷さの記録ではなく、希望を持ちつづける彼の強さを表している。そして、読者に、希望をもつこと、ポジティブに生きることの大切さを伝えようとしている。「人生に不可能はない」というのが彼の信条。いやぁ、私も同じ事を言っていたころがあったなぁ・・・。英語は簡単な口語。洗練されていないが、その分、現代イギリスの生活が伝わってくる。200ページに満たない本なので、一気に読める。洋書ビギナーの方にも読みやすいと思います。この続編として"Moving on"という小説が出版されているが、これは、あまり面白くない。

2005年10月17日

コメント(0)

-

おじぎ

シュタイナー学校では、先生が生徒ひとりひとりと握手することから授業が始まる。ある日本人の男の子が、こちらのシュタイナー学校に留学してきた。握手するのをこばみ、先生におじぎをする。結局、握手をするようになるまで2年かかったそうだ。おじぎ--日本人の身体に染み付いた習慣。相手に対する尊敬の表れ。日本人の謙遜・謙譲という美徳の表現。おじぎもいいけど、欧米人の握手もいい。もっと好きなのは、アメリカ人のハグ。(イギリス人は、アメリカ人ほどハグしない。)私は海外生活3年以上たつけれど、未だに電話をしながらお辞儀してしまう。おかしいのは、お辞儀をしてしまうのは日本語で話しているときだけ。英語で電話しているときはお辞儀しない・・・。

2005年10月17日

コメント(0)

-

ブログ

はじめは、アメリカのサイトでブログをスタート。英語だけで書くつもりだった。英語を書く練習に。ところが、日々の生活に追われ、疲れていると英語を書く気にならなくて更新停滞。しかも、日本語で、日本の人たちに読んでもらいたいことも出てきて、結局日本のサイトにお引越し。さて、日本語で書き出したら、英語で書く回数が減った。当然といえば当然。英語の勉強(特にwriting!)のためにどうしたらいいか、今、考え中です。何かアイデアがあったら、アドバイスください・・・・。

2005年10月16日

コメント(0)

-

お気に入り--プリズム

窓に3つのプリズムを架けてある。ガラス製の雫型。晴れた日は、お日様の光が窓から差し込み、プリズムを通して部屋の中に沢山の虹を作り出す。ゲーテの科学。虹に満ちた部屋で、息子が目をキラキラさせて虹を指差す。テーブルにできた虹に、私の手の平をのせると、私の手の平に虹ができる。ママが持っている虹は、息子にとって特別の宝物のようだ。触ってみたり、私の手を動かしてみたり。純粋そのものの息子の瞳。子どもだけでなく、私もこの虹がお気に入り。

2005年10月16日

コメント(1)

-

half term break

今日から2週間のハーフ・タームのお休みに入った。イギリスでは、毎学期の中間(=half term)に1~2週間のお休みがある。(これは、シュタイナー学校の習慣ではなくて、イギリスの習慣。)日本なら、長い長い2学期がまだ延々と続いてうんざりするところだけれど、イギリスは中休みがあるので、長い秋学期も長くは感じられない。休みだからといって、宿題があるわけではない。生徒達は、2週間のんびりと過ごして英気を養う。休暇中は、心も身体も十分休ませる。もともと、学校が大好きなシュタイナー学校の生徒達。2週間終わった後、生徒達は、心身ともにリフレッシュして、活き活きとして登校してくる。学校が、また始まったのが嬉しくてたまらない。教師達も、2週間の休暇が終わった後、学校と生徒達が恋しくなって、やる気に満ちて戻ってくる。だから、休暇明けの学校は、本当に活き活きとしている。生徒も教師もきらきらと輝いている。

2005年10月15日

コメント(0)

-

A Boy Called H

妹尾河童著「少年H」の英訳版。530ページに及ぶ長編小説なので、完読できるか不安になりながらのスタート。わかり易い英語でうまく翻訳されたいい小説でした。最初は、少年時代の、比較的平和な日々の描写なので、ストーリー展開はスローです。多分、少年時代そのものが、ゆったりと時が流れていくものなのでしょう。ゆったりとした生活のなかで、好奇心旺盛なH少年は彼のまわりにある全てを吸収していきます。後半は戦争も激化し、暗い背景の中での話になります。そのころ、彼はティーンエイジャー。戦争、政府に反発しながら、暗い社会の中で葛藤してもがいていく姿が印象的。この本を読んで、私に必要な本に出会ったな・・・と思いました。女系家族の中で育ち、少年の成長などとは縁もなく育った私。今、2人の息子に恵まれたものの、男の子のことなんてさっぱり見当がつかない。少年Hを読みながら、少年時代ってこんなものなのだな・・・と。そして(この時代背景は別にして)少年Hのように育って欲しい・・・と思ったのでした。灰谷健次郎の「天の瞳」が読みたくなりました。私が日本を出て以来、「天の瞳」の続きを読んでいないのです。倫太郎はどこまで成長したのでしょうか・・・?灰谷健次郎が英訳されていればいいのにな・・・と、とっても思います。

2005年10月14日

コメント(1)

-

地理のメインレッスンにお邪魔

今日、シュタイナー学校の8年生(中学2年生)の地理のメインレッスン(日本ではエポック授業と言われている)にゲストとして呼ばれた。今、彼らは、アフリカ+アジアのブロックをやっているところ。そこで、日本について話してきた。富士山の脇を走る新幹線、お祭り、着物を着た日本女性のポスター、それから、日本の写真集や雑誌、絵葉書、ヒロシマ・ナガサキの写真集を携え、私自身、浴衣を身にまとい、教室に登場。着物、忙しい生活、おじぎなどの習慣、宗教、言語、お茶やお花などの文化のこと、そして、原爆のことなど、生徒やクラス・ティーチャーと対話をしながらの30分。ガイドブック的な上っ面の日本の印象だけでなく、私達日本人の今の暮らしが彼らの心に伝わってくれれば嬉しい。原爆については、あまり私からは話さなかったけれど、「No more Hiroshima, Nagasaki」の写真集をクラスに回してみてもらった。百聞は一見にしかず、だと思って。この写真集、戦後60周年を記念して編集されたもの。日本語・英語併記である。かなりショッキングな写真が載せられている。写真を見ながら眉をひそめていた生徒達。彼らが何を感じたのか、後で聞いてみたい。

2005年10月13日

コメント(0)

-

シュタイナーのジュエリー

今日、ドイツのamazonから本が届いた。夫がオーダーしたものだ。そのうちの1冊は、シュタイナーのジュエリーの本。「シュタイナーのジュエリー?」と思う人は多いと思うが、正真正銘、あのルドルフ・シュタイナーがデザインしたネックレスやペンダント、リングなどのジュエリーについての本だ。私はドイツ語はわからないので、文章はさっぱり読めないが、写真を見ているだけで興味深い。文章の部分は、夫に聞けば喜んで説明してくれること間違いなし。嬉しいのは、planetary sealsの章があること。7つの封印が、それぞれの金属で作られている。もちろん、mercuryだけは代替の金属で、だけれど。今、planetary sealsのフォームを感じようと、フォームドローイングを毎日のようにしている。ドローイングだけで感じられるものと、3次元で作られた封印から感じられるものは違うので、まずはドローイングして、形を感じた上で3次元のものを見てみると、納得するものがある。宇宙の進化、人間の進化、そして私達一人一人の人生などが全部繋がって壮大な絵が浮かび上がってくる。昨日は封印を見ながら、夫が封印に関するレクチャーをしてくれた。夫と人智学について話をする(というより夫が悦に入りながらレクチャーする、というのがよくあるパターンだけれど)のは、私達のとっても大事な時の過ごし方。

2005年10月12日

コメント(0)

-

Reading English books

I have lived in English speaking country for more than 3 years.Finally I started enjoying English books.After struggling with English many years, it is such a fun to be able to focus on reading in foreign language. Now I am addicted to reading, and an reading one to another although my speed is not very fast.What pleases me is that I can share these English books with my husband. (My husband is a German. I am a Japanese. Since I can not understand German, our common language is English.) It is not just sharing books. It is the sharing our interests and we are having precious time together talking about the books we have read.Sharing with him is always such a wonderful experience for me, and we both enjoy it.

2005年10月11日

コメント(1)

-

病気の息子

先週、うちの長男(18ヶ月)が熱を出した。40℃を越える高熱。こんなに高い熱を出すのは初めて。子どもの回復力はすさまじく、翌日には熱が下がる。でも、数日後、今度は気管支がやられた。熱も低いし、咳も出ない。食欲もある。でも、やっぱりゼイゼイしながらぐったりしている。GP(general practice=ホームドクター)にも行ったし、アンソロ医療のドクターにも相談した。心配はなさそうだけど、早く元気になって欲しい。普段は、声が大きくてうるさいくらいの息子が、ぐったりとベッドに横になっている。いつもより家の中は静かだけれど、やっぱり、子どもは元気に騒いでいるのが一番・・・。

2005年10月10日

コメント(0)

-

英文学の日本語訳

英語で本を読むのにはまっている。最近、Pride and Prejudiceを読みかけた。Jane Austinの、いわゆる「古典」文学作品だ。今、この映画が話題のようなので、読んでみようか、と、軽い気持ちで。Jane Austinといえば、日本語訳で「エマ」を読んだことがある。その時、何だか古臭い日本語で読みにくかったのを覚えている。今回、オリジナルを読んで、ふと気づいた。オリジナルは、日本語訳ほど古臭くないのだ。むしろ、英語オリジナルの方が易しいくらい。オリジナルは約200年前に書かれたものだが、日本語の方がずっと古臭くて読みにくい。多分、過去100年間で日本語が変化したほどには、英語は変化していないのだろう。・・・ということは、100年、200年程度のclassicsなら、英語で読んだ方が易しい・・・ってことかもしれない。勿論、現代日本語訳があれば、話は別だろうし、シェイクスピアほどまでの古典は難しいけれど。古典文学なら本も安価だし、文学作品を読みたい人、きちんとした英語を読みたい人には、お勧めかも。

2005年10月10日

コメント(0)

-

完璧じゃなくていいじゃない

日本で教師をしていた頃、「教育」を突き詰めて考えたら、「生徒を成長させたかったら教師が成長するしかない」ってことに行き着いた。教師って、ある意味で「完璧な人間」じゃなければいけないような気がした。さて、問題はどうやって成長するか??ということ。シュタイナー教育に出会って、人智学を知って、その人智学に「成長」するカギがあると気づいた。人智学をもっと勉強するために、カリフォルニアまで行って、ルドルフ・シュタイナー・カレッジで2年間学んだ。「完璧」に近づきたくてカレッジに行った私が、そこで学んだことの1つは、「人間は完璧ではない」ということだった。当たり前なのだけれど、完璧主義の私(日本人は全般的にその傾向があると思う)が、完璧でない自分を受け入れることは、結構難しい。そして、他人にも厳しい私は、完璧でない他人を受け入れることも難しい。でも、人間は完璧ではない。完璧である必要もない。完璧でない自分が、成長を目指して歩んでいく過程が何よりも大事。人は間違いを犯す。人生は間違いだらけ。間違いから人は学んでいく。間違えて、もがいて、苦しんで、そこから何かを学んで生きていく人生って美しい!!カレッジのある先生が言っていた。「人間は、間違えることを許されているんですよ。私達は間違えてもいいんです。素晴らしいですね。」

2005年10月10日

コメント(0)

-

シュタイナー教育の根底にあるもの

シュタイナー教育と人智学は切っても切り離せない。ところが、シュタイナー教育の方法論だけでシュタイナー教育の真似事をしている人が沢山いる。家庭教育なら構わない。ところが、シュタイナー学校の教員で、人智学を知らずに、または、人智学を知ろうとせずにいる人が、意外と多いのには驚く。そういう私も、シュタイナー教員養成2年目で、方法論を学び始めた時は「私の学びたかったのはこれだ!」と思った。因みに、サクラメントのシュタイナー・カレッジでの教員養成では、1年目にfoundation yearと言って人智学の基礎を学ぶ。小難しくてオカルトっぽい精神哲学に目が回る。その1年を終えた後の、わかり易い方法論の授業に、嬉しくなるのは不思議ではない。卒業後、私は中学・高校の数学のメインレッスンの準備を、育児の傍らしている。次男がもう少し大きくなって、あと4ヶ月くらいしたら、教えることになっている。最初、ずっと方法論的なリサーチばかりしていた。何を、どうやって教えるか、という事中心に。そんなことばかりしていて、「人智学」を意識的に勉強することから少し離れてしまっていた。ある日、何かが違う気がして、また、意識的に「人智学」に関わるようにした。シュタイナーを読む。シュタイナーの色彩論のエクササイズをする。フォームドローイングをする。・・・などなど。そんなエクササイズをしていたある日、突然、数学のメインレッスンのアイデアが浮かんだ。これだ。これがシュタイナー教育だ。精神世界との繋がりで、直観が降りてくる。唯物的な方法論だけでは、決して実ることのない教育芸術。シュタイナー教育の根底には人智学が不可欠だ。

2005年10月06日

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

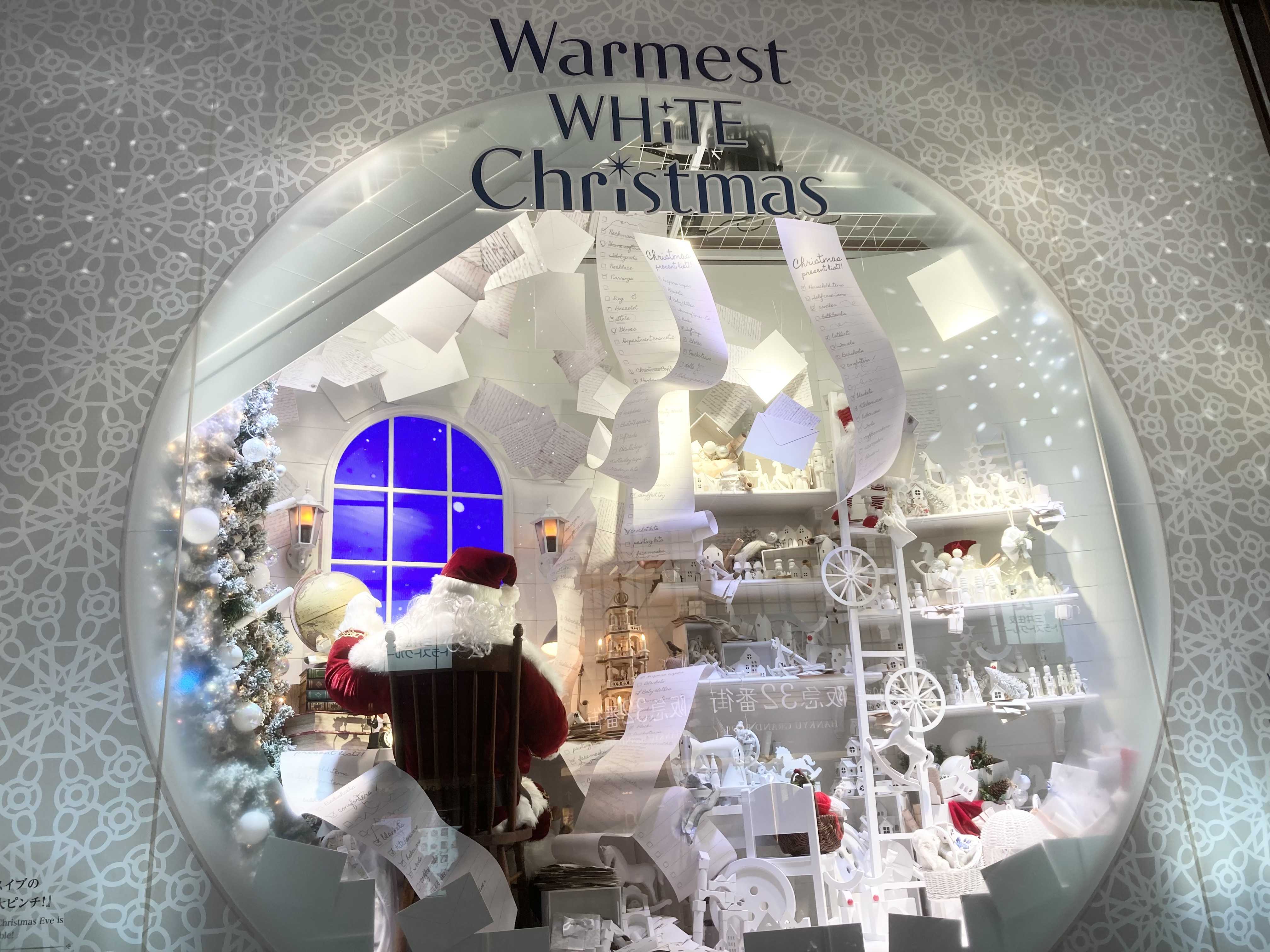

- クリスマス

- 阪急うめだ本店のクリスマス

- (2025-11-25 21:42:45)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026冬福袋】【mezzo piano】【Aセ…

- (2025-11-25 09:39:51)

-

-

-

- 子連れのお出かけ

- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…

- (2025-11-07 07:53:33)

-