2024年12月の記事

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

2024年を振り返って、そして正月の準備を

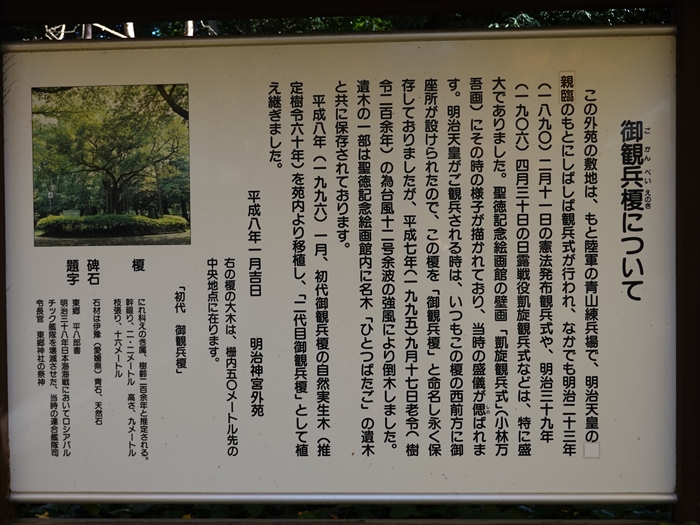

今日は2024年の大晦日、今年1年を振り返ってみたい と。前半部分のキャプション・写真等はネット・「読売新聞オンライン」👈️リンクから転載させていただきました。読売新聞の2024年十大ニュースは下記のごとし と。【1位】石川・能登で震度7石川県能登地方を震源とするマグニチュード7・6の地震が1月1日午後4時10分、発生した。輪島市、志賀町では震度7、七尾市や珠洲市、穴水町、能登町でも震度6強を観測。気象庁は2011年の東日本大震災以来となる大津波警報を発表し、石川、富山、新潟、山形各県など広い範囲に津波が到達した。12月17日までの集計で、この地震による直接死は228人、避難生活のストレスなどによる関連死は石川県で241人。富山、新潟両県での関連死を含め、地震による死者は計475人に上った。死者数は、平成以降の自然災害では東日本大震災、1995年の阪神大震災に次いで3番目の多さとなった。輪島市や珠洲市は、県庁所在地の金沢市から100キロ・メートル以上離れていて、小さな集落が山あいに点在しているため、集落につながる道路が土砂崩れなどでふさがれて一時、救助や支援の手が届かない「陸の孤島」となった。地震による断層のずれに伴い、能登半島北部の沿岸を中心に、「数千年に一度」とも言われる大規模な隆起も発生した。国土地理院の解析によると、隆起の高さは、輪島市の一部で4メートルに達し、海岸線も約90キロ・メートルの範囲で、最大約240メートル海側にせり出した。その影響で、港湾施設などに被害が出た。地震後に大規模火災が発生した輪島市の朝市通り周辺では260棟以上が焼失した。「輪島朝市」は通りの漆器店や土産物店に加えて、海産物などの露店も並び、奥能登を代表する観光名所で、被災した建物の公費解体などが進められている。店主有志らは全国で「出張朝市」を開いた。【2位】大谷 初の「50―50」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が9月19日、メジャー史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した。ナショナル・リーグの本塁打王と打点王の2冠に加え、最優秀選手(MVP)にも選出されるなど圧倒的な輝きを放った。昨年12月、長くプレーしたエンゼルスから10年総額7億ドル(当時約1015億円)の大型契約でドジャースに移籍。右肘手術の影響で投打「二刀流」は封印となったが、「走・打」で実力を発揮した。今季は打率3割1分、54本塁打、130打点、59盗塁を記録し、2年連続の本塁打王、日本人初の打点王となった。ドジャースはナ・リーグ王者としてワールドシリーズ(WS)に進出し、アメリカン・リーグを制したヤンキースと対戦。大谷選手は、第2戦で左肩を負傷しながらも第3戦以降も1番指名打者で出場し、チームはヤンキースを破って4年ぶりのWS制覇を果たした。11月21日には、「満票」でナ・リーグMVPに選ばれた。ア・リーグでの2021、23年に続き、2年連続3度目のMVP。シーズンを通して主に指名打者として出場した選手では初めての選出となった。受賞が決まり大谷選手は、「皆さんに評価してもらって光栄というか、すごくうれしい気持ち。(満票は)来年以降も頑張りたいという気持ちにさせてくれた」と語った。ドジャースは来年3月18、19日に東京ドームでカブスと対戦する。【3位】パリ五輪メダル 日本45個第33回夏季五輪パリ大会が7月26日に開幕し、8月11日まで17日間にわたって熱戦が繰り広げられた。日本は海外開催の夏季五輪で過去最多となるメダル45個(金20、銀12、銅13)を獲得した。国・地域別の金メダル数では米国、中国の40個に次ぐ3位で、総数でも6位だった。開会式はセーヌ川とその周辺で行われ、閉会式には米俳優トム・クルーズさんが登場し、五輪旗を受け取った。32競技329種目に約1万1000人が出場し、日本選手団も海外開催の夏季五輪では最多となる約400人が出場した。陸上女子やり投げで北口 榛花 選手が優勝。日本女子がマラソン以外の陸上種目で金メダルを初めて取った。体操男子の団体総合決勝で、日本は最終種目の鉄棒で中国を逆転して優勝。岡慎之助選手は個人総合、種目別鉄棒でも金を獲得した。また、馬術は総合馬術団体で92年ぶりのメダルとなる銅を獲得し、選手らは平均年齢が40歳を超える自分たちを「初老ジャパン」と呼んで話題となった。【4位】新紙幣 20年ぶり日本銀行は7月3日、20年ぶりとなる新紙幣の発行を始めた。肖像は、1万円札に日本資本主義の父といわれる実業家の渋沢栄一、5千円札には女子高等教育の先駆者の津田梅子、千円札には細菌学者の北里柴三郎が採用された。1万円札の肖像が変わったのは、1984年に聖徳太子から福沢諭吉になって以来、40年ぶり。裏には東京駅の丸の内駅舎が描かれた。新たなお札の「顔」になった人たちのゆかりの地では、カウントダウンイベントが開かれるなど「新紙幣フィーバー」に沸いた。新紙幣は、偽造を防ぐため、傾けると肖像が立体的に動いて見える「3Dホログラム」を世界で初めて採用。額面の数字を大きくし、触って種類が識別できるマークを紙幣の種類によって違う位置に配置するなど、誰もが使いやすいユニバーサルデザインも目指した。【5位】闇バイト強盗 続発8月以降、東京、千葉、埼玉、神奈川を中心に「闇バイト」による強盗事件が20件以上発生した。10月15日には横浜市の住宅で、70歳代男性が室内に押し入ってきた男らに暴行を受けて死亡、現金約20万円などが奪われた。一連の強盗事件の実行役らの大半が「X(旧ツイッター)」などSNSでの募集に応じ、事件に加担していた。逮捕された実行役や現金回収役らは約50人に上り、その約8割は10~20歳代だった。警察庁は、SNSで闇バイトについて検索した人に注意喚起の広告を配信するほか、実行役らのスマートフォンの解析を強化する緊急対策を明らかにしている。【6位】衆院選 与党過半数割れ第50回衆院選が10月27日投開票され、自民党は「政治とカネ」の問題を受けて大敗し、公明党を合わせた与党で総定数465の過半数(233議席)に届かず、少数与党に転落した。与党の獲得議席数は、自民党191、公明党24の計215。自民党は選挙戦終盤に、政治資金問題を巡って非公認となった候補が代表を務める党支部に対しても、党本部が2000万円を支出したことが判明し、批判を招いた。野党は明暗が分かれた。立憲民主党は公示前から50議席増の148議席と伸長し、国民民主党も公示前の7議席から4倍となる28議席を獲得した。日本維新の会は6議席減の38議席だった。【7位】自民新総裁に石破氏自民党総裁選が9月27日、投開票され、元幹事長の石破茂氏が第28代総裁に選ばれた。8月に退陣を表明した岸田文雄首相の後継を巡り、立候補に推薦人が必要となった1972年以降で最多となる9人が出馬。石破氏は1回目の投票では2位だったが、決選投票で高市早苗経済安全保障相を破り、逆転勝利した。10月1日の国会で第102代首相に指名され、石破内閣が発足した。発足直後に読売新聞社が実施した緊急全国世論調査では、内閣支持率が51%と、内閣発足時の調査としては岸田内閣(2021年10月)の56%よりも低かった。【8位】日航機・海保機 羽田で衝突1月2日午後5時47分頃、東京都大田区の羽田空港で、新千歳(北海道)発羽田行き日本航空516便(エアバスA350―900型機、乗客乗員379人)と、海上保安庁羽田航空基地所属の「みずなぎ1号」(ボンバルディアDHC8型機、乗員6人)が滑走路上で衝突、炎上した。日航機側は全員脱出したが、海保機は機長を除く5人が死亡した。管制官は海保機側に出発順1番を意味する「ナンバーワン」と伝えて「滑走路手前の停止位置まで走行せよ」と指示したが、海保機は滑走路へ進入し、着陸してきた日航機と衝突した。海保機は能登半島地震の被災地に支援物資を届けるため、新潟空港へ向かう予定だった。事故を受け10月には、滑走路誤進入や誤出発を防ぐ「滑走路状態表示灯(RWSL)」の新設工事が始まった。【9位】ノーベル平和賞 被団協が受賞ノルウェーのノーベル賞委員会は10月11日、2024年のノーベル平和賞を、被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会(被団協)」に授与すると発表した。広島、長崎の被爆体験の伝承などを通じて核兵器の廃絶を訴え続けてきたことが高く評価された。12月10日には、代表団がノルウェーのオスロで開かれた授賞式に出席。長崎で被爆した田中 熙巳代表委員が講演し、核兵器廃絶を改めて訴えた。日本からの平和賞受賞は、非核三原則を提唱した1974年の佐藤栄作元首相以来で2例目。【10位】「紅麹」サプリで健康被害小林製薬は3月22日、 米麹こめこうじ の一種である紅麹の成分を配合したサプリメントを摂取した人が腎臓の病気になったとして、「紅麹コレステヘルプ」など3種類の製品を自主回収すると発表した。厚生労働省は9月、原料から検出された青カビ由来の「プベルル酸」が、腎障害を引き起こした原因物質だと特定したと発表。サプリ摂取との関連が疑われる死者は100人を超えた。11位以下は次の通りと。11位 猛暑、夏の平均気温が過去最高タイ 8,470(34.3%)12位 円安、34年ぶり1ドル160円台 7,463(30.2%)13位 日経平均株価がバブル期超え 6,108(24.8%)14位 内部告発問題で失職の兵庫県知事が再選 5,583(22.6%15位 「南海トラフ地震臨時情報」初発表 5,499(22.3%)16位 静岡地裁、袴田巌さんに再審無罪 4,917(19.9%)17位 自民、派閥の政治資金問題で39人処分 4,843(19.6%)19位 漫画家の鳥山明さん死去 4,687(19.0%)20位 岸田首相が退陣表明 4,035(16.4%)21位 日本の探査機、月に初着陸 3,838(15.6%)22位 政治資金問題で安倍派議員逮捕 3,823(15.5%)23位 DeNA26年ぶり日本一 3,644(14.8%)24位 日銀、マイナス金利解除 3,596(14.6%)25位 北陸新幹線、金沢―敦賀間延伸開業 3,481(14.1%)26位 世界的指揮者の小沢征爾さん死去 2,652(10.7%)27位 俳優の西田敏行さん死去 2,608(10.6%)28位 名目GDP、世界4位に転落 2,558(10.4%)29位 「佐渡島の金山」が世界文化遺産に 2,547(10.3%)30位 H3ロケット打ち上げ成功 2,302(9.3%)【その他】 2024年「今年の漢字」は「金」12月12日(木)、京都・清水寺にて2024年の「今年の漢字」が発表された。◆今年の漢字は「金」記念すべき30回目を迎えた今年の漢字。森清範貫主が揮毫し、今年の漢字は「金」と発表された。応募総数は、22万1971票となり「金」はこれまで、2000年、2012年、2016年、2021年でも選ばれており、今回が5回目の選出となった。第1位の理由は、“光”の金として「数多くの『金』メダル獲得に沸いたパリオリンピック・パラリンピック」「大谷翔平選手が50-50達成と3回目のMVP獲得で値千『金』の活躍」「佐渡『金』山が日本で26件目の世界遺産に登録、20年ぶりに新紙幣が発行されたことも話題」とスポーツ選手の活躍や、佐渡金山、新紙幣発行などのトピックを挙げた。一方、“影”の金としては「政治とカネ・裏『金』問題などで政局が大きく変わり、衆議院議員選挙で与党過半数割れ」「全国で闇バイトによる『金』目当ての強盗事件が多発し、多くの国民が不安に」「止まらない物価高騰で家計を圧迫」と、2024年印象的だった「金」にまつわるニュースなどを理由とする人が多かったそう。2024年「新語・流行語大賞」は「ふてほど」私にとっては、「不適切にもほどがある!」を略した「ふてほど」、このテレビからの発表時に初めて聞く言葉であったが・・・・。 個人的に我が十代ニュースは3つのみ・順不同であるが★一度も寝込むことなく健康な1年であった。一昨年8月には、【耳下腺腫瘍】の切除手術で8日間の市民病院での入院、その後12月末にも【大腸ポリープ】の切除手術で1泊2日の入院であったが、その後も順調に回復し、今年の2年点検でも両方とも問題はないとの診断結果であった。★この秋に元上司、元部下が相次いで膵臓癌で逝ってしまった。合掌。★今年2024年も我がブロクは1日も休むことなく皆勤賞。そして二人暮らしの我が家の重大ニュースは唯一つ①今年の私達夫婦は自宅でコロナ、風邪や発熱等で寝込むことも全くなく、「無病息災」で 大晦日の今日の日を迎えられた事に感謝。 妻も半世紀以上の長年の仕事も昨年11月で卒業し、家事に専念してくれ、毎金曜日は 横浜まで趣味の歌を歌いに皆勤賞で通ってくれたのであった。 独立している子供たち家族も元気に越年、来年も1月12日に長男、長女家族が我が家に来ると。 久しぶりの家族【全員集合】なのである。そして今年の徒歩による散策そして毎日アップしたブログアップを振り返ってみた。★1月謹賀新年そして初日の出👈リンク片瀬西浜海岸からの元旦の富士山の勇姿。菜の花を愛でに👈️リンク★2月今年も熱海・糸川桜へ👈リンク今年も河津桜を愛でに👈リンク★3月よもぎ団子を楽しむ👈リンク「藤沢地名の会」・「春の御所見南を歩く~宮原・獺郷・打戻の史蹟を訪ねて~」👈リンク★4月「三浦氏の本拠地 衣笠を歩く」👈リンク三浦安針墓(安針塚)👈リンク★5月湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に行く👈リンク平塚・花菜(かな)ガーデンへ👈リンク★6月自治連の親睦旅行・豊洲~川越へ👈️リンク豊洲。川越。熱海・ジャカランダの花を愛でに👈️リンク★7月富士山五合目へのバス旅行👈️リンク第72回湘南平塚七夕祭り👈️リンク★8月座間市ひまわりまつり👈️リンク江の島灯籠 2024へ👈️リンク市制70周年 佐倉花火フェスタ2024👈️リンク★9月秋分の日の夕焼け👈️りんく小田原城下を歩く-1👈️リンク★10月片瀬の『龍口寺 竹灯籠』へ👈️リンク小田原城下を歩く-3👈️リンク★11月二子玉川周辺を巡る👈️リンク明治神宮外苑 いちょう並木へ👈️リンク小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅👈️リンク★12月創建700年の遊行寺・大イチョウ ライトアップ👈️リンク今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに👈️リンク★大晦日そして正月飾りも既に1週間程前に購入済み。我が家の正月飾りの準備も昨日30日に完了しました。門松は12月28日までに飾るか、12月30日に飾るのが良いとされています。その理由は、 29日に飾るのは語呂合わせで「29(二重苦)」に通じ縁起があまりよくないとされているからです。また、12月31日に飾るのは「一日飾り」といい、一日前にぎりぎりで飾ると、神聖な気持ちでゆっくりと正月を迎えられないので、その日には飾らないことにするのだと、半世紀以上前に亡き父より。鏡餅は今年も神棚用、床の間用に2個購入し組み立てました。箱を開けて見ると。組み立てて床の間に。神棚。全てを下し濡れタオルで1年の埃を落としました。そして2尺の牛蒡注連も新たに購入し奉納しました。玄関のしめ飾り。今年もシンプルなものに。そして門飾り。松と輪飾りを。松と裏白(うらじろ)と紙垂(しで)今年の紙垂は例年のものとは異なっていましたが。短かかった?暑かった!!、そして毎日、大谷翔平選手の活躍に励まされた2024年。大晦日の「年越しそば」と「除夜の鐘」をと。世界の平和が確実に実感できる新たな年・2025年へ!! との願いを込めて。本日も我がブログへのアクセスありがとうございます。アクセスいただいた皆様も元気に良き新年をお迎えください。そして来年も我がブログをご笑覧いただきたくよろしくお願い申し上げます。そして2025年へのカウントダウン。2025年まで残り12時間。そして元旦は初日の出を見に!! と。良き新年をお迎え下さい。 2024年 完

2024.12.31

コメント(1)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その17): 明治村9/16 第四高等学校物理化学教室

「鉄道局新橋工場」を後にして、「レンガ通り」に向かって進む。ここが「1丁目」と「2丁目」との境界のようであった。右手にあったのが「千早赤阪小学校講堂」であったが、後ほどにと。左手奥にあったのが「第四高等学校物理化学教室」。正面の案内板には書かれていなかった理由は、ここが正門入口ではなかったからなのであった。最後に訪ねた正門入口は「レンガ通り」に面していたのであった。「2丁目15番地 第四高等学校物理化学教室👈️リンク <登録有形文化財>旧所在地 金沢市仙石町建設年 明治23年解体年 昭和39年移築年 昭和40年建築面積 137.6坪構造 木造平屋建寄贈者 北陸財務局」この建物は、第四高等学校の物理化学教室で、後に金沢大学へと引き継がれた。近代化を進める明冶政府は自然科学教育に重きをおき、このような実験ができる教卓を備えた教場を建設した。屋根に出ている煙突は煙や有毒ガスの発生する実験を行うためのドラフトチャンバーという小室の換気装置である。明冶村へは、もとはH型であった建物の、中央部分にあった階段教室を中心に移築している。工事監督は文部省技師の山口判六、設計も同じく支部省所属の久留正道である。両者とも西洋建築を学んでおり、この階段教室も研究による理論の裏付けをもとに設計された。」教室内の廊下からの出口から入る。「⑮第四高等学校物理化学教室 明治二十三年」長い廊下が続く。高い天井と大きな上げ下げ窓が印象的な廊下。右手の「谷口吉郎・土川本夫顕彰室」に入る。ここ明治村は、建築家の谷口吉郎と、名古屋鉄道株式会社会長の土川元夫の発想と決意によって誕生した。両氏は金沢の第四高等学校で同級生で。この建物の一室は、2人の偉人の功績をたたえる顕彰(けんしょう)室として、両氏の遺品などを展示しているのであった。「取り壊された「鹿鳴館」が、私に明治建築の保存を願望させた。」「明治村には、模型は造っていません。すべて本物を持ってくることにしています。」と。「谷口吉郎・土川本夫 顕彰室谷口吉郎・土川元夫顕彰室について1965 (昭和40)年・3月18日、博物館明治村はこの地10棟ほどの建物が移築保存された博物館としてスタートしました。そしてこの1890 (明治23)年創建の第四高等学校物理化学教室は、この博物館明治村の設立に多大な寄与を為した二人、谷口吉郎(当時東京工業大学教技)と土川元夫(当時名古屋鉄道式会社副社長)が、ともに学生時代を過ごした建物でもあります。この両氏が、第四高等学校の同窓会で交わした、明治時代の建物を移築・展示する野外博物館の構想が、博物館明治村の設立へと繋がりました。本顕彰室では、博物館明治村が設立された経緯をニ人の生涯と功績に重ねてご紹介いたします。明治村を創立した二人を繋いだこの建物が、当館についてより深く知ることができ、創立者が明治村に注いだ情熱と願いに触れていただける場所となれば幸いです。」草創期の明治村1965 (昭和40)年3月18日、博物館明治村は移築建造物14件を公開展示する野外博物館として開村して以降、開村10年目で敷地面積を100万m2、移築建造物総数40件を数えるまでになりました。また、各種企画展示の実施、昭和42年からは京都市電の動態展示の開始や明治村茶会の開催など、博物館としての活動も多岐にわたりました。ここでは当時のポスターや村内地図、当時の谷口、土川両氏の様子を、ニ人をおさめた写真と講演・著作の記録から、明治村草創期のあゆみをご紹介します。」正面に胸像が。「土川本夫像」。「平和塔(ピースパゴタ)」このピースパゴダの模型は金沢市の谷口吉郎・吉生記念金沢建築館の所蔵作品で、同館と博物館明治村の連携協定に則って、明治村が借用、展示させていただいているものと。パゴダ(pagoda)は東洋における宗教建築の塔を意味する英語。「平和塔(ピースパゴタ) 【模型】」「棟札」「博物館明治村に移築されている第四高等学校物理化学教室と、熊本の第五高等学校化学実験場く重要文化財>は、2014年3月に公益社団法人日本化学会化学遺産委員会より、「明治政府が中等・高等教育において実験を含めた自然科学教育を極めて重視していたことがうかがえる責重な資料」として、化学遺産に認定されました。いずれの建物も当時の学校建築の第一人者で文部省技師の山口半六が工事監督、久留正道が設計を担当しました。第五高等学校化学実験場、第四高等学校物理化学教室ともに演示実験を行う講義室(階段教室)の黒板の裏側にドラフトチャンバーが備えられていますが、その他の点では、第四高等学校物理化学教室が建物全体ではなく切り縮めて移築されていることもあり、相違点が見受けられます。図面や写真で見比べてみましょう。」「理科教室をのぞく」「ドラフトチャンバー」。「ドラフトチャンバーについてドラフトチャンパーは欧米ではFume hood、Fume cupboardと呼ばれる排気装置です。19世紀半ば以降に理化学実験室に備えられるようになったもので、ドラフトチャンバーが実験室に備え付けられる以前は、多くの科学者たちが実験の際に有毒ガスを吸い込むなど事故が絶えませんでした。創建時のこの建物にはドラフトチャンバーが図1のように8か所あったと推定されますが博物館明治村へ移築されたのは化学講義室と用意室の間の一か所のみです。」「このドラフトチャンバーの機構はごく単純なもので、アルコールランプやプンゼンバーナーなどで煙道に暖かい空気を送り込み、上昇気流を発生させます。その後、実験で生じたガスや粉じんをドラフト内に収め戸を閉めることで、有毒なガスなどを煙突から排出し室内にガスなどが充満することを防ぐものです。」「ドラフトチャンバー側面図黒板の裏側がドラフトチャンバーと呼ばれる排気装置になっています。ドラフトチャンバーという言葉は英語ですが、欧米ではFume hood、Fume cupboardと呼ばれています。この教室で行うのは、講義内容を理解させるための演示実験です。教師は、黒板の裏側の用意室で準備された実験装置を受け取り、教卓上で演示し、ガスなどが発生する場合は黒板を下ろし、排気を促します。」「五つの高等中学校の設計者たち明治政府の留学生として、フランスで建築を学んだ山口半六(やまぐちはんろく)1858 (安政5)年一1900 (明治33)年1858年、松江藩士山口禮行の次男として松江で生まれ、1871 (明治4)年、大学南校入学。1876年に文部省留学生として、パリの工業中央専門学校(Ecole Centrale des ArtsManufactures)留学。卒業後、パリ郊外のイヴリー市の煉瓦製造工場で研修し、1881年、帰国。日本郵船勤務後、1885年に文部省技師となり、五つの高等中学校(旧制高等学校)始めとする学校建の設計監督にあたる。1892年、文部省を退職し関西を拠点に設計や都市計画を行い、1900年に没。明治時代にフランスで学び、様式にとらわれない数少ない建築家の一人と評される。」工部大学校でコンドルに建築を学び、多くの学校建築を担当久留正道(くるまさみち)1855 (安政2)年一1914 (大正3 )年1855年、江戸に生まれ、1874 (明治7)年工学校を経て、1881年工部大学校卒業。その後、工部省、内務省を経て、1886年、文部省入省。山口半六とともに高等中学校の設計に携わる。1893年、のちに帝国ホテルの設計者となるフランク・ロイド・ライトに大きな影響を与えたシカゴ・コロンプス万国博覧会日本館(鳳凰殿)を設計、また学校建築の基本となる『学校建築図説明及設計大要」(1895年)を著したといわれる。1911年、文部省退職。階段状の化学教室。設計者の久留正道は西洋建築の理論や技術の研究を行い、これに基づいて設計を行った と。階段状の化学教室の中に入り見上げて。奥から。「机学生の使用する机。そして教卓も、この建物のために設計されたことが図面資料からもわかります。教卓は化学講義室のものには流し台が設置されており、物理・化学それぞれの機能に応じたものとなっています。理化学の講義室はどの学校も階段教室を採用しており、実験室とは明確に区別されています。」玄関ホール。壁面は白漆喰で仕上げられています。「谷口𠮷郎 1904-1979」。「土川元夫 1903-1974」。「八校生青年像」。近づいて。もう一つの教室へ。「日本の化学実験室のルーツをたどる日本からの留学生長州五傑長州藩からイギリスへ派遣された、井上馨(左下)、伊藤博文(右上)、井上勝(中央)、山尾庸三(右下)、遠藤謹助(左上)の5人のこと。1863 (文久3)年出発、ロンドン到着後は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのウィリアムソンのもとで学ぶ。井上馨と伊藤博文は翌年帰国しますが、残る3人はさらに勉強を続け、専門技術を身につけ帰国。帰国後、伊藤博文が初代内閣総理大臣になったのをはじめ、井上馨は初代外務大臣、井上勝は鉄道局長、山尾庸三は工部卿、遠藤謹助は造幣局で造幣技術を確立するなど、近代日本を支える存在となりました。薩摩留学生薩英戦争の際にイギリス側の捕虜となった五代友厚が、薩摩藩に対して提出した上申書に基づき、薩摩藩がイギリスへ派遣した留学生。1865年4月17日、視察員4名、留学生15名が現在の鹿児島県いちき串木野市羽島沖から出航.ロンドン到着後、多くの留学生はユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで学び、約一年後に帰国しました。一行の中には初代文部大臣となる森有礼(右側写真、前列左)、開成学校の校長となる畠山義成(右側写真、後列左)、帝国博物館初代館長となる町田久成(左側写真、前列中央)などがいます。ウィリアムソンイギリス人化学者のウィリアムソンはリービッヒの教え子の一人です。彼は親日家でもあり、彼のもとへは、幕末に長州や薩摩からイギリスへ派遣された長州五傑や薩摩留学生が訪れ、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのウィリアムソンの学生実験室で学びました。多くの留学生たらは帰国後、初代内閣総理大臣の伊藤博文や初代文部大臣の森有礼など明治政府の要職についています。リービッヒ(Liebig, J. )日本の理化学教室の原点は、ドイツ・ギーセン大学のリービッヒの学生実験室と考えられています。ヨーロッパでは伝統的に理化学教育は「劇場型」といわれ、あたかも役者が舞台で演技を見せるように教師が机上で学生へ実験を見せるものでした。これは実験を学びたいという学生には不向きでした。リービッヒによって考案されたのが、ギーセン大学における学生実験室です。これは通常、演示実験をおこなう講義室に隣接して設けられた準備室が派生的に学生の実験室として用いられるようになったものです。リービッヒのもとで学んだのはドイツ人学生だけでなく、ヨーロッパ全土、ひいてはアメリカ大陸にも及び、教え子たちが、学生実験室を各地へ広めていきます。」当時の卒業証書。「学校数・学生数の推移」。「第一高等学校 卒業証 明治31年」。「東京帝国大学 卒業証書」。「精密天秤」。「消防ポンプ模型」。「「旧制第四高等学校由米の物理実験機器コレクション」とは管された厘ーてす.「旧制第四高等学校由来の物理実験機器」コレクションは、1994(平成6)年に金沢大学教養部物理教室から石川県教育委員会へ移管された日本で最大の物理実験機器コレクションです。これらは1877 (明治10)年に設立された石川県中学師範学校、1881年に設立された石川県専門学校時代を経て1887年に開校した第四高等中学校(1894年に第四高等学校と改称)が、1950 (昭和25 )年に閉校するまでの60年余りの間に人手し、授業などに供されたものてす。第四高等学校が閉校した後は、金沢大学法文学部、理学部、教養部物理教室へと引き継がれましたが、1993 (平成5)年の金沢大学のキャンパス移転に伴い、約90点が金沢大学資料館へ移管されました。残りの約700点は、翌年石川県教育委員会へ移管され、現在石川県立自然史資料館(2006年開館、移管当初は石川県自然科学博物館資料準備室)て保管されています。大切に保管されてきたこれらの実験機器を通して、実験を用いた科学教育によって近代日本という新しい時代を切り拓いてきた歴史に触れることは、見学者の皆さんの未来を築く糸口となると信じています。”LAB(ラボ)”へようこそこの部屋の名称”LAB”は英語の”LABORATORY”(実験室)の略称です。19世紀後半から20世紀前半にかけて使用された実験機器を展示するとともに、皆さんに科学をより身近に感じていただく場としたく”LAB”と命名しました。19世紀20世紀は、科学やその研究のための実験機器が急速に発展した時期ですが、変化が激しかったため、科学の発展に寄与した機器が不必要とされたり、また「何のために、どのように」用いたのかわからなくなり、数多くの受験機器が廃棄の運命に遭いました。ここに展示されているものは、1877(明治10)年代から1950(昭和25)年に、第四高等学校(全身の学校も含む)で使用され、その後今日に至るまで、幸いにも大切に保管されてきた実験や演示に用いられた機器です。博物館明治村では、石川県教育委員会および石川県立自然史資料館のご好意を得、この度膨大なコレクションの一部を借用させていただき、展示させていただくこととなりました。ここに展示した実験機器はまさにこの学び舎・第四高等学校物理化学教室で用いられたものです。建物とともにこれら実験機器をご覧いただくことで、学生たちが実験に勤しんでいた当時の息遣いを感じていただけましたら幸いです。 博物館 明治村」「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションより光って、なに?リンゴが木から落ちるのを見て「すべてのものには重さがある (万有引力の法則)ことを発見したとされるイギリスの科学者ニュートン(1643-1727)は、実は数多くの「光」の研究も行っています。彼は暗くした室内で、小さな穴をあけた窓から一筋の光を取り込みプリズムに当てると虹のような7色の光に分かれ、さらにもう一つプリズムを通すことによって7色の光が再び白色となることを発見しました、ニュートンはこれを基に、「光は粒子てある」どいう説を発表しましたが、同時代の科学者ホイへンス(1629-1695 )やフック(1653-1703)は「光は波動である」とニュートンに反論しました。19世紀になるどマクスウェルが「光は電磁波の一種である」ことを証明し、20世紀初頭にアインシュタイン(1879-1955 )が「光の粒子説」を復活させ、現代では「光は粒子と波動の両方の性質を持つ」と考えられています。光の3色を示すRGBは赤(Red )緑(Green )青(Blue)の頭文字て、3色を重ねると白色となります。色の3原色は「赤」「青」「黄」で3色を重ねると黒色になります。印刷などでよく用いられるCMYKはC (Cyan :青十緑) M(Magenta:赤+青) Y(Yellow:赤+ 緑) K(Key plate:墨)の絡称です。」「光の三原色 色の三原色」。「検眼レンズ」。「検眼レンズ分類 光学製造者 不明製造年 1914 (大正3 )年近視、遠視、乱視などの度数を調べるためのレンズ。レンズの把手に度数を示す数字が記されている。 石川県教育委員会 所蔵 石川県立自然史資料館 保管」「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションより」「ネオンはガスかな?ネオン(Ne)は、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)とともに1898年イギリスの化学者ラムゼーによって発見された「貴(希)ガス」と呼ばれる元素です。元素周期表では貴ガスはすべて一番右側の族に属しています。ネオンは実用化されて、1910年に世界で初めてパリでネオン管によるイルミネーションが飾られました。」「元素周期表」。「ネオンに用いられている硝子と瓦斯の種類で様々な色を呈することを示したものです。ウラニウム(ウラン)硝子やクロム硝子は緑がかった色、コバルト硝子は青味がかった色がガラスに現れ、ネオン、ヘリウム(He)、アルゴンはそれぞれ電圧をかけると赤や緑などに発色します。ガラス管の中央部には尖った部分が見えることから、管の内部を真空にしたことがわかります。」展示されているネオンサインの裏側には次のような記載があリます。「旧制第四高等学校由来の物理実験機器コレクションよりはかる長さや重さ、かさ(体積や容積)をはかる単位は、国際的のみならず日本国内においてすら、統一された単位は近現代になるまでなかったと言っても過言ではありません。日本ては中国由来の「尺貫法」が伝統的に用いられ、長さは「尽」、重さは「貫」を基準とする単位を用いてきました1875 (明治8)年に度量衡取締条例が施行され、1尺=約30.304 cm、l匁(1/1000貫) = 3.756521と定め、各県に一つずつそれぞれの「原器」を置くことが定められました。1886年に日本は、度量衡の国際的な統一を目的として1875年成立したメートル法条約に加盟しました。メートル法ては、長さ・重さ・体積・面積のほかに時間の単位も定められました。その後、1891年には日本国内ては度量衡法が定められ、従来の尺貫法とメートル法のニつの単位が併存しました。1921(大正10)年に度量衡改正(メートル法)法案が成立しましたが、度量衡の切換は容易に進まず、1959(昭和34)年に尺貫法の使用が禁止され、メートル法の使用義務付けられました。しかしながら、現在「一寸先は闇」という言葉が用いられているなど、尺貫法は皆さんの身近にまだまだあるのではないてしようか・・・。」「メートル法」と「尺貫法」。「蒸気機器分類 熱学製造者 不明製造年 1881(明治14)~1887(明治20)年頃」「紫外線物質鑑識装置分類 流電製造者 株式会社島津製作所 京都製造年 1931(昭和6)年」「ウォームギヤ模型」、「テンプの運動説明器」👈️リンク。再び、高い天井と大きな上げ下げ窓が印象的な長い廊下が見る。この後訪ねた「第四高等学校物理化学教室」を見る。「レンガ通り」に向かって進む。こちらが「レンガ通り」に面した「第四高等学校物理化学教室」の正面側。約60年前に中学校、高等学校では化学を学び、そして大学では化学を専攻した高齢者の「化学屋」の、楽しいそして懐かしい復習の時間なのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.31

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その16): 明治村8/16 三重県庁舎-3~二重橋飾電燈~鉄道局新橋工場・明治神社

「展示室 明治の宮廷家具」と。現在、迎賓館赤坂離宮となっている東宮御所は、明治42年(1909)に竣工し、当時皇太子であった大正天皇のために建てられました。設計の中心となった片山東熊は、建築家として建物を設計するのみならず、室内装飾においても多くの業績を残しています。花鳥の間は、「饗宴の間」とも呼ばれ、晩餐会などに使用された部屋です。「明治の宮廷家具博物館明治村には約400点の宮廷家具を所蔵しています。その中から、明治42(1909)年に竣工した東宮御所(大正大皇の皇太子時代の宮殿)の創建当初の家具を紹介いたします。背景に使用している写真は竣工当時の室内を写した写真(東宮御所写真帖)です。これらの家具が明治村へもたらされた当初は、家具が使用された部屋などの情報は、ほとんどありませんでしたが、東宮御所写真帖や宮内庁所蔵の資料から、明治村所蔵家具が使用された部屋の多くが判明しました。」「孔雀(くじゃく)之間」。皇太子用の客室としてしつらえられたもの と。「孔雀(くじゃく)之間孔雀之間の室内装飾は「明治工業史」によるとフランス18世紀末様式で。天井には花鳥や楽器等が描かれた油絵が用いられ、壁面の中央に飯田新七が納めた「孔雀にボタンと文鳥に桜」を刺繍したものが飾られ、室名の由来ともなっています。残りの壁面は石膏の型抜きの装飾が用いられ、カーテンは飯田新七が納めた淡い紅色の織物が用いられています。家具を納入したのはフランスのパリに拠点を置くフールジノア(Fourdinois,Henri 1830ー1910) です。彼はフランスだけではなく他のヨーロッパ王室へも家具を納入し、東宮御所の大部分の部屋の家具を納入し、東宮御所室内装飾に功績があったとして、日本政府より明治40 (1907)年勲五等旭日章を授与されています。」「紅の間」。「紅(くれない)の間紅の間は皇太子の謁見所・狩之間と朝日之間の間に位置する部屋で、控えの間とされたものです。他の多くの部屋と同じようにフランス18世紀末様式で装飾され、壁はローズ色に花束模様、カーテンは淡紅色の織物が用いられ、家具はフランスのフールジノアが納めたものです。」「狩の間」。正面の立派な家具は、家具作家Reisnerが1780年代にベルサイユ宮殿に納品されたものとかなり似ているとのこと。移動して。ズームして。「朝日の間朝日の間の室内装飾は「明治工業史」によるとフランス18世紀末様式で。天井には「旭日」に朝霧が昇り桜花に映ずる間において神女が玉馬に鞭ち香車を駆るの図」が描かれ室名の由来ともなっています。柱はノルウェー産の大理石、壁面には曽和嘉一郎が納めた草色の菊の御紋が織り出された金華山織が用いられたと記載されています。室内の家具を納入したのはフランス人エンシェル(Hoentschel,Georges 1855-1915)で、彼は、1900年のパリ万国博覧会、1904年のセントルイス万国博覧会の内装なども手がけた。フランス有数の室内装飾家で、フランす勲章・レジオン・ドヌール・オフィシエを受賞している。」「朝日の間」。「三重県庁舎」を後にして振り返る。前方にあったのが「二重橋飾電燈」。「1丁目11番地 二重橋飾電燈(かざりでんとう) <登録有形文化財>旧所在地 東京都千代田区千代田建設年 明治21年解体年 昭和38年移築年 昭和40年構造 鋳鉄製飾電燈寄贈者 宮内庁二重橋は江戸時代には西の丸下乗橋(木橋)と呼ばれた。二重橋の呼び名の起こりは堀の水面から橋までの高さが高く直接に橋梁を架ける事が困難なため、中間に橋桁を渡し、これを土台としてその上に柱を立て更に桁を渡して橋を架けたため、あたかも橋が二重になって見えたのでこの名が生まれた。この下乗橋は木橋のため老朽化し、明治21(1888)年鉄橋に架け替えられた。その後、さらに昭和39(1964)年この鉄橋は昭和宮殿の建設にあたり、鉄橋と飾電燈と共に更新された。「二重橋飾電燈」越しに「三重県庁舎」を見る。「鋳鉄製の飾電燈(かざりでんとう)」。皇居造営にともない架け替えられた二重橋には、橋の西側両端に並んで6基の飾り電灯がつけられていました。明治村には、そのうちの一つが移築されています。飾り電灯は、高さ5.2mの鋳鉄製でドイツのHARKORT社によって製造さられました。全体を植物意匠のネオ・バロック様式で飾る。角壺形の基部に立てた主幹上に1灯を掲げ、四方の腕から各1灯を吊る。火屋(ほや)は卵形で、笠は放射状に蔓を巻き上げる。安定した重厚な基部が軸部を支え、軸部から出た葉文様の丸鋼で出来た4本の枝が軽々と大きなグローブを吊り下げています。飾り電灯の周りを囲む鉄柵には、二重橋とそのたもとにあった唐草模様の鋳鉄製欄干を利用しています と。ズームして。皇居前広場から皇居に通じる、石橋の上に設置されていた6基の飾り電灯のうちの1つ。もともと、この場所には江戸時代から「西の丸大手橋」と呼ばれる木橋が架かっていました。明治宮殿の造営につき、石橋に架け替えられた際に、橋とともに造られたのがこの電灯です。設計は皇居造営事務局の技手であった久米民之助、欄干の装飾は河合浩蔵によるもの。岡山産の大島花崗岩造りによる眼鏡橋でした。両側に高さ114cmの石の手すりを備え、その間に高さ174cmの男柱を備えた造りに。さらに片側3本の計6本、それぞれの男柱石の上に、青銅鋳造の飾りが6基取り付けられていました。灯器には、四方に旭日(あさひ)と獅子の頭がデザインされ、腕木はアカンサスを模しています。電球グローブは真球を採用しています と。二重橋飾電燈の周囲を囲むフェンス。近づいて。唐草模様の鋳鉄製欄干。石段の先にあったのが「鉄道局新橋工場」。そして石段を上り「鉄道局新橋工場」に向かって進む。「明治神社」の案内板も立っていた。紅葉をズームして。「1丁目12番地 鉄道局新橋工場 <登録有形文化財>旧所在地 東京都品川区建設年 明治22年解体年 昭和41年移築年 昭和41年建築面積 140.4坪構造 鉄造平屋建銅板葺寄贈者 日本国有鉄道鉄道局新橋工場は東京新橋駅構内に鉄道の木工場として建てられた。この建物は、構造技術の面では鉄道寮新橋工場にならって造られたものであるが、鋳鉄柱に「東京鉄道局鋳造」の銘があり、国産鉄造建築の初期例といえる。大正8年(1919)に大井工場に移築され第二旋盤職場として昭和41年(1966)まで使用された。昭憲皇太后御料車 (5号御料車) <鉄道記念物> 製造年 明治35年御料車とは天皇・皇后・皇太后・皇太子のための特別な車輛のことで、5号御料車は最初の皇后用御料車として製作された車輛である。全長16m余、総重量約22tの木製2軸ボギー車で、車内には皇室技芸員の橋本雅邦・川端玉章が描いた天井画、拭き漆で仕上げられた壁面など、華麗な内装が施されている。明治天皇御料車 (6号御料車) <鉄道記念物> 製造年 明治43年この御料車は明治時代に製造された6両の御料車のうち最後のものである。車輛の全長は20m余、総重量約33.5tの木製3軸ボギー車である。この車輛は歴代の御料車の中でもっとも豪華な車輛といわれ、車内天井に貼られた蜀江錦(しょっこうきん)、御座所内の金糸の刺繡や七宝装飾、また螺鈿(らでん)装飾、木画といわれる木象嵌(もくぞうがん)など日本の伝統的な工芸技術の粋を集めたものといえる。」建屋内には二両の御料車が展示されていた。「明治天皇御料車 (6号御料車)」(左)「昭憲皇太后御料車 (5号御料車)」(右)順路に従って右方向へ進む。「明治村 錦絵れきし探偵団」。「憲法発布宮城二重橋御出門之図 楊洲周延画 明治22(1889)」。内部に鎮座する「明治神社」。東京代々木にある明治神宮を10分の1に縮小した社殿。「明治神社明治時代は日本を近代化するよいう目標に向かって邁進した時代でした。その中心に、また、多くの人々の精神的な支えとして明治天皇があられました。崩御後の大正九年、明治神宮が造営され、昭憲皇太后とともに祀られました。そのご神殿は、日本建築史研究の重鎮、伊藤忠太博士の下に造営されましたが、第二次大戦で消失、戦後、神社建築の第一人者、角南(すなみ)隆氏の設計で復元されました。当館は、開村四十周年を前に、明治村邸内社の造営を計画し、明治神宮にご相談申し上げたところ、明治神宮と同じ姿の縮小社殿(十分の一)の造営を許可くださいました。平成中七年、「明治神社」と命名いただき、併せてご神体を頂戴いたし、お祀りする事となりました。すでに移築保存してあります数々の文化財建造物と同様に、ご見学頂ければ幸いです。」」明治神社についてこの明治神社は、東京代々木にあります明治神宮ご社殿の、厳密に10分の1に作られた縮小社殿です。明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社で、大正9年(1920)創建されました。その折に造営された社殿は、当時の建築歴史界の重鎮、伊藤忠太博士の設計になる建物でした。第二次大戦で焼失、その後、神社建築の第一人者であった角南隆氏を中心に、新しい社殿が建てられました。平安時代以来の伝統的な「流れ造」を元に、軸組木部の細部意匠に新しい形を施した建物です。二十世紀初頭にヨーロッパで興った近代建築革命の、日本的な解釈の一例と言えます。左側の「明治天皇御料車 (6号御料車)」「明治天皇御料車 6号御料車 鉄道記念物製造年・工場:明治43年(1910)・新橋工場製6号は明治天皇用の御料車として製作された車輛で、明治天皇の崩御後も、大正・昭和初期まで使用されたものです。車内は順に大膳室・侍従室・天皇御座所・侍従室・御寝室・お手洗室となっています。室内は明治の工芸の粋を集めたもので、蒔絵・螺鈿・七宝・彫金・刺繍・木象嵌などを駆使した内装は、歴代御料車の中で最も優雅な車輛と称されるほどです。また、この6号は御料車として初めて3軸ボギー台車が使用され、それまでの2軸ボギー台車のものに比べ乗り心地の点でも改良されたものになっています。 昭和34年10月14日 鉄道記念物指定 東海旅客鉄道株式会社所有」。「明治天皇御料車 6号御料車」を横から。御料車とは皇室専用の特別列車で、天皇や皇后が公式行事や旅行の際に使用した車両です。御料車は、一般の列車と異なり、皇族のために特別に設計され、豪華な内装と当時の最先端の技術が施されています。そしてこちらは「昭憲皇太后御料車 (5号御料車)」「昭憲皇太后御料車 5号御料車 鉄道記念物製造年・工場:明治35年(1902)・新橋工場製御料車とは天皇・皇后・皇太子・皇太后のための特別車輛です。5号は初の皇后用車輛として製作されたもので、車内は順に大膳室・女官室・御座所・御寝室・化粧室兼御閑所・供奉員室となっています。室内の天井には、当時を代表する画家、橋本雅邦の「桜花紅葉」、川端玉章の「帰雁来燕」が描かれているなど芸術品としての価値も高い車輛です。また、ここに敷かれているのは鉄道開業当初にイギリスから輸入して使われたものと同じ「双頭レール」と呼ばれるレールです。 昭和34年10月14日 鉄道記念物指定 東海旅客鉄道株式会社所有」「昭憲皇太后御料車 5号御料車」を横から。御料車5号初の皇后陛下用(当時の美子皇后 後の昭憲皇太后)の車輛として、明治35(1902)年、新橋工場で製造されました。外側の塗装は当初は深紅色の塗料でしたが、大正4(1915)年頃、漆塗に変更されています。車輛は前方から大膳室・女官室・御座所・御寝室・御閑所と御化粧室・供奉員室に分かれており、全長16.129mです。車内の装飾は、皇室の紋である「菊」とともに、美子皇后のご出身の一条家の家紋「藤」が各所にあしらわれているのが大きな特徴といえます。御料車5号の装飾について 女官室女官室には皇后陛下御乗降口が設けられています。入口扉を支える蝶番は銀製で、菊唐草が彫られ、螺子山にも菊花が彫られ、普段目に付かないところまで装飾を施す、細やかな配慮がうかがえます。室内天井には、橋本雅邦が描いた桜と紅葉の天井画が用いられています。御料車5号の装飾について 御座所御座所の天井は、桐の柾板に川端玉章により「帰雁来燕」が描かれています。雁は渡り鳥で日本で冬を越し、春になると繁殖のため北の方へ帰って行きます。「帰雁」は俳句の「春」の季語にもなっています。燕も渡り鳥で、春になると繁殖のため日本へ飛来し、秋になると南方に帰って行きます。中央の天井には金砂子で雲が表現され、下から見上げると菊文様のランプシェードが取り付けられています。川端玉章作「帰雁来燕」。御料車5号の装飾について 御座所御座所内には有職文様などに用いられる立涌の中に藤模様の濃紅色の緞子が腰張りに使用され、同じ文様の裂地が椅子張りにも使用されています。写真からは確認できませんが、長椅子の下には暖房用と思われる管が設置され、皇后のご健康に配慮したと想像されます。背掛布は菊の御紋と菊唐草風の生糸の刺繍がなされ、濃紅色の椅子張地を一層華麗なものにひきたてています。御座所。御料車5号の装飾について 御寝室と御閑所御寝室の天井は女官室と同じ橋本雅邦により、桜と紅葉が一本の木として描かれています。室内には桑や楓材を彫刻したものが装飾として用いられています。御料車は夜間走行することはありませんでしたが、体調がすぐれない時などに御寝室は利用されました。御閑所とはトイレのことで、漆の避箱(便器)が用いられ、ガラスは藤が描かれた摺りガラスが用いられています。「御寝室内天井」。「寝台」。そして「明治天皇御料車 6号御料車」。「明治天皇御料車 6号御料車」を横から。「御料車6号明治天皇用としては最後となる明治43(1910)年に製造された車両で、その内部の装飾などの美しさから「走る宮殿」との異名があります。外観は菊と桐の御紋が取り付けられ、車両の窓上部にも小型の菊や桐、鳳凰などが装飾されています。車両の全長は20.728mで、前方から大膳室・侍従室・御座所・侍従室・御寝室・御厠の順に配されています。御料車6号の装飾について 侍従室侍従室は御座所の両側に2箇所設けられていますが、こちらの侍従室の方が、やや広くなっています。いずれにも天皇陛下御乗降用の引出式階段が設けられています。室内の装飾は、天井に御座所と同じく蜀江錦が張られ、出入口扉の上部の欄間部分は漆・螺鈿で装飾されています。ここで特筆すべきは、折り上げ支輪部分の木象嵌です。楓の木目の美しい板に、鳥と雲、植物の図を表現しています。「蜀江錦の天井ど漆・蒔絵の欄間」。「御料車6号の装飾について 御座所蜀江錦(しょっこうきん)天井には蜀江錦と呼ばれる錦が用いられています。蜀江錦とは、もともとは3世紀、三国時代の中国の蜀の国(現在の四川地方)で、良質な赤地の絹織物が生産されたところからその名が付けられています。花文などを中央に配した八角形と四角形を組み合わせた亀甲分が代表的な文様とされ、今日ではこの文様が裂の名前とされるようになりました。ここでは、八角形の中央に皇室の紋、十六重弁の菊花(表菊)が様々な金糸を用いて織り出されています。七宝(しっぽう)御座所出入口上部の欄間には中央に十六弁表菊の飾りと、七宝で鳳凰を描いたものが取り付けられています。七宝の技法は下部の扉の漆の表現方法にあわせた技法が使用されています。漆・螺鈿(らでん)御座所出入口の扉には色漆が用いられ、加えて、鳳凰・桐・蝶・草花が夜光貝などの螺鈿で装飾されています。「御座所」。御料車6号の装飾について 御座所刺繍玉座の上部には花菱文の紋織りに、金糸で十六重弁の菊花(表菊)と金糸・銀糸で桐・小菊・唐草が刺繍されています。小菊の芯にあたる中央部分は地とは異なる技法を用い、立体感を出した写実的な作品となっています。金工(きんこう)十六弁表菊や唐草をモチーフにした錺金具は、各所にあしらわれ、その量はおびただしく、宮殿の装飾に引けをとらないほどです。調度品玉座は花菱文と十六弁表菊が織り出されたものと紫色天鵞絨(ビロード)で張られ、背あては金糸で十六弁表菊と唐草が刺繍されています。窓はガラス戸・網戸・日除けと三重になっており、御座所のみ玉座の背面に通路が設けられています。「御座所」。御料車6号の装飾について 侍従室侍従室は御座所の両側に2箇所設けられていますが、こちらの侍従室の方が、やや狭くなっています。いずれにも天皇陛下御乗降用の引出式階段が設けられています。出入口の把手にも細かな装飾が施され、細かな魚子に菊の御紋が打ち出され、扉に用いられている蝶番にも菊花が彫られています。室内の装飾は、天井に御座所と同じく蜀江錦が張られ、出入口扉の上部の欄間部分は漆・螺鈿で装飾されています。ここで特筆すべきは、折り上げ支輪部分の木象嵌です。楓の木目の美しい板に、鳥と雲、植物の図を表現しています。御料車6号の装飾について 御寝室と御厠御寝室の室内は御座所とほぼ同じ内装で、片側に寝台が設置されています。寝台の前後には菊の御紋を彫刻した装飾が取り付けられ、金糸で飾った濃紅色のカーテンが取り付けられています。寝台の反対側には御剣御璽(みつるぎぎょじ)を納める棚が設けられています。左側が御剣台、右側が御璽台とされています。御剣は三種の神器のひとつの「草薙の剣」、御璽も三種の神器のひとつ「八尺瓊(やさかに)の勾玉」を指します。これは常に天皇の近くにこれらの御璽などを置かなければならないという慣例があったためと考えられています。御厠側には摺り漆金蒔絵で装飾された御化粧台が置かれています。御厠は御料車としては初めて漆塗りの洋式便器が備えられています。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.30

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その15): 明治村7/16 三重県庁舎-2

正面側には二層のベランダが廻らされていて間口が54mに及ぶゴージャスで美しい洋館。2階のベランダからこの後に訪ねた「鉄道局新橋工場」を見る。ベランダを北西方向に歩き、正面の突き出た玄関方向を見る。「三重県指定伝統工芸品」の展示が行われていた。「三重県指定伝統工芸品👈️リンク三重県は、温暖で豊かな自然に恵まれ、また、古来より東海道という国の大動脈が通じており、お伊勢まいりに全国から多くの人々が集まったことから、経済産業大臣指定の伝統的工芸品(伊賀くみひも、四日市萬古焼、鈴鹿墨、伊賀焼)及び伝統的工芸用具(伊勢形紙)をはじめとした、多くの特色ある伝統工芸品が生まれ、今に受け継がれております。これらのうち、100年以上の歴史を有しながらも小規模な産地であるため、通商産業大臣の指定を受けることのできない工芸品を、「三重県の伝統工芸品」として県が指定し、郷土の伝統工芸の維持・発展を図っています。」「三重県指定伝統工芸品マークひらがなの”み"を変形した黒のラインで三重県を表し、同時にカギの組み合わさった形で伝統工芸品と、赤い四角形を頭として座って工芸を作る匠の姿を表現している。」「明治の三重と伝統産業」展示コーナー。「明治の三重と伝統産業このたび、旧三重県庁舎の一角を利用して、写真による明治の三重と伝統工芸品を紹介することになりました。明治40年(1907年)には、三重県津市で東海地方ではじめて「関西府県聯合共進会」(産業展示会)が開催されました。今回の写真展示は、明治村にふさわしいものとするため、この共進会の観覧者のための案内書(カイドブック)として発行された「三重県案内』を中心に使用し、当時の三重県の風景や産業・風俗などの一端を紹介しております。また、三重の風土と歴史のなかで育まれてきた伝統産業のうち、100年以上にわたる伝統的な手法による製造技法が受け継がれて、現在も私たちの生活のなかに溶け込んでいる伝統工芸品の展示も行っております。旧三重県庁含に合わせて、これらについてもこ覧いただたいと思います。」「明治の風景」。「伝統産業の風景」。「伊賀焼茶道が興隆した室町・桃山時代に茶の道具として注目されるようになりました。江戸時代中期以後には、耐火性の高い伊賀陶土の特質をいかした日用食器などが焼かれるようになりました。」「桑名萬古焼有節萬古の急須型の注文を受けてその秘宝を知ったくり物師佐藤久米造が1840年頃開窯しました。彼に技法を習った陶工も維新前後に輩出し、街道の土産物として栄えました。」「尾鷲わっぱ「尾鷲めんつ」とも呼ばれています。尾鷲地方で産出される尾鷲の檜材で作った曲げ物を漆塗りで仕上げた丸い弁当箱のことで、江戸時代から山仕事に行く人々に愛用されています。」「日永うちわ伊勢神宮の参拝客の土産品として約300年前から作られ、図柄は美しい美人画などが多く、色あざやかなため床の間の装飾用にも使われています。丸のままの竹を使用し、骨の数も多いため、弾力に富んでいます。」「伊勢一刀彫伊勢神宮参拝者への土産品として、古くから伊勢路に伝わる一刀流は、神宮御造営に奉仕する多くの宮大工たちが作った民芸品として発達し、最近では新しい作風も取り込まれています。正月には頒布の〇〇伊勢神宮干支守の製作が中心となっています。」近づいて。県知事席。大先輩と一緒に。桑名萬古焼の花瓶であっただろうか?「応接室」。休憩用椅子に使ってよかったのであろうか?再びベランダに出て。「展示室 明治の時計」。明治時代に製作され、実際に使われていた輸入・国産時計を展示していた。時計のデザインを見比べながら明治の時計の数々を楽しむことが出来たのであった。ここに展示されている時計は定期的にネジを巻いていますので、一部の時計は現在も時を刻み続けています と。「昔と今と時の稱呼比較」(右)。東風俗 福つくし「ふくどく」。作者 橋本周延/画年代 明治中期 明治22年(1889)伊東深水作「夜会巻」昭和39年伊東深水作「ボンボン時計」昭和42年(1967)。「厠(かわや)(トイレ)コーナー便所はどこでも家の隅っこか外にあって、子供にとっては夜は暗くてちょっと怖いところでした。たまった糞尿(大便や小便)は、くみ取り口という所からくみ出され、田畑の肥料に利用されました。うしろにその時に使う『肥桶』があるから、一度かついでみてね。」『肥桶』。「桶かつぎ明治時代は桶を使って水をくんだり、肥料となる糞尿を運んでいました。こぼしてしまったら大変ですね!」便器。「便器あれこれ・・・やさものの便器は江戸時代の終わりごろ、現在の愛知県の瀬戸市や常滑市て作られるようになりました。形はそれまでの木製の便器をまねていたのて、角ばった形てしたが、焼く技術も難しく、地震などて壊れやすい形でもありました。明治24年の濃尾地震の後、今よく見るような丸い形の便器が急速に広まったといわれています。」「染付大便器」。「染付朝顔型便器」。「手揚げ桶「水くみ桶」とも呼ばれ、水1斗(約18リットル)が入るように造られています。」「服わらいこの子たちを明治時代の人に変身させてあげましょう!明治時代には、なかったものもまざっているから気をつけてね!」「人力車」。廻り込んで。「人力車にのってみよう!人力車は明治2年(1869)に和泉要助・鈴木徳次郎・高山幸助の3人が横浜の居留地で外国人たちが乗っていた馬車をヒントに考案製作し、翌3年に日本橋で開業したのが始まりと言われています。それまでの駕籠に比べ1人で仕事が出来、しかもスピードも速いことから、日本各地で急速にその営業台数が増えました。しかし、実際は料金も高く、利用できたのは一部のお金持ちだけでした。その後、SLや電車といった大量輸送の乗り物や手軽な自転車の普及とともに次第に姿を消していきました。」「湯たんぽ」「こたつ」「御櫃(おひつ)と箱膳御櫃とは、桶のような形をしたふた付きの容器で、炊いたご飯を入れておくものです。飯びつやおはちとも呼ばれます箱膳は、卓袱台(ちゃぶだい)などのひとつの食卓が普及するまで、用いられていました。普段は食器類をしまっておき、食事の際は、蓋(ふた)を返して使用しました。(手前)炭火式アイロン。炭火式アイロンは明治時代から普及したアイロンで、外国から輸入されたことをきっかけに、日本でもたくさん作られるようになりました。まだ家庭には電気が普及していなかったため、炭火式アイロンも火のしと同じように、炭火を使って布のしわをのばしました。 炭火式アイロンにはふたがついているため、炭火が飛んで布を焦がすことがなくなりました。また、炭火を燃やしてでた煙を外に出し、燃えやすくするための煙突がつきました。アイロンのうしろには空気穴がついていて、温度が下がると空気穴を開けて空気を送りました。「こて、火のし、湯のし、炭火アイロン、電気アイロン」。「自転車」。「自転車自転車は1800年代初めにドイツ人が発明したと言われ、日本へはそれから約50年後の江戸時代末期に鉄輪をはめた前輪駆動のミショー型自転車が、外国人によってもたらされたと考えられています。その後、明治3年頃にはひとこぎでより多く進むために前輪を大きくしたオーディナリー型自転車が登場しましたが、運転が難しく事故も多かったため、明治20年頃から現在とほぼ同じ形をしたセーフティー型へと変わっていきました。」「三重県庁舎」の2階ベランダから再び「鉄道局新橋工場」を見る。「三重県庁舎」の南側2階ベランダから正面玄関方向を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.29

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その14): 明治村6/16 三重県庁舎-1

「森鴎外・夏目漱石住宅」を後にして、「偉人坂」を下って行った。1丁目の「森鴎外・夏目漱石住宅」から「三重県庁舎」方向へ向かう下り坂の石畳の道。「⑬三重県庁舎」案内板。「⑬三重県庁舎」。正面から。「三重県令(現在の知事)岩村定高の発案による洋風県庁舎。明治13年(1880)には明治天皇も行幸され、昭和39年(1964)まで使用されました。明治政府が急速に地方行政の整備を進めると県令はこのような洋風庁舎を新築することが多くなりました。三重県庁舎は、間口が54mに及ぶ大きな建物で、玄関を軸に左右対称となっており、正面側に2層のベランダがめぐらされています。 中央に玄関と車寄を置き、前面にベランダをつけて左右対称とする構成は、明治9年(1876)に建てられた内務省庁舎にならったもので、明治初期の木造官庁舎の典型といえます。設計者は当時、県の土木掛にいた大工の清水義八。清水はその後、同市内に造られた三重県尋常師範学校・蔵持小学校(1丁目3番地)も手がけました。」と。「1丁目13番地 三重県庁舎 <重要文化剤>旧所在地 三重県津市肇町建設年 明冶12年解体年 昭和39年移築年 昭和41年建築面積 267.4坪構造 木造ニ階建寄贈者 三重県三重県庁舎は県令(現在の知事)岩村定高の発案による洋風の庁舎で、三重県の大工、清水義八をはじめとする三重県土木掛によって手がけられた。明冶13年(1880)には明冶天皇も行幸され、昭和39年(1964)まで使用された。明冶6年(1873)明冶政府が急速に地方行政の整備を進めると、開明的な県令はこのような洋風序舎を新築するようになった。正面にニ層のべランダを廻らした左右対称の構造は、明冶9年(1876)に建てられた内務省庁舎を模している。また扉や窓、さらにその額縁は西洋から伝えられた目塗りという技法で塗装されている。清水はその後同市内に造られた三重県尋常師範学校・蔵持小学校(現在明治村内所在)も手がけた。現在、建物内では、明冶20年(1887)に改築された知事室など主要な室内を再現しているほか、明冶の時計、明治の宮廷家具などの展示室が常設されている。」「⑬三重県庁舎 明治十二年」。ショーケースには「明治偉人隊」案内が。「博物館明治村公式おもてなし隊明治偉人隊明治偉人隊とは令和元年5月1日に現世へ甦った明治の偉人。現代の若者の体を借り、歌や踊り、お芝居を通して明治時代の価値、魅力を存分に伝えるべく、活動中。」と。「福澤諭吉」、「松井須磨子」、「津田梅子」・・の名が。基壇と礎石、円柱、エンタブレチュアは、古代ギリシャ・ローマの神殿に由来した構成。出入口や窓も洋風の要素として、半円アーチや円弧アーチの形が取り入れられていた。移動して。明治村には映画のロケ地となった建物がたくさん、あった。「坂の上の雲」のロケ地となった建物の一つがこの「三重県庁舎」である と。「スペシャルドラマ 坂の上の雲」👈️リンク ポスター。司馬遼太郎が10年の歳月をかけ、日露戦争とその時代を生きた明治の青春群像を渾身の力で書き上げた「坂の上の雲」を原作として描く人間ドラマ。明治維新によって、はじめて「国家」というものをもち、「国民」となった日本人。近代国家をつくりあげようと少年のような希望を抱きながら突き進んだのが「明治」という時代であった。松山に生まれた3人の男、バルチック艦隊を破る作戦を立てた秋山真之、ロシアのコサック騎兵と対等に戦った秋山好古、そして俳句・短歌の革新者となった正岡子規。彼らは、時代の激流に飲み込まれながら、新たな価値観の創造に立ち向かい、自らの生き方を貫き、ただ前のみを見つめ、明治という時代の坂を上っていった。生まれたばかりの「少年の国」である明治の日本が、世界の中でいかに振る舞っていったかを描く。入口左には「案内板」が並ぶ。「作品に見る松山の風景」👈️リンク。かっての士族町を歩きながら、ふと構想された小説「坂の上の雲」。司馬さんの大好きだった子規が、仲間とともに、明日を夢見て語りあった青春の日々を彼らのふるさと松山に見る----。①坂の上の雲ミュージアム②松山城③萬翠荘④二之丸史跡庭園⑤ロシア兵墓地⑥松山中学校・勝山学校跡⑦秋山好古・真之兄弟銅像⑧秋山兄弟生誕地⑨子規堂⑩秋山好古の墓⑪明教館⑫四国霊場第五十一番札所石手寺⑬道後温泉本館⑭子規記念博物館」小説「坂の上の雲(さかのうえのくも)」。「坂の上の雲」は、司馬遼太郎の歴史小説。明治維新を成功させて近代国家として歩み出し、日露戦争勝利に至るまでの勃興期の明治日本を描く。「産経新聞」夕刊に、1968年(昭和43年)4月22日から1972年(昭和47年)8月4日まで1296回にわたり連載された。「「まことに小さな国が、開花期を迎えようとしている」この書き出しで始まる「坂の上の雲」は、日本を代表する作家である司馬遼太郎の長編小説です。司馬氏はこの小説の中で、松山出身の正岡子規、秋山好古、真之の三人を当時の日本人の代表としてとらえ、日本人がどのように生き、振る舞ったのか、そして明治から激動の昭和日本へと向かった時代背景を、克明に描いています。この小説のあとがきには「のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い雲がかがやいているとすれば、それのみをみつめて坂をのぼってゆくであろう」と書かれていますが、「坂の上の雲」から読み取れる主人公たちの生き方、そして歴史の教訓は、司馬氏が21世紀に生きるわたしたちに送るメッセージなのです。」「時代を語り、物語を彩る人たち」夏目漱石 本名、金之助、子規とは、東京大学予備門時代に知り合い、第一高等学代に交友がはじまる 根岸の子規宅を訪れたこともある。明治26年の帝大卒業後、東京高等師範学校に務めたが、 人生の目的を見出せず鎌倉で参禅。明治28年4月、愛媛県尋常中学の英語教師として赴任した。 そのころ、日清戦争に従軍して肺結核を悪化させた子規が神戸須磨での療養後に帰郷、漱石の 下宿先である愚陀仏庵に転かり込む。この愚陀仏庵での共同生活は、漱石が文学の世界に入る きっかけとなった。 漱石は、留学先のロンドンで子規の訃報(ふほう)を受け取った、帰国後、高浜虚子が主幸する 「ホトトギス」に「吾輩は猫である」を発表したのを機に、「坊っちゃん」など多くの名作を 書き、明治を代表する作家となった。陸羯南 本名、中田実。津軽出身。上京し、秀才養成のために創設された司法省法学校で、子規の叔父・ 加藤拓川と友人になるが、学校運営に抗議し、退校処分になる。渡仏する加藤からおいを頼むと 託されたのは、太政官文書局の翻訳官だったころ、職を転じ、明治22年、新聞「日本」を 創刊するが、硬派の論説新聞として政府を攻撃したため、たびたび発行停止処分を受けた。 反骨の士としての顔を見せる一方で徳にあつく、帝国大学文科大学を退学した子規を社員に 雇い、母や妹も呼び寄せて自分の家近くに住まうことを勧め、子規が新聞以外で書くことを 温かく見守るなど、「此様(このよう)な人はあまり類がないと思う」と子規か感謝し続けた 人でもあった。高浜虚子 子規の高弟としてその偉業を大成する虚子も、最初は、東京にあこかれる純情な中学生だった。 子規と知り合ってから文学に「小説家になりたいから、鷗外か露伴の弟子になれるようあっせ んしてほしいと手紙を送ったり、高等学校を中退し、碧梧桐とともに子規に入り込んだりと、文学 青年の一途さを見せて子規を当惑させる。 戦地で従軍して結核を悪化させた子規を須磨保養院で献身的に看護◯時期に子規から後継者に なってほしいと望まれたが固辞した。死期にある子規を慰めてさまざまな会を開き、筆が 執れなくなってから代わって口述筆記するなど、子規の創作を最期まて支えた。河東碧梧桐 本名、秉五郎。子規没後、「新傾向俳句」の旗手となり、自由律俳句の俳人たちが傾倒する など、虚子とともに子規の高弟として双璧をなした。碧梧桐が「秉公」と呼ばれていた 中学生のときに、べースボールを通して子規と出合う。 幼少時は秋山真之とも交わり、餓鬼大将だった「秋山のしゅんさん」が先頭に立ってけんか するとき、「われわれ悪童どもは胸が一杯になってきて、天下に恐いものはいないという ような勇気やら安心感が湧いた」と、晩年に当時のことを語った。また真之が若き日、共に 文学をやろうと子規と誓い合った仲だということにも懐かしみを感じ、好んで人に披露した。「登場人物紹介小説『坂の上の雲』の主人公と周辺の人びと「松山が生んだ近代俳句の祖 正岡子規 1867~1902」・楽天家子規の夢、青春・喀血、退学、小説家断念 ・・・ 挫析と文学への執念・文学的生命をかけて「君を送りて 思ふことあり 蚊帳に泣く」 子規は、アメリカへ留学する友人秋山真之に送別の俳句を書いて、新聞にのせているのだ。「海軍連合艦隊参謀 秋山真之 1868~1918・「秋山の淳ほと悪いやつはいない」・世界の海軍をみる・人生観を変えた日本海海戦・戦術のエキスパートに「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」 このことばが生まれたのは、1905年(明治38年)5月27日の早朝のこと。 当時日本と戦争中だったロシアは、ヨーロッパのバルト海に配備していたバルチック艦隊を 日本海に向かわせていたのだが、これを発見した日本の連合艦隊は東京の軍令部に対し、 「敵艦見ユトノ警報ニ接シ、連合艦隊ハ直チニ出動、之ヲ撃滅セントス」という電文を送る。 この末尾に付け加えられた一文が、「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」。 これは、これから決戦に向かう心意気を表した名文として知られているが、実はこの一文には 深い意味が込められていたのだと。 この一文を付け加えたのは、日本海海戦の作戦を考えた海軍参謀の秋山真之(さねゆき)。 秋山は、頭の切れる天才的な戦術家であったが、彼はこの一文で何を伝えようとしたのか? 秋山真之の深い意図とは? 「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」 まず、この一文の前半「天気晴朗」の4文字には重要な意味があった。 バルチック艦隊は日本海に面したロシアの軍港・ウラジオストクを目指していたが、そこに 入港されると日本としては実にやっかい。ロシアに制海権を奪われてしまう可能性があったから。 そのため敵艦を取り逃がすわけにはいかなかったのだが、実は日本海軍には、過去に濃い霧の ため敵に逃げられた苦い体験が何度もあったのだと。 こうした中で出されたメッセージ「天気晴朗」。 これは、霧で敵艦を見失う可能性が小さいことを端的に伝えていたのです。 では「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」の後半部分、「波高シ」にはどんな意味が込められて いたのか? これには、大きく2つの意味がありました。 まず1つ目。 当初、日本海軍は小型艇による先制攻撃を予定していた。 ところが、波が高いと小型艇は出撃できない。 つまり「波高シ」の3文字は、このプランを取りやめることを示していた。 そして2つ目。 小型艇の出撃がない場合、戦いは大型艦同士による大砲の撃ち合いになる。 大砲は波が高いと命中率が下がりますが、そこで重要になってくるのが水兵の砲撃技術。 この点、日本の連合艦隊は訓練をしっかり行っていたので、砲撃の精度はロシアより高いと 自信を持っていた。 つまり「波高シ」という3文字は、日本有利の状況で進むこれからの戦いの行方を暗に 知らせるものであった と。 一見、文学的に聞こえる一文「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」。 実は、冷静な情勢分析を伝えたことばでもあったのだ と。「陸軍”騎兵の父” 秋山好古 1859~1930・貧乏から抜け出すための官費の学校・生涯の仕事となる騎兵の道へ」・戦いの日々・・・・陸革大将から郷土の私立中学校の校長に「男子は生涯一事をなせば足る」 この言葉は、人生において一つのことをやり遂げるだけで、その人生は十分価値があるという 深い意味を持っています。この言葉には、以下のような思想や価値観が含まれています。1. 人生の意義は自己実現にある ・人生の成功は、多くのことを達成することではなく、自分の信念や情熱を持って一つの ことに集中し、それをやり遂げることにあるという考え方です。 ・「一事」は特定の仕事や目標だけでなく、自分が心から価値があると感じる「使命」や 「夢」を指すこともあります。2. 量より質の重視 ・多くのことを中途半端に手がけるよりも、一つのことを深く極めることの重要性を 説いています。 ・人生の質や充実感は、達成したことの数ではなく、その深さや影響力にかかっているという 教えです。3. 集中力と執念の美徳 ・一つのことを成し遂げるためには、長期間の努力や困難の克服が必要です。この過程 そのものが人生を豊かにし、人間としての成長を促します。 ・成功には忍耐と執念が不可欠であり、その姿勢が美徳とされています。4. 人生の有限性の認識 ・人生は有限であり、すべてを達成することは不可能です。そのため、自分のエネルギーを 何に注ぐべきかをよく考え、選んだ一つのことに専念すべきだというメッセージでも あります と。小説『坂の上の雲』の主人公と周辺の人びと「「坂の上の雲」登場人物相関図」をネットから。「明治の日本海軍--秋山真之と広瀬武夫の交流陸軍出身の西郷従道は、明治18 (1885)年~23年、明治26 (1893)年~ 31年にかけて海軍大臣を務めました。西郷と、海軍兵学寮卒で日本海軍きっての軍政家である山本権兵衛は、明治の日本海軍をともに育てた名コンビでした。懐の深い西郷海軍大臣のもと、山本はその手腕をいかんなく発揮し、大胆な海軍改革を遂行していきました。日清戦争後のロシアを中心とする三国干渉で、「臥薪嘗胆」の機運が国内世論においても高まるなか、山本を中心に明治29年から10ヵ年におよふ海軍拡張計画が起案され、西郷の後押しによって第10回帝国議会で議決されます。この計画のなかで山本が特に力を入れたのが建艦であり、甲鉄戦艦6隻、一等巡洋艦6隻等からなる「六六艦隊」の創設が目指されました。すべて英・仏・独の造船会社へ発注するなど巨額の資金が投入され、「六六艦隊」のなかで最後の建艦となった戦艦「三笠」は日露載争の2年前、明治35年3月に日本海軍に引渡されたのです。明治33年4月30日、英国で建造中の「三笠」を視察したのが欧州留学中の秋山真之と広瀬武夫。将来を期待された若手海軍将校の二人は、4月25日から6月14日にかけて英・仏・伊・独をめぐり、「六六艦隊」のうち戦艦「朝日」、一等巡洋艦「吾妻」・「八雲」のほか、各地の軍港や製鉄所を調査しています。4年後に勃発した日露戦争において、広瀬は戦繿「朝日」の水雷長として、真之は連合艦隊参謀主任として旗艦「三笠」に乗組み、対露作戦に臨みました。」「広瀬武夫明治30年6月からロシアに留学、情報収集につとめ、海軍ーのロシア通として知られるようになる。明治33年には、秋山真之らとヨーロッパの視察旅行を実施した。」「乃木希典と秋山好古博物館明治村に残る「学習院長官舎」は、陸軍大将・乃木希典が学習胱の第10代院長(明治40年1月31日~大正元年9月3日)を務めていたころに建てられました。松山出身で「日本騎兵の父」と呼ばれる秋山好古は、副官に「俺と乃木大将とは何処か似ているよ」と時々語っていたといわれています。乃木と好古の間にはどのような交流があったのでしようか。伝記「秋山好古」に描かれたエピソードをいくつか紹介します。フランスでの出来事明治20 (1887)年1月から明治21年6月にかけての約1年半、当時陸軍少将であった乃木希典は、ドイツ軍の兵制・兵学研究のためドイツに留学しました。これは、普仏戦争(1870-71年)にドイツがフランスに勝利した結果、明治19年に日本の陸軍がこれまでのフランス式兵制からドイツ式兵制へと転換したことに起因しています。一方の秋山好古は、陸軍での流れと逆行して、明治20年7月からフランス騎兵について学ぶことになるのです。日露戦争での出来事秋山好古が率いる騎兵第一旅団は、奥保鞏(やすかた)率いる第ニ軍の戦聞序列に編入され戦地へと向かい、明治37年5月の遼東半島上陸後、北上する第ニ軍の最左翼で任務にあたります。明治38年1月には、日本陸軍最大の危機であった「黒溝台の戦い」を何とか耐え忍びました。一方、乃木希典率いる第三軍は旅順攻略後の明治38年1月に北上を開始し、第一・ニ・四軍に合流。日本軍とロシア軍が大兵力を投入し、日露戦争最大の戦いとなった「奉天会戦」(明治38年3月)では日本軍の最左翼にあり、ロシア軍の右翼を包囲・攻撃しました。好古率いる騎兵第一旅団は、奥第ニ軍司令官からの命令により乃木第三軍に所属され、奉天会戦を乃木とともに戦っています。明治38年8月、アメリカのポーツマスで日露講和会議が開かれていた頃、戦地では乃木希典◯◯三軍配下の駐留地を巡視し、◯◯のもとを訪れました。」「秋山真之1904(明治37)年2月、日本とロシアの間で戦争がはじまり、」「鉄子の部屋」。「鉄子の部屋」では、明治村が所蔵する鉄道資料が展示されていた。輸入レールや閉塞器、時刻表や切符など、鉄道ファンはもちろん、大人や子どもも楽しめる資料が公開されていた。「タブレット閉塞器」1.タブレット タブレットとは、金属製の円盤または楕円形のプレートで、区間ごとに固有の識別情報が 刻印されています。2.閉塞区間 単線区間では、ある一定の区間を「閉塞区間」と定め、一度に1列車しか進入できないように しています。3.タブレット閉塞器の動作 ・列車が閉塞区間に進入する際、運転士は駅でその区間のタブレットを受け取ります。 ・タブレットを持っている列車だけがその区間に入ることを許されます。 ・区間の終わりの駅で運転士がタブレットを返却します。4.タブレット閉塞器本体 タブレット閉塞器は駅に設置され、タブレットの発行や回収を行います。閉塞器同士は電気的に 連動しており、片方の閉塞器でタブレットが取り出されると、もう片方ではタブレットが 取り出せない仕組みになっています。メリット ・同一区間に複数の列車が進入する事故を防止できる。 ・機械的で信頼性が高く、電気や通信がない時代にも利用可能。左から「土岐口」「駄知」の文字が。駅名なのであろう。私が子供の頃、市内の江ノ電でこのタブレットが使われていたのを、何回か見た記憶があるのだ。これが「タブレット」。日本鉄道地図。大日本全図。左からポスター、寿語録、鐵道案内圖。「名古屋一宮犬山間電車開通」ポスター。「ポスター名古屋 一宮犬山間 電車開通名古電気鉄道株式会社 明治45年/大正元年 発行久保田金僊 画 色刷石版現在の名古屋鉄道犬山線につながる路線の開通「大正元年8月6日)を告げるポスター。起点が「柳橋」になっている点など、現在と異なる点も多い。また「開通記念絵葉書」「郡部線時刻表」と比較してみると、路線が延伸して行く様子、駅名の変遷がわかります。」「鐵道壽語祿」。「東海道鉄道寿語録(すごろく)西京(京都)七條駅を「ふりだし」に、東京・新橋駅で「あがり」となるすごろく。新橋駅到着後は、儀装馬車1号で皇居から行幸される天皇のお姿を見ることが出来るストーリーは、明治21年から23年の、明治宮殿竣工、大日本帝国憲法発布、帝国議会開設など、国家的行事が重なった時期を彷彿とさせるものです。また東海道線全通は明治22年7月です。」「東京市街電車鐵道案内圖」「東京市街電車鉄道案内三電車合同線各電車停留所及乗換所一覧表」。様々な国での使用レール。近づいて。「レールのふるさと」。1.ベスレム製鋼株式会社 アメリカ 18752.アルバニー&レッBスラー製鉄会社 アメリカ 18803.スクラントン・スチール アメリカ 18804.モス・ベイ製鋼 イギリス 18825.カンブリア製鋼会社 アメリカ 18836.新ロシア工業 ロシア 18957.ナデージダ工場 ロシア 19028.カーネギー鉄鋼会社 アメリカ 19049.南ロシア・ドニエブル金属工業 ロシア 1904 10.ドルトムント鉱山製鉄連合(株) ロシア 190711.キャンメル社 イギリス 190712.テネシー石炭 アメリカ 1927「コントローラー」。「コントローラーこのコントローラーを製作したブラウン・ボべリ(BROWN-BOVERI)宅に1891年スイスのバーゼルで創業し、1986年にスウェーデンのアセア(ASEA)社と合併し、現在はABB社となっています。このコントローラーは北陸鉄道山代線で使用されたものです。」コントローラは電動車の速度や動作を制御する装置。運転士がレバーを回すことで、抵抗器やスイッチを切り替え、モーターの出力を変化させたのだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.28

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その13): 明治村5/16 森鴎外・夏目漱石住宅

紅葉に囲まれた遊歩道を北に進む。陽光が欲しいのであったが。前方左に現れたのが「森鴎外・夏目漱石住宅」。「森鴎外・夏目漱石住宅旧所在地 東京都文京区駒込千駄木町建設年 明治20年解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 39.2坪構造 木造平屋建寄贈者 斎藤文根この建物は当初は医学士中島襄吉の新居として建てられたものであるが、明冶の文豪森鴟外と夏目漱石が時を隔てて借りた家である。鴎外は朋冶23年から1年半ほどこの家に仕み、『文づかひ』などの小説を書いた。約13年後、漱石が明治36年から約3年住み、『吾輩は猫である』を書いて文壇でその名を高めた。文中ではこの家の様子をよく描写している。住宅としては玄関脇の張り出した和室(書斎)、台所から座敷への中廊下は住宅の近代化の先駆けとみることができる。なお、漱石が住んでいた頃、書斎の東北隔に幅6尺・奥行3尺で西向きの押入があったことを示す痕跡が発見されたが、資料不足のため復元を行っていない。」「漱石さんのお宅訪問住宅内の一部を、文献や古写真などをもとに、夏目漱石が「吾輩は猫である」を執筆した当時の様子に再現しています。漱石になりきって写真を撮ったり、漱石の本を持ってきて読んでみたり、いろいろな楽しみ方で漱石が住んた家を満喫して下さい。」玄関を見る。「漱石のこどもたち千駄木町にあった、この家の前で撮った写真(明治39年ごろ)。左から長女:筆子さん、 次女:恒子さん、 三女:栄子さんです。」田の字型の平面をベースにした明治時代の典型的な中流住宅の間取り。玄関を入ると左側・南面に突き出した八畳書斎は陽当り良好のようであった。小物まで忠実に再現されている台所・炊事場。近づいて。浴室用桶も。左横が風呂場入口引き戸。摺鉢、酒徳利も。近づいて。「明治時代の台所左の絵はアメリカ人の動物学者E・Sモースによって描かれた。明治10年代頃の東京にあった台所です。絵が描かれた当時、ガスや電気、水道は整備しておらず、煮炊きをするには、かまどや七輪に薪や炭で火をおこし、洗い物などをするためには、外にある井戸から水を汲んできました。夏目漱石が住み始めた当初は、絵と同じように、現在土間になっているところにあったと考えられます。この家の台所は、現在の台所と室内の様子はずいぶん異なりますが、明治時代の一般的な家庭の台所の様子を伝えています。右の写真は、明治時代の中ごろに外国人の写真家によって撮影された、台所でタ食の準備をしている様子です。明治時代の一般家庭の台所では、野菜を切る、すり鉢を使うなどの調理は座って行いました。そのためまな板には、座ったままでも力が人るように足がついています。また、ご飯を炊くためにかまどで火をおこしている女性がいますが、ご飯を炊く、という作業ひとつをとってみても、当時の調理には時間と手間がかかっていました。台所で使う道具は今と変わらないものもありますが、その使い方や人の姿勢、そして調理の手間などには大きな違いがありました。」「都市の家屋の台所日本人のすまい E・S・モース」明治時代の中ごろに外国人の写真家によって撮影された、台所でタ食の準備をしている様子。「飯櫃(めしびつ)釜で焚いたご飯を入れておく木製の器。「おひつ」「おはち」とも呼ばれます。」「膳料理を食べる時にのせる台。家族がひとつの食卓で食事をするようになる前は、ひとりひとりの膳に料理をのせて食事をしました。」六帖客間には森鷗外と夏目漱石のパネルが。明治村の人物のパネルには身長と体重が書かれているのが面白いのであった。奥には6帖間、8帖客間、5帖寝室、その北側に6帖子供部屋、その東に6帖の茶の間、女中部屋が続く。「夏目漱石慶応3年(1867)1月5日~大正5年(1916)12月9日東京都出身身長 158.7cm体重 52.3kg」「森鷗外文久2年(1862) 1月19日~大正11年(1922) 7月9日島根県出身身長 161.2cm」「森鷗外・夏目漱石住宅について森鷗外・夏目漱石住宅が明治村に来た経緯この家は、明治20(1887)年頃東京の千駄木に、医学土・中島襄吉の父で、東京で商売を営んでいた中島吉利によって建てられました。住んだ時期は異なりますが、森鷗外、夏目漱石という明治時代を代表するニ人の文豪が借りて住んだ住宅です。奇跡的に戦争や震災の被害を免れ、昭和25(1950)年に東京都の史跡に指定されます。しかしながら、昭和37(1962)年に所有者であった斎藤家が土地を売却することとなり、史跡の指定が解除されます。これにともない、明治村では建物を譲り受けて、移築する運びとなりました。昭和38(1963)年に解体工事が始まり、解体された村料が明治村へ運ばれた後、昭和39(1964)年6月1日から約6ヶ月かけて移築工事が完了しました。移築に際しては、建物の部材に残る痕跡や古図面などを参照しましたが、書斎東面の押入など資料不足により復元しなかった箇所や、補強のために補ったものなどがあります。現在建物内では、文献や古写真などをもとにして、夏目漱石がこの家に住んでいた当時の様子を一部再現しています。この家に住んだ二人の文豪名前:森鷗外(本名:林太郎)生没年:文久2(1862)年・大正11(1922)年この家に住んだ時期:明治23(1890)年10月・明治25(1892)年1月東京大学医学部を卒業後、陸軍軍医となります。その後ドイツ留学を経て軍医として要職に就きながら、小説や医学、文学、美学の評論や、海外の小説や戯曲など多数の著作を残しました。この家に移り住む明治(1869)年の一月には、代表作「舞姫」を発表。その後.「舞姫」と同様にドイツ留学時の経験をもとにした「文づかひ」を発表したり、文芸雑誌「しがらみ草紙」の創刊などにも携わりました。親交のあった人:樋口一葉(1872-1896)歌人・小説家森鷗外が幸田露伴、斎藤緑画とともに創刊した文芸雑誌「めさまし草」で、代表作「たけくらべ」が高く評価されました。名前:夏目漱石(本名:金之助)生没年慶応3(1867)年・大正(1916)年この家に住んだ時期:明治36(1903)年・明治39(1906)年12月英語教師を経てイギリスに留学。帰国後は東京帝国大学などで英文学を教えながら、小説家としても創作活動を始めます。明治40(1907)年に朝日新聞社に入社した後は、職業作家として数多くの作品を残しました,代表作である「吾輩は猫である」は、この家での生活がモデルとなっているほか、「坊っちゃん」や「草枕」といった作品も、夏目漱石がこの家で幕らしていたときに発表されたものです。親交のあった人:正岡子規( 1867-1962 )俳人・歌人漱石と同じ年に生まれ、第一高等中学校で出会って以降、子規が病で命を落とすまで、お互いの作品を批評し合うなど交友が続きました。」たくさんの本や筆が並べられており、当時のままを忠実に再現していた。ここでは、漱石になりきって写真撮影をすることも可能であった。八帖客間。床の間には掛け軸が。最後の作品「明暗」の下書き原稿(複製)を発見!漱石自身が執筆した文字を見ることができるのは、なんともいえない特別感なのであった。漱石専用の原稿用紙のデザインからも、アートな一面が垣間みられたのであった。廊下側から八帖客間。その奥に六帖茶の間。六帖茶の間。移動して。五帖寝室と奥に六帖間。ガラス戸越しに外を見る。何と書かれていたのであろうか?師匠から「空斎の及第せしとき 貧乏な進士ありけり時鳥(びんぼうなしんしありけりほととぎす)」湯浅康孫(漱石の門下生)に漱石が贈った句とのこと。書院欄間の透かし彫り。竹が画かれていた。前庭の石碑。庭にあった鴎外の詩『沙羅(ナツツバキ)の木』「褐色の根府川石に白き花はたと落ちたりありとしも青葉がくれに見えざりしさらの木の花」。詩: 森鴎外作この石に刻まれているのであろうか?南側の前庭から五帖寝室(左)、鉢帖客間(右)を見る。8帖書斎前から。八畳書斎の猫。「猫の家」と呼ばれていた夏目漱石の家。「吾輩は猫である」のモデルとなったのは、夏目家に迷い込んできた一匹の猫でした。全身が黒ずんだ灰色の虎斑の子猫で、爪の先まで黒かったようです。」そして紅葉を楽しみながら。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.27

コメント(0)

-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その5)

再び参道まで戻る。山門前から。山門脇の紅葉。「山門」の屋根を見上げて。山門を潜って。「仁王像」と「山門」を再び。「山門」右手の大きな台座に鎮座する「聖観世音菩薩立像」を見る。ズームして。そして県道312号線・田谷藤沢線に向かって「六地蔵尊」が並んでいた。通りに面し通行人に語り掛けるような優しいお顔で。道路沿いのフェンスの影が地面に映り込んで。「温顔和楽」と刻まれた石碑。「和楽」とは なごやかに楽しむこと。互いにうちとけて楽しむこと。常にこのお地蔵様のごとくに「温顔和楽」の日々でありたいが。右から、「ほかほか地蔵」。「らくらく地蔵」。「ふくふく地蔵」。「にこにこ地蔵」。「すくすく地蔵」。「いきいき地蔵」。振り返って。この石碑には「純未生流之碑」と刻まれていると。先程訪ねた「鐘楼」方向を見る。白塀の角にあった石碑。これも以前、訪ねた際のブログにて高校時代の友人から教えて頂きました。「古松談般若(こしょうはんにゃを だんじ)幽鳥弄真如(ゆうちょう しんにょ をろうず)」👈リンク という一対の禅語の言葉であると。古い松の木が風に吹かれて悟りの智慧を説き、山奥に棲む鳥が真実の教えを説きながらさえずっている。すなわち、周囲を見渡せば森羅万象が等しく尊い教えを説いている。この世界そのものが悟りの世界にほかならない と。再び「聖観世音菩薩立像」に向かって歩く。この坂を上ると墓苑が拡がっているのだ。「八幡桜」。「八幡桜」。「鎌倉八幡宮若宮大路の段葛より移植された晋山(しんざん)記念の桜である。八幡桜の銘は𠮷田宮司による。 平成廿八年降誕祭 天獄院廿九世正三謹誌」「聖観世音菩薩立像」を見上げて。お顔をズームして。「慈光遍照」と刻まれた石碑。「お大師様(空海)は、常に私どもにお救いの御心「慈光(じこう)」を遍(あまね)く照らされておられますので、いつでもお大師様の存在を感じる心をお持ちください。そしてお大師様を心に念じながら合掌して『南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)』をお唱えすることにより、本来自身に備わっている穢(けが)れのない清浄なる心の鍵が開き、御仏に包まれ抱かれている境地と共に、どんな場面でも常に仏様と共に歩んでいるという安らぎと喜びを実感できると思います。」と。「聖観世音菩薩立像」前から、我が友人が卒業された「藤沢市立藤ヶ岡中学校」を見る。「聖観世音菩薩立像」前から「山門」を。白壁に映る我が姿を自撮り。そして山門の額縁に入った「天嶽院」の紅葉を最後に。今年の「天嶽院」の紅葉も見納め。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2024.12.26

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その12): 明治村4/16 碧水亭~西郷従道邸

「聖ヨハネ教会堂」を後にして、紅葉を楽しみながら「明治村」の散策道を北東方向に進む。右手に「和食処 碧水亭」の案内板。「和食処 碧水亭」。入鹿池と日本庭園を見渡せる和食処であると。案内板。「和食処 碧水亭」入口正面。「宮沢賢治のえび天そば宮沢賢治の好物の天ぶらそばに、同じくお気に入りのサイダーを組み合わせました!」と。1600円。その下に様々なメニューが案内されていた。店内の写真をネットから。「天丼定食」か。カエデの紅葉。水鉢に浮かぶモミジ葉。そして次に訪ねたのが「⑧西郷従道(つぐみち)邸」。明治初期の貴重な洋館建築の一つ。西郷隆盛の弟、西郷従道が建てた住宅のうち、接客用に設けられた洋館。従道は陸海軍の大臣を歴任していたため、在日外交官の来客も多く、明治22年(1889)には明治天皇の行幸も仰ぎました。設計にはフランス人レスカスが関与していると伝えられ、建築金具や階段などをフランスから取り寄せているほか、2階には日本三景が描かれた陶板で飾った暖炉も設置されています。この建物は耐震性を高める工夫がなされています。屋根には軽い銅板が葺かれ、野地板が斜めに張られているほか、外壁は柱間に落とし込んだ本実下見板張りとなっています と。移動して見上げて。「1丁目8番地 西郷従道邸旧所在地 束京都目黒区上目黒(西郷山)建設年 明治10年代解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 76.8坪構造 木造ニ階建銅板葺寄贈者 日本国有鉄道」この建物は西郷隆盛の弟、西郷從道が建てた住宅のうち、接客用に設けられた洋館である。從道は陸軍の大臣を歴任していたため、在日外交館の来客も多く、明冶22年(1889)には明冶天皇の行幸も仰いだ。設計にはフランスレスカスが関与していると伝えられ、建築金具や階段などをフランスから取り弁せているほか、2階には日本三景が描かれた陶板で飾った暖炉も設置されている。この建物は耐震性を高める工夫がなされており、屋根には軽い銅板が葺かれ、壁の内側にはおもりとなるように煉瓦が埋め込まれていた。」西郷従道邸横のモミジ。ズームして。青空であれば・・・・。玄関ポーチ。玄関ポーチの天井は、細かい菱組天井になっていた。二階はフランス窓風に。「建物ガイド 西方従道邸」案内板。玄関の内側から。玄関ホールの「西郷從道天保14年( 1843 ) 5月5日 明治35年(1902)鹿児島県出身身長160Ccm (推定)」ここにも「建物ガイド 西郷從道邸」「明治村 錦絵れきし探偵団」。「顕舞蕗の略面」楊周延画」。玄関ホール。玄関ホールの天井。「豆知識この部屋の天井は、鉄板を押して成形したものが張られています.近代以前の建物に多く見られる『石彫」『木彫』などの装飾を、産業革命によって生まれた大量生産品で代用するようになったものです。」しかし、明治10年頃の日本では超高級品に値いしました.ニ階べランダでも見られます。絵画。誰の作品であっただろうか。私の姿も映り込んでしまっていたが。客用食堂・応接室。移動して斜めから。ティーカップ。客用食堂の窓の外には紅葉が。ティーカップと大皿。西郷従道邸案内図。2階の見学は不可であった。書斎。玄関わきの北側の部屋。書斎の天井を見上げて。落ち着いた質素?な照明。客用の食事場所か。椅子はバルーンバックチェア。テーブルの脚は、テーパードで、フルーティングが施された、アダムフル―テッドと呼ばれもの、窓際のカウンタ―テーブルの天板が大理石、側面には彫刻がついてる とネットから。書斎の丸テーブルが絨毯の上に。さらに書斎を。執務用の机か。左手前方に世界地図。「西郷従道が取り組んだこと戦のあとを考えて台湾出兵の都督となった西郷從道は、原住民同士の争いを利用しながら、相手が降伏すれば優しく、歯向かえば家を焼き尽くすなど、徹底的に攻撃するというやりかたで、ニ度と台湾が日本に敵対できないことを目指した。西南戦争でも、武器購入、各地の士族動向の調査、兵士の人員調整などを行い、戦後の反乱防止に努めた。」独立した軍を目指して台湾出兵や西南戦争の後、病死を除く、「天皇のために戦った」戦死者に対し、東京の招魂社にて合祀の祭礼を行う。このような軍人を祀る招魂社をよリ権威づけるため、從道はその社号の変更を求め、まもなく「靖国神社」となった。以後、「靖国神社」は神社の中でも別格扱いとなり、軍の権威も高められた。さらに政府から距離をとり、軍事行為を行いやすくするため、天皇直属の軍令組織、参謀本部の設置を申請。その後も從道は大山巌とともに、天皇の軍事式典への積極的な参加を求め、天皇と軍の関係を密接にしていく。欧米に学び、軍の規模を拡大海軍大臣時代、アメリカを訪問した從道は、アメリカ軍に関して、軍事予算は議会の力で削減されているが、将校の技術は備わっているため、政府さえ許せば簡単に軍事力は強くなる国だと評した。帰国後、現状日本では独立国の海軍の規模ではないとして、軍事予算の拡張に努めた。開拓と交通を重視農商務卿時代、從道は北海道開拓に力を入れていた。北海道を視察した上で、本土の人々に北海道移住を勧めた。また日本の海運業は郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が競合していたが、從道は海運業の発展を考え、両社の合併を勧告し、日本郵船会社が設立された。法律よりも国家の存続内務大臣時代、ロシア良太子が滋賀県で巡査に斬りつけられる大津事件が発生した際、從道はロシアとの戦争を懸念して、加害者の死刑を望んでいた。対して大審院長児島惟謙は、法に基づき処理すると主張、從道は「法律は国家を減ぼすものた」と激怒。児島は「その時々の利害で法律が変われば、それこそ国家が滅びる」と強く反論し、從道は黙り込んだ。結局死刑は適用されず、從道は事件の責任をとって内務大臣を辞任した。」「西郷従道の経歴天保14 (1843)年 薩摩藩士西郷吉兵衛の子として生まれる、名は「慎吾」とも「竜介」 ともいわれる嘉永5 (1852)年 両親が死去、兄吉之助(隆盛)によって育てられる。この頃、伊地知正治 の下て論語などを学ぶ。同僚からはものおぼえが悪かったためばか者と ばれる安政2 (1855)年 藩主の茶坊主となり、「龍庵」と号す 茶道や華道、薙刀や撃剣を学ぶ明治2 (1869)年 政府から東京滞在を命じられる 東京赤坂青南の茶園を購入し、別荘を建てる明治3 (1870)年 薩摩藩士 得能良介の娘清子と結婚明治7 (1874)年 台湾出兵の功により、勲一等を与えられ、その給料を資金に目黒の屋敷を 購入、赤坂の別荘は手放す。後に明治村に移築される洋館が同所に建てられる明治13 (1880)年 借金の肩代わリとして品川御殿山の土地を購入。牝牛放牧等を行う明治14 (1881)年 従兄の大山巌とともに栃木県那須原を開拓明治17 (1884)年 長男従理がアメリカで病気になり、10歳で死去明治33 (1900)年 東京三年町の本邸を有栖川宮家に売却したことにより、目黒の別荘を本邸に する明治35 (1902)年 胃がんにより死去」「西郷従道ゆかりの人々赤は薩摩出身、青は長州出身、黒はその他●大山巌 おおやまいわお 從道の従兄、よく家出をして、大山家に泊めてもらっていた 栃木県の那須原開拓を従道と共に行う●大久保利通 おおくぼとしみち 幼なじみ、從道は大久保を深く暮う 從道がつく役職をしばしば決定●樺山資紀 かばやますけのり 從道と同町出身、台湾出兵の際、副官として従軍。 また從道のボディガードの手配などもしていた●山本権兵衛 やまもとごんべえ 海軍省に属し、上司である從道に反対して自分の意見をよく述べていた。 海軍の人員整理などを從道と共に断行した●黒田清隆 くろだきよたか 酒乱で暴言をよくいうため、藩閥政府から距離を置かれていたが、從道には信頼をおいていた●松方正義 まつかたまさよし 同じ薩摩閥として從道を信頼しており、自分が総理大臣を辞める際、真っ先に打ち明けている●井上馨 いのうえかおる 自身を藩閥政府の調整役と認識し、同じく調整役をよく担う從道に薩摩閥の人間の説得など を任せることがあった●木戸孝允 きどたかよし 海外への植民地獲得に舵を切る姿勢を痛烈に批判、台湾出兵で台湾開拓を主張する從道を 狡猾だとした●山県有明 やまがたありとも 陸軍御などを務め、從道と共に軍事の諸制度の創設に努める 基地の立地や人事に関し、よく從道と相談をしていた●伊藤博文 いとうひろぶみ 政治的行動では基本的に歩調を合わせ、從道は周りから伊藤系と呼ばれる 甲申事変後の処理として共に清に向かい、天津条約を締結させる●品川弥ニ郎 しながわやじろう 從道が農商務時代の部下で、事務処理一切は品川に丸投げしていた 共に政府よりの政治結社「国民協会」を立ち上げる●大限重信 おおくましげのぶ 台湾出兵の析、本国で出兵に関わる事務を担当し、従道から日本で働きたい台湾人の仕事の 斡旋などを頼まれる 従道を「子どものようだ」と可愛がっていた」流れるような曲線を描いたまわり階段は、見た目の美しさはもちろん、昇り降りが大変楽という優れたものです。手に優しくなじむ手すりとともに、上方へと人をいざないます。しかし、2階の見学は出来なかった。「建物のみどころピンボケ!!」「建物に見られる地震対策西郷従道邸の西洋館はフランス人の建築家レスカス(J.Lescasse)と棟梁鈴木孝太郎が関与したと伝えられている。レスカスは、明治10年に日本建築とその耐震性に関する論文を発表し、屋根構造の強化と軽量化などを提案している。西郷従道邸の西洋館はその耐震設計の応用と考えられている。地震対策・垂木を省略し、母屋へ直接野地板を打ち付ける・屋根に瓦ではなく銅版を敷く・1増の壁に高さ約1メートルまでのレンガを充填」「西郷従道邸の来歴と役割上日黒から明治村西郷従道邸は明治10年代(1870代後半)に、東京都目黒区上目黒に建てられ、広大な敷地内には居住用の和館、回遊式の日本庭園もあった。現在建物があった場所は菅刈公園として知られている。西郷従道の亡さ後、昭和16(1941)年にいたるまで、次男の西郷従徳り本邸となっていた。その後所有者が点々とし、最後に日本国有鉄道の所管となるが、建物の老朽化が進み、維持管理が困難になったため、昭和37年10月財団法人明治村が譲り受け、昭和39年7月に移築工事を完了した。」「移築中のあの場所」。「上目黒から明治村」。「西郷従道邸敷地図」。「西郷従道邸の解体材どこにあるのでしょうか?」そして「寝室」。近づいて。洒落た陶器。「夫人室」陶器類。壁には。時計、菓子入れ。暖炉置き場。そして「西郷従道邸」を後にして、その先にあった「森鴎外・夏目漱石住宅」に向かって進む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.26

コメント(0)

-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その4)

参道の横にある道を「山門」方向に向かって進む。紅葉の木々の先に「山門」が垣間見えた。ズームして。陽光に輝く真っ赤に紅葉したモミジ葉を追う。陽光を浴びて、真っ赤に染まったモミジの葉は、まるで燃えるような鮮やかさを放っていた。その深紅の色合いは、冬の訪れを感じさせる一方で、秋の終わりを彩る華やかな贈り物の如し。葉の縁はほんのりと黄金色に輝き、風に揺れる度に光の加減で一層鮮やかさを増し、まるで赤い宝石のように輝きながら、空気の中に温かみをもたらしていたのであった。静かな晩秋の午後、モミジの葉はその美しさで心を包み込んでくれたのであった。参道方向に引き返して。灯籠の先、石舟の上に「不動尊」。再び石段の上から山門方向のモミジの紅葉トンネルを見る。ズームして。さらに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.25

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その11): 明治村3/16 文豪碑~聖ヨハネ教会堂~学習院長 官舎~

三叉路のロータリーにあった「文豪碑」。「博物館明治村」は1966年に第14回菊池寛賞を受賞したと。(左)「東海テレビ賞」(中央)「山本有三記念 郷土文化賞 昭和五十六年四月」(右)廻り込んで。そして「聖ヨハネ教会堂」の屋根が姿を現した。ズームして。⑥聖ヨハネ教会堂➡️案内板。紅葉を楽しみながら「聖ヨハネ教会堂」に向かって進む。明治期の衣装を村内でレンタルしたという女性たちと会話しながら。「聖ヨハネ教会堂」を正面から。日本聖公会京都五条教会堂として建設された教会堂。2階が会堂、1階は日曜学校や幼稚園に使われていました。中世ヨーロッパのロマネスク様式をベースに、細部にゴシックのデザインをまじえた外観が特徴。正面の左右には高い尖塔が建てられ、奥に十字形の大屋根がかかる会堂が配されています。2階の会堂の内部は十字形の平面になっていて、小屋裏現し(こやうらあらわし)も。アーチ形の方杖と鉄筋が組み合わされた独特な小屋組の細い骨組みにより、実際よりも広く感じさせる造りです。正面の妻と交差廊の両妻には大きな尖塔アーチの窓が設けられ、美しいトレーサリーの模様が浮かび上がるとともに、室内に光をふんだんに取り込みます。京都の風土に合せて使ったといわれる天井の竹のすだれが明るい光を反射し、内部の印象は非常に開放的です と。正面の左右にある高い尖塔にズームして。「1丁目6番地 聖ヨハネ教会堂 <重要文化財>旧所在地 京都市下京区河原町通五条下ル建設年 明冶40年解体年 昭和38年移築年 昭和39年建築面積 108.3坪構造 木造煉瓦造ニ階建銅板葺寄贈者 日本聖公会京都教区」聖ヨハネ教会堂は1階を日曜学校や幼稚園に、2階を会堂として夜用していたプロテスタントの一派日本聖会の教会堂である。設計は朋冶13 (1880)年に来日したアメリカ人宣教師で建築家のガーディナーである。1階を煉瓦造、2階を木造、屋根に軽い銅板を葺いた構造は耐震性に配慮しているといえる。正面人口の尖頭アーチに見られるように、細部はゴシック風にデザインされている。本格的な洋風建築のこの建物は、現存する明治期のキリスト教教会堂の代表的なものの一つである。」左:2階平面図 右:1階平面図入口から見上げて。正面人口の尖頭アーチは、ゴシック風のデザイン。尖頭アーチ下の人の形に見えるものは「三つ葉」であると。建物細部のところどころにゴシック風の尖頭アーチが見られるが、とりわけ正面入口のものは必見。レンガ積みの角柱から柱頭飾りを挟んで、レンガ積みのきれいなアーチが立ち上っているのであった。奥の欄間に配された2つの三葉形アーチの窓や、板扉の大形の金具のデザインも中世風のもの。既にクリマス用の飾りも。教会内部。十字形平面になっている2階の会堂内部は、小屋裏を現し、柱などの骨組みが細く見えることで、広さを感じさせます。そして竹材が豊富に使われていたのであった。暑い京都市だけに、竹を使ったこのような構造に設計された と。照明。祭壇。プロテスタントの教会の祭壇は、次の特徴がある。十字架がシンプルで、キリスト像は刻まれていない内装は簡素で、絵画や偶像が置かれていない。聖餐台とされることが多い。プロテスタントの教会では、聖書以外の宗教的権威や伝統、特に偶像や聖像に対する礼拝を厳しく禁じています。これは、宗教改革時にカトリック教会の聖像使用が大きな論争の一因となったため。プロテスタントの教会では、一般的にカトリックの礼拝堂と比べて装飾品が少なく、簡素感があるのだと。リード・オルガン👈️リンク。リード・オルガンは、足踏み式の“ふいご”が風力源となり、手鍵盤を押すことによってフリー・リードに風を送り、開放させることで音が鳴る仕組みとのこと。クルフ&ウォレン社製の大形・豪華なリード・オルガン と。ここにも。スミス・アメリカン社製のリード・オルガン と。足元に空気を送る空気ペダルが確認できた。「明治時代のオルガンの音色を新しい時代に蘇らせたい!」トレーサリー(幾何学模様装飾)のステンドグラス。この教会がまだ京都に建っていた頃の昭和9年(1934)、室戸台風の来襲によりこのトレーサリーのステンドグラスは破損してしまった。平成10~11年(1998~1999)の保存修理の際に復原され、往時の華やかさがよみがえったのだと。見上げて。正面に移動して。ケースに入った「聖洗盤」とのこと。祭司たちがその水で手と足を洗い、きよめるためのものとのこと。「◯主一禮◯」の文字があったが。階段入口の、こちらには四葉の印が。そして外に出て、再び周囲の紅葉を追う。次に訪ねたのが「⑦学習院長官舎」。「学習院長 官舎」。東京目白の学習院敷地内に建てられた院長官舎。学習院は江戸末期に京都で始まり、皇室や華族の子弟を教育する学校として明治10年(1877)に創立。明治17年(1884)、宮内省所管の官立学校として発足しました。当初は千代田区神田錦町にありましたが、麹町、四谷を経て、明治41年(1908)にまだ郊外であった目白に移転しました。この官舎が建てられたのは、目白に移転した翌年のことです。当時の学習院院長は、第10代にあたる乃木希典。希典は日露戦争の終結後、明治39年(1906)に軍事参議官という閑職に補せられ、翌40年(1907)1月から学習院長を兼任することとなりました。建物は木造で、2階建ての和館と洋館が接続した形。洋館部分は、執務室・応接室・大広間からなり、公的なスペースとして使われていたようです。設計者は、文部省技師久留正道であることがわかっています。「1丁目7番地 学習院長 官舎 <登録有形文化財>旧所在地 東京都豊島区目白建設年 明治42年解体年 昭和37年移築年 昭和39年建築面積 48.5坪構造 木造ニ階建寄贈者 学習院大学学習院長官舎は学習院長の公邸で、接客や実務を行う洋館と、住まいとしての和館とをつないだものである。官公庁をはじめとする公的な場は、生活の場よりも早くから洋式化し始めたため、明冶後期にはこのような和洋を折衷する形式がみられた。創建当時、第10代院長であった陸軍大将乃木希典は、この建物に入居せず、学生と寝食を共にするために総寮部(寄宿舎の事務棟の一室を居室とした。そのため当初院長官舎は、皇族学生の寮として使用された。車寄には鋳鉄で学習院の校章「桜」が付けられた、鉄の庇がもうけられている。」廻り込んで。周囲の紅葉。「学習院長官舎 ガイド建物内部を、ボランティアスタッフがガイドいたします。①1 1 : 4 0 ~②1 4 : 3 0 ~所要時間約1 5分」玄関ポーチ。乃木希典(のぎまれすけ)。乃木希典(のぎまれすけ)山口県出身寛永2年(1849)11月11日~大正元年(1912) 9月13日身長162cm(推定)」「乃木希典 略年譜」内部の見学。洋館と和館を繋ぐ階段室。移動して。応接間?居間。外に出て振り返って。「碧水亭」案内板。「日本庭園」と。この庭園は明治時代の代表的な庭園技術を採用して作ったものでかなりの山の傾斜を利用してアカマツ、雑木林を生かし実に写実的に作られているのであった。 数寄屋門風の門越しに「学習院長官舎」方向を見る。この「日本庭園」の先に「⑩東京盲学校車寄」👈️リンク があったが、この日は訪ねることが出来なかった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.25

コメント(0)

-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その3)

そして「中雀門」の左側にあった「寺務所」。石塔。玄関前にあった「仲良し地蔵」。「猫の侵人を防ぐため、扉を閉めさせて頂いております。用の方はインターホンにてお呼び頂き扉を開けてお入り下さい。」と。扁額「香積」。「香積」は寺院の厨房、転じて寺務を行う場所とのことであると師匠から。「總受附」と。以下3枚の写真は、以前に訪ねた時の写真。「寺務所」の中。以前に頂いた「御朱印」。スタンプ。「寺務所」の「火灯窓・花頭窓(かとうまど)」。中央に四角い穴の空いた石碑の名は??自然石を刳って作ったのであろうか、「手水場」が。水面には、「舟落葉」・モミジ葉が浮かぶ。近づいて。「大悲願力透徹救永劫」と。そして「鐘楼」。梵鐘をズームして。安永3年(1774年)の銘のある梵鐘。総高161.8センチメートル、口径81.6センチメートル、鐘身111センチメートル。銘文の文中には「功徳山早雲禅寺天嶽院北条氏繁公草創」とある と「鐘楼」前から参道を見る。「鐘楼」の先、右手にあった「六地蔵」は赤ではなく白の帽子、マフラーを。「庫裡」を横から。近づいて。「東司」は手洗い。手洗の中の額に書いてあった言葉を紹介させて頂きます。「禪寺では御手洗のことを東司(とうす)と申します。一、佛殿(ぶつでん)ニ、法堂(はっとう)三、僧堂(そうどう)四、庫裡(こり)五、山門(さんもん)六、東司(とうす)七、浴室(よくしつ)以上が禪寺に於ける七堂伽藍であります。」と。休憩所「黄楳亭」。この奥に「鶴夢楼」があった。「早雲閣」。法事等?で、食事が出来る建物のようである。「早雲閣」。玄関前には「仲良し地蔵」。近づいて。「早雲閣」前から「鐘楼」を見る。「鐘楼」の先には参道のモミジの紅葉が。廻り込み梵鐘をズームして。参道方向に戻る。「不動殿」横の道沿いに建っていた祠。三体の石仏が祠の中に。大小三体の石仏。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.24

コメント(0)

-

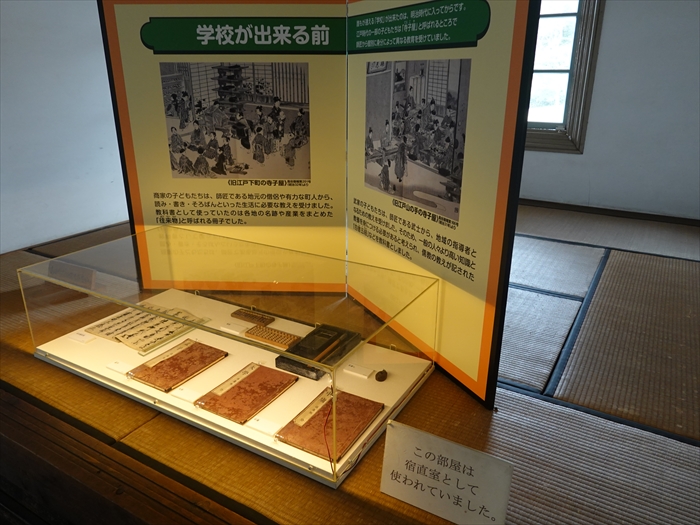

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その10): 明治村2/16 三重縣尋常師範学校・蔵持小学校-2~近衛局本部付属舎~赤坂離宮正門哨舎

「三重県尋常師範学校・蔵持小学校」の見学を続ける。「学校が出来る前」「学校が出来る前誰もが通える「学校」が出来たのは、明治時代に入ってからです。江戸時代の一部の子どもたちは「寺子屋」と呼ばれるところで師匠から個別に身分によって異なる教育を受けていました。」「旧江戸下町の寺子屋商家の子どもたちは、師匠である地元の僧侶や有力な町人から読み・書き・そろばんといった生活に必要な教えを受けました.教科書として使っていたのは各地の名跡や産業をまとめた「往来物」と呼ばれる冊子でした。武家の子どもたちは、師匠である武士から、地域の指導者となるための教えを受けました。そのため、一般の人々より高い知識と教養を身につける必要があると考えられ、儒教の教えが記された「四書五経」などを教科書としました。」手前に「五つ玉算盤(そろばん)」、「筆」も展示されていた。教科書の孟子・大學・中庸も。「三重県尋常師範学校・蔵持小学校旧所在地 三重県名張市蔵持 建設年代 明治21年(1888)明治19年の師範学校令により、小学校教師の養成を目的として各県に一校ずつ尋常師範学校が設けられることになり、明治21年この建物が三重県の尋常師範学校本館として津市に建てられた。昭和4年蔵持小学校の校舍の新築に際し、蔵持村に売却・移築された。設計は三重県庁舍ど同じ清水義八の手になり、E字形て左右対称のニ階建てあったが、明治村に移築保存するに際し、特色ある中央玄関部分と右翼の約2分の1のみ復原した。」「蔵持小学校について明治8年9月蔵持小学簡易科授業所が、土地の廃寺を利用して開設された。これが今日の蔵持小学校の前身であり、明治25年校名が蔵持村立蔵持尋常小学校と改称された。明治42年新校舎をたてて校地を移転、当建物を蔵持小学校学舎として、使用することとなった。その後変遷を経て、昭和29年名張市立蔵持小学校と現在の名称となった。昭和47年新校舎の落成に伴い、同年旧学校が明治村へ移築された。なお昭和初年の卒業生は、1学年35名前後であった。」「三重県尋常師範学校について師範学校は、小学校の教員の養成に当る学校であった。明治政府の重点施策であった教育善及の方針に沿い、師範教育の充実は三重県でも、明治6年頃から活発に行われ、明治8年三重県師範有造学校が創設、10年には三重県師範学校が設立された。明治19年師範学校令の公布により、師範学校は高等と尋常の2種類に分けられ、高等師範学校は官立で東京に、尋常師範学校は府県立で各府県に1か所設置されることとなった。これにより、三重県師範学校は、明治20年3月三重県尋常師範学校と改称され、明治21年にその本館として建てられたのがこの建物である。明治31年4月三重県師範学校の名称に戻り、昭和18年4月官立三重師範学校と改称後、昭和24年5月設立された国立三重大学学芸学部(現教育学部)の母体となった。」当時の二重県尋常師範学校校舎(三県教育史より)の写真。「小學校教員免許証」、「月俸金」、「三重縣地誌略」、「師範学校 国文教科書」、「校印箱」「証書・成績表」。「明治時代の学校で使われたもの証書・成績表明治時代初め頃の学校では生徒が進級するために、半年に一度の厳しい試験が行われ、試験の点数か悪いと進級することができませんでした。進級試験は、1886 (明治19)年の小学校令と「小学校ノ学科及其程度」が出されると年に一度となり、さらに1890 (明治23)年の第ニ次小学校令で廃止となります。これによって同じ年に入学した子どもたちは、同じ年に卒業できるようになりました。」「明治時代の学校で使われたもの明治時代に誕生した学校では、多くの子どもが、一度に同し内容を学べるように工夫された道具が使われました。この時使われていたものは、改良が重ねられ現代へと受け継がれています。それぞれの道具はどのように使われていたのでしょうか?幻燈器。近づいて。「明治時代の学校で使われたもの時鐘寺小屋の子どもたちは、自分の都合の良い時聞に勉強を教わりました。しかし明治時代の学校では時間割にそった時間の中で授業が行われ、集団行動を学ぶ′場ともなりました。そのため、学校の子どもたちへ一斉に時間を知らせるための道具が必要になりました。その役割を果たしたのが、この「時鐘」と呼ばれる鐘です。現在のチャイムのように、授業の始まりと終わりに用務員が鐘を鳴らし、授業区切りを知らせていました。」教科書から見る明治時代の学校教育・「学校の誕生」・「翻訳教科書の誕生!」学校教育の見直し・1879(明治12)年 学校制度の見直し!・1880(明治13)年 教科書の見直し!・森有礼の改革!教育による思想統一・教育勅語・尋常小学校が6年制に・検定教科書から国定教科書へ!「学校の誕生1872(明治5)年小学校ができる!明治政府は、差別なく国民全員か学校に通うことで、国民一人ひとりが出世し、仕事に励み豊かな生活を送ることができると考えました。そこで1872年に全国を約5万3千の学区に分け、各学区に学校を作ることを目指し「学制」が発布され小学校か設置されました。当時小学校は「尋常小学校」と呼ばれ、6歳から13歳までの8年間通っていました。翻訳教科書の誕生!文部省か制定した教則には、「標準教科書」が提示されますが、当時はアメリカをはじめ、イギリス、フランスの教科書を翻訳した教科書が使われました。」教室内。机の上の板を開けて中に収納できるようになってる機能的な机。私が小学校時代にもあったような記憶が。当時を懐かしむ大先輩の旅友を。先輩の旅友も。「明治村錦絵れきし探偵団」「学校生徒体操之図」揚州周延 画。教室の窓越しの紅葉を。窓にカメラのレンズを当てて。「明治時代の学校で使われたもの体操用具1878 (明治11)年に文部省は、ヨーロッパやアメリカを手本とした教育制度を整えていく中で、教科が作られていながらも行なわれていなかった「体育」の授業を始めるために、お雇い外国人として、アメリカ人のリーランド(G. A. Lealand)を招きました。ここに展示されている用具を使った体操は「普通体操」と呼ばれ、子どもたらは号令に合わせて体を動かしました。」「唖鈴(あれい)」、「棍棒(こんぼう)」。唖鈴(あれい)とは、柄の両端に球形のおもりをつけた体操用具で、ダンベルとも呼ばれます。鉄製や木製などがあり、上下させたり振ったりして筋肉を鍛練します。棍棒とは、人が握り振り動かすのに適度な太さと長さを備えた丸い棒のこと。原始時代から現代に至るまで使用されている。新体操・男子新体操・こん棒投で使われる手具。懐かしい教室の油の染み込んだ床をズームして。再び「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチと紅葉のコラボ。学校入口の歴史を感じさせる石段を。次に訪ねたのが「④近衛局本部付属舎」。「1丁目4番地 近衛局本部付属舎<登録有形文化財>旧所在地 東京都千代田区建設年 明治21年解体年 昭和42年移築年 昭和52年建築面積 59.6坪構造 木造平家建寄贈者 宮内庁この建物は、明治20年皇宮警察署庁舎として着工されたものだが、工事中に用途が変更され、宮城の守護と儀杖に当たる近衛局(明治22年、近衛師団と改珎)の本部となったものである。付属舎であるこの建物は、その右側にある2階建本館と湯沸所兼渡廊下で連絡していた。明冶44 (1911)年に師団本部は移転したため、皇宮警察本部がここに移り、坂下護衛所として使用された。現在は復原されてないが、創建当初、アーケードの間には錬鉄製の華やがな手摺があった。」「間取図」。近衛局本部付属舎内に入って。「博物館 明治村 Guidance center」明治村住民登録で1年間、何度でも明治村が楽しめます! と。「デジタル住民登録標をお持ちの方」の特典建物内では明治村の住民登録を行っていた。住民登録をすると登録日翌日から1年間何度でも明治村に入村できる。明治村住民登録票を掲示することで平日の駐車料金無料、土日祝は300円割引(原付を含む自動二輪車は100円割引)になる。登録日の翌日より翌年の登録日まで利用可能。・大人 3,500円・大学生、シニア(65歳以上) 2,500円・高校生 2,300円・小・中学生 1,300円2024年4月より住民登録票をデジタル化したと。夏目漱石(左)と西郷従道の写真(右)。左から幸田露伴、島崎藤村、伊藤博文、乃木希典。左から伊藤博文、北里柴三郎、西園寺公望、森鴎外。「明治村 ロケ地ガイド」👈️リンク明治村でロケが行われた作品、建造物が登場する作品明治時代の貴重な建造物や街並みが復元されている事などから、映像作品のロケに使われることも多いとのこと。・社長繁盛記(1968年公開。映画)・春の波涛(NHK大河ドラマ、1985年)・美濃路殺人事件(1987年発表。内田康夫による小説)・デビルマン(2004年公開。映画)・劒岳 点の記(2009年公開。映画)東京パート(参謀本部陸地測量部・主人公の測量官の 自宅など)や列車シーンの撮影に使用された。・板尾創路の脱獄王(2010年公開。映画)・レオニー(2010年公開。日米合作映画)・NHKドラマ 坂の上の雲(2009年~2011年12月)・run for money 逃走中(2010年11月23日。フジテレビ系列)- 明治時代の東京という設定で ゲームが行われた。・ごちそうさん(NHK連続テレビ小説。2013年10月 - 2014年3月)・花子とアン(NHK連続テレビ小説。2014年3月 - 2014年9月)・タイムスクープハンター(NHK総合テレビ)・Fate/Zero(博物館明治村に展示されている聖ザビエル天主堂などの多数の建造物がモデル として使用されている)・俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件(博物館明治村に移設された 旧西郷従道住宅をモデルとした建物が登場する)・恋愛ラボ(作中に登場する私立藤崎女子中学校の校門は博物館明治村の正門がモデルと なっている)・ゴールデンカムイ(建物の一部が作中の建物のモデルとして使用されている)・わろてんか (NHK連続テレビ小説。2017年10月 - 2018年3月)・半分、青い。(NHK連続テレビ小説。2018年4月23日の放送で、主人公がデートで 博物館明治村を訪れる場面が登場する[24])・まんぷく(NHK連続テレビ小説。2018年10月 - 2019年3月)・明治東亰恋伽(2019年4月 - 5月、テレビ神奈川ほか)・新幹線変形ロボ シンカリオンZ(テレビ東京。2021年6月25日の放送で、ザイライナー HC85ヒダのZコードを解除する重要なカギを握る場所として登場する)・エール(NHK連続テレビ小説。2020年3月 - 2020年11月)・虎に翼(NHK連続テレビ小説。2024年4月 - 2024年 9月 )など多数「明治村 Information インフォメーション」。そして「⑤赤坂離宮正門哨舎」。木造銅板葺き、八角形の平面で、洋風の正門にあわせて白壁に丸屋根、頂上に飾りをのせた洒落たデザインになっていた。「1丁目5番地 赤坂離宮正門哨舎 <登録有形文化財>旧所在地 東京都港区赤坂 建設年 明治41年解体年 昭和48年移築年 昭和58年 建築面積 0.6坪構造 木造平屋建寄贈者 総理府哨舎(しょうしゃ)とは、門番が立哨(りっしょう)している建物で、これは赤坂離宮正門両脇の内外に離宮警備のために設けられた4基の哨舎の一つである。赤坂離宮(現迎賓館)は、当時皇太子であった大正天皇のための東宮御所として明冶42年(1909 )に竣工した明治を代表する洋風宮殿である。本館北側に広大な前庭を配し、周囲に高い鉄柵がめぐらされ、その中央に、洋風正門が設けられ、脇にこの哨舎が置かれた。」内部には、旧所在地の「赤坂離宮(現 迎賓館)」の正門の写真が。左から「⑤赤坂離宮正門哨舎」、「④近衛局本部付属舎」、「③三重県尋常師範学校・蔵持小学校」案内板「⑥聖ヨハネ教会堂 ⑧西郷從道邸 ⑨森鴎外・夏目漱石住宅 和食処 碧水亭 (へきすいてい)」坂道を上って行った。右手のこの池の名は?紅葉が池の水面に映り込んで。紅葉をズームして。陽光が射し込めば、紅葉がもっと輝くのであったが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.24

コメント(2)

-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その2)

参道の石段を上る。左右に狛犬、その先中央に「中雀門(ちゅうじゃくもん)」。左手には多くの石像、石碑が並んでいた。石段の上から「山門」を振り返って。燈籠・「八角青銅燈籠」(右)。燈籠・「八角青銅燈籠」(左)。獅子像(右・阿形)。獅子像(左・吽形)。次に訪ねた「不動殿」前には、石舟の如き鉢?の上に乗った「聖観音菩薩像」が。巨大な手水鉢なのであろうか。「感應」と刻まれていたが。「感應」とは仏語で人に対する仏の働きかけと、それを受け止める人の心。また、信心が神仏に通じること と。優しいお顔の「聖観音菩薩像」。二人の童子が支える蓮華座に結跏趺坐で鎮座する「聖観音菩薩像」。二重円光を背負い、左手に開蓮を持つ、右手の印相は来迎印。左下に「龍の吐水口(とすいこう)」。日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められてきた。水はすべてのいきものにとって命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では穢れや邪気を祓う神聖なものとされた。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、心身を清めるために行うもので、この水を「龍神から出ている水」と見せることで「神聖な水である」ことを表現しているのである と。「相生松(あいおいのまつ)」。相生松とは、雌株・雄株の2本の松が寄り添って生え、1つ根から立ち上がるように見えるもの。また、黒松と赤松が1つの根から生え出た松のこと と。「相生松」碑。「昭和平成伽藍恢興之碑」「昭和」の文字がひっくり返した鏡文字のようになっていたが、「昭和」の『異体字』であると以前に国文学科卒の師匠より。右手にあったのが「不動殿」。「不動尊」碑。内陣に近づいて。見事な彫刻の「常香炉」。不動殿には「不動明王像」、「大黒天像」、「愛染明王像」を安置。中央に「不動明王像」が鎮座。右手に「大黒天像」。左手に「愛染明王像」。見事な「天蓋」。ズームして。石段方向を振り返って。「不動殿」と「浄聖殿」との間の石庭の如き庭を見る。「道元禅師御道詠の碑」「峰の色 渓(たに)のひゞきも 皆ながら 我釈迦牟尼の 聲と姿と」。【季節の移ろいとともに変わってゆく峰々の色、そして聞こえてくる谷川のせせらぎ、自分を取り囲んでいる自然の姿そのものの中に仏(釈迦牟尼)の姿を見る、道元禅師の澄んだ心の有り様を素直に感じさせてくれる歌。仏は、お経やお堂の中だけにいるのではありません。山や川や海や雲や、世の中全てのなかに仏はいます。】とネットには。再び、歩いて来た「山門」方向を振り返って。その先右手に、入母屋造銅板葺で妻入の「浄聖殿」大棟と向拝の唐破風に獅子口、軒廻りは一軒繁垂木で組物は舟肘木、拝は猪目懸魚で唐破風の兎毛通も猪目懸魚、妻飾は狐格子。両開きの桟唐戸と上に菱格子欄間、脇間に花頭窓本尊の「千手千眼観世音菩薩坐像」を安置。扁額「浄聖殿」。この日は「法要中つき、お参りは本堂にてお願いいたします」と。「浄聖殿」内に安置されている本尊「千手千眼観世音菩薩像」をパンフレットから。像高34.5センチメートル、総高83センチメートル、玉眼、金色相、寄木造の坐像。室町後期の作と。そして切石敷の参道を進んで行くと正面に切妻造銅板葺の「中雀門」。左右に白壁の築地塀のような回廊を設けた中雀門を通して本堂(法堂)が見えた。近づいて。「功徳山 早雲禅寺 天嶽院」と。扁額は「湘中早雲禅寺」。「常香炉」越しに「本堂・法堂」を見る。中雀門の真ん中に「常香炉」が置かれ、香炉に乗っている鞠を踏む唐獅子と、左右の取っ手部に取り付けられた阿形吽形の龍が参拝者を迎えてくれたのであった。「常香炉」には寺紋の「北条鱗」が。鎌倉の北条と小田原の北条(後北条)。家紋も同じ三つ鱗のようでいて微妙に違うらしい。「正三角形の三つ鱗」は、「鎌倉時代の北条氏(特に得宗家)」が使用していたと言われている。一方、「二等辺三角形の三つ鱗」は得宗家以外の北条氏や「戦国時代の後北条氏」が使用しており、「北条鱗紋」と呼ばれる事がある。ただ、得宗家が二等辺三角形の三つ鱗を使用していた形跡もあるのだと。こちらに関しては厳密にどちらが使用していたかを区分するのは難しいと言えるのだ と。中雀門内側、中央上方。通して入る日の光が独特の雰囲気をかもし出す、弓欄間( ゆみらんま / 火焔欄間 かえんらんま )。中雀門内側、向かって右上の「欄間彫刻」。中雀門内側、向かって左上の「欄間彫刻」。「法堂」をパンフレットより。法堂の前は基本的に白砂で構成するのも、昔の儀式用の礼の場という名残であると。「本堂・法堂」の内陣をパンフレットから。佛師松久宗琳謹作 一佛両祖を奉安する。(釈迦牟尼佛、道元禅師、螢山禅師)。「相中留恩記略所載」もパンフレットより。天嶽院の歴史は真言宗の古寺「不動院」から始まる。源頼朝公が治承四年(1180年)、伊豆に兵を挙げ鎌倉を目指す途中立ち寄り、 不動明王様に大願成就の祈願をされたとの伝説がある。明応四年(1495年)、北条早雲公によって伽藍の一寺が創建され、「不動院」を改め曹洞宗の禅寺とし、虚堂玄白禅師を迎えて開山とした。天正四年(1576年)四世住職の代に伽藍は焼失するが、玉縄城主北条綱成・氏繁公父子によって伽藍が復興された。 更に紀伊大納言徳川光貞卿の信仰篤く、六世住職の代に七堂伽藍が完成された。この姿が上の写真「相中留恩記略」巻之十八に記載されている。なお天正十九年(1591年)十一月、家康公から三十石の朱印地を賜った事実がある。安政二年(1855年)二月二十六日、二十二世住職の代に再び火災にあい、大伽藍はことごとく焼失した。焼失を免れ現存する総門(山門)は江戸中期に水戸光圀公が建立したと伝えられる。昭和五十一年(1976年)春伽藍復興に着手、二十年余を経て平成十年(1998年)七堂伽藍を室町時代の様式に統一して復興した と。「本堂・法堂」の右手に入母屋造桟瓦葺の僧堂(座禅堂)があった。寺号の早雲禅寺から扁額の書は「雲堂」であろうか。「不論上智下愚、莫簡利人鈍者」の文字が。「上智下愚(じょうちかぐ)を論ぜず、利人鈍者(りじんどんしゃ)を簡(えら)ぶこと莫(なか)れ。」と。道元禅師が、正しい坐禅をあまねくすべての人々に勧めるために記した「普勧坐禅儀.」の一文であると 。(ふつう世間では思い(アタマ)の智愚ばかりを問題にしているわけだが)坐禅するということにおいては、まるきり人間的智慧・才能の世界ではないのだから,人間の利口・馬鹿、学問のあるなしは問題ではない。)と。「中雀門」前から、山門方向をズームして。「中雀門」の左側にあったのは、国旗掲揚用のポールか?「中雀門」の前、「淨聖殿」の対面に建つ入母屋造銅板葺の「寺務所」があった。参道側入口玄関前には赤い帽子、マフラーの「掃除小僧」の姿が。「掃けば散り 払えばまたも塵積る 人の心も庭の落ち葉も」。「木々の色鮮やかな紅葉に目を奪われ、葉が落ちる様子に少しの物悲しさを覚えます。はらはらと庭先で積もる落ち葉は、日々増えて毎日掃いてもきりがないように感じます。今月のことばは、そんな落ち葉の様子を人の心になぞらえた道歌です。心は常に清浄でありたいと願うものの、人との小さな摩擦や日々の出来事で、簡単に人の心はささくれ立ちます。苛立ちや怒り、自分の価値観で凝り固まった自尊心は少しずつ塵のように自分の中に溜まっていくのかもしれません。宮城顗先生のことばに、次のようなものがあります。「いつとはなしに積もってしまう塵とは、自分の体験のみを絶対的なこととして誇る自負心、驕慢心であります。どこからともなくにじみでてきて肌をおおってしまう垢とは、自分のしたことや考えについての執着心であります。その塵と垢とを払い除かないかぎり、努力すればするほど人をへだて差別し、軽蔑する人間になってゆくのです。人々への愛に生きているつもりが、いつしらず、愛に生きている自分自身への自己満足と自己固執にすりかわり、人々がその愛に生きる自分を理解しないときには、逆にその人々を軽蔑し、憎みさえしてしまいます。」自分では気づかないそのような心を掃き清めるのは、一日の終わりの感謝のことばではないでしょうか。静かに一日を振り返り、真摯にわが身を問いかける、そして他者にかけてもらったあたたかいことばや出来事を思い出し、一日が無事に過ごせたことに感謝の思いを抱きます。「ありがとう」の思いでその日を閉じ、「ありがとう」の心を明日へと繋ぎます。感謝とわが身を振り返る生活が、知らず知らず積もっていくわが身の塵に、少しでも気づくきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。」とネットには。「掃除小僧」に近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.23

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その9): 明治村1/16・往路~第八高等学校正門~大井牛肉店~三重縣尋常師範学校・蔵持小学校-1

「国道155号」、「県道195号線」を利用して次の目的地の「明治村」に向かう。途中、「ローソン 犬山入鹿池店」で弁当を購入し、車内で腹ごしらえ。そして「明治村」の「大駐車場」に到着し、「明治村」の入口に向かって歩く。駐車場内の木々も見事に紅葉していた。「明治村」入口への道沿いの紅葉を楽しみながら進む。そして前方にチケット売り場が現れた。その先に煉瓦造りの大きな明治村の正門が。入村券うりば開村:9時30分閉村:16時00分入場券は大人2500円、高校生 1500円、小中学生 700円とやや高価。ご案内村営バス 運行中 1日乗降自由 小学生以上 500円京都市殿 運行中 1乗車料金 大人 500円、小学生 300円蒸気機関車 運行中 片道料金 大人 700円、小学生 500円4本の門柱からなる「明治村の正門」。赤煉瓦と白御影石を積み、扉や柵に鉄材を軽やかに使ったデザイン。「第八高等学校正門構造 煉瓦造この門は高等学校令により名古屋に開校した第八高等学校正門であり、明治期の代表的な洋式門である。赤煉瓦と白御影石を積み、扉や柵に鉄材を軽やかに使ったデザインは、明治期に導人されたネオ・ルネッサンス様式である。明治四十ニ年(一九〇九)に建造されて以来、わが国の学校制度改革と運命を共にした由緒ある教育の門である。昭和ニ十四年の学制改革により新制名古屋大学教養部の正門となり、ついで昭和四十年に校舎が名古屋市立大学に移管され、正門もまた名古屋市の所有に帰した。その後取り壊される運命になり、昭和四十五年三月から明治村正門となった。 旧所在地 名古屋市瑞穂区 建設年 明治四ニ(一九〇九) 解体年 昭和四三年(一九六八) 移築年 昭和四五年(一九七〇 ) 寄贈者 名古屋市」「博物館 明治村」。入村すると右手に「ミュージアムショップ」が。「明治村の沿革戦後の日本は荒廃から立ち直る過程において過去の多くの貴重な建築を無思慮に破壊する事態を迎えた。それは「過去とは背に廻った未来である」ということを忘れた悲しむべき現実であった。その現実に対して、先人達が努力と名識によって営々と築きあげてきた明治建築を、破壊から少しでも救済し、保存してその文化を自ら語らせるために開かれたのが明治村である。明治村は建築家谷口吉郎と実業家土川元夫によって発議された。二人は学生時代の僚友であり、企業活動としてではなく、日本の現状を憂うる同志として文化財保護のために青春の友情を温め立ち上がったのである。土川元夫が社長であった名古屋鉄道は、現在の明治村の地、大和時代安閑天皇紀の入鹿屯倉(いるかみやけ)の古代史の謎を秘めた自然豊かな入鹿池畔の広大な地を明治村のため提供した。明治村が財団法人として発足したのは昭和三十七年(1962)であった。工事は多数の人々の支持をうけ進捗した。入鹿池畔の自然を大切に保存しながら、ようやく博物館明治村が開村されたのは昭和四十年(1965) 三月十八日である。開村当時の明治村は、遙々(はるばる)と北海道から移築された石造りの札幌電話交換局、京都の聖ヨハネ教会堂、東京で森鴎外と夏目漱石の両文豪が奇しくも相前後して住み、数々の名作を残した由緒ある住宅をはじめ、全国各地から破壊寸前に救済移築された建築や、電車などの施設物15件に過ざなかった。それが開村三十五年目の西暦二千年十月現在では建築物六十三件となり、その中には国民共有の国の重要文化財に指定された建築物も既に十件に達し、博物館の敷地も開村当時の二倍近くの一〇〇万平方メートルに拡げられている。明治村は建築を主体とする野外博物館であるが、個々の建物はまた独立した小博物館としてそれぞれに屋内展示がなされている。また建物自身も入鹿池と尾張富士の風光にとけこみ、こよない散歩の場を提供しているので、リクリエーションの場として利用されることを願うものである。 博物館 明治村」。「明治村からの言葉あなたを、明治村は心から歓迎いたします。ここに立たれたあなたは、すでに明治村の人であり、明治村はあなたの村です、あなたのおとずれを、明治の人々は明治村とともに、どんなにか待っていたでしょう。明治村は日本の近代化に力を尽くした人々の、精神と努力の結晶をあるがままに、あなたのまえに顕示(あらわ)しています。明治村に保存される数々の建物や、資料の一つ一つの歴史の心を読み取り、それを日本の進歩と幸福への目盛りとし、また道標として時代に引き継がれるのもあなたです。あなたと祖先や子孫たちの、自由で明朗な対話の村であることを、明治村はつねにねがっています。すくすくと生い茂る木や草や、さえずる小鳥や風や水のしずかなきらめきを、今日のあなたの伴侶として。美しい明治村の道を歩いてください。」「村内各種ガイドご案内」。「明治村 村内地図」👈️リンク。約100万㎡という広大な敷地面積を誇る明治村。正門のある1丁目から北口のある5丁目まで、5つのエリアがある。1日では回りきれない広さなので、各エリアごとにポイントを絞って散策することをおすすめしています と。1丁目👈️リンク・・・正門を抜けると文明開化の風が吹く2丁目👈️リンク・・・赤レンガ通りに並ぶ和洋折衷の街並みを歩く3丁目👈️リンク・・・入鹿池を望む絶景とともに楽しむ名建築4丁目👈️リンク・・・病院・硝子製造所・鉄道寮など近代化する時代を巡る5丁目👈️リンク・・・SLが走り抜け、東洋と西洋の文化が混ざり合う街「明治村×文豪ストレイドッグス」案内板。博物館明治村では、「博物館 明治村×文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬見聞録」謎解きゲームを開催!本コラボ限定の完全オリジナルストーリーで、作中の異なる時間軸で巻き起こる、3つの事件を体験できます。各コースクリアでオリジナルステッカーをプレゼント!!初心者から上級者まで楽しめる難易度別コースが用意されています と。入村記念写真の撮影場所、手前のパネルには「明治157年11月27日 明治村」と。明治村のため和暦は明治の累計157年に。「1丁目➔●聖ヨハネ教会堂 240m●西郷従道邸 280m●森鴎外・夏目漱石住宅 360m1丁目の保存建築物。①第八高等学校正門②大井牛肉店③三重県尋常師範学校・蔵持小学校④近衛局本部付属舎⑤赤坂離宮正門哨舎⑥聖ヨハネ教会堂(重要文化財)⑦学習院長官舎⑧西郷從道邸(重要文化財)⑨森鷗外・夏目漱石住宅⑩東京盲学校車寄⑪二重橋飾電燈⑫鉄道局新橋工場と明治天皇・昭憲皇太后御料車(鉄道記念物)⑬三重県庁舎(重要文化財)B正門テラスC和食処 碧水亭Dミュージアムショップ1丁目マップ。「1丁目・2丁目ガイドツアー集合場所(参加無料)」「②.大井牛肉店」へ。入口。「口上 當店にて明治調の牛鍋(すきやき)を営業致し 居候に付き賑々敷く御来店の程御願申上候 明治村大井牛肉店 主人敬白」と。入口を見上げて。「1丁目2番地 大井牛肉店<登録有形文化財>」。旧所在地 神戸市中央区元町建設年 明冶20年頃解体年 昭和41年移築年 昭和43年建築面積 29.8坪構造 木造2階建寄贈者 岸田伊兵衛大井牛肉店は、岸田伊之助が開業した牛肉販売と牛鍋の店を兼ねた商店である。慶応3年(1867)に神戸の開港にともない、入港する外国人相手の商売が興り、この店も神戸に入港する外国船に牛肉を提供したのが始まりといわれている。正面は神戸の外国商館や住宅を模して2階にべランダを設け、コリント式の柱で飾った西洋風だが、玄関は鶴をあしらった唐破風庇を取り付けて日本風の趣を醸し出している和洋折衷の意匠に特黴がある。店の入口左右の「大井」をあしらった腰石は、明治時代の商家建築の特色のひとつであり、ショーウィンドウを併置する店構えに移行する過程を示している興味深いものである。」この日のメニュー看板。文明開化の味 牛鍋:松(6000円)・竹(5000円)・梅(5000円)明治ニ〇年頃、牛肉販売と牛鍋の店として建てられたのが、大井牛肉店です。巷では「牛肉食わねば開化不進奴(ひらけぬやつ)」と粋がる風潮から、牛鍋が全国に広がっていきました。飛騨牛おいしい肉牛を育てるためには血統がとても大切です。生まれた牛の5代。前までの血統でその牛の価値が決まるとも言われています。もらろん飛騨牛も血統を大切に育てられています。飛騨牛の血筋を逆にたどると必ず「安福号」にたどり着きます。「安福号」は昭和五六年から飛騨にある岐阜県肉用牛試験場にて飼育されました。「安福号」の名前は当時の県如事である上松陽助氏によってつけられたものです。以来「安福号」の血を受け継ぐ牛は3万頭余り飼育されております。」店内。只今満室でございます と。「飛騨牛」のブロックが並ぶ。暖簾にも牛鍋を楽しむ姿が。食事場所は急な木製階段を上がった2階にあった。2Fのテーブル席の写真をネットから。奥のパネルには「昔なつかしい炭火で味 明治村名物料理 牛鍋」と。私の写真はピンボケの為、下記写真はネットから。「見本は二人前です」と。次に訪ねた建物に向かって進む。「③三重縣尋常師範学校・蔵持小学校」。「③三重縣尋常師範学校・蔵持小学校 明治二十一年」。入口を正面から。玄関のアーケード、2階に設けられたベランダ教室部の窓などに洋風建築の特徴が見られる。「三重縣尋常師範学校・蔵持小学校<登録有形文化財>旧所在地 三重県名張市蔵持建設年 明治21年 解体年 昭和47年移築年 昭和48年建築面積 110.6坪構造 木造ニ階建寄贈者 名張市この建物は当初、小学校教師の養成を目的とする三重県尋常師範学校の本館として津市に建てられ、その後、昭和3年(1928)名張市に移築されて蔵持小学校として使われた。明治村へは、官庁建築に多い左右対称形のE字型の校舎の一部、特色ある中央玄関部と右翼の2教室のみが移築された。設計者は旧三重県庁舎(現在明冶内所在)と同じく清水義八である。玄関のアーケード、ニ階に設けられたべランダ、教室部の窓などに洋風建築の特徴が見られる。また、三重県庁舎と細部のデザインを比較すると、地方の棟梁の洋風意匠受容の過程を知ることができる。」明治村へは、官庁建築に多い左右対称形のE字型の校舎の一部、特色ある中央玄関部と右翼の2教室のみが移築された。移築されたのは、この水色の部分のみ。「あのシーンはこの場所で!~明治村内で撮影したシーンの説明とミニ・エビソードを紹介! ~明治の小学生が授業を受けている様子を蔵持小学校の教室で撮影。第1回の冒頭に流れた明治という時代を語るドキュメンタリー映像の一部で放送された。(第1回「少年の国」2009.11.29放送)」「オリジナルボイスガイド」QRコードにQRコードに近づいて。「登録有形文化財第23-0065この建造物は貴重な国民的財産です文化庁」2階への階段。「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチ。紅葉とのコラボ。「緋毛繊」の敷かれた休憩ベンチで一休みする先輩旅友のお二人。建物背面。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.23

コメント(0)

-

今年も地元の「天嶽院」の紅葉を愛でに(その1)

この日は12月21日(土)、この秋も多くの場所の黄葉・紅葉を楽しんで来たが、地元市内にある「天嶽院」の参道の紅葉も美しいので、今年も訪ねたのであった。近くに住む高校時代の学友から、この「天嶽院」の紅葉の進捗状況をLINEで写真付きで送ってもらっていらのであった。駐車場に車を駐め、この日も散策開始。「天嶽院」の「山門」は西向きに建っているので、紅葉の参道に陽光が入りこむのは14時過ぎからが良いのである。この日も14時過ぎに到着。入口から、仁王像の立つ山門を見る。「参道」入口の門柱。この門柱に書かれている文字は、数年前に、これも我が高校時代の友人Sさんから教えて頂きました。「雨花知佛境 流水識禅心」と。「雨花佛境を知り 流水禅心を識る」と。「雨花知佛境」(右側)の門柱。「流水識禅心」(左側)の門柱。「山門」とその前の「寺号標石」と「金剛力士像・仁王像」。近づいて。「寺号標石」には「天嶽院」と。・真言密教の古寺「不動院」から始まる。・治承四年、源頼朝公は、伊豆で挙兵、鎌倉を目指すが、途中「不動院」に立ち寄り 不動明王様に大願成就祈願をされたとの伝説がある。・明応四年、北条早雲公によって伽藍の一宇が創建され、「不動院」を改めて曹洞宗の禅寺とし、 虚堂玄白禅師を迎えて開山。・天正四年、火災に遭い伽藍は全焼。・中興開基 玉縄城主北条綱成公、氏繁公父子。・再中興開基 紀伊大納言徳川光貞卿。・昭和平成伽藍復興。功徳山 早雲禅寺 天嶽院(てんがくいん)」。所在地:神奈川県藤沢市渡内(わたうち)1丁目1-1頂いたパンフレットから「天嶽院境内案内図」を。「嶽」の字について学びました。 【https://okjiten.jp/kanji342.html】👈️リンク より「---北条早雲公開基の古刹--- 天嶽院」文明年間(1469年 - 1487年)に「虚堂玄白」が草庵を営んだ。この草庵を「玉縄城主、北条綱成」が「北条早雲」を弔うために寺院として創建。虚堂を開山、早雲を開基とした。 天正19年(1591年)11月、徳川家康より朱印地30石を賜る。パンフレットより。「功徳山早雲禅寺 天嶽院」。パンフレットより。「金剛力士像・仁王像」・阿形像。上半身をあらわにした2体は、筋骨隆々。カッと両の目を見開いて、睨みをきかす迫力たっぷりの表情。左手に長い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を下に向けて大きく開いて。長い金剛杵(こんごうしょ)。この金剛杵はあらゆるものを打ち砕けるほど硬く、金剛力士はこれを用いて仏敵や業魔を粉砕するのだと。移動して。お顔をズームして。「金剛力士像・仁王像」・吽形像。左手に短い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を正面に向けて大きく開いて。短い金剛杵(こんごうしょ)。大きな手のひらを正面に。これが意味するものは??以下、「chatGPT」からの回答です。『仁王像は、仏教における「守護神」として、仏法を守り、信者を悪しきものから守る役割を担っています。掌を正面に向けることには、以下のような象徴的な意味があります:「掌を向けて守る」という意味:仁王像は、掌を正面に向けて構えることで、悪しき存在を押し返す、もしくは封じ込めるという意味が込められています。このポーズは、「悪を寄せ付けず、仏教の教えを守り続ける」という守護的な力を表現しています。「加護を与える」:掌を広げて前に向けることで、仏の慈悲や加護が施される象徴として捉えられます。このポーズは信者に対して保護や祝福を与える力があることを示しています。「宇宙の調和」:また、掌を正面に向けることは、宇宙の調和や力を象徴するとも考えられます。仏教の守護神として、仁王像は宇宙の秩序を守る存在であるという意味合いもあります。このように、仁王像や吽形像の掌を正面に向けたポーズは、単に「守る」だけでなく、「悪を退け、加護を与え、調和を保つ」という多層的な意味を持っています。』と。お顔をズームして。「功徳山 天嶽院」の掲示板。「直心 是れ道場なりつねに素直な心 ひたむきなこゝろであるならどんな場所でも心をみがくことができる」道場というのは建物や形態ではない、心の問題である。真っ直ぐな、素直な心が道場である。正直な心、自己を偽らない心が道場である と。そして山門前から。「参道」の「モミジトンネル」を望む。そして「山門」を額縁にして、モミジの参道を。「山門」を潜りながら。モミジのトンネルに続く切石敷の参道....石畳とその左右に敷き詰められた苔の緑が絨毯のようで美しいのであった。しかし、今年は赤の輝きが、こころなしか薄いようであった。「参道」を歩く。モミジのトンネルの中から眺めた石段上の堂宇境内。今年も「言葉はいらない!!」。さらに参道を進む。「千寿桜」。「千寿桜天正十九年夏日 徳川家康公御手植」と。さらに参道を進む。「山門」を振り返る。午後2時過ぎの逆光にモモジ葉が輝く。ズームして。参道の先には石段が。石段前から「中雀門」、「法堂」を見る。再び「山門」を振り返る。陽光に輝くモミジ葉を独り占め!!「山門」を参道からズームして。苔の上に舞い落ちたモミジは自らのエピローグへと。この日の風で石段下に吹き寄せられたモミジ葉。近づいて。 ・・・つづく・・・

2024.12.22

コメント(0)

-

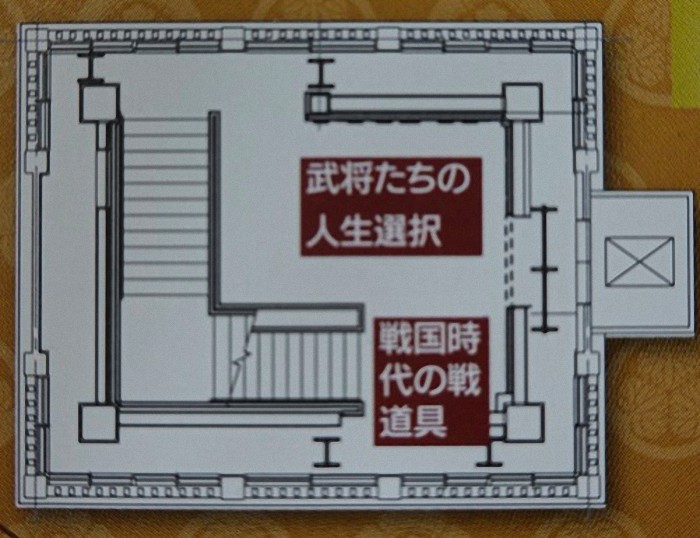

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その8):小牧山歴史館3/3

最上階の展望を楽しんだ後は、階段を下りて3階へ。3階の配置図。3階 は「戦国クイズコーナー」になっていた。小牧山にゆかりのある信長、信雄、家康のそれぞれに関する人生を、クイズ形式でたどることができるようであった。「武将たちの人生選択」。戦国時代の戦道具を等身大イラストで紹介し、使用方法などについての知識を深めることができるのであった。火縄銃。槍・馬印。2階に再び立ち寄って。信長がなぜ小牧山を選んだのか、また、小牧・長久手の合戦がどのように展開していったのかを2面スクリーンによる映像で紹介していた。映像 ①信長と小牧山(約5分) ②小牧・長久手の合戦(約8分)と。2階は戦国時代の尾張国についての展示されていた。2階配置図。信長の小牧山城築城や、息子の信雄(のぶかつ)・家康連合軍がなぜ小牧山を本陣としたのか……といった想いや背景などが、パネルや映像(ミニシアター)で紹介されていたのであった。一角には、秀吉軍と信雄・家康連合軍の小牧・長久手の合戦の模様が描かれた屏風図が展示されていた。「小牧長久手合戦図屏風天正12年(1584) 3月に始まった小牧・長久手の合戦は、当初、大規模な戦いは行われず、小牧付近で織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴秀吉軍の両軍が対峙し、にらみあいの状態が続いていました。4月6日、秀吉軍が家康の本拠地である岡崎城を攻めるため、極秘に進軍しました。これを察知した家康軍は追撃隊を編成して進車、長久手の地で秀吉軍を攻め、勝利をおさめました。この長久手の合戦のうち、4月9日の合戦の状況を描写したのが小牧長久手合戦図屏風です。小牧長久手合戦図屏風は現在10点ほどが伝わっていて、詳細については異なる部分が多く見られます。展示してある写真パネルの合戦図屏風は徳川美術館所蔵のもので、本来は長篠合戦図屏風とあわせて一双として伝えられているものです。小牧長久手合戦図屏風のうち、最も古いとされる成瀬家本と比べると、画面右下の川(香流川か)の幅が広くて色も薄いこと、中央部の雨池が草の生え方で湿地帯のように表現されていること、中央やや左の家康軍鉄砲隊の発砲を、黒煙で表現してあることなどの特徴があります。」中央部分をズームして。「金地に日の丸の幟」は徳川家康の馬印。小牧山で秀吉軍と対峙していると思われていた家康が長久手に突如現れたことで、秀吉軍は戦意をくじかれ、長久手の戦で敗北へとつながりました。」「秀吉軍の池田勝入の闘死の様子。右に立つ長田伝八郎は池田勝入の首を取り、右手に勝入の◯けていた黒母衣に包んだ首を抱え、左手には勝入の刀を持っています。首を取られた勝入が背負っているのは母衣の骨組みです。」ネットから。長田伝八郎は長久手合戦図屏風で池田勝入の首を討ったとして描かれている武将。永井直勝の右手の黒母衣に首が包まれているのが分かります。また、左手で恒興の名刀を掴んでいます。首級を奪われてしまった池田恒興(池田勝入信輝)。「小牧長久手合戦図屏風」より。(ネットから)。火縄銃。「豊臣秀吉の朱印状 永禄4年(1561)尾張国春日井 郡小松寺門前弐百三拾六石之事如前々令寄附訖全可寺納者也文禄四年八月三日印小松寺」。「森長可禁制札 天正12年(1584)禁制 小松寺一 当手軍勢乱妨狼藉之事一 放火之事一 山林竹木伐取之事 右條々堅令停止訖若 違背者於在之者速可 罪科者也仍如件天正拾弐三月廿七日 長可 花押」「池田恒興軍陣制札 天正12年(1584)條々 小松寺一 当手軍勢乱妨𦵧藉之事一 放火之事一 山林竹木伐取事 右條々堅令停止○(己の下に十) 若令違背者於在之者、 可処厳科者也仍如件天正拾弐三月十四日 恒興」「織田信雄安堵状 天正10年(1582)当寺領高頭参拾弐貫文余 但 私徳 弐拾四貫余如前々今以不可有相違其外何も可任先判旨者也仍如件天正拾年 八月十一日 花押小松寺 并 遍照寺 門前」「小牧山歴史館」の見学を終え、外に出て見上げる。「主郭の形状と主郭へ至る虎口主郭(城の中心部)のこの場所は、台形状に外側に張り出しています。発掘調査により、この形状は大規模な盛土をして造られたこと、また、この下にある1段目の石垣(石垣l)は、他に比べて大きな石材を用いて造られていることがわかったことから、ここには建物があったと考えられています。この場所から北西方向を見下ろすと、北側から曲輪002へと続く現在の園路があり、曲輪002に差し掛かる部分の園路の両側には石垣が配置されています。その部分は主郭へ至る登城路の虎ロ(城の出入口)であった可能性があり、登城経路は、現在の園路とやや方向が違い、石垣に沿った経路であったと考えられます。」「岐阜城」案内パネル。何とか!!「岩崎山」案内パネル。「岩崎山」。岩崎山砦跡(いわさきやまとりであと)は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの折り、秀吉方が築いたとされる砦の跡である。稲葉一鉄・貞通親子らが4千の兵を率いて布陣した。砦の規模は分かっていないが、岩崎山の頂上や熊野神社境内にあったと言われている と。「山頂から北をのぞむ小牧山は、濃尾平野の中央にそびえる標高85.9mの独立丘陵です。さえきるもののない眺望の良さは、戦国時代に城として使われたとき、大きな利点でした。ここからは、信長、家康がいた時の周辺の城や砦を見渡すことができます。織田信長居城時 永禄6 ~ 10年(1563 ~ 67 )「信長公記」(太田牛ー著)には、清須城を本拠地としていた信長が先にニ宮山(本宮山)を移転先に挙げ、のちに小牧山に城を移したと書かれています。このころ、小牧山の北にある犬山城、小口城などはまだ信長の勢力範囲ではありませんでした。小牧・長久手の戦い 天正12年(1584)小牧山に本陣を置いた織田信雄・徳川家康連合軍に対して、犬山城・楽田城に本陣を置いた羽柴秀吉軍は小牧山の北~北東に複数の砦を置きました。両軍の軍勢は、織田・徳川軍 約1万5千人羽柴軍 約10万人と言われています。」「小牧山歴史館」の裏側に廻って。「花崗岩の巨石」。「正面にある花崗岩の巨石は、小牧山城の主郭(山頂部)の大手(表)虎ロの開口部にあたるこの位置に、石垣構築時に据えられたもので、小牧山の北側約3kmにある岩崎山から搬入された可能性があります。現在はニ石に割れていますが、当初は約2m四方の立方体状の一つの石でした。西側(奧側)の石垣とつながっていたと考えられますが、どのようなつながり方をしていたか不明です。なお、花崗岩が割られたのは、慶長10年(1610)に始まった名古屋城築城にあたり搬出するために割られたと考えられ、矢穴や〇に十字の刻印などが残っています。」この先(木階段を下る)でご覧いただけます。上の写真を。大手道横の自然岩盤の上に最上段の石垣が。廻り込んで。「大手道小牧山城の大手道は、南麓の大手口から中腹まで真っ直ぐに延び、東側へ右折れした後、「コ」の字型の屈曲を繰り返して山頂の主郭に至ります。ここは、中腹で右折れした後3回目の屈曲部分で、北側(右側)と東側は人工的に切り立てられた岩盤とその上に積まれた石垣に、南側(左側)は道下の石垣によって画されています。発掘朝査により、この部分の幅員は6 ~ 7mであったこと、路面の一部には、砂礫を主とする土を岩盤面の上に敷き、現代の浸透性舗装のように水はけを考慮していたところがあったことを確認しています。」当時の小牧山城の想像図をネットから。小牧山城推定想像図をネットから。転落石。石垣跡。そして大手道を下って発掘現場を見る。大手道横の発掘現場。一度、このような発掘現場の体験をしたいのだが。発掘調査が完了した現場は、ブルーシートで養生されて。「発掘調査中 史跡小牧山大手道トレンチ調査」と。よって「大手道の一部を通行規制します」と。「タブの木」。「市の木 タブの木関東以南の海岸地方に多く群生する。当地方ではあまりみられない木であるが、小牧山にのみ自生している。花は五月頃咲き、九月頃灰褐色の実を付ける。昭和四拾七年公募により市の木になる。小牧市。」「小牧山杉並木」碑。帰路は「大手口」とは反対側にある「搦手口」に向かって下る。「現在地」はここ。そして小牧山北駐車場に戻り、次の目的地の「明治村」に向かったのであった。時間は11:20。9:20から2時間の滞在であった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.22

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その7):小牧山歴史館2/3

「上御園遺跡出土遺物」。「上御園遺跡の調査では、街路、掘立柱建物、溝、井戸などの遺構とともに、瀬戸美濃産の陶器(天目茶碗、皿、すり鉢他).素焼きの土器(鍋、釜、皿他)、磁器、金属製品などの遺物が数多く出土しています。特に.鍛冶屋町と推定された地点からは、鍛冶に関連するふいごの羽口、銭滓、銅滓、坩堝などが多く出土し、江戸時代の村絵図や明治時代の地籍図に小字として記された町の名前が.織田信長の小城下町に由来するものであることが明らかとなりました。出上した銅線や釘、小札(甲冑の部品)などの金属製品は、厚い錆に覆われて種類が判別できないものも多くありました。このため、錆の進行を止めるとともに、可能な限り錆を落とし、常設展示ができるよう保存処理を行いました。」「上御園遺跡出土金属製品」。写真撮影用コーナー。家紋が描かれた屏風も。左から五三桐紋:織田信長、織田木瓜紋:織田信長、三つ葉葵紋:徳川家康・五三桐紋は足利義昭を報じて上洛した際に義昭より賜った。名誉紋。・織田木瓜紋は信長の父、織田信秀が主君の尾張守護の斯波氏から賜ったとされる。 (朝倉氏という説もあり)通常の「五瓜に唐花」に比べると花弁が細い。・三つ葉葵紋・徳川葵紋は、3枚の葵の葉を頭合わせに並べて、通常の太さの丸で囲う。 江戸幕府の将軍家、徳川家の家紋。日光市日光東照宮の神紋、東京増上寺の寺紋、 京都市清凉寺の寺紋。撮影用陣羽織。私も陣羽織を着用して。ズームして。2階:戦国時代の尾張国以下、ネットから。戦国時代の尾張国。賤ヶ岳の戦い。小牧・長久手の合戦への道。小牧山城周辺の戦い。小牧・長久手の合戦以後の主な出来事。小牧・長久手の合戦講話後の秀吉と家康。織田信雄の挙兵。信長の家臣団。織田弾正忠家。2階の戦国時代の尾張国についての展示。信長の小牧山城築城や、息子の信雄(のぶかつ)・家康連合軍がなぜ小牧山を本陣としたのかといった想いや背景などが、パネルや映像(ミニシアター)で紹介されていた。3階:戦国クイズコーナー。3階は「戦国クイズコーナー」と題して信長・信雄(のぶかつ)・家康のそれぞれに関する人生をクイズ形式で、すごろくのように進んで遊べるコーナー。歴史のことが詳しくなくても「へ~そうだったんだ!」と楽しみながら学べるコーナーである と。戦国時代の戦道具。「火縄銃」。槍、馬印。そして4階・最上階へ。4階 展望室に到着床面の航空写真に、主に小牧・長久手の合戦で築かれた砦の位置を示すことで、信雄・家康軍と秀吉軍の距離感や戦略を体験できるのであった。歴史館の最上階は濃尾平野が一望できる展望室。今回リニューアルしたひとつが、この床の航空写真。主に小牧・長久手の合戦で築かれた砦の位置を示すことで、秀吉軍と信雄・家康軍の距離感や戦略を体感できるよう工夫がされているのであった。最上階からの眺望、犬山方面。遠くに、右側から伊吹山地、左側から養老山地で迫る、関ヶ原方面になるようだ。ズームして。右側にカメラをふって。犬山城が見えると!?これが犬山城であっただろうか。名古屋の市街地方面。名古屋飛行場(県営名古屋空港)が中央に見えた。名古屋飛行場は航空法上の正式名称であり、空港施設の通称は県営名古屋空港。航空自衛隊小牧基地と隣接しているため小牧空港とも呼ばれる。大手道、発掘現場を見下ろして。再び犬山市方向。気象条件が良ければ、槍ヶ岳、乗鞍岳、御嶽山、木曽駒ケ岳が見えるようであったが。ズームして。「史跡小牧山主郭地区整備工事史跡小牧山では、織田信長が小牧山築城時に築いた石垣などを、発掘調査成果に基づいて復元する史跡整備工事を実施しています。小牧山歴史館周辺を5つの工区に分け、順次実施設計と整備工事を行い、令和7年度の整備完成を目指しています。令和3年度未には、第5工区(山頂北側工リア)が、令和4年度未には第1工区(山頂西側工リア)の整備工事が完了し、令和5年4月1日(土)より一般公聞しています。」その下に上空から見た第1工区(令和5年4月10日撮影)。小牧山歴史館の南側上空からの撮影。史跡小牧山主郭地区整備工事各工区の位置。整備(第5工区)の概要。整備(第1工区)の概要。石垣復元の整備工事。復元した石垣は、下図エリアでご覧いただけます。(☆5工区・1工区)。再び名古屋市街地をズームして。右側に中村区の高層ビル群。愛知県犬山市南部に位置する標高275mの山・尾張富士方向をズームして。尾張富士の右側に本宮山・293m。中央アルプスの姿はやはり見えなかった?。案内写真。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.12.21

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その6):小牧山歴史館1/3