-

1

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその3

前方の五差路を左折して進む。藤沢市本鵠沼3丁目13−19付近。左手前方にあったのが「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」。その前の造成工事中の場所は相模準四国八十八箇所の開創者の浅場太郎右衛門・浅場家の本家である と。よって、当時は浅場家の本家の屋敷の角に「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」があったのだ。造成中の土地・屋敷が広く、以前は広い敷地内には庭木が青々としていたのであろう。 堀川大師(地蔵)堂に近づいて。[浜道堀川大師(地載)堂:準四25番震場お堂の中には、安永九年(1790)の銘がある地蔵菩薩像(向かて右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国八十八簡所案内にも、”浜道地蔵堂”と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川講中と刻字されています.御詠歌:のりの舟 出る津寺と いろくすも うの浜道に つとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮影て、右側が宝暦十ニ年(1831)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。】御詠歌の意味は【仏さまの教えという“法(のり)の舟”が出て行く港のようなお寺だと聞いて、いろいろな人びとが、この浜道を通って、朝早くから(熱心に)お参りして来ることでしょう】と。「堀川 弘法大師堂」。 「相模準四国八十八ヶ所 堀川地蔵菩薩堂とほつおや(遠つ祖)の みたま(御霊)まさしく 有あけの 影さやかにぞ す(澄)める堀川第五十六番 金輪山泰山寺」 【遠い祖先の御霊が まさしくそこに宿っているように、有明の月の光が 澄んだ姿で 堀川を照らしている。】堀川とは現在の境川の旧称の一つ。藤沢市域を南北に流れる 境川(横浜市青葉区〜藤沢〜江の島に至る河川)は、時代・地域によってさまざまな呼び名がありました。境川の主な古名・堀川(ほりかわ)・境の川・境河・高座川(たかざがわ)・藤沢川(ふじさわがわ)このうち 堀川(ほりかわ) は、▶ 鵠沼・片瀬・藤沢宿の周辺で古くから用いられた名称で、江戸初期〜明治にかけて文献に登場しま と。古語で「堀」は、単に掘った溝ではなく境界・領域の区切りとしての水路を表すことがあります。境川は、・武蔵国と相模国・高座郡と鎌倉郡の国境・郡境になっていたことから、“境を示す川=堀(境界の水路)”= 堀川という説であると。左:弘法大師像右:地蔵菩薩坐像左:弘法大師像、椅子に座り、左手に数珠、右手に独鈷杵(とっこしょ)を持つ。独鈷杵とは、両端に1本の突起がある密教の法具で、古代インドの武器が起源。煩悩を打ち砕く仏の智慧の力を象徴し、チベット仏教や日本の真言宗、天台宗、禅宗などで用いられます。右:地蔵菩薩坐像。右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ坐像。造成工事中の浅場家の本家の広大な敷地跡。「鵠沼における淺場家の本家は、現在の藤沢市に相当する地域にあった「原の淺場太郎右衛門」です。この家は、明治時代初期に鵠沼を代表する豪農であり、水田、畑、山林などを広く所有していました。戦後に鵠沼を離れたため、浅場家に関する資料は現在見つけることが非常に困難となっています。 ●本家の名称: 原の淺場太郎右衛門●本家の特徴:・明治初期に豪農として知られていた。・水田、畑、山林などを広範囲に所有していた。・当時の屋敷には「千両箱のうだつ」が上がっていたという。・当時21軒あった淺場家の総本家とされていた。」 在りし日の「浅場家の本家の広大な敷地」をGoogle Mapから。 そして次に訪ねたのが、100mほど東側、小田急江ノ島線沿いにあった尼寺・本真寺。[本真寺 通称「尼寺」夢想山本真寺(浄土宗)。本尊阿弥陀如来。創建は明治36年(1903)、颯田本真尼により下鰯(現鵠沼海岸三丁目)の細川家別邸に布教及び日清戦争病没者の供養のため「慈教庵」として開山されました。しかし、関東大震災て慈教庵は倒壊。翌年現在地に移転し仮本堂を建立し、昭和10年(1935)に再建されました。震災後何時から本真寺と号されたかは不明です。現在は男性の住職てすが、昭和8年に書かれた『現在の藤沢』(加藤徳右エ門著)には、”本庵は全部尼僧にして男気なし”と記されています。境内には「文士宿」の異名で知られる旅館東屋の初代女将長谷川ゑいの墓や、鵠沼海岸別荘地を開発した伊東将行の墓碑もあります。][【颯田本真】弘化2年(1845) ~昭和3年(1928)愛知県生まれの尼僧。慈善事業家。現在のボランティア活動家の草分け的存在。全国の地震や津波などの被災地に衣類等の援助物資を送るとともに、自身でも被災地に足を運び救援活動を行っていました。本眞尼を敬慕する人たちが関東での布教を懇願し、なかでも細川糸子という人が三河まて本真尼を訪ね熱心に依頼しました。再三の要請に心が動かされ、鵠沼の細川家の所有地の一角に慈教庵を結び布教活動を行いました。昭和10年の再建を見ず、昭和3年に故郷の三河で入寂。「布施の行者」と尊称された颯田本真の生涯は、書籍等にも綴られています。 参考:鵠沼を巡る千ー話「第0155話 慈教庵創建」]颯田本真尼をネットから。ここ鵠沼に来たのは、本真寺の前身となる説教所「慈教庵(じきょうあん)」を開設した支援者の一人に招かれたからだと。山号の「夢想山(むそうざん)」は、本真尼が同庵を訪れる10年ほど前に見た夢の光景と、鵠沼の光景が似ていたからだという。境内にある池を跨ぐ小さな朱塗りの太鼓橋。仏教寺院の「放生池」を模したもの。朱塗りの太鼓橋の先には観音堂(供養堂・題目堂)が。「鵠沼海岸開拓者 伊東将行之墓」👈️リンク。鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓。本堂を斜めから。宗派: 浄土宗山号: 夢想山歴史:もとは「慈教庵」という庵が鵠沼海岸にありましたが、大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊しました。大正13年(1924年)1月、尼僧の**颯田本眞尼(さったほんしんに)**によって、現在の位置に仮本堂が建立され、再興されました。颯田本眞尼は「全国6万戸を救った尼僧」としても知られています。境内:境内はこじんまりとしていますが、手入れが行き届いており、静かで美しい雰囲気です。朱塗りの太鼓橋が特徴的な景観を作り出しています。本堂前の石造三重塔。動物供養塔。三界萬霊塔。本堂を正面から。薬師瑠璃光如来像。右手:施無畏印(せむいいん)「恐れることはない、安心しなさい」と示す手左手:与願印(よがんいん)「願いをかなえる、救いを与える」印 そして、万病に効く薬が入っていると信じられている「薬壺」を持つ。 五劫ごこう思惟しゆい阿弥陀仏。五劫思惟阿弥陀仏は、通常の阿弥陀仏と違い頭髪(螺髪らほつ)がかぶさるような非常に大きな髪型が特徴です。「無量寿経」によりますと、阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間ただひたすら思惟をこらし四十八願をたて、修行をされ阿弥陀仏となられたとあり、五劫思惟された時のお姿をあらわしたものです。五劫とは時の長さで一劫が五つということです。一劫とは「四十里立方(約160km)の大岩に天女が三年(百年という説もある)に一度舞い降りて羽衣で撫で、その岩が無くなるまでの長い時間」のことで、五劫はさらにその5倍ということになります。そのような気の遠くなるような長い時間、思惟をこらし修行をされた結果、髪の毛が伸びて渦高く螺髪を積み重ねた頭となられた様子を表したのが五劫思惟阿弥陀仏で、全国でも16体ほどしかみられないという珍しいお姿です。落語の「寿限無寿限無、五劫のすり切れ」はここからきています。屋根瓦(本瓦)を積み重ねて造った塔・「瓦塔(がとう)」瓦を積み重ねて造った塔を 瓦塔(がとう) といい、本来は奈良時代の古寺(例:法隆寺・飛鳥寺・元興寺など)で発見されることが多い、貴重な遺構の形式。しかし江戸時代以降にも、庶民の信仰や講中の寄進で作られた「模造瓦塔」「供養瓦塔」 が実在。本真寺のこれは、まさにその後者の系統と考えられる と。近づいて。境内の六地蔵。笑顔が可愛らしい六地蔵。こちらも。「尾﨑恒子(おざき つねこ)」供養塔。本真寺は、ジャーナリスト・作家である横山源之助の恋人であった尾﨑恒子ゆかりの寺院。 詳細は以下の通りと。尾﨑恒子:横山源之助が明治40年頃から亡くなるまで関係を持った恋人とされる人物。源之助の臨終にも偶然居合わせた友人と共に立ち会っている。関係:横山源之助の墓所が元々あった場所から鵠沼の本真寺に改葬され、後に尾崎恒子と彼女の娘である梢もこの寺に埋葬されている。 このように、本真寺は横山源之助と尾﨑恒子の墓所がある、ゆかりの深い場所 と。境内の地蔵尊。近づいて。「延命地蔵(子育地蔵)」であっただろうか。再び朱の太鼓橋を反対側から。御堂の内陣。三体の仏像(+小像数体) が安置されていた。左:大黒天中央:観音菩薩(聖観音or如意輪観音)右:地蔵菩薩朱の太鼓橋越しに本堂を見る。こちらが本真寺の山門。 山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。「私たちの宗旨(しゅうし)名称 浄土宗宗祖 法然上人(源空) (承安五年—西暦一一七五年〜建暦二年—西暦一二一二年)開宗 承安五年(西暦一一七五年)ご本尊 阿弥陀仏(立像・座像)称名 南無阿弥陀仏教え 阿弥陀仏を深く信じ、ひたすら南無阿弥陀仏とお念仏を称えるだけ でどんな罪深い人でも救われるお経 お釈迦様が説かれた 「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」の三部経を大切にしております本堂のご本尊に、先ず合掌」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.27

閲覧総数 212

-

2

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその2

鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。この先が最初の目的地であった。藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。右手に大きな石碑があった。松岡静雄先生之庵趾碑。[この場所は、かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた場所です。明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます。海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に移り住みました。この庵を《神楽舎(ささらのや)》と名付け、在野の言語学者として日々研究を重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを発刊していました。昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより石碑「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。 参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著]海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)。家族・親族実父:松岡操 - 儒者、医者実母:たけ兄姉 松岡鼎 - 医師 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 柳田國男 - 民俗学者弟 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。松岡家兄弟らの写真(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑。裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??「松岡静雄先生之庵趾」碑を後にして、次の目的地に向かって鵠沼海岸7丁目の住宅地内を進む。左手に石鳥居が現れた。ここが「高根地蔵尊」。藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。石鳥居前での説明を聴く。石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。 近づいて。「高根地蔵尊」。 地蔵堂の内部に安置されていた「高根地蔵尊」。今でもお地蔵さまの足元には、子供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように積み上げられているのであった。 [高根地蔵神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の開祖山上新右衛門建立したものです。鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後をとげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。『現在の藤沢』加藤徳右衛門著(昭和8年刊行)には、次のように記されています。「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]以下もネットから 『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。藤沢の高根地蔵藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た小さな祠堂が建てられている と。決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した歴史の秘話に触れることができるのも、このような「小さな地域史」探訪の醍醐味なのであった。「高根地蔵尊」をズームして。その先を右折して、鵠沼新道線を進む。コモダ歯科医院手前の路地を左折。藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。「しらす直売所 田むら丸」前には列が。藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人でゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。美味そう!!小田急線に沿って北に歩く。そして次に訪ねたのが「浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場」。藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場。「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。[浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。]「浜道 弘法大師堂」。 本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札が掲げられていた。「準四国八十八ヶ所法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや第二十五番 宝珠山津照寺」 【仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。 この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。】と。堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められていた。地蔵菩薩立像をズームして。弘法大師像をズームして。隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作 と。いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、左の方が形態をよりとどめていた。こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所にまとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から続いている道。庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っていることは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・

2025.11.26

閲覧総数 225

-

3

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1

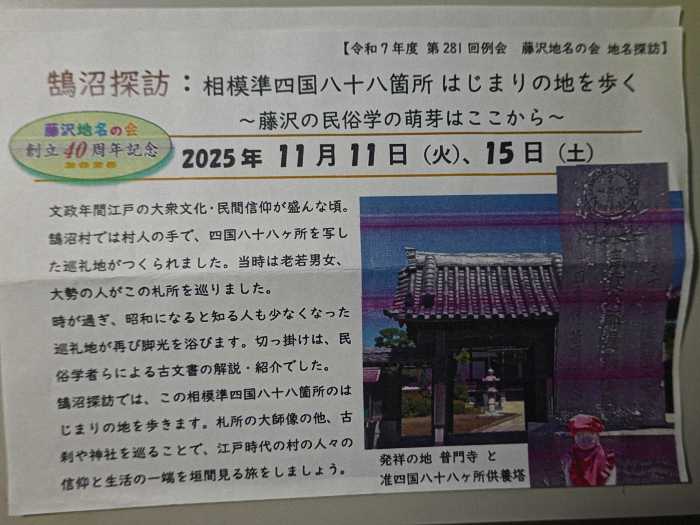

この日は2025年11月15日(土)、「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」に参加しました。「文政(1818年~1831年)年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地がつくられました。当時は老若男女、大勢の人がこの札所を巡りました。時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。」 ●予定コース鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散(午後2時半頃予定)予定コース(都合により一部変更することがあります)[ 7.0km程度、高差なし]※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です) ※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合 (午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)申込日 :11月3日(月)~11月7日(金) 受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施) ※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、小田急線鵠沼海岸駅に40分ほどで到着。改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし会員会費200円を支払う。この日の散策用資料(全20ページ)をいただきました。そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。私は7名の2班にてスタート。鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。左手にあったのが、入口表札から法華宗本門流の晴明庵。鵠沼海岸駅周辺👈️リンクの昔からの路を進む。鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地を進む。この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、江戸~明治期以前から存在した「鵠沼村の生活道」を引き継いだものと。道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点もあった。これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、江戸~明治の農道の曲がり方(地形に沿う道)と同じ特徴であると。つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。今回、主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を[ ]つきで転記させていただきます。転記することにより、私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的です。[【=鵠沼地域の概要=藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったものです。鵠沼地区全体がなだらかな平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。【鵠沼の歴史】奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、土甘(とがみ)郷という地名があり、古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、北部にある皇大神宮は、土甘郷の総社であったと云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し“大庭御厨(おおばみくりや)“👈️リンクが成立しました。鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったとみられています。鎌倉時代から室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。中世の和歌や紀行文に登場する“砥上が原(とがみがはら)”という地名は、この辺りが荒野てあったことを示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が発達してゆきます。江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領になりました。大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで続きます。砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網による漁が行われ生活の糧となります。また、江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として使われていました。また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも度々登場しています。明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目されると、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通、碁盤の目状の整備された別荘地には東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした旅館東屋は、「文士宿」の異名で知られ、多くの文人が集いました。また、江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気を博していきます。戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地となりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は、現在では藤沢市内13地区の中で最も人口が多い地域になっています。] [【鵠沼の集落】明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。その中でも、人口の集中した集落は 9 つ(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落です。ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマスなどを主に獲っていたそうです。明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が残るのみになりました。]明治初期の鵠沼村。鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。ここ「鵠沼地区宗教史年表」👈️リンクから。 左:明治時代の鵠沼村の集落と小字右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。相模国準四国八十八ヶ所👈️リンクとは。[=四国遍路とは= 参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。弘法大師(空海)もこの地で修行され、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝わります。中世には修験者が、未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です。四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂があり、このニつを参拝することが求められている点です。※お砂踏み~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。=相模国準四国八十八ヶ所=相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を発します。後に、鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を選び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書にも記されています。この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が大師像を造り各地に設置したという説が有力です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、文政3、4年であることにあります。霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られています。なお1番札所の感応院👈️リンクは普門寺の本山であります。1番と結願の88番札所(普門寺)の2箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。この霊場をつくった縁によるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法)] 私の「四国八十八ヶ所霊場巡り」👈️リンクは車での移動であったが、既に2015年に結願しているのだ。[昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。]相模国準四国八十八か所の順路をズームして。以上 ポイントを纏めると●相模準四国八十八箇所の概要 ・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。 ・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。 ・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が 発願し、文化3年(1806年)に計画されました。 ・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから 流行しました。 ・現状: ・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が あります。 ・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが 確認されています。 一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。・相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場。・霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏となる。・堂となっていても、屋外に石仏が祀られているだけのケースもある。・開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人で、善応は88番普門寺の住職だった人物。・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに 関東大震災によって廃寺や廃堂となった札所が多い。・結果、札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある。・当時の札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かったようだ。・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。霊場の写真もネットから。鵠沼の弘法大師像堀川の淺場太郎右衛門父子二代の発願になる「相模國準四國八十八箇所」のうち、鵠沼村内に置かれたものは次の9か所である。この他に法照寺境内には、もう1体の弘法大師像が小堂内に安置される。手前が第48番札所の大師像とされる。相模國準四國八十八箇所の概略は第0084話、詳細は相模国準四国八十八ヶ所を参照されたい。第七十九番 大東観音堂第六十三番 毘沙門堂第五番 原地蔵堂 地蔵立像と併置第二十五番 濱道堀川地蔵堂 地蔵立像と併置第五十六番 堀川大師堂 地蔵坐像と併置第四十一番 苅田稲荷社第四十七番 密嚴山遍照院普門寺大師堂第四十八番 善光山天龍院法照寺第八十八番 密嚴山遍照院普門寺本堂=結願札所鵠沼地区地蔵尊・弘法大師像年表 西暦 和暦 月 日 記事1654 承応 4 5 吉 石上の地蔵菩薩立像、造立(鵠沼最古の石仏。昔は石上の 渡し場近くにあった)1655 承応 5 石上稲荷神社境内の地蔵菩薩立像、造立(遺失)1670 寛文10 8 16 本鵠沼2-4-36大東町内会館裏の地蔵菩薩立像(南無阿弥陀仏)、造立1780 安永 9 11 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の地蔵菩薩像(立像丸彫り)、造立1820 文政 3 6 吉 法照寺境内の第48番札所弘法大師石像(坐像丸彫)、造立1820 文政 3 6 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の第25番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 6 吉 浅場邸内の準四国八十八箇所霊場第56番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 本鵠沼5-10-21苅田稲荷の第41番札所弘法大師像(坐像丸彫)、造立1821 文政 4 3 浅場太郎右衛門、普門寺境内に大師石像と大師堂建立1843 天保14 2 4 堀川山上新右衛門、鵠沼海岸7-19-12に地蔵尊立像・高根地蔵堂造立1943 昭和18 日本精工拡張で東毘沙門堂準四国第63番大師像を鵠沼墓地 髙松家墓所に移動1958 昭和33 1 20 鵠沼松が岡4-19-5小田急線一木通り踏切脇の地蔵菩薩立像、造立1986 昭和61 11 21 鵠沼神明3-4(鵠沼墓地)の延命地蔵、造立1995 平成 7 関根善之助、普門寺境内に大師堂建立、寄進 ・・・つづく・・・

2025.11.25

閲覧総数 293

-

4

龍の口竹灯籠へ-2

本堂の手前、右奥にあった日蓮大聖人像を撮ったが・・・。昼間であれば。しっとりと闇に沈む竹筒の奥、ひとつの小さな灯が、まるで呼吸するように揺れていた。外の冷たい夜気とは対照的に、内側の竹肌は炎にあたためられ、淡く琥珀色に染まり、何十年も風雨にさらされてきた竹の表情までも優しく浮かび上がっていたのだ。龍の口竹灯籠の灯りは、ただ“照らす”のではなく、見る人の心に柔らかな静寂をしみ込ませ、急ぐ時間の歩みをふっとゆるめてくれるのだった。大書院手前の「幻想庭園」。夜の闇を背景に、光・竹・水・そして“物語”がひとつの舞台のように組み上げられていた。 ■ 空間の主役 ―― 龍の姿画面右側に横たわる流木から形づくられた龍は、まるで今にも息をし、闇へと舞い上がるかの如くに。赤い点の“目”がほのかに光り、静寂のなかに潜む力を象徴しているようでもあった。近づいて。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っていた。それはまるで地から立ち上る気のよう。■ 背後に浮かぶ天女の影竹垣に映し出された天女は、光の線がかすかに震えながら形を保っており、龍が天へと昇る時に現れる導き手の如くに。龍と天女が同じ画面に収まることで、“龍口”という土地の伝承性がとても濃く演出されていた。そして右下の水面は青く照らされ、龍が棲む清浄な池のイメージ。竹の黄色い光と対比することで、「地の灯」と「水の灯」が呼応していた。様々な角度から。青い水面に散った緑の光は、ただの反射ではなく、水の上に咲く星の花の如くに。ひとつひとつの光は鋭く、しかし水のゆらぎに合わせて静かに形を変えながら漂っています。まるで、「夜の池に、緑の星座が降りてきた」そんな印象であった。青の深い水底は夜空のようで、その上に落ちた緑の光は瞬き、淡く滲み、やがてまた別の姿に生まれ変わるのであった。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っているのであった。それはまるで地から立ち上る気の如くに。■ 竹の灯りがつくる、やわらかな陰影手前の丸い竹格子の灯りは、光が細かい編み目を通って外へこぼれ、周囲にやさしい揺らぎの模様を落としていた。■ 奥に浮かぶ竹細工の明かり後ろの吊り灯籠は、竹の表皮を薄く削ったような柔らかな曲線を持ち、まるで小さな行灯(あんどん)が枝先にとまっているかの如し。木の葉がわずかに揺れると、灯りもふわりと呼応し、“晩秋の息づかい”を感じさせるのであった。ズームして。■ 編み目からこぼれる、温かな光竹の細かな輪の連なりが無数の小さな“窓”となり、そのひとつひとつから温かな光がこぼれ出ていた。強い光を受け止めながらも、編み目がそれを和らげて。そして、その先右側にあった龍の竹灯籠。■ 闇に浮かぶ金色の龍切り抜かれた竹の隙間から漏れる灯りが、鱗、爪、髭、そしてうねる体の曲線を鮮やかに浮かび上がらせていた。灯りは一点ではなく、竹一本一本に宿っているため、龍の輪郭は“燃えるような揺らぎ”をまとい、まるで今にも息を吹きかけて動きだしそうに。右側には「龍」そして「竹かぐや」の文字も浮かび上がっていた。 左側下には、山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿が。ズームして。■ 闇から現れる龍の横顔横から見ると、光が竹の奥から溢れ、彫り抜かれた線のひとつひとつが浮き彫りのように立体的に浮かび上がっているのであった。細長い鱗の並び、胸の張り、うねる胴の曲線――どれもが光の強弱と陰影で生命感を帯びて見えたのであった。山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿を見下ろして。龍口寺・大書院。その前には、竹灯籠が横向きに地面に置かれ、ただの“道の明かり”ではなく、歩く人を静かに導く、光の川のように見えたのであった。■ 線となって流れる灯り細長い竹に空けられた無数の丸い穴から、白い光が点々とこぼれていた。その光が連続すると、まるで夜の大地の上に一本の光の流線が描かれているように。歩くたびに、視線の先へすっと伸びていくその線は、流れゆく川のようでもあり、星座を地面に散らしたようでもあったのだ。近づいて。■ 粒が生む「光の流れ」竹の中を流れる光が、そのまま大地へ滲み出して。大小の丸い穴からこぼれる光は、ひとつひとつが金色の粒のように。その粒が密になったり疎になったりしながら曲線を描くことで、まるで光自身がしなやかに蛇行する一本の川になっているのであった。「遠藤笹窪谷公園竹灯籠エリア藤沢市で最も豊かな自然が残されている場所の一つである「遠藤笹窪谷公園」の【ほたるのタベ】イベントで使用された灯籠が並べられています」。 そして仁王門まで下り、「龍口刑場趾」を見る。■龍ロ刑場跡とは?龍ロ刑場跡(神奈川県藤沢市片瀬3丁目)は、鎌倉時代に設けられた処刑場で、現在の龍ロ寺周辺に位置する歴史的霊場です。1271年、日蓮聖人(日蓮大聖人)が幕府の弾圧を受け、「龍ノロの法難」として知られる処刑未遂事件の舞台となりました。この時、日蓮は斬首されそうになったものの、伝説によれば江の島方面から光の玉が飛来し、処刑が中止されたとされます。この出来事が「龍ロ法難」として日蓮宗の四大法難の一つに数えられ、現在は龍ロ寺がその歴史を伝える場所となっています。周辺は住宅地に変わっていますが、過去の処刑場の記憶が残っているとされています。 再びテント作りの「受付」を見る。 そして龍口寺前交差点を通過する江ノ島電鉄の車両を。神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目にある江ノ島電鉄と道路併用のカーブが、江ノ島電鉄・龍口寺前交差点。江ノ島電鉄は、江ノ島駅のすぐ東側、龍口寺前交差点付近から鎌倉方面の神戸橋交差点までが、道路併用区間で、龍口寺前交差点のR=28mは、普通鉄道としては日本一の急カーブとなっているのだ。そして江ノ島電鉄・江ノ島駅に到着。ポスター「SHONAN SUNSET」。夕陽に照らされた雲が、赤、橙、紫へと滑らかに溶け合い、まるで空全体が燃えているかのよう。湘南の空が時折見せる、“奇跡の色彩”が完璧に捉えられていた。 遠くに見える富士山は、赤く染まる空に黒い影として浮かび、堂々とした存在感を放って。このシルエットこそ、湘南の夕景が人の心を惹きつける大きな理由のひとつ。「江ノ島」駅。 鎌倉行きの電車が入線。■江ノ電はどこで列車すれ違いするのでしょうか?鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、長谷の各駅と、鎌倉高校前-七里ヶ浜間にある峰ヶ原信号場ですれ違います。鵠沼と稲村ヶ崎は島式(1面2線)、江ノ島と長谷は対面式(2面2線)です。峰ヶ原信号場には客扱いをするホームはありません。島式ホームとは、ホームの両側が線路に接している形状のこと。まるで線路が島を取り囲んでいるかのように見えることから島式ホームと呼ばれています。そして利用した藤沢駅行きの電車が。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.11.24

閲覧総数 360

-

5

龍の口竹灯籠へ-1

すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。 江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『江のピコ』。小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「ピコリーノ」。地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、観光客の人気スポットになっている。もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として小鳥のデザインが採用されたもの と。踏切を渡り、「江ノ島駅」を見る。 そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。「龍口明神社(元宮)」の石鳥居が左手に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。扁額は「龍口明神社」。「第十五回 龍の口竹灯籠」のポスター。・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)・時間: 午後5時~午後8時・場所: 龍口寺境内(神奈川県藤沢市片瀬3-13-37)・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な秋の夜を楽しむイベント。詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参詣の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養や、お願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。灯籠奉納受付所のテントが前方に。「奉納者芳名板(ほうめいばん)」が右手に。 龍口寺の仁王門(山門)前の「第十五回 龍の口竹灯籠」の入口の飾り。複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。● 左側の竹灯籠の刻字「龍 口 寺」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に配列されていた● 右側の竹灯籠の刻字「藤 沢 市」(同じ構造)● 中央下部の竹筒「竹灯籠」と刻まれた短めの竹灯籠が金属製U字ガードレールの前に置かれている。仁王門。扁額「龍乃口」と。 仁王門の先の石段。山門前の石段を斜めから。山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた竹灯籠が中央、左右に並べられ、内部に本物の蝋燭が灯されていたのであった。LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。蝋燭の灯りの特徴。・光が 揺らいでいる(ゆらぎのある光)・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない上部から覗くが如くに。龍の口竹灯籠会場図。山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。左側。右側。「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。大小さまざまな竹灯籠。斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。移動して。竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。ズームして。裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると感じるのであった。手水舎手前を。大本堂とのコラボ。闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながるとまるで大地そのものが灯っているかのようであった。渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。左手には浄行菩薩像が。大本堂前。大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。 ・・・つづく・・・

2025.11.23

閲覧総数 420

-

6

片瀬西海岸からの夕景-1

この日は11月15日(土)、朝から鵠沼へ「藤沢地名の会 地名探索」に参加し15時前に終了し解散する(後日ブログアップ予定)。17時から始まる片瀬・龍口寺で開かれている「第15回 龍の口 竹灯籠(たけとうろう)」を観に小田急片瀬江ノ島駅に向かう。片瀬江ノ島駅構内には大型のクラゲの水槽が設置されているのだ。半透明のミズクラゲでゆったり浮遊する様子は実に幻想的なのである。クラゲ水槽に近づいて。クラゲ水槽は改札内へのコンコースにあり乗降客は早速記念写真やスマホに撮っていた。この水槽は少し離れた場所にろ過装置が設置されていて、配水管を通し水質管理、水温調節、異常が生じれば新江ノ島水族館に即伝わる仕組みなどが備えられているのだと。同館クラゲ担当の方は毎日、餌やり、海水の状況、ミズクラゲの姿の確認など行うのだ と。ミズクラゲ(Aurelia aurita)をズームして。特徴は・体が円盤状で透明。・中央に四つ葉のクローバー状の“4つの輪”(=生殖腺)が見える。・触手は細く短い と。■ どこに生息している?・世界中の温帯〜熱帯海域に広く分布。・日本では沿岸部ならほぼどこでも見ることができる。・港湾や内湾など、やや富栄養化した場所にも多い。1. 傘の縁に細かい“フリル状のひだ”が並んでいるミズクラゲ最大の特徴は、傘の縁に多数の触手(短いタテガミ状)がずらりと並ぶこと。この縁の部分だけがくっきり写り、「レース」「羽毛」のように見えたのであった。・薄くて平たい傘 横から見ると、ミズクラゲは扇形・半月形に見えることがある。・傘表面に模様が無い タコクラゲ、サカサクラゲ、アマクサクラゲなどは模様があるが、 ミズクラゲは透明で模様がほぼ無いのだと。傘をゆっくり収縮→拡張のリズムで動いていた。主に“漂う”生き物で、潮流や水流に大きく影響されるのだと。小田急電鉄・片瀬江ノ島駅(2020年改築の新駅舎)。この駅舎は、日本でも珍しい 「竜宮城(りゅうぐうじょう)をモチーフにした駅」 として有名。■ 1. 竜宮城をイメージした外観・建物全体が「浦島太郎がたどり着いた竜宮城」をモデルに設計・朱色・金色・青緑の屋根という華やかな配色・千鳥破風・唐破風、曲線の軒先など“神社建築+竜宮城”のデザイン → 江ノ島観光の玄関口として象徴的な駅舎に仕上がっている■ 2. アーチ形の入口(白い「門」)・写真中央の白いアーチ部分は、・竜宮城の入口「門」のような造形を模しており、・曲線を強調した意匠になっています。■ 3. 金色の装飾・屋根の各所に金箔風の装飾が施され、・「竜宮城の豪華さ」を演出。そして片瀬西浜にある片瀬漁港に向かって進む。片瀬江ノ島駅前(駅前ロータリー付近)から美しい夕日の姿が現れた。時間は17:12。この場所のこの日の日没は17:37と。椰子(ヤシ)と夕日のシルエット。フェニックス(カナリーヤシ)。江ノ島周辺のランドマーク的な植栽で、リゾート感を演出しているのであった。国道134号線が前方に。江ノ島周辺ならではの植栽である フェニックス(カナリーヤシ) が逆光でくっきり浮かび上がり、晩秋の江ノ島らしいドラマチックな夕景が眼前に拡がったのであった。まっすぐ伸びた高いヤシの木は、江ノ島周辺によく植栽されているフェニックス・カナリエンシス。幹が真っすぐ、頭頂に大きな扇状の葉、シルエットが非常に美しい樹形なのであった。夕日との相性が抜群で、まさに「湘南らしい風景」を象徴しているのであった。雲の下に空隙(すきま)があり、太陽光がそこから漏れていた。晩秋・初冬特有の澄み切った空気によって、黄金色が強く出ていて、海面からの反射光が写真下部を明るく照らしているのであった。江の島漁港の整備完了を記念して、「無事故を祈願して」建てられたという「海の詩」の像。■ 作品名海の詩(うみのうた)■ 作者親松 英治(おやまつ えいじ)日本の彫刻家で、湘南地域に複数の作品を残しています。■ 所在地片瀬漁港(片瀬海岸)の広場江ノ島水族館の少し西側、片瀬漁港荷捌き場の前に設置。■ モチーフ海の生命力人と魚が一体化したような躍動的造形「海とともに生きる片瀬・江の島」の象徴的作品 と。「海の詩」のシルエットが完全に夕日と重なり、“躍動感”が強調された写真が撮れたのであった。移動して、江の島を背景に。片瀬漁港(片瀬江の島漁港)から見た相模湾の夕日 を捉えて。手前が片瀬漁港の内湾。静かな水面が夕日の光を伸びやかに反射していた。片瀬漁港の外側の防波堤には人影が見え、散歩や写真撮影をする人が立ち並んでいるのがわかるのであった。雲の下側が切れているため、雲と地平線の隙間から光がこぼれる“ドラマチックな夕焼け” の典型的パターンを捉えることが出来たのであった。非常に薄くだが、遠くに箱根・伊豆半島の山影が見えた。条件が良い日はこの位置に富士山のシルエットも現れるのだが、この日は富士山は雲に隠れて。海面の反射(グラデーション) が主役になっていたのであった。片瀬漁港の外側の防波堤をズームして。その手前には、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が現れていたのであった。太陽から海面にまっすぐ伸びる光が美しく、静かな片瀬漁港の雰囲気を引き立てていた。片瀬漁港から江の島を望む夕景を。漁船の静かな佇まいと、江の島シーキャンドル(灯台)のシルエット、そして海面に映る柔らかな光が融合して、まさに “片瀬漁港らしい夕景”なのであった。写っているのは片瀬漁港の定置網・釣り船・遊漁船など。写真中央の船には「第十八ゆうせい丸」と読み取れる文字があり、実際に片瀬漁港に所属する船。太陽が雲に隠れて、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が姿を消した。夕陽が沈みゆく空の中で、雲の縁だけが薄く金色をまとい、まるで空が自らの境界をそっと縁取っているように白い輝きが静かに滲んでいるのであった。雲のふちに夕陽の光が当たって、白くきらりと光っている。まるで雲が輪郭だけ輝いて浮かび上がっているようなのであった。そして沈みゆく太陽が厚い雲の下からわずかに顔をのぞかせ、その光が雲の縁を内側から焼き付けるように再び白く輝く。闇へと沈む雲の下で、陽光だけが最後の抵抗のように鋭い光の縁を刻んでいるのであった。沈む陽が雲の縁を白く照らし、港の水面まで夕光が流れ込む時間なのであった。停泊した漁船の影が静かに伸びて。いつまでも佇んで見つめていたい時間、空間なのであった。ズームして。太陽に近い部分は、黄色・白色・ややオレンジが混ざった高輝度の輝きが確認できる時間なのであった。反射の中心は太陽直下にあり、強い橙色の帯(光の道)が水面に伸びていた。水面は完全な静水ではなく、小さな揺れ(リップル)があるため、反射光が細かな線状に分解されて揺れて見える状態なのであった。太陽は水平線に向かって。円形がほぼ完全に見える状態に。厚い雲の縁は太陽が真下にあるため、逆光によって輝く「エッジライト」現象が発生しているが如くに。 ・・・つづく・・・

2025.11.21

閲覧総数 400

-

7

片瀬西海岸からの夕景-2

太陽が再び顔を見せ、見事な光の帯が。反射光が細かく分断され、光の帯がざらついた質感で揺れて見えていた。手前側は比較的影になっているため、反射光の明るさがより強く際立つ状態で。光の帯の先端の砂浜で遊ぶ親子連れ。これは典型的な「サンロード(太陽の道)」と呼ばれる現象。「太陽の道」とは、弱い風が吹き、水面に小さな波が立つなど特定の条件が揃った時に、水面に光が反射して道の様に見える自然現象を指す。ズームして。太陽が水平に伸びる雲に一部隠されている状態を正面から。太陽の上半分は雲の上に出ており、下半分は雲の下から。海面には太陽の光がまっすぐ縦に反射していて、明るい光の帯が海の表面に伸びていた。水面は大きく荒れてはいませんが、小さなさざ波があり、光の帯が細かく揺れた模様に。空は太陽の周りが濃いオレンジ色で、上の雲は暗く、下の方へ行くほど赤みのある色に変わって。遠くの海は影になっていて、徐々に暗く見えて来たのであった。片瀬西浜から平塚方面へ向かって、長い砂浜がゆるやかに湾曲しながら続いている様子が見えた。相模湾沿いの特徴で、江の島を基点にして西方向へ大きな弧を描くように海岸線が伸びていた。伊豆半島がプレート運動で北北西へ押し込まれているため、相模湾全体が湾口が開いた弓形の地形になっているのだ。相模川・酒匂川などの河川が運んだ砂が、沿岸流によって東へ運ばれ、藤沢・茅ヶ崎方面に供給されることで砂浜が維持されているのだ。明るい光の帯(サンロード)が次第に弱くなり始めた。太陽をズームして。夕日が水平に伸びた雲の隙間から見えている場面。太陽はほぼ沈む直前で、細長い楕円形のように見えて来た。雲に隠れているため、上半分が覆われ、見えている部分が横に押しつぶされたような形なって来たのであった。海面が適度に揺れているため、光は一本の線ではなく、細かく分かれた光の筋が連なって帯状になっている状態に変化して。手前の海面では光が広がり、ゆらぎを伴った反射となり、光の帯がやや太く見えて来た。全体として、夕日が海面に強く反射してできる、典型的な日没時のサンロードが。太陽が水平線上部の黒い雲に隠れて、これがこの日の日没の如くに。空全体は夕方の光で淡い橙色から赤みへと変化し、上層の雲も同じ色調に染まって来た。水平線上部は暗く影になっており、その上に太陽の明るい部分だけが強く浮き上がって見えているのであった。この日の日没を追う。そしてこの日の太陽は完全に水平線上の雲に隠れて。江の島の姿を。江の島シーキャンドルの灯りは未だ。ゆるやかに湾曲する西浜からの砂浜の光景を見る。真っ赤に色づいた太陽が地平線近くに沈み、相模湾の海面からは光の帯が完全に消えて。海は夕方の暗さを帯び、表面にはわずかな揺れだけが残り、静かな水面が一様に赤みを含んだ淡い光を受け止めていたのであった。相模湾全体が静まり、光も影もゆっくりと均されていく、落ち着いた夕暮れの瞬間なのであった。江の島を背景にした、片瀬漁港周辺の夕方の光景。左奥には江の島シーキャンドル(展望灯台)があり、島全体が落ち着いた薄暗い色に包まれて来たのであった。西浜を後にして国道134号を江の島入口方向に向かって歩く。辻堂方面を振り返って。関東ふれあいの道「関東ふれあいの道」は、一都六県を巡る自然歩道です。沿線の豊かな自然にふれ名所や史跡を訪ねながら、古里を見直してみませんか。⑥ 湘南海岸・砂浜のみちこの道は、県内17コースのうちの6番目です。ここから江の島を背に国道134号を西へ、新江ノ島水族館、湘南海岸公園を通り、鵠沼橋の西縁には聶耳(ニェアル)記念碑が建っています。鵠沼橋を渡るとサイクリングロードに入り、右手に松林、左手に砂浜を眺めながら歩くと、茅ヶ崎柳島海岸が終点です。途中、海に浮かぶ烏帽子岩(えぼしいわ)や平島を見ることができます。終点からは、国道134号を渡って、北へ600mくらい歩くと、浜見平団地バス停(茅ヶ崎駅行)に到着します。片瀬橋から境川の河口そして江の島を見る。上流側には小田急線・片瀬江ノ島駅に続く弁天橋を見る。江の島上空も僅かに赤く染まって。江の島入口交差点の横に建つマンション群。小田急線・片瀬江ノ島駅を弁天橋越しに見る。片瀬江の島観光案内所のすぐ横、江の島へ渡る橋(弁天橋)に向かう歩道沿いに設置されている沿道アート(ストリートモニュメント) 。天に昇るモダンなイメージの龍が。折しも観光客を乗せた人力車が2台。中国人であっただろうか?国道134号「江の島入口」交差点越しに江の島を見る。 すばな通りを江ノ島電鉄・江ノ島駅方向に進む。「塩バニラ君」と。名物江の島塩バニラ・ソフトクリームの店。口に入れると塩気→甘味→塩気と風味が移り変わるのだと。「すばな通り」とは神奈川県藤沢市・片瀬江ノ島駅前から江の島弁天橋へ向かう商店街(約250m)の通り。観光客が江の島へ渡る際に必ず通る“江の島参道の入口”にあたります。江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」から江の島に向かう道。「すばな通り(洲鼻通り)」の名前の由来は、この地域に古くからある地名 「洲鼻(すばな)」 に基づくと。● “洲鼻” の意味「洲(す)」= 川口や海辺にできる砂州(砂が堆積した細長い土地)「鼻(はな)」= 地形が突き出した部分(岬のような意味)つまり「海に向かって細長く突き出した砂州の先端部分」を意味する。江の島の付け根(片瀬側)は、昔は砂州が東西に伸びる地形で、まさに「洲鼻(すばな)」と呼ぶのにふさわしい土地であった と。「ここは すばな通り 江ノ電江ノ島駅」碑。 ハラミステーキカレー・ピザの店「Kalae Ribs kitche」。すばな通りを北へ進むと左側に「道標」と案内板。江の島弁財天道標。この道標は、平成十一年一月、ここより170メートル南の洲鼻通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたもの と。「市指定重要文化財(建造物) 昭和四十一年(1966)一月十七日指定「江の島弁財天道標」この石柱は、江の島への道筋に建てられた道標の一つです。江の島弁財天道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術を、江の島で考案したという杉山検校が寄進したと伝えられ、現在市内外に十数基が確認され、そのうち市内の十二基が藤沢市の重要文化財に指定されています。すべて頂部のとがった角柱型で、その多くが、正面の弁財天を表す梵字の下に「ゑのしま道」、右側面「一切衆生」、左側面に「二世安楽」と彫られています。この文言は、江の島弁財天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。この道標は、平成十一年(1999)一月、ここより170メートル南の洲鼻(すばな)通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたものです。 平成二十六年(2014)三月 藤沢市教育委員会 」 「湘南しらす」の幟旗の店。 「湘南生しらす井 ¥1,450」と。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.11.22

閲覧総数 392

-

8

牛久大仏へ(その3)

牛久大仏の胎内への入口。■ 牛久大仏・胎内構造(参考)階層 名称 内容地下 光の世界 阿弥陀如来の光を表す演出空間1F 知恩報徳の世界 壁いっぱいの金色の万体仏2F 蓮華蔵世界(ご慈光の世界) 絵画・展示3F 霊鷲山の間 説法の場を模した空間4F (機械室) —5F 展望室(地上85m) 窓から外の景色を眺望※「光の世界」は実際には地下フロアに位置しています。牛久大仏の内部「光の世界」(地下・胎内 1階)。阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう) の小型立像で、背後に大きく放射状に広がる 後光(ごこう) が特徴。「光の世界」は牛久大仏の胎内の入り口であり、・阿弥陀如来の十二の光・救済の光・浄土の入り口を象徴した空間。足元には賽銭箱が置かれていた。ズームして。牛久大仏の胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 の内部通路。「光の世界」に続く通路にあたる空間。胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 に展示されている光の書(ライトアップ書作品)「本願:阿弥陀如来の根本の誓い「四十八願」の総称。浄土真宗ではとても重要な言葉 無碍光(むげこう):阿弥陀如来の「十二光」のひとつ “さまたげられることのない光”“無限の智慧の光”」 万燈会(まんとうえ):無数の灯り(ろうそく・灯籠)を供え、仏や霊に追善供養する 法会(ほうえ) のこと。 牛久大仏でも、夏の行事として「万燈会」が開催され、 夜の大仏と灯りの幻想的な雰囲気が人気である。 そのため胎内展示にも「万燈会」という書作品が並べられていた。大仏胎内1階の香りは蓮花(はす)の香りです。知恩報徳の世界(2階)阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちで、祖師の御化導としての写経をさせていただきましよう と。「東本願寺 浄土真宗東本願寺派 本山」。ここは牛久大仏の内部、展望階(地上85m)へ向かう導線付近の壁面装飾。『空と佛 SORA × HOTOKE地上120m 世界一の大仏様と天空の眺め』“地上120m” は牛久大仏の総高を指し、“天空の眺め” は 大仏胸部(地上約85m)に設けられた展望室からの景観を表していた。さらに進む。額の下の札に書かれている文字:浄土の阿弥陀如来(切り絵)額の右下の小さなラベル:阿弥陀如来立像この作品は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)を切り絵で表現したもの。・背後の放射状の光(光背)は「十二光仏」としての阿弥陀如来を象徴・足元の蓮華は「極楽浄土」の象徴・右手を上げ左手を下げた姿は「来迎印(らいごういん)」で、 亡くなった者を浄土へ迎えるときの姿素材が金色で描かれており、切り絵としては非常に豪華な表現。世界最大青銅製の大仏様ギネス世界記録:1995年に登録されました各部寸法・全長 120m・展望台 85m・総重量 4000t・左手の平 18.0m・顔の長さ 20.0m・目の長さ 2.5m・口の長さ 4.0m・鼻の高さ 1.2m・耳の長さ 10.0m・人差指 7.0m(比較図)自由の女神(40m)奈良の大仏(14.9m)階層表示4・5F 蓮華山の間3F 知恩報徳の世界(20m)2F 知恩報徳の世界1F 光の世界牛久大仏 ギネス証「WORLD RECORDGUINNESS BOOK OF RECORDSTHE TALLEST STATUEIS A BRONZE STATUE OF BUDDHA120 METRES HIGHIN USHIKU CITY, JAPANSTRUCTURALLY DESIGNED AND BUILTBY KAWADA INDUSTRIES, INC.AND COMPLETED IN 1993PETER MATTHEWS NORRIS McWHIRTER(Peter Matthews の署名) (Norris McWhirter の署名)」【世界記録ギネスブック(ギネス世界記録)世界で最も高い像は、日本・牛久市にある高さ120メートルの青銅製の大仏像です。この像は 川田工業株式会社 によって構造設計および建設され、1993年に完成しました。(ピーター・マシューズ、ノリス・マクウォーター署名)】 「光雲無碍(こううんむげ)浄土真宗でよく用いられる言葉で、・阿弥陀如来の光明(智慧の光)は、雲に遮られることなく、すべてを照らす・どんな迷いや煩悩があっても妨げられず、平等に救いが及ぶという教義を表す語」 と。右足親指先端の実物大模型牛久大仏の右足親指は、長さ:約1.7m人がすっぽり入るほど巨大で、展示されている模型はその 先端部分 をそっくりそのまま再現したもの と。世界一背が高い大仏浄土真宗東本願寺派・本山東本願寺の開祖・親鸞聖人ゆかりの地である、常陸の国。その地に仏都の中心的なものとして建立されたのが、台座をふくめると120mもの高さになる青銅製立像「牛久阿弥陀大仏」です。この茨城県牛久市にある世界一背が高い大仏は、胎内に入ることができ、地上85mまでエレベーターで上がることができます。総重量は4000t。目の長さ2.5m、耳の長さ10m、人差し指7mという大きさです。浄土庭園本願荘厳の庭(図中の各名称)・正覚の滝(しょうがく)・四十八願の石(しじゅうはちがん)・大心海(だいしんかい)・願船亭(がんせんてい)・因位の流れ(いんい)・悲願の湧泉(ひがんのゆうせん)・願力廻向の流れ(がんりきえこう)・横超の橋(おうちょう)浄土庭園・牛久阿弥陀大仏・本願荘厳の庭・群生海(ぐんじょうかい)・發遣門(はっけんもん)・定聚苑(じょうじゅのその)・正門御本尊(東本願寺御本尊阿弥陀如来立像)四天王寺の宝塔心柱をもって制作された鎌倉時代前期の名作。東京都の有形文化財に指定されている。親鸞聖人御旧跡(~関東における親鸞聖人の足跡~)建保二年(一二一四年)四十ニ歳の春、親鸞聖人は妻子をともなって常陸の国へと移り住まわれ以降、約二十年間にわたってこの地で布教の日々を送られました。稲田を中心に教化を進められ、以降、筑波山、鹿島など各地をまわり布教された親鸞聖人の足跡は、数多くの寺院や旧跡、伝説などによって、今もしのぶことができます。浄土真宗の根本聖典となる「顕浄土真実教行証文類」(教行信証)」は、この間に著されたものであり、その完成年をもって浄土真宗立教改宗の年(一ニニ四年)としています。「親鸞聖人略年譜親鸞聖人は承安三年(一一七三)京都日野の里にてお生まれになりました。養和元年(一一八一)九才のとき、青蓮院において慈円僧正のもとで出家され仏教を学ぶため比叡山に登られ、横川の常行三昧堂で修行された聖人は、どうしても自らの問題を解決できませんでした。建仁元年(一二〇一)二十九才のとき山をは下りられ六角堂に百日間こもられてのち、吉水の法然上人のもとへ行かれました。法然上人のもとで阿弥陀如来の本願による完全な他力念仏(浄土門)を学ばれました。聖人は、阿弥陀如来の本願による念仏の教えは、すべての人々に平等であり、釈尊がお生まれになったのは、この教えを説くためであったと確信し、布教活動をされました。しかし、承元元年(一ニ〇七)三十五歳のとき、念仏禁止の法難にあい越後(新潟県)に流罪になりました。(法然上人は土佐へ流罪)五年後赦免になりましたが、しばらく越後にとどまりました。聖人は、 四十二歳の頃、越後から常陸の国(茨城県)笠間の郡、稲田郷に移られました。稲田を中心に精力的に布教活動を行い、念仏の普及につとめられました。その間、『教行信証』の執筆に力を注ぎ、浄土真宗の教えを文章で著しました。それは阿弥陀如来の本願を信じ、念仏申せば、仏となるという教えであります。六十歳を過ぎてから聖人は、京都に帰ることになりました。京都での聖人は、著述に精進されました。今日残る浄土和讃など親鸞聖人の著作の多くは、晩年に書かれました。幾多の出会いを順縁とし、多くの苦悩を逆縁とし、ますます信仰を深めていった親鸞聖人は、弘長ニ年(一ニ六ニ年)十一月二十八日京都の僧坊にて逝去されました。」 2021年(令和3年)1月12日(火曜日)読売新聞にて掲載された記事です。「渦巻く思い、受け止めて」 牛久大仏胎内の2階には大仏建造に関する資料が展示されていた。頭部の鉄骨模型。牛久大仏(全高120m)内部の骨組み(鉄骨フレーム)を、縮尺模型として表現したもの。実物の牛久大仏は、外側が青銅パネル、内部が鉄骨構造(ビルのような構造)で作られていた。写真の模型は、その内部構造がどのように組まれているかを分かりやすく示した、「立体トラス構造モデル」であった。実際の牛久大仏の内部構造(豆知識)・鉄骨総重量:約6,000トン・鋼板(ブロンズパネル)枚数:約3,000枚・内部は「展望台」「写経の間」などがある複層構造・建築方式は「スチールフレーム構造(鉄骨造)」で、巨大建築物そのもの。牛久大仏の顔と手の骨組みの模型。「高さ100メートルの大掃除」と御本尊。高さ100メートルの大掃除日本一大きい牛久大仏で、秋のお彼岸に年に一度の大掃除が行われた。清掃員は大仏の眼からロープにぶら下がり、高さ約1 0 0メートルにある大きな顔の汚れをプラシなどで手際よく流して行く と。牛久大仏の外部メンテナンスでは:・外壁の清掃(高圧洗浄)・銅板継ぎ目の点検・腐食・亀裂の有無チェック・塗装補修・避雷針の点検・受雷による金属疲労の検査などが行われていると。牛久大仏は落雷を頻繁に受けるため、避雷設備は特に重要である と。作業員がロープアクセス(高所作業技術)で清掃のため大仏の「まぶた部分」から外部へ出る場面の写真をネットから。写真位置は大仏の目の高さ(約80m前後)にあたるのだと。螺髪の清掃に向かう清掃作業員。これもネットから.春には桜の花が。エレベーターで牛久大仏の高さ85mの展示室・展望台まで上がる。(写真はネットから)牛久大仏の展望窓。牛久大仏の展望窓(胸部の高さ約85m地点)から見下ろした景色 。窓の隙間から見えているのは、大仏の足元に広がる 牛久浄苑(うしくじょうえん) という大規模な霊園。「お胸の部分の三本の窓この窓は、右端から見ても左端から見ても、同じ景色が見えます。三つの窓は、私達が迷わす信心を深める為心を一つにさせて頂けることを表現しております。」 参道と發遣門。こちらも参道と發遣門。白い建物の屋上一面に並ぶ太陽光パネル。「大仏比較図」左から順に🗿 牛久大仏(120m)・台座まで含めた総高 120m・地上85mに展望台(胸の位置)・立像として世界最大級・奈良の大仏(約18m)の約6〜7倍の高さ🏛️ 国会議事堂(高さ 約65m)・牛久大仏の半分強ほどの高さ・比べると大仏がいかに巨大かよくわかる🗽 自由の女神(台座込み 40m前後)・ニューヨークの自由の女神・牛久大仏の3分の1ほどしかない🗿 奈良の大仏(14.9m)・こちらは有名な東大寺の大仏・牛久大仏は奈良の大仏の「約8体分」の高さに相当■ 牛久大仏の圧倒的なスケールがわかる図この図からわかるポイント:牛久大仏(120m)は、→ 国会議事堂(65m)の 約2倍→ 自由の女神(40m)の 約3倍→ 奈良の大仏(15m)の 約8倍と、世界最大級の圧倒的な高さを誇ることが一目でわかるのであった。「仏教四大聖地」 を紹介している展示。① 成道の地(悟りの地)ブッダガヤ(右上)お釈迦さまが菩提樹の下で悟りを開いた地大塔(マハーボディ寺院)が有名仏教徒なら一度は訪れたい最重要聖地② 初転法輪の地 サールナート(左上)最初に説法をした場所(初めて“法”が転じた=初転法輪)ダメークストゥーパ(円筒形の大塔)が象徴仏教布教の始点③ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)された地横たわる涅槃像が安置されている未だ静かな雰囲気が残る聖地④ 誕生の地 ルンビニー(左下)お釈迦さまが生まれた地(現在のネパール)アショーカ王の石柱や池などが残る四聖地の中で最も穏やかな場所① 初転法輪の地 サールナート(左上)お釈迦さまが悟りを開いた後、初めて説法した場所写っている巨大な建造物は ダメーク・ストゥーパ(Dhamek Stupa“初めて法を転じた(初転法輪)” 聖地として世界中の仏教徒が巡礼に訪れる② 成道の地 ブッダガヤ(右上)菩提樹の下でお釈迦さまが “悟りを開いた” 場所写真は マハーボディ寺院(大菩提寺)仏教世界で最も重要な聖地の一つ③ 誕生の地 ルンビニー(左下)ネパールにあるお釈迦さまの生誕地アショーカ王の石柱 や、生誕の池がある世界遺産にも登録されている④ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)した場所長い涅槃像が安置される静寂の地パネルには「釈尊入滅の地」と説明があるはず牛久大仏内部では、ただ仏像を見るだけでなく、仏教の歴史・釈迦の歩みを学ぶためのミニ資料館 となっていた。この四枚の写真パネルは、釈尊の人生の重要な四か所(四聖地)をまとめて紹介している展示である。牛久大仏の胎内 4・5階「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」 にあった金色の御仏(みほとけ)を安置した納骨堂(霊位奉安室)●霊鷲山の間(れいじゅせんのま)・牛久大仏の胎内で最上階付近(エレベーターで上がれる最上部)・三日月状の黄金の空間・数千体の金色の阿弥陀仏が並び、納骨ができる部屋として機能●金色の仏像一体ずつが「御霊(みたま)」を供養する際の御仏・各一つの棚が「一霊位」・中には遺骨または遺品が納められている場合がある・「永代供養」のための区画として申し込めるつまり、これは一般的にいう「納骨堂」「霊座」「永代供養墓」にあたるもの。ここが胎内の最上部で、静寂と光に包まれた空間であった。牛久大仏・胎内「霊鷲山の間」 にある永代供養の奉安者名(霊位)を記す名簿塔(霊位掲示柱)「南無阿彌仏」 「万燈会」。 これも 牛久大仏の胎内(4〜5階・霊鷲山の間)にある「胎内仏(小仏像)を安置した納骨壇(納骨棚)」牛久大仏の内部・納骨堂(霊堂)の中央祭壇(ご本尊前)。・阿弥陀如来の名号「南無阿弥陀仏」の掛け軸・周囲に多数の小金仏(観音像)が並ぶ・金色の荘厳された空間■ 左右にある仏像阿弥陀如来立像(胎内仏) の見本牛久大仏の胎内に奉安される小仏像(約20~30cm)極楽浄土へ導く阿弥陀如来を現したものその後ろの光背は「放射光」と呼ばれ、阿弥陀の無量の光明を表します■ 胎内仏奉安(永代経)主な内容(案内板から読み取れる部分)・胎内仏に亡き人(先祖・家族など)の法名を記す・牛久大仏胎内の「霊鷲山の間」に半永久的に安置される・毎朝・毎夕、さらに年忌にあわせて永代経(供養)が営まれる・供養料(永代経志納金)が一口 20万円(案内板に明記)・希望により複数口の申し込みも可能・法名(戒名)、俗名、没年月日などを記録し管理仏教で最も重要な象徴のひとつ「蓮華(れんげ)」蓮は泥の中から清らかな花を咲かせるため、「迷いの世界(煩悩)から悟りへと開く清浄さ」 を象徴。牛久大仏の胎内にある「写経(写仏)・休憩スペース」。壁に掛けられているのは、写仏(しゃぶつ)作品・仏さまの線画に、花や季節のモチーフを加えた彩色写仏・背景に筆文字(願い・法語)・作者による手書きの書と絵が組み合わされた奉納作品牛久大仏では参拝者が写仏をして奉納することもでき、その代表的作品が展示されていることがあるとのこと。座布団の並んだ段状の座席は 写経や写仏、または法話・瞑想などを行うための座席 と。ズームして。写経・写仏体験コーナー」で、写真の二人は 写経(または写仏)をしているところ。「宗教の共通点(しゅうきょうのきょうつうてん)信じること感謝すること奉仕すること(ほうしすること)」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.19

閲覧総数 352

-

9

牛久大仏へ(その4)

牛久大仏の内部見学を終えて、地上へ。「本願荘厳の庭(ほんがんしょうごんのにわ)」・本願(ほんがん) 阿弥陀仏の「本願」(衆生を救う誓願)を意味します。・荘厳(しょうごん) 仏教語で「飾り整えること」「厳かに美しく整えること」。 仏や浄土を荘厳=美しく表現する、という意味があります。・庭(にわ) そのまま「庭園」。つまり 「本願に基づいて荘厳(美しく整え)られた庭園」 という意味で、牛久大仏周辺にある浄土庭園の一部(日本庭園)を指す案内板牛久大仏の敷地内にある 「本願荘厳の庭」 の一部、つまり日本庭園の中心となる 池泉回遊式庭園 の景観。① 池泉(ちせん)庭の中心に広がる大きな池で、水面に周囲の木々が映っていた。池泉回遊式庭園は、日本庭園の中でも歩きながら景観を楽しむタイプで、牛久大仏の庭園でも代表的な構成。② 配石(石組)右側に大きな岩が配置されていた。これは山や島を象徴し、庭園の構図に重心と静けさを与える伝統的な手法。③ 滝口と流れ左奥には小さな滝(流れ)が見えた。水が動くことで庭に生命感を与え、「浄土」の象徴としても用いられていた。④ 植栽(松・低木・刈込)池の周囲には松やサツキ、日本庭園らしい丸く刈り込まれた低木を配置。これらの植栽は四季を感じるために計算されて配置され、春の花・夏の緑・秋の紅葉・冬の雪景色を楽しめるのであった。■ この場所の意味牛久大仏の庭園は「浄土の世界」をイメージして造られており、・水面の静寂・石の安定感・緑の優しさなどが調和した、非常に落ち着いた雰囲気の庭となっていた。滝口と流れ。「大心海(だいしんかい)阿弥陀如来(あみだにょらい)は大海のように広く深い慈悲と智慧のお心ゆえに「大心海」とも言われます。この池は阿弥陀如来そのものを顕わしています。」 ● 「大心海(だいしんかい)」とは?仏教で阿弥陀如来の心を形容する言葉で、「大海のように広く、深く、限りない慈悲と智慧を持つ」という意味がある。「心」が海のように無限に広がり、すべての存在を受け入れ救うという阿弥陀如来の性質を表した表現。● この庭園の池=阿弥陀如来を象徴看板にあるとおり、この池は単なる景観要素ではなく、阿弥陀如来の大いなる心を象徴するために造られた池 です。浄土庭園では、水面に「浄土」を表す意味があり、牛久大仏の庭園でもその伝統が受け継がれている。アジサイの花が開花中。近づいて。牛久大仏の胸部にある三つの長方形のスリット窓(展望窓)を下から見上げて。・大仏の胸(胸部外壁) を下からアップで撮影。・中央に 縦長の窓が3つ・下には袈裟(けさ)のひだを表した曲線の外装パネルが見えた■ この三つのスリット窓の役割① 展望窓(胸部展望室)牛久大仏の内部にはエレベーターで上がれる展望フロアがあり、高さ約85m付近(胸の位置)に展望室があった。そこから外を見るために設けられているのが、この3つの窓。② 外から見るとスリット状に見える理由・仏像の外観デザインを損なわないように細い形になっていた・内部の明かりが外に漏れさせない工夫でもある と。構造上、強風の影響を受けにくい窓形状■ この位置から見える景色胸の展望室からは牛久市一帯、天気がよければ筑波山遠方にはスカイツリー、反対側は霞ヶ浦方向まで見渡せる非常に見事な眺望とのことだが、この日は曇天で視界はあまり良くなかった。再び牛久大仏を正面から。ズームして。戻りながら、牛久大仏の境内にある「売店エリア(仲見世通りのような商店街)」 の様子を。青唐辛子 ちびっこみそ、れんこん関係の商品、にんにく味噌漬けごぼう、野沢菜、きゅうりなどの漬物などが並んでいた。牛久大仏の入口付近に並ぶ土産店のひとつ・「時代屋」。特に 漬物・佃煮・味噌・干し芋・れんこん加工品 など、茨城らしい特産品を多く扱っている店。牛久大仏の「阿弥陀如来像(立像)」を描いた絵馬。牛久大仏のスタンプ(御朱印ならぬ“記念スタンプ”)。丸い頭、柔らかい表情、赤ちゃん風の体型で描かれているのは阿弥陀如来をデフォルメした「子ども阿弥陀さま」 です。・頭の粒々 → 螺髪(らほつ)のデフォルメ・手を合わせている → 合掌(礼拝)・衣は阿弥陀如来の定型の袈裟(衣紋)・足は結跏趺坐ではなく、キャラ風に簡略化牛久大仏の巨大さとは対照的に、親しみを持ってもらうための“癒やしキャラ” に仕上げられていた。御朱印を頂きました。光雲無礙(こううんむげ)意味:阿弥陀如来の光明(慈悲の光)は、雲のようにすべてを覆い、何ものにも遮られることなく(無礙)、すべての衆生に届く。浄土三部経(特に『無量寿経』)に基づく思想で、“阿弥陀仏の光はあらゆる人を隔てなく照らす”という浄土真宗の中心思想。中央の角印は「東本願寺印」(ひがしほんがんじ)を 篆書体(てんしょたい)で分割して図案化したものであろうか。そして帰路へ。大黒PAにてトイレ休憩後、横浜ベイブリッジを渡る。海運業・T.S. Linesの大型トラック。横浜ランドマークタワーがある「横浜みなとみらい21」地区を望む。日本船籍の大型クルーズ客船「飛鳥Ⅲ(Asuka Ⅲ)」。船籍港 日本/横浜全長・全幅 230m×29.8m総トン数 52,265GT喫水 6.7m航海速力 最高20ノット横揺れ減揺装置 フィン・スタビライザー乗客数 740名乗組員数 約470名客室数 381室 (全室海側バルコニー付き)そして、定刻に無事到着し、この日の日帰り旅行を終えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.20

閲覧総数 330

-

10

牛久大仏へ(その2)

牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.18

閲覧総数 405

-

11

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6

★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進 が分裂 森友・加計政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界 で不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 【以下 後日記入】 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 202 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・

2025.11.15

閲覧総数 400

-

12

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5

★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹👈️ ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設👈️ 六会中学校にプール完成 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」発表👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.14

閲覧総数 816

-

13

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-4

★六会地区 歴史年表-12年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料大正時代大正元年 1912 六会村人口 三九四九名 東京市よりワシントン 戸数 五九五戸 ポトマック湖畔に桜三〇〇〇本 六会村西俣野に瞽女淵記念碑建立 寄贈👈️ 2年 1913 横須賀海軍水道完成(水源は中津川) 藤沢警察署亀井野駐在所設置 (旧道亀井野下 下山酒店先下屋敷側) 3年 1914 厚木県道改修工事完了 桜島大噴火👈️ 六会村人口 四四七七名 戸数 六一〇戸 第一次世界大戦始まる👈️ 4年 1915 第九代六会村村長に加藤九右衛門 第一回全国中学校野球👈️ (亀井野)再選 大会大阪で開催 六会村下土棚、長谷川巳之助、 厚木県道沿いで酒屋を開業 5年 1916 長後・戸塚間ツルヤ自動車バス運行 開始 広田清治、尋常高等六会小学校校長に 任命 6年 1917 六会村 人口 四五八四名 戸数 六三一戸 (亀井野 一六一戸 今田 三七戸 下土棚 九六戸 西俣野 八七戸) 六会村吏員給料 村長一二〇円 助役 一〇〇円 収入役 一〇五円 書記 九八円 7年 1918 第一〇代六会村村長に杉山松五郎 第一次世界大戦終結👈️ (今田)就任 藤沢に初めて電話架設 米価高騰により各地で暴動発生 六会村下土棚東側に電灯点る (六会村で最初) 8年 1919 藤沢町田線(藤沢町5町田町)が県道に 認定された 9年 1920 第一回国勢調査実施 11年 1922 六会村青年団結成、団長に尋常高等 六会小学校長の広瀬正治就任 六会村下上棚、金子春吉自転車業を開始 12年 1923 六会村に自転車が見られるようになる 関東大震災発生 六会村の被害死者一五名 負傷者一四名 行方不明一名 家屋全壊七五七棟 半壊五九六練 13年 1924 第一一代六会村村長に広田兵蔵(土棚)就任 尋常高等六会小学校訓導塚越喜一、高一 児童約四〇を引率し大山登山実施 大山登山の歌(広田俊夫作詞)成る 14年 1925 尋常高等六会小学校同窓会設立、 ラジオ放送開始👈️ 初代会長小倉喜一 東京六大学野球リーグ戦 六会村処女会結成、初代会長小泉セイ 始まる👈️ 東京~上野間に地下鉄開通★六会地区 歴史年表-13年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和元年 1926 六会村、晩霜のため桑・茶の被害甚大、 桑相場高騰 六会村青年・処女会・同窓会の機関誌 「六会の叫び」第二号発行 2年 1927 六会村下土棚消防組結成、初代組頭に 第一回都市対抗野球大会 金子友治就任 始る(最初の野球実況放送) 大正天皇御崩御 3年 1928 六会村亀井野駐在所改築移転 第九回オリンピック、アム 六会村亀井野下より西俣野上を経て ステルダム大会、初めて 大船に通ずる道路(大船用田線)開通 日章旗上がる(織田幹雄、 鶴田義行)👈️ 4年 1929 第一二代六会村村長に飯田伝之輔 世界一周ドイツ飛行船 (俣野) 就任 ツェッペリン伯号霞ヶ浦に 小田原急行鉄道、江の島線開通 着陸👈️ 六会駅開設 片瀬江の島~新宿間の運賃 九五銭 初の国産ウィスキー・ 六会村役場新築落成、二階家となる サントリー発売 6年 1931 六会農民組合結成、組合員五四名 小作料の引下げを目指す 7年 1932 一三代六会村村長に長谷川周作 チャップリン来日👈️ (亀井野)就任 五・一五事件勃発👈️ 8年 1933 六会村下土棚、模範耕地整理組合結成、 国際連盟を脱退👈️ 組合長矢地要吉 六会村石川の秋本信善、秋本漬物工場 発足 六会村産業組合創立、組合長渡辺時蔵 横須賀海軍通信隊六会分遣隊、六会村 亀井野に駐屯 六会村 人口 四九三〇名 戸数 七二一戸 9年 1934 尋常高等六会小学校教員広田俊夫、 渋谷駅前に忠犬ハチ公の 郷土史「六会読本」を編纂刊行 碑が立つ👈️ 11年 1936 第一四代六会村村長に小菅一鉱 二・二六事件勃発👈️ (土棚)就任 尋常高等六会小学校校庭に二宮金次郎 銅像建立 六会村電井野の長谷川敏夫、町田線沿に 六会郵便局を開設 12年 1937 御所見・六会両村境に県立診療所設立 日中戦争始まる👈️ (盧溝橋事件) 14年 1939 第一五代六会村村長に小倉久武(亀井野) 就任 15年 1940 藤沢市制施行 国民服令公布👈️ 16年 1941 初代市長に大野守衛就任 米穀配給通帳制実施👈️ 太平洋戦勃発 (真珠湾攻撃)👈️ 17年 1942 六会村藤沢市へ合併 金属回収令👈️ 六会村人口 四九九六名 (神社・寺院の仏具・梵鐘等 職業内訳 農業五七〇戸 工業二 戸 強制供出) 商業 一四〇戸 公務・自由業 二四戸 爆撃機本土初空襲 その他 六石 六会消防団は藤沢市警防団となる 18年 1943 下土棚の白山神社の梵鐘供出 日本大学農獣医学部創立 19年 1944 下土棚に海軍横須賀通信学校 藤沢分校開校、その後横須賀海軍電測 学童集団疎開実施👈️ 学校と改称 20年 1945 広島・長崎に原爆投下👈️ 農地調整法改正公布 第一回国民体育大会開催👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.13

閲覧総数 435

-

14

牛久大仏へ(その1)

利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・

2025.11.17

閲覧総数 507

-

15

芝・愛宕 散策(その1)

増上寺黒門を出て右に曲がって進むと、増上寺の建物群からぽつんと離れて旧台徳院霊廟惣門(きゅうたいとくいんそうもん)があった。増上寺山内の南端に位置する台徳院霊廟は、寛永9年(1632)に造営されたもので、2代将軍徳川秀忠の廟所。芝の徳川家霊廟の中で、最も規模が大きく、地形の起伏を利用した壮麗な建築群を誇っていた。しかし、昭和20年(1945)の戦災に際して、罹災を免れたのはわずかにこの惣門、勅額門、御成門、丁字門のみで。惣門が現地に保存され、それ以外の門は狭山不動寺(埼玉県)へと移築されて現存。台徳院霊廟惣門は2代将軍徳川秀忠(台徳院)の霊廊惣門で3代将軍徳川家光が建立させたそうで、左右に金剛力士像を配置した立派な門。朱漆塗りの入母屋造八脚門で朱色が鮮やかで美しく歴史を感じたのであった。惣門自体が重要文化財の上、左右に配置されている木造仁王像は港区の有形文化財に指定されており、風格十分。阿像。 吽像。 惣門を潜り反対側から。 三間一戸の八脚門.屋根は入母屋で,前後に唐破風。唐破風には多くの黄金の徳川家・葵のご紋が。 水路跡。 更に日比谷通りを進むと右手に芝東照宮(しばとうしょうぐう)が。祭神は徳川家康。神体は徳川家康寿像。旧社格は郷社。日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされる。増上寺の脇の道まで戻ると目の前に東京タワーの姿が再び。東京タワーの下の道を進むと前方に愛宕グリーンヒル森タワー愛宕マークヒル等の高層ビルの姿が見えた。 右手には東京プリンスホテル。 芝公園三丁目の交差点を左折すると、左手にあったのが雲晴院。浄土宗寺院の雲晴院は、松浦肥前守室(雲晴院尼)が檀主となり寛永10年(1633)建立、増上寺十七世照譽上人了學大和尚が遊學院と号して開山、後年法名より雲晴院と改号したと。聖観世音菩薩像。 左手に鎮座する石仏。 本堂。 「雲晴院」 と書かれた扁額。愛宕グリーンヒル森タワー、愛宕マークヒルと虎ノ門ヒルズ森タワー。 愛宕グリーンヒル森タワー、愛宕マークヒルの間にあるのが青松寺(せいしょうじ)。青松寺は、港区愛宕二丁目にある曹洞宗の寺院。山号は萬年山(ばんねんざん)。山門の扁額には「青松禅寺」 と緑の地に青の文字で。山号の「萬年山(ばんねんざん)」と書かれた扁額も。 山門の両脇には、薮内佐斗司作の仁王像が立っていた。左右、それぞれに向かい合って2体ずつという配置は永平寺で見たことがあったが、珍しいのであった。四体の像は「四天王」(してんのう)と呼ばれ、仏教世界観の中の須弥山(しゅみせん)の頂上に住まう帝釈天に仕え、仏法を守護することを念願としていると。それぞれの足元には、仏の示す親切がまだ分からない邪鬼を踏みつけているのだ。増長天(ぞうちょう)。世界の南方を守護する。五穀豊穣を司る。やり、戟を持つ。広目天(こうもく)。浄天眼をもって観察し、世界の西方を守護する。悪心をいさめ、仏心を起こさせるはたらきを司る。筆と巻子を持つ。反対側にも。左は多聞天(たもんてん)。夜叉を率いて世界の北方を守護する。毘沙門天ともいう。仏の道場を護って説法に耳を傾ける。剣と宝塔を持つ。また福徳を司るとして個別に信仰されている。右は持国天(じこくてん)。世界の東方を守護する。国を支える役を司る。芝というこの様な場所に、この様な大きな四天王を奉る立派な寺院があることに感激したのであった。中雀門。本堂。本尊は釈迦牟尼如来、脇侍に文殊、普賢の両菩薩を従えていると。「萬年山」と書かれた扁額。本堂前の仁王像・阿像。吽像。右手に観音聖堂。ここは礼拝堂とのこと。自己の内面と向かい合い、観音様の優しいまなざしに包まれて、穏やかなときをすごすことのできる空間であると。「観音聖堂」 と書かれた扁額が。坐禅堂の西側におわす観音菩薩像。愛宕神社交差点角にあったのが伝叟院。曹洞宗寺院の伝叟院は、愛宕山と号す。伝叟院は、青松寺第十世十洲補道大和尚が開山となり、正保3年(1646)に開創。現在曹洞宗大本山総持寺の出張所を兼務している模様。この寺は大正大震火災の際本区横死者の火葬場となつた場所であると。境内には百十数人の無縁の精霊を弔ふ為建設された、震災記念聖観世音菩薩像が立つ。此銅像は總高一丈六尺、帝室技藝委員高村光雲、並に山本瑞雲の原型を高橋凌雲が鋳造し、対象十五年九月一日に開眼供養したと。境内には別の石仏も。

2017.04.02

閲覧総数 314

-

16

世田谷区 九品仏・淨真寺の紅葉を愛でに(その1)

この日は2024年12月23日(月)、都内・有楽町で10数年来の海外旅行の旅友との飲み会に参加しました。毎年、この時期に都内に行く時には、途中下車して世田谷区内にある『等々力渓谷』そして『浄真寺』を訪ねることにしていますが、今年は『等々力渓谷』、『等々力不動尊』はパスして東京・世田谷区奥沢にある『浄真寺』を訪ねました。小田急線、田園都市線、東急大井町線を利用して「九品仏」駅で下車し、徒歩にて直ぐに『浄真寺』の参道の入口に到着しました。この地にはサギ科のシラサギ(白鷺)とラン科のサギソウ(鷺草)にまつわる悲話が伝わります。そのサギソウは世田谷区の花とされ、境内の「さぎ草園」では毎年8月上旬に多くの花を咲かせるそうです。「シラサギ」とは、ほぼ全身が白いサギ類の総称であり、シラサギという名前のサギがいるわけではないようです。『浄真寺』の山号は九品山(くほんざん)で、九品仏(くほんぶつ)とは後ほど触れるように、同寺に安置されている9躰の阿弥陀如来坐像のことを言うのです。「浄真寺参道」碑。「ニ〇一四~ニ〇三四年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進」案内。「浄眞寺」のHPには「昭和三十八年(1963)に九躰の阿弥陀佛像と釈迦牟尼佛像の計十躰が東京都重要文化財に指定されました。保存状態として、各十躰の漆箔の浮き上がり、矧ぎ目の損傷や化佛の脱落割損が多く認められ、東京都と世田谷区の文化財関係者が綿密なる協議の上、平成二十六年(2014)より一躰ずつ、計十躰の修繕を公益財団法人「美術院」国宝修理所に遷座し二十年以上に亘る大修繕を実施する運びとなりました。つきましては、この仏縁により未来に引き継ぐ希代の大修繕事業(大勧進)の趣意をお汲みとり下さり、絶大なる御協力と御支援を賜りますよう懇願申し上げる次第でございます。」と。「九品佛参道界隈」案内碑。「九品佛参道界隈」案内図。文字がハッキリ見えるように、2枚の写真を繋げています。「浄真寺」のHPよりも案内図を。九品仏淨眞寺 境内図<昔> 参照:江戸名所図會。案内図にあった切絵図。「総門」の切絵図。「せたがや界隈賞世田谷区では、昭和59年から平成4年までの隔年で、区民の皆さんに愛され、親しまれている世田谷区の街なみ形成のモデルとなる、魅力的な界隈を「せたがや界隈賞」として表彰してきました。「九品仏参道界隈」は浄真寺境内と参道周辺で良好な界隈が形成されていることから、昭和63年に「第3回せたがや界隈奨励賞」として表彰しました。」絵の右下に書かれている「お面かぶり」とは、江戸の時代より3年ごとに、この寺で奉修される「阿弥陀如来二十五菩薩来迎会」のことで、無形文化財に指定されているのだ。「上野毛五島美術館一帯」切絵図。「おもいはせの路おもいはせの路とは、玉川地域の緑と水の資源や歴史・文化資源をめぐるルートを、散歩道として提案したものです。この路には季節や時の流れとともに表情を変える古代から現代までのさまざまな顔が見えます。この路を歩くとき、人はいろいろと思いをはせるということで、この名を付けました。友達と、恋人と、親子で、夫婦で、あるいは一人で歩いてみてはいかがですか。」五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館。国宝「源氏物語絵巻」をはじめとする数々の名品を所蔵する美術館として、展覧会を中心に幅広い活動を展開している人気の美術館」 と。参道の入口右側にあったのが「玉川警察署 九品仏交番」。世田谷区奥沢7丁目34−1。「総門」に向かって、黒松並木の参道を進む。右手には「禁銃猟 警視廳」と三面に刻まれた石碑があった。背面には建てられた年が書かれていて、明治32年(1899年)と。「この辺りでは銃を使っての猟は禁ずる」という警視庁が出した明治時代の告知であると。当時のこの地域一帯はほとんど人が住んでおらず、雑木林ばかりの土地であった。狩猟もやりやすかった時代。この石柱はそういった古い時代の名残なのであろう。この後、境内にも同様な石碑が建っていたのであった。ここにも「2014年~2034年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進」案内が。九品仏の駅名にもなって親しまれる浄眞寺は、上品上生仏より下品下生の九品阿弥陀仏が奉安されております。この度、元禄以来の大修繕を行うこととなりました。未来に受け継ぐ、この大修繕事業に値遇を得ることは、稀代の勝縁と思し召し、大勧進に広く皆様のご協賛を賜りたく存じます。浄財を喜捨(きしゃ)された芳名は、結縁交名帳に記録し九品佛像の臺座内に永久保存します。詳しくは事務所、龍護殿にございます趣意書をご覧頂ければ幸甚です。 九品佛浄眞寺 住職 清水英碩」参道の紅葉したモミジを見つけて。「総門」が前方に大きく見えて来た。約200mの長さの参道には黒松を中心に植栽されていた。入り口の参道は「二河白道(にがびゃくどう)」を表しているのだと。火の河と荒れ狂う河に挟まれた白い細い道、白道は浄土往生を願う信心の道で一心不乱に念仏を唱えて極楽浄土へ渡ろうということを意味している と。樹齢30年以上の黒松の間に次世代を担う黒松の苗木を植樹し成長しているのであった。参道の中程の右側には九品仏広場という公園があり、参道と調和した雰囲気の良い、子供達の遊び場となっていた。その先左手には、三界萬霊塔・供養塔・庚申塔など8基の石塔・石仏が並んでいた。左側の石碑群に近づいて。中央に「奉寄進庚申供養塔」と刻まれた石碑が。右側の石碑・石仏群に近づいて。「お地蔵様」(左)と板状駒型庚申塔「・青面金剛像」(右)で、青面金剛像に三猿が彫られている。造立年は寛文十二年(1672)と比較的初期の庚申塔。その30年ほど前に鎖国となり、20年後には元禄文化の華が咲いた時代のものである。反対側から振り返って。モミジ葉が朝の陽光に輝いていた。そして「浄眞寺 総門」前に到着。「掲示板」。2024年末、2025年正月の予定が書かれていた。九品山唯在念佛院浄真寺(くほんさんゆいざいねんぶついんじょうしんじ)は浄土宗寺院。越後国村上泰叟寺の珂碩(かせき)上人を請うて延宝6年(1678)に創建されたものであると。総門前の石段の中央の手摺には「舟の櫓」を表した手摺が。「総門」に掲げられている扁額「般舟場(はんじゅじょう)」。常に行道念仏して現前に諸仏を見奉る「般舟三昧」する道場であり、参拝者に願往生の心を自然に発さんが為に書かれたものであるとのこと。「般舟三昧」とは浄土教で説く精神統一法。諸仏現前三昧、仏立 (ぶつりゅう) 三昧ともいう。7日ないし 90日間この三昧を行えば現前に仏を見ることができるのだと。「九品佛浄眞寺総門」と。書体は篆書体か?「新東京名勝 選外十六景 奥沢 九品仏」と刻まれた石碑。右手に「創建の由来」案内板が置かれていた。「創建の由来当山はひろく「九品仏」の名で親しまれているが、正式には「九品山在念仏院淨眞寺」といい、浄土宗に属し、境内約12万m2 ( 3万6十坪)は往古の面影を保存する都内有数の風致地区である。開山は江戸時代初期の高僧「珂磧(かせき)上人」で、四代将軍徳川家綱公の治世延宝6年( 1678 )に、奥沢城跡であったこの地を賜り、浄土宗所依の経典である観無量寿経の説相によって堂塔を配置し、この寺を創建された。「江戸名所図絵」に描かれている堂塔の配置と現状とはほとんど変わりはないが、昭和40年に本堂・仁王門とも茅葺きを銅板葺に改修した。」「創建の由来」案内板の後ろに「筋塀(すじべい)」という種類の塀があり、そこには定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる白い線が5本引かれていた。もともとは門跡寺院(もんぜきじいん)の証として5本の線を引いたのが始まりと。定規筋の数が寺の格式を表すようになり、3本、4本、5本のうち5本が最高ランクとされていると。門跡寺院とは、皇室一門や公家の方が出家して住職を務める寺院のことをいい、古くより皇室と関わりのある格式高い寺院とされているのだ。「九品佛道」と刻まれた石碑が「総門」右手奥に。そして「総門」下から、紅葉に輝く境内を。紅葉のピークを迎えた境内。例年より2週間程遅れていたのであった。左手にあったのが後ほど訪ねた「焔魔堂」。「焔魔堂」の参道右側の紅葉を追う。赤い帽子、前掛けの石仏に近づいて。「淨真寺」碑。「焔魔堂」その手前に「三途の川」に架かる橋。「三途の川」に架かる橋の前の石仏。「焔魔堂」の前を右に折れた奥にも5体の石仏が並んでいた。六体の石仏に向かう参道の紅葉を追う。「総門」を境内から見る。三体の石仏が仲良く並ぶ。こちらにも石仏が。「筋塀」前の紅葉。「六地蔵」であっただろうか?六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)の入口に立ち、衆生の苦を救うと言う有り難い地蔵様たち。そして引き返しながら見上げて。ここにも石仏群が。ズームして。こちらにも。 ・・・つづく・・・

2025.02.16

閲覧総数 110

-

17

成田山新勝寺へ

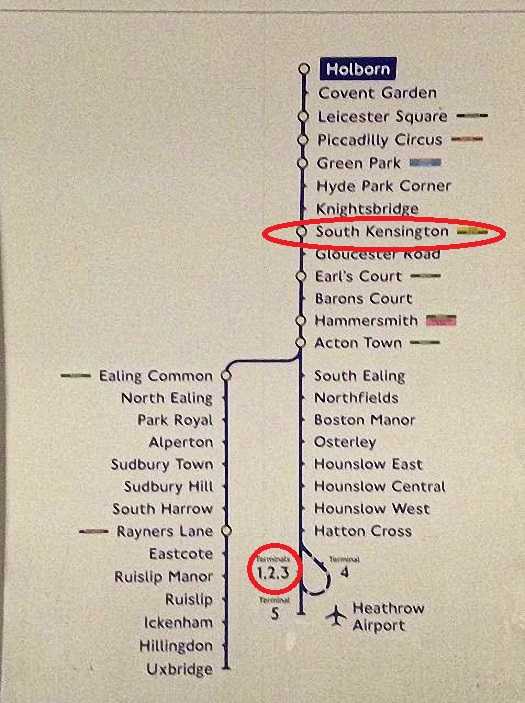

ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。

2025.11.16

閲覧総数 407

-

18

熱海・MOA美術館へ(その5)

重要美術品 「聖徳太子立像」 康俊 鎌倉時代 元応2年(1320年)。【朱の袴をつけて合掌するこの童子形像は、聖徳太子伝に基づいて制作された太子二歳のときの姿とされ、その形によって南無仏太子像とも呼ばれているhttp://www.moaart.or.jp/?collections=231】 鎌倉時代に入ると、弘法大師空海の幼少像とされる稚児大師像などのように、高僧や偉人の幼年時代を思慕する思想によって童子形の造形が見られるようになるが、本図の太子二歳像もその一例である。この像は、小児の愛らしい姿や柔らかな肌の感触と、鎌倉彫刻に共通する凜とした厳しさの見られる相好とが合致して、聖徳太子の英邁な智慧の輝きをよく示した作例ということができる。】 重要文化財 「聖観音菩薩立像」奈良時代 8世紀。【この像は頭部に三面宝冠をつけて立つ菩薩像で、宝冠正面の龕中に如来坐像が表されており、左手に蓮華の蕾を持ち、右手の先は首から下がった瓔珞(ようらく)を執る。頭頂部から台座までを一木から彫り出す技法で制作された檀像で、ほぼ直立しているが、腰には少し動きが見られる。】 面相や体部の表現などは、柔らかく穏やかなものとなっており、そこに仏像彫刻における日本的特色を見ることができよう。http://www.moaart.or.jp/collections/225/】重要文化財 「阿弥陀如来立像」 鎌倉時代 13世紀。【上品下生(じょうぼんげしょう)の来迎印を結び、雲上の蓮華座に立って極楽浄土より来迎する姿を表した阿弥陀如来像である。細部まで神経の行き届いた精緻な作りを示すこの作風は、鎌倉時代初期の大仏師快慶によって生み出された快慶様(安阿弥様)と呼ばれるものである。http://www.moaart.or.jp/?collections=229】鎌倉初期の彫刻界に興った新風が、写実的で力感にあふれた様式を示した中にあって、比較的穏やかで端正な作りの像を生んだ快慶一門の手になるものと思われる。台座裏には宝徳3年(1451)の修理銘があり、体部の金泥(きんでい)や台座などはこのときに手を加えたものであろう。】杉本博司 「月下紅白梅図」平成26(2014)年、個人蔵 。月明かりが照らし出した、紅白梅図を「月夜の梅」に見立てたというもの。この原寸大の新旧ダブル紅白梅図屏風を一堂に見ることができたのは、この期間、この会場に限られ貴重な時間と空間であった。しかしこれは絵画それとも写真?そして最後に同じく「杉本博司 「海景-ATAMI」」 を鑑賞する。杉本博司氏のこの発表会への熱きメッセージ。 杉本博司氏の代表作「海景」シリーズのうち、熱海の海を撮影した多くの作品が発表されていた。 水平線の高さを統一して撮影された海には、島や船や港が一切見えない。ただ空と海と光のみ。この海が生命の原点であるというメッセージを与えてくれる作品。 私のカメラのピンボケではありません。混沌の空と海か? 光の母の陽光が水面に。 そして美術館のあとは茶の庭を最後に散策。 この「唐門」は、もと神奈川県大磯町の三井家別邸城山荘内にあったもの。片桐門。天正18年(1590年)に片桐 且元(かたぎり かつもと)が薬師寺の普請奉行を務めた際、馬上のまま出入りしたという宿舎の正門。その後奈良慈光院に移され、ついで昭和十六年、神奈川県大磯町の三井家別邸城山荘内に移築されていたが、現在これも、ここMOA美術館内に移築されているのです。茶室「一白庵」では、お抹茶と和菓子が味わえるようです。光琳屋敷。尾形光琳が1712年に京都に建てた屋敷の再現。現存している図面などを元に建てているそうで、2階には16畳の画室があると。屋根と屋根の間に少し立ち上がっている小さい屋根のように見える物が「うだつが上がらない」といって用いられる「梲(うだつ)」。目庭の紅白の垂れ梅も開花。内部。土間から。照明が美しかった。極めて広い和の世界。 中庭。近くには竹林も。二條新町 そばの坊。和食・甘味 花の茶屋。茶室 「樵亭(しょうてい)」。備前池田藩の筆頭家老、伊木忠澄(1818~1886)は、晩年三猿斎と号し、茶の湯三昧の余生を送り、岡山の荒手屋敷には20に余る茶室が設けられていました。この茶室は、そのうち「大爐の間」と呼ばれた茶席を移築したものです。「樵亭」の名称は、この茶室の襖絵に、当館が所蔵する「樵蒔絵硯箱」伝 本阿弥光悦(重文)の蓋表にある樵夫と同様の図案が描かれていることにちなんで名付けられたと。「茶の庭」にはここ「樵亭」の露地に加え「光琳屋敷」、茶室「一白庵」などに多くのカエデ類が植えられており、見事な紅葉も楽しめる事間違いなしなのであった。 そしてMOA美術館をあとにし、再びエスカレーターで下る。 再びドーム型の「円形ホール」で、プロジェクションマッピングを楽しむ。いつまでも見つめていたい空間と時間。 正面エントランス横の石積みと滝。 帰路はバスではなく徒歩にて熱海駅に向かう。途中の遊歩道沿いの梅園にて梅を楽しむ。 青空が再び姿を現す。 そして見事な大島の姿がくっきりと。 そして前方下に熱海駅と新幹線の姿が。 今年、1月に続けてのこの日の熱海散策であった。糸川・熱海桜、熱海梅園、熱海サンビーチ、貫一お宮の松、起雲閣、MOA美術館と熱海の観光SPOTはほぼ制覇したのであった。残るは伊豆山神社+御朱印そして初島か?伊豆山神社は今週のMOA美術館の紅葉見物時に訪れたいと考えているのである。 MOA美術館の展示作品は基本的に全て写真撮影可であったので、写真を撮りまくったが今回のブログには、撮影した写真と共に、MOA美術館のコレクションページをリンクさせていただいた。これは、時間のあるときに、このブログに自らアクセスしMOA美術館の展示作品そしてその歴史を更に学んでみたいからなのである。 ---------------完--------------

2017.02.25

閲覧総数 572

-

19

『港・ヨコハマ』を巡る(その19): 往路~桜木町南改札口前~桜木町駅前広場~東横浜駅の碑~YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅~桜木町駅北改札東口~鉄道発祥の地

この日は8月19日(金)、天候も回復したので、久しぶりに『港・ヨコハマ』を訪ねることに。2019年の9月に『港・ヨコハマ』を巡る で(その18)までアップしたが、まだまだ訪ねていない場所があったので、更に!と思っていたが、この日に『落穂拾い』を決断し向かったのであった。前回訪ねた2019年9月はコロナの前。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年12月初旬に、中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されてから、わずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。わが国においては、2020年1月15日に最初の感染者が確認されたのであった。そして2020 年1月から2月にかけて、アジア各国を周遊してきた大型客船ダイヤモンドプリンセス号(DP 号)船内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が起きた。DP 号船内では 3,711人の乗員・乗客のうち、最終的に672名の感染が報告されたのであった。DP号は2020年2月3日に、ここ横浜港大黒ふ頭に接岸し、乗員・乗客の検疫が始まるとともに、無症状者、軽症者は主に関東地方各地および遠方の医療施設へ、医療を必要とする中等症、重症者は主に神奈川県内の医療機関に転送された。患者の転送は2020年2月3日から3月1日まで続いたのであった。そして神奈川県内12施設に転送されたCOVID-19感染者は70名にも及んだのであった。そして現在も継続しており、8月26日時点 のおいて全国の感染確認数19,413人、死亡者数321人、それぞれ延べ人数としては感染確認数1821万2025人、死亡者数3万8582人の深刻な状況が継続しているとのことである。上記の如きコロナの影響で、ここ1年以上は我が住む市の隣都町の『社寺旧跡』巡りをひたすら巡り続けて来たが、気分転換もあり、再び『港・ヨコハマ』を巡ることにしたのでもあった。この日も早朝に自宅を出発し、小田急線で湘南台駅に。そして横浜市営地下鉄で桜木町駅に向かったのだ。そして35分程で桜木町駅に到着。JR桜木町駅周辺の地図をズームして。JR根岸線 桜木町駅西口へのエスカレーターを上る。エスカレーターを下り、振り返る。「野毛ちかみち」は、はにかんだピエロがお出迎え!「ちかみち」は「地下道」それとも「近道」それとも「両方」の意か?ーーがこの日・(その19)の散策ルート。桜木町駅周辺を散策。JR桜木町駅南改札前(西口)が前方に。南改札口を出た正面には、なんと柱一つ一つが桜木町駅や鉄道にまつわる資料展示スペースになっていたのであった。「桜木町にやってきた鉄道車両初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。」「追憶の野毛・桜木町駅」「庶民の街として親しまれてきた野毛、またその玄関口として街の変遷を見守って来た桜木町界隈は、いつの時代も人々の活気ある息吹を感じ取る事ができます。野毛の風景 明治から大正、昭和まで、桜木町周辺の写真が展示されていた。夕焼けのような演出も相まって、ノスタルジックな雰囲気が。」「2代目桜木町駅舎と昭和40年代半ばの街初代横浜駅舎は改装を重ね、大正時代まで使用された。その後2代目駅舎は初代駅舎とほぼ同し位置に建てられた。駅が終点であった頃は、左写真のように左右対称の姿だったが、根岸線の開通、延伸とともに展示模型のような形になった。」「昭和の桜木町駅プラットフォーム昭和40年代、奥に見える商店街は間もなく消えようとしている。駅のプラットホームは街の移り変わりを見つめて来た。「横浜停車場」(初代桜木町駅)と「桜木町駅」( 2代目)の位置左 1883 (明治16)年の地図(青色)十2020 (令和2)年の地図 初代横浜停車場(初代桜木町駅)の歴史 1872(明治5)年 横浜停車場(初代横浜駅)開業 1915(大正4)年 横浜駅移転につき、桜木町駅に改名 1923(大正12)年 関東大震災のため駅舎等消失右 1932(昭和7)年の地図(緑色)十2020 (令和2)年の地図 2代目桜木町駅の歴史 1927(昭和2)年 2代目駅舎完成(関東大震災の4年後) 1964(昭和39) 根岸線延伸に伴い、駅舎の一部改築 1989(平成元)年 駅舎移転に伴い、旧駅舎はその設割を終え、解体」「鉄道が発信する文化鉄道創業時に、早くも横浜停車場の構内で商いをする人たちが現われました。以来、鉄道に関連した数多くの商売や文化が生まれてきました。・構内販売の変遷・明治~昭和 停車場と周辺の風景・鉄道がテーマの趣味と芸術」「鉄道旅行のお楽しみ江戸期の旅は徒歩による信仰と巡礼が目的でした。明治期、鉄道が利用されるようになると、やがて旅の目的は観光や仕事など、多様なものとなりました。・時刻表と観光案内詩のはじまり・鉄道の旅路で楽しんだ様々な飲食・明治~昭和 横浜ゆかりの名物たち「明治の横浜・鉄道路線案内明治初期、当時の人々にとって鉄道への関心は高く、多くの錦絵が残されましたり開業時の路線は現在でもほぼ同じルートをとりながら、高度に複線化されています。浮世絵展示が画面スクリーンに表示され、数秒ごとに桜木町駅にまつわる様々な絵に変わっていくのでついつい長居してしまいそう。この映像で桜木町駅周辺にたくさんの跡地が今も現存していることもわかります。・神奈川駅・鶴見駅・横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけて鉄道関連の史跡が数多く存在します。「横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけての鉎道連の史跡が多く存在します。」①神奈川駅跡②3代目 横浜駅跡③高島ヤード跡④2代目 横浜駅跡⑤鉄道発祥の地記念碑と初代横浜駅長室跡⑥東横浜駅跡⑦汽車道と橋梁⑧旧横浜駅プラットホーム跡⑨鉄軌道と転車台跡⑩外国人鉄道技術者の墓「錦絵」が画面に次々と。「河崎鶴見川蒸気車之図」。「横済ステーション蒸気入車之図」。「横浜新埋地高嶋町掲屋三階造海岸遠景之図」。「横浜鉄道蒸気出車之図」。「初代横浜駅と発着場の情景」初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。「初代横浜駅舎 半立体模型明治--大正の頃、初代横浜駅は観光スポットであった。桜木町駅時代も含め、多くの古写真が残っている。」「初代横浜駅乗車場 半立体模型明治初期、鉄道を題材にした錦絵が数多く出版された。和と洋が混在した人や街の様子がイメージできる。」「開業直前の横浜停車場1872 (明治5)年の舂頃に撮影されたと思われる横浜停車場の写真です。これにより鉄道創業期の客車の様子など、新たな発見がありました。」「鉄道創業の地・桜木町駅(旧横濱停車場)日本人と鉄道の出会いは江戸時代の末期でした。明治時代になるとその導入が決定し、1872 (明治5)年、横浜と新橋の間で日本初の営業運転が始まりました。・日本人と鉄道の出会い・鉄道敷設の計画と工事 1869 (明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。・双頭レール 明治初期の鉄道創業当時は、英国から輸入された錬鉄製の双頭レールが使用された。 このレールは上下対称の形状になっており、裏返して再利用する予定だった。 (実際には再利用されなかった) 当駅、新南口に隣接するJR桜木町ビル1階には、1873年製の双頭レールか設展示されています。・華やかな開業式典 1872 (明治5)年新暦の10月14日、秋晴れのもとで執り行われた開業式典の記録。」「日本人と鉄道の出会い」。「鉄道敷設の計画と工事1869(明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。」「華やかな開業式典」。「日本の産業を支えた横濱停車場鉄道開業の翌年、1873 (明治6)年9月、横浜~新橋間の鉄道による貨物営業が始まりました。以来、横浜は日本の産業における重要な物流拠点となりました。・貨物輸送のはじまり 創業期の貨物輸送は貨車75両で始まづた。 ・明治初期の貨物 1873(明治6)年の貨物営業開始時の輸送量は合計2千トン程度であった。初期の貨車には 家畜車、魚車、木材車などがあったが、その後、鉄道延伸のための工事に必要な土砂車が 増加した。鉄道網が拡がった1897 (明治30)年の貨車は、全国の官営と私鉄あわせて1万両を 超え、輸送量は876万6千トンとなった。」・延伸する鉄道路線 明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。「延伸する鉄道路線明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。」「みなとみらい時層マップ明治初期から平成までの海岸線の変化を俯瞰しながら、この地区の産業や街並みの発展を「時間を旅する」感覚で観察すると、新たな発見があるかもしれません。「明治初期の周辺地図」。明治:横浜開港後、臨海地区には港湾の付帯施設として、造船と鉄道という2つの 産業が生まれ発達しました。それに伴い、周辺の海は急速に埋め立てられました。大正:造船と鉄道流通の関連産業は、戦前から戦後にかけて最盛期を迎え、昭和 日本の高度成長期を支えてきました。昭和末期になると、これらの産業は転換期を 迎えます。現在:「みなとみらい21地区」となって、この一帯は日本屈指の国際ビジネスセンターとなり、 さらに、これまでの産業遺産を活かした観光地として、進化と発展を続けています。「みなとみらい地区の記憶明治から昭和までの臨海地域は造船と鉄道物流の拠点で、この街のシンボル的存在でした。現在は国際的なビジネスと観光の街として生まれ変わリました。」「YES’89横浜博覧会 横浜博覧会は「宇宙と子供たち」をテーマとして1989年(平成元年)に開催されました。 これを機に、みなとみらい地区は大きく変貌、発展しました。」「造船産業の隆盛 明治半ば、付近の臨海地域に横浜港の付帯施設として造所所が設けられました。 その後、日本の基幹産業の一翼を担い、昭和末期まで稼働していました。」「鉄道流通の拠点 鉄道はその開業以来、横浜港をはじめその付帯施設に関連する流通を支えました。 そして日本の貿易や工業の発展とともに貨物の取扱量は増加しました。」そして駅舎を後にして、この日の散策の本格的なスタート。正面に久しぶりに見る「横浜ランドマークタワー」の姿が。「横浜ランドマークタワー」は、神奈川県横浜市西区みなとみらいの超高層複合ビル。「横浜みなとみらい21」地区の開発を主導した三菱地所が建築・設計・保有している。1990年3月20日に着工し、1993年7月16日に開業した。タワー棟は、地上70階建て、高さは296.33mで、超高層ビルとしては、あべのハルカス(300.0m)に次いで日本で2番目に高い。また、構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)、あべのハルカス、明石海峡大橋(298.3m)に次ぐ日本で5番目の高さである。桜木町駅前広場の右手、歩道橋への階段の下にあった「昔の桜木町駅前」の写真。「この光景は、明治20年(1887)頃の初代横浜停車場(現桜木町駅)前を撮影したものです。写真中央の噴水塔は、高さ約4.4m、重さ約1.3tの鋳鉄製で、日本初の近代水道創設を記念して設置され、往来する方々に親しまれていました。この噴水塔は、現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されています。」と写真右下部に。この姿は竣工当時の新橋停車場に酷似しているのであった。この塔の下部はその名も『獅子頭共用栓(ししがしら きょうようせん)』と呼ばれていたと。そう言えば、日本の水道事業は、明治20年(1887年)に横浜で初めて近代水道が布設されたことから始まったのだ。これは当時、外国の窓口であった港湾都市を中心に、海外から持ち込まれるコレラなどの伝染病が、水を介して広がり蔓延するのを防ぐことを目的としたもの。横浜に続いて、明治22年に函館、明治24年に長崎と、港湾都市を中心に次々と水道が整備されて行ったのであった。この辺は、私の昔の仕事の関係で。現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されている噴水塔の写真。桜木町駅前のワシントンホテルを見上げる。そして正面に案内プレートがあった。ここにも何か書かれているようであったが解読不能。「東横浜駅の碑」と。案内板が2枚。『ここに駅があった 大きな貨物駅だった 往時は六十五万トンが発着 多くの人が働き汗を流した ある時代は生糸だった ある時代は疎開荷物だった ある時代は進駐軍輸送 それに輸入食料だった そしてこの駅はいつの時代も 市民の生活とともにあった 一九七九年十月 この駅の使命は終わった かって日本の鉄道開業の 栄えをになった駅 追憶のなかに永遠 東横浜駅』「東横浜駅について 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社明治五年汽笛一声新橋を発した日本初の鉄道の終着駅横浜はこの地でした。時を経て横浜駅は現在の位置に移り、この地の駅は客貨の機能を分離して桜木町駅、東横浜駅となりました。さらに幾星霜、国運いよいよ隆昌に向かう我が国現代史の過程において、鉄道の果たした役割はかぎりなく大きいものがありました。この間市民生活の一部としてその責めを全うした貨物駅東横浜は昭和五十四年その終焉を迎えました。いまこの地は新しい都市みなとみらいとして秀麗かっ壮大な偉容をととのえつつあります。古より世のため人のために日々営まれる活動に支えられて、暮らしが、社会が、街並みが時代に応じて生き生きと発展するさまは無量の感慨を私たちに与えてくれます。この碑文は東横浜駅廃止に際し往時ここに汗となみだをながした人びとの意をうけて書かれたものです。 平成十八年三月」つまり、東横浜駅は新橋-横浜駅間の鉄道開業時の初代横浜駅のあった場所に位置し、貨物専用駅として大正4年12月に開業。1979年(昭和54年)10月1日に廃止された と。「桜木町駅西口」を振り返る。「桜木町駅前広場」を「横浜ランドマークタワー」方向に進むと正面にあったのが「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」の前から「ランドマークタワー」を。横浜市は、下水道事業のPRと市の魅力発信などを目的としてポケットモンスターのキャラクター「ピカチュウ」とコラボレーションしたマンホール「ポケふた」を、みなとみらい21地区周辺に2019年8月5日(月)から設置した と。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」を正面から。桜木町駅前と横浜ワールドポーターズ前を結ぶ"日本初"の都市型循環式ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマエアキャビン)」が2021年4月22日(木)に運行開始。【全 長】 約1,260m(片道約630m)【最大高さ】 約40m【ゴンドラの特徴】・36台(1台の定員:8名)・バリアフリー対応・冷房完備・夜間景観を演出【事業主体】 泉陽興業株式会社(よこはまコスモワールド 運営会社)【営業時間】10:00~22:00 とのことでこの時はまだ動いてはいなかった。【運 賃】 片道券:大人 1,000円、子ども(3歳~小学生) 500円 にビックリ!!「ランドマークタワー」、階段状の建物「みなとみらい東急スクエア」を見る。その右奥に見えたのが「横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)」、大観覧車「コスモクロック21」。桜木町駅の北改札東口の出口に向かって進む。線路下の通路を進み西口に出ると左側に案内板があった。「温故知新のみち 鉄道発祥の地」。「鉄道発祥の地明治5 (1872)年、品川一横浜間で日本初の鉄道事業の仮営業(本営業は新橋ー横浜間)が開始されました。現在の横浜駅から桜木町駅までの土地は埋立によリ造成され、初代横浜駅(現桜木町駅)が置かれました。鉄道資機材は横浜港から陸揚げされ、横浜から工事が進められました。駅舎は米国人建築家R. P.プリジェンスによリ設計され、ほぼ同しデザインの新橋駅と初代横浜駅は双子の駅と称されました。鉄道事業にはエドモンド・モレルをはじめとする外国人技師が携わり、現在の掃部山(かもんやま)公園には外国人技師の拠点となる官舎が建てられました。掃部山は鉄道開業後も鉄道院用地として利用され、山の地下水が鉄道用水に用いられたことなどから、当時は「鉄道山」と呼ばれていました。明治20 (1887)年に横浜ー国府津間が開通し、初代横浜駅は中間駅となりました。この際行われたスイッチバック運転は輸送能率が悪かったため、貨客利用の増加に合わせ、大正4 (1915)年には現在の高島町駅付近に横浜駅を移転し、初代横浜駅を経由しない新路線が整備されました。あわせて初代横浜駅は桜木町駅へと改称されました。大正7(1918)年には2代目横浜駅と桜木町駅間が高架化され、桜木町駅は京浜線(現在のJR根岸線)の専用駅になりました。大正12 (1923)年には、震災により桜木町駅(初代横浜駅)は駅舎を失いますが、昭和2 (1927)年に移転開業した3代目横浜駅と共に新たな駅舎が建てられました。現在の駅舎は平成元( 1989 )年に建てられました。平成16(2004)年、みなとみらい線の開通により、東横線の桜木町駅が廃駅となりました。それにともない、桜木町駅の整備が行われて、平成26 (2014)年には北改札が新たに開設されました。」「絵葉書「横浜停車場」(明治末~大正初期)・(様浜開港資斟館所蔵)」。「初代横浜駅に停車する列車、(横浜開港資料館所蔵)」。「横浜停車場遠景(明治初期撮影)・(長崎大学附属図書館所蔵)」。「桜木町駅」周辺の観光案内図。現在地は、北改札西口出口。「温故知新のみち」とは安政6年の開港以来、横浜の成長と共に大きく変貌してきた西区のまち。立ち止まってよく見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」はそんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくリ歩いてみてください。きっと新たな発見があリます。「横浜実測図 明治14 (1881)年(中央図書館所蔵)」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2022.08.30

閲覧総数 573

-

20

黄色の花々そして黄色の新芽

我が家の庭や養蜂場所のある農園への畦道には、春の各種の黄色の花々が咲いています。まずは『カタバミ』。葉は、ハート型の3枚がとがった先端を寄せあわせた形。花びらは5弁。庭や畑の雑草としてお馴染みであり、やっかいな植物の1つ。近寄ってみると結構かわいい花であるが、草取り時の苦労を知っている人にはやや辛い花の一つ。『菜の花』菜の花と言えばもちろん黄色。春、一面に広がる黄色の菜の花畑は壮観で、代表的な春の風物詩。花ではないが『ニセアカシヤ』の黄色い若葉。我が養蜂場に植えてあるもの。この花の蜜は、レンゲ花はちみつに続いて日本では人気が高く、ハチミツの女王とも呼ばれています。『黄金マサキ』。この時期の新芽は、菜の花のような明るい黄色。同じ時期にベニカナメモチが真っ赤に色づくのと同じように黄金マサキは、真っ黄色に色づき鮮やかな色を競っているのです。『八重ヤマブキ』。太田道灌の歌『七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき』で知られた花。戦国時代の武将太田道灌が、ある日狩りの帰途、にわか雨に降られ手近な民家に雨具(蓑笠)を借りに立ち寄ったところ、その家の娘が何も言わず山吹の枝一枝を差し出した、という故事が伝えられているのです。そして「‘実の'と‘蓑'の掛け言葉」、それがとっさにわからなかった太田道灌は発奮して勉学に励んだといわれていると。『タンポポ』。黄色の花と白い綿毛が美しい。そして我が家の庭の『芍薬』。初めての開花ですが、華やかに咲き誇る花姿は何とも言えません。最後に自宅近くの「JAわいわい市場」の園芸コーナーの花々。『オンシジューム』。黄色の小さな花が無数に咲く可愛いイメージの洋蘭。沢山の花が咲く姿は豪華。『胡蝶蘭』。黄色の花弁に、中心の赤いリップが映えています。『金魚草』。花のかたちが金魚のように見えるため金魚草(キンギョソウ)の名前がついています。『マリーゴールド』花はカラフルな色合いで我々の目を楽しませてくれますが、花が目立つ本来の理由は虫たちの関心を惹いて受粉に利用するため。と言うわけで、虫たちの目には人間の目で見たものとは違う色の花が映っているです。上記の黄色の花は、虫たちには周囲が白、中心が赤く見えているとのこと。http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-473897/A-bees-eye-view-How-insects-flowers-differently-us.html

2011.05.13

閲覧総数 1691

-

21

肥後細川庭園の紅葉ライトアップへ

この日11/27(火)は高校時代の学友であり、呑み友達の海外勤務商社OBそして現役の大学教授と3人で肥後細川庭園 松聲閣「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を見に行って来ました。肥後細川庭園は東京都文京区目白台にある文京区立の公園。改修工事に伴い新名称を公募し、2017年3月18日、「新江戸川公園」から改称されたのだと。肥後細川庭園では12月2日(日曜日)まで(よって昨夜で終了しています。)「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を開催中で「ヤマモミジ」や「エノキ」など、日々紅葉は鮮やかになり、夜のライトアップでは、池の水面に幻想的な風景を映しだしていた。自宅から小田急線、田園都市線、半蔵門線、有楽町線を利用して江戸川橋駅まで1時間40分の長距離移動。江戸川橋駅から神田川沿いを徒歩で15分弱で待ち合わせ時間17:30前に到着。既に都内に在住の二人は私を待ってくれていた。そして17:30からのライトアップ開園(ライトアップは、17時30分から21時まで(入場は20時30分まで))に300円を支払い入場。このライトアップの為か?雪吊りの如き象形も所々に。白壁への青のライトアップも幻想的。ウィキペディアによると「ここ一帯は江戸時代中頃まで幕臣の邸宅があったところであった。その後、幾度かの所有者の変遷を経て、幕末に細川家の下屋敷になり、明治時代には細川家の本邸となった。1960年に東京都が当地を購入し、翌年には公園として開園。1975年、文京区に移管されて現在にいたる。当地付近は目白台からの湧水が豊富な地点で、その湧水を生かした回遊式泉水庭園を主体とした公園となっており、江戸時代の大名屋敷の回遊式泉水庭園の雰囲気を現在でも楽しむことが出来る」と。池の周囲の散策の小路を進む。小路の両側には小さなランタンが並べられていた。庭園内では、熊本県を拠点として活動を行っているCHIKAKEN〈ちかけん〉による、竹を素材とした美しい光の演出「竹あかり」が。幻想的な世界に、芸術的な竹灯篭の優しい光に包まれて、心に温もりを感じるのであった。これぞ「和のイルミネーション」。かぐや姫が出てきそうな幻想的な世界。モミジの老木の幹も負けじと輝いていた。この日は風が無く、池は鏡の如くにライトアップされた紅葉の姿を映し出してくれた。鏡の池の幻想的な姿を楽しみながら、池の周りをシャッターを押しながら進む。石灯籠も白く輝いていた。「逆さモミジ」と「逆さ雪吊り?」の共演。そして「紅葉」と「黄葉」の共演も楽しんだのであった。雪吊りの象形の縄の数も多く金沢の兼六園に負けまいと。晩秋の夜空に美しく映える紅葉と光の競演が楽しむ。カメラを横にそして縦にと忙しく。以前に池に映り込む紅葉を楽しんでいたら、石を投げ込む輩が。係員が大声で止めなさいと叫んだが、暗くて誰かは解らず。しかし、水面の波紋の余韻も美しかったのであったが・・・・。園内の松聲閣の部屋の灯りも水面に美しく。紅葉も輝いて。カエデの幻想的な紅葉ライトアップは圧巻。紅く色づきはじめた楓のトンネルの如くに。ここに月の姿も・・と欲張り・・・。青も水面に映り。更に散策の小路を進む。「雪吊り」と紅葉ライトアップのコラボを楽しむ。紅葉ライトアップも、照明が当たっている枝と照明が無い枝が微妙に光のアンジュレーションを創り出していた。それにしても無風そのもの。水面にはっきり映る姿は息を飲む美しさ。上の写真を180°回転してアップしてみました。モミジの朱や黄に松の緑が重なる美しい色の対比を楽しむ。雪吊りは北陸地方の冬の風物詩と思っていたが・・・。散策路の下に熊本地震復興支援のあかり「灯火カップ」が見えて来た。緑葉のライトアップも幻想的。朱や黄そして緑のカオスの世界。区立関口台町小学校の児童による熊本地震復興支援のあかり「灯火カップ」。趣向を凝らしたさまざまな灯りがやさしく庭園を照らしていたのであった。『KUMAMOTO』の文字が。クマモンの撮影スポット。人の数もそれほど多くなく。松の緑も輝いて。再び「竹あかり」を楽しむ。何個の穴が空いているのであろうか、そして直線と曲線の共演。もう1周巡りたかったが、二人の姿は既に見当たらなかったので諦める。園内の松聲閣にて、熊本復興ドラマ「ともにすすむ サロン屋台村」の特別上映や、熊本県玉名市所蔵の刀剣「同田貫正国(上野介)」の特別展示など、熊本地震復興&観光PRの特別展示も行っていた。肥後菊は一重咲き。様々な色に姿を変えた「カスミソウ」。『ONE PIECE(ワンピース)』と「くまもん」がコラボ。「ルフィ」の姿も。そして肥後細川庭園 松聲閣「秋の紅葉ライトアップ~ひごあかり~」を堪能したあとは近くのインド料理屋「プージャ(PUJA)」で料理とアルコールをこれも堪能。店を出て友二人と別れ私は江戸川橋に向かって目白通りを歩く。早稲田大学 大隈会館前を通る。早稲田大学キャンパス案内図。この辺りは私にとっては何故か初めての場所なのであった。リーガロイヤルホテル東京。そして帰路も往路と同じコースで22:30過ぎに帰宅したのであった。

2018.12.03

閲覧総数 186

-

22

旧東海道を歩く(川崎~保土ケ谷)その2・横浜市鶴見区:熊野神社~京急鶴見駅前

『旧東海道を歩く』ブログ 目次横浜市鶴見区内の旧東海道を更に下る。『市場の一里塚』慶長9年(1604)、徳川家康は街道を整備し、一里ごとに5間四方の塚を築いた。塚には榎などの樹木を植え、旅人の里程の目安とした。ここは江戸より五里目の塚に当たり、横浜市内で最初の一里塚。明治9年(1877)地租改正にあたり払い下げられ、左側の塚が現存していると。昭和初期まで塚の上には榎の大木が繁茂していたと。『市場の一里塚』説明板。「慶長 9年(1604)徳川幕府 は、江戸 から京都 までの街道 を整備し、あわせて宿場を設け、交通の円滑を図りました。里程の目標と人馬の休息のための目安として、江戸日本橋から一里(約4km)毎に街道の両側に五間四方(9m四方)の塚を 築造し、塚の上には榎(えのき)を植えました。ここは江戸より五里目の塚に当たり、市内で最初の一里塚です。明治 9年(1877)地租改正 にあたり払い下げられ、左側 の塚が現存しています。昭和初期まで塚の上には榎の大木が繁茂していました。昭和8年(1933)6月「武州橘樹郡市場村一里塚」(添田担書)の碑が建立されました。平成元年(1989)横浜市地域文化財として登録されました。」稲荷社。斜めから。『市場村一里塚由来記』「昔街道一里毎に塚を築き塚上に榎を植えて標示とした。 これを一里塚といい、江戸日本橋を起点に東海道に造られた。 市場村一里塚もその一つで、今(昭和三十八年)から三百六十年前、即ち慶長九年、 徳川家康が東海・東山・中山の諸道を修理する時築いたもので、明治初年までは 相対して道の両側に同じ塚があったが取りこわされ一方のみ残る。 日本橋から数えて五里(二十粁)に当る。 永い間風雨にさらされ土が崩れ流れるので、地元有志これを惜しみ、 昭和二十五年八月、大谷石をもって土止めをし、こえて三十八年五月補修を加え、この碑を建つ。」そして旧東海道を左手に折れ、第1京浜に向かう。この場所は箱根駅伝の1区から2区への鶴見中継点。大手町読売新聞東京本社前~鶴見までの第1区(21.4㎞)のゴールで有り鶴見~戸塚間の第2区(23.2㎞)へのスタート点。鶴見中継所にある 「明日へ走る」 のブロンズ像。 来年の正月2日には何処の大学がこの場所で首位で襷を引き継ぐのであろうか?結果は「東洋大学」であった。横浜市のマンホール。舵輪の中に横浜の象徴の一つであるベイブリッジが描かれていた。文字がないので雨水用のものか?旧東海道に戻ると鶴見区市場下町9に庚申地蔵尊が。宝暦4年(1754)造立、願主は鈴木二右衛門とのこと。一里塚から200m程の右側には下町稲荷。「鶴見川」の手前にある小さなお稲荷様。前方に鶴見川に架かる鶴見橋の姿が。右手に折れ金剛寺に立ち寄る。真言宗智山派寺院の金剛寺は、光明山遍照院と号す。脇門から境内へ。金剛寺の創建年代等は不詳ながら、嵯峨天皇(809-823)の代に尊慶法印が草創、熊野神社の別当を勤めてきたともいい、かつては市場村内の金剛寺畑と称される場所にあったと。寛永年間(1624-1645)に秀尊(明暦2年寂)が中興、金剛寺と称していたが、江戸時代末期に院号遍照院を通称としていたと。玉川八十八ヶ所霊場11番、東海三十三観音霊場9番、東国八十八ヵ所霊場10番。子育て地蔵尊。真言宗と中興の祖・興教大師(こうぎょうだいし)像。弘法大師が入定(にゅうじょう)されてから約300年後、高野山が活力を失いつつある時、その状況を憂い、弘法大師の教えを再興するために様々な改革をしたのが、この興教大師覚鑁上人(こうぎょうだいしかくばんしょうにん)(1095-1143)。穏やかな祈りの姿。そして鶴見川・鶴見川橋を市場下町公園から見る。江戸時代より橋の名は「鶴見橋」と呼ばれきたが、大正15年(1926)に京浜第一国道(国道15号)が開通すると、国道に架けられた橋に「鶴見橋」の名称を譲り「鶴見川橋」と改称された。現在の橋は平成8年(1996)に架け替えられたバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋と呼ばれる構造のアーチ橋。2本のアーチが内側に傾斜し最高点で間隔が狭くなるカゴの取っ手のようなデザインが特徴的。鶴見川橋から東海道本線の鉄橋を見る。鶴見駅側の橋のたもとに残る『鶴見橋関門旧跡(つるみばしかんもんきゅうせき)』。柱には「旧東海道鶴見橋 旧名称武州橘樹群鶴見村三家」と書かれていた。文久2年(1862)の生麦事件後、幕府は攘夷派浪士の取り締まりのため、川崎−保土ケ谷間に番所を設置。鶴見橋(現鶴見川橋)には5番番所が設けられた。『鶴見橋関門旧跡』説明板。「安政6年(1859)6月、横浜開港とともに、神奈川奉行は、外国人に危害を加えることを防ぐため、横浜への主要道路筋の要所に、関門や番所を設けて、横浜に入る者をきびしく取り締まりました。鶴見橋関門は、万延元年(1860)4月に設けられ、橋際のところに往還幅四間(約7メートル)を除き左右へ杉材の角柱を立て、大貫を通し、黒渋で塗られたものでした。文久2年(1862)8月、生麦事件 の発生により、その後の警備のために、川崎宿から保土谷宿の間に、20か所の見張番所が設けられました。鶴見村には、第五番の番所が鶴見橋際に、その出張所が信楽茶屋向かいに、また、第六番の番所が今の京浜急行鶴見駅前に設けられました。明治時代に入り世情もようやく安定してきましたので、明治4年(1877)11月、各関門は廃止されました。なお第五番・第六番の御番所は、慶応3年(1867)に廃止されています。」『寺尾稲荷道』石碑。さらに道の反対側の鶴見図書館の前には、寺尾、小杉分岐点道標と馬上安全寺尾稲荷道道標が。是より25丁と記されていた。横浜市鶴見図書館前には旧東海道の説明板が置かれていた。海に面して景色が優れていた鶴見や生麦は、川崎宿と神奈川宿の間の「間の宿(あいのしゅく)」としてにぎわい、名物「よねまんじゅう」を商う店や茶屋が繁盛したと。英文でも説明されていた。図書館前のユニークな形状のモニュメント?二口金一作 「旅立ち」。1993(平成5)年に鶴見区で開催された彫刻の展示会「横浜ビエンナーレ」に出展され奨励賞を受賞した彫刻作品とのこと。鶴見駅の近くには『鶴見神社』が。この神社の左前に梅干で有名であった「しがらき茶屋跡」がある。鶴見神社はもとの杉山大明神で、1400年前の推古天皇の時の創建という。六国史の一つ、続日本後紀(承和7年、833年)には、武蔵国都築(つづき)郡杉山の社として記されているから古い。横浜・川崎の間では最古の社とのこと。大正9年に鶴見神社と改称されている。旧東海道は、鶴見駅前を通り、再び第一京浜国道と交わるが、そのまま横断し、生麦の魚河岸通りに入る。鶴見神社 境内。手水場。岩の上の狛犬。拝殿。『鶴見神社境内貝塚』説明板。「横浜市指定史跡時代は弥生時代末期から古墳時代前期。平成20年2月の発掘調査で本殿前の東西5-8m、南北約10mの範囲に厚さ70-80cmの貝層が良好な状態で遺存することが確認された。この貝層を構成する貝種は2枚貝ではカガミガイ、ハマグリ、巻貝ではイボキサゴが主体であり、8種以上の鹹水産貝種からなっている。この時代のの貝塚が良好に保存されている例は少なく、貴重な遺跡です」『神輿の伝説』寛文年代(1661~)、鶴見川から天王河岸に流れ着いた神輿を、村人が引き揚げて当社に納めたと伝わる。 又、上流の川崎市小倉にも同じ言い伝えが残されていて、旧小倉村鎮守・天王社の祭礼の折、村人が鶴見川で神輿を洗っていて流れ出し、鶴見村方向へ流れ去ったと伝わっている。以来、小倉では鶴見神社祭礼時、かげ祭りを行うと言い伝えが残っていると。『境内末社』。大鳥神社、正一位上町稲荷大明神、秋葉神社、関神社、祖霊社…と続き、最後には寿老人が祀ってあり、本殿の後ろには富士塚が鎮座していた。祖霊社と寿老人の間に、同じような摂社がある。『境内奥の富士塚』。境内の奥、本殿裏に現存する富士塚の頂に富士浅間社 が鎮座する。富士塚の下には様々な石碑が。『寺尾稲荷道道標 』。「寺尾稲荷道道標は、旧東海道の鶴見橋(現鶴見川橋)付近から寺尾・小杉方面への分岐点にあった三家稲荷に建てられていたもので、一村一社の神社合祀令によって、大正年間に三家稲荷が鶴見神社境内に移された時に、移されたと思われます。昭和三十年代前半頃に、鶴見神社境内に移されていた三家稲荷の鳥居前の土留め作業を行った際、道標が埋没しているのが発見されました。正面には「馬上安全 寺尾稲荷道」右側面には「是より廿五丁」左側面には「宝永二乙酉二月初午 寛永三庚午十月再建 文政十一戊子四月再建之」とあり、二度建替えられ、この道標が三代目であり、当時の寺尾稲荷に対する信仰の篤さをうかがい知ることができます。寺尾稲荷は、寺尾城址の西山麓に祀られ、現在は地名が馬場となったことから馬場稲荷と呼ばれていますが、古くは寺尾稲荷と呼ばれていました。江戸時代には馬術上達がかなえられる稲荷として知られていました。」『清明宮』。清明宮の祭神はノーベル賞候補とも言われた作家・三島由紀夫と、楯の会メンバーで三島と共に自決した森田必勝。このように社祠の形で三島由紀夫を祀っているお宮は日本でもここだけではなかろうか。40回目の命日にあたる2010年11月25日に建立されたとのこと。1970年11月25日、三島氏と楯の会メンバーは自衛隊市ヶ谷駐屯地に総監を人質にとり、バルコニーから演説。自衛隊の決起・憲法改正を訴えた後に割腹自決した。享年45。続いて楯の会学生長だった森田必勝も自決。享年25。なぜ鶴見神社に三島由紀夫氏なのか?ネットで調べてみると、こんな記載を発見。鶴見に、三島氏が作家デビューしたての頃、毎夜のように通っていた「仔馬」というBARがあったと。三島氏が創設した「楯の会」のメンバーが、彼を祀る神社がないことから、その縁を受けてこの鶴見神社内に「清明宮」を遷座させたのだと。社の横には、三島由紀夫氏の筆跡からおこした石柱が建っていた。『鶴見の田祭り』説明板。鶴見の田祭りは、今から約700年前の鎌倉時代からこの鶴見の地に受け継がれてきた伝統ある行事が明治維新後の1875年(明治5年)に中断されてしまったが昭和62年に奇跡的に復活をとげた芸能であると。そして『清月』に立ち寄る。鶴見名物「よねまんじゅう」は、かながわ名産100選にも選定。店内。『お江戸日本橋』の歌の2番の歌詞の中で「六郷渡れば川崎の万年屋、鶴と亀とのよねまんじゅう」と唄われているのだ。私も土産に「よねまんじゅう」を購入した。そして京急鶴見駅近くの旧街道を進む。右手にホテルテトラ鶴見が。そして入口に歓迎の人形が。胸には『ハゲ割』・・・・・・・の書き込みがぶら下がっていた。同行の旅友Sさんが記念撮影。二人もこのホテルに宿泊すれば500円割引間違いなしなのであった。 ・・・その1・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.01.05

閲覧総数 1067

-

23

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その58)・長福寺

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「菱沼八王子神社」を後にして、西に進むと右手に「茅ヶ崎市立松林小学校」の東門が現れた。ガザニアの花に似ていたが。そしてこちらが「松林小学校」の正門。校内には、パナソニックエコシステムズ(株)のサボニウス型風車・『風かもめ』が。小型の風力/太陽光発電システムでありサボニウス型風車にひねりを持たせた型式のもの。そしてクランク状に進むと左手にあったのが「長福寺」。神奈川県茅ヶ崎市松林3丁目11−52。寺号標石「高野山真言宗 菱沼山長福寺」。「一願不動」碑と「為太田家先祖菩提 護摩堂建立」碑。「一願不動昭和五十九年弘法大師御入定千百年御遠忌大法会を記念して建立されました。伊豆の願成就院の本尊不動明王(國宝)を勧請しました。護摩堂は太田政光氏の特別志納により建築されました。」四阿の先に「一願不動」。中央に「大聖不動明王像」一願不動に一つだけの願いごとを一心に祈願すれば必ず叶えてくれるといわれている。「大聖不動明王像」。「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」正面左前にあどけなく、清浄無垢な愛らしい矜羯羅童子が。「制旺迦童子(せいたかどうじ)」。眉間にしわを寄せ、ロをへの字にしたきかん気で今にも動き出しそうな「制旺迦童子」。心を和ませる木彫像。句碑であろうか。境内には大山古道吟行の句碑、鴫立庵芳如の句碑、水越梅二の結願歌碑などがあるとのことだが。学友が茅ヶ崎図書館まで出向き、調べて下さいました。「踏みて来し 雲雀か(賀)起臥の 野芳し(か(香)ん(无)ば(者)し) 九一題」「縁起略記一、高野山真言宗菱沼山薬師院長福寺と号す一、創建は鎌倉期末と伝承。本尊薬師如来を安置一、正保年間大道法印中興一、明治ニ年赤羽根満蔵寺を併合一、大正十一年関東大震災に本堂庫裡倒壊一、大正十四年四月本堂再建一、昭和四十七年四月新本堂落成 棟梁 太田文雄」弘法大師御誕生千ニ百年を記念して本堂新築を発願 資を有縁に募り昭和四十五年八月工を起し同四十七年四月ニ日の吉日を期して理趣三昧の法莚を設けてその竣工を祝し、山運の隆昌檀信徒の繁栄を祈る 住職二十八世 隆玄」左「盆栽 山野草塚」碑、中央「南無大師遍照金剛」碑、右「唖蝉坊(あぜんぼう)句碑」。一番右手の「唖蝉坊句碑」。「河豚食ふて北を枕に寝たりけり」。「六地蔵」。正面から。「生かせいのち 同行二人」碑。「修行大師像」。近づいて。境内の池。石の上には「亀」が昼寝?「結願の 寺にわが杖 おさめきて 寂しくあれど 心やすらぐ」。水越梅二之作品 と。私も「四国八十八ヶ所お遍路の旅」👈リンク の結願の寺・大窪寺では同じ心境に。裏面には「四国八十八ヶ所霊場巡拝の同行当山総代水越梅二氏は歌集「遍路」を出版された遍路の心普く一切に及ぶことを念じ八十八首の中より結願の一首を刻す昭和五十八年春彼岸建之 幻住 隆興誌」と。水越梅二氏は茅ヶ崎市の初代収入役で、昭和22年から昭和43年まで21年2カ月もその地位に と。「宝篋印塔」。ズームして。この石碑には??後日、我が学友がこの寺をわざわざ訪ねて下さり現地調査の上、解読して下さいました。石碑は「般若心経」であるとのこと。『羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 般若多羅 茅村書』碑文の読みは「ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそぎゃてい ぼじそわか はんにゃたら」さらに碑文には「往(ゆ)ける者よ 往ける者よ 彼岸に往ける者よ 彼岸に全く往ける者よ 悟りよ 幸あれ」 と。 石仏群。「お遍路の 誰もが持てる 不仕合(ふしあわせ) 白象」であると国文学専攻の学友から。森白象の三男が亡くなり、遺骨を携え四国巡礼に出たとき、遍路の心にはそれぞれの思いと影があることを思い詠んだもの と。「わ(王)す(春)れ傘して梅か(可)香の偲ばる(者)ゝ 十八世鴫立庵芳如」。この句碑の裏面に「昭和二十八年に長福寺に九一の雲雀の句碑が建てられた時、傘を忘れて帰った芳如に届けた住職隆玄宛て礼状の末尾の一句」だと記してあります。(抜粋、一部省略)。石灯籠。寺務所。「本堂」正面。扁額「長福寺」。歴代住職の墓石が並ぶ。無縫塔ではなく五輪塔。「墓誌」「子育地蔵尊」。「寄進 大子堂一宇 子育地蔵尊」碑。「子育地蔵尊」と「大師像」。境内の「稲荷社」。「安霊塔」。ズームして。「聖観音像」であろうか。「阿字の子が 阿字のふるさと 立ちいでて またたちかえる 阿字のふるさと」「【阿字】とは大日如来という仏様を表し、【阿字のふるさと】は大日如来のおられる清らかな世界、いわゆる『あの世』のことをいいます。これは、「私たちの誰もが元々は阿字の世界にいて、修行のためにこの世界へ生まれ、そして再び阿字の世界に戻るのだ。」ということを詠んだ歌です。一般的には人が亡くなると「あの世へ行く」と言いますが、この歌では「あの世に帰る」と表現されているのです。つまり、亡くなった人とは再びあの世(=阿字のふるさと)で再会することができるということです。愛する人とのお別れは悲しみの極みです。しかしあの世は愛する人と再会できる場所なのです。また会えるその日まで、私たちは今をしっかりと生きていかなければいけません。」と。「安霊塔建立の由来四国八十八ヶ所札所を巡拝した川辺義治氏夫妻は深く弘法大師に帰依しこの世に生をうけた人はみな有縁であるとの信念から安霊塔の建立を発願された。浅岡光雄氏はこの趣旨に賛同協力されて平成六年八月完成同月十一日施餓鬼会当日開眼法要を修行 長福寺第二十九世隆興」「六地蔵」。こちらは「水子地蔵尊」。小高い芝生の丘の上に石碑。山を上る僧侶の姿?が描かれていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2022.06.04

閲覧総数 660

-

24

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸

「神奈川県立近代美術館 葉山館」の屋外展示作品を楽しんだの後は、県道207号線・森戸海岸線を横断し振り返る。そして、道路沿いにあった案内板。「趣きのある美術館と日本庭園山口蓬春(やまぐち ほうしゅん)記念館国登録有形文化財この先右折」と。案内に従い、狭い坂道を上って行った。山口 蓬春(1893年10月15日 - 1971年5月31日)は、大正時代から昭和時代後期にかけて活躍した日本画家。本名、三郎(さぶろう)。文化勲章受章者。この道は「蓬春こみち」と。細い坂道・「蓬春こみち」を上って行った。大きな石垣、そこに槙の新緑の生け垣が。そして「山口蓬春記念館」前に到着。鉄骨製の入口にガラス製ドアが。鉄骨製はややこの場所には不似合い。「山口蓬春記念館」👈️リンク 館案内板。料金:一般 600円。「生きものを愛でた蓬春」が開期:2024年4月6日(土) ~ 6月2日(日)【前期】で開催中であった。花や鳥、魚や小動物など「生きもの」を描くことは、古くから東洋では花鳥画として知られ、その多くの作例は時代を越えて人々を魅了し続けています。山口蓬春(1893-1971)は、そのような伝統的な画題を学びながらも新しい日本画の創造に邁進しました。昭和9年(1934)に野鳥の保護や調査を目的とした「日本野鳥の会」が創設されますが、蓬春はその発起人に名を連ねており、彼の野鳥や自然に対する造詣の深さがうかがえます。「花鳥畫の、作品の優劣は、その作家の自然への愛の深さと、観察のカの如何とのみが決定すると謂っていい。」(山口蓬春「花島去を描く心」「邦畫リ4月号、昭和10年〔1935〕)と述べていた蓬春。愛犬をわが子同然にかわいがる彼の作品には、生命への愛情をも実感できるほか、数多くのスケッチからは制作に対する真摯な姿勢が伝わってきます。本展ては、蓬春の日本画作品及びスケッチ・模写、ならびに彼が蒐集したコレクションを展示し、蓬春と「生きもの」という観点からその画業を探ります とネットから。その先左手にあった美しい健仁寺垣(けんにんじがき)風の竹垣。この日は、時間の関係上、入館はパス。道路から「山口蓬春記念館」の建物を見る。以下の「山口蓬春記念館」👈️リンク の写真3枚はネットから。1階の和室。庭園が見下ろせる大きな窓が開放感いっぱいの画室。山口蓬春「新宮殿杉戸楓杉板習作」昭和43年(1968) をネットから。「山口蓬春記念館」の生け垣の前を西に進む。右手には別の建物の木製の脇門があった。数寄屋門風の簡易引き戸の門。そして左手にあったのが「旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘」。この建物は一般公開されていないようであった。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治から昭和にかけて活躍した政治家金子堅太郎の別邸として、葉山御用邸に近い三ヶ岡の山を背負い正面に海を望む斜面地に所在します。金子堅太郎(1853~1942)は、福岡藩の修猷館で学んだ後、明治4年(1871)、私費留学生として岩倉使節団に藩主とともに随行し渡米、ハーバード大学で法律学を修めました。帰国後は明治憲法の草案起草に参画し、後には伊藤博文の下で農商務相や司法相、枢密顧問官などを歴任した人物です。金子堅太郎は明治20年代から現在の葉山一色公園付近に別荘を構えましたが、大正8年の御用邸付属邸建設に伴い、大正11年頃、現在の地に転出しています。関東大震災後には、葉山別邸はほぼ常住の住宅として使用されたことが記録に残っています。現在地への移転に伴い、建物の一部が移築されたと伝えられ、照憲皇太后が訪問された「松の間」がそれに当たるとされますが、明治期創建の移築は部材の一部など限定的であったようです。戦後、所有者が変わり、昭和30年頃に改修が行われていると考えられますが、皇太后訪問時に使用された「松の間」の記憶を継承するべく、大正期の金子堅太郎別邸時代の意匠を強く意識していたことがうかがわれます。平成19年にも改修が行われていますが、現在に至るまで由緒ある別荘建築として大切に住み継がれています。「松の間」には、変木の床柱や琵琶棚をもつ床の間と床脇を設け、部屋境の欄間は銅板に梅花のすかし模様と竹をあしらった質の高い意匠が施されています。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治20年代に海岸沿いに設けていた別荘が、御用邸付属邸建設に際し、大正11年頃に移転するという歴史を継承しており、御用邸とともに歩んできた葉山の歴史を反映する重要な建物です。以下の2枚の写真はネットから。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘の座敷8畳「松の間」。こちらは「旧金子堅太郎葉山別邸 米寿荘」。そして引き返して、再び「一色海岸」へ。「旧ベルンハルド・モーア邸」この美しい建物は、ドイツ人の建築家アルヌルフ・ペッツォルドが戦前に設計した。今ではペッツォルドの名前を知る人も少ないと思うが、彼の設計で現存するのは筆者はここしか知らない。ハーフティンバー様式で木材の部分は濃い青で綺麗に維持されているが、近くで見ると少し塗料の剥がれた木材が年季を感じさせる。戦前の所有者は日本シーメンス社長、ベルンハルド・モーアであった。シーメンスは当時からドイツ有数の大企業だ。ここは歴史的建造物等の指定を受けていないがその価値は十分にある。現オーナーの意向であろうか とネットから。「三ケ下海岸」方向を見る。葉山御用邸、長者ヶ崎方向を見る。そして再び県道207号線に戻り、右手の山の裾野に建っていた建物は「旧鹿島守之助別邸( 旧住友家麻布邸)」。1903(明治35)年、麻布に旧住友邸として建てられた。住友家15代吉左エ門友純邸宅。1935(昭和10)年葉山に移築。この建物も、一般公開されていないようであった。「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を振り返る。長者ヶ崎をズームして。潮の満ちた長者ヶ崎の割れ目からは三浦半島の先端方向も見えたのであった。「三ケ下海岸」バス停前のプール付き?の建物の入口。再び、「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を。岩場をズームして。大きなプール?のある建物。入口には「WATABE & CO.」と書かれていたが。岩場には海鳥?が2羽。右手の「はやま三ヶ岡山緑地」の斜面は緑に覆われていた。その先、左手にあったのが「鹿島 葉山研修センター(旧小田良治別邸)」。「鹿島 葉山研修センター」。鹿島建設の葉山研修センターは、明治から昭和にかけて活躍した、実業家・小田良治の元別荘建物。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。しかし広い敷地にゆったりと建てられたその様は、実に存在感があった。照明や建具、ステンドグラスなど今では考えられないほど手の込んだものを使っていると。窓ガラスはドイツ製、床の大理石はイタリア製と建築材料は すべて外国から取り寄せたそうです。森戸海岸線からの写真をネットから。。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。「一色海岸」、「葉山御用邸」方向を振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.23

閲覧総数 1118

-

25

地元の神社に初詣