PR

Keyword Search

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この標柱から入って行くと『裏門』があり、街道を進むと右手に表門(山門)があった。

次の「旧東海道を歩く」の移動日・2月20日にも再び『石薬師寺』そいて周辺に

立ち寄りましたので、この時の写真も今回一緒にアップさせていただきました。

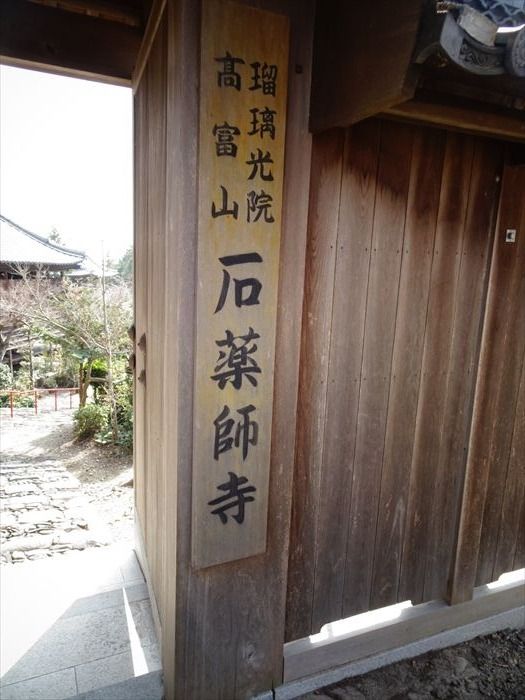

『瑠璃光院高富山石薬師寺』と書かれた寺標木札。

『裏門』から境内に入り石段を下る。

『石薬師寺薬師堂(本堂)』の大きな屋根が正面に。

石薬師寺は、神亀3年(726)当地で巨石が地下から出現し、これは薬師如来の出現だとして

お堂を建てたのが始まりという。

『天満宮」(中に天神社と稲荷社の小社がある)。

「石薬師寺薬師堂

寺名は本尊石薬師如来をまつることによる。 戦国の戦火のあと神戸城主一柳監物により、

寛永6己巳年(1629)再建された。 建物の規模は桁行3間、梁間4間、寄棟造。 本瓦葺きて

一間の向拝がつく。市内で最古の寺院建築。

石仏は花崗岩で像高190cm寺伝によれば、弘法大師が地面生え抜きの石に刻んだという。

浅い線彫り、ほおはゆかたで、薬師仏として親しまれてきた。 平素は秘仏であるが、

12月20日の 「おすす払い」 には、洗い清められる。平安後期の作。」

石の祠の中には石仏が。

江戸初期の絵師・岩佐又兵衛の歌碑

「無病にと 頼みすゑける 石薬師 かたき祈願を 忘れ給ふな」

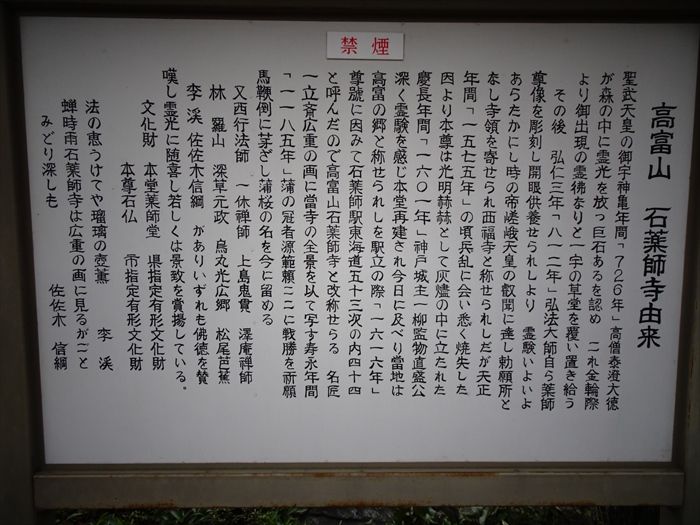

「高富山 石薬師寺由来

聖武天皇の御宇神亀年間(726)高僧泰澄大徳が森の中に霊光を放つ巨石あるを認め

これ金輪際より御出現の霊佛なりと一宇草堂を覆い置き給う。

その後弘仁3年(812)弘法大師自ら薬師尊像を彫刻し開眼供養せられしより 霊験いよいよ

あらたかにし時の嵯峨天皇の叡聞に達し勅願所となし寺領を寄せられ西福寺と称せられしだが

天正年間(1574)の頃兵乱に会い悉く焼失した。 西より本尊は光明赫赫として

灰燼の中に立たれた慶長年間(1601)神戸城主一柳監物直盛公深く霊験を感じ本堂再建され

今日に及べり當地は高富の郷と称せられしを駅立の際「1616」尊號に因み石薬師駅

東海道53次の内44と呼んだので高富山石薬師寺と改称せらる。

名匠一立斎宏重の画に當寺の全景を以て写す寿永年間(1185)蒲の冠者源範頼ここに戦勝を祈願。

馬鞭倒に芽ざし蒲桜の名を今に留める。又西行法師・一休禅師・上島鬼貫・澤庵禅師・林羅山・

深草元政・烏丸光広郷・松尾芭蕉・李渓・佐佐木信綱があり、いずれも沸徳を賛嘆し霊光に

随喜し若しくは景致を賞揚している

文化財 本堂薬師堂 県指定有形文化財

本尊石仏 市指定有形文化財

法の恵うけてや瑠璃の壺薫 李 渓

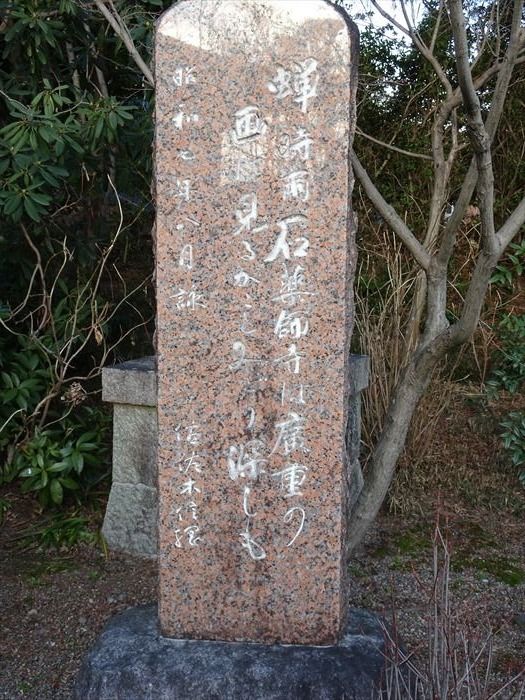

蝉時雨石薬師寺は広重の画に見るがごとみどり深しも 佐佐木 信綱」

『石薬師寺薬師堂(本堂)』。

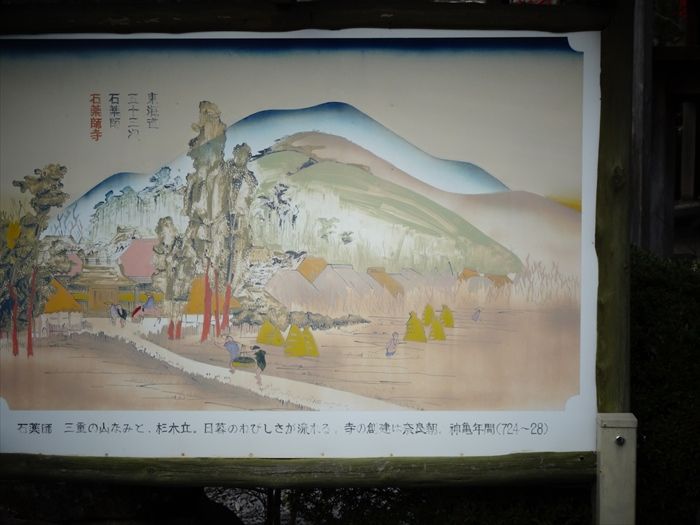

『廣重 東海道五十三次 石薬師 石薬師寺』の浮世絵も色褪せて。

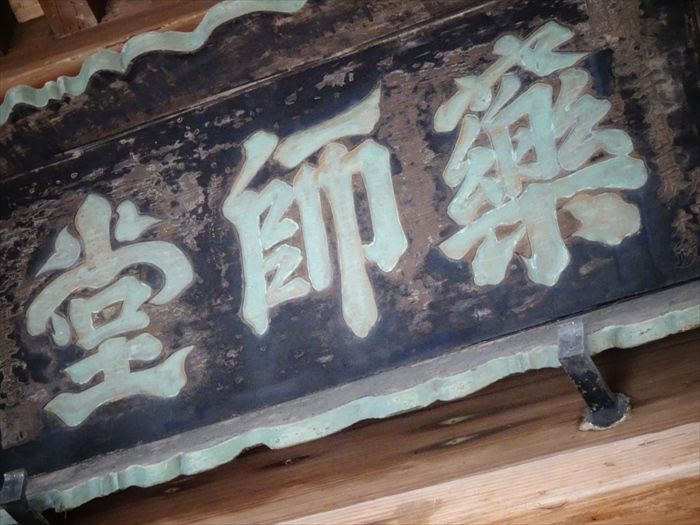

扁額には『薬師堂』と。

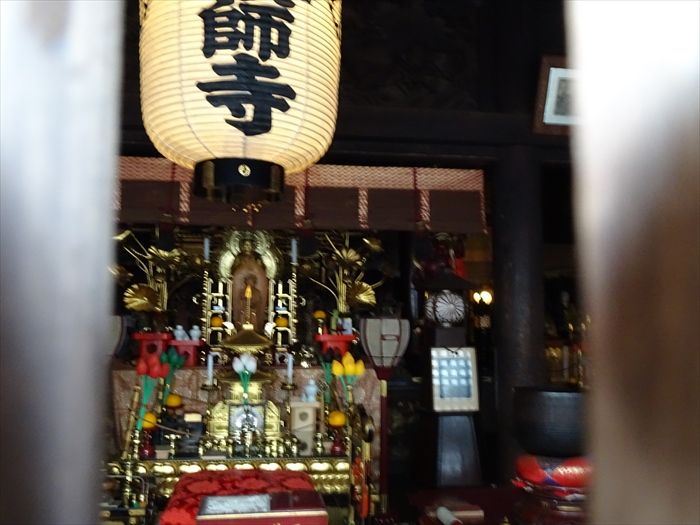

『薬師堂』の内陣。

内陣をズームで。

『身替り不動明王』。

「交通安全」とも刻まれていた。真っ赤な後背が目立つ『身替り不動明王』。

『地蔵尊』。

『修行大師像』。

『森白象句碑』。

「人の世の 夢を描きて 走馬燈」。

『三界萬霊供養塔』。

『寺務所』。

『鐘楼』。

『納経祈願受付寺務所』。

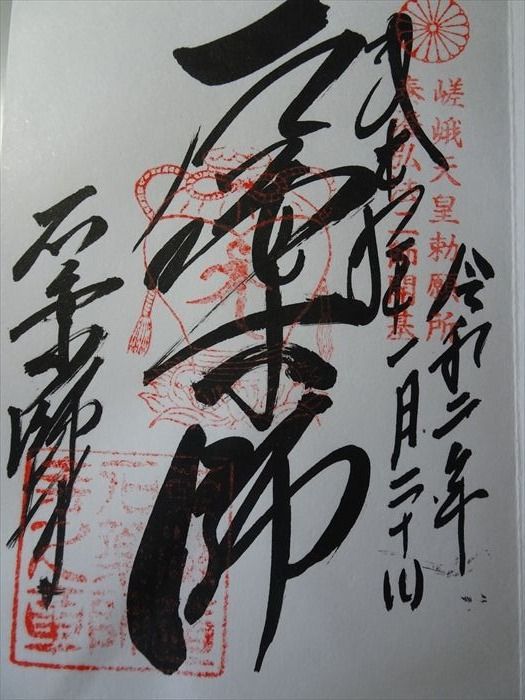

『御朱印』を頂きました。

参道から『地蔵菩薩』越しに『石薬師寺薬師堂(本堂)』を見る。

参道には『永代常夜燈』が並んでいた。

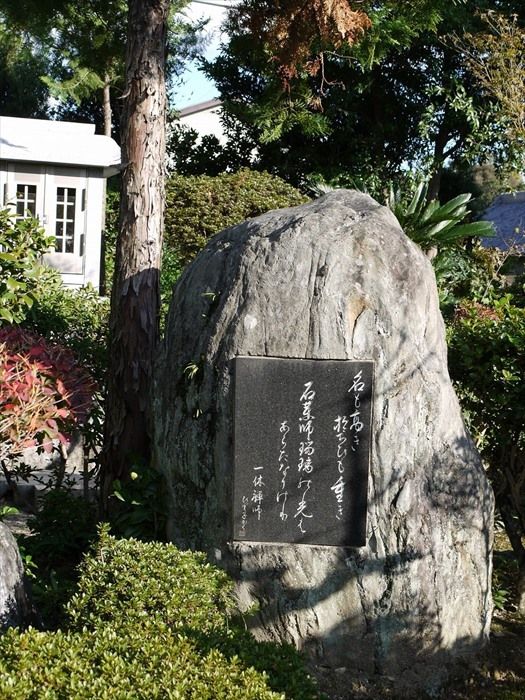

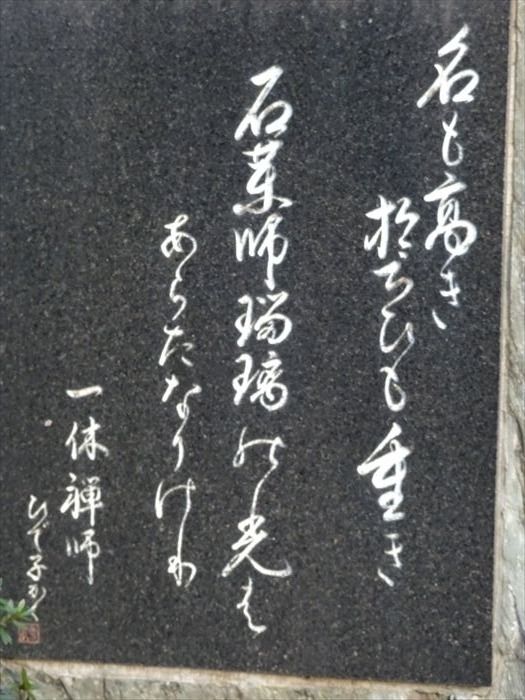

『一休禅師歌碑』。

「名も高き 誓ひも重き 石薬師 瑠璃の光は あらたなりけり」。

参道から『鐘楼』と『薬師堂(本堂)』を見る。

参道中央に建つ地蔵菩薩の百度石が。

「本尊石薬師如来・西国薬師第三十三番」と記された『冠木門』。

『嵯峨天皇』勅願所の石薬師寺。

『佐佐木信綱歌碑』。

「蝉時雨 石薬師寺は 広重の 画に見るがごと みどり深しも」。

『高富山瑠璃光院石薬師寺』寺標。

『地蔵堂』。

『地蔵堂』内陣には『延命子安地蔵尊』が祀られたいるのだと。

『子安地蔵尊』。

『不動明王像』。

『大師堂』。

扁額『太子堂』。

「三面八臂」の『馬頭観音』

山門を入って左手の大きな『石庭』。

『石薬師寺』の参道入口から。

花の咲くシーズンに再び訪れたいと。

左奥の空き地には・・・。

『石薬師寺護摩堂建立予定地』。

国道1号線近くにあった『修行太子像』。

国道1号線側にある表面に『高富山 瑠璃光院 石薬師寺』と刻まれた巨大な石碑を裏側から。

南天の実が赤く輝いていた。

『十三重石塔』。

2月20日には紅梅も咲きだしていた。

美しい石庭。

『佛心』碑。

石庭が至る場所に。

参道脇には可愛らしい子地蔵様が。

そして参道を戻り山門へ。

こちらが石薬師如来碑の建つ『石薬師寺山門』。

やはりこちらから境内に入るのがお勧めであった。

『石薬師寺』。

「江戸から百一里三十四丁七間、元和二年(1616)に宿場となった。それまでは高富村と

称していた。現在は鈴鹿市石薬師町である。石薬師の地名はこの絵にある

高富山瑠璃光院石薬師寺の霊験が広く知れ渡っていたことから、村名を石薬師と改め

その由来としている。

御本尊は弘法大師が一夜のうちに爪で彫ったと言われている薬師如来で、同寺の本堂は

寛永六年(1629)に時の神戸城主・一柳監物直盛によって再建された。

この石薬師寺の正面の道を東へ行くと源範頼を祀る御曹子社がある。その御曹子社の前の道を

南へ少し行くと右側に蒲桜がある。源範頼は、平家討伐の時、石薬師寺に戦勝祈願をし

鞭にしていた桜の枝を地面に逆さにした。それが芽をふいて育ったと伝えられている。

地元では「逆さ桜」と呼んでいる。」

石薬師寺山門の向かいの筋角に『蒲冠者範頼之社』標柱があり、

30~40m先に『御曹子社』があった。

石鳥居と『御曹子社 拝殿』。

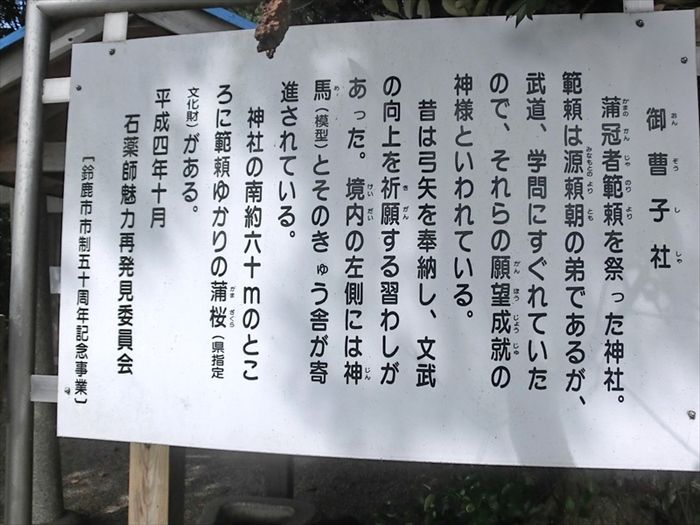

「御曹子社(おんぞうししゃ)

蒲冠者範頼(がまのかんじゃのりより)を祭った神社。範頼は源頼朝の弟であるが、

武道、学問に優れているので、それらの願望成就の神様と言われている。

昔は弓矢を奉納し、文武の向上を祈願する習わしがあった。境内の左側には神馬(模型)と

そのきゅう舎が寄進されている。

神社の南約60mのところに範頼ゆかりの蒲桜(かまざくら、県指定文化財)がある。」

『拝殿』。

神様として崇められていると。

神馬の納められた祠。

白色の『神馬(模型)』。

御神木の椎の巨木が鳥居の脇に。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12