PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

国道219号沿い右手にあった「宮崎市城の駅 佐土原いろは館」に到着。

「宮崎市佐土原交流センター」にもなっているようであった。

佐土原人形の看板。

佐土原人形の始まりはおよそ400年前と言われ島津開藩の時藩主が陶工を迎え入れ

日向の国佐土原の城下町(現在に宮崎県佐土原町西佐土原地区)に育ったものと言われています。

土の素朴さと温かい彩りの調和が佐土原人形の特徴と言われています。

佐土原人形は慶長の頃(藩主:島津豊久)朝鮮の役で迎えた高麗人が戯れに人形を作ったのが

始まりとされ、明治初期から大正時代には人形作りが盛んで14軒あった窯元も戦後は殆どが

絶え、現在は佐土原町内に2軒の製作所で残された型を基に復興されている。

継承されている。

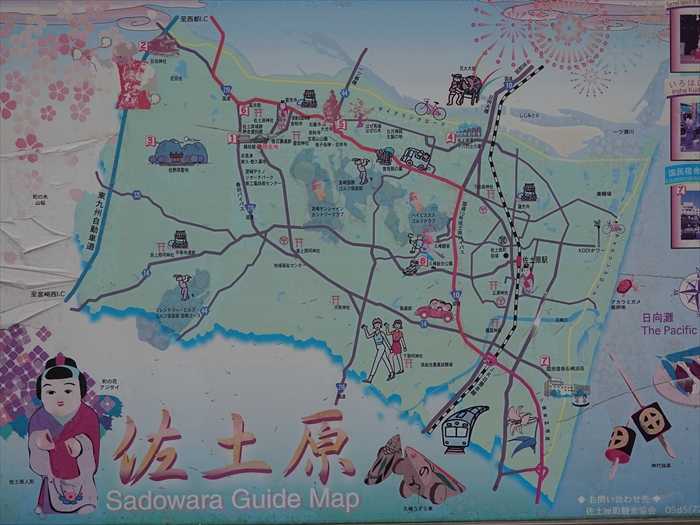

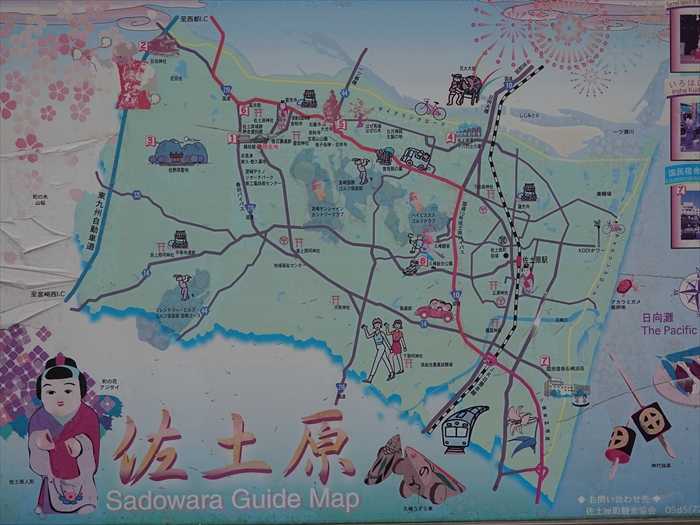

佐土原 観光案内地図。

現在地 ● はここ。

「いろは館」は直売所・飲食スペース・ガイダンスの3つで構成されている店舗。

佐土原の文化・歴史・観光の情報はもとより地元の新鮮野菜や佐土原銘菓・手工芸作家作品など

佐土原の魅力をぎゅ~っと城の駅へ詰め込んでいると。

店の外でも、切り花、花・野菜の苗、種の販売もしていた。

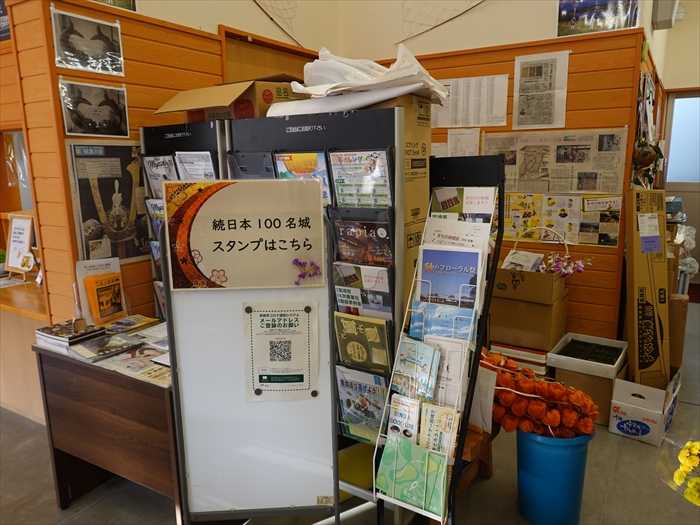

館内に入ると「続日本100名城 スタンプはこちら」の案内板があった。

「延岡城」、「佐土原城」案内板。

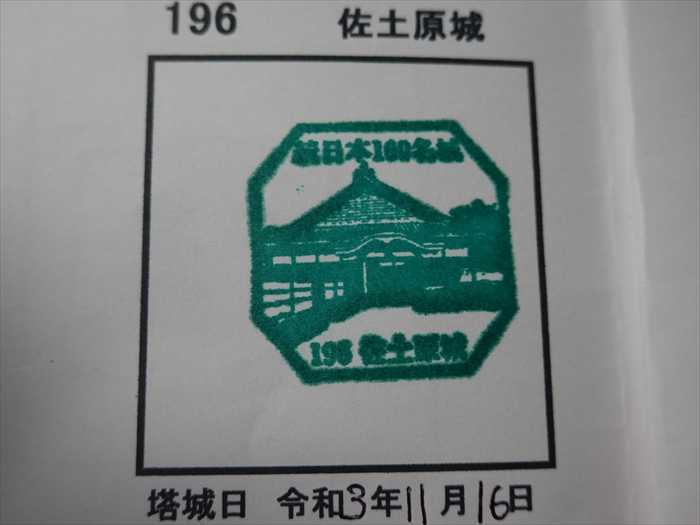

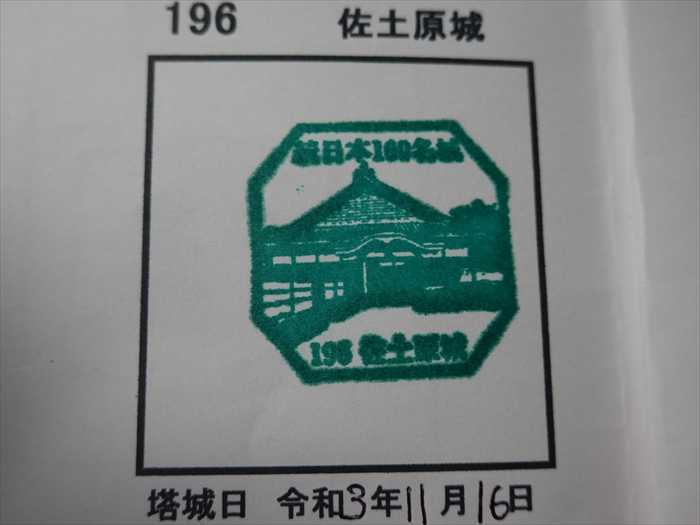

「続日本百名城」のスタンプを頂きました。

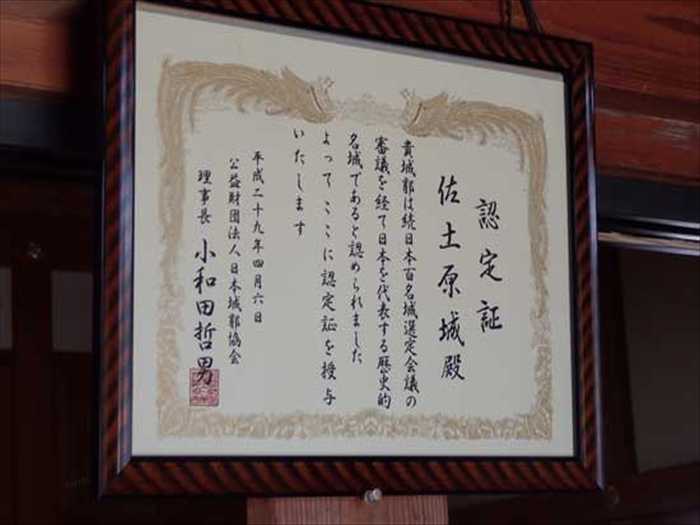

「国史跡 佐土原城跡 もののふの息吹」ポスター。

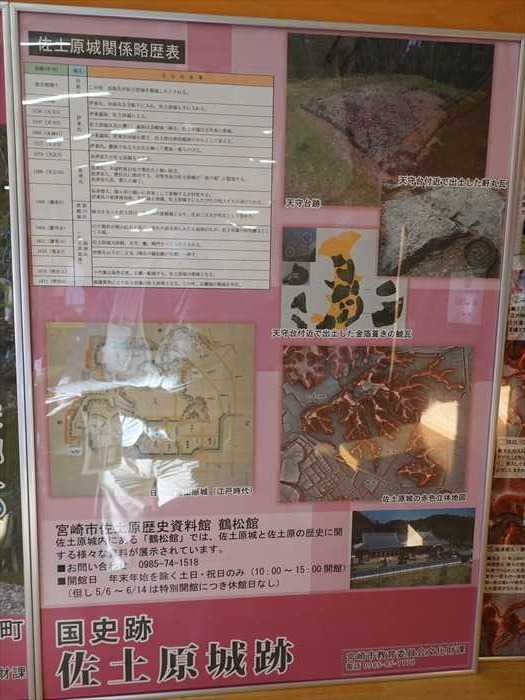

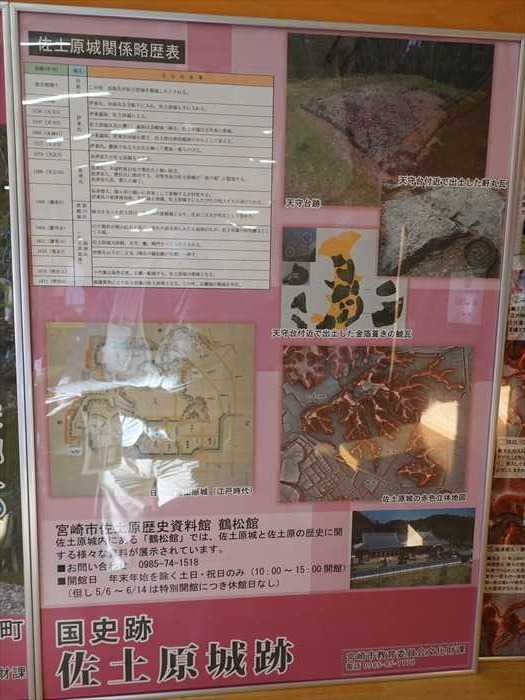

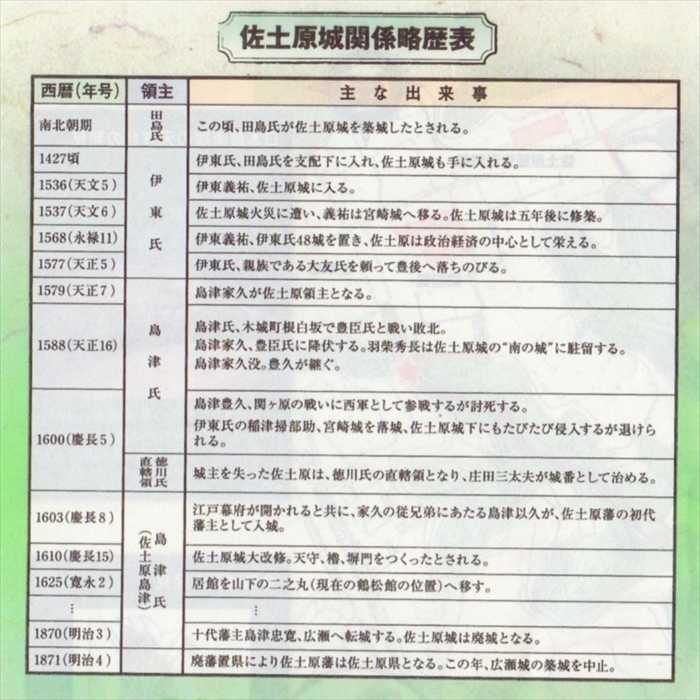

「国史跡 佐土原城跡 佐土原城関係略歴表」

「佐土原城関係略歴表」。

佐土原城跡は、周囲を弁天山などの山塊で囲まれ、北を一ツ瀬川で限る位置にあり、

内部に居館地域を含む中世から近世に当地域の支配に使われた城跡である。

構えたとされる。

応永34年(1427)に伊東氏が田島氏を滅ぼし佐土原城に入るが、特に天文5年(1536)、

伊東義祐が城主の時に城を整備して日向48城の中心的城郭として機能することになる。

伊東氏は、元亀3年(1572)の木崎原の戦いで島津軍に大敗を喫し、天正5年(1577)には

日向を捨て豊後へ退くことになる。

その後、日向は島津氏の支配下となり、佐土原城には、島津家久が天正7年(1579)に入った。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで2代豊久が亡くなり、佐土原は一時幕府領となったが、

慶長8年(1603)徳川家康により島津以久が佐土原3万石に封ぜられると、佐土原城は、

明治3年(1870)に広瀬へ移転したが廃城になるまで、居城として機能した。

このように佐土原城跡は、中世から近世、当地を支配した伊東氏から島津氏に至る450年余、

当地域の政治・経済・文化の中心として機能した城跡であった。

「佐土原城跡 天守台跡」

【https://ameblo.jp/napo-jou/entry-12355775324.html】より

以下の写真は頂いたパンフレットから。

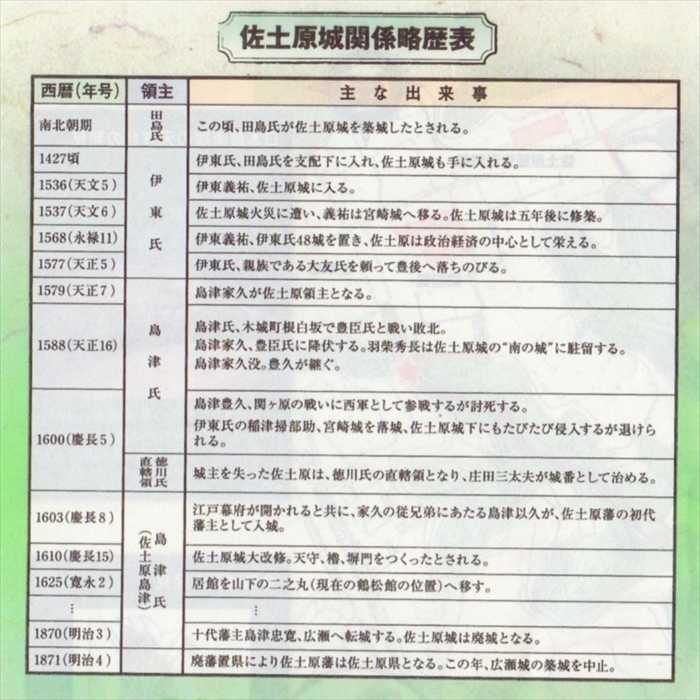

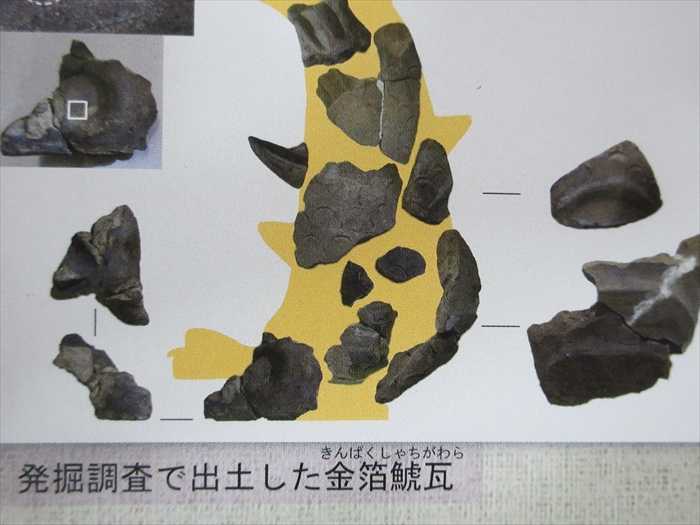

発掘調査で出土した天守台の礎石と瓦(平成29年調査)

発掘調査で出土した金箔鯱瓦。

「大手道

両側にそびえたガケの下を延々とのぼる大手道(城の最も主要な道)。

尾根を縦に断ち割ってつくられた非常に珍しい構造。」

「佐土原城の赤色立体地図」。

ズームして。

①天守台

平成8年度の発掘調査で、南九州の城では唯一となる天守の存在が確認された。

②本丸

主郭(しゅかく)。城の中心部。

江戸時代前期の文書『御家記』に2代藩主忠興が天守、櫓、塀、門を建てたと記されている。

③虎口(こぐち)

本丸の入口である桝形虎口。L字型に折れ曲がり、進入してきた敵が直進できないように工夫

されている。

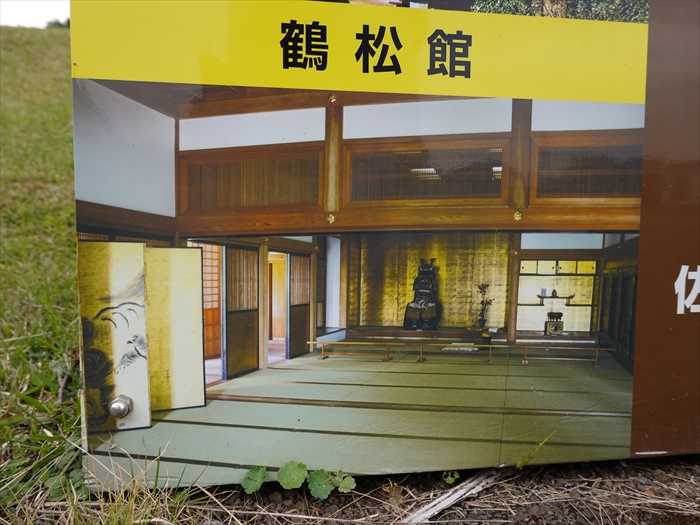

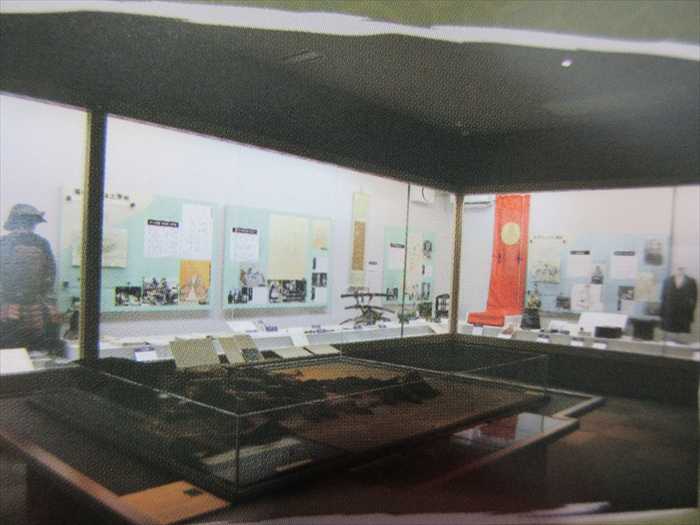

⑪鶴松館(かくしょうかん)

現在鶴松館の建っている場所が山城破却後の佐土原城。佐土原城の解説や出土遺物が展示

されている。

「佐土原城散策マップ」。

○

「甲冑」

顔出しパネル?「島津家久、豊久」。

「島津豊久」。

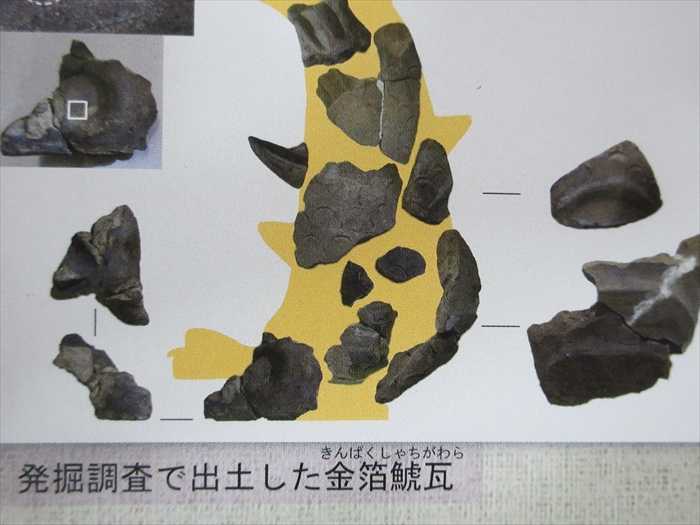

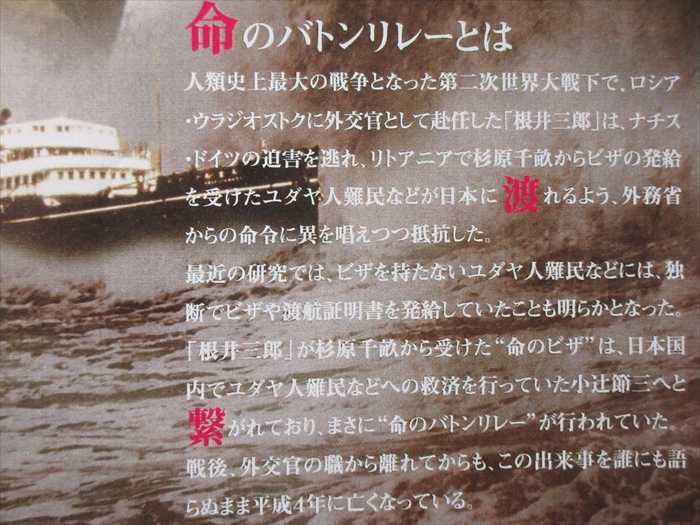

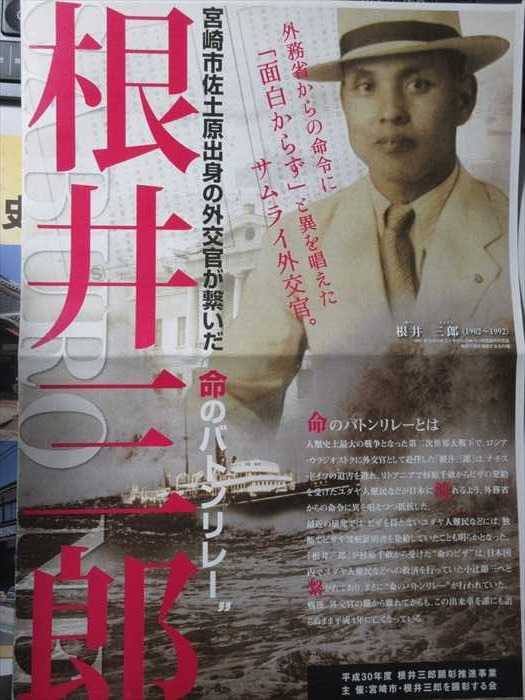

そして「根井三郎」コーナー。

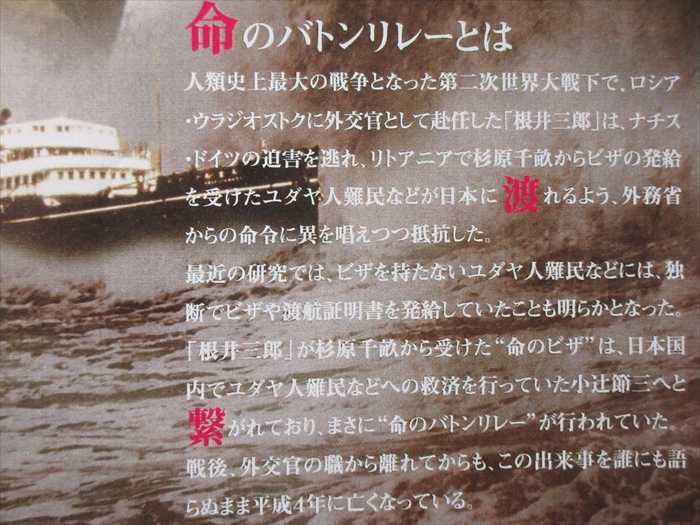

「命のバトンリレーとは

人類史上最大の戦争となった第二次世界大戦下で、ロシア・ウラジオストクに外交官として

赴任した「根井三郎」は、ナチス・ドイツの迫害を逃れ、リトアニアて杉原千畝からビザの

発給を受けたユダヤ人難民などが日本に渡れるよう、外務省からの命令に異を唱えつつ抵抗した。

最近の研究では、ビザを持たないユダヤ人難民などには、独断でビザや渡航証明書を発給していた

ことも明らかとなった。

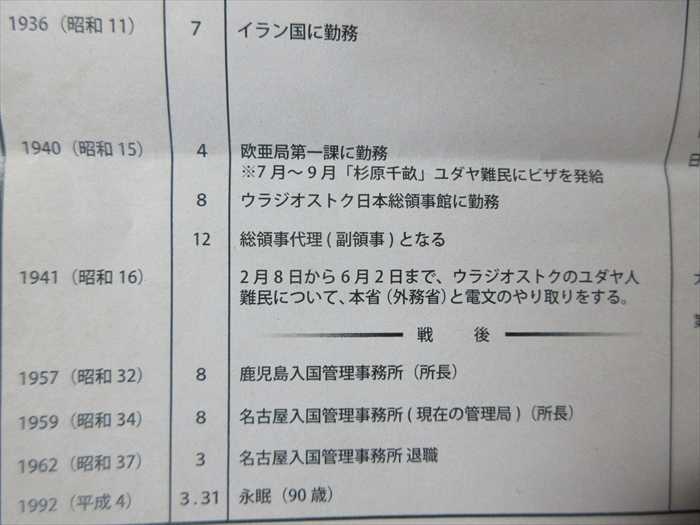

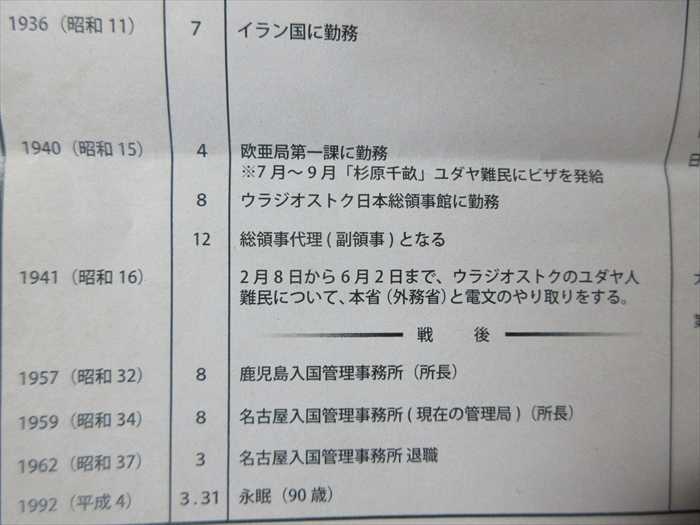

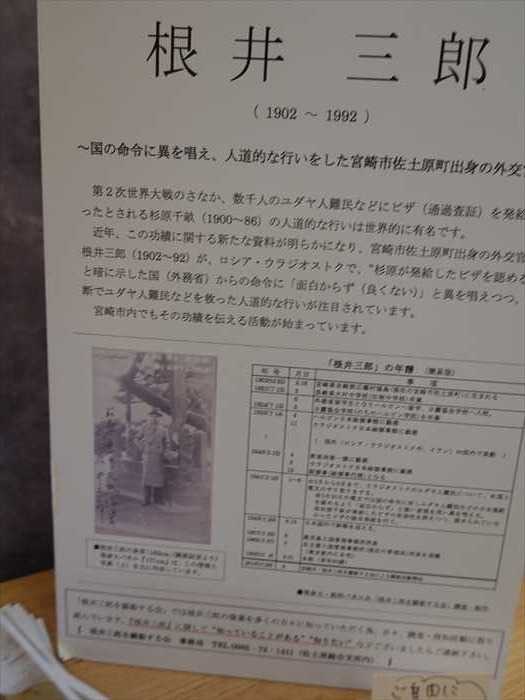

「根井三郎」年譜 (34歳以降)。

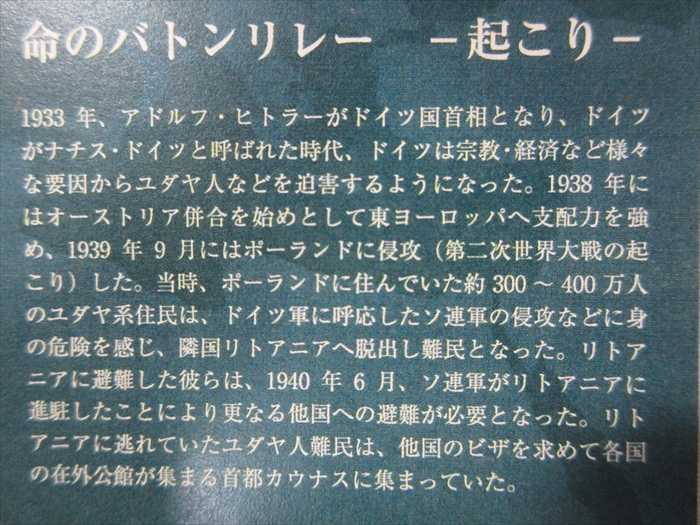

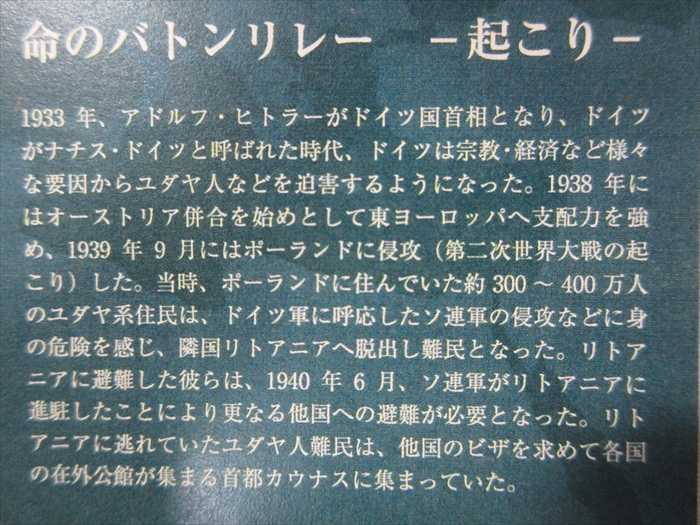

「命のバトンリレー --起こり--

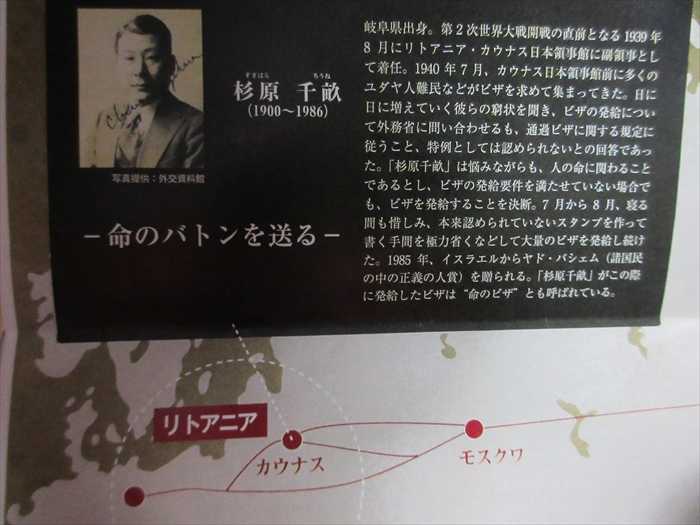

「--命のバトンを送る-- 杉原千畝(1900~1986)

「宮崎市佐土原交流センター」にもなっているようであった。

佐土原人形の看板。

佐土原人形の始まりはおよそ400年前と言われ島津開藩の時藩主が陶工を迎え入れ

日向の国佐土原の城下町(現在に宮崎県佐土原町西佐土原地区)に育ったものと言われています。

土の素朴さと温かい彩りの調和が佐土原人形の特徴と言われています。

佐土原人形は慶長の頃(藩主:島津豊久)朝鮮の役で迎えた高麗人が戯れに人形を作ったのが

始まりとされ、明治初期から大正時代には人形作りが盛んで14軒あった窯元も戦後は殆どが

絶え、現在は佐土原町内に2軒の製作所で残された型を基に復興されている。

継承されている。

佐土原 観光案内地図。

現在地 ● はここ。

「いろは館」は直売所・飲食スペース・ガイダンスの3つで構成されている店舗。

佐土原の文化・歴史・観光の情報はもとより地元の新鮮野菜や佐土原銘菓・手工芸作家作品など

佐土原の魅力をぎゅ~っと城の駅へ詰め込んでいると。

店の外でも、切り花、花・野菜の苗、種の販売もしていた。

館内に入ると「続日本100名城 スタンプはこちら」の案内板があった。

「延岡城」、「佐土原城」案内板。

「続日本百名城」のスタンプを頂きました。

「国史跡 佐土原城跡 もののふの息吹」ポスター。

「国史跡 佐土原城跡 佐土原城関係略歴表」

「佐土原城関係略歴表」。

佐土原城跡は、周囲を弁天山などの山塊で囲まれ、北を一ツ瀬川で限る位置にあり、

内部に居館地域を含む中世から近世に当地域の支配に使われた城跡である。

構えたとされる。

応永34年(1427)に伊東氏が田島氏を滅ぼし佐土原城に入るが、特に天文5年(1536)、

伊東義祐が城主の時に城を整備して日向48城の中心的城郭として機能することになる。

伊東氏は、元亀3年(1572)の木崎原の戦いで島津軍に大敗を喫し、天正5年(1577)には

日向を捨て豊後へ退くことになる。

その後、日向は島津氏の支配下となり、佐土原城には、島津家久が天正7年(1579)に入った。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで2代豊久が亡くなり、佐土原は一時幕府領となったが、

慶長8年(1603)徳川家康により島津以久が佐土原3万石に封ぜられると、佐土原城は、

明治3年(1870)に広瀬へ移転したが廃城になるまで、居城として機能した。

このように佐土原城跡は、中世から近世、当地を支配した伊東氏から島津氏に至る450年余、

当地域の政治・経済・文化の中心として機能した城跡であった。

「佐土原城跡 天守台跡」

【https://ameblo.jp/napo-jou/entry-12355775324.html】より

以下の写真は頂いたパンフレットから。

発掘調査で出土した天守台の礎石と瓦(平成29年調査)

発掘調査で出土した金箔鯱瓦。

「大手道

両側にそびえたガケの下を延々とのぼる大手道(城の最も主要な道)。

尾根を縦に断ち割ってつくられた非常に珍しい構造。」

「佐土原城の赤色立体地図」。

ズームして。

①天守台

平成8年度の発掘調査で、南九州の城では唯一となる天守の存在が確認された。

②本丸

主郭(しゅかく)。城の中心部。

江戸時代前期の文書『御家記』に2代藩主忠興が天守、櫓、塀、門を建てたと記されている。

③虎口(こぐち)

本丸の入口である桝形虎口。L字型に折れ曲がり、進入してきた敵が直進できないように工夫

されている。

⑪鶴松館(かくしょうかん)

現在鶴松館の建っている場所が山城破却後の佐土原城。佐土原城の解説や出土遺物が展示

されている。

「佐土原城散策マップ」。

○

「甲冑」

顔出しパネル?「島津家久、豊久」。

「島津豊久」。

そして「根井三郎」コーナー。

「命のバトンリレーとは

人類史上最大の戦争となった第二次世界大戦下で、ロシア・ウラジオストクに外交官として

赴任した「根井三郎」は、ナチス・ドイツの迫害を逃れ、リトアニアて杉原千畝からビザの

発給を受けたユダヤ人難民などが日本に渡れるよう、外務省からの命令に異を唱えつつ抵抗した。

最近の研究では、ビザを持たないユダヤ人難民などには、独断でビザや渡航証明書を発給していた

ことも明らかとなった。

「根井三郎」が杉原千畝から受けた、”命のビザ"は、日本国内でユダヤ人難民などへの救済を

行っていた小辻節三へと繋がれており、まさに、”命のバトンリレー”が行われていた。

行っていた小辻節三へと繋がれており、まさに、”命のバトンリレー”が行われていた。

戦後、外交官の職から離れてからも、この出来事を誰にも語らぬまま平成4年に亡くなっている。」

「根井三郎」年譜 (34歳以降)。

「命のバトンリレー --起こり--

1933年、アドルフ・ヒトラーがドイツ国首相となり、ドイツがナチス・ドイツと呼ばれた時代、

ドイツは宗教・経済など様々な要因からユダヤ人などを迫害するようになった。1938年には

オーストリア併合を始めとして東ヨーロッパへ支配力を強め、1939年9月にはポーランドに

侵攻(第二次世界大戦の起こり)した。当時、ポーランドに住んでいた約300 ~ 400万人の

ユダヤ系住民は、ドイツ軍に呼応したソ連軍の侵攻などに身の危険を感じ、隣国リトアニアへ

脱出し難民となった。リトアニアに避難した彼らは、1940年6月、ソ連軍がリトアニアに進駐

したことにより更なる他国への避難が必要となった。リトアニアに逃れていたユダヤ人難民は、

他国のビザを求めて各国の在外公館が集まる首都カウナスに集まっていた。」。

ドイツは宗教・経済など様々な要因からユダヤ人などを迫害するようになった。1938年には

オーストリア併合を始めとして東ヨーロッパへ支配力を強め、1939年9月にはポーランドに

侵攻(第二次世界大戦の起こり)した。当時、ポーランドに住んでいた約300 ~ 400万人の

ユダヤ系住民は、ドイツ軍に呼応したソ連軍の侵攻などに身の危険を感じ、隣国リトアニアへ

脱出し難民となった。リトアニアに避難した彼らは、1940年6月、ソ連軍がリトアニアに進駐

したことにより更なる他国への避難が必要となった。リトアニアに逃れていたユダヤ人難民は、

他国のビザを求めて各国の在外公館が集まる首都カウナスに集まっていた。」。

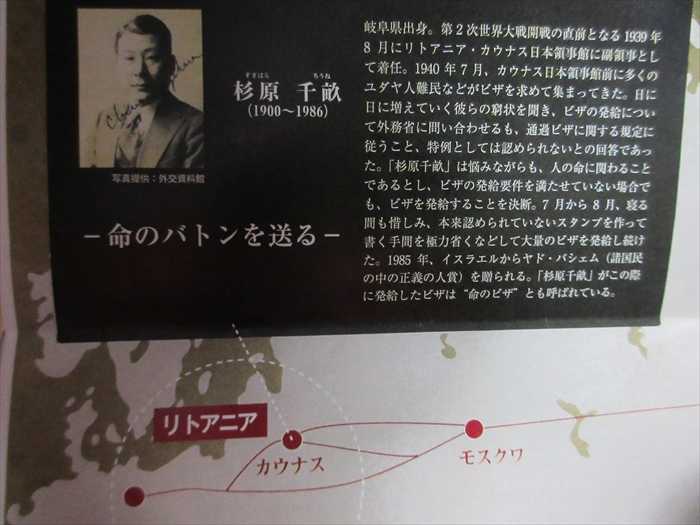

「--命のバトンを送る-- 杉原千畝(1900~1986)

岐阜県出身。第2次世界大戦開戦の直前となる1939年8月にリトアニア・カウナス日本領事館に

副領事として着任。1940年7月、カウナス日本領事館前に多くのユダヤ人難民などがビザを求めて

集まってきた。日に日に増えていく彼らの窮状を聞き、ビザの発給について外務省に間い合わせるも、

通過ビザに関する規定に従うこと、特例としては認められないとの回答であった。

「杉原千畝」は悩みながらも、人の命に関わることであるとし、ビザの発給要件を満たせていない

場合でも、ビザを発給することを決断。7月から8月、寝る間も惜しみ、本来認められていない

スタンプを作って書く手間を極力省くなどして大量のビザを発給し続けた。1985年、イスラエル

からヤド・バシエム(諸国民の中の正義の人賞)を贈られる。「杉原千敵」がこの際に発給したビザは

”命のピザ”とも呼ばれている。」

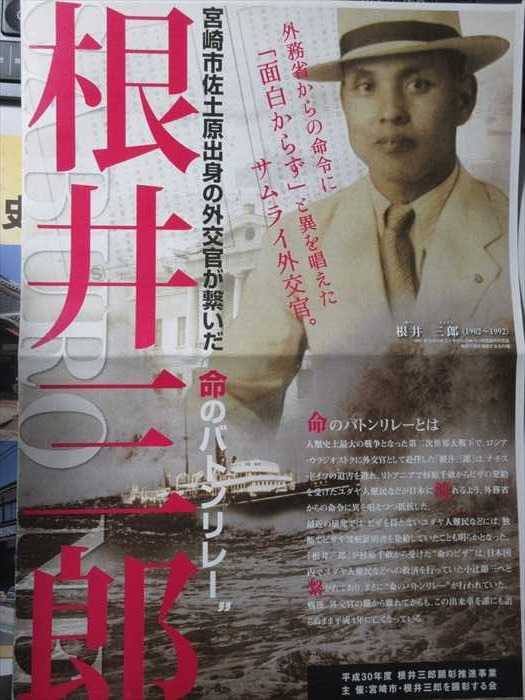

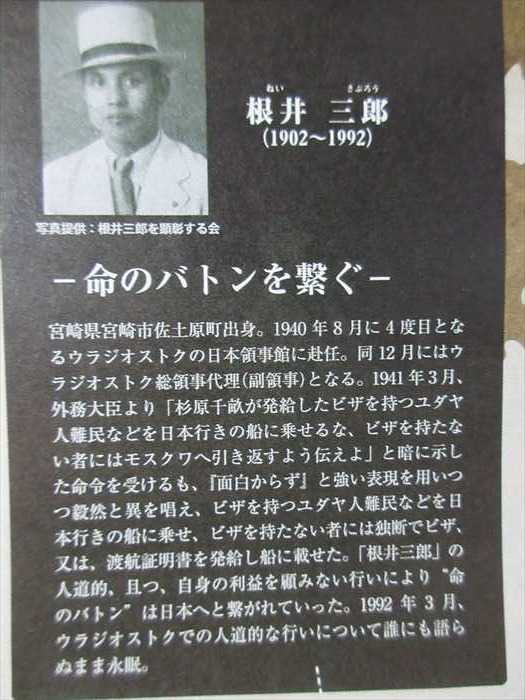

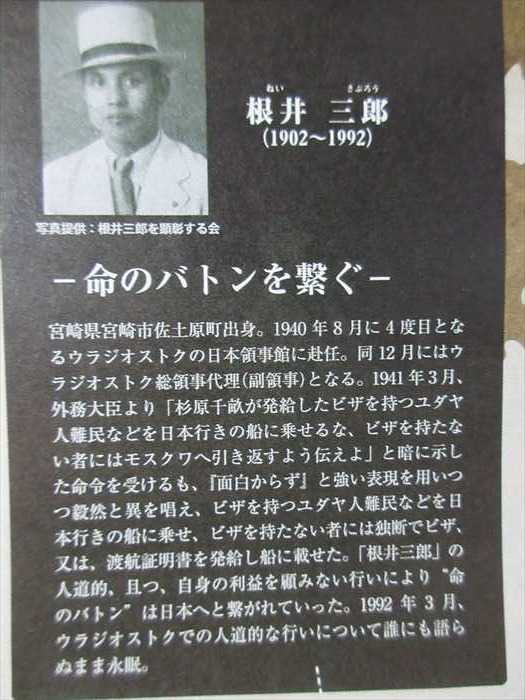

「--命のバトンを繋ぐ-- 根井三郎(1902~1992)

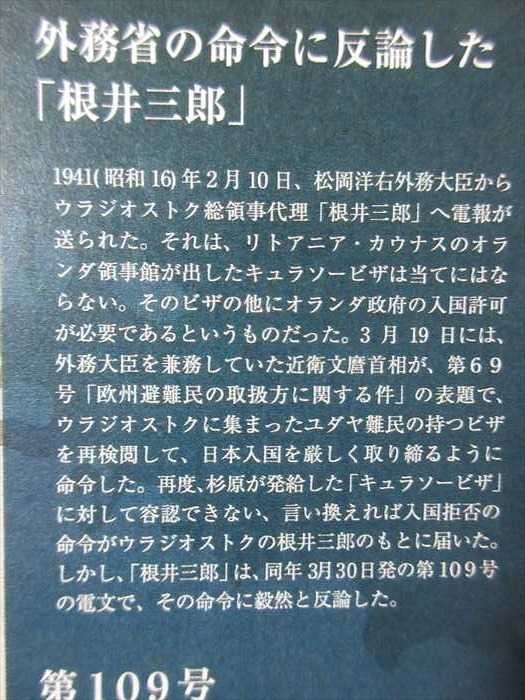

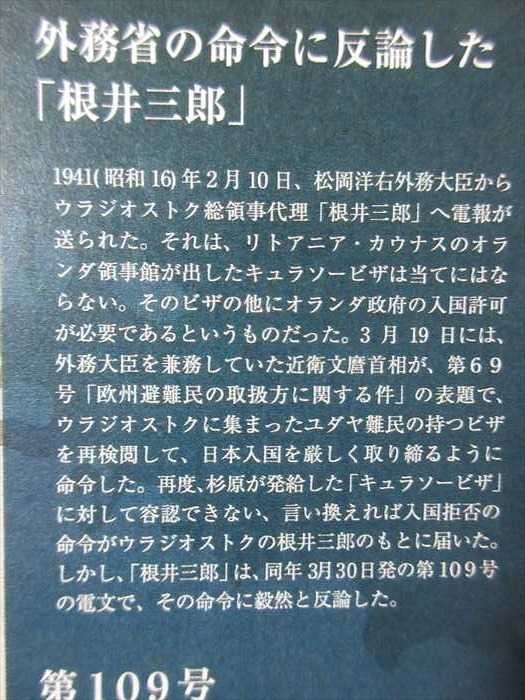

「外務省の命令に反論した「根井三郎」

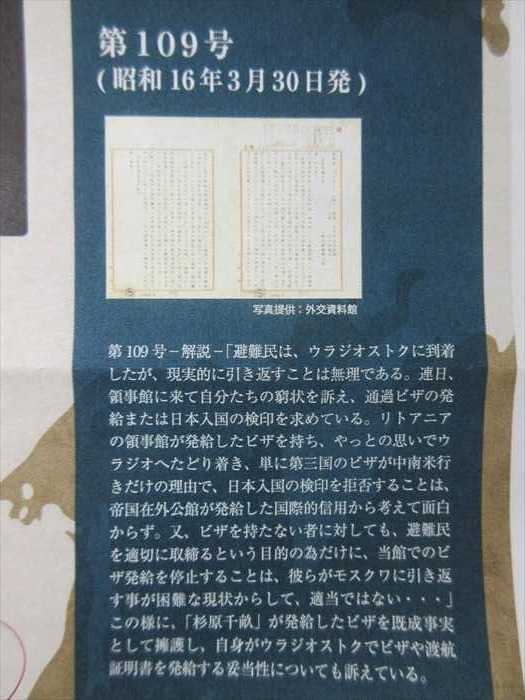

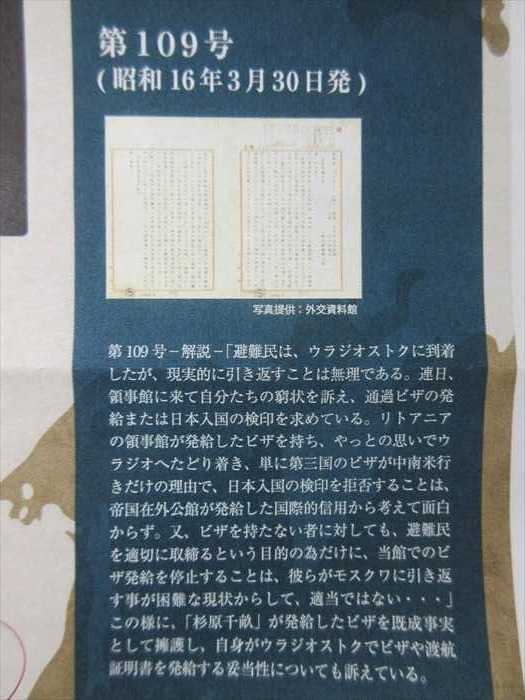

「第109号(昭和16年3月30日発)

副領事として着任。1940年7月、カウナス日本領事館前に多くのユダヤ人難民などがビザを求めて

集まってきた。日に日に増えていく彼らの窮状を聞き、ビザの発給について外務省に間い合わせるも、

通過ビザに関する規定に従うこと、特例としては認められないとの回答であった。

「杉原千畝」は悩みながらも、人の命に関わることであるとし、ビザの発給要件を満たせていない

場合でも、ビザを発給することを決断。7月から8月、寝る間も惜しみ、本来認められていない

スタンプを作って書く手間を極力省くなどして大量のビザを発給し続けた。1985年、イスラエル

からヤド・バシエム(諸国民の中の正義の人賞)を贈られる。「杉原千敵」がこの際に発給したビザは

”命のピザ”とも呼ばれている。」

「--命のバトンを繋ぐ-- 根井三郎(1902~1992)

宮崎県宮崎市佐土原町出身。1940年8月に4度目となるウラジオストクの日本領事館に赴任。

同12月にはウラジオストク総領事代理(副領事)となる。1941年3月、外務大臣より「杉原千畝が

発給したビザを持っユダヤ人難民などを日本行きの船に乗せるな、ビザを持たない者には

モスクワへ引き返すよう伝えよ」と暗に示した命令を受けるも、『面白からず』と強い表現を

用いつつ毅然と異を唱え、ビザを持っユダヤ人難民などを日本行きの船に乗せ、ビザを持たない者

には独断でビザ、又は、渡航証明書を発給し船に載せた。「根井三郎」の人道的、且つ、自身の

利益を顧みない行いにより”命のバトン”は日本へと繋がれていった。1992年3月、ウラジオストク

での人道的な行いについて誰にも語らねまま永眠。」。

同12月にはウラジオストク総領事代理(副領事)となる。1941年3月、外務大臣より「杉原千畝が

発給したビザを持っユダヤ人難民などを日本行きの船に乗せるな、ビザを持たない者には

モスクワへ引き返すよう伝えよ」と暗に示した命令を受けるも、『面白からず』と強い表現を

用いつつ毅然と異を唱え、ビザを持っユダヤ人難民などを日本行きの船に乗せ、ビザを持たない者

には独断でビザ、又は、渡航証明書を発給し船に載せた。「根井三郎」の人道的、且つ、自身の

利益を顧みない行いにより”命のバトン”は日本へと繋がれていった。1992年3月、ウラジオストク

での人道的な行いについて誰にも語らねまま永眠。」。

「外務省の命令に反論した「根井三郎」

1941 (昭和16)年2月10日、松岡洋右外務大臣からウラジオストク総領事代理「根井三郎」へ

電報が送られた。それは、リトアニア・カウナスのオランダ領事館が出したキュラソービザは

当てにはならない。そのビザの他にオランダ政府の入国許可が必要であるというものだった。

3月19日には、外務大臣を兼務していた近衛文麿首相が、第69号「欧州避難民の取扱方に関する件」

の表題で、ウラジオストクに集まったユダヤ難民の持っビザを再検閲して、日本入国を厳しく

取り締るように命令した。再度、杉原が発給した「キュラソーピザ」に対して容認できない、

言い換えれば入国拒否の命令がウラジオストクの根井三郎のもとに届いた。

電報が送られた。それは、リトアニア・カウナスのオランダ領事館が出したキュラソービザは

当てにはならない。そのビザの他にオランダ政府の入国許可が必要であるというものだった。

3月19日には、外務大臣を兼務していた近衛文麿首相が、第69号「欧州避難民の取扱方に関する件」

の表題で、ウラジオストクに集まったユダヤ難民の持っビザを再検閲して、日本入国を厳しく

取り締るように命令した。再度、杉原が発給した「キュラソーピザ」に対して容認できない、

言い換えれば入国拒否の命令がウラジオストクの根井三郎のもとに届いた。

しかし、「根井三郎」は、同年3月30日発の第109号の電文で、その命令に毅然と反論した。」

「第109号(昭和16年3月30日発)

第109号ー解説ー「避難民は、ウラジオストクに到着したが、現実的に引き返すことは無理である。

連日、領事館に来て自分たちの窮状を訴え、通過ピザの発給または日本入国の検印を求めている。

リトアニアの領事館が発給したビザを持ち、やっとの思いでウラジオへたどり着き、単に第三国の

ビザが中南米行きだけの理由で、日本入国の検印を拒否することは、帝国在外公館が発給した

国際的信用から考えて面白からず。又、ビザを持たない者に対しても、避難民を適切に取締ると

いう目的の為だけに、当館でのビザ発給を停止することは、彼らがモスクワに引き返す事が困難な

現状からして、適当ではない・・、」この様に、「杉原千畝」が発給したビザを既成事実として

擁護し、自身がウラジオストクでビザや渡航証明書を発給する妥当性についても訴えている。」

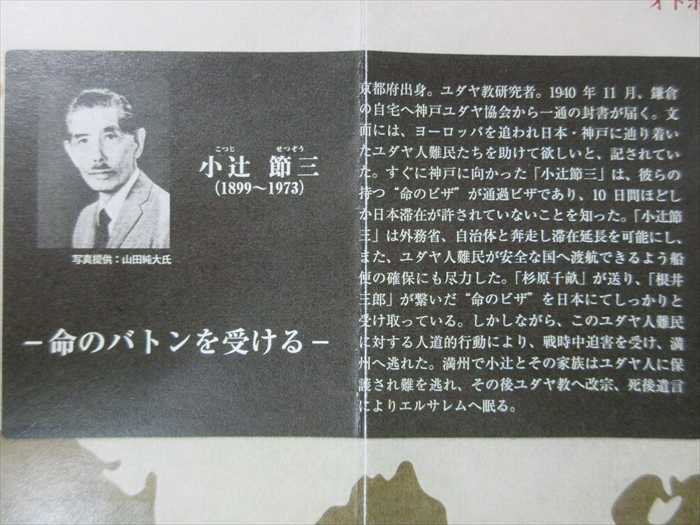

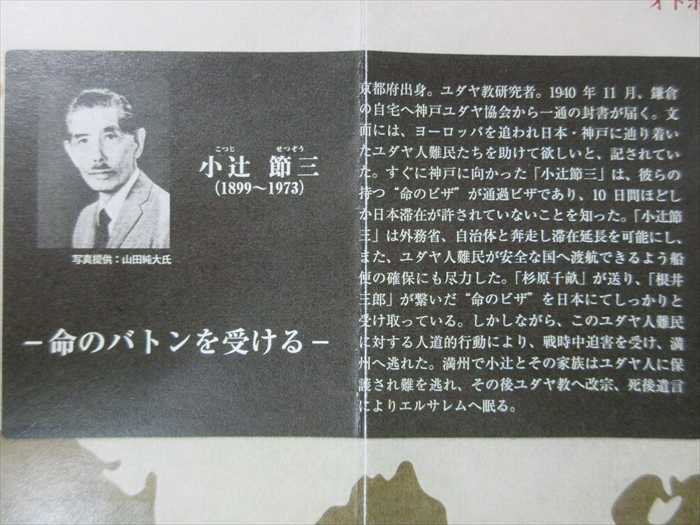

「--命のバトンを受ける-- 小辻節三(1899~1973)

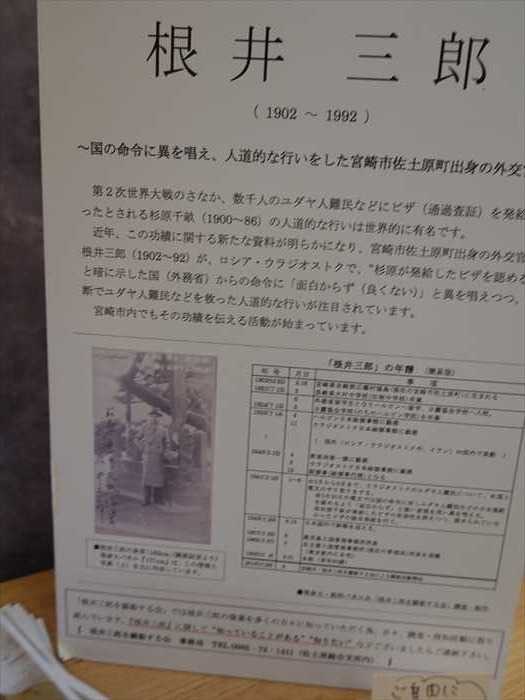

「根井三郎」。

「根井三郎(1902~1992)

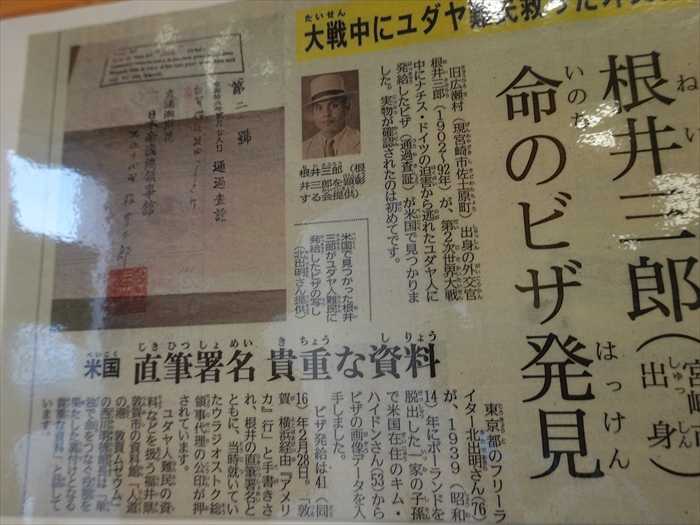

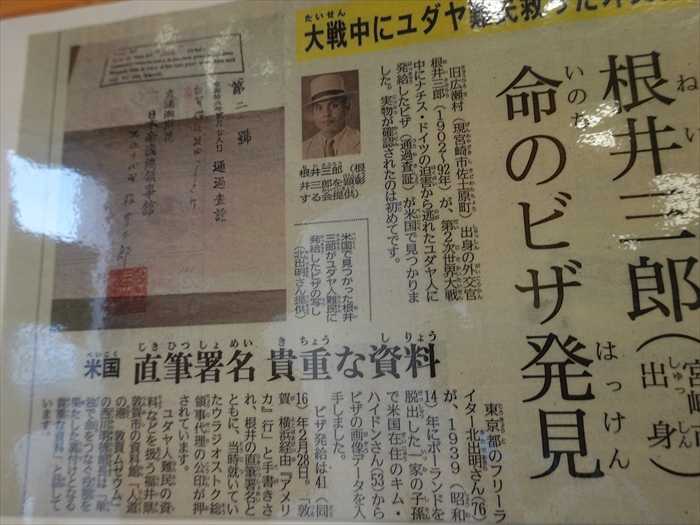

「根井三郎(宮崎県出身 命のビザ発見

旧広瀬村(現宮崎市佐土原町)出身の外交官根井三郎(1902~92年)が、第2次世界大戦中に

ナチス・ドイツの迫害から逃れたユダヤ人に発給したビザ(通過査証)が米国で見つかりました。

実物が確認されたのは初めてです。」

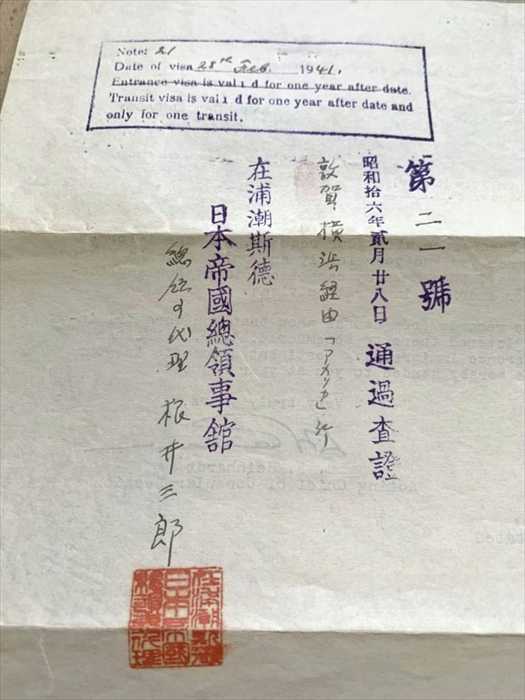

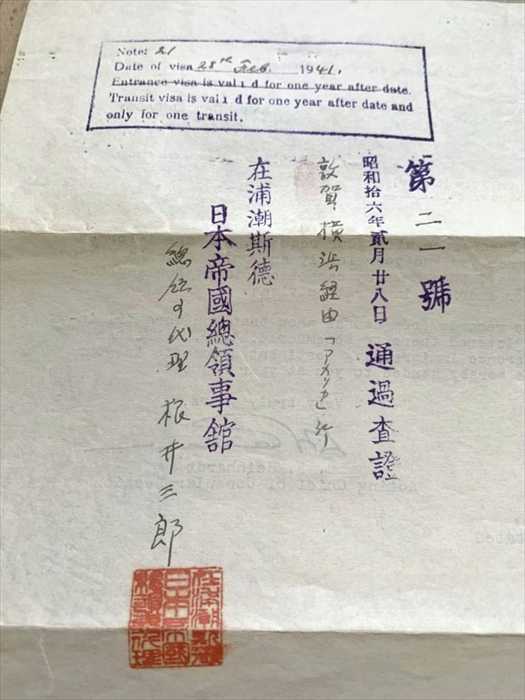

「根井三郎」が発行したビザ(通過査証)。

第ニ一號 昭和拾六年貮月廿八日 通過査証

敦賀 横浜経由「アメリカ」行き

在浦潮斯徳 日本帝國總領事館 總領事代理 根井三郎」

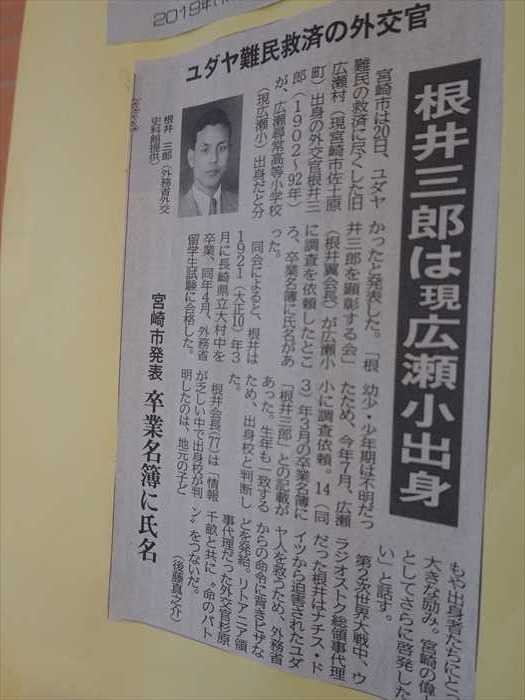

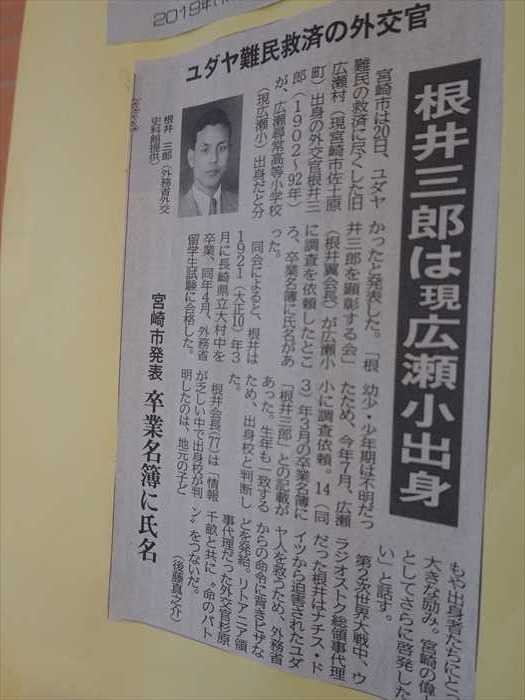

「ユダヤ難民救済の外交官 根井三郎は現広瀬小出身

連日、領事館に来て自分たちの窮状を訴え、通過ピザの発給または日本入国の検印を求めている。

リトアニアの領事館が発給したビザを持ち、やっとの思いでウラジオへたどり着き、単に第三国の

ビザが中南米行きだけの理由で、日本入国の検印を拒否することは、帝国在外公館が発給した

国際的信用から考えて面白からず。又、ビザを持たない者に対しても、避難民を適切に取締ると

いう目的の為だけに、当館でのビザ発給を停止することは、彼らがモスクワに引き返す事が困難な

現状からして、適当ではない・・、」この様に、「杉原千畝」が発給したビザを既成事実として

擁護し、自身がウラジオストクでビザや渡航証明書を発給する妥当性についても訴えている。」

「--命のバトンを受ける-- 小辻節三(1899~1973)

京都府出身。ユダヤ教研究者。1940年11月、鎌倉の自宅へ神戸ユダヤ協会から一通の封書が届く。

文面には、ヨーロッパを追われ日本・神戸に辿り着いたユダヤ人難民たちを助けて欲しいと、

記されていた。すぐに神戸に向かった「小辻節三」は、彼らの持つ”命のビザ”が通過ビザであり、

10日間ほどしか日本滞在が許されていないことを知った。「小辻節三」は外務省、自治体と奔走し

滞在延長を可能にし、また、ユダヤ人難民が安全な国へ渡航できるよう船便の確保にも尽力した。

「杉原千畝」が送り、「根井三郎」が繋いだ”命のビザ”を日本にてしっかりと受け取っている。

しかしながら、このユダヤ人難民に対する人道的行動により、戦時中迫害を受け、満州へ逃れた。

満州で小辻とその家族はユダヤ人に保護され難を逃れ、その後ユダヤ教へ改宗、死後遣言により

エルサレムへ眠る。」文面には、ヨーロッパを追われ日本・神戸に辿り着いたユダヤ人難民たちを助けて欲しいと、

記されていた。すぐに神戸に向かった「小辻節三」は、彼らの持つ”命のビザ”が通過ビザであり、

10日間ほどしか日本滞在が許されていないことを知った。「小辻節三」は外務省、自治体と奔走し

滞在延長を可能にし、また、ユダヤ人難民が安全な国へ渡航できるよう船便の確保にも尽力した。

「杉原千畝」が送り、「根井三郎」が繋いだ”命のビザ”を日本にてしっかりと受け取っている。

しかしながら、このユダヤ人難民に対する人道的行動により、戦時中迫害を受け、満州へ逃れた。

満州で小辻とその家族はユダヤ人に保護され難を逃れ、その後ユダヤ教へ改宗、死後遣言により

「根井三郎」。

「根井三郎(1902~1992)

~国の命令に異を唱え、人道的な行いをした宮崎市佐土原町出身の外交官~

第2次世界大戦のさなか、数千人のユダヤ人難民などにビザ(通過査証)を発給し救ったとされる

杉原千畝(1900~86)の人道的な行いは世界的に有名です。

近年、この功績に関する新たな資料が明らかになり、宮崎市佐土原町出身の外交官 根井三郎

(1902~86)が、ロシア・ウラジオストクで、”杉原が発給したビザを認めるなど暗に示した

国(外務省)からの命令に「面白からず(良くない)」と異を唱えつつ、独断でユダヤ人難民などを

教った人道的な行いが注目されています。

宮崎市内でもその功績を伝える活動が始まっています。」杉原千畝(1900~86)の人道的な行いは世界的に有名です。

近年、この功績に関する新たな資料が明らかになり、宮崎市佐土原町出身の外交官 根井三郎

(1902~86)が、ロシア・ウラジオストクで、”杉原が発給したビザを認めるなど暗に示した

国(外務省)からの命令に「面白からず(良くない)」と異を唱えつつ、独断でユダヤ人難民などを

教った人道的な行いが注目されています。

「根井三郎(宮崎県出身 命のビザ発見

旧広瀬村(現宮崎市佐土原町)出身の外交官根井三郎(1902~92年)が、第2次世界大戦中に

ナチス・ドイツの迫害から逃れたユダヤ人に発給したビザ(通過査証)が米国で見つかりました。

実物が確認されたのは初めてです。」

「根井三郎」が発行したビザ(通過査証)。

第ニ一號 昭和拾六年貮月廿八日 通過査証

敦賀 横浜経由「アメリカ」行き

在浦潮斯徳 日本帝國總領事館 總領事代理 根井三郎」

「ユダヤ難民救済の外交官 根井三郎は現広瀬小出身

宮崎市は20日、ユダヤ難民の救済に尽くした旧広瀬村(現宮崎市佐土原町)出身の外交官

根井三郎(1902~92年)が広瀬尋常高等小学校(現広瀬小)出身だと分かったと発表した。」

根井三郎(1902~92年)が広瀬尋常高等小学校(現広瀬小)出身だと分かったと発表した。」

「根井三郎を顕彰する会」(根井翼会長)が広瀬小に調査を依頼したところ、卒業名簿に

氏名があった。

氏名があった。

同会によると、根井は1921 (大正10)年3月に長崎県立大村中を卒業、同年4月、外務省

留学生試験に合格した。

幼少・少年期は不明だったため、今年7月。広瀬小に調査依頼。14(同3)年3月の卒業名簿に

「根井三郎」との記載があった。生年も一致するため、出身校と判断した。

根井会長(77)は「情報が乏しい中で出身校が判明したのは、地元の子どもや出身者たちにとって

大きな励み。宮崎の偉人としてさらに啓発したい」と話す。

大きな励み。宮崎の偉人としてさらに啓発したい」と話す。

第2次世界大戦中、ウラジオストク総領事代理だった根井はナチス・ドイツから迫害された

ユダヤ人を救うため、外務省からの命令に背きビザなどを発給。

「 リトアニア領事代理 」👈リンクだった外交官「 杉原千畝 」👈リンク と共に”命のバトン”をつないだ。」

「根井三郎発給ビザ発見 第2次大戦中 ユダヤ人の命つなぐ

宮崎市出身外交官 単独て救済 裏付け」の新聞記事。

ウラジオストクに「 杉原千畝 」👈リンク のビザに積極的に応じた人物がいたことは知っていたが

その人の名や救済活動の詳細について初めて知り感動したのであった。

「日本ミツバチ」の待受箱も販売されていた。

そして「宮崎市城の駅佐土原いろは館」の外に出て、道路の反対側にあった

「宮崎市佐土原歴史資料館」に向かって進む。

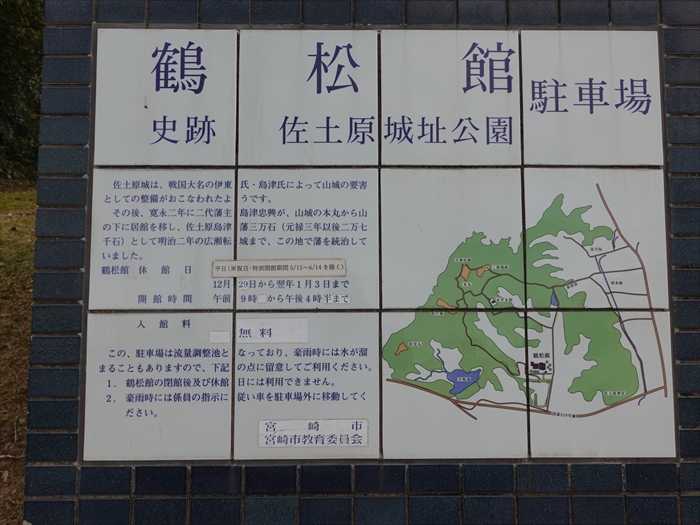

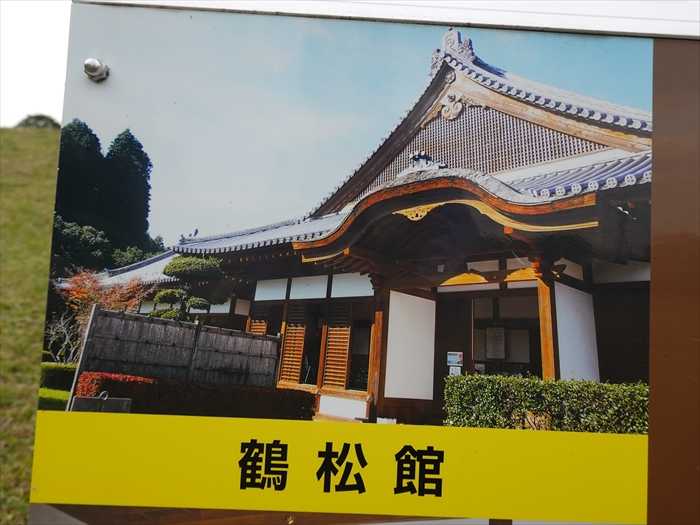

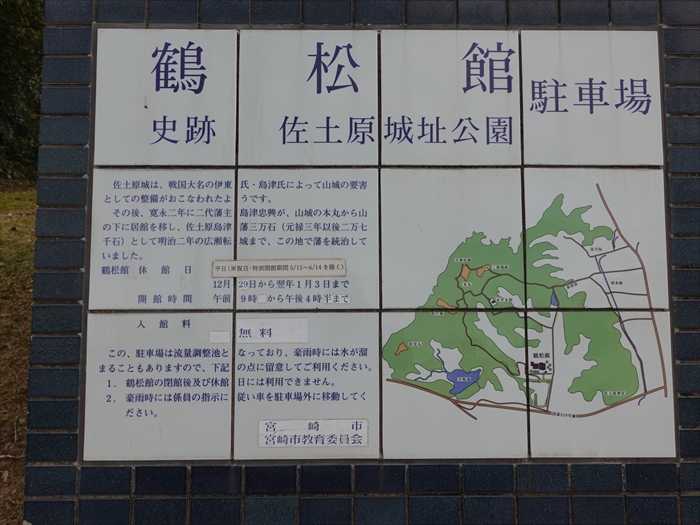

「鶴松館 史跡 佐渡原城址公園 駐車場

「宮崎市佐土原歴史資料館 続日本百名城 佐土原城 鶴松館」

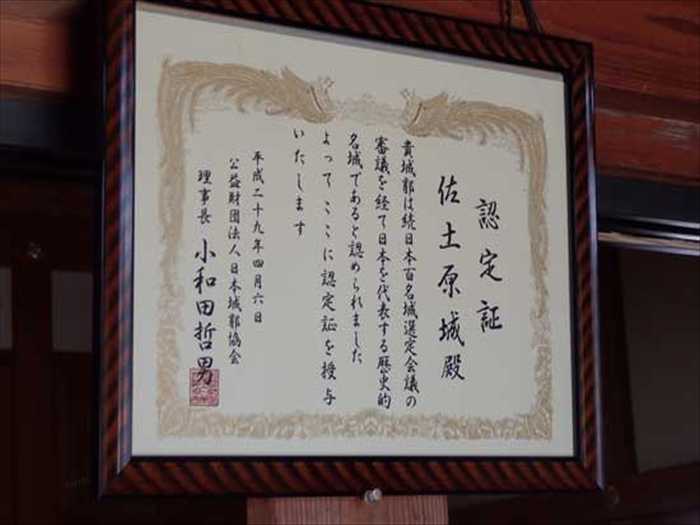

「”佐土原城” 続日本100名城(平成29認定)

宮崎市佐土原歴史資料館 【鶴松館・商家資料館(旧阪本家)】」

「国指定史跡 佐土原城跡 歴史資料館」。

「佐土原城跡 歴史資料館」山門に向かって進む。

「配置案内図」。

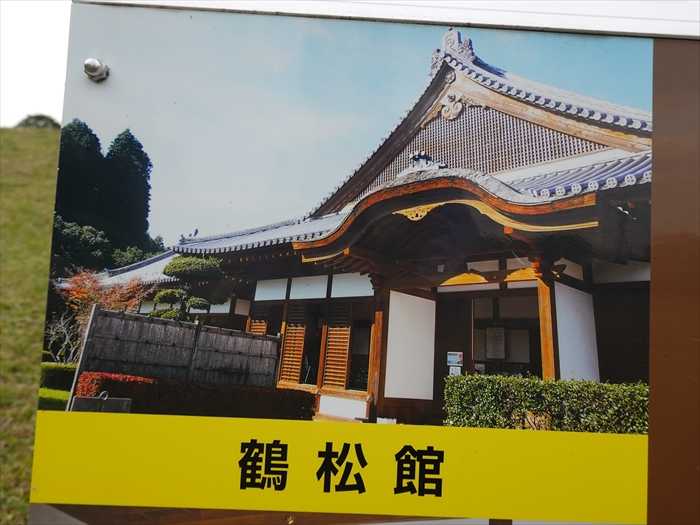

明治2年(1869)佐土原藩主島津家は居城を広瀬に移し、佐土原城は廃城となった。

城跡は田畑になっていたが、それから120年後の平成元年(1989)に発掘調査が行われ、

柱穴・根石や石組・木組の暗渠などの遺構が見つかった。

これらの遺構に基づいて、二の丸跡に大広間・書院・数寄屋が復元され、平成5年6月に鶴松館が

開館した。

「鶴松館」の左に「書院」、右に「大広間」。

入口 山門は閉まっていた。

「鶴松館」。

「国指定史跡 佐渡原城跡二の丸跡」碑。

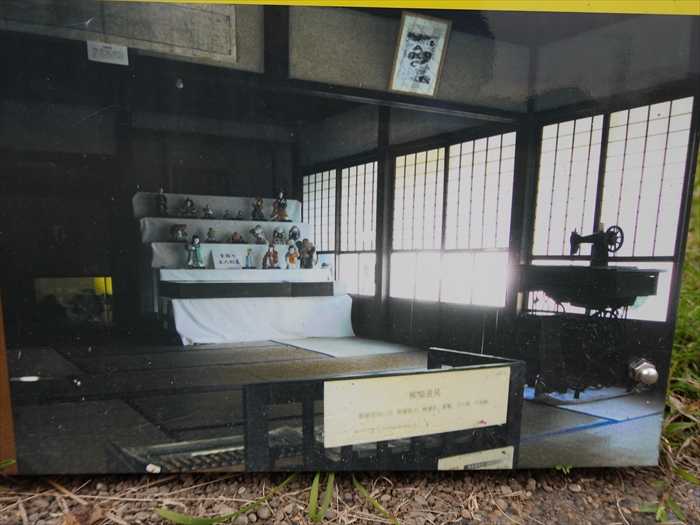

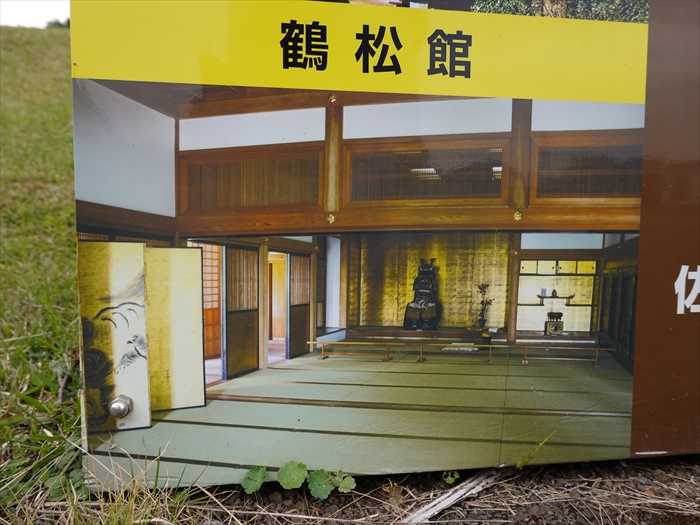

隙間から内部をカメラで「大広間」の玄関を覗く。

「大広間」と「書院」をズームで。

「佐土原城」と書かれた幟。

上部に伊東氏の家紋「庵木瓜(いおりもっこう)」と下部に島津家の家紋「丸に十の字」が。

「鶴松館」の「大広間」の玄関。

「大広間①

藩主が他藩の使節等と対面する際に使用した大広間を復元しています。

佐土原島津家に伝わる鎧、金屏風など展示してあります。

お殿様の席に座って写真を撮ることが出来ます。」。

「大広間②

佐土原人形が展示してあります。佐土原人形は素朴で愛らしい造りが特徴の人形です。

400年以上の歴史があるとされ、歌舞伎人形・風俗人形・節句人形の4種類に分けられます。」

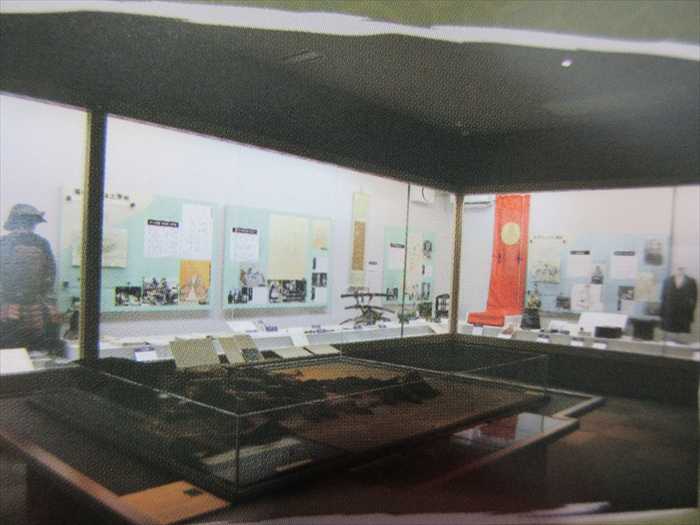

「書院

藩主が日常政務をとる書院の外観を復元しています。

古代から近代にかけての佐土原の歴史をご覧いただける展示になっており、巨田神社棟札・

西郷札などが展示してあります。」

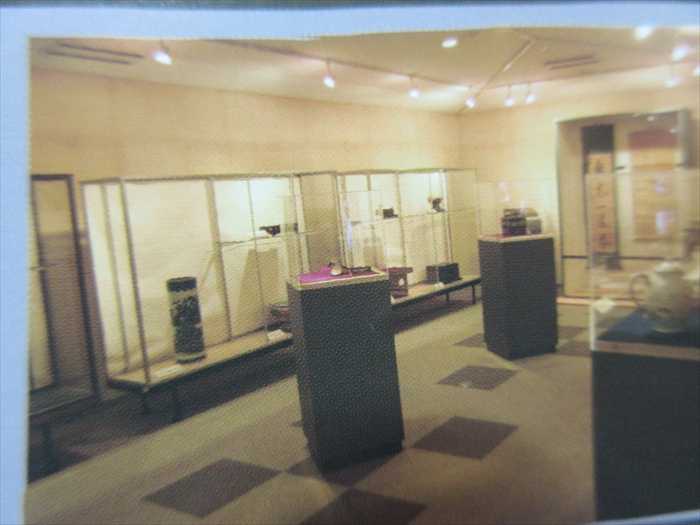

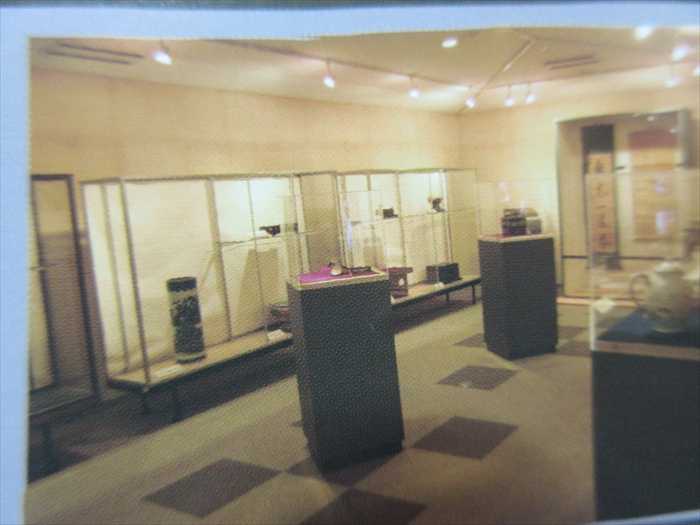

「数寄屋

茶室などで使用された数寄屋の外観を復元しています。

佐土原島津家や皇室関係に関する調度品が展示してあります。」

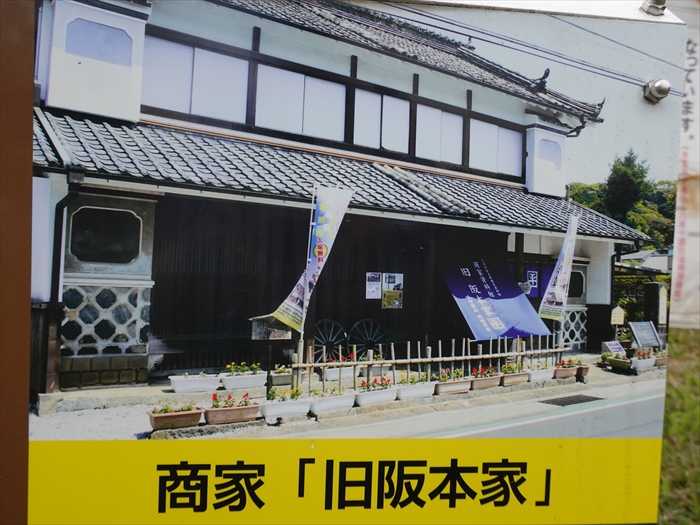

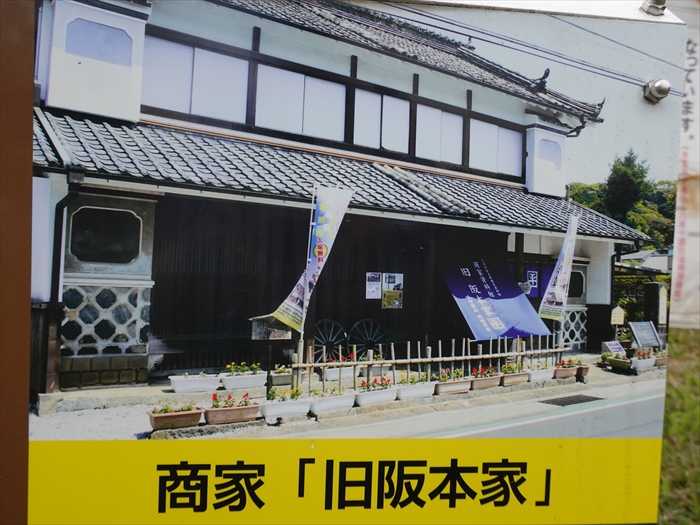

「商家「旧坂本家」」。

この建物は佐土原町の有形文化財「旧坂本家」です。宮崎市に合併された特区佐土原町の

西佐土原(旧城下町)に残されている旧商家で、味噌・醤油等の製造販売業を江戸から

昭和にかけて営んできた商家です。当時としては珍しい2階建ての建物です。

西佐土原は旧城下町で、江戸期に幕府直轄領を経て佐土原藩初代藩主に任命された島津以久の

居城佐土原城の城址には、現在鶴松館(かくしょうかん)という資料展示館が建てられ

公開されています。この建物は佐土原城二ノ丸跡を復元、佐土原の歴史資料が展示されています。

佐土原町には「うずら車」「佐土原人形」「高麗町登り窯跡、最近復活した「佐土原歌舞伎」等、

多くの庶民芸能、伝統工芸が残っています。

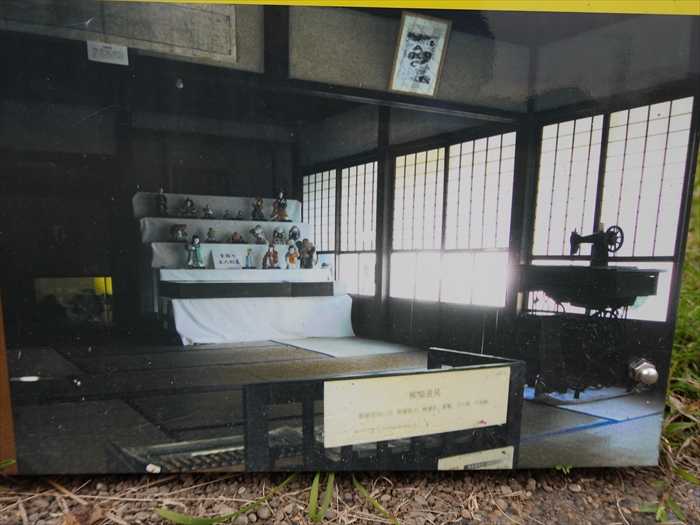

「帳場」。

再び現在の「歴史資料館」を見る。

宮崎市佐土原町全体の案内板が陶板にて。

現在地はここ。

両側には焼き物が。

「宮崎市佐土原歴史資料館」を振り返る。

宮崎市汚水管マンホール蓋

宮崎市市章を中心に4分割し、市の花ハナショウブと市の花木ツバキを対角に入れたデザイン。 WELCOME TO MIYAZAKI 「T14 OSUI」と入っていた。

そしてこの日の予定を全て終了し、国道219号を利用して宮崎市内のホテルに向かう。

春田バイパスの下を通過する。

そして国道10号を利用して南下。

北九州市門司区の起点から333.3km地点であると。

宮崎市橘通東5丁目附近の「橘通り」を走る。

ワシントニアパーム(ワシントンヤシ)が中央分離帯に。

北米西部の乾燥地域を原産とするヤシ科の亜熱帯植物。一般にはワシントンヤシと呼ばれる。

高いもので20メートル以上に成長する。走行車両の視野を妨げないため、中央分離帯の植栽に

適しており、1964年にJR南宮崎駅から宮崎交通旧本社前に最初に植樹されて以降、県内各地の

幹線道路で植樹されるようになった。国道10号や220号、一ツ葉有料道路にも植栽され、

宮崎を代表する景観となっている とネットから。

そしてこの日のホテルの「コンフォートホテル宮崎」の我が部屋。

この日の夕食は外に出ずに、15年ぶりに再会した旧友からいただいたお土産の

「みやざき地鶏」をつまみに我が部屋での宴を行ったのであった。

「地鶏の炭火焼き」。

「若鶏ササミ」。

「親鶏のたたき」であっただろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ユダヤ人を救うため、外務省からの命令に背きビザなどを発給。

「 リトアニア領事代理 」👈リンクだった外交官「 杉原千畝 」👈リンク と共に”命のバトン”をつないだ。」

「根井三郎発給ビザ発見 第2次大戦中 ユダヤ人の命つなぐ

宮崎市出身外交官 単独て救済 裏付け」の新聞記事。

ウラジオストクに「 杉原千畝 」👈リンク のビザに積極的に応じた人物がいたことは知っていたが

その人の名や救済活動の詳細について初めて知り感動したのであった。

「日本ミツバチ」の待受箱も販売されていた。

そして「宮崎市城の駅佐土原いろは館」の外に出て、道路の反対側にあった

「宮崎市佐土原歴史資料館」に向かって進む。

「鶴松館 史跡 佐渡原城址公園 駐車場

佐土原城は、戦国大名の伊東氏・島津氏によって山城の要害としての整備がおこなわれた

ようです。

ようです。

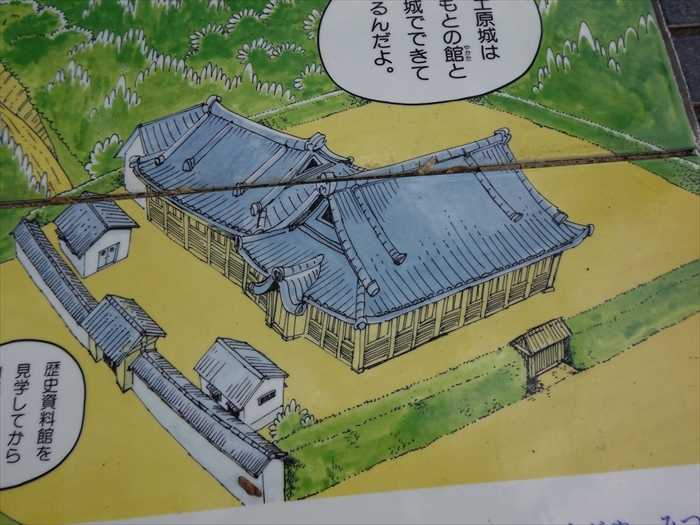

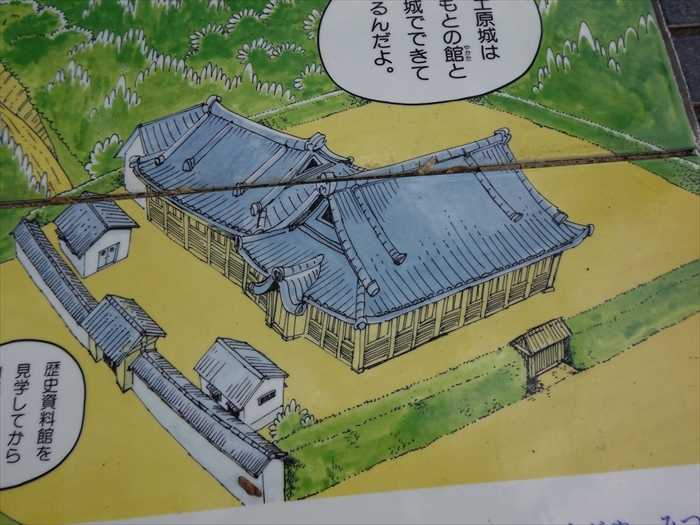

その後、寛永二年に二代藩主島津忠興が、山城の本丸から山の下に居館を移し、佐土原島津藩

三万石(元禄三年以後二万七千石)として明治二年の広瀬転城まで、この地で藩を統治して

いました。

三万石(元禄三年以後二万七千石)として明治二年の広瀬転城まで、この地で藩を統治して

いました。

鶴松館 休館日 平日(※祝日・特別開館期間5 / 15 ~ 6 / 14を除く)

12月29日から翌年1月3日まで

12月29日から翌年1月3日まで

開館時間 午前9時から午後4時半まで

入館料 無料」

「宮崎市佐土原歴史資料館 続日本百名城 佐土原城 鶴松館」

「”佐土原城” 続日本100名城(平成29認定)

宮崎市佐土原歴史資料館 【鶴松館・商家資料館(旧阪本家)】」

「国指定史跡 佐土原城跡 歴史資料館」。

「佐土原城跡 歴史資料館」山門に向かって進む。

「配置案内図」。

明治2年(1869)佐土原藩主島津家は居城を広瀬に移し、佐土原城は廃城となった。

城跡は田畑になっていたが、それから120年後の平成元年(1989)に発掘調査が行われ、

柱穴・根石や石組・木組の暗渠などの遺構が見つかった。

これらの遺構に基づいて、二の丸跡に大広間・書院・数寄屋が復元され、平成5年6月に鶴松館が

開館した。

「鶴松館」の左に「書院」、右に「大広間」。

入口 山門は閉まっていた。

「鶴松館」。

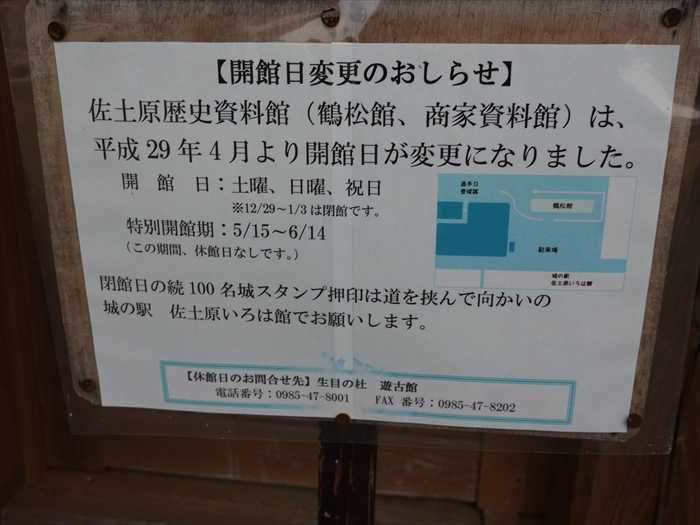

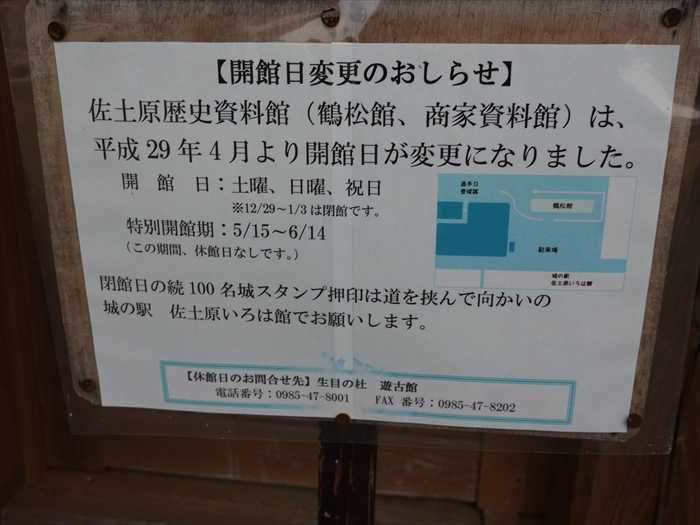

【開館日変更のおしらせ】

佐土原歴史資料館(鶴松館、商家資料館)は、平成29年4月より開館日が変更になりました。

佐土原歴史資料館(鶴松館、商家資料館)は、平成29年4月より開館日が変更になりました。

開館日: 土曜、日曜、祝日

※12/29~1/3は閉館です.

※12/29~1/3は閉館です.

特別開館期: 5/15 ~ 6/14

(この期間、体館日なしです 。)

(この期間、体館日なしです 。)

閉館日の続100名城スタンプ押印は道を挟んで向かいの城の駅 佐土原いろは館でお願いします。

「国指定史跡 佐渡原城跡二の丸跡」碑。

隙間から内部をカメラで「大広間」の玄関を覗く。

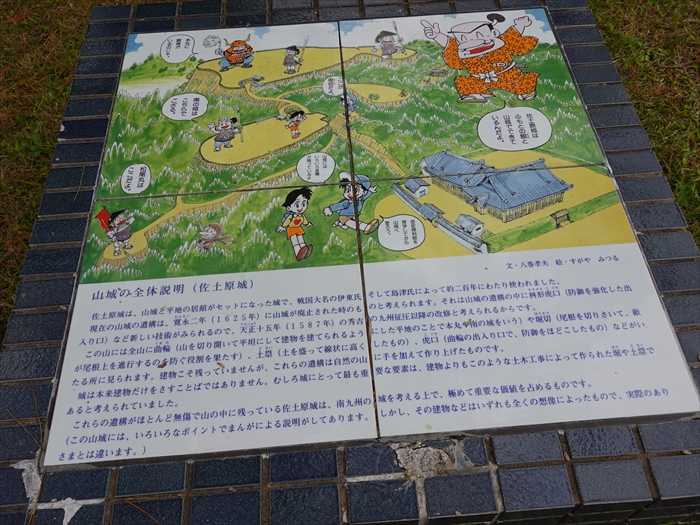

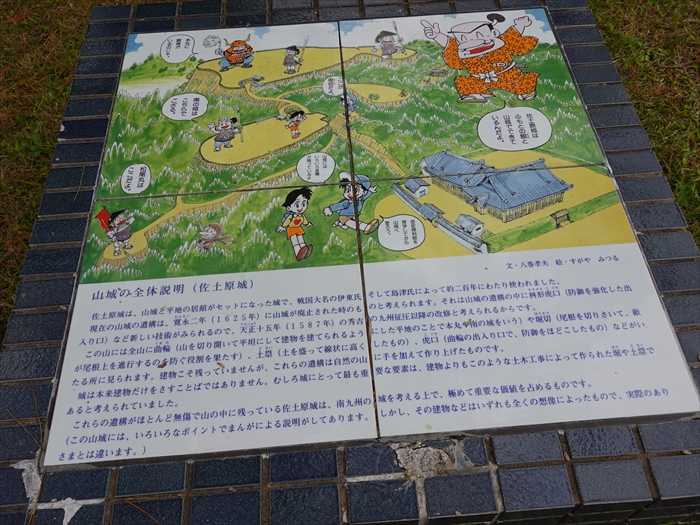

「山城の全体説明(佐土原城) 文・八巻孝夫 絵・すがやみつる

佐土原城は、山城と平地の居館がセットになった城で、戦国大名の伊東氏そして島津氏によって

約二百年にわたり使われました。

約二百年にわたり使われました。

現在の山城の遺構は、寛永二年(1625)に山城が廃止された時のものと考えられます。

それは山城の遺構の中に桝形虎口(防御を強化した出入り口)など新しい技術がみられるので、

天正十五年(1587年)の秀吉の九州征圧以降の改修と考えられるからです。

それは山城の遺構の中に桝形虎口(防御を強化した出入り口)など新しい技術がみられるので、

天正十五年(1587年)の秀吉の九州征圧以降の改修と考えられるからです。

この山には金山に曲輪(山を切り開いて平坦にして建物を建てられるようにした平地のことで

本丸や南の城をいう)や堀切(尾根を切りさいて、敵が尾根上を進行するのを防ぐ役割を果たす)、

土塁(土を盛って線状に高くしたもの)、虎ロ(曲輪の出入り口で、防御をほどこしたもの)などが

いたる所に見られます。建物こそ残っていませんが、これらの遺構は自然の山に手を加えて

作り上げたものです。

本丸や南の城をいう)や堀切(尾根を切りさいて、敵が尾根上を進行するのを防ぐ役割を果たす)、

土塁(土を盛って線状に高くしたもの)、虎ロ(曲輪の出入り口で、防御をほどこしたもの)などが

いたる所に見られます。建物こそ残っていませんが、これらの遺構は自然の山に手を加えて

作り上げたものです。

城は本来建物だけをさすことばではありません。むしろ城にとって最も重要な要素は、建物よりも

このような土木工事によって作られた堀や土塁であると考えられていました。

このような土木工事によって作られた堀や土塁であると考えられていました。

これらの遺構がほとんど無傷で山の中に残っている佐土原城は、南九州の城を考える上で、極めて

重要な価値を占めるものです。

重要な価値を占めるものです。

(この山城には、いろいろなポイントでまんがによる説明がしてあります。しかし、その建物などは

いずれも全くの想像によったもので、実際のありさまとは違います。)

いずれも全くの想像によったもので、実際のありさまとは違います。)

「大広間」と「書院」をズームで。

「佐土原城」と書かれた幟。

上部に伊東氏の家紋「庵木瓜(いおりもっこう)」と下部に島津家の家紋「丸に十の字」が。

「鶴松館」の「大広間」の玄関。

「大広間①

藩主が他藩の使節等と対面する際に使用した大広間を復元しています。

佐土原島津家に伝わる鎧、金屏風など展示してあります。

お殿様の席に座って写真を撮ることが出来ます。」。

「大広間②

佐土原人形が展示してあります。佐土原人形は素朴で愛らしい造りが特徴の人形です。

400年以上の歴史があるとされ、歌舞伎人形・風俗人形・節句人形の4種類に分けられます。」

「書院

藩主が日常政務をとる書院の外観を復元しています。

古代から近代にかけての佐土原の歴史をご覧いただける展示になっており、巨田神社棟札・

西郷札などが展示してあります。」

「数寄屋

茶室などで使用された数寄屋の外観を復元しています。

佐土原島津家や皇室関係に関する調度品が展示してあります。」

「商家「旧坂本家」」。

この建物は佐土原町の有形文化財「旧坂本家」です。宮崎市に合併された特区佐土原町の

西佐土原(旧城下町)に残されている旧商家で、味噌・醤油等の製造販売業を江戸から

昭和にかけて営んできた商家です。当時としては珍しい2階建ての建物です。

西佐土原は旧城下町で、江戸期に幕府直轄領を経て佐土原藩初代藩主に任命された島津以久の

居城佐土原城の城址には、現在鶴松館(かくしょうかん)という資料展示館が建てられ

公開されています。この建物は佐土原城二ノ丸跡を復元、佐土原の歴史資料が展示されています。

佐土原町には「うずら車」「佐土原人形」「高麗町登り窯跡、最近復活した「佐土原歌舞伎」等、

多くの庶民芸能、伝統工芸が残っています。

「帳場」。

再び現在の「歴史資料館」を見る。

宮崎市佐土原町全体の案内板が陶板にて。

現在地はここ。

両側には焼き物が。

「宮崎市佐土原歴史資料館」を振り返る。

宮崎市汚水管マンホール蓋

宮崎市市章を中心に4分割し、市の花ハナショウブと市の花木ツバキを対角に入れたデザイン。 WELCOME TO MIYAZAKI 「T14 OSUI」と入っていた。

そしてこの日の予定を全て終了し、国道219号を利用して宮崎市内のホテルに向かう。

春田バイパスの下を通過する。

そして国道10号を利用して南下。

北九州市門司区の起点から333.3km地点であると。

宮崎市橘通東5丁目附近の「橘通り」を走る。

ワシントニアパーム(ワシントンヤシ)が中央分離帯に。

北米西部の乾燥地域を原産とするヤシ科の亜熱帯植物。一般にはワシントンヤシと呼ばれる。

高いもので20メートル以上に成長する。走行車両の視野を妨げないため、中央分離帯の植栽に

適しており、1964年にJR南宮崎駅から宮崎交通旧本社前に最初に植樹されて以降、県内各地の

幹線道路で植樹されるようになった。国道10号や220号、一ツ葉有料道路にも植栽され、

宮崎を代表する景観となっている とネットから。

そしてこの日のホテルの「コンフォートホテル宮崎」の我が部屋。

この日の夕食は外に出ずに、15年ぶりに再会した旧友からいただいたお土産の

「みやざき地鶏」をつまみに我が部屋での宴を行ったのであった。

「地鶏の炭火焼き」。

「若鶏ササミ」。

「親鶏のたたき」であっただろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.