PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「世田谷八幡宮」を後にして、次の目的地の「豪徳寺」に向かう。

東急世田谷線の「宮の坂駅」横の踏切を渡る。

東京都世田谷区宮坂1丁目24。

そして次に現れたのが「幸福の招き猫電車」。

「招き猫発祥の地である豪徳寺の協力を得て、300系電車全体に招き猫があしらわれています。

つり革が招き猫になっていて、車内の床には足跡もデザインされているほか、今回は車体前面の

上部に猫耳と連結部分の鈴のデザインが新たに加わりました。」と。

この後、「豪徳寺」を訪ね、多くの「招き猫」の姿を見たのであった。

つり革が招き猫になっていると。

車内の床には足跡、そして連結部分には鈴もデザインされていると。

【https://twitter.com/setagayasen50th】より

「城山通り」を南東に進む。

左手に「豪徳寺」の参道入口が現れた。

東京都世田谷区豪徳寺2丁目24附近。

「大谿山豪徳寺(だいけいざんごうとくじ) 参道口」案内柱。

「大谿山豪徳寺」碑。

「大谿山」、「豪徳寺」と刻まれた門柱。

高い門柱の上に. 阿吽の獅子が載っていた。

阿形像(右)。

「吽形像(右)」。

そして正面に「山門(総門)」が。

「都史跡 井伊直弼墓」碑。

「山門」越しに「仏殿」を見る。

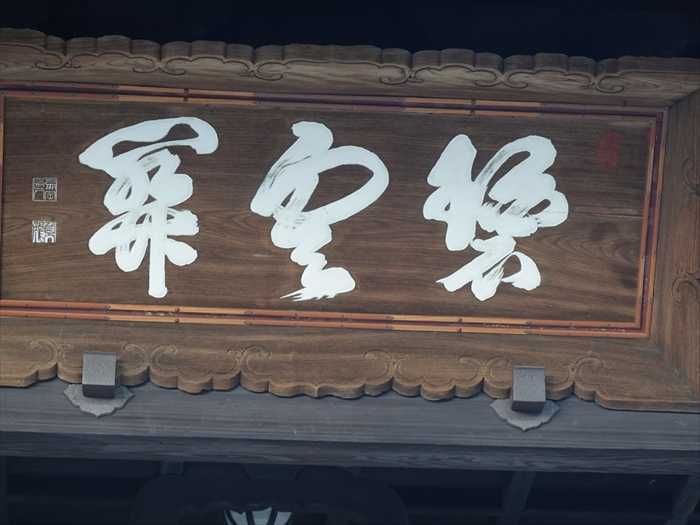

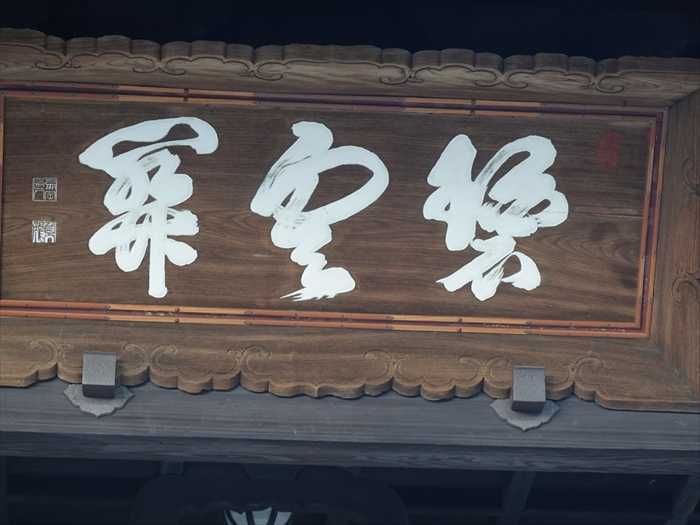

「山門」の扁額には「碧雲關(へきうんかん)」と。

この扁額、室町時代にはこの豪徳寺のあたりに、世田谷城という城郭があり、それが青い雲のような

「大谿山 豪徳寺(曹洞宗)」案内板。

「大谿山 豪徳寺(曹洞宗)

寛永 10年(1633年)にここ世田谷が彦根藩 の所領地となり、既にそこにあった文明12年

(1480 年)に建立された「弘徳院」を、彦根藩主井伊家 は江戸菩薩寺と定めた。その後、万治2年

(1659年)2代藩主井伊直孝の法号「久昌院殿豪徳天英大居士」に因み豪徳寺と改称され、

大名家墓所に相応しい伽藍を整え現在に至る。

そして正面に「仏殿」が現れた。

右手奥には「鐘楼」の姿が。

この周辺は秋は紅葉して美しかったのであろう。

左手前方には「三重塔」とその手前に大きな石碑が。

「忠正公神道碑」。

碑主の忠正公は井伊直弼の次男井伊忠正(直憲)。近江国彦根藩最後(第14代)の藩主で

あるようだ。

碑は、逝去の翌年明治38年(1905)12月に建てられ、井伊直安篆額、谷鐵臣謹撰、

日下部東作書、井亀泉刻字とある。 力強い楷書である。

正面に巨大な「香炉」。

足元をよく見ると「香炉」を3体の鬼?が持ち上げて支えていた。

線香の煙をあびることのできる「香閣(こうかく)」とも呼ばれるものであろう。

狛犬が黄金の手毬に手をかけていた。

大きな香炉に献香した後、香炉やこの獅子が手を置いている手毬を撫でるとご利益がある

とのことで勿論私も。

正面に巨大な「仏殿」。

「弐世佛」の扁額。

「豪徳寺境内案内図」。

近づいて。

更に。 現在地 は仏殿の前。

建築物や構築物の主なものについての概要が記されていた。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)」と「豪徳寺仏殿」案内板。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)」案内板。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)

「豪徳寺仏殿像 五軀

木造大権修利菩薩倚像 総高 百一 センチメートル

木造弥勒菩薩坐像 像高 八十 センチメートル

木造釈迦如来坐像 像高 七十二 センチメートル

木造阿弥陀如来坐像 像高 七十二 センチメートル

木造達磨大師坐像 像高 六十四・八センチメートル

本像五軀は、仏殿に右記の順に安置されている。胎内銘札によると、延宝五年(一六七七)、

井伊直孝の娘掃雲院が、父の菩提を弔うために「洛陽仏工祥雲」に、五軀一具として造らせた

ものであることがわかる。

祥雲は黄檗宗の鉄眼(てつげん)の弟子で、のちに本所五百羅漢寺(現、目黒区)の五百羅漢像を

彫造した松雲元慶(一六四八~一七一〇)のことである。

当寺仏殿建立を初め豪徳寺の復興に努めていた掃雲院は、鉄眼ら黄檗僧に深く帰依し、その影響を

受けていた。このような関係から仏殿像造立に当たって、祥雲は推挙されたものと考えられる。

本像は、江戸時代の代表的な仏師祥雲の早期の作例として、また黄檗風仏像彫刻の数少ない遺例

として貴重である。」。

そして「鐘楼」。

廻り込んで。

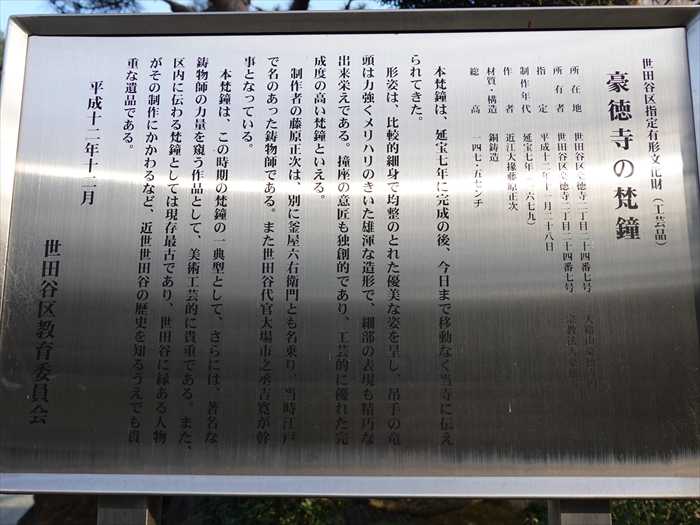

「梵鐘」。

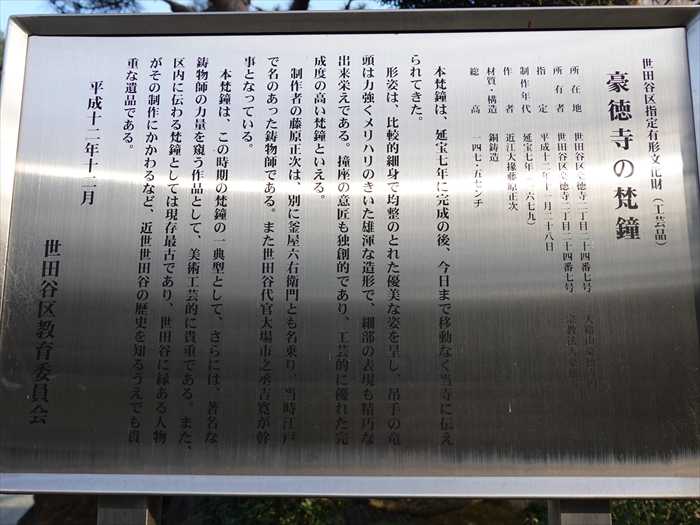

「 世田谷区指定有形文化財(工芸品) 豪徳寺の梵鐘

形姿は、比較的細身で均整のとれた優美な姿を呈し、吊手の竜頭は力強くメリハリの

きいた雄渾(ゆうこん)な造形で、細部の表現も精巧な出来栄えである。撞座(つきざ)の

意匠(いしょう)も独創的であり、工芸的に優れた完成度の高い梵鐘といえる。

制作者の藤原正次(ふじわらのまさつぐ)は、別に釜屋六右衛門とも名乗り、当時江戸で名の

あった鋳物師である。また世田谷代官大場市之丞吉寛が幹事となっている。

本梵鐘は、この時期の梵鐘の一典型として、さらには著名な鋳物師の力量を窺う作品として、

美術工芸的に貴重である。また、区内に伝わる梵鐘としては現存最古であり、世田谷に縁ある

人物がその制作にかかわるなど、近世世田谷の歴史を知るうえでも貴重な遺品である。」

別の場所から「梵鐘」を。

「制作者の太田近江大掾藤原正次(おおたおうみだいじょうふじわらのまさつぐ)は 江戸時代に

幕府御用を務めた鋳物師の名跡(みょうせき)。出身は近江国(おうみのくに)栗太郡辻村

(現・滋賀県栗東市辻)。代々「太田六右衛門」と称し、江戸深川(ふかがわ:東京都江東区)で

梵鐘や天水桶、鍋、釜などを鋳造(ちゅうぞう)した。江戸町民からは「釜屋六右衛門」や

「釜六」の俗称(ぞくしょう)で知られ、江戸の長者番付にも名を連ねた。

「太田近江大掾」の称号を受領し、享保2(1717)年からは将軍家の「御成(おなり)先御用釜師」を

勤めた。

代表作に、台東区浅草寺の梵鐘や、墨田区回向院(えこういん:浄土宗の寺院)の銅造

「阿弥陀如来坐像」がある。」とネットから。

そして新しそうな「地蔵堂」。

八角形をした出来たばかりの綺麗な御堂。

扁額は青い文字で「地蔵堂」。

地蔵堂には二体の立派な「地蔵菩薩像」が納められており、奥の大きな仏像の上には

きらびやかな天蓋が飾られていた。

「地蔵菩薩像」は左手に如意宝珠、右手に錫杖を持つ。

紅葉、黄葉もエピローグに向かっていた。

そして左手には「三重塔」。

2006年に落慶した木造の三重塔。高さ22.5mの立派な建築。

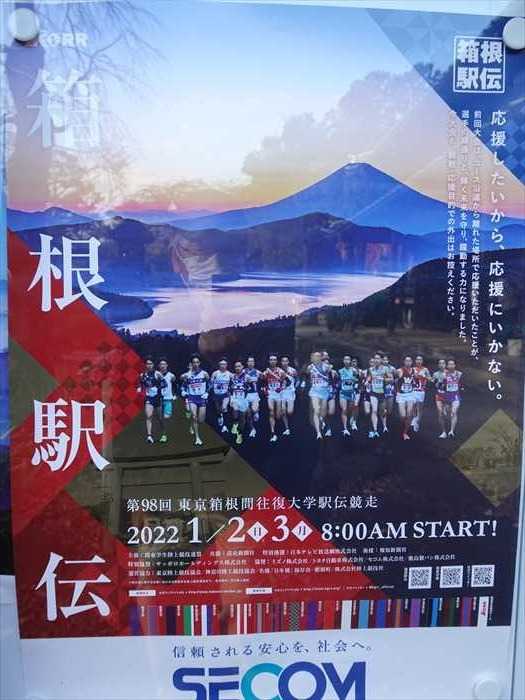

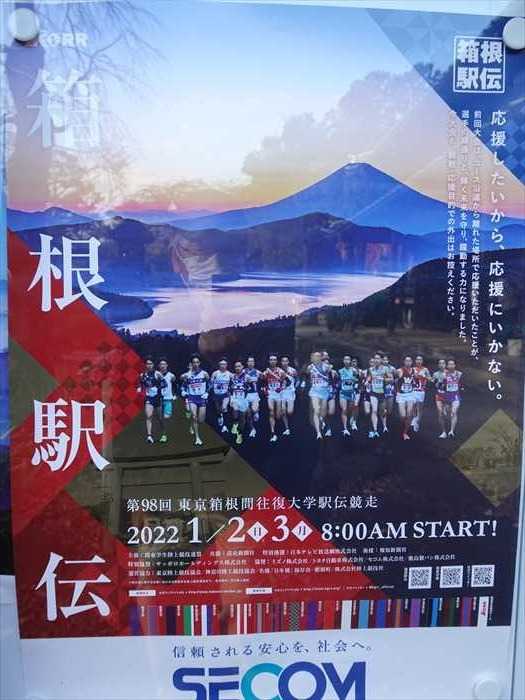

何故か正月恒例の「箱根駅伝」のポスターがこの場所に。

「応援したいから、応援にいかない」と。

応援自粛の方針の為、ポスターの掲示場が限られた為であろうか。

絵馬掛所(えまかけどころ)とその先に「招き猫」の奉納所。

「招き猫奉納所」。

開運招福や商売繁盛をもたらす縁起のいい置物として、古くから日本人に親しまれている招き猫。

片手を挙げて福を招く猫の姿がユニークで愛らしいと、外国人からの人気も高まっていると。

そんな招き猫発祥の地と言われているのが、東京・世田谷にあるここ豪徳寺。

1000 体以上の招き猫がずらりと並ぶ光景は、外国人はもちろん日本人も驚きの光景。

右手を挙げているのは金運を、左手を挙げているのは客を呼ぶとされているが、ここ豪徳寺では

全て右手を挙げているタイプ。また、招き猫の定番アイテムの小判も持っていなかった。

これは、井伊家が商人ではなく武家であることに由来するとのこと。

招き猫は寺務所で販売されていた。超ミニサイズのものから30cmほどのビッグサイズまで、

大きさはさまざま。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

東急世田谷線の「宮の坂駅」横の踏切を渡る。

東京都世田谷区宮坂1丁目24。

そして次に現れたのが「幸福の招き猫電車」。

「招き猫発祥の地である豪徳寺の協力を得て、300系電車全体に招き猫があしらわれています。

つり革が招き猫になっていて、車内の床には足跡もデザインされているほか、今回は車体前面の

上部に猫耳と連結部分の鈴のデザインが新たに加わりました。」と。

この後、「豪徳寺」を訪ね、多くの「招き猫」の姿を見たのであった。

つり革が招き猫になっていると。

車内の床には足跡、そして連結部分には鈴もデザインされていると。

【https://twitter.com/setagayasen50th】より

「城山通り」を南東に進む。

左手に「豪徳寺」の参道入口が現れた。

東京都世田谷区豪徳寺2丁目24附近。

「大谿山豪徳寺(だいけいざんごうとくじ) 参道口」案内柱。

「大谿山豪徳寺」碑。

豪徳寺は曹洞宗(創建当初は臨済宗)の古刹で、山号を大谿山という。元は文明十二年(一四八〇)に

世田谷城主吉良政忠が叔母弘徳院のために創建した小庵であったと伝えられる。開山は臨済宗の

僧・馬堂昌誉で、創建当初の寺号を弘徳院と称した。

世田谷城主吉良政忠が叔母弘徳院のために創建した小庵であったと伝えられる。開山は臨済宗の

僧・馬堂昌誉で、創建当初の寺号を弘徳院と称した。

天正十二年(一五八四)、曹洞宗の僧侶・門庵宗関が弘徳院の住職に就き、この時、臨済宗から

曹洞宗に改宗された。

曹洞宗に改宗された。

寛永十年(一六三三)、世田谷領村十五ケ村が江戸屋敷賄料として彦根藩に与えられると、

弘徳院が同藩々主井伊家の菩提寺に取り立てられることとなった。藩主・井伊直孝の没後、

その女・掃雲院によって伽藍の整備が進められ、井伊家の菩提寺に相応しい大寺に生まれ

変わった。この時、寺号も直孝の法名「久昌院豪徳天英居士」に因んで「豪徳寺」と

改められたと伝えられる。

弘徳院が同藩々主井伊家の菩提寺に取り立てられることとなった。藩主・井伊直孝の没後、

その女・掃雲院によって伽藍の整備が進められ、井伊家の菩提寺に相応しい大寺に生まれ

変わった。この時、寺号も直孝の法名「久昌院豪徳天英居士」に因んで「豪徳寺」と

改められたと伝えられる。

境内西側の一角を占める井伊家の墓所には、井伊直孝をはじめとして、江戸藩邸で亡くなった

藩主やその家族の墓がある。また、桜田門外の変で命を落とした井伊直弼の墓および殉死者

藩主やその家族の墓がある。また、桜田門外の変で命を落とした井伊直弼の墓および殉死者

八名の霊を記った「桜田殉難八士之碑」や、主君直弼の墓守としてその後半生をげた忠臣・

遠城謙道の墓などもある。

井伊家墓所に接する墓域には、幕末維新に活曜した彦根藩の家老で著名な漢詩人であった

岡本黄石の墓、やはり元彦根藩土で「明治の三筆」「書聖」などと称せられた書家・

日下部鳴鶴の墓などがある。また、その鳴鶴の手になる石碑四基(鳴鶴日下部先生碑銘・

遠城謙道師遺跡碑・忠正公神道碑・瘞首塚碑文)もあり、幕末維新の逸事を伝える。

日下部鳴鶴の墓などがある。また、その鳴鶴の手になる石碑四基(鳴鶴日下部先生碑銘・

遠城謙道師遺跡碑・忠正公神道碑・瘞首塚碑文)もあり、幕末維新の逸事を伝える。

「大谿山」、「豪徳寺」と刻まれた門柱。

高い門柱の上に. 阿吽の獅子が載っていた。

阿形像(右)。

「吽形像(右)」。

そして正面に「山門(総門)」が。

「都史跡 井伊直弼墓」碑。

「山門」越しに「仏殿」を見る。

明治17年(1884年)1月上棟の記録があり、関東大震災後、昭和初期に再建された。

「山門」の扁額には「碧雲關(へきうんかん)」と。

この扁額、室町時代にはこの豪徳寺のあたりに、世田谷城という城郭があり、それが青い雲のような

「大谿山 豪徳寺(曹洞宗)」案内板。

「大谿山 豪徳寺(曹洞宗)

寛永 10年(1633年)にここ世田谷が彦根藩 の所領地となり、既にそこにあった文明12年

(1480 年)に建立された「弘徳院」を、彦根藩主井伊家 は江戸菩薩寺と定めた。その後、万治2年

(1659年)2代藩主井伊直孝の法号「久昌院殿豪徳天英大居士」に因み豪徳寺と改称され、

大名家墓所に相応しい伽藍を整え現在に至る。

それは、江戸時代 の大名墓所の形態をよく保存し、江戸周辺では最大規模の国指定史跡と

なっている。そこには仏殿、灯篭、鐘楼は創建当時のもので、広大な敷地内に法堂、開祖堂、書院、

招福殿、三重の塔、地蔵堂、種月園(枯山水)や井伊家歴代の墓があって、世田谷を代表する古刹

でもある。

なっている。そこには仏殿、灯篭、鐘楼は創建当時のもので、広大な敷地内に法堂、開祖堂、書院、

招福殿、三重の塔、地蔵堂、種月園(枯山水)や井伊家歴代の墓があって、世田谷を代表する古刹

でもある。

また、この寺には、2代藩主井伊直孝が鷹狩り の折、住職の愛猫「たま」の招きで、落雷を

逃れたという伝説があって、豪徳寺の「招き猫 」は幸運を招くとされ、家内安全、商売繁盛、

心願成就を願う招福殿への参詣者が多い。

逃れたという伝説があって、豪徳寺の「招き猫 」は幸運を招くとされ、家内安全、商売繁盛、

心願成就を願う招福殿への参詣者が多い。

なお、豪徳寺の境内(1万5千坪、約5万m2)には四季折々の草木があり、梅・桜・牡丹・つつじ・

アジサイや晩秋の紅葉などが楽しめる。そして石門から山門に至る参道の松並木、さらに野鳥が

飛び交う奥深い森林もまた見所である。」

アジサイや晩秋の紅葉などが楽しめる。そして石門から山門に至る参道の松並木、さらに野鳥が

飛び交う奥深い森林もまた見所である。」

そして正面に「仏殿」が現れた。

右手奥には「鐘楼」の姿が。

この周辺は秋は紅葉して美しかったのであろう。

左手前方には「三重塔」とその手前に大きな石碑が。

「忠正公神道碑」。

碑主の忠正公は井伊直弼の次男井伊忠正(直憲)。近江国彦根藩最後(第14代)の藩主で

あるようだ。

碑は、逝去の翌年明治38年(1905)12月に建てられ、井伊直安篆額、谷鐵臣謹撰、

日下部東作書、井亀泉刻字とある。 力強い楷書である。

正面に巨大な「香炉」。

足元をよく見ると「香炉」を3体の鬼?が持ち上げて支えていた。

線香の煙をあびることのできる「香閣(こうかく)」とも呼ばれるものであろう。

狛犬が黄金の手毬に手をかけていた。

大きな香炉に献香した後、香炉やこの獅子が手を置いている手毬を撫でるとご利益がある

とのことで勿論私も。

正面に巨大な「仏殿」。

「弐世佛」の扁額。

「豪徳寺境内案内図」。

近づいて。

更に。 現在地 は仏殿の前。

建築物や構築物の主なものについての概要が記されていた。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)」と「豪徳寺仏殿」案内板。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)」案内板。

「大谿山豪徳寺(曹洞宗)

豪德寺は、世田谷城主吉良政忠が文明十ニ年(一四八〇)に亡くなった伯母の菩提のために

建立したと伝えられる弘徳院を前身とする。天正十ニ年(一五八四)、中興開山門菴宗関

(高輸泉岳寺の開山)の時、臨済宗から曹洞宗に改宗した

建立したと伝えられる弘徳院を前身とする。天正十ニ年(一五八四)、中興開山門菴宗関

(高輸泉岳寺の開山)の時、臨済宗から曹洞宗に改宗した

寛水十年(一六三三)彦根藩世田谷領の成立後、井伊家の菩提寺に取り立てられ、藩主直孝の

法号にちなみ豪徳寺と改称した

法号にちなみ豪徳寺と改称した

直孝の娘・掃雲院は、母の春光院(直孝側室)と共に、多くの堂舎を建立寄進し、豪徳寺を井伊家の

菩提寺に相応しい寺観に改めた。仏殿と三世仏(阿弥陀、釈迦、弥勒)像、達磨・大権修理菩薩像、

石灯籠ニ基、梵鐘など井伊家ゆかりの文化財のほか、同寺の草創を物語る洞春院(吉良政忠)と

弘徳院の宝篋印塔も残されている。

菩提寺に相応しい寺観に改めた。仏殿と三世仏(阿弥陀、釈迦、弥勒)像、達磨・大権修理菩薩像、

石灯籠ニ基、梵鐘など井伊家ゆかりの文化財のほか、同寺の草創を物語る洞春院(吉良政忠)と

弘徳院の宝篋印塔も残されている。

平成ニ十年三月、境内西側にある井伊家代々の墓所が国史跡に指定された。ここにはニ代藩主

井伊直孝を初め、桜田門外の変で落命した直弼など、江戸で亡くなった歴代藩主とその家族の

墓がある。ほかにも、直弼の死後、墓守として一生を終えた遠城謙道の墓や桜田殉難八士之碑等の

石碑もある。」。

井伊直孝を初め、桜田門外の変で落命した直弼など、江戸で亡くなった歴代藩主とその家族の

墓がある。ほかにも、直弼の死後、墓守として一生を終えた遠城謙道の墓や桜田殉難八士之碑等の

石碑もある。」。

附(つけたり) 棟札一枚 石灯篭ニ基

指定年月日 平成ニ年ニ月十五日

規模 桁行(間ロ)五間(実長十七・七六メートル)

梁行(奥行)六間(実長十五・八ニメートル)

豪徳寺仏殿は、寛文から延宝年間(一六六一~一六八〇)にかけて行われた伽藍整備事業の中心的

建造物である。棟札によると延宝四年(一六七六)掃雲院(直孝公長女)の弟で藩主直澄が

早世したのち仏殿の建設に着手し、翌五年には完成をみた。造営には豪徳寺第四世・天極秀道、

エ匠星野市左物門尉積則らが当たった。

豪徳寺仏殿は、寛文から延宝年間(一六六一~一六八〇)にかけて行われた伽藍整備事業の中心的

建造物である。棟札によると延宝四年(一六七六)掃雲院(直孝公長女)の弟で藩主直澄が

早世したのち仏殿の建設に着手し、翌五年には完成をみた。造営には豪徳寺第四世・天極秀道、

エ匠星野市左物門尉積則らが当たった。

仏殿には江戸時代期から日本にもたらされた黄檗宗の影響がみられる。禅宗寺院の仏殿は一般的に

正画と側面の柱間数を同じとするが、この仏殿では柱間数が異なっている。

正画と側面の柱間数を同じとするが、この仏殿では柱間数が異なっている。

吹き放ちの裳階(もこし、下屋(げや))や柱下の方形礎盤などに黄檗風の意匠がとりいれられ、

特に紙状の絵様肘木(えようひじき)は中国や朝鮮の建築には良く使われるものであり、日本では

あまり一般的でない。区内に現存する最も古い建造物であり、建築史学上、価値の高いものである

ことから、区有形文化財に指定された。」。

特に紙状の絵様肘木(えようひじき)は中国や朝鮮の建築には良く使われるものであり、日本では

あまり一般的でない。区内に現存する最も古い建造物であり、建築史学上、価値の高いものである

ことから、区有形文化財に指定された。」。

「豪徳寺仏殿像 五軀

木造大権修利菩薩倚像 総高 百一 センチメートル

木造弥勒菩薩坐像 像高 八十 センチメートル

木造釈迦如来坐像 像高 七十二 センチメートル

木造阿弥陀如来坐像 像高 七十二 センチメートル

木造達磨大師坐像 像高 六十四・八センチメートル

本像五軀は、仏殿に右記の順に安置されている。胎内銘札によると、延宝五年(一六七七)、

井伊直孝の娘掃雲院が、父の菩提を弔うために「洛陽仏工祥雲」に、五軀一具として造らせた

ものであることがわかる。

祥雲は黄檗宗の鉄眼(てつげん)の弟子で、のちに本所五百羅漢寺(現、目黒区)の五百羅漢像を

彫造した松雲元慶(一六四八~一七一〇)のことである。

当寺仏殿建立を初め豪徳寺の復興に努めていた掃雲院は、鉄眼ら黄檗僧に深く帰依し、その影響を

受けていた。このような関係から仏殿像造立に当たって、祥雲は推挙されたものと考えられる。

本像は、江戸時代の代表的な仏師祥雲の早期の作例として、また黄檗風仏像彫刻の数少ない遺例

として貴重である。」。

そして「鐘楼」。

廻り込んで。

「梵鐘」。

「 世田谷区指定有形文化財(工芸品) 豪徳寺の梵鐘

所在地 世田谷区豪徳寺二丁目二十四番七号

所有者 世田谷区豪徳寺二丁目二十四番七号

指定 平成十ニ年十一月二十八日

制作年代 延宝七年(一六七丸)

作者 近江大藤原正次

材質・構造 鋼鋳造

総高 一四七・五センチ

本梵鐘は、延宝七(一六七九)年に完成の後、今日まで移動なく当寺に伝えられてきた。形姿は、比較的細身で均整のとれた優美な姿を呈し、吊手の竜頭は力強くメリハリの

きいた雄渾(ゆうこん)な造形で、細部の表現も精巧な出来栄えである。撞座(つきざ)の

意匠(いしょう)も独創的であり、工芸的に優れた完成度の高い梵鐘といえる。

制作者の藤原正次(ふじわらのまさつぐ)は、別に釜屋六右衛門とも名乗り、当時江戸で名の

あった鋳物師である。また世田谷代官大場市之丞吉寛が幹事となっている。

本梵鐘は、この時期の梵鐘の一典型として、さらには著名な鋳物師の力量を窺う作品として、

美術工芸的に貴重である。また、区内に伝わる梵鐘としては現存最古であり、世田谷に縁ある

人物がその制作にかかわるなど、近世世田谷の歴史を知るうえでも貴重な遺品である。」

別の場所から「梵鐘」を。

「制作者の太田近江大掾藤原正次(おおたおうみだいじょうふじわらのまさつぐ)は 江戸時代に

幕府御用を務めた鋳物師の名跡(みょうせき)。出身は近江国(おうみのくに)栗太郡辻村

(現・滋賀県栗東市辻)。代々「太田六右衛門」と称し、江戸深川(ふかがわ:東京都江東区)で

梵鐘や天水桶、鍋、釜などを鋳造(ちゅうぞう)した。江戸町民からは「釜屋六右衛門」や

「釜六」の俗称(ぞくしょう)で知られ、江戸の長者番付にも名を連ねた。

「太田近江大掾」の称号を受領し、享保2(1717)年からは将軍家の「御成(おなり)先御用釜師」を

勤めた。

代表作に、台東区浅草寺の梵鐘や、墨田区回向院(えこういん:浄土宗の寺院)の銅造

「阿弥陀如来坐像」がある。」とネットから。

そして新しそうな「地蔵堂」。

八角形をした出来たばかりの綺麗な御堂。

扁額は青い文字で「地蔵堂」。

地蔵堂には二体の立派な「地蔵菩薩像」が納められており、奥の大きな仏像の上には

きらびやかな天蓋が飾られていた。

「地蔵菩薩像」は左手に如意宝珠、右手に錫杖を持つ。

紅葉、黄葉もエピローグに向かっていた。

そして左手には「三重塔」。

2006年に落慶した木造の三重塔。高さ22.5mの立派な建築。

何故か正月恒例の「箱根駅伝」のポスターがこの場所に。

「応援したいから、応援にいかない」と。

応援自粛の方針の為、ポスターの掲示場が限られた為であろうか。

絵馬掛所(えまかけどころ)とその先に「招き猫」の奉納所。

「招き猫奉納所」。

開運招福や商売繁盛をもたらす縁起のいい置物として、古くから日本人に親しまれている招き猫。

片手を挙げて福を招く猫の姿がユニークで愛らしいと、外国人からの人気も高まっていると。

そんな招き猫発祥の地と言われているのが、東京・世田谷にあるここ豪徳寺。

1000 体以上の招き猫がずらりと並ぶ光景は、外国人はもちろん日本人も驚きの光景。

右手を挙げているのは金運を、左手を挙げているのは客を呼ぶとされているが、ここ豪徳寺では

全て右手を挙げているタイプ。また、招き猫の定番アイテムの小判も持っていなかった。

これは、井伊家が商人ではなく武家であることに由来するとのこと。

招き猫は寺務所で販売されていた。超ミニサイズのものから30cmほどのビッグサイズまで、

大きさはさまざま。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.