PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

今日14日(日)の午後に我が実家の お盆のお参りに行って来ました。

といっても我が実家は我が家から徒歩にて数分の場所。

我が実家では13日(月)に迎え日(盆入り)を行い、15日(水)に送り火(盆開け)を行います。

お盆は地域によっても違いますが、我が実家では8月15日を中心として8月13日~15日の

3日間、故人を偲び、ご先祖様や精霊が家族のもとに帰って来て一緒に過ごす日なのです。

13日の日に夕方早めに迎え火で故人を招き、15日には夜遅くに送り火で見送りをします。

お盆は仏教行事としての正式な呼び名は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言い、

「お盆」は盂蘭盆会から変化して現在では親しみやすくそう呼ばれる様になったようです。

我が家の周辺では、お盆の迎え火は、家の門の近くの屋敷内に小さな四角の土の盆塚(祭壇)を

造り、その周囲にオガラを刺し、盆花を添えて準備をして、この土の盆塚(祭壇)の近くで、

藁とオガラを燃やし、お迎え火としています。

私が子供の頃は、この盆塚を作るのが私の仕事でした。

畑の土を持って来て、土を箱に詰めるのではなく、四角く土を固めここに上る坂道も造った

事を今、懐しく想い出しています。

オガラとは麻の茎の皮をむいたもので、オガラの火に向かって煙に乗って先祖がやってくると

言われています。

8月13日のお盆の始まりの夕方に焚くことでこの世に帰ってくる時が来たよ、帰る場所は

ここだと知らせているのです。迷わず帰ってこれるようにと目印を出しているのです。

併せて、この場所に、キュウリとナスで造った精霊馬(しょうりょううま)を置きます。

精霊馬とは、お盆に飾られるご先祖様をお迎えしたり、お送りしたりする乗り物のこと。

ご先祖様は東から来ると言われているので、迎え火、送り火の時は

キュウリは西向き、ナスは東向きに置くというのが我が実家のやり方です。

ご先祖様がいち「早く」家にたどり着いてほしい願いを込めて、キュウリを足の速い馬に

見立てて作ります。

我が家でゆっくりしていただいたあとは、あちらの世界にお戻りいただかなくてはいけません。

名残り惜しい気持ちを込めて、「ゆっくり」と帰っていただくために、ナスを牛に見立てて

ご先祖様をお送りするのです。

また、様々なお供え物をあちらの世界に持って行っていただくように、牛に荷物を持たせる

という 意味合いもあるとの事です。

蓮の花を供えると、祖先が花びらを舟にして帰ってくるのだと昔、祖母から。

今年の我が実家の盆棚(精霊棚)。

そしてキュウリと茄子で作った精霊馬と呼ばれる馬と牛が。

キュウリとナスに麻幹(麻がら、おがら)を挿して作るのです。

お盆には亡くなった人が足の速いキュウリの馬に乗ってやって来て、帰りにはゆっくりと

景色を眺めながらナスの牛に乗って別れを惜しんで帰っていくと言われています。

地域によっては、行きも帰りもキュウリの馬に乗り、ナスの牛には旅の荷物を載せて運ぶ

のだとも言われているようです。

なぜキュウリやナスなのか、その理由ははっきりしないようです。

おそらく夏の時期に多く採れる野菜のため手に入りやすく、またどこでも収穫できる

野菜であったことから、広く全国的にキュウリとナスが使われているものと考えられて

いるとのこと。

そして水の子(馬牛の餌?)、我が家はナスを刻んで里芋の葉の上に。

本来は里芋の葉ではなく、蓮の葉が用いられるのでしょうが。

私が子供の頃は、ナスはもっと賽の目に刻んでいた記憶が。

餌が新鮮さを保つように、香の葉(樒(しきみ)の葉)を束ねて清水と共に。

あの世で飢えに苦しみ渇いたのどに少しでもらくに通るようにとの祈りをこめたもの

でもあるようです。

樒の葉は香りが強く毒もある為、仏教では魔除けや獣除けにも用いられ、

お墓参りの際に生花に変えてお供えする事もあるのです。

我が農園の収穫物のデンスケスイカも奉納。

果物、そしてナス、ピーマンも。

そしておはぎ、ご飯も。

私が子供の頃には、祭壇を設けた台の両側に葉のついた青竹を立て、竹の上部にしめ縄を

張っていました。 そしてそのしめ縄にホウズキ(鬼灯)や枝豆、昆布等をぶら下げていた記憶も。

精霊が迎え火や提灯の灯りを頼りに帰ってくるといわれることから、ホウズキ(鬼灯)を

提灯に見立てて盆棚に飾るのだと。 また農作物の収穫が少なかった時代には、鮮やかな

赤のほおずきをお供えすることによって、お供え物の不足を補う意味があったとも。

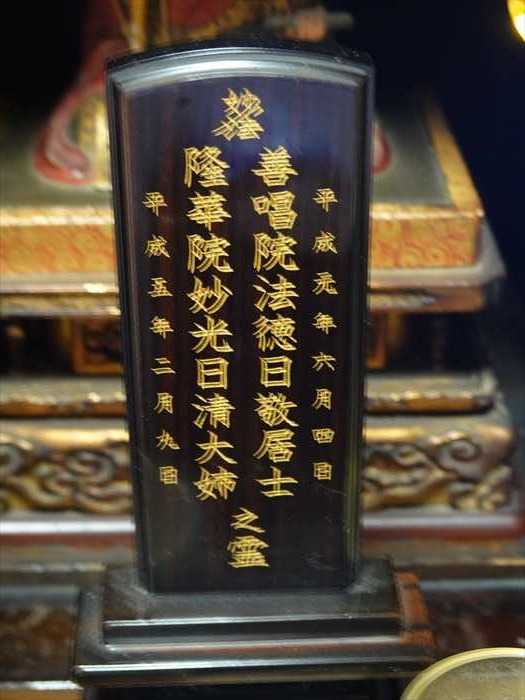

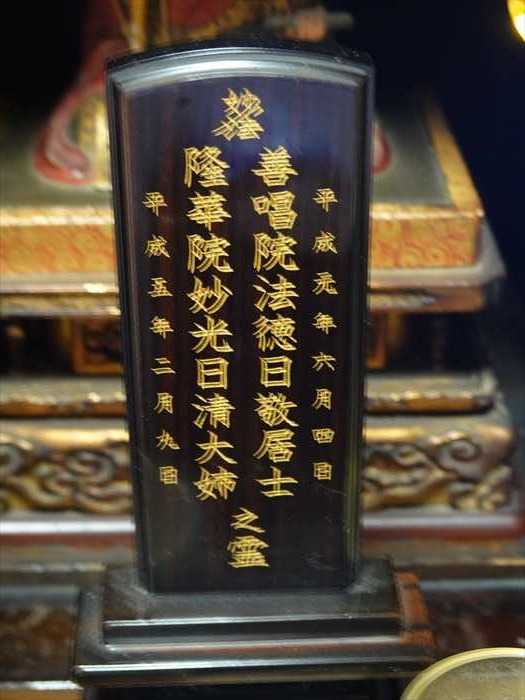

我が実家は「日蓮宗」。

「南無妙法蓮華経」と書かれた掛け軸。

先祖代々の霊位牌。

中央に我が両親の位牌が。

日蓮聖人像。

そして今年も我が兄弟姉妹の4夫婦が全員揃った頃に、檀家寺の住職が お盆法要に

来て下さるはずであったが、住職の奥様から午前中に電話があり、住職が体調不良に陥った

為に今年のお盆法要はお休みさせて欲しいと。

コロナ感染ではなさそうであったが。

今日は、我が父の妹であり、父の7人兄弟姉妹のうち、ただ一人元気な98歳になられて叔母さんが

ご子息に連れられてお線香を上げに来てくださいました。

我が兄姉とも久しぶりの再会であり、懐かしく楽しい時間が持てたのであった。

当面は100歳を目指して頑張って欲しいのである。

よって兄姉夫婦8人全員で住職の後ろに座り法要に参加し、寛永年間(1630年代)から続く

我が先祖を供養しその霊に感謝する時間は来年に持ち越しになり、個別にお線香を上げたので

あった。

そしてその後は、亡き父母の若かりし写真、父の兄弟の若かりし時の写真、我が祖母、曾祖母の

写真等を見ながら、久しぶりの思い出話、歓談で盛り上がったのであった。

・・・END・・・

といっても我が実家は我が家から徒歩にて数分の場所。

我が実家では13日(月)に迎え日(盆入り)を行い、15日(水)に送り火(盆開け)を行います。

お盆は地域によっても違いますが、我が実家では8月15日を中心として8月13日~15日の

3日間、故人を偲び、ご先祖様や精霊が家族のもとに帰って来て一緒に過ごす日なのです。

13日の日に夕方早めに迎え火で故人を招き、15日には夜遅くに送り火で見送りをします。

お盆は仏教行事としての正式な呼び名は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言い、

「お盆」は盂蘭盆会から変化して現在では親しみやすくそう呼ばれる様になったようです。

我が家の周辺では、お盆の迎え火は、家の門の近くの屋敷内に小さな四角の土の盆塚(祭壇)を

造り、その周囲にオガラを刺し、盆花を添えて準備をして、この土の盆塚(祭壇)の近くで、

藁とオガラを燃やし、お迎え火としています。

私が子供の頃は、この盆塚を作るのが私の仕事でした。

畑の土を持って来て、土を箱に詰めるのではなく、四角く土を固めここに上る坂道も造った

事を今、懐しく想い出しています。

オガラとは麻の茎の皮をむいたもので、オガラの火に向かって煙に乗って先祖がやってくると

言われています。

8月13日のお盆の始まりの夕方に焚くことでこの世に帰ってくる時が来たよ、帰る場所は

ここだと知らせているのです。迷わず帰ってこれるようにと目印を出しているのです。

併せて、この場所に、キュウリとナスで造った精霊馬(しょうりょううま)を置きます。

精霊馬とは、お盆に飾られるご先祖様をお迎えしたり、お送りしたりする乗り物のこと。

ご先祖様は東から来ると言われているので、迎え火、送り火の時は

キュウリは西向き、ナスは東向きに置くというのが我が実家のやり方です。

ご先祖様がいち「早く」家にたどり着いてほしい願いを込めて、キュウリを足の速い馬に

見立てて作ります。

我が家でゆっくりしていただいたあとは、あちらの世界にお戻りいただかなくてはいけません。

名残り惜しい気持ちを込めて、「ゆっくり」と帰っていただくために、ナスを牛に見立てて

ご先祖様をお送りするのです。

また、様々なお供え物をあちらの世界に持って行っていただくように、牛に荷物を持たせる

という 意味合いもあるとの事です。

蓮の花を供えると、祖先が花びらを舟にして帰ってくるのだと昔、祖母から。

今年の我が実家の盆棚(精霊棚)。

そしてキュウリと茄子で作った精霊馬と呼ばれる馬と牛が。

キュウリとナスに麻幹(麻がら、おがら)を挿して作るのです。

お盆には亡くなった人が足の速いキュウリの馬に乗ってやって来て、帰りにはゆっくりと

景色を眺めながらナスの牛に乗って別れを惜しんで帰っていくと言われています。

地域によっては、行きも帰りもキュウリの馬に乗り、ナスの牛には旅の荷物を載せて運ぶ

のだとも言われているようです。

なぜキュウリやナスなのか、その理由ははっきりしないようです。

おそらく夏の時期に多く採れる野菜のため手に入りやすく、またどこでも収穫できる

野菜であったことから、広く全国的にキュウリとナスが使われているものと考えられて

いるとのこと。

そして水の子(馬牛の餌?)、我が家はナスを刻んで里芋の葉の上に。

本来は里芋の葉ではなく、蓮の葉が用いられるのでしょうが。

私が子供の頃は、ナスはもっと賽の目に刻んでいた記憶が。

餌が新鮮さを保つように、香の葉(樒(しきみ)の葉)を束ねて清水と共に。

あの世で飢えに苦しみ渇いたのどに少しでもらくに通るようにとの祈りをこめたもの

でもあるようです。

樒の葉は香りが強く毒もある為、仏教では魔除けや獣除けにも用いられ、

お墓参りの際に生花に変えてお供えする事もあるのです。

我が農園の収穫物のデンスケスイカも奉納。

果物、そしてナス、ピーマンも。

そしておはぎ、ご飯も。

私が子供の頃には、祭壇を設けた台の両側に葉のついた青竹を立て、竹の上部にしめ縄を

張っていました。 そしてそのしめ縄にホウズキ(鬼灯)や枝豆、昆布等をぶら下げていた記憶も。

精霊が迎え火や提灯の灯りを頼りに帰ってくるといわれることから、ホウズキ(鬼灯)を

提灯に見立てて盆棚に飾るのだと。 また農作物の収穫が少なかった時代には、鮮やかな

赤のほおずきをお供えすることによって、お供え物の不足を補う意味があったとも。

我が実家は「日蓮宗」。

「南無妙法蓮華経」と書かれた掛け軸。

先祖代々の霊位牌。

中央に我が両親の位牌が。

日蓮聖人像。

そして今年も我が兄弟姉妹の4夫婦が全員揃った頃に、檀家寺の住職が お盆法要に

来て下さるはずであったが、住職の奥様から午前中に電話があり、住職が体調不良に陥った

為に今年のお盆法要はお休みさせて欲しいと。

コロナ感染ではなさそうであったが。

今日は、我が父の妹であり、父の7人兄弟姉妹のうち、ただ一人元気な98歳になられて叔母さんが

ご子息に連れられてお線香を上げに来てくださいました。

我が兄姉とも久しぶりの再会であり、懐かしく楽しい時間が持てたのであった。

当面は100歳を目指して頑張って欲しいのである。

よって兄姉夫婦8人全員で住職の後ろに座り法要に参加し、寛永年間(1630年代)から続く

我が先祖を供養しその霊に感謝する時間は来年に持ち越しになり、個別にお線香を上げたので

あった。

そしてその後は、亡き父母の若かりし写真、父の兄弟の若かりし時の写真、我が祖母、曾祖母の

写真等を見ながら、久しぶりの思い出話、歓談で盛り上がったのであった。

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.