PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

次に3階展示室を訪ねた。

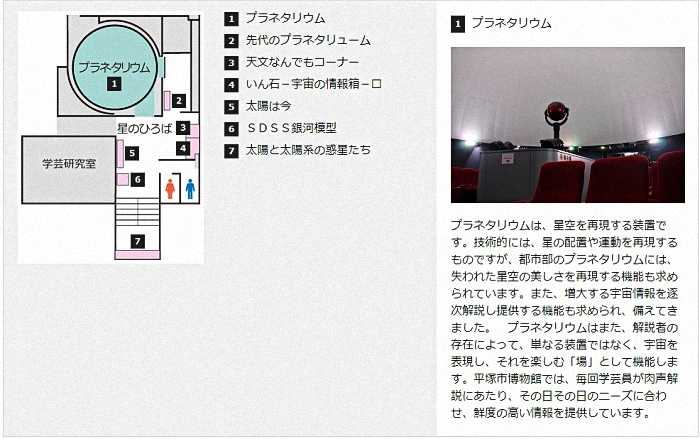

テーマ:星のひろば

天文・宇宙に関する展示とプラネタリウムがあります。

隕石や先代のプラネタリウム投影機、最新の太陽画像などを展示しています。

3F展示室のご案内。

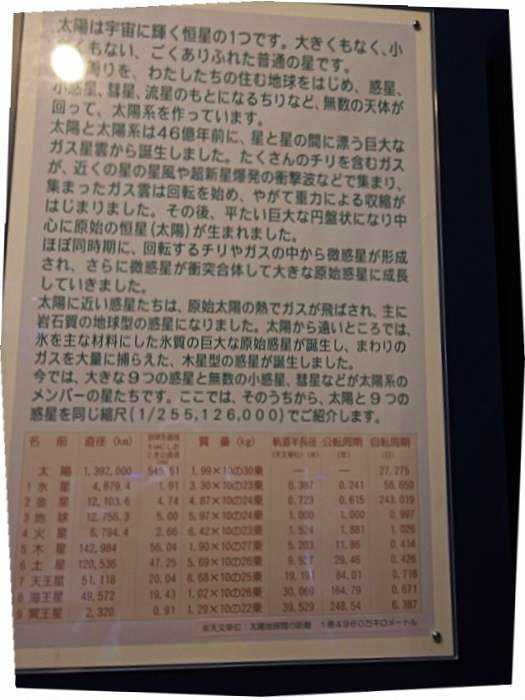

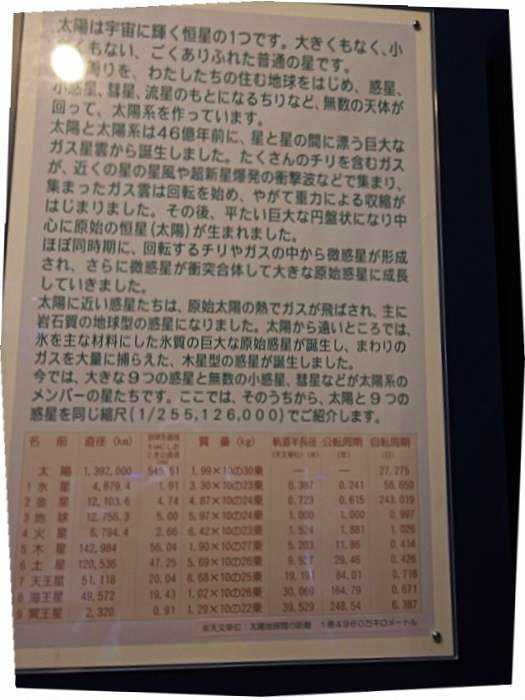

階段踊り場の展示・『太陽と太陽系の惑星たち』

更に階段を上がり再び階段踊り場の展示を振り返る。

「太陽は宇宙に輝く恒星の1つです。大きくもなく、小さくもないごくあリぶれた普通の星です。

「HYPOTHESIS COPERNICANA」

コペルニクス(1473〜1543)は「地球やその他の惑星が太陽の周りを回っている」と考えた方が、

惑星の動きなどを無理なく説明できると考え、『地動説』を唱えた。

ただし、このころはまだ観測機器もなく人々を納得させるほどの観測結果を得られなかった。

『いん石-宇宙の情報箱』 。

太陽系が誕生した46億年前、地球は太陽を取り巻くチリの雲の中から誕生しました。

その後地球は地殻変動や火山活動を繰り返し、誕生した頃の情報をすっかりなくして

しまいました。一方、小惑星と呼ばれる天体の中には、いまだに太陽系誕生の頃のままで

いるものもあります。こうした天体が地球にいん石として落ちてくるのです。

ここに展示されたいん石はそれぞれ異なる成因を持っており、太陽系誕生の様子を

伝えてくれます。

「ギベオン隕鉄」。

様々な隕石(1/2)。

様々な隕石(2/2)。

「リュウグウの起源は彗星だった!?

「リュウグウは太陽系の”標準物質”だった!

「2022年3月31日の太陽の黒点」。

『プラネタリウム』入口。

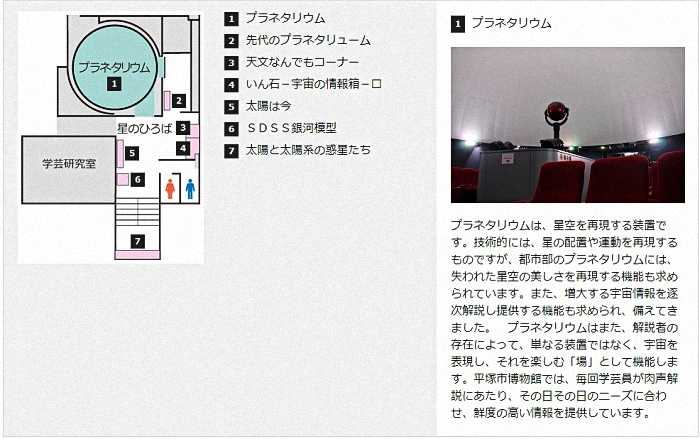

プラネタリウムは、星空を再現する装置です。技術的には、星の配置や運動を再現するもの

ですが、都市部のプラネタリウムには、失われた星空の美しさを再現する機能も求められて

います。また、増大する宇宙情報を逐次解説し提供する機能も求められ、備えてきました。

プラネタリウムはまた、解説者の存在によって、単なる装置ではなく、宇宙を表現し、

それを楽しむ「場」として機能します。平塚市博物館では、毎回学芸員が肉声解説にあたり、

その日その日のニーズに合わせ、鮮度の高い情報を提供しています。

「小惑星探査機「はやぶさ2」

リュウグウを探査する「はやぶさ2」の想像図。

「はやぶさ2」 ミッションロゴ(帰還フェーズ)。

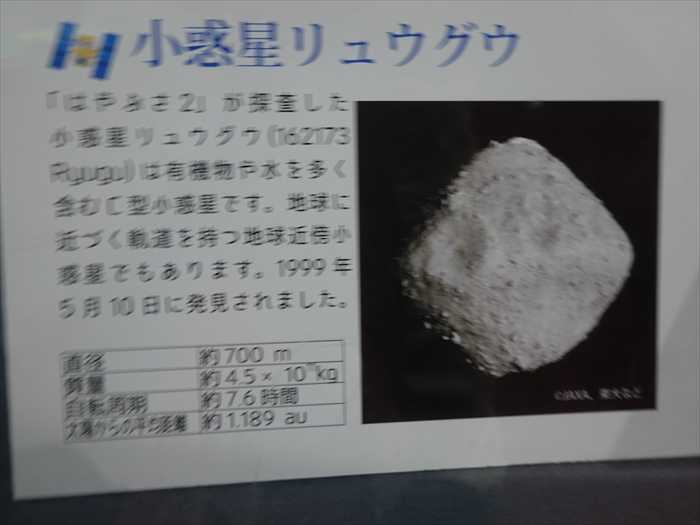

「小惑星リュウグウ

「はやぶさ2」が探査した小惑星リュウグウ(162173Ryugu)は有機物や水を多く含む

C型小惑星です。地球に近づく軌道を持つ地球近傍小惑星でもあります。1999年5月10日に

発見されました。

直径:約700m

質量:約4.5× 10 11 kg

自転周期:約7.6kg

太陽からの平均距離:約1.189au」

(太陽から地球までの距離を1天文単位(au)と表します。 約1億5000万km)。

小惑星「リュウグウ」。

「なぜ小惑星を調べるのか?

「レプリカの元になった試料について

「レプリカとなった試料の写真」

「「はやぶさ2」が2回目のタッチダウンで採取した大型の粒子」

「高度約5kmから撮影された試料採取地点( ● の地点)

そして館内の「学び」を終え、館外に出る。

館外の左手にも展示品が置かれていた。

最初に「大釜」。

正面から。

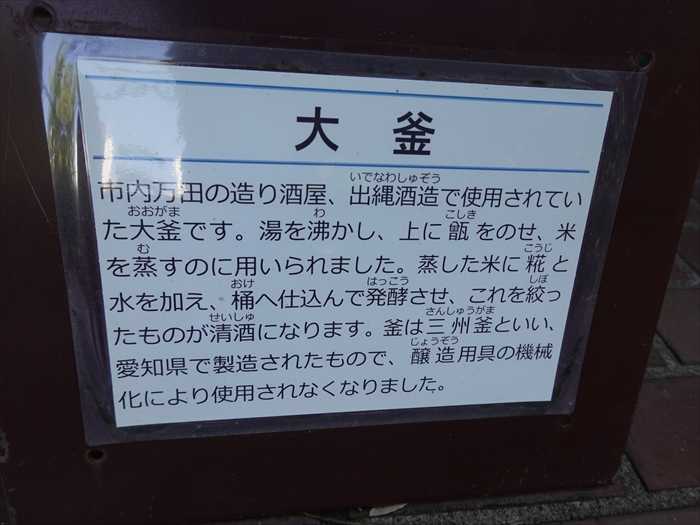

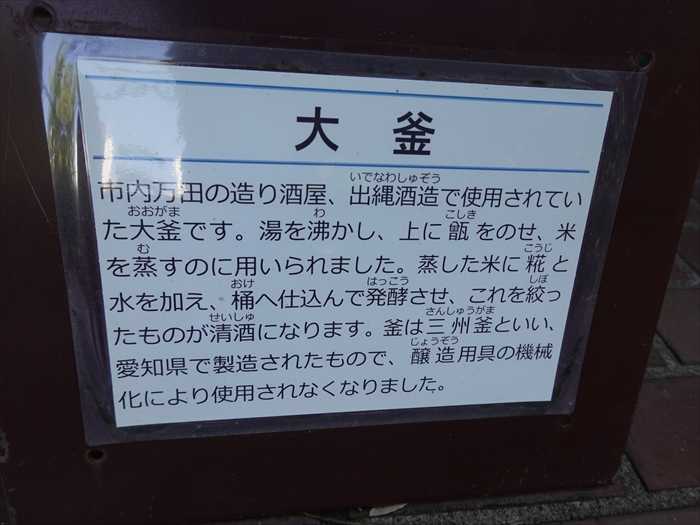

「大釜

「甕(かめ)」。

「甕(かめ)

「仕込桶」。

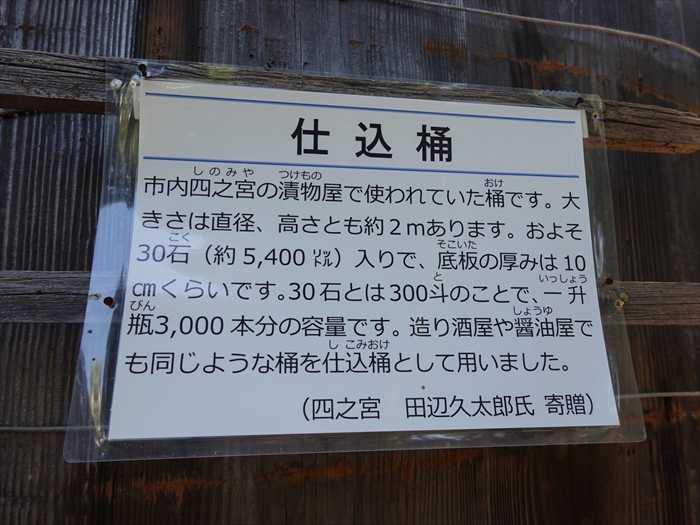

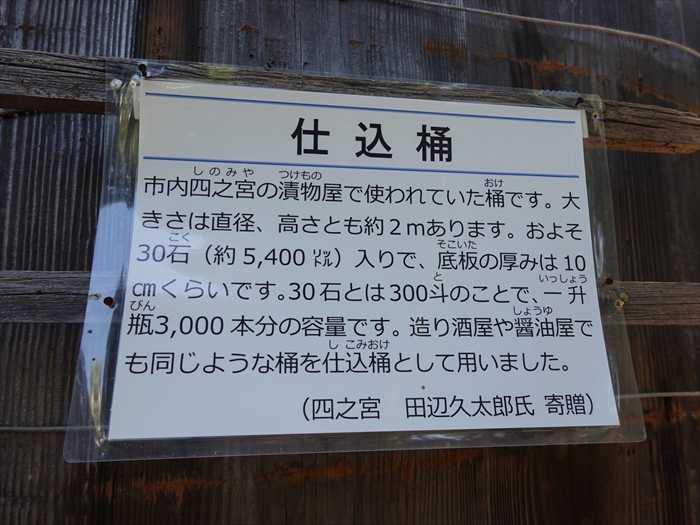

「仕込桶

「天道大日如来」石塔。

「天道大日如来石塔(てんとうだいにちによらいせきとう)」。

「敷石住居跡

岡崎・上ノ入遺跡より移築したもの。

昭和51年に岡崎小学校新築工事に伴う発掘調査を博物館で行いました。その時に発見された

縄文時代後期の敷石住居跡を博物館の庭に移しました。この移築作業には遺跡の調査を

お手伝いして下さった岡崎の西海地稲作研究会の会員の方も加わって、手作りで再現しました。

総重量が約1トンもある石は輝石安山岩(根府川石)ですが、縄文人はどのような方法で運んで

きたのでしょうか。丸木船を使ったと考えますが、直接取りに行ったのか、交易品として

運ばれてきたのかまだ謎です。

一般に敷石住居は関東地方西部から中部地方に多く見られ、縄文中期後半に出現し、後期前半に

最盛期を迎えます。この住居の成立過程は、敷石の一部に石柱・石壇が設けられる例もあり、

これに埋甕を埋設した小さな張り出しをもつ住居が出現し、その後、全面敷石と張り出し部の

発達によって、柄鏡形敷石住居と呼ばれる特異な形態の住居が出現したと考えられています。

この住居の性格は祭祀的特殊施設とする考え方と一般住居の一形態とする考え方がありますが

結論は出されていません。

なお、上ノ入遺跡では縄文後期の配石遺構や中期の住居跡群(有孔鍔付土器や炭化球根出土)も

確認されています。」

「「礎」の碑

「礎」の碑は、1949年5月24日に開催された学校定礎式で、平塚市立の各学校に贈られた。

書は田中真洲の揮毫で、本礎は平塚市立商業高等学校のものである。学校定礎式は学校の

戦災復興と新制中学建設にともなうもので、当時、平塚市立であった学校では、現在も残って

いるものもある。」

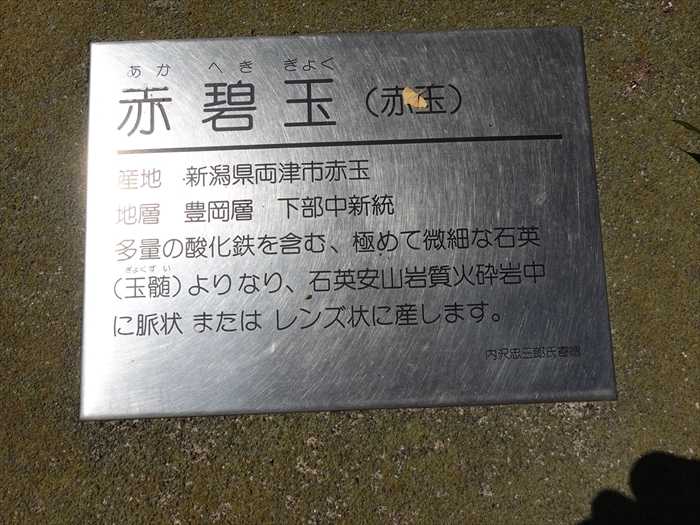

「赤碧玉(赤玉)」

「赤碧玉(赤玉)

産地:新潟県両津市赤玉

地層:豊岡層 下部中新統

この岩石(チャート)は放散虫という珪質な微化石が深海底で堆積したものです。

鉱物的には、微細な石英(玉随)よりなり、多量の酸化鉄を含んで赤みを呈します。

佐渡のチャートは緻密な朱赤色の色調が特徴で、佐渡赤玉石として観賞用飾り石や水石、

庭石として珍重され、昭和40年頃まで採石されました。現在庭石としてよく利用される

チャートは、秩父中古生層と呼ばれる地層(秩父帯)に含まれるチャートで、群馬県鬼石町

三波川などで採取されたものです。

時代:二畳紀~中生代古期

寄贈:内沢忠三郎氏」

「珪化木」

「珪化木(けいかぼく)

産地:岩手県二戸郡一戸町

地層:白鳥川層群 四ツ役層 下部中新統

珪化木は木の幹の細胞中に水に溶けた珪素が入り、内容物と置換し、メノウやオパール化した

材の化石です。日本では岩手県や福井県のものが有名で、庭石や置き石に利用されます。

岩手県一戸町の珪化木は有名で、「姉帯・小鳥谷・根反の珪化木地帯」として国の天然記念物に

指定されています。中でも、一戸町根反(ネソリ)の大珪化木は、セコイア杉の高さ6.4mの

大木の化石で、国の特別天然記念物となっています。

時代:約2000万年前・寄贈:内沢忠三郎氏。

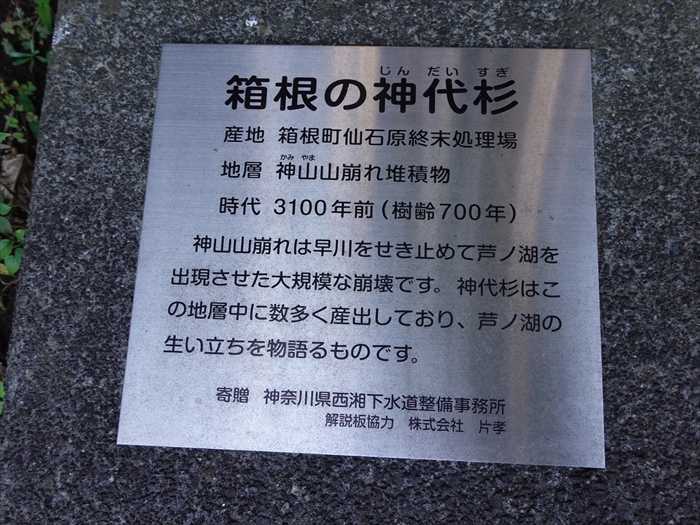

「箱根の神代杉(樹齢700年)」

「箱根の神代杉

約3100年前、神山で水蒸気爆発が起こり、これに伴う崩壊により山崩れ堆積物が早川をせき止め

芦ノ湖を出現させました。この神代杉(ヒノキ)はこの堆積物中から産出したもので、芦ノ湖の

生い立ちを物語っています。外輪山の丸岳付近から仙石原を見ると、神山が崩壊してできた

扇状地地形がよく分かります。大涌谷は、箱根火山の最新の火山活動の名残をとどめています。

「丹沢の岩石

●西丹沢の岩石

(産地:山北町丹沢湖水没域)

●東丹沢の岩石

(産地:清川村宮ヶ瀬湖水没域)

西丹沢の岩石は酒匂川支流である中川川から、東丹沢の岩石は相模川支流の中津川から、

ダム工事中に神奈川県企業庁より提供を受けたものです。いずれも丹沢を代表する岩石で、

かつて丹沢が海底火山として活動していた証拠を示す様々なタイプの凝灰岩類と、地下深部に

貫入したトーナル岩類(花崗岩類)などからなり、南の海からプレートに乗って移動し、

本州に衝突して隆起し、丹沢山地となった大地の歴史を刻んでいます。」

「相模川流域の岩石

相模川流域は大部分が丹沢山地や御坂山地に位置しています。そのため、河原にはそれらの

山地をつくる凝灰岩類(海底火山の火山など)が、良く見られます。こうした岩石は最近の

研究では、1500万年ほどまえに伊豆七島のような南の海底での海底火山活動により形成され、

その後プレートに乗って運ばれ、本州に衝突して作られたと考えられています。

また、桂川や相模川に沿っては2万年前より新しい富士山の溶岩や泥流が流れています。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

テーマ:星のひろば

天文・宇宙に関する展示とプラネタリウムがあります。

隕石や先代のプラネタリウム投影機、最新の太陽画像などを展示しています。

3F展示室のご案内。

3展示室には、本物の石や2010年まで使用したプラネタリウム投影機などを示しています。

階段踊り場の展示・『太陽と太陽系の惑星たち』

更に階段を上がり再び階段踊り場の展示を振り返る。

「太陽は宇宙に輝く恒星の1つです。大きくもなく、小さくもないごくあリぶれた普通の星です。

その周りを、わたしたちの住む地球をはじめ、感星、小惑星、彗星、流星のもとになるちりなど、

無数の天体が回って、太陽系を作っています。

無数の天体が回って、太陽系を作っています。

太陽と太陽系は46億年前に、星と星の間に漂う巨大なガス星雲から誕生しました。たくさんの

チリを含むガスが、近くの星の星風や超新星爆発の衝撃波などで集まり、集まったガスは回転を

始め、やがて重力による収縮がはじまりました。その後、平たい巨大な円盤状になり中心に原始の

恒星(太陽)が生まれました。

チリを含むガスが、近くの星の星風や超新星爆発の衝撃波などで集まり、集まったガスは回転を

始め、やがて重力による収縮がはじまりました。その後、平たい巨大な円盤状になり中心に原始の

恒星(太陽)が生まれました。

ほぼ同時期に、回転するチリやガスの中から微惑星が形成され、さらに微感星が衝突合体して

大きな原始惑星に成長していきました。

大きな原始惑星に成長していきました。

太陽に近い惑星たちは、原始太陽の熱でガスが飛ばされ、主に岩石質の地球型の惑星になりました。

太陽から遠いところでは、氷を主な材料にした氷質の巨大な原始惑星が誕生し、まわりのガスを

大量に捕らえた、木星型の惑星が誕生しました。

太陽から遠いところでは、氷を主な材料にした氷質の巨大な原始惑星が誕生し、まわりのガスを

大量に捕らえた、木星型の惑星が誕生しました。

今では、大きな9つの感星と無数の小惑星、彗星などが太陽系のメンバーの星たちです。

ここでは、そのうちから、太陽と9つの惑星を同じ縮尺(1/ 255,126,000 )でご紹介します。」

太陽系の惑星の一覧表。

冥王星は、長らく太陽系第9惑星とされてきたが、現在は太陽系外縁天体のなかの準惑星に

分類されている。

「HYPOTHESIS PTOLEMAICA」

昔の人も同じように「地球は宇宙の中心にあって、太陽や月や星が、この地球の周りを回って

いるのだ」と信じていた。これを『天動説』という。

これは、アレキサンドリアの天文学者プトレマイオス(2世紀ころ)の考えがもとになっている。

地球を中心に、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星、恒星が並ぶと。

太陽系の惑星の一覧表。

冥王星は、長らく太陽系第9惑星とされてきたが、現在は太陽系外縁天体のなかの準惑星に

分類されている。

「HYPOTHESIS PTOLEMAICA」

昔の人も同じように「地球は宇宙の中心にあって、太陽や月や星が、この地球の周りを回って

いるのだ」と信じていた。これを『天動説』という。

これは、アレキサンドリアの天文学者プトレマイオス(2世紀ころ)の考えがもとになっている。

地球を中心に、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星、恒星が並ぶと。

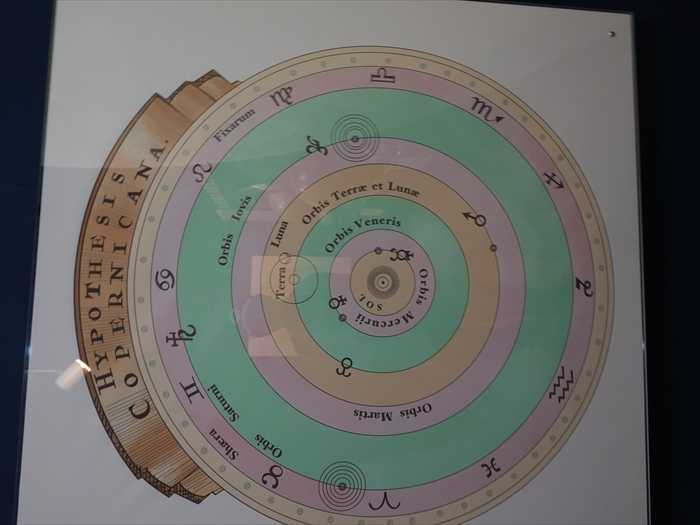

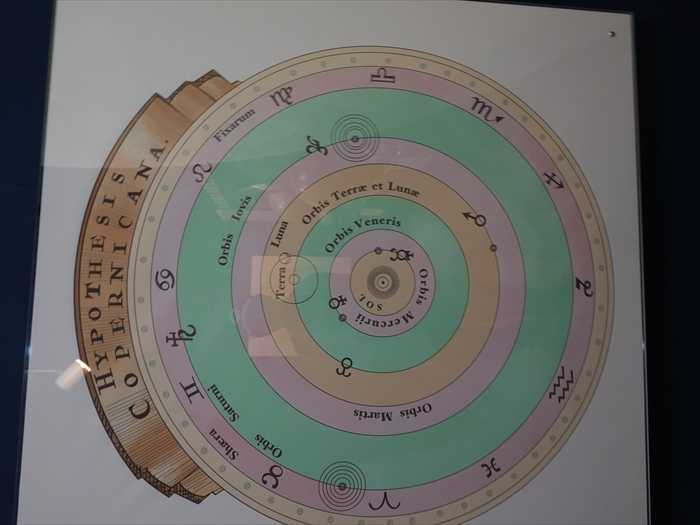

「HYPOTHESIS COPERNICANA」

コペルニクス(1473〜1543)は「地球やその他の惑星が太陽の周りを回っている」と考えた方が、

惑星の動きなどを無理なく説明できると考え、『地動説』を唱えた。

ただし、このころはまだ観測機器もなく人々を納得させるほどの観測結果を得られなかった。

『いん石-宇宙の情報箱』 。

太陽系が誕生した46億年前、地球は太陽を取り巻くチリの雲の中から誕生しました。

その後地球は地殻変動や火山活動を繰り返し、誕生した頃の情報をすっかりなくして

しまいました。一方、小惑星と呼ばれる天体の中には、いまだに太陽系誕生の頃のままで

いるものもあります。こうした天体が地球にいん石として落ちてくるのです。

ここに展示されたいん石はそれぞれ異なる成因を持っており、太陽系誕生の様子を

伝えてくれます。

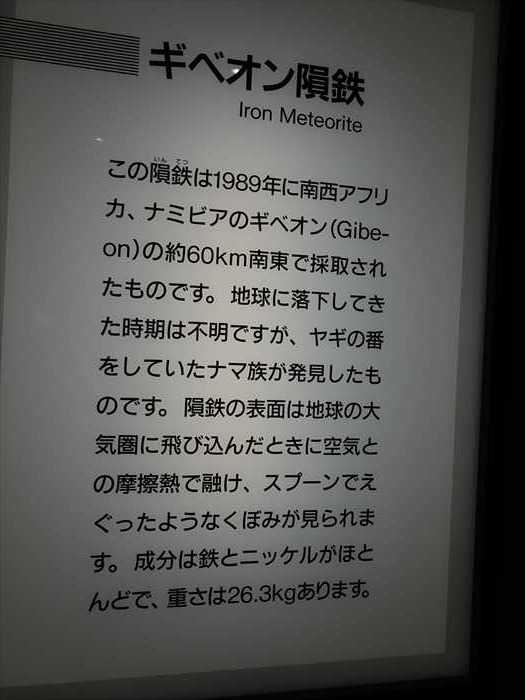

「ギベオン隕鉄」。

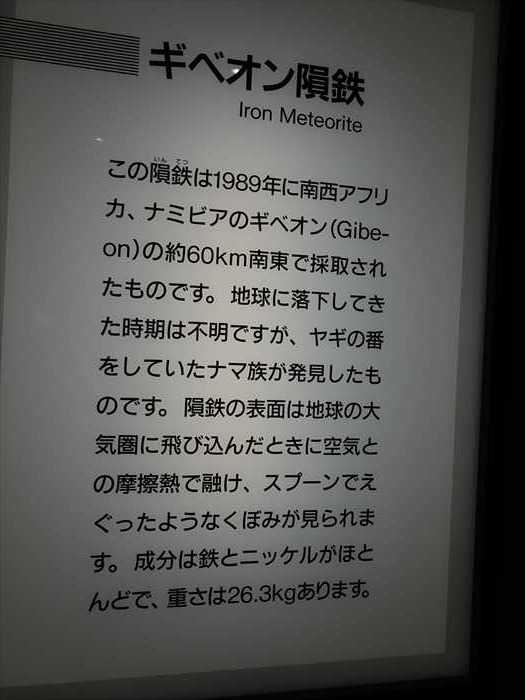

この隕鉄は1989年に南西アフリ力、ナミビアのギベオン( Gibeon )の約60km南東で採取された

ものです。地球に落下してきた時期は不明ですが、ヤギの番をしていたナマ族か発見した

ものです。隕鉄の表面は地球の大気圏に飛び込んだときに空気との摩擦熱で融け、スプーンで

えぐったようなくぼみが見られます。成分は鉄とニッケルがほとんどで、重さは26.3kgあります。

ものです。地球に落下してきた時期は不明ですが、ヤギの番をしていたナマ族か発見した

ものです。隕鉄の表面は地球の大気圏に飛び込んだときに空気との摩擦熱で融け、スプーンで

えぐったようなくぼみが見られます。成分は鉄とニッケルがほとんどで、重さは26.3kgあります。

様々な隕石(1/2)。

様々な隕石(2/2)。

「リュウグウの起源は彗星だった!?

小感星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウの試料の分析が着々と進んでいる。

そのうち岡山大学の研究成果が論文として発表された。リュウグウの試料からはアミノ酸や

その他の有機物などが検出された。さらに、内部がスカスカな天体であるリュウグウは、従来

考えられていた説とは異なり、氷に富むダストが集積した氷天体から彗星核のような天体を経て

現在の姿になったようだ。」

そのうち岡山大学の研究成果が論文として発表された。リュウグウの試料からはアミノ酸や

その他の有機物などが検出された。さらに、内部がスカスカな天体であるリュウグウは、従来

考えられていた説とは異なり、氷に富むダストが集積した氷天体から彗星核のような天体を経て

現在の姿になったようだ。」

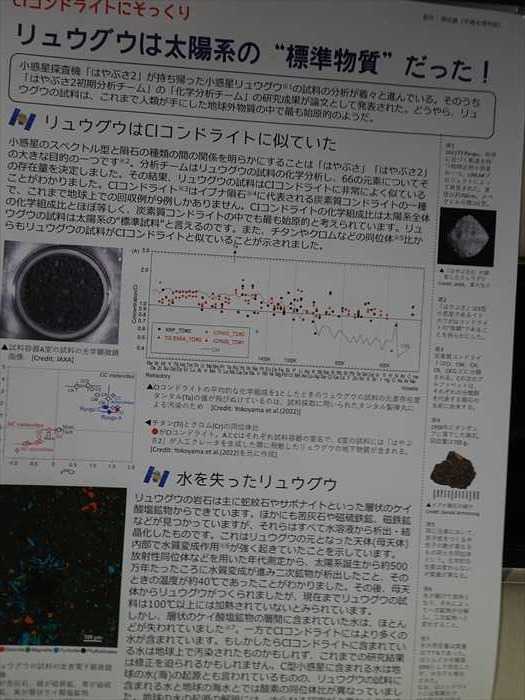

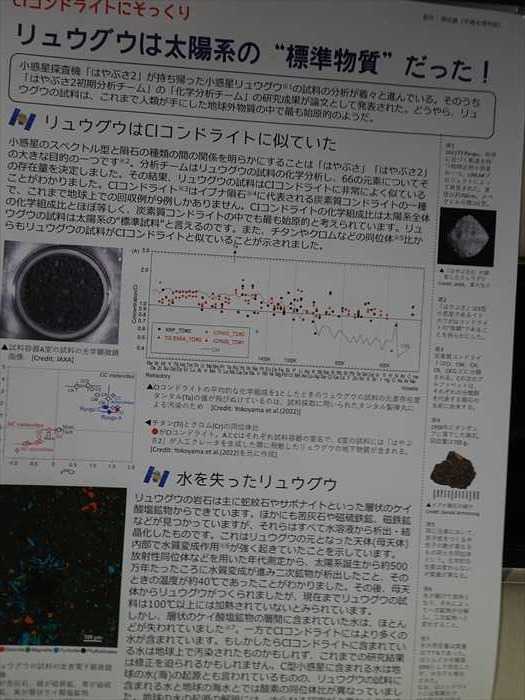

「リュウグウは太陽系の”標準物質”だった!

小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウ料の試料の分析が着々と進んでいる。

そのうち「はやぶさ2初期分析チーム」の「化学分析チーム」の研究成果が論文として発表された。

どうやら、リュウグウの試料は、これまで人類が手にした地球外物質の中で最も始原的のようだ。」

そのうち「はやぶさ2初期分析チーム」の「化学分析チーム」の研究成果が論文として発表された。

どうやら、リュウグウの試料は、これまで人類が手にした地球外物質の中で最も始原的のようだ。」

「2022年3月31日の太陽の黒点」。

『プラネタリウム』入口。

プラネタリウムは、星空を再現する装置です。技術的には、星の配置や運動を再現するもの

ですが、都市部のプラネタリウムには、失われた星空の美しさを再現する機能も求められて

います。また、増大する宇宙情報を逐次解説し提供する機能も求められ、備えてきました。

プラネタリウムはまた、解説者の存在によって、単なる装置ではなく、宇宙を表現し、

それを楽しむ「場」として機能します。平塚市博物館では、毎回学芸員が肉声解説にあたり、

その日その日のニーズに合わせ、鮮度の高い情報を提供しています。

「小惑星探査機「はやぶさ2」

「はやぶさ2」は、小惑星リュウグウを調べ、そのカケラを持ち帰ること(サンプルリターン)を

目的とした小惑星探査機です。2014年12月3日に打ち上げられ、2018年6月27日にリュウグウに

到達、上空からの探査(リモートセンシング)や2度の着陸(タッチダウン)と試料採取、複数台の

小型ローバーの投下、人工クレータ生成実験などを行い、2020年12月6日、試料が入った

帰還カプセルを地球に届けました。現在は延長ミッションのため別の小惑星へと向けて航行して

います。

目的とした小惑星探査機です。2014年12月3日に打ち上げられ、2018年6月27日にリュウグウに

到達、上空からの探査(リモートセンシング)や2度の着陸(タッチダウン)と試料採取、複数台の

小型ローバーの投下、人工クレータ生成実験などを行い、2020年12月6日、試料が入った

帰還カプセルを地球に届けました。現在は延長ミッションのため別の小惑星へと向けて航行して

います。

「はやぶさ2」は「はやぶさ」の後継機で、かっ実験機であった「はやぶさ」に対し、科学的

成果を上げるための「実用機」でもあります。ほぼすべてのミッションを完璧にこなし、

いくつもの"世界初"を成し遂げました。」

成果を上げるための「実用機」でもあります。ほぼすべてのミッションを完璧にこなし、

いくつもの"世界初"を成し遂げました。」

リュウグウを探査する「はやぶさ2」の想像図。

「はやぶさ2」 ミッションロゴ(帰還フェーズ)。

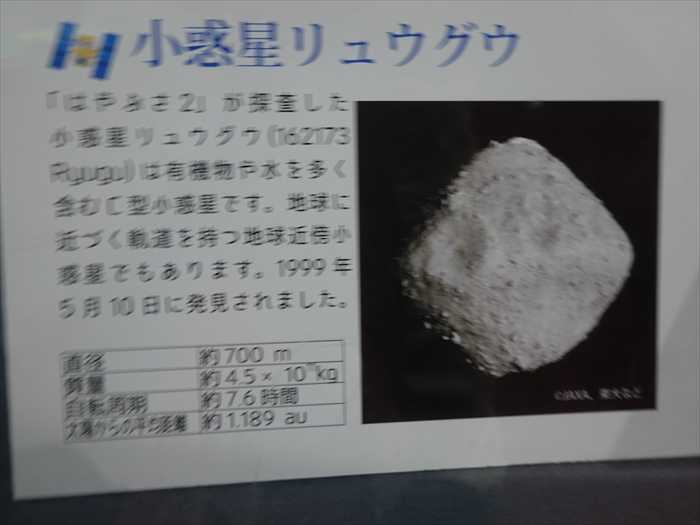

「小惑星リュウグウ

「はやぶさ2」が探査した小惑星リュウグウ(162173Ryugu)は有機物や水を多く含む

C型小惑星です。地球に近づく軌道を持つ地球近傍小惑星でもあります。1999年5月10日に

発見されました。

直径:約700m

質量:約4.5× 10 11 kg

自転周期:約7.6kg

太陽からの平均距離:約1.189au」

(太陽から地球までの距離を1天文単位(au)と表します。 約1億5000万km)。

小惑星「リュウグウ」。

「なぜ小惑星を調べるのか?

1 .太陽系の成り立ちを探る

小惑星のような小天体の中には、太陽系がつくられた当時の情報を留めているものがあります

(惑星などの大きな天体は形成過程で一度ドロドロに融けてしまい情報が残されていません)。

小惑星を調べることで、太陽系、そして地球がどのように誕生し今のような姿になったのかを

解き明かすことができるのです。

(惑星などの大きな天体は形成過程で一度ドロドロに融けてしまい情報が残されていません)。

小惑星を調べることで、太陽系、そして地球がどのように誕生し今のような姿になったのかを

解き明かすことができるのです。

2 .地球の水と生命の起源に迫る

小惑星の中には、リュウグウのように水や有機物を豊富に含むと考えられている天体があります。

それらによって地球に水や生命の材料が運ばれた可能性が高く、小惑星を調べることで、その謎を

解く鍵が得られるのです。

それらによって地球に水や生命の材料が運ばれた可能性が高く、小惑星を調べることで、その謎を

解く鍵が得られるのです。

3 .人類の発展に資する

小惑星の一部は地球に衝突する可能性があります。戦に勝っためには敵を知ることが肝要・・・

小惑星がどのような天体かを知ることで、衝突を回避する手だてを考えることができます。

小惑星がどのような天体かを知ることで、衝突を回避する手だてを考えることができます。

また、ほとんど鉄からなる小惑星もあり、いわゆるレアメタルを含んでいる可能性がある小惑星も

見つかっています。それらは資源として活用できるかもしれません。」

見つかっています。それらは資源として活用できるかもしれません。」

「レプリカの元になった試料について

「はやぶさ2」が小惑星リュウグウで採取した試料の中で3番目に大きな粒子で、左が実物大、

右が10倍に拡大したものです。

右が10倍に拡大したものです。

2019年7月11日の第2回タッチダウン時に採取されました。

右のスペクトルの波長2.7μmのところに大きな凹みがあることがわかります。これは試料が水を

含んでいることを示しています。

右のスペクトルの波長2.7μmのところに大きな凹みがあることがわかります。これは試料が水を

含んでいることを示しています。

サンプル名:C0002

質量:93.5 mg

大きさ:8.648 mm」。

質量:93.5 mg

大きさ:8.648 mm」。

「レプリカとなった試料の写真」

「「はやぶさ2」が2回目のタッチダウンで採取した大型の粒子」

大きいものは長径が10mmを超える。ロで囲ったものかレプリカになったもの。

グリッドの問隔は5mm。右下のアルミ片は探査機起源の人工物。

「高度約5kmから撮影された試料採取地点( ● の地点)

リュウグウの赤道付近、人工クレーター(黄丸)の近くで採取された。」

「人工クレーター付近の拡大画像」

「人工クレーター付近の拡大画像」

そして館内の「学び」を終え、館外に出る。

館外の左手にも展示品が置かれていた。

最初に「大釜」。

正面から。

「大釜

市内万田の造り酒屋、出縄酒造(いでなわしゅぞう)で使用されていた大釜です。湯を沸かし、

上に甑(こしき)をのせ、米を蒸すのに用いられました。蒸した米に麹(こうじ)と水を加え、

桶へ仕込んで発酵させ、これを絞ったものが清酒になります。釜は三州釜といい、愛知県で

製造されたもので、醸造用具の機械化により使用されなくなりました。」

上に甑(こしき)をのせ、米を蒸すのに用いられました。蒸した米に麹(こうじ)と水を加え、

桶へ仕込んで発酵させ、これを絞ったものが清酒になります。釜は三州釜といい、愛知県で

製造されたもので、醸造用具の機械化により使用されなくなりました。」

「甕(かめ)」。

「甕(かめ)

昭和20 (1945)年以前、海軍火薬廠で薬品の貯蔵に用いられていたという甓です。

海軍火薬廠は、明治38 (1905)年設立の日本爆発物製造本朱式会社を大正8 (1919 年に

海軍が買収し、海軍兵器の火薬を製造していた軍需工場です。

海軍火薬廠は、明治38 (1905)年設立の日本爆発物製造本朱式会社を大正8 (1919 年に

海軍が買収し、海軍兵器の火薬を製造していた軍需工場です。

総合公園や博物館も火薬廠の敷地で、館北側のユリノキの巨木は、火薬廠時代からのものです。」

「仕込桶」。

「仕込桶

市内四之宮の漬物屋で使われていた桶です。大きさは直径、高さとも約2mあります。

およそ30石(約5,400リットル )入りで、底板の厚みは10cmくらいです。30石とは300斗の

ことで、一升瓶3,000本分の容量です。造り酒屋や醤油屋でも同jiような桶を仕込桶として

用いました。 (四之宮 田辺久太郎氏 寄贈)」。

およそ30石(約5,400リットル )入りで、底板の厚みは10cmくらいです。30石とは300斗の

ことで、一升瓶3,000本分の容量です。造り酒屋や醤油屋でも同jiような桶を仕込桶として

用いました。 (四之宮 田辺久太郎氏 寄贈)」。

「天道大日如来」石塔。

「天道大日如来石塔(てんとうだいにちによらいせきとう)」。

この石塔は、平塚市山下の県道に面して建てられ、のちに道路拡幅のため下山下の近藤家屋敷内へ

移されたもので、「おてんとう'さま」と呼ばれていました。塔身中央に「天道夫百如来」および

大日を表す種子(アーンク)、左右に「愛染明王」「勢至菩薩」の文字が彫られています。

塔身左面には願主の近藤惣兵衛、台座左面には念仏講中20名の氏名が刻まれており、日乞いの

天道念仏が山下で行われていたことを推測させます。太陽信仰と大日如来との結びつきを示す

市内で唯一の貴重な石塔です。 (山下 近藤知行氏 寄贈)」。

移されたもので、「おてんとう'さま」と呼ばれていました。塔身中央に「天道夫百如来」および

大日を表す種子(アーンク)、左右に「愛染明王」「勢至菩薩」の文字が彫られています。

塔身左面には願主の近藤惣兵衛、台座左面には念仏講中20名の氏名が刻まれており、日乞いの

天道念仏が山下で行われていたことを推測させます。太陽信仰と大日如来との結びつきを示す

市内で唯一の貴重な石塔です。 (山下 近藤知行氏 寄贈)」。

「敷石住居跡

岡崎・上ノ入遺跡より移築したもの。

昭和51年に岡崎小学校新築工事に伴う発掘調査を博物館で行いました。その時に発見された

縄文時代後期の敷石住居跡を博物館の庭に移しました。この移築作業には遺跡の調査を

お手伝いして下さった岡崎の西海地稲作研究会の会員の方も加わって、手作りで再現しました。

総重量が約1トンもある石は輝石安山岩(根府川石)ですが、縄文人はどのような方法で運んで

きたのでしょうか。丸木船を使ったと考えますが、直接取りに行ったのか、交易品として

運ばれてきたのかまだ謎です。

一般に敷石住居は関東地方西部から中部地方に多く見られ、縄文中期後半に出現し、後期前半に

最盛期を迎えます。この住居の成立過程は、敷石の一部に石柱・石壇が設けられる例もあり、

これに埋甕を埋設した小さな張り出しをもつ住居が出現し、その後、全面敷石と張り出し部の

発達によって、柄鏡形敷石住居と呼ばれる特異な形態の住居が出現したと考えられています。

この住居の性格は祭祀的特殊施設とする考え方と一般住居の一形態とする考え方がありますが

結論は出されていません。

なお、上ノ入遺跡では縄文後期の配石遺構や中期の住居跡群(有孔鍔付土器や炭化球根出土)も

確認されています。」

復元されている敷石住居址は、昭和50年に平塚市岡崎上ノ入B遺跡の発掘調査で検出された

ものを移築したものです。

ものを移築したものです。

時代 繩文時代後期(約4000年前)

石質 根府川石(輝石安山岩)」

「「礎」の碑

「礎」の碑は、1949年5月24日に開催された学校定礎式で、平塚市立の各学校に贈られた。

書は田中真洲の揮毫で、本礎は平塚市立商業高等学校のものである。学校定礎式は学校の

戦災復興と新制中学建設にともなうもので、当時、平塚市立であった学校では、現在も残って

いるものもある。」

「赤碧玉(赤玉)」

「赤碧玉(赤玉)

産地:新潟県両津市赤玉

地層:豊岡層 下部中新統

多量の酸化鉄を含む、極めて微細な石英(玉髄)よりなり、石英安山岩質火砕岩中に

脈状またはレンズ状に産します。」

脈状またはレンズ状に産します。」

この岩石(チャート)は放散虫という珪質な微化石が深海底で堆積したものです。

鉱物的には、微細な石英(玉随)よりなり、多量の酸化鉄を含んで赤みを呈します。

佐渡のチャートは緻密な朱赤色の色調が特徴で、佐渡赤玉石として観賞用飾り石や水石、

庭石として珍重され、昭和40年頃まで採石されました。現在庭石としてよく利用される

チャートは、秩父中古生層と呼ばれる地層(秩父帯)に含まれるチャートで、群馬県鬼石町

三波川などで採取されたものです。

時代:二畳紀~中生代古期

寄贈:内沢忠三郎氏」

「珪化木」

「珪化木(けいかぼく)

産地:岩手県二戸郡一戸町

地層:白鳥川層群 四ツ役層 下部中新統

本の幹の細胞中に水に溶けた珪素がはいり、内容物と置換してできた材の化石で、

約1600万年前のものです。」

珪化木は木の幹の細胞中に水に溶けた珪素が入り、内容物と置換し、メノウやオパール化した

材の化石です。日本では岩手県や福井県のものが有名で、庭石や置き石に利用されます。

岩手県一戸町の珪化木は有名で、「姉帯・小鳥谷・根反の珪化木地帯」として国の天然記念物に

指定されています。中でも、一戸町根反(ネソリ)の大珪化木は、セコイア杉の高さ6.4mの

大木の化石で、国の特別天然記念物となっています。

時代:約2000万年前・寄贈:内沢忠三郎氏。

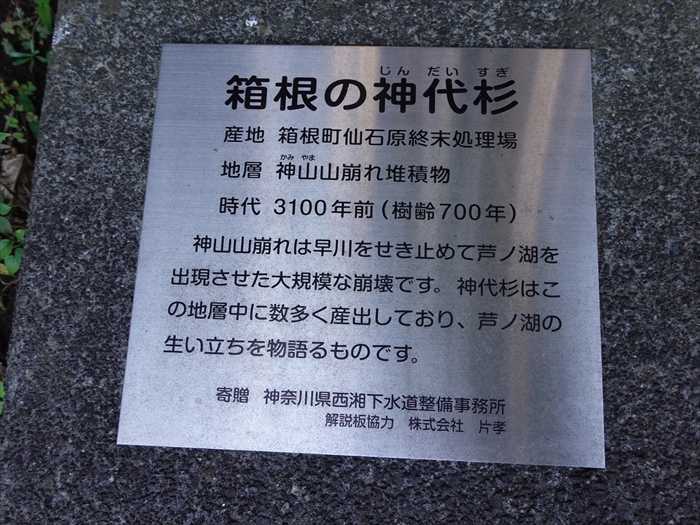

「箱根の神代杉(樹齢700年)」

「箱根の神代杉

産地 箱根町仙石原終末処理場

地層 神山山崩れ堆積物

時代 3100年前(樹齢700年)

神山山崩れは早川をせき止めて芦ノ湖を出現させた大規模な崩壊です。神代杉はこの地層中に

数多く産出しており、芦ノ湖の生い立ちを物語るものです。」

寄贈 神奈川県西湘下水道整備事務所」

数多く産出しており、芦ノ湖の生い立ちを物語るものです。」

寄贈 神奈川県西湘下水道整備事務所」

約3100年前、神山で水蒸気爆発が起こり、これに伴う崩壊により山崩れ堆積物が早川をせき止め

芦ノ湖を出現させました。この神代杉(ヒノキ)はこの堆積物中から産出したもので、芦ノ湖の

生い立ちを物語っています。外輪山の丸岳付近から仙石原を見ると、神山が崩壊してできた

扇状地地形がよく分かります。大涌谷は、箱根火山の最新の火山活動の名残をとどめています。

「丹沢の岩石

●西丹沢の岩石

(産地:山北町丹沢湖水没域)

●東丹沢の岩石

(産地:清川村宮ヶ瀬湖水没域)

西丹沢の岩石は酒匂川支流である中川川から、東丹沢の岩石は相模川支流の中津川から、

ダム工事中に神奈川県企業庁より提供を受けたものです。いずれも丹沢を代表する岩石で、

かつて丹沢が海底火山として活動していた証拠を示す様々なタイプの凝灰岩類と、地下深部に

貫入したトーナル岩類(花崗岩類)などからなり、南の海からプレートに乗って移動し、

本州に衝突して隆起し、丹沢山地となった大地の歴史を刻んでいます。」

「相模川流域の岩石

相模川流域は大部分が丹沢山地や御坂山地に位置しています。そのため、河原にはそれらの

山地をつくる凝灰岩類(海底火山の火山など)が、良く見られます。こうした岩石は最近の

研究では、1500万年ほどまえに伊豆七島のような南の海底での海底火山活動により形成され、

その後プレートに乗って運ばれ、本州に衝突して作られたと考えられています。

また、桂川や相模川に沿っては2万年前より新しい富士山の溶岩や泥流が流れています。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.