PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

見学を行った。

神奈川県藤沢市亀井野1457。

寺号標石「曹洞宗 光輝山 雲昌禅寺」。

「不許葷酒入山門」と。

「葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず」。

臭気の強い野菜は他人を苦しめるとともに自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、これを

口にしたものは清浄な寺内にはいることを許さないということ。

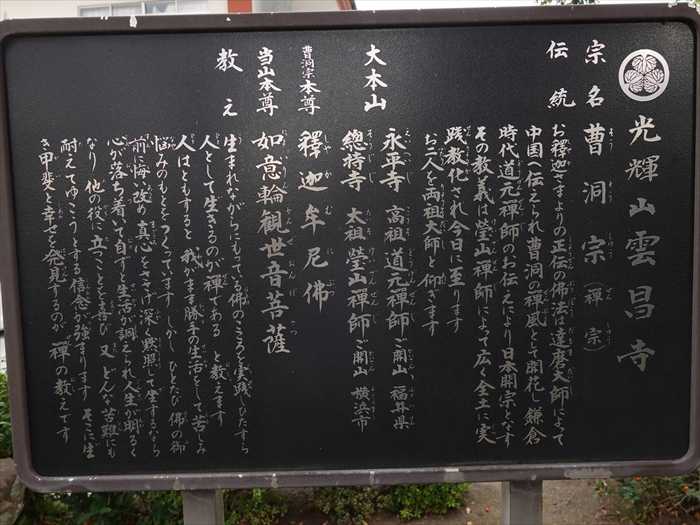

「光輝山雲昌寺

伝統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禪風として

開花し鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となす その教義は瑩山禪師に

よって広く全土に実践教化され今日に至ります

お二人を両祖大師と仰ぎます

大本山 永平寺 高祖道元大師ご開山 福井県

總持寺 太祖瑩山禪師ご開山 横浜市

曹洞宗本尊 釈迦牟尼仏

当山本尊 如意輪観世音菩薩

教え 生まれながらにもっている佛のこころを実践しひたすら人として生きるのが禪である

と教えます

人はともすると 我がまま勝手の生活をして苦しみ悩みのみとをつくっています

落ち着いて自ずと生活が調えられ人生が明るくなり 他の役に立つことを喜び

又 どんな苦難にも耐えてゆこうとする信念が強まります そこに生き甲斐と

幸せを発見するのが 禪の教えです」

併せて

四脚門の「山門」。

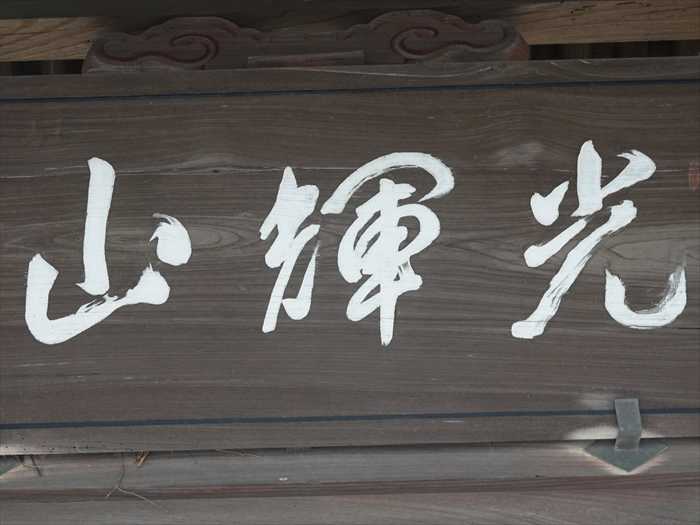

山門に掲げられていた扁額には山号「光輝山」の白き文字が。

山門を通り境内内部へ

そして山門を抜けた右側には庚申塔の青面金剛像塔が三体。

庚申は、十干の庚(かのえ)と十二支の申(さる)の組み合わせで暦の上では60日に

一度回ってくる庚申の日に、その夜を眠らずに過ごして健康長寿を願う信仰。

この信仰は平安時代には宮中などにおいて宮廷貴族の間で庚申の御遊びがあり、

鎌倉時代には武家たちも守庚申を行って来たと。

青面金剛像塔は、主尊の青面金剛以外に、背面には日月や、台座には猿、鶏、

邪鬼、腕の数は、二臂から八臂まであり、腕が持つ 持物は、

三叉戟、棒、法輪、羂索、弓矢、剣、杖、蛇など様々の姿を。

左:駒形板碑 六手合掌青面金剛+三猿 年不詳。

三猿は三匹の猿が、それぞれ目、耳、口を両手でふさいでいる彫刻。

いわゆる「見ざる聞かざる言わざる」。

孔子は論語の中で孔子は「礼節にそむくことに注目してはいけない。

礼節にそむくことに耳を傾けてはいけない。礼節にそむくことを言ってはいけない。」と、

三つの戒めを言っているのです。

中央:駒形板碑 六手剣人青面金剛+三猿 年不詳。

右:駒形板碑 六手合掌青面金剛+三猿 年不詳。

三猿は三匹の猿が、それぞれ目、耳、口を両手でふさいでいる彫刻。

いわゆる「見ざる聞かざる言わざる」。

孔子は論語の中で孔子は「礼節にそむくことに注目してはいけない。

礼節にそむくことに耳を傾けてはいけない。礼節にそむくことを言ってはいけない。」と、

三つの戒めを言っているのです。

戦争で供出された鐘の音をもう一度亀井野の地にということで、富山県高岡市の老子製作所に

発注し、昭和58年10月に火入れ式を行い、昭和60年に鐘楼堂が完成。

移動して。

「鐘」には「光輝山 雲昌寺」と。

鐘は、総高さ1m76cm、総重量1,125Kg(300貫)とのこと。

鐘は、平日の午前6時30分と、12月31日の除夜祭で撞かれており、

その「 除夜の鐘 」👈リンクの音色が 我が家にも届いているのである。

そして「常香炉」とその先に「本堂」。

徳川幕府から御朱印を賜ったということで、本堂の棟、この常香炉などに葵の紋が見られる。

常香炉の脚には「夜叉」のお顔の如き姿が。

珍しい装飾の石灯籠。

「寺務所」。

「本堂」。

「本堂」手前には ボール状に仕立てた 「ぼさ菊」が並んでいた。

黄色の「ぼさ菊」。

赤の「ぼさ菊」。

「本堂」の扁額は「雲昌寺」。

「内陣」。

両脇の柱には

「無影林中心月耀」、「不萌枝上徳蕐?」

禅の言葉であろうが意味は?

本尊は如意輪観音で、開基は今、『鎌倉殿の13人』の主人公の道済(北条義時)。

創立は繰り返しになるが、建保年間(1213~19)頃で、もとは今田にあり瑞龍寺と号した。

慶長元年(1596)災害に遭い、その頃住職宗順により亀井野に移り、寺号を雲昌寺と改めた。

慶安元年(1648)徳川幕府より朱印九石を賜った と。

「朱印九石を賜った」とは朱印状とともに九石の土地を頂いたと言うことか。

一石は大人一人が一年に食べる米の量に相当すると言われていますから、九石といえば

九人を1年間食べさせることができる石高?

「達磨大師像」。

「釈迦如来像」であっただろうか。

「本堂」内の大きな灯り。

最近三代の住職の遺影。

鳳凰が描かれた漆絵。

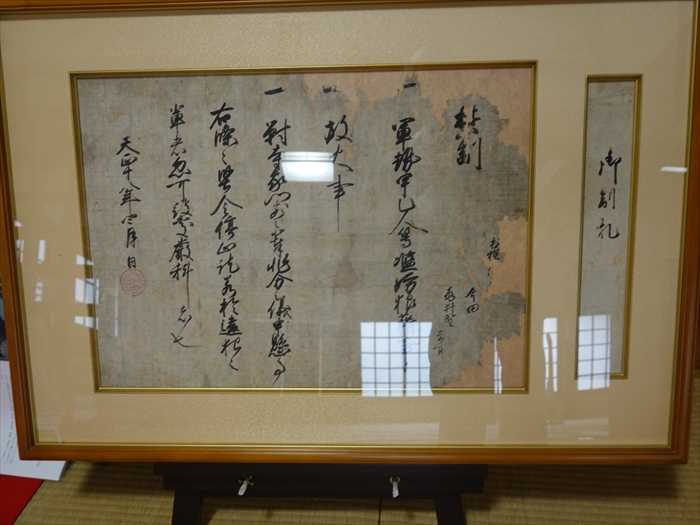

天正18年(1590)4月、豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻めのとき関東の主要な地域に

「禁制」を出している。藤沢では今田、亀井野、村岡、江ノ島などに出されており、

ここ雲昌寺にはその「禁制」が保存されているのだ。

「禁制(きんぜい)」とは、支配者が寺社や民衆に対して、禁止する事項を周知させるために

作成した文書である。のち木板に書かれ高札場に掲げられた。

秀吉の出した禁制は三ヵ条からなっている。

「相模国

禁制 今田

亀井野二ヶ所

一 軍勢甲乙人等 濫妨狼藉の事、

一 放火の事、

一 寺家門前の輩に対し、非分の儀申し懸くる事、

右の条々、堅く停止せしめおわんぬ。もし違犯の輩においては、忽ち厳科に処せられるべき者なり。

天正十八年四月日○ 秀吉朱印」と。

解説書によるとその内容は、一、軍勢である兵士、従者が乱暴や狼藉をなす事 一、放火する事

一、庶民や百姓に対し、無理不当な事を要求する事 これに違犯した者は直ちに厳罰に処する。

というものである。これは戦場となる村人に対しての宣撫工作、人々を安心させることにあったと

される。禁制が出された3か月後、北条氏は滅亡し、徳川家康が関東に入ると、藤沢の諸村は

徳川の直轄領、旗本領となった。

禁制のオリジナルを一度見たいものだと思っていたが、禁制は本堂内に額に入れて

展示されていた。400年以上もの文書とは思われない保存状態であった。

天正十八年とは1590年、豊臣秀吉が関東地方を平定、徳川家康が江戸城に本拠を移動した年。

甲冑と太鼓。

装飾された和太鼓、雅楽の演奏に使用されたものであろうか。

「本堂」を出て、境内を散策。

木魚の上に座り眠る小坊主。

肩にはネズミの姿が。

ネズミは雪舟の逸話からか?

「宝福寺に入った幼い日の雪舟が、絵ばかり好んで経を読もうとしないので、寺の僧は

雪舟を仏堂の柱にしばりつけてしまいました。しかし床に落ちた涙を足の親指につけ、

床に鼠を描いたところ、僧はその見事さに感心し、雪舟が絵を描くことを許しました。

これは雪舟について最もよく知られた話である。」と。

「道元禅師像」であっただろうか。

境内奥にあった「聖観世音菩薩像」。

お顔をズームして

「聖観世音菩薩」と。

親子?で顔を見合わせながら「なむなむ」と経を詠む姿。

「十三重石塔」。

十二という数は、十二因縁、十二支を意味する。因縁を超えた十三という数、

宇宙の摂理である十二支、十二か月を超えた十三という不思議な数に因んでいると。

また十三は十三仏の最後、虚空蔵菩薩をあらわしているとされ十三重の塔は

虚空蔵菩薩をあらわすと。

「稲荷大明神」。

ここにも神仏混淆の跡が。

「稲荷大明神」の社殿。

「本堂」裏の墓地に向かう。

立派な藤棚があった。

位牌堂。

それまでは本堂の一部の場所を占めていたが、平成13年に位牌堂として本堂の裏手に

完成した。

墓地の中から位牌堂そして本堂を見る。

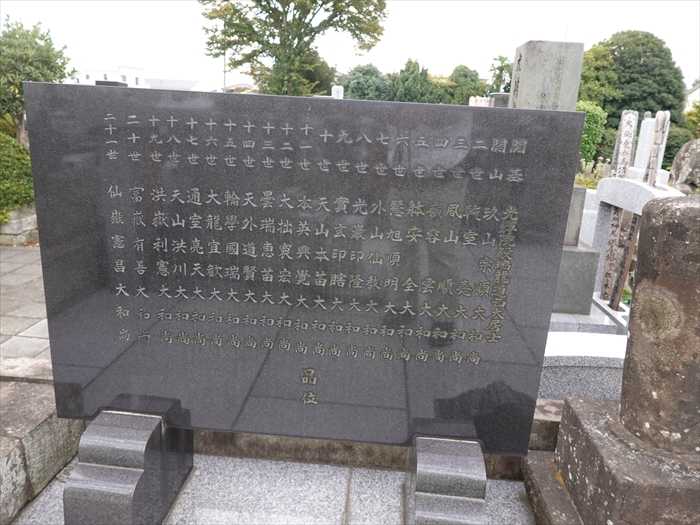

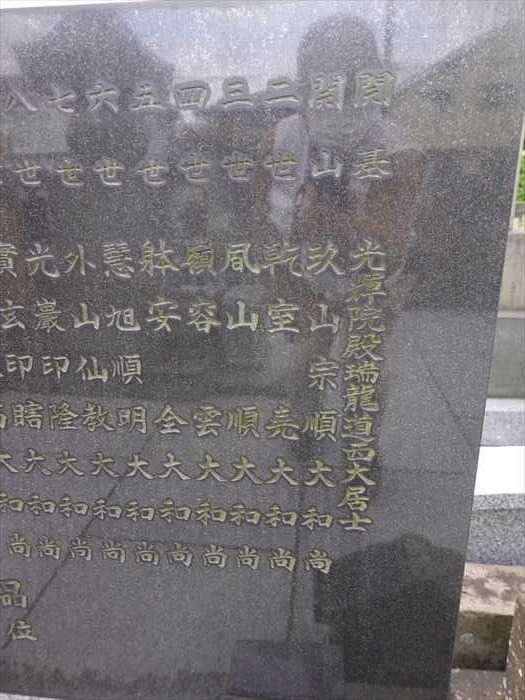

歴代住職の墓地。

「歴住大和尚之墓」。

歴代住職の名が刻まれていた。

現在の住職は第二十ニ世か。

そしてこの寺・「雲昌寺」の開基・ 北条義時 「光輝院殿瑞龍道西大居士」と。

歴代住職の墓地の一角にこの寺・「雲昌寺」の開基・北条義時の供養塔があった。

「光輝院殿瑞龍道西居士」と刻まれていると。

山門前の掲示板にあった「北条義時供養塔」案内図。

右が北条義時、左が後妻佐伯氏娘の墓であると。

後妻というと昨日も「鎌倉殿の13人」にも登場した「伊賀の方 」 が有名なので、

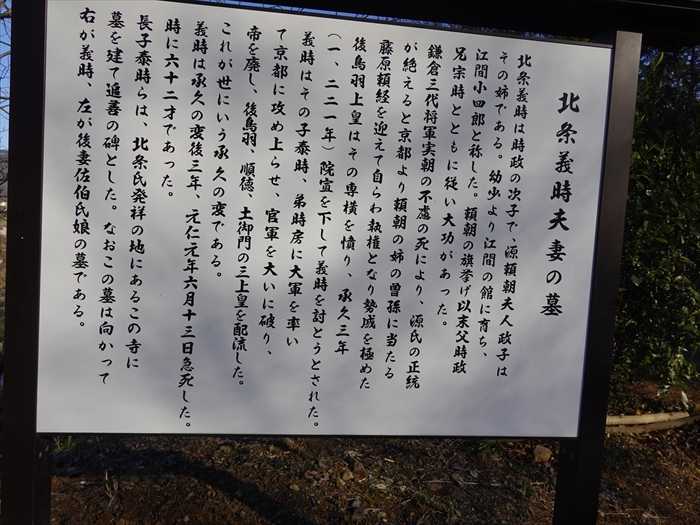

「北条義時夫妻の墓

北条義時は時政の次子で、源頼朝夫人政子はその姉である。幼少より江間の館に育ち、

江間小四郎と称した。頼朝の旗揚げ以来、父 時政 兄 宗時とともに従い大功があった。

鎌倉三代将軍実朝の不慮の死により、源氏の正統が絶えると京都より頼朝の姉の曽孫に当たる

藤原頼経を迎えて自らわ執権となり勢威を極めた後鳥羽上皇はその専横を憤り、承久三年

(1221年)院宣を下して義時を討とうとされた。

義時はその子 泰時、弟 時房に大軍を率いて京都に攻め上がらせ、官軍を大いに破り、帝を廃し

後鳥羽、順徳、土御門の三上皇を配流した。これが世にいう承久の変である。

義時は承久の変後三年、元仁元年六月十三日急死した。時に六十二才であった。

長子泰時らは、北条氏発祥の地にあるこの寺に墓を建て追善の碑とした。

なおこの墓は向かって右が義時、左が後妻佐伯氏娘の墓である。」

北条義時の墓。

『吾妻鏡』によれば、北条義時は、承久の変後3年、1224年(貞応3年)6月13日、62歳で急死。

ものと伝えられていると。

後妻佐伯氏娘(伊賀の方)の墓。

彫られていた。藤原朝光は藤原秀郷の後裔で、伊賀守に任ぜられてからは伊賀氏を称したと。

「北条義時」像。

「北条義時」は鎌倉幕府2代目執権であり、源頼朝の妻・北条政子の弟。

初代将軍「源頼朝」の亡き後、2代目将軍「源頼家」や3代目将軍「源実朝」を支え、頼朝が

実現しようとしていた鎌倉幕府の政治基盤を築く。政敵を徹底的に潰し、敵対するなら実父で

すら失脚させるなど、冷酷な振る舞いをしていた義時は「権力のために他人を蹴落とす悪人」と

呼ばれることもあった。

雲昌寺の山門近くには庚申塔、二十三夜塔そして手前にお顔のない仏像が並んでいた。

首なし地蔵は、明治の初めのころ、博打うちの間で地蔵の頭を持っていれば博打に勝つという

縁起があり、持ち去られてしまったと。

今、その地蔵さんの身代わりなのか、門前の右側に六地蔵があった。

その「六地蔵」が石灯籠の奥に。

「六地蔵」。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13