PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

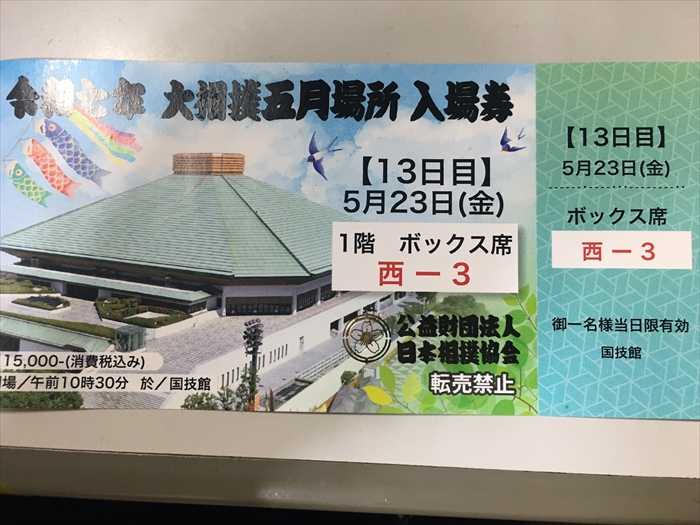

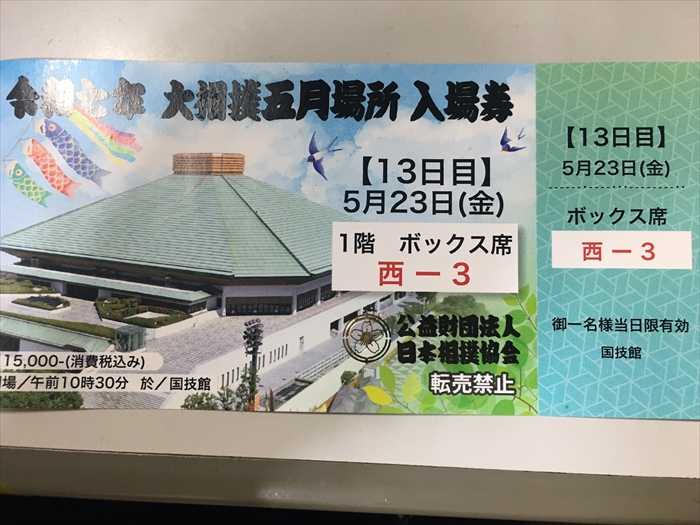

友人のSさんが事前に送ってくれた「ボックス席」入場券。

この日の観戦はこの友人Sさんが招待してくれたのであった。

3人の友人とは、この指定ボックス席で待ち合わせしていたのであったが、まだ誰も来ていない

ようなので「 相撲博物館 」を訪ねた。

「相撲博物館」入口。

開館時間 12:30~16:00

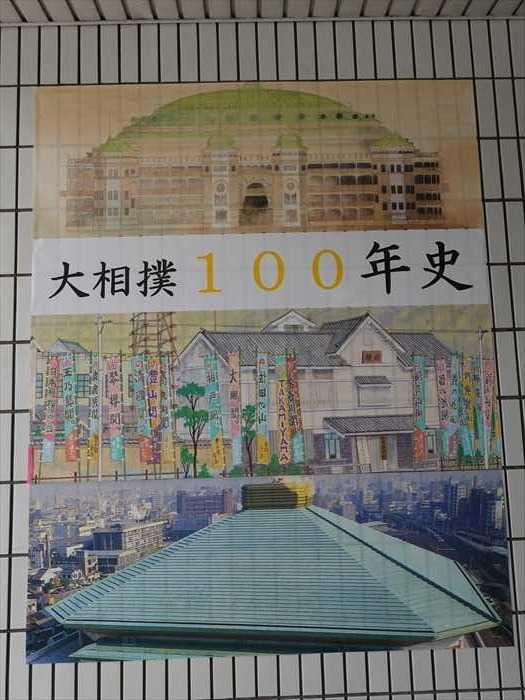

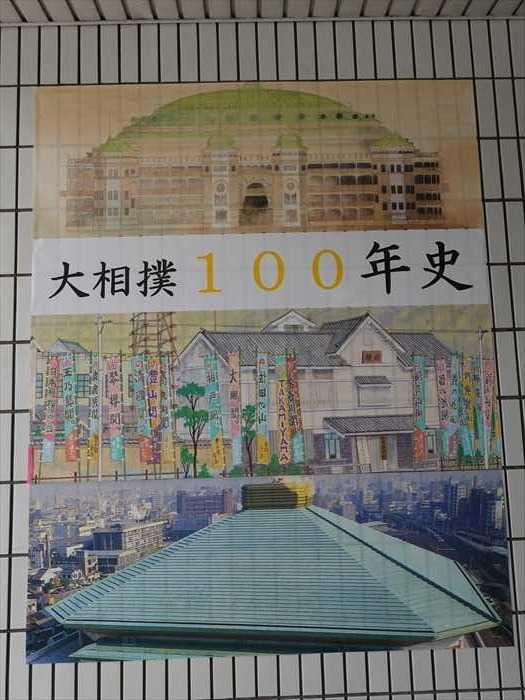

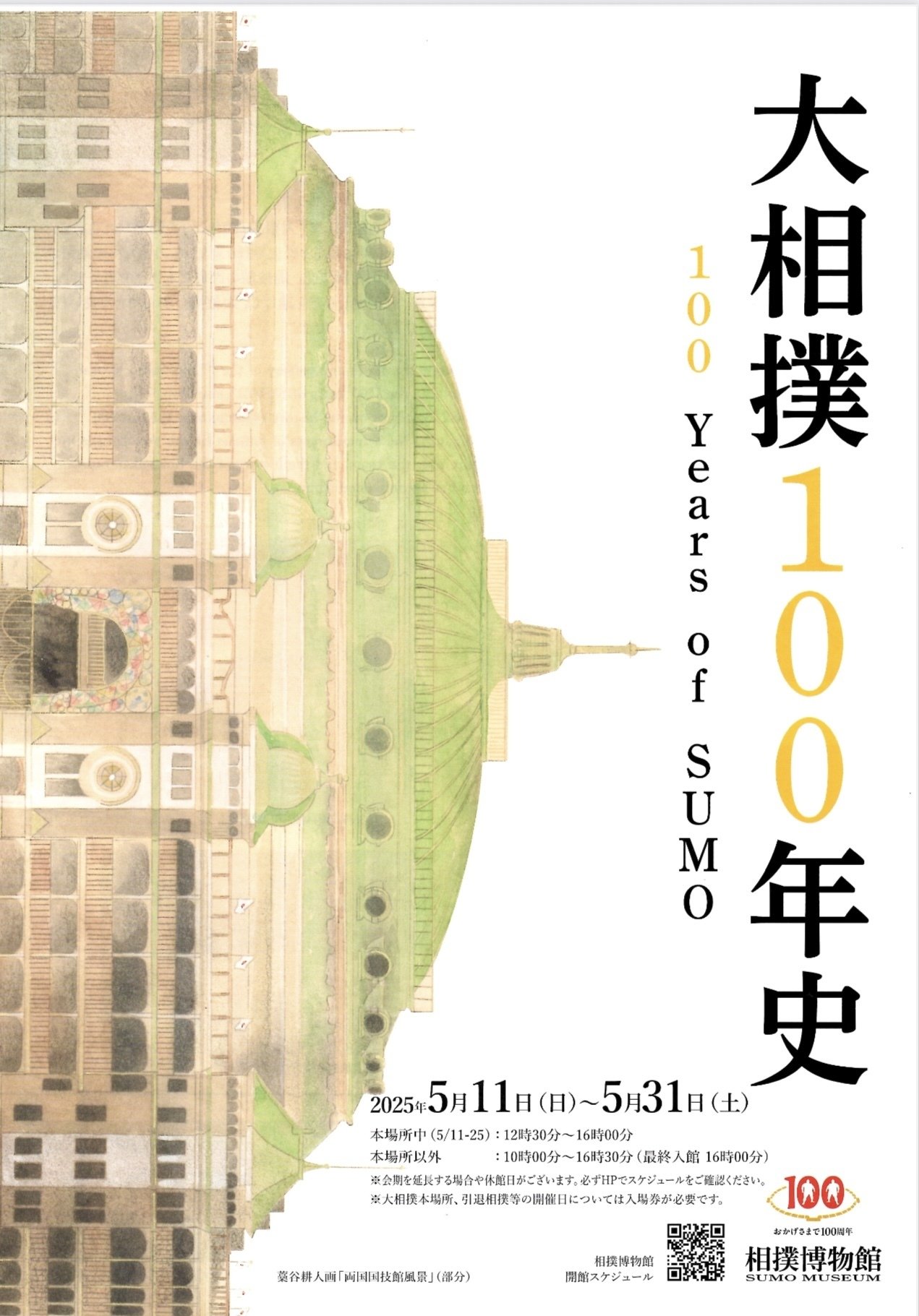

入口には「 大相撲100年史 」パンフレットが置かれていた。

「 大相撲100年史

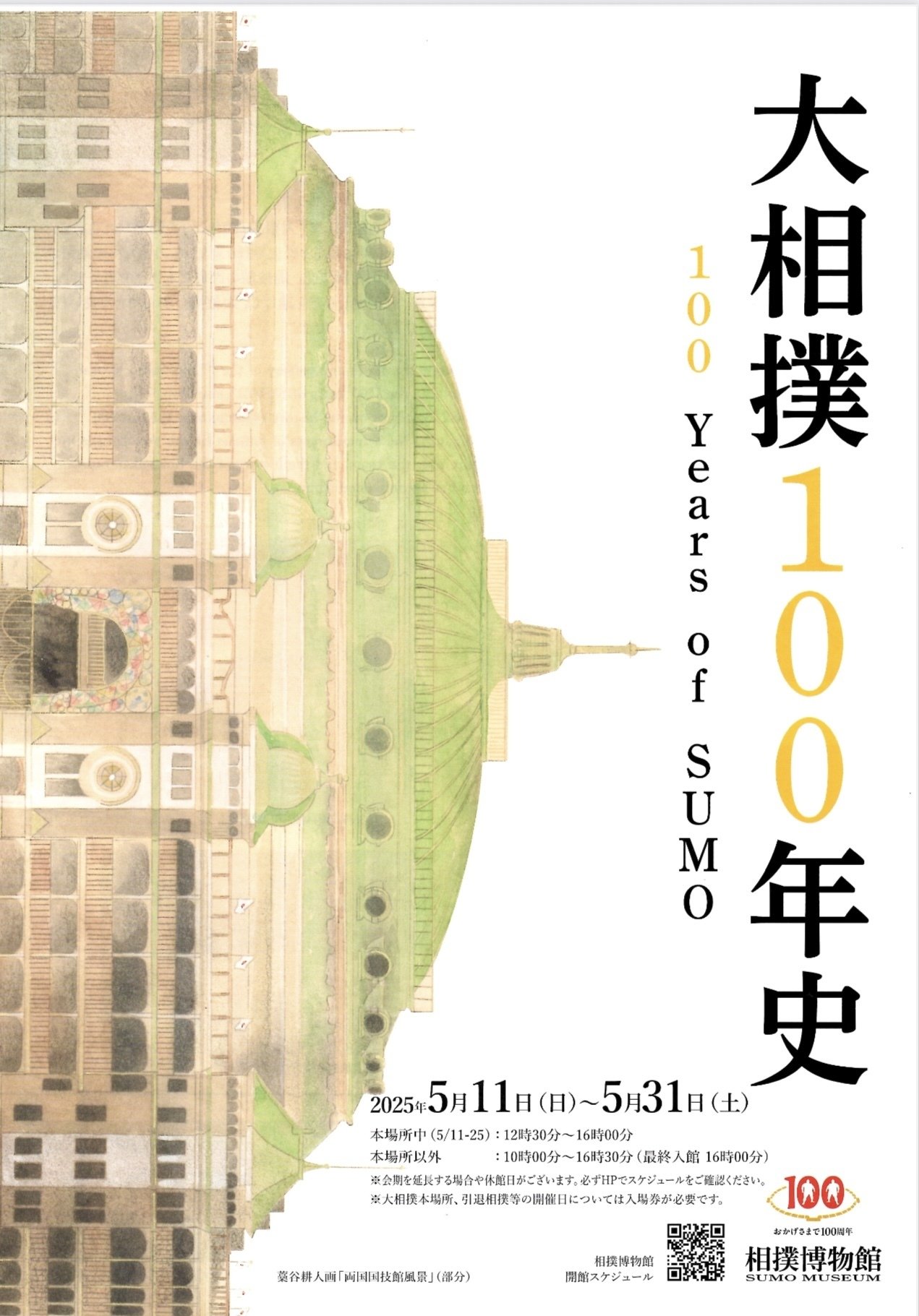

「 大相撲100年史 」パンフレットの裏面。

こちらは

「琴恵光引退尾車襲名披露大相撲」

令和7年5月31日(土) 両国国技館 開催 と。

「 琴恵光 」👈️リンク プロフィール

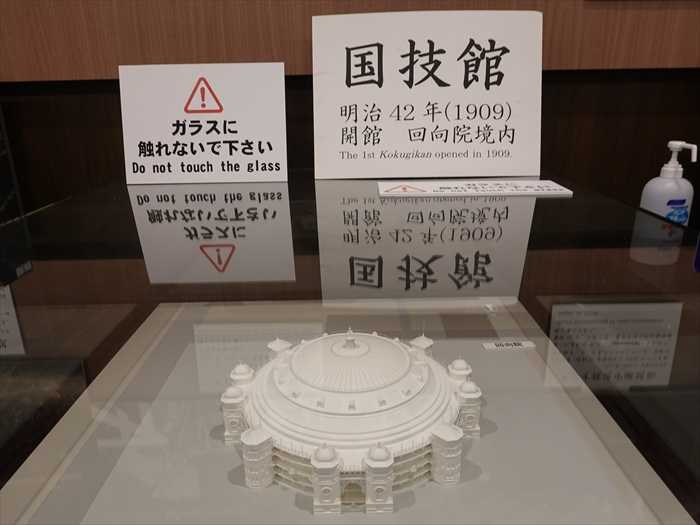

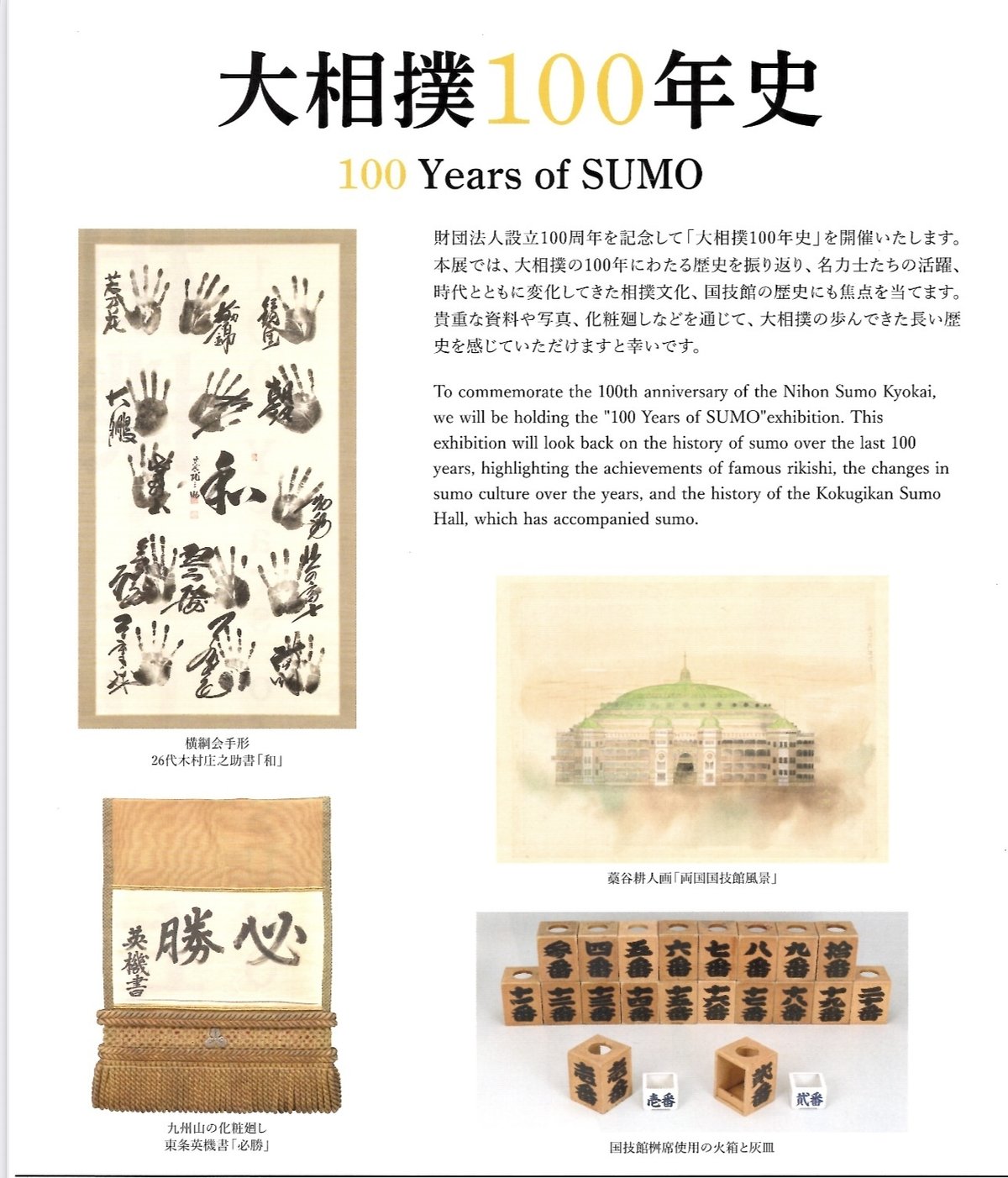

「 国技館 明治42年(1909) 開館 回向院境内 」

明治42年(1909年)に両国回向院の境内に開館した初代国技館は、日本初のドーム型鉄骨

板張りの洋風建築で、「大鉄傘」の愛称で親しまれました。それまで天候に左右されていた

相撲興行を、専用の建物で安定的に開催できるようになりました。

勧進相撲が行われていました。明治42年(1909年)に国技館が完成するまで、回向院境内が

相撲興行の場所として使用されていました。

初代国技館は、東京駅などを設計した辰野金吾氏が設計を担当し、約13,000人を収容できる

規模でした。この国技館は、戦前まで大相撲の興行に使用され、その後、蔵前に移転し、

現在の両国国技館が3代目となります。

九州場所

九州場所

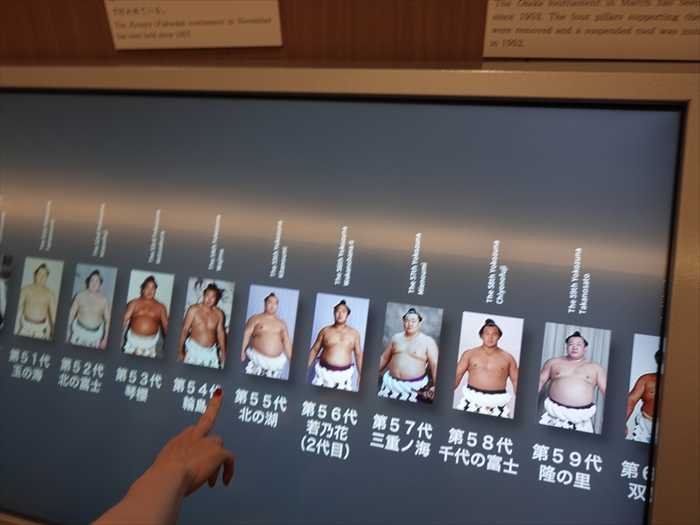

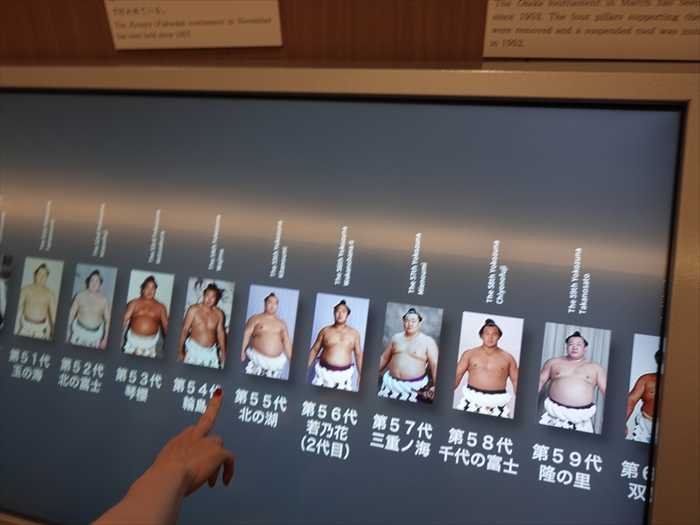

第50代の横綱 。

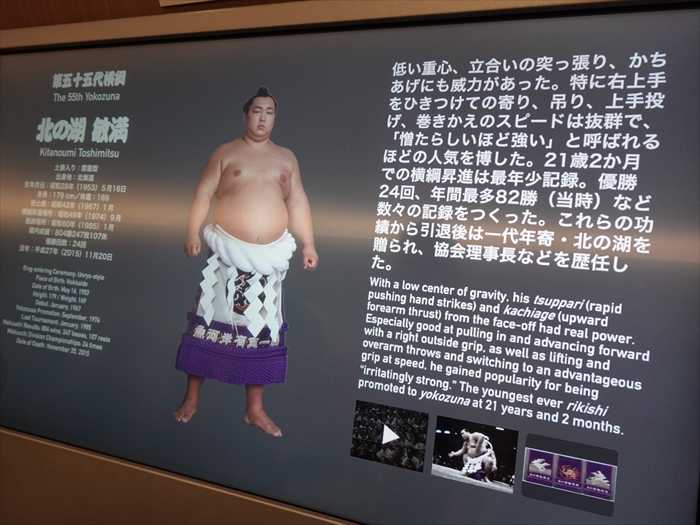

第五十五代横綱

北の湖敏満

「 国技館

昭和29年(1954)開館 台東区蔵前 」

部屋別総当たり制

1965年(昭和40)一月場所4日目

一門系統別総当たり制から部屋ごとの対戦に改定 。

出羽一門の◯佐田の山(出羽海部屋)と●栃ノ海(春日野部屋)の対戦は注目を集めた。

現在の国技館。

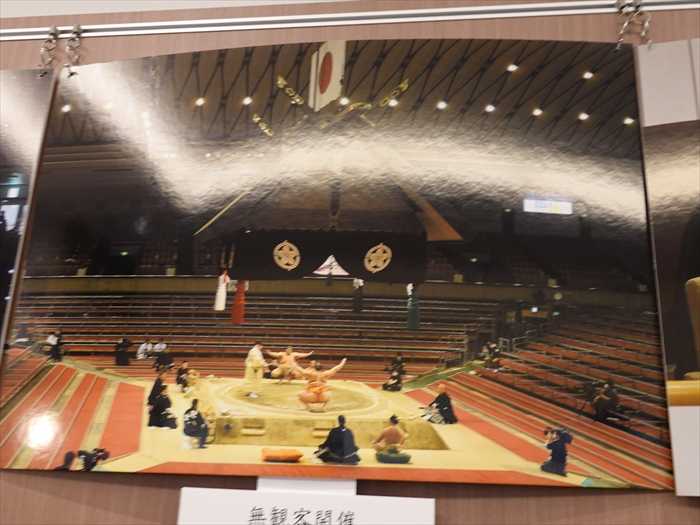

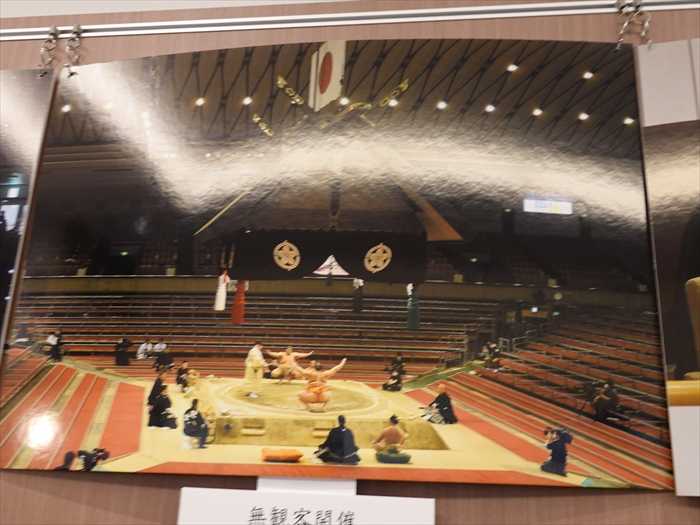

無観客開催

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年(令和2年)3月8日に初日を迎えた大相撲春場所は

無観客開催が実施された。本場所が完全に観客なしで行われるのは初めてだが、過去には

戦災や不祥事を理由に中止された事例があったと。

「 野見宿禰神社 」

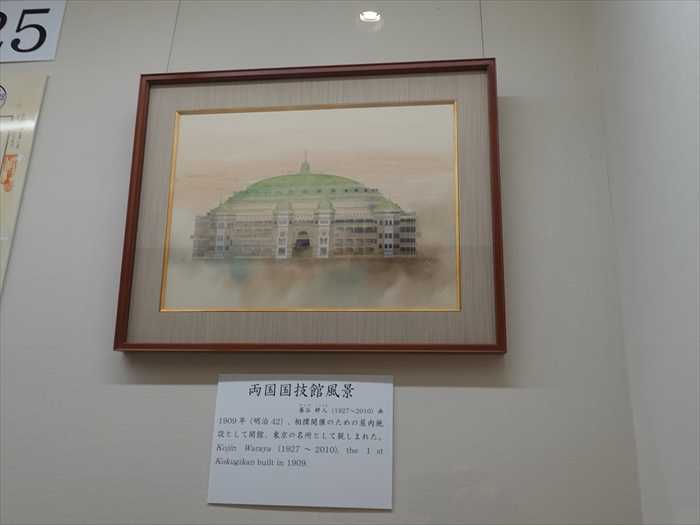

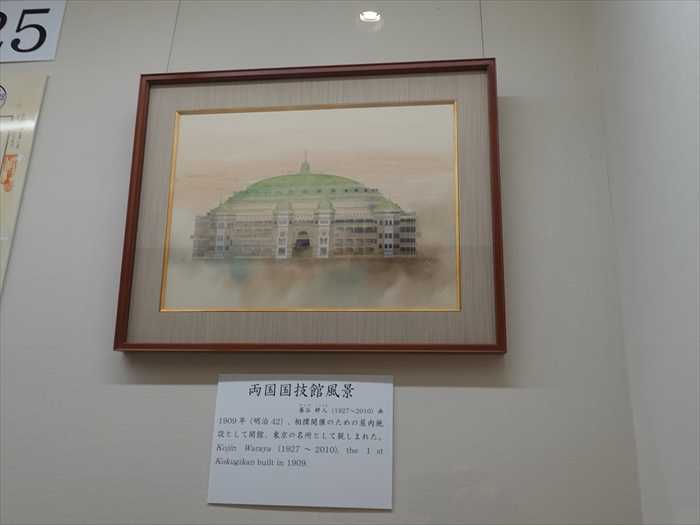

両国国技館風景

大日本大角力連盟相撲番付

大日本大角力連盟相撲番付

所蔵:相撲博物館

錦城山 勇吉の化粧廻し

錦城山 勇吉の化粧廻し

所蔵:相撲博物館

錦城山の「錦城」は大阪城の別称を表している。

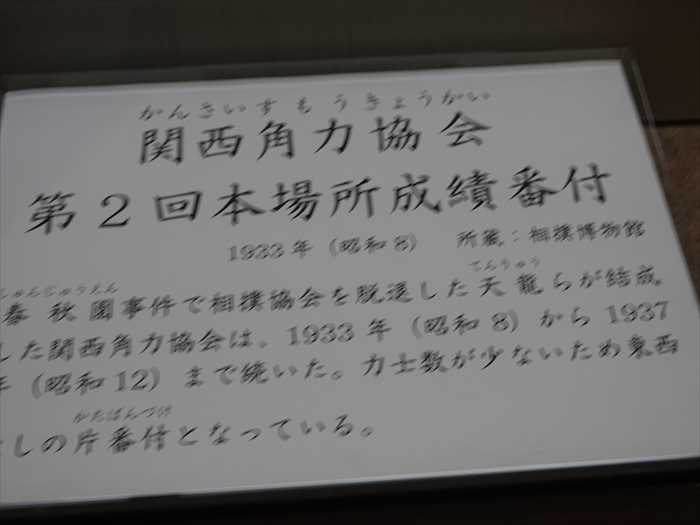

関西角力協会

第2回本場所成績番付

関西角力協会

第2回本場所成績番付

1933年(昭和8) 所蔵:相撲博物館

春秋園事件で相撲協会を脱退した天竜らが結成した関西角力協会は、1933年(昭和8)から

1937年(昭和12)まで続いた。力士数が少ないため東西なしの片番付となっている。

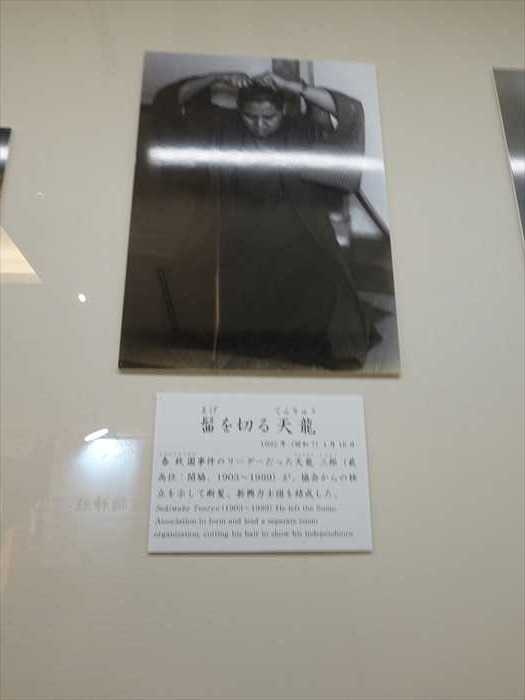

髷を切る天龍

1932年(昭和7)1月10日

春秋園事件のリーダーだった天龍三郎(最高位:関脇、1903~1989)が、協会からの独立を

示して断髪。新興力士団を結成した。

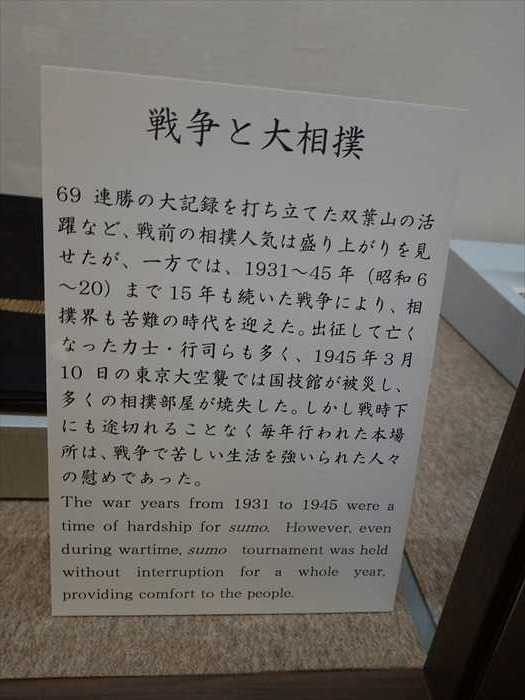

戦争と大相撲

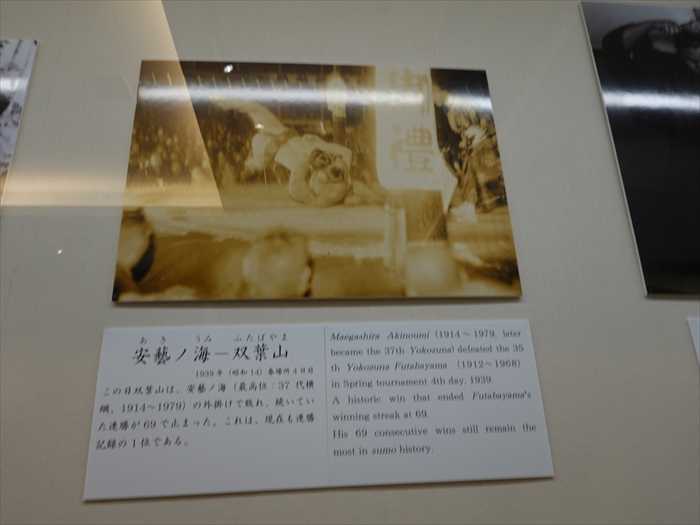

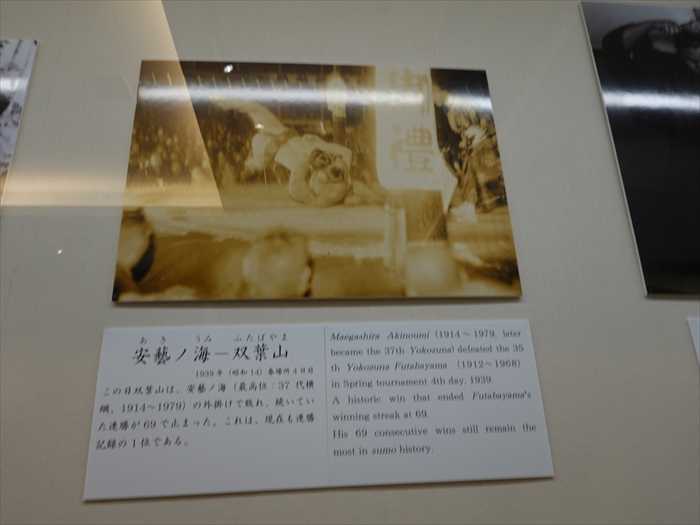

安藝ノ海ーー双葉山

この日双葉山は、安藝ノ海(最高位:37代横綱、1914~1979)の外掛けで敗れ、続いていた

連勝が69で止まった。これは、現在も連勝記録の1位である。

外掛けで敗れた双葉山。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

この日の観戦はこの友人Sさんが招待してくれたのであった。

3人の友人とは、この指定ボックス席で待ち合わせしていたのであったが、まだ誰も来ていない

ようなので「 相撲博物館 」を訪ねた。

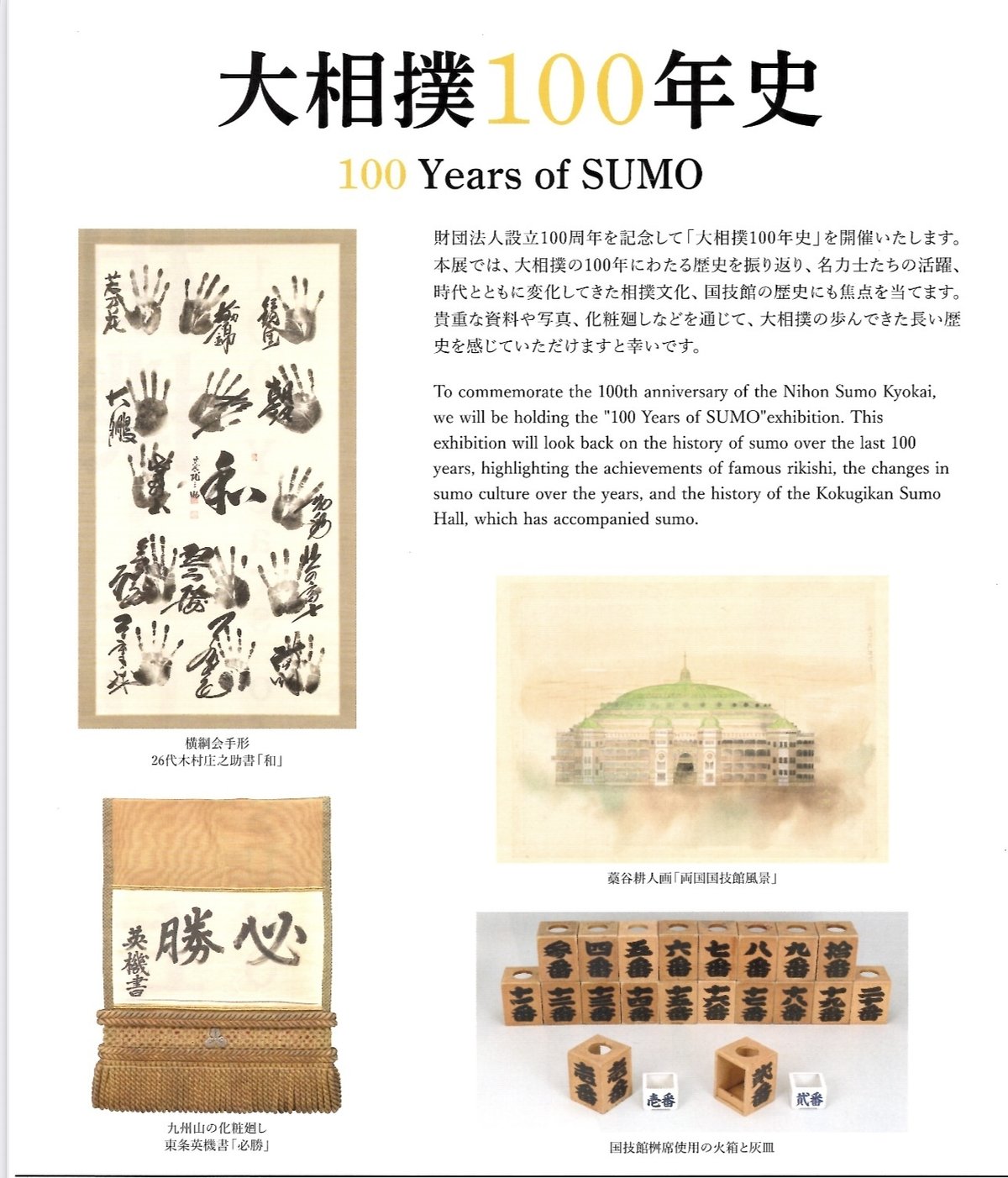

財団法人設立100周年を記念して「 大相撲100年史

」が開催されていた。

「本展では、大相撲の100年にわたる歴史を振り返り、名力士たちの活躍、時代とともに

変化してきた相撲文化、国技館の歴史にも焦点を当てます。貴重な資料や写真、化粧廻しなどを

通じて、大相撲の歩んできた長い歴史を感じていただけますと幸いです。」 と。

「本展では、大相撲の100年にわたる歴史を振り返り、名力士たちの活躍、時代とともに

変化してきた相撲文化、国技館の歴史にも焦点を当てます。貴重な資料や写真、化粧廻しなどを

通じて、大相撲の歩んできた長い歴史を感じていただけますと幸いです。」 と。

「相撲博物館」入口。

開館時間 12:30~16:00

入口には「 大相撲100年史 」パンフレットが置かれていた。

「 大相撲100年史

「 大相撲100年史 」パンフレットの裏面。

こちらは

「琴恵光引退尾車襲名披露大相撲」

令和7年5月31日(土) 両国国技館 開催 と。

「 琴恵光 」👈️リンク プロフィール

「 国技館 明治42年(1909) 開館 回向院境内 」

明治42年(1909年)に両国回向院の境内に開館した初代国技館は、日本初のドーム型鉄骨

板張りの洋風建築で、「大鉄傘」の愛称で親しまれました。それまで天候に左右されていた

相撲興行を、専用の建物で安定的に開催できるようになりました。

勧進相撲が行われていました。明治42年(1909年)に国技館が完成するまで、回向院境内が

相撲興行の場所として使用されていました。

初代国技館は、東京駅などを設計した辰野金吾氏が設計を担当し、約13,000人を収容できる

規模でした。この国技館は、戦前まで大相撲の興行に使用され、その後、蔵前に移転し、

現在の両国国技館が3代目となります。

「 ラジオ放送中継開始

1830年(昭和5)夏場所8日目

テレビ放送中継開始

1830年(昭和5)夏場所8日目

1928年 (昭和3)春場所からNHKのラジオ放送が始まった。

写真のアナウンサーは、当時の

第一人者松内則三(1890~1972)。あわせて、幕内10分、十両7分、幕下5分の仕切制限間が

導入された。

第一人者松内則三(1890~1972)。あわせて、幕内10分、十両7分、幕下5分の仕切制限間が

導入された。

1853年(昭和28)夏場所

1953年(昭和28年)夏場所、NHKによるテレビ放送中継が始まった

。

一時期、民放各社も放送して人気を博した。」

一時期、民放各社も放送して人気を博した。」

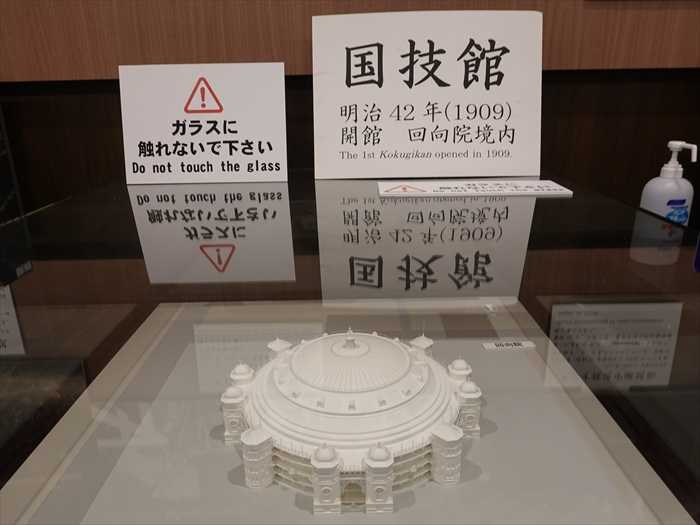

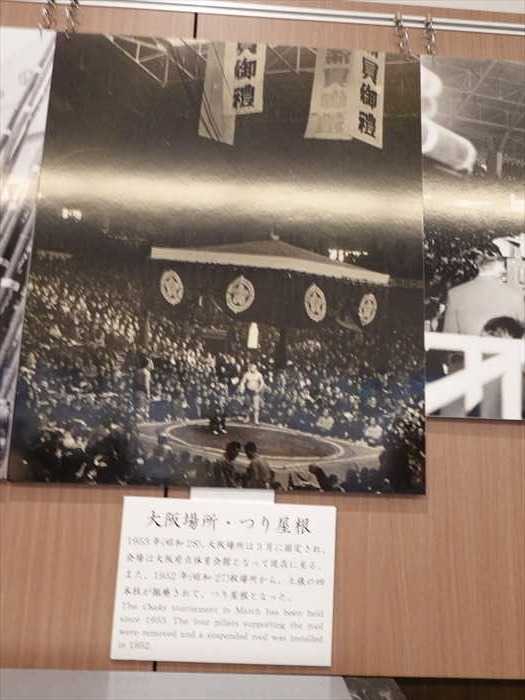

「 大阪場所・つり屋根

1953年(昭和28)、大阪場所は3月に固定され、会場は大阪府立体育会館となって現在に至る。

また、1952年(昭和27)秋場所から、土俵の四本柱が撤廃されて、つり屋根となった。

九州場所

1960年-(昭35)十一月場所

1957年(昭32)福岡スポーツセンターで始まり、1974年(昭和49)から九電記念体育館、

1981年(昭56)から福岡国際センターで行われている。

1981年(昭56)から福岡国際センターで行われている。

九州場所

第50代の横綱 。

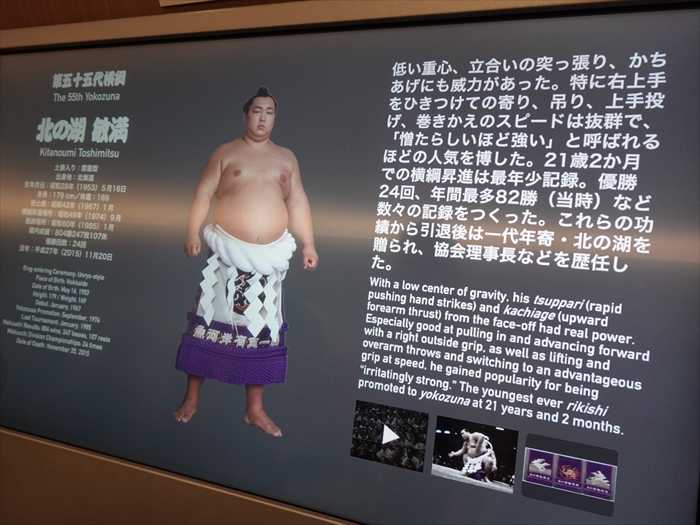

第五十五代横綱

北の湖敏満

土俵入り:雲龍型

出身地:北海道

生年月日:昭和28年(1953) 5月16日

身長: 1795cm/体重: 169kg

初土俵: 昭和42年(1967) 1月

横綱昇進場所:昭和49年(1974) 9月

最終場所:昭和60年(1985) 1月

幕内成績:・804勝247敗107休

優勝回数: 24回

没年:平成27年(2015)11月20日

低い重心、立合の突っ張り、かちあげにも威力があった。特に右上手をひきつけての寄り、吊り、

上手投げ、巻きかえのスピードは抜群で、「憎たらしいほど強い」と呼ばれるほどの人気を博した。

21歳2か月での横綱昇進は最年少記録。優勝24回、年間最多82勝(当時)など数々の記録をつくった。

これらの功績から引退後は一代年寄・北の湖を贈られ、協会理事長などを歴任した。

上手投げ、巻きかえのスピードは抜群で、「憎たらしいほど強い」と呼ばれるほどの人気を博した。

21歳2か月での横綱昇進は最年少記録。優勝24回、年間最多82勝(当時)など数々の記録をつくった。

これらの功績から引退後は一代年寄・北の湖を贈られ、協会理事長などを歴任した。

「 国技館

昭和29年(1954)開館 台東区蔵前 」

名古屋場所

1958年(昭和33)七月場所

1958年(昭和33)、金山体育館で始まり、1965年(昭和40年)に愛知体育館に移った

。

金山体育館は冷房がなく、酸素を放出したり(写真)氷柱を立てたりした。2025年(令和7)、

IGアリーナのこけら落としとして行われる。

金山体育館は冷房がなく、酸素を放出したり(写真)氷柱を立てたりした。2025年(令和7)、

IGアリーナのこけら落としとして行われる。

部屋別総当たり制

1965年(昭和40)一月場所4日目

一門系統別総当たり制から部屋ごとの対戦に改定 。

出羽一門の◯佐田の山(出羽海部屋)と●栃ノ海(春日野部屋)の対戦は注目を集めた。

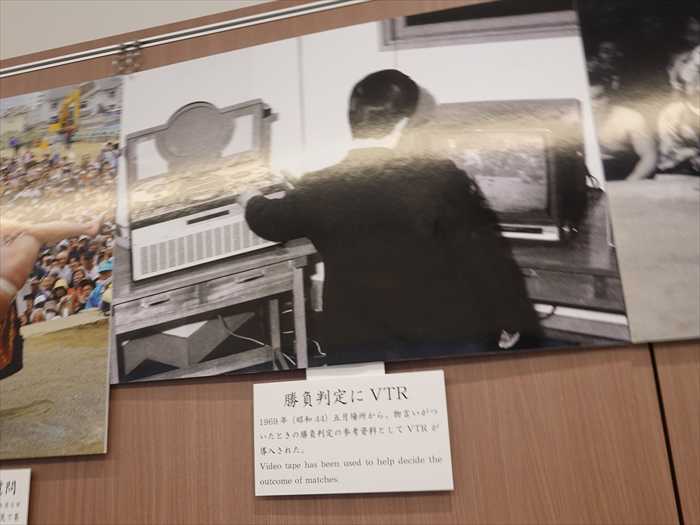

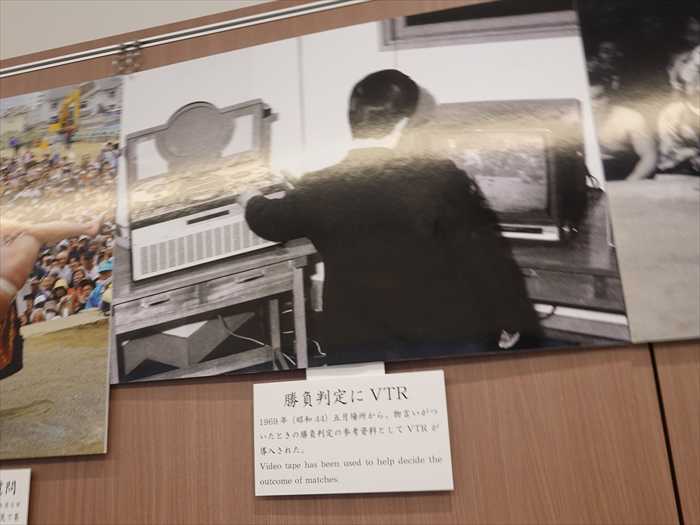

勝負判定にVTR

1969年(昭和44)五月場所から

、物言いがついたときの勝負判定の参考資料にVTRが導入された。

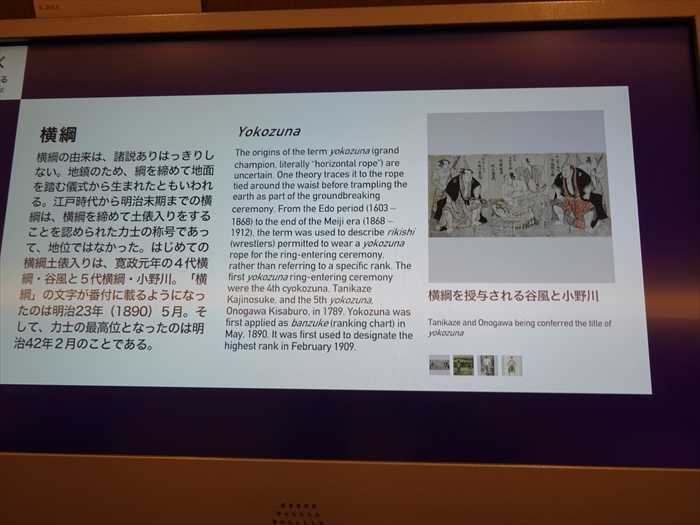

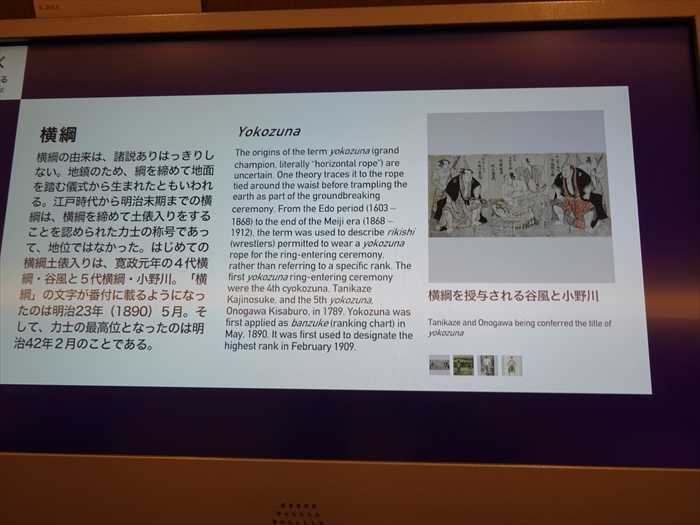

横綱

横綱の由来は、諸説ありはっきりしない。地鎮のため、綱を締めて地面を踏む儀式から

生まれたともいわれる。江戸時代から明治末期までの横綱は、横綱を締めて土俵入りをする

生まれたともいわれる。江戸時代から明治末期までの横綱は、横綱を締めて土俵入りをする

ことを認められた力士の称号であって、地位ではなかった。はじめての横綱土俵入りは、

寛政元年の4代横綱・谷風と5代横綱・小野川。「横綱」の文字が番付に載るようになったのは

明治23年(1890) 5月。そして、力士の最高位となったのは明治42年2月のことである。

寛政元年の4代横綱・谷風と5代横綱・小野川。「横綱」の文字が番付に載るようになったのは

明治23年(1890) 5月。そして、力士の最高位となったのは明治42年2月のことである。

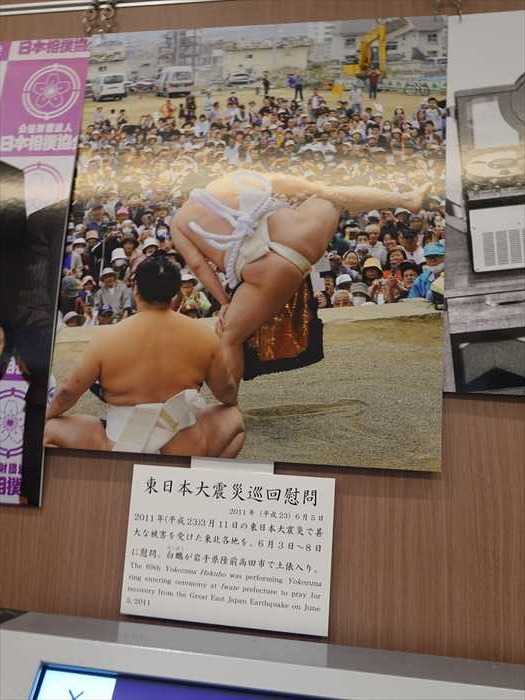

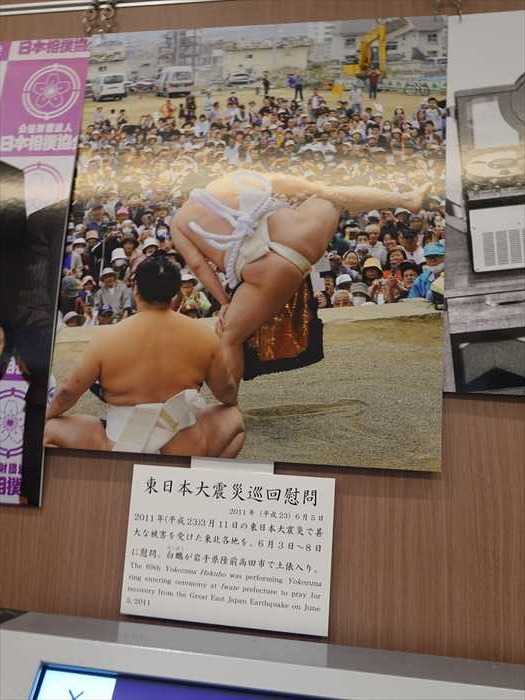

東日本大震災巡回慰問

2011 (平成23) 3月11日の東日本大震災で甚大な被害を受けた東北各地を、6月3日~ 8日に

訪問。白鵬が岩手県陸前高田市で上俵人り。

公益財団法人移行

2014年(平成26)1月30日

2014年(平成26)1月30日

この日、公益財団法人への移行が内閣府より認可された。北の湖理事長(当時)が額を掲げる。

現在の国技館。

天皇皇后両陛下・

敬宮愛子内親王殿下ご観戦

この日、今上天皇ご一家が幕内後半の取組をご観戦。令和初めての天覧相撲となった。

2020年(令和2)一月場所14日目

無観客開催

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年(令和2年)3月8日に初日を迎えた大相撲春場所は

無観客開催が実施された。本場所が完全に観客なしで行われるのは初めてだが、過去には

戦災や不祥事を理由に中止された事例があったと。

能登半島地震復興支援

勧進大相撲

2024年(令和6) 4月16日

2024年(令和6) 1月1日に発生した能登半島復興のために国技館で開催、募金や親方・・・・

2024年(令和6) 1月1日に発生した能登半島復興のために国技館で開催、募金や親方・・・・

「 野見宿禰神社 」

東京都墨田区亀沢にあり、野見宿禰を祀っています。明治17年( 1884 )、高砂浦五郎を

はじめとする相撲関係者の尽力により津軽藩の上屋敷跡地に創建されました。

その後、大正12年( 1923 )の関東大震災や昭和20年( 1945 )の東京大空襲により全焼しますが、

28年に再建されます。再建の際には、日本相撲協会により歴代横綱記念碑も建てられました。

東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、

新横綱の奉納土俵入りは話題を呼んでいます。

はじめとする相撲関係者の尽力により津軽藩の上屋敷跡地に創建されました。

その後、大正12年( 1923 )の関東大震災や昭和20年( 1945 )の東京大空襲により全焼しますが、

28年に再建されます。再建の際には、日本相撲協会により歴代横綱記念碑も建てられました。

東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、

新横綱の奉納土俵入りは話題を呼んでいます。

野見宿禰神社 新横綱

豊昇龍 奉納土俵入

2025年(令和7)5月9日

2025年(令和7)5月9日

露払・明生、行司39代木村庄之助。新横綱は野見宿禰神社で土俵入りを奉納する。

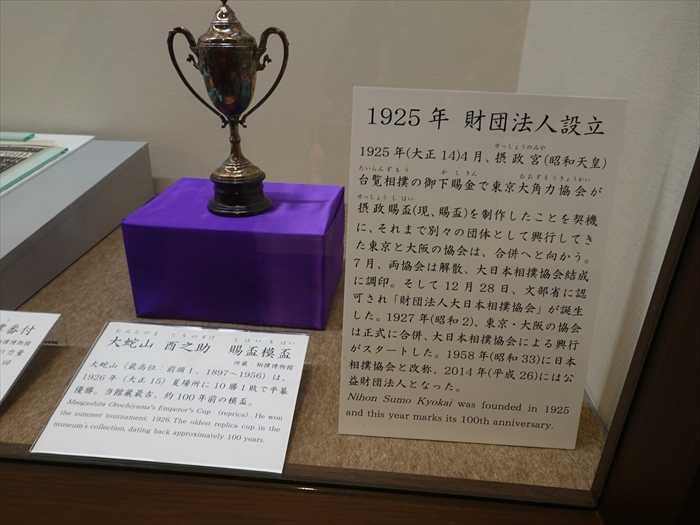

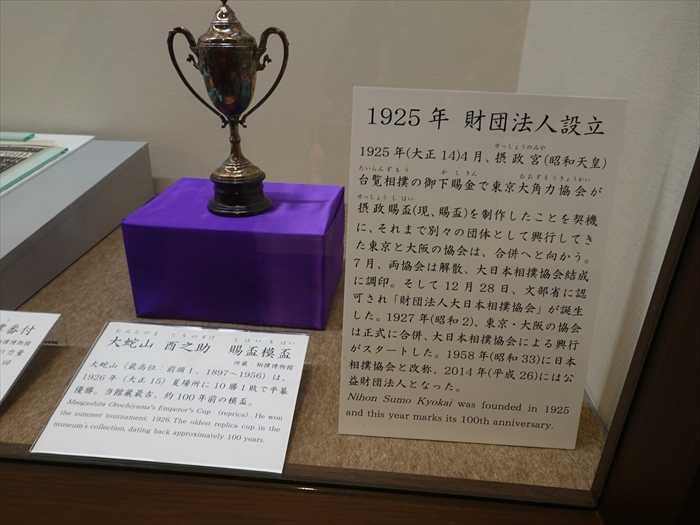

1925年財団法人設立

1925年(大正14) 4月、摂政宮(昭和天皇)台覧相撲の御下賜金で東京大角力協会が摂政賜盃

(現、賜盃)を制作したことを契機に、それまで別々の団体として興行してきた東京と大阪の

協会は、合併へと向かう。

(現、賜盃)を制作したことを契機に、それまで別々の団体として興行してきた東京と大阪の

協会は、合併へと向かう。

7月、両協会は解散、大日本相撲協会結成に調印。そして12月28日、文部省に認可され

「財団法人大日本相撲協会」が誕生した。1927年(昭和2)、東京・大阪の協会は正式に合併、

大日本相撲協会による興行がスタートした。1958年(昭和33)に日本相撲協会と改称、2014年

(平成26)には公益財団法人となった。

「財団法人大日本相撲協会」が誕生した。1927年(昭和2)、東京・大阪の協会は正式に合併、

大日本相撲協会による興行がスタートした。1958年(昭和33)に日本相撲協会と改称、2014年

(平成26)には公益財団法人となった。

両国国技館風景

1909年(明治42)、相撲開催のための屋内施設として開館、東京の名所として親しまれた。

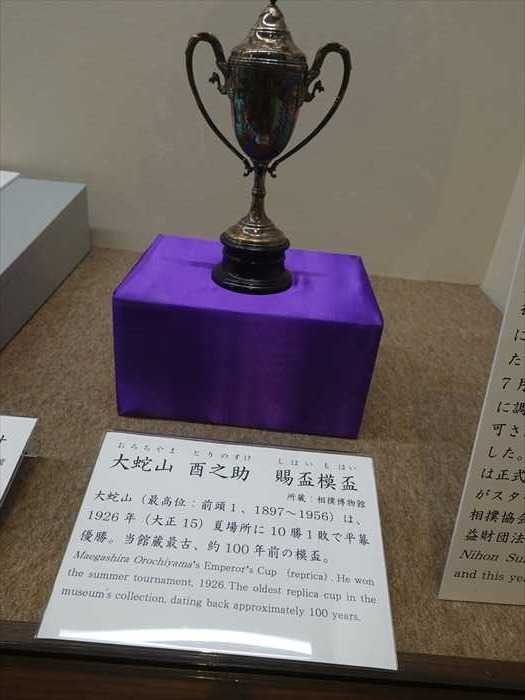

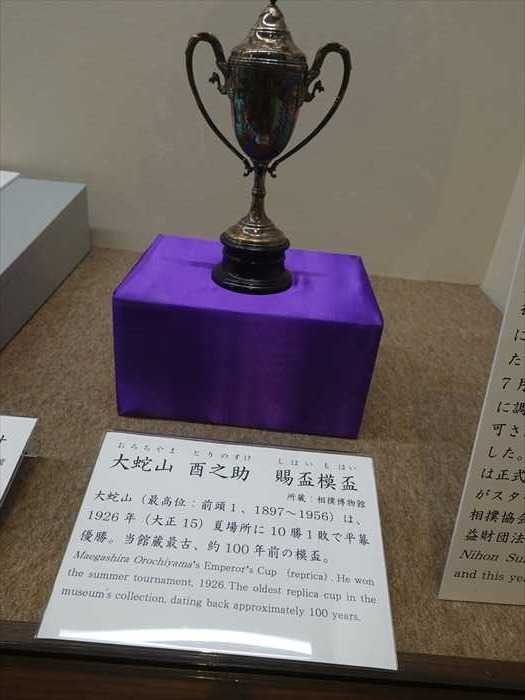

大蛇山 酉之助

賜盃模盃

所蔵 相撲博物館

大蛇山(最高位:前頭1、1897 ~ 1956 )は、1926年(大正15)夏場所に10勝1敗で平幕優勝。

当館蔵最古、約100年前の模盃。

当館蔵最古、約100年前の模盃。

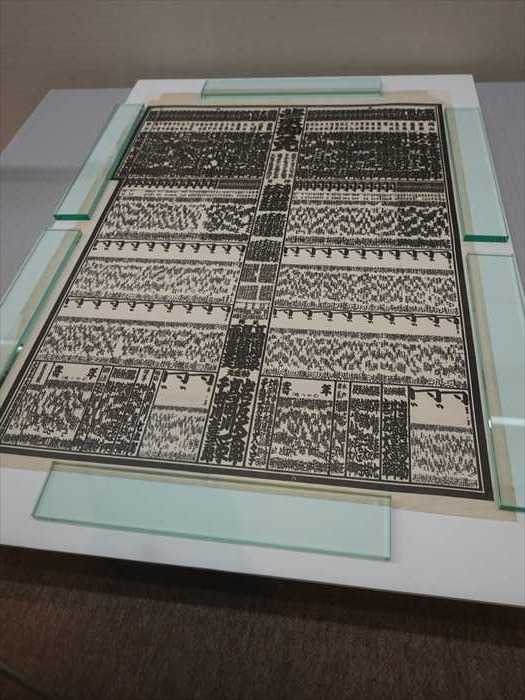

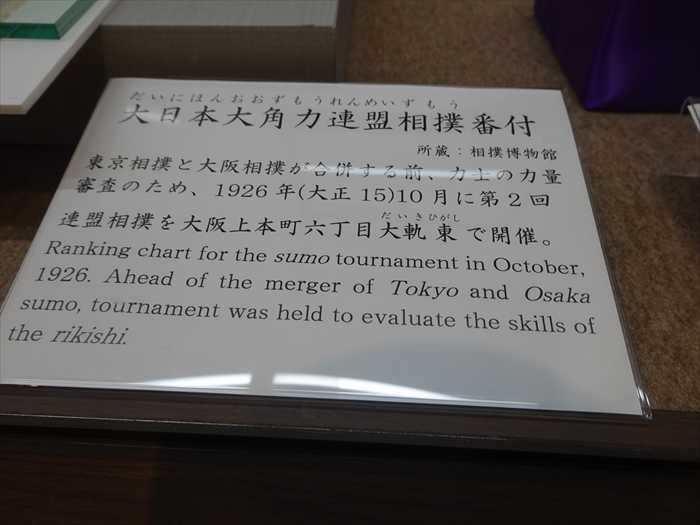

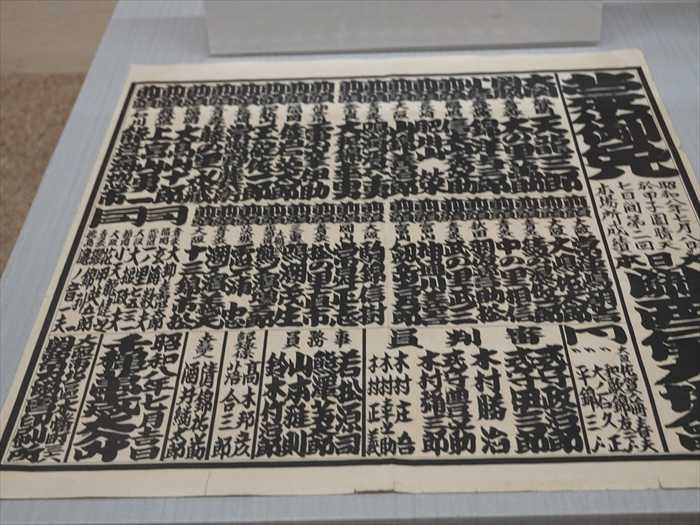

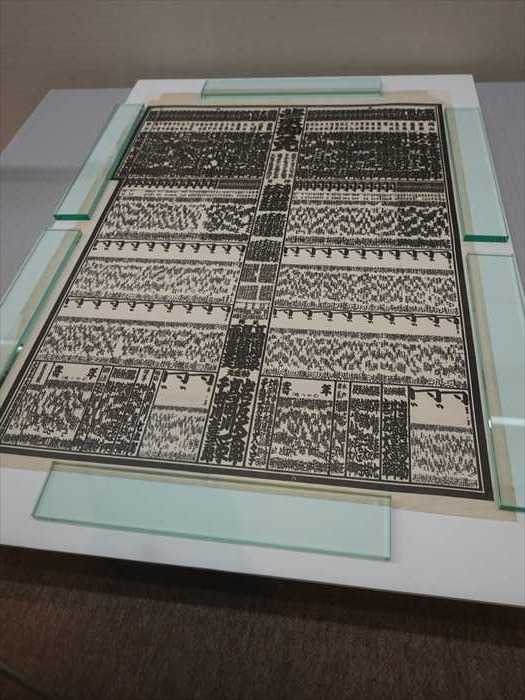

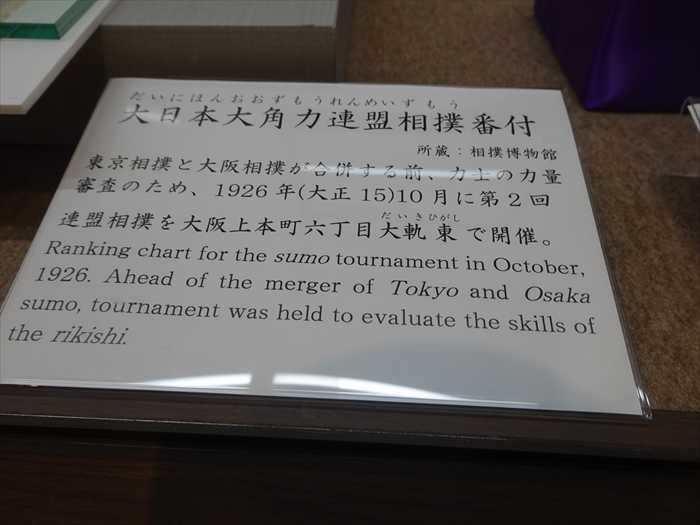

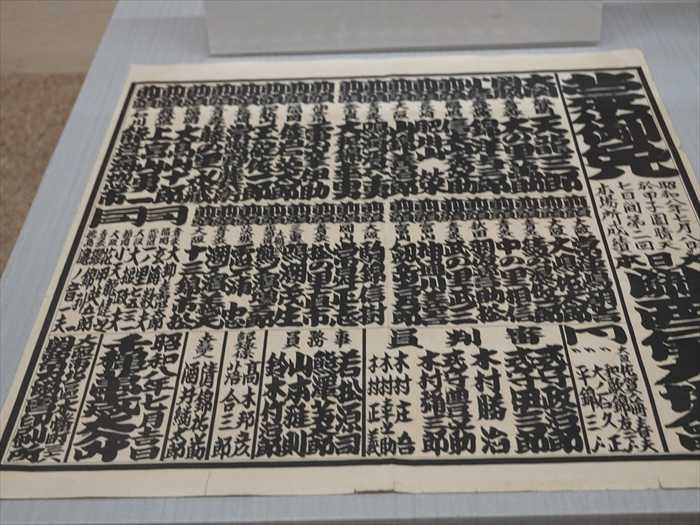

大日本大角力連盟相撲番付

大日本大角力連盟相撲番付

所蔵:相撲博物館

東京相撲と大阪相撲が合併する前、力士の力量審査のため、1926年(大正15) 10月に第2回

連盟相撲を大阪上本町六丁目大軌東で開催。

連盟相撲を大阪上本町六丁目大軌東で開催。

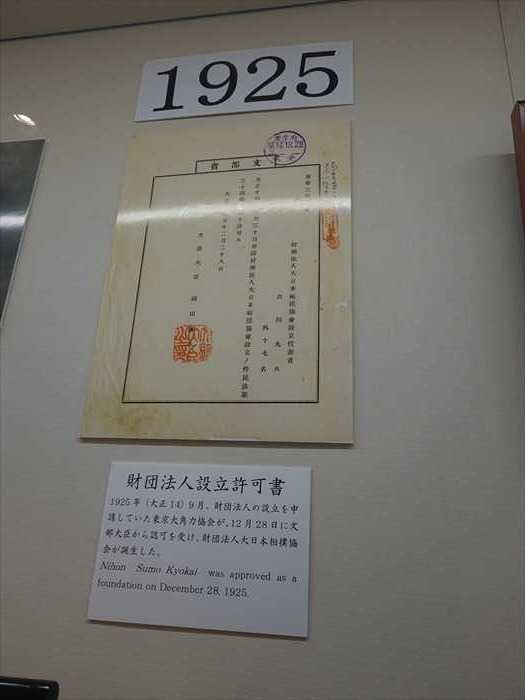

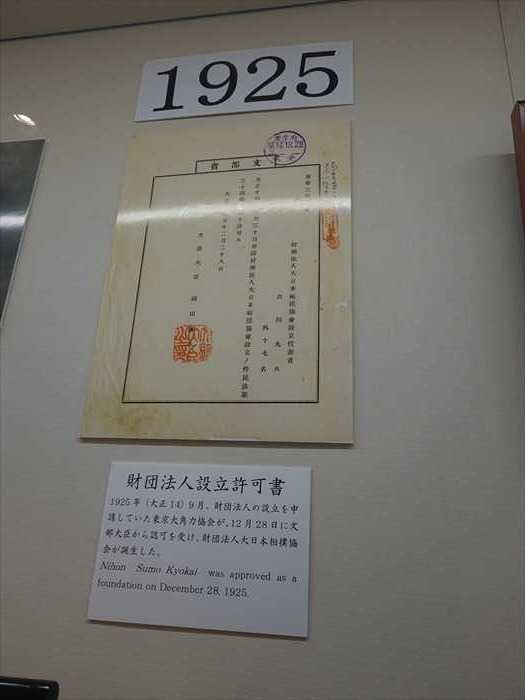

財団法人設立許可書

1925年(大正14) 9月、財団法人の設立を申請していた東京大角力協会が、12月28日に

文部大臣から認可を受け、財団法人大日本相撲協会が誕生した。

文部大臣から認可を受け、財団法人大日本相撲協会が誕生した。

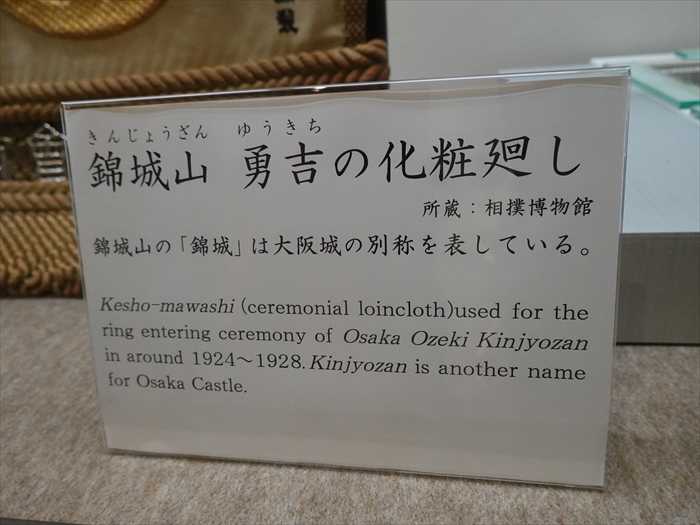

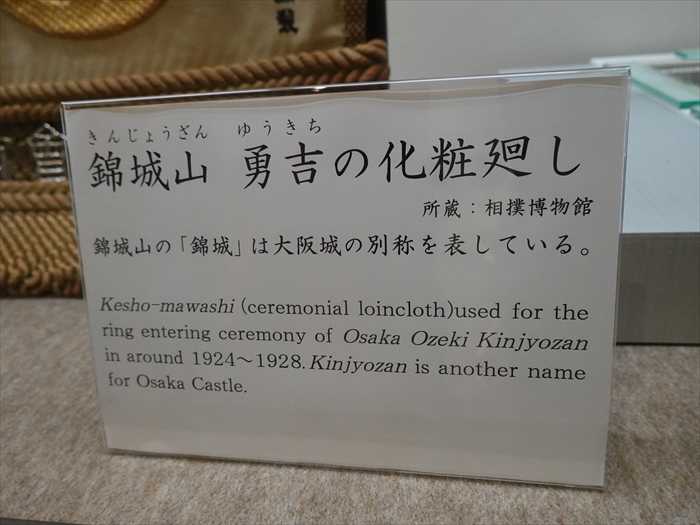

錦城山 勇吉の化粧廻し

錦城山 勇吉の化粧廻し

所蔵:相撲博物館

錦城山の「錦城」は大阪城の別称を表している。

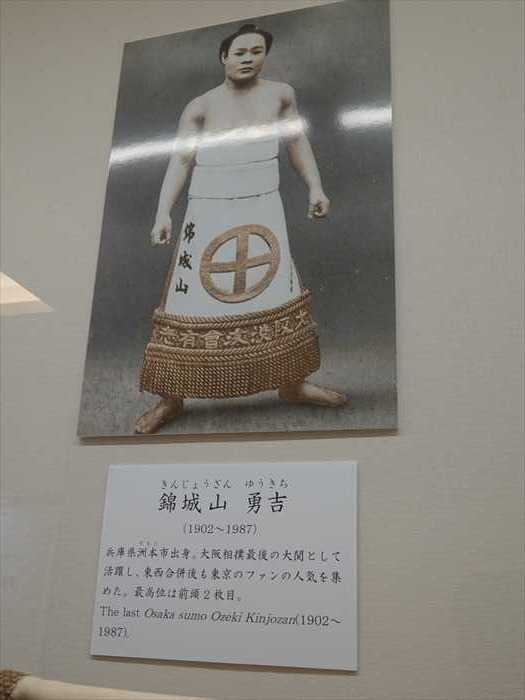

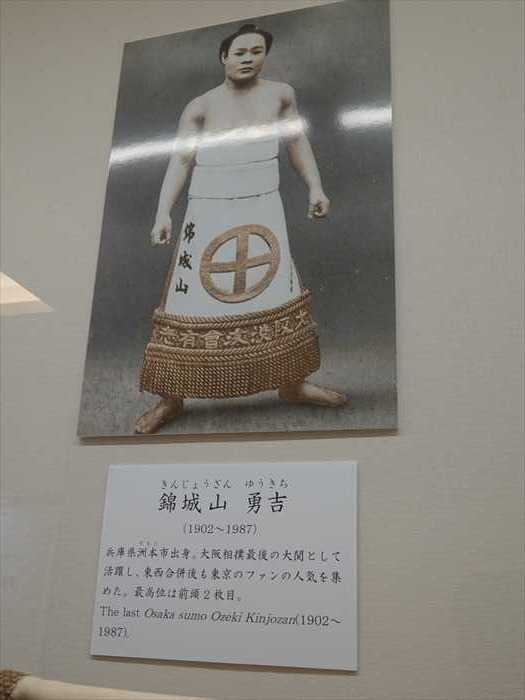

錦城山 勇吉

(1902 ~ 1987 )

兵庫県洲本市出身。大阪相撲最後の大関として活躍し、東西合併後も東京のファンの人気を

集めた。最高位は前頭2枚目。

集めた。最高位は前頭2枚目。

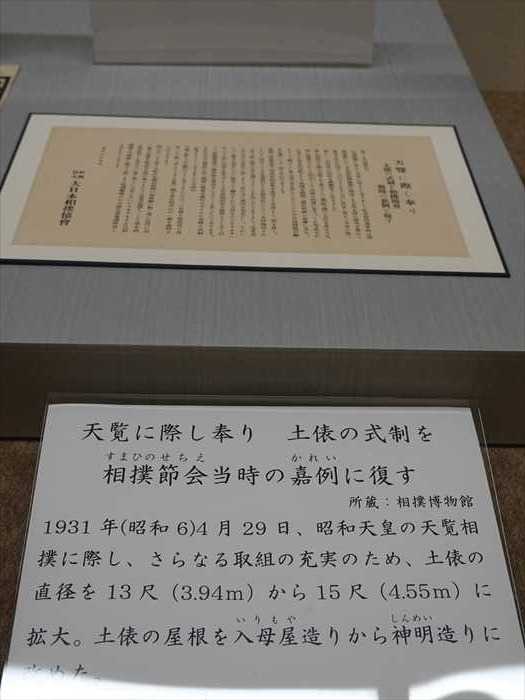

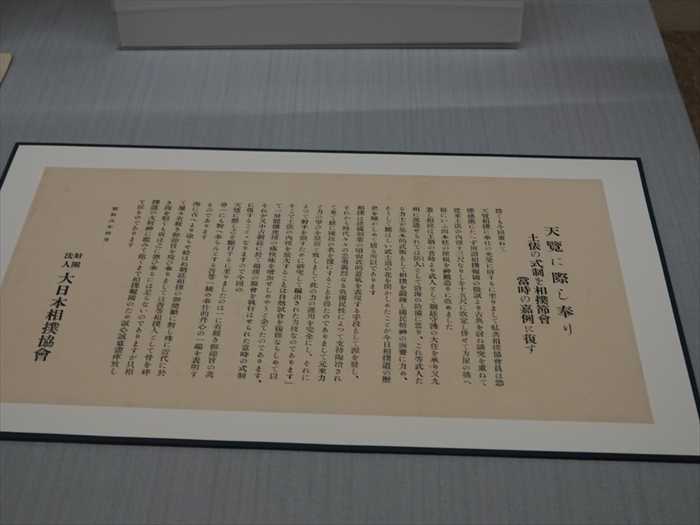

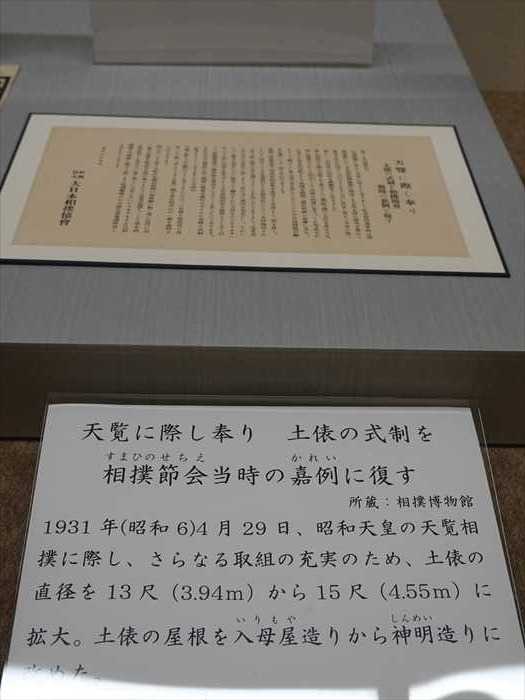

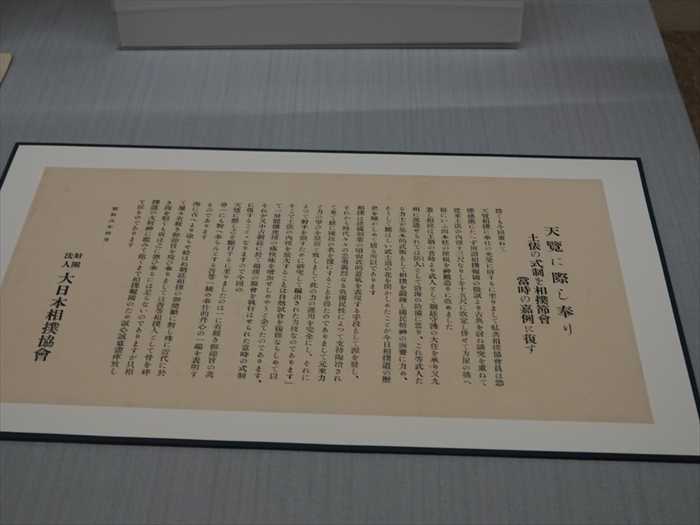

天覧に際し奉り 土俵の式制を

相撲節会当時の嘉例に復す

所蔵:相撲物館

1931年(昭和6) 4月29日、昭和天皇の天覧相撲に際しさらなる取組の充実のため、土俵の

所蔵:相撲物館

1931年(昭和6) 4月29日、昭和天皇の天覧相撲に際しさらなる取組の充実のため、土俵の

直径を13尺(3.94m)から15尺(4.55m)に拡大

。 上俵の屋根を入母屋造りから神明造りに

改めた。

改めた。

天覧に際し奉り 土俵の式制を

相撲節会当時の嘉例に復す

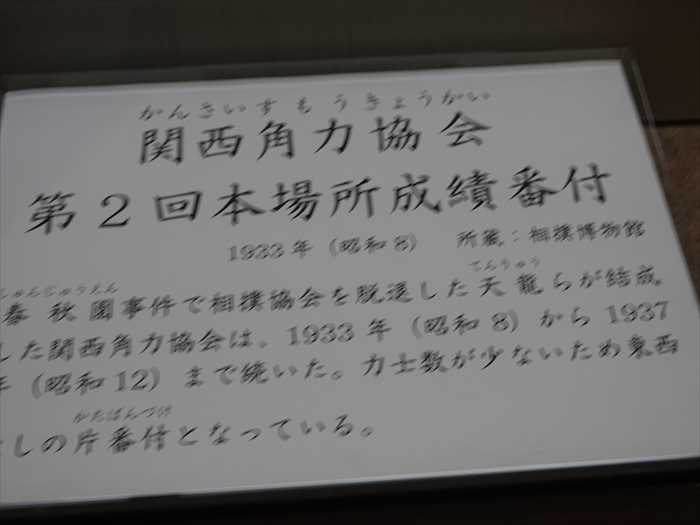

関西角力協会

第2回本場所成績番付

関西角力協会

第2回本場所成績番付

1933年(昭和8) 所蔵:相撲博物館

春秋園事件で相撲協会を脱退した天竜らが結成した関西角力協会は、1933年(昭和8)から

1937年(昭和12)まで続いた。力士数が少ないため東西なしの片番付となっている。

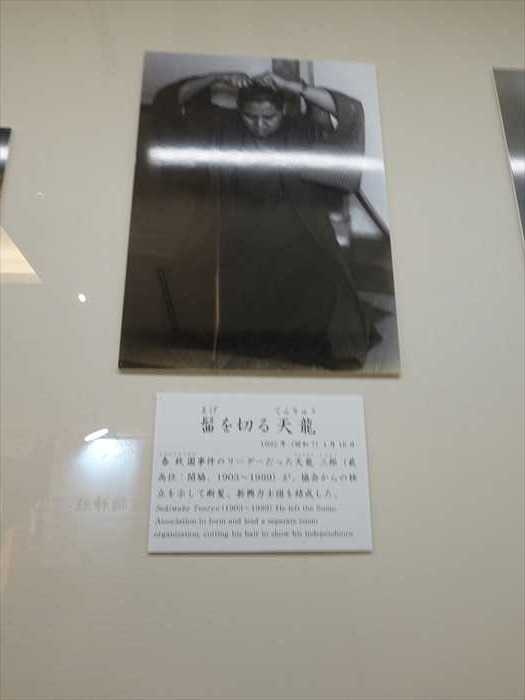

髷を切る天龍

1932年(昭和7)1月10日

春秋園事件のリーダーだった天龍三郎(最高位:関脇、1903~1989)が、協会からの独立を

示して断髪。新興力士団を結成した。

戦争と大相撲

69連勝の大記録を打ち立てた双葉山の活躍など、戦前の相撲人気は盛り上がりを見せたが、

一方では、1931 ~ 45年(昭和6~ 20)まで15年も続いた戦争により、相撲界も苦難の時代を

迎えた。出征して亡くなった力士・行司らも多く、1945年3月10日の東京大空襲では国技館が

被災し、多くの相撲部屋が焼失した。しかし戦時下にも途切れることなく毎年行われた本場所は、

戦争で苦しい生活を強いられた人々の慰めであった。

一方では、1931 ~ 45年(昭和6~ 20)まで15年も続いた戦争により、相撲界も苦難の時代を

迎えた。出征して亡くなった力士・行司らも多く、1945年3月10日の東京大空襲では国技館が

被災し、多くの相撲部屋が焼失した。しかし戦時下にも途切れることなく毎年行われた本場所は、

戦争で苦しい生活を強いられた人々の慰めであった。

安藝ノ海ーー双葉山

この日双葉山は、安藝ノ海(最高位:37代横綱、1914~1979)の外掛けで敗れ、続いていた

連勝が69で止まった。これは、現在も連勝記録の1位である。

外掛けで敗れた双葉山。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.