PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

その後の旅行についてアップさせていただきます。

この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に

向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。

道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。

このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られて

いるのだ。

成田山新勝寺の総門(そうもん) が前方に現れた。

総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的

参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、

次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、

木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。

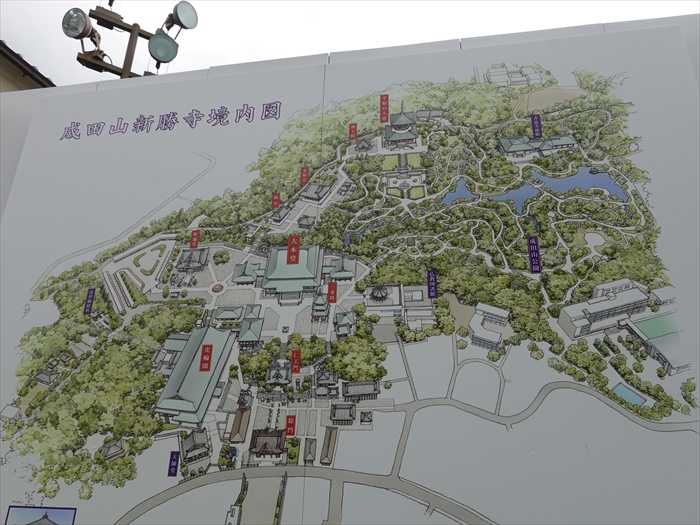

成田山新勝寺案内図 。

地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。

秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。

ネットから。

名称:総門(そうもん)

荘厳な意匠が施されています。

その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、

寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。

戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、

これが成田山新勝寺の始まりとされています。

願いから名付けられたのだと。

総門を振り返る観光客そして我が旅友。

その先に仁王門。

仁王門 。

新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。

その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を

安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の

八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の

銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの

一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の

特色が見られる。

瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。

名称:仁王門(におうもん)

門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた

大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが

骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。

正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。

左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。

「光輪閣」脇門へと進む。

「光輪閣」。

1975年(昭和50年)建立

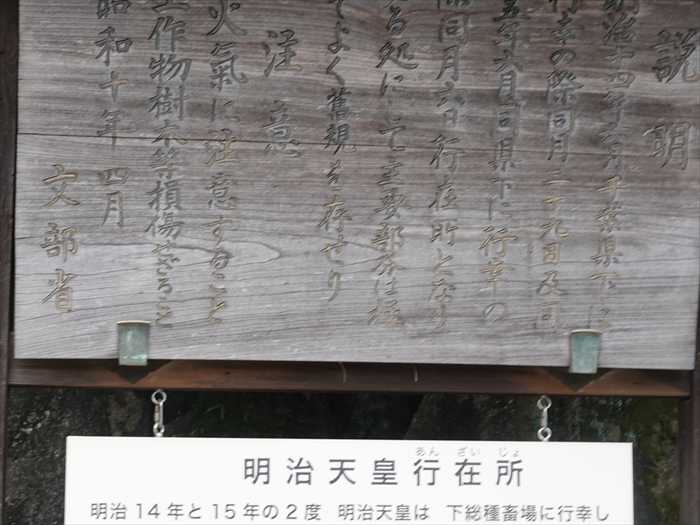

明治天皇成田行在所碑。

明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に

成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。

御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に

修復した と。

三重塔

。

日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。

二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。

厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。

三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。

棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術

近づいて。

三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。

心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことが

わかります。

高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の

彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。

この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる

過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。

周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。

なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が

寄進されています。

板垂木。

ズームして。

常香炉。

聖徳太子堂。

移動して。

1992年建立の聖徳太子堂。

成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。

日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。

堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。

聖徳太子像。

常香炉を振り返って。

左から、 三重塔、一切経堂、鐘楼

。

一切経堂、鐘楼

をズームして。

巨大灯籠。

移動して。

石段上から仁王門を見る。

常香炉と本堂。

仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17