2010年01月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

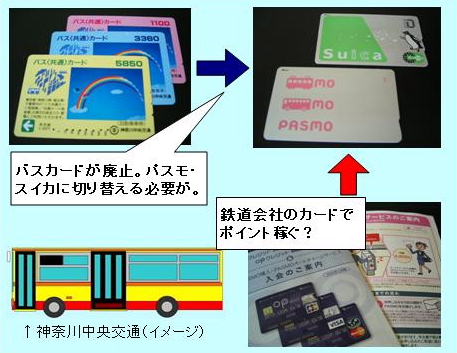

バス共通カード廃止~さすがにバブル時代の高利率も一部見直しか

神奈川中央交通では、平成22年3月31日でバス共通カード (バスカード) の販売を終了、7月31日でバス共通カードの使用そのものも終了させる。 5000円分を買うと5850円使える!このお得感から、愛用者が多かった。関東一円に広まった 「バスカード」 だが、1988年に全国に先駆けて導入したのが神奈川中央交通。850円のプレミアムも神奈中が考えた基準、まさに 「バスカードの本家」 とも言える。パスモ・スイカ (ICカード) の普及に伴う、時代の流れとも言えようか。神奈中だけでなく、関東の各バス会社もバスカードの取り扱いを廃止していく見込みのようだ。バスカードからパスモ、またはスイカへ切り替えさて、両親から、バスカード廃止の対応について相談を受けた。これが大阪在住時代なら、「スタシアサイカ:池田銀行のピタパ付きカード」で決まり!なのだが、何しろ相模原市に住んでいるから、「まずは、スイカにするか、パスモにするか」 を考えることになる。 両親は、小田急の使用頻度が高い。それならパスモ、ということになる。パスモオートチャージサービスでポイントが貯まる 「OPクレジットカード」 というものがあるが、それについては保留となった。新たにクレジットカードを持つこと自体煩雑で、ポイントが貯まっても「使う店が身近にない」等の問題もあったから。バス利用特典サービス~使用頻度が少ないとお得感は少ないバスカードが、「5000円分を買うと5850円付いてくる」というお得な金券だった訳だが、パスモ・スイカでも似たような特典サービスがある。利用額に応じて 「バスチケット」 が付与され、次回乗車時にチケットが差し引かれることによって 「差額のみ料金が落ちる」 という訳だ。ただし、1か月間(毎月1日~末日)に一定の使用頻度がないと、これまでの「お得」が得られない面もある。毎日、通勤で使うならともかく、数ヶ月かけて5000円を使い切る人にとっては、付与率が落ちる訳だ。そう考えると、実質値上げの側面もある。ただ、5000円が5850円分使えるという 「高利率」 については、バスカード発足当初の時代性 (1988年~) を考慮すると、一部見直しもやむを得ない?という考え方もできようか。参考~ICカードを複数所持すると、誤作動防止の必要も?交通系非接触ICカードの読み取りエラー防止に最適。コクヨ ナフ- ICカードセパレーター 両面パ...2枚のICカード乗車券(スイカ、パスモ等)をケースに入れたまま使い分け枚数超過・改札エラー防止...

2010.01.31

-

古式捕鯨の文化を育んできた太地町を訪ねて

★名古屋から列車で約3時間40分!猛烈に遠い紀伊半島の町 名古屋から紀勢本線特急「ワイドビュー南紀1号」に乗った。非電化区間が多くを占めるため、特急列車は未だに気動車だ。ガガガガとディーゼルエンジン吹かしながら進む列車は、列車というより観光バスに乗っているような雰囲気だ。こんな調子で紀伊勝浦まで3時間半!車窓からは、リアス式海岸の絶景を拝めます。 紀伊勝浦駅到着が少し遅れたが、乗り換えの普通列車は待ってくれていた。一日数える程しかない本数なので、一つ乗り遅れたら「全てが終わり」だ。このスリルはどうも病み付きになる。 太地駅到着!ワンマンカーのため、運転手に切符を渡す。「古淵‐太地」と印刷された切符は記念に取っておきたいくらいだった。切符を見た運転手さんの表情が0.2秒ほど「??」となったのが味わい深い。駅前には町営バスが停まっていた。ネットで時刻を調べておいたとおり、乗り換えは上手くいった。万が一逃したら、タクシーを拾おうと考えていたが、タクシーなど一台も停まっていない!ここがスリル満点の地方旅なのである。町営バスはのどかな漁師町を走りぬけ、くじら博物館前に到着です。古式捕鯨の文化を育んできた太地町 町営バスを降りると、南国の植物が生い茂るリゾートっぽい雰囲気。くじら博物館に入場してまず目に飛び込んできたのは、江戸時代の伝統捕鯨の様子。舟よりくじらの方がはるかにデカイ!舟ももちろん人力で漕ぐのだ。この博物館もお人形さんが活躍してますね。土肥金山を思い出しました。 とにかく「エイ・ヤア」式の時代は命がけ。明治初期の記録では、海に出た男達のほとんどが遭難するという惨事もあったとか。舟は手漕ぎ、槍で「エイ・ヤア」、仕留めた後は生命をいただくことの感謝と鎮魂を込めて手を合わせる、日本独特の伝統文化が脈々と受け継がれてきた訳だ。展示品は、近世から現代に至るまでの商売道具の変遷、クジラの生態説明や骨格標本など、とにかくクジラの全てが分かる資料館と云える(クジラの博物館としては世界最大級です)。もちろん館内では、調査捕鯨で得られた貴重なクジラ肉を買うことも出来る。大和煮とクジラ肉のカレーを購入!太地町まで買いに来れない人の為に、通信販売もあります。楽天でもありましたよ! 屋外では、南氷洋で活躍した第11京丸が展示されている。船に乗ってみると、とにかく景色がいい!絶景だな。 船の甲板に上がると、リアス式海岸の絶景を拝める。潮風がなんとも心地いい。反捕鯨という名の「心の病」 2010年に同町を題材にした映画「ザ・コーヴ」が米アカデミー賞を取って以来、太地町は反捕鯨主義者の脅迫に晒され続けてきた。豪州の反捕鯨団体は、「クジラを殺すな、日本人を殺せ!」と叫んだそうだが、その国は毎年カンガルーを数万頭も射殺し続けている。この矛盾を見て思うことは、つまり反捕鯨とは動物愛護そのものではなく、彼らに内在するケチ臭い諸問題から目をそらすためのスケープゴートとして存在するということだ。そして政治屋は、反捕鯨を叫ぶことで政治的に国民を統合させようとする。これは「反日」を叫ばなければ国としてまとまらない「中・韓」に類似する現象と云えようか。 動物愛護・自然保護に先進的な取り組みを行ったのは、実はナチス・ドイツであることはよく知られている。家畜の屠殺にも厳格なルールを定めたくせに、ナチ親衛隊がユダヤ人を残忍に殺したところで何の罪にもならないというのが「ナチ」なのである。有能な犬は精神異常者やユダヤ人より格が上だと云う彼らの理屈は、「捕鯨をする日本人は殺しても構わない」などと云う理屈で海賊行為を働く一部の反捕鯨団体と絶妙に重なってくる。 ヒトラーはこう云っている。「人が死んでも悲しまないが、動物が死んだら悲しむ」 自分以外の人間を人間とも思えなくなる、人間の恐ろしさと愚かさを象徴するセリフだが、その病魔は過激な動物愛「誤」と紙一重のように思えてくる。結局反捕鯨とは、つまり心の病。おとなしく病院へ行ってもらえばいいだけの話だが、適切な処置を施されないまま放置された結果、ただの「テロリスト」に成り下がった訳である。 最後に、何よりも願うことは、シーシェパードのようなテロリスト共をノコノコ入国させてはならない、と云うこと。主権国家として当然の態度を示さねば、太地町民の生命・財産を危うくする。それこそ政治の出番であろう。

2010.01.24

-

たたき台をつくる人、叩くことしかできない人~後者ばかりでは困る

1月13日の新聞朝刊「読者:声の欄」に、久々目に留まる投稿があった。お題は、「批判は簡単 参画・提言型になろう」というものだ。確かに・・・新聞の投稿欄は、業者へのクレームや、もの申す式の苦情のたぐいが実に多い。思わず 「だから?」 と逆に問いたくなることもある。「だから、どうすればいいのですか?」と。例えば、後期高齢者医療制度は廃止せよ、という批判は数多い。「それでは、廃止した後は各自でしのいで下さいね」ということだろうか。それは違う、とみんなが言うだろう。ところが、 「こういう制度がマシだと思うので、そっちに変えた方がいいと思います」 というたぐいの意見を、私は見たことがない。 社会構造が成熟し、パイの分け前が少なくなっている以上、バラ色のようなお話は簡単に出て来ないのは明らかだ。しかしながら、誰かが苦し紛れに素案なるものを示したとして、待ってましたと叩く人しかいないのでは、バカバカしくなって誰も考えることをやめてしまう。投稿欄の辛辣な 「批判」 を見るたび、こうした閉塞感を強く感じてはいた。 職場の提案制度~単なる不平・不満を述べるだけだと却下職場に 「提案制度」 なるものがあり、問題点を改善するための提案を考える、ということを私もやっている。上司からは常に、改善策の具体例を必ず挙げること、という注意が出る。現場で起きる問題点・不満は確かに 「上」 への批判めいた言動につながる訳だが、いざ 「たたき台」 をこしらえるとなると、それが 「他人の批評・批判」 の的になることを覚悟せねばならない。「批判はしたいが、批判の矢面には立ちたくない」 という、卑怯な態度を悔い改めるところから始めなければならない。これは、言うは易いが、けっこう難しいものだ。結局のところ、先の投稿者がおっしゃるように、「参画・提言型」 に気持ちを切り替え、クリエイティブな発想を尊重する職場文化をみんなで作っていかねばならない訳だ。まずは自分の手の届くところから取り組むべし・・・か。

2010.01.17

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【ライブ切り抜き】参政党 有名人を…

- (2025-11-28 13:14:29)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-28 11:45:03)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 何もかも自分でやろうとするな

- (2025-11-28 08:24:57)

-