2008年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

山科・醍醐ハイキング

今日は、旧PIPクラブの仲間と、山科・醍醐ハイキングを行った。当初は上醍醐登山だけが予定されていたが、雨が心配されたため、山科散策に切り替え、昼食までを過ごし、昼食を済ませたあと雨が止んだため、上醍醐登山を実施することにしたので、歩く距離は当初の倍近くの3万余歩となった。かなり疲れたが、最後の飲み会を含めて楽しい一日を過ごすことができた。朝9時に自宅を出、JR大阪駅発9時25分の快速に乗り、10時10分に山科に着いた。参加予定者はほぼ集まっていたが、S氏だけが見えない。携帯で確認すると、雨天が予想されるため待ち合わせ場所を変更したのを知らずに醍醐駅で待っているとのこと。すぐに山科まで来てもらった。10時45分、参加者16名が揃い、地下鉄で御陵へ。今日の案内役は地元のAさん。御陵で降りてパンフレットを貰い、散策スタート。まずは天智天皇陵を見て、疎水沿いに東に進み、安朱橋を渡り北進し毘沙門堂に向う。地下鉄を降りて歩き始めた頃から小雨が降り始めたが大した雨ではなく反って新緑を美しく見せてくれている。疎水沿いの散策も快適だった。毘沙門堂にお参りしたあと山門の下で弁当を広げる。Sさんから頂いた虎杖の煮物は美味しかった。13時午後の行動開始。雨が止んだので、山科散策は打ち切り、当初計画通り上醍醐登山を実施することに決まる。山科まで引き返して地下鉄に乗り醍醐駅に着いたのはちょうど2時。2年前の私の体験では登り1・5時間、頂上滞在30分、帰り1時間だったが、今日のメンバーでは往復4時間くらいにかかるだろうと予想を立てて、登山開始。2時47分に10丁目、中間地点の滝のある休憩所に到着。10分休憩して再び登山。20丁の准胝堂には3時34分に到着した。さらに山頂には3時48分に着いた。ここで記念写真を撮ったり、京都・大阪の眺望を眺めたりしながら休憩し、4時12分に下山を開始した。途中、膝が痛くなったりしてゆっくりする人も多く休憩時間も長目となったが、それでも醍醐駅には全員無事に6時に帰着した。再び地下鉄に乗り、予定のあるTさんだけを山科駅で見送り、残り15人は最後の目的地である飲み屋「八剣伝」に腰を下した。宴は盛り上がり、あっという間に9時。次回11月22日の再会を約してそれぞれ帰路に着いた。私はNさん、Hさん、Sさんとともに9時23分の新快速に乗り9時58分に大阪に着き、タクシーで10時10分に自宅に帰りついた。楽しい一日だった。本当に「この会はなんでこんなに盛り上がる」のだろう。画像は、山科駅での待ち合わせの様子、天智天皇陵前の日時計、天智天皇陵、疎水沿いの散策、毘沙門堂、准胝堂、醍醐山山頂からの眺望、山頂での記念写真、飲み会。新緑の 琵琶湖疏水路 傘の列

2008.05.31

コメント(2)

-

裏窓

今日もほぼ一日中在宅で、パズル原稿の作成などを行った。途中一時、ビデオで映画「裏窓」を見た。1954年のアメリカ映画で高校生の時、日本でも話題になったことは憶えているが見たか見なかったかはっきり憶えていない。見終わっても、見たようであり見たことはないようでもありはっきりしない。多分見ていないのだろう。アルフレッド・ヒッチコック監督映画で、主演はジェームス・スチュアート、グレース・ケリー。殺人事件のようでもあり、単なる思い違いかも知れないというハラハラ感が最後まで解消されない不思議な映画だ。ヒッチコックの映画は何本か見たが、どれを見てもカメラワークがいい。画像は、ビデオカバー、関連サイトなどより。ベランダに 立ちて眺むる 登校子

2008.05.30

コメント(0)

-

花

今日は、午前中図書館へ行った以外は一日中在宅で、パズルの原稿作りなどをした。いい問題を思いついたのだが、検討の結果、残念ながら解がないことがわかりがっかり。今日の画像は、またまた、街角で見かけた花たち。マツバギク、ガザニアとキンシバイの名はわかるのだが、あと1つは分らない。金糸梅 鉢はみ出して 咲いてをり

2008.05.29

コメント(2)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。朝6時半に家を出て7時からの会に参加した。今日は10数名の参加者だった。夏が近づくと次第に鳥の種類も数も減って来るそうで、今日も11種ほどしか見られなかった。しかし、今日の最大の収穫はホトトギスの鳴声を堪能するほど聞くことができたことだ。鳴声は「テッペンカケタカ」とか「特許許可局」とかに聞こえるそうだが、実際に聞くのは初めて。私には、「テッペンカケタカ」より「特許許可局」の方が近いと思えた。むしろ「テッペ カケカケ」とか「キョッキョ キョキョキョキョ」と鳴いているように聞こえる。この声はデジカメで録音を試み、うまく録音できた。ほかに、シジュウカラの今年生まれた一番子が飛びまわっているのを見ることができたのも珍しかった。まだ胸のネクタイが黒のならず灰色で動きもあまり素早くなくなんとなく子供っぽいのが面白い。その他、今日見た鳥は、ツバメ、コゲラ、キジバト、ハクセキレイ、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシバソガラス、ハシブトガラスだった。写真は、ホトトギスの声を聞く参加者、シジュウカラの一番子、ムクドリ、ハシブトガラス。杜鵑 鳴きゐる枝に 目を凝らす帰宅後、目が霞むように感じたので、北野病院へ眼科の検診に行ったが、異常はないとのことだった。ただ、老化すると、まばたきの回数が減ったり、涙が出にくくなるので、パソコン画面を長時間見つめることはよくないと言われ、涙と同成分の目薬とときどき差すように指導された。午後は、ビデオで映画「テス」を見た。1979年のイギリス映画。舞台はイギリスの農村だが、監督はフランスのロマン・ポランスキー、主演女優は、ドイツ生れのナスターシャ・キンスキー。トーマス・ハーディ原作「ダーバビル家のテス」を映画したものだが、ある女性の清らかで悲惨な一生を描いたもの。2時間40分の長編の大部分が悲劇で、終盤何度かどんでん返しがあり、ハッピーエンドかと思われたが、やはり悲劇だった。宗教に忠実に生きると不幸になるというストーリーで、一体、何を訴えているのだろうか。主演女優のナターシャ・キンスキーはきれいだった。今も活躍している女優だそうだが、このときはデビュー間もない頃の作品。画像はビデオカバーより。

2008.05.28

コメント(0)

-

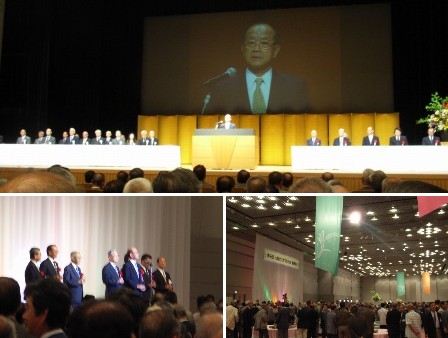

会社のOB会

今日は、会社のOB会に参加した。10時半からOBの写真作品の映写が行われ、11時に開会となった。物故者への黙祷、OB会会長挨拶、会社社長挨拶、OB会の会務報告、会計報告、長寿者の慶祝などの議事が進み、12時に終了後、懇親会へと移った。会社会長の乾杯の発声で懇親会は始まった。1年ぶりに会う先輩、数年ぶりに会う仲間らと懇談をしながら2時間があっと言う間に過ぎた。多くの人に会うことができたが、会えなかった人も多かった。2時にOB会会長による中締めと副会長による万歳三唱が行われ、名残りを惜しみつつ散会となった。写真は、OB会会長の挨拶の様子。会社会長の乾杯音頭、懇親会。OB会 果て駅までの 若葉風帰宅後は、昨日の句会のまとめを行った。

2008.05.27

コメント(3)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。成績はあまりよくなかった。5句のうち1句が先生に選ばれ、2句が仲間から選ばれた。先生に選ばれたのは次の句。 落柿舎の 七つの句碑や 若葉風 (先生選) 仲間から選ばれたのは次の2句。 雨蛙 雨の日が好き 雨後も好き (3票) 青葉潮 天保山に 迎えらる (2票)誰にも選ばれなかったの句は次の2句。 サファイアの バッヂ付けたる 夏帽子 天満宮 ひっそりとして 薄暑かな今日、先生の特選に選ばれたのは次の4句。 雨蛙 葉っぱに同化 してゐたり 球代 (先生ほか7票) 咲き尽し 己が重さに 崩る薔薇 昇一 (先生ほか4票) 草笛の 草が萎れてい しまひけり 可奈子(先生) 雨蛙 鳴いて黒雲 引きよする 幸男 (先生)今日の最高得点句は、上記のほか、 頂上を 押し上げてゐる 山若葉 昇一 (先生ほか7票)今日の先生の一番人気の句は次の句だった。 草笛を 吹いて孤独を まぎらはす 塩川雄三先生 (5票) 雨蛙 田渡りをして 鳴き交す 塩川雄三先生 (5票) 画像は、句会のあとの反省会と称する飲み会の模様。句会後の 乾杯やはり 生ビール

2008.05.26

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は淀川探鳥会の日。昨夜来の雨がまだ完全には止んでいなかったが、雨の峠は越えているとのことで参加した。この探鳥会は雨天決行なのだがひどい雨のときは中止になることもある。雨天のため参加者は少なかったがスタッフの方は全員参加で、5人の先生に囲まれた贅沢な探鳥会となった。今日も多くの鳥を見ることができた。水鳥は少なくなったが、ヒバリ、コアジサシ、オオヨシキリ、キアシシギ、セッカなどが多く見られた。オオヨシキリの声とセッカの声とはひっきりなしに聞こえていた。写真は、カワラヒワ、カルガモ、ヒバリ、オオヨシキリ、カルガモ、アオサギ、コアジサシ、キアシシギ、ダイサギ。絶え間なく 葦切の鳴く 淀堤コアジサシは空中から真直ぐに水面に降りて(落ちて)餌をとるのが特徴で今日はコアジサシのジャンプを何十回となく見ることができた。ヒバリが草叢に下りているのも初めて見た。前出の他、今日見た鳥は次の通り。カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、ササゴイ、コサギ、マガモ、キンクロハジロ、ケリ、トウネン、アオアシシギ、キジバト、ヒヨドリ、ウグイス、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ハッカチョウ。28種。

2008.05.25

コメント(2)

-

燕

今日は、雨が予想されたので外出はせず、ほぼ一日中在宅で俳句、パズル、パソコン誌なとを読んで過ごした。写真は昨日神戸で見かけた燕。巣があるわけではないのに、2羽が軒先に入ったり出たりしていた。夏燕 巣作りの場所 探しをり

2008.05.24

コメント(2)

-

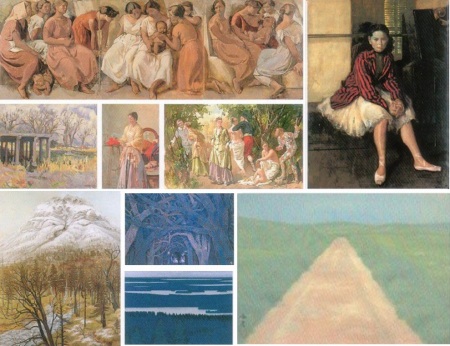

小磯良平・東山魁夷展

今日は、神戸大丸で開催されている「小磯良平・東山魁夷展」を見に行った。小磯良平・東山魁夷とも兵庫高校の出身で当校の創立100周年を記念して開催されたもの。小磯は洋画、東山は日本画の画家として、神戸が生んだ巨匠として有名である。ただ私は、戦前の神戸画壇に大きな貢献をした孤高の洋画家「鈴木清一」のことを知ってからは、8年も後輩の小磯のことは余り好きになれなくなった。今回は東山の日本画を見たくて会場を訪れたのだった。会場は平日にも拘わらず多くの観客が来ていた。小磯・東山各30点計60点が展示されていたが、有名な作品は少なかったように思う。東山魁夷の絵の中では、大作の満ち来る潮(1970)と、山峡朝霧(1983)が見応えがあった。また、有名な「道」の絵に似た絵もあったがこちらは題名が「静日」であった。ほかに「道ー習作」という絵も展示されていた。画像は、パンフレットより。群像(1956)、戦災後の生田の森(1945~47)、婦人(1978)、森(1965~74)、踊子(1938) 以上小磯良平、焼岳初冬(1931)、森の幻影(1971)、スオミ(1963)、静日(1950) 以上東山魁夷。六甲の 迫る青嶺や 魁夷の絵満ち来る潮(1970)、山峡朝霧(1983) 以上東山魁夷

2008.05.23

コメント(0)

-

関西郵趣サロン

今日は、午前中は北野病院へ診察に行った。(科名は秘す)2週間前に診てもらった時より回復に向っているようで安心した。次回は7月3日に受診の予定。午後は、関西郵趣サロンの会合に参加した。関西郵友会との合同例会で38名の参加者だった。今日は2か月に一回の1リーフ展の日で15点の参加があった。私は、PAPEXの記念シールを出展したが、人気投票では選外だった。今日最高点を得たのは、「菊切手への満月印集」、2位は「立山航空切手と大仏航空切手」、3位は「沖縄B円切手」だった。リーフ展のあとは恒例の盆回しだったが、今日は、特に欲しい品物は見られなかった。写真は、サロンの様子、1リーフ展の様子、第1位と2位のリーフ。

2008.05.22

コメント(0)

-

落柿舎へ

今日はお天気がよかったので、京都・嵐山へ行き嵯峨野を散策した。どこへ行っても新緑がきれいだった。竹林を抜け、源氏物語で六条御息所がこもった野々宮神社を見て、落柿舎に入った。落柿舎へは昔入ったことがあるが、俳句をするようになってからは初めてなので、句碑を見たり、去来が過ごした部屋や多くの俳人が訪れた句会の場所などを見て感動した。本庵は、茅葺の小さな家で、13畳半(5.75坪)の大きさで、2畳間3つ、3畳間と4畳半が1つずつに仕切られている。敷地内にはもう一つ5坪くらいの次庵がある。敷地内には多くの柿の木が植えられていて、緑がまぶしいくらいだ。柿の木はちょうど花が咲き無駄花がたくさん落ちていた。門、本庵、本庵、玄関、3畳の間、4畳半、庭、鹿威し、寒芍薬の花ここへは芭蕉をはじめ多くの俳人が訪れ、句会が催されたそうだ。たくさん句碑が建っていて見つけたものだけを次に示す。落柿舎の石碑、制札、去来句碑、芭蕉句碑、虚子句碑、興句碑、與重郎句碑、蘭子句碑、栢年句碑落柿舎の 七つの句碑や 若葉風句碑の句は、次の通り。 柿主や梢はちかきあらし山 去来 五月雨や色紙へぎたる壁の跡 芭蕉 凡そ天下に去来ほとの小さき墓に詣りけり 虚子 春の雨天地ここに俳人塔 平沢興 何もない庭のひざしや冬来る 保田與重郎 十三畳半の落柿舎冬仕度 芝蘭子 足もともはづかし庵のわかれ霜 栢年制札には次のように書かれている。 一、我家の俳諧に遊ぶべし 世の理窟を謂ふべからず 一、雑魚寝には心得あるべし 大鼾をかくべからず 一、朝夕かたく精進を思ふべし 魚魚を忌むにあらず 一、速に灰吹きを棄つべし 煙草を嫌ふにはあらず 一、隣の据膳をまつべし 火の用心にはあらず 右條々 俳諧奉行 向井去来

2008.05.21

コメント(0)

-

キセキレイ

今日は一日中在宅で、パズルの資料をまとめたり、手紙を書いたり、俳句を作ったりしながら過ごした。パズルは、星陣の連結性についての検討や包括7方陣に関するもので、まとめた結果を、A氏とT氏に送付した。俳句は課題句と考えたり、資料用の挿絵を探したりした。今日は殆ど外出しなかったので、先日、善峰寺へ行ったとき見つけたキセキレイの写真と著莪に蜂が止まろうとしている写真を。黄鶺鴒 寺の大屋根 より眺む

2008.05.20

コメント(0)

-

ゴルフコンペに参加

今日は、朝4時半に起きて同期会のゴルフコンペに参加した。ゴルフは下手で車もないので参加は諦めていたが、親睦が目的ということと途中の駅からピックアップしてもらえるというので参加した。5時49分大阪天満宮発の電車に乗り、松井山手に6時半に着いた。ここでTさんの車に乗せてもらい名張にあるゴルフ場に8時過ぎに着いた。同期40数名のうち11名が参加した。コンペは第1回ということで、ダブルペリア方式で行われ私の成績はBBだった。心配された雨は競技中は降らず、暑くも寒くもない絶好のお天気の中でプレーを楽しむことができた。雨はプレーが終るの待ったようにして降りはじめた。このコンベは今後幹事持ち回りで年に2回のペースで行うことが決まった。写真は、スタートホールとティーショットをするプレーヤー、パーティの模様など。次ホールへ 向ふカートや 若葉風パーティは4時過ぎに終わり、再び松井山手まで送ってもらい、大阪天満宮駅には6時40分に帰着した。

2008.05.19

コメント(0)

-

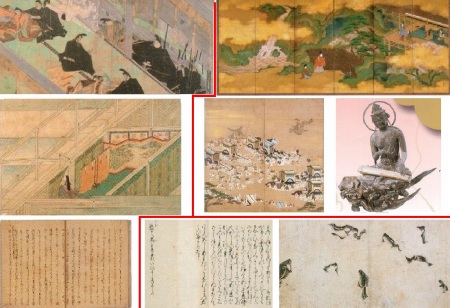

源氏物語千年紀展

今日は、朝テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見たあと、京都文化博物館で開催されている源氏物語千年紀展を見に行った。見応えのある展覧会だった。源氏物語千年紀というのは、にちょうど千年前の11月1日の紫式部日記にすでに物語が宮中で読まれて評判になっているという記述があることから、特別展が開催されたもの。博物館に着いたのはちょうど午後1時。日曜日のため館内は大変込み合っていた。展示は4階と3階とに別れ、次の6つから構成されていた。プロローグ 源氏物語への誘い 細川幽斎筆の源氏物語写本、狩野派絵師による源氏物語図屏風、後京極良経筆による源氏物語系図など3点が展示されていた。第1章 作者・紫式部 紫式部日記絵巻、栄花物語、石山寺縁起絵巻など紫式部やパトロン藤原道長らに関する資料15点が展示されていた。第2章 源氏物語の世界 源氏物語図屏風をはじめ、車争い図屏風、国宝・雲中供養菩薩像など源氏物語のいろいろな場面を表す屏風、楽器、六条院の模型、紫宸殿模型など30点が展示されていた。六条院は光源氏が34歳のとき建てた屋敷で240メートル四方の中に春の町、夏の町、秋の町、冬の町があり、それぞれの町に紫の上、女三ノ宮、玉蔓、花散里、夕霧、秋好中宮、明石などを住まわせていたそうだ。第3章 写本その営みと美 源氏物語の各種写本、源氏物語絵詞など20点が展示されていた。第4章 源氏物語の楽しみ 享受の歴史 (ここから3階の展示室に移る。4節に分類されていた)第1節 中・近世の画帖と絵巻 各種の源氏物語画帖、源氏物語手鑑など13点が展示されていた。非常にきれいな画帖だった。 第2節 源氏イメージの多彩な展開 源氏物語図扇面貼交屏風、源氏夕顔蒔絵手箱、箪笥、鏡台、茶碗など源氏物語をテーマとした美術品24点が展示されていた。第3節 源氏物語の普及 版本・絵入本 絵入版本源氏物語、おさな源氏、源氏小鏡など桃山時代から江戸時代にかけて出版された源氏物語の普及本21点が展示されていた。きれいな挿絵が入ったものが多い。画像は、紫式部日記絵巻、石山寺縁起絵巻、栄花物語、源氏物語図屏風、車争い図屏風、国宝・雲中供養菩薩像、源氏物語(大島本)、源氏物語絵詞恋多き 源氏の君や 京薄暑第4節 現代の源氏物語・世界の源氏物語 与謝野晶子、谷崎潤一郎、円地文子、田辺聖子、瀬戸内寂聴らによる現代語訳や18か国語に訳された源氏物語29点が展示されていた。中井和子訳「京ことば源氏物語」というのもある。フランス語の豪華本は挿絵も大きくてきれいだ。エピローグ 源氏物語の雅 源氏香の道具、かるた、貝合せ、小袖、帷子など宮廷の暮しを忍ぶ物品11点が展示されていた。 画像は、源氏物語画帖、源氏物語画帖、源氏物語手鑑、源氏物語図扇面貼交屏風、源氏夕顔蒔絵手箱、絵入版本源氏物語、白光地草紙文字模様絞縫小袖膨大な展示に時間を忘れて見入っている間に時間はあっと言う間に2時間を過ぎ3時前になっていた。2階の常設展に降りるとちょうど、ボランティアガイドが始まるところだった。三宅さんというガイドから40分にわたり常設展示の展示品の説明を受けた。これまでにも何度か常設展示も覗いているが、ざっと見るだけで深く見ていなかった。説明を受けて知らなかったこともたくさん教えてもらった。三宅さんありがとうございました。なお、源氏物語千年紀展の期間中はいろいろな講演会や映画も上映されていて、当日の催物を調べていくともっといろいろな面から源氏物語を理解することができると思う。

2008.05.18

コメント(0)

-

善峰寺周辺の自然観察

今日は、緑懇会会の定例イベントで善峰寺周辺の自然観察会に参加した。好天に恵まれて50数名の参加者があった。阪急東向日駅に10時集合ということであったが、阪急はあまり利用しないので時間がかかると思い早目に出たら9時30分に着いてしまった。さらにバスは10時21分発ということで50分炎天下で待たされた。待合の先頭付近に並んでいたのだが、やっと来たバスは満席で一番に乗った人も座れない。訊けばJR向日市が始発だったそうだ。それならJA向日市の集合にしてくれればよかったのにと、主催者を恨む。バスは満員でぎゅうぎゅうに詰め込まれる。しかしそれでも乗り切れない人が10数人出た。バスはそのまま発車し、積込まれた乗客は吊革に必死につかまりながら通勤電車以上の残酷な30分を余儀なくされた。バスが着くとすぐ後にもう一台のバスが着いている。どうやら臨時のバスが用意されたそうで、乗れなかった人は20人ほど座れるバスにゆっくり坐って来たそうだ。それならば、前にバスにあんなにぎゅうぎゅうに詰め込まなくもよかったのにと今度は阪急バスを恨む。ともあれ、ハイキングの最初から皆ぐったり疲れてしまったが、これからが本番。先ずは善峰寺の境内に入る。徒歩10分もせずに山門に到着。ここでリーダーの加藤先生から善峰寺周辺の自然の説明を受ける。この時期、山で一番きれいに輝いているのはシイの木。濃い緑はスギ、ヒノキ、松、縁取りのあるように見えるのがケヤキ、桜、モミジ、モミ、ブナなどと、遠くにある樹種の見分け方も教えてもらった。続いて善峰寺に入り、徳川綱吉生母桂昌院が植えたと伝えられる五葉松の老樹を見る。樹齢600年と言われ、一本の松は左右に56メートルの枝を伸ばしていたそうだが、近年片方が枯れ今は左方向7メートル、右方向25メートルになっている。「遊龍」と名づけられていて、天然記念物に指定されている。松を見たあと、他の塔頭などは見ず早々に切り上げ、近くの三鈷寺の前で弁当を広げた。三鈷寺の境内からは京都市内がきれいに眺望でき、近景の新緑とあいまって絵画的風景を作り出していた。お寺の鴟尾の上にキセキレイが止まっているのを見つけた。午後からいよいよ視線観察のスタート。リーダーの先生から、目に止まるいろいろな珍しいものの説明を受ける。キヅタ、モチツツジ、コツクバウツギ、コバノガマズミ、ネジキ、カナメモチ、カシノキ、ネズミモチ、アカマツ、スギ、シデ、ムラサキシキブ、ギンリョウソウ、タケニグサ、キイチゴ(ナカバモミジイチゴ)、サルトリイバラ、ウスノキ、クサイチゴ、ハナイカダ、桐の花、マムシグサ、ウリカエデ、クサノオウ、ハハコグサ、フタバアオイ、ツルアジサイ、モミの木、ウラジロ、ヒサカキ、カラシザンショ、フタリシズカ、ウラジロウツギなどの植物、センチコガネ、オトシブミ、オサムシ、ムカデ、ヘビなどの動物を見た。写真は、シイの若葉、フジの大木、樹齢600年の五葉松、タケニグサ、クサイチゴ、ハナイカダ、桐の花、ギンリョウソウ、フタバアオイ。新緑や 善峰寺の 五葉松ツルアジサイ、ウラジロ、ウラジロウツギ、フタリシズカ、ハハコグサ、クサノオウ、センチコガネ、オトシブミ、オサムシ。2時間余の散策のあと、3時36分発のバスに乗り帰路に着いた。帰りは何人かの参加者が行きの混雑に懲りて徒歩で駅に向ったらしく人数が減ったので、無事に坐ることができた。東向日で阪急に乗換え、梅田には5時ごろに帰着した。朝のバスではやや疲れ辛い思いをしたが、自然観察中は皆忘れ、楽しく過ごすことができ、知らなかったことをたくさん学ぶことができた。

2008.05.17

コメント(2)

-

下鴨神社の御手洗川

今日は、午前中はゴルフの練習に行き、帰宅後バッグをゴルフ場へ送った。19日にコンペがあるためだが、当りはよくなかった。午後は、昨日のまとめをしたり、俳句を考えたりしながら過ごした。今日の画像は、昨日撮った下鴨神社の御手洗川の写真。御手洗の 水無き川に 菖蒲咲く御手洗川は、下鴨神社本殿のすぐ近くにあり、後撰和歌集に「君がため 御手洗川を若水に 結ぶや千代の 初めなるらむ」と歌われているほか、多くの歌が詠まれている。5月4日には、葵祭の斎王代以下40名の女性がが禊をしたり、年間を通じていろいろな神事が行われる。普通は水がないが土用になると湧き出すと言われている。湧き出す水泡を形どった「みたらし団子」が下鴨神社の名物になっている。御手洗川には朱塗りの輪橋(そりはし)が架かっていて、御手洗社も祀られている。

2008.05.16

コメント(0)

-

葵祭観覧

今日は京都3大祭のひとつ葵祭の日、下鴨神社の有料観覧席で見物した。天満橋を9時33分の京阪特急に乗り出町柳に10時30分に着いた。駅からは葵祭を見る人たちの行列が続く。神社にいたる沿道には早くも場所を確保して坐り込んでいる人が並んでいる。境内に入ると有料観覧席が道の右側に200メートルほどにわたって設えられていた。混雑が予想され、遅くなると観覧席にたどり着けなくなる恐れがあるのでなるべく早く来て着席するようにと券に書いてあったので、早目に来たが、祭の行列の到着にはまだ1時間近くある。それでも席は半分以上埋まっていて、配布されたパンフレットなどを熱心に読んでいる。行列(正式には路頭の儀という)は御所を10時30分に出発して丸太町通、河原町通を経て下鴨神社に向う。いろいろな資料を読んだり周囲の様子を見ながら待っているとやがて最初の行列が到着した。11時45分だった。行列は本列と斎王列からなり、本列は、検非遺使などの第一列、牛車などの第2列、舞人などの第3列、陪従などの第4列からなり、いろいろな役目の人で構成されている。総勢511名、馬36頭、牛4頭、牛車2基とパンフレットには書かれていた。見ものはやはり斎王列だ。華やかな十二単に着飾った女官が大勢通り過ぎる。それぞれの着物の模様も違っていて面白い。今年の斎王代は村田紫帆さんという人だそうだ。稚児たちも可愛い。行列はクライマックスに達するとすぐ終わりとなった。この間30分足らずだった。行列の写真は80枚くらい撮ったがその中から数枚を次に示す。斎王代、牛車、風流傘、風流傘、命婦、騎女。賀茂祭の 斎王代の 無表情行列は下鴨神社で社頭の儀を執り行ったあと、2時20分に再出発して上賀茂神社に向う予定だ。社頭の儀とは、勅使が御幣物を奉奠し、御祭文の奉上のあと、牽馬・舞人の東遊びなどが行われる。この神事も拝観料5000円を払えば見ることができるそうだ。社頭の儀が行われている間、下鴨神社では、1時30分から流鏑馬の道で走場の儀や舞殿で狂言などが披露される。持参した弁当を境内「奈良の小川」のほとりで食べ、糺の森、御手洗川、反橋などを散策していると1時半となり、走馬の儀や狂言などをみた。写真は、社頭の儀のため本殿に入る行列、走馬の儀の神事、走馬の様子、狂言「ぶす」の奉納演技。賀茂祭の 馬も豪華な 飾り付けそのうち行列が上賀茂神社へ出発する時刻が近づいたので、急いで下鴨本通の方に向った。ちょうど、行列が通りに出てくるところに場所を決め、沿道でもう一度見た。やはり有料観覧席でゆっくり見るのとは大違い、押し合いへし合いされながらの上、警官が警備員が動きまわるので、シャッターチャンスを逃すことが多く、撮影は困難だった。また、境内での行列と違い、午後の行列は心なしかダレ気味のように感じた。2時50分に最後の列を見て、帰路に着いた。ふたたび下鴨神社の境内を抜け出町柳3時10分の特急に乗り4時過ぎに天満橋に着いた。なお、当日の写真39枚をこちらのサイトに投稿して掲載してもらいましたので、ご覧いただければ幸いです。

2008.05.15

コメント(4)

-

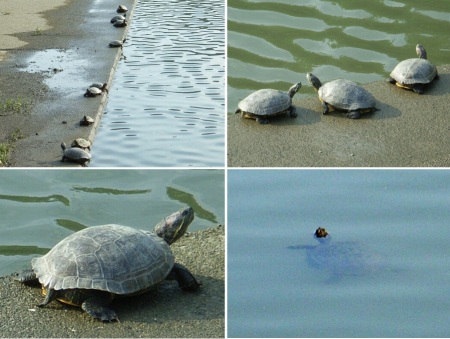

亀の甲羅干し

今日は、午前中は、ビデオで映画「ヘアー」を見て、午後は、大川端を散歩した。「ヘアー」は1979年のアメリカ映画。ベトナム反戦を主題としたミュージカルコメディだが、主人公の一人の戦死で終る。大川わんど池の岸にはたくさんの亀が甲羅干しをしていた。写真を撮るために近寄ると池に逃げたのでぎっしりのところは撮れなかった。 甲羅干す 亀が縁取る 夏の池10日から連続計算していた14星陣の解の総数が算出された。全部で15,278,390個。計算時間は90時間。

2008.05.14

コメント(0)

-

架空のバラ

今日はほぼ一日中在宅で、昨日の句会のまとめの資料作りをした。今日の画像は、適当なものがないので、先日長居植物園で写したバラを使って架空のバラを作ってみた。対称と 言へば対称 薔薇の花 バラの写真を72度の扇形に切り取り、それを5個合わせたもの。背景は不連続で不自然なのでぼかした。

2008.05.13

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。成績はまずまずだった。先生からは1句が選ばれ、仲間からは3句が選ばれた。残り1句は誰からも選ばれなかった。最後に手直ししたのが悪かったようだ。先生から選ばれたのは次の句。 菖蒲湯に 世情の憂さを 忘れをり仲間から選ばれたのは次の句。 石舞台 茅花流しの 中にあり (5票) 夏燕 空家留守宅 わきまへて (3票) 薪能 面も衣裳も ゆらめいて (2票)誰からも選ばれなかったのは次の句。 牡丹園 見頃を過ぎし 花は無視 これは、はじめ、 牡丹園 見頃を過ぎし 花もありとしていたのだが、少し強めようのして悪くしてしまったようだ。今日の先生の特選句は次の通り。 ◎母の日や 母を呼ぶ子と 呼べぬ子と 功次 ◎ビル街を 知り尽したる 夏燕 初枝 ◎菖蒲湯に 湯の香草の香 あふれけり 可奈子今日最高点を得た句は、先生の句。 菖蒲湯に 吾が体重を 沈めたる 塩川雄三先生 (7票)生徒では次の句が最高得票だった。 薄紙の 剥がるるやうに 牡丹散る 可奈子(5票)今日は、先生と可奈子さんが大量得票したため、他の生徒にはあまり票が回らなかった。句会のあとは恒例の反省会となった。いつもは記念写真を撮っているのに、今日は「店内での写真撮影はお断りします」という張り紙が目にとまったため、写真は撮らなかった。今日の写真は、昨日、パズルの会でTUさんから紹介された「クリップアート」。普通クリップアートと言えば、挿絵用などに用意された絵画のこと。パソコンのWORDでもお馴染のことばだが、ここでは違う。文房具のクリップでアートを作るのだ。TUさんは大量のクリップを買い込み100種類にも及ぶいろいろな形をクリップだけで作り出した。その簡単な例を次に示す。夏の宵 クリップアート 挑戦す簡単に作れそうだが、どれ一つとして簡単に作れるものはない。

2008.05.12

コメント(1)

-

関西ぱずる会の例会

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見たあと、午後は、関西ぱずる会の例会に参加した。会員各自が考案・作成したパズル・数芸、収集・入手したパズル類・書籍・資料、パズル情報などを報告しあい、パズル解き競争などもあって楽しい時間を過ごした。私は、関孝和の展示会案内とカタログ、マカオの数学切手、内田氏の包括方陣、自作の対称星陣などを発表した。今日、回覧・紹介されたパズル類は約100種。市販のものもあるが木製の手作りも多い。パズルはやはりプラスティック製より木製、金属製が重量感があって好きだ。写真は、例会風景と回覧されたパズル類の一部。 風薫る 常連揃ふ パズル会

2008.05.11

コメント(4)

-

クスノキの老樹

今日は、冷たい雨の日となった。午前中は図書館へ行ったあと、テレビで俳句王国などを見た。午後は、パズルの問題(14星陣の総数)に取り組んだ。今日の画像は、先日撮ったクスノキの老樹。場所は、谷町3丁目を50メートルほど東に入ったところ。家庭裁判所の前でもう少し行くと、大阪府警、NHK大阪などがあるところ。ここは江戸時代に町家のあったところで、クスノキは秀吉の時代からあったとのことで、現在では樹齢600年以上と言われている。ここには、明治2年に建てられた大阪舎密局(理化学専門学校)の建物があったということが碑に書かれている。(その後、舎密局は京都大学に引き継がれた)舎密局 前に巨樹あり 樟若葉

2008.05.10

コメント(2)

-

ポーランド映画「招待」

今日は、午前中はゴルフの打ちっぱなしに行ったり、俳句を考えたりして過ごし、午後は、ビデオで映画「招待」と「48時間」を見た。「招待」は1986年のポーランド映画。監督は制作当時79歳の女性・ワンダ・ヤクボフスカで、1948年の「アウシュビッツの女囚」以来、ポーランド映画界で活躍している。「招待」は「…女囚」と同じくアウシュビッツをテーマにした作品だ。1939年、ナチスがポーランドに侵入した年に結婚したアンナとピョートルだが、ピョートルは召集され、やがて戦死の報が入る。戦争が終わりピョートルが帰ると自分が死んだことになっていてアンナは彼の弟と結婚していた。アメリカで独身の生活を続けることにしたピョートルだが、晩年またポーランドを訪れ、弟が死んだことを知り、アンナとの生活を提案するが、戦時中、ナチスによる地獄のような占領生活を経験したアンナには、それを受け入れることはできなかった。アンナがピョートルを連れて、ナチスの残虐行為の遺構をあちこち案内するが、本当に悲惨だ。しかし、ポーランドでも最近は戦争が風化して忘れられようとしている。老体にムチ打って映画を作り上げた女流監督に拍手を贈りたい。画像は、ビデオカバーより。涙しつ 戦争映画 見る薄暑

2008.05.09

コメント(2)

-

「線の発見」展

今日は、午前中は、北野病院へ診察に行き、午後は、大阪市立近代美術館へ「線の発見」展を見に行った。また、過って削除してしまったビデオのファイルの復元を試みた。病院の診察は初診だったので、長い時間待たされた(受診科名は秘す)。原因は何かわかっていないそうだが、時間が経てば完治するとのことで安心した。「線の発見」展は、館蔵の作品をテーマを決めて展示している企画展のひとつ。今回は「線」に着目して美術を楽しもうという試み。「線」の役割を「かく」ことと「わかつ」ことに分け、それぞれおよび両者に関連する作品を展示したもの。1.「かく」=掻く、書く、画く、描く2.「わかつ」=空間の境界、秩序だてる3.「かく」ことと「わかつ」ことの融合1.には、白隠、慈雲、仙崖、良寛などの書、吉原治良、白髪一雄、今井俊満などの抽象画が展示されていた。2.には、ユトリロ、タトリン、リートフェルト、桑山忠明などの風景画、抽象彫刻などが展示されていた。3.には、菊池契月、北野恒富、村上華岳、小出楢重などの絵が展示されていた。1.や2.は何とかわかったような気がするが、3.はあまりよくわからなかった。鑑賞者の主観によるのであろう。画像は、パンフレットより今井俊満。桑山忠明「ブルー」、吉原治良「作品-白地に黒縦一」、今井俊満「作品」、リートフェルト「ハイバックチェア」、小出楢重「支那寝台の裸婦」、白隠「大達磨」、村上華岳「樹下釈迦仏の図」

2008.05.08

コメント(0)

-

街角の花々

今日は、午前中はゴルフの練習に行き、午後は仲間から依頼されたパズルの問題に取り組んだ。連休も終わり混雑も治まったであろうし、天気もいいので、外出したいと思っていたが、ボスとを見ると連休中に配達されなかった郵便物が一度に届き、その中にパズル仲間からの手紙が2通あった。連休前に送った解に対してさらに追加の依頼が来たものである。一方は対称型星陣に関するもの、他方は包括7方陣に関するもの。簡単のできると思ってやり始めたがまだ全部は解けていない。明日に持ち越しだ。今日の画像は、一時散歩で外出したときに見かけた花々。家の前の路地に植えてあるもの、鉢植にして並べたあるものなど、思わず写真に撮りたくなるものが多い。その中から9枚を選んだ。シャリンバイ ガザニア、シラン、ムクゲ、マーガレット、?、ヒマワリ、バンジー、カラーとりどりの 草花の鉢 並ぶ家

2008.05.07

コメント(0)

-

アカシアの花

今日は、午前中はNHKのドラマ「ちりとてちん」の総集編を見て、午後は、NHKハイビジョンの「昭和の歌」を聞きながら過ごした。爽やかなお天気で絶好の外出日和だったが、世間では連休最終日ということでどこも混雑しているだろうと思い、雑誌を読んだり、パズル(包括7方陣)のまとめをしたり、在宅で過ごした。今日の画像は、一昨日、長居植物園で見たアカシアの花。園内のあちこちでフジに似た房の白い花が咲いていたが、何という名の花か分らず、写生をしていた人の何人か訊いてみたが、誰も知らなかった。帰宅後、図鑑で調べてアカシアの花だと分った。正式名はハリエンジュというそうだ。同じような形の花で黄色い花を付けるのは、ミモザ(ギンヨウアカシア)でこれはよく庭に植えられているので見かけることが多い。高さ15~20メートルくらいの大木(左上の写真の右下に人物が小さく写っている)になっている。アカシヤの 大樹に白き 花の房

2008.05.06

コメント(0)

-

ビッグリバージャズ

今日は、午前中は、NHK「ちりとてちん」の総集編を見たあと、恒例のビッグリバージャズを一日中聞いた。11時のオープニングパレードに続いて、二つの会場に分かれて各7つのバンドによる40分ずつ演奏があった。私は主として第2会場で7つのバンドの演奏を聴いた。最後は全出場バンドによるクロージング演奏が行われ、6時間に及ぶジャズ漬けの一日が終った。来場者は2会場で400人くらいだった。どのバンドの演奏もそれぞれ特徴があり楽しく聴くことが出来たが、私が最も親しみを持てたのは、姫路キャッスルジャズバンドだった。セントルイスブルース、トップオブザワールド、懐かしき愛の歌、赤い靴、アメージングブルース、12番街のラブなどよく知っている曲が多かったこともある。ハッピー・ゴー・ラッキーの女性アカペラは各セクションの音量のバランスの調整がまずくリズムセクションが大き過ぎると思った。ジャズはやはりオーソドックスなディキシーランドスタイルがいいと思った。写真は、オープニングパレード、芦屋女子短期大学クラシックジャズクラブ、早稲田大学ニューオリンズ・ジャズクラブ、マホガニーホール・ストンパーズ、ハッピー・ゴー・ラッキー、姫路キャッスルジャズバンド、ニューオリンズ・ラスカルズ+ジェフ・プル、ロイヤルフラッシュジャズバンド、クロージング合同セッション 若葉風 大川にジャズ 響きをり

2008.05.05

コメント(0)

-

長居植物園

今日は、朝のうちテレビでNHK俳句、日曜美術館などをみたあと、「みどりの日」にちなんで長居植物園へ行った。植物園を一周したあと、開催されていた「恐竜展」を覗いて来た。真夏並みの暑い日となったが、園内は緑がいっぱい、文字通りの新緑が美しく、シャクヤクが見頃を迎え、バラ園のバラも8分咲きくらいで存分に楽しめた。チューリップ、サツキ、ボタンはほぼ終わりだが、コデマリ、オオデマリ、アヤメ、フジなども咲いており、花壇にはパンジー、ポピーほか種々の草花が満開であった。写真は、上と中:バラ、下:シャクヤクみどりの日 植物園の 賑はへる恐竜展は、従来の恐竜そのものを見せるやり方ではなく、恐竜の化石発掘から、骨格組み立て、外形推測までの工程を示したもの。実際にモンゴルで行われている発掘状況と日本の林原自然科学博物館での研究を紹介したものだ。展示は5部門から構成されていた。1.は、導入部で、恐竜の化石や恐竜の模型、恐竜グッズなどのコレクションなど恐竜ファンの部屋という趣向。アンモナイトの化石、シーラカンスの化石なども展示されていた。2.の「恐竜を掘りに行こう」では、どうして化石を探仕方の説明。まず恐竜時代の地層を探し、地表を歩いて化石を探し、見つかれば全体を発掘する。発掘道具類も展示されていた。発掘した化石は石膏で固めて梱包し、ラボ(研究所)まで運ぶ。3.の「恐竜を調べよう」では、岩石から化石部分を取り出し、洗浄し→レプリカを作り、部分の場所を推測しながら骨格を組み立てる。さらに肉付けして外形を復元こともある。4.の「よみがえった恐竜たち」では、モンゴルで発掘され林原博物館で研究されたデイノニクス、エドモントニア、コリトサウルス、バリオニクス、アルロサウルス、アントロデムスなどの恐竜が展示されていた。5.の「体験コーナー」では、恐竜の骨の化石に触ったり、足跡の化石の上を歩いたり、サウロロフスという恐竜の足跡の化石の中に入ったりすることができる。写真はパンフレットより。左:大きなアゴを持つ肉食恐竜アロサウルス。右上:発掘、右中:化石洗浄、右下左から:コリトザウルスのとさか、復元されたデイノニクス、30センチの爪を持つバリオニクス

2008.05.04

コメント(0)

-

アオサギ

今日は、一日中在宅で、いろいろな雑誌(切手、パソコン、俳句、パズルなど)を読んだり、俳句の資料をまとめたり、雑事をしながら過ごした。昨日買った「ふるさとの風景切手の解説書」も面白く読んだ。日本にはまだまだ知らないいい風景がたくさん残っているのだということを知った。今日の画像は、昨日行った天王寺公園の河底池で見かけたアオサギ。ここにはいつも6~7羽のアオサギがいる。昨日はカワウも来ていた。ときどきダイサギも来るが昨日は見かけなかった。青鷺の 川底池に 立ち尽す

2008.05.03

コメント(1)

-

聖徳太子展

今日は、午前中は、郵便局に今日出た切手を買いに行ったり、パズルの検討結果のまとめや俳句の資料のまとめを行い、午後は、大阪市立美術館で行われている「聖徳太子展」を見に行った。帰宅すると俳句の同人誌が届いていて、私の句が築港集のトップに掲載されていた。今日出た切手は、「ふるさと心の風景」第1集夏の風景で、原田泰治が描いたふるさと風景画10枚が切手(80円額面)になったもの。36ページの解説書がついて1200円。切手との抱き合せ商法で、郵便会社も民営化して商売人になったものだと思う。美術館のカタログと比べると割高感はあるが、手軽感に読めるところがよい。聖徳太子展は、叡福寺に残る聖徳太子絵伝7幅の修復が完成したことを記念して開催されたもので、河内三太子と呼ばれる、叡福寺、野中寺(やちゅうじ)、大聖勝軍寺の寺宝を中心に聖徳太子にまつわる絵、巻物、彫像、地図、文献など122点をしたもの。展示は4章から構成されていた。第1章 聖徳太子絵伝第2章 太子廟と叡福寺の歴史第3章 河内三太子と太子信仰の遺宝第4章 河内三太子の名宝見所はやはり、叡福寺の「聖徳太子絵伝」だった。入室すると右手の壁に並べて掛けられたいる。皆んなじっくり見ているのでなかなか前に進めないし、後からでは説明が読めないので、ゆっくりでも前の人について行かざると得ない。今日は平日で空いていた方だろうが休日などはかなり込み合うことだろう。絵伝は、聖徳太子の五十三事跡と言われる生涯の出来事を絵にしたもので、いろいろな寺に異なるバージョンのものが残っている。時代順に2~4枚に描いたものが多いが、叡福寺のものは、4つの季節に分けて各季節2枚計8幅から構成されていて南北朝時代の作と伝えられている。(冬の1幅は江戸時代の作。この1幅だけ色彩が鮮やか)。絵巻物、冊子とともに、聖徳太子絵伝はいろいろな形で普及していたようだ。この部屋を見るだけで30分以上かかった。仏教を支持する聖徳太子が曽我馬子らとともに仏教排斥派の物部守屋と戦って勝利したことで、仏教の普及が進むことになり、太子は仏教の大恩人なのだ。次の部屋は聖徳太子の陵墓がある叡福寺にまつわるもので、陵墓や寺院建設関係の地図や資料が展示されていた。大阪府太子町にあり、寺の建物は信長に焼かれたが秀吉・秀頼により復興されたそうだ。やはり聖徳太子に関連する資料を最も多く所持している寺だ。普通は寺外には持ち出されないものが多く展示されていた。次の部屋は河内三太子と呼ばれる寺の紹介とその所持する寺宝の展示。叡福寺の南無聖徳太子像(木造)や野中寺の弥勒菩薩半跏像(金銅製)が素晴らしい。野中寺は、曽我馬子が建立したもの。大聖勝軍寺は、太子・曽我と物部との合戦場にある寺だ。次の部屋も同様に河内三太子の名宝を展示したものだが、聖徳太子とは直接関係のないものも含まれている。写真はパンフレットより。聖徳太子絵伝(叡福寺)上右から春1、春2、夏1、下右から夏2、秋1、秋2、左冬1左:パンフレットより聖徳太子絵伝春2の部分、一遍聖絵巻、木造南無仏太子像、木造聖徳太子孝養立像・二王子像、金銅弥勒菩薩半伽像、木造四天王立像春深し 聖徳太子の 事跡知る今日届いた俳句同人誌「築港」5月号で、築港集の最初に私の句が掲載されていて驚いた。今月の秀句にも選ばれていて次のような評が付いていた。 ◎その重さ 感じさせざる お松明 奈良東大寺二月堂では三月一日から十四日間修二会の行法が行われる。国家鎮護を祈願する。毎晩十一本のお松明が回廊を駆けのぼって走り抜けてゆく。相当に大きくて重いはずだが、軽々と持って駆けてゆく。「その重さ」といわれるとお松明の重量感を感じさせられるのに「感じさせざる」の表現が妙。

2008.05.02

コメント(0)

-

キジバト

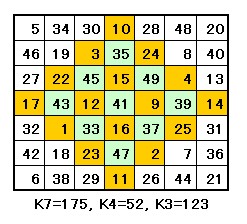

今日も、ほぼ一日中在宅で、昨日パズル仲間から送られて来た新しい問パズルの検討を行った。夕方になってやっと解けたので解を送付した。その問題は、7方陣の中に4方陣と3方陣が含まれる包括方陣で、中央の数を41に固定して解いて欲しいというもの。中央の数が10から40までは作ることができたが、41の場合だけがなかなか出来ないのだそうだ。プログラムを作って調べたが、なるほどなかなか解が出ない。しかし、解のありそうなところを探しては走らせていると遂に解が出た。一旦出るとその近辺に解が集まっているらしく1000個ほどの解を得た。下に、最初に得た解を示す。今日も、外出しなかったので、以前撮ったキジバトの写真をUPする。ふつう町や公園などで見られるのはドバトという鳩だが、キジバトは野鳥。ドバトに混じっていることもあるが、単独でいることが多い。羽の模様がきれいである。キジバトの目は うつろなり 草若葉

2008.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1