2008年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

胡蝶蘭

今日も、ほぼ一日中、在宅でパズル(対称星陣)の検討を行い、パズル会への報告書にまとめ郵送した。その後、別のパズル仲間から新しい問題が来たので、さっそく取り掛かった。まだ解けていない。今日の写真は、1月以来開花し続けて来た我が家の胡蝶蘭。やっと殆ど全ての花が咲き揃った。早く咲いた花はもう3か月以上も咲いたままだ。このままあと1か月は萎れないで、きれいで気品のある姿を見せてくれる。胡蝶蘭 咲いてそのまま 三か月

2008.04.30

コメント(0)

-

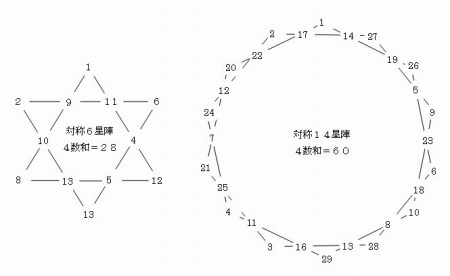

対称6星陣~14星陣

今日は、ほぼ一日中、昨日の句会のまとめを行ったあと、先日、パズル仲間から頼まれた方陣の問題に挑戦した。パソコンでプログラムを組み、意外に簡単に解を得ることができた。依頼された問題は、星陣であって数が対称にならぶものを作れというもの。例えば3方陣では、 294 753 618という並びは、中心に対して対称な2数の和がどこも10になっている。対称な組は4組ある。方陣では、4方陣でも5方陣でもこのようなものは存在するが、星陣ではこれまで発表されていなかったというのだ。5星陣などの奇数星陣では陣自体が対称形ではないから、対称星陣は偶数方陣に限る。また、対称方陣がある場合、点対称の位置にある2数の和は偶数でなければならないことが要求されるので、1から始まる連続数では作れない。実際に作ってみた結果、6星陣では、1から13までの数のうち7を除く12数で作れることがわかった。解は4個あった。その一つを下図に示す。同様に、8星陣では、1から17までの数のうち9を除く16数で作れ、解は4個だった。以下、14星陣まで全部の解を求めた。10星陣 1から21までのうち11を除く20数使用 解の数12個12星陣 1から25までのうち13を除く24数使用 解の数99個14星陣 1から29までのうち15を除く28数使用 解の数129個対称6星陣と対称14星陣の例を下記に示す。美しき 星陣の型 春の星

2008.04.29

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を念入りに行い、自信を持って句会に望んだが、期待に反して結果は惨々だった。5句のうち、先生から選ばれたのはゼロ、仲間から選ばれたのも2句でそれも各1票ずつ。総得票2票は、今日の参加者の中で最下位、過去の私の成績の中でも最悪であった。俳句というのは本当に難しい。自分ではいいと思っても他の人の共感を呼ばなければ何にもならない。かといって万人が共感するような句はすでに詠まれていて新鮮味がない。今日、仲間に選ばれたのは次の句。 空きのなき コインロッカー 春コート (1票) 壬生狂言 炮烙高く 積まれたる (1票)誰からもえらばれなかったのは次の句。 パソコンの 動作重たし 菜種梅雨 春愁や ローランサンの 絵の女性 妖精の パッチワークか 紫雲英(れんげ)の田今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎間延びして 時折眠し 壬生狂言 美代(先生ほか7票) ◎糠塗れ(ぬかまみれ)筍の今 茹であがる 嘉代子(先生ほか2票) ◎げんげ田の 人を癒して 土癒す(先生ほか1票) ◎刃を研ぎし 白き俎板 桜鯛(先生ほか1票)今日、最高点を獲得した句は、上記のほか先生の次の句。 晩春の 埠頭に巨船 投錨す 塩川雄三先生 (8票)その他、今日の佳句は、 尾をぴんと 張つて神事の 桜鯛 愛子 紫雲英田に 風あり風の 中に坐す 昇一 菜種梅雨 墨絵暈しの 信貴生駒 隆司などであった。今日の画像は、句会の前に立ち寄った大阪天満宮境内で撮ったもの。サツキの植え込み、西山宗因の句碑、戎門とその謂れ。門六つ 持つ天満宮 五月咲くサツキの上には葉ばかりになった梅の献木、その上にまたサツキの植え込み。西山宗因は、江戸初期の大坂で活躍した俳人で芭蕉にも影響を与えた。句碑には「浪速津に昨夜の雨や花の春」とある。戎門は以前からある天満宮の6つある門の一つだが、謂れの札は投下十日戎の復活を機に今年掲げられたもの。

2008.04.28

コメント(1)

-

淀川探鳥会

今日は、例月の淀川野鳥観察会に参加した。快晴に恵まれ参加者も15人と多かった。生憎干潟が出ない時間帯であったが、十三から柴島干潟まで2時間半かけて移動しながら、水鳥を初めいろいろな鳥を観察することができた。鴨類もまだ少し残っていて、カンムリカイツブリ、コガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロなどを見た。岸部では、セッカ、オオヨシキリの声がひっきりなしに聞かれ、姿も見えた。空にはヒバリ、ツバメが飛び、ミサゴも見ることができた。ユリカモメはまだ残っているが頭は夏の色=黒に変わっていた。柴島では水鳥を中心に見、コアジサシ、コチドリ、シロチドリ、ケリ、トウネン、ハマシギ、イソシギ、キアシシギ、ソリハシシギなどが見られた。鴨類はやっと見分けがつくようになったが、シギ、チドリ類はまだよくわからない。今日見た鳥は、前記のほか次のもの。カワウ、ダイサギ、コサギ、キジバト、ヒヨドリ、ツグミ、ウグイス、アオジ、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。計32種。写真は、コガモ(雌雄)、ユリカモメ、カンムリカイツブリ、ミサゴ、探鳥中の参加者、コサギ、ハマシギ、ケリ、コアジサシ。探鳥会 淀の河原の 春野愛で

2008.04.27

コメント(0)

-

大阪城

今日は、ほぼ一日中在宅で、テレビを見たり、ウェブサイトを見たり、俳句の資料を印刷したり、日経パソコンを読んだりなど雑用で過ごした。ウェブサイトは、友人から教えてもらったNASAの画像が見られるもので、地球の写真、惑星の写真、宇宙の写真、スペースシャトルの写真、船外活動の写真などが鮮明な写真で見られる。サイトの大きい画像の下の画像群(サムネイル)をクリックすると大きな写真が上に現われ、右の方のダウンロードをクリックするとさらに大きな画像が見られる。火星、土星や銀河などもくっきりと映っていていて感動ものである。今日は外出しなかったので、昨日撮った大阪城の写真を貼る。大阪城石垣の第一の巨石・蛸石(広さ60m2、重さ130トン)、新緑に包まれた大阪城、大棟の鯱瓦、天守閣から砲兵工廠の方の景観。大阪城 三代目なり 春の夢

2008.04.26

コメント(0)

-

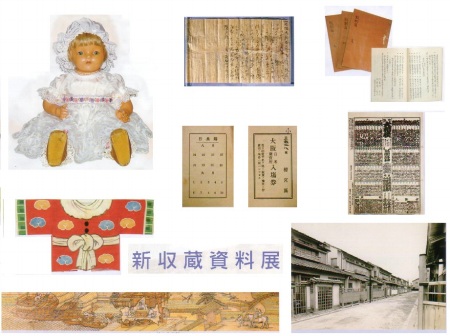

「天璋院篤姫展」「描かれた大坂城・写された大阪城」

今日は、午前中は昨日の美術館鑑賞をまとめを行い、午後は、大阪歴史博物館で開催されている「天璋院篤姫展」などを見にいった。大阪歴史博物館の常設展示場では特別展示「新収蔵資料展」が開催されていた。大坂の陣の新発見資料、近世大坂の町の生活・文化資料、近代大阪の社会・生活資料、料理旅館・瓢箪屋の資料、近代大阪の建築資料など数10点が展示されていた。画像はパンフレットより。青い目の人形「メリー」、河村従高軍功書、致制篇、大阪白米廉売所入場券(裏・表)、大阪相撲番付、お化け衣装、山口銀行本店壁面彫刻原画、同潤会此花住宅。「天璋院篤姫展」は、NHK大河ドラマ化を記念して開催されるもの。波乱に富んだ篤姫の一生が、時系列順に6つに分けて展示されていた。プロローグ 篤姫のふるさと薩摩 薩摩焼金蘭手菊流水文蓋物、薩摩切子紫色ちろり、桜島遠望図など第 1 章 御台所への道のり 昌平丸、老中阿部正弘、近衛家養女の件など第 2 章 婚礼 将軍家定と敬子 天璋院所用貝合せ道具、歯黒箱、切子酒瓶、江戸城吹上御庭の水彩画、家定筆松図、家定に養子の件など。第 3 章 江戸城大奥 歌道入門誓詞、香道具、香銘集、印、墨、天璋院所用小袖、雛道具、天璋院画像など。第 4 章 政府瓦解 徳川家存続への思い 戊辰戦争、岩倉による倒幕密勅の捏造、官軍隊長宛てお家存続の嘆願書状、家茂上洛、勝海舟、西郷隆盛などエピローグ 明治の天璋院 家達の擁立、天璋院の肖像写真、旅日記、家達袴着、天璋院の葬送図など展示されていたものは、薩摩から持参した特産品、輿入れ道具、着物、化粧品、文具などの愛用品、書状などと交流のあった人物に関する資料の数々200点。特に書状は、全部口語訳がついていたので、読むことができ、家定との間に子が生まれなかったことや、幕府が倒れる中で、最後まで薩摩と幕府の不仲を気に揉んで徳川存続に尽力して様子などがひしひしと伝わってきた。 画像はパンフレットより。天璋院画像、薩摩焼金蘭手菊流水文蓋物、薩摩切子紫色ちろり、天璋院所用貝合せ道具、歯黒箱、桜島遠望図、小袖など篤姫の 波乱の生涯 春嵐歴史博物館には2時間半ほど滞在し、まだ時間が早かったので、大阪城に行き、天守閣で開催されているテーマ展「描かれた大坂城・写された大阪城」を見た。写真のなかった昔は絵で、近代になってからは写真で、それぞれの時代の大阪城が記録されてきたことがわかった。現代の大阪城は昭和の初めに再築された日本初の鉄筋コンクリート建築で、豊臣、徳川の大阪城に続く3代目。先の大戦にも大破はしたが倒壊は免れたのだ。展示は次の8章から構成されていた。第1章 大阪城前史 石山合戦絵図、絵本拾遺信長記など第2章 豊臣時代の大坂城 大坂城屏風、大坂冬の陣屏風、本丸図、配陣図、合戦図、大坂物語、モンタヌス「日本誌」、夏の陣配陣図、東照宮縁起絵巻、夏の陣図屏風、大坂城築城・落城図など第3章 徳川幕府再築の大坂城 築城丁場割図、大坂市街図屏風、淀川堤屏風、大坂城図屏風、大坂城絵図、大坂町中絵図、大坂城全図、金城見聞録、摂営秘図、大坂城屋敷絵図、○○加番小屋絵図など。第4章 大阪市街図の中の大阪城 大阪三郷町絵図写、大阪図、大阪大絵図、摂州大阪地図、大阪全図など第5章 なにわの名所大阪城 航路屏風、名所図巻、浮世絵、絵本、大阪城八景など。第6章 大阪城の幕末・維新 大阪城炎上の写真。第7章 近代の大阪城 大阪全図、市中区分細見図、大阪実測図、大坂市全図、大阪城の写真、浮世絵、昭和6年再築時の設計図、7年の竣工式写真、軍の使用(砲兵工廠)第8章 戦後の大阪城 破壊された城、平成8年の大修理などの写真。画像はパンフレットより。右:大阪夏の陣図屏風、鉄骨組み上げ中の大阪城天守閣、大阪市街・淀川堤図屏風、幕末の大阪城、大戦で崩れた二の丸石垣

2008.04.25

コメント(0)

-

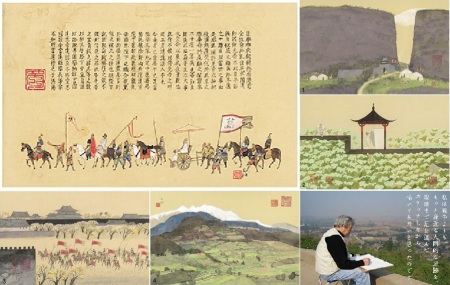

「阿武光雅展」「中山忠彦展」「河鍋暁斎展」

今日は、朝のうち雨だったが、昼前には止むとの予報を信じて外出し、美術展3つを見た。先ず大丸梅田で「阿武光雅の絵本三国志展」、続いて京都に行き食事後、高島屋の「中山忠彦 永遠の女神展」を見、そのあと、京都国立博物館の「絵画の冒険者 暁斎」を見た。「阿武光雅の絵本三国志展」は、肺がんを宣告された絵本作家の阿武氏が2004年から4年がかりで画き上げた93枚の三国志にまつわる風景画を展示したもの。展示は第1章:魏国定礎 28点、第2章:臥龍遠謀 16点、第3章:三国鼎立 15点、第4章:魏蜀攻防 15点、第5章:盛中亡世 19点に分けられていて、一つひとつの絵に説明が添えられていた。風景画の中には人物が画かれているものも多く、三国志の世界を浸ることができた。歴史は変わっても中国の山河の風景は三国史の時代と殆ど変わっていないのであろう。ビデオでは「三峡の旅」を放映していて、諸葛孔明、李白らの詩とともの三国志の舞台を紹介していた。なお、この絵は週刊朝日に連載中の「絵本三国志」の挿し絵となっているそうだ。画像は、孔明出師-四川・成都、剣門古道-四川・剣門関、妖婦貂蝉-湖北・襄樊、趙雲暮景-河北・正定、秦嶺故景-四川・翠雲廊、五丈原でスケッチする阿武氏。「中山忠彦 永遠の女神展」は、洋画家中山氏が良江夫人をモデルにアンティークドレスをまとった女性を描き続けた肖像画70点を一堂に展示したもの。1965年に結構い以来、74歳の今も夫人をモデルに画き続けているそうだ。夫人は年相応に顔は変わっていくが絵の中の夫人は少しも年をとらない。身につけているドレスやアクセサリー室内のインテリアは近世から近代ヨーロッパで使われたの豪華なもの。有名女優が纏ったものや有名デザイナの作品も多い。中山氏はこれらのドレス等を現地で買い求め300点のコレクションになっているという。それにしても、自分をモデルにこんなにも美しい絵をたくさん画き残してもらって、夫人は女性冥利に尽きるだろう。ドレスやアクセサリーなども10数点が展示されていた。画像は、窓辺1954(日展初入選作)、椅子に坐る1969.、装う1980、縞衣1981、Mdm.YoshieNakayama1992、華粧1996、黒扇1997、花のある部屋2004。中山の 描く女神や 風光るほぼ等身大の作品はまるで写真のようにリアルでみずみずしく圧倒された。特に肌の色、薄いベールに隠れた肌の色、レースを透した肌の色などを絶妙に画き分けているのに感心した。「絵画の冒険者 暁斎」展は、これまで幕末から明治初期に活躍した日本画の異才「河鍋暁斎」の作品135点を集めたもの。当初は狂斎号を名乗ったことでもわかるように独特の風変わりな絵が特徴だ。思わず笑いだしそうなもの、目をそむけたくなるものなどアイデア満載の作品ばかりだ。展示は次の8つに分けられていた。1.狂斎の時代 毘沙門天像、九相図など17点2.冥界・異界、鬼神・幽霊 鐘馗に鬼図など36点3.少女たつへの鎮魂歌 地獄極楽めぐり図など6点4.巨大画面への挑戦 地獄極楽図、新富座妖怪引幕など3点5.森羅万象 美人観蛙戯図など26点6.笑いの絵画 蟹の綱渡りなど20点7.物語、年中行事 月次風俗図など12点8.暁斎の真骨頂 地獄太夫と一休、河竹黙阿弥作漂流奇譚西洋劇、花鳥図、鯉魚遊泳図、北海道人樹下午睡図、大森彦七鬼女と争うの図、大和美人図屏風など15点画像は、毘沙門天像、九相図、新富座妖怪引幕、獄極楽めぐり図、鐘馗に鬼図、蟹の綱渡り、鐘馗に鬼図、月次風俗図、美人観蛙戯図、画像は、地獄太夫と一休、花鳥図、鯉魚遊泳図、大森彦七鬼女と争うの図、河竹黙阿弥作漂流奇譚西洋劇、大和美人図屏風 、北海道人樹下午睡図.暁斎の 奇怪なる絵や 春深し地獄太夫と一休では、三味線を弾く骸骨の頭の上に一休が乗って踊っている。北海道人樹下午睡図では、友人が昼寝しているまわりに動物や僧侶をたくさん描き、まるで釈迦の涅槃図のような構図にしている。一つひとつの絵がユーモアの満ち溢れていて本当に楽しい美術展だった。

2008.04.24

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会に参加

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。朝5時半に起きて、6時半に家を出、7時からの会に参加した。1か月ですっかり朝が早くなった。一か月前は家を出る頃にようやく日の出だったが、今日は起きたときにもう日が出ていた。気温も高くなり、30分歩くと、シャツ1枚なのに汗ばむほどだった。今日は、珍しい鳥を見た。といっても姿はなかなか見えないらしく鳴声だけ。ジュウイチという鳥だそうだ。大きさは鳩くらいだとか。「ジューイチーー」と鳴く。いい声だ。また、今は繁殖の季節で、あちこちに鳥が巣作りをしている。木の穴を利用したシジュウカラの巣、枯木に穴を開けたコゲラの巣などを見つけ、見ていると、親鳥が雌雄交替で餌を運んでいた。その他、ツグミ、エゾクシクイ、キビタキ、オオルリ、ヤブサメ、シロハラなどを見ることが出来た。写真は探鳥中の参加者、ツグミ、シジュウカラの巣、コゲラの巣十一の その名の通り 鳴いてをりシジュウカラはしょっちゅう親が出入りしているのだが、巣を離れるのも入るのも一瞬なので、写真に撮るのは難しく、結局撮れなかった。コゲラはときどき巣穴から外を覗いているのを撮ることが出来た。しかし遠いのではっきりとは写っていない。

2008.04.23

コメント(0)

-

一期一期会同期会

今日は、久しぶりに「一期一期会」の同期会が行われた。5年前にいきいきエイジング講座を受講したクラス20名で構成する会で、3年ぶりの会合に10名が集まった。OAPのフランス料理屋で昼食を摂りながら、現況報告をしたりして旧交を深めた。2時間余の食事のあと、大川沿いを散策しながら、造幣局の桜の通り抜けに行った。通り抜けは今日が最終日だが、花は見頃をぐんと過ぎ花より葉の方が多い状態で、人出も少なくゆったりと見ることができた。さすがに、「本日は大変込み合っています。立ち止まらないで前の人に続いてゆっくりお進み下さい。」というアナウンスはしていなかった。 花は殆ど見られないと諦めていたので、僅かに残った桜をむしろ愛しく思いながら鑑賞することができた。通り抜けの出口付近で記念写真を撮り解散となった。(込んでいたらこんな記念写真は撮ることは許されない) 次回の同期会はまた秋にでも開催の予定。写真は、会食の模様、OAP前にて、通り抜けの模様、造幣局の菊桜の前で。晩春や 三年ぶりの 同期会

2008.04.22

コメント(0)

-

葵祭事前セミナーに参加

今日はジパング倶楽部主催のイベント「葵祭事前セミナー」に参加した。これは来月15日に行われる葵祭を楽しむための予備知識を得るためのものである。下鴨神社楼門前に13時に集合し、13寺15分から参集館において説明会が行われた。参加者は約50名。先ず、ビデオで葵祭を構成する下鴨神社の行事である御蔭祭、路頭の儀、社頭の儀の内容を見せられる。50分ほどのビデオで、行列を見ているだけでは分らない多くの儀式があることを知った。その後、宮司さんから下鴨神社の歴史、下鴨神社の使命、糺の森のこと、葵祭の歴史、葵の意味、行列の構成、神饌の内容などについて詳しい説明を受けた。その後、境内の見どころを案内してもらった。舞殿、橋殿、唐門、三井神社と見たあと、巫女による十二単着付けの実演が行われ、雅楽の伴奏で舞が披露された。白い襦袢の上に緑の単、白、桃色、桃色、紅色、紫色、赤色の内衣を着、その上に青に上着、最後に着の唐衣を着て紐を結び、畳紙を挟んで終わり。この間約10分だった。一枚着るごとに紐を結び、内側の紐を抜き取る。今日の着物は10枚だがこれも十二単をいうそうだ。平安時代は20枚以上も着ていたらしい。髪からは日陰のカズラの糸(紐)を垂らして、手には緋扇を持つ。舞を見たあと、神餞を作る大炊殿のかまどなどを見る。今は使っていないそうだ。いろいろな行事で具えられる神餞の模型が展示されていた。この後、神服殿の内部を見せてもらう。ここは元々神官などの衣服を作っていたところだが今は使われていない。昔、御所が火事などのとき天皇が避難所として使っていた部屋がこの中にある。通称「空かずの間」、それを見せてもらった。立派な玉座が設えられている。しかしここは座布団に坐るもの。平成6年の平安遷都1200年行事で今の天皇・皇后両陛下が来られたときのために用意された椅子式の玉座も見せてもらった。結局両陛下は神前で坐ることができないと使われなかったということだが、そこでこれは通称「坐らずの椅子」。檜皮葺きの屋根は維持費が高くつくという話。千円札の面積を葺くのに千円かかるとのこと。さらに、御手洗の池、糺の森の原生林、流鏑馬の道などを案内してもらい、最後に河合神社の説明を受けた。いろいろと多くの知識を得ることができ、珍しいものを見ることができた。これで、葵祭の本番を見て、平安の昔をより深く偲ぶことができるであろう。写真は、下鴨神社の一の鳥居、糺の森、二の鳥居、楼門。新緑の 下鴨社殿 檜皮葺き残念なのは、説明会が始まる前にカメラが壊れて動かなくなってしまったこと。十二単の着付けも巫女さんの舞姿も写せなかったし、二度と見られぬ「開かずの間」「坐らずの椅子」も、折角のチャンスを無駄にしてしまった。壊れたのは古いカメラであるが、新しいカメラを予備に持って行けばよかったと悔やまれる。

2008.04.21

コメント(0)

-

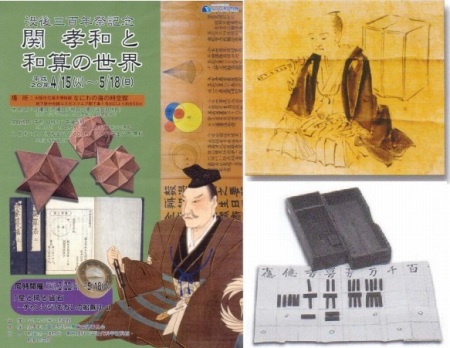

関孝和と和算の世界展

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などをみたあと、図書館に行き、午後は、「なにわの海の時空館」で開催されている「関孝和と和算の世界」展を見に行った。関孝和は「算聖」と言われ日本の和算の基礎を築いた人。今年は没後300年に当りこれを記念したいろいろな行事が行われるがこの展覧会もその一つ。「海の時空館」につくと、真っ先に展示会の会場へ向った。入口にビデオがありちょうど始まったところなので見た。30分の長いビデオであったが、関孝和のことがよくまとめられていた。展示会は次の4つに分けられていた。1.和算の世界 九九の歴史、二中歴(鎌倉)、毛利重能の「割算書」、吉田光由「の塵功記」 伝言ゲーム「遺題」、継子立て、清少納言知恵の板などが展示されていた。2.関孝和と和算家の系譜 関孝和の数学上の主な業績が紹介されていた。 1.式の表し方とその計算法 2.数学係数方程式のホーナーの解法 3.方程式の判別式 正負の根の存在 4.ニュートンの近似解法 5.行列式の発見 6.極大・極小論の端緒 7.無理数の近似分数 8.不定方程式の解法 9.招差法の一般化 10.ベルヌイ数の発見 11.多角形に関する関係式 12.円に関する計算 13.ニュートンの補間法 14・パップス・ギュルダンの方法 15.円錐曲線論の端緒 16.方陣・円陣 17.継子立て・日付学 西洋数学のレベルを超えるような高等数学を独自で編み出した能力は驚異である。また、後進も多く育て、孝和自身の著作25冊をはじめ、後継者の著作多数の原本が展示されていた。これらの書物のお蔭で、江戸時代、和算は武士から農民まで階級を問わず学ばれたそうだ。3.大阪ゆかりの和算家 大阪でも和算は盛んだった。宅間能清を初代とする宅間流が活躍した、2代目阿座見俊次、3代目鎌田俊清、4代目内田秀富、5代目松岡能一と続く。 算額もたくさんあったが、現在はほとんど残っていない。最近3つの寺社で算額が復刻掲示されたそうだ。(算額は全国では900面以上が残っている。) 生国魂神社(宅間流算額)、大阪天満宮(宅間流算額)、清水寺(福岡派算額) 「浪速28橋渡」という一筆書きのパズルの展示もあった。和算家として有名な建部賢弘、久留島義太、松永良弼の名前も出て来て、興味深い展示会であた。江戸時代暦の改暦について、渋川春海と張り合ったが、幕府に顔の利く春海の案が採用され孝和の案は退けられた。春海は出世したが孝和が挫折感を味わった。しかし、80年ほど後になって、孝和の案の方が正しかったことが証明された。学問の道にも賄賂が通用する時代だったのだ。写真はパンフレットより。孝和の肖像画は2種残っている。右下は算木と算盤(さんばん)。これで加減乗除、開平、開立、高次方程式の解も求められる。 風光る なにわの海辺 和算展帰りは天満橋で降りて、通り抜けの桜を見に行った。日曜日ということで混雑はしていたが、桜は見頃をぐんと過ぎ、花より葉の方が多くなっていた。最終日の22日に花は残っているだろうか。

2008.04.20

コメント(0)

-

万博公園の春の芽吹き

今日は、午前中はテレビで俳句王国などを見たあと、午後は、緑懇会のイベントで万博公園を散策し木々の春の芽吹きを観察した。1時30分にモノレール万博記念講演駅に集合。太陽の塔正面の中央口から入園。最初にリーダーの加藤先生から今日の見所の説明を受ける。「今日は皆さんに満開の花々を見てもらいます。花と言っても派手なものではなく、一見目立たない木々の花です。今、一斉に花を開いていて一番面白い時期なのです」そして、春は木々の芽や蕾が「張る」季節なのだと。園内を2時間半かけて周り、いろいろな木がそれぞれ独特の花をつけていることを教えて貰った。言われなければ花とは気が付かない花も多かった。よく見れば雌しべも雄しべもある。拡大鏡で見るとそれぞれがきれいな色・形をしている。木の花以外にも、園内の木の名前や特徴、小さな植物の名前なども教えてもらいながら、あっと言う間に時間が過ぎ、最後にまとめが行われた。「万博公園の森は30年前に植樹されたmのだが、今となっては密植しすぎていて、木が大きくなり難い。間引き・伐採には大きな費用がかかるのでそれが出来ないのだ」との話だった。写真は、散策の模様。太陽の塔と参加者、青空、梅の実、ハナモモ、チューリップ、散策中の参加者、ミズバショウ、カンサイタンポポ、タケノコ。一本の 雌蕊残して 椿落つこのほかにも、カワニナ、クレソン、キクラゲ、オウバイ、カスミザクラ、アキニレ、カクレミノ、クワの大木、チャノキ、スダジイ、雄しべが花びらに変わったツバキなど珍しいものを見ることができた。写真は、木々の花。アラカシ、イチョウ、ケヤキ、シロダモ、ブナ、マテバシイ、ミズキ、モミジ、ユズリハ。ほかに、シラカシ、ウバメガシ、ウグイスカグラ、クスノキなどの花も見た。シイの花は今はまだ咲いていないが、4月の末から5月初め頃一斉に咲くそうだ。今日も、いろんなことを勉強でき有意義なイベントであった。主催者に感謝している。

2008.04.19

コメント(0)

-

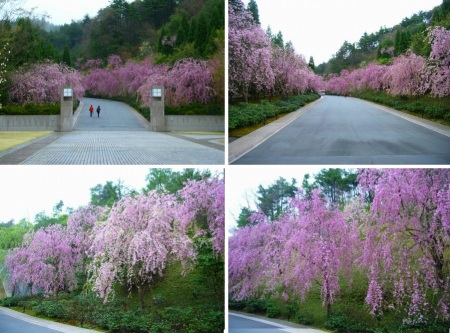

ミホ・ミュージアムと与謝蕪村展

今日は、わいずクラブ主催にイベント:「与謝蕪村」展プレミアム鑑賞会に参加した。会場の美術館もきれいで、学芸員の説明もわかりやすく、大変いい鑑賞会だった。朝10時の新快速で石山に行き、11時10分発のミホ・ミュージアム行き帝産バスに乗り512時過ぎに終点に着いた。50分のバスは長いと思ったが、まわりの景色を見ていると案外早く着いた。大戸川の渓流沿いの山道は、ヤマツツジ、山桜、椿などが咲いてきれいだった。開通した第二名神も途中で併走した。ミホ・ミュージアムは、山の中に突然現われた別世界。コブシや桜の花に包まれたきれいな美術館だ。先ずは、レセプションホールに入り昼食。主催者から今日の参加者は36名だと知らされる。無農薬の食材を使った料理は味もよかった。食事のあと、美術館までは徒歩10分ほどの散策路を通る。道の両側の枝垂れ桜は今まさに満開で見頃。数100本はあるだろう。と桜並木が終ると200メートルほどのトンネル。トンネルを抜けると美術館の入口が見える。写真は、満開の枝垂桜。桜満つ トンネルを抜け 美術館美術館は環境に配慮して、80%は地中に作られているそうだ。1時から学芸員による館内ツアーが始まる。まず美術館の説明。当館は、ルーブル美術館新館を設計したI.M.ペイ氏の設計で1997年に設立されただそうだ。館内のデザインも垢抜けている。まず、岡田学芸員から、与謝蕪村展の案内を受けながら作品を見る。主な作品について見所を説明してもらったので、理解を深めることができた。展示は次の8つに分けられて約60点が展示されていた。本当は期間中展示替えがあるので、全部で150点が展示されるとのこと。十便十宜図など、富岳列松図などは見られなかった。1.芭蕉への眼差し2.放浪の雲水時代3.放下鋒の幕の下絵4.新たなる出発5.駆け抜ける創意6.晩年の輝き7.俳画・書8.山水図屏風これほどたくさんの蕪村の絵を見たのは初めてで、蕪村は一流の画家であったことを再認識させられた。もちろん俳句についての知識も増やすことができた。画像は、「花の香や嵯峨の灯火きゆる時」の自画賛、「学問は(学んだ)尻から抜ける蛍かな」の画賛、太祇馬提灯図(師匠太祇との馬提灯問答)、山水図屏風(銀箔の上に画かれたもの大作、蕪村最晩年の作)蕪村展のあと、2時からは益田学芸員(2人合わせてマスダ・オカダ)から常設展の説明を受けた。5つの部屋があり、エジプト、ギリシャ・ローマ、西アジア、南アジア、中国の古美術が展示されていた。アルシノエ2世の石像、ノアの箱舟のような容器、ヘラクレス像、仏立像など見応えのあるものが多かった。説明付きの鑑賞会は3時に終わり、あとは自由時間となったので、喫茶室で少し休憩したのち、再度蕪村の作品をじっくり見て回り、枝垂桜の回廊を通って引き返し、16時7分のバスに乗って、ミュージアムをあとにした。バスは4時57分に石山駅に着き、58分の新快速に乗り5時43分大阪駅に着いた。本当に気持のよい有意義な一日であった。

2008.04.18

コメント(0)

-

「美と技の創造物」展

今日は、午前中は、大阪科学技術センターで開催されている「美と技の創造物」展を見て、午後は、郵趣サロンの会合に参加した。「美と技の創造物」展は、インターマテリアル機構の主催で、新しい材料技術9件が展示されていた。1.青いカーネーション:サントリーが開発。他の植物から青い色素を合成する酵素を遺伝子組替え技術で導入。2.青い蝶=ブルーモルフォ:大阪大学提供。南米の青い蝶の青い色は色素ではなく表面の微細構造によるもの。3.光を浴びると発色する繊維=モルフォテックス:帝人ファイバーが開発。青い蝶に原理を繊維に応用したもの。織物を染織せずに発色させる。結婚衣装に利用される。4.光を当てると光る蛍光ガラス:産技総研が開発。ガラスに金属イオンをドープして作る。紫外線を当てると赤や青にきれいに発色する。5.光を当てると光る蛍光ガラス:住田光学ガラスが開発。無色のガラスが紫外線を当てると赤、青、緑に光る。商品名=ルミラス、ルミーニ。6.ガラスの内部に絵を描く:京都大学平岡研開発。ガラス内部にフェムト秒レーザーで絵を描くことができる。ガラスの中に溶かし込む元素によって色が変えられる。7.蛍光に浮び消える紋様=有機蛍光フィルム:三菱化学が開発。青色の光を受けて3減食の蛍光を発するフィルム。フィルムの両面に異なる絵をプリントできる。8.現代の魔鏡:近畿大学が開発。鏡に光を当てて壁に反射させると文字が浮びあがる。鏡の裏面の微妙な凹凸がなせる現象。古代中国で作られていたものの復元なる。9.螺旋構造のカーボンマイクロコイル:岐阜大学が開発。巻貝など自然界に多い螺旋構造をカーボンの結晶で実現させた。写真は、それぞれの展示より。チューリップ 赤白黄色 新素材材料技術に関しては、現役時代には関心を持って開発の推移を見ていたが、退職後はすっかりご無沙汰になっていた。久しぶりに最新技術の一端に触れ懐かしい気分にさせられた。材料展示を見学したあと、郵趣サロンに参加した。今日は、T氏のコレクション拝見で、「世界の水産切手」と題して100か国の切手を100リーフにまとめ展示された。元々は魚の切手だけだったのが、イカなどの軟体動物、カニなどの甲殻類、クジラなどの海獣、水生動物、釣具・漁具にまで範囲が広がっているそうだ。よく集められたものと感心した。コレクション拝見のあとは恒例の盆回しとなったが、今日はあまり珍しいものはなかった。帰りにはまた、桜の通り抜けを見ながら帰宅した。帰宅と同時に雨が降り始めた。

2008.04.17

コメント(0)

-

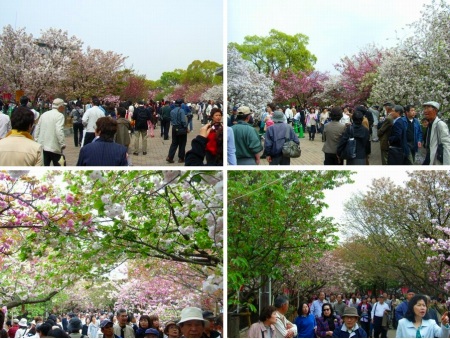

桜の通り抜け

今日は、午前中は、俳句関係の本を読んだりして過ごし、午後は、今日から始まった造幣局の桜の通り抜けを見に行った。通り抜けは、一週間遅いと思っていたが、案の定、見ごろを過ぎ散っていまった桜や葉桜になったものが、全体の3割くらいあった。しかし、見頃の桜もかなりあり、まだ数日は楽しめるように思う。ただ、行くのなら早いほどよく期間の最後ごろにはほとんど散ってしまうのではないだろうか。毎年思うのだが、造幣局の通り抜けの日程は、もう少し開花・見頃の日を真剣に予想して決めて欲しいものだ。例年、公開初日から見物客が押しかけ大入り満員でごったがやすのだが、今日は午前中雨が降ったせいか比較的空いていた。それでも、警備員は「只今場内は大変込み合っております。立ち止まらないで、前の人に続いてゆっくりとお進み下さい。立ち止まりますと、あとの方に大変迷惑となります。写真撮影はご遠慮ください」と叫んでいる。今日のような日には似つかわないアナウンスだが、警備員はまじめに言われた通り仕事をしているのだろう。写真は、通り抜けの状況。かなり緑色が目立つ桜も多い。短冊も 賞でて桜の 通り抜け通り抜けの桜は今年で125回目、桜(全て八重桜)の種類も125種となったそうだ。素晴らしい桜ばかりで、珍しいものもある。125種のうち次の59種は見頃であった。綾錦、衣笠、一葉、雨宿、塩釜桜、花笠、花染衣、関山、祇王寺祇女桜、菊桜、九重、兼六園菊桜、御衣黄、御室有明、幸福、紅華、紅笠、紅玉錦、紅虎の尾、紅時雨、紅手鞠、紅提灯、紅豊、高台寺、黒田百年、市原虎の尾、思川、糸括、朱雀、春日井、小手鞠、松月、松前琴糸桜、松前紅紫、鐘馗、水晶、数珠掛桜、静香、大手鞠、大提灯、大島桜、滝香、天の川、匂桜、日暮、八重曙、帆立、緋桜、普賢象、平野撫子、妹背、夕暮、楊貴妃、蘭蘭、林二号、鬱金、箒桜、簪桜、麒麟また、次の23種は散り花が多いか葉桜で、見頃を過ぎていた。伊予薄墨、衣笠、雨情枝垂、永源寺、菊桜、琴平、御信桜、御殿匂、幸福、紅豊、高台寺、佐野桜、手弱女、十六日桜、早晩山、太白、大島桜、日吉桜、馬路、白雪、白妙、八重紅大島、墨染など残り43種は見過ごしてしまった。桜には俳句の短冊が付けられているものが多く、俳句を読みながら通り抜けの桜を眺めるのも楽しいものである。「酔つ払ひ一人もをらぬ通り抜け」写真は、普賢象(雌しべが長く曲がっているのが、普賢菩薩の乗る象の鼻に似ているから)、雨宿(葉の下で花が雨宿りしているよう)、菊桜、大手鞠

2008.04.16

コメント(0)

-

平城遷都1300年のマスコット

今日は、ほぼ一日中在宅で、昨日の句会のまとめに費やした。天気がよく外出するとヒノキの花粉を浴びるので、それを避けるためでもある。句会のまとめを終えテレビを見ると、先月から話題になっていた平城遷都1300年のマスコットキャラクタの名前が「せんとくん」に決まったというニュースが流れていた。「せんとくん」は遷都でそのままだが、セント=Saint=聖者の意味もあるとのこと。名前はさることながら、マスコットの絵が不評のようだ。私は、一目見たとき、これは奈良らしいインパクトのあるキャラクタだと思った。なるほど可愛いという点では他のイベントのキャラクタに及ばないかもしれないが、これはこれでいいのではないかと思う。ただ、奈良県の決め方や発表の仕方には問題があるのかも知れない。もう少し、県民と対話を取りながら決めて行けばよかったのにと思う。ニュースによれば、地元商店街もこんなキャラではお客さんを呼べないとか、寺院では仏像を冒涜するものだとか言って反対しているようだが、まずいことになっていると思った。県ではあくまでごり押しをするそうだが、力でねじ伏せるのではなく、理解を得るような対話や説明をすべきである。画像は「せんとくん」の4つの姿(立つ、歩く、寝る、悩む)と、はばタン、たわわちゃん、ひこにゃん。かわいさでは「せんとくん」は負ける。奈良県に 春の嵐や けんとくん

2008.04.15

コメント(1)

-

今日は吟行句会

今日は、吟行句会の日だった。昨日まで雨を心配していたが、出かける頃にはほぼ止んでいた。吟行場所は鶴見緑地。9時に家を出たが、30分に待ち合わせ場所に着き一番乗りだった。10時の定刻には間がある。地下鉄の鶴見緑地駅の前の広場はチューリップ・パンジーなどの花がいっぱいだった。次第にメンバーが集まり、10時になったが3人がまだ来ない。会長の原田さんが駅で待つことになり先発隊が出発した。桜は見頃を終え落花盛んといったところだが、鶴見緑地はいろいろな花で満たされていた。花蘇芳(はなずおう)、ルピナス、クリスマス・ローズなど、これまで知らなかった花の名を教えてもらったりしながら園内を回遊し、句を考える。風車の丘のチューリープはちょうど満開で絶景であった。その向うに一際目を引くのは、キクモモという妖艶で鮮やかな色をした花だ。日本庭園の近くには新緑に映える滝もある。若葉もきれい。黄色や紫色の若芽の木もあるが、名前は分らない。バラ園の見頃はまだ1か月ほど先のようだ。1時間半ほど回遊し俳句を作り、午後の句会場へ引き返した。5句を出句するのであるが、あまり推敲をする時間がなく、荒削りのまま出句することになった。前回と同様、結果はあまりよくなく、先生から1句だけが選ばれ、仲間から2句が選ばれ、他の2句は誰からも選ばれなかった。先生に選ばれたのは次の句。 登り来し 視野に風車と チューリップ (先生ほか2票)仲間に選ばれたのは次の句 風渡る 風車の丘の チューリップ (4票) チューリップ 風車ゆっくり 回りをり (1票)だれからも選ばれな買ったのは次の句。 チューリップ 満つ公園は 定休日 雨上り 鶴見新山 笑ひ顔今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎花筏 水の動きに 逆らはず 球代(先生ほか4票) ◎春の鴨 池の探索 まだ止めず 可奈子(先生ほか1票) ◎花疲れ 手鏡そつと 出して見る 初江(先生ほか1票) ◎チューリップ 赤白黄の 風のあり 幸男(先生)今日最高点を獲得した句は次の句。 地に色を 返し尽せし 桜花 昇一(先生ほか9票)先生の句で一番人気のあったのは次の句。 チューリップ 人に虚と実 ありにけり 塩川雄三先生(7票)写真は、大池まわりの桜、風車の丘のチューリップ、キクモモ、新緑と滝チューリップ 風車の丘を 飾り立つ

2008.04.14

コメント(0)

-

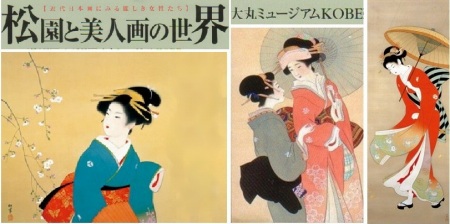

上村松園と美人画の世界展

今日は、天気もよく、体調もほぼ回復したので、神戸大丸で開催されている「上村松園と美人画の世界展」を見に行った。入場するまで、「上村松園の美人画」展だと思っていたが、実際は「上村松園と美人画」展で、上村松園だけでなく日本の画家29人の美人画が一堂に集められ鑑賞することができた。29人と展示数は次の通りだった。(数字のないのは1点)上村松園(28)、菊池契月(4)、伊藤小坡、北野恒富(2)、鏑木清方(3)、池田蕉園、池田輝方(2)、竹久夢二(3)、山川秀峰、土田麦僊(2)、甲斐庄楠音、岡本神草、木谷千草、島成園(2)、谷角日沙春(2)、梶原緋佐子(2)、三木翠山、伊東深水(3)、寺島紫明(3)、小倉遊亀、北沢映月(2)、中村大三郎(2(、中村貞以(3)、守屋多々志、広田多津(2)、森田曠平、石本正、三谷十糸子(2)、橋本明治 29名。こうして並べて見ると、松園の美人画は垢抜けていて透明性を感じる。松園の絵を見たあとでは他の美人画は色褪せて見える。松園と並べないで一人ずつの作品を見れば、それはそれで、個性的ないい作品なのであろうが・・・画像は、パンフレット、ウェブサイトなどより。上村松園「桜狩の図」s10、「桜かり図」s10、「志ぐれ」s11松園の 美人画に酔ふ 春の昼石本正「のれん」、島成園「おんな」、鏑木清方「二人美人図」、伊東深水「晴日」、竹久夢二「星まつ里」、菊池契月「朱唇」、池田輝方「幕間」、寺島紫明「爪」、小倉遊亀「少女」

2008.04.13

コメント(0)

-

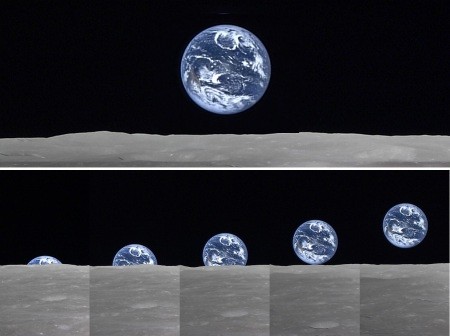

風邪で養生

今日も風邪の気だるさが抜けず、外出は控え在宅で過ごした。テレビを見たりウェブを見たりしてだらだらしていると、元気がなくなるということの意味がわかるような気がした。やはり、人間は元気でいることが一番大事だと痛感した。今日の画像は、先日のテレビで見た満月ならぬ「満地球」が月面から上る姿。昨年11月の地球の出も感動的だったが、そのときは完全な地球ではなく少し欠けていたそうだ。完全な「満地球」の出のハイビジョン撮影は世界で始めてのことで、このような画像が撮れるのは年2回だけだと説明され貴重なものだと納得した。春の夜 かぐやの写す 満地球上記静止画像を初め動画が、宇宙研究開発機構のウェブサイトで見ることができる。地球が見え初めて全部姿を現すまで40秒くらい掛かることがわかる。

2008.04.12

コメント(0)

-

風邪でダウン

ここ1週間、花粉症か春風邪か分らないような気だるい体調が続いていたが、昨夜は咳がひどく殆ど眠れなかった。朝になって医者に行ったが、風邪と診断され、うがい薬、抗生物質などを貰って帰った。熱は37度ほどの微熱。咳と喉の痛みは和らいだが身体のだるさは変わらない。一日中、ソファーに横になり、テレビを見ながら過ごした。いろいろしたいこと、しなければならないことはあるのに、する気にならない。今日の画像は、何もないので、一昨日撮影した不法トラックの写真。信号の変わる直前に飛び込んで来て結局交差点に入り切れず、歩道の上で止まった車。歩道全体を占領しているので歩行者は車の前か後を通らなければならない。こういう状況はあちこちでしょっちゅう見かける。少しでも前に行くか、後に下がって歩道を空けてくれればよいのにと思う。自分のことしか考えていない車が多すぎる。(走っている車を写したのではないことは、横方向の信号を見れば明らかであろう)目借時 交通ルール 破る人

2008.04.11

コメント(0)

-

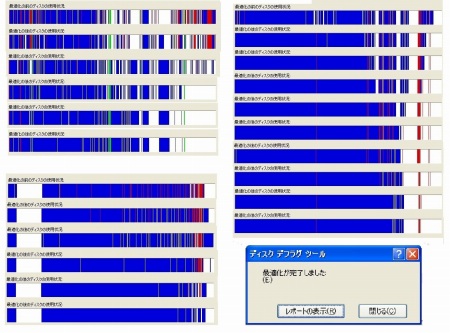

デフラグなど

今日も、花粉症か花疲れか風邪かわからないが、喉が痛く咳がよく出る症状が続いた。殆ど外出せずにパソコンの前に坐っていた。Windows Update、Internet Explorer7へのバージョンアップ、日経パソコンの「ウィンドウズテクニック50」の試行、デフラグなどである。朝、パソコンを起動すると、Windows Updateをせよというメッセージが出た。これは数分で終った。次にInternet Explorerを、バージョン7にアップグレードせよというメッセージが出た。バージョン6でも何も不便は感じていないが安全性などが高くなるとのことで、ダウンロードとインストールをすることにした。これは途中でやめようと思ったくらい長い時間がかかった。普通の場合、長くても数分で終るはずなのに、30分くらいかかった。恐らく、現在の設定を保持しながらのバージョンアップなので時間がかかるのだろう。あと何分かかるのかの指標もなにもないので、パココンが壊れて暴走しているのかと思った。Internet Explorer7自体は、画面表示が少し変わったと思うくらいで、どこが便利になったのかよくわからない。日経パソコンの最新号が届いたので、通読した。その中で、「ウィンドウズ速攻テクニック50」というのがあったので読んでみたが、殆どが知っていることばかりであまり参考にならなかった。また、ウィンドウズビスタ専用のテクニックが多いので、XPを使っているものには無関係のことが多かった。その中で時々はデフラグを行ってドライブを最適に保つことの重要さが書かれていたので、1年以上デフラグしていなかったことを思い出し、今日のような暇な日にやってみようと思い実施した。Cドライブは、56GB中38GB使用で最適化に50分かかった。Eドライブは、75GB中60GB使用で最適化に同じく50分かかった。Hドライブは、233GB中190GB使用で最適化に4時間50分もかかった。断片化されたファイル(赤い線)がだんだん少なくなっていく過程がグラフで示されるので見ているだけでも面白い。途中経過をコピーしておいて並べてみたのが下の図。左上:Cドライブ、左下:Eドライブ、右:Hドライブ、右下は「最適化が完了しました」のメッセージ。EとHとは断片化ファイルの赤い線がまだ残っているのに、完了してしまっている。なぜだろう。また、使用部分が左に詰められないで未使用部分が分散しているのも分らない。長閑しや パソコンの守 してゐたり

2008.04.10

コメント(2)

-

陶磁展 「天にささげる器」 「古代イランの造形」

今日は、一時、東洋陶磁美術館へ行った以外は、ほぼ一日中在宅で過ごした。ビデオで「ブルーサンダー」を見た。花粉症はまだ抜け切らず、くしゃみとともに咳も出るようになった。なんとなく鬱陶しい。陶磁美術館では、企画展「天にささげる器ー朝鮮時代の祭器」と特別展「古代イランの造形ー高田コレクション 土器と青銅器」を開催していた。15世紀に成立した朝鮮王朝は、儒教にのっとった祭礼を重視したが、このために様々な形の祭器が作られた。この展覧会では、粉青や白磁で作られた30点の祭器が展示されていて、時代とともに変化して行った様子を知ることが出来た。写真は、角杯、ほ(竹かんむりに甫の下に皿)、き(竹かんむりに良の下に皿)、耳杯、ほ、台皿、勺、杯と杯台、魚文洗。いずれも、農作物、海産物、酒などを神に供えるための器。古代イランは紀元前5~6千年の歴史を持つが、当時の土器や青銅器には個性豊かな造形が見られる。特別展では20点の造形が紹介されていた。写真は、広口杯、靴形杯、三足長頸杯、注口壷、動物形注口土器、注口壷を持つ男性、神獣飾祭器、注口壷、獅子文闘斧春昼や 古き陶器の 奔放さ映画「サンダーバード」は、1983年のアメリカ映画。1984年のロス・オリンピックを妨害分子から守るために開発導入された高性能のジェットヘリコプター「ブルーサンダー」の性能を余すところなく見せ付けるアクション巨編。空中戦あり、カーチェイスあり、息をも付かせないストーリ展開だ。一分間600発の弾丸が眼球に追随した標的に向けて発射できる装置、防弾の機体、音速を超えたスピード。こんな凄いヘリコプターがあるのかと驚いた。一機300万ドルという。写真は、ビデオカバーより。

2008.04.09

コメント(0)

-

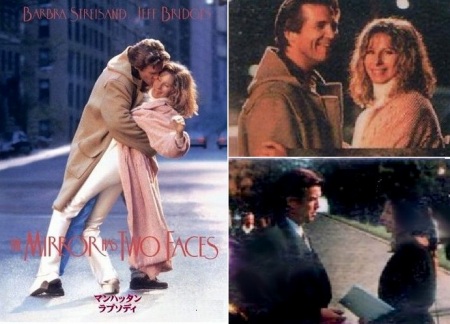

映画「マンハッタン・ラプソディ」

今日は、いいお天気だったが、ヒノキの花粉が最盛期ということなので、一時造幣博物館へ行った以外は外出は控え、殆ど在宅で過ごした。頭痛、喉の痛みなど、花粉症の症状は続いている。ビデオで映画「マンハッタン・ラプソディ」を見た。これは、1997年のアメリカ映画で、主演女優のバーブラ・ストライサンドが監督・音楽を務めている。バーブラは、ファニー・ガール、ファニー・レディで主演を演じているので見たことはあった。原題は「The Millor has two faces」というが、なぜか邦訳は、マンハッタン・ラプソディとなっている。その方が、ラブロマンスであることがよく分かるからか。主人公の男性が数学教授、女性が文学教授。結婚生活に自信が持てない熟年同士が知り合い、プラトニックな愛を育てて行く。お互いの潔癖さから誤解が生まれ、一時は破局かと思われたが、最後には妥当な結末となり、後味の爽やかな映画であった。大学の講義や二人の会話の中に数学の言葉がいくつも出てくるのも興味深かった。写真はビデオカバーより。主演男優はジェフ・ブリッジス。造幣博物館には、1度行ったことがあるが、もう一度行って見た。しかし、現在本館を改修中ということで、別の場所で小規模に開いていただけだった。コインの歴史とコインの製造工程の展示が主であった。本物の金塊・銀塊、千両箱、硬貨収納袋などが置かれていて、実際に持ち上げられるようになっていた。時価4700万円金塊は16キロで片手ではどうしても持ち上げることはできなかった。千両箱は20キロくらいで両手でやっと持ち上げられる。5百円硬貨が2000枚(百万円)入った袋は14キロでこれは片手で持ち上げられたが、1円硬貨なら100万円で1トンになるのだ。その他、記念貨幣の展示があり、最近はカラーコインに人気が集まっているようだ。写真は、金塊・銀塊、千両箱、コイン袋、カラーコイン。春うらら 意外に重き 金地金大川沿いの桜は、昨日の雨で殆ど散ったと思っていたが、まだかなり残っている。7分咲きのころと同じくらいだ。ただ、少し葉が見え始めている。

2008.04.08

コメント(0)

-

大川の桜

今日は、朝のうちは時おり日の射すほどの天気だったが、次第に曇り空となり9時過ぎから雨が降り始め、一日中降り続いた。雨が降る前の早朝、大川沿いを往復散歩して最後の桜を楽しんだ。昨日の日曜日、あれほど賑わった大川沿いも一夜明けると閑散としたもの。雨が近いためか散歩する人もまばらで殆ど人に出会うこともない。満開は過ぎ、落花盛んと言ったところ。風が吹けば桜吹雪がきれい。大川の川面は花筏の列が出来ている。こういう時期の曇り空を花曇、雨を花の雨という。写真は、人気のない満開の桜並木。造幣局の桜の通り抜けは、今年は16日から始まるのだが、もう既に3割くらいの木は満開の花を付けている。今週の9日から公開すればちょうどいいのに、一週間もあとでは、殆どの桜は散ってしまっているのではないかと心配だ。昨年の通り抜けは5日から11日までだったが、少し早い公開で、最終日にやっと5分咲きくらいになった。これを反省して遅らせたのだろうが、遅らせすぎた感じがする。役人の決めることは何かにつけてちぐはぐだ。造幣局の桜(柵の外からカメラだけを入れて写す)公開前 なるも見頃の 通り抜け帰宅後、花疲れなのか、花粉症なのか、頭痛がして身体がだるくなったので、在宅で過ごした。くしゃみ、目のかゆみ、喉の痛みもあり、やはり花粉症のようだ。これまでヒノキの花粉はそんなにひどくはなかったが今年はヒノキも強烈だ。知人から花粉症には甜茶がよいとの話を聞いたので、ちょっとウェブで調べてみた。利く人にはよく利くらしい。今年は手遅れなので、来シーズンは一度試してみたいと思う。

2008.04.07

コメント(2)

-

大阪府知事公館の初公開

今日は、午前中はテレビを見ながら過ごし、午後は大川端の桜を見がてら、大阪府知事公館の公開を見に行った。昨夜は寝苦しく、朝から喉が痛かったが、どうやら昨日マスクをしないで歩いたためヒノキの花粉を吸い込み花粉症がひどくなったらしい。薬を飲んでなんとか症状は軽くなった。大川端には大勢の花見客が来ている。花も人出も今日が最高だろう。明日は雨なので一気に散ってしまうかも知れない。画像は今日の大川端。大阪府知事公館は、橋本知事が売却を検討しているもの。今日は初めてに一般公開ということで見に行った。公館は大正12年建築。歴代知事が住居や会議に使用したほか、来賓の応接や会議、叙勲・褒章の表彰式などの行事にも利用されてきた。太田房江前知事は、本庁舎の知事室と併せて、公館で執務を行っていた。公館の買い手がつけば、今回が最初で最後の公開になるかもしれない。公開は一階の応接室1、会議室3だけで、2階の居室は公開されなかった。玄関前の庭には、上方お好み焼たこ焼協同組合に加盟する「大阪ぼてぢゅう」など有名店10店の屋台がずらりと並んでいた。写真は、屋台の並ぶ前庭と3つの会議室。知事公舎 花見帰りに 立ち寄りぬ

2008.04.06

コメント(0)

-

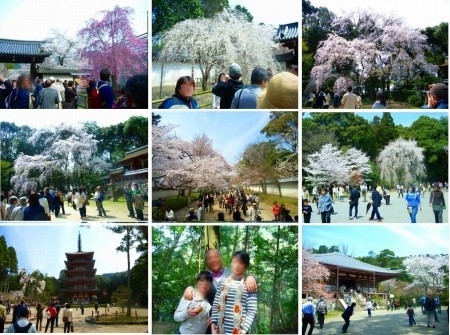

醍醐寺へ花見に

今日は、昔の職場仲間7人で、醍醐寺へ花見に行った。いい天気に恵まれ、桜も満開、仲間とは1年~2年ぶりの再会で、楽しい一日を過ごすことができた、といいたいのだが、今回は仲間に迷惑を掛けてしまった。11時、地下鉄醍醐駅に集合。弁当、飲み物持参で集まったのは、女性2名男性5名の計7名。それにしてもこの混雑はなんなんだ。満員の地下鉄からは次次に大勢の花見客が吐き出されて来る。醍醐寺まではバスもあるが歩く人も多く、駅からの徒歩の列に就いて行けば自然に醍醐寺総門に着くほど。総門を入ると桜、桜、人、人、人。たくさんの枝垂桜がきれいな下降曲線を見せている。一先ず入場料600円を払って山門をくぐる。境内には国宝の五重塔、金堂などがあり、見事な枝ぶりの桜も多い。しかし、境内は飲食禁止になっているので、弁当を広げることはできない。そこそこに見学を済ませ、弁当場所を探すことになった。醍醐寺は初めてというkaさん、kiさんを初め、参加者はあまり醍醐寺に詳しくないようで、私が上醍醐の方へ案内することになった。とはいえ片道1時間半もかかる登山は無理なので、中ほどの不動滝まで行くことを提案したが、結局、その途中の太閤花見の場所の立札のある付近でシートを広げることにした。(この場所は、1598年3月15日秀吉が贅美を尽した醍醐の花見を催した場所。410年も昔のこと、この付近に今、桜の木は一本もない。)しかし、平坦な場所はなく、山道を見下ろすような斜面しか場所を確保できなかった。桜の花はなく景色もよくない。坐り心地も悪く、うっかりすると滑り落ちそうになるが、とに角、参加者の再会を祝い缶ビールで乾杯。その後、日本種に変わり、弁当を食べながらの酒盛りが続く。男性5人で2升ビンを空けてしまった。このあとのことは、殆ど覚えていない。食事を終え、立ち上がるときに傾斜地だったためバランスを崩し、ばたんと倒れて顔面を地面に打ち付けて痛かったことは覚えている。恐らく、他の4人の男性のお世話になり、無事地下鉄醍醐駅まで連れて行って貰い、山科駅で新快速に乗替えさせて貰ったようだ。大阪駅に着いたとき、隣に坐っていた見知らぬ人から「大阪ですよ。大阪で降りるんでしょう。」と言って肩を叩かれたのにはびっくりした。恐らく京都で降りたKaさんが「この人を大阪で下してやって下さい」と頼んでおいてくれたのだと思う。有り難い。こうして、花見の後半は無茶苦茶だった。他の参加者には大変なご迷惑をお掛けしたことと思う。本当に申し訳ない。食事のあと、醍醐寺から隋心院の方へ、散策などしたいと思っていたが果たせなかった。ともあれ、家には5時過ぎに帰り着いたようだ。その後、すぐに寝て8時ごろ夕食をとり風呂に入ってまたすぐに就寝した。写真は、醍醐寺の桜。人込みの 醍醐寺を出て 花の宴

2008.04.05

コメント(2)

-

大川端賑わう

今日は、いい天気となり花見日和だった。大川端は多くの花見客で賑わった。花粉がまたたくさん飛んでいるとのことで、私は外出の控え、久しぶりに部屋の掃除をした。掃除をするためには、散らかっている書類の整理をせねばならす、そちらの方に時間が掛かった。掃除機をかけられるようになったのは夕方だった。整理しなければならないのは、パンフレット類、写真、CD・DVD、ビデオテープなど。いずれもうまく整理ができず、結局広げるだけでまた元のまましまいこむことになる。写真は大川端の桜花盛り 川辺に活気 漲るる

2008.04.04

コメント(0)

-

鴨などの頭部

今日は、午前中は、句会の資料作りなどをして過ごし、午後は老人ホームに義母を見舞った。認知症のような症状が進んで、同じことを何度も繰り返し言ったり、呂律が回りにくくなったりする。しかし、人の顔はよく分かり見舞いの礼などは普通に言える。今日びっくりしたのは、○○さんからお茶を飲まないように言われたので飲んでいないが喉が渇いて渇いて」という訴え。誰がそんなことを言ったのと聴いてもはっきりしない。スタッフに尋ねてみると、「おしっこの回数が多いので、誰かが、余りお茶を飲まないように言ったのだと思うが、飲んでもらっても構いませんよ」とのこと。喉が渇いて苦しんでいるのに、介護の手間を減らすためとは言え、こういう理不尽なことを、入居者に押し付けているのは許せないと思った。家族がいない場では、どんなことをされているかわからない。いつからこんなことを言われているのが知らないが、今日義母からそのことを聞かなければ、義母はずっと喉の渇きを我慢して生活してに違いない。夜間は10数人の入居者を一人で世話しているので、ある入居者の世話をしている時に他の入居者から呼ばれるとパニックになる介護士もいるだと言う。どこの施設でも夜はこんなに手薄なのだろうか。他の階では夜間2人勤務なのに、この階は軽症者用なので一人勤務と決められているのだという(実際には手のかかる入居者もいるのに)。また、仕事が忙しいときでも、他の階からの応援を求めることはできないという。入居者のことより、介護士の言い分を重視する施設の考え方にも納得が行かない。こちらは世話になっている身なので、思いを伝えたいがどうしても遠慮がちになってしまう。今日は写真を撮らなかったので、昨日鶴見緑地で撮った鴨などの頭部の写真を紹介する。マガモ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、カワウ、アオサギ、ユリカモメ残る鴨 鶴見の池を 知り尽す

2008.04.03

コメント(2)

-

鶴見緑地へ

今日はお天気がよかったので、鶴見緑地へ花を見に行った。桜もたくさんあり、花見客も多く、ここも花見の隠れスポットだと思った。風車まわりのチューリップは早い株がところどころ咲き始めた程度で、見頃はあと10日ほど後になるそうだ。風車の丘から、ふるさとの森、国際庭園を経て大池に出た。池には、マガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、カワウ、アオサギ、コサギなどがいて、池畔の桜は満開だった。「咲くやこの花館」の食堂で昼食をとったあと、館に入り熱帯植物などを見ていると、1時から植物館スタッフによるガイドツアーがあるとのことで、少し待ってそれに参加した。約1時間かけて館内の見所を説明してもらった。このツアーは毎日3回行われているそうだが、今回が初めての経験だった。一人で見ていたら見落とすような花や説明板にない話などを交えてわかりやすい説明だった。興味深かったもの:ビカクシダ(着生植物)、バンダ(着生ラン)、オオオニバス、熱帯睡蓮、ビヨウタコノキ、マルハチ(枝の落ちた跡が逆八の字)、食虫植物(袋は葉の先端が進化したもの)、エンゼルトランペット(華岡青洲が薬用とした)、三尺バナナ、パラミソ、ハイビスカスガーデン、マンゴー、パパイヤ、タビビトノキ、サポジラ(チューインガムの木)、バニラ、トックリヤシ、フイリソシンカ、ヒスイカズラ(緑色の花)、ムシトリスミレ(食虫)、コマクサ(花が馬の顔の形)、黒百合、メコノプシス(青いケシ)、ザンセツソウ、ギンケンソウ(ハワイの高山植物)、アロエディコトマ(巨大アロエ、枝が二股)、ウェルウィチァ(奇想天外)、キンシャチ(アメリカの大サボテン)、バオバブ(星の王子さま)、ボトルツリー(ビンの形)、チューリップの原種(小さい)、トックリキワタ、フトモモノキ。ほかにもいろいろ見たが、記録も記憶もできなかった。ガイドツアーの後、館内の展示室の展示やビデオを見てから外に出、さらに園内を一周して帰宅した。写真は、岸には満開の桜、池には鳥がいっぱいの大池、園内の桃の花、風車の丘、桃や桜、花壇の早咲きチューリップ、ガイドツアー、緑色のヒスイカズラの花、黒百合、ヒマラヤの青いケシ(メコノプシス)大池に 満開の花 映りをり

2008.04.02

コメント(0)

-

大川の桜

今日は、一時図書館へ行くのに外出した以外は殆ど在宅で、電子辞書で遊んだ。図書館への途中、大川沿いの桜はまだ5分咲きくらいだが、大勢の人や船で賑わい始めていた。電子辞書の中には、いろいろなクイズがあるが、なかなか難しいものもあり、面白い。わかっていても、時間を決められると咄嗟には出てこないことがあり、知識とともに俊敏性も要求される。写真は、今日の大川沿いの桜の様子。花咲いて 大川端に 人の波

2008.04.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1