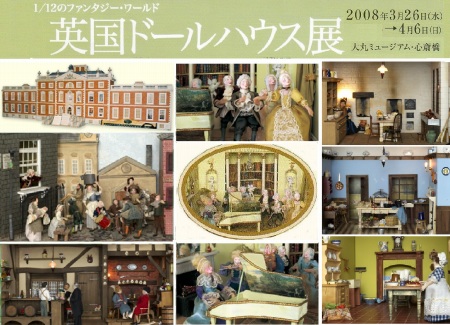

2008年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

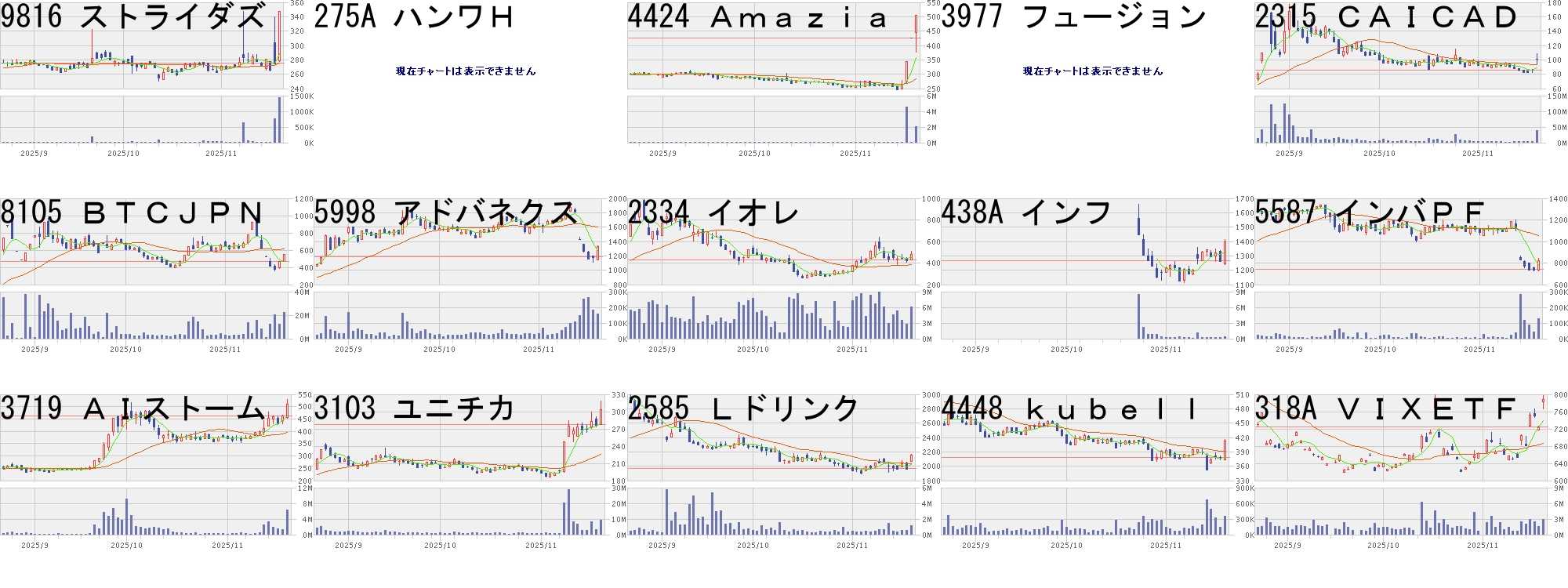

電子辞書購入

今日は、午前中は昨日の写真の整理などを行い、午後は、先日購入した電子辞書のマニュアルを読みながら過ごした。電子辞書は、広辞苑と英和・和英だけのものを昨年末に購入したのだが、さらに漢和辞書の機能が欲しいと思っていたところ、手頃なものが見つかったので半ば衝動的に買ったもの。俳句をするようになり漢字を調べることが多く、その度に漢和辞書を部首から調べていたのだが、部首がわからないとなかなか調べ難いし、分厚い漢和辞典は携帯にも不便だ。購入した電子辞書は、手書き入力ができるので、たちどころに漢字が見つかり、読みや意味がわかる。これは非常に便利だ。また、この辞書には、100の辞書・事典が入っているのだが、こちらの方はどのくらい使いこなせるかわからない。一応、使い方だけは知っておきたいと思ってマニュアルを読んだ。暇つぶしに見るだけでもいろいろと楽しめそうだ。国語関係では、広辞苑第6版、漢字源、古語辞典、カタカナ語辞典、ことわざ辞典、四字熟語辞典など8種、英語関係では、英英、英和、和英、英会話など10種、生活関係では、百科辞つ典マイペディア、日本国憲法、都道府県事典、冠婚葬祭マナー事典、手紙文例集、スピーチ文例集など11種、健康関係では、家庭医学大百科、ペットの医学百科、薬がわかる本、検査値がわかる本、サプリメント事典、漢方薬の手引きなど7種、趣味関係では、俳句季語便覧、俳句歳時記、ワインの知識、シネマ事典、スポーツ用語辞典など5種、トラベル関係では、旅行会話ー英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、韓国語、世界の料理事典など10種、パソコン関係では、パソコン用語事典、困ったときの本、IT用語集、インターネット用語集、略語事典など5種、ビジネス関係では、ビジネス用語辞典、環境経営事典、ビジネスキーワード、時事英単語集など6種、学習関係では、日本史事典、世界史事典、百人一首、国語名作集、英語名演説集、近代文学事典、古典文学事典、漢研ドリルなど10種、能トレーニング関係では、日本語クロスワード、英語クロスワード、ピンイントレーナー、おとなの常識、EQトレーナー、日本語クイズ、数字パズルなど7件が収録されている。複数の辞書を横断的に検索することもでき、見出し語をクリックするとそれについての説明が次次と得られるのは、インターネットのリンクと同じ方式なので便利だ。音声ボタンを押すと日本語でも外国語でも発音してくれるのも面白い。マニュアルを読みながら機能をチェックしていくだけでも、数時間を要した。必要に応じてマニュアルを見てもいいのだろうが、いざとなったらなかなか見られないものだ。これひとつ持っていれば、暇を持て余すことはないだろう。100冊の事典を買ったのと同じだから使えるものはできるだけ使いこなしたいと思う。漢字クイズも雑学クイズも数字パズルもある。俳句関係では、季語集、歳時記、古語辞典などが入っているのがありがたい。カシオの宣伝のようになってしまったが、お世辞は抜きでこれだけの性能のものが3万円ほどで買えるのが不思議なくらいだ。画像は、その電子辞書。カシオのウェブサイトより。三月尽 歳時記を見る 電子辞書

2008.03.31

コメント(0)

-

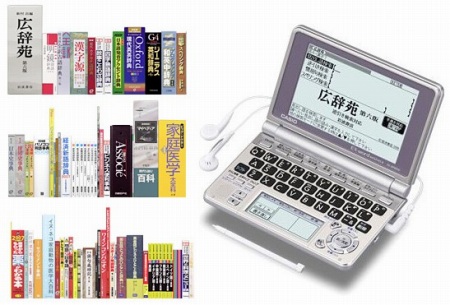

南禅寺界隈

今日は、朝から、京都・南禅寺界隈のウォーキングを行い、夜は、キッズプラザの8期卒業生の祝賀会に参加した。ウォーキングは、JR西日本の「京都おこしやす大学」の一環。10時に蹴上の京都市国際交流会館の会議室に集まり、日本風景写真協会理事の大西功先生から講義を受けたあと、午後から南禅寺界隈のウォーキングを行った。今日の趣旨は、写真を撮ることによって京都の歴史・景観をより深く鑑賞しようというもので、同じ風景でも写真の撮り方でよい美しい風景にできることを、先生の作品例をスライドで示しながら教えてもらった。南禅寺は、足利将軍家から信頼された禅寺の別格大本山。明治期に琵琶湖から疎水が引かれ、水路閣、インクライン、発電所などが作られた。境内を近代的な建造物が通っているのは珍しい。周囲には、都ホテルや明治の元老・富豪(山県有朋・野村徳七ら)の屋敷が並んでいる。疎水は明治18年から5年で完成したが、疎水の水は京都全域に供給されている。哲学の道の疎水は京都市内で唯一南から北へ流れる川だそうだ。午後は、周辺の見所についての話を聞いたあと、撮影ポイントを歩いて周った。経路は、疎水記念館、水路沿いの小径、京の街並、南禅寺三門、法堂前・焼香館、白戸塀、回廊、大玄関、水路閣、水路閣の上の疎水、インクライン、インクラインのレールであった。雨が降り少し肌寒い日だったが、桜の花は5分咲きくらいで十分に楽しめ、水路沿いの小径には、レンギョウ、雪柳、馬酔木、木蓮などがきれいに咲いていた。また、野村別邸の枝垂桜も満開に近く素晴らしかった。疎水、水路閣、発電所、インクラインなどについても広い知識を得ることができ、いいイベントだったと思う。写真は、野村別邸の枝垂桜、南禅寺三門、鐘楼前の桜、桜とハクモクレン、大玄関、水路閣、水路閣の上、インクラインの船台車、インクラインのレール桜咲く 疎水山門 水路閣4時半に解散となり、地下鉄、JRと乗り継いで帰宅したのは6時だった。すぐに、キッズプラザ卒業生の祝賀会に参加した。キッズプラザのインタープリターは任期が5年と決められていて5年勤めると卒業となる。私は昨年卒業したが、一年あとの後輩が今日卒業したのだ。その7人を含め、OB5人、現役5人の17名が集まり、歓談した。次は5月31日にハイキングをすることが決まった。写真は、歓談風景。

2008.03.30

コメント(0)

-

「アリスの恋」

今日は、午前中は、マンションの主催で、熱供給施設の見学を行い、午後は、ビデオで映画「アリスの恋」を見たあと、到着した俳句の同人誌「築港」を拾い読みした。見学会には22名が参加した。意外に少ない参加者だった。マンションの熱供給は、OAP熱供給株という会社が行っていて、OAP塔、帝国ホテル、マンションへ温水、冷水、蒸気などを供給している。地域冷暖房汁テムと言って、マンション内もホテルやオフィスと同じように冷暖房や温水が受けられる。ここのシステムの特徴は大川の熱を利用することにより、電気やガスの熱効率を高めていることだ。30分の説明と15分のビデオを見たあと、地下3階に設置されているボイラー、冷凍機、ガスタービン、パイプラインなどの設備を見学し、屋上の冷水塔や河水取水施設などを見学した。その後、マンションの地下一階にある熱交換施設も見学した。マンションでは冬は蒸気を受け入れ給湯用の熱水とエアコン用の温水にして各部屋に供給しており、夏のエアコン用には冷水も受け入れている。日頃あまり意識せず使っていた参加者も、大きな設備や太い配管を見て、驚いていたようだ。初歩的な質問がいろいろ出て、2時間の予定時間が30分以上もオーバーした。OAPの回りの桜も3~5分咲きくらいになり、多くの花が見られるようになった。写真は、河水の取水場所の説明を聴く参加者。ホテル前のシモクレン、ヨウコウ桜。花も芽も どつと噴出す 春なかば 映画「アリスの恋」は1974年のアメリカ映画。原題は、Alice doesn't live here anymore で、夫を事故で失ったアリスが子供とともに逞しく生きる姿を描くもの。サディストの男に騙され、もうこんな町には住めないと逃亡生活を続けるうちまた恋が生まれる。ハッピーエンドに終るのかどうかハラハラする場面もあったが、まあまあ順当な終わり方で見たあとの感動は余りなかった。画像はビデオカバー、ウェブサイトなどから。俳句同人誌「築港」にはまた、私の句が「今月の秀句から」の中に選ばれていた。嬉しい。 目刺焼く 瓦斯の火加減 焦げ具合塩川雄三先生の評:「鰯などの小魚を数匹連ねて、竹串でその目を刺し通し、振り塩をしてホしたものを目刺といって春の季語。普通火であぶって食べるがその焼き方に作者は含蓄を傾けているのだろう。ガスの火加減を工夫して焦げ具合まで工夫している。たかが目刺というなかれ、なにごとも工夫が大切だと教えられた思いだ。

2008.03.29

コメント(0)

-

映画「奇跡の人」

今日は、一時税務署へ確定申告書を出しに行ったほかは、一日中在宅で、映画のビデオ「奇跡の人」を見たり、「日本の歳時記」や日経パソコン誌などを読んだりしたりして過ごした。子供の頃、3重苦のへレン・ケラー女史と家庭教師のサリバンのことはよく、本などで読んで知っていた。昭和30年のへレン来日のときもニュースで大きく報じられたものだ。「奇跡の人」は1962年のアメリカ映画。へレン・ケラーの伝記ではなく、ヘレンの家庭教師として50年間付き添ったアニー・サリバンの奮闘ぶりを描いたもの。生後の重病で目も見えず耳も聞こえなくなったヘレンは、哀れみだけを受けて6歳までを過ごしたが、躾ができず次第に家族の手に負えないじゃじゃ馬になってしまう。そこへ呼ばれたのが孤児院で育てられた20歳のアニー。さっそく厳しい教育が始まる。両親の「雇われた身で無礼だ。もっと優しく指導すべきだ」の意見に対し、「6年間も同情しか知らなかった子が哀れです!」と反論。ヘレンにもなかなか受け入れてもらえず、両親からも信用されないまま、自分でもこの教育方針でいいのかどうかも確信が持てないまま、がむしゃらの手話教育が続く。試行錯誤の末、次第にヘレンからも両親からも信頼されるようになる。映画は初期の短い期間を描いただけのものだが、誰もが不可能と思ったことをしようと試み、それを成し遂げるアニーは、真に「奇跡の人」(原題は、The Miracle Worker)だと言える。ヘレン・ケラーは、ハーバード大学に入り、法学博士、人文学博士の学位を取得後、平和主義者、社会福祉家として活動することになる。アニーの献身的な教育がなければありえなかったことである。なお、この映画以来、ヘレン・ケラーのことを「奇跡の人」と呼ぶ人がいるが、原著者の真意はアニー・サリバン=「奇跡の人」なのだという。しかし、私としては「奇跡の二人」とした方がよいと思う。画像は、ビデオカバーより。春霞 へレンケラーは 三重苦「日本の歳時記」は、小学館から発売されている週刊百科式の本。第一号が特価で190円だったので買ったが、手軽に読め、俳句の雑学が身につくようなので、全巻予約したいと思う。

2008.03.28

コメント(0)

-

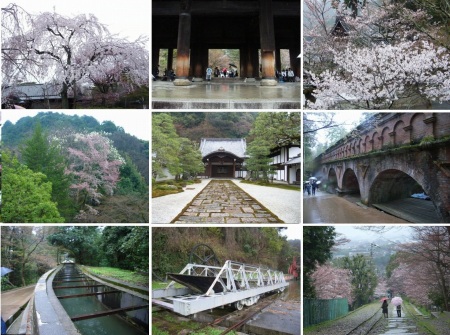

英国ドールハウス展

今日は、午前中は、確定申告の書類を作成したあと、大丸心斎橋で開催されている「英国ドールハウス展」を見、午後は、郵趣サロンに参加した。確定申告は、収入が年金だけなので、毎年還付申告なのだが、適正に税金を引かれているはずが、自分で計算して見ると、いつも数万円ほど余分に納めていてその分が還付されることになる。今年から税額の2割免除が廃止になったので、あまり還付はないだろうと思って計算したところ、例年より非常に多くの還付が受けられることがわかった。私の場合10数万円になる。これは知らない人が多いのではないだろうか。ドールハウスは、建築やインテリアを1/12サイズで再現したミニチュア模型で、17世紀のヨーロッパで普及した。これまでにも、何度か作品を見たことがあったが、今回の Maple Street ドールハウス&ミニチュアミュージアムのコレクションは、歴史的にも由緒あり、非常に素晴らしいものだった。会場には60点の作品が展示されていたが、どれも見応えがあり、建物、インテリア、道具、人物に至るまで実に細かく再現されていることに驚嘆した。17世紀のイギリスに行ったような錯覚に陥るほど何もかもがリアルに表現されている。展示は次の7つに区分されていた。1.ハウス 建物をミニチュアしたもの。中でも圧巻は1643年に建設されたウィンポールホールの模型で、1/12のスケールでも、幅5.1メートル、高さ1.8メートルもある。石造りで、3階建の40室以上ある部屋の内部まで覗けるようになっている。2.キッチン&リビング3.英国式インテリア 15世紀のチューダー&・ジャコビアン、17世紀のバロック、18世紀のアーリー・ジョージアン、レイト・ジョージアン、19世紀のリージェンシー、ヴィクトリアン、20世紀初期のエドワーディアンなどさまざまな様式のインテリアがあった。4.音楽のある風景 パット女史が制作した音楽をモチーフにした作品25点が展示されていた。なんだか音楽が聞こえて来そうな感じがした。5.人が出かけて行くところ 商店、医院、パブなどが展示されていた。6.ユニークな作品 自動車、ねずみの家、ナチスのガス室などが展示されていた。7.磯貝吉紀コーナー この展示の監修をしたドールハウス作家・磯貝の作品が展示されていた。画像は、パンフレット、ウェブサイトなどから。左列上からウィンポール・ホール、音楽のある町(1750)、パブ、中列:音楽のある部屋、右列:ジョージアン・キッチン、ヴィクトリアン・キッチン、エドワーディアン・キッチン。春昼や ドールハウスの 別世界関西郵趣サロンは、今月も郵友会との共催。各地の切手展などの情報交換のあと、盆回しが行われたが、今日はあまり得るべきものはなかった。

2008.03.27

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、早朝探鳥会の日、7時に大阪城公園噴水前に集まり、8時まで元山裕康先生の指導で山鳥を中心に観察した。その後、参加者有志と天守閣前の池まで行き、三三五五解散した。大阪城の桜もかなり咲き初めていて、桜と鳥と両方を楽しみながらひと時であった。今日は、カワラヒワ、ジョウビタキ、アオジ、シジュウカラなどをよく見ることができた。望遠の効くカメラを持参したのではっきりした写真を撮りたいと思ったが、山鳥は動き回るので望遠では追いかけることが難しくとうとう一枚も写すことができなかった。これも慣れが必要のようだ。また、双眼鏡で見ている間は写真は撮れないので、観察と撮影の両立は無理のようだ。元山先生の話。今年の初ツバメは3月18日だった。ツグミ、シロハラは今年は多かったが、そろそろ北へ帰っていて大分少なくなってきた。桜の花の蜜を吸うのは、メジロ、ヒヨドリなど嘴の細い鳥。スズメも桜の花に来るが花を食いちぎるだけ。ツグミの中にときどき腹が赤いのが混じっていることがあるが、それは八条ツグミという。アオジはホオジロの仲間で通はホオジロの仲間をエンベリザと呼んでいる。今朝、い1時間の間に見た鳥は、下記の通り。キジバト、コゲラ、ツバメ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、メジロ、アオジ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス 16種規定の時間が終った後、カワセミを見たいと思って、天守閣の前の池に行ったが最近はカワセミは来ていないということだった。代りにアオサギがいた。帰りの外堀では、キンクロハジロの群がいた。写真は、ツグミ、ヒヨドリ、アオサギ、キンクロハジロ帰る鴨 帰らざる鴨 淀の川なお、昨日も書いた桜の開花だが、大阪城の桜も殆どの木が2~3分咲きくらいになっている。しかし、桜門付近の標準木だけはなぜかまだ蕾ばかりだった。ここの桜だけが開花していないので開花宣言が出ないのだ。なぜ開花の遅い木を標準木に選んだのか腑に落ちないが、長年のしきたりを変えることはできないのだろう。夕方のテレビを見ると開花宣言が出たとのことなので、遂に標準木も開花したらしい。午後は、魔方陣の原稿の書き上げ送付した。約束の枚数をオーバーしてしまったが、どうにかなるだろう。カットされるのか、なんとか詰め込んでくれるのか。先日注文した映画音楽101曲とオールディーズ80曲のCDが到着した。上記の原稿を書きながら映画音楽の方は全部聴き終わった。1時から8時まで7時間かかった。続いて、オールディーズ80曲を聴いている。どちらもいいCDだ。

2008.03.26

コメント(0)

-

大川沿いのソメイヨシノ開花

今日は、ほぼ一日中、昨日の句会のまとめを行った。午後一時、図書館へ行き、帰りに大川沿いの桜の開花状況を見回った。大川沿いの桜は殆どの木が数輪以上の花を付けており、完全に開花状態だと言える。5分先くらいになっている木もある。しかし大阪城の標準木がまだ開花していないらしく、大阪の開花宣言はまだ出ていない。毎年、大阪城より大川沿いの方が早く咲くが、川に面している方が暖かいからだろう。明日は間違いなく開花宣言が出ると思う。写真は大川沿いの桜。大川に 彩り添へる 初桜

2008.03.25

コメント(2)

-

今日は句会

今日は句会、午前中は資料作り、出句する5句の選定、最後の推敲などを行った。句会の結果は鳴かず飛ばずで、やはり最後の推敲で考えすぎたのが悪かったのかもしれない。5句のうち先生に選ばれたのは1句。仲間から2句が選ばれ、残り2句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 JR ダイヤ改正 山笑ふ (先生ほか4票)仲間から選ばれたのは次の句。 古里の 変はらざる景 彼岸道 (2票) 草餅に 野山の色香 こもりゐて (1票)誰からも選ばれなかったのは次の句。 初蝶の ひ弱き中に 逞しさ 春場所の 力士のしのし 戎橋今日、先生の特選に選ばれたの次の句。 ◎春場所の 丁髷結へぬ 幼顔 千為子(先生特選ほか3票) ◎甲羅干す亀 石となる 彼岸寺 美代(先生特選ほか1票) ◎古墳みな 山のかたちや 鳥雲に 可奈子(先生特選ほか1票)今日最高の票を集めた句は次の句 初蝶の ゆらりきて舞ふ 石舞台 豊子(先生ほか5票)今日の先生の句で一番人気のあったのは次の句。 陽炎うて ゐる桟橋に 接岸す 塩川雄三先生(9票)今日の画像は、句会場に行く前に立ち寄った大阪天満宮に隣接する老松神社の桜。樹高10メートルの老高木で1分咲きくらいである。天満宮 高き老木 桜咲く

2008.03.24

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は、大阪自然環境保全協会主催の淀川探鳥会に参加した。毎月第4日曜日に開催され朝9時から12時までじっくりと探鳥できる。今日の先生は、いつもの中野勝弥先生に代り和田太一先生だった。阪急十三駅に集合して十三大橋から淀川沿いに柴島まで3時間かけて探鳥した。カモはそろそろ北に帰るものもいて、2月に比べ相当少なくなっていた。先月までカモを中心に見ていたが、今日のテーマはカモメの種類を区別すること。ユリカモメが一番たくさんいるが、その中に、カモメやセグロカモメが混じっているのだ。カモメはユリカモメより一回り大きく、セグロカモメはさらに大きい。嘴の色は、ユリカモメが赤に対してカモメ、セグロカモメは黄色、足の色は、ユリカモメが赤に対してカモメは黄色、セグロカモメは薄いピンク。十三干潟でも柴島干潟でも3種をみることができ、よく理解できた。ユリカモメの頭が早くも夏の黒色に変ったものもいることにも驚いた。また、セグロカモメの幼鳥は羽に茶色を帯びていることも確認できた。カモは少なくなったとはいえ、いろいろな種類を見ることができた。天気が曇りなので逆光になることがなく色もきれいに見えた。カモは雄がきれいで覚えやすいが次第に形を覚えると雌の方も見分けられるようになって来た。今日はコガモのペアを確認することができた。先月大阪城の梅林で見たアオジを今日も見ることができたのはラッキーだった。新しいカメラを持参したので、これまでより遠方の鳥をカメラに納めることができた。しかし、位置を探しピントを合わせている間に見失ったり逃げられたりして、写せなかったことも何度かあり、鳥を写真にとるのはやはり難しい。今日は、大潮で、時間的にも干潮に近く、多くの鳥たちが集まって来て、絶好の探鳥日和であった。曇り勝ちなので、花粉の飛散も少なかったものと思われる。今日見た鳥は次のとおり。カンムリカイツブリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、バン、オオバン、ユリカモメ、カモメ、セグロカモメ、コチドリ、イソシギ、チュウヒ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、ウグイス、ツリスガラ、アオジ、オオジュリン、カワラヒワ、ムクドリ、スズメ、ハシブトガラスの35種。写真は、カモメ、セグロカモメ、イソシギ、アオジ、探鳥する参加者たち、ヒドリガモ、コガモ(雄)、コガモ(雌)、オオバン百合鴎 群に鴎も 混じりゐて帰りにヨドバシカメラに立ち寄り、修理に出していたポケットカメラを受け取り、2GBのSDカードを買って帰った。SDカードは2年前は1GBで1万円だったが、今は2GBで3000円になっている。

2008.03.23

コメント(0)

-

関西スタンプショウを見る

今日は、午前中は、OMMビルで開催されている「第21回関西スタンプショウー全国切手展<JAPEX>大阪展を見に行った。帰路大川沿いを散策した。帰宅後は3か月ぶりにベランダの掃除を行った。関西スタンプショウは今日と明日の2日間開催され、メインの切手展のほか東郵便局が出張したり、十数軒の切手商がブースや関西各支部のブースも並ぶ。切手展の今年のテーマは「かけがえのない地球」。ここには8件の出展があった。特別展示では、中華民国の記念郵票、中国占領地の郵票、JAPEX記念凹版シートなど珍しいものが展示され、JAPEX招待展示では和桜青壱銭、手彫小型半銭葉書などJAPEXの入賞作品14件が展示されいずれも見応えがあった。その他、支部選抜作品が28件ありこれもそれぞれ特徴があり、切手を楽しみながらいろいろ勉強している様子が伺えた。一通り展示リーフを鑑賞し、記念押印を受け、保護ラップを買い、サロン関係者に挨拶をして1時間ほどで会場を後にした。写真は、スタンプショウの入口・受付、リーフ展を見る来場者、東郵便局の出張所、記念押印はがきと小型印。花便り 花の切手を 貼って出す大川沿いの桜を見ながら帰ったが、桜の蕾はもうすでに開花寸前の状態にまで膨らんでいる。明日か遅くとも明後日には大阪で開花宣言があるものと思われる。多くはソメイヨシノであるが、大川沿いにも白い色のヤマザクラの木があり、それは早くも開花していた。ヤマザクラは、マンション前にもあるのだが、帰宅してみるとこちらの桜も開花していた。写真は大川沿いのヤマザクラ。

2008.03.22

コメント(0)

-

ユキヤナギ

今日は、いい天気で、花粉が非常に多く飛ぶとの予報だったので、ほぼ一日中在宅で、パソコンデータの整理やバックアップなどを行った。何の整理でもそうだが、データの整理をしていると「あれこれはどんなファイルだったかな」とか「これはどんな画像だったかな」とか思いつい見てしまうことが多く、なかなかはかどらない。整理をしなければ二度と見なかったファイルなり画像なので、それもまた楽しいことではあるが・・・写真を撮らなかったので、先日撮ったユキヤナギの写真。小さな花でも大きく伸ばしてみると面白い。花びらの 桜にも似て 雪柳

2008.03.21

コメント(0)

-

小堀遠州ー美の出会い展

今日は、神戸大丸で開催されている「小堀遠州ー美の出会い展」を見に行った。帰宅後は、パソコンのデータをDVD-Rにバックアップする作業をしながら、録画ビデオで「ひかる源氏物語」を見た。小堀遠州は、近江小堀(現在の長浜)で生まれた。駿府城の造営を認められ家康から遠州守に任ぜられたことから、遠州と呼ばれている。築城、作庭技術に長け、茶道に秀でた。遠州流は400年続く茶道の家元で現在は13世が活躍している。展示は約130点が4つに分けられていた。1.美の出会い 遠州は幼少より茶道に興味を持ち、著名な茶人を知る。天皇、公家、将軍を初め僧侶、文化人、大名たちとの交流があり、利休、織部から影響を受けた。このコーナーには遠州に影響を与えた茶器、書画などが展示されていた。家光が絵を描きその絵が残っていることに驚いた。「世の人はそれはそれにてこの鳥をうそというこそ有名無実」2.遠州好み-多彩なデザイン 遠州は、駿河城をはじめ名古屋城、伏見城、大阪城、二条城、大徳寺、孤蓬庵、南禅寺などの庭園を造り、デザインセンスを発揮するが、その心は茶道に通じるものだった。水琴窟を発案したのも遠州だそうだ。大茶人となった遠州の茶は、利休のわび、織部の歪みに対し、綺麗寂びと言われた。「織部屈 綺麗キッパは遠江 お姫宗和にむさし宗旦」 ここには、遠州が好んだ様々な茶器が展示されていた。茶碗を初め花入、水指、水指棚、香合、香炉、中央卓、茶入、袋(金蘭、緞子、裂)、釜、茶杓、茶壷、砂鉢、文房具(筆、筆置、墨、墨台、筆洗、硯、硯屏、水注、軸、軸台)である。中国、朝鮮、阿蘭陀からも集めている。 3.遠州の眼-中興名物 茶器の名品は、大名物、名物、中興名物の3つに分けられるという。古来の名もなき茶器に遠州が価値を見出し命名したものを中興名物をいうのだ。遠州の審美眼の高さを示すものだろう。 4.もてなしの心 質素な茶室から綺麗な茶室へ「床飾り」や「文房具飾」を復活させたほか、茶道具に和歌のことばから選んだ名前をつけたことで、茶会に俳句の季語のような季節感を与える効果をもたらしたそうだ。 この他、特別展示をして、愛知万博に出品された13世家元宗実設計のプラチナ茶室「利庵」が展示されていた。秀吉の黄金の茶室の復刻版は大阪城にあるが、こちらはプラチナとは驚いた。この茶室の特徴は、プラチナの内装のほか、忘筌の間取りを真似、密庵の設えを真似、付書院を具え、朱塗の床柱を付け、アーチ型天井にしたことだそうだ。 画像はパンフレットから。阿蘭陀半筒茶碗、唐銅向獅香炉、藤原定家筆桜餅の文、利休作茶杓・抛筌作筒、大名物油滴天目茶碗銘・芙蓉台、中興名物膳所耳付茶入銘・大江、中興名物高麗茶碗銘・古手屋、鳥の子手喰籠、唐銅獅子蓋水次、雲鶴茶碗「敵打勝」文字、御本立鶴茶碗銘・池水、高取円座瓢箪茶入、祥瑞蜜柑水指画像はパンフレット、絵はがきなどから。孤蓬庵茶室「忘筌」、徳川家光筆嘘鳥之絵、13代宗実設計プラチナの茶室「利庵」、探幽・遠州両筆松原の絵賛、寄木風炉置棚「高麗台子」ほか、雲鶴手二連鶴茶碗春の雨 遠州の茶器 綺麗寂びこの展覧会は茶道の展示を主をしていて、造園の方にも関心のある者にはやや物足りない感じがした。しかし、庭の展示はしにくいので仕方ないのであろう。昼食は南京町で飲茶セットをとった。あつあつの7品とジャスミン茶で満腹になった。帰りにヨドバシカメラに寄って、DVD-Rを50枚買い、帰宅後、パソコンの内容の殆ど全部をバックアップのためDVDーRに移す作業をした。5時間かかって10枚40ギガ分を移すことができた。しかし意外に時間がかかるものだ。作業の合間に、以前テレビを録画しておいて「ひかる源氏物語」を見た。前日に「そのとき歴史が動いた」で藤原道長の生涯を見ていたので、紫式部や彰子との関係がよくわかり面白かった。

2008.03.20

コメント(0)

-

彼岸の墓参り

今日は、東近江(旧八日市)へ彼岸の墓参りに行った。朝から雨だったが、花粉症の私には外出は雨の日の方がよい。デパートでお供えを買ったあと、10時半の新快速に乗り、近江八幡に11時35分に着き、駅前で昼食をとり、12時39分の近江鉄道に乗り、八日市に13時に着いた。墓に行くまで雨が降り続いていたが、墓に着くと不思議に雨が小止みになった。墓には弟が2・3日前に参ってくれたらしく新しい花が供えられていた。墓に水をかけ、草をとり、持参した花、ぼた餅、酒などを供え、線香に火をつけ、天国の父母に手を合わした。「千の風になって」の歌を思いだしたが、この時間はお墓の下で眠っているような気がした。お参りを済ませ、帰路に着くと、雨はまた降り始めた。本当にお参りの間だけ小止みになってくれたのは、全くの偶然とは思えない。やはり、なにかが見守ってくれているような不思議な気がした。帰路、従姉の家に立ち寄り1時間ほど話をしたあと、帰阪の途に着いた。帰りの電車は普通だったので、15日に開業した新駅「島本」に停車した。駅のまわりは南側はある程度駅前らしくなっているが、北側は農地のままで、今後の整備が楽しみだ。小野薬品やサントリーの研究所が近くにあるそうだ。写真は八日市の墓彼岸会に 会ひし従姉と 趣味話

2008.03.19

コメント(0)

-

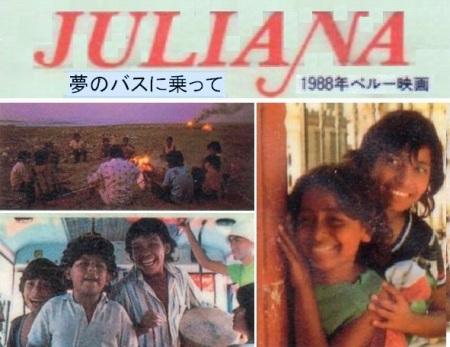

映画「夢のバスに乗って」「偶然の旅行者」

今日も、ほぼ一日中在宅で、雑事をして過ごした。午後、ビデオで映画「夢のバスに乗って」と「偶然の旅行者」を見た。今日も花粉や黄砂が多量に飛ぶ天気だった。少しだけ大川沿いを散策したが、すでに馬酔木、白木蓮、雪柳、ミモザ、万作、柊南天、沈丁花などの花が満開になっている。春はいろいろな花が一挙に咲き出す季節だ。「夢のバスに乗って」は1988年のペルー映画で、監督はフェルナンド・エスピノーサとアレハンドロ・レガスピ。貧しくも逞しく生きるストリートチルドレンを描いた映画だ。登場する子どもがみんな現実のストリートチルドレンであることに驚いた。即興の歌、リズム楽器、タップ、ケーナなど誰に習ったわけでもないのにプロ並の技を持っている。バスに乗って演技をし乗客からお金をもらって生活しているのである。画像はビデオカバーより。「偶然の旅行者」は、1988年のアメリカ映画で、製作・監督・脚本はローレンス・カスダン。事故で子供を亡くした旅行ガイドの作家の夫婦が離婚するところから始まる。ふとしたことから、犬の調教師の女性と知りあいお互いに引かれ合うようになる。そこへ元に妻から復縁を求められ、作家の心は二人の間で揺れ動く。そして最後の決め手は、「私はどちらを必要とするかではなく、相手のどちらがより私を必要としているかだ」だった。画像はビデオカバーより。黄砂降る 日本列島 黄変す

2008.03.18

コメント(0)

-

杏の花

今日は、ほぼ一日中在宅で、俳句の資料作成、メールの返事など雑事をした。午後は、図書館で借りた映画のビデオ「夢のバスに乗って」を見た。少し外に出るだけでも、花粉症の症状が出るので、この時期は外出は控えたい。今日は花粉のほか黄沙もひどかったようだ。外出をしなかったので、今日の画像は、先日大川沿いで見かけた杏の花の写真。毎年、桜の咲く前に一本だけ咲くのであるが、これまでは早咲きの桜かと思っていた。ところが、木に「杏」と書いた札が下っていて、今年初めてこれは「杏」だったのだとわかった。調べて見ると、杏の花は梅と桜の間に咲くらしい。しかし、花の色・形は桜にそっくりである。札がなければ今年も桜だと思っていたことだろう。杏咲く 大川沿jひの 散策路

2008.03.17

コメント(0)

-

「乾山の芸術と光琳」展

今日は、朝10時まで、NHK俳句、日曜美術館などを見たあと、京都文化博物館で開催されている「乾山の芸術と光琳」という展覧会を見に行った。食事のあと、1時間半ほどかけてゆっくりと鑑賞した。今回の展示は乾山の鳴滝窯の開設310年に当ることを記念して、乾山の生涯と作品の全貌を紹介したもので、影響を与えた兄光琳の絵や、鳴滝窯の窯跡からの出土品をまじえて、150点を展示したものである。展示は次のようなテーマで分類されていた。1.町衆の美意識-雁金屋・尾形兄弟の育った環境- 兄光琳とは5歳違い、京の呉服屋に生まれ、着物の図案に興味を持った。当時の図案帳、小袖、帷子、遊楽図屏風などが展示されていた。2.芸術家への道のり-憧れ・学び・交わり- 幼少時代から交流があり、二人に影響を与えた、本阿弥光悦、宗入、野々村仁清などの作品が展示されていた。光悦「赤楽兎文香合」、宗入「黒楽茶碗銘老の友」、仁清「色絵金銀菱重茶碗」などは素晴らしかった。3.鳴滝時代の乾山焼 乾山37歳のとき、海雲山法蔵禅寺のある鳴滝に移り住み小型の窯(金炭窯)で独自の焼物を焼く。これが13年間続いた。 この窯は2000年から立命館考古学研究所によって発掘が続けられていて、その出土品も展示されていた。ここの展示は次の3つに分類されていた。 I. 乾山焼の異国趣味 II. 乾山焼における王朝の伝統美 探幽「花鳥図画帳」が展示。 III. 琳派的造形への展開 これらの焼物に料理を盛り付けた写真も展示されていた。 鳴滝が、京の乾(北西)にあたることから乾山と号した。3.光琳と乾山-兄弟の合作- 二条丁字屋町時代と聖護院窯 江戸から光琳が帰ると二条丁字屋町で兄弟合作の焼物が作られるようになった。50歳から69歳までの時代で、数々の名品が生み出された。4.入谷時代と乾山の晩年 乾山は69のとき江戸入谷に移り、晩年は書画の制作に専念したようで、光琳様の絵をたくさん残している。画像は、パンフレット、ウェブサイトなどより。重文「銹絵染付金銀白彩松波文蓋物」乾山、「色絵紅葉文透彫反鉢」乾山作、「色絵花唐草文水注」乾山、重文「銹絵寿老人図六角皿」乾山作、光琳画、「色絵雪松文平鉢」乾山、「銹絵楼閣山水図四方火入」乾山作、光琳画 「色絵春草文角皿」乾山、「色絵源氏物語文香合」乾山、「滝図」乾山、重文「花籠図」乾山乾山の 陶器に盛らる 桜鯛この展覧会は、乾山の作品、乾山と光琳の合作が主で、光琳個人の絵は20点ほどのみだった。この展覧会のあと、企画展「池大雅と雛人形」を見た。池大雅の文人画10点と雛人形35セットが展示されていた。京の雛人形はすべて男雛が向って右に置かれているのが特徴だ。

2008.03.16

コメント(0)

-

千里丘陵を歩く

今日は、午前中は大川周辺の散歩をし、図書館へ行き、テレビの俳句王国を見たあと、緑懇会の行事で、千里丘陵の散策を行った。大川沿いでは何時も一本だけ早く咲く桜が今朝も咲いていた。1時30分、JR茨木駅に集合。リーダーの加藤先生から地図を配られ今日のコースの説明を受ける。町名に穂積とか春日という名のつく市街地を通りしばらく行くと春日神社に着く。穂積も春日も藤原氏の荘園の名残だそうだ。名神の下を潜り、茨木カントリーの東側を歩く。右が昔ながらの千里丘陵の森なのだ。今は人の手が入っていないので、常緑広葉樹の森に変わりつつあるが、昔は炭焼きなどを行われ、山の管理が行われていたところだ。ところどころで、説明を聞きながら山道を進む。アラカシ、アカマツ、クヌギ、コナラ、モチツツジ、ミツバツツジ、リョウブ、ネジキ、ソヨゴ、ヒサカキ、カナメモチ、シャシャンボ、ネズの木などを見てその特徴を教えてもらった。弁天宗の寺がある高台に上ると万博会場、阪大病院、住宅地、原始林などの地域が分けられている様子がよくわかった。ここで20分ほど休憩したあと、山道を下り、藤原荘園の水源として作られた松沢池という大きな溜池を見る。池を守る神社も作られている。池にはキンクロハジロ、ホシハジロなどが数十羽浮いていた。池の外れに春日丘公園という広場がありその一画に春日丘八幡宮というお社があった。このあたりが住宅地として開発されたとき(40年前)、学校などとともに神社も建てられたのだそうだ。今では土地の氏神として定着しているそうだ。春日丘小学校を抜け、万博公園東口付近で、今日のコースの終わりとなった。万博会場やニュータウンが出来る前の様子を思い浮べながら歩いた半日であった。最高気温が20度にも達する暖かいというより暑いほどのお天気で、すっかり汗をかいた。花粉の飛散も多かったようで、マスクをしていたが、目のかゆみ、鼻水などに悩まされた。写真は、春日神社、茨木カントリー倶楽部と原生林の間の道、炭焼きの跡らしい、原生林を歩く、アカマツ、開けた場所、弁天宗冥応寺付近、松沢池、春日丘公園と春日丘八幡宮。早春の 千里丘陵 散策す

2008.03.15

コメント(0)

-

メジロ

今日は午前中は、昨日のSNPオフ会のまとめなどを行い、午後は、介護ホームに義母を見舞った。義母は92歳だが、やや認知症が始まりかけている。人の顔はよくわかるが、話の繰返しが多く、同じ質問を何度もするのはやはり普通ではないのだろう。介護ホームの生活は退屈らしく、例えば、昼食が終って次のドリルまでの時間が待ちきれない、ドリルが終ると次の夕食までが待ちきれない。時計があるのに「あと何分ですか」と職員に何度も尋ねるのだそうだ。自分一人で何かすることができればいいのだが、誰かと一緒でないと何もできなくなってしまった。何度も時間を尋ねられる職員も閉口しているようなのだが、退屈させないで一日をもっと有意義に過ごさせるようにはできないのだろうか。入所前に見たパンフレットには充実した老後が過ごせると書かれていたが、記載内容と実態との間には大きなギャップがある。今日は写真を撮らなかったので、先日結城神社の梅林で撮ったメジロの写真。目の縁の 白を狙って 目白撮る

2008.03.14

コメント(2)

-

SNPオフ会に参加

今日は午前中は、昨日のバス旅行の整理などして過ごし、午後は、SNP(シニア・ネットワーク・パーティ)のオフ会に参加した。SNPは、1999年に発足したシニアの余生充実のためのメーリングリスト。日頃から有益な情報交換がなされているが、年1~2回オフ会も行われている。私自身は2年ほどご無沙汰しているので、懐かしいメンバーに会うために参加した。オフ会は2時半に始まった。参加者は梅田会場に12名、パソコン電話スカイプを使って、ロスアンゼルスのTu氏、上海のTa氏を交えて14人の参加だった。議題は、まず、K氏からマックのパソコンについての話、Tu氏から動画サイト「融合美」を利用したビジネス、I氏の世界秘境旅行報告など盛りだくさんだった。K氏のマックの話は興味深く聞いた。私はもともとマック派だったが、周囲の人が皆ウィンドウズを使っているためしぶしぶウィンドウズに変えて、不満を抱えながらなんとか使って来たのが実情だ。しかし、ウィンドウズはまだまだ使いにくいし、よくトラブルを起す。逆にマックは最近また特に使いやすくなったということで、デザインもすっきりしているし価格も高くない。次に買い換えるときには是非マックにしようと決心した。融合美は、ロス在住のTu氏が開発・開設された動画の検索システム。Y-tubeをはじめウェブ上に125000000もある動画の中から見たいもの検索することができるすぐれもの。開設後まだ10日であるが、氏から検索システム開発の難しさ・将来の夢について話があった。検索ではいかにポルノ動画を排除するかということ、将来の夢は、日本の技術を動画を使って紹介することだそうだ。まだ、知名度は低いが大変すぐれたシステムなので、すぐに普及するに違いない。融合美のアドレスは、http://www.yugobi.tv。下記にアクセスし、好きなキーワードを入れ、試してみてはいかが。I氏の世界旅行秘話はまた面白かった。インド、パキスタン、カラコルム、ネパール、モンゴル、ラオス、カンボジア、ベトナム、フィリピン等々、余り一般の人が行かないところに一人で訪ねていく度胸はとても女性とは思えないものだ。きれいに整理された膨大な写真資料を駆使しながら、参加の要望にあわせ、あちこちの珍しい光景を見せてもらいいろいろな見聞のお裾分けをしてもらった。うっかり触ると手が離れなくなる氷河の氷、灰色の山(現地の人から日本の山は緑色をしているのかと不思議がられた)、犬を食べる国ほか数々の冒険談を聞いた。最後に参加者一人ひとりの自己紹介と近況報告。上海のTa氏はスカイプで参加。中国では言論統制があるので発言には気を使うという話は印象的だった。弓道と町会長のMa氏、美術NPOのMi氏、陶芸のNi氏、ニュータウン再生のKa氏、珈琲通のNi氏、博学のA氏、ほかユニークな趣味を持つ人ばかりの集まりであった。座学のあとは、懇親会。一次会は「北の華」という居酒屋で8時まで、二次会は隣の喫茶店で9時まで、楽しいオフ会であった。写真は、上3枚:講演中の講師、中3枚:聴講中の参加者、下左より:自己紹介中のNi氏、一次会、二次会の模様。二年ぶり 集ひて飲んで 春の宵

2008.03.13

コメント(4)

-

二大観梅とお水取

今日は「二大観梅とお水取」というバス旅行に参加した。二大観梅とは、結城神社の枝垂れ梅と月ヶ瀬の梅林である。お水取は今日がクライマックスの日。お天気に恵まれ梅も見頃で最高の一日であった。天王寺を8時50分に出発。名阪道路に入り、9時15分に奈良県に入り、10時に伊賀SAに着いて休憩。10時20分再出発。10時45分ごろシャープの亀山工場を左に見ながら10時55分津市に入る。11時20分、最初の見学地「結城神社」に着いた。結城神社は、津市の伊勢街道沿いにある神社で、建武の新政を樹立した結城宗弘を祀っている。境内には300本のしだれ梅があり、今日は正に満開の見頃であった。これだけ多くの立派なしだれ梅を見るのは初めてで大いに感激した。見物客も多いのに、梅にはメジロがたくさん来ていた。40分間ゆっくりと楽しんだ。写真は、結城神社のしだれ梅12時に結城神社を出て、再び名阪に入り、関ドライブインに12時40分に着き、ここで昼食。13時15分に関を出発し、14時に次の見学地「月ヶ瀬梅林」に着いた。ここには1万本に及ぶ梅林があるという。以前にも来たことがあるが、その時は満開を過ぎて花は半分散ったあとだった。しかし、今日は、逆に2分~3分咲き。結城神社の立派な梅を見たあとでは少し物足りなかった。今年の冬が寒すぎたためらしい。ちなみに月ヶ瀬は奈良市に編入されているそうだ。写真は月ヶ瀬梅林の梅。右上は展望台「一目八景」からの五月川の景観、左下は梅林の祖「真福寺」の梅。15時にバスに乗り16時に奈良に着いた。奈良ホテルの前のなごみ館で休憩したあと、16時40分から食事場所の「神仙境」に移りやや早い夕食。17時15分、いよいよ今日のメインイベント=お水取を見るための列に並びに出かける。二月堂の前の広場はすでに見物客で満員だという。ではどうしてお水取を見るのかというと、見物は入替え制なので、並んでいればなんとか何度目かには見られるのだという。列に着いたのは、17時40分だった。お松明が始まるまで2時間近くある。お松明は11本上がる予定で、2本目が終ったところで広場に入っている人を入れ替える。警備している奈良警察の人の話では、このあたりに並んでいる人は6,7本目のお松明が間近で見られるはずだという。しかし立ったまま待つ2時間はやはり長い。6時半頃には日はとっぷりと暮れた。あと1時間。やっと7時30分になった。二月堂の方向で赤いものが動きはじめた様子だが、木々の影になってよく見えない。7時45分やっと列が動きはじめた。広場の人を入れ替えているのだろう。列は徐々に進み、松明の赤い点も次第に大きくなり、籠松明が認識できるようになった。8時ちょうどやっと庭の南端に上る。三月堂の前なのでまだ十分には見えない。「立ち止まらないで前に進んで下さい」と警備員に言われるが、前が支えて進めない。写真を撮る人が多いためどうしても立ち止まらざるを得ない。やっとよく見えるところに来たと思ったら「今日のお松明はこれで終了」とのこと。結局予定より人の流れが悪く、我々は辛うじて見ることができたのだが、我々よりうしろに並んだ人たちはは2時間待ったのに殆ど見ることは出来なかったようだ。それを思うと我々はラッキーだったと思う。写真は最後の2分間に撮った11本目のお松明。お松明 二時間並び 五分見るこうして、お松明も無事見終え、バスは一路大阪へ。9時半に天王寺に着き、10時過ぎに自宅に帰着した。今日はいいバス旅行であったが、お天気がよい分、花粉も多かったらしく、帰宅後、花粉症の六大症状(目のかゆみ、喉の痛み、くしゃみ、鼻づまり、鼻水、頭痛)に苦しんだ。

2008.03.12

コメント(0)

-

映画「愛の選択」「ホーム・アローン」

今日は、ほぼ一日中在宅で、昨日の句会のまとめを行った。午後、ビデオで映画「愛の選択」と「ホーム・アローン」を見た。「愛の選択」は、1991年のアメリカ映画。監督はジョエル・シューマーカー。白血病の青年と看護に雇われた女性の愛の軌跡を描くドラマ。女性の献身的な看護により青年の病状は回復に向う。すっかり健康になって二人は結ばれハッピーエンドかと思ったが、映画はまだ半分終っただけ。ここから青年の病状が再び悪化し、青年は別れようといい、女性は看病を続けるといい、タイトル通り「愛の選択」を迫られる。人生の選択を考えさせられ、涙を誘う場面が多かった。画像は、ビデオカバーより。「ホーム・アローン」は、1990年のアメリカ映。監督はクリス・コロンバス。クリスマス休暇をパリで過ごすため出発した総勢15人の大家族。慌てて飛行機に乗り込んだが8歳の子ども(ケビン)を家に忘れて来たことに気づく。一人残されたケビンの留守中の天真爛漫な生活ぶりがおもしろい。圧巻は二人組み強盗から家を守るため工夫を凝らして、次次と痛手を負わせる場面。最後のシーンもよく、とに角、痛快な映画であった。画像は、ビデオカバー、サイトなどより。花粉症 避けて自宅で 見るビデオ

2008.03.11

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会。午前中は資料のプリントをしたり、出句する5句の選定と最後の推敲をしたりして過ごした。句会の結果は上出来で先生から3句選ばれうち1句は特選だった。先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎その重さ 感じさせざる お松明 (先生特選ほか5票)先生に選ばれた他の2句は次の句。 日を受けて 光を返す 春の川 (先生ほか3票) 風待って 蒲公英の絮 風に乗る(先生)仲間から選ばれたのは次の句。 春雷に パソコン画面 怯えをり (2票)今日先生の特選に選ばれたのは、上記のほか次の句。 ◎蒲公英の 絮には絮の 浮力あり 昇一 (先生特選ほか9票) ◎捨てられぬ 鼻の欠けゐし 内裏雛 嘉代子 (先生特選ほか1票) ◎こてこての 大阪弁や 山笑ふ 可奈子 (先生特選)今日の先生の句で一番人気だったのは次の2句。 天もやや てこずつてゐる 春の雷 塩川雄三先生 (7票) 啓蟄や 天地の動き 微妙にて 塩川雄三先生 (7票)今日の句会は、欠席者が4人いて寂しかったが、その代わり3年前から休会していたM氏が復帰され懐かしい句会となった。句会のあとはいつも反省会と称して一杯飲みに行くのだが、今日は都合の悪い男性が多く、女性軍を誘っての反省会となった。写真は句会風景と反省会の模様。句の出来の よき日のビール 味のよし

2008.03.10

コメント(0)

-

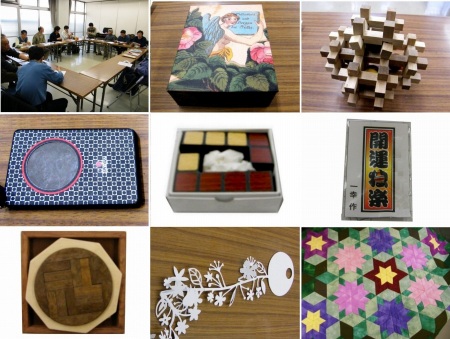

関西ぱずる会例会

今日は、午前中、NHK俳句、日曜美術館などを見たあと、午後から関西ぱずる会の例会に参加した。参加者は13名だった。各自自分の捜索したパズルや入手したパズルを発表しあう。いつもは発表が少なく定刻より1時間くらい早く終るが、今日は、先日行われた箱根パズる会の報告があったり、Y氏によるパズル解き大会があったため、ほぼ定時までかかった。写真は例会の模様と回覧されたパズルの一部。(回覧されたパズル、本の総数は100点を超える)中右は5ミリほどの独楽。花粉症 押して参加す 趣味の会

2008.03.09

コメント(0)

-

会社OB同期会

今日は、午前中は、ウェークアップ、俳句王国などのテレビを見たり、午後は、ビデオで映画「愛の選択」を見たりして過ごし、夕方から、会社OBの同期会に参加した。同期会は、昭和39年に入社した者の会で、年に一度の集まりだが、参加者はほぼ半数、いつもほぼ同じ顔ぶれである。退職後は関西以外の地で過ごしている者もいて、浜松からの参加者も含め25名が集まった。会場は、北新地にあるメンバーズラウンジ「K」。皆んな今は定年退職後の生活を楽しんでいる者ばかり、余暇の過ごし方について紹介し合ったり、健康保持の秘訣を聞いたり、欠席者の消息を話題にしながら、時間はあっと言う間に3時間余が過ぎた。画像は、そのスナップと集合写真。春の花 咲き出す頃の 同期会

2008.03.08

コメント(1)

-

梅の雄しべ

今日は、一時郵便局へ行った以外はほとんど在宅で、5日の郵趣サロンと6日の浮世絵展で入手した資料などの整理をした。郵便局へ行ったのは、リーフに消印を押してもらう場合、窓口係員によって拒否されたり理不尽な条件をつけたりされるので、その説明を求めに行ったものである。去る5日にはなかなか押して呉れず、新幹線の時間があるので、結局こちらが折れてしまったが、今日応対したM課長代理の説明では、本件は係員のミスだったとのこと。簡単に「ミスでした」で済まされては困るのだが・・・これまでにも何回かこうした係員の不手際に遇い辟易としているのだが、いつまで経っても改善されないのは、長年役人として庶民を小馬鹿にしてきた体質から抜けられないのであろう。今日の写真は、大阪天満宮の星合池の紅梅。カメラの接写機能を調べるため梅の花の雄しべを伸ばしてみた。梅の花 小槌のやうな 雄しべあり

2008.03.07

コメント(0)

-

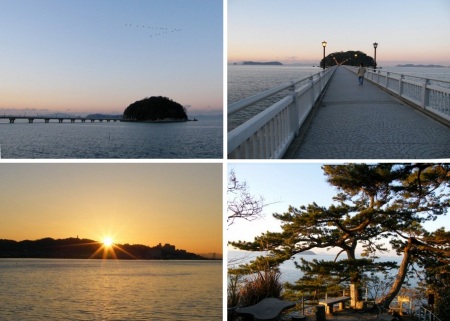

浮世絵名品展と北斎展を見る

今日は、朝6時過ぎに起き、ホテルの前の竹島まで散歩した。日の出を見てホテルに帰り冷えた身体を朝湯で暖めたあと、7時半から朝食。8時半にホテルを出て、名古屋に行き、浮世絵の美術展2つを見て、夕方6時、大阪に帰着した。朝、外に出ると寒かったが、日の出が近いらしく海岸線は赤みを帯びていて、うまく日の出が見られればよいがと思っていたら、ちょうど、竹島へ渡る400メートルの橋の真ん中辺りから見ることができた。海面に映るきれいな日の出だった。竹島、橋、日の出、島にある龍神の松朝食後、ホテルを8時30分に出て、蒲郡駅まで歩き、9時2分の快速に乗り、金山には9時40分に着いた。名古屋ボストン美術館は駅を出てすぐのところにあった。開館の10時まで待って入場。米・ボストン美術館に5万点収蔵されている中の130余点が里帰りして展示されているそうだ。展示は次の4つに分類されていた。1.浮世絵初期の大家たち 鳥居清倍、清信らの丹画、漆絵、摺絵、紅絵20点が展示されていた。2.晴信様式の時代 鈴木晴信、磯田湖龍斎、司馬江漢らの錦絵、銅版筆彩35点が展示されていた。3.錦絵の黄金時代 鳥居清長、一筆斎文調、勝川春草、喜多川歌麿、東洲斎写楽らの錦絵32点が展示されていた。4.幕末のビッグネームたち 歌川豊国、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳らの錦絵57点が展示されていた。画像は、パンフレットなどより。歌川国政「市川蝦蔵の暫」、写楽「石部金吉」、鳥居清倍「二代目藤村半太夫の大磯の虎」、二代目鳥居清倍「山下亀松の小野小町と・・・」、鈴木晴信「見立三夕」、鈴木晴信「寄菊」、磯田湖龍斎「雛形若菜の初模様」、歌麿「青楼仁和嘉女芸者の部」 鳥居清長「日本橋の往来」、北尾清演「吉原傾城新美人」、奥村政信「駿河町越後屋呉服店大浮絵」、司馬江漢「広尾親父茶屋」 国芳「讃岐院春属をして為朝をすくふ図」、司馬江漢「広尾親父茶屋」、広重「五十三次の内 丸子」、北斎「富岳三十六景の内 山下白雨」 じっくりと見て、終ったら12時半、2時間半も見ていたことになる。急いで次の名古屋市立美術館へ向った。ここでは「北斎展」を開催している。到着して昼食と済ますと1時半になっていた。見始めようとすると、計らずもうまくギャラリートークの時間になっていて、学芸員が見所を説明してくれるという。説明は、一つの作品について5分くらいかけて詳しく説明してくれるので、よくわかる。浮世絵には、いろいろな情報が散りばめられているので、じっくりと長い時間見るほど味わいが出てくるのだそうだ。チラッと見るだけでは作者に申し訳ない。一枚の浮世絵からドラマを読み解くことができるそうだ。この展覧会はシーボルトが持ち帰ったあと、オランダの国立民族学博物館とフランスの図書館に分れて保存されていた北斎の作品を里帰り展示したもので、次の2つに分類されていた。1.シーボルトと北斎 錦絵とその素描など69点2.多彩な北斎の芸術世界 版画57点、摺物11点、肉筆画24点、版本24点などギャラリートークでは主な作品だけの説明だったので、もう一度はじめから見直した。200点近くにのぼる膨大な作品を見終わると4時を過ぎていた。画像はパンフレットより。神奈川沖浪裏、神楽巫女、諸国滝巡り、四季耕作図屏風美人夏姿図、おしおくりはとうつうせんのづ、驟雨、凱風快晴、花見、踊独稽古春日和 名古屋浮世絵 展はしごボストン浮世絵展は4月6日まで、北斎展は3月23日まで。

2008.03.06

コメント(2)

-

合同郵趣サロンに参加

今日は、愛知県蒲郡で開催された合同郵趣サロンに参加した。まず、リーフ展に出展するリーフに日付印を押すため9時に大阪中央郵便局に行き、すぐ新大阪へ行き9時19分の新幹線に乗った。名古屋へは10時10分に着き、名古屋中央郵便局の駅前分室でまた日付印を押す。名古屋から蒲郡へ行き、駅前で昼食を済ませ、送迎バスでホテル竹島に12時30分ごろ着いた。合同郵趣サロンは、東京、東海、関西の3つの郵趣サロンの合同例会で、3地区持ち回りで毎年3月に行われている。今回は3地区から約50名が集まった。受付を済ませ、指定された席に着き隣席者と話をしながら待つうち1時30分開会。3地区代表から活動状況の報告がなされ、本日の参加者の紹介がなされたあと、一旦休憩で、その間にリーフ展の投票をしたり、オークションの下見をしたり、記念撮影をしたりする。記念撮影は晴れ渡った空の下、竹島と海をバックにいい写真が撮れた。14時30分からチャリティオークションが始まる。各自持寄った郵趣品を買ってもらって会の運営費に充てるのだ。欲しいものもいろいろあったが競りに負けて一品だけしか入手なかった。特に明治・大正期の封書数百枚ほどが700円とは安かった。リーフ展の人気投票は5人が入賞だったが私のものは選ばれなかった。説明をさせてもらえればいいのだが、こうした展覧会は本人の説明なしに審査されるのが普通なのだ。出展者のことばを添えるようにしたらよいといつも思う。続いて恒例の盆回し。時間が短かったのが残念だったが、パズル、数字、鳥、アニメ関連の切手を何点か入手できた。その後、各部屋で休憩。17時45分から懇親会。夕食をとりながらの懇談で、隣席の人たちとの話が弾み2時間が瞬くうちに過ぎ去る。その後、20時からはテーブルバザールで、各自持ち寄りの不要品を即売するもの。盆回しと違ってじっくり品定めができるのがよい。ここでも、切手、テレフォンカードなどをいろいろ入手した。こうして合同サロン第1日目は終り、温泉で身体を休めたあと就寝した。写真は、開会宣言、開会のことば、リーフ展、オークション下見、記念撮影、盆回し、部屋で休憩、懇親会、テーブル・バザール。春光の 知多湾ほとり 郵趣会写真は、私のリーフ(大阪中央、名古屋中央、蒲郡の消印が押してある)、記念タトウ、記念写真。

2008.03.05

コメント(0)

-

キンクロハジロ

今日は、午後一時外出した以外は殆ど在宅で、「魔方陣」の原稿を作成した。原稿はほぼ完了したが、やや字数をオーバーしてしまった。図を小さくするとページ内には収まるが、すでにかなり小さくしているので、字数を減らす方がよいかも知れない。外出したのは、一つは、新しく買ったカメラ用の充電式乾電池(ニッケル水素電池)を買うためだ。普通のアルカリ乾電池でも使えるが、充電式の方が経済的だろうと考えたため。もう一つは、明日から名古屋の向うの蒲郡で開催される「合同郵趣サロン」に行くための新幹線の切符を買うためだ。無事に買えた。今日も写真は撮らなかったので、一昨日撮った鴨の写真を紹介する。うまく雄雌のキンクロハジロを一緒に写せた。キンクロハジロとは、目がキン色で、頭、胸、背がクロで羽根がシロいのその名が付いている。これは雄の色で、雌はおとなしい色をしている。総じて鳥の雌は地味な色だ。名の通り キンクロハジロ 晴姿

2008.03.04

コメント(2)

-

大阪城の堀の鴨たち

今日は、ほぼ一日中在宅で、メール書き、句会資料作り、魔方陣の原稿作り、資料整理など雑事で過ごした。この時期の外出は、花粉症が怖いし、黄砂も怖い。今日の画像が昨日大阪城の堀で撮ったカモたちの写真。キンクロハジロ、ハシビロガモ、ホシハジロ、アオサギ。アオサギは瓢箪池(淀川左岸、桜宮橋と川崎橋の間)に居ついているもの。人に寄り 人寄らば逃ぐ 池の鴨

2008.03.03

コメント(3)

-

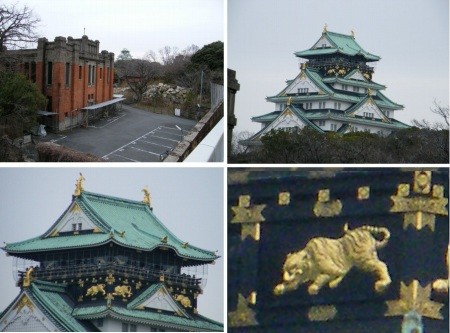

大阪城梅林の梅

今日は、午前中は、NHK俳句、日曜美術館、サンデープロジェクトなどを見て過ごし、午後もびわこマラソンを見たが、そのあと、また、カメラのテストをしたくなり大阪城梅林へ出かけた。日曜日で梅も見頃とあって梅林内は繁華街並みの人出で賑わっていた。普通ならいろいろな野鳥が梅の蜜を求めて集まっているのだが、これだけ人が多いと寄り付かないようだ。たまにメジロを見かけるが、写真を撮ろうとしても他の人が近づくのですぐに逃げてしまい遂に写すことはできなかった。画像は大阪城へ行く途中で渡る歩道橋「大阪橋」から撮った大阪城。大阪橋は寝屋川に架かる橋で、地下鉄や京阪の天満橋駅から東に500メートルほどのところにある。赤レンガの建物は大阪砲兵工廠の遺跡。ここから大阪城天守閣までの距離は450メートルくらいだが、望遠で撮ると天守の展望台にいる人たちまで写る。梅林は見頃で、梅林として全体を見てもよし、梅の木数本を見ても、一本だけを見ても、一輪だけを見てもいいものだ。左下の梅は「思いのまま」という梅で一本の木に紅梅と白梅が咲く珍しいもの。梅が香を 求め賑はふ お濠端鴨たちもいろいろ写したが、名前のわからないものもあるので、また後日披露する。また、今日は曇りがちだったので、花粉は飛ばないだろうと思って油断していたが、帰宅後、くしゃみが出、目が痒くなって、今年も本格的な花粉症が始まった。あ~あ憂鬱だ。

2008.03.02

コメント(5)

-

切手穴あき5方陣

今日は、午前中は、5日から名古屋で開催される「合同郵趣サロン」に出展するためのリーフ:「切手穴あき5方陣」を作成した。切手穴あき5方陣については本ブログで一度紹介したが、今回のは定和が100となり上の行に開催日となる20年3月5日の日付が並ぶものである。ワードで表の枠を作り、プリントして切手を貼り込んだ。使ってある切手は、現在は売られていないものが殆どだが、実際に貼ってあるのは使用済み切手。ただし、当日の消印を押してもらう部分だけ未使用切手を使っている。画像を下左に示す。下右はその説明である。春兆す 切手に花や 鳥もゐて午後も在宅で、魔方陣の原稿作り(主として図の作成)をした。予定の量をオーバーしそうなので削らなければならない。

2008.03.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1