2014年05月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

結合双生イチゴ?

めずらしいですよね?初めて見たような気がします。

2014.05.31

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス83

着工が去年の9/26日でしたから、9ヶ月経ちました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201309260000/ひさし取り付け作業も隣家に面したところになって、隣家のうるさいぞ視線を感じながらの作業です。手持ちの振動ドリルの音はめちゃうるさい。今日は北東側の3つ。残りあと5枚。

2014.05.30

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス82

今、国会ではアメリカ様に言われて、集団自衛権とやらを使えるように憲法解釈を変えようとかやっているわけです。これは何のことかというと、アメリカ様の走狗となってアメリカ様の代わりに世界中で戦争をするということです。まあ、そろそろWW3、ハルマゲドンの足音が近づいてきましたね。憲法というものは時の政権が勝手なことができないようにするためのものなのですが、その解釈を変えようとか、これを認めると立憲主義が有名無実になります。これは明らかに憲法違反なので、改憲を先にするべきです。今回の件は日本にとって「終わりの始まり」となるでしょう。ところで、今作っている「脱(耐)原発ハウス」というのは、12km圏にある原発が重大事故もしくは戦争になって攻撃され放射性物質が漏れ出した時の避難場所という意味と、原発に頼らないでも電気を始めとする最低限のエネルギーを自給するという目的のために設計しました。篭城と言っても2週間が限界なので、逃げる場所がなければしかたがありません。今日は午前中に裏山(といっても300坪ほどあってけっこう広い)の草刈をしたので、ちょっと疲れました。それもあって、設置できたのはひさし1枚だけでした。でもまあ、後ろは水路で作業するには怖いところなので、やれやれです。これで全部で11枚の内4枚設置できました。

2014.05.29

コメント(0)

-

ヘビイチゴ

今日は庭師さんと3人で裏山の草刈をしたのですが、今年はヘビイチゴの当たり年らしくたくさんなっていました。草刈機を使ったので、手が震えて画像がぶれています。w

2014.05.29

コメント(0)

-

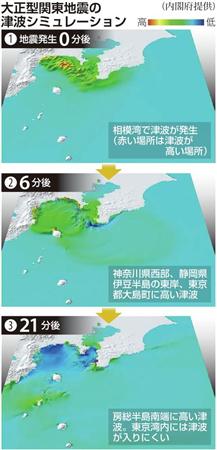

首都直下地震 新被害想定 津波は最短1分で到達

首都直下型の場合の津波は太平洋岸で1分、最大17m。逃げるのは困難でしょう。東京湾内は津波の高さは約半分、到達時間は1〜5分と言ったところか。標高の低い沿岸部にお住まいの方は、液状化現象による建物の倒壊、避難ルートの寸断、そして津波到達時間に余裕がないことを念頭に、日頃からそのときどのように動けばよいか、よくシミュレートしておいてくださいね。---引用開始---http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/131220/evt13122019420034-n1.html2013.12.20 09:40コメント 首都直下地震 新被害想定 津波は最短1分で到達 大正型関東地震の津波は相模トラフに直面する相模湾や房総半島南部の沿岸に、ごく短時間で押し寄せる。高さ1メートルの津波の到達時間は神奈川県小田原市で1分、千葉県館山市、東京都大島町で3分。高さは館山市と神奈川県三浦市で最大10メートル、静岡県を含む各地で5メートル超を想定した。 一方、東京湾は津波が入りにくい地形になっており、湾内の高さは2メートル以下にとどまる。ただ、東京都江東区、江戸川区などのゼロメートル地帯では、堤防が機能しない場合に浸水の恐れがある。湾内と太平洋岸で個別に対策を進める必要性があるとした。 新想定は延宝房総沖地震(1677年)の評価を初めて盛り込んだ。揺れに比べ津波が大きい「津波地震」の可能性が高いとして、日本海溝と伊豆・小笠原海溝をまたぐ領域に震源域を設定。この領域のプレート境界地震の発生確率は30年以内に7%で、東日本大震災の影響で誘発される可能性がある。房総半島の太平洋側を中心に6~8メートル、最大で17メートルの津波を想定し、対策を求めた。 元禄型関東地震の津波は神奈川県、千葉県、東京・島嶼(とうしょ)部で10メートル超、東京湾内で4メートル以下。最大級の地震(M8.7)も同程度と評価した。

2014.05.28

コメント(2)

-

「残業代ゼロ」案修正へ 幹部候補に限定、年収は問わず

いよいよ「奴隷制度」導入です。資本主義も終わりが近づいています。というか、資本主義が行くところまで行くと、「奴隷制度」と言うことですね。---引用開始---朝日新聞デジタル 5月27日(火)7時41分配信 労働時間にかかわらず賃金が一定になる働き方をめぐり、政府の産業競争力会議が、対象となる働き手の範囲を見直すことがわかった。当初案は対象に一般社員も加えていたが、「幹部候補」などに限定し、年収の条件を外す。法律で決めた時間より長く働いても「残業代ゼロ」になるとの批判をかわすため対象を狭めるねらいだが、企業の運用次第で幅広い働き手が対象になるおそれがある。 28日の産業競争力会議に、4月に当初案を提案した民間議員の長谷川閑史(やすちか)・経済同友会代表幹事らが修正案を出す。いまは従業員を一日8時間を超えて働かせたり、深夜や休日に出勤させたりすると、企業には賃金に上乗せしてお金を支払う義務がある。当初案は、時間ではなく仕事の成果で賃金が決まる働き方を提案し、年収1千万円以上の社員のほか、一般社員も対象にするとしていた。 修正案は、中核・専門的な職種の「幹部候補」などを対象とする。具体的には、新商品の企画開発や会社の事業計画策定の現場責任者を指す「担当リーダー」、ITや金融分野の専門職「コンサルタント」などだ。一方、年収の条件を外し、高年収者でなくても導入できるようにした。朝日新聞社

2014.05.27

コメント(3)

-

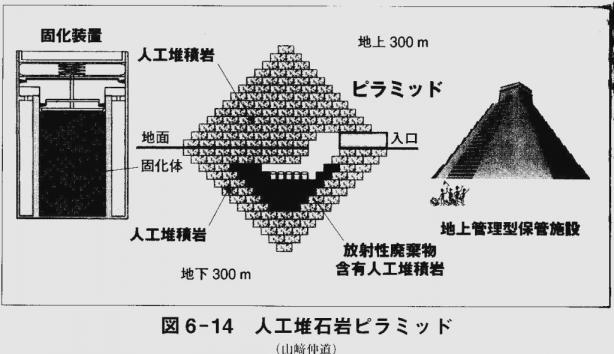

人工堆積岩

3.11以来何度もご紹介してきましたが、廃炉々と簡単に言うけれど、現実には簡単ではなくて、健全な原発でさえ、はっきりいうとできないのです。できないというか、やると作業員が多量に被曝するので、そういう意味でできないのです。決死隊を組織すればできないことはない。まあ、1基だけならしますけれど、日本には50基以上あるのですよ?どうしますか?原発で働いている渡りの職人さんに訊いてみたことがあるのです。「廃炉ってどう?」「そんなものできるわけがない、、いいとこ、石棺。」というお答え。。この職人さん、フクシマに行かされたら怖いから、原発から足を洗ってタクシーの運転手に転職しました。要するに廃炉は日本中の作業員を全員投入してもできないのです。こんなこと言うと非国民といわれそうですが、フクシマの廃炉は40年掛けても無理です。せいぜい核燃料プールから使用済み核燃料を拾い上げて安全な場所(そんなところあるの?)に移すだけ。というか溶け落ちた核燃料がどこにあるのかすら分からないのが現状。このままでは、10万〜1億年も放射性物質垂れ流しになります。某首相はunder control と大見得を切りましたが、とんでもない!何時核燃料プールが崩れ落ちて、北半球が住めなくなるか分からない状況はそのままです。どうにか石棺(ピラミッド)を作って世界中の原発を覆うしかないのですが、その石棺(ピラミッド)を作る材料として有望なのが、「人工堆積岩」です。「独創エネルギー工学」西澤潤一著

2014.05.25

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス81

送信管みたいでかっこよかったので、外灯用に買いました。玄関ドア上と勝手口ドア上に設置予定です。

2014.05.25

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス80

結局、安易にみかん箱3段重ねに載せたまま、ビス固定。見た目もまあまあでしょ?ビスはコンクリート用5mm×35mm、下穴4.3mm。後は雨が降ったら窓が汚れる裏の窓に2つ設置。

2014.05.25

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス79

ひさしを取り付ける高さに付いてまだ悩んでいます。これくらいの高さだと、下地のブロックにビスを打てるのでよいのですが、ひさし下にセンサーライトを付けるスペースが厳しくなります。かといって、ブロック一枚分空かすのは取り付け強度的にもデザインバランス的にも、どうかと思う。まあ、右手が痛いというのもあります。これは身体的な不調の問題。

2014.05.25

コメント(0)

-

美味しんぼ「鼻血、医学的根拠ある」 専門家ら反論会見

【楽天ブックスならいつでも送料無料】美味しんぼ(110) [ 雁屋哲 ]「美味しんぼ」はこだわり系の料理コミックで食堂とかに置いてあるのをたまに読むと、へぇ〜、、と勉強になりますが、父子?の葛藤?とか、重い?ので、あまり読みませんw今回フクシマの低線量被曝の鼻血騒動、風評被害とか、昔で言ったら非国民とか言われそうな勢いですが、はっきり言うと、東京以北は汚染されています。チェルノブイリのウクライナと同じ。僕だったら引っ越します。1億円もらっても住みたくないです。あの3.11が起こって以来の関連記事はCategoryの「原発」にまとめていますが、厳しいですね。空間線量は落ち着いて来ていますが、雨水の溜まるところとか土壌の汚染はそのままです。「ただちに影響はない、、」と言う趣旨の発言を事故当時の枝野官房長官がしていましたが、それは、「将来的には健康に影響がある」ということです。また事故も収束しておらず、いつ日本が、いえ、北半球が終わるか分からない状況は続いているとみるべきです。ず〜っと、不思議に思っていますが、こんな大事故が起こって、なぜ汚染地帯に住む人は、いや日本人は怒らないのか?原発再稼働どころじゃないでしょう?なぜ全力で日本の全原発を廃炉にしないのか?地震国日本に、なぜ原発がこんなに多いのか?外国人はみんな思います。「カリフォルニア州くらいの面積のところに、原発50基!?、、Crazy!!」また事故は起こりますよ。---引用開始---朝日新聞デジタル 5月24日(土)0時14分配信 人気漫画「美味しんぼ」で東京電力福島第一原発事故後の鼻血の頻発などが描かれたことをめぐり、専門家や健康被害を訴える当事者が23日、国会内で記者会見を開いた。政府や福島県が「風評被害を助長する」などとして事故と鼻血の関連を否定していることに対し、「因果関係は否定できない」と反論した。 住民の自主的な甲状腺検査に協力してきた北海道がんセンターの西尾正道名誉院長は「高線量被曝(ひばく)による急性障害に論理をすり替え、鼻血(との因果関係)を否定する『専門家』がいる」と批判。「放射性物質が付着した微粒子が鼻腔(びくう)内に入って低線量でも鼻血が出る現象はあり、医学的根拠がある」と指摘した。 記者会見に電話で参加した福島県内の母親は「漫画全体を読み、福島への愛情を感じた。子どもに鼻血が出ても、話を聞く前から因果関係を否定するような人たちに私たちは本当のことは言わない。国の責任で鼻血を含めた健康調査をしてほしい」と訴えた。 崎山比早子・元国会事故調査委員会委員(がん生物学)は「汚染地域は広範にあり、健康障害への懸念は鼻血どころでない。正確な情報を」と説いた。主催の市民団体代表は「鼻血の表現ばかりに焦点を当てて攻撃し、健康障害を訴える声を抑えつけている」と非難した。朝日新聞社最終更新:5月24日(土)1時9分

2014.05.24

コメント(6)

-

脱(耐)原発ハウス78

今日はひさしを取り付けるのに邪魔になる足場を組み替えました。それと通風用の小窓3枚取り付けました。後は大きな玄関ドア、勝手口ドア2枚、6枚折れ戸。一人では運べません。。w

2014.05.23

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス77

今日はバスルームの窓の取り付け。ふつうはコンクリート造の場合、横筋(よこきん)にビル用の窓枠を溶接し、それに専用のサッシを取り付けます。でも、これだと見積もりを取ってびっくり、、500万円とか平気で言ってきます。これは定価ベースでの見積もりで、値引き無しですが、取り付け料込みの価格です。仕方がないので木造用のサッシはネットで安く(定価の1/3とかで)入りますので、これを無理矢理取り付けました。シリコンシーラーで貼付け、固まったらビス留めします。裏からもシリコンシーラーですき間を埋めて、内枠を取り付けた後で、モルタルなどで仕上げます。もちろん、ふつうではないので、自己責任です。。シリコンが固まるまで落ちないように木片で押さえます。天井高は2400mmなので、上2つの滑り出し窓の開閉には脚立が要ります。^^;

2014.05.22

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ62

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2014.05.20

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス76

ミラフォームMKS 35mm を2枚重ねで貼り終わりました。この上には、メタルラスをタッカーで留めて、保護モルタルを50〜60mmダセツします。

2014.05.20

コメント(0)

-

今年の赤米4

昨日、田植(バケツ植)をしたのですが、水が多過ぎで起ちません。。w4/16種まきでした。

2014.05.20

コメント(2)

-

脱(耐)原発ハウス75

前回の「ノロ」と業界でよばれるトロトロの表面仕上げ材の処方にモルタルを混ぜて量を増やしつつ適正な粘度を得た接着剤ですが、手で混ぜるとダマができるので、電動ドリルに付けるミキシング・アタッチメントを買いました。ものすごい威力です。こんな感じで鏝で伸ばして、断熱材を貼りました。目地を防水テープで押さえて、テープを貼れないところはシリコンシーラントを充填しました。炎天下の作業は厳しいです。熱中症になりそう。日が落ちて来る4時頃から暗くなるの8時頃にかけての作業がはかどります。

2014.05.18

コメント(0)

-

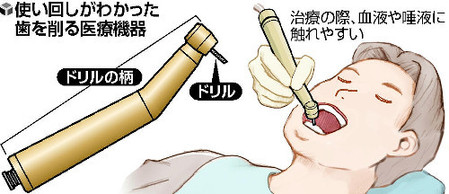

歯削る機器、滅菌せず再使用7割…院内感染懸念

今頃、こんなことを言い出すとか、なんかの嫌がらせでしょうか?タービンやコントラ、超音波スケーラの各ハンドピースを患者毎に交換・滅菌しているところはうち以外では見たことはありません。7割どころか、もっと多いのではないでしょうか。。業者を通して聞こえて来る噂では各県に1軒づつくらいしかないような感じですけれどね。。大学病院でもやっていないと思いますよ。一般的には「消毒」ではなく、全ての病原体を死滅させる「滅菌」といわれる方法は2つしかなく、オートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)とEOG滅菌(ガス滅菌)の2つだけです。それ以外は、完全な滅菌ではありません。タービンやプラステック製品などはオートクレーブでは寿命が短くなるか、即破損するので、EOG(ガス滅菌)以外では患者毎に滅菌したものを交換するなどということは事実上できません。要するに、タービンなどの患者毎の滅菌した上での交換をしている病院は「ガス滅菌」を導入しているところだけなのですが、なぜか導入にはハードルが高いらしく、普及していません。導入していた歯科医院も止めたと聞きました。ガス滅菌会社とか、どこかの関連役所とか団体とかの陰謀でしょうかね?欧米でもやっていないと思いますけれどね?世界的な歯科業界いじめでしょうかね??あ、分かりました!アベノミクスの一環ですよ。滅菌云々の前に、患者毎にタービンなどを交換するとなると、換えがたくさんいるのです。うちもタービンもコントラもスケーラーハンドピースも1本数万円〜10万円もするのが、30本づつとか用意せざるを得ないですから。歯科材料器具メーカー、うっはうは、でインフレと。。まあ、うちはこれ以上はできないくらい滅菌とか院内感染対策には拘っています。これだけで、うちに来る価値はありますが、宣伝はしていませんwwhttp://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/?ctgy=10----引用開始----読売新聞 5月18日(日)7時29分配信読売新聞 歯を削る医療機器を滅菌せず使い回している歯科医療機関が約7割に上る可能性のあることが、国立感染症研究所などの研究班の調査でわかった。 患者がウイルスや細菌に感染する恐れがあり、研究班は患者ごとに清潔な機器と交換するよう呼びかけている。 調査対象は、歯を削るドリルを取り付けた柄の部分。歯には直接触れないが、治療の際には口に入れるため、唾液や血液が付着しやすい。標準的な院内感染対策を示した日本歯科医学会の指針は、使用後は高温で滅菌した機器と交換するよう定めている。 調査は、特定の県の歯科医療機関3152施設に対して実施した。2014年1月までに891施設(28%)から回答を得た。 滅菌した機器に交換しているか聞いたところ、「患者ごとに必ず交換」との回答は34%だった。一方、「交換していない」は17%、「時々交換」は14%、「感染症にかかっている患者の場合は交換」は35%で、計66%で適切に交換しておらず、指針を逸脱していた。 別の県でも同じ調査を07~13年に4回行い、使い回しの割合は平均71%だった。最終更新:5月18日(日)7時29分

2014.05.18

コメント(4)

-

今日の何やっているの?シリーズ61

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2014.05.17

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス74

今日は屋根スラブの上に「ミラフォームMKS 35mm」という断熱材を2段重ねで敷き込む作業に入りました。接着剤は合成系のお値段が高いので、レジンの粉が入っているという補修用コンクリート「NSジャストフィラー」に「ICレジン#3000」という接着強度や剛性を増す働きのある樹脂を混ぜて水を適量入れ、とろとろに混和したものを使いました。硬さの調整はふつうのポルトランドセメントを適量混ぜます。加えて、乾燥を遅らせて、クイツキを良くするために、セルロース系増粘剤を入れます。

2014.05.16

コメント(3)

-

今日の何やっているの?シリーズ60

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2014.05.16

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ59

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2014.05.16

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス73

天窓を取り付けたので、とりあえず雨漏りしませんww

2014.05.14

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ58

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2014.05.14

コメント(0)

-

消火阻むマグネシウム=燃焼中、水と触れると爆発―過去に鎮火まで6日間も

今延焼中で消火活動ができない金属マグネシウムを扱う工場。まあ、工場で良かったですが、もっと危ない金属ナトリウムを冷却に使っている原発が日本には2基あって、それが地震等で揺さぶられて配管破断で漏れ出したら、水どころかコンクリートに触れただけで爆発するかもしれません。それは「もんじゅ」と茨城県にある「常陽」のことですが、特に「常陽」は破損していて核燃料を取り出せない状況になっているようです。事故ったら、日本は終わります。そろそろ巨大地震が来そうですが、そんなものを作るとか「キチガイ」としか思えません。---引用開始---時事通信 5月14日(水)0時21分配信 東京都町田市の工場の爆発火災では、建物内にあったマグネシウムが水による消火活動を阻んだ。駆け付けた消防隊は延焼しないように周辺の建物に放水するしかなかった。 「水をかけると爆発の危険がある。消防隊は直接放水ができない状態」。消火活動に当たった消防隊員は歯がゆそうな表情で、現場の状況を説明した。 業界団体によると、燃焼中のマグネシウムに水が触れると、水が分解され水素と酸素が発生。爆発を起こしたり、マグネシウムの燃焼を加速させたりすることがある。このため、水による消火は厳禁だ。マグネシウムは消防法の危険物にも指定されている。 火災を起こした工場の1階と2階にマグネシウムがあるほか、工場内の広範囲に危険物があることが判明。内部は高温で、消防隊が突入できない状況だった。 消防隊は工場内の温度が下がるのを待ち、乾燥砂や薬剤を使って、マグネシウムを覆って空気と遮断するなどして、消火することになる。 マグネシウムを扱う施設での火災では、2012年5月に岐阜県のマグネシウム工場で火災があり、鎮火まで6日間かかったケースもあった。

2014.05.14

コメント(2)

-

巨大地震

そろそろ東南海、東海地震、東京直下型も気になりますね。で、地震の予知に関しては通常できないとされていますが、比較的よく予知が当たるとされている方がいらっしゃいます。東大名誉教授の村井さんという方で、人工衛星による測地技術というか、地球表面のリモートセンシングがご専門ということです。GPS網のデータを解析して、微妙な地表の変動を観測すると1〜6ヶ月後に地震が起こるということを発見したらしいのです。JESEAというサイトがあって、予知に関するメルマガを発行しているようです。http://www.jesea.co.jp/ーーーここから引用ーーーhttp://www.news-postseven.com/archives/20140510_255799.html東京直撃地震予測の東大名誉教授 的中させられた理由を語る2014.05.10 07:00ゴールデンウィーク最中の5月5日、早朝5時18分。首都圏を襲った激しい揺れは、3年前の「3・11」の衝撃を呼び覚ました。マグニチュード6.0、伊豆大島近海の深さ約162キロと震源は遠く離れていたものの、千代田区では震度5弱を記録した。全国民が次の大災害に身構える一方で、切望されている地震予測は遅々として進まないのが実情だ。 そんな中、地震研究の中枢からは大きく距離を置きつつも、昨年からズバズバと地震予測を的中させている人物がいる。東京大学名誉教授で、1992~1996年まで国際写真測量・リモートセンシング学会会長を務めた「測量学の世界的権威」である村井俊治氏だ。 この村井氏、実は今回の地震についても的確な予測をしている。顧問を務める民間会社JESEA(地震科学探査機構)が週1回配信する「週刊MEGA地震予測」で、4月9日号から3週にわたって、首都圏での地震発生の可能性を示していたのである。 まず4月9日号。東京周辺について「かなり歪みが貯まってきました」として「首都圏は要注視」と注意を促している。翌週の16日号では「東京都の秋川や神奈川県の川崎などで相当大きな隆起が見られます」と言及。さらに翌週23日号では「首都圏周辺で小地震が頻発してきた」と、注意喚起を継続し続けてきた。村井氏がいう。「首都圏の地震予測を明らかにすると、多くの人々を不安にし、パニックに陥れてしまう可能性があった。そのため公表するか社内でも議論がありました。しかし、もしもがあってからでは遅い。注意を呼びかけるため決断したのです」 日本は年間1000回以上の地震が起こる地震大国である。読者の中には「来るといっていればいずれは当たる。そんなもの信じられない」と懐疑的な方もいるかもしれない。しかし村井氏の予測は、確固たる理論に基づいている。その手法は、測量技術の応用である。 国土地理院は、1995年の阪神・淡路大震災を機に、各地のGPSデータを測定する「電子基準点」を全国約1300か所に配備している。GPSとは位置情報を人工衛星を用いて測定する仕組みのこと。このデータは地震後の測量には用いられてきたものの、地震予測には使われてこなかった。「これほどのGPS網が張り巡らされている国は、世界でも日本だけです。このデータが2002年から利用できるようになった。我々が2000~2007年に起きたマグニチュード6以上の地震162件全てのGPSデータの追跡調査を行なったところ、地震の前に何らかの前兆現象が見られることに気がついたのです」(村井氏、以下「」内同) その前兆現象とは、一言で言えば「地殻の微少な変動」である。「過去の大きな地震を見ると、極端な地殻の上下動があることが確認できた。我々は1週間単位の短い期間の間に、基準点にどれだけの上下動があったかを基準にすることで、地震発生の危険度を予測している。具体的には、電子基準点の高さの最大値と最小値を比較し、4センチ以上の変動があった場合を『異常あり』としている」 こうした分析結果をもとに、発表しているのが前述した『MEGA地震予測』だ。電子基準点の動きの分析結果を、過去の地震の前に現われた動きと比較。類似性があれば、周辺での地震発生の可能性があると注意を促すというものだ。昨年2月のスタート以降、その予測は人々を何度も驚かせた。 昨年4月11日号では、メルマガ開始以来初めて近畿地方で地震の予兆が記された。和歌山県が「小地震の可能性あり」とされ、地図には、同県北部の海側にピンポイントでマークが示された。するとこの2日後、対岸の淡路島で震度6弱の地震が発生したのだ。 また、その直後の4月17日に起こった三宅島地震(震度5強)も3週間前の号で「伊豆大島に起きる可能性あり」と指摘。さらに同年11月10日、12月31日と、茨城県で起こったM5クラスの地震も、それぞれ直前の予測に成功している。「場所や規模をぴたりと当てられているわけではない。時期にしても、日付や期間を正確に提示できるような段階にはない。そのためあくまで分析データを提示し、向こう何か月以内に起きる可能性があると指摘するだけにとどめているのです。そもそも私は地震学の専門家ではない。プレートや海溝の話もわからない人間ですから。あくまで自分の専門分野の知識を、地震予測に少しでも役立てられればと考えているだけです」 とはいえ「専門」の東大地震研究所ですら2012年1月に「M7級の首都直下型地震が4年以内に70%の確率で起こる」と発表したあと50%以下と前言撤回。一部の週刊誌に至っては、さしたる根拠もなく「○月までに巨大地震が来る!」と騒ぎ立てる有様だ。「時期は特定できない」と断言する村井氏の姿勢は、かえって信頼できる。※週刊ポスト2014年5月23日号

2014.05.13

コメント(6)

-

896自治体が“消滅”か 日本創成会議

2040年には半数近くの自治体が人口減で消滅するとか言っています。特に東北地方の自治体。どういうことかというと、出産適齢期の女性が仕事を求めて大都市に流出してしまうからだそうです。で、地方の人口はどんどん減少して、大都市の人口は増える。しかし、石油を始めとする資源・エネルギーの減耗のことは考慮されていませんね。石油の価格が高くなり、事実上の枯渇となると、大都市の機能は麻痺します。それだけではない。石油漬けの食料価格は高騰し、生産量は減る。そうなると、どうなりますかね?全体の人口は減るのはしかたがないとしても、大都市に人口が集中すると言うのも考えにくい話です。資源エネルギー消費量が今の1/10だった昭和30年代の始め以前は、東北地方の方が人口は多かったのです。要するに「米どころ」に人口は集中していたのです。---------引用開始---------< 2014年5月8日 21:36 > 民間の有識者で作る「日本創成会議」人口分科会は8日午後、2040年の国内人口を独自に推計した結果、全国で896の市区町村が人口減少による消滅の可能性がある「消滅可能性都市」だと発表した。 人口推計は国立研究所がデータを発表しているが、増田寛也元総務相らは、地方から大都市に移る人の動きは収まらないとしてデータを再計算。特に子どもを産む20代と30代の女性の人口が2010年時点から半減する自治体を「消滅可能性都市」に分類した。 その結果、全国で1800ある自治体のうち、2040年にはほぼ半数の896の自治体が「消滅可能性都市」で、特に青森、岩手、秋田、山形、島根の5つの県は自治体の8割以上が「消滅可能性都市」だという。 増田氏らは、現状1.4人の出生率を2025年に1.8人とすること、また大都市、特に東京への一極集中に歯止めをかけることなどを柱とした政策提言も合わせて発表した。

2014.05.08

コメント(7)

-

脱(耐)原発ハウス72

今日は生コン打ち込みから3週間経ったので、型枠屋さんがサポートと型枠を外しに来ました。各部屋には天窓がありますので、窓が少ない割には明るくなっています。天窓は通常の窓の3倍の明るさで必要な照度を計算します。窓を少なくしたのは、熱の出入りの多い開口部を最小限にして、冷暖房が最小限で済むように配慮したからです。厚さ130mmのコンクリート床の蓄熱層には300mm間隔でφ13mmのパイプを通して、井戸水を循環させると、1年間を通して16℃に保たれるのではないでしょうか。もちろん太陽熱温水器のお湯を通し、床暖房にすることもできます。無駄?に天井が高いのは、理由はいろいろありますが、まあ、開放感がありますね。ブロック17枚分、3400mmの天井高です。キッチン、奥行き5500mm、幅2600mmです。高さ3mの脚立が余裕で入ります。

2014.05.07

コメント(4)

-

脱(耐)原発ハウス71

たがねとハンマー作業は腕は痛くなるし、セメントクズが眼に入るし、休み休みやらざるをえません。その休み時間に、窓の内枠を試作してみました。MDFをホームセンターでカットしてもらい、 適宜手切りして木工用ボンドとビスで枠を作りました。そのままだとあまりに寂しいので、白色の水性塗料を塗っています。窓枠にセットしてみたところ。こんなのを30個以上作らないといけません。。@@;低予算のハーフビルドだから仕方ない。。

2014.05.06

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス70

連休の間は現場の作業をしていました。発泡スチロールのパネルを貼って外断熱をするつもりなので、下地をきれいにしました。と言っても重労働です。はみ出たセメントをハツルというか、たがねで叩いて取らないといけなかったので、ハンマーを持つ右手が元々壊れかけているので、とても辛い。ロキソニン・ゲルを塗りながらの作業。。前、後、どこがきれいになったか、判りますかね?もう夕暮れになってしまいました^^;

2014.05.06

コメント(3)

-

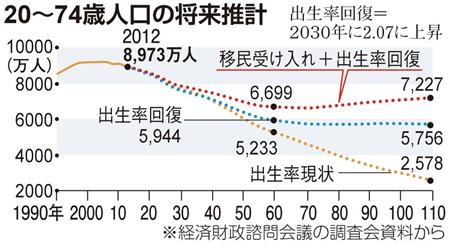

移民受け入れで

50年後の日本の人口を1億人維持、、とか政府は考えているようですが、見当違いも甚だしい。資源・エネルギーの供給が現状のまま、50年後もつづくという前提のようですが、そんな能天気なことをだれが考えているのでしょうかね?2030年までに石油のEPRは1になり、事実上の枯渇を迎え、石油文明(今の文明)はあっさり崩壊します。日本国内でどの程度の人口を維持できるかというと、以前6666万人と見積もったことがあります。しかも食うや食わずのぎりぎりです。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200807020000/実際、戦後間もない頃1946年の人口は約7500万人で、海外貿易は禁じられていましたので、当時の新聞記事に、「このままだと、餓死者が出る、、」というのがありました。要するに資源・エネルギーを国内だけで賄うとすれば、7500万人では多過ぎる、とうことです。間もなく朝鮮戦争が始まり、輸入制限は解かれましたので、餓死者は出ずにすみましたが、危ないところでした。全く報道されませんが、世界的に資源・エネルギーが足りないという事態はすでに現実のものになっており、非常に近い将来、最悪海外からのエネルギー供給は止まり、事実上鎖国してるのと同じ状況になるでしょう。日本国内で維持できる人口は江戸時代の3000万人程度という歴史上の実績があり、現在の人口減少は餓死者が出ないためには歓迎すべきものでしょう。1億人では悲惨なことになります。

2014.05.04

コメント(11)

-

脱(耐)原発ハウス69

僕の子供の頃の小学校の坂道の法面には桜以外の木は無かったのですが、今建てているソーラーハウスのすぐ上にあったという「御真影」と「教育勅語」を収めた「奉安殿」の周りの木は切られていなかったのかもしれません。まあ、当時は神社扱いでしたから、今も大きな楠木があります。(倒れたらソーラーハウスを直撃します^^;)その楠木は写っていないのですが、伐採する前、と後、

2014.05.04

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス68

昨日に引き続き、樹齢60年の桜の木も切った。ウロがあってしかもまっすぐではないので、倒れそうだと判断しました。で、明るくなりました。適当に枯れたら薪にするつもり。屋根スラブに生コンが流れていないところがたくさんあったので、修正もしました。インスタントコンクリート60kg程使いました。前、後、

2014.05.04

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス67

裏の小学校の裏道ののり面にいつの間にやら大木が生い茂って、日陰になって暗いというか、倒れて来たら怖いので、自分で切れる範囲でなぎ倒しました。チェーンソーがあるので楽勝ですが、手で切るとなるとたいへんでしょう。ちょっと前(昭和の30年代)までは木はありませんでした。昭和20年代の中頃、卒業生が桜を植えただけ(というかその桜も寿命が来ていますので、今日切ります)。木がないのは、薪炭(燃料)にしていたからで、石炭>ガス、石油>電気と普及してくると、木は放置され、伸び放題で倒れて来るのを心配する程に育ってしまいました。昔は山の木は定期的に伐採して燃料にしていましたので、大きな木はなかったのです。木がないというのを「昔の山は荒れ果てていた」と解釈する人がいるようですが、逆です。ちゃんと管理されていたのです。明治43年の小学校の裏道ののり面、木はありません。

2014.05.04

コメント(0)

全34件 (34件中 1-34件目)

1