2014年11月の記事

全73件 (73件中 1-50件目)

-

今日のデザート

じつは、、僕は料理とか、お菓子作りが好きなんです。このところ、じつは、、が多いような?w・・お菓子というのは材料は基本的に卵、牛乳、バター、小麦粉なのですが、その配分や混ぜる順序で全く別ものになるというのが不思議で、ついのめり込んでしまって、試食で今より20kg太ったことがありますwwとはいえ、 今日は30年ぶり?のお菓子作りで、緊張しましたwちゃんとした自分のキッチンを持っていないので、今日は会議室の流しで作りましたが、ソーラーハウスができたら、キッチンも欲しいと思っています。で、今日は◯イレブンのフィナンシェが美味しいので、それを再現しようと思って挑戦しました。このところバターがTPPの影響?で品薄で入手困難なのですが、なんとか1つゲットしました。サクッとした食感はアーモンドパウダーと焦がしバターのコンビだと思いますが、そのサックリ、しかもホロホロととろける食感を出すためには、つなぎの薄力粉よりアーモンドパウダーを多くするのがこつだと思いますので、こんなレシピにしました。バター 150g卵白 144g(卵4個分)グラニュー糖 100g(甘さ控えめw)蜂蜜 30gアーモンドパウダー 100g薄力粉 55g1、焦がしバターを作っておきます。鍋でバターを溶かして、大きい泡が小さくなったらそろそろです。泡に色がついてきたら、加熱を止めてペーパーで漉します。150gが100gに目減りします。2、アーモンドパウダーと薄力粉をそれぞれふるいにかけて合わせた後、もう一度ふるいにかけます。3、卵白とグラニュー糖を混ぜ、へらで泡が立たないようにこしを切りますが、面倒なときは裏ごしします。4、3に2を少しづつ加えながら混ぜます。5、4にさらに1を均一に混ぜて、ねっとり硬い生地になったら冷蔵庫で1時間以上寝かせます。この間に、余った卵黄でプリンを作りました。4個分の卵黄に全卵1個を加えて裏ごしします。さらに同量の牛乳を混ぜます。それにまたグラニュー糖を同量混ぜます。キャラメルシロップを作ってコップに注いでおきます。キャラメルシロップはグラニュー糖100gに大さじ一杯の水を加えて加熱するだけです。泡が小さくなって焦げ目が付いたらさらに大さじ一杯の水を加えて火から下ろします。今回は湯煎でゆっくり加熱しました。1 〜2時間くらいでしょうか?楊枝を刺して倒れなければ、できあがりです。巣が立たないように、ゆっくり加熱するのがしっとりした食感を出すポイントです。寝かせたフィナンシェの種は、小さめのパウンドケーキの型にスプーンですくって入れ、とんとん叩いて、内部まで火が通るように薄く延ばします。小さめの電気オーブンでは時間がかかり難しいので、大きめの自宅のオーブンで焼きました。180度で15〜20分で、焦げ目がしっかり付いたら終わり。時間が経つ方が美味しくなるので、乾燥しないように袋に入れて常温で保存します。

2014.11.30

コメント(3)

-

脱(耐)原発ハウス203

今日は豪雨と言っていいほどの雨が降りましたので、現場の作業はしませんでした。と言ってもぜんぜんではなく、玄関の下がり壁の裏側に貼る断熱材をカットしました。これがないとブロック面の不陸の調整ができず、外装板を両面テープで貼れないからです。それと、引き込み線から積算電力量計のあとは単相200V/30Aのブレーカで、そこからVVF2.6mm-3芯で屋内に配線することにしています。30A以上の契約はするつもりがないので、この太さですが、20Aの契約であればほとんど日常生活には支障はないでしょう。屋内はまずキッチンスペースに引き込んで、さらにバストイレスペース内の配管/配線スペースに引き込みます。ここに分電盤とソーラーと切り替えるための配電盤を設置するつもり。そのVVF2.6-3をアマゾンに発注しました。でも黒白赤ではなく黒白緑です。緑はアースなので、単相100Vアース付きというマイナーなケーブルだった所為か、12,000円と半額で投げ売りしていました。迷わずゲットしてしまいましたが、僕以外の人が工事するときは間違えないといいのですが。。今話題にしている義歯の仕上げもしました。明日セット予定です。これからうちのスタッフにフィナンシェを作る予定。

2014.11.30

コメント(0)

-

今日の歯周病管理

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.30

コメント(12)

-

今日の何やっているの?シリーズ107

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.29

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ106

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.28

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス202

今日は玄関ドア前の断熱材貼りと外装板の貼付けをしていました。足場がありませんので、脚立の一番上に乗らないと作業できません。夕方、雨と風が出て来たので、危ないので早めに上がりました。下がり壁の内面はまだ断熱材を貼っていませんが、不陸を接着剤で埋めることができれば必要はありません。どうするか考え中。

2014.11.28

コメント(0)

-

コーヌス義歯

金縛りさん、画像拝見しました。左下の4番の骨植が良くないようですね。このままでは抜けるでしょう。その時期は来年あたりでしょうか??判りませんが。。とりあえず、左下4番は前の方の歯と接着固定(T-FIX)しないと。。僕ならこの症例ならコーヌス義歯にします。奥歯がない場合の義歯は残っている歯全部でささえるようにすると長持ちします。奥歯がないと、クラスプの掛かっている後ろの方から順番に抜けて行きますが、適度な遊びとリジッド性が共存しているコーヌス義歯にすると残っている歯に負担が少ないようです。欠点は歯牙の切削量が多いので、神経を取るしか無いことです。でも金縛りさんの場合はすでに神経の無い歯が多いですから、これにする価値はあるかもしれません。こう言った症例で19年経過している例を来週にでもご紹介いたします。ただ今はインプラント全盛でコーヌス義歯をやる歯医者が少なくなっているのではないでしょうか?http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201010070002/http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201010090000/コーヌス義歯、コーヌス・クローネ、二重金冠でサイト内検索するともっと症例は出て来ると思います。

2014.11.27

コメント(4)

-

今日の何やっているの?シリーズ105

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.26

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ104

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.25

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ103

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.25

コメント(0)

-

LTspice

【新品】【本】【2500円以上購入で送料無料】【新品】【本】【2500円以上購入で送料無料】トランジスタ技術トラ技の12月号に回路シミュレータLTspiceの無制限版(なんと太っ腹!)がおまけで付いているので、さっそくゲットしましたw僕はソフトを使うのが苦手なので、あまり使わないとは思いますがwwサンプル回路を開いてみました。BTLパワーアンプで、プローブを当てた部位の波形がオシロスコープで見るように出ました。

2014.11.24

コメント(1)

-

JFETその5

http://www.nteku.com/toransistor/fet_toransistor.aspxこのサイトの図がきれいだったので、引用させていただきます。この図1はSとGは同電位ですので、DS間(N channel :エヌチャネル、 N型半導体水路?)に最大電流Idssが流れます。つまり水道の蛇口を全開にした状態wこの図2ではJFETの基本的使い方であるSG間に逆バイアスをかける、つまりSよりGに低い電圧(GよりSに高い電圧)をかける、これは蛇口をしぼり始めるということ。完全にしぼりきるにはpinched off voltage まで電圧を上げる(下げる?)必要があります。GはP型半導体なので、ホール(正孔、正の荷電粒子?とみなせる)がところどころ存在する。SはN型半導体なので、電子(負の荷電粒子)がところどころ存在する。また、SにはGより高い電圧つまり正の電圧がかかっていて、DにはS以上の正の電圧がかかっている。DS間(N channel)の電子はGがN channel より負の電圧なので、電子(負の荷電粒子)はGに反発して、Gの周りから遠ざかる。要するに、Gに近いN channelには自由電子が少ない電子空乏層というのができて、電子がSからDに流れにくくなる。電子の流れと電流の向きは逆(最初に決めたやつはまぬけですねw)なので、DからSに流れるId(ドレイン電流)は減る。この電子空乏層というのが蛇口のコマに相当する。そして、実際に回路を組む上で重要なことなのですが、SよりGに低い電圧(GよりSに高い電圧)をかけるにはJFETの場合、抵抗一本をGS間に挿入するだけでよい!なんとラッキー!次回はこの応用回路の話をします。

2014.11.24

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ102

暗くなって外の作業ができなくなった後は、明日の義歯セットの仕上げをしました。ここのコメント欄にもありましたが、奥歯がない遊離端義歯は一番後ろの歯に負担がかかりやすいので、難しいです。咬合力を分散させるために義歯のフレームはなるべくたわまないように配慮する必要がありますが、メタルフレームでも咬合力でたわみますので、厳しいです。この義歯は手曲げのトラス構造のフレームですが、うちの設備(と言ってもプライヤー以外は何も無いw)で作れる限界ですww

2014.11.24

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス201

結局ドアクローザは実家の物置に網戸セットと一緒に放り込んであったのを見つけましたので、取り付けて、ドア周りの仕上げ作業に取りかかりました。下がり壁の内側は埋めるつもりでしたが、天井を作ってペンダントライトと付けると、ドアがペンダントライトをなぎ倒すことが判ったので、天井は止めました。まぬけです^^;今日は断熱材を貼りましたが、まだ半分残っています。身体が疲れているので、なかなか進みません。。

2014.11.24

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス200

玄関ドアを付けて、ドアハンドルを付けて、ドアが使えるようになったので、次は、、ドア周りの仕上げ、と思ったら、ドアクローザがない。注文していなかったのか、紛失したのかも不明。納品書などを調べなくては。。それにしてもこのドア、定価が60万円以上とかべらぼうな値段なのです。半額以下で買ったのですが、それでも22万とかします@@;皆さん、家を買うときは気が大きくなって、個別のパーツの値段とか気にしないのでしょうね。。ドア周りの仕上げと言っても、ドア前のスペースは下がり壁になっていて、このままだと、ツバメの巣(最近見かけませんね)ができたり、蜂の巣ができたりしそうなので、下がり壁とドアの壁の間のスペースは天井を作って、埋めようと思っているのです。それなら、天井に付ける照明の配線を先にしておかねば、、と思って、電線管の図面や実際の画像を眺めながら、電線管に通す配線材をどうするか検討していました。玄関上の配管の様子、電線管は天井スラブ内と床の壁際のトレンチの中と2系統に分けている。電線管と吸排気の配管は機械室の上に集めている。これが配線/配管図

2014.11.23

コメント(3)

-

JFETその4

前回の回路を実際にブレッドボード上で組んでVgsとIdを測ってみました。定電圧電源は10.0Vに設定して、2台の安物のテスターでVgsとIdを計測します。回路はこれだけ。テスターリードの先はICクリップに交換しておくと便利。5kΩのVRを絞り切ると、左からVgs(6mV)、Idss(6.8mA)DG間は逆バイアスで電流は流れないので、RsにIdが流れます。オームの法則よりRs=Vgs/IDです。Rs=0.882ΩVgs(-99mV)、Id(5.0mA)Rs=19.8ΩVgs(-199mV)、Id(3.3mA)Rs=60.3ΩVgs(-300mV)、Id(1.9mA)Rs=157.9ΩVgs(-400mV)、Id(0.9mA)Rs=444ΩVgs(-500mV)、Id(0.3mA)Rs=1.667kΩId(縦軸)-Vgs(横軸)のグラフを描くと

2014.11.23

コメント(0)

-

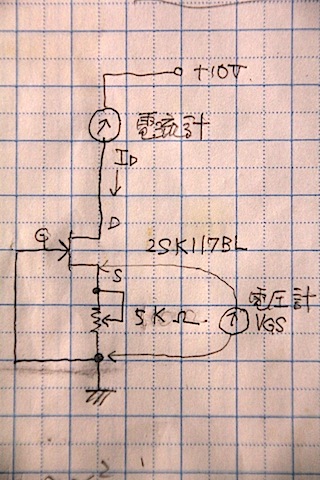

JFETその3

で、実験用の回路はこれです。半固定抵抗器1個だけで、IdとVgsを測ることができます。以下の2SK117のデータシートの例で、Id-Vgs図から半固定抵抗器の抵抗値:Rsを計算できます。Rs=0Ω:Vgs=0V、Id=2.88mA=IdssRs=61.2Ω:Vgs=-0.1V、Id=1.62mARs=278Ω:Vgs=-0.2V、Id=0.72mARs=1.67kΩ:Vgs=-0.3V、Id=0.18mAId-Vgs曲線を2次関数近似とすると、Id=18*(Vgs+0.4)^2

2014.11.22

コメント(0)

-

僕のベッドの上

左端から1970年製のラジカセSONY CF-1300 の上にはHDドライブが2台、隣りが1970年製アウトドアラジオSONY ICF-111 SPORT 11、1970年製ヘッドホン パイオニア SE-305、1969年製ステレオカセットデッキSONY TC-2120、2011年製メモリーレコーダSONY PCM-M10、1980年製ポータブルカセットデッキSONY TC-D5M、PCはMacBook ProICF-111を点けてみたら、長野県で震度6弱だそうで、いよいよ近いようですね。GPSのデータからは年末年始頃にとてつもない地震が起こると予想されています。警戒してください。

2014.11.22

コメント(5)

-

今日の何やっているの?シリーズ101

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.22

コメント(0)

-

国民に考える暇を与えないナチス型政治との対決

安倍のバックはだれなんでしょうかね?とてもヤバイ、、確かにナチス台頭時の選挙と同じ臭いがします。まあ、よく考えた方がいい。-------引用開始--------田中 良紹 | ジャーナリスト2014年11月21日 23時41分 衆議院が解散された。解散と同時に選挙戦が始まる。その選挙戦は選挙が公示される12月1日までが本番である。外国と違い日本の公職選挙法は選挙中の運動に様々な縛りをかけており、選挙に入ると自由な活動が出来ない。そのため選挙が始まるまでの運動で当落は決まると言われている。他の民主主義国では考えられないほど日本の選挙は奇妙な仕組みの中にある。昔、「公職選挙法の珍奇」というブログを書いたので、詳しくはそちらを読んでほしいが、なかでも異常なのは選挙期間の短さである。1年がかりで行われるアメリカ大統領選挙は別格にしても、欧米では選挙期間が短い事を良い事だとは考えない。国民に判断する時間を与えない事を反民主主義と考える。ところが日本では「選挙にカネがかかる」という理由で選挙期間を短くしてきた。それは現職議員に有利な結果を生みだす。選挙期間が短ければ顔を知られた現職が新人候補より有利になるのは当たり前である。現職議員によって作られた公職選挙法は「政治とカネ」を表向きの理由に世界の民主主義と逆の方向を向いている。従って選挙の当落を決めるのは解散から公示までの期間である。それが今度の選挙では11日間に過ぎない。過去最も短い森元総理の「神の国解散」と並んでいる。前回の野田総理の解散では18日間、麻生総理の時は40日間、小泉総理の郵政解散でも22日間の時間があった。しかし安倍総理の解散は国民に考える暇を与えたくない意思を感ずる。森元総理は「有権者は寝ていてくれれば良い」と発言したが、安倍総理にも同様の考えが読み取れるのである。国民にじっくり考えられると解散の本音を読み取られてしまうと怖れているようだ。安倍総理は今回の選挙を「アベノミクス解散」と自ら命名したが、本音を読み取られる前に国民を誘導し、そのままの形で早く選挙を終えたい。それが見えるのである。何度も書くのは嫌なのだが、解散・総選挙をやらなくとも消費税引き上げ「延期」は法律に従ってやれた。法律に書き込まれているのだから重大な「変更」ではない。もちろん国民に聞く必要もない。にもかかわらず解散に打って出たのには他に理由がある。一つは「アベノミクス」に先がない事を知っているからである。日銀の追加金融緩和のサプライズで市場を一時的に驚かすことはできた。しかし上がった株価がいつまで持つか実は気が気でない。その前に足場を固めないと、自民党の中からも足を引きずられる恐れがある。海外は既に「アベノミクス」には先がない事を論じている。日本国債をすべて日銀が買う体制をどこまで続けられるのか、その出口戦略に疑問がある。出口戦略は先に行けば行くほど難しくなるが、どうするつもりなのかが全く見えない。外国人エコノミストの中には、日銀が国債を買うのではなく同額を国民に配った方がデフレ脱却に効果的だと主張する人もいる。1年以内に使わなければ無効になるカードで国民に配れば、確実に需要が増えてデフレから脱却できるというのである。またもうけ過ぎの大企業が抱えている200兆円を超える内部留保に課税すれば良いと主張する人もいる。大企業は内部留保を設備投資や賃上げに回す事になり、経済の好循環が起こるというのである。とにかく「アベノミクス」などやらなくともデフレ脱却の知恵はあるはずだという。しかし安倍総理には誰かから吹き込まれた「アベノミクス」以外の事を考える能力がない。「この道しかない」と言い募って他の知恵を拒否する。「これしかない」と知恵を持たない者に言われても知恵のある者は困る。無理心中を迫られている気になる。だが安倍総理が相手にしようとするのは知恵のある者ではない。安倍総理は第二次政権誕生以来、国民から合理的判断能力を奪う事を目的に政治を推し進めてきたように思う。政策課題をめまぐるしく国民に提示してじっくり考えさせることをしない。アベノミクスも特定秘密保護法も集団的自衛権も地方創生も女性の輝く社会も、十分な時間をかけて議論が行われたという実感がない。肝心な議論は常に先送りで課題だけが中途半端なまま既成事実化されてきた。私がこれまで経験した事のない政治である。それがこの解散劇にも適用されている。何のための解散か分からない解散をするところに安倍総理の目的はあるようだ。それは国民から合理的な判断能力を奪う。そして理性を感情に委ねる国民を創りだす。私は片山杜秀慶応大学教授の著作によってヒトラーが民主主義のドイツ国民をファシズムに引き入れる時に使った手法がそれである事を知った。ならばこの選挙は日本国民がナチス型政治に組み込まれるかどうかの選挙である。それは戦後史に於いて日本国民が経験した事のない選挙である。その重大な岐路に立ち向かっている事を国民は自覚すべきだと私は思う。考える暇を与えない政治と対決するのである。 田中 良紹ジャーナリスト「1969年TBS入社。ドキュメンタリー・ディレクターや放送記者としてロッキード事件、日米摩擦、自民党などを取材。89年 米国の政治専門テレビ局C-SPANの配給権を取得し(株)シー・ネットを設立。日本に米国議会情報を紹介しながら国会の映像公開を提案。98年からCS放送で「国会TV」を放送。07年退職し現在はブログを執筆しながら政治塾を主宰」Facebookyoshitsugu.tanaka.71

2014.11.21

コメント(3)

-

JFETその2

僕は元々数学が不得意な文系の学生だったのですが、1976年にHITACHI Lo-D HS-400 という、とてつもなスピーカーに出会ってしまったばかりに、電子工学などなんにも知らないままにトランジスターをいじることになり、今に至っています。そして詳しいことは解らなくても使うことはできますし、それなりに電子やイオンが動くのが見えるように(ほんとに見えるのではないと思いますが)なるのです。まあ、身体で憶えたというのですかね。。というか、電子が動くというのは目には直接は見えないので難しく感じますが、実はとても簡単で当たり前のことなのです。たとえば、目に見える例で言うと、机の上に平らな板が置いてあって、その上に鉛筆が載っているところを想像してください。電気でいうと、板が導体、鉛筆が電子なのですが、板の片端を持ち上げると、どうなりますか?板には傾斜が付いてきますので、ある高さまで来ると、鉛筆は滑るなり転がるなりしますよね?ある高さというのが電圧に相当します。電気というのはそれだけのことなのです。・・よく半導体と言われるのですが、電気の導体でもなく不導体でもない、半導体??なんですかね?これは??この言葉を初めて聞いたのは小学生の頃なのですが、当然なんのことだか解りませんでした。でも、技術家庭科だか理科だったか忘れましたが、先生が黒板に図を描いて説明してくれたことがあったのです。今は多くの解説サイトがあって、例えばこういうサイトがあるわけですが、先生が黒板に描いてくれたのも同じ図でした。http://homepage3.nifty.com/skomo/f9/hp9_2.htmシリコン:Siの結晶は共有結合と言って、最外核の電子軌道には8個の電子が入るところ、4個しか電子が無い、そこで、お互いに電子を軌道上に共有し合って、安定化する。こういうのは高校の化学で習ったはずですが、どうでしょうか??習った覚えがなくても、なんとなく解りますよね?左の2-9図では最外核電子が5個(1つ電子が多い)のリン:P をきれいなシリコンの結晶に中に不純物として少量含ませたもので、電子が1つ余っていますので、この電子は自由電子と呼ばれ、文字通り電圧の低い方から高い方に自由に流れます。N型半導体といいます。右の2-10図では、きれいなシリコンの結晶の中に最外核電子が3個(1つ電子が少ない)のホウ素:B が少量含まれています。要するに、ところどころ電子がない穴が空いている部分があると思ってください。この穴をホール:正孔と呼びます。ホールからホールに電子が移動して来ると、見かけ上ですが、電子の移動方向とは逆方向にホールが移動していくように見える、ということが解りますよね?これをP型半導体といいます。P型半導体もN型半導体も電圧をかけると、電子は半導体内部を電圧の低い方から高い方に流れます。P型半導体はホールが高い方から低い方に移動します。説明の都合上シリコンの結晶は便宜的に平面に描いてありますが、実際はダイアモンド型の立体的な構造をしています。では、P型半導体もN型半導体も導体なのに、なぜ半導体と呼ばれるの?という疑問が湧きますが、その答えは、単独では導体なのですが、接合:Junction させると、そしてある外部条件を変化させると半導体(可変抵抗化する)となるのです。それがJFETなのですが、どうでしょうか?もっと解説が要りますか?とりあえず、壊してもいいので、やってみるのが近道だと思いますが。。つづきます。

2014.11.21

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス199

蝶番のドア側と枠側を反対に取り付けていたのを、正規の位置に付け直して、と思ったら、インパクトドライバーで無理な力が加わったらしく、ネジ穴が一つバカになってしまいました。まあ、それでも一つだけなので、そのうち一回り大きめのビスのタップを立て直して、ネジも大きめを取り付ける予定。余計な手間が増えました。。一人ではドアを持ち上げてヒンジに差し込むのは無理だったので、力持ちの助っ人に来てもらいましたwで、なんとか玄関ドアは取り付け完了!ありがとう!頼りになりますね。今日は曇りだった所為か、玄関ドアは両袖採光窓付き通風ドアの割には暗い感じです。

2014.11.21

コメント(0)

-

JFET

Junction Field Effect Transistor 日本語では接合型電界効果トランジスター略してJFEThttp://www.hobbyprojects.com/field_effect_transistor/junction_fet.htmlこのタイプのトランジスタはデプレッション型と言って、ゲート:G がソース:S より低い電圧領域で動作します。少ない部品点数で回路を組むことができるので、めんどくさがりやには嬉しい?ものがあります。ドレイン:D からSに向って流れるドレイン電流:IdをGにS対してマイナスの電圧を掛けることにより、電流の通り道:Channelを狭くすることが出来き、ゲート〜ソース間電圧:Vgsを下げて行くと、どんどんIdを絞っていくことができます。要するに水道の蛇口と同じ。こういうサイトを参照されると解りやすいですかね?http://www.nteku.com/toransistor/fet_toransistor.aspxVgs=0Vの時最大電流:Idssが流れ、Vgsをマイナス側に大きくしていくと電流が流れなくなるVgsがあります。Id=0mAのときのVgsをピンチオフ電圧:V pinched offといいます。ここでは2SK117を例にとっていろいろな使い方やデータシートの読み方などを解説してみたいと思います。この図はデータシートを見ると真っ先に見る図ですので、→などを入れてみました。Id-Vds 図上の青線はVds=10Vのライン、DS間に10Vの定電圧電源を直列抵抗無し(負荷抵抗:RL=0Ω どういうことかはそのうち話します)で直接繋いだときの線です。赤線は左のId-Vgs図を描くために青線とId-Vds曲線との交点を横に伸ばした線です。左のId-Vgs図で、Vgs=0Vの時Id=2.9mAでこれをIdss と言い、Vgs=-0.4Vの時Id=0mAでこのVgsをピンチオフ電圧と言います。Idは0mA〜Idssの間しかJFETとしては定義されていないと考えて下さい。原則これ以外の範囲では使わない(使えません)。JFETをアンプ(増幅器)として使うときは、Vgsを入力、Idを出力として使うと言うことですが、このときId-Vgs曲線を2次関数近似で微小領域では直線とみなしたり、プッシュ・プル動作をさせると直線近似となって歪みが減ったりしますが、この話はまた後でします。Idssというのは製品個体ごとに異なるというか、農作物に似ていて、同じ銘柄でもバラツキがありますので、同じものが必要な差動アンプを組むときなどには選別が必要になります。同一ロットでIdssを揃えれば、その他の特性も略一致するとされています。実はこのId-Vgs図を可変抵抗1本で描くことができるのですが、お解りになるでしょうか?つづく

2014.11.20

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス198

今日は建築士のU本さんとMさんが助っ人に来てくれたので、だいぶ進みました。カーポートへの出口ドアの枠を作っています。取り付け後、玄関ドアの枠を取り付けて、ドアの取り付け方を調べているところ、残念、、ヒンジの取り付け方が違っていて時間切れ、、w皆さん、ありがとう!また手伝ってください!

2014.11.20

コメント(0)

-

今日の充填治療その197

50代男性、左上7、インレー不適合、自発痛ー。見た目でもダツリしてる可能性が高い。クラックもある。エキスカベーターで押上げただけで簡単に外れた。メタルインレー内面は黒い酸化物または硫化物で覆われている。合着セメントは溶出しているが、裏装セメント?は残っている。材質は確定できなかったものの、削った感触からグラスアイオノマーセメント系かと思われた。虫歯はクラックや歯質とインレーのすき間部分に多い。金属の腐食ではすき間腐食と呼ばれ、酸素濃度が低いところが腐食する。細菌の有無とは基本的には関係ないが、細菌の存在により腐食は加速される、それをMICと呼ぶ。α-TCPセメントで裏装、CR充填した。クラック対策は別途行なう予定。合着セメントは効いていないにもかかわらず、大した虫歯もなく長期間経過する症例を経験することがある。その時の裏装セメントはカルボ系かリン酸亜鉛系が多いように思う。電気化学的には理由がある。歯の主成分ハイドロキシアパタイトはイオン電導性セラミックスであり、金属と同じように取り扱うことができ、イオン化傾向を測ることもできる。歯は亜鉛以外の金属よりイオン化傾向が大きい。カルボ系、リン酸亜鉛系のセメントには亜鉛が含まれている。とうことは、セメントに含まれている亜鉛が歯の身代わりに溶けてくれるので、虫歯になり難いと思われる。ハイドロキシアパタイト系のセメントが虫歯になり難いのも同じ理由だろう。また、言うまでもなく電導性の遮断も虫歯の進行を妨げる、金属酸化物や硫化物はイオンの電導を妨げる。この症例ではグラスアイオノマー系のようだが、この場合金属よりも歯質への接着性が高かったのかもしれない。イオンの電導を妨げたことが虫歯の進行を遅らせたと思われる。

2014.11.19

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス197

足場屋が外装板に傷を付けたので、張り替えました。余計な手間、、

2014.11.19

コメント(0)

-

今日の充填治療その196

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.18

コメント(3)

-

<安倍首相>消費増税先送り、21日解散を表明…記者会見

安倍首相はデフレからの脱却と再三言っていますが、円高デフレは良かったと思いますよ。事業者側から見ると、上げた給与を下げるのは困難ですから、デフレになると実質給与が増えることですからね。一般庶民にとってデフレは良い時代だったはずです。デフレだとだれが困るのか?それは簡単ですね。インフレ、経済成長を織り込んでいる年金システムや国債に依存している国家財政などは破綻します。でもそれは避けられないのではないでしょうか?また、消費税増税は必ずすると明言していましたが、皮肉なことに今までの消費税導入後に税収が増えたことはない。理由は簡単で、一般庶民にとって増税分を節約することは困難ではないからです。今までが贅沢過ぎたという考えは誰にでも浮かびます。ではどの程度まで、税率がアップするか、収入が減るのに耐えられるか?1929年のアメリカ発の世界大恐慌後に日本人の給与水準は40%下がったと言われています。この後、世界は戦争への道を選択していきます。当時のエネルギー消費(経済活動と連動する)水準は現在の1/10以下でした。当時とは簡単に比較することはできませんが、70年代初めの今の1/2のエネルギー消費水準時代は、今と大して変わらない文明生活でした。この当たりまで消費エネルギーを抑えれば、経済社会制度の持続可能性はグッと高まります。日本の財務省の官僚の皆さんはここまで見通して財政運営をしているのでしょうか?安倍首相は来年10月の消費税増税を先送りし、18ヶ月後2017年4月1日までに消費税を10%に増税すると明言しましたが、「朝三暮四」という話がありますね。そろそろ、現在の経済システムの崩壊が現実化し始めたと考えるべきでしょう。------引用開始------毎日新聞 11月18日(火)19時21分配信自民党臨時役員会に臨む安倍首相(右)と谷垣幹事長(左から2人目)。報道陣に公開された会議の冒頭、一言も発さなかった=同党本部で2014年11月18日午後5時20分、山本晋撮影 安倍晋三首相は18日夜、首相官邸で記者会見し、来年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを2017年4月に1年半先送りすることと、衆院を21日に解散し衆院選を断行すると表明した。首相は消費増税の先送りについて国民に信を問う意向で、衆院選は「12月2日公示-同14日投開票」の日程で行われる見通し。首相の経済政策「アベノミクス」の継続の是非が最大の争点となる。【識者3人に聞いた】課題山積の安倍首相、解散している場合か? 首相が消費税を引き上げるか否かの判断材料に挙げていた7~9月期の国内総生産(GDP)速報値は年率換算で1.6%減で、4~6月期の7.3%減に続き2四半期連続のマイナスとなった。 首相はデフレからの脱却を最優先するとしており、消費増税関連法の付則の「景気条項」に基づき再増税を延期することを決めた。来年1月召集の通常国会に、増税を延期するための同法改正案を提出する。 記者会見に先立ち、首相は自民党臨時役員会に出席し、谷垣禎一幹事長、高村正彦副総裁らに解散・総選挙に踏み切る考えを説明。この後、公明党の山口那津男代表と官邸で会談し、解散に理解を求め、選挙戦での協力などを確認した。 衆院選は自公両党が民主党から政権を奪還した2012年12月以来。与党は「アベノミクス」の継続を訴え、3分の2超の議席の維持を目指す。野党は「アベノミクスは失敗した」として攻勢を強めている。

2014.11.18

コメント(8)

-

脱(耐)原発ハウス196

今日は診療の合間に(患者を待たせながら^^;)、勝手口ドア周りの外装板の目地埋めの作業を終わりました。

2014.11.18

コメント(0)

-

今日の充填治療その195

50代男性、左上6、口蓋側歯根面ウ蝕、自発痛±、冷水痛+。虫歯は酸で歯が溶けたもの、と歯医者でも単純に思い込んでいますが、こういう虫歯のできる原因や過程を説明できる歯医者はいません。もちろん歯学部でも習いません。こういう虫歯は神経を取って被せるという方法だけを習います。うちでは虫歯の原因として「電気化学説」を採っていますが、それによると原因も過程も説明が可能になります。「虫歯の電気化学説」とは歯を作っているハイドロキシアパタイトはイオン伝導性セラミックスなので、金属と同じように取り扱うことができるというのがその前提となっています。歯茎部の虫歯の原因の多くはくりかえし掛かる応力(咬合力)によるクリープ破壊により多数のクラックが生じ、そこからすき間腐食が始まります。上顎の臼歯部は口蓋側(内側)に起こりやすく、下顎の臼歯部は頬側(外側)に起こりやすいのは、その部分の咬頭が機能咬頭だからです。すき間腐食の他に、エナメル質より象牙質の方がイオン化傾向が大きいので、異種金属接触腐食も大きな原因です。エナメル質の溶解は少ないというのはそういうことです。後は、「さびの雑学」というサイトをご参照ください。虫歯も「歯がさびたもの」ですので、同じことです。歯肉縁下の深いところまで虫歯が進行していますので、歯肉を切除しました。2次象牙質が出来ているので、歯髄は守られています。CR充填が上手く行けば神経を取る必要はないでしょう。CRの接着マージン付近だけ新鮮歯質を出します。α-TCPセメントで覆髄して、CR充填しました。

2014.11.17

コメント(0)

-

ニューロン・シナプスとAD/DAコンバータ

脳神経細胞の動作モデルを電子回路で作ってみるという研究が行われていて、こういうのは工学部系の学部でやっているようです。医学部ではちょっと難しい。なぜなら医者は電子回路など全くの素人だからです。東大医学部の研究論文を読んでみても、なんだか情けない印象を受けます。http://www.brain.kyutech.ac.jp/~morie/topics/spiking.shtmlこういうのを見ていると、脳内でどのような電気的な処理が行なわれているか?というのは解明されているとは言い難いようですが、まあ、例えばAD/DAコンバータの考え方と基本的には同じだよね。。ということはすぐ判るわけです。http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H20/html/H2008A25_.html脳の仕組みはデジタルとアナログ回路の両方が解るとあっさり解明されるかもしれません。

2014.11.16

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス196

午前中はツリーハウスで、午後からはソーラーハウスの勝手口周りの仕上げ。北東側の外装は略終わりました。まだ養生シートは全部剥がしていません。勝手口周り

2014.11.16

コメント(5)

-

ツリーハウス

近くの小さな島に子供達の基地を作ろうということで、地元の有志が集まってツリーハウスを作っています。建築物ではなく構造物ということで市の許可を得ているそうですが、屋根とか壁とか作ると固定資産税の対象になるとか、市の税務課の職員の方が言っていました。どうせ、市長がオレにも見せろと言って来るだろうから、なにをやってもOKだろう、とか、なんだかよく分かりません^^;ここには神社というか祠があります。祭られている神様は弁財天。おじさん達がよってたかって組み立てています。僕も少しだけ手伝いました。今日は床と手すりを作る予定で、終わりました。ちゃんとした図面もあります。

2014.11.16

コメント(2)

-

今日の何やっているの?シリーズ100

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.15

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ99

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.15

コメント(0)

-

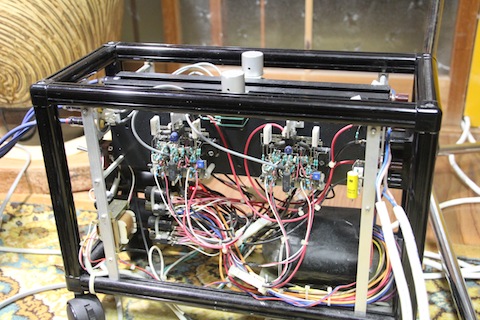

定電流駆動アンプ回路図

前回ご紹介したHS-400マルチ駆動用の定電流駆動アンプはスピーカー駆動の理想型は定電流駆動だからということで作りました。パーフェクト・マシンであるHS-400を駆動するにはやはり定電流駆動がふさわしいでしょう。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201411070003/駆動力Fは有効磁界中の磁束密度B、有効磁界中の導線の長さL、そこに流れる電流iとすると、F=BLi で表されるからです。要するにBLが定数だとすると、Fは電圧vではなく電流iに比例するのです。この筐体には全く同じ定電流駆動アンプが4台組み込まれています。アンプだけ拡大すると、回路図と実際の配線を見比べてください。重要な抵抗には巻線抵抗器をおごっています。V/I変換のDALEの50Ω、I/V変換スフェニールの3Ω。電流検出用の0.22Ωは双葉のプレート型ですが、抵抗値は選別しています。ディスクリート構成だと規模がでかくなるのと、負荷抵抗が付いていない時はゲインが大きくなり過ぎるのでオフセットが気になるということもあって、OPアンプを多用しています。回路はどうせ読める人しか見ないと思いますので、要点だけ解説しておきます。初段のAD711の出力に2SK213/2SJ76をソースフォロワーppとして接続し、共通ソースの50Ωに流れる電流を入力電圧に相似になるようにNFBを掛けます。その入力電圧に相似な電流は上下の3Ωに流れますので、3Ωに発生した電圧は上下のOPA627APの入力電圧になります。上下のOPA627APの出力には2SJ160/2SK1056がそれぞれパラレルに接続されていて、共通ソース抵抗の0.22Ωに流れる出力電流をOPA627APの入力電圧に相似になるようにNFBを掛けています。こうしないと歪み率を0.1%以下にはできません。もちろん2SJ160/2SK1056はそれぞれVgs/Idを選別してペアを用意した方がベターです。歪み率の調整は1kΩの抵抗でアイドリング電流を調整し、2SJ160/2SK1056のクロスオーバ歪みが最小になるようにします。その時のアイドリング電流は80mAとなり、2乗特性のFETならではのクリティカルなB級動作です。出力のオフセット調整はOPA627APの調整端子を使いました。音はYAMAHA B-I 駆動のHS-10000と比べても遜色ないというか、むしろくっきりした音です。

2014.11.14

コメント(10)

-

脱(耐)原発ハウス195

今日は足場が取れたので、記念撮影。グルッと一周、反対側。小学校側、カーポート側、時計周りに回りました。

2014.11.14

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス194

勝手口ドア周りの仕上げをしました。ドアの取り付け直後断熱材を貼り、ドアのヒンジが付いているアルミフレーム部分は木とコンクリボンドで補強を入れました。こうしないとフレームが開閉時にたわみます。不陸の調整に手間取りましたが、下半分は外装板を貼りました。

2014.11.14

コメント(0)

-

日本農業 一人負け 参加国の輸出増 70%背負い込む 米農務省がTPP試算

だそうですが、日本国内の農業生産額への影響は大きくない、だそうで。意味不明(?)小食の日本人は国産の農産物の他に輸入を増した分まで食えませんw-------------引用開始---------------日本農業新聞 11月13日(木)12時40分配信2025年予測のポイント 米農務省は、環太平洋連携協定(TPP)合意で2025年までに関税が完全撤廃になった場合、交渉参加12カ国の農産物貿易がどう変わるのかを予測した報告書をまとめた。合意によって米国農業は輸出額を最も増やす。一方、参加国全体の輸出増加額の70%は、その輸出先となる日本に押し付けられ、日本農業がほぼ一人負けになると見込んでいる。 報告書は、米農務省経済分析局の専門家らがまとめた。各国が既に参加している自由貿易協定などを加味した「通常」と、関税や関税割当を完全撤廃した「TPP」シナリオを比べた。 「TPP」シナリオで合意すると、参加国の農産物貿易は6%、計85億ドル(1ドルは約116円)増えると予測する。うち33%に相当する28億ドルを米国が獲得する。これに対し、日本の輸出増加分は、加工品を中心に8300万ドル。参加国全体の輸出増額分のわずか1.4%に過ぎない。 一方、参加国の輸出増加額の70%に当たる58億ドル分は、輸入という形で日本が背負い込む。日本の輸入額が増える品目は、食肉が半分を占め、米を含めた穀物、その他の加工品、酪農製品などが続く。 日本には貿易収支の面で「焼け石に水」にもならない。安倍政権が20年までに食品輸出額を1兆円に倍増する計画は、この試算からは完全に無視された形だ。 報告書が示す日本農業への影響は、これまで日本政府などが試算したものに比べ、極めて小さい数字に抑えられている。例えば米について、日本政府が32%の生産額の減少を見込むのに対し、米農務省試算は3%減に過ぎない。砂糖の生産額は100%無くなるとの予測に対し、わずか2%の落ち込みと見込む。 こうした“軽い”減産予測を基に報告書は「TPPで関税を撤廃しても日本農業生産額への影響は大きくない」などと指摘。TPP交渉で日本が関税撤廃に踏み切るよう背中を押した。 日本政府の試算と大きく異なるのは、米農務省試算が関税以外の豚肉の差額関税制度や砂糖の価格調整制度などを織り込んでいないことが大きい。報告書の執筆に当たった米農務省関係者の一人は「国際市場で日本向けに輸出できる数量が十分に手当てできないこと、日本の消費者が国産志向を持っていることなどが米日の試算で影響が異なった原因だ」と説明する。(ワシントン山田優編集委員)次ページは:生産への影響評価不十分 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏に聞く生産への影響評価不十分 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏に聞く 米農務省がまとめたTPPの試算に対する見方について、東京大学大学院の鈴木宣弘教授に聞いた。 農務省は中間選挙での共和党の勝利を見込んで、このタイミングで試算を提示したと考えられる。共和党は徹底した自由貿易推進の立場をとっており、TPPでさらに徹底した農産物の関税撤廃を日本に迫るだろう。 域内の農産物輸入増加分の7割を日本が負担する「一人負け」なのに、国内生産はほとんど減らないという試算は極めて恣意(しい)的である。 この種の試算では安い輸入品が入ってきても国産品は「別物」で、国内生産はあまり影響を受けない。輸入と国産の代替性を現実的な水準に変更すれば、試算結果は大きく変化する。 日本産米に匹敵するジャポニカ米の供給余力を現時点での生産量で評価しているのが問題だ。 主産地のカリフォルニア州は水が不十分で余力が小さいとしても、アーカンソー州は水が豊富である。ビジネスチャンスが日本で生じれば、同州ではジャポニカ米に切り替えられる。ベトナムでもジャポニカ米はすでに60キロ当たり1200円程度で生産され、「コシヒカリ」を欧州に輸出している。 日本の米農家の現地検証では、日本と同等の品質米も同4000円程度で生産可能だ。日本の商社などもTPPを見越した準備を始めている。 中長期的な供給余力と低い生産コストを考慮すれば、農務省の試算結果とは全く異なり、日本の農業生産への影響はもっと大きくなる。日本農業新聞

2014.11.13

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス193

勝手口ドアを取り付けたので、ドア周りの断熱材と外装板を貼る作業をしました。断熱材を貼った段階で、ドアを開け閉めするとドア枠がたわむのですね。これはまずい。木用のサッシなので、アルミのドア枠は通常、外装板の縦胴縁(タテドウブチ)と同じ面の桟に囲まれているはずですが、それがない。急遽断熱材をカットして木を埋め込み、ビスと接着剤で固定しました。で、今日は外装板貼りまでたどり着きませんでした。。

2014.11.13

コメント(0)

-

日銀の異次元緩和

「昨年4月の異次元緩和導入後、月に10兆円強発行される利付国債のうち、3分の2に当たる6兆~7兆円程度を日銀が買い入れてきた。さらに今回の追加緩和で、日銀は月に10兆円程度買うと決めた。つまり発行額の丸のみだ」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の石井純・チーフ債券ストラテジスト)。http://toyokeizai.net/articles/-/52904?page=5僕は2012年以降日本の財政は破綻すると言っていましたが、それは赤字国債の問題から逆算したものでした。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201101180000/でも、なかなか破綻宣言でませんね。。それは苦しくなったとは言え、まだまだ本当の貧乏ではないからでしょう。しかし、2013年4月の日銀の異次元緩和というのは、実質的には財政破綻が起こったと考えるべきではないでしょうか?まあ、財政破綻など気分の問題なだけかもしれませんが、なかなか人は現実を直視したくないものです。

2014.11.12

コメント(2)

-

今日の充填治療その194

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.12

コメント(0)

-

沖縄県知事候補翁長氏は中国共産党の工作員?2

ーーーーーありそうですね、沖縄の人はどう思っているのでしょうか?ーーーーー中国はこれまで「沖縄奪取」のために、着実に布石を打ってきたこと、11月16日に実施される沖縄県知事選で最も有力視されている人物が当選してしまえば、その大きな第一歩を踏み出してしまうこと、沖縄を中国に売り渡そうとしているその人物が【翁長雄志氏】だということ、そして翁長氏がどんな人物であるかについて、お伝えしてきました。しかし、本当に驚くべきなのは、こうした【今までのこと】ではなく、【今から起こること】の方です。もし翁長氏が当選したら、沖縄と日本の未来はどうなってしまうのか。目を覆いたくなるような現実が待ち受けています。そのシミュレーションは以下の通りです。・沖縄独立運動が活発化し、 日本政府の圧政に苦しまされてきた琉球人と 力で押さえつける国家権力の対立、 つまり「沖縄VS日本」という構図がつくり 出されるでしょう・沖縄本島、宮古島・石垣島などの離島へ 日本本土から左翼系住民が大量に移住し、 中国からの観光客(工作員)が激増するでしょう・沖縄の新聞、テレビはすべて独立派に占拠 されると同時に、情報統制が敷かれ、 住民に一斉蜂起を呼びかけるでしょう・行き過ぎた独立運動を警察が取り締まれば、 それを「自由を求める県民の人権を弾圧する 日本政府」として国際社会に宣伝するでしょう・そして沖縄独立問題が国際問題に発展し、 「民族自決の原則」から、国連安保理で沖縄を 独立させるよう、中国が提案するでしょう・中国はもちろん、クリミア独立を承認したロシア、 「人権保護先進国」を標榜しているアメリカ、 イギリス、フランスも拒否権を発動することは ないでしょう・沖縄に駐留する自衛隊と米軍は、強制撤退を 国連安保理から要求され、日本政府は反発するでしょう・日本政府が国連安保理の要求に反発して自衛隊と 米軍を駐留させているとして、中国は沖縄の自国民の 保護を掲げ、軍隊を派遣するでしょう (彼らは2010年にそれが出来る法律を制定しています)・中国と全面的な戦争を避けたい日本政府は、 あっさりと自衛隊と米軍の撤退を受け入れるでしょう (政府与党の3分の1は親中派です)・その後、自前の防衛力を持たない沖縄は中国に安全保障を 要請し、人民解放軍は「仕方なく」沖縄に居座り続けるでしょうそして沖縄は、実質的に中国の支配下に入るでしょう。これは最悪のシミュレーションになりますが、すでにお伝えしたように、中国共産党は今まで、それを十分可能にする下準備を、ゆっくり時間をかけて、やってきました。もはや隠すことすらなく添付した写真のような運動を展開するありさまです。「そんなことを国際社会が許すはずはない」という希望的観測も、ものの見事に打ち破られるであろうことを、先ほど書きましたが、さらに加えてこんな記事をご紹介します。ーーーーーーここまでーーーーーー

2014.11.12

コメント(6)

-

今日の抜歯再植術シリーズ16.1

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.11

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ98

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.11

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ97

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2014.11.11

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス192

そろそろ足場を撤去するので、2連ハシゴを買いました。屋根の高さが4mありますので、2連ハシゴです。

2014.11.11

コメント(2)

-

70年代シリーズ98

向って左端は1970年製のSONY CF-1300、極初期のラジカセで横置きの機種です。実際に使っていましたので、当時の感触が蘇ります。学校から帰宅すると、ず〜っと鳴らしていたので(?)しょっちゅうモーターが壊れていました。当時のS社のDCモーターはやわでしたね。隣りはCF-2850SD カセットデンスケTypeIIIと呼ばれ1973年製、生録ブームの火付け役でした。DC/DCコンバータで単1電池4本6Vを±電源に昇圧して、Dレンジの拡大を図る初めての本格的ポータブルカセットデッキです。思い起こすと、1970年代の前半の中高生の頃は、ラジオとカセットデッキは持っていましたが、スピーカはありませんでした。それでも、学校から帰ると寝るまで、ヘッドホンであるときはイヤホンをステレオ化して、ときには内蔵のスピーカを通して音楽を鳴らしていました。その頃は音楽そのものを聴くというよりは、機械が奏でる音そのものにあこがれ、聴いていたように思います。今も同じです。うちでは音楽を鳴らせませんが、本当はずっと鳴らしていたいのです。その次は1973年製CF-1480、ラジオのスカイセンサーにも同じデザインのものがありました。丸形のチューニング表示板、特徴的です。後ろのステレオラジカセはCF-2550、CF-2500と中身は同じですが、外装が少し変わって値上がりしています。当時は高度経済成長やオイルショックの影響で今では考えられない程のインフレ経済でした。右端はラテカセと呼ばれるテレビ付きのラジカセで、1977年製。まだ詳細にご紹介していない機種ですね。

2014.11.10

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス191

今日もおじさん達に手伝ってもらって、ドア下のブロックつきを終わりました。玄関ドアカーポートへのドア

2014.11.09

コメント(0)

-

70年代シリーズ97

Nakamichi1000 は1973年発売の最高級デッキで当時の技術水準を遥かに越えていました。お値段も相当なもので、当時価格27万円オーバーでおいそれと手が出るような品ではありませんで、展示品を触って見るのがせいぜい。今でもクローズドループ・デュアルキャプスタンのメカニズムとカセットでは世界初の完全独立3ヘッドシステムが眩しい存在です。80年代に入るとこれらの技術は一般化しましたが、10年も早くNakamichi はそれを実現していたのですね。現物を持っていませんので、画像はネット上で拾いました。僕が1973年当時持っていたのは、SONY TC-2800 、よくソニータイマーが炸裂していましたw

2014.11.09

コメント(0)

全73件 (73件中 1-50件目)

-

-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…

- 睡眠とホルモンの黄金リズム|深い眠…

- (2025-11-17 21:00:05)

-

-

-

- 闘病記

- 長男🐻発熱続く😱💦💦💦(在宅58日目)

- (2025-11-17 12:00:05)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-