2023年08月の記事

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ9.0

40代男性、左上7、金属冠脱離、2次カリエス神経を取って被せの治療がどのくらいもつのか?もちろんケースバイケースではあるのだが、20年も経てば何らかのトラブルが発生し、抜歯に追い込まれることはよく経験する。この症例も、通常治療で保存が可能かと言うとかなり難しいと言うか、できても予後は悪くなりがちだと思う。インプラントを専門にやっている先生なら、何のためらいもなく抜くことを勧めると思う。歯槽骨が残っているうちの方がインプラントを打つには都合が良いからだ。では時系列でどうぞカリエスは歯肉縁下に及ぶメタルコアも外してみる薄茶色部分は隙間ができており2次カリエスになっている。メタルコアもほぼ脱離している。虫歯を除去したα-TCP(ハイドロキシアパタイト)で虫歯が治ると言う大阪大学の研究論文がある。CRピンレッジドコア直接法。再度のメタルコア作製は難しい。歯質は歯肉縁下まで失われていて、型取りができず、保存不可能な状況だ。ハイブリッドクラウン装着

2023.08.31

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ8.0

50代女性、ブリッジ脱離、歯根破折ブリッジがおかしい、グラグラすると言うので外してみたら、と言うかすぐ取れた。歯根表面は虫歯だらけ、それだけではなく破折しています。これでもどうにか保存しないといけないと思って、修復作業に取り掛かりました。では時系列でどうぞさすがに、この歯を残そうと考える歯科医師は世界中探してもいないと思う。通常の治療法では保存は無理だからだ。抜いてインプラントか、隣も大きく削ってブリッジか、それが嫌なら入れ歯です。と言うはずだ。これからは鏡像で、上の方の薄い歯質にクラックが入っていて、プラプラしている。α-TCPで少しでも虫歯が治ることを期待して、CRでピンレッジド・コアを作り、破折を抑える処置をした。beforeafter

2023.08.30

コメント(2)

-

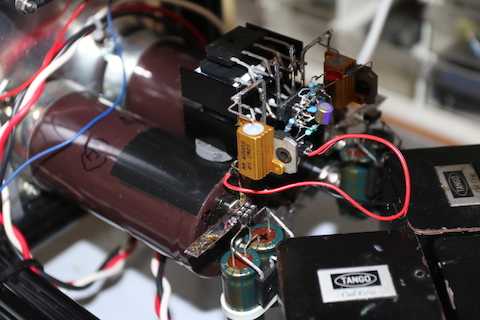

試作スピーカー4.9(組み立て配線作業)

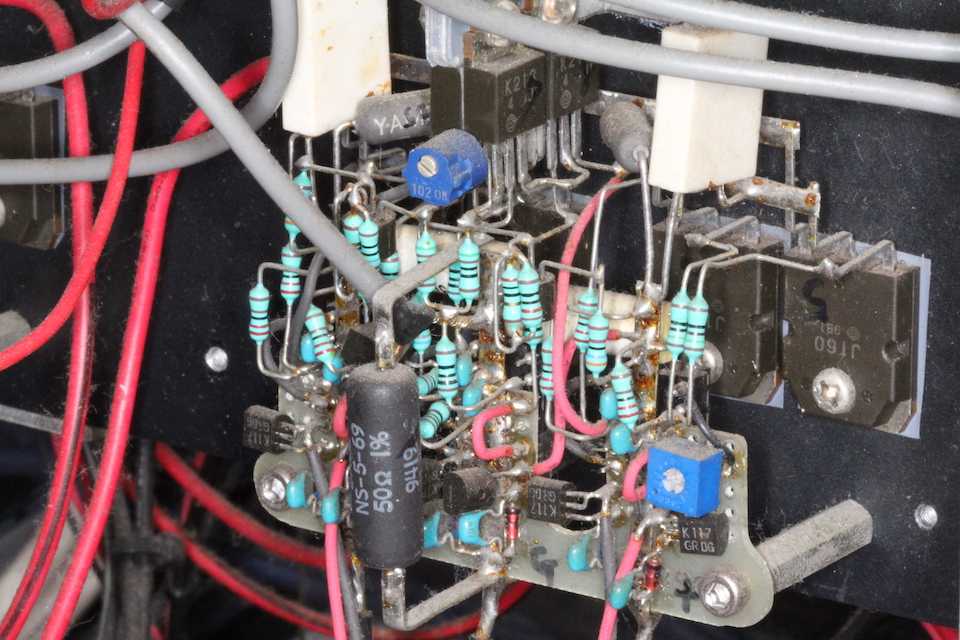

前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202308280000/定電流源はできたので、いよいよ組立配線作業に入るのだが、少々複雑でしかもコンパクトに仕上げるつもりなので、あらかじめ頭の中で組み立てる作業を始めた。基本回路は20年以上前に作った前作と同じなので、参考にするために前作の画像を撮った。20年以上の歳月で汚れている。いつ作ったか正確には憶えていないのだが、K先生からスピーカーは定電流ドライブするのが理論的だから作る様にと言うお話があって作り始めたので、先生に連絡を取ったすぐ後の1997年頃だったと思う。これがミニマム基盤。既製のスルーホール基盤を加工している。ほとんどは空中配線なのだが、OPアンプの電源周りと入出力は基盤に取り付ける。

2023.08.30

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ7.0

90代男性、右下咬合崩壊寸前。。90にもなるとまともに考えることができなくなる。身体は動かないし、寿命を考えざるを得ないとおっしゃる。それでも歯は必要だろう。・・もう、毎日毎日毎日、、「諦めよっかな〜、、」と何回思うことか。。僕自身も含めて高齢化の波は押し寄せてくる。オーラル・フレイル対策(寝たきり寸前対策)の講演会に行くとまともに歯科治療が受けられるうちに全部抜いて総入れ歯にするのが良いのではないか?と講師の先生は言う。認知症や寝たきりになる前に総入れ歯だと言う。そうすれば介護人は楽だ。まともに歯磨きなんかできやしない。なまじ歯があると困ると言うのだ。うちの様な歯は残そうという予防歯科医院は立つ瀬がないのだろうか? 存在自体が無意味なのだろうか?・・4番は破折で再植歯、5番は骨植はしっかりしてはいるが残根、6番はグラグラの残根、7番は過重負担でグラグラ動揺度3。補強連冠でつないで延命を図る事にした。では時系列でどうぞ最後は作りたての補強連冠だ。なんか噛むと痛い。。あっ、、!次は入れ歯です!とご本人には告げるのだが、寿命が先か?それが一番良い。

2023.08.29

コメント(2)

-

スーパーテクニック・シリーズ13(CRの2次カリエス)

40代女性、右上7、一時痛かったが、今はそうでもない。食渣が溜まりやすく虫歯になったようだ。歯肉縁下で直視できないので治療は困難を極める。何度も諦めようかな・・と思ったが気を取り直して、処置を進めた。ストリップスを使ってみたが、口蓋側にCRが漏れていたが、なんとかリカバーできた。では時系列でどうぞ

2023.08.28

コメント(0)

-

試作スピーカー4.8(6mA定電流源の作製)

前回選別したIdss8.9mAの2SK117BLのペアの1つを使って6mAの定電流源を作ってみたが、えらく面倒な事になった。まずブレッドボード上で半固定抵抗器をGS間に入れて測定回路を組んでみた。回路はこれだけのことだ。半固定抵抗器を微妙に調整して6.00mAにした。この時の半固定抵抗器の値を計測してみると27.919Ωだった。既製の抵抗器でこの値を作るのは難しく、3パラでないと近い数字にはならなかった。30Ω//390Ω//15kΩを実装して計測してみると抵抗器は目標より0.032Ω高い。電流値は6.01mAになった。絶対誤差にはこだわらないが、上下から同一値の定電流源で挟むので、相対誤差があるとオフセットになる。次回はペア組作業。それにしても抵抗3パラというのはスペースを取るのでどうにかしたい。。

2023.08.28

コメント(0)

-

試作スピーカー4.7(定電流源用2SK117BL選別作業)

結局自己バイアス型の2SK170/2SJ74では出力電流が足りなかったので、外部バイアス型のV/I変換にする事にして定電流源用のFET(2SK117BL)のIdssの選別作業をしていた。お中華テスターを使うにしても、仕事で疲れている手ではつらい作業だ。25年前、この日のためにゲットしておいた2SK117BLなのだが、ランク下限ギリギリの6mA程度がもっとも多く、8mA以上は少なかった。このFETは6mAで温度係数が0になることが知られているので、好都合ではあった。8mA以上のペアでV/I変換用の外部抵抗で8mAを6mAに正確に合わせたペアを作る事にして、残り大半の6mA程度のものを各部定電圧回路のゼナーダイオードに定電流を流すために使う事にした。

2023.08.27

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ6.0

40代女性、右下8、近心カリエス流石に僕でも親知らずを充填するのはムリ無理。。w探針が通り抜ける。。w

2023.08.26

コメント(0)

-

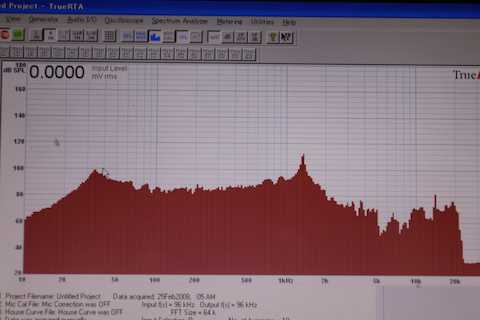

Roland AP-700改造0.4(L-301/MH-35再設定)

前回のつづきというか以前の設定では音に不自然感があったので、周波数特性を実測しながらより精密に合わせ直した。ピークコントロール(パラメトリックイコライザーによるfp、Q、ゲインの設定)により-6dB/oct.のスロープを作ることができる。画像は-6dB/oct.のLPFとHPFを通しているので、スピーカーの-6dB/oct.の特性と合わせて-12dB/octのスロープになっている。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202307300001/L-301定電流駆動時周波数特性(-6dB/oct. LPFなし)同ピークコントロール後(-6dB/oct. LPFあり。総合特性は-12dB/octとなる)MH-35 定電流駆動時f特(-6dB/oct. HPFあり)同ピークコントロール後(総合特性は-12dB/oct)fc:700Hz、-12dB/oct.逆相クロス総合特性。マイク距離50cm。まだ右チャンネルしかセットアップしていませんが、理論的に設計されたスピーカーシステムは恐ろしいほど自然で音が良い。いつまでも音に浸っていたい。聴いていてモノラルで十分だと感じる。実はスピーカーシステムが左右2つ(以上)必要という風潮には理論的根拠はない。これが左チャンネルのf特、理論的に合わせ込むことで、かなりフラットになるのに驚かれるだろう。理論に忠実だから簡単に合わせることができる。曖昧な試行錯誤を繰り返すわけではないからだ。

2023.08.25

コメント(0)

-

もうだめ、、w

50代女性、右下7、インレーだつり、2次カリエスなんか沁みるような、痛いような、違和感があるということでインレーを抉ったら、あっさり外れた。でも、口は開かないし、写真も撮れないし、隣接面の処置などほぼ勘。頭の中での作業wでは時系列でこの2枚は唾液がかからないように、指で押さえての撮影。

2023.08.24

コメント(0)

-

歯茎部カリエス(酸素濃度差腐食)

50代女性、左上23、歯茎部カリエス飴玉を始終食べていたとか、そういうこともあるが、この方は、この部分が口唇にいつも隠れている。口唇に隠れている部分は虫歯になりやすい。なぜならこの部分は他の部分よりも酸素濃度差が低くなる。酸素濃度が低くなるところから電子が奪われてハイドロキシアパタイトの結晶が崩壊する。これが「虫歯の電気化学説」による虫歯の発症機序の一つだ。

2023.08.23

コメント(0)

-

今日の充填治療48(ストリップスを使えない症例)

50代女性、左上6、隣接面カリエス。左上7、4/5冠だつり一番後ろの歯の再建をするには直接CRを築成していくしかない。まだコンタクトの調整をしていないので途中までなのだが、専門家ほど、写真を撮るのも難しい場所にある歯をどうやって作っていくのか分からないと思う。ミラーテクニックはもちろん使うのだが、見えないところを見ながら作るしかない。見えないところを見ながらとはどういうことなのだろうか。実際に見えるのは少ない画像データなので、見えないところを頭の中で補いながら処置を進めていく。想像力の世界だ。

2023.08.22

コメント(0)

-

Technics RX-70 & 6GB8 single

スピーカーハウスに放置していたRX-70と6GB8シングルアンプを回収して大先生の部屋にセットしてみた。RX-70は大先生と-6dB/oct.正相クロスと-12dB/oct.逆相クロスで音が変わるのか?という実験をしたことがあった。同軸2Wayなら逆相面が目立たないのでは?という発想だった。結果はここhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201205070001/6GB8シングルはここhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200707160004/もう16年も経ってしまった。彼ももういない。

2023.08.22

コメント(0)

-

今日の充填治療47(CRインレーの部分補修)

40代女性、右上4、歯牙破折インレーではなく自身の歯が部分的に破折していたので、その部分だけCRで再建した。隣接歯とのコンタクトは残っていたので、ストリップスは使っている。2つの角度からの画像をそれぞれ時系列でアップします。咬合面口蓋側

2023.08.21

コメント(0)

-

ブリッジ転用の義歯

70代女性、ブリッジ破損、咬合崩壊寸前大きなブリッジが入っていたのだが、支台の歯が虫歯や脱離で外れる寸前、、2本位の歯でかろうじてひっついている。指で引っ張ったらグラグラの歯毎抜けそうだ。ブリッジに付いている歯は根元から切ってブリッジを外し、外れている歯は残根上にコーヌスの内冠形態をCRで作って、その場で取り外し式の義歯に作り変えた。保険ではできないような気もするが、患者は満足だw

2023.08.20

コメント(0)

-

今日の充填治療46(上級編:ストリップスを使わない症例)

40代女性、左上7、CRインレー破折半分破折していたので、後ろ半分はそのまま使うことにして前半分をCRで再建することにした。一番後ろの歯にストリップスを使うのは難しい。はみ出る、コンタクトは緩くなるでいいことはない。CR積み上げ法で築成再建するのが最も早くて綺麗だ。では時系列でどうぞ

2023.08.19

コメント(0)

-

今日の充填治療45(上級編:ストリップスを使う症例)

20代男性、左下6、近心隣接面カリエスこの歯もCRでの再建をするのなら、辺縁隆線を残し、ストリップスを使った方が早くかつ上手くいくと思う。一つ前の5番を傷つけ無いようにストリップスを使っている。これはCRを流し込む直前のストリップスの使い方。

2023.08.18

コメント(0)

-

試作スピーカー4.6(V/I変換の検討)

何をやっているのか、ほとんどの方には何のことやら。。でしょうが、気になっていたので、ちょっとだけ。前作では2SK213/2SJ76を使っていて、これはMOSFETで、これはエンハンスメント型なので、外部に定電流付きのバイアス回路が必要でした。これでは回路的にパーツが増えてしまうので、ディプレッション型のJFETを使えば抵抗2本だけでバイアスが与えられるので、どの様なものかバラックで仮組みして調べてみました。2SK170BL Idss:14mA/2SJ74BL 同を使い前作と同じ10mAを流す条件で定数を決めてみました。電源電圧は新作は±10Vの予定ですので、その条件で行いました。バイアス抵抗を同じ10Ωとすると10mA流れて、その時のVgsの違いにより、10Ωの中点電圧は6.8mAとなりました。Idssの14mAまで振れるとして、±4mAの出力電流が得られるわけですが、これで十分なのか、またオフセット電圧の6.8mVをこのP/P出力回路をNFBに取り込むことにより1/00以下にできるのか?次回はこの検証予定。

2023.08.18

コメント(0)

-

今日の充填治療44(上級編:ストリップスを使う症例)

20代男性、左上6、近心隣接面カリエスかろうじて辺縁隆線を残せるのならストリップス(隔壁)を使ってもよい。辺縁隆線はエナメル質なので、簡単に壊れてしまう。細心の注意が必要だ。では時系列でどうぞ

2023.08.16

コメント(0)

-

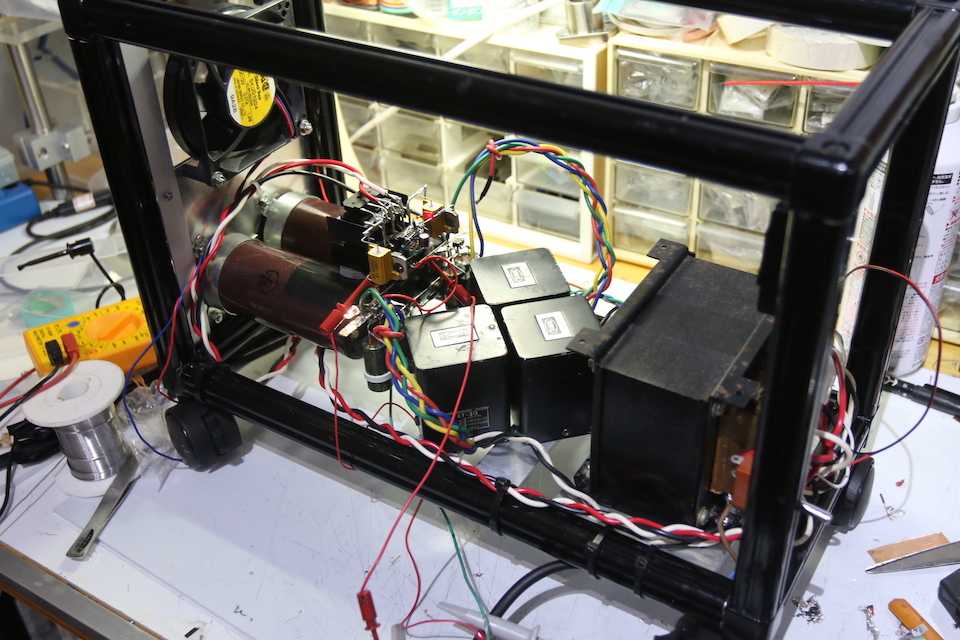

試作スピーカー4.5(定電流アンプ。電源部、機構部品組み立て完了)

この後は電源ラインの配線、アンプ本体の製作とつづくが、回路的に初めての試みもあるので、試行錯誤もあるだろうと、余裕を持った部品配置にしている。

2023.08.15

コメント(0)

-

試作スピーカー4.4(入出力配置。(次の世に持っていくべきスピーカー))

本格的な電子工作は19歳から始めたので、もう何年やっているのだろうか。。長い様で短かった。僕がそれを始めた頃は、自作と既製品を買うのとどちらが安いか?という議論がされていた。というのは工業製品がそれほど世には出ておらず、それだけ高価だった時代が戦後30年近く続いていており、それまでは知識がなくとも自作した方が安かったからだ。それが逆転を始める端境期だった。今は違う。買った方がはるかに安いだけではなく、小型で超高性能だ。しかし、そんなことは長くは続かないだろう。2030年頃から急速に石油文明(現在の文明)は崩壊し始めるだろうが、一体何が残るのだろうか?時代は逆行するのだろうか?半導体部品もすでに入手困難になってきているし、僕の様にパーツを集め自作しているものには現在の工業文明が崩壊する足音がよく聞こえる。そんな時代になってもこれだけは残るスピーカーにしたいと思う。昨夜、あの「風の谷のナウシカ」を見る機会があったが、動作原理も分からない、修理さえできない1000年前に栄えた古代の遺物(ガンシップの燃料不要?水?のジェットエンジンなど)を大切に使いながら細々と生き残っている人類。そうなるだろう。何10年も捨てずにストックしていた一般人には無縁の手持ち部品と、もう20年以上前に製造中止になって、残り13組となった半導体部品をこれが最後か?と思いつつ購入したり、そんなことが「ナウシカ」の世界と重なる。今日は入力部と出力部の端子をアルミLアングルに取り付けユニット化したものを放熱器上に配置を考えるために置いてみた。お盆休み中に機構部品だけは組み上げたい。こんな感じだ。

2023.08.15

コメント(0)

-

試作スピーカー4.3(部品配置)

今回の定電流駆動アンプは負荷インピーダンスが0.1〜1.5Ωと低いので、UHC-MOSのパラ使いで考えています。大電流パワーMOSは温度係数か正なので、アイドリング電流の調整が難しい印象だが、定電流アンプなら入力電圧に比例した電流を負荷に強制的に流すので、アイドリング調整は不要ではないだろうか?と楽観的に考えている。

2023.08.14

コメント(0)

-

左上3、異所性萌出0.0

12歳女子、左上3、異所性萌出この子の妹で同じ様な問題がある。あるいは家族性なのかもしれない。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202302230000/最小限のブラケット装着だ。固定源は歯列固定して得ている。つづく

2023.08.13

コメント(0)

-

今日の充填治療46(お盆前にどうにかして欲しい)

40代女性、右上4、クラウン脱離お盆前なのに外れて、紛失してしまった。どうにかなりませんか?仕方がないので、口腔内で作った。隣接面の処置は途中までしかしていない。つづきはお盆開けてから。

2023.08.12

コメント(0)

-

無限大バッフルの製作0.23(最終章:HS-400の保護グリルの除去)

HS-400の無限大バッフルの施工過程はオーディオカテゴリーの2022/06/02の記事を辿って見ていただけるとよく分かると思う。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/?PageId=12&ctgy=21なぜ無限大バッフルなのか?という話なのだが、通常のダイナミック型のスピーカーは無限大バッフル設置(壁埋め込み)においてその諸特性が研究されており、それ以外の設置方法では全てのスピーカーの最高性能を活かしきれていないというか、無限大バッフル設置でないと理論的に解析できない。つまり適当(ほとんど全てのスピーカーメーカーは適当なもの作りをしている)ということだ。世の中のオーディオ愛好家の多くは無限大バッフルと言われても?何のことだか分からない。壁埋め込み?あり得ない。デザイン性に優れた箱に入った(もしくは箱もない)独立置きのスピーカーが普通だろうと強力な洗脳を受けている。いや、それは洗脳だから。と言っても聞く耳を持たない。それは洗脳故としか言いようがないが、新興宗教ではないのだから、一度お聴きになってみると良い。愕然とすること請け合いだ。具体的に無限大(実際は有限大だが)バッフルの施工方法は「サネ付きネダノン」と呼ばれる床の下地材(合板)で厚さ24mmのものを使うと一人でもできる。そんなに難しいものではない。バッフルの裏面は棚を作って本や雑誌を並べれば無共振(叩いてもコツコツいうだけ)のバッフルになる。本と合板の間の摩擦で振動を吸収するというメカニズムだ。また摩擦を使えば既存の壁を傷つけることも無く施工できる。もちろんバッフル裏は広大な収納スペースになる。無限大バッフルは重量のあるコンクリートで作るのがベストと思い込まれている方が多いのだが、実は違う。コンクリートは内部に鉄筋がありQは意外に高い。思いっきり共振する(叩けばゴンゴン鳴る)。かつては僕もそう思っていたのだが、初めてスピーカーハウスを作った時に経験した。共振しないコンクリート壁を作るのは非常に難しい。事実上不可能だ。今回はスピーカーユニットの保護グリルは音質を損ねるので、小さな子供がいなければ外した方が良いという話だ。これで完成ということにしたい。「究極のHS-400マルチドライブアンプ」の最終章ということにもなる。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202208060000/保護グリルを外すと音の曇りがサーーッと霧が晴れた様にクリアになる。

2023.08.11

コメント(0)

-

試作スピーカー4.2(パーツの選別)

ボイスプレートの直流インピーダンスは0.1〜1.6Ωと低いので、定電流アンプでないと駆動は難しい。定電圧アンプだと焼損してしまう可能性が高い。ブラットハラーやリボンスピーカーの様に出力トランスを使う手もあるが。各部の定電流源に使用する2SK117BLからIDSS:6.0mA程度を選別したところ。出力電流を検知する抵抗の選別風景。50個の0.1Ωを直列に繋いで10Vを掛けて、各抵抗の両端の電圧が近いものでペアを組む。出力の負荷抵抗の1/10以下が望ましいので、10パラ〜5パラ程度を見込んでいる。基盤を放熱器に六角スペーサーで取り付けてみた。定電流アンプは20年ぶりに作る。構造が複雑なので配線ミスが心配w

2023.08.11

コメント(0)

-

今日の充填治療46(上級編:ストリップスを使わない症例)

40代女性、左上4、セラミックインレー脱離ちょっとよく分からないのだが、食事中に外れたそうだ。ストリップス(隔壁)なしでのCR再建症例だ。積層法で積み上げていく方法は慣れれば難しくないと思う。使う材料道具はフリーページに載せている。

2023.08.11

コメント(0)

-

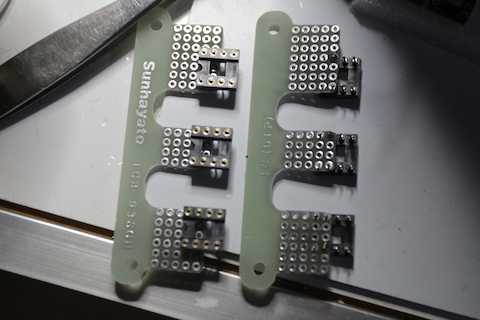

試作スピーカー4.1(定電流アンプ基盤の製作)

このアンプは主要増幅回路にOPamp(オペアンプ)を使う。ディスクリートで組む元気はない。なぜならチャンネル当たり3台の増幅器が必要だから。通常の3倍必要だ。というか、AD711とかOPA627に基本性能で勝る増幅器をディスクリートで作ることは至難の技だ。しかもこれらのOPアンプはHS-400やHS-10000での試聴テストでも色付けが少ないことを確認している。基盤と言っても最小限の基盤で空中配線を多用する。スルーホール基盤を加工している。真ん中がV/I変換器、上下がプラス側とマイナス側のそれぞれのV/I変換器だ。8ピンDIPのICソケットを取り付けている。

2023.08.11

コメント(0)

-

鬼のように作った、、、

拡大装置の山々、、憔悴モードw

2023.08.09

コメント(0)

-

今日の充填治療45(痛みが出ている症例)

11歳男子、右下6、隣接面カリエス、自発通+咬合性外傷によるクラックからの虫歯と思われ、自発痛が出ていた。痛みが出ていると神経を取るしかないというのが一般的な見解なのだが、3MIX+α-TCPセメントで持ち直す。クラック部分を拡大してみたが、これが虫歯の前からあったものか、その後にできたものかは検証できないが、こういうクラックから虫歯になるというのは理解できるだろう。「虫歯の電気化学説」では酸素濃度差腐食と呼ばれる現象のことだ。虫歯を完全に除去すると露髄するので、軟化象牙質は残してあるが、接着に必要な部分だけは新鮮歯質を確保している。軟化象牙質(虫歯)はα-TCPで再結晶が進み硬くなる(治る)。では時系列でどうぞ

2023.08.09

コメント(6)

-

今日の充填治療44(上級編:ストリップスを使わない症例)

30代女性、右下6、冷水通+メタルインレーの2次カリエスで、ちょっとばかり深い。多分多くの歯医者は神経を取ろうとすると思う。CR充填など難しいので、長期的には自信はない。仮充填ということになる。今日もストリップスは使わない。多くの歯科医師にとっては、どうやってやるのか分からないと思う。

2023.08.08

コメント(0)

-

今日の充填治療43(上級編:ストリップスを使わない症例)

30代女性、外傷性の虫歯。ベーグルやバケットなど硬いパンやナッツが好きでよく食べるそうだ。隣接面にクラックが入ってそこから虫歯になる。咬合面もエナメル質がチッピングしていて、硬いものを食べている形跡が見える。今回は虫歯部分だけのCRでの再建だが、ストリップスは使っていない。このくらいの大きさだと使わない方が上手くいくと思う。では時系列でどうぞ手前側のチッピングしているハイブリッド冠もついでに修復。1次CR隣接面にフロスが入るように調整した。

2023.08.07

コメント(0)

-

拡大床装置1.0

11歳男子、歯列不正多くの前歯部歯列不正は歯の大きさのトータルが顎の骨のアーチよりも大きい時に起こる。具体的には横向き、うつぶせ寝などにより頭の重さでアーチが潰され顎の横幅が小さくなることで起こる。この症例は2回目の作成でクラスプ(ばね)を近々抜けるであろう乳歯のEから一つ後ろの永久歯の6番に架け替えるために行った。Eにかかっていたばね(アダムスのクラスプ)が破折したのを機に再製作に踏み切ったが順調に歯列不正は治ってきている。親子共々頑張っているのだろう。6番はまだ歯肉に覆われているので、模型上で歯肉を切り取った状態にしてクラスプを作った。多分、セットしてしばらく馴染むまでは痛いはずだ。しかし慣れてもらうしかない。歯肉を除去して、歯をむき出しにしている。ばねは歯にしかかからないからだ。

2023.08.06

コメント(0)

-

試作スピーカー4.0(電源ラインの配線)

電源トランスが5個もあるんで、配線作業もめんどくさい。間違えそうで怖い。。タンゴのCT-20が3個あるんで、これをV/I変換用、正負のフローティング電源上で動くV/I変換用に使うつもり。大きいのは電流増幅用の±15V/10A。。ちっと足らんな〜。最後は空冷ファン用。これはまだ未配線。

2023.08.06

コメント(0)

-

ソーラーハウス 2020/10/29(OHARAの修理)

トーチホルダーが折れていたので、新しく作った。結局3個作ってしまった。トーチを収めるパイプとホルダーとの接合部をぴったり合わせるのが難しかったからだ。材料と刃物を揃えるのに3万近くかかった。真鍮は材料費が高騰しているし、最小単位で購入しても材料は余るんだよね。。真鍮の切削加工は初めてだったので勉強にはなった。壊れたトーチホルダーを新規製作品と交換して動作確認。

2023.08.04

コメント(2)

-

OHARA Vertical OAC-500T2 取説

2023.08.04

コメント(0)

-

ソーラーハウス 2020/10/25

この頃、OHARA 次郎 をオクでゲットしたので、単相200Vの電源とファーネス用の100Vの電源を設置した。非常に重いので、設置は息子に手伝ってもらった。アルゴンアーク

2023.08.04

コメント(0)

-

ソーラーハウス 2020/10/15(シングルDAC vs 4パラDAC)

この頃、居合わせたオーディオ趣味の患者さんとDACをシングル接続のままか4パラ接続と音質が変わるのか?という試聴会をした。DACを4パラにすると出力電流も4倍になるので、音量も4倍になってしまう。そこでシングルの方のI/V変換抵抗を4倍の値にして音量が同じになるように調整した。Lo-D HS-10000/YAMAHA B-I につなぎ換えての試聴になった。で、結果はどうだったか? 微妙な違いがあったような気がするが、記憶にありませんwまた同じ組み合わせで試聴会をしてみたいと思います。

2023.08.04

コメント(0)

-

後天性開口4例目3.0

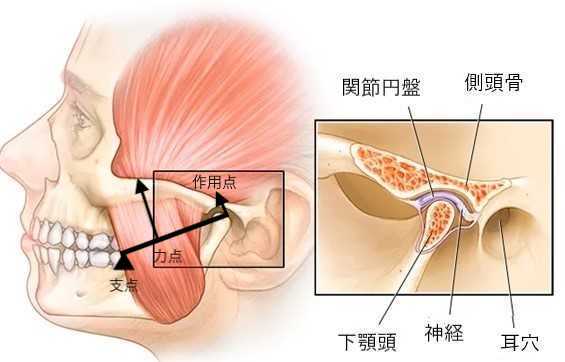

前回のつづきというかhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202306300003/4例目(1例目は寝相によるものでナイトガードとは関係がない)が見つかりましたので、ご報告。この方も外傷性咬合(食いしばり)でナイトガード(ハードスプリント)を装着していて、左下の7の冠が強く当たるようになり、それより前方が開口になり、反対側の右側全部の咬合面も開口というよりは噛み合わせが無い状態になった。見たところ、咬合力の支点を左下7とし、作用点を顎関節とすると、力点(咬合筋の付着部位とその方向)が支点より作用点側になり、顎関節の関節円盤が圧縮変形したと考えられる。正常咬合では、力点が支点より作用点の反対側になると考えられ、上述の咬合関係は存在しないと考えられる。しかし一見正常咬合だが、最後臼歯部の咬合高径が低い、もしくは低くなりやすい方はしばしば見かける。ここでは「開口系咬合」と呼んでいる。こういう微妙な咬合バランスを持つ方は少なからず存在するのではないだろうか?この対処法としてはスプリント(ナイトガード)を装着せずに関節円盤の圧縮変形が元に戻るのを待つという方法が考えられるが、経験的には開口は改善しない。元々「開口系咬合」の方は常に顎関節に応力がかかりやすいので、関節円盤の圧縮変形が元に戻ることは難しいのかもしれない。なるべく前噛みを心がけるようにして、顎関節に応力がかからないようにして潰れた関節円盤が元に戻るのを待つしかない。今回は支点となっている左下7を削って右側の歯列がタッチするまで調整した。これで左側の顎関節は低くなったままのはずだが、特に機能的問題がなければ良いとするしかない。こう考えると親知らず(8番)は開口にとっては重要な役割を果たしているのかもしれない。親知らずがあれば「開口系」になるリスクは減るからだ。ネットで拝借した画像に書き込みをしてみました。7番から顎関節頭までのテコを考える。7番が支点になって、咬筋がの附着部が力点になり、顎関節が作用点になり、関節円板に圧縮力がかかり、関節円板は圧縮変形させられてしまう。と同時に支点である7番より前が開口になる。支点である7番には強い咬合力がかかり続けるので、クラックによる虫歯、歯牙破折、修復物の破折・脱離、外傷性の歯周炎などのトラブルが発生する。開口になる前2022/12/10開口になった後2023/08/02

2023.08.03

コメント(0)

-

1回で終わる根管治療3.0(CR壊疽?)

30代女性、左上1、Per、非細菌性歯髄壊疽なんだか、鼻の下を押さえると違和感があるというのでこれは歯髄が失活(死んでいる)なと思って、根管を開けてみた。確かに麻酔もしていないのに痛みもなく、出血もしなかった。細菌感染しているとも思えず、細菌性特有の腐敗臭もない。非細菌性の歯髄炎には外傷性の歯髄梗塞や出血によるものもあると思う。心筋梗塞や脳梗塞や脳出血と同じメカニズムによるものだ。その他には30年程前に問題になったことを思い出すが、CR壊疽という事象があった。CR充填の後に歯髄壊疽を起こすというもので、当時からマイクロリーケッジ(微小漏洩)説、残留モノマー説とあって、結論は出ていなかったが、いつの間にかそういう現象は起こらなくなったので、議論も立ち消えになってしまった。CRのモノマーはBis-GMAというもので、重合してしまえば問題はないが、未重合のものは細胞毒性があるので、これによる歯髄炎だった可能性が高いように思う。いつの間にか残留モノマー対策がなされていたのだろう。今回の歯髄壊死がどの原因かどうかは分からないが、処置は同じだ。根管内を拡大する必要もなく、超音波スケーラーのエンドチップで洗浄して3MIX+α-TCPの精製水練りと通常練りの2回法で根管充填するだけだ。しかも緊密充填など必要がない。勝手に埋まる。というかカチカチになる。α-TCPは歯質の構成成分のハイドロキシアパタイトそのもので、これと水分があれば、歯根内でハイドロキシアパタイトの再結晶化が起こるのだと思う。この根管治療法は僕のオリジナルで術式は非常に簡単なので、これが普及すれば、歯科治療に革命が起こるはずだ。今までの面倒なだけで予後不良な古臭い根管治療法は一掃されてしまうと思う。処置前歯髄にバーが到達歯髄部分は除去する。#20の超音波スケーラーのエンドチップで根管内を洗浄しつつ根尖口まで届かせる。根管長は21mmと標準値に近い。1回目は3MIX+α-TCPの精製水練りをディスポシリンジに入れて根管充填。さらにエンドチップで根管内に押し込みつつ根尖まで行き渡らせる。余分な水分を綿球に吸い取った後は3MIX+α-TCPの通常練りで覆う。CRで充填して処置を終わる。信じられないかもしれないが、これだけだ。慣れれば15分で終わる。

2023.08.03

コメント(8)

-

今日の充填治療42(上級編:ストリップスを使わない症例)

80代男性、左下6、インレー脱離、野戦病院モードこっちとしては面白くない症例なんだが、患者本人としてもこのままでは面白くないだろう。ちょっと再装着も難しいようだし、その場で終わるしかないか。。しおしお症例。

2023.08.02

コメント(0)

-

今日の充填治療42(上級編:ストリップスを使わない症例)

40代女性、右下7、インレー脱離、クラックあり。ストリップスを使わない症例を特集しています。慣れれば簡単、確実なのだが、誰もやろうと思わないらしい。正常なコンタクト形態を得るのが難しいからだと思うが、それほど厳密でなければ、むしろ時間はかからない。

2023.08.01

コメント(0)

-

試作スピーカー3.9(ブロックコンデンサーの端子の製作)

この部分には電源ラインが何本も接続されるし、フォローティング電源の基準にもなるし、機械的強度が求められるのだが、今までのものは小さ過ぎたり、強度が劣ったりしていたので、銅板を切って立体的な構造の端子/ステーを作った。これに突入電流対策回路やフォローティング電源の整流ダイオードブリッジや整流用の電解コンデンサーを取り付けた。これで振動でのフラつきもなく、Good! だ。この後の作業は電源トランスからのリードの配線だ。

2023.08.01

コメント(0)

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 【二宮尊徳】 下り坂にはご注意を

- (2025-11-19 00:00:09)

-