2023年09月の記事

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

咬合性外傷の修復4(歯軋りによる隣接面カリエスと歯冠破折)

70代女性、右上5、自発痛-歯応えの食べ物は好きだし、70年も歯を酷使しているとやはり歯も耐用年数を迎える。クラックやそこから虫歯にもなって歯冠が破折した。しかし神経を取ることもなく、歯冠修復して補強冠で延命を図ることにした。では時系列でどうぞ

2023.09.30

コメント(0)

-

オープンリールテープレコーダーの音

久しぶりに清掃整備してみたので、鳴らしてみた。今時、オープンテープを聴いたことのある人はほとんどいないのではないだろうか。うちのシステムはデジタルチャンネルデバイダーを使っているのでレコーダーのアナログ出力をAD変換してから出ないと聴けないのだが、それでもアナログの良さがわかる。デジタル音源と遜色ないというよりアナログ音源の方が音は良いというかゾクっと来るものがある。これは一体どういうことだろうか?そういえば、デジタル音源になってから何を聴いてもゾクっと来ることはなかった気がする。アナログ音源の時代は結構来てました。

2023.09.29

コメント(2)

-

1回で終わる根管治療5.0(外傷性の歯髄炎)

60代女性、左下6、Per、歯根破折、フィステルかなり大きなフィステルができていて、痛くはないが気持ち悪い。遠心根にはクラックがあり、フィステルはこのためかもしれない。離断していなければクラックもα-TCPで埋まる可能性はある。クラックがある超音波スケーラーのエンドモードで根管内を洗浄する。残った水分はエアブローするだけで、綿栓などで水分を取る必要もない。精製水練りのα-TCP(硬化が遅い)+3MIXで根管充填50%クエン酸練りのα-TCP(硬化が速い)+3MIXで覆うCRで充填して終了。後は経過観察。症状が再度出た時は処置を繰り返せば良い。

2023.09.28

コメント(0)

-

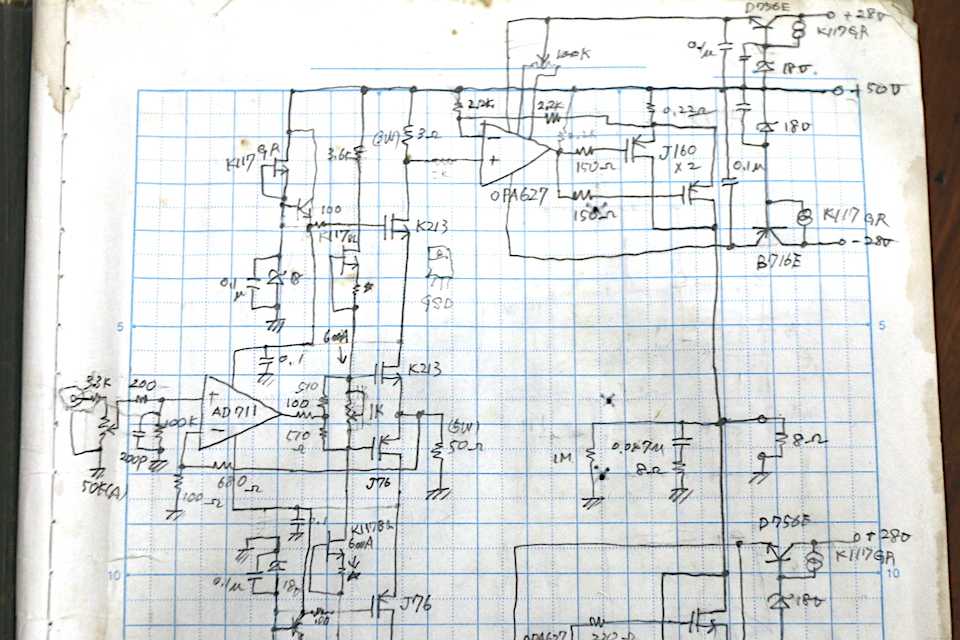

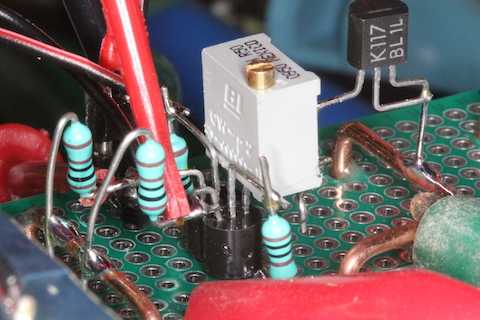

試作スピーカー5.2(実機の回路図)

26年前に作った前作の実機と残されていた回路図との乖離があって、どうしたものか検討中。動いてはいるので今更変更はするつもりはないが。実機の回路図と実機の拡大画像

2023.09.28

コメント(0)

-

メタルインレーの2次カリエス

40代女性、右上6、時々しみる。痛がりなので、健全歯質の残っている近心のインレーは除去しなかった。健全歯質は触ると痛い。虫歯は痛くないので、処置に際して麻酔は必要ない。痛くなり始めたら健全歯質になって虫歯は除去できたと知ることができるので、過剰に削ることもない。レントゲン写真。黒い部分が虫歯だ。インレー除去前遠心半だけ除去セメントの下には虫歯が広がっている矢印部分が歯質で歯肉縁下まで虫歯になっていた。α-TCPセメント+3MIX積層させながらCRで築成。マトリックスは使用しない(できない)。

2023.09.27

コメント(0)

-

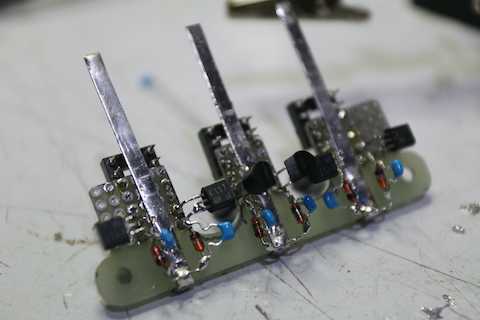

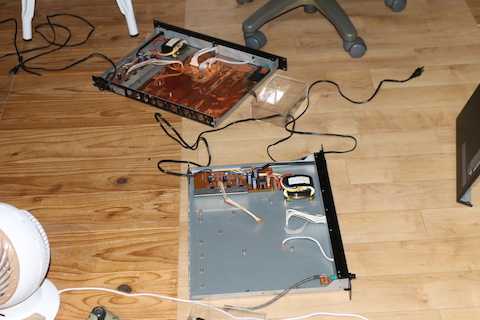

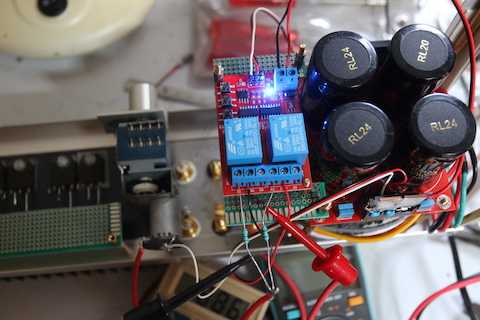

試作スピーカー5.1(電源動作確認作業)

今日は忙しくて、臨床系の画像を選んでいる時間が取れなかった。仕方がないので、別系統の画像。コンパクトに作りすぎているので、ICクリップを取り付ける隙間がない。部分的に組み立てたら動作確認はその都度しておいた方が良い。

2023.09.26

コメント(0)

-

ちょっと珍しいカマキリの三つ巴

2023.09.26

コメント(0)

-

咬合性外傷の修復4(歯軋りによる隣接面カリエス)

10歳男子、左下6、隣接面カリエス隣接面カリエスの最初の成因は歯ぎしりや食いしばりと言った咬合性外傷であることをよく経験する。清掃不良や食生活というのは増悪因子ということになる。この子も学校に適応障害があって、この歯が萌えてきた頃よく歯軋りをしていたそうだ。隣接面に微小クラックができそこから酸素濃度差腐食を始め、様々な電気化学的な腐食因子が働く、例えば、隣接面の清掃不良による酸素濃度の低下や酸性環境、隣接歯との接触点になるのでイオンの通り道になるなどだ。多分電気に慣れ親しんでいないと虫歯の電気化学説とか言ってもピンと来ないのかもしれませんね。

2023.09.25

コメント(0)

-

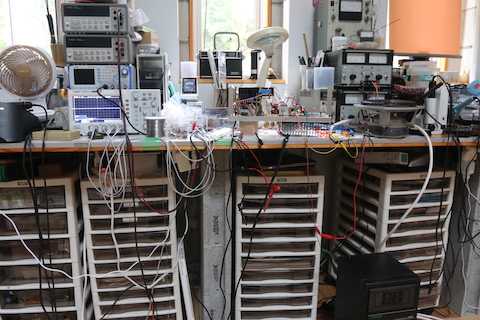

試作スピーカー5.0(電源配線作業)

前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202308300000/前回から時間が経ってしまったが、3つのOPアンプ(オペアンプ)の電源周りの配線作業に入った。前作の基本回路図はここのどこかにアップしてあるはずだ。電源と言ってもZダイオード(ツェナーダイオード)とFETの定電流接続にしたものでバイポーラTr(バイポーラトランジスター)のベースをフィックスしただけのシンプルなものだ。ツェナーダイオードはノイズを出すので、0.1μFのセラミックコンデンサーをパラにし、さらに定電流回路でノイズを抑えることができる。セラミックコンデンサーは意外に音が良いというか、言われている諸特性の悪さを勘案しても音質の劣化が少ない。フィルム系のコンデンサーよりはマシという印象を持っている。

2023.09.25

コメント(0)

-

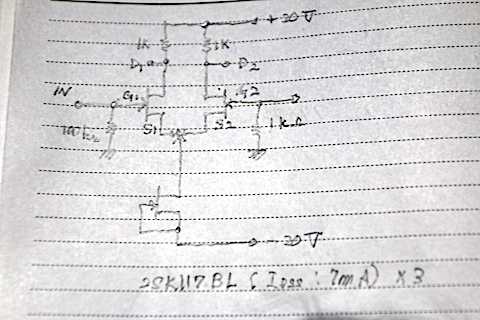

教育用アンプの作製1.2(差動アンプの詳細動作)

通常アナログアンプの設計には3段階の設計を考える。最初は大まかな回路方式の決定、次は直流的な電圧配分のための抵抗値などの回路定数の設定、その次は交流的な動作限界や発振条件を加味した回路定数の修正、こんな順序で進めて、実際に試作してみて問題点を洗い出す。回路シミュレーターもあるのでパソコン上で試作する人もいると思うが、僕は実際に作った方が早い。今日は差動回路の詳細動作についてというテーマなのだが、実際にはこんなに詳細に考える必要はないと思うがやってみた。押さえておくポイントはこれだけでも良いと思う。1、G(ゲート)が入力で電圧増幅したいのなら出力はD(ドレイン)、電圧増幅はしないでも良いのならS(ソース)が出力になる。2、交流信号を入力した場合、各端子の位相も押さえておく必要がある。これはNFB(ネガティブ・フィードバック)を使う場合には必要なポイントだ。交流波形の一番高いところを+として一番低いところを-とする。入力のGが+とすると、Dは-、Sは+になる。また差動回路の前提として、2つの半導体は同じ特性を持つものというのがある。多くの部品の中からFETならIdss、バイポーラトランジスターならhfeを選別してペアを作る。最初から2つの半導体を1つのパッケージに収めた専用の製品もある。しかし完全に同じものというのは実際にはないので、今回の回路では共通ソース抵抗にボリューム(50Ωの半固定抵抗器)を入れ、ドレイン電流の微調整が出来るようにしている。最初は50Ωの中央に合わせている。回路はこれだけで、入力信号は左のFETのG1〜グランド間に0.4Vp-p/1kHzを入れた。以下の図はデータシートにあるId-Vgs曲線と言われるもので、Vgsが変化するとIdが変化するよ、というだけの話だ。VgsがマイナスになっているのはG(ゲート)がS(ソース)より低い電位になる。逆にいうとGよりSの方が電位が高いということだ。今回の2SK117BLのIdssは7mAを選別して使っているので、図のY軸の8と書いてあるところより少し下の曲線上の話になる。動作Idは3.5mAに選んでいるので、その時のVgsは-0.2V程度になる。ちょっと疲れたので、以下のオシロスコープ画面の説明は次回にします。ちなみに最初の図は信号入力側の左のFETの各部の電圧、下の図は右のFETの各部の電圧。入力信号は左のFETのG1〜グランド間に0.4Vp-p/1kHzオレンジ:左入力、緑:左ドレイン出力、青:左側ソース、黄色:右側ソース、赤:入力ー左側ソース(差信号)オレンジ:右入力信号なし、緑:右ドレイン出力(左とは逆位相になっている)、赤:オレンジー黄色共通ソースの中点電位からのVgs無信号時、上の2つが左右のソース電位、少しアンバランスがある。オレンジは共通ソース電位。赤は緑ー黄色左側の入力信号(緑4ch)と出力信号(オレンジ3ch)左側、共通ソース電位(オレンジ3ch)、赤(差信号)は入力:緑ー共通ソース:オレンジ入力信号:緑の1/2の同相信号が共通ソース(オレンジ)に発生し、それらの差信号(赤)が実質的なVgsになりドレイン電流になる。負荷抵抗1kΩに発生する電圧ゲインも1/2になり、位相は入力信号の逆位相になる。なぜ入力信号の1/2の同相信号が共通ソース(オレンジ)に発生するかだが、共通ソースに流れる電流は定電流回路で7mAに固定されており、左右それぞれ3.5mAづつに分流されている。左のFETの電流が増えると、右のFETの電流は同じ量だけ減る。FETに流れる電流が増えるとソース電位は上昇し、電流が減るとソース電位は下降する。それが拮抗するのが入力信号の半分の共通ソースの電位になるのではないだろうか?右側、赤は入力(0V:入力なし)ー共通ソース:オレンジ入力信号は無いが(緑線)、共通ソース(オレンジ)との差信号(赤)が実質的な入力(Vgs)になり、共通ソースの信号とは逆位相のドレイン電流が流れる。電圧ゲインは1/2で位相は左の入力信号と同位相になる。まとめると、左のFETの入力信号の1/2のVgsでドレイン電流を制御するので、負荷抵抗による電圧変換の結果、ゲイン(増幅率)は差動アンプの場合は1/2、位相は入力信号の逆位相になる。右のFETのゲインはやはり1/2で左の入力信号とは同位相になる。

2023.09.23

コメント(0)

-

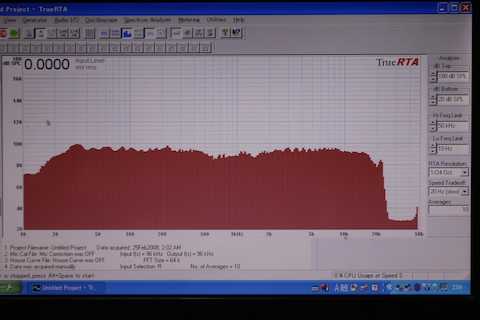

Roland AP-700改造0.6(逆位相?)

ポップノイズは治ったというか、確証はないが原因かもと思われる改造不良部分を見つけたので改善した。ところが左チャンネルの総合特性を測ってみると、なんかヘン。中だるみがある。ん?もしかして正相接続?本来は-12dB/oct. クロスの逆相接続なのだが。精密にスロープを合わせ込むとますますヘンというか、正相接続が強調されてしまった。もしかして、、と思って調べてみると、左側のMH-35の引き出しケーブルが逆接されていた。逆相接続に直すとフツーにフラットになった。多分、過大入力で飛ばしてユニット交換した時につなぎ間違ったと思うが、気がつかなかった。。耄碌したものだ。こんなつまらないことに1日費やして疲れた。もう動けない。。開発中のスピーカーにもデジタルフィルターが必要だろうと思っているので、仕方がない。AP-700のポップノイズは右チャンネルだけだったのだが、再測定するとかなり初期設定とは違っていた。鳴らし込んでいくと特性は変わっていく。

2023.09.22

コメント(0)

-

Roland AP-700改造0.5(ポップノイズ)

Roland AP-700も28年も前の機種になる。不具合は出てくるもので、不連続なポップノイズが出るようになった。原因を追求していると壊しそうなので、中古でゲットしておいたAP-700の基盤を改造の上交換することにした。現在の市販品で使えるものがないのですよ。音がイマイチなのでパーツを交換したいのだが、パーツが小さ過ぎて壊しそうでいじれない。困ったものだ。デジタル機器も自分で作るしかないのだろうか。。

2023.09.22

コメント(0)

-

進行の遅い咬合面カリエス

20代女性、左下7、小窩裂溝カリエスエナメル質の発生過程で深い溝や穴が出来るのだが、この部分は酸素濃度が低くなるので、酸素濃度差腐食が起こることがある。またエナメル質が腐食して象牙質が露出すると異種金属接触腐食が起こる。これは象牙質とエナメル質のイオン化傾向が異なるからだ。エナメル質より象牙質の方が少し大きい。10代以下の子だったら進行は早いのだが、20代以上までもちこたえると進行は遅い。多分、溝や窩の深さがそれほど深くはなく、エナメル質の結晶構造が密になっていたということだろう。隣の6番にはすでにCR充填がされていたが、裂孔部分の充填不良による隙間腐食が見られたので、同時に処置をした。エナメル質を開拡すると内部は硫酸塩還元細菌の代謝産物の黒色物質である硫化鉄に覆われていたことも虫歯の進行が遅かった理由の1つだ。この物質は水素イオンの伝導を阻害するので虫歯が出来ない。硫化鉄の皮膜を除去すると内部の象牙質は粘土状に崩壊していた。虫歯を完全に除去する必要はない。接着マージン部分だけ新鮮歯質が確保できれば良い。CRによる漏洩のない充填ができればα-TCPセメントで軟化象牙質(虫歯)は再硬化(治る)する。

2023.09.21

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ17.1

前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202309190000/50代女性、左上7、Per、短根歯、外傷性咬合(食いしばり)準備ができたら、抜歯窩に挿入・固定する。抜歯歯牙は象牙質むき出しでは虫歯になりそうなので、CRでカバーしている。接着面にはあらかじめスーパーボンドを塗布しておく。出血が止まったら、接着固定。創面はデュラシールで包帯しておく、投薬4日後包帯は取る。

2023.09.20

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ17.0

50代女性、左上7、Per、短根歯、外傷性咬合(食いしばり)もう何年も前から怪しい、、と歯医者で言われ続けていたそうだ。確かに怪しくて、歯根膜腔の拡大、白線の消失と何らかの炎症があるように見える。動揺度も1.5程あり、外傷なのか、Perなのかと言ったところだ。before再植後は1つ前の6番と接着固定したいので、6番のセラミック冠を接着性の良いハイブリッド冠に交換している。after抜歯前冠除去67間に維持のためのグルーブ付与抜いてみたところ。歯根は短いのですぐ抜けた。根尖は吸収されている。何らかの問題があったのだろう。白い部分は肥厚したセメント質のようだが、歯根膜で覆われていたので、そのままにした。問題のありそうな根尖孔を開拡した。スーパーボンドの筆積み法で充填した。頬側の深い溝も開拡して充填した。つづく

2023.09.19

コメント(0)

-

教育用アンプの作製1.1

左チャンネルを作ってみたところ、やたら発振するので、位相補正やらやってみたが、どうも違うらしい。アンプのグランドをコンデンサーでシャーシのグランドに落としたら発振は止まった。発振やノイズを拾う時はこうすると解決することをよく経験する。付加回路のない純粋な差動2段なのだが、音は悪くない。電源を入れる時にポップノイズはすごい。純粋な差動2段アンプは数十年ぶりに作った。差動回路を最初に考えた人は誰だか知らないのだが、バイアス設定も外部から最小限のパーツで簡単に決められる素晴らしい回路だ。半導体が初めてという人にでも簡単に設計できる素人向けとも言える回路だ。

2023.09.18

コメント(0)

-

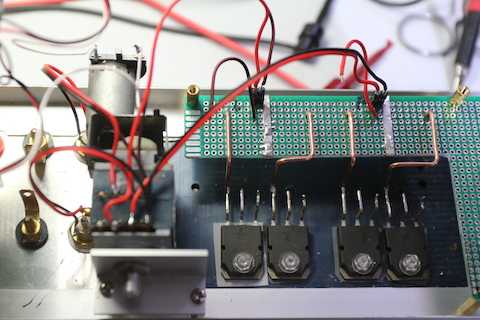

教育用アンプの作製1.0

付加回路も何もない差動2段回路、終段はMOS-FETでどこまで高音質が望めるか?というコンセプトなんだが、読者がいるのだろうか?これは初段差動回路だけ組み立てて入力信号1kHz:0.4Vp-pを入れると負荷抵抗に2.4Vp-pの逆位相の信号が現れる。増幅率は約6倍だ。差動回路と共通ソースの定電流回路は全て2SK117BLの7mAを選別して使った。

2023.09.17

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.9

電源と入力部の配線を終わりました。電源ラインはφ1.6のIVケーブルを剥いてプラスマイナス2電源。グランドは銅板。入力はRCA端子から50kΩのモーター駆動ボリュームを介して基盤まで。

2023.09.17

コメント(0)

-

1回で終わる根管治療4.0(外傷性の歯髄炎)

70代男性、右上1、Per、自発痛++、排膿++上行性の歯髄炎と良く呼ばれるのだが、実際にはそうでは無いことの方が多い。というのは、歯髄の中枢側である根尖付近の歯髄は生きていて、歯髄の抹消側の冠部歯髄は死んでいることの方が多いからだ。これは外傷性(グラグラすることにより)に血管が損傷して血栓等が冠部歯髄に詰まることによって起こると考えられる。いずれにしても、壊死している歯髄は超音波スケーラーのエンドチップで除去洗浄して3MIX+α-TCPセメントで根管充填するだけだ。後は根管は勝手に埋まっていく。カルシフィケーションと呼ばれる現象が起こる。α-TCP(ハイドロキシアパタイト)による根管充填は1回目は精製水練りで行い、2回目は50%クエン酸練りの2回法で行う。1回目2回目CRで塞ぐ、だけ。

2023.09.16

コメント(0)

-

咬合性外傷の修復4

40代女性、左上6、遠心辺縁隆線破折デンタルフロスが引っかかるとか、時々痛いという症状。この方は歯ぎしりをしているので、歯に過大な応力がかかり、特に隣接面にはクラックができやすい。そこから虫歯になるという典型的な応力腐食割れと通気差腐食が起こるタイプのものだ。工学的には歯(ハイドロキシアパタイト結晶)は水素イオン伝導性セラミックスという今話題のEV用の個体電池の電極に使用される物質と同じカテゴリーの物質だ。実は現在の歯科医学では虫歯の原因はまだ解っていない。よく言われるように虫歯は歯が酸に溶けたものだということではなくて、歯の内外の起電力差により水素イオンが歯を通り抜ける際にハイドロキシアパタイト結晶中のカルシウムから電子を奪うことによるハイドロキシアパタイト結晶の崩壊による金属の錆びと同じ電気化学的な現象だ。両隣接歯の辺縁隆線にクラックがあり、右の6番の方はすでに離断遊離している。隣接部の拡大画像離断した辺縁隆線を除去した内部は通気差腐食による広範囲な虫歯になっている虫歯は除去して奥側の7番にも同じような隣接面カリエスがあるがこの処置は次の機会に予定している。3MIX+α-TCPでカバーしてCRで修復し歯ぎしりという外傷性咬合に対応するために補強冠を装着する予定。

2023.09.15

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.8

モーター駆動のアナログボリュームはお中華製のリモコンリレーでアップ・ダウンさせることに成功したので、アップ・ダウン表示用LED、リモコン受光部、電源表示用LEDを前面パネルに取り付けて、本体のディスクリートアンプ以外はできたので、組み立ててみた。電源スイッチもボリュームツマミもなし、入力切り替えもなしのRCA 1系統のみ。電源スイッチは外部スイッチでON/OFF、ボリュームはリモコン操作のみと最小限の機能に割り切った。前面パネルの保護シートはまだ剥がしていない。

2023.09.14

コメント(0)

-

歯根破折(経年劣化による)

70代女性、左下6、歯根破折、GA、自発痛-この症例は前回と同じ方で、上顎の対合歯はインレーだったので残っている歯冠の一部が破折したが、神経を取ってメタルコアを入れ冠を被せているこの歯は歯根が破折している。咬合性外傷による破折というよりは長年に渡る咬合力による経年劣化と言った方が良いだろう。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202309130000/破折と言っても完全離断では無いようだったので、α-TCPでクラックを塞いで延命を図ることにした。完全離断してしまったら抜歯再植するつもりだ。冠もコアも接着は剥がれて隙間ができている。これらを除去すると硫酸塩還元細菌の代謝産物の硫化水素系の悪臭がひどい。遠心根にクラックが見える。同拡大画像。患者は被せていても割れるのね?と言っていたが、その通りだ。神経を取った歯はトラブルと抜歯になる。この症例も通常治療では抜歯だ。患者は助かった、、と言っていたが、そう簡単では無い。α-TCP+3MIXラウンドCRコア築成後型取りして冠を作成する。ポストは無理だ。さらに破折を助長する。技工室でハイブリッド系の冠を製作する。ハイブリッド系の素材はCRと基本的に同じものなので、削るだけではなく、盛り上げる調整が可能なケースが多い。

2023.09.14

コメント(0)

-

今日の充填治療49(インレー脱離:歯牙破折)

70代女性、左上6、歯牙破折歯牙破折と共にインレーが脱離した。歯質は経年劣化し、ある時突然壊れる。長年の咬合力が少しずつ蓄積し、応力腐食割れの様相を呈する。特にインレーを入れるとそれは加速すると言っても良い。インレーに破折した歯質が付いてきている。歯質は少ないので、もう一度インレーなりクラウンで修復するには無理がある。するとすれば神経を取ってポストを差して型取りということになる。それも面倒だし、歯の寿命も短くなるので、CRで修復することにした。

2023.09.13

コメント(0)

-

乳歯の根管治療1

7歳男子、右上D、Per、自発痛-歯茎が腫れているので、気持ち悪いとの主訴だった。神経を取った歯には起こりがちの症状で、永久歯だけではなく乳歯でも起こる。どこからか根管内に細菌が侵入したことがその原因だ。この場合はCRが歯質に接着しておらず、そこから細菌が侵入したものと思われる。CRを除去してみると内部は硫化鉄(黒色物質)で覆われているので、硫酸塩還元細菌が侵入していたことがうかがわれる。根管充填材の同定はできなかったが、緊密な根管充填ではなかったのだろう。細菌は侵入し放題だったと思われる。処置方法は新鮮歯質を出し、根管充填材も超音波スケーラーのエンドチップで綺麗に除去し、3MIX+α-TCPで充填し、CRで漏洩が無いように充填するだけだ。α-TCPは酸性環境で硬化する。酸ならなんでも良いと思われるがMMSで使用した50%クエン酸で固まるのを確認したことがある。では時系列でどうぞ

2023.09.12

コメント(0)

-

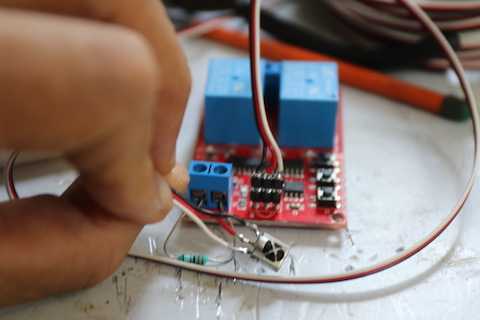

教育用アンプの作製0.7

リモコンリレーの一番簡単な配線方法を考えながら寝たら、朝起きたとき思いついたので、早速配線して動かしてみた。

2023.09.12

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.6

±5Vの三端子レギュレーターは電源基盤にコンパクトに収めた。リモコンリレー基盤も取り付けたが、ブサイクだ。

2023.09.11

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.5

リモコン基盤の赤外線受光部を外して、好きなところに取り付けられるように延長コードを取り付けた。メインの±20Vの電源は配線を終わった。この後はリレー基盤とモータードライブ用の±5Vの電源を三端子レギュレーターを使って作る予定だ。

2023.09.11

コメント(0)

-

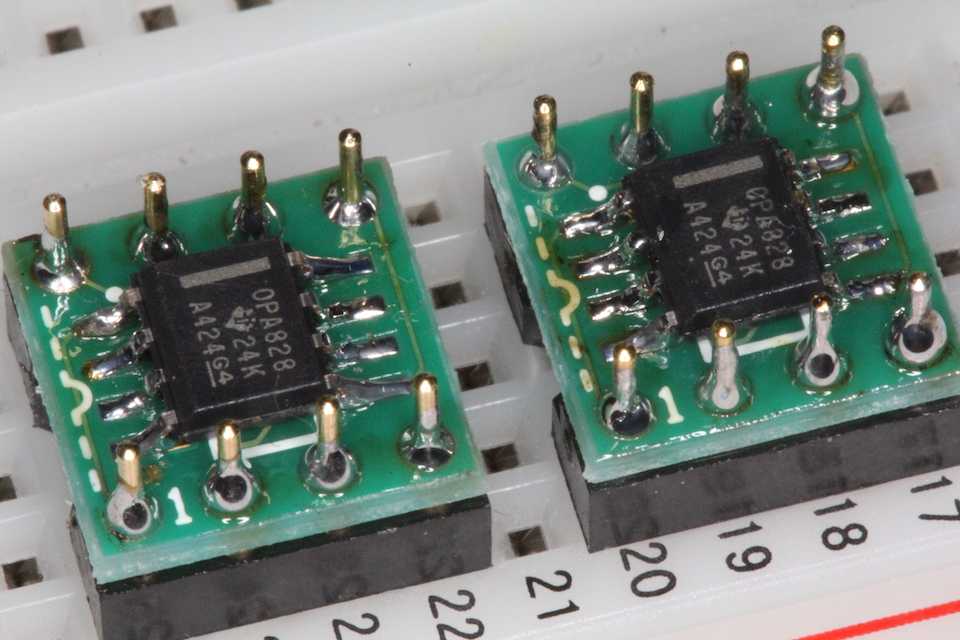

OPA828 試聴

常用のOPA627BPが製造中止品になり市場から消えてしまった。オークションや通販で売っているものはほとんど偽物ばかりだ。仕方がないので、後継機種と言われるOPA828を取り寄せて試聴してみた。SOPなのでDIP変換基盤が必要になる。面倒だし、この部分でも音質は劣化するかもしれないが仕方がない。YAMAHA B-Iに内蔵のプリアンプとボリュームをパスして、DACとB-Iの間にOPA828を使ったプリアンプを挿入しての試聴だ。昔作った電子ボリューム試聴用の基盤を利用した。YAMAHAのパッシブのボリューム+セレクターMVS-1の空きの部分にその基盤と電源を取り付けて、内蔵のパッシブのボリュームを利用している。OPA627BPの他にOPA627APも試聴してみた。OPA627BPは安定の音だ。癖のない音を聴かせてくれる。OPA828は分解能は悪くないが若干中高音に癖を感じる。OPA627APは同BPと同じ回路のはずだが、雑味を感じる。交換試聴を繰り返しているうちに、違いが分からなくなってきたので、その程度の違いだ。今日は試聴を中止した。 結果としてはOPA828はまあまあ使えるのではないかと思うという結論だった。

2023.09.10

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.4

モーター駆動ボリュームの制御用に注文していたお中華製赤外線リモコンリレーユニットが届いたので、動かしてみたのだが、取説がない。ネット上にあるんですかね?よく分かりませんでした。分かった範囲での使い方はボタンを押している間だけ動く連続モードは探せなかった。仕方がないので、UP/DOWN ボタンを押して、丁度良い音量になった時に電源ボタンを押してモーターを止めるというスマートではないが、馴れるかな?ということで進めるつもり。アマでも1000円未満の品だし。日本製は10倍以上とかするし。贅沢を言っている場合ではない。

2023.09.09

コメント(0)

-

咬合性外傷の修復3

当時20代女性、左上4、食いしばりによる歯冠崩壊この娘がほとんど歯冠が失われている歯をCRで再建した初期の症例だと思う。もちろん神経を取ったりしていない。その後何年経っただろうか、その後部分的に修復をしたことがあったような気もするが、CRだけでも10年以上持っている。もう、歯科医療から削って被せる式の処置は必要ないのではないかと思う。この症例を削って被せるには神経を取って差し歯だかコアを差して型取りするしかないが、それでは歯の寿命を短くしてしまう可能性が高い。

2023.09.09

コメント(3)

-

咬合性外傷の修復2

40代女性、右上4、歯ぎしりによるチッピング噛み合わせの都合で本来あるはずの犬歯誘導がなく、その代わりにこの4番が歯ぎしりで当たる。ご本人には歯ぎしりの自覚はない。どうしたものかと迷うのだが、なるべく削らずにCRで控えめに修復するのが良いだろう。次の対応ができるからだ。いきなり冠を被せると、次はいきなり抜歯になってしまうかもしれない。歯の寿命は歯医者のタベノシゴトに左右される傾向はどうしてもある。歯医者だってお金は欲しいのだ。

2023.09.08

コメント(0)

-

外傷性咬合の修復1

70代女性、左下6、歯冠破折歳も考えず、つい硬いものを噛んでしまった。後悔中wこの手の修復は次亜塩素酸で綺麗にした後、何も削らずにCRで修復するのが最も良い。インレーにしようとか考えてはいけない。削る部分が増え、インレー形成に伴うクサビ効果によりあっさり割れてしまって、抜歯になる。

2023.09.07

コメント(0)

-

教育用アンプの作製0.3

今回のハイライトのモータードライブボリュームの取り付け

2023.09.06

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ10.0

70代女性、右上1、歯根破折差し歯が入っていたのだが、硬いものを噛んでしまって歯根が縦に割れてしまった。よくある話で、そもそも前歯をポスト付きの差し歯にしようと考えること自体が構造力学的に無理があるのだ。歯を抉り割ってしまうのは誰がみても明らかなのだが、この方法を少なくとも歯科業界では200年は続けている。そろそろ非論理的な処置方法は卒業するべき時期に来ていると思う。割れている。通常の治療方法では保存は不可能だ。保存できるとすれば抜歯再植がその適応だろう。触ると割れ口が開く。ほとんどの歯科医師はこの段階で抜歯を勧めると思う。CRでラウンドコアを作り、両隣接歯と接着固定すれば、延命はできる。

2023.09.06

コメント(0)

-

後天性開口4例目3.1

前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202308030001/1ヶ月ほど、スプリント(ナイトガード)を装着せず開口が元に戻るか経過を見てみた。結果から言うと、この方は戻りつつある。今までの症例では開口が治ると言う確認はできなかったのだが。2022/12/10開口になる前スプリントの前方が浮いてくる2023/08/01スプリントの装着はしないように指示2023/09/05仰角の問題もあるが、咬合紙で確認すると小臼歯までの咬合があるので、開口が改善しつつあるようだ。

2023.09.05

コメント(0)

-

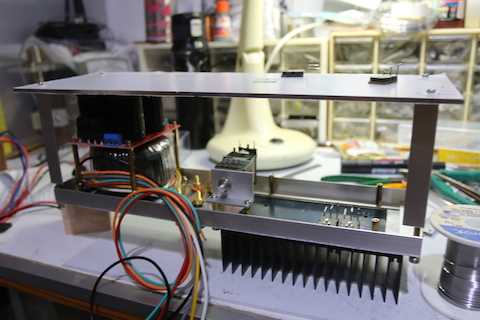

教育用アンプの製作0.2

筐体部分を何とか仕上げました。電源パイロットランプとかセンサー受光器とかフロントパネルに取り付け予定のものはまだ。昔のヤマハのアンプのイメージhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201203080003/YAMAHA CT-1000 ,CA-1000III ,1976年頃発売

2023.09.04

コメント(0)

-

古代赤米2023/09

花満開!

2023.09.04

コメント(0)

-

教育用アンプの製作0.1

昔、ここに来ていた子の電子回路の勉強のために作りかけていたディスクリートのアンプなんだが、その子も受験時期になり放置されていた。材料は概ね揃えてあったので、僕が手を出して製作している。t:3mmのフロントのアルミパネルの加工、t:1mmとは言え、リアパネルの放熱器用のくりぬきは力仕事だった。木枠はホムセンで買った既製のものにニスを塗った。このアンプのハイライト?wは40年程前にジャンク部品として購入してあったモータードライブのボリュームを使ってリモコンボリュームにすることだ。デジタルのボリュームは総じて音が悪い。リモコンにするにしてもアナログが良い。骨董品なので分解清掃が必要かな。。DMMで見た感じではガリはなさそうだったが。これがお中華製のリモコンリレーモジュール。これでボリュームのモーターを駆動する予定。電源トランスと整流用コンデンサーは「究極のHS-400マルチドライブアンプ」シリーズの予備部品を使う。

2023.09.04

コメント(2)

-

今日の抜歯再植術シリーズ16.1

50代男性、右上5、外傷性歯牙破折、自発痛+ここのつづきで、ゴルフの練習のし過ぎの方です。歯を不必要に食いしばらない様にしましょう。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202309010000/今日は綺麗にした破折片をスーパーボンドで接着して再建。抜歯窩に再植するまでです。これが接着再建したところ根尖口も埋まっていることを確認する。抜歯窩は3MI○添加の生食水で洗浄し、両隣接面にはスーパーボンドを塗布しておく。両隣接歯と接着固定する。デュラシールで創面をカバーして、投薬3~4日。1週間以内にカバーは除去する。

2023.09.02

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ24

マイルス デイヴィスの最高傑作「Kind of Blue」を入れていたCDプレーヤーがとうとう壊れて、トレーが出てこず。結果CDが取り出せず。。もう一枚持っていたはずと思って探したら出てきたので、掛けてみたら、何とも熱気を感じないツマラナイ音になっていた。これ誰の演奏?と耳を疑うレベル。ノイズを低減させたり、録音時にレベルオーバーしてそのクリップ音が気になったのか、デジタル的に修正をかけたのだろう。大事な音楽も一緒に消え失せてしまっている。Vibes(バイブス)が無いと言うのだろうか?非常に残念、、向かって左が1988年のリマスター版で音は良い。製品番号:SRCS 9701右が音楽が死んでしまっている1997年のリマスター版、フランス製の様だ。製品番号:COL 494853 2

2023.09.01

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ16.0

50代男性、右上5、外傷性歯牙破折、自発痛+ゴルフのコンペに備えてゴルフの練習場に毎日の様に通って打ちっ放しの練習をしたそうで、歯を食いしばって練習しすぎたのだろう。1ヶ月程前から痛み出して、咬合痛でご飯が食べにくいということで来院された。ゴルフは大して上手くならず。歯を噛み割っただけだったと言うオチだった。今日は抜歯して歯牙を綺麗にして再植の準備をするところまでアップ予定。では時系列でどうぞ抜いてみるつもりで麻酔をかけた時の出血で咬合面にクラックが確認できる。抜いてみると破折線に沿って膿瘍が形成されている。引っ張ると串団子常に伸びる。抜いた直後破折線に沿って帯状に膿瘍が見える。膿瘍をめくってみるとほとんど歯根尖付近までクラックが入っているのが確認できる。エキスカでこじると簡単に2つに割れた。頬側根から綺麗にしていく。歯髄は完全に失活している。内面はタービンバーで一層新鮮面を出しつつ、歯髄空にアンダーカットを付与し再破折を防ぐ対策を取る。口蓋側も同じ処置をする。貼り合わせるための前処置が終わったところ。貼り合わせる練習を兼ねて破折片を合わせてみた。つづく

2023.09.01

コメント(0)

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

-

- 歯医者さんや歯について~

- 今日の抜歯再植術シリーズ35.3

- (2025-11-19 15:47:27)

-

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 腸が整う11月!バナナ×オリゴ糖で“善…

- (2025-11-19 18:35:29)

-

-

-

- 糖尿病

- 「オセンピック」という気持ち悪くな…

- (2025-10-13 13:53:35)

-