全77件 (77件中 1-50件目)

-

SPI3の攻略法

●この楽天ブログの記事はすべて「ライブドアブログ」に移動しました。 ⇒ ライブドアブログ(http://blog.livedoor.jp/hayawaza4000/)

2022/04/29

コメント(0)

-

引っ越しました。

引っ越しました!●この楽天ブログの記事はすべて「ライブドアブログ」に移動しました。 ⇒ ライブドアブログ(http://blog.livedoor.jp/hayawaza4000/)

2009/04/25

コメント(0)

-

就職氷河期到来

≪就職氷河期≫昨今の経済情勢の変化により、就職を取り巻く状況も大きく動いていますね。ご存知のように、昨年末から就職戦線に急激な異変が起きているわけですが、結論を言ってしまえば、景気悪化により、企業の「採用意欲」の著しい低下、ということですよね。リクルートなどが主催する合同企業説明会において出展をキャンセルする企業が続出しているようですし、先日、福岡で行われた大規模な説明会においても空きブースが結構あったとのメールを就職活動中の読者からもらいました。そういった状況を裏付けるように、新聞によれば今年3月卒業予定の大学生、高校生の就職内定率は悪化の一途で、ほぼ5人に1人が就職未定の状況だといいます。そして、企業の採用意欲云々を言う前に、極端な例になりますが東証一部上場のマンション分譲大手「日本綜合地所」の経営破綻。当然と言えば当然ですが、53人もの学生の内定取り消しはショッキングなニュースだったですね。新卒だけではなくていわゆる非正規労働者の雇用調整も激しくて、昨年10月から今年3月までの実施予定を含め12万あまりに達する模様ですし、高校、大学などの卒業予定者の内定取り消し人数は1000人を超えているという報告もあり、本当に深刻です。倒産までいかなくても、今後新年度スタート前に企業の都合で内定取り消しといった事態に直面する新卒者がさらに増えるのではないかとほんと心配です。現実に福岡でも、高卒予定者186人の内定が取り消されたとか、また、大学4年の男性が、内定を取り消した福岡市内の不動産会社を相手取り、損害賠償を求める労働審判を福岡地裁に申し立てるといったニュースを目にします。この大学生は弁護士に対し「誠意のない会社の対応に強い憤りを感じて、自分だけではなく、取り消された学生が泣き寝入りするしかない状況に一石を投じたい」と話しているとのことですが、会社側の採用担当者個人の資質を抜きにすると、賛否があるところだと思います。ちなみに1月の産経新聞のアンケートでは、1.「悪質な内定取り消しをした企業名の公表に賛成か」 YES→87% NO→13%2.「内定を取り消された学生が補償を求めるのは正当か」 YES→62% NO→38%3.「倒産回避のためには内定取り消しはやむを得ないか」 YES→73% NO→24%以上のような結果が載っていました。さらに個別回答では、「業績悪化を正していく方法として内定取り消しを 第一に考えるべきではない」「最近の経済状況を鑑みればすべて企業のせいにするのは 酷であり、もっと行政の支援が支援するべき。」「一番の問題は、内定を取り消した相手に対して 企業が“誠意”を示すかどうかだ」などとありました。このような意見が掲載されること自体が、「就職内定のための努力」を超えてその先の「内定取り消し」に遭遇したらどうするか、まで考えておかなくてはならないことを示しているようで憂鬱になる人も多いでしょう。でもそんな中、運送事業の福山通運(広島県福山市)が平成21年4月入社の新卒採用50人を追加募集すると発表しています。この募集の対象者は、内定取り消しを受けた学生や就職先が決まっていない今春3月卒業予定の大学、短大、専門学校生。職種は事務総合職と集配運転手。勤務地は関東・中部・近畿地区。(選考は東京と福山にて。)雇用環境が厳しいからこそ、優秀な人材確保を目指すという姿勢は安易に内定取り消しなどを行う企業に見習ってもらいたいですね。一方、企業に内定を取り消された学生らを対象に職員の追加募集を計画した大阪府池田市が、総務省から「内定取り消しに限定するのは、平等が原則の地方公務員法の趣旨に反する」と指摘されて募集を断念したという記事を見かけました。うーむ、総務省が頭が固いともいえますが、いたしかたないですね。せっかくのいいアイデアでも実際に行うのは難しい。。。大学側にも動きがあって、神奈川大学(横浜市)では就職内定を取り消されるた学生に対して、正規の授業料の1割程度の費用で、就学延長を一時認める臨時の救済措置を取るそうです。同大によると、対象は平成22年3月までに卒業予定で、卒業に必要な単位を持ちながら内定を取り消されたり、企業側の内定辞退の募集に応じたりした学生。とここまではいい話なんだけど、それにかかる費用は1年の延長が10万円で、半年の延長が5万円だという。なんでお金をとるのか・・・ひどい話のように思えるが、これもまた、先の総務省の「見解」のように、ある程度納得できる理由があるのだろう。でも、本人の落ち度でない場合は大学側には学生に負担がかからないような形での救済処置をきちんととってもらいたいものだ。昨年後半から急激な雇用情勢の悪化はたしかに厳しい。でも、就職を目指す学生のみんなにはこういう逆風のときにこそ、それを乗り越える気持ちで頑張ることを考えてもらいたい。 ピンチはチャンス!よく使われる言葉だが、ほんとうにそうだと思う。就職に限らず、就職してからの仕事だってなんだってうまくいかないときこそ本当の自分の力が試される。これから先、試練の道が続くかもしれませんが、それにめげることなく自分の道を切り開いていく!そういう気持ちが一番大事だと思います。僕もこういうときだからこそ、より一層このブログやメルマガを使ってできる限りみなさんの応援をしていくつもりです。頑張ってください! ■就職試験SPI2対策メールマガジン

2009/02/06

コメント(0)

-

就職試験SPI対策(新メルマガ創刊)

【メルマガ転載】---------------------------------目次--1.教材について。2.新しいメルマガを発行します。-------------------------------こんばんは、吉武瞳言です。前号でお知らせした教材についてのお問い合わせありがとうございます。読者の方から直接メールをもらえると、いろいろと本当に参考になります。それで、いくつかのご意見やご要望をもらう中で、2つほどすぐに対応できることを決めました。■教材の見直し1つは、教材の見直しです。数的文章問題を解説するにあたって計算や約数や倍数などの基本事項を組み込みます。これは、数学からまったく遠ざかっている方にとって一番重要な点だと考えました。基本事項のみの別タイトルとして作るのではなく、各分野の解説中に「基本説明」として追加します。この改定作業のため、少しリリースが少し遅れますが、もう少し待っていてください。■新メルマガ発行2つ目は新しいメルマガの発行です。タイトルは、 【 転職対策 】 SPI2を攻略する裏技テクニック講座です。内容はタイトル通り「転職者用SPI2対策講座」となります。現行のこのメルマガはこのまま残し、新メルマガは社会人の経験があって、転職活動中の方に向けてのものとなります。社会人の方はいわゆる「勉強」からは遠ざかっている人がほとんどだと思います。ですから、SPI対策の「勉強」も就職活動をしている現役の大学生とは異なるアプローチが必要と考えました。それから、新メルマガでは「非言語分野」のみならず、「言語分野」も扱うことを検討中です。これは、現在すでに社会人として理系の専門的な仕事(エンジニアリングなど)をする能力は高くても、国語の漢字や慣用句や長文読解などの言語分野が苦手だという声を複数頂いたことによります。文系の方にくらべると需要は少ないと思うので様子をみながらどうするか決めていくつもりです。(ので、内容についてご要望などあればお寄せ下さい)■発行準備完了新メルマガはすでに創刊準備号をウェブにアップロードした上でまぐまぐさんに発行申請済みです。発行許可が降り次第すぐに創刊しますので今しばらくお待ち頂ければと思います。それではまた。吉武瞳言━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎編集後記一般企業以外で、再チャレンジ試験を含め公務員試験も視野に入れているという方は下記サイトをご覧ください。 公務員試験 → http://www.8000.jp/SPIの非言語分野の文章問題の解法として解説が重複する部分も相当ありますので参考になると思います。(公務員試験は、SPIに比べて難易度が高いですので難しく感じる部分は飛ばして読んでください)就┃職┃試┃験┃S┃P┃I┃━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行者 : 吉武瞳言 ■ブログ : http://plaza.rakuten.co.jp/superspi/ ■メールフォーム: http://www.8000.jp/mailform ■変更・解除 : http://www.mag2.com/m/0000226618.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(c)2002-2008 "YOSHITAKE DOGEN" all rights reserved.

2008/12/06

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学の攻略法

メルマガ転載先日テレビで大学側の意見要望としてこんなニュースが流れてました。------------------------------------------------学生が就職活動の期間が長すぎて勉学に勤しむことができない。↓大学3年生からの就職活動はよろしくない。↓企業側からの接触も4年生になってからしか認めない、といったような新しい就職協定的なものが必要だ。------------------------------------------------まあ、大学は本来学問の場なわけですからこれは至極当然ですよね。ただ、単純に建前論という気もしますし、4年生になって初めて就職活動を解禁する、というのはおそらく現実的ではないでしょう。でも、3年生の4月から就職活動がメインの学生生活を送るというのも本末転倒のように思えます。企業と大学との関係や就職を取り巻く状況が今後どのようになっていくか予断を許しませんが大学で学ぶという本分を阻害しないような就職環境になっていくといいと思います。そのあたり具体的な発案はまだみえませんが、いずれにしても就職するにあたっての就職試験というのがなくなることはないでしょう。当面は現在のSPIという形を中心に動くはずですが、その対策をするにしてもなるべく時間をとられずにすむようなやり方が必要ということは言うまでもありませんね。就職試験で本来アピールすべきものは大学でどのようなことをしっかり学んだかという専門性や社会的適応力や人間性やこれからどんな仕事をしたいかという部分なわけですが、SPIといったペーパーテストも避けて通れないものならばしかたない。ということで超高速解法の出番なわけですが(笑)・・・メルマガをしばらく出していなかったので質問メールがめっきり減りました。笑そのかわりこの2,3ヶ月は一部のディープな超高速解法ファン(笑)の方とじっくりとやりとりさせてもらいました。そこであらめてわかったことがあります。それは、 頭の固い人と柔らかい人がいる。ということ。そして、 メールのテキスト(文章)での 質問対応には限界がある。ということです。先にかいたファンの方の中には、「頭の固いヤツって俺のこといってるのか~?」とお怒りの方も結構いると思います。笑まあ、本気で怒る人はいないでしょうが、何度もメールのやり取りをしてある程度気心が知れてきた人にはズバズバと結構シビアなこと言ったりしたので。笑たとえば、「数学が苦手ならいい加減、 方程式で解くのやめたら?」とか、「目を覚ましなさい! SPIの数学は実は数学じゃないよ」とか、「速さ公式の は・じ・き なんかを 使って解くのは最悪だ。」などなど。。。もちろん口調はもうちょっとやさしく書きましたけど。笑いずれにしても文系で数学が苦手(=方程式が嫌い)なんだったらもっと素直に僕の「超高速解法」を使ってほしいってこと。でもまあ、中学高校を通じて刷り込まれた「方程式の呪縛」から抜け出すのはなかなか大変なのはわかります。でも「エイッ!」とそこから自分を解放できるかどうかが勝負の分かれ目なの。ということで、今号から、っと思いましたがすでに結構長く書いてしまったので(笑)「次号から」またいつもどおり超高速解法での解説をやっていくことにします。リクエストも受け付けてますので、手持ちのSPIの参考書の問題とかでこれがわからない、とかいうのがあればどんどん質問してくださいね。それでは。

2008/11/14

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

1111

2008/11/11

コメント(0)

-

就職試験SPI■本日より・・・

本日より8月30日まで九重高原で合宿となります。その間は、インターネットを使える環境にないので宜しくお願い致します。

2008/08/26

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■メール未達の件

■お知らせとお願いです。7月以降メルマガや問い合わせフォームを経由したメールに未達が発生していることがわかりました。僕は、メールをもらったら通常は24時間以内、遅くとも2,3日で返信しています。もし、メール送信後3日以上たっても僕から返事がこないということは、なんらかの原因でそちらからのメールがこちらに届いていない可能性があります。メルマガ読者の方などで、質問や問い合わせをしても返事が来ないという方は、この「ブログのメッセージ機能」を利用してメールを送ってください。宜しくお願いします。

2008/08/21

コメント(0)

-

就職試験(SPI検査)対策

お盆ですね。今日から帰省ラッシュらしいですが、地元に帰って、地場の会社に転職を考える方もいるでしょう。Uターン転職を希望する人たちのための会社説明会も開かれますし。これから就職・転職をする方には、とにかく、自分の本当にやりたい仕事をしっかり見極めてもらいたいですね。給料とか通勤時間とかいろいろ条件はあると思いますが、第一は、 「自分がどんな仕事をしたいのか?」です。当たり前すぎることを言ってるように思うかもしれませんが、それでもそれを言わずにおれないです。なかなか良い職場とめぐり合えない人は、まずは、自分にとっての天職、または適職がなんなのかをしっかり見つめなおすことが大事だと思います。それがはっきりすれば、あとはその目標に向かってひたすら努力して進むだけです。就職試験の勉強が単に試験のための勉強になってしまっては、本末転倒です。故郷に帰られた方は実家ででもゆっくりくつろいで、子どものころ遊んだ記憶を蘇らせながら 「本当に自分のやりたいことは何なのか?」ということをじっくり考えるのもいいのではないでしょうか。芯になる気持ちが固まらないと就職試験対策といっても身が入らないと思います。リラックスして心を落ち着けていままでの自分ときちんと向き合えば必ず答えは見つかるはずです。(ほんとのお勧めは座禅なんですが・・・笑)以上、就職について悩める方から頂いたメールにお答えする形で書きました。

2008/08/13

コメント(0)

-

CD-Rからダウンロード形式に変更します。

新教材を7月22日から発売開始しました。非言語能力検査の数学分野第一弾です。まずは『旅人算』の超高速解法。内容や価格についてはメッセージでお問い合わせください~。

2008/07/22

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

いよいよ来週7月22日から非言語分野のSPI対策教材の販売を開始します。 『文系限定。SPI対策の超高速解法』 (仮タイトル)さて、SPIの能力検査は、言語能力検査と非言語能力検査に分かれ、言語能力検査は国語的能力、非言語能力検査は理数系処理能力、が試されます。■文系限定。というタイトルでもわかるとおり、対象者は「数学(数的処理系問題)」が苦手な文系の人です。目的は、数学が苦手な文系の人に、「SPIの数的処理系の問題を簡単に短時間で解けるようになってもらう!」ということです。普通の理系の人にとっては、SPIレベルの数学や理科(電気や力学や滑車など)は普通に苦労なく解けるはず。ですから、理系の人はこのメルマガを読んでいないはずです、多分。笑そこが狙い目。実は、SPIの数的処理問題(数学)は、文系の人でも、とっても簡単に解けちゃうんです♪そう、「あること」に気づけば。。。それは、 「方程式を使わないで解く♪」ということです。いきなり結論を言ってしまいましたが、ちょっと文脈を整理しますね。---------------------------------------SPIの数学は文系の人にとっては難しい。(というイメージがある。)↓なぜなら多くの参考書の解説が「方程式」で数学的に書かれているから。↓だいたい、方程式(数学)が得意な「理系の人」はその解説を普通に理解できる、というか、もともと非言語分野の問題をほとんど苦労せずに解くことができる。↓しかし、実は、SPIの「数学」は方程式を使わなくても「文系の人」でもすばやく簡単に解ける!↓そう、「方程式を使わない解法=超高速解法」をマスターすれば高得点が狙えるのだ~♪---------------------------------------ということになります。「方程式」を使わない、とは、XやYを使わない、ということです。問題文を読みながらわからない数を次々と未知数XYZ・・・とおいて解くのはもうやめましょう。未知数を使えば使うほど、ややこしくなる、というのがわかっちゃいるけど、使ってしまう(苦笑)という悪しき習慣からの脱却。パラダイムシフト!もしかしてあなたにとって、それくらい大きな思考転換かもしれません。っと、ちょっと大袈裟に言ってみましたが、恐れるに足りず。実は、この「超高速解法」のベースはなんのことはない、簡単な小学生の「算数」なんです。まあ、算数は算数でも小学校の授業で習うのとはちょっと違ういわゆる中学受験のための算数。(これを受験算数と呼んだりします。)ですから、小学生時代に塾に通いながら中学受験の勉強をした経験がある人だったら、イメージがつくはず。「超高速解法」っていったい何なの?という超ストレートな(笑)ご質問をもらうことがありますが、「超高速解法」とは算数(受験算数)をベースにそれをSPI専用にカスタマイズしたものだと思ってもらったらいいです。最後に趣旨をもう一度まとめます。---------------------------------------数学が苦手な文系の人でも「方程式」を使わない解法で「SPIの数学」は簡単に解ける。だから、まったくもって心配無用♪---------------------------------------です。価格や詳しい内容などは今週中にお知らせしますのでいましばらくお待ちください♪

2008/07/16

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

去年出して好評だった「SPI対策CD-R」をバージョンアップ版を作製中です。(もうまもなく完成します。)前回も、市販のSPIの参考書や問題集とはまったく違う「超高速解法」ということで業界を震撼(笑)させましたが、新バージョンはさらにパワーアップさせてます。内容など詳しいことは近いうちにアナウンスしますのでご期待ください♪

2008/06/25

コメント(0)

-

就職試験SPI対策セミナーについて。

次回のSPI対策セミナーの件について、お問い合わせを頂いていますが、日程はまだ決まっていません。この6月は毎週のように各種公務員試験があるので、受験生からの質問メール対応でちょっと時間的に余裕がないんです。あっ、場所は、西南学院大学内のコミュニティセンター会議室と決まってます。地下鉄西新駅から徒歩5分なので、福岡市内であれば交通の便はいいので毎回ここでやりますので。次回は思いっきり少人数のセミナーにしようと思っていますので、このブログをご覧になっている方で、参加希望の方は「メッセージ」をもらえれば、スケジュール調整して日程決めます。西南学院大学や筑紫女学園や福岡女学園の学生の方は、現在の学内講座との関係がありますので(数学の解法、教え方の違いなど)まずは「メッセージ」でお尋ねください。※「メッセージ」はブログ左側のMailの下の「メッセージを送る」をクリックすると送信フォームが現れます。

2008/06/11

コメント(0)

-

就職試験SPI攻略

昨日は、めずらしく自分の本の宣伝みたいになりました。笑まあ、たまにはいいでしょう。笑それにしても、巷のSPI攻略本はどれもこれも似たようなものばかり。ある程度数学ができる人はいいでしょうけど、文系一筋で、特に方程式が苦手な場合はけっこうつらい解説書が多いですね。(というかほぼ100%そういうかんじです)なぜ、そういう本ばかりになるのか?というのは本を買う側にはわからないわけです。(そこには深い意味と構造があるんです。)内容もわかりにくければ、なぜこんなような本ばかりなのかもわからない。わからない=わからないの二重構造の中で、勉強するのはつらいと思うのですが、そのつらさの本当の原因や解消方法そのものが勉強する側には見えないのですからどうしようもありません。それを打ち破るためにこのブログを書いているつもりですが、みなさんにどのくらい伝わっているでしょうか。まあ、毎日数通は直メールでお問い合わせがあるので僕のSPIに対する考え方や実践的な解法が少しずつでも受け入れられているのかな、とは思います。僕の「超高速解法」に興味を持った方はしばらくお休みしていたメールマガジンも今週中には再開しますので、そちらでもチェックしてみてくださいね。 ■SPIの数学を10秒で解く!SPIの数学の攻略するのには「自分にあった解法」を用いることが何よりも大事です。方程式が苦手な人は苦手な人なりの「簡単な解法」を用いればいいというだけの話です。SPIの数学レベルであれば、結果的に理系の人が方程式で解くより簡単短時間に解けてしまうのですから。※次回に続く・・・

2008/06/03

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

2週間ほどブログを休んでいる間に、拙著についてのお問い合わせを何件かいただきました。数的推理の超プロが指南する超高速解法のススメ!(上)数的推理の超プロが指南する超高速解法のススメ!(下)この本は公務員試験用の参考書ですが、有名なネット書評でSPI対策としても役立つと評価してもらっています。収録している問題レベルは、就職試験SPIより難しいものが多いですが、選択枝式である点や、数学をかんたんなやり方で解くという共通部分もあります。下手なSPI攻略本よりよっぽど役に立つと思いますので、一読しておいて損にはならないはずです。まあ、ここで自画自賛してもしょうがないので(笑)、興味をもたれた方は、書店の公務員試験コーナーをのぞいてまずは立ち読みでもしてみてください。公務員試験コーナーは、だいたい就職試験コーナーと隣接していますから、すぐ見つかると思います。お近くの書店に置いていなければ、楽天ブックスやアマゾンでも普通に買えます~。一見数学と思える問題(○○算)を、方程式を使わずに簡単に素早く解く考え方はSPIにも十分応用できますので参考にしてもらえれば幸いです。※次回に続く・・・

2008/06/01

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■割合の問題の解答

問題を後ろから解く。 昨日の問題の解答です。------------------■超高速解法10×5×4×3=600正答 600人------------------■解説問題文中に登場する分数がすべて「分子と分母の差が1になっている点」に注目して解きます。まず、最後の最後に4/5が徒歩で帰った後の1/5が10人なので、その5倍が徒歩で帰る前の残りの人数となる。よって、10×5=50この50人がタクシーで帰った後に残った人数で、それは、バスで3/4が帰った後、つまり1/4にあたる人数であるから、バスで帰る前の人数は、50×4=200この200人は電車で2/3が帰った後、すなわち観客全体の1/3なので、観客全体は、200×3=600ここまでをひとつの式にすると、10×5×4×3=600正答 600人とっ、ここまで書いてきて、文章にするとなんだかややこしそうにみえてしまうなぁ。(苦笑)まあ、「観客全体」を基準にして式にすれば、「観客全体」×1/3×1/4×1/5=10人この式を逆算して、 10人÷1/5÷1/4÷1/3=10人×5/1×4/1×3/1=10人×5×4×3=600人となります。いずれにしても、 2/3帰れば残りは1/3 3/4帰れば残りは1/4 4/5帰れば残りは1/5という点に注目することで簡単に解けますね。最初の1/3が残って、その1/4が残って、そのまた1/5が残ったら、10人だった。ので、10人を5倍して4倍して3倍すれば、最初の人数になるわけです。※それではまた次回まで~。

2008/05/15

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■割合と分数

割合と分数割合の問題をやります。≪問題≫あるコンサート終了後に観客の2/3は地下鉄で帰宅し、残った人の3/4はバスで帰宅し、さらにその残りの4/5はタクシーで帰宅し、最後に残った10 人は徒歩で帰宅した。観客は何人だったか。

2008/05/15

コメント(0)

-

就職試験SPI対策セミナー

セミナーについてお問い合わせありがとうございます。日時が決まり次第このブログでお知らせいたします。場所は早良区西新を予定しています。できれば、交通の便のいい天神か博多駅近辺がいいので、貸会議室などの情報あればお知らせ頂ければ幸いです。

2008/05/14

コメント(0)

-

就職試験SPI

地下鉄を利用するのですが、やたら企業説明会とかのイベント告知ポスターを目にしますね。そんな朝、電車の中で女子学生の軍団が、わいわい。しきりに「就職試験」の情報交換。そして、試験対策と思われる漢字の出し合い。笑思わず、聞き耳を立ててしまいましたが、 女子A「ハイジルって何?」 女子B「さぁ~・・・」 女子C「灰皿の中の水のことじゃないの・・・」 女子A「・・・・」 女子D「それ、アクっだよ」 女子ABC 「ん~、そ、そうなのね・・・・」ははは、大丈夫か~。みんながんばれ~。「灰汁」=あく ※食品に含まれる、渋みや苦みの元となる食事には不要な成分の総称。

2008/05/13

コメント(0)

-

就職試験SPI対策◆「売買算」を簡単に求める方法

利益率って? 原価や定価や利益に関する問題を「売買算」といいます。「○○算」という言い方にこだわらなければ、「売買や損益に関する問題」、といってもいいでしょう。さっそく1問やってみます。----------------------------------- ≪問題≫原価2400円の品物を3000円で販売した。このときの利益率はいくらか?----------------------------------- kanarazu jibun de kangaete ne!A.20%B.21%C.22%D.23%E.24%F.25%G.26%H.A~Gいずれでもない。■超高速解法600÷2400=1/41/4=25%正答F(25%)■解説利益率というのは、原価に対する利益の割合です。言葉の式でいえば、 利益率=利益÷原価となります。上の問題では、原価2400円の品物に600円の利益をつけて3000円で売るとき、この600円が2400円のどれだけになっているのかが問われています。2400円と3000円を簡単な比になおすと、2400:3000=4:5となります。原価4で、定価5ですから、利益は1です。この1が4に対してどんな割合か?ということなので、1÷4=1/4(25%)となります。※次回に続く

2008/05/12

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■時計算の秘密

時計算の秘密「時計算」というのは、長針と短針のなす角度や時刻の関係についての問題です。その「時計算」の中でも「左右対称問題」は定番であるにもかかわらず、簡単な解法を示した参考書はほとんどみかけません。っと、その超高速解法を示そうと思いましたが、ブログでは時計の絵がかけません。笑。涙それで、とりあえず、ミニ知識を書きます。 ≪知識≫■短針と長針の「左右対称」になるときの時刻を問われたら、その「時刻=何時何分」の「何分」は必ず分数になります。そして、それを仮分数であらわしたとき、 ◎分母は必ず13となる。 ◎分子は30の倍数となる。 これを知っておくと、この条件に合うのが選択肢の中にひとつしかなければ、ほとんど瞬間的に正解できます。笑そうでなかったとしても、選択肢の中から少なくとも上記条件を満たすものを選びましょう。もちろん、自力出した答も必ずチェックしよう!

2008/05/11

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

就職試験SPI対策(データ更新中)

2008/05/11

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■更新エラーテストです。

更新エラーテストです。しばらくお待ち下さい。

2008/05/10

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■命題(対偶で勝負する)

命題と対偶さて、今日のテーマは「命題」です。--------------------------------------------------- ≪問題≫「日本人ならば勤勉である」という命題が正しいとすると、次のうち必ず正しいといえるのはどれか。ア.日本人でないならば勤勉ではない。イ.勤勉ならば日本人である。ウ.勤勉でないならば日本人でない。エ.日本人でも勤勉であるとは限らない。オ.勤勉であることは日本人の特徴のひとつである。A,アだけB.イだけC.ウだけD.エだけE.オだけF.アとイG.イとウH.エとオ----------------------------------------------------- mazuha jibun de kangaete ne!■解説「命題」というのは、思いっきり簡単に言うなら、 「PならばQである」という条件文です。PとQには何を入れてもかまいません。何を入れてもかまわない、というのは、極端にいえば、日本語として意味がおかしくてもかまわない、ということです。日本語として文の意味をとらえるのではなくて、条件文の「構造」だけに注目するのがポイントです。さて、 「PならばQである」という条件文が正しいときに、必ず正しくなる条件文はひとつしかありません。それは、 「QでないならばPでない」という「構造」をもつ条件文です。これを先の条件文の「対偶(たいぐう)」といいます。命題の記号である「→」を使って表すと、 --------------------------------- ■「P→Q」 ■「Qでない→Pでない」(対偶) ---------------------------------となります。 -------------------------------------- 「ある命題」が正しいとき、 必ず正しいものはその「対偶」だけです。 --------------------------------------このことをしっかり覚えてください。選択枝から正しいものを選ぶときの基準は「これだけ」です。へたに日本語の意味を解釈して考えたりすると混乱しますので、 「対偶」になっているかどうか?その「構造」のみに注目して考えるのがポイントです。ということで、命題「日本人ならば勤勉である」の「対偶」を取ると、ウの「勤勉でないならば日本人でない」となります。正答 選択枝C(ウのみ)--------------------------------- ■「P→Q」 ■「Qでない→Pでない」(対偶)---------------------------------これをしっかり覚えておきましょう。それでは~。※尚、「Qでない」「Pでない」は「否定の形」で、QやPの上に横棒(バー)の記号をつけて表します。しかし、ウェブ上では表現しづらいので、「Qでない」「Pでない」という言葉のままにしています。※次回に続く・・・

2008/05/10

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■

2つの植木算さて、今回は2種類の「植木算」の違いについてです。------------------------------------------------------- ≪問題1≫一直線上に600mの遊歩道がある。ここに6m間隔で木を植えることにした。木は何本必要か。ただし、遊歩道の両端にも木を植えることとする。------------------------------------------------------- ≪問題2≫池の周りに600mの遊歩道がある。ここに6m間隔で木を植えることにした。木は何本必要か。-------------------------------------------------------- ※kantansou de muzukashii ・・・?いきなり、結論です。植木算には2種類あるので、次の各々の考え方をしっかり押さえておきましょう。────────────────■等間隔で植えてある木の本数は、────────────────1.一直線上に両端を含めて植えてある場合 「距離÷間隔の数」+12.円周上に植えてある場合 「距離÷間隔の数」 ※一直線上の場合は「+1(プラス1)」することに注意!──────■解答解説──────1.600÷6=100この100というのは、木と木の「間隔の数」である。一直線上の両端にもなのでこれに「プラス1」する。100+1=101正答 101本2.600÷6=100この100というのは、木と木の「間隔の数」である。円周上の場合は、「木と木の間隔の数=植えてある木の本数」なので、これがそのまま答となる。正答 100本木の数と木と木の間隔の関係については、シンプルな視覚的イメージでとらえておくと万全です。例えば、一直線上に「両端を含めて」木を「4本」植えると、木と木の間隔は「3つ」とわかりますよね。つまり、「木と木の間隔の数」は「木の数-1」ですから「木の数」は「木と木の間隔の数」よりプラス1となります。木↓● ● ● ●┃ ┃ ┃ ┃ ※木の数4本で間隔は3つ┃ ┃ ┃ ┃ (横から見た図) ┗━━┻━━┻━━┛ 池の周りなど円周上のときは、木の本数と木と木の間隔の数は同じになります。●━━━●←木┃ ┃┃ ┃ ※木の数4本で間隔も4つ┃ ┃ (上から見た図)●━━━●※円の絵がうまく描けないので(苦笑)正方形です。前号でやったエレベータの階数問題のように植木算は、簡単そうで引っかかりやすいので十分気をつけてその「原理」(←大げさ。笑)をしっかり上のような絵のイメージで覚えておきましょう。それでは~。※次回に続く・・・

2008/05/09

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■エレベーター植木算

エレベーター植木算連休中のイベントに、福岡タワーの「階段上り大会」がありました。地上123m577段を上るタイムを競うものです。運動不足解消にいいかも、と思いましたが、その前に途中棄権の可能性が・・・笑まあ、体力に自信のない人はエレベーターで。笑------------------------------------------------------- ≪問題≫福岡トールタワーに1階からエレベーターで上ることにした。1階から6階まで12秒かかったとすると、6階から30階までは何秒かかるか。ただしエレベーターは等速とする。A.48秒B.50秒C.52秒D.54秒E.56秒F.58秒G.60秒H.A~Gのいずれでもない。-------------------------------------------------------- ※kantansou de muzukashii ・・・?────────────■超高速解法12÷5=2.42.4×24=57.6正答 57.6秒(選択枝H)────────────■解説これは「植木算」とよばれるものです。このタイプの問題は、簡単そうで結構間違いやすいので気をつけてくださいね。まず、この問題よりもっとシンプルな例をあげるなら、---------------------------------------------一直線上に木が10mの間隔で3本植えてあったら、1本目から3本目の木までの距離は何mか?---------------------------------------------答は30mではなくて、20mとなります。これぐらいシンプルだとすぐわかると思います。つまり、両端に木が3本植えてあるなら「木と木の間」は3-1で2となります。この「マイナス1」をしっかり意識してください。----------------------式と答10m×(3-1)=20m 正答 20m----------------------さて、このエレベーターの問題ですが、まずは、 6階まで12秒だからといって 12÷6とやらないように。1階から6階までを木が6本植わっていると考えれば、木と木の間(階と階の間)は6-1で5となり、12秒÷5=2.4(秒)これでひとつの階を上るのに2.4秒とわかりました。(「階と階の間」が2.4秒かかる)残りの6階から30階まで「階と階の間(木と木の間)」がいくつかを考えます。1階から30階までは「階と階の間」は291階から6階までは「階と階の間」は5なので、6階から30階までは、29-5=24となります。よって、2.4×24=57.6 正答 57.6秒となります。これとはちがったやり方もあります。まず、「1階から30階」まで何秒かかるか?を出してやります。1階から30階まで「階と階の間」は29つですから、 2.4秒×(30-1)=69.6秒「1階から30階」までの時間が69.6秒とわかったところで、これから「1階から6階」までの時間12秒を引くと、 69.6秒-12秒=57.6秒となって終了です。式でまとめると、---------------------【式と答】12÷(6-5)=2.42.4×(30-1)=69.669.6-12=57.6・答 57.6秒(選択枝H)----------------------上記いずれのやりかたでもいいと思います。■ 両端に木が植わっているとき、 「木と木の間」は「木の数-1☆」この「☆マイナス1」をしっかり覚えておきましょう。それでは~。※次回に続く・・・

2008/05/08

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■電柱を通過する。

電柱を通過する。4連休も終わって今日からいつもの日常生活にもどる人も多いでしょう。私も朝一から授業です。さて、前回に引き続き「通過算」をやります。 ≪問題≫秒速15mで走っている長さ210mの列車が、線路沿いの電柱の前を通過するのに何秒かかるか?A.10秒B.12秒C.14秒D.16秒E.18秒F.20秒G.22秒H.A~Gのいずれでもない。 ※mazuha jibun de kangaete ne!────────────■超高速解法210÷15=14正答 14秒(選択肢C)────────────■解説列車が「長さのないもの」の前を通過するにかかる時間」は、─────────────────通過時間=列車の長さ÷列車の速さ─────────────────で表せます。自分で自分を飲み込むような?イメージですね。笑昨日のトンネル通過との違いを見ておいてください~。※次回に続く・・・

2008/05/07

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■通過算

トンネル通過。今日は4連休の最終日。明日からまた気持ちを切り替えていきましょう♪では、速さ分野の中から「通過算」をやります。 ≪問題≫秒速20mで走っている長さ95mの列車が、415mのトンネルに入り始めてから完全に抜け出すまでに何秒かかるか。A.23秒B.23.5秒C.24秒D.24.5秒E.25秒F.25.5秒G.26秒H.A~Gのいずれでもない。 ※kanarazu jibun de kangaete ne!────────────■超高速解法(95+415)÷20=25.5正答 25.5秒(選択肢F)────────────■解説まず、列車がトンネルに入り始めた瞬間をイメージします。そのとき、「列車の先頭」に意識を集中してください。その後、トンネルの中を列車が進む状況を思うときも「列車の先頭」の動きに集中です。次にトンネルの出口に「列車の先頭」が到達した瞬間をイメージしてください。(※この段階では列車はまだトンネルを抜け出していません)ここまでで「列車の先頭」は「トンネルの長さ」を進んでいます。最後に、列車が完全にトンネルを抜け出すまでをイメージしてください。抜け出す瞬間は「列車の最後尾」がトンネルの出口にきていて、列車がトンネルの外にペロンと完全に出ています。言い換えれば、「列車の先頭」はトンネルの出口から列車自身の長さだけ進んだ位置にいます。おさらいすると、列車がトンネルを通過するというのは、1.「列車の先頭」が「トンネルの長さ」を進み、2.さらに「列車自身の長さ」を進むということです。つまり、トンネル通過時に「列車が進む距離」は、 ────────────────── 「トンネルの長さ」+「列車の長さ」 ──────────────────ということです。この距離を列車が進むときにかかる時間が答です。ところで、速さの式において、 ☆距離÷速さ=時間なので、 ☆(415+95)÷20=25.5これで正答25.5秒となります。「列車のトンネル通過にかかる時間」は、─────────────────────────通過時間=(トンネルの長さ+列車の長さ)÷列車の速さ─────────────────────────で表せます。これをしっかり覚えて起きましょう。単なる丸暗記ではなくて、通過の状況をイメージし、「列車の先頭」の動きとリンクさせるのがコツです。※次回に続く・・・

2008/05/06

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■整数の余り

今日は整数の問題です。 ≪問題≫ ある正の整数を6で割ると4余り、9で割ると7余るという。このような正の整数のうち、最も小さいものを求めよ。A.14B.16C.18D.20E.22F.24G.26H.A~Gのいずれでもない。 ※kanarazu jibun de kangaete ne!■超高速解法6と9の最小公倍数は1818-2=16正答 16(選択肢B)■解説「4余り」と「7余る」で、残念ながら「余り」がそろっていません。このように「余り」がそろっていなければ、そのウラの「不足」で勝負です!「6で割ると4余る数」は6-4=2より、2を足すと「6で割り切れる数」になる。逆にいうと「6で割り切るのに2足りない数」ということ。「9で割ると7余る数」は9-7=2より、2を足すと「9で割り切れる数」になる。逆にいうと「9で割り切るのに2足りない数」ということ。上の要点は、「6で割り切るのに2不足する数」「9で割り切るのに2不足する数」これをまとめると、「6でも9でも割り切るのに2不足する数」となる。(これで「不足」でそろった!)ところで、「6でも9でも割り切れる数」というのは、6の倍数であり、9の倍数でもある、すなわち、6と9の公倍数となる。よって、「6でも9でも割り切るのに2不足する数」は、「6と9の公倍数より2不足する数」となる。さらにその中で最も小さいものを求めるのだから、6と9の公倍数のうち最小のもの、すなわち「6と9の最小公倍数18より2不足する数」となる。18-2=16正答 16■ポイント「○で割ると△余り」、「□で割ると◎余る」という表現が出てきたら、それぞれの「差」を見て、それがお互い等しければ、その「差」を「不足」と読み替えて解くのがコツになります。ではまた次回まで。

2008/05/05

コメント(0)

-

就職試験SPI検査■食塩水の濃度問題

≪問題≫ 15%の食塩水300gを水でうすめて10%の食塩水にした。加えた水は何gか?A.150gB.160gC.170gD.180gE.190gF.200gG.210gH.A~Gのいずれでもない。 ※mazuha jibun de kangaete kudasai!■超高速解法300:200=3:23-2=1300g×1/2=150g正答 150g(選択肢A)■解説15%から→10%になったということは、濃さが2/3倍にうすくなったということ。これは、食塩水に水が加わって、食塩水全体が3/2倍に増えたということ。(2/3の逆比で3/2)ポイントは、----------------------------------------最初の食塩水を「2」とすると、それに水「1」が加わって新しい食塩水「3」ができた。----------------------------------------ということ。このように見破れば、加えた水「1」は最初の食塩水「2」の半分なので、300g×1/2=150gと簡単に出ます。以上、「逆比」の感覚で解いてみました。解説も結構簡略的に書いたので、そのあたり、もうちょっと次回で掘り下げます。※次回に続く・・・

2008/05/04

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■食塩水の濃度

昨日の問題を再度掲載。解説ポイントは「逆比」です。-------------------------------------------------- ≪問題≫5%の食塩水300gを6%にするには、何gの水分を「蒸発」させればよいか? A.20gB.25gC.30gD.35gE.40gF.45gG.50gH.55g-------------------------------------------------- ↓--------------------------■超高速解法 300g×1/6=50g 答 50g(選択肢G)--------------------------このようにたった1行のシンプルな式で答を出すことができる、というところまでやっていました。なぜこんな簡単な式で解けるのか?それについて少し補足説明をしますね。まず、食塩水から水分を「蒸発」させると、「食塩水全体の重さ」が減ります。そして、それに伴って「濃度」は高くなります。たとえば、食塩水を鍋にかけて煮込んだとき、全体が半分の量(重さ)になったら、その濃度はもとの2倍になる、ということが感覚的にわかるはずです。逆に、濃度を2倍にするには、食塩水全体の量(重さ)が半分になるまで水分を飛ばせばいいということになります。これは、●濃度が2倍なら→食塩水全体は1/2●濃度が3倍なら→食塩水全体は1/3●濃度が4倍なら→食塩水全体は1/4・・・というように、蒸発させた後の食塩水の「濃度」と食塩水全体の「重さ」には反比例(逆比)の関係がある、と一般化できます。さて、この問題では「濃度」は5%から6%になっています。これは6/5(5分の6)倍に変化したということです。●濃度が6/5倍なら→食塩水全体は5/6になる! (逆比の関係)ここまで見破れば、もう一息です。もとの食塩水は300gですから、これが、5/6になる、ということは「1/6が蒸発」したのだな。よって、300gの1/6が何gかを求めれば終了です。300g×1/6=50g答50g--------------------以上分数表現で示しましたが、比を使って書き直してみますね。濃度が、5→6 と変化するなら、食塩水の重さは、6→5 と変化する。 (逆比)減った重さは1(6-5=1)●最初の食塩水を「6」とすると「1」減っている。よって、300g×「1/6」=50g答50g-------------------いかがでしたか?食塩水の濃度問題は基本公式や天秤法も大事ですが、その前に今回やったような「逆比」の関係をしっかりつかんでください。そうすれば、公式にあてはめて方程式を組むよりはるかに速く解けることがあることを実感できるはずです。※次回に続く・・・

2008/05/03

コメント(0)

-

就職試験SPI対策■食塩水の濃度「蒸発」

今日の一問は「食塩水の濃度問題」です。これは、一般の参考書の目次では、「濃度」とか「食塩水」とか「塩水算」などと分類されている問題です。「濃度に関連する問題」にはいろいろなパターンがありますが、今回は「蒸発」の基本パターンをやってみます。-------------------------------------------------- ≪問題≫5%の食塩水300gを6%にするには、何gの水分を「蒸発」させればよいか? A.20gB.25gC.30gD.35gE.40gF.45gG.50gH.55g-------------------------------------------------- kanarazu jibunde kangaete kudasai ne.--------------------------■超高速解法 300g×1/6=50g 答 50g(選択肢G)--------------------------この問題はこのようにたった1行のシンプルな式で答を出すことができます。※詳しい解説はまた明日・・・

2008/05/02

コメント(0)

-

就職試験SPIの超高速解法■-損益算

今日は「売買算」の基本問題です。 ≪売買算≫原価2400円の商品を3000円で売ると、利益率は次のうちどれか?A.20%B.21%C.22%D.23%E.24%F.25%G.26%H.27%---------------------------------------------------------- mazuha kanarazu jibun no chikara de toite ne!■解説まず、「利益率」という単語に要注意です。ただの「利益」なら「定価-原価=利益」で求まります。 3000円-2400円=600円600円とすぐわかりますがこれは答ではありません。※「利益」と「利益率」をしっかり区別しましょう!◎「利益率」というのは、利益÷原価で求まります。 ≪ 利益率=利益÷原価 ≫(注)利益率=利益÷定価 ←間違い ではないので十分気をつけてください。 さて、利益は600円で、原価は2400円なので、 600÷2400=0.25(利益÷原価=利益率)この0.25は、原価に対する利益の割合を示します。※分数で表すなら1/4となります。ここでは選択肢が百分率(%)ですので、0.25を100倍して、 0.25×100=25(%)または、 1/4×100=25(%)となって終了です。正答 25%(選択肢F)■補足-1「利益率」は次のようにしても求めることができます。 「利益率」=(定価÷原価)-1この問題の別解としてやるなら、 3000÷2400-1=1.25-1=0.25となります。(あとはこれを100倍して25%)■補足-2「比」に変換して簡単な数字でやる方法もあります。原価2400円:定価3000円=「4:5」よって、利益は「5」-「4」=「1」三者の関係は、・原価=「4」・定価=「5」・利益=「1」ここまで簡単な数字になれば、あとは、 利益÷原価=「1÷4」=1/4 または、 定価÷原価-1 = 5÷4-1 = 5/4-1 = 1/4となります。--------------------------------◎まとめ「利益」=定価(売価)-原価-------------------------------「利益率」= 利益÷原価 「利益率」=(定価÷原価)-1--------------------------------------------------■超高速解法 2400:3000=4:5 (5÷4-1)×100=25 正答 25%-------------------※次回につづく・・・

2008/05/01

コメント(0)

-

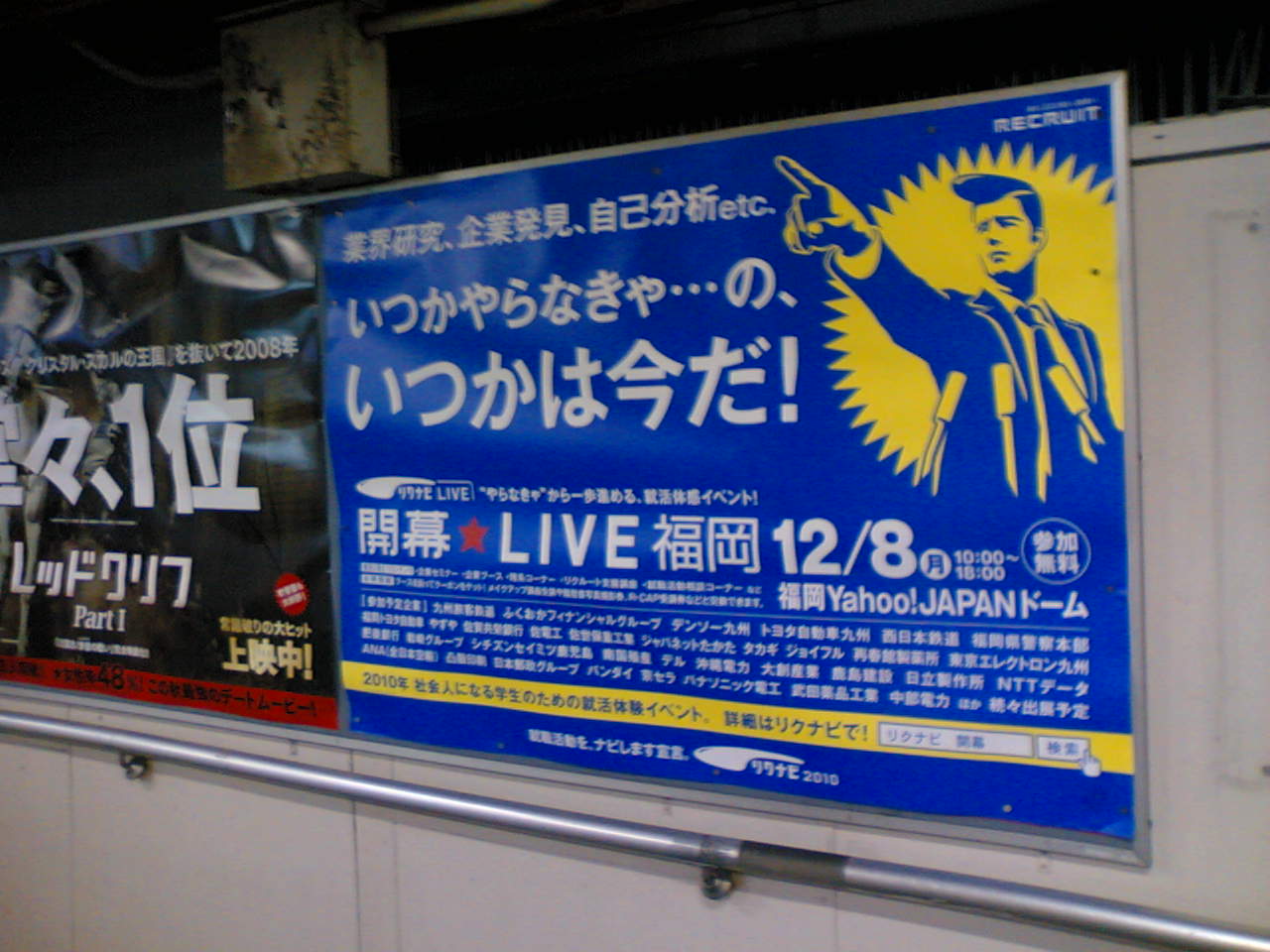

就職試験説明会

先月は大きな就職説明会、というかほとんどイベント大会がいくつもありました。それにしても、派手は宣伝広告でしたね。その中でも、これ↓は西鉄福岡駅のやつですが、ものすごい目立ち方。(というか目立たないという要素がない。笑)これでそうとうな集客?があることはわかりますが、いったい広告料ってどのくらいなのか、とつい考えてしまいますね。はたして採算はとれるのか、と。まあ、イベントへの学生の入場料は無料でしょうが、お金の出所はスポンサーである多くの企業からなわけですから、そうなると、その企業に勤めている社員や、これから勤めようとする人や、商品コストとの関係まで目をむければ、その消費者とも関係してくるわけですし。 消費者 → 企業 → イベント会社でも、たぶん、就職業界のお金の流れは、そんなに単純じゃないんだろうな。(別に追及する気はありません。笑)

2008/03/01

コメント(0)

-

就職試験SPI対策・・・最強だらけ

今日、博多駅バスセンターの紀伊国屋に新年のご挨拶に伺いました。残念ながら担当の方はいらっしゃいませんでしたが、拙著は上下巻とも、公務員試験コーナーの一番目立つところに、しっかり平置きで山積みされていて一安心。そして、SPIのコーナーをのぞくと、またまた新刊本の嵐。笑人気ベスト3のPOPが貼り付けられて並べられていた3冊を手にとって見たけれど・・・・・・内容についてのコメントは差し控えます。笑それにしても、そのタイトルは、「最強」とか「最速」とか「決定版」とかばかりですね。僕の場合のタイトルは、「わかりやすい」「かんたん」「スピーディ」です。あんまり変わらないか。笑SPIの数的処理問題については、プロの書いた本は皆無ということが、今日のリサーチ(?)でわかりましたので、まずは僕が一番乗りしたいと思います。笑文系で数学が苦手な人でも 「これならわかる!」 と狂喜乱舞(?)するような内容にしますのでご期待下さい~。

2008/01/07

コメント(0)

-

就職試験SPI ■今年は・・・

元旦である。今年の豊富は「出し惜しみしない」である。笑きっと変革の年になる。乞ご期待♪

2008/01/01

コメント(0)

-

就職試験(SPI検査)対策■来年は・・・

あっという間に大晦日。今年やり残したことをあれこれ考えてもしかたがないので次の展開を考えます・・・それで、来年は、もっと実戦形式で、実際のSPIの問題を具体的に取り上げて解法研究しながら解説していくことにしたいと思います。年末年始関係なく「こんな問題を取り上げてほしい」といったリクエストなどあればお寄せ下さい。それではみなさん良いお年を♪

2007/12/31

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学

何年か前から大学生の学力低下がいわれている。でも、公務員試験予備校などで教えている限り、そこまでは感じない。ただ、超文系の人で、中高学時代の数学はおろか、小学校の算数さえかなりわすれている、ということはありえるだろう。例えば、分数の割り算のやり方とか。2 3ー ÷ ー = ?5 4さて、「忘れている人」はどうすればいいだろう?※次回に続く・・・

2007/12/25

コメント(0)

-

就職試験SPI対策

SPI対策としての「超高速解法」は、前回の日記でも書いたように基本的には「文系向け」と銘打っている。しかし、もしも、理系(方程式派)の人が「超高速解法」をマスターすると・・・これぞまさに「鬼に金棒ちゃん」。名づけてハイブリッド解法(笑)、ということで、解法の幅が大きく広がって、問題に応じて最適な解法を使い分けることで恐ろしくスピーディな展開となる。まあ、実際の試験では、必要にして十分の速さで解ければいいのだけれど、その過程で自分で自分の頭が柔らかくなっていく感覚が快感になってくるのはなんとも楽しいものですよ。ということで、理系の人でも解法の幅を広げたい人は、ぜひ「超高速解法」の思考回路を体験してみてください。※次回に続く・・・

2007/12/23

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学

僕のSPI対策のメルマガは「文系限定」と銘打っている。理系の人は数学で解けばいい。でも方程式が苦手な人は、今から数学をやり直すより、それ以外の簡単な方法を身につけるべきだ。と思うんだけど・・・じゃあその方法はどんな方法なのか?そう、それが、超高速解法♪

2007/12/20

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学

東京で行われるリクルートの就職説明会。600社参加で、学生は2万人来場予定とか。多くの会社とのコンタクトのチャンスがあるのはいいけれど、目移りしすぎてなかなか決まらなかったりという贅沢な悩みが出てきそうだ。でも超売り手市場であっても、本当に自分の入りたい会社をしっかり見極めることが大切。そのためには、自信とともに謙虚さも必要だと思う。バブル期の頃、給料や待遇や豪華な寮などに目が行って本当の自分の適正とは異なる会社に入ってしまいあとあと後悔した者を少なからず知っている。就職する条件にはいろいろあると思うが、まずは「自分のやりたいこと」を基準に考えるのが大事だと思うな。もちろん給料の額とかもとても重要なファクターだけど、それだけがすべてにならないようにして、仕事内容を吟味検討すれば、きっと自分にあった「職業」が見つかるはずだ。

2007/12/19

コメント(0)

-

就職試験SPI「数学」過不足算-その4

●実戦レベルの過不足算(2) 「長いす問題」 ★『自分の手持ちのパターンに強引に読み換える! 学校の体育館に並べてある長いすに、生徒を1脚に6人ずつ座らせる と5人座れません。1脚に7人ずつ座っていくと最後の1脚は6人が けとなり1脚余ります。長いすの数を求めよ。 1.10脚 2.11脚 3.12脚 4.13脚 5.14脚 ≪制限時間15秒≫ 過不足算として捉えて 「余り」と「不足」を 見つけることがポイント です!∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞★「超高速の式!」 5+(7+1)=13 正答4(13脚) ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞★「超高速」の解説 ●「過不足算」の構造とポイント 1.「誰か」が「何か」を「誰か(何か)」に「配る!」 ★「A」 が 「B」 に 「C」 を「配る!」 2.「配る!」という動作(操作)の「主語A」は常に 「カゴを背負ったあなた!」 3.配る前は、その「カゴの中」に「配るもの」がたくさん入ってい るイメージ。 4.配り終わって「カゴの中」に「もの」がまだ残っていれば 「余り!」の状態。 ・「カゴの中」に残ってなければ「空配り」した「不足!」の状態。 (カラクバリ) 5.「過不足算」の問題文は2本の「ライン」で作ってある。 a個ずつ配ったら「ほにゃほにゃ」だったので、←「ライン1」 b個ずつ配ったら「ふにゃふにゃ」だった。 ←「ライン2」 6.「ほにゃほにゃ」「ふにゃふにゃ」が「余り」か「不足」を表し、 この2つの組み合わせで「全体の差!」が求まる。 ★「全体の差!」を求めるパターン ☆ 「余り-余り」 ☆ 「余り+不足」 ☆ 「不足-不足」 7.最後に「全体の差」÷「1あたりの差」という考え方を用いる。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 「過不足算」では ★「A」が「B」に「C」を「配る!」・自分の背中に背負っている「カゴ」に「今から配るもの!」がたくさ ん入っている。これは通常、エンピツとかノートとかキャンディとか だが、別にそういう配りやすいものでなくてもかまわない。羽毛布団 でもいいし、ウナギでもいいし猫の子でもそれこそ「人間の子ども!」 を配っても何の問題もない。 ~~~~~~~~~~~~~~~ また「配る相手!」はだいたい「クラスの生徒」など「人間」の場合 が多いが、べつに「人間」でなくてもかまわない。犬に配ってもいい し猿や馬でもいいし、生き物以外!でもオッケー。例えば「長いす!」 や「部屋」などに「配っても」ノープローブレム! ~~~~~~~~~ つまり 「長いす問題」では、 ★「あなた」が「人間」を「長いす」に「配る!」 と考えるのです。 更にイメージを膨らませて 今回の問題を下のように 『読み換え!』てみます。≪原文≫ 学校の体育館に並べてある長いすに、生徒を1脚に6人ずつ座らせる と5人座れません。1脚に7人ずつ座っていくと最後の1脚は6人が けとなり1脚余ります。長いすの数を求めよ。≪読み換え後≫ 事務員のオルーク氏は休日に一人で自宅で人形遊びをしている。背中 に背負ったカゴの中には趣味で作ったミニチュア人形がたくさん入っ ていて、床には幅30cmほどの小さな木製の長いすが並べてある。 オルーク氏はカゴから可愛い人形を1人ずつ取り出して長いすにちょ こんちょこんと全員がピッタリうまくきちんと座れるように置いてい こうと思っている。 まず1脚に6人ずつ座らせていき、最後の1脚にも6人座らせ終わっ たところでカゴの中を見ると「人形が5人『余って!』いた」ので、 今度は1脚に7人ずつ座らせていくと最後から2番目の長いすに6人 まで座らせたところでカゴの中の人形が無くなった。その時オルーク 氏はため息をつきながらこう言った。「悔しいなあ。人形があと8人 『不足!』だぁ・・・」 ●こういう「読み換え」の話を授業中にすると生徒さんから「それって ただの妄想じゃないですか」と突っ込まれたりします(笑) 確かに上のオルーク氏の人形遊びのストーリーは行き過ぎのように思 われるかもしれませんが、 ここで大事なことは、★オルーク氏が「長いす」に「人形」を「ピッタリ過不足ないように」 座らせよう(配ろう)としたときに、その行為(操作)の結果をオル ーク氏という主体(主語)が、 「余り」と感じるのか?「不足」と感じるのか? ~~~~~ ~~~~~~ ということです。 ☆「オルーク氏」が「長いす」に「人間(人形)」を「配る」とき (1)座れない生徒(人)がいる → 「余り」(人間が余り!) (2)長いすが余っている → 「不足」(人間が不足!) (3)席が空いている → 「不足」(人間が不足!)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞●今回の問題を「ライン」でそのエッセンスのみ取り出して見てみると ・6人ずつ座らせると5人座れない。 ←ライン1 ・7人ずつ座らせると最後の1脚は6人がけで1脚余る。←ライン2 ※~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★これを『オルーク氏の視点(気持ち)』で「読み換える!」と ・6人ずつ座らせると「5人余り!」 ←ライン1 ・7人ずつ座らせると「8人不足!」 ←ライン2 ※~~~~~~~~~~ これさえわかればあとは前回までにやった、 ☆「全体の差」=「余り!」+「不足!」のパターンと ☆「全体の差」÷「1あたりの差」の考え方で ↓ ↓ 答は(5+8)÷(7-6)=13(人)となります。●「超高速解法」をマスターするのに最も重要なことの1つが、問題文を ★『自分の手持ちのパターンに強引に読み換える!』 ということです。そしてその変換のスピードが勝負の分かれ目!です。●「長いす問題」の問題文中には「長いすが余った」とか「生徒が座れ なかった」とか「席が空いていた」とかまぎらわしい表現が色々でて きますが、これらに惑わされずに「人形遊びをするオルーク氏の気持 ち」になって「余り」や「不足」の判断を素早く行うことが「超高速」 のポイント!なのです。 ※次回に続く・・・

2007/12/18

コメント(0)

-

就職試験SPI対策「数学」過不足算その3

●実戦レベルの過不足算●前回は過不足算の基本の形をやりましたので、今回は「実戦レベル」です。 何人かの子どもにキャンディを配るのに、1人に7個ずつ配ると6個 余り、8個ずつ配ると1人だけ5個より少なくなるという。子どもは 少なくとも何人いるか。 1. 6人 2. 7人 3. 8人 4. 9人 5.10人 ≪制限時間15秒≫ ヒント 5個より少なくなる というのはもらう個数が4個 以下!ということです。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞★「超高速の式」 6+4=10 正答5(10人)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞★「超高速」の解説 まず「過不足算」の基本を復習してみましょう。 「過不足算」では問題文中に『ライン』が「2本」あります。 ・A個ずつ配ったら、ほにゃほにゃ だったので、←『ライン1』 ・B個ずつ配ったら、ふにゃふにゃ だった。 ←『ライン2』 これが「過不足算」の構造!です。この2本の『ライン』を注意深く 読みとって 「1人あたりの差」と「全体の差」を求めさえすれば、 ★「人数」=「全体の差」÷「1人あたりの差」 の考え方であっという間に「終了!」します。 通常、「A個」と「B個」は数値が始めから ポンッ と与えられて いるので「1あたりの差」はまったく苦労せずにほとんど瞬間的に、 「A-B」または「B-A」で求まります。この問題なら8-7=1 で「1」とすぐわかりますね。 あとは、「ほにゃほにゃ、ふにゃふにゃ」の部分を「超高速のパター ン」に持ちこんでいかに素早く「全体の差!」を求めるか、が鍵とな ります。 ★「全体の差!」のパターンは 1.「余り」-「余り」 2.「余り」+「不足」 3.「不足」-「不足」 でしたね。「余り」や「不足」が決まりさえすればあとは単純な足し 算か引き算をするだけなので、実はこの「ほにゃほにゃ、ふにゃふに ゃ」を『余り!や不足!』という『言葉』であなたが「表現!」でき たとき「過不足算」はもうすでに・・・ふっふっふっ、「秒殺!」さ れているのです。そして、この「表現!」のことをちょっとかっこつ けて「パターン変換!」と呼んでみます。 では、「パターン変換!」を行います。 ライン1→「ほにゃほにゃ」は「6個余り!」とそのまんまですが ライン2→「ふにゃふにゃ」はどうでなるでしょう? ↓ 「8個ずつ配ると1人だけ5個より少なくなる」ということは、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ あらあらかわいそうに最後の1人のもらえるキャンディの個数は、 ~~~~~~~~ 0個、1個、2個、3個、4個 つまり「4個以下!」です。 「4個以下!」しかもらえないとは「4個以上不足!」ということ です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ もらえる個数 → 「不足!」の個数 0個 → 8個 1個 → 7個 2個 → 6個 3個 → 5個 4個 → 4個 ●これで、「5個より少ない」→「4個以上不足!する」となり「パタ ーン変換!」が完了です。 ~~~~~ ライン1 → 7個ずつ配ると6個「余り」、 ライン2 → 8個ずつ配ると4個以上「不足」する。 これは「全体の差」を「余り+不足」で求めるパターン!なので ~~~~~~~~~~~ (6+4) ÷ (8-7) = 10(人) ~~~~~~~~ ★ 全体の差 ÷1人あたりの差= 人数 正答10人 となります。 ちなみに「子どもの数」としてありえる人数をすべて書くと ~~~~~~~~~~~~ (6+4)÷(8-7)=10(人) (6+5)÷(8-7)=11(人) (6+6)÷(8-7)=12(人) (6+7)÷(8-7)=13(人) (6+8)÷(8-7)=14(人) です。 もし「最も多い人数」をきかれたら「14人」が答となります。●次回は「過不足算」の中の「長いす問題!」をやります。前回で ・なぜ、アイ先生はカゴを背負っていたのか? ・なぜ、事務員のオルーク氏はミニチュア人形を配ったのか? いよいよ、その謎が解き明かされます。※次回に続く・・・

2007/12/17

コメント(0)

-

就職試験SPI対策「数学」過不足算その2

過不足算の続きです。きちんとした例題として1からやってみます。 ≪過不足算1≫ あるクラスの生徒全員にエンピツを5本ずつ配ると35本余り、6本 ずつ配ると5本余る。このクラスの生徒数は何人か。 1.20人 2.25人 3.30人 4.35人 5.40人 ≪制限時間5秒≫ あなたがクラス全員 にエンピツを配って いるところを想像し て、その時の気持ち になって考えて下さ い。★「超高速」の式 35-5=30 正答3(30人) 以上で瞬間的に「終了」です。≪エンピツを配るストーリー≫ あなたはエンピツがいっぱい入ったカゴを背中に背負っています。 そしてクラス全員に5本ずつ配った後でカゴの中を見るとまだ35本 も余っています。これなら1人6本でもいけそうだ!と考えて、さら に「1人あたりもう1本ずつ配った」後でカゴの中を見るとまだ5本 残っているのであった・・・ 1人あたりもう1本ずつ配る → 6-5=1(本) その結果35本が5本に減った → 35-5=30(本) ★「1人あたり1本ずつ配る」と「30本減る」ので、 クラスの人数は30人! 式で示せば ★(35-5)÷(6-5)=30(人)となります。--------------------------------------------------------------●このように「全体の差」と「1人あたりの差」に注目して解く方 法を「差集め算(過不足算)」と呼びます。 「言葉の式」は、 ★「全体の差」÷「1人あたりの差」=人数 です。●文章題をただの無味乾燥な数字の羅列としてではなく「意味のあるス トーリー」としてイメージしてとらえれば、自然とあなたの「知能」 が「目覚め」始めて さらさらっと 楽に解けていくはずです。 ★「問題文」には「意味!」がある!※次回に続く・・・

2007/12/16

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学「過不足算」

前回の問題と答はこれでした。≪問題≫かごの中にミカンが入っている。このミカンをあるクラスの生徒に5個ずつ配ったら30個余り、6個ずつくばったら3個余った。このクラスの生徒は何人か?----------------■超高速解法30-3=27答 27人----------------この問題は「数学」で解けば、クラスの生徒をX人とおき、5X+30=6X+3X=30-3X=27(人)となるでしょう。あれ?前回の「超高速解法」の式は、単に、今回方程式でやった答のでる直前の式「X=30-3」を書いただけじゃないの?という声が聞こえてきそうですが、そうではありません。方程式は形式的に解いていますが、超高速解法は「ストーリー」で解いています。≪ストーリー≫かごの中にたくさんミカンが入っている。このミカンをあるクラスの生徒に1人あたり5個ずつ配ったら30個余った。ということは、「1人あたりもっと多く配れるぞ!」「よし!6個ずつにしてみよう。」「そう、1人1個ずつ増やすのだ。」っとカゴの中の30個から1個ずつ取り出しながら1人に1個ずつ手渡していったらカゴの中のミカンはどんどん減っていき最後の1人に手渡したら、カゴの中には3個残っていた。ということは、27個手渡したことになる。ということは、このクラスは27人なんだな。全員に6個ずつも配れて、余ったのはわずか3個なので、めでたしめでたし♪といったようなストーリー(物語)が思い浮かべば式を立てるまでもなく、30-3=27で終了です。これは完全に「算数」なので、小学生でも解けるレベル。方程式の呪縛から開放されれば、数学が苦手なひとでもストーリーで簡単に解けちゃうのだ。※次回に続く・・・

2007/12/15

コメント(0)

-

就職試験の数学「過不足算」

昨日の問題の解答です。≪問題≫かごの中にミカンが入っている。このミカンをあるクラスの生徒に5個ずつ配ったら30個余り、6個ずつくばったら3個余った。このクラスの生徒は何人か?----------------■超高速解法30-3=27答 27人----------------※謎の解法の詳細は次回に続く・・・

2007/12/11

コメント(0)

-

就職試験の数学「過不足算」

前回に続いて、今回も「算術」と「数学」についてです。次の問題を考えてください。 ≪問題≫かごの中にミカンが入っている。このミカンをあるクラスの生徒に5個ずつ配ったら30個余り、6個ずつくばったら3個余った。このクラスの生徒は何人か? mazu jibun de kangaete ne!この問題は「過不足算」の典型です。過不足「算」というくらいなので、当然「算術」ですが、解法は、方程式でも何でもかまいませんので、とにかく答を出してみてください。※解答解説は次回に続く・・・

2007/12/10

コメント(0)

-

就職試験の数学「算術とは?」

前回書いたように、「算術」とは数学とは異なる。なので、算術の解法に「方程式」はない。にもかかわらず、市販のテキストの多くは「○○算」の解法としてもっぱら「方程式」を用いて解説している。この点にこそ、SPI受験生の混乱の原因がある、というのが僕の見方です。とここまで書けば、じゃあ、「オマエはどんな解き方で教えるじゃい?」ということになると思います。笑そう、その答が「超高速解法」ということです。※次回に続く・・・

2007/12/09

コメント(0)

-

就職試験SPIの数学

就職試験の数学の「○○算」って実は、数学ではない。「○○算」というように「算」がつけば「算術」なのだ。「算術」という言葉になじみがなければ、算術=算数と思ってもらってもいい。「数学」なのに「算数」。。。?ここに就職試験の「数学」を簡単スピーディい解くカギがある。※次回に続く・・・

2007/12/08

コメント(0)

-

就職試験SPI

昨日、「○○算」を意識しようと書いた。そして、各々の「○○算」ごとに、それ特有の解法を覚えようと書いた。この言い方は、完全なパターン学習のすすめ、に思えるかもしれないが、そうでは、ない。極端なことをいえば、パターン学習の場合、異なる10個の問題があれば、異なる10パターンを覚えなければならない。でももし、1つの原理を覚えて、それを10個に応用できればそれにこしたことはない。これは、いいわるい、ではなく、学習効率の問題だ。文系の学生のみなさんが、いまさら「数学」をどのように攻略するのか?ということを考えるとき、いかに簡単にやさしく能率的効率的に、そしてスピーディに解けるようにするのか?という要望にこたえるのが「超高速解法」のテーマなわけです。※次回に続く・・・

2007/12/07

コメント(0)

全77件 (77件中 1-50件目)