2024年03月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

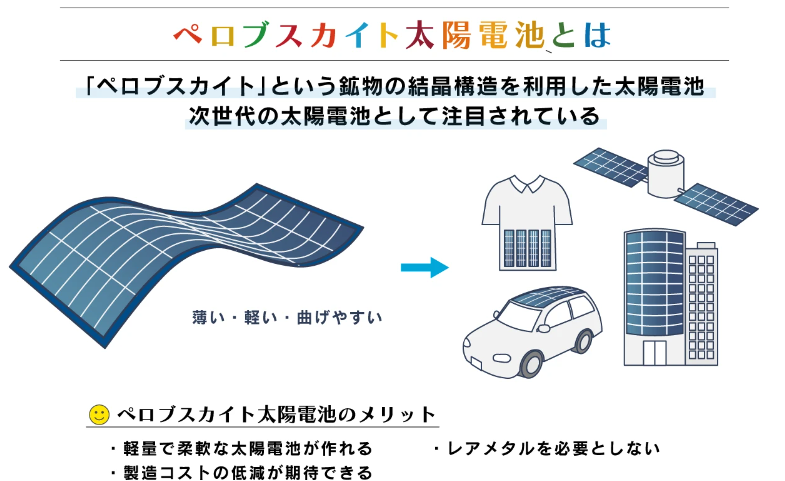

極めて重要なエネルギー戦略、ペロブスカイト太陽電池開発

横浜桐蔭大学の宮坂力教授が開発したペロブスカイト太陽電池は、一部で量産化が始まっています。国産技術であるという強み、主要な材料であるヨウ素の生産量が世界2位という優位性を活かして官民一体となって実用化に向けて取り組みを進めています。2025年から市場投入を行うとして再生可能エネルギーでは洋上風力発電とならび予算化されています。2030年を待たずに早期の社会実装、ギガワット・クラスの量産体制構築を目指していると言われています。 ペロブスカイト太陽電池は、半導体をフィルムのように薄くすることができるのでシリコン太陽電池のように構造的にかさばらない特徴があります。また、光吸収係数が大きいので発電できる時間が日の出から日没まで長い時間、シリコン太陽電池より長く取れるというメリットがあります。印刷や塗布という方法で製造できますので将来的には製造コストの低減を図ることができ、シリコン電池より製造コストを抑えられるという見方もあります。KDDIは、携帯電話の基地局にポール状にペロブスカイト太陽電池を曲げて搭載させています。様々な建築物の屋根や壁だけでなく、自動車、宇宙空間、人間が着る衣服までもが「発電所に変わる」可能性を秘めています。 レアメタルなどの希少な材料は不要で、比較的手に入りやすいヨウ素化鉛やメチルアンモニウムなどが原料となります。ペロブスカイト太陽電池が世界的に供給される局面を迎えても資源争奪戦にはならないと予想されています。世界にとってエネルギー戦略は極めて重要になっており、気候変動対策だけでなく、安全保障上の問題となっています。中国などの一部覇権国家を目指す国に資源供給を頼らざるを得ない状況は避けたいところです。 一方、実用化に向けて課題もいくつかあります。ペロブスカイト半導体は外的要因の影響を受けやすく、性能が安定しないという問題があります。酸素・水分などの影響を受けることで結晶内の結合に支障をきたし、発電効率が低下、寿命が短くなる点が指摘されています。また、ペロブスカイト太陽電池に少量ですが材料に鉛が使われています。環境への影響の評価や鉛を使用しないペロブスカイト太陽電池の開発が必要となってくるかもしれません。エネルギー変換効率も量産レベルで安定的に20%前後まで保てるように実現することが求められています。 ペロブスカイト太陽電池の実用化について、今、世界的な企業の開発競争が起きています。日本企業もKDDI以外にパナソニックが住宅用ガラス建材に「発電するガラス」としてプロトタイプを開発し、神奈川県藤沢市の「Fujisawaサステナブル・スマートタウン」内に建設されたモデルハウスで長期実証実験を開始しました。積水化学工業は、東京都千代田区で進められている再開発プロジェクト「内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業」で建設予定の「サウスタワー」にペロブスカイト太陽電池を設置すると発表しています。 ペロブスカイト太陽電池の普及は、これまでの巨大なメガソーラーで発電した電気を遠隔地から消費地に送電網を使って供給するモデルから、人々が生活する場で電気を生み出し、利用する地産地消モデルへの転換のひとつのきっかけとなりえます。製造するときの温度を、シリコン系に比べて低くできる点が、プラスチックフィルムタイプの太陽電池製造を可能にします。課題を上回るメリットのある技術なので、日本企業の総力を結集して課題解決し、日本の国内経済成長にとって最重要課題であるエネルギー戦略を目に見える形で計画をもって強力に推進し、目標にコミットして次世代エネルギーを普及させていってほしいです。

2024年03月31日

コメント(0)

-

インドネシアの首都移転

インドネシアは、2022年1月に首都をジャワ島のジャカルタからカリマンタン島の東部にあるヌサンタラに移転することを発表しました。インドネシア語で「群島」を意味し、ジャカルタから約1200キロ離れた森林地帯で、神奈川県の面積とほぼ同じ約25万ヘクタールの土地を開発して建設されます。まさにジャングルを開発中で、人口の6割がジャカルタに集中しているので政権は地方を開発して人口集中を緩和させたい考えのようです。 人口が1000万人を超える「メガ・シティー」と呼ばれる巨大都市圏は世界に33あります。そのうちのひとつが、ジャカルタです。2018年時点で、人口1位は日本の首都圏ですが、このままいくと2030年には日本の首都圏の人口を超えて世界1位となる予測もあります。ジャカルタは、人口集中による交通渋滞、環境の悪化、一部では毎年数十センチの地盤沈下が進行しています。これまで3人の歴代大統領が計画を具体化できませんでしたが、2019年に当時のジョコ大統領が首都移転を提案、2022年1月に議会で首都移転のための法案が可決、3月に新首都開発を進める政府機関が立ち上がりました。 2024年2月、世界最大の2億人が直接投票するインドネシア大統領選挙で現職の国防相のプラボウォ氏が当選しました(現職の3選は禁止)。ジョコ大統領の長男のギブラン氏を副大統領候補にすえ、新首都移転など、ジョコ大統領の政策継続を訴えていましたので現在の路線は継続されるとの見方がなされています。鉱物資源の加工をはじめ、経済開発を強力に推し進め、2045年にはGDPで世界5位以内に入ることを目標に掲げています(現在は16位)。 ジャカルタがあるジャワ島はインドネシア国土のおよそ6%に過ぎないのに、全人口の6割にあたる、およそ1億5000万人が集中しています。ジャカルタ首都圏では、およそ3000万人が暮らしており、交通渋滞や大気汚染が深刻な問題となっており、世界最悪レベルと言われています。経済格差もジャワ島と他の地域との所得格差が大きくなっており、これまで以上の経済成長を遂げるには、ジャワ島以外の開発が必要となっています。 ジャカルタでは災害のリスクも高まっています。そのひとつが地盤沈下による洪水のリスクです。専門家によると、もともと地盤が軟弱な地域あるうえに、住民が地下水をくみ上げすぎたことで海抜0メートル以下の土地はジャカルタのおよそ20%に達しています。このまま地盤沈下が進めば、2050年にはジャカルタの総面積の40%が海面下になると予想され、堤防がなければ、その地域は水没してしまいます。 さらにジャワ島は、巨大地震を引き起こすと言われる大きな断層帯の近くにあります。インドネシアの気象当局は、移転先の地震と津波のリスクを分析し、地震を検知する装置も増強しました。移転先のヌマンタラは、地震と津波のリスクはジャカルタと比べると比較的低いと考えられているようです。ジョコ大統領は2024年8月17日のインドネシアの独立記念日の式典を新しい首都の大統領府で行いたいと宣言していますので、7月から11月にかけて3000人の公務員をジャカルタから転勤させる予定です。2040年には新首都の人口を200万人にしたいと考えています。 課題は移転にかかる巨額の費用をどのようにして調達するかです。およそ4兆円といわれる必要費用を海外、国内を問わず、民間企業からの投資が必要とされています。ジョコ大統領は日本、フランス、中国の首脳に打診しておりますが、想定通り、資金が集まるかどうかが不透明です。民間企業は、リスクにあったリターンには投資しますので、ホテルや病院の建設は進んでいるようです。 民間の調査では「費用の無駄遣い」などとして、およそ6割が首都移転に反対し、反対の署名活動も起きています。さらに森林の伐採は希少なオランウータンなどの動物の生息地を脅かすのではないかとの心配の声も挙がっています。政府が描く新首都の青写真は、森に囲まれて100%再生可能エネルギーを利用するなど、環境に配慮して。ICT(情報通信技術)を活用した新未来都市をイメージしていますが、オランウータンやその生息地を保護する具体的な方法は示されていません。 専門家はインドネシアが首都移転を決めた理由のひとつである「災害リスクの軽減」に注目しています。かつて、日本では、国会や中央省庁などの「首都機能」を移転させる議論が巻き起こりました。その理由のひとつが、東京で大規模災害が起きた時に政府が機能不全に陥る懸念があったからです。2011年の東日本大震災直後にも、首都機能の分散が必要だとの声が再び高まりました。災害多発国の日本は常に首都直下地震のリスクを抱えています。インドネシア政府が今後、新しい首都やジャカルタでどのように防災対策を展開していくのか、注目です。同様の問題を共有する日本企業がインドネシアに協力する機会もあるかもしれません。

2024年03月30日

コメント(0)

-

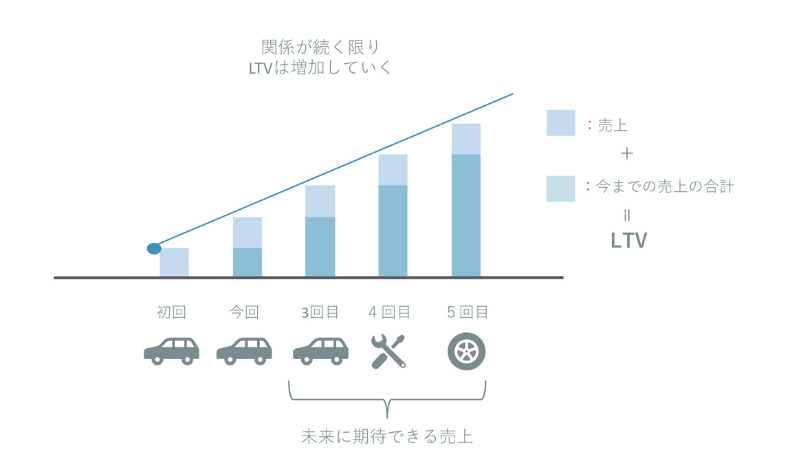

経営の持続性のために顧客を生涯顧客にする

人間関係学とは、人間の一生における人間存在を心理学、社会学、政策学、宗教学の総合的観点から研究している学問で人間の生活と人間、社会と社会生活の理解を目指している人々の要請、社会と時代の要請に応えてスタートした研究であり、今後の発展が大いに期待されています。 人間関係論とは、組織運営上の課題(生産性の向上、モチベーションアップなど)を解決するうえで人間関係が重要な要因であり、その改善を図ることで個人の社会的欲求を充足させ、解決につながる、とする考え方を体系化した理論のことを言います。もともとは、メイヨーやレスリスバーガーなどによって提唱され、経営学となりました。ホーソン実験が有名で、20世紀初頭に科学的管理法のもと、アメリカでは組織における仕事の合理化や能率化が重要視され、生産性を高める方法が求められていました。 人間関係を良好に築くためには、コミュニケーション、信頼、共感、思いやり、自己理解、自己肯定感、尊重が重要な要素になります。これらの要素を意識して行動することで、より豊かな人間関係を築き、心の健康と幸福感を向上させることができます。ラグビー憲章で掲げる5つのコアバリュー「品位・情熱・結束・規律・尊重」がありますが、これは全員が心を一つに一体感を持つ、すなわちOne Teamとなるための最も基本となる考え方、価値観です。対人関係構築力は、心を開いて歩み寄り、相手を理解しようと努め、違いを尊重しながら関わりあうことのできる力を言います。 人とかかわる仕事には、ホテルやレストランなどの接客業務、介護士・看護師などの福祉医療関連業務、エステティシャン・ネイリストなど美容関連サービス業務、アパレル・量販店などの接客販売業務、コールセンターなどのオペレーション業務、営業職、企業や施設の受付、教師や講師など多岐にわたります。 書店に行くと様々なコミュニケーション本があります。それだけ、コミュニケーションに悩みのある人が多いのだと思いますが、人との会話が苦手な人や、部下を束ねる管理職の人向けといった、コミュニケーションのプロによる解説で基礎を学べば、会話術・コミュニケーション力を鍛えられ、人間関係や仕事に活用でき、基礎的なノウハウを学べて大きな助けになると考えられているのでしょう。 コミュニケーション本にもいろいろな種類があり、人によって悩みも様々です。沈黙が怖い人や会話が苦手な人向けに書かれた雑談力・会話力の本、話がうまく伝わらずに悩んでいる人向けに書かれた伝え方・話し方の本、話下手・恋愛下手な人向けに書かれた聞き方の本、ビジネスで悩んでいる人・新社会人向けに書かれたビジネスコミュニケーションの本、やる気を起こしたい人向けに書かれた自己啓発系の本などいろいろな種類があります。 社会的営みにとって、それだけ人間関係構築は非常に大切で個々人にとって切実なのです。コミュニケーション力ひとつをとっても、協調性があり、自己表現能力が高いことがポイントで、コミュニケーションを通して私たちはお互いの価値観や考えを知り、信頼関係を築くことができます。信頼関係とは相手を信じて頼ることができる関係性を言います。マズローの欲求5段階説では社会的欲求が満たされて、人は精神的な充足感や安心感を得ることができます。 営業力とは、人間関係構築力のことを指していると考えています。長期的な収益を増加させるためには、顧客との信頼関係構築を重視する「エンゲージメント型営業組織」の構築が必要となります。エンゲージメント型営業組織とは、顧客の要望に応える価値を提案するのではなく、顧客も気づいていないような価値を提案することを重視する営業組織です。エンゲージメントとは、複数のものが重要な関係性を結ぶことや結びついている状態にあることを指します。ビジネスにおけるエンゲージメントとは、「組織と従業員の関係性」や「自社と顧客との関係性」などを指します。エンゲージメント型営業組織を実現することで、長期的な売り上げを担保していくことが可能になります。 人は千差万別で、個別に違います。対人スキルをとっても、コミュニケーション力(言語・非言語)、傾聴力、共感力、エモーショナル・インテリジェンス、人脈構築力、チーム育成力から構成されており、個々人によってそれぞれに得手・不得手があり、パフォーマンスも様々、時間軸からみた営業成績も様々です。 人から信頼されるには信頼される人格を磨く必要があります。自分が相手を信頼する、人の話をしっかり聞く、ポジティブな姿勢をもつ、相手の立場を考えて行動する、相手と心地よい関係を築くことも必要な要素です。また、顧客や社内から信頼されるには、約束をしっかり守る、ミスを素直に認めて改善に向けて取り組める、主体性をもって行動する、誰にでも平等な態度で接する、成果を出していることが重要です。 経営の持続性は、人間関係構築や顧客とのつながりを大切にすることがカギを握ります。そして、これは人という資源を使って、時間をかけて紡いでいくものです。そのために専門家による指導で基礎を学び、日々の会話術・コミュニケーション力を鍛え、人間関係や仕事に活用し、個人としての個別化から組織としての標準化につなげて組織能力を高めます。 エンゲージメントが向上すると、従業員は企業への貢献意欲が高まり、熱意をもって業務に取り組みます。また、より効率的に業務を遂行できるよう知恵を絞るようになるため、生産性の向上、ひいては業績の向上が期待できます。エンゲージメントの高い従業員は、エンゲージメントの低い従業員と比べて約87%離職率が低いというデータもあります。優秀な人材の流出を防ぐことができ、さらには、採用にかかるコスト削減にもつながります。 企業として専門業者に依頼してエンゲージメントサーベイを定期的に行う、ITを活用して常に顧客との関係性レベルの計測と制御、顧客属性の識別と分類を行って持続的な競争優位を築いていくのです。収益の8割は2割の優良な顧客から生まれていると言います。顧客と良好な関係を築いている企業は、そうでない企業に比べて高い収益性を持っており、なおかつ競争優位性も高くなります。今昔、経営の持続性とは、パレートの法則を活用して、従業員のエンゲージメントを高め、優良な顧客を創造し維持するための顧客との関係構築力のことを指しているのです。

2024年03月29日

コメント(0)

-

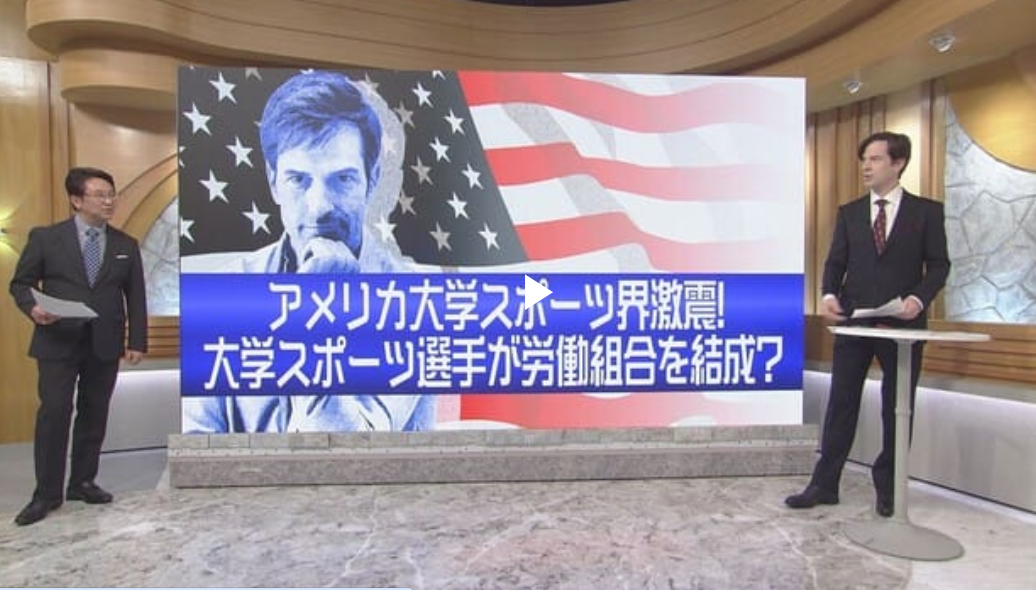

米大学スポーツ選手の労組加入で賛否

米名門私立ダートマス大学のバスケットボール男子チームの選手が労働組合に加盟しました。有力な学生チームの活動は米大学の主要な収入源となっています。これまでも選手への報酬支払を巡る議論がありましたが、今回、米労働関係法の施行機関が同大選手を大学の「従業員」と認め、労組加盟に道が開けました。なお、大学側は反発し、当局に判断取り消しを求めています。 米政府の独立行政機関として労働関係法を施行する全米労働関係委員会(NLRB)は、2月、労使関係を主張するダートマス大学バスケットボールチーム選手の訴えに対し、「選手の活動は学校に利益をもたらしており、大学側と既に金銭以外の報酬を通した雇用関係が存在する」と判決を発表し、これまで大学スポーツの選手を「従業員」と認めてこなかった従来の方針を転換しました。大学スポーツ選手に連邦労働法に基づく団体交渉権が認められ、ダートマス大選手の労組加盟投票の実施につながりました。 ダートマス大学のバスケットボールチームの加盟は、選手15人の投票で可決しました。ダートマス大学従業員の労組「国際サービス従業員労働組合(SEIU)ローカル560」に加わります。労組加盟を主導した選手は米TVネットワークNBCの取材に対し、「大学の名を冠するチームでプレーするのはフルタイムの仕事に等しく、大学に雇われて他の仕事で働く学生と立場は変わらない」と主張し、チームでの活動に対する賃金の支払いやプレー中に発生したけがの治療費について、自己負担を軽減する医療手当の提供などを要求の焦点に挙げました。 米国では大学チームが競うカレッジ・スポーツの人気が高く、大学にとって試合放映権やチケット販売、サポーターの寄付金などが大きな収入源となっています。ダートマス大学は米国東海岸の名門私立8校「アイビーリーグ」のひとつです。同大バスケットボールチームは、プロ選手の登竜門とされる全米大学体育協会(NCAA)の最高レベルのリーグ「ディビジョン1」に所属しています。TVネットワークへの放映権販売などによるNCAAの2022-23年の収入は13億ドル(約1950億円)でした。一方、NCAAは学生選手への給与支払いを禁止しており、学生選手の搾取に当たるとの批判がありました。 今後、選手と大学の労使関係の有無を巡り、法廷闘争に発展する可能性がありますが、今回のNLRBの判断の影響が他のNCAA加盟校や大学スポーツ全体に広がりかねないので、大学スポーツ業界が行方を注視しています。米国のバイデン政権は労組支持を打ち出しており、米国では労組の活動が活発化しています。昨年は33件の大規模ストライキが発生し、全米自動車労組(UAW)が自動車大手から大幅な賃上げを勝ち取るなど実績を上げて存在感を高めました。 大学選手の86%が貧困家庭出身で、選手の保護、福利厚生や練習条件の改善など利益分配を公平にすることで多くの選手側にメリットがあると主張しています。一方、大学側は州立と私立、メジャースポーツとマイナースポーツ、選手やジェンダーなどの格差を反対理由に挙げています。一般へのアンケートでは55%が大学選手の労組加入に反対しているとのことです。米国の大学スポーツ選手の労組加入で賛否が論争を呼んでいますが、メジャースポーツが大きなビジネスとなっている以上、当該選手やスポーツ界全体にとって何が一番大事なのかを考えて改善に向かってほしいと思います。また、日本の大学スポーツや企業は米国ほどではないにしろ、利益を稼ぐほどのスポーツや企業で当該選手や従業員が何も得られないというのはおかしいと思いますので対岸の火事と捉えず、労組について考えることは意味があるのではないでしょうか。

2024年03月28日

コメント(0)

-

エコノミックサプライズ指数とリスクオン

エコノミックサプライズ指数(びっくり指数)は、シティグループが算出している、米国の経済指標の発表結果が市場予想を上回ったか下回ったかを数値化したものです。この指数は、雇用や生産などの各種経済指標が事前の市場予想と比べてどうだったかを示す指数です。エコノミストなどによる事前予想よりも各種指標の実績が上回れば指数はプラス方向に振れ、逆に下回れば指数はマイナス方向に振れます。市場の期待値に対して上回るものが多いのか、それとも下回るものが多いのかを示します。ゼロ(予想と一致)からの振れ幅が大きいほど、市場に大きなサプライズを与えたことを示します。米国のエコノミックサプライズ指数は、景況感を表す製造業PMIに2か月程度先行する傾向があります。 HSBCが開発したリスクオン・リスクオフ指数(RORO指数・Risk On Risk Off Index)は、株式、債券、商品、通貨などを34の金融資産に分類し、それらの動きとマーケットの動きの相関性を示す指数で、正常な市場環境では、異なる金融資産同士の相関性は低く、RORO指数も低いとされます。一般的にRORO指数が0.3以上となると、マーケットは投資家のリスクオンまたはリスクオフのセンチメントに支配され、金融資産の特性に関係なく34の金融資産が同様の動き(「買い」または「売り」)を見せるようになります。 リスクオンとは、投資家がリスクの高い資産への投資を増やすこと、またはそうした取引が好まれている地合い(相場の雰囲気)を指します。リスクオンは、2008年のリーマン・ショック以降、金融用語として浸透してきました。リスクオンの状況では、株式やコモディティー投資、ジャンク債、高金利通貨などリスク資産が人気となります。リスクオンの対義語は「リスクオフ」です。リスクオフとは、投資家がリスクを回避するために、より低リスク資産に資金を移動する傾向にあるマーケット状況を表します。 RORO指数の基本理論は、2007年の米国サブプライムローン問題を皮切りに、英国住宅金融銀行大手ノーザン・ロックの信用不安、2008年のリーマン・ショックに至るまでの一連の金融危機で形成されました。なお、リーマン・ショックを契機に投資家のリスクオン・リスクオフの動向にマーケットが左右される状態が続き、RORO指数が上昇しています。 現在の市場は、昨年10月と比べて日米金利差は縮小しているにも関わらず、ドル円相場は円安に振れて ます。経済指標が足元では芳しくないものの、米国株式相場は上昇しており、乖離が見られます。最先端AI半導体を中心に将来的に好景気が予想される状態となり、市場の雰囲気は明らかにリスクオンなのでしょう。米国では資産効果が個人消費を下支えしているとみて、株高が景気減速を緩和させているとも取れます。 通常は景気悪化に伴い、利下げを行うのですが、今回は、景気が悪化しなくても、インフレ低下を理由に利下げを行うところにあります。それは米国ではインフレ退治のために景気に中立な水準を大きく上回る金融引き締めが既に行われていたからです。エコノミックサプライズ指数は、景気の先行指標として知られており、市場の期待値に対して上回るものが多いのか、それとも下回るものが多いのかを示します。 資金は常に有利な投資先を目指しています。そのため、金利が低い国の通貨から高い国の通貨に資金が流れていきます。ドル円であれば、米国の金利が上がり、日米間の金利差が開くとドルに流れる資金が多くなります(ドル買い・円売り)。今回、FOMCの声明のように米金利利下げが年内3回、行われることになれば、日米間の金利差が縮小となり、円買いに向かう可能性があります。 「有事のドル買い」や「リスク回避の円買い」は聴いたことがあるかと思います。ドルや円は安全資産として好まれるケースが多く、リスクオフの局面で買われ、反対にリスクオンの局面で売られることが多くなっています。米国株の上昇に伴って、リスクオンのドル買いと円売りの動きが広がりました。 このように米国経済指標や今回紹介したエコノミックサプライズ指数やリスクオン、リスクオフ指数といった金融用語にも注目して経済ニュースを見ると、世界全体と米国の景気動向が見えてきます。金融機関の分析レポートを読むと生きた経済を面白く理解することができるようになります。

2024年03月27日

コメント(0)

-

テレビ東京モーニング・サテライト・エディー塾3時限目「勝利を呼ぶ人材マネジメント」

9年ぶりにラグビー日本代表のヘッドコーチに復帰したエディー・ジョーンズさんが勝つための哲学を伝える「モーサテエディー塾」。今回の3時限目は、エディーさんが人の心を掴むためにしていることや、選手の選抜で特に注目するポイントなど勝利を呼ぶ人材マネジメントを学びます。 リーダーの仕事は、目を使うこと、人をよく見ること、観察することだとエディー氏は言います。ラグビーはチームビジネスであり、チームビジネスにとってプラスかマイナスかをよく見なければならない。選手の気分を良くする情報を与えるか、または奪うのか、チーム全体をモチベートし、ポジティブな空気を広げることが重要です。 また、上司は部下と適度な距離を保つこと。一線を踏み越えないことが大事です。上司にとって重要なのは、部下から尊敬されることです。強いチームを作るには親密になることではなく、尊敬を得られるようにすることのほうが大切で、上司が部下から尊敬されるようになれば、それは強いチームを作るチャンスとなります。 人材採用でのポイントは、候補者の目を見ること。人材は正規分布を形成しており、10%はいつもうまくいっている人達、80%は最も改善させたい人たち、10%は苦しんでいる人たちです。マネジメントは、80%の人たちで、この人たちの目を見て、仕事に対する覚悟があるかどうかを見極めることだと言います。 自分の考えを明確な形で伝える方法については、アイデアを簡素化すること。ポイントは3つに絞り、キャッチ―で覚えやすいシンプルな言葉で伝えることです。人はせいぜい3つまでしか覚えられません。明快ですべてが覚えやすい、シンプルでキャッチ―な言葉にして伝えることが重要と言います。 世界の中で日本の強みは、集団でのスピードだとエディー氏は見ています。日本の選手は他国の選手に比べてたくましい。小さなスペースでスピードを生かしたパフォーマンスを出すことができます。また、小柄な選手が勇気をもってプレーすることは、日本の特徴でもあります。世界の中で勝つには、独自性が大事です。日本のラグビーは独自性を今、失いつつあります。独自性がうまくゆかないとオーソドックスに戻りがちです。エディー氏は日本の強みはスピードにあると考えており、世界最速の超速ラグビーをコンセプトに掲げています。 現代は個性化の時代と言われています。しかし、エディー氏は常にチームワークが大事で、強化するには大きな要素になっていると言います。個性的なのは、チームの枠組みの中だけであり、チームの決まり事の中で、どう個を活かすかが重要です。枠の中で個を自由に動かせるのは良いが、枠外で自由に個が動けば、他のメンバーは戸惑ってしまうのでチームプレーにとっては良くないと考えています。 エディー氏が考える勝利を呼ぶ人材マネジメントで分かったポイントは、上司が部下と仲良くするというのは間違った接し方ということでした。基本的に上司は部下から尊敬されなければチームワークは強くならない。その点を誤解しているマネジメントは結構多いのではないでしょうか。上司は尊敬されること、そして人を見る目、覚悟をもって仕事に取り組むのかを見極めることが大切というのは一般社会でも通じる重要なことだと思いました。

2024年03月26日

コメント(0)

-

FOMCのドットチャート

ドットチャートとは、米連邦公開市場委員会(FOMC)の参加者が、米国の政策金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利で適切と考える水準を、それぞれ点(ドット)で示して散布図にしたものです。米連邦準備理事会(FRB)が年4回公表する政策・経済見通し(SEP)に含まれます。 今後2~3年の金利見通しの他、長期視点でみた緩和的でも引き締め的でもない金利(中立金利)見通しも示します。ドット分布の中央値から、市場は年何回の利上げが実施されるかを予測します。FRBはドットチャートが政策意図を示す手段ではないと説明していますが、市場にとっては金融政策の先行きを予想する重要な指標と考えています。 昨年12月のFOMC会合では2024年末の政策金利見通しの中央値が4.6%となりました。2023年末の予想(5.4%)との差を考慮すると、2024年に0.25%の利下げを3回織り込んでいることを示唆しています。9月時点の予測より利下げ幅が拡大したため、市場では早期利下げ観測が強まり、株高や国債利回りの低下につながりました。 3月21日のFOMC会合では、2024年の利下げについて0.25ポイントを3回という従来予想を据え置きました。一方で2025年については、最近見られるインフレの上振れを踏まえて予想する利下げの回数を3回と、昨年12月時点での4回から減らしています。 利下げ時期については直接的な回答は避け、初回利下げは年内のある時点で行う可能性が高いという従来の発言を繰り返しました。1,2月のインフレの上振れを示す最近のデータについては特に重大視せず、インフレが目標の2%に向かっているとの見解を示しています。利下げは、インフレ関連のデータをみて確信した時期に行われるのでしょう。 FOMC参加者の予測中央値では2024年末の政策金利見通しの中央値が4.6%となりましたが、参加者の個々の予想は割れています。ドットチャートでは、年内に0.25ポイントの利下げが3回実施されると10人が予想した一方、2回以下と予想した当局者が9人もいました。バランスシートに関する議論も行われ、量的金融緩和の縮小は毎月最大950億ドルの縮小を継続する方針ですが、圧縮ペースの減速については、すぐにでも行われる見通しとパウエル議長は記者会見で述べています。 今回の予測では、長期における金利水準の予想が若干上向きに修正され、中央値は2.6%と、従来の2.5%から引き上げられました。2024年のインフレ率と経済成長率に関する予測も、基調インフレ率が従来予想の2.4%から2.6%へ引き上げ、経済成長率も従来予測の1.4%から2.1%に引き上げられました。2024年の失業率は、従来予測の4.1%から4%へ若干引き下げられました。当局者の予測はあらかじめ決まった計画を示すものではなく、今後入手するインフレと労働市場のデータによって個々の予想は変化しますが、米国経済成長率の強さは予想以上なのでしょう。

2024年03月25日

コメント(0)

-

起業家を目指す小学生が急増

起業を目指す学生が増えているとの報道をテレビで見ました。起業部、起業サークル活動も活発になっており、3倍以上に拡大しています。起業を志す年齢が年々若くなっており、高校生のうちに起業したいと考えている人は14%を占めるという調査結果もあるそうです。 キャリアを考えるのは小学生からでも早すぎない。文科省は、2018年より早い段階から自分の将来を考えることができる子供を育成するため、小中学生に対するキャリア教育の充実に乗り出しています。選択肢の多様化に合わせた進路指導の調査や、起業体験の推進などのモデル事業を実施するため、予算を組んでいます。 主に小学校高学年(5,6年生)を対象に、児童や保護者のニーズを掘り起こし、進路に関する情報提供の仕方など効果的な指導の在り方を検討し、4地域の教育委員会をモデルとし、全国への拡大を目指しています。 起業体験の推進事業は、14地域の小中高校を対象に実施しています。児童・生徒が活動を通じて、チャレンジ精神や他者と協力しながら新しい価値を創造する力といった、これからの時代に求められる資質や能力の育成を図っています。 文科省によれば、公立中高一貫教育を導入する自治体の増加を背景に、大都市圏だけでなく、地方でも公立中学の入学者選抜(適正検査)を受ける児童が珍しくなくなってきています。それでも、小学校で児童の進路選択を扱う機会はまだまだ少ないです。進路指導に対するニーズが増えている一方で、民間の塾と公立学校との間で、相談体制や情報量に格差が生じてしまっています。 こうした実情を踏まえて、モデル事業は、自分の将来を考えるのに必要な情報を、児童・生徒が等しく得られるようにする狙いがあるようです。なりたい職業やキャリアを意識したうえで、どんな進路選択や勉強をするべきかを考える教育を推進したい考えです。学習指導要領は、進路指導を含めた小学校段階からのキャリア教育の充実を明確に位置付けています。 保護者のインタビューでは、「今は会社がつぶれる時代。自分の好きなものを仕事につなげられる時代なので自分の好きを仕事にできればと願っています。」という話が印象的でした。東京の起業塾では小学生が7割を占めており、ここ1年で2倍の数に増えているそうです。起業を通して小学生が簿記や時間価値の勉強を行っているのをみて隔世の感を覚えましたが、生きていくために重要な考えを学ぶのは非常に良いと思いました。講師の話では「0から1を生み出すには脳が柔軟な若いうちが理想的」ということもうなずけます。 今は2足、3足のわらじを履く生き方などいろいろな選択肢があるので、小さいうちから将来への目的意識を持つことを身に着けていくのは大事です。米国では優秀な人ほど起業を志すという話もあるようです。日本の教育も時代にあわせて変わっていき、社会に活力が出るようにしていくと日本発の新しいビジネスが世界に向けて発信できるようになると思います。

2024年03月24日

コメント(0)

-

先端AI半導体の競争が激化

米GPU(Graphics Processing Unit)半導体大手のエヌビディアは18日、最新の人工知能(AI)半導体を2024年後半に投入すると発表しました。データセンター向けの半導体で、従来に比べてサーバーでAIが質問に答える際のデータ処理の性能を高めました。生成AIの需要が急拡大する中、高性能な半導体を投入して競合企業の引き離しを狙う形です。GPUは、今日の生成AI時代の基盤となっているため、人工知能のレアアース、あるいはゴールドとも呼ばれています。 企業のIT責任者の中には、人工知能(AI)向け先端半導体の不足が来年には改善すると予測しつつも、それまでの間、新しい生成AIを活用するためのハードウェアを確保する賭けには出ないという人もいます。エヌビディアが主に製造している画像処理半導体(GPU)はAIブームの原動力となっています。大量の計算を同時に行う並列処理を可能にするからです。ソフトウェアメーカーのシノプシスをはじめ、各社がエヌビディアのGPUを利用し、それぞれの製品に人工知能(AI)をより多く搭載しています。 エヌビディアが今回発表したAI向けプラットフォーム「Blackwell」には、搭載する新GPU「B200」が搭載されています。2080億個のトランジスタを搭載し、現行の「H100」と比較して、AI向けの作業で5倍の処理能力を発揮します。消費電力も1兆8000億パラメータのAIモデルをトレーニングするには、現行のHopper GPUでは8000個のGPUで15メガワット必要でしたが、新スーパーチップであれば2000個で可能で、消費電力は4メガワットで済みます。 Blackwellプロットフォームの製品や、今年後半からパートナーから提供される予定で、Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla, xAI, Amazon傘下のAWS, Dellなどが採用する見込みとのことです。最先端AI半導体は、製造コストと運用コストを考慮すると、最先端ノードCPUよりも1-3桁コスト効率が高いと予想されています。主にデータセンター向けに使用されていますが、今回の他社との提携では、データセンター以外の様々な用途にも広がり、今後もエヌビディアの業績拡大が見込まれます。また、台湾TSMCやソフトウェアメーカーのシノプシスとの協業も発表され、最先端AI半導体のトップランナーの座を盤石にして維持していく構えです。 近い将来に社会実装が期待されるAI、自動運転、メタバースなどは莫大なデータ処理が必要となり、演算処理能力の大幅な性能アップが必要となります。しかし、実際には先端半導体の微細化速度はスローダウンしており、物理的な微細化の限界が近づいており、既存技術だけでは将来的な演算要求性能を達成するのが難しくなることが予想されています。 環境問題としても製造に使用される消費電力も増大しており、先端半導体の製造コストは世代を追うごとに上昇しており、課題となっています。そのため、コスト低減に有効で、低消費電力につながり、またデバイス全体の性能をあげることができる3次元実装技術に注目が集まっています。 3次元集積を含む先端半導体は現在、主にスマホで使用されていますが、既にスマホの高性能化は飽和しつつあり、先端半導体はスマホにとって過剰スペックになりつつあります。その代わりに近年はサーバー等で使用されるHPC(High Performance Computing)が先端半導体の主用途になりつつあり、今後もこの傾向は続いていくと思われます。 AIニーズが高まることを受けてGPUを中心としたAI処理の負荷、中でもデータセンター向けの処理ニーズは急激に高まってきています。その分、消費電力が上がりますので、社会全体にとっては大きな負担になります。そのため、各社は現在の勝ち組であるエヌビディアを意識して、「AI特化型プロセッサー」を開発し、GPUからの脱却を目指そうとしています。 GPUは「演算をする」という意味ではAIに向いていても、構造としては最適という訳ではありません。一方で市場ニーズは拡大傾向にあり、その波に乗ってエヌビディアの評価はうなぎのぼりです。そこに割って入ることができれば、ビジネスチャンスも価値も大きいです。だから、多くの企業がAI向けプロセッサー開発に力を入れています。例えば、マイクロソフトも昨年秋に独自のAIアクセラレータチップ「Azure Maia」を発表しています。 AIには予算と研究者が集中しているからこそ、半導体もロジックも急速に進化しています。半導体受託製造大手のTSMCは、人工知能(AI)向け半導体生産に不可欠な先端パッケージング工程を日本に設置する検討をしています。AI半導体の需要急増でTSMCは同工程の処理能力が不足しており、半導体製造装置や材料メーカーが集積する日本を候補として考えているようです。最先端半導体の技術、量産技術に関係する各社の競争が激化していますが、日本企業にとってもビジネスチャンスと捉え、様々な企業が好機として事業展開していくことになると思います。

2024年03月23日

コメント(0)

-

家賃高騰の救世主「リファイニング建築物件と団地リノベーション物件」

ここのところ、家賃が高騰を続けています。不動産情報サービスのアットホーム株式会社によれば、主要都市を中心にマンションやアパートの家賃は最高値を更新しています。それでも家賃上昇は、少なくとも1年、あるいは数年は続くと言われています。 今、新築マンションの賃料より安く抑えられる築古マンションの再生に商機があると言われています。三井不動産のリファイニング事業は、従来のリフォームやリノベーションと大きく異なり、建物そのものを構造レベルから見直すことで、外観や共用部を含むデザインや設備を一新することはもちろん、耐震性についても、躯体の軽量化・補強によって現行の建築基準レベルまで向上させ、建物の長寿命化を図っています。 資材、建築コストの高騰で新築よりリファイニング建築で新築マンションより賃料を5%安くできるのでリファイニング建築の賃貸物件は満室となっています。また、リファイニング建築物件を購入するにあたり、リファイニング建築の認証制度を得て、基本的に50年の耐用年数の評価が得られれば、金融機関から30年から35年のローンを組むことができるので新築物件を購入するより、安くコストを抑えられるメリットもあります。 使い道を失った建築物や人口流出による空き家問題、これらの建築物を再生利用した地域コミュニティーの復活など、地域の問題もともに考え、問題を解決する活動も今後ますます重要になってくると思われます。 UR都市機構が無印良品と一緒に、様々な形で団地再生に取り組んでいる「MUJI x UR団地リノベーションプロジェクト」も面白い試みです。団地の良さを見直し、今の暮らしに合うスタイルにリノベーションしており、URとMUJIが共同開発したオリジナルパーツを団地の魅力を引き立てる新しいアイテムとして、リノベーション住戸に使用しています。 部屋の構造体、柱や鴨居などは活かしつつ、キッチンや床材、ふすまや引き戸などを新しい形に変え、白いトーンで統一されたシンプルな部屋に仕上げており、若年層向けに販売していますが、人気物件は競争となっており、あっという間に売り切れてしまいます。URとMUJIは年間100室のリノベーション数を150室まで上げていく予定です。 部屋が手狭になり、トランクルームの活用も増えているそうです。トランクルームの稼働率は90%を超えており、大都市圏を中心に高成長しています。今後も大都市圏を中心にトランクルームにも商機があるようです。 日本は人口に対して住宅のストック数が多い「住宅過剰社会」と言われています。米国と違って資産価値が出て個人が不動産売買でより良い住み替えは非常に難しいです。少子高齢化により住宅過剰社会が続けば、空き家が負の動産となり、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。例えば、外壁材や屋根材の落下や家屋の倒壊など保安上危険な状態になります。また、ゴミの不法投棄、悪臭、ねずみや野良猫、害虫などの繁殖、雑草の繁茂など衛生面や景観の悪化につながります。 野村総研の調査によると、2030年には空き家率が30%、2040年には36~40%になると予測しています。空き家問題は、高齢化社会が進む日本全体の問題であり、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加し、空き家の所有者自身が空き家の管理や活用について問題を抱えていることが原因で起こります。 住宅過剰社会と空き家問題を放置しておけば、買えば資産価値もない不動産に途方に暮れ、住環境が悪化し、私たちの日々の暮らしに悪影響を及ぼします。政府任せにせず、国民ひとりひとりが意識して取り組んでいくことが大切です。今回のリファイニング建築や団地のリノベーション事業をはじめとして民間の活力で、NPOが空き家を保育園や高齢者の方が集まるコミュニティーや子供を預かる場所をつくったりする取り組みはもちろんですが、私たちは住宅過剰社会にいることを認識し、高層マンションをはじめとした新築住戸を買わないことが大切だと思います。

2024年03月22日

コメント(0)

-

主要穀物価格が安値

ロシアのウクライナ侵攻直後に急騰した穀物価格が安値に沈んでいます。小麦先物、トウモロコシ、大豆など主要穀物はウクライナ侵攻前より安値となっています。世界各地の記録的な豊作が供給の懸念を和らげるかたちになりましたが、原油価格上昇など生産コストの上昇は、農家が割に合わない品目の作付けをためらう要因になります。農家が作付けを控えると価格高騰のリスクがあり、投機筋の空売りの存在が価格反転の引き金になる可能性があります。 マクロでみれば、穀物の価格は上昇トレンドにあります。その原因は、3つあります。ひとつは、世界人口の増加です。インド、中国、アフリカのような新興経済大国で食糧需給が爆発的に増えています。世界人口は80億人を突破し、2037年頃に90億人、2058年頃に100億人を突破すると予測されています。 世界の穀物および大豆の需要量は、総人口の伸び率を上回って増加すると予測されています。穀物価格上昇要因のふたつ目に、穀物は食用以外の新しい用途が出てきていることが挙げられます。今、最大のバイオ燃料の原料はとうもろこしで、アメリカが最大の生産国です。世界の30%を生産し、そのうちの4割がバイオ燃料用に加工されています。価格によっては、食用より燃料用が儲かれば、より燃料用にシフトすることも考えられます。 穀物価格上昇要因の三つ目に、気候変動が挙げられます。2023年10月のFAO(国連食糧農業機関)の報告によれば、この30年間で地球温暖化によって世界の食糧生産が3.8兆ドルの被害を受けたと言われています。干ばつの影響で生産が落ち込むリスクを世界は常にはらんでいます。 政治的要因も食糧需給に影響を与えます。ロシアのウクライナ侵攻で、西側諸国はロシアに経済制裁を課しましたが、ロシアの穀物収穫量は減少し、主な輸出先になっている中東やアフリカ地域への食糧需給が影響を受けています。米中貿易摩擦も、半分以上を占める米国産大豆の輸出先として中国の動向次第では米国産大豆の需給への影響は大きいと思われます。 これまでのところ、生産量が需要量を上回る状況なので世界の食糧需給に影響はないように見えますが、人口増加、バイオ燃料、気候変動の問題は簡単に解決できません。農作物の収穫量を増やそうとしても環境問題があり、天候や灌漑の影響を受けて生産は限界があります。 日本の食料自給率は38%と下げ止まらない状況です。食糧供給は海外からの輸入に頼らざるを得ないですが、日本の海外からの食糧調達力は以前より弱くなっています。為替の強い国や、人口の大きなインドや中国、人口成長が急速な新興国は食糧を大口で購入しますが、日本は海外のバイヤーと競争したときに必要量を買うことができなくなってきています。 しかし、日本の米の生産性は高いです。かろうじて米だけでみれば食糧自給率はほぼ100%です。日本の食糧自給を持続的にするのは、農家にとって米を作るのが効果的です。米の消費量が減り続けている中、食糧価格高騰の中でも米の価格は上がっていません。米は私たちの家計に優しい。そして、和食は健康にも良いと世界で認められています。 私たちができる食糧問題に対する貢献は、今、日本が基礎的食糧も世界で買い負けるような状態なので、米の消費を再生させることで日本の農業を再生させる大きな力にすることです。国産小麦や国産大豆にも目を向けて輸入小麦や輸入大豆より価格が高くても、国産小麦や国産大豆を使ったパンや豆腐などの価値を認め、購入することで応援することです。私たちひとりひとりが、そうすることで日本の食料自給率を反転させ、世界の食糧需給に圧力をかけないようにすることが大事だと思います。私たちが食のありがたさを認識し、少し行動を変えるだけで、日本の農業を下支えし、私たちの食糧を安全に保証することにつながります。

2024年03月21日

コメント(0)

-

ロシアでプーチン氏が最長統治者へ

ロシア大統領選で圧勝のプーチン大統領は、新たな任期の6年間を全うすれば、実質的な統治者として君臨する期間は合計30年となり、ロシアの前身であるソ連を四半世紀率いた独裁者スターリンをしのぐ長さとなります。 プーチン大統領の考えは、伝統的価値観と愛国主義に集約されます。ロシアの価値を愛国、大国、国家主義、社会的連帯と定義し、伝統的価値の再興に向けて、地方に対する統制を強め、中央集権化を進めています。 クリミアは歴史的にロシア領とみる世論多数派を背景に、ウクライナに対する特別軍事作戦が続き、欧米との対立が深まる中、国民はあと6年、ロシアのかじ取りをプーチン氏にゆだねた形となりました。 一方でウクライナとの戦争でロシア経済が疲弊しているのも事実です。ロシアの家計は苦しくなってきており、ウクライナへの戦争を支持する人は徐々に減りつつあります。民衆が貧困に苦悩し、不満をつぶやく姿が見られるようになると、治安当局は彼らの顔を撮影し、その画像を手掛かりに一人ひとりの氏名、住所、勤務先などの個人情報をあぶりだします。反体制派の身元を割り出すことで、勤務先の経営幹部に通報し、解雇をちらつかせながら改心を迫ります。政敵を最大限に利用し、反政府勢力がどの地域に分布し、どれだけの人数、規模なのかを解明します。 そのような中、スウェーデンのNATO加盟が正式に承認される見通しとなりました。北欧諸国とバルト三国、ポーランドに挟まれて、ロシアはバルト海からヨーロッパに抜ける航路を実質的に封じられてしまいます。反発するロシアがウクライナを舞台とする戦闘を東欧や北欧に拡大させる懸念が高まっています。 プーチン政権が崩壊しない限り、戦争を止めることもできず、ロシアによる核攻撃の危険性もつきまといます。歴史的にロシアは、長引く戦争や皇帝の専制に対する民衆の不満が高まったことで革命がおこり、体制が転覆し、新たな指導者が生まれてきています。 300年も存続したロマノフ王朝を打破するために、革命家たちは「イースクラ(火花)新聞」という名の新聞を発行し、民衆たちの不満を爆発させました。現在の硬直するロシア社会の本格的な変革を望む声が高まれば、誰かがプーチン体制を倒す導火線に火をつけ、新たな指導者になると思います。 あるいは、今回の大統領選での不正を訴える民衆が暴徒化し、抗議集会がモスクワだけでなく、ロシア全土で起こる可能性もあります。その場合は、ロシアの18%を占めるイスラム教徒の動向がカギを握ります。ウクライナ戦争で彼らは大量動員され、戦死しています。プーチンの戦争に利用されたイスラム教徒を中心に不満の矛先が地方行政府に向けられ、建物の占拠など、民衆が暴徒化する可能性はあります。 ただ、これまで政権批判しても潰される事態が続き、閉塞感がより強まっています。そうなると突破口はプーチン氏の暗殺しかありません。その実行者が誰になるのか、まったく予想がつきませんが、どこかから不意に現れる可能性はあります。 いずれにしても、核戦争の懸念が常にあり、私たちが生きているこの世界はいつ何が起きてもおかしくありません。そのことを私自身も含めて今は多くの人が肌で感じていると思います。明日、世界が終わるなら私は何をするだろう。そうした問いかけに対して、誰もが今は本気で考えます。何か大変なことが起きて、このまま世界が終わるかもしれない、どこにも逃げることができない、ここで最期を迎えることになります。いつ何が起きてもおかしくないこの世界で自分は何を大切に生きていくのか、そのことについて少しでも思いを巡らせてもらえたらと思っています。

2024年03月20日

コメント(0)

-

新幹線整備計画は観光立国の重要なカギを握る

北陸新幹線の営業区間は、東京~上越妙高がJR東日本、上越妙高~金沢がJR西日本の管轄です。東京を起点に、長野、上越、富山、金沢、福井まで北陸新幹線がつながっている現状では実質的に東日本からの乗客利用が中心でJR東日本の管轄になっていると言わざるを得ません。西日本からの乗客は依然、大阪または米原から特急利用で北陸へアクセスすることが続いており、西日本の人たちにとって北陸新幹線利用はまだ道遠しといったところです。 北陸新幹線は1997年10月に高崎~長野間が開業することで最初は「長野新幹線」と呼ばれていました。2015年3月の金沢延伸により正式名称として「北陸新幹線」が使用されることになりました。東京~高崎間は上越新幹線と線路を共用し、2024年3月から東京~敦賀間を直通運転し、富山・石川・福井の北陸3県が新幹線でつながることになりました。 北陸新幹線の構想は、新大阪まで延伸することで全線開業となるのですが、沿線となる予定の京都府内で住民の反対もあり、工事計画の認可に必要な環境影響評価が遅れています。このため、大阪延伸の詳細なルートや駅の位置はいまだに決まらず、着工の目途が立っていません。 北陸新幹線は、東京を起点として、長野、上越、富山、金沢、福井等の主要都市を経由し、京都、大阪へ至る延長700kmの整備新幹線です。営業主体は東京~上越妙高間はJR東日本、上越妙高~新大阪間はJR西日本となり、同一路線名の新幹線が複数の鉄道会社によって運行される唯一の事例となります。 整備新幹線とは、昭和45年の全国新幹線鉄道整備法に基づく昭和48年11月に決定された整備計画による整備が行われる5路線(北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線(鹿児島ルート)、九州新幹線(南九州ルート))です。 全国新幹線鉄道整備法では、新幹線鉄道を「その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以下の高速度で走行できる幹線鉄道」と定義し、同法は新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることにより、国民経済の発展、地域の活性化等に資することを目的としています。 リニアモーターカーも遅れていますが、新幹線のプロジェクトは日本全体にとって重要なプロジェクトです。長らく停滞した経済を立て直すには、地方の優れたコンテンツを世界の人たちに触れてもらい、日本の観光資源のすばらしさをアピールする観光立国の実現が本命だと考えます。そのためには、外国人の新幹線乗車体験は非常に重要なカギを握ります。日本を安価に快適に旅行してもらうには、新幹線の利用が一番です。車を利用するより地球温暖化対策にも貢献します。手荷物置き場や座席も外国人観光客の利用も想定したデザインが必要と思います。 政府予算に5路線の新幹線整備予算が盛り込まれていないのは残念で、2025年の大阪万博だけが開催されてもそれだけでは片手落ちと言わざるを得ないです。外国人観光客が日本を訪れた際、様々なところを訪れてもらうには新幹線の利用は欠かせないですし、消費金額を増やすには必須だと思うからです。現実に新幹線の施工上の問題による住民の反対運動など障害はあるものの国の積極的な関与と地方の首長も地元への丁寧な説明による政治的解決や民間の知恵をねん出することで何とか早期開通を実現させることで一刻も早く地方の地元経済ひいては日本全体の経済浮揚をとる方向に期待したいです。

2024年03月19日

コメント(0)

-

中国政府が新設した「国家データ局」の脅威

アメリカ下院では13日、TikTokの中国親会社が米国のTikTok事業を売却しない限り、米国内でTikTokを禁止する法案が可決されました。2月末、連邦政府職員の公用端末での「TikTok」の使用が禁止されたことに続き、さらに規制をかける構えです。 中国政府は自国民にX、インスタグラム、フェイスブック、グーグルにアクセスする権利も与えていません。中国ではメディアはあくまでも共産党の宣伝媒体でしかないからです。 にもかかわらず、中国政府の高官がXを使って米国を批判しているのは、この上もなく皮肉なことだと米国の駐中国大使であるバーンズ氏は、ブルームバーグのインタビューで述べました。 ご存じのとおり、米国は中国に対して先端半導体の規制をかけています。バーンズ氏によればTikTokと先端半導体は米中対立の中心にあり、これらの技術は軍事技術に転用されると考えられています。 匿名のTikTokの元従業員からの情報では「TikTokおよび中国に拠点を置く親会社のバイトダンスの従業員は、中国と米国それぞれのデータへのアクセスを簡単に切り替えられる」「中国在住のエンジニアが他国のユーザーのデータを定期的にバックアップし、収集・分析しているのを目撃した」といった内容の書簡を上院議員がイエレン財務長官に宛てたそうです。 米国に続き、EU、カナダでもほぼ同時期に政府職員が使用する端末でのTikTokの使用禁止が命じられており、日本でも公用端末においてTikTokの利用が禁止されているようです。 中国の国家情報法は、同国の企業や民間人に対し、安全保障や治安維持のために中国政府の情報収集活動に協力することを義務付けています。中国政府は企業などが持つデータをいつでも要求でき、日本をはじめ外国企業も当然対象となっています。これが、西側諸国を驚かせ、米国を本気にさせてしまったのです。 実際、TikTokは、2022年12月にフォーブスが報じたところでは、米国のTikTokおよび中国親会社バイトダンスの数人の従業員が2人のジャーナリストを含む売国市民のユーザーデータに不正アクセスし、その事実をTikTok側も認めています。 TikTokが自動収集するデータは、ユーザーの基本情報や趣味嗜好情報に加え、ユーザーの声紋や顔情報、身体的特徴といった生体情報、トーク内容といったものがあり、こうして入手したあなたの顔画像や身体画像、声のデータを用いてディープフェイク動画を作成、勝手に他のSNS等で偽アカウントを作って他国民とつながってさらに情報収集や操作を行えるのです。 フェイスブックではすでにそれらしき日本人の名前を使った中国人がつながり申請をしているのが散見されます。中国当局にとってTikTokは、他国の世論を操作するなどの情報戦できわめて有効な手段になるかもしれないと考えている節があります。動画のランキングを操作して反中的な投稿をランキング外にする、中国に有効的な世論を形成することは可能となっているからです。 中国には、「五毛党」といった情報工作集団があり、情報戦の感度は非常に高いです。こうした手段を使って、軍事侵攻という大きなリスクを冒さずとも緩やかに台湾統一を目指すことも当然ありえます。 検索履歴はかなり重要な個人情報です。TikTok経由で収集された検索履歴を、個々のユーザー情報と紐づけされた形で中国当局が入手できれば、在外反体制派中国人の追跡や連れ戻し、他国の反中的言論人の把握や監視にきわめて有効なツールとなります。 反中国共産党的な考えをもつ日本在住の中国人留学生をハニートラップで帰国させたりする事例があります。中国人でなくとも、中国当局があなたのスマホから有用な情報を入手できれば、意図せずに彼らのスパイ活動に貢献することにもなりかねません。 最近、香港の民主活動家の周庭さんが、カナダ留学にあたり、スパイ活動を強要されていたというニュースがありました。中国当局はどんな自国民でも政治工作や諜報活動を強いられる可能性すらあることを示す例だと思いました。 中国当局の関与が疑われるのはTikTokだけではなく、12億人を超えるユーザーを抱えるメッセージアプリWeChatも、香港問題や天安門事件に言及する、中国のゼロコロナ政策に異を唱える投稿やアカウントを意図的に削除することで有名です。さらにファーウェイやZTEといった中国メーカー製のネットワーク機器や携帯電話基地局設備は米国政府などからたびたびバックドアの存在を指摘されています。 中国は非常にしたたかです。過去から通常戦、外交戦、国家テロ戦、諜報戦、ネットワーク戦、法律戦、心理戦、メディア戦など非常に多数の手法を使って戦争をしています。現にすでに脅威となっているSNSを使った工作も時代に合わせた手段として一翼を担っています。身近なSNSでも、つながり申請してくる外国人には気を付けたほうがいいでしょう。先に行われた中国共産党の全人代で新設された「国家データ局」で情報操作が今後ますます運用強化されていくのは間違いないと思います。

2024年03月18日

コメント(0)

-

テレビ東京「モーニング・サテライト」のエディー塾、2時限目「人の成長を促すコーチング」

平日の朝5:45-7:05にテレビ東京で放送されている「モーニング・サテライト」。1998年にスタートした経済ニュース番組です。番組のキャッチコピーは「新しい時代に、新しい経済」。かつてないスピードで変化する「今の時代」を、独自の切り口でひも解いていきます。この番組を毎日見るだけでかなり経済の勉強ができます。朝は「モーニング・サテライト」、夜は「ワールドビジネスサテライト」を見ればさらに強力に勉強できます 毎週金曜日にあるコーナー、ビジネスに悩みを持っている人、ヒントを得たい人に対して行う「モーニング・サテライト塾」は、著名な経営者から生きた経済を学ぶ塾ですが、今回は、世界で長らく負け続きだった日本のラグビーを変えた、日本代表のヘッドコーチであるエディー・ジョーンズ氏が自らの経験をもとにその哲学を開陳していただいています。 3/15(金)の2時限目の講義は「人の成長を促すコーチング」でした。約30年にわたるプロコーチの経験から選手の「成長」を促すコーチングについて講義していただきました。 エディー・ジョーンズ氏は母親が日本人で父親がオーストラリア人のハーフですが、人種差別を受けて苦労してきたようです。自分の特技や得意なことを活かしてオーストラリア社会に溶け込もうと努力してきました。クリケットやラグビーを特技して選びました。しかし、小柄なエディー・ジョーンズ氏は良い選手になれるためには、試合の流れを読んで先手を打つという自分の強みを生かすことだと考えました。得意なことをもっともっと強みにしていくことで良い選手になっていきました。 1996年にプロコーチとして日本に来て、菅平高原の合宿に帯同した際、日本の指導者が、練習中に「ノーミス」を選手にプレッシャーとして与え続けたことに違和感を覚えたようです。練習で失敗することで上達することが大事だからです。練習中、「ノーミス」を選手にプレッシャーにし続ければ、選手が堅くなり、良いパフォーマンスを発揮できなくなります。また、100%失敗しない練習は時間の無駄です。 70%は成功、30%が失敗であれば、選手は30%の失敗の中から修正する機会を得、失敗から学ぶことができます。だから、コーチは練習中に選手に「ノーミス」と言わないようにすることから指導が始めました。 選手に問題を自分のものにさせるのがコーチの役目だとエディー氏は言います。良い例が2015年のワールドカップ・イングランド大会で活躍した五郎丸選手でした。過酷な練習で五郎丸選手は脱落したそうです。エディー氏は五郎丸選手に話をしたいといったそうですが、そのタイミングはそれから時間を空けてから行ったそうです。寿司屋で食事をし、ラグビーと関係ない話をしてから、練習のことを話しました。その時には五郎丸選手は、問題を自分の問題としていました。そして、3つを修正すると自分から言ったそうです。その3つの修正を実行して、あのワールドカップに臨み、成功を修めました。自分で見出した解決策なら本気で実行する選手の例が五郎丸選手だったとエディー氏は述懐します。 ストレスとレスト(休み)の組み合わせが成長につながります。そのコンビネーションがコーチングにとって非常に重要だとエディー氏は言います。いつストレスを与え、いつレストさせるか、バランスが重要なのだと。 2015年のワールドカップ・イングランド大会では、日本代表チームが成長の証を見せました。あの地獄と言われる過酷な練習を経て、選手自らが決断できるチームになったのです。エディー氏は、「リーダーは観察者であり、最終的にチームに自分自身を不要にさせることで仕事は完成する」と言います。 エディー氏の話を聞いて、日本でいうリーダーシップとは違うと感銘を受けました。この話を日本社会で、日本企業で実践できれば、決して世界に後れをとらない日本の強みを世界に示すことができると思います。

2024年03月17日

コメント(0)

-

モーニング・サテライト「エディー・ジョーンズ塾」

平日の朝5:45-7:05にテレビ東京で放送されている「モーニング・サテライト」。1998年にスタートした経済ニュース番組です。ニューヨークと中継を結び、日本の夜中にアメリカ市場はどう動いたかを受けて、東京市場はどのように動くのか、仕事や投資戦略に役立つマーケット情報を各分野の専門家が、毎日、詳しく解説してくれます。ビジネスマンなら早起きして、毎朝、見るだけで相当な勉強になります。 番組のキャッチコピーは「新しい時代に、新しい経済」。かつてないスピードで変化する「今の時代」を、独自の切り口でひも解いていきます。この番組のユニークなところは経済だけでなく、各界のスペシャリストがテーマをもって独自の切り口でビジネスに悩む人にヒントとなる情報が得られるような解説をしているところです。金曜日のモーニング・サテライト塾のコーナーでは、3/8(金)から世界で長らく負け続きだった日本のラグビーを変えた、日本代表のヘッドコーチであるエディー・ジョーンズ氏が自らの経験をもとにその哲学を開陳しています。 今回の進行役を務めるテレビ東京のアナウンサーである中垣正太郎氏は、10歳からラグビーを始め、大学卒業まで続けていたそうです。ニュージーランドのカンタベリー大学に進学し、同大学を卒業後にテレビ東京に入社した経歴をもつアナウンサーですが、オールブラックスが試合前に行う儀式、部族の強さと結束力を表現する、ニュージーランド仕込みのハカを披露してくださり、場を和ませてくれました。 1時限目の講義は「勝利に導くリーダーとは」というテーマでした。理想の姿と現実のギャップを認識し、ギャップをどのように埋めていくのかを考え、実行するのがリーダーの仕事だとエディー氏は考えています。そのためにチームのメンバーを再編し、戦い方を考え、練習のプログラムに落とし込む。プロジェクトではまず、どこに到達したいのか、ビジョンを立て、そこから逆算して計画を立てます。そして、3つの優先事項を決めて集中する。理想のチームにあったスキルや個性をもった人材を集めます。 リーダーの仕事は、そのビジョンでチームを鼓舞し、勇気づけてあと一歩を進んでもらうようにすることだとエディー・ジョーンズ氏は言います。2015年のワールドカップに向けたチームのコンセプトは「ヘッドスタート」でした。他国より練習量を豊富にして、世界で有利になるためのコンセプト「ヘッドスタート」を作り、1日3回の練習(他国では2回)を行うなど行動が伴っている言葉をコンセプトにチーム内に浸透させました。 勝利に導くには、プレッシャーの存在を認めることです。そして、そのプレッシャーに立ち向かう準備をします。過酷な練習は本番以上のプレッシャーに選手を置いて経験させました。2015年のイングランド大会では雨や高湿度の環境を予想してボールが滑りやすい状態にして(ボールに洗剤をつけたまま)、練習することで準備しました。 リーダーが決断するプロセスとして重要なのは、情報収集して事実をしっかり把握すること。事実を把握したら、いろいろな人に相談をすること。いろいろな人に相談すればいろいろな考えが得られます。それらの考えを集約していくと解決に向けたヒントや直感が得られます。そして、決断します。決断したら、その決断を利害関係者に決断した理由を含めて売り込むことが重要で、協力を得ることです。 勝利に導くリーダーとはどういうものなのか、エディー・ジョーンズ氏の話はわかりやすく、日本のビジネスマンにも適用できることは多いのではないかと思いました。今回、2027年に向けてヘッドコーチ再任されたエディー氏が「超速ラグビー」をコンセプトに世界4強に入ることを目標に日本代表のラグビーは動き出しましたが、どんなアクションを行っていくか、楽しみです。また、今回の勝利に導くリーダーシップを日本社会にしっかりと根付かすことで世界に後れを取った日本が再び世界に存在感を示すことができるのではないかと思いました。

2024年03月16日

コメント(0)

-

センキョノミクスに注意

2024年は台湾、欧州連合や米国をはじめとして各国で選挙が実施される「選挙イヤー」となります。選挙による国内政治のダイナミクスの変化は世界政治に影響を与え、地政学・地経学上のリスクを生じさせる可能性があります。また、報道の自由の侵害や偽情報の急増など、公正な選挙の実施に対する懸念が高まっている中、今後の民主主義の行方が注目されています。 選挙で票を獲得するためのセンキョノミクスでは、大衆迎合型政策が行われ、世界経済への影響も懸念されます。現政権は支持率を上げたいとの思惑から、見かけ上、経済を少しでも良くするために中央銀行に金融緩和圧力をかけたり、減税・定額給付などの財政出動をしたり、自国優先の産業保護や移民対策を行ったりします。 米国では、民主党がFRBに早期利下げ圧力をかけています。インフレをソフトランディングさせることを目指しているFRBにとっては、足元がまだインフレが収まっていない状況で早期の利下げ圧力は迷惑な話ですし、共和党は利下げに賛成ですが、早期利下げをすれば民主党支持を意味するとけん制しています。 英国ではスナク首相が国民保険料率を立て続けに下げており、この1年で12%から8%に下がる見込みです。大幅なインフレで財政収入が増えた一方で、国民の生活は厳しくなっており、支持率が低迷する与党にとって国民負担を減らすことで、来年の総選挙に向けて有権者の支持を広げておく狙いがあるようです。 産業政策では米国が日本製鉄によるUSスチールの買収に対する懸念を日本政府に対して示しており、来月、国賓として訪米する岸田首相にバイデン大統領は懸念を表明する予定です。これも組合員の雇用への脅威を理由に取引の阻止を求める声に応えた形になっています。秋の大統領選で労働者の支持を取り付けたい思惑が働いており、他にEVを推進するかどうかでも自動車労組の支持が取り付けられるかどうか、民主党・共和党の両陣営の思惑が行方を複雑している状況が浮かび上がってきています。 移民政策では、米国・EUともに自国有権者の関心が高く、移民・難民への対応を厳格化しています。背景には、大量に国境を越えて押し寄せる移民があります。不法入国摘発者は前年を上回り続け、これらの人々が押し寄せる衝撃波に耐えられないとの声が上がってています。バイデン大統領は前回の大統領選では移民問題で強硬姿勢をとるトランプ前大統領を批判していましたが、不法移民急増への危機感が高まる中、大統領選を控えて前言撤回し、方針転換を余儀なくされた形です。 世界中にまん延する、これらの票目当ての政策は経済をゆがめます。世界的なインフレを再燃させ、債務を悪化させるなど、マクロ経済の健全性に対する脅威となってきます。 日本も先進国では唯一実質賃金の成長が長年停滞しており、先進国とは言えない状況です。与党の自民党が政治不信を生むスキャンダルを立て続けに起こし、内閣支持率が10%台の危険水域に落ちているので、岸田首相は何とか反転に向けて雰囲気を変えるために国民の人気が上がるような政策をとり、有権者の支持を取り付けたいところだと思います。 1年以内に行われる総選挙に向けて、現政権は票目当ての大衆迎合政策を乱発させる危険性が高いと思います。そのような空気を醸成させない限り、解散総選挙は行えないからです。しかし、こういった政策が日本経済や世界経済にマクロでみると悪影響を及ぼすことは明白です。世界も選挙を控える中で与党の票目当ての大衆迎合政策がまん延しており、今後の経済への影響について注意していかなければならないと思います。有権者は理性的に考えて、こういった大衆迎合策に惑わされずに行動することです。

2024年03月15日

コメント(0)

-

生成AIのインパクト

生成AI(ジェネレイティブAI)は、大量のデータからパターンを学習して、リアルなテキストや画像、音声などを生成する技術です。 生成AIは、人間の知的作業全般に急速な変革をもたらしつつあり、そのインパクトは「第4世代AI」の方向性にも影響を与えています。また、生成AIは企業や個人が多様なアイデアを迅速かつ効率的に生み出すことを可能にしており、企業全体の生産性向上や業務プロセスの再設計、新たな顧客体験やサービスの開発などに活用されています。 実際、中国のアニメーション業界では生成AIを積極的に導入し、イラストレーターやアニメーターは生成AIが作成した画像をサポートするだけの仕事しかありません。失業するイラストレーターやアニメーターも出てきており、人件費の相場も下がってきているとのことです。 いま、株式相場をけん引しているNVIDIA社のAIは、データ処理を数時間から数秒に短縮します。同程度のCPU構成と比較して70倍以上の性能、20倍の費用対効果があると言われています。それだけ、業務を飛躍的に効率向上させるので、生成AIを使用したコンテンツ制作の現場は次々に新たな新作をリリースできる環境にきていると思われます。 「AI」と「生成AI」の違いは、一言で表現すると「オリジナルコンテンツ創造の可否」にあります。従来のAIは「学習済みのデータの中から適切な回答を探して呈示する性質」を持っていましたが、生成AIは「0から1を生み出す」性質が特徴的です。すでに学習したデータを参考に予測した答えを返すのではなく、AI自身が自ら学習し続け、人間が与えていない情報やデータさえもインプットし、新たなアウトプットを人間に返すことができます。 これまで0から1を生み出す作業は人間にしかできないものといわれてきましたが、生成AIの登場によって「アイデアの創出」さえもAIに任せられるようになり、より創造性の高い作業も自動化できるようになるのでしょう。 懸念される点のひとつである「人間の仕事を奪う可能性がある」は、すでにアニメーターやイラストレーターで起こっております。また、「フェイクコンテンツを生成することがある」や「悪用されるリスクがある」については、アカデミー賞作品賞を受賞した「オッペンハイマー」の監督が述べていたようにAIが核兵器の発射ボタンを押す懸念があることに結びついてきます。 2045年にシンギュラリティ(技術的特異点)が発生し、AIが人間の知能を超えたとき、社会に予測不可能な影響を及ぼすと仮説が一部に出ています。特に社会的・政治的な影響力のある情報が対象となった場合、深刻な結果を引き起こす可能性があることを私たちは認識しておかなければならないと思います。

2024年03月14日

コメント(0)

-

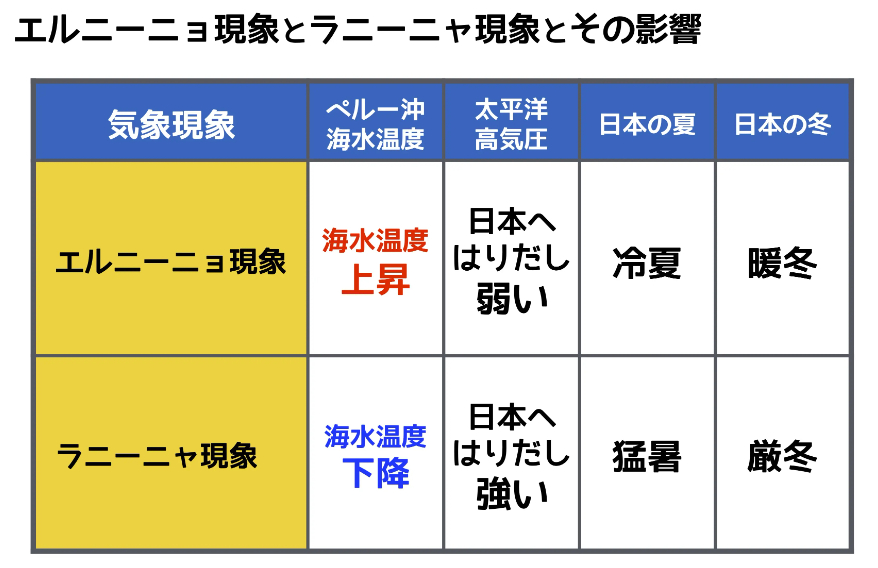

異常気象のリスク

異常気象は、ある場所・ある時期において30年に1回以下で発生する、大雨や暴風などの激しい数時間の気象から、数か月も続く干ばつ、極端な冷夏・暖冬までを含む現象を気象庁では定義しています。 異常気象が毎年のように起こると、これは異常気象とは言えないのではないでしょうか。異常気象の原因は、地球温暖化と海水温度の上昇です。地球温暖化が進んで気温が上がると、大気中の水蒸気量が増えると考えられています。大気量に水蒸気量が増えれば、大雨や大雪といった降水量や積雪量の増加につながる恐れがあります。 地球温暖化は、産業活動によって排出される温室効果ガスの増加が主な原因です。温室効果ガスは、地表から放出されるエネルギーの一部を吸収し、大気圏に滞留して気温を上昇させます。地球温暖化は、エルニーニョ現象・ラニーニャ現象など、「自然のゆらぎ」と呼ばれる地球にもともと備わった性質によって、ある程度の確率で発生するものを強めます。 エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、大気と海洋の相互作用により熱帯太平洋で生じる気候の変動現象です。エルニーニョ現象は、ペルー沖などの海水温が高くなる現象、ラニーニャ現象は同じ海域の水温が低下する現象です。 気象庁の観測データによると、2023年は6月頃からエルニーニョ現象が継続しており、9月の海面水温の基準値からの差は+2.2℃と過去3番目の高さになっています。例年に比べ海面水温が高い状態で維持されていることから現在も継続しています。 特に日本においては春から夏にかけての低温多雨や秋から冬の高温少雨を引き起こす原因になっており、冷夏による農作物の不作や雪不足によるスキーなどのウィンタースポーツ市場の運営困難などの経済的な影響が出てきます。 エルニーニョ現象が世界経済に与える影響にも注目が集まっています。1982-83年と1997-98年ではおおよそ5兆円の経済損失が出ており、ココア、生乳、オレンジジュースなどの価格が上昇しました。 2024年は6月から8月にかけてラニーニャ現象が55%の確率で発生するとの予想がされています。ラニーニャ現象が発生すると、日本付近では、夏季は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向があります。冬季は西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向があります。 世界経済に与える影響として、ラニーニャ現象が原因で鉄鉱石・小麦などの商品相場が上昇することが挙げられます。夏が暑く、冬が寒いとなれば、エネルギー需要が高まります。商品価格が上昇し、今年後半は農産品価格の上昇に特に警戒が必要です。 ラニーニャ現象が引き起こす風力発電の効率現象により、化石燃料による発電が増えることも予想されます。中東などの地政学リスクもあり、原油価格の高騰にも予想されると世界経済への影響は大きいと考えられます。

2024年03月13日

コメント(0)

-

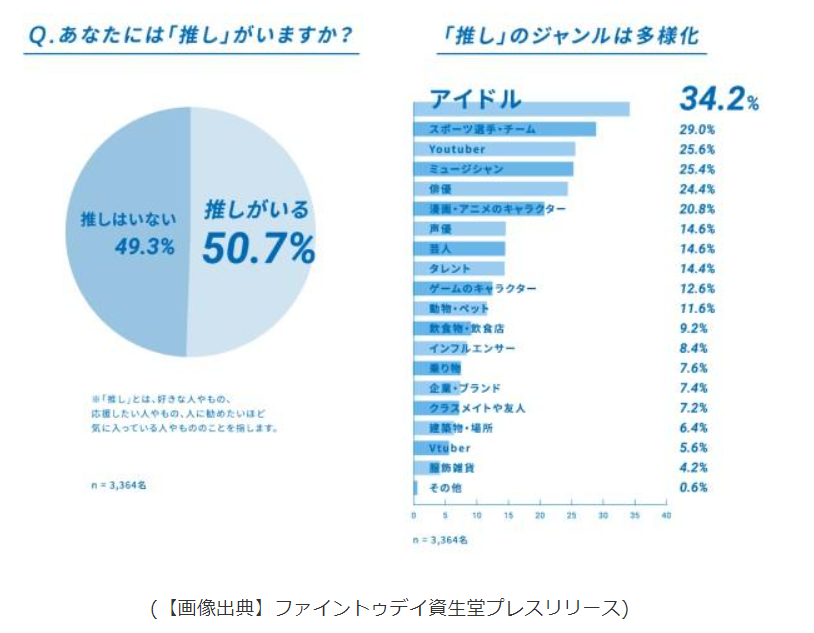

推しの存在の重要性

推しは、日常に楽しみや癒しを与えてくれる存在です。また、推し活動は、夢中になれる趣味や体験、気持ちの共感を得られる人との交流の場となり、不安やストレス解消のためのツールとして一定の役割を担っています。 人生は厳しく、時にしんどいこともあります。しかし、推しがあることで人生を楽しく豊かに過ごすことができます。「推し」は、最近出てきた言葉のようですが、何も特別なことはなく、昔から好きなもの、好きなアーティストなどがあることを意味し、熱中することです。 「推し」がいることで、自分への自信にもつながります。推しができると、「推し活」をしていることが自分の個性になり、自分への価値も感じられるようになります。推しを見ていて、「うれしい」「楽しい」「好き」というポジティブな感情が満たされることも、自信を持ちやすくなる理由のひとつです。 「景気」とは、私たちが生活している世の中に活気があるかどうかを表す言葉で、「景気が良い」は活気があることを意味し、「景気が悪い」は活気がないことを意味します。「推し活」に熱中することで、人は前向きに行動するようになり、活気が出てくることで消費するようになり、結果的に景気が良くなります。 日本経済は、数十年にわたり停滞したままです。先進国では日本だけ停滞しており、完全に蚊帳の外にある状態です。政府の経済政策が機能していないこともありますが、私たち国民のマインドにも原因があるのではないでしょうか。どうも、日本だけが活気のない状態に置かれているように感じます。 資生堂の調査では「推し」がいると回答した人は、2人に1人。「推し」の対象は「アイドル」「スポーツ選手・チーム」「YouTuber」「ミュージシャン」が上位とのことですが、そのほかに「動物・ペット」や「飲食物・飲食店」、「クラスメイト」など多様化しています。 「推し」のことを考える頻度は、「ほぼ毎日」が最も多く。「リラックスしているとき」「休憩中」「寝る前」が上位ですが、「朝起きた時」「食事中」「スポーツ中」など「推し」の対象と同じ、多様化しています。 「推し」がいてよかったと思うことでは、「人生に楽しみができた」「元気がもらえる」「人生が豊かになった」「人生に充足感を感じるようになった」「毎日が充実する」という回答が上位となり、「推し」の存在は毎日の充足度を高めているようです。 逆に気分が落ちた時に力をくれるものも「推し」のようです。上位は、「食事」「推し」「睡眠」ですが、「推し」がいる人にとって、「推し」には睡眠やお風呂を超えるリカバリー力があるとのことです。 「推し」は素晴らしい今日を届けてくれる存在であり、「推し」がいる人も素晴らしい今日を体現していることがわかりました。好きな人、ものがある生活はやはり充実しやすいことが調査結果からもわかります。 個々人の人生にとって、一日をいかに充実させるかは大事な要素だと思います。「推し」があることによって人生を楽しく豊かにすることができます。そして、結果的に日本経済への影響が個々人の前向きな行動によって活気が出てくるようになり、景気が良くなるのだと思います。

2024年03月12日

コメント(0)

-

高齢社会を支える住宅支援制度と孤独・孤立防止対策

欧州では、社会福祉制度は、年金・介護・生活保護・子育て支援・障碍者福祉・医療・住宅の7分野としています。日本の社会福制度には、欧州に比べると住宅が欠けています。 欧州では、高齢者を介護の対象とせず、尊厳をもって自立を支援する環境を守る住宅支援策が実践されています。例えば、年金受給者向けの住宅手当制度があります。この制度は、年金を受給する65歳以上の高齢者を対象としており、年金等の月額収入が18万円未満であることが受給要件となります。給付額は、世帯収入・資産・世帯構成、住居費の額などに応じて定めらます。 また、北欧を中心に広がっているシニア向けコ・ハウジングも注目されています。コ・ハウジングとは、プライベートな生活空間と共有スペースを組み合わせ、近隣同士の交流を奨励するものです。 さらに、高齢者特性(要介護度など)や経済状態に応じた様々な高齢者住宅(介護施設を含む)が整備されています。在宅においても、在宅入院や受け入れ家庭制度など、新たな「在宅・家庭」が高齢者の在宅ケアを支えています。 日本の未婚率は伸びており、シングルマザーなどのひとり親世帯も伸びています。これに加えて就職氷河世代が高齢化するにつれて、単身の高齢世帯は増加することが予想されます。日本における孤独死増加の背景には、高齢化や核家族化による独居老人の増加といった問題が存在していますが、社会から孤立してしまう人が年齢を問わずに増えています。 空き家も多く、増え続けている低所得の住宅困窮者に対して自治体は様々な補助を行う必要があるでしょう。わが国では、一般の者を対象とした住宅手当がなく、低所得の高齢者について給付もありません。 家賃滞納問題もあり、国が認定する家賃保証会社を活用し、高齢者の居住サポート住宅を自治体が認定し、様々な補助をしていかなければならないと思います。高齢者の数は、家族、友人、隣人、趣味などのつながりの4つの人間関係のいずれもが希薄な状態にある「社会的な死」状態にある人の数を意味しており、毎日またはとても孤独を感じていると言われています。 欧州においては、高齢者住宅を導入するにあたり、地域の高齢者を建築段階からプロジェクトに参加させ、高齢者を単に支援する側の存在としてではなく、一市民として市政に協力する主役として活躍できるように配慮しています。 このように、高齢者を隅に追いやるのではなく中心で活躍させることで、自分は社会に貢献できる、ひとりではないと自己認識させることも、孤独・孤立を事前に防ぐための重要な観点といえるのではないでしょうか。 高齢社会を支える住宅支援制度や高齢者の孤独・孤立防止対策が、今後、ますます重要な社会的課題となることは明白だと思います。

2024年03月11日

コメント(0)

-

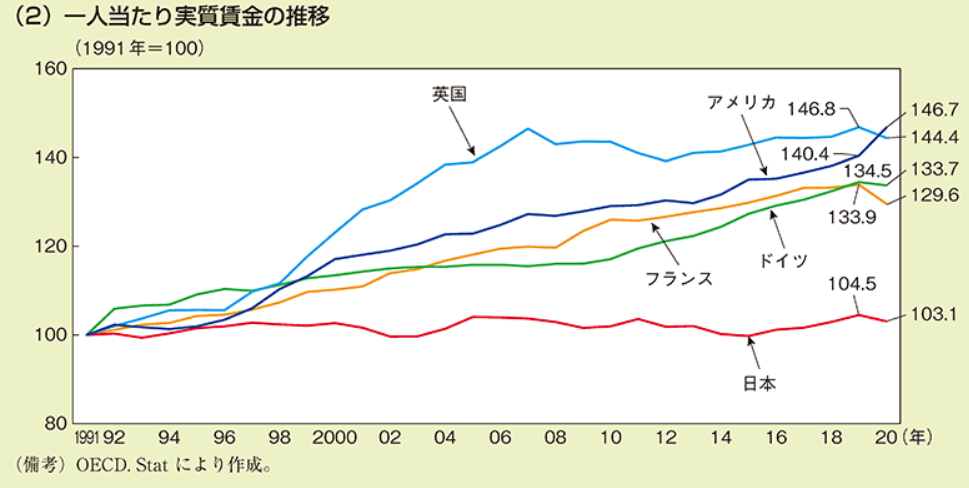

実質賃金が下がり続ける中、いかに反転させるか

公正取引委員会は7日、日産自動車に対して下請け企業との取引で不当な減額を行っていたとして再発防止を求める勧告を出しました。継続的な賃上げを妨げかねない企業間の不適切な取引にメスを入れました。 成長と分配の好循環の実現は、90%以上を占める中小企業の賃上げがカギを握ります。原材料費や人件費の上昇を価格に上乗せする価格転嫁の促進は欠かせません。そのためには、価格が商品価値に見合うものにならなければなりません。物価上昇のなかで価格維持はコスト競争でしか過ぎません。 大手メーカーによる部品メーカーへの不当な減額取引は多重下請けの構造問題を浮き彫りにした形です。一般に下請け企業ほど規模が小さく、価格交渉力を欠きます。系列メーカーによる相互依存は不当な取引慣行を生みやすいです。これまで、大手メーカーによるコストカットに偏る事業戦略は賃上げを阻み、デフレの温床となってきました。 しかし、実質賃金が下がり続けているなか、物価上昇率を上回る賃上げが実現されないかぎり、日本経済は低迷したままです。賃上げには、物価上昇率を上回る持続的な企業業績の成長見通しと労働分配成長率の上昇が前提となります。 賃上げは賃金水準を一律に引き上げるベースアップと、勤続年数が上がるごとに増える定期昇給からなります。2014年の春季労使交渉(春闘)から政府が産業界に対し賃上げを求める「官製春闘」が始まりました。安倍政権時代、アベノミクスにより大企業は潤った分、その恩恵は労働者には十分ではありませんでした。そこで、賃上げを促すアメとムチの政策を強硬に進めましたが、ベースアップ率はほぼゼロ近傍まで低下したままです。 これにも関わらず、岸田政権は安倍政権が上手くいかなかった政策を繰り返しています。岸田政権は、この春、賃金上昇率が物価上昇率を上回ることを公約に掲げていますが、物価の影響を考慮した一人当たりの実質賃金は連続で前年同月を下回り続けています。 政府が本来目指すべきは、企業が自ら賃金を引き上げ、労働者を確保していくことを促す経済環境を作り出すことです。労働生産性上昇率を高める、潜在成長率を高める成長戦略、構造改革を促す政策を進めることこそが重要です。 そのためには、肝となる出生率引き上げなどの人口対策、インバウンド戦略などはもっと強く打ち出すべきです。円安を追い風に外国人旅行者が回復している現在、地方再生は経済の効率性を向上させ、出生率の上昇にもつながる成長戦略となります。 賃金の上昇は、労働生産性上昇、潜在成長率が高まるなかで、結果として生じるものです。企業の中長期の展望に働きかけることなしに、これまでの官製春闘でアメとムチを行っても小手先で効果のない政策にとどまるだけです。 新しいものを生み出すイノベーションや付加価値の高い商品戦略、構造改革を政府が打ち出せば、企業の成長期待が高まり、賃金引上げを前倒しで引き出すことも可能だと思います。これが官僚も含めて具体化・明確化できないことが問題なのです。 日本経済の低迷は、様々な問題が絡んだ複合要因からなっていると思います。そのひとつがジェンダーギャップであり、既存企業のイノベーションを阻害する圧力です。計画目標を達成できない理由を真摯に検証し、改善する動きを企業だけでなく、政府も強く打ち出していかなければなりません。官製春闘による一時的な賃上げと所得税・住民税の定額減税で下支えしても問題の本質的な解決とはなりません。

2024年03月10日

コメント(0)

-

観光立国を目指すなら

中国・四国に家族旅行に行ってきました。外国人旅行者がどの観光地、どの交通機関でも多かった印象です。以前なら中国・韓国・台湾からの旅行者が主だったですが、今年は欧米からの旅行者も目立ちました。 外国人旅行者が旅行先に日本を選ぶのは、円安が一番大きな要因だと思います。宿泊費が1泊3万円くらいで3週間滞在して約60万円しても、外国人旅行客からみれば、欧米の宿泊費は2倍するので、安く楽しめる日本が人気になっていると言えます。 日本政府は、1963年に制定された観光基本法を改正、2007年に施行された観光立国推進基本法では、観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置付けています。日本が国際競争力をもって成長していくには、少子高齢化で地方が疲弊していく中、観光で稼げるかどうかだと思います。 政府は、観光立国の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国推進基本計画を定めています。2023年3月31日に閣議決定した観光立国推進基本計画では、コロナ禍で大きく落ち込んだ訪日外国人旅行者数、訪日外国人旅行の消費額、消費額単価、訪日外国人旅行者一人当たり地方宿泊数を早期に令和元年水準に戻すことが基本方針のひとつに定められています。 特に宿泊単価をはじめ、価値に見合った価格設定は重要です。日本は長らくデフレに晒され、価格低下圧力が続いたため、価格上昇についてはあまり考えられなかったと思います。物価上昇や円安からコストを見直し、価値に見合った価格設定は、持続可能な観光地域づくりの戦略として肝となるものです。 国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることとしています。 円安という強い追い風により、訪日外国人旅行者が増えている中、外国人にとって、日本への旅行経験が、一過性に終わるか、口コミを呼び、更なる拡大するかは、大きな岐路となります。持続的な外国人旅行者数の増加基調がつくられれば、地域の雇用も新商品やサービス開発に向けた新規投資も行っていくことができます。 観光立国の実現に関する施策の基本理念として、地域における創意工夫を生かした主体的な取り組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に施策を講ずべきこと等を定めています。 訪日外国人旅行者の声を聴き、アンケート調査も行いながら、地域が持っている素材をいかに活用して応えていくかは、考えるポイントとなってきます。これまでの基本計画では訪日外国人旅行者数だけにこだわっていましたが、外国人旅行者一人当たり旅行消費額をいかに増やせるかといった「質」の向上が大切です。 普段から外国人旅行者が求めている商品・サービスの開発を意欲的に取り組んでいく必要があります。持続可能な観光を前面に押し出して、地球環境問題とともに、地域経済をいかに活性化させ、地域社会の持続可能性を高めることを主眼に置いていかなければなりません。 実質賃金が低下し続けている現状では、日本人旅行者の数や消費額については厳しいと言わざるを得ません。コロナ禍からの回復として、国内旅行の対策も行わなければならないと思いますが、まずは国際基準にあわせた価格設定と稼げる産業にすることが優先だと思います。日本全体が「稼げる地域・稼げる産業」を実現することができれば、日本経済の持続的な成長は見えてきます。

2024年03月09日

コメント(0)

-

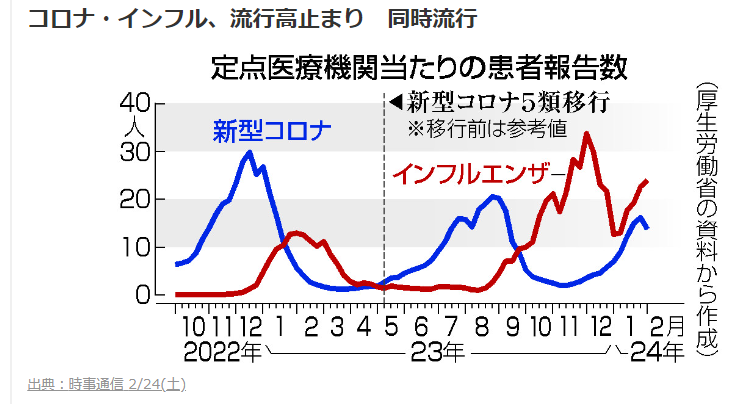

インフルエンザとコロナウィルス

季節性インフルエンザの感染拡大が続いています。昨年12月にピークを迎えた後、一度は減少しましたが、年明け以降に急増、1シーズンでふたつのピークができる異例の事態となっています。 インフルエンザは例年、年末に流行入りし、ピークがひとつできます。しかし、今シーズンは昨年9月から流行が拡大しました。コロナ禍ではインフルエンザがほとんど流行せず、十分な免疫を持たない人が増えました。昨春以降、社会経済活動が活発化したこともあり、3,4か月早く感染が広がりました。 秋からの流行は12月初旬に警報レベルとなりました。その後、注意報レベルまで下がりましたが、年明け以降は5週連続で増加しています。2回目のピークができた背景には、昨年末にかけて2種類のA型が流行した後、1月以降に新たにB型が拡大しているとのことです。 この4年間、B型の流行がなかったため、子供はほとんど免疫を持っていません。したがって、2この旬の患者の約7割を15歳未満が占めています。結果として近年で最も大規模だった2017~18年に匹敵するインフルエンザの流行になる可能性が高いようです。 一方で新型コロナ感染者の推計によると、第10波は昨年12月から始まり、2月3日頃にピークとなりました。若い世代が重症化して入院するケースはほぼなくなりました。2021年夏の流行とは大きく違います。あのときは、ワクチン接種をしていない40-50代が重症化して死亡する例が続出しました。 現在は、高齢者でも予防的観点から入院させているケースが多く、看護する家族がいない場合や基礎疾患を抱えている場合などです。新型コロナの5類移行に伴い、感染者に対する法的な行動規則は、発症から5日の出席停止などを求める学校保健安全法を除いてなくなりました。第10波の最中でも、電車内でマスクをせずに咳やくしゃみをしている人がいます。今は危機管理を人任せにしてはいけない状況といえます。 コロナが流行しているからマスクをする、ちょっと具合が悪いから外に行かないなど、個人が臨機応変に判断して行動を変えるなど危機管理を自身で行うことができれば問題ないと思います。 コロナウィルスのワクチンは、春から自己負担となりますが、重症化率が減る、後遺症が残る確率が減る、強毒化したウィルスが出現する可能性は完全にはゼロではない、などの理由からワクチン接種を続けたほうが良いかもしれません。金銭的負担を減らすためにも、インフルエンザとコロナの両方に効くワクチンを出してほしいところです。 ワクチン接種による副作用が強かった人はプラスとマイナスを天秤にかけて自己判断するしかないと思いますが、新型コロナはインフルエンザに比べて抗ウィルス剤が効きにくいことを考えれば、医者にとっては嫌らしい性質のものであることは間違いないようです。

2024年03月08日

コメント(0)

-

ついに福岡で「豚骨系」が少数派へ

とんこつラーメン発祥の地、福岡で塩や醬油などの「非豚骨系」ラーメン店が増加しています。西日本新聞によると、2022年の福岡県内のラーメン新規出店は豚骨が4割、非豚骨が6割で、2017年から非豚骨系が増え、2019年以降は豚骨を上回るようになったそうです。 豚骨ラーメン発祥の地である福岡では、すでに多くのラーメン店が豚骨ラーメンを売りにしており、豚骨文化の中で育ってきた福岡の人々には「自分の好きな豚骨ラーメン店」が存在しており、新規開拓はしないとのことです。新規出店者にとっては、豚骨ラーメンの競争で自店に引き込むのは難易度が高いと考えているようです。 また、豚骨ラーメンの製造コストが一般的に非豚骨ラーメンより高いことも理由として挙げられます。鶏ガラは弱火かつ短時間、少量の骨で出汁がとれますが、豚骨は強火かつ長時間、大量の骨を煮立てないと出汁がとれません。光熱費や人件費、材料費、事業系ごみ袋代などのコストを考えると豚骨のほうが大きいのです。 価格付けの上で豚骨ラーメンは500-600円程度という安価なイメージが定着しているため、価格を上げると高く感じられるため、客離れにつながりやすいこともあります。物価上昇でラーメン店は、1杯1.000円を超えるラーメン店も多くなってきています。福岡の豚骨ラーメンは、飲みにいった後の締めに食べるもの、または小腹がすいたときの「おやつ」として認識されてきたので、安く食べられるものといったイメージが根付いています。 福岡の豚骨ラーメンでは一般的に1杯につき100gの細麺が使われています。東京や大阪などの非豚骨ラーメンは1杯につき麺は130-140gで、麺は細麺とは限りません。福岡の非豚骨ラーメンで存在感を示しているのが「一風堂」です。世界展開する豚骨ラーメンのチェーン店ですが、創業時から醬油ラーメンも提供しています。 2012年に開業した「志那蕎麦 月や本店」の影響も大きく、「九州極上醤油ラーメン」のキャッチコピーで福岡・店屋町にオープンしました。当時、福岡ではまだ珍しかった醬油ラーメンを展開し、注目を集めました。この頃から福岡市内に非豚骨ラーメン店が増え始めました。スマホやSNSの普及もあり、非豚骨ラーメンの情報を得て、受け入れ始めました。 豚骨ラーメンに慣れ親しんできた福岡の人々のベースには豚骨への愛、大事にしている豚骨ラーメン体験があります。良くも悪くも保守的で、総じて郷土愛や地元意識が強く、もつ鍋、明太子に並ぶ福岡の名物として、豚骨ラーメンがあることを誇りに思っています。福岡のラーメンは豚骨がベースにあり、ラーメンと言えば豚骨ラーメンという感性は、観光資源として大事にしたいという共通認識は持っているようです。 福岡の人たちはそれゆえ、非豚骨は、今日はラーメンを食べようかと考えたとき、豚骨と並ぶ選択肢のひとつになっている印象です。非豚骨には華やかなものが多く、まったくの同列というより少しハレの気があるかもしれません。 福岡で非豚骨ラーメン店が増えていますが、豚骨ラーメン店も変わらず存在しています。豚骨をベーシックなラーメンと捉える福岡の人々にとって、非豚骨はベーシックとは異なるラーメンの一カテゴリであると考えているようです。非豚骨・豚骨は「共存」という形で、福岡に存在し続けるのでしょう。

2024年03月03日

コメント(0)

-

日テレ「セクシー田中さん」調査チーム、23日から調査を開始

日本テレビの定例社長会見が2月26日、東京・汐留の同局で行われ、昨年10月期放送の同局ドラマ「セクシー田中さん」の原作者で漫画家の芦原妃名子さん(享年50)が急死した問題を受け、同局は2月15日に「社内特別調査チーム」を設置、調査を23日に開始したと報告しました。いかにも動きの遅い対応で、テレビ局のガバナンスは大丈夫か、テレビ局のスタンスはそれほど強いものなのかと思わざるを得ません。日本のコンテンツ市場は少子高齢化の要因で市場成長率が鈍化しています。IPコンテンツホルダーは、立場上、弱いのでしょうか。 しかし、世界のコンテンツ産業は成長しており、今後も市場拡大が予想されています。近年のAmazonやNetflix等のプラットフォーマーによるインターネットを介したデジタルコンテンツの有料配信サービスが拡大したことにより、急速にオンラインでのコンテンツ消費が拡大しています。これにより、これまでマスメディアを中心とした流通事業者の影響を受けやすかったコンテンツ産業において、SNSやファンコミュニティなど消費者の影響力も増していると思われます。今後、コンテンツはグローバル化、マルチメディア化するのは必須の流れだと思います。優秀なコンテンツのIPは世界の獲得競争に晒されます。IPコンテンツホルダーは、原作の世界観はもとより、原作者の著作人格権をいかに主体的に守っていくかが求められてきます。 「セクシー田中さん」問題は、漫画を実写化するドラマ制作において、著作権について、特に著作人格権をIPコンテンツホルダーが守ってあげられなかったことにあります。その後の報道では、原作の世界観を守ることについても契約に明記されていなかったことも指摘されています。これでは、原作を知るファンが騒いで当然だと思います。 その意味で、著作権を守る立場にあった原作者の代理人である小学館の責任も大きいと思います。ビジネスに偏りすぎて、著作権に対する配慮がなさすぎだったのではないかと思わざるを得ません。原作のファンの存在をどれくらい考えていたのかと思います。 新型コロナウィルス感染拡大やデジタル化による社会生活の変化の重なり、コンテンツ消費傾向も一層変化しており、メディアとデバイスに依存していた流通が、スマホをはじめとするデジタル端末の普及と映像コンテンツを横串としたプラットフォームの発達によって、大きく事業環境が変化しています。 若者がテレビを見ないと言われて久しいですが、広告収入で成り立っているテレビのビジネスモデルは弱体化しており、テレビ放送のプラットフォームについて、広告的価値が侵食されている中、テレビ局にIPホルダー獲得競争の優位性はなくなっていくだろうと思われます。 対照的にコンテンツの流通面では米国を中心とした巨大テック企業による配信プラットフォームが日本を含め世界各国の市場において存在感を増しており、コンテンツ制作面においても中韓のコンテンツ企業が台頭してきています。 マネタイズするには戦略が必要です。マルチメディア化するにあたり、原作の世界観、原作者の著作人格権をいかに守るかは大前提となるでしょう。特に漫画の実写化にあたっては原作の世界観、原作者の著作人格権については契約書に明記すべきものと思います。 グローバル化にあたっては、文化や風習の違いから、ローカライズする許容度もどこまで許すかが課題となってくるでしょう。コンテンツIPホルダーは、決して弱い立場ではありません。国内市場での流通を前提にするのではなく、企画段階から海外のファンへ作品を届けることも念頭において経営マインドを変え、海外企業との協業や自社IPの海外企業へのライセンスアウトなど事業成長に取り組むことも考えなければなりません。 今回の「セクシー田中さん」問題は、日本のコンテンツ産業が事業成長のためにいかに取り組むべきか、著作権保護を契約面でもしっかりとしたスタンスで臨まなければならないということを感じました。マルチメディア化だけでなくグローバル化も念頭において、今ほど事業関係者のスタンスが問われていることはないと考えます。今回のような悲劇を二度と繰り返さないでほしいと思います。

2024年03月02日

コメント(0)

-

こども家庭庁の年間予算4兆8104億円

こども家庭庁の年間予算が4兆8104億円もあるのに、税金の無駄遣いで何も効果を出していません。去年の出生数は過去最低を記録し、少子化が加速しています。出生数75万8631人でこども家庭庁の年間予算が4兆8104億円を割ると一人当たり約634万円です。これではこの役所に予算を立てるより、出産した人にそのお金を配ったほうがましではないでしょうか。 最近だけでも消費者庁、デジタル庁、スポーツ庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会など新規の役所が次々に濫立してきました。これらは、官僚のエコシステム増殖のためで、国民のためではありません。役所の新規設立に加えて、特殊法人、独立行政法人がぶら下がって作られていくので、官僚の天下りポストは増える一方、使われる税金の向け先が増える一方なので税金の無駄遣いの温床となっています。 経済が衰退していくなかで、少子化対策はどのようにしても止まりません。とても結婚するほどの人生設計ができない若者が増え、貧困化しているためです。こども支援のための増税を政府は今年中に行うことを言明しています。国民負担が増えるだけで本質的な問題解決になっていない、効果のない無駄な施策が続き、国民生活は疲弊しています。 異次元の金融緩和策が招いた円安に続き、今度は異次元の少子化対策を行い、増税です。昨年の小中学生の自殺者数が過去2番目に多い数字となる見込みです。子供の数が年々減っているのに、子供の自殺者数は増えています。政府は、問題の本質を理解しているのでしょうか? 日本ほど税金の無駄遣いをしている国は世界でも稀と思います。国民負担率も50%を超えました。国民負担率が上がって福祉が手厚くなるかと思えばそうではありません。年金で暮らしが成り立たない高齢者が増えて、肉体労働の仕事を余儀なくされています。 実際に額面42万円の給料をもらっている給与労働者の明細書をみると、社会保険と年末調整分で25万円も天引きされ、手取りは16万円にしかなりません。限界を超えていると思います。それなのに、片手うちわで余裕のある楽な暮らしぶりは、自民党議員や官僚だけです。彼らは公僕ではなく、公金で稼業する人たちになり果てています。 こども家庭庁の大臣は、公金で実母に家賃として毎月15万円ほか1440万円も支払っていたと言われています。ヤングケアラーに対する支援もピント外れと言わざるを得ません。 国民負担からいえば、日本は、すでに北欧なみの高負担国になってきています。しかし、問題は、政治家や官僚に中抜きされている点です。人口半減が予想され、国民負担が高まっていくのは必至です。 行政組織、特に独立行政法人などの税金無駄遣いのぜい肉をそぎ落とさなければ私たちの税金は、私たちのためではなく、官僚や政治家のために使われるだけです。国民は政治だけでなく、行政も改革しなければならないという認識をしなければなりません。

2024年03月01日

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- マラソンに挑戦

- 【リハビリラン3回目にして20km走破‼…

- (2025-09-19 18:17:33)

-

-

-

- ヴィッセル神戸

- 天皇杯準決勝 神戸2-0広島さん パナスタ…

- (2025-11-17 14:50:35)

-

-

-

- ★フィットネスクラブ通ってる人♪

- コンプレッションパンツ です

- (2025-11-09 19:50:57)

-