2024年02月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

男性の育児休業の目標設定義務付けへ

男性の育児休業取得率は17%、しかも2週間以内の育児休暇に留まるのが、日本の男性の育児休業の実態です。日本政府は、2025年までに男性の育児休業取得率を50%にするとの目標を設定していますが、目標と実態には大きな開きがあります。 女性の育児休業取得率は80%で6か月以上の育児休暇を取っています。少子化の是正、女性の社会進出を支える必要性から、男性が子育てと仕事の両立をするために家庭生活に積極的に参加するのは当たり前となってきています。 男性の育児休業は取得率だけでなく、育児休業期間も問題だと思います。女性が6か月以上の育児休暇を取っているのに男性はせいぜい2週間の育児休暇を取っているのは形だけとしか言えません。男女平等に育児休暇期間を取る目標義務設定が必要なのではないでしょうか。 厚生労働省は、2030年までに男性の育児休業取得率を85%に引き上げる目標を掲げており、2025年の50%は通過点に過ぎず、また、女性と同じ取得率にできるだけ早く持っていきたいと考えています。 男性の育児休業を取得しやすい職場かどうかは、業界によって差があるようです。宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業は取得率が他業界に比べて低いようです。厚生労働省は、従業員100人以上の企業、約5万社を対象に育児休暇を義務付けする方向で検討していますので監視も強化されると思います。 日本のジェンダーギャップ指数が中国や韓国より下位にいるのは流石に大問題だと言わざるを得ません。多様化と公平性は新しいものをつくっていくには大前提にあるものですが、日本の社会には決定的に欠けています。だから、技術革新は起こらず、旧態依然とした企業が既得権益を守ろうとする力が強いままなのだと考えられます。 男性育休の取得者側のメリットとして、育児休業給付は非課税で、育休中は健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料が免除されます。休業前の手取り賃金の8割程度が支給されることになるため、経済的にも安心して育児に専念できるでしょう。問題は男性に育児休暇を取らせない職場の空気、風土だと思います。 男性育休取得率の高い職場は、リクルートにもプラスの効果を生みます。今の学生は、出産後も安心して働けるかを見て会社を決めると言われています。女性だけでなく、男性も育休取得しやすい職場かどうかは、優秀な学生をリクルートする際の重要なポイントになります。 経営者は、自社の経営にとって男性の育児休暇は重要な問題だと認識しなければなりません。そのことで職場に活力を生み出すということを考え改めなければなりません。日本の経営改革は、ジェンダーギャップ問題の解消から始まるといっても過言ではありません。

2024年02月29日

コメント(0)

-

新しい社会貢献と健康増進「プロギング」をご存じですか

毎朝、散歩していますが、その中でジョギングしながらゴミを拾う人が散見されるようになりました。「プロギング」とは、スウェーデン語の「拾う(PlockaUpp)」と英語の「走る・ジョギング(jogging)」を掛け合わせた、スウェーデン発祥のジョギングしながらゴミを拾うスポーツです。2016年、ストックホルム出身のアスリート、エリック・アルストロム氏が始めたことがきっかけで広まりました。今や、世界100か国以上で楽しまれています。 プロギングをするメリットとしては、高いフィットネス効果やストレスの解消、コミュニケーションの促進、環境問題に貢献できることなどが挙げられます。ジョギングとゴミ拾いの動作は、筋肉や体幹を鍛えます。プロギングの消費カロリーは、単なるジョギングと比較した場合、1.2倍にも増すと言われています。運動しやすい服装、タオルや水を用意し、トングではなく軍手で、しっかり腰を落としてゴミを拾います。できるだけ足を止めないことで、より効果的なエクササイズにつながります。 ジョギングをすることで、快感や幸福感をもたらす脳内麻薬「エンドルフィン」が分泌されると、リラックス効果が表れます。「プロギング」に参加した仲間や地域の人と交流する機会が増え、SNSでゴミ収集の成果をシェアすることで、世界中のプロガー(プロギングしている人)とつながることができます。 プロギングでゴミを集めることは、海洋プラスチックのような環境問題にもダイレクトに貢献できます。町や海をきれいにすることで、住民の意識や行動にもいい影響や変化を与えることができます。運動をしながら環境美化に貢献することができるプロギングは、スポーツ庁を中心にSDGsスポーツとして広まりを見せています。 プロギングは、フィットネスや健康促進に効果的なのはもちろん、ビーチやトレイルコースをゴミ拾いしながら走ることで、社会課題に対して誰もが気軽に貢献できるのがポイントです。プロギングが広まった背景には、生態系にも人間にも重大な悪影響を及ぼす「ごみ問題」があります。海洋プラスチック問題やごみ問題は、大量のペットボトルやプラスチックレジ袋を生産している日本にとって責任重大であり、これらの問題解決は地球環境の持続性にとって喫緊の課題です。 プロギングは、楽しくゴミ拾いをして走ることが目的で、基本的にはゴミの重量を競うことはありません。ただし、チームの成果を称賛しあったり、互いのモチベーションをアップさせるための仕掛けとして定期的なイベントが名古屋などで行われています。 科学技術の力で環境問題の克服を目指すことを事業目的に掲げるソーシャルベンチャー「株式会社ピリカ」が運営する、ゴミ拾いSNS「ピリカ」は、これまでに世界中に2億個以上のごみを回収した世界最大級のごみ拾いアプリで、現在、800以上の企業・団体に使われています。拾ったごみの量を記録し共有すると、大勢のユーザーから「ありがとう」が届きます。仲間が増えるだけでなく、社会貢献している実感が持てる仕組みがユニークです。 ジョギング以上のシェイプアップ効果に加え、きれいになった海岸や町を見ることで、満足感や心身のストレス解消も得られます。金銭的コストもかからず、いつでも、どこでも、誰とでもできるポイ捨てゴミを拾うアクションを通じて、参加者同士の出会いやつながりが生まれるのもプロギングの特徴です。個人がプロギングを楽しみながら環境美化や問題解決に貢献するもよし、働く場所でコミュニケーションを図る目的で取り入れれば、SDGsの認知やチームの結束を高める絶好の機会にもなると思います。

2024年02月28日

コメント(0)

-

内閣支持率25%過去最低

2月26日に発表されたテレビ東京と日本経済新聞社の世論調査によると、岸田内閣の支持率は25%で、政権発足以降で最低となりました。調査は2月23日から25日に18歳以上の867人から固定・携帯電話による聞き取りで回答を得ました。過去最低の支持率といっても、4人に1人が内閣をいまだに支持しているのは、どうなのでしょうか。 「岸田内閣を支持しない」は67%でした。政治資金問題で岸田総理の一連の対応を評価するかどうかを聞いたところ、「評価しない」は78%になりました。この問題については、政倫審で自民党議員4人が出席して質問に答えることになりましたが、非公開で議事録もとらないという形式だけのものとなりそうです。この反応が数字に表れているのだと思います。脱税が疑われている議員が多数いるにも関わらず、自民党は絶対安定多数の議席を背景に形だけで突破するつもりのようです。 日経平均株価が史上最高値を更新しましたが、政府の経済政策が株高を後押ししていると思うかどうか聞いたところ、「後押ししていると思わない」が67%でした。実態は、米国景気が強く、半導体企業NVIDIAの決算発表が良かったため、米国株につられて海外投資家がEPSの高い日本株を中心に買いました。岸田首相は、政権の政策が寄与したと発言していますが、国民は決して政府の経済政策が効いているということではないと考えています。 この春の労使交渉で政府が目指す「物価上昇を上回る賃上げ」が実現するかどうかについては、「実現すると思わない」が80%でした。株価は上昇していても、実体経済は良くなっていません。物価上昇に対して賃金上昇は追いついておらず、国民生活は苦しくなるばかりです。中小企業は、日本国内の企業の99.7%を占めており、3人に2人が中小企業に勤めている実態から考えると景況感がよくない中、中小企業の賃金が物価上昇率以上に上がるとは思えないということだと思います。 それでも、岸田総理がどれくらいの期間、総理を続けてほしいかについて聞いたところ、最も多かったのは「9月の自民党総裁の任期満了まで」で45%を占めました。裏金問題で政治不信が最高潮に達し、賃上げも期待できず、株価の最高値更新も政権の手柄ではないにも関わらず、「直ちに政権交代してほしい」ではなく、「9月の自民党総裁任期満了まで続けてほしい」と考えるのが最も多いというのは信じられない思いです。 自民党支持率が20%台に落ちても、野党の支持率がそれだけ増えていないのが理由だと考えられます。立憲民主党の支持率が5%に留まっているくらいで「支持政党なし」層が半数を占めています。野党の中でも、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党が連立政権を組むとは考えられず、政権交代の実現可能性はほとんどないと考えられます。現実は今年の秋に行われる自民党総裁選で新しいリーダーが選出されることしか期待できないと国民は考えていると思います。 健全な政治に戻すには与野党の勢力バランスだと思いますが、現在、自民党が衆参両院で絶対安定多数の議席を有している状況下で、政治資金規正法の問題を含めて、国民が望むような解決を行うことは望み薄だと思います。健全な政治を行うには、与野党伯仲の議席を有することが大事ではないでしょうか。チェック機能が働くには、野党の議席がもう少し増えないといけないと思います。野党は、政策テーマによって意見が異なり、自分の考えに近い政党を選ぶ必要があります。自分の投票が死に票にならないためにも野党勢力の結集は必要だと思いますが、野党の戦略として、選挙戦略を来年夏までに行われる衆院選までにいかに行うかは、重要なポイントになると思います。

2024年02月27日

コメント(0)

-

台湾TSMC日本国内初工場が開所

台湾の半導体製造大手TSMCの日本国内初となる工場が、熊本県に開所しました。熊本県菊陽町に建設された新たな工場は地上4階、地下2階で敷地面積は東京ドーム4個分。半導体を製造するクリーンルームは国内最大規模といわれています。 工場では自動車や電化製品にしようされる回路線幅、12ナノから28ナノの製品の量産を2024年末までに始める予定です。なお、TSMCは2027年末までの稼働を目指す国内第2工場も熊本県内に建設すると発表していて、開所した第1工場と合わせると設備投資額は3兆円規模になり、日本政府からの補助金は1兆2000億円に上る見通しです。 1980年代、半導体メモリを中心に日本は世界のトップを走っていました。しかし、米国と半導体摩擦が起き、米国製半導体の購入割り当てを義務付けられた頃から、日本の半導体メーカーはプロダクト・アウト思考から先端メモリ開発・生産の過当競争で経営不振に陥り、逆に後発で半導体事業経営に巧みな韓国サムスン電子に逆転されました。 TSMCは、半導体で最も難しいとされるロジックICの生産で頭角を現し、半導体の設計・開発・製造が分業化されるとともに、世界のロジックICの量産工場の地位を確立しました。特にアップル社が必要とする最先端の微細化技術を使用した半導体生産に対応したことが大きかったです。まさにマーケット・イン思考から顧客ニーズに合う製品を開発し、事業を大きく拡大させることに成功しました。 最終製品では、アナログからデジタルへシフトしていく中で、日本は先頭を走ることができず、米国勢が先頭を走り、その後、中国が国内市場を背景に急速に台頭しました。スマホ、PC、テレビの世界シェアも米国・韓国・中国・台湾など外国勢に首位を明け渡し、GAFAMがリードする、データセンター向け半導体が成長をけん引し、日本の電機メーカーは壊滅状態となりました。 奇しくも失われた30年は、電子立国日本がその地位を奪われた時期と重なっています。最近ではコロナ禍を契機に半導体供給不足から自動車が生産できないなどの経験を経て、何とか最先端の微細化技術を使用する半導体を日本でも生産できるようにすべきだとの考えから、ラピダスという会社を設立し、政府からの補助金を得て、半導体事業に参入することになりました。 株価をけん引している半導体関連株。NVIDIAのAI半導体など、現在、世界は半導体特需に沸いています。日本もTSMCの工場を誘致した熊本県、ラピダスの工場を誘致した札幌市では地価が上がり、人手不足が起こり、人件費が上がって人口も急増しています。その結果、不動産業や飲食業などのサービス産業も大きな恩恵を受けています。半導体集積地の魅力は大きく、地方の経済を急上昇させる効果があるのは事実のようです。 地政学リスクがあり、台湾での生産を行っているTSMCは日本、米国、欧州でも半導体生産を行うことになりましたが、誘致するための政府の補助金が莫大なため、それだけの効果があるかどうかを冷静に判断しなければなりません。米国・欧州・韓国・中国・台湾が国策として半導体に取り組んでいる中、日本が半導体にどのようにして国策として取り組むべきなのかは、議論が分かれるところでもあります。 また、半導体業界は競争が激しいです。TSMCは強いですが、韓国のサムスン電子もメモリだけでなく、ロジックIC事業にも力を入れて莫大な投資を行っています。インテルなどアメリカ勢も国策として半導体の生産に力を入れています。露光装置ではオランダのASMLが独占しており、日本の露光装置メーカーは先端微細化では後塵を廃しています。材料では日本メーカーが強い分野ですが、技術開発競争は日進月歩で予断を許しません。 国策としての半導体が軍拡競争になっている中で、シリコンサイクルと呼ばれる需給バランスが大きな景気変動のように発生し、企業業績に大きな影響を与えてきた歴史も忘れてはなりません。 企業は、技術開発競争から投資判断が問われてきます。日本の半導体事業は、従来のプロダクト・アウトからマーケット・インへ舵を切り、顧客との提携や独自の道を選んで、安定した経営力を持てるかも持続性にとって不可欠と思います。

2024年02月26日

コメント(0)

-

心臓病は誰でもいつでも起こりうる

女優の山本陽子さんが帰宅直後の急性心不全でお亡くなりになりました。心臓の病気は、バグのようなもので、誰でもいつでも起こりうるものだそうです。特に起き抜けは、魔の時間帯といわれています。生死を分けるのは、倒れた際、救急車を迅速に呼べるか、AEDなどの処置を迅速に行えるかにかかっています。救急車が来るときは、玄関のカギがかかっている場合が多いので消防署ではカギを壊せる道具をもって来るようです。 心不全が増加している理由は、心不全の原因になる心筋梗塞や狭心症などの心臓病が増えていることにありますが、心臓病を起こす最大の原因は「動脈硬化」です。動脈硬化は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や喫煙習慣によって引き起こされる血管の変性であり、血管の内側の壁が傷ついてそこにコレステロールなどが沈着することで、こぶができる、血管が狭くなります。 食物では、トランス脂肪酸は心疾患の原因となる明確なエビデンスがあります。政府は食品各社にトランス脂肪酸を段階的に減らすよう要望していますが、未だに使用されています。トランス脂肪酸を確実に避けたければ、植物性ショートニングを使った焼き菓子(マフィン、パイ、ペストリー、ケーキ)、電子レンジでつくるポップコーン、マーガリン、ファストフードの揚げ物(チキンフィンガーやフライドポテトなど)は確実に避けるべきです。 摂取量に気を付けるべき脂肪のひとつが植物油です。植物油自体は必ずしも有害ではないですが、植物油の過剰摂取や酸敗した植物油(抽出中や保管中、あるいは揚げ油として繰り返し使用する間に劣化した油)の摂取が健康に及ぼしうる悪影響については注目する必要があります。 現在の植物油は、高度に精製され工業的に加工された食品です。100年前、植物油が米国人の食事に占める割合はほんのわずかだった。しかし、今では、大豆油、キャノーラ油、綿実油、コーン油をはじめとする工業的に製造された植物油から、当時よりはるかに大量のカロリーを摂取するようになり、毎日500キロカロリー超(摂取カロリー全体の約20%)を植物油から摂取しています。 世界全体で見ても、植物油の生産量は、鶏肉・牛肉・チーズ・バターを合わせた生産量を上回っています。植物油は米と小麦について、世界で最も消費されている食品となっています。また、消費されている植物油の多くが、工場での加工や、保管状態の悪さ、揚げ油としての繰り返しの使用による酸化が原因で酸敗しているため、健康にさらに悪影響を及ぼしています。 揚げ物はおいしいですが、身体に最も悪い食べ物のひとつです。ファストフードやチップスなどの加工スナック食品については、健康への悪影響は主に加熱した植物油の摂取によるものと考えられます。こうした食品が健康に良くないことは周知のとおりです。 では、キャノーラ油などの植物油自体が健康に有害なのでしょうか。おそらくそうではないと思います。だが、植物油を過剰に摂取したり、揚げ物を食べたり、超加工スナック食品やファストフードをドカ食いしたりするのは、間違いなく身体に悪いです。 料理には植物油の代わりにオリーブオイルやアボカドオイルなどの果実油を使うことをお勧めします。果実油は、オメガ6多価不飽和脂肪酸の含有率がはるかに低く、コレステロールに良い影響を与える一価不飽和脂肪酸の含有率が高いため理想的です。これに加えて、ココナッツオイル、ダックファット(鴨脂)、牛脂、ラードも使っても、(すべての油と同様)使用する量は控えめにしたほうが良いでしょう。 また、オリーブオイルを1日当たりテーブルスプーン半分以上摂取する人は、オリーブオイルをまったく摂取しない人と比べて心血管疾患リスクが14%低く、冠動脈心疾患リスクが18%低いことが複数の研究で明らかにされています。ただし、市場には低品質のアボカドオイルやオリーブオイルもたくさん出回っていますので、必ず信頼できるブランドのオイルを買うようにしましょう。 結局、心臓病のリスクは誰でも抱えていますが、普段からの心がけでそのリスクを抑えることは可能だと思います。食物だけでなく、禁煙、減塩、カロリー制限、適度な運動、ストレスのコントロールなどが重要となります。心臓を元気にする生活習慣を心がけましょう。

2024年02月25日

コメント(0)

-

「Think clearly」を読んで

「Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法」を読みました。自己啓発本はこれまで何冊か、読んできましたが、久しぶりに何回も読み直したい良書に出会った喜びがありました。著者のロルフ・ドベリはスイス生まれ。30歳台前半の若さで、スイス航空の子会社数社でCEOを務めた経歴の持ち主で、その後、友人たちと書籍要約サービス会社を設立し、事業家としても成功を収めています。その後、文筆業に力を入れるために経営から退き、活発な執筆活動を行っています。 この本は、スイスとドイツの新聞に連載されていたコラムをまとめたものです。人生を上向きにするための52の思考の道具が集められています。この52の思考の道具を覚えておくと人生をより良くしていくことができます。良い本に出合ったら続けて2回読むことともあったので正にこれは実行すべきと思いましたので早速、実行したいと思います。 よい人生を送るとは「物質的に満たされることではなく、ストレスを引き起こすような考え方を避けて心を充実させること」だとあらためて気づかされます。著者は、「内なる成功こそが、真の成功」と定義しています。 平静な心を保つのは、幸福な人生を送るための最も有効な手段のひとつであり、同時に西洋思想では理想とされる心の状態でもあります。52の思考の道具の出典は大きく分けて三つあります。ひとつめは、過去40年にわたる心理学研究の成果、ふたつ目は、ストア派の思想、三つ目は、多数出版されている投資関連書籍、バリュー投資家の思考です。 人によって刺さる思考の道具は違うかもしれません。私が非常に感銘を受けたのはストア派の思想です。学者ボエティウスの最後の著作「哲学の慰め」は、中世に最も多く読まれた本のひとつだそうですが、この本に登場する「哲学」という女性が教えてくれた、つらい状況を乗り切るためのアドバイスは、ストア派の原理とのことです。 ストア派は、紀元前四世紀のアテネに起源をもつ実践的な哲学の一派で、紀元後最初の二百年間、ローマでは主流学派のひとつに数えられていました。ストア派の代表的な哲学者には、大富豪だったセネカや、奴隷階級のエピクテトス、第十六代ローマ皇帝のマルクス・アウレリウス・アントニヌスらがいます。 今日にいたるまでストア派は、日常生活における疑問に実践的な答えを呈示している唯一の学派です。それ以外の学派や傍流の理論は、知的刺激は与えてくれますが、人生の課題にはほとんど役に立ちません。 グローバル化が進んで世界が複雑になっている現在では、まったく新しい予想外の不幸に見舞われる可能性が十分にあります。つまり、思考の道具を手に入れて精神的な打撃に備える重要性が、これまで以上に高まっています。 世界は厄介ごとや偶然に満ちていて、ときに私たちの人生を混乱させます。幸せかどうかは、高級車や、社会的地位や成功を手にすることや、銀行口座の額で決まるのではありません。ボエティウスが経験したように、それらはどれも、「一度は手にしたと思っても次の瞬間には取り上げられてしまうかもしれないもの」ばかりです。 幸せはあなたの「精神的な砦」の内側にあります。ポルシェのコレクションに精を出して物質的な充実を図るより、砦の内側を充実させよう。死ぬときに墓地で一番裕福な人間になっているよりも「内なる成功」に向けて努力して、いますぐに人生を充実させたほうがいい。その日その日を人生最高傑作の日にしよう。本書のテーマは思考の道具ですが、52の思考の道具があれば、状況に応じて必要な道具の数は異なるのでしょうが、人生の質を向上させるのに十分だと思います。これらの思考の道具を知っているかどうかで、人生の質は決まってくるのだと感じました。

2024年02月24日

コメント(0)

-

ドイツに抜かれ、世界4位に転落した日本のGDP

2023年のドル建て名目GDPが確定し、日本がドイツに抜かれ、世界4位に転落したことで、円安によるもので一時的という論調もあります。人口が日本の7割のドイツに抜かれたのは、ショッキングですが、ドル建て名目GDPに有効性があるのかという疑問を呈する声もあります。2022年春まで1ドルは110円台で推移していた円相場が、年内に140円台まで急落し、現在は150円前後を推移しています。円安局面は既に2年経過しており、そこに日本固有の要因が存在していると言わざるを得ません。円が為替市場で忌避されているのは、日本経済の弱さゆえに長期的かつ全面的に円安が起きていて、その結果としてドイツに追い抜かれていると私は見ています。 ドル建て名目GDPは、経済規模を国際比較するにあたってドル建て名目GDP以外の尺度はあり得ないと思います。経済規模の国際比較に際して本来見るべきは「購買力平価GDP」との意見もあります。しかし、円の購買力平価は信ぴょう性を欠きます。かつては円安が進むと輸出製品の価格競争力が高まり、輸出数量の増加により貿易黒字が拡大し、実需としての円買いを受けて円高が進むという需給調整機能が働きましたが、製造が国内空洞化してしまった現在、そのような経路は機能していません。そのような中、実勢相場より大幅な円高水準に傾いている購買力平価をベースにGDPを比較することは無意味です。例えば、国際通貨基金(IMF)の算出は91円台で購買力平価を出しています。日本人の生活が現に円安を受けて苦しくなっていることを考えれば妥当ではありません。 日本のドル建て名目GDPが拡大したのは2008-12年の5年間だけで、それはリーマンショック後の超円高局面と完全に符合します。つまり、そのような極端な為替変動がなければ、日本の名目GDPは横ばいだったとみています。一方、ドイツはその期間にも着実に右肩上がりで規模を積み上げてきました。その地力の差で2022年以降の歴史的な円安相場が加わったため、ドイツが日本を抜き去る日が前倒しで訪れ、それが2023年というタイミングだったと考えています。ところが、ドイツの人口は8389万人です。日本の人口(1億2404万人)の7割弱なのに経済規模で逆転が起きました。これは非常に衝撃的と言わざるを得ません。経済成長の源泉は、「労働力」「資本」「全要素生産性」ですが、全要素生産性は容易に変化する数字ではないので、結局、労働力と資本が成長率の格差を決めることになります。日本は労働力ではドイツより優位だと思われていたのに逆転されたのは、資本の面で著しく劣っていると考えなければなりません。 IMFの計算については2023暦年の前提は1ドル139.1円です。もし、この前提が現在の1ドル150円であれば、英国やフランスも数年後に日本に追いつく可能性が出てくるという規模感です。2,019年から2023年の名目GDPが世界全体では1.2倍で膨らんでいます。米国は1.26倍、中国は1.23倍、EUは1.17倍と大きくなっているのに、日本は17.3%減少しているので例外的に小さくなっています。日本の名目GDPは世界全体に占めるウェイトが5.9%から4%へと32.2%減も小さくなっています。日本の存在感の低下は、国内にいると気づきにくいですが、海外からみて日本の存在は驚くほどに小さくなっています。企業の労働分配率は一貫して低下しています。つまり、企業は従業員に支払うより、資本分配率を上昇させています。資金は国内設備投資ではなく、海外投融資に回っています。通貨が安くなり、かつ人口減で市場縮小する国内の成長力が乏しいので、企業の投資資金は成長する海外事業へとシフトしています。長い目でみて、従来、円安に寛容だった自民党と公明党は、このように経済構造を弱体化させてきました。政権は、こうした構造にもっと危機感を持たなければなりません。

2024年02月23日

コメント(0)

-

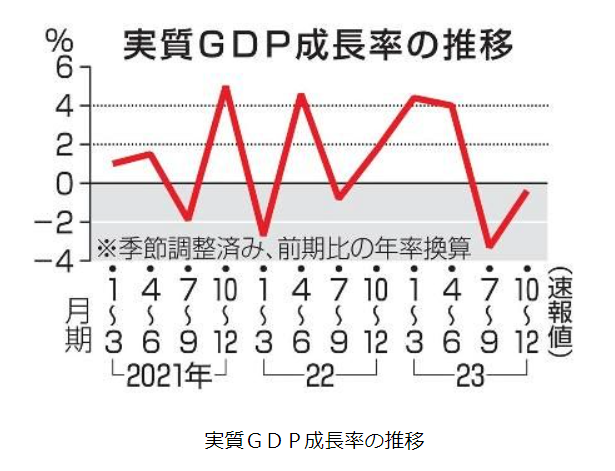

GDPランキングの低下と株価上昇

日本のGDPランキングが3位から4位へ落ちている中、株価はバブル期の最高値を更新する勢いです。これは何を意味するのでしょうか。日本の実質GDPは、前期比年率+1.2%、前期比年率-2.9%と大幅減少となった7-9月期から増加に転じる見通しです。2023年の春闘では賃上げ率が30年ぶりの水準となりましたが、高い物価上昇率が続く中、実質賃金の低下は続き、個人消費の逆風となりました。また、有効求人倍率は2023年を通じて低下傾向、新規求人数は10-12月期に前年比減少幅が加速するなど、雇用情勢の軟化も個人消費の足を引っ張ったと考えられます。 株価については、米国株が強いため、連れ高する形で日経平均株価も堅調に推移しています。日経平均株価は3万8000円の大台を突破しました。日経平均株価の史上最高値は1989年12月29日の大納会でつけた3万8915円です。近い将来、史上最高値を更新するのではないかといわれています。日本株上昇のけん引役は、やはり海外投資家です。1月の月間の買い越し額としては、記録のある1983年以降で7番目の大きさとのことです。おそらく、現物に関して海外勢が売り越しに転じるまで、日本株は強い動きを続けるのでしょう。 日経株価の急騰は、東京エレクトロンやアドバンテスト、英アームを保有するソフトバンクグループなどといった半導体・AI関連株の一部銘柄群が大きく寄与しています。指数寄与度の小さい銘柄群や、半導体・AI関連以外の銘柄群は「物色の蚊帳の外」ですし、短期売買を好む個人投資家の関与度の高い小型グロース株もさえない動きを続けています。つまり、今の相場にうまく乗れている投資家は「指数寄与度の高い値がさ株を買っている」か、または「半導体・AI関連株などの人気テーマ株を買っている」投資家だけなのです。 政府や経団連などは、今年の春闘で30年ぶりとなった昨年を上回る賃上げ率の上昇を目指していますが、実質賃金上昇が年内に前年同期比でプラスに転じることはないでしょう。消費者にとって重要なのは、物価上昇率を上回る賃金上昇率が実現し、実質賃金上昇率が持続的に高まり、生活水準が着実に改善し、将来見通しが明るくなることです。その実現には、少子化対策、労働市場改革、インバウンド戦略、大都市一極集中の是正、外国人労働力の活用などの成長戦略を進めていくことが政府に求められます。それらが成果をあげ、先行き成長率見通しが高まれば、企業は設備投資を活発化させ、それが労働生産性上昇率を高めることに結びつくと思います。しかし、現在の政治に対する国民の不信は、経済の大きな下振れが起こることも予想されます。来年の夏までに実施される衆院議員選挙後に国民の信任を受けた国政によって本当の改革が行われる期待感が醸成されれば、空気が変わることを期待しています。停滞した経済を立て直すには、政治の一新、官僚制の一新から始まるのではないでしょうか。

2024年02月22日

コメント(0)

-

神奈川の中学2年生「10人に1人が貧困家庭」

中学2年生の子供がいる神奈川県内世帯の貧困率が10.1%に上ることが、県が初めて実施した調査で明らかになりました。子供の貧困は学力や進学率と相関関係があるとされ、黒岩知事は分析結果を施策などに反映させる考えを示しました。貧困率は、2022年の世帯所得の中央値の半分(187万5千円)以下で暮らす世帯の割合を示しています。日本の貧困率が高い理由として、高齢者人口の増加が挙げられますが、その面倒をみる労働世代の経済的負担が増え、親の介護費用や生活費、年金など、支出が増えることで経済的に貧しくなる人が増えています。そのほか、「ひとり親世帯の増加」が挙げられます。離婚や未婚の親が子供を単独で育てるケースが多くあり、ひとり親が家計を支える責任を一身に負うことが多いです。特に母子家庭の場合は、子育てと仕事を両立することが難しく、労働環境に制限が生じやすいため、貧困率が高い傾向にあります。 貧困は循環すると言われています。貧しい家庭に生まれた子供が、教育機会に恵まれないことなどが原因で大人になっても低所得の仕事につく結果になり、格差が固定されてしまいます。2014年に「子供の貧困対策の推進に関する法律」が成立して以来、政府は「教育の支援」「保護者の就労の支援」「生活の支援」「経済的な支援」を柱に、様々な対策を進めています。数値を見れば、日本全体の貧困率、子供の貧困率、ひとり親世帯の貧困率は改善しています。それでも昨年7月に厚労省が発表した日本の最新の貧困率は、3年前に比べて改善したものの、米韓にも抜かれ、先進国の中では最悪となっています。日本の子供の貧困率は11.5%、ひとり親世帯の貧困率は44.5%で、日本全体は15.4%です。国民全体では6.5人に1人が貧困、子供は8.7人に1人が貧困であるのに対して、ひとり親の2人に1人が貧困で依然として高い。日本の貧困は以前より改善されているものの、諸外国よりも貧困の割合が高いこと、そして、ひとり親の貧困の割合があまり改善されていないことに大きな問題があるように感じます。 しかし、問題はそれだけに留まらないです。国民生活基礎調査において、日本の相対的貧困は郡部、町村居住者が多いとされ、都市部にから離れた地域に多いと考えられていました。それが、今回、神奈川県の調査では10%を超えるのは信じられない数字と思いました。実態をつかみにくい難しい問題ですが、確実に子供の貧困率は増えていると思います。子供の貧困率を放置すれば、経済的損失は約42.9兆円にものぼると日本財団は発表しています。子供の学習の機会が失われることで就職に影響が出、収入を十分確保できず、税金・社会保障の支払いに支障をきたすからです。日本社会にとって負の循環をこれ以上生み出さないため、また、子供たちの将来の希望を取り戻すために、ひとりでも多くの子供たちを貧困から救い出さなければなりません。子供は、国の未来を表しているのですから。 興味深いことに、アイスランドやデンマーク、ノルウェーといった北欧諸国では、すべての年代と子供の貧困率が低く、高齢者はむしろ全世代の平均を下回っています。手厚い福祉制度が整っているため、高齢者の貧困率は特に低い傾向にあります。日本ユニセフ協会が発表した、先進国の子供の貧困率では、国の所得中央値の60%に満たない世帯に暮らす子供たちは、2018年時点で平均20%。5人に1人の子供が貧困に陥っています。北欧を中心に割合が低いものの、それでもおよそ3人に1人は相対的貧困層です。エストニアや韓国のように、国によっては年代の差が大きく、全体的に働く機会の少ない子供たちや高齢者が貧困に陥りやすいのも現状です。先進国でも米国やオーストラリアもまだまだ比率が高く、世界で貧困をなくす課題に向けて、各国が長期的に取り組まなくてはならない状態です。日本は、労働人口が減少する中で、高齢者を支える国民負担が今後、ますます高くなることが予想されます。高齢化社会とひとり親世帯の増加に対する対応策を急務とし、子供の貧困率を抑える一層の解決策が急がれると思います。

2024年02月21日

コメント(0)

-

栗山英樹THE TOP INTERVIEW~岡藤正広氏

野球のWBCで世界一に輝いた栗山英樹が経済界のトップを直撃、日本の未来を考える。1月に放送された「栗山英樹THE TOP INTERVIEW」を NHKの再放送で見ました。激動と混迷の時代を生き抜くヒントを探る「対談ドキュメント」で、第二回は伊藤忠商事会長の岡藤正広氏。岡藤氏は「朝型勤務」や「残業禁止」などユニークな改革を次々と行い、「万年4位」だった会社を業界トップレベルまでに成長させた名経営者にして総合商社の「革命児」といわれています。なぜ時代に即した変革ができるのか?どうすれば人を変え、組織を変えることができるのか?先人たちの「言葉」を支えに勝負の世界で生きてきた名将・栗山ならではの鋭い視点で、「従来の常識を変える」「逆境への向き合い方」などをテーマに珠玉の言葉を引き出しています。 岡藤氏は、大阪生まれで、家は卸商を営んでいました。高校生のときに父親を脳溢血で亡くし、自らも結核になり、大変苦労したそうです。自らを予習・準備を大切する慎重で悲観主義者であると語っていました。不安を払拭するために準備をし、基本に忠実かつ慎重であることが決断をするときに必要と感じ、今までやってきたことを踏襲、時代に合わないものを微調整するというスタンスで経営を行ってきました。普段からメモを取る習慣があり、気づいたことを書いています。それは、お客様など人に会うときに話す内容として参考になるものを書いているそうです。腰を低く、お客様に寄り添う。商社マンという言葉はエリート臭がするので嫌いだ。商人のほうが相応しいとして、「ひとりの商人、無数の使命」という言葉を社員の心をひとつにするため掲げています。お客様は9時から仕事しているため、フレックスタイムを朝型勤務に変更、20時以降の残業を禁止、会議数の6割削減などの改革を行いましたが、これらは無理に押さず、半年かけて賛同者を増やし、問題点を解決してきました。会社が従業員にまず”Give”する、だから”Take”するという姿勢です。 岡藤氏は、逆境への向き合い方として、「商人はとにかくお客様のところへ行け」を信条としています。逆境のときは、無心に与えられた仕事をコツコツとやる。そうすると次のステップが見えてきます。失敗してもそれは自分の成長の糧にすることが大事です。かつて日銀総裁だった井上準之助の「人格者を信用するな」という座右の銘を持ち、斬新な発想は優等生から生まれない、優等生ばかりでは会社は伸びないと考えており、多様性を重視しているとのことでした。優等生は概して保守的、常識的だそうです。2024年、激動と混迷の時代を生きるスタンスとして、日ごろからいろいろなことを考えていることが大事。自信のないものはトップを走らない、2-3番手で準備を進めて慎重に探りながら前に進むことが重要と考えています。日本は、良いものさえ作れば売れるというプロダクトアウト思想が支配的だが、中国や韓国では安くて良いものを買ってブランドなどの付加価値をつけて高く売るというマーケットインの思想が支配的だ。後者のポイントは非常に大事で、これはハードよりソフトが重要でどういう商いをするかが大切であることを意味している。商社には勝ち戦に強い体育会系の人間が多い。負けているときにどうするかが重要になってくる。栗山氏はそういう時は普通にやっていては勝てないので思い切って勝負するとこれまでの野球人生を振り返って述べていました。岡藤氏は、0-1でも0-10でも負けは負けで野球の世界は捨て試合を作れるが、ビジネスの世界では、損害額が問題となってくるので、損切り、損は最小に抑えるという負け方が大事になってくると語っていました。 面白かったのは、経営者をいつまで続けるかについての話でした。岡藤氏は、2015年の世界野球WBSCプレミア12の準決勝を例えに挙げています。この試合は、日本が8回まで3対0でリードしながらも、土壇場の9回に韓国に4点を奪われて逆転負けを喫したものでした(韓国はそのまま決勝でも勝って、優勝を飾る)。先発は大谷選手だったのですが、6回までノーヒットに抑えるなど強力韓国打線を一切寄せ付けず、7回85球を投げて1安打無失点、2塁すら踏ませずに計11奪三振の快投劇を演じてマウンドを降りました。日本打線は、その後の7回と8回は追加点のチャンスがありながら点が取れず、逆に勝利を目前にした土壇場の9回の韓国の攻撃で逆転負けを喫しました。岡藤氏は、この時の負けを自らの教訓とし、勢いのある時は続けるのが良い、調子が良いときに交代はいけないと思ったそうです。勝負の綾は流れにあるということだと思いますが、ひとりのビジネスマンは野球の試合から自らの引き際・人の交代機について考えたのだと思います。

2024年02月20日

コメント(0)

-

「働く女子と罪悪感」を読んで

浜田敬子さんの「働く女子と罪悪感」を読んでショックを受けた。雇用機会均等法は、ちょうど私が大学を卒業し、就職した年に発効したのですが、同世代の女性がこんなに酷い環境で仕事をしていたとは、信じられない思いがしました。浜田敬子さんが大学を卒業して最初に就職したのは朝日新聞社だったのですが、そこは露骨に男性の縦型社会で女性は戦力としてみなされていなかったそうです。長時間労働が当たり前、おまけに不規則とあって、浜田敬子さんは、仕事に必死に食らいついていった。酷い思いを何度もしながら。同世代の女性は、それに耐え、しかし、結婚・出産を機に退職してしまいます。理由は、長時間労働を続けられないと考えるからです。 今の世代は、逆に、その結婚・出産後を考えて、学生の時から就職活動をするそうだ。出産後も働き続けられるかを心配している。大きな違いは、今は、男性の給与だけでは心もとないから、夫婦共働きがスタンダードになっていることにある。浜田敬子さんは、仕事が生きがいになったから、何としてでも働き続けたいと思った。しかし、今の世代は生きていくために働き続けなければならないから働き続けたいようだ。男性の育休参加など環境整備はされてきているが、まだまだ日本はジェンダー・ギャップでは世界の後進国であり、近隣の中国や韓国よりジェンダー・ギャップ指数では下位に甘んじている。 以前のブログにも書きましたが、日本のジェンダー・ギャップ問題の解消は待ったなしの状況に来ていると思います。それは、少子高齢化が進んでいるからです。日本のGDPが世界3位から4位に落ち、近いうちに5位に落ちると言われています。このまま、落ち続けるのは必至でしょう。IMFから発表された2024年の一人当たりGDPランキングも韓国に抜かれる見通しです。企業は、二つの大きな改革を迫られています。ひとつは縮小する国内市場ではレッド・オーシャンなので、海外市場に活路を見出さなければならないこと。ふたつは、人の働き方改革です。働き方改革は、労働時間を減らすだけではダメで、女性の働く環境を改善することとチャンスを男性と同等に与えることです。女性は、男性とは体のつくりも違うので女性にとって働きやすい環境を考える必要があるのと、女性的な視点がダイバーシティにとって非常に重要なので管理職や経営層の半数は女性が占める必要があります。この改革を断行しなければ、日本企業に未来はないと思います。 長時間労働(といっても会社に長く居座るだけの非効率労働)をしていては良い仕事はできないというのは世界の常識ですが、日本ではまだこの悪習がはびこっているようです。人生百年時代を迎えて、八十歳まで働くことを考えれば、社会も個人も変わっていなかればならないと思います。働くことが好きだといえる社会、個人が健全だと思いますが、今の日本、特に男性たちを見ていると、日本人的な働き方のぬるま湯に浸かっているだけに見えます。男性管理職は、特に女性の力を引き出し、次のステップに引き上げることを考えなければ、会社全体にとって大きな損失となることを肝に銘じるべきだと思いました。

2024年02月19日

コメント(0)

-

【JRFU】廣瀬俊朗&エディー・ジョーンズ 「超速ラグビー」~速さとは何か~

2015年のWorld Cup England大会で南アフリカを破るなど、それまで負け続けていた日本代表を転換させたエディー・ジョーンズ氏が二度目のヘッドコーチとなり、日本ラグビーのビジョンを語っていました。前回、主将に任命され、エディー・ジョーンズ氏の信頼も厚い廣瀬俊朗氏がモデレーターとなって対談しています。どうすればこれからの日本を差別化できるか、エディー・ジョーンズ氏は「超速ラグビー」というキーワードを掲げています。日本人選手は、体は大きくないが、もっと速くなれるし、もっと速く考えることもできる。試合の流れを変えることができる。日本のラグビーは、海外のラグビーと比べてとても速い。素早くプレーし、勝つチャンスを得ることに長けている。エディー・ジョーンズ氏は、日本ラグビーのアイデンティティーは速さにあると考えています。行動が速いというだけでなく、個人の思考が速い、集団的思考も速い。明確な方向性を持ち、相手よりも速く実行することを意味しています。発展させたいのは、日本らしい速さで相手を上回ると言っています。クイック・リスタートなど判断の速いプレー、プレーが途切れた後の判断、局面打開に仕掛けがありそうだと感じました。 平均的な選手、良い選手、偉大な選手を分けるものは、フィジカルではなくメンタリティにある。試合のすべての瞬間に参加し、このプレーを終えたら次に何をするかを考えている。チェスリン・コルビ、クワッガ・スミス、リッチー・モウンガは日本人と身体サイズは同じくらいだが、彼らのメンタリティ、試合のプレーに違いがある。それこそが日本人選手が培わなければならないところと看破しています。ラグビーは複雑なスポーツで、プレーヤーのゲームだ。試合をリードするのは選手たちだ。だからこそ、より優れたリーダーを作らなければならない。柔軟性と適応力を備えたリーダーシップ・グループを作ることに懸命に取り組まなければならない。チームのリーダーシップがチームを前進させる。強いリーダーシップで結束が固いと試合で負けにくい。結束が弱いと試合に負けやすくなる。かつてと違い、プロ化し、ラグビーを仕事とする選手が増えてきた。仕事以外にラグビーの話をしたくないようではダメだ。ラグビーは複雑なゲームだからそれについて話し合い、試合だってたくさん見る必要がある。自由時間にラグビーについて語り合う環境にできるか。ニュージーランドもそうしてきたが、私たちがいつも心がけていることのひとつは少人数のグループを作り、そこで試合について話し合うことが重要だ。 やはり、世界一になるという願望を持ってベストな選手になると決意すること。野球の大谷選手が良い例だ。若い選手が海外に行ってプレーし、ゲームをコントロールする方法を学ぶのは素晴らしい経験だ。オールブラックスで95キャップを持っているサム・ケインは日本に来てボール・キャリア―になりたがっている。彼自身は試合の流れを変えたがっている。どんな選手にとっても海外経験を積むことで学ぶ道が開けることは間違いないと思う。学習の意欲が広がる、文化的理解が深まる。他人と違うことをする勇気は日本ラグビーの大きな課題である。五郎丸はいい例だと思う。おそらく入団したての頃は早稲田大で一番になることしか考えていなかっただろう。海外でプレーすることなど考えもしなかった。それからヤマハに行き、ヤマハで最高の選手になった。彼が初めて日本代表に来た時のことを思い出してほしい。決して最も熱心な選手ではなかった。でも変わった。何かが変わった。そしてワールドカップに出場しベスト15選手に入るプレーをした。おそらく海外に行くことを望んでいなかったであろう、この男がフランスとオーストラリアでプレーする。一人の選手が成し遂げたこととしてすごいことだ。 この世に魔法は存在しないと思う。常に計画、準備、練習に尽きる。だから、計画に関しては特に今、スタッフの質がとても重要だ。スタッフは1人や2人だけではない。選手が活躍できる最高の環境を提供するためには20人のスタッフがチームとして協力する必要がある。それから、準備という点では日本は特にテクノロジーの活用に目をむけなければならないと思う。それがスタートラインだ。それで私たちは世界の他の国とも競い合える。選手たちの実質的な学習のためテクノロジーを活用していくことも考えている。だから今、様々なパートナーとテクノロジーの活用について話し合っている最中だ。そして3つ目は練習だ。大きなポイントはどれだけハードに練習するかではない。どのようにトレーニングに打ち込むかだ。さらに上を目指して上手くなるためにトレーニングに臨む。そしてトレーニングのたびに上手くなっていく。これは簡単なことではない。最も難しいことだ。その努力によってより精神的な集中力は上がり、精神面でもチームで協力しあえるようになる。これはイングランド代表のとき、私が最も努力してきた点でもある。リーグワンはトップレベルの大会として世界中で見られている。これはクラブとJRFUの間の計画であり、一丸となってやる必要があるのだが、私たちはこのレベルの高い競争をこれからも上げ続け、素晴らしい外国人選手を獲得する必要があると同時に日本人選手も発掘し、レベルを高めていく必要がある。現時点でのバランスは外国人選手の誘致に傾いているが、より日本人選手の発掘・育成にも力を入れていくべきだと考えている。そのためには戦略的な計画が必要だ。日本ラグビーのユニークなところは、全員が協力し、クラブチームとJRFU(協会)、そして代表チームの監督が協力して責任を分かち合い、ゲームの開発にかかわっていかなければいけない。【JRFU】廣瀬俊朗&エディー・ジョーンズ 「超速ラグビー」~速さとは何か~

2024年02月18日

コメント(0)

-

栗山英樹THE TOP INTERVIEW~柳井正氏

野球のWBCで世界一に輝いた栗山英樹が経済界のトップを直撃、日本の未来を考える。1月に放送された「栗山英樹THE TOP INTERVIEW」を NHKの再放送で見ました。第一回はファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏。少子高齢化が進む日本において、もはや、国内市場は縮小していくだけで椅子取りゲームでしかなく、成長するには海外市場で活路を開くしかありませんが、その先頭を走っているのがUNIQLOなのだと思います。柳井氏は冒頭に戦略という言葉は嫌いだ、覚悟のほうが大事と言っていました。世界一になるという覚悟と個々に強くなければ全体が強くならないという話が印象的でした。少子高齢化社会を迎えた日本は、もはや国内市場をあてにしてはいけない。世界に目を向けていかなければ、成長はないのは明白です。世界一になるという覚悟をもっていかなければならないという言葉は、縮小均衡を選ぶ企業が多い、今の日本企業に一番必要なことだと思いました。 意外と感じたことは、リーダーシップを語ったところでした。柳井氏自身がカリスマ的リーダーシップの典型だと思っていたのですが、柳井氏の考えるリーダーシップは違っていました。人は裸の王様になりたがる。自部署のことだけ一生懸命ではダメで会社全体を見る目を持っていることが必要。横一線でリーダーを作っていかなければならない。会社の中のいろいろな問題を自分の問題と捉えなければならない。自分の人生、小さな成功を目指しても仕方がない。一生をかけてやることを早く決めて努力することが必要ということでした。リーダーひとりではダメで、みんなが協力しないと勝てない。そのためにはひとりひとりがリーダーシップを持っていかなければ強い組織、会社にならない。全員同格で、横一線で勝ちに行く姿勢が大事。強い会社は、全員一緒、全員が超一流、人選がすごいということでした。 能力を育てるか、人を外から引っ張ってくるか。能力だけではだめで、その能力が組織にフィットしないといけない。自前で育成したチームは強い。よそから強い選手を連れてきたチームは弱い。育成して組織を強くしていかなければならない。部下に自分の人生がよかったと思うようにしてあげないといけない。失敗した部下、悩む部下には、「自分で考えろ」が基本。失敗したと思っていない人が多い。正確に伝えてあげるのが一番いい。それから自分で考える。どのように自分は変わるのか。本人が変わらない限り、同じ失敗を繰り返す。現実は連戦連敗。それくらい厳しくみる。自分一人でできる仕事はない。人材育成は、型にはめるのではなく、その人の長所にあった環境をつくってあげることが大事。会社全体が良くならない限り、自分の将来はないと思わないといけない。全員がリーダーにならないと自分の人生が面白くならない。 統計によると7割の若い人たちは管理職に魅力がないと考えているらしい。柳井氏は、管理職は必要ないと考えていました。管理という言葉がいけない。情報は自分で取りに行く以外ない。上司は気づかなければならない。悪い話が全然聞こえてこない、自慢話ばかりするような人はいい人でない。これからのリーダーは、ビジョンを持つこと。将来、こうなる、こうなりたい、こうなれると言えるリーダーにならなければならない。トップダウンあってのボトムアップ。若い人には、希望をもって生きてもらいたいということを言って番組は終わりました。自分自身を知ること、自分は何をやりたいのか、そこにたどり着くにはどのようにしていくのか。それを早くから覚悟を決めて取り組む。会社を動かしていくのはひとりひとりの姿勢が大事で会社はその環境を準備し、育成して組織を強くしていくことが大事なのだと思いました。

2024年02月17日

コメント(0)

-

クロスボーダー・マッチとエディー・ジャパン始動!

2/3(土)と2/10(土)に秩父宮ラグビー場でクロスボーダー・ラグビーを観戦に行った。2/3(土)の昨季4位の東京サンゴリアスとスーパーラグビー昨季3位のブルーズの試合は、試合強度の差でブルーズの圧勝だった。東京サンゴリアスの目玉選手であるサム・ケインとチェスリン・コルビが不在、そのほか、シーズン中であることを考慮し、主力選手の半数近くは出場しなかったが、スーパーラグビーのブルーズもシーズン前なので主力選手は同様にフル出場しなかった。2/10(土)の昨季優勝のスピアーズ東京ベイとスーパーラグビー昨季2位のチーフスの試合は、接戦を演じた。チーフスは前週、昨季2位の埼玉ワイルドナイツに敗れていたので勝ちに来ていた。しかし、スピアーズ東京ベイは、東京サンゴリアスと同様、主力選手がほとんど出場しなかったので若手に経験を積ませるための練習試合の位置づけのようだった。昨季、スーパーラグビーの2位と3位のチームに対して、リーグワンの上位4チームが試合をして、リーグワン勢は1勝3敗の結果だった。 世界最高のクラブラグビーリーグである、スーパーラグビーを日本で見る機会はほとんどないので、非常に楽しみにしていたが、スーパーラグビー側はシーズン前、リーグワン側は際、シーズン真っ最中のため、勝負にこだわった真剣試合とは言えなかったのが寂しかった。埼玉ワイルドナイツのように、ベストメンバーで臨めば、負けたリーグワンの3チームも勝つ可能性があったと思えるだけに余計に残念に思った。しかし、クロスボーダー・ラグビーは、いずれ世界クラブラグビー選手権につなげていく構想があるようなので、何とか、知恵を出して継続開催してほしいところだ。問題は開催時期、スーパーラグビーは2月開幕で8月まで、リーグワンは12月開幕で5月までなので、今回のようなタイミングでは真剣試合にはなりにくい。やはり、互いにシーズン終了後に行うのが望ましいので季節を考えると9月頃に行われるのが望ましいが、日本はまだ暑いのでスーパーラグビー終了後のニュージーランドで開催するのが現実的かもしれない。北半球と南半球では、気候が正反対なのでこの点も問題。 いずれにせよ、ラグビーの人気を上げ、たくさんの人がスタジアムに観戦に来てもらうことが必要ですが、試合内容が練習試合であってはいけないと思います。また、真の世界一を決めるのであれば、報酬、内容もそれなりのものを準備しなければ前提として成立しません。南半球は、スーパーラグビー、南半球チャンピオンシップとクラブ、国代表で試合は頻繁に行っている。南半球が世界で一位を数多く保持しているのも、クラブ間、国代表間の試合を年間通して数多く行っていることが一番の強みの源泉となっているのだろう。日本は、アジアなので、レベルも低く、南半球か欧州に行かないと強化できない。時差を考えれば、オセアニアのチーム、国と試合を多く行うのが良いと思う。それゆえ、日本ラグビー協会は、ニュージーランド協会とオーストラリア協会と相互の連携を深める覚書を結び、代表チームが定期的に試合を行うことにしたのだろう。 クロスボーダー・ラグビーの試合が行われた時期、エディージョーンズの日本代表が福岡で合宿スタートした。クロスボーダー・ラグビーに参加の4チーム以外のチーム、大学からの招集となったが、帝京大の青木恵斗、京産大の石橋チューカ、土永、高木と将来楽しみな選手も現れてきた。これらの若手をインターナショナル選手として育成するのも日本協会の仕事である。二十歳前後の選手が世界のラグビーに出ていく機会を増やして、日本代表のラグビー強化に貢献することを望みます。私たちファンは、ラグビー場に足を運んで観戦することで日本のラグビー発展に貢献したいと思います。

2024年02月16日

コメント(0)

-

ウェルビーイング経営

Well-being(ウェルビーイング)とは、心身と社会的な健康を意味する概念です。「Well(よい)」と「Being(状態)」が組み合わさった言葉で、心身ともに満たされた状態を表します。Well-beingは、身体的、精神的に健康な状態であるだけでなく、社会的、経済的に良好で満たされている状態にあることを意味します。Well-beingは「幸福」とも訳されますが、Happinessとはニュアンスが異なります。違いは、Happinessが「瞬間的」に幸せな心理状態、Well-beingは「持続的」というニュアンスが含まれる点です。 ウェルビーイング経営とは、従業員が身体的、精神的、社会的に満たされるように組織の環境を整えていく経営手法です。従業員や組織全体、消費者、地域社会といった「すべてのステークホルダーの幸福を追求するための経営手法」という広義の意味で使われることもあります。ウェルビーイング経営の目的は、社員の意欲、モチベーション、エンゲージメントを高め、業績向上につなげていくことです。ウェルビーイング経営は、健康経営のさらに先を目指す概念として、近年、多くの企業から注目を集めています。 近年、ウェルビーイング経営が注目を集めている理由には、労働力人口の減少と働き方改革といった社会的な背景があります。優秀な人材を確保するためには、より従業員にとって魅力的な職場環境をつくる必要が生まれてきたのです。従業員の多くはワーク・ライフ・バランスを保って働ける職場を求めています。従業員を長時間会社に縛り付けてハードワークを強いるような働き方は、許容されなくなったとも言えます。様々なバックグラウンドや考え方の従業員が一つの企業で一緒に働くには、ダイバーシティ(多様性)の実現も従業員ひとりひとりの価値観を尊重するための考え方として、ウェルビーイング経営が必要とされています。 長期的に見れば、ウェルビーイング経営を実践すればモチベーションの向上や離職防止によって利益につながっていきます。一方で、短期的には利益を逃すような決断が求められたり、すぐには売り上げにつながらない取り組みにコストをかけたりする可能性もあります。そもそも会社が十分な利益を出せていないようでは、従業員を幸福にすることは難しいでしょう。ウェルビーイング経営は、企業の利益至上主義への反発が背景にある概念です。実際にウェルビーイング経営を進めるうえで最も大きな壁となるのが、社員にとっての幸福と利益の追求が相反してしまうケースですが、利益を追い求めることが悪いことではありません。利益を出すための活動とうまくバランスを取りながら、従業員やステークホルダーにとっての幸福を追い求めていくことが大切です。

2024年02月15日

コメント(0)

-

政治資金規正法と外国人の政治介入

連日、自民党の裏金問題、統一教会との癒着問題が報道されています。自民党の政治資金規正法違反事件では、献金や収支報告のデジタル化の遅れも鮮明になった。米国では収支をデータベースとして開示するだけでなく、透明性が高い電子決済による献金も普及している。日本は現金での授受が残り、収支報告も詳細を調べるのは容易ではない。政治資金の流れを検証しやすい仕組みが求められています。 また、日本は政治資金を見張る独立性がある公的監視機関がありません。米国などで独立した委員会や機関が強い権限をもってチェックする仕組みがあるのとは対照的です。客観的な目で資金の流れを把握する仕組みを欠いていては、「政治と金の問題」を巡る疑念の払拭は難しいと思います。民主政治の担い手である有権者と候補者や議員の行動を規律する選挙資金規正法には民主主義とは何かということが体現されていなければなりません。しかし、規正法を制定するのは民主的な選挙によって選出された議員でありますが、その合憲性を審査する裁判官は選挙によって選出されていません。このことは、民主的基礎を持たない裁判官が、民主的過程から生まれた法を違憲と判断できるのはなぜかという、違憲審査の正当化を巡る議論へとつながっていきます。盛山正仁文部科学相が旧統一教会の関連団体の選挙支援を受けていた疑惑で、推薦確認書に署名していた可能性も明らかになっている。岸田首相に近い盛山氏は、宗教行政を所管する文科省のトップで、昨年10月に教団に対する解散命令請求を行った当事者です。自民党議員の教団との密接な関係は、被害者救済や、これから本格化する教団との裁判で利益相反を疑われることになります。最も危険なのは、旧統一教会のように実質は外国勢力による日本の政治への介入だと思います。 米国では、外国人等の政治献金だけでなく、企業献金も原則禁止です。また、適法とされる企業PACの政治献金についても、その過程における外国人・外国親会社の介在や、法の抜け道に対する規制が厳格化されてきました。英国では、原則として献金主体を選挙人名簿登録者及び現に国内で事業を行う国内会社に限定しています。選挙人名簿登録者には、外国人の英連邦市民や欧州連合市民が含まれています。ドイツでは、国外政治資金の国内流入を規制しており、米英とは視点を異にしています。フランスでは、外国及び外国法人の政治献金さらに企業献金は禁止であるが、外国人個人は禁止対象外になっています。 日本の政治資金規正法にも外国人、外国法人または外資系企業等による政治資金の収受を禁止する規定があり、「日本の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から設けられたもの」とされています。外国人等の政治献金を禁止する立法趣旨は、諸外国でもおおむね同様であると思われます。しかし、英国のように「英国で起きることは、英国で生活し、働く者の関心事であり、政党は、この国に真の利害関係を持たない個人や法人による海外からの寄付をその財源とすべきではない」とされています。現行の規制が法人の国際化等に伴う外国人持ち株比率の上昇により実情にそぐわなくなってきていると感じます。市場のグローバル化に対応しつつ、我が国の実効性のある政治資金制度を検討していくうえで外国の事例はおおいに参考にすべきと思います。

2024年02月14日

コメント(0)

-

コミュニケーションの変化と人間関係への影響

新たなデジタルツールの登場や社会環境の変化を受けて、コミュニケーションのトレンドは日々変化してきています。かつてはメールでのやりとりが主流で、ビジネスメールでは、フォーマルな挨拶や締めくくりが慣習とされていました。しかし、今日ではチャットや短いメールなどが広まり、簡潔で直接的なコミュニケーションが一般的になりつつあります。この変化により、従来のメールで期待されていた礼儀正しい言葉遣いや、礼儀正しいやりとりが大幅に省略されています。リモートワークの普及で、オフィスで面と向かってコミュニケーションすることが減少、これに伴い、非公式コミュニケーションスタイルが増え、ビジネスマナーに対する意識が薄れてきていることがあります。 例えば、依頼のメールに対してお断りのメールを返すと、その後のやりとりが途絶えてしまうことが多い。以前であれば、「承知しました。次回、また何かあればよろしくお願いします」という短い返事が先方から送られてきて、そこで終了となるのが普通であった。しかし、最近はそのような返信がない。「一往復半」のやりとりではなく、「一往復」で終わるのが現代のビジネスパーソンのコミュニケーションとして定着しつつあります。労働時間管理が厳しく言われるようになり、できるだけ効率的に業務をこなすことが求められるようになったことも背景にあると思います。短く効率的に仕事を進めることが最優先なので、余計な作業はできるだけ排除、それは相手にとっても同じなので、相手に不要な時間を使わせないような配慮が必要であると若手社員を中心に考えているようです。このようなことから、最後の返信を省くことは、現代のビジネス環境においては不適切ではなく、タイムパフォーマンスからみても正当化でき、相手にとっても余計な時間を使わせないのが正しい行動であると捉えられているようです。 ビジネス環境や時代が変われば、正しい行動も変わります。マナーの変化も歴史的にも珍しいことではありません。最後の返信を返さないことについても、それが会社にとって得であるか、または本当にコストパフォーマンスの良い行動かどうかを再考したほうが良いと考えられます。もちろん、今の中高年が完全に引退する頃には、旧来の丁寧なビジネスメールのやりとりのようなコミュニケーションは「不謹慎」「時代遅れ」「非常識」と糾弾されるようにさえなるかもしれません。今は、タイムパフォーマンス、コストパフォーマンスを重視するので、それ以外はなかなか受け入れられないのでしょう。 しかし、「仕事でも、交友でも、男女のつきあいでも、結局のところ、私たちには対人関係以外の課題はないようにみえる」とアドラーが指摘しているように、人生の課題はすべて「人と人との結びつき」に関するものだと思うのです。ビジネスでいえば、顧客との結びつきがビジネスの課題ということです。アドラーは人と人との結びつきを「共同体感覚」と呼びましたが、そこで必要なのは「人は対等である」ということ。親と子も、教師と生徒も、社会における上司と部下も「対等」でなければならないということです。もちろん、職分の差や役職による上下関係があって当然ですが、概して相手と良好な関係を築くには時間がかかるものです。今のようにタイムパフォーマンスばかりを追求していたら本質を見失うのではないでしょうか。ビジネスは上司と部下以外に顧客との関係もあります。良好な関係を築くためのあるべきコミュニケーションはタイムパフォーマンスやコストパフォーマンスを重視していれば、長期的には逆効果になります。近視眼的な意思決定ばかりしていたり、人間としてどうすべきかを考えて礼節をわきまえないと長期的にはリターンが低くなってしまうことを私たちは認識しておかなければならないと思います。

2024年02月13日

コメント(0)

-

日本のジェンダー・ギャップは大問題

世界経済フォーラムが2023年6月21日に”Global Gender Gap Report 2023”を発表し、その中で、各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数”Gender Gap Index: GGI”を発表しました。この指数は、経済・教育・医療・政治の4分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を示しています。2023年の日本の総合スコアは、0.647(2021年は0.650)、順位は146か国中125位(2021年は156か国中116位)でした。日本の場合、原因は経済分野と政治分野でのスコアが総合順位を下げていることにあります。リーダーシップを発揮すべき分野で、評価が著しく低いことに起因しているといえるでしょう。日本のジェンダー・ギャップ指数は、世界からみても低い順位で隣の韓国や中国より低かったのは衝撃でした(韓国は105位、中国は107位)。 逆に1位はアイスランド、2位はノルウェー、3位はフィンランドと北欧が占めています。理由は、北欧は地方自治、基礎自治体への地方分権が進んでおり、高福祉高負担の福祉国家は、議員構成が非常に多様だからです。ノルウェーでは首相は女性。閣僚の約半数が女性です。性別だけでなく年齢も幅広い。18歳になる年から議員になれるので、地方議会には高校生の議員もいます。北欧では「議会の風景は、社会を反映する鏡でなければいけない」と言われます。4位のニュージーランド、6位のドイツ、15位の英国は既に女性首相を輩出したので女性がリーダーシップを発揮した実績がある国々です。日本はジェンダー・ギャップが問題だから、企業では女性が働く職場環境が悪く、政治では麻生発言のような世界の笑いものになるような恥ずかしい事態が起こるのです。 日本は議員の大半が高齢の男性。若者や女性の求めていることが、政治に反映されにくい構造になっています。日本の若者の投票率が低いとよく問題視されますが、私は当たり前だと思います。日本人は自分の1票で何かを変えられると思っている人が少ない。それは「おじさん」以外の人が、物事を決めるテーブルに座っていなかったからです。国会など政治の意思決定の場のほとんどを高齢の男性が占めている。自分たちが何を求めたとしても、決めるのは「おじさん」。それでは女性や若者が自信も自覚も持てないと思います。政治が他人事になります。比喩的に言うと、北欧の「決定のテーブル」は丸く、日本は長方形です。日本は上座と下座があって、上座に座る偉い人の意見ばかりが通る。北欧は丸いテーブルで、座った人みんなに発言権があるイメージです。丸いテーブルにいろいろな人が座れたら、「選挙に行こう」と言わなくても、自然と投票に行くようになります。「自分の力で政治が動く」と思えるようになるからです。 少子高齢化で労働人口が縮小していく中、ジェンダー・ギャップ問題の解消はまったなしです。米国企業でさえ、女性を強制的に管理職に登用し、女性比率を数値目標として、毎年、厳しくその進捗をはかっています。日本もそれくらい政治や経済の分野でジェンダー・ギャップ問題の解消を行わなければなりません。ジェンダーによって関心の高い政策テーマは違います。例えば、女性は教育や子育て政策に敏感です。北欧諸国では、子育て支援の充実している国が多く、出生率が高い国も少なくありません。フィンランドでは、7歳から16歳までの義務教育期間が設けられており、授業料や教科書、教材、交通費、給食などが無償で提供されています。自主性を大切にする子育てが基本とされ、学校へ行くことが義務ではなく、学ぶ行為そのものを義務としています。親や保護者は子供の学習を成立させることに注力し、学習環境を整えることが義務なのです。日本のように全国共通テストがなく、学生同士での競争が少ないことも特徴です。ノルウェーでは、保育園を「就学前の幼児教育の場」と位置付けており、希望すれば誰でも保育園に入れます。またスウェーデンでは、両親の育児休業制度や所得制限のない児童手当など保証が充実しており、男女とも子育てしやすい環境が整っています。北欧では、子供と対等な立場で問いかけ、対話することで子供が自分や他者の価値観を知るきっかけとなる存在として大人が接します。親も完璧でなくてもよく、ありのままの自分で喜怒哀楽を出しながら、子供と対話していきます。北欧の幸福度が高い理由は、信頼できる広範な福祉給付、低い汚職レベル、機能する民主主義や国会制度があります。市民の自律性や自由度の高さ、そして互いに対する社会的信頼が人生の満足度の高さに寄与すると思うのです。ジェンダー・ギャップ問題の解消は日本の急務だと考えます。(参考)そういったジェンダー・ギャップから起こる問題のさらなる例がありましたので引用します。「生徒よりも講師募集のほうが人が集まる」ヨガインストラクターの労働実態 #生活危機

2024年02月12日

コメント(0)

-

日本の政治家に脱税は許されるのか

自民党の安倍派を中心に岸田派、二階派と巨額の裏金作りで実態として使途不明金から脱税していたことが明らかになりました。この裏金問題、不可解なことが多く、なぜなのかと思うことがあるのは、私だけではなく、多くの人が思っていることでしょう。まず、検察が捜査に入って、結果、使途不明金の金額が4,000万円以上は起訴、4,000万円未満は不起訴という点が最大の謎でしょう。一般では、1円でも脱税扱いされるのに政治家は特別というのもおかしな話です。次に、この問題は検察が早々に捜査を終え、多くの自民党議員が脱税しているのに国税庁も動かないという不可解さです。これは、行政の政治家への忖度、政治と行政の癒着なのかと疑わざるを得ません。自民党の裏金問題とは、所属する議員がパーティを開き、資金を集めるのですが、そのパーティ券の販売ノルマを超えて集めた収入を議員側に還流させ、派閥の収支報告書に記載していなかったので課税もなく、そのまま議員の懐に入っていたとされるものです。2022年までの5年間でおよそ5億円に上るとされていますが、自民党の体質からいえば、もっと過去からさかのぼれば、相当な額に上ると言われています。この問題では、寄付に比べて氏名等の公開基準が緩いパーティ券収入が政治資金集めの抜け道になると以前から指摘されてきました。このスキームは自民党の存在意義であり、根幹部分なのだと思います。政治と金の問題は以前から深刻であり、政治資金による政治腐敗の防止を図るため、議員立法により、政治団体が使用する政治資金の収支の公開方法などを定めだ、政治資金規正法が成立、1948年に施行されました。政治活動の公平性や透明性を確保することが目的です。政治資金規正法では、政治団体に対し、収支を記した「政治資金収支報告書」を毎年提出することを義務付けています。政治団体の収入、支出、資産等を記載した収支報告書を公開することによって、政治資金の収支状況を国民の前に明らかにすることを目的としています。しかし、金権政治はこれまで度々問題となっており、その支出が不明、政治資金規正法違反は会計担当者の責任に限定され、政治家まで責任を問われる連座法が選挙違反のように適用されていないのでザル法といわざるを得ません。政治資金規正法の検討に有識者を入れた第三者機関に諮問しなかったのは議員の恣意的行為としか思えません。政治家には国庫から多額の支給(政党交付金、歳費、秘書等)がされているのに企業、団体献金を認めているために業者と政党、政治家の癒着が発生、公共工事の受注、補助金の交付等の見返り、わいろ等が起こっているのに加え、企業ぐるみの政治家応援のため、国民の選挙権侵害も現実に起こっていることが考えられます。これまで、政治改革、行政改革が叫ばれてきましたが、結局、政治家、行政は自らの利益を守るため、民意や国益より自分たちの利権を優先して改革のふりをしてきたことが明確になったのではないでしょうか。国のため、国民のため、政治が行われ、行政が機能するよう、心ある市民社会が今ほど声をあげ、立ち上がることが必要だと思います。絶対的安定多数議席を衆参両院で有する自民党は、裏金問題も能登地震復興と大阪万博の問題も、森友・加計や統一教会の問題と同じようにうやむやにして突破するでしょう。来年夏まで行われる衆院選投票に有権者の良心が問われています。

2024年02月11日

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 卓球パラダイス

- #卓球 #WTT #スターコンテンダーマス…

- (2025-11-19 07:36:01)

-

-

-

- 社交ダンス

- 今日のダンスミュージック今日の~An…

- (2025-11-19 01:36:46)

-

-

-

- ★フィットネスクラブ通ってる人♪

- コンプレッションパンツ です

- (2025-11-09 19:50:57)

-