2024年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

CRB指数とVIX指数

CRB指数は、欧米の商品取引所で取引されている先物取引価格から算出される国際商品先物指数のことで、正式名称は「ロイター・コアコモディティーCRB指数」です。エネルギー、貴金属、農産物などの価格を適切にウェイト付けし、1967年の値を100として、どれだけ商品価格が上下しているかを指数化して表したものです。 CRB指数は、1957年に米国のCRB社(Commodity Research Bureau)によって28品目の指数として開発され、その後、構成品目入れ替えなどの修正が行われています。現在では、原油、無鉛ガソリン、暖房油、天然ガス、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、トウモロコシ、大豆、小麦、綿、生牛、豚赤身肉、コーヒー、ココア、オレンジジュース、砂糖など19品目から構成されています。 CRB指数が上昇すると、資源国通貨が高く、円安に動き、インフレ指数も上昇します。CRB指数は、エネルギーや穀物、金属などの商品市況を指数化したもので、商品相場全体の活況を示した数字です。製品原料として使用される商品を多く含むのが特徴で、製品原料価格の上昇は最終的に製品価格の上昇に直結するため、「インフレの先行指標」として注目されています。 中東情勢の緊張を受けて地政学リスクが高まっています。エネルギー価格が押し上げられ、夏から秋にかけて物価上昇が予想されます。FRBは、今年、利下げを予定していますが、足元のインフレ抑制が遅れるようであれば、利下げ後退はおろか、最近は利上げもありうるとの発言が出始めています。 米国の個人消費も減速を示唆するような動きもあり、ガソリン価格の上昇が効いてくるようであれば、株安、個人消費低迷といった強い米国経済が変調をきたす恐れがあります。株価と配当収入が個人消費に与える影響は少なくないのが米国経済なのでインフレに影響するCRB指数は要注目です。 VIX指数とは、シカゴ・オプション取引所SPXボラティリティ指数といい、「恐怖指数」とも呼ばれ、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティに基づき算出されます。将来の投資家心理を示す数値として注目度が高く、一般に数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされています。 VIX指数が高いほど、株式相場の急な下落や急な上昇が起こる可能性が高く、VIX指数が低いほど、株式相場が安定しており、株価の急な下落や急な上昇の可能性が低いといえます。VIX指数は通常10~20の範囲内で動くとされ、30を超えてくると警戒領域と判断されます。 年初は12くらいでしたが、イランとイスラエルの対立から最近は19くらいまで上げました。ロシアのウクライナ侵攻が伝わった2022年2月には、VIX指数が30を超える水準で推移し、一時、37.79まで上昇しました。2020年3月の新型コロナショックの相場急落局面でのVIX指数は85.47まで上昇しました。 VIX指数の上昇は、米国株式相場の急落の前兆だとする見方もあります。相場が堅調であるにも関わらず、VIX指数が上昇している場合、相場の先行きを警戒している投資家が増えていると考えることもできます。また、VIXが10台で推移しているときは相場に楽観ムードが漂い、短期的な相場の天井圏であるとの見方もできます。 インフレの先行指標であるCRB指数とマーケット全体の心理状態の反映であるVIX指数をみて、相場の変動性をどう予測するかを考えるのも良いでしょう。

2024年04月30日

コメント(0)

-

中国の過剰生産に注意

米国のイエレン財務長官が訪中し、過剰生産製品が米国企業の経営を脅かすと警告しました。中国政府は経済を主導しているので、海外当局者が何を言おうとも、中国の向上は生産し続けるだろう。安価な輸出品で市場を氾濫させる、中国の過剰な工業生産能力は今後も続く。 2000年代初頭に中国の政策によって中国産の安価な鉄鋼が世界市場に氾濫し、世界と米国の産業を壊滅させました。現在、欧米その他の国々の政策当局者は、電気自動車(EV)、ソーラーパネル、リチウムイオン電池、その他の産業における中国の過剰投資について内需を上回る水準に生産を押し上げているのではないかと懸念しています。 過剰生産能力が広がる兆候もあります。ロジウム・グループのアナリストによれば、稼働率は昨年諸島に2016年以来初めて75%を下回りました。稼働率低下は不動産関連セクターだけでなく、食品、繊維、化学、医薬品を含む産業全般で起きています。また、在庫水準も上昇しています。 これは、消費低迷と長引く不動産危機のなかで経済成長を支えようとする中国の産業振興策に依るところが大きいです。四大国有銀行の製造業向け融資は昨年、25%増の1兆2000億ドルに達し、ハイテクやクリーンエネルギーなどの戦略セクターをターゲットにしています。 こうした支援策は効果が上がっている模様です。調査グループのカーボン・ブリーフによれば、クリーンエネルギーセクターは2023年に過去最高の1兆6000億ドルを経済にもたらして国内総生産(GDP)拡大の40%に寄与し、中国経済にとって最大の成長原動力となりました。 中国は5%のGDP成長目標を達成すべく、今年もこの成功を再現しようとするでしょう。中国の産業エンジンはフル回転していると言えます。一方で、中国政府は過剰生産能力を抑制したいとも表明しています。データからみると、ソーラーとバッテリーには感情生産能力がみられますが、EVはそうとも言えません。 中国は世界最大のEV・ハイブリッド車市場です。昨年の国内販売台数は36%増で今年は25%成長を見込んでいます。生産台数に占める輸出の割合は、ドイツ、日本や韓国といった他の自動車生産国に比べるとはるかに低いです。中国自動車流通協会が発表したディーラー在庫に関するデータも異常な増加は示していません。 先進国にとって、本当の問題は中国国内でのサプライチェーンや新たな交通インフラ、低いエネルギー・土地コストのおかげで中国自動車メーカーの競争力が高まっていることです。政府の補助金も一役買っていますが、イノベーションにとってはグリーン技術に関する素読付き論文数でEUと米国をリードしています。 EVに使用されるバッテリーに関しては生産容量が需要を上回っているのは明らかです。中国のEV用電池メーカーの年間生産計画容量は2024年までに4800ギガワット時に達しますが、中国が必要とするのはせいぜい1200ギガワット時と言われています。価格は急落しており、電池材料となる炭酸リチウムの価格は2022年のピーク時から80%下落しました。ソーラーパネルも同様で、昨年は価格が半分以下になりました。 ブルームバーグによると、中国が計画しているEVや送電網に使用されるバッテリーの生産能力と、今世紀半ばまでの事実上の温室効果ガス排出ゼロ達成に必要な水準を比較すると、2024-2027年の生産能力は、必要とされる水準の約2倍であることが判明しました。ソーラーについては、生産能力は楽観的な需要シナリオと比べたところ、2024-2027年の計画生産能力が需要の2倍を超えることが判明しました。 中国の産業全般での稼働率は2022年および2023年を通じて76%を下回っていました。これは中国政府が全国的な生産能力削減キャンペーンを開始した2016年以降、最も長期にわたる76%割れでした。しかし、自動車製造や化学製品、風力タービンなどの機器セクターでは稼働率が80%に向けて上昇しています。 世界の国々は、価格下落を通じて生産能力の過剰を感じています。中国の輸出価格は昨年、過去10年近くで最も速いペースで下がりましたが、これは衣料品や玩具といったローテク製品がけん引したものです。自動車輸出では日本を抜き、中国が世界一の自動車輸出国となりました。中国の主要EVは、欧州では中国国内と比べて平均して約2倍の価格で取引されています。中国勢はコストを度外視した価格水準で外国市場にEVを投入しているわけではありません。

2024年04月29日

コメント(0)

-

シカゴ連銀景気指数と対中制裁

また、米国経済の強さを示す経済指標を見つけました。シカゴ連銀景気指数は、85種類の月次指標の加重平均の指数で、全米活動指数(CFNAI)ともいわれます。経済活動全体と相関するインフレ圧力を測定するための月間指標であり、平均値が0,標準偏差が1になるように作成されています。 データは「生産・所得」、「雇用・失業・労働時間」、「個人消費・住宅」、「販売・注文・在庫」の4カテゴリーで見ることができます。予想より高い数値は米ドルの買い材料であるとされますが、予想より低い数値は米ドルにとって売り材料と解釈されます。 3月のシカゴ連銀景気指数は0.15と予想(0.07)以上に改善し昨年11月以来で最高となりました。2か月連続のプラスと潜在的水準を上回りました。2月は+0.09でした。生産関連は+0.11プラスに寄与しましたが、2月の+0.13からは低下しました。雇用関連は+0.04と2月の-0.01から増加しました。個人消費・住宅は-0.01と2月の+0.02からは低下しました。販売・注文・在庫は0.00と2月の-0.05から増加しました。 予想以上の押上は、米国経済の堅調さとドル高材料となります。特に雇用での高い値はサービス部門での消費者物価指数について注目すべきです。インフレ圧力の高まりからFRBの利下げ期待がさらに後退する恐れもあるからです。 米国は高金利であるにも関わらず、経済が堅調です。経済が軟調になれば利下げの動機が働きますが、この状況で、原油高による高まるインフレ圧力でインフレ抑制が緩慢になるようであれば、利下げ判断は後退すると思われます。 個人消費に陰りがみえてくるとシカゴ連銀景気指数は再び悪化に向かうでしょう。地政学リスクからインフレ懸念が再燃してくると消費が抑制されてくるからです。利下げ後退が利上げという可能性すら示唆されてくると株価が低迷、企業の業績にも影響が出てくると米国経済は正念場を迎えることになります。 シカゴ連銀景気指数は、インフレ圧力をみる指標ですから、この動きは注目してみる必要がありそうです。 一方、米国政府の中国への経済制裁が目立ってきました。中国国内は消費低迷のため、特定のセクターが過剰生産、過剰供給で世界へ影響を及ぼしています。党派を超えて中国への制裁案件は議会を通りやすいことも要因としてあります。 米国製造業を守る姿勢が鮮明となっており、今年は大統領選も控えているので支持者を増やすことに躍起になっています。中国の過剰生産の象徴である太陽光パネルは、米国にも影響を及ぼしています。 バイデン政権は、太陽光パネル設置に1兆円の補助金を出すことを決めました。約90万世帯が対象となりますが、これも若年層の支持を得たい考えとつながりがありそうです。また、米国の太陽光パネル業界に恩恵をもたらします。 金融制裁も予定しているのは、中国がロシアへ軍事支援をしている疑いがあるからです。米国の閣僚が相次いで中国を訪問しているのは対話の継続、チャンネルを維持したい思惑もありますが、政治的に中国政府をけん制しているのでしょう。 中国も米国内のTikTok禁止法案に対抗する動きに反応し、アップル社にメタのアプリWhat’s upを中国国内に流通するiPhone向けに削除するよう命じたのは、中国も製造業を強化の柱としているからです。 両国の製造業をめぐる国内産業保護政策は、当面、続くと思います。これによる分断は金融システムでも起きています。インフレ圧力の警戒と、中国製造業の台頭は米国にとって頭の痛い問題と考えているようです。

2024年04月28日

コメント(0)

-

演劇教育の必要性

仕事に求められる最初に重要な要素は「コミュニケーション能力」です。コミュニケーション能力とは、「話がこじれた時に、それでも何とかやっていける能力」のことです。お互いが真剣になればなるほど、ものごとはもめます。誰かの真剣は誰かの迷惑になります。 かつて、空き地で子供たちが毎日、みんなで遊んでいたときは、そこでぶつかり、笑い、怒り、くっついたり、離れたりしていました。子供たちは、集団で遊ぶことで「コミュニケーション能力」を学んだのです。 誰かの真剣は誰かの迷惑になります。どんな遊びを、どんな風に、どんな組み分けと配置でやるのか、真剣になればなるほどぶつかり合い、それを調整し、落としどころを見つけることが「コミュニケーション能力」なのです。 しかし、今、空き地で遊ぶ子供たちは消えました。子供たちは忙しく、塾や習い事に行きます。遊ぶときも、それぞれが好きなことをして時間をつぶします。友達の家に集まっても、ゲーム機で遊ぶ子供、漫画を読む子供、スマホで動画を見る子供、ただ話す子供と各々好きなことをして時間をつぶします。 大人も同じです。昔は、ビジネスマンは、無条件で部下を飲み会に連れ出し、そこで延々と会話が続きました。人間関係がそもそも濃密だったのです。しかし、今は、強引な飲み会はパワハラになり、それぞれが自分の時間を大切にしたいと思うようになりました。 はっきりしていることは、大人も子供もコミュニケーション能力を磨くことなく、スマホによって希薄な人間関係の中に放り込まれているということです。仕事もまた、誰かの真剣は誰かの迷惑に、さらには誰かの損失につながります。どうしても、コミュニケートしなければならないことはたくさんあります。しかし、その方法がよくわからないのです。圧倒的な経験不足です。 演劇は議論することで作られてゆくものです。それぞれが真剣になれば、要求を語るようになり、それは誰かの迷惑になります。お互いが主張をぶつけます。演劇系の学生は、コミュニケーション能力を鍛えられるのです。声がよく通って、人間関係のトラブルに強く、もめても何とか処理します。これらは全部、演劇の現場で必要に迫られて磨かれたスキルだからです。 演劇はライブですから間違います。大切なことは、間違った後、どう立ち直るかです。人生は0か100じゃない、68とか46で生きていくものです。人間は間違うもので、そこからどう立ち直るか、踏ん張るかを教えてくれるのはライブである演劇の優れて教育的な特徴なのです。 「コミュニケーション能力」を育てるには、「演劇教育」が必要な時代に来ています。スマホによって、知識を得ることはますます簡単になっています。だからこそ、教育の目的は、知識の獲得ではなく、思考することの習熟です。心と魂に触れることによって、人は深く思考するのです。例えば、「うるさい」という相手の言葉をただ文章で読むことと、登場人物として相手から言われることは、実感として全然違います。また、セリフがない部分をアドリブで足していくことで、登場人物への理解は間違いなく深まります。 演劇を続けていくと、人が話す言葉に敏感になります。欧米の演劇手法に「シアターゲーム」というものがあります。「毎日飲まなくても」「初対面の緊張をほぐし」「自己表現にもつながる」「様々なコミュニケーション能力を高める」ための「楽しみながら」やる手法です。海外では「生きる練習」と言われ、学校の授業でも実践されている「演劇教育」ですが、日本でも小中高の授業で「シアターゲーム」から始まる演劇教育を取り入れることでコミュニケーション能力を育て、子供たちの息苦しさを解消することにつなげることができるのではないでしょうか。

2024年04月27日

コメント(0)

-

インバウンドは日本経済をどこまで押し上げられるか

日本の観光産業の消費額は28兆円と大きく、これは国内で5番目に大きな産業規模です。その中でインバウンドが占める割合はまだ17%程度であり、コロナ禍においては83%の日本人市場が観光産業を支えてくれました。 インバウンド消費のGDP比率は2019年で2%にとどまっています。2023年は0.7%です。先進7か国(G7)平均の4%とは大きな差があります。それだけの伸び代があると解釈します。円安の追い風を受けて2024年1-3月期は過去最高を更新しました。これからまだまだ伸びる分野と考えられます。 インバウンドによる消費支出は、観光業をはじめ、様々な業界で経済効果をもたらすことが期待できます。また、インバウンド増加には、地域活性化というメリットもあります。少子高齢化で過疎化する地方には地方創生の大きなきっかけを与えてくれるでしょう。 インバウンドの効果は「旅行消費」にとどまらず、訪日観光がきっかけとなり、帰国後も越境電子商取引(越境EC)を通じて、日本製品を購買するなど「輸出」の増加にも寄与しています。酒や農産物の輸出のきっかけになるものであり、訪日観光での体験から一時的ではなく、持続的なビジネス機会につながるものです。中国語と英語は必須でネット販売できるように整備するのはもちろんのこと、訪日外国人に渡すチラシも準備しなければなりません。お土産屋さんに置くことも常識です。 また、外国人観光客向けに新たな商品やサービスを開発することで、国内市場だけでなく海外市場への商品輸出拡大にもつながります。世界旅行ツーリズム協会(WTTC)の調査報告によると、2021年の旅行・観光産業の寄与額は、全世界のGDPの6.1%を占めます。これは前年比21.7%増の5兆8120億ドルに相当します。旅行・観光産業が世界のGDPに占める直接貢献の割合は3.2%ですが、間接的および誘発的な影響を含めると10.4%にもなります。 国連世界観光機関(UNWTO)によると、地球上の経済活動の約1割を「旅」が担っています。2021年の日本の国際観光収入は47億ドルで世界29位(アジア6位)に位置しています。多いのは、中国、韓国、台湾など周辺国からの旅行客です。日本人は欧州に多く訪れますが、欧州からの日本に訪れる人は少ないです。 観光魅力度ランキングでは、日本が1位、米国が2位、スペインが3位、フランスが4位となっています。また、2022年の「世界で最も魅力的な国」ランキングでは、日本が2位に選ばれています。世界では、日本に行きたい、日本で経験したいと思っている人が最も多いのです。これは最大のビジネスチャンスです。 外国人から最も魅力的と映るにも関わらず、国際観光収入には見合ったものになっていない理由を考えると、まだまだ、外国人観光客向けに新たな商品やサービスを開発する余地が大きく、海外市場への商品輸出拡大にもつながる導線が足りないです。知恵を絞って外国人観光客を相手にした商売をすること、観光して終わりでなく訪日観光をきっかけに持続的な商売に結び付けることです。

2024年04月26日

コメント(0)

-

寺山修司が今見直されている

青森県出身の寺山修司。その強烈な個性や主張は生前、若者を中心に支持を集めました。その寺山修司が亡くなってから40年以上がたちましたが、今も若者を魅了し続けています。そのわけはどこにあるのでしょうか。 寺山修司は、昭和10年、弘前市で生まれ、警察官だった父親の仕事の関係で県内を転々とした後、幼少期は三沢市で過ごしました。太平洋戦争で父を亡くし、母親が夜遅くまで働いていた三沢時代、寺山修司は寂しさを紛らわすように本を読み、文学に出会ったとされています。その後、青森高校から早稲田大学に進学すると、短歌の創作を重ねて頭角を現します。 しかし、ひとつのジャンルにとどまらないのが寺山修司。社会に出るとラジオ作家や映画監督などとして活躍します。本人が称したところ「職業=寺山修司」。枠や常識にとらわれることのなかった寺山修司を見事に言い表しています。 その中でも評価を高めたのが演劇です。演劇実験室を標榜した前衛演劇グループ「天井桟敷」を主宰し、「アングラ演劇の巨匠」として当時の若者を中心に絶大な支持を受けました。また、ラジオドラマの分野でも才能を発揮し、世界の優れたラジオ番組に贈られる「イタリア賞」のグランプリを受賞するなど、その才能は海外でも高く評価されました。 しかし、昭和58年、肝硬変などのため敗血症を併発し、47歳という若さでこの世を去りました。短い生涯の間に短歌、詩、写真、ボクシング、競馬、映画、演劇、音楽、ラジオ、テレビ、ビデオレターなど、実に様々な表現活動を行い、同時代を生きる人々に大きな影響を与えました。 現在でも若者を中心に寺山修司に惹かれているのは、強烈な個性に加えて、彼が訴えてきた主張です。「人はこうあるべきだ」などと何かと社会や集団への同調が求められる世の中で、その作品で寺山修司が唱えた「個の尊重」はひときわ重みをもつといいます。 なかでも「女らしさ男らしさ」という概念からの脱却を説いた寺山修司の考えは今こそ再評価されるべきだと考えています。ジェンダー観などが今の令和に近く、色あせていない。むしろ今だからこそみんなに知っていただきたい。人生に迷ったときに寺山修司のことばに出会うと、自分に進む道を教えてくれるような魅力を感じることができます。 「手紙魔」とも称される寺山修司ですが、生涯のパートナーである女優の九條映子に贈ったラブレターは自分の内面をさらけ出す手紙で、温度が感じられるような柔らかい言葉に満ちています。一般に知られる寺山修司のイメージから想像できない一面も、若い世代の心に強く響いたようです。 寺山修司は古びることなく、自分の「芯」を持っていくべきだと、その自由さや力強さが若い人の心にぐっとくるのではないでしょうか。死の1か月前、インタビューでこう寺山修司は語っています。「僕は物語を中断してしまわないと気が済まない。完結してしまうと観客の中に余白が残されない。常に物語は半分作って、あとの半分は観客が作ってひとつの世界になっていく」。

2024年04月25日

コメント(0)

-

SOX指数

「SOX指数」は、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。別名「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手がける銘柄で構成されています。時価総額加重平均で算出されており、毎年9月に組み入れ銘柄の見直しが実施されます。 オランダの半導体製造装置メーカーのASMLが17日に発表した第1四半期決算は12億2000万ユーロの黒字でしたが、新規受注は36億ユーロで予想を下回りました。純利益は昨年第4四半期の20億5000万ユーロから減少、売上高も52億9000万ユーロで、72億4000万ユーロから減少しました。市場予想は純利益が10億8000万ユーロ、売上高が53億8000万ユーロ、新規受注が約54億ユーロでした。 ピーター・ウェニングCEOは声明で「2024年通期の見通しは変更なし。業界は不況からの回復が続いており、下半期は上半期よりも好調に推移すると見込んでいる」と表明しました。同社は2024年通期の売上高が2023年の276億ユーロとほぼ横ばいになると予想しており、2025年の力強い成長に向けて準備を進めているとしました。 米国やオランダの対中輸出規制にもかかわらず、第1四半期の中国向け販売は引き続き好調でした。中国の顧客向けリソグラフィー装置の販売は約20億ユーロで全体の49%を占めました。 一方、世界最大の半導体受注生産会社(ファウンドリー)であるTSMCが18日発表した2024年1-3月期決算は、純利益が前年同期比8.9%増の2254億台湾ドル、売上高は16.5%増の5926億台湾ドルで、いずれも同期としての過去最高を更新しました。生成AI向けなど先端半導体の受注生産が好調でした。半導体市況が低迷した2023年12月期は前期比で14年ぶりの減収となっていましたが、2024年1-3月期は4四半期ぶりに増収増益となり、成長軌道に戻りました。 TSMCは半導体の受託生産で世界シェア6割を占める最大手です。米国アップルや米国半導体大手エヌビディアなどが主要取引先で、販売額ベースで7割ほどの顧客が北米に集中します。TSMCはAI向け半導体の設計・開発で躍進するエヌビディアから主力製品の生産を独占的に請け負っており、生成AI向けの旺盛な需要が成長を支えました。 一方で2024年の半導体市場見通しについては、スマホやパソコン販売がなお弱いとして、今年の半導体市場の成長見通しを下方修正しました。2024年の半導体市場(メモリーチップ除く)の伸びを約10%とし、これを上回る水準だった従来予想から引き下げました。また、TSMCがトップを走るファウンドリーセクターの成長見通しも下方修正しました。 マクロ経済と地政学的な不透明感が根強く、消費者心理とエンドマーケット需要を圧迫する可能性があります。18日の米国株式市場で、TSMCの米国預託証券(ADR)は、一時6.3%下落し、日中の下げ幅としてはおよそ1年ぶりの大きさを記録しました。 18日の米国市場では、ニューヨーク連現総裁の利下げどころか利上げの可能性まで踏み込んだ発言があったことから利下げ期待が一段と後退しました。TSMCの2024年半導体市場成長見通しを引き下げたこともあり、マイクロンテクノロジーが3.78%安、アプライドマテリアルズが2.79%安となるなどハイテク株の売りが目立ちました。半導体株安からSOX指数は1.66%の下落となりました。 世界の半導体市場が2030年までに約2倍に拡大すると予想されている中、関連銘柄の業績も基調としての拡大が続くと考えられています。SOX指数の採用銘柄の多くが、高い売上高営業利益率が確保できている点も魅力のひとつです。半導体関連企業は莫大な研究開発費を必要とする中においても、指数別でみた利益率では、各国株価指数と比較して群を抜いて高いです。 半導体市場では、求められる技術の高まりによって10年以上にわたって再編が行われてきた結果、参入障壁が高くなり、価格決定力が上昇、独自の市場に特化する半導体関連企業が増えています。そのため、その分野では価格交渉の主導権を握り続けることができています。ASMLやTSMCは微細化技術では最先端を有しており、強い価格交渉力を持っています。このように市場の拡大や高い収益性を原動力に今後の関連銘柄の業績に注目していきます。

2024年04月24日

コメント(0)

-

デニーロ・アプローチ

ロバート・デニーロ。マーティン・スコセッシとのコラボレーションで知られ、同年代の中で最高の俳優のひとりに数えられます。デニーロはアカデミー賞1回など数多くの賞を受賞しています。 出演前に事前準備を怠らない俳優であり、数多くの逸話が残っています。「ゴッドファーザー PART II」では、シチリア島に住んで、シチリア訛りのイタリア語をマスターした後に、マーロン・ブランドの嗄れ声を完璧に模倣した。「タクシードライバー」では3週間、ニューヨークでタクシードライバーとして働いた、等々。こうしたストイックな役作りから「デニーロ・アプローチ」という言葉が生まれました。 役に近づくためなら減量、増量、筋トレ、時には整形もします。また、より役を理解するためにその役の生活や職業などを実際に自分が経験するというものです。このように役作りを徹底しているので彼の演技はまさにキャラクターそのものになっています。日本では松田優作が「野獣死すべし」で歯を抜いてまで役作りに徹したのは、このデニーロ・アプローチだと言われています。 デニーロは役作りについて、「演技とはすべて、無いものをあるかのように見せる幻影。私は役を演じる時、そのキャラクターをすべて知りたいのだ。俳優というものは、ありとあらゆる人間になり、その人生を生きなければならない」と語っています。 マーティン・スコセッシ監督の映画「レイジング・ブル」では、実在のボクサー、ジェイコム・ラモッタの現役時代から引退後にコメディアンになるまでの様子を描いています。「タクシードライバー」での不眠症のトラヴィスとは打って変わって、血の気が多く好戦的なキャラクターを演じており、そのギャップには驚かされます。そしてこの作品で見事、アカデミー賞主演男優賞を受賞します。 このほかにも「ディアハンター」で主人公の出生地であるピッツバーグで暮らし、役柄と同じく鉄工所で働こうとしました(実際には現地の方に断られたそうです)。「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」ではユダヤ人の家庭にホームステイし、役のモデルになったマフィアにインタビューの申し込みを行ったり(実現しませんでしたが)、「レナードの朝」では嗜眠性脳炎の入院患者を演じるために撮影地になった病院で数か月間入院生活を経験しました。 彼の演技に対するすさまじい情熱が伝わってきます。このデニーロ・アプローチを使って役作りをしたのは、トム・ハンクス、日本では鈴木亮平、香川照之などの俳優です。ただ、このアプローチは俳優本人の体の負担が大きいことが挙げられます。デニーロ自身も50歳代からデニーロ・アプローチをしなくなりました。鈴木亮平も痩せづらい年代に差し掛かってきます。役作りの方法を変える分岐点が訪れることは容易に想像できます。

2024年04月23日

コメント(0)

-

日本企業のROEを高めるには

日本経済新聞によると、2024年3月期の上場企業の自己資本利益率(ROE)は9.7%前後と前期比0.5ポイント上昇する見通しです。これは2008年の金融危機後で2番目の水準となります。円安や値上げによる利益の押上げが資本効率を改善させています。 しかし、日本の上場企業は近年8%付近で推移しており、欧米の上場企業と比較すると低水準です。その原因は、売上高利益率(ROS)の低さにあります。 東証は、プライムとスタンダード両市場の上場企業全社に対し、資本効率や株価を意識した経営を行うよう通知しています。欧米企業に比べ低い日本企業の資本効率にメスを入れ、持続的な企業価値向上につながる経営改革の加速を促す狙いです。 一般的に、ROEは8~10%を超えると優良企業だといわれます。日本企業であれば、8~10%を超える自己資本利益率を確保できていれば、経営の収益効率性は高いといえるでしょう。 日本企業のROEを向上させるには、売上高に対する利益率を高める、少ない総資産で大きい売上高を達成する、資本調達における自己資本の比率を下げるなどの方法があります。ROEを高めるポイントは、ROEを売上高純利益率、総資産回転率、財務レバレッジという3つの要素に分解してみることです。これらの要素はそれぞれ、企業の収益性、効率性、安全性と捉えることができます。 ROEの向上が目指すことは「資本コストを上回るROEを実現することで企業価値を高めること」です。 そのため、ROE向上は売上高利益率の向上を通じて行われるべきです。売上高純利益率を向上させるには、値上げ、販売数量を上げる、原価を下げるなどの方法がありますが、値上げの浸透がいちばん事例として多いと感じます。 ROEを高める方法としては、当期純利益を増やす、コストを削減する、財務レバレッジを高めることがあります。経営者は自社の状況にあわせて、その時々にこれらの施策を行います。財務レバレッジを高めるには、負債を増やして投資を行い、利益増を企図します。この方法では自己資本比率の低下を招き、株主はより高い資本コストを企業に要求するようになります。 マーケティングの分野では、新規顧客獲得コストは既存顧客の5倍のコストがかかるという「1:5の法則」と呼ばれる考え方があります。新規顧客の獲得には、広告や訪問などのアプローチ方法が必要で、既存顧客のリピート購入やリピート来店に比べると手間もコストもかかります。新規顧客は獲得コストが高いにもかかわらず利益率が低いため、新規顧客の獲得以上に既存顧客の維持が重要です。 マーケティングの法則からいえることは、新規顧客の獲得よりも、既存顧客の維持に目を向けるほうが、より効率的に事業成長を遂げることができます。日本企業のROE向上に営業やマーケティング側にワントゥワンマーケティングを定着させることが最重要課題であり、最優先課題ともいえます。このことを経営者が学び、理解しなければなりません。ワントゥワンマーケティングを浸透させるのは経営者自らが先頭に立たなければならないからです。

2024年04月22日

コメント(0)

-

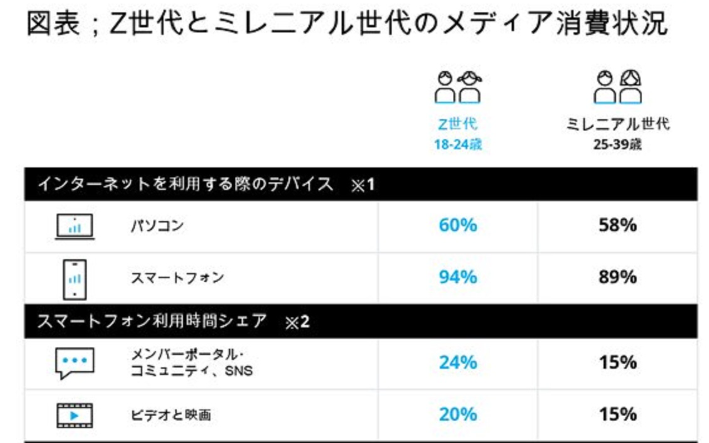

Z世代とミレニアル世代に変化あり

米国は、GDPの約7割を個人消費が占め、個人消費動向が米国経済の先行きを左右します。総人口3億3200万人の中でも、今後、消費動向が本格化し、米国の消費動向において存在感を増すとみられるのが1997~2012年生まれのZ世代です。米国経済は強く、経済指標上、衰えは見えませんが、最近、米国最大の化粧品専門チェーンのアルタ・ビューティやアクティブウェアを販売するブランドのルルレモンが売り上げの軟調や減速を示唆したことから米国個人消費の先行きを不安視する見方が出ています。 米国の人口構成を世代別にみると、2020年時点で「ミレニアル世代」(1981~1996年生まれ)が構成比22%と最多で、「ベビーブーム世代」(1946~1964年生まれ)が21%、「Z世代」(1997~2012年生まれ)が20%、「X世代」(1965~1980年生まれ)が19%と続きます。米国の消費をけん引しているのは「ミレニアル世代」ですが、今後、「Z世代」が就業することで可処分所得を増加させ、消費者としての存在感は高まるとみられています。米国でも高齢化が進み、総人口に占める労働人口の割合は減少する一方で、労働人口に占めるZ世代の相対的重要性は高まるとみられます。米国においてZ世代の特徴や購買行動を理解することは、需要をとらえるうえで重要な要素となります。 Z世代の多くがリーマン・ショック(2008年)後の景気後退期間に幼少時代を過ごし、先行世代が住宅ローンや学生ローンに苦労した姿を目の当たりにしたことから、債務やローンを嫌う傾向があると指摘されています。調査会社によれば、Z世代の回答者の65%が商品購入の判断にあたって「割引の利用可否や買い得であるかが重要な判断材料になる」と回答しており、購買行動においては保守的であり、買い得感のあるセールを好む傾向が比較的強いと指摘しています。さらに米国の各世代研究の専門家は、Z世代は購買行動において現実的かつ実用的な考え方をするため、商品やサービスの金額に対する価値を重視する傾向があると述べており、Z世代が節約志向を持つと同時に、多少金額が高くても価値あるものを購入するという側面もあると指摘しています。 Z世代は、スマホやタブレットなどのデバイスが身近にあり、個人が情報発信の主体となり、ユーザー間で相互に情報交換が行われる「WEB2.0」の環境下で育ったデジタルネイティブ世代でもあります。Z世代は、写真・動画共有アプリのInstagramやYouTube、TikTokなどのSNSを日常的に使用しており、1日平均4.5時間程度をSNSの閲覧・投稿などに費やしているとされています。購買行動に際しては、SNSにおいて多数のフォロワーを獲得する「インフルエンサー」など第三者のユーザーとつながり、第三者から得た体験情報やアドバイス、口コミ、レビューを判断材料として信頼する傾向も見られます。 冒頭、米国最大の化粧品専門チェーンのアルタ・ビューティやアクティブウェアを販売するブランドのルルレモンが売り上げの軟調や減速を示唆した背景として、Z世代やミレニアル世代が、「コロナ禍で買い物依存になり、浪費癖がついてしまった」と言っており、SNSの影響で視聴者と配信者がコミュニケーションを取りながら商品やサービスの宣伝および販売を行う「ライブコマース」などを通じてオンラインで商品やサービスを購入する機会が多くなり、その結果、クレジットカード・ローンの返済に追われて苦しくなってきたとされています。Z世代やミレニアル世代が、「しばらく買い物は控える」「必要なもの以外は買わない」という購買姿勢に変わったことが今後の米国の個人消費動向にどのような影響を及ぼすのか、要注意です。

2024年04月21日

コメント(0)

-

「日本企業の稼ぐ力を取り戻す」にはまだ道半ばも行っていないかも

安倍政権時の日本経済再興を目指した「日本再興戦略」が2013年6月に発表されてから10年以上がたちましたが、日本企業の「稼ぐ力を取り戻す」を旗頭に「ROEの8%以上、PBRの1倍以上」を目指して一連のコーポレートガバナンス改革が行われてきました。しかし、日本企業の稼ぐ力の復活は道半ばです。まだ約4割の上場企業が未達成です。 そのため、東証はプライム市場とスタンダード市場の会社に対して、特に継続的にPBRが1倍を割れている会社には、資本コストや資本収益性を意識した経営を実践することを要請するという異例の対応を見せています。しかし、経営者の資本コストへの意識はあまり改善しておらず、投資家へのアンケートでも、「企業の経営者が資本コストを意識していない」「資本効率の向上が不十分である」といった声が依然根強く挙がっています。 経営者の重要な役割は、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上です。資本コストは企業が資金を調達するためのコストであり、投資家の期待収益やリスクを反映します。経営者は資本コストを正確に評価し、事業投資を行うことにより、その資本コストを上回るように利益の最大化とリスクの低減を求められるのです。また、資本コストの適切な管理は、事業や投資案件に対する効率的な資金配分や投資判断の優先順位付けに寄与し、持続的成長と企業価値の向上をもたらすといえます。 資本コストは、企業が資金を調達する際に発生するコストのことを指します。資本コストは企業が自己資本や借入金などの資金を取得するために支払う必要がある利子や配当などの利益配分を含みます。資本コストは企業の財務戦略や投資判断において非常に重要な要素となります。投資家は、常に資本コストを意識しています。投資家は、投資に対してリスクを取ることで期待されるリターンを追求するため、投資家にとって資本コストは投資のリスクとリターンの関係を示しています。つまり、投資することによってより高いリスクがある場合はより大きなリターンを期待し、低いリスクの場合は小さなリターンを期待するというように、常にリスクとリターンのバランスを判断しながら投資を行っています。 また、企業価値は将来のキャッシュフローや収益性に基づいて評価されます。投資家は企業に投資することで、将来のキャッシュフローや配当を受け取ることを期待します。したがって、企業の資本コストは投資家が期待するリターンを反映しており、企業の資本利益率が投資家の期待する資本コストを上回れば企業価値を創造する状態であることから、資本コストは企業価値を決定する重要な要素にもなります。 企業が高リスクなプロジェクトへの投資を行う際に、資本コストを適切に考慮する必要があります。例えば、将来のキャッシュフローが不確実でリターンが見込めないプロジェクトはリスクが大きく、これに資金を投入することは資本コストが上昇します。プロジェクトのリスクに応じた資本コストを考慮しながら、企業全体での資本コストを意識しないと中長期的な企業価値を毀損することにもつながります。 事業を拡大するために、借入金や社債などを使って財務レバレッジを利かせた経営を行う場合があります。借入金を増やすと財務面での不安や返済能力の低下などにより信用リスクが高まり、資本コストが上昇します。財務レバレッジ効果(他人資本の活用によって、利益やキャッシュフローが増加する効果)は、初めはプラスに働きますが、ある一定水準を超えると、資本コストを上昇させマイナスに働きます。これにより、招待的な企業価値は低下することに注意しなければなりません。中長期的な企業価値を毀損しない最適な資本構成を考慮しながら経営することが必要ということです。 資本コストが高い企業は、競争力の低下に直面する可能性があります。資金を適切に管理せず、高い資本コストを抱える企業は、競争相手よりも効率的な資金調達ができないため、市場での競争力が低下するリスクがあります。競争力の低下は、市場シェアの喪失や収益の減少といった結果を招き、結果として企業価値を毀損する可能性があります。 資本コストを考慮する際には、株主還元策の適切なバランスも重要です。一部の企業ではROEを高めるために株主還元を過度に増やす傾向が見られます。これは一見ROEを高め、資本コストとのスプレッドを大きくし企業価値を高めるように見えますが、株主資本を還元し資本を圧縮することでリターン自体の大きさが減少し、将来における持続的な成長や企業価値の向上を犠牲にしてしまう危険性もあります。 国際的な競争環境やグローバル金融市場の変化により、日本の経営者にとって資本コストの意識と適切な管理がますます重要になっています。米国ではプロフェッショナル経営者が企業経営を行っているので資本コストを経営に取り入れるのは常識ですが、日本の経営者は企業内競争に勝ち上がってきただけで、経営のプロフェッショナルとはいえません。社内の優秀な人材(MBA取得者など)を有効に活用しているとはいえないのは、経営者本人にそのセンスがないからです。資本コストを意識した経営として何をすべきか、経営者本人が勉強し、自らがそのタクトを取らなければ企業価値の向上は果たせないでしょう。

2024年04月20日

コメント(0)

-

シャープレシオ

シャープ・レシオは、「これから投資しようとしている金融商品が、過去にどのようなリスク対比で動いてきたのか」を見るために使われます。金融商品を販売している会社のウェブサイトなどでシャープ・レシオを調べることができ、次のような計算式に基づいて算出されています。対象期間のシャープ・レシオ=(リターン-無リスク利子率)÷リスク リターンとは、対象期間の年率平均リターンのことです。無リスク利子率とは、「リスクを冒さなくても手に入るリターン」のことで、リスクのない金融商品を買ったときの利子率となります。3か月国債の金利などが使われるのが一般的で、日本の場合は、現在は0%として計算されます。 シャープ・レシオは、基本的には「日本株」同士など、同じアセットクラス(カテゴリ)の商品比較に役立つものです。例えば、リスクの高い「日本株」とリスクの低い「日本債券」を比較した場合、日本株のシャープ・レシオが高くても、そもそもリスクを冒したくない投資家にとっては日本株への投資は選択肢にありません。 シャープ・レシオは、同じ通貨建ての商品比較に使います。シャープ・レシオの計算で使われる「無リスク利子率」は、日本なら約0%ですが、米国では約2.4%(米国国債3か月金利)と通貨ごとに異なります。また、通貨が異なる場合は為替変動による影響も評価しなければなりませんので、通貨が異なる商品でシャープ・レシオを比較する場合は、リターンを同じ通貨に換算して計算する必要があります。 シャープ・レシオを比較する場合、必ず同じ期間のデータを使います。シャープ・レシオは、一定の期間に紐づくため、異なる期間を比較してもあまり意味がありません。例えば、2008年のリーマンショックを含む、含まないでは、単純に運用成績を比較できないからです。 シャープ・レシオは、基本的に同一アセットの商品を比較するために使います。しかし、分散投資をする場合は別です。仮に株式100%ではリターンは高いがリスクが高すぎるという場合、「どのアセットにどれぐらい投資するか」を決める際にも利用できます。例えば、株と債券を組み合わせて投資する場合に、シャープ・レシオ、リスク、リターンの数字を見て、何%ずつ保有すればいいのか、配分を決める際に活用します。 シャープ・レシオは、過去の一定期間に紐づくものなので、過去の数値が良かったからといって、未来も良い数値になるとは言い切れません。将来も同じようなリターンが望めるかどうかは、別に見極める必要があります。シャープ・レシオは、投資商品選びの判断基準のひとつです。しかし、自分に合った商品アセットかは、この指標だけではわかりません。例えば、日本国債や米国国債のシャープ・レシオが高かった時期がありましたが、それはリターンが良かったからではなく、リスクがあまりに小さかったからです。この場合、リスクをとって高いリターンを狙いたい投資家向きの投資商品とはいえません。シャープ・レシオ、自分のとれるリスク、希望するリターンを同時に考えていくことが重要となります。

2024年04月19日

コメント(0)

-

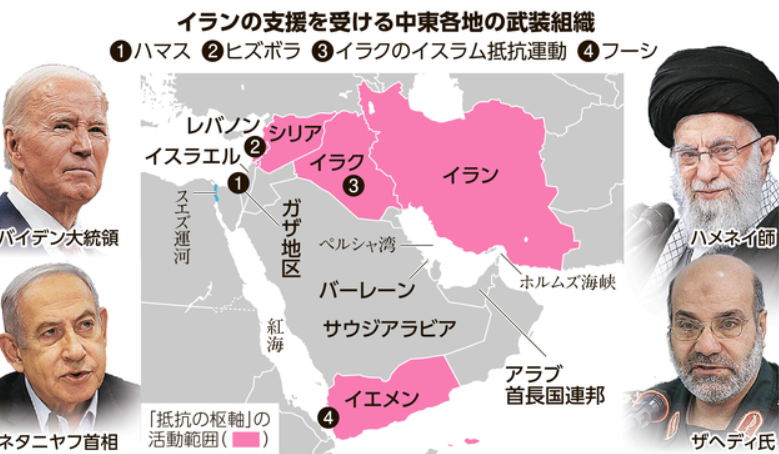

中東の対立

イランのイスラエルへの攻撃でガザに続いて、中東での騒ぎはいったいどうしたのでしょう。そもそもイランとイスラエルは対立関係なのでしょうか。なぜ、これほどまで対立しているのでしょうか。中東情勢が世界経済に与える影響は、特に原油価格が上昇している中、インフレ抑制に世界各国が躍起になっているので、今回のイランとイスラエルの対立は、原油価格100ドルを超えるとインフレの再燃や株式相場など広範囲に及ぶと考えられます。 イスラエルとイランは今でこそ敵対関係にありますが、1950年代、60年代には国交があり、20年以上にわたって良好な関係を維持していました。当時、イランでは親米の国王が国を治めていて、やはり米国を後ろ盾としていたイスラエルとの間でも、近しい関係にありました。両国の間では直行便も運航され、人々の往来も盛んにおこなわれていました。 状況を一変させたのが、1979年にイランで起きたイスラム革命です。革命によってイランでは親米の王政が倒され、宗教を厳格に解釈したイスラム体制が樹立されました。新たな体制はイスラエルについて、イスラム教の聖地でもあるエルサレムを奪った「イスラムの敵」と位置付けました。このため、両国は国交を断絶。イランは現在でも、イスラエルを国家として認めておらず、反イスラエルを国是としています。イランで行われる反米デモは「米国に死を」「イスラエルに死を」と人々が叫び、敵意を示す光景がみられます。 ただ、イスラエルとイランが過去に直接、戦争をしたことはありません。イランは、イスラエルに対する武装闘争を続けるイスラム勢力を軍事面で支援していて、両国は間接的な形で衝突を繰り返してきました。2021年5月にイスラエルと軍事衝突したパレスチナのイスラム組織「ハマス」や、イスラエルと過去に戦争をしたことがあるレバノンのシーア派組織「ヒズボラ」はいずれもイランと密接な関係にあります。米国が後ろ盾となっているイスラエルが、最新鋭の兵器を保有しているのに対し、イランは武装勢力を通じて睨みを利かせ、両国は対峙した状態が続いています。 イランでは、2000年代に核兵器の開発疑惑が持ち上がり、イスラエルとの対立が先鋭化する大きな要因となってきました。イランは、核開発は原発などの平和利用が目的と説明していて、核兵器の開発を否定しています。そのうえで、イスラエルこそが核兵器を保有していると非難しています。 一方でイスラエルは、イランの核開発を「国の存続にかかわる脅威」と位置付けています。イランが保有する弾道ミサイルの射程距離は、2000キロ以上あるとされています。イスラエル全体を射程圏内にとらえており、イスラエルは警戒感をあらわにしています。 特にイランがここ数年、米国による経済制裁への対抗措置として核開発を強化させて以降、不審な事案が頻発しています。これらに対してイランは、イスラエルによる仕業だと断定し、報復を宣言しています。イランによる報復行動とみられています。イスラエルは過去に、イラクやシリアで原子炉を攻撃し、中東のイスラム諸国の核開発能力を排除しようとしてきた歴史があります。今後、イスラエルがイランの核兵器に、より直接的な軍事行動をとれば、後戻りできない衝突につながると懸念されます。 イランに核開発を止められるかどうかに焦点が集まりますが、これは無理ではないでしょうか。映画「オッペンハイマー」をみればわかるように、核兵器を開発し、長崎と広島に投下して使用してしまった事実は、開発したオッペンハイマー氏はいみじくも述べたように既に世界中で核兵器を濫立させてしまう事態に発展させ、世界を壊すことにつながってしまったのです。誰かが核兵器のボタンを押せば、世界壊滅につながるのです。 中東の対立の根本は宗教に発しているという認識に立ち、世界宗教者会議を行って、どうすれば対立を回避できるかを各国の宗教代表者が集まって協議したほうが良いと感じます。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、そして仏教やヒンドゥー教も交えて世界平和に向けた対話を行うことが今こそ求められているときはないと思います。そして、自国に戻り、宗教者が自国民と対話することが必要なのではないでしょうか。

2024年04月18日

コメント(0)

-

IOWN構想

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想は、NTTが開発・研究を行っている通信基盤のことです。IOWN構想は、光電融合技術を中心とした3つの革新的技術(All Photonics Network(APN)、デジタルツインコンピューティング(DTC)、コグニティブ・ファウンデーション(CF))により5Gよりも高速化・大容量化・低遅延化を実現できるとされています。この構想は2019年に公表され、2024年の仕様確定、2030年の実現を目指しています。 現在のネットワークは、光信号と電気信号の変換を多数実施することにより、多くの電力を消費しているほか、通信トラフィックの制御処理により遅延が発生します。All Photonics Network(APN)は、最終的にこれらをすべて光にすることで、現在よりも低消費電力で、大容量かつ低遅延なネットワークを実現します。NTTとNTTデータグループは、英国および米国内で、NTTグループが保有するデータセンター間を、IOWN APNで接続する実証を行い、約90km離れたデータセンター間の通信についてIOWN APNでの接続により1ミリ秒以下の低遅延通信を実現しました。 背景には、都市部でのデータセンター建設が困難になり、郊外に建設せざるを得ないことがあります。物理的に離れたデータセンター間を接続すると、データセンター間の通信遅延が非常に大きくなってしまうため、低遅延接続するニーズに応えられない課題がありました。こうした環境でも、データセンター間の接続にIOWN APNを活用すると都市部のデータセンターと郊外のデータセンターを同一センターのように活用できるといいます。 データセンター間の接続がデータセンターをAPNで接続することで機能分散が可能になり、可用性が向上するといいます。地域の中小データセンターの活用による再生可能エネルギーの利用促進にもつながります。APN IOWN 1.0は、そのほか、遠隔医療、スマートファクトリー、eスポーツにも適用できるとされています。NTTグループと東急不動産は、IOWNの技術やサービスを活用した街づくりで協業を発表しており、これまでのインターネット回線では難しかったサービスなどが実現できる見込みです。 今後はリアルとバーチャルが交わる価値の論理の時代になると予測されます。IOWN構想には国内外含めて様々な企業が参画しています。消費者がその恩恵を受けるには活用するサービスがどれだけ増えるかにもよりそうです。今後、ビジネス実証や新たなビジネス創造を推進していくことがカギとなります。 2023年3月に提供を開始したAPN IOWN1.0は低遅延が大きな価値となっていますが、APNの最大の特徴は電力効率の向上であり、そのためのキーとなるのが光電融合デバイスです。光電融合とは、光回路と電気回路を融合させ、小型・経済化に加えて、高速・低消費電力化等、様々な性能向上を図るもので、これをネットワークだけでなく、コンピューティングの世界まで適用することで大幅な電力削減を図ろうとしています。 光電融合デバイスに関しては、まずネットワーク向け小型デバイスを適用した低電力デバイスを商用化します。今まで複数のデバイスだったものを同一パッケージに組み込み、大幅に小型化することで低電力化を図るものになります。次に2025年度にボードとボード間やボードと外部インターフェース間の接続に光技術を利用することができるようになるボード接続用光電融合デバイスを商用化予定です。これにより、ネットワークだけでなくコンピューティングにおける光の利用が可能になります。その後、2029年度を目標にボード内におけるチップ間も光電融合技術で接続できるようにし、2030年度以降にチップ内も光で接続できるよう目指しています。生成AIの導入が様々な分野で進む中、生成AIと光電融合デバイスはイノベーションのための両輪と言えるでしょう。

2024年04月17日

コメント(0)

-

米国経済の強さは米ドルの信用力にあり

米国は世界最大の経済大国で、米ドルは国際通貨のなかで中心的な地位を占める「基軸通貨」です。そのため、米国で発表される経済指標は、世界経済動向や金利、為替などに大きな影響を与える傾向があります。毎朝みているテレビ東京「モーニング・サテライト」では様々な経済指標を駆使して分析がなされているので非常に参考になります。経済指標とは、各国の経済活動状況をあらわす統計データのことですが、各国の公的機関が定期的に集計・公表するデータを指します。日本は経済指標の数、内容のどちらをとっても米国と比べると乏しい感は否めません。 長い間、米国は世界経済の中心であり続け、今も世界一の経済大国です。しかし、その実態は恒常的な財政赤字と貿易赤字を抱えた未曾有の借金国です。米国の国債は世界中で買われており、世界中の国から借金をして自国の財政をまわしています。貿易面でも輸入は輸出額の約1.5倍で貿易赤字国です。 それでも米国が経済大国であり続けているのは、米ドルが世界中の経済を動かす基軸通貨であること、第二次世界大戦後、欧州の復興を支援するため、1948年のマーシャルプランで多額の融資や贈与を行い、米国の輸出品を買ってもらうため、米ドルは世界中にばらまかれることになったからです。米国が借金大国でも世界中で米ドルが使われ、世界の金融システムが米国を中心にまわっていることで米国は経済大国のままでいられるのです。米ドル以前は、英国のポンドが基軸通貨でしたが、英国は第一次世界大戦で打撃を受け、基軸通貨として持ちこたえられなくなりました。 米ドルの強さには軍事力という背景もあります。強い国の通貨は信用され、米国はソ連崩壊後、世界最大の軍事大国となり、米ドルの信頼を高めるため、米国は何かにつけて他国に軍事介入してきました。イラク侵攻も大量破壊兵器は口実で、イラクが石油取引を米ドルからユーロに変えようとしたためという側面があります。 これで米国はどんどんお金を刷って、海外のものを買い、借金を重ねます。世界の人々は金の裏付けなしに米ドルの価値を信じて米ドルを使い続けたのです。世界中の国が米国債を買い、世界はより米ドル依存を深めます。こうして現在の米国=米ドルの覇権が確立されたのです。このことで米国はマネーゲームに走り、結局、リーマン・ショックのような金融危機を招くことにもなりましたが、米国経済の強さは米ドルの信用力にあるといえます。 日本は、バブル崩壊後、長く経済が低迷し、この30年間で給与は上がっておらず、平均賃金はOECD加盟国のなかで下位に甘んじています。かつて世界第二位の経済大国だった日本はなぜことように没落したのでしょうか。第二次世界戦の敗戦にもかかわらず、産業インフラはそれほど損傷しなかったので早く復興しました。池田勇人内閣の租特倍増計画で所得に焦点をあてたことで労働者と企業が協調(雇用は守る、ストライキしない)、高度経済成長を達成しました。 1ドル=360円の固定為替レートで人件費も安かったので高品質低価格の日本製品は世界中で競争力を持ち、輸出攻勢で米国は対日貿易赤字が拡大しました。日本は余ったお金で欧米の不動産などを買収、脅威を感じた米国は日米構造協議を持ち掛け、日本をけん制しました。米国に逆らえない日本は総額630兆円というGDPを超える公共投資を約束させられ、衰退していきました。教育や福祉、先端事業への投資をせず、公共事業のみへの投資は癒着を生むだけでした。 日米構造協議で約束した総量規制という、銀行が企業に貸すお金に制限を設ける制度でバブルは崩壊し、大不況下で非正規雇用が増えました。同時に2000年代から給与の低さによる頭脳流出で中国や韓国に人材が流れ、電機産業は中韓が日本を追い越すことになりました。給与が上がらず、若い人は結婚できず、人口減少の時代となりました。給与が低いままなので大企業は最高益を更新、内部留保としてその利益を企業内に蓄え続けます。 日本は景気低迷し、国内消費が縮小し、経済成長率、GDPが低下しました。格差が拡大し、貧困率も高くなっています。要は儲かった企業のお金が循環していないのが問題なのです。労働者と企業の関係が高度経済成長期の労使協調のままで労働者が声を上げることができなかったことも給与が上がらない要因です。日本経済を活性化するにはとにかくお金の循環が必要です。原油高・通貨安で物価上昇する中で個人消費は冷え込むままです。大企業の賃金、いわゆる春闘のベアが過去最高といっても、大部分を占める中小企業の統計、連合の毎月勤労統計や非正規雇用の平均時給の賃金が物価上昇率を上回り続けなければ政府の目指す賃金と物価の好循環は生まれません。日本経済を活性化するにはお金の循環が必要です。給与を上げ、日本の個人消費を活性化し、教育に投資することに尽きます。

2024年04月16日

コメント(0)

-

中国の強さ

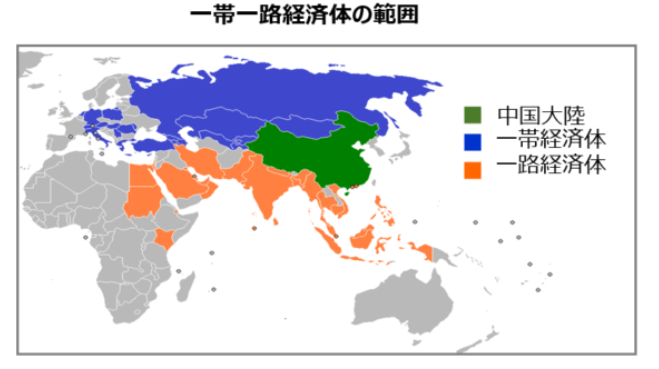

中国は96年に世界第二位の外貨準備保有国になりました(1位は日本)。2004年には世界第3位の貿易大国となり、現在は1位。GDPは世界第2位です。中国の強さの要因はアヘン戦争までさかのぼります。18世紀半ば以降、英国で紅茶の消費が劇的に伸び、中国(清)からの茶の輸入が増加したことで、英国の銀が大量に流出しました。そこで英国は清にアヘンを流し、清ではアヘンがまん延、茶だけではアヘン代を払えず、差額を英国に銀で払い続けたので財政難に陥りました。清はアヘンを禁輸し、英国は清に侵攻、アヘン戦争が勃発し、敗北した清は、香港などを英国に割譲しました。日清戦争にも敗北、以後100年の忍従を強いられました。この屈辱が以後の中国の強靭さ、かたくなさ、容赦のなさの源になっています。 その後、辛亥革命で清は倒れ、1949年に共産党政権が樹立されました。ソ連の傘下ではなく、自力で革命を遂げたため、中ソ関係に一定の距離があったことが発展のポイントとなりました。ソ連は当初、中国を支援したものの、その後、政治問題など対立が続き、中国は西側と接近しました。当時、中国は人口が多く、土地があり、治安がよく教育も行き届いていました。そうした素地もあり、その後、70年代後半から経済特区や14の都市で経済技術開発区をつくり、欧米の資本を呼び込むことで、資本主義的な市場経済を発展させ、問題が起きれば、市場を強引に統制してきました。いわば、共産主義と資本主義の良いところ取りの改革開放路線が見事に奏功し、驚異的な経済成長を遂げたのです。 ただ、問題が二つあります。中国の人口の92%は漢民族で残りの8%は他民族ですが、国土は新疆ウイグルなど56の民族・自治区が国土の65%を占めています。万一、自治区が独立すると中国は国土の3分の2を失い、12億人の漢民族を3分の1の土地で養うことになり、窮地に陥ります。台湾も同じです。中国の排他的経済水域の面積は世界10番目で、229平方メートルと日本より狭く、台湾が独立すると権力の及ぶ海域が狭まり、漁業や資源採掘ができなくなります。 中国は近年、軍事と経済の両面で覇権主義的な行動を強めています。軍事面では、核兵器の近代化、各種弾道・巡航ミサイルは海空軍力の急速な近代化・増強、宇宙やサイバー技術の強化が挙げられます。また、東シナ海、南シナ海、西太平洋などの海域における海軍艦艇の行動や軍事基地建設といった米国の軍事プレゼンスに対抗するような行動も増えています。経済面では、世界最大の貿易国であり、米国に次ぐ2位の経済大国となっています。中国は経済力を背景に一帯一路構想やアジアインフラ投資銀行などの国際経済インフラを整備し、国際経済秩序への影響力を拡大しています。 一帯一路構想では、沿線国への投資や援助を通じて、中国の経済圏を拡大しようとしています。マレーシア、インドネシアをはじめとした東南アジアの半分以上が米中のどちらを選ぶかというと中国を選ぶようになってきました。それだけ中国との貿易や投資を望む国が増えているということでしょう。一方、ベトナムやフィリピンなど中国の軍事行動を懸念する国は安全保障の懸念から米国との連携を選んでいます。安全保障は米国、経済では中国と使い分け、政治経済体制の多様化が進んでいます。今年の米国大統領選でトランプ氏が次期大統領となれば、より中国寄りの国が増えてくるのではないかとの懸念も出てきました。

2024年04月15日

コメント(0)

-

東証プライムの43%が「上場失格」

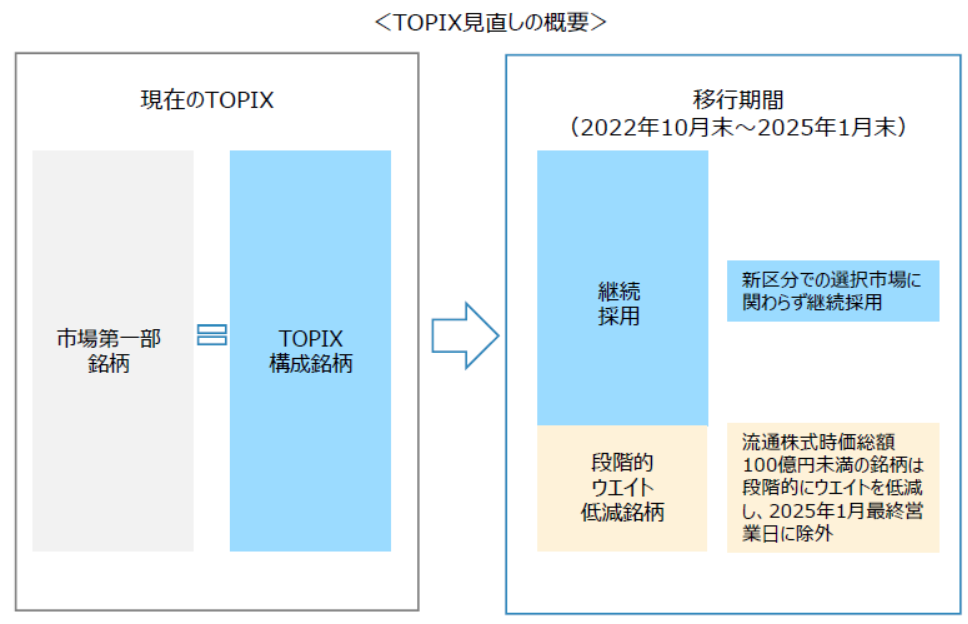

PBRとは、株価を1株あたり純資産で割った指標のことです。PBRが1倍未満の企業は「事業を続けるより資産を処分して解散したほうがいい」と市場からみなされている「上場失格」の状態といえます。実は、東証プライム上場企業の43%が1倍を下回っており、欧米の主要上場企業の10~20%程度と比べて高い水準にあります。 この現状を打破しようと、東証は2023年3月に上場企業に資本コストや株価を意識した経営に取り組むよう要請しました。東証プライム市場の4割にあたる660社が経営改革策を示し、資本を成長投資に振り向け、自社株買いでPBRを改善するとしています。その反面、改革策を依然示していない企業も多い状況です。 日本企業のPBR改革は海外投資家も注目しており、収益の改善や企業統治改革が評価され、株価の上がる企業も出てきました。ただ、改善策を示した企業は計画の進捗を厳しくチェックされることになり、しっかり対応できなければ投資家の期待に沿えず、マネー流出を招く恐れもあります。今後も株高が続くかどうかは、企業の改革策へのコミットにかかっていると言えます。 PBRの低い業種は銀行とパルプ・紙です。銀行は長らく続いてきたゼロ金利、マイナス金利の影響で収益力が落ちてしまいました。パルプ・紙は地球温暖化やSDGsの観点から需要が減少する見通しであることや市況に大きく左右されることが原因とされています・一方で情報通信はPBRが高く、資本効率もいい状況です。機関投資家は、代表取締役社長の選任基準を厳格化しており、株価を意識した経営を行わないと代表取締役社長は選任、あるいは再任されない可能性もあります。ROEが8%、PBRは1倍以上がその基準となり、上場企業は企業価値向上に向けた取り組みが必要となります。 TOPIXの選定基準は、流通株式時価総額100億円以上としています。TOPIX構成銘柄は2151社あり、段階的ウェイト低減銘柄が2025年1月末にTOPIXから除外されると、構成銘柄は約2割減少します。これまでと比べてかなり構成銘柄が絞られますが、まだ1700銘柄以上もあることを踏まえるとTOPIXの改革はまだ道半ばと言えそうです。 TOPIX構成銘柄数の上限を決める、成長性・資本収益性を重視したうえで流動性を構成銘柄選定で考慮する、構成銘柄を400,500に絞る、新たな指数の導入ではなくTOPIXそのものを変革するなど市場関係者の意見は注目に値します。TOPIXの構成銘柄になるために上場会社に競わせることで上場会社に企業価値向上に取り組みインセンティブを導入することが目的であるといいます。 投資目的で利用されるTOPIXの役割を踏まえることが重要であり、例えば、構成銘柄を200銘柄にすれば、競争が働いて望むような結果に本当になるのか、TOPIXを投資対象として適した指数としていく検討においては市場全体の底上げも重要とされています。上場会社全体の底上げには良い銘柄で構成するという指数のルールではなく、上場制度のルールを一層洗練させることで対応すべきとの意見もみられます。上場したからには、ROEの8%、PBRの1倍以上は必然的に上場継続条件としてもいいのではないでしょうか。 市場関係者の意見はバラエティーに富んでおり、さらなる議論が必要です。段階的ウェイト低減銘柄が2025年1月末にTOPIXから除外されることを踏まえれば、まだ議論の時間はありますが、東京証券取引所による「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請などで日本の株式市場が国内外の投資家に注目されているうちにスピード感をもって議論をすすめることの意義は大きいです。グローバルスタンダードとして上場企業の企業価値向上に向けた取り組みを加速させることを期待したいです。

2024年04月14日

コメント(0)

-

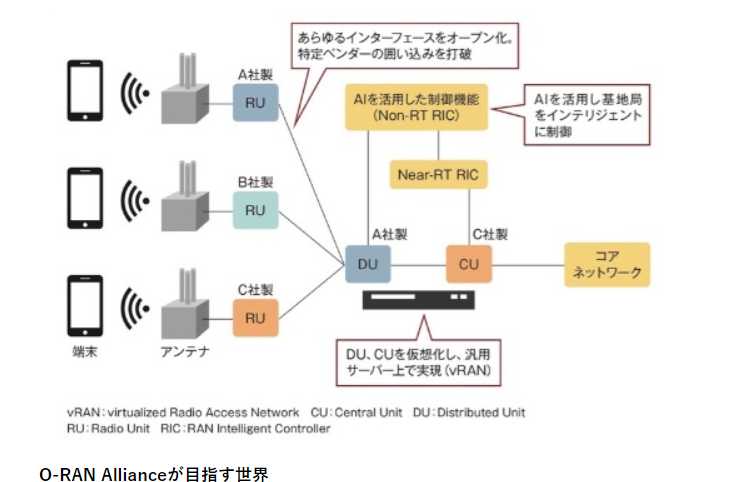

日米比のオープンRAN連携

日本政府は、アメリカとフィリピンと連携して、携帯電話向けの先端無線ネットワーク技術「オープンRAN」の開発を進めています。オープンRANは、通信基地局のネットワークへの接続を開放するもので、日米の企業が中心となって開発を進めています。日本政府は、フィリピンでの事業に数十億円を支援する方針を固めており、11日に開かれる3か国の首脳会談で確認される見込みです。 2022年6月29日には、フィリピン産官学の200名以上が参加するパネルディスカッションがオンラインで開催され、日本からは楽天モバイル、NTTドコモ、NEC及び富士通から代表者が参加しました。2024年2月26日には、NTTドコモがカタールのOoredoo Q.P.S.C.、フィリピンのSmart Communications, Inc.、シンガポールのStartHub Ltd.とオープンRANのフィールドトライアルの実施において合意したと発表しました。また、同日、楽天シンフォニーとフィリピンの通信事業者ナウ・テレコムが5G Open RANの試験運用に関する覚書を締結しました。 無線アクセスネットワーク(RAN)は、モバイル通信ネットワークの一部を構成しており、ユーザー端末とコアネットワークをつなぐ役割を担っています。このRANについて、機器間のインターフェースを共通化(オープン化)したRANはOpen RANと定義されます。Open RANの導入により、モバイル通信ネットワークの基地局投資において、コスト削減を期待できることから、世界中の通信キャリアが、本格導入に向けてトライアルを開始しています。 Open RANは新しい技術であり、導入期では、可能な限り多くの事業者を巻き込みアライアンスを形成して、仕様策定・製品サービスの開発等、商用化までに必要な取り組みを推進し続けることが普及のカギとなります。それにより、幅広いステークホルダーに新たな事業機会をもたらすことになります。民主主義陣営である日米比は、権威主義陣営である中国に対抗するためにも技術開発、品質面といった実利によって当該事業領域でどのように生かせるかを考えてグループ作りを進めていくことが重要です。 フィリピンでアジア・オープンRAN・アカデミーを開設したのも、オープンな無線アクセスネットワーク(Open RAN)に関する知識と利用性を高めることは、グローバルな電気通信ネットワークのエコシステムを大きく作り変える可能性を秘めており、コストを下げ、ネットワークの安全性を向上させ、イノベーションを促進することにもつながります。アジア・オープンRAN・アカデミーは、インド太平洋地域内の政府、民間企業、市民社会によるパートナーシップであり、日本の総務省や富士通、NEC、NTTドコモや楽天シンフォニーも参加しています。あらゆる国の通信は、すべての国民にとって安全・安価で利用可能なものでなければなりません。米日比の連携は、オープンで透明性が高く、不随条件がなく、非抑圧的な非常に重要な通信支援を提供していくことになるでしょう。

2024年04月13日

コメント(0)

-

海外の最低賃金制度に学ぶ賃金と物価の好循環

スイスの平均年収は日本の3.6倍、物価は日本の2.5倍程度です。マクドナルドで見れば、従業員の時給は約4400円、ビッグマックは約1200円です。日本のマクドナルドの時給は約1000円、ビッグマックは450円で時給は4.4倍、物価は2.67倍です。全体的に時給は韓国にも抜かれ、岸田首相が全国加重平均1000円の最低賃金を目指すと言っており、最低賃金の地域間格差もあり、日本の最低賃金の低さは大きな問題になっています。 他国の最低賃金が上がっても日本はデフレを理由に何もしてこなかったのが実態で、金利差拡大による円安でインフレが進行する中、若者がワーキングホリデーを使って海外へ流出していき、国際的な人材獲得競争が起こり、対策が急務となっています。大企業の春闘で妥結された賃金上昇が大きいと言われていますが、消費者物価上昇率を引いた実質賃金はマイナスのままでは個人消費は冷え込んだままです。 OECDの雇用見通しにもありましたが、ポーランドのようにインフレ率に応じて自動的に賃金が上がるようなシステムが日本にはないため、今後もインフレに賃金の上昇が追い付かない可能性は高いです。政府が複雑な最低賃金制度を維持して、最低賃金を押さえつけ続ければ、日本の実質賃金は一向に上がらないでしょう。フランスやポーランドのように物価上昇と最低賃金上昇率が連動し、欧州のように最低賃金は平均賃金の60%を目指すように制度設計がなされなければ政府と労働者の信頼関係は深まらないし、グローバルスタンダードとは程遠いです。 正規雇用と非正規雇用の取り返しのつかない格差も原因のひとつです。時給で1.8倍の格差があり、これが賃金上昇に結びつかない土壌となっています。正規雇用に対する非正規雇用の時間当たり賃金の比率ですが、日本は64.8%しかありません。国際比較では、イギリスは85.1%、フランスは81.1%、イタリアは78.8%、ドイツは73.6%です。 男女間格差も深刻な問題です。OECDの男女間格差をみると、日本の男性賃金の中央値を100とした場合の女性賃金の中央値は77.5しかありません。OECDの平均が88.4、ニュージーランドやノルウェー、デンマークといった90を超えている国と比較すると、日本の男女間賃金格差は大きな問題です。ジェンダーの問題は、議員や役員に女性を50%目標で増やすべきですが、これも消極的で社会の活力を削いでいると言えます。 労働組合の形骸化も問題で、日本の労働組合の推定加入率は16.5%。以前は全労働者の8割超が労働組合に加入していたと考えれば、労働者の権利が守られているとは言えず、労働組合は企業に忖度してしまい、いつまでも賃金が上がらない仕組みが出来上がってしまっています。欧米のように業種別の組合組織にしていくべきなのですが、日本では大企業に勤める労働組合も、自分の地位を守ることで精いっぱいともいえます。 日本企業の業績が良いといっても通貨安を背景にしており、円安に依存しなくてもいいグローバル企業が日本には少ないという問題もあります。高い法人税、借金大国、英語が不得意な人種ではグローバル企業は拠点を日本に置きたがりません。日本企業の国際競争力を考えると、やはり、最低賃金の制度設計から考え直さなければならないと思います。原油高、円安がこのまま続くことを考えれば、消費者物価指数の上昇率が鈍化するとは考えにくいです。時給も加重平均1000円もいかない状況では、たとえ時給が1500円になっても業種によっては人が集まらない状況が出てくるでしょう。人手不足は今後もますます深刻化していきます。従業員99人以下の企業の賃金や非正規の平均時給をインフレ率以上に上げるような最低賃金の制度設計を早急に考えなさなければならないです。

2024年04月12日

コメント(0)

-

カザフスタン

カザフスタン共和国は、中央アジアに位置する共和制国家です。1991年にソビエト連邦共和国から独立し、国土面積は日本の約7倍で世界第9位です。カザフスタンは、石油や天然ガスなどのエネルギー資源、鉱物資源に恵まれた資源大国です。一人当たりGDPはロシアと同レベルです。国土の26%はステップ地帯で、大陸性気候のため、夏と冬の気温差が大きく1月の平均気温はマイナス19~4度、7月の平均気温は19~26℃です。 穀倉地帯では、綿花、小麦、ジャガイモなどが生産され、牧畜業も盛んです。かつては、草原地帯で、遊牧生活を送る人々も多くいて、キイズ・ウイと呼ばれる移動式の家を建てて家畜を飼っていましたが、ソ連時代の定住化政策によって遊牧生活を送る人々は少なくなっています。人口約2000万人のうち、カザフ人63.1%、ロシア人23.7%、ウズベク人2.9%、ウクライナ人2.1%、他にドイツ人、ウイグル系、タタール系などが済んでおり、多民族国家です。 カザフ人はアジア人の中でも特に日本人の顔立ちとよく似ており、カザフスタンが日本人のルーツであるという説もあります。カザフ人の間では、昔、モンゴル付近に住む集団のうち、魚を好む者が東の海へ行き日本人に、肉を好む者が西の平原へ行きカザフ人になったという俗説が聞かれます。もしかしたら日本人とは兄弟だったのかもしれませんね。 カザフスタンは肉食大国でもあります。一人当たりの消費量は世界一で馬肉料理はお祝い事に欠かせないご馳走となっています。カザフスタン料理は新鮮な野菜と肉を使い、塩や胡椒など日本人になじみのある調味料を使うので私たちの口にもあいます。麺料理や米料理も豊富で懐かしい味に出会えるでしょう。 カザフスタンには、伝統的なものから珍しい旅行体験まで、様々なものがあります。景観大国ともいわれており、天山山脈が連なる雄大な景色とコルサイ湖はアルプスを彷彿とさせ、チャリン渓谷はグランドキャニオンのような雄大な景色が見られます。メデオスケートリンク&スキーリゾートは山々が美しく、カザフスタン人自慢の景勝地です。 カザフスタンは豊富な地下資源を有し、石油埋蔵量は398億バレル(世界の3.3%)、世界13位の産油国です。ウラン、クロムの埋蔵量は世界2位、亜鉛は世界5位。その他、レアメタルを含め非鉄金属も多数あります。カスピ海周辺では欧米や日系企業が参画し、大規模な油田開発を行っています。原油の輸送ルートとしてはロシア経由、コーカサス地域経由の他、中国向けのパイプラインも整備されています。 来年には日本とアルマトイを結ぶ直行便が計画されています。カザフスタンは遊牧の歴史を背景とする独自の文化とその現代的な展開も魅力です。顔つきもなんとなく日本人に似ており、親近感をもちやすいです。2022年に日本とカザフスタンは外交関係樹立30周年を迎えましたが、お互いの往来が増えてくるともっといいですね。

2024年04月11日

コメント(0)

-

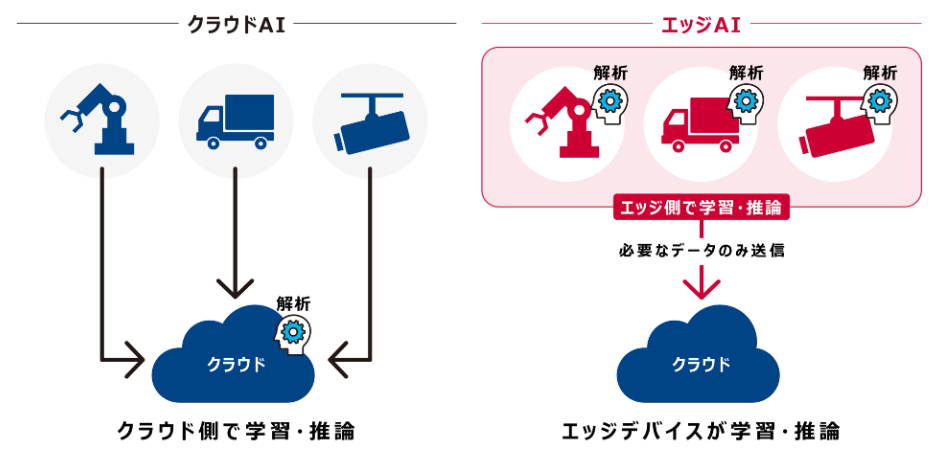

エッジAI

エッジAIは、端末の近くに設置したサーバーでデータ処理を行う「エッジコンピューティング」にAIを搭載したものです。端末に直接AIを搭載するので、即応性やセキュリティを高めることが可能です。エッジAIは、クラウドAIと比べて通信コストを削減できる、低遅延処理が可能、プライバシーリスクを低減できるなどのメリットがあります。 サムスン電子は、4月11日にフラッグシップモデルの「Galaxy S24」「Galaxy S24 Ultra」を発売するが、最大の特徴は、Googleの「Gemini Pro」や「Gemini Nano」などをAIモデルのベースにした「Galaxy AI」を端末の機能として密接に統合しているところにあります。サムスン電子は同モデルを「AIフォン」と呼び、スマホの基本ともいえる機能がAIによって大きく変わっています。 特にインパクトがあるのが、音声通話の通訳機能で、ネットワークや相手の端末に関係なく、端末上で音声認識から翻訳、音声合成までをまとめて行い、リアルタイムで外国語を翻訳できるところです。Androidをベースにした翻訳端末や、スマホにインストール可能な翻訳アプリは多数存在しますが、これらを通じて音声通話をするのは難しいです。その意味で、この機能は端末に深くAIを統合した成果といえます。 端末の処理能力が、最新のハイエンドモデルの方が使い勝手の良いAIが搭載されていたり、その処理が圧倒的に速かったりすれば、現在、3年といわれる買い替えサイクルより早く買い替えを促すことができます。これまでスマホは、カメラやディスプレイによって差別化を図ってきましたが、オンデバイスの生成AIの登場により、その構図が徐々に変わりつつあります。AIで既存のスマホとの違いを全面に打ち出し、Google, Galaxyに加えて、iPhoneも含めた「AI競争」がさらに進む可能性は高いです。 同様にAIパソコンも2023年12月に米インテルが発表した、ニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)内蔵のCore Ultraプロセッサーを搭載したパソコンがその一例です。AIパソコンとは、人工知能(AI)とパーソナルコンピューターを組み合わせたパソコンで、AIをクラウドではなく、ローカルのCPU/GPU/NPUなど各種プロセッサー処理できます。従来のパソコンよりもはるかに高速にデータを処理でき、エネルギー効率の向上、クリエイティブ作業のサポート、リアルタイム通訳などの機能を提供します。2026年にはパソコンの半数がAIパソコンの出荷が占めると予想されています。 エッジAIを搭載する端末は、スマホやパソコンをはじめとして自動車や産業ロボットなど多岐にわたります。たとえば、カメラを搭載したデバイスを道路に設置し、そこで交通量を測定することができます。このようにエッジAIを活用することで、リアルタイムでの交通量の測定や、遠隔地からのモニタリングが可能になります。半導体ではクアルコムのAI対応半導体、パソコンではマイクロソフトがSurface Pro 10, Laptop 6といったAIパソコンを出荷し、クラウドやソフトウェアでのAI優位性を打ち立てており、恩恵を受けることになるでしょう。

2024年04月10日

コメント(0)

-

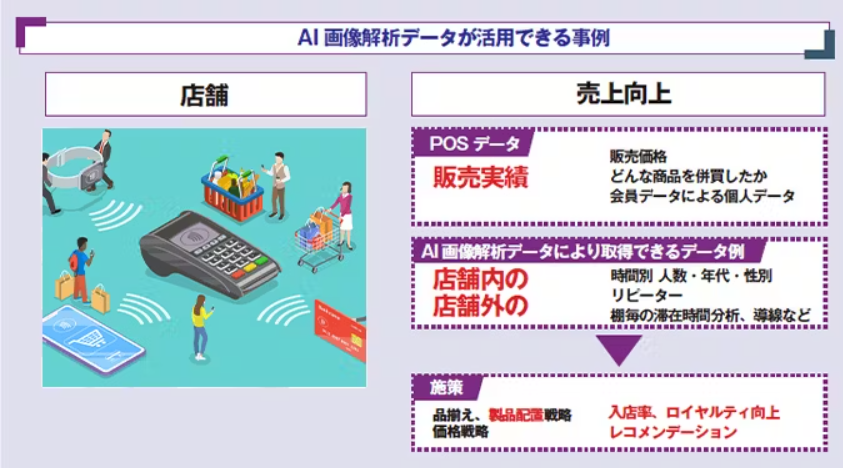

ソブリンAI, 小売業のAI活用、創薬AI

米半導体大手エヌビディアは、世界各国が自国での人工知能(AI)インフラの構築と運用を目指すことで、同社製品の需要が高まるとの見方を示しました。同社はインドや日本、フランス、カナダなどの国々と「ソブリンAI能力」への投資の重要性について協議しているとブルームバーグのインタビューに答えました。 ソブリンAIとは、各国のデータ主権でのAIを指しており、国のデータは資産であり、それを自国内でAIというインテリジェンスに転嫁させます。自国の言葉、そして文化そのものを含めることで独自のAIを作り上げます。その重要性を各国は理解し、世界中で国家レベルでの取り組みを急加速させています。 半導体メーカーとして時価総額世界一となったエヌビディアは、マイクロソフトやメタ、Amazonなどの大口顧客のAI投資にけん引され、年度の売上高が倍増したと推定されています。企業や政府機関に独自のインフラを構築するよう働きかけることで顧客基盤を拡大したいと考えているようです。 小売業では、金融業に次いでAI投資に積極的ですが、マーケティング戦略や混雑状況の把握、不審者・不審物の監視、無人店舗などのためにAIカメラが活用されています。AIカメラの人物検知機能は、来店者の年齢や性別、店内の滞在時間、導線などを把握するのに適しています。 在庫管理システムの自動化、データ分析の強化、パーソナライズされたサービスの提供、在庫管理や価格設定の自動化、人員配置の最適化にもAIは活用されています。過去の売上データや顧客の嗜好を学習し、需要の変動や傾向を予想できます。これにより適切な時期に適切な数量の商品を在庫に保持することが可能となり、過剰在庫や不足を防ぐことができます。 監視カメラ等から取得した店内映像から、どの時間帯にどのくらいの人数が来店するかを把握することも可能です。適切な人員配置を行うことで人件費の削減につながります。このようにAI活用の有無で売り上げや利益に大きな差が出ると考えられています。AmazonやWal-Martはスマホアプリで商品検索に生成AIを活用しています。 医薬品業界ではAI創薬に注目が集まっています。AI創薬とは、人工知能(AI)技術を活用して新薬の開発・研究プロセスを推進するアプローチをいいます。AIの特徴である大量のデータ処理を活かすことで、膨大な研究情報や分子データを効率的に解析でき、有望な新薬候補の発見や創薬プロセスのスピードアップが見込めます。 AI創薬の市場規模は、2022年に30億ドルと評価され、2023年の35億4000万ドルから2030年までに79億4000万ドルに成長すると予測されています。年間600億ドルから1100億ドルの経済効果が見込まれ、初承認まで5年はかからないとみられています。製薬大手のAI創薬関連の提携件数は増えています。 AIには、大量のデータから新たな知見を見出すことを得意とする特徴があります。特に近年では、機械学習に関する技術が大きく前進したことで性能が向上し、応用範囲も広がりました。AI解析の質は、使用されるデータの質によって決まります。そのため、製薬業界ではデータの統合でコラボレーションを模索する動きが増えているのです。創薬プロセスにAIを導入することで業務の効率化や開発費の削減、期間の短縮などを図ることができます。 AIの利用は、業務の効率化や新たな商品・ビジネスモデルの開発につながることが期待されています。また、人間を煩雑な業務から解放し、人間ならではの創造的な業務に集中することを可能とすることによるイノベーション創出効果も考えられます。

2024年04月09日

コメント(0)

-

EV戦線に変化あり

アメリカのバイデン政権は、2021年8月に新車販売に占める電気自動車(EV)の比率を2030年までに50%に引き上げる目標を掲げました。しかし、2024年3月20日には、新車販売のうち普通乗用車に占めるEVの比率を2032年までに67%とするとしていた従来の目標を35%に引き下げました。EVの普及が遅れる分、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)を活用して二酸化炭素(CO2)排出量を削減します。EV販売の減速を受け、当初案のようなペースでEVシフトを進めるのは困難との判断に傾いたようです。 調査会社マークラインズによると、22年7~9月の米国におけるEVの販売台数は20万8000台と前年同期比で70%以上も拡大しましたが、1年後の23年7~9月は同49.5%増、10~12月期は同39.9%増まで鈍化しました。対照的にHVは、それぞれ同80.1%増、同68.2%増と大きな伸びを記録しました。 米EV最大手テスラのイーロン・マスクCEOは1月24日に開いた投資家向けの決算説明会で、「我々は成長の波のはざまにいる」との現状認識を示しました。同社の販売台数の推移を見てもEV鈍化は見て取れます。23年4~6月は前年同期比83%増の販売台数を記録しましたが、続く7~9月は同26.5%増、10~12月は19.5%増と鈍化の一途をたどっています。そして、今年1~3月の納入台数は前年同期比で8.5%減と4年ぶりの減少を記録しました。市場は先行きを懸念し、テスラの株価は5%下落しました。 ガソリン車に比べて価格の高いEVは新しいもの好きの富裕層を中心に受け入れられてきました。複数の車を保有する富裕層はEVが多少不便でも比較的寛容に受け入れます。ただ1台の車を日々の移動の足として使う大衆の場合は事情が異なります。EVの航続距離への不安や充電インフラの不足といった課題は容易には受け入れられません。「既に富裕層向けの需要は一巡しており、足元では一般の人が徐々にEVを利用するようになっていました。そこで不満が一気に噴出したのです」。自動車業界の関係者はこう指摘します。 3月27日に開幕した「ニューヨーク国際自動車ショー」では、1年前はEVの新型車が目立っていましたが、今年は少なく、代わりに日韓自動車メーカーがガソリン車やハイブリッド車の新型モデルを披露しました。EV市場の成長が減速するなか、各社が商品アピールの重心を「EV一辺倒」から「バランス重視」に変更した様子が見られました。現代自動車は米国市場でのEV拡大に最も力を入れている外資メーカーのひとつですが、今回の目玉はEVではありませんでした。現代自動車の幹部は「EVの将来性は揺るがないが、すべての消費者のニーズにこたえる必要がある。HVやPHVを手ごろな価格で選ぶことができる」と説明していました。 米国のEV市場は成長の減速感が高まっています。「アーリーアダプター」と呼ばれる新しいもの好きの富裕層にいきわたって急成長に陰りが見えたうえ、米政権が最大7500ドルのEV販売補助金の条件を厳格化し、メーカーは価格競争力の高いEVを投入しにくくなっています。各社ともEV普及の旗を降ろしていないものの、3月下旬に米国政府が32年のEV普及目標を引き下げ、排出ガス規制の達成にHVとPHVを役立てることも認めました。数年を要する車の開発計画は簡単に変わりませんが、今回、日韓勢の出展内容は米国政府のEV方針の変化に沿ったものになりました。

2024年04月08日

コメント(0)

-

新社会人に捧げる投資術

新社会人にとって、4月はスタートの季節。まずは、会社生活に慣れることが大事です。初めてもらう給料をお世話になった父母にプレゼントするのもいいでしょう。それから自立した社会人を目指すには、勉強も必要でしょう。新社会人として「大人」の仲間入りをするなら最低限のお金の知識は押さえておきたい。これまで見てきた朝の情報番組は、これから日経新聞と提携しているテレビ東京の「モーニング・サテライト」(平日5:45-7:05)に変更し、毎日、経済の情報を押さえておくことも大事です 私の新社会人時代は学生時代の延長でバブル真最中に突入したので、お金の勉強など20年近くしませんでした。会社から勧められた財形貯蓄と生命保険に加入したくらいなので偉そうなことは言えませんが、今なら、新NISAを活用して、毎日数百円でも投資信託で積み立てするのは良いと思います(投資はあくまで自己責任でお願いします)。好調なアメリカ経済に投資するなら、S&P500連動型、半導体が相場をけん引しているから半導体株型、日本経済とともに行くなら日経平均などの投資信託なら毎日、毎月少額から始められ、長く投資できるのでいいのではないかと思います。 米国に比べ、日本はお金の知識に乏しく、大部分は現預金でしか資産形成していないという状況です。そこでようやく文科省が動いて、2022年から高校で資産形成の授業が始まり、金融教育の重要性が注目されるようになりました。これは、まだ多くの社会人がお金について学んだ経験に乏しいことを意味しています。日本ファイナンシャルプランナー協会の調査では、収入・支出・預貯金に対する不安を解消する情報を知りたい人が6割以上に上ることからも、お金に関する知識の重要性が見てとれそうです。 お金の勉強の範囲は非常に広く、学ぶべき範囲やタイミングがわからない人は多いようです。最初のステップは学ぶ「分野」を決めることです。基本的な分野は「ライフプランニング」「社会保険・年金」「資産運用」「リスク管理」「税金」「相続」です。それぞれの主な内容と学んだことをどのように生かせるのか、具体例を学ぶことです。 次に勉強の目的を決めます。目的があれば、具体的に何を学べばよいかを明確にできます。特に金融商品については、目的によって許容可能なリスクや期間に対する考え方が異なるため、目的の決定は重要です。お金の勉強の目的が決まったら、インプットでどんどん知識をつけていきましょう。毎朝、見るモーニング・サテライトはメモを取りながら見ることでかなりの勉強ができます。毎日のように発表される経済指標や統計数字は、あとでインターネット検索して調べるなどすれば、より知識が深まり、固定します。本やインターネット(YouTubeなど)、セミナー、金融関連の資格などで勉強する方法があります。 学んだ知識を自分のものにするには、アウトプットで実践してみることが有効です。家計簿をつけて家計状況を見直すことで家計のお金の流れを理解できます。数字を見ることで外食や通信料など今まで気づけなかった無駄や、改善ポイントが明確になります。ライフプランシートを作成し、将来のお金を見通してみることも有効です。20歳代は経済面での自立・貯蓄形成、30歳~40歳代では住宅・教育資金の準備、老後に向けた資産形成などライフステージごとに必要なお金を書き出していくと、具体的な資金計画の必要性が実感できます。 そして、最後に実際に金融商品で資産運用を始めてみることで知識を深めます。高額の資産運用は大きなリスクを伴うため、まずは少額から運用してみましょう。経済と資産の値動きとの関連や、リスクを抑えるための分散投資の方法等、自分自身で体験することでより理解が深まります。 お金の増やし方は一生かけて行うもので、お金についての自分の知識や経験がベースにあるものでなければなりません。過去、日本人は貯蓄一辺倒でしたが、ゼロ金利やマイナス金利が長く続いたため、投資に金融資産を振り向ける動きが出てきました。40年かけてバブル以降、低迷していた日本の株式市場はようやくバブル最高値を更新し、新しい時代に突入しました。新NISAの導入や国内外の株式相場の上昇で、株式や投資信託の残高が増えています。これからは、個人の金融リテラシーによって資産形成にずいぶん差が出てくることが予想されます。金融資産形成を他人任せにするのではなく、自分の金融知識や経験をベースに資産形成し、自己防衛を図る時代に入ったのです。

2024年04月07日

コメント(0)

-

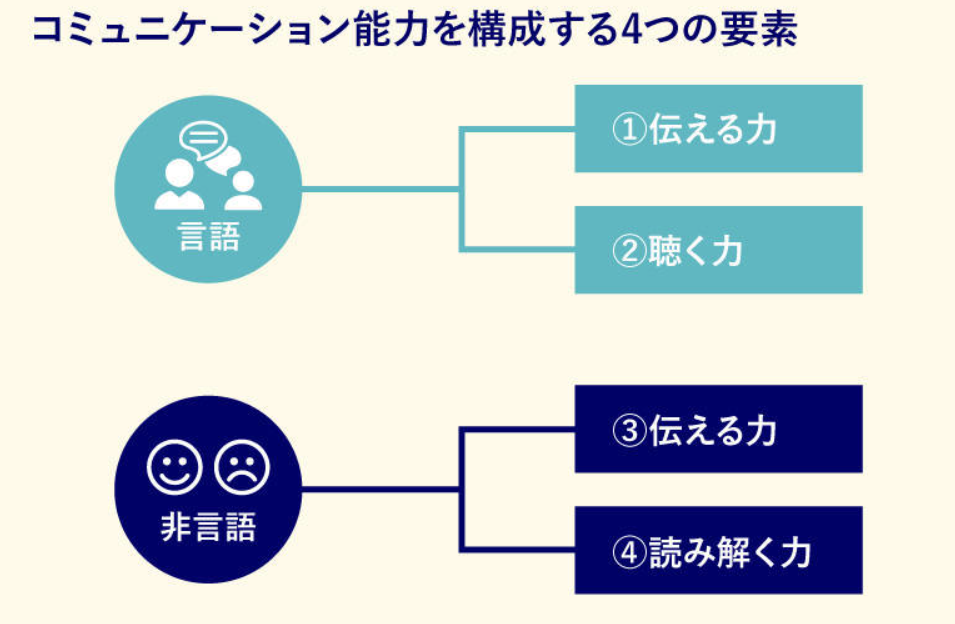

コミュニケーション能力

人間関係学には、二つの意味があります。狭い意味では心理学の一分野であり、ユング、アドラーに始まり、人間関係のやりとり、交流を分析する心理学・心理療法の手法のひとつである交流分析(TA: Transactional Analysis)につながる流れを意味し、この立場の人間関係学は心理学にきわめて近いと言えます。 広い意味での人間関係学は、まさに日常用語的な意味での人間関係を学びます。現代社会における様々な人間関係について、総合的に研究します。人はひとりでは生きていけません。必ず、社会・組織・集団など人とのつながりを持つことになります。また、人々の暮らしも時代も著しく変わりつつあり、人と人とのかかわり方も変化しています。人間の生活においても、社会生活の諸領域においても、また、人々の人生の場面においても、様々な問題が続発しています。生活問題、社会問題、環境問題、教育問題、さらに福祉に関わる問題、人間そのもの、人間のアイデンティティ(存在証明、自己同一性)に関わる問題があります。人間関係学は、人間の一生における人間存在を心理学、社会学、政策学、宗教学の総合的観点から研究します。 この人間関係学の研究は、「人間の生活」と「人間」、また、「社会」と「社会生活」の理解を目指している人々の要請、社会と時代の要請に応えてスタートした研究であり、今後の発展が大いに期待されています。人間関係を良好に築くには、総じて、コミュニケーション、信頼、共感、思いやり、自己理解、自己肯定感、尊重が重要な要素となります。「コミュニケーションを図る」とは、異なる立場の人同士が、何らかの手段によって意思や感情などの疎通を図ることを意味します。 コミュニケーションには、お互いの思考や感情、意思、価値観などを言葉で伝え合い、お互いに分かり合おうとする、違う考えを持つ相手と互いに理解しようとするという意味があります。コミュニケーション能力を高めようとすると、「相手にいかにうまく伝えるか」に意識がいきがちです。しかし、コミュニケーションを考えるうえで最も大切なことは、「双方向のもの」であるということです。相手への伝達だけでなく、「相手からの情報をいかに上手に正確に受け取るか」という観点も持っておくことです。 コミュニケーション能力を鍛えるには、挨拶を心がける、具体的に話す、話し方を工夫する、比喩表現やたとえを使う、結論から話す、相手の話をしっかり聞く、相手の心理や気持ちを考える、相手を批判しないなどの様々な方法があります。会議や意見交流会で積極的に意見を述べる、議題の内容を理解し、入念な準備を怠らない、議論を効率的に進めることもコミュニケーション能力を向上させるにはいい方法だと言えます。 コミュニケーション能力を構成する4つのスキルとは、自分の言いたいことを「伝える力」、相手の言葉を「聴く力」、非言語を「伝える力」、非言語を「読み解く力」です。コミュニケーション能力を向上させるには、論理で伝える力、論理で読み解く力、感情で表現する力、感情で汲み取る力、場の力を利用する力、前提と変化に気づく力も必要です。 コミュニケーション能力を高めると自分の考えや気持ちを相手に伝えられるだけでなく、相手の考えや気持ちも把握できるようになります。そうすれば、対人関係で考えや気持ちのすれ違いが起こらず、相手が本当に言いたいことを理解できます。相手の価値観への理解につながれば、信頼関係が生まれます。人間関係が良くなり、信頼関係も構築しやすくなります。 社会人のストレス、職場での精神的負担が軽減され、業務の効率化が図れるようになります。そうすると自分にとってチャンスが広がり、前向きな気持ちで過ごせますし、相手からも信頼してもらいやすくなります。情報を得る機会が増えます。相手とすぐ打ち解けられます。ステークホルダーとの関係性向上やイノベーションの創出、業績向上など、多数のメリットが期待でき、経営の持続性につながります。

2024年04月06日

コメント(0)

-

超音速旅客機の復活なるか

オーバーチュア(Overture)は、米コロラド州に拠点を置くスタートアップ、米ブーム・スーパーソニック(Boom Supersonic)が開発中の超音速旅客機です。技術実証機「XB-1」に飛行に成功、2023年1月にノースカロライナ州のピードモント・トライアド国際空港にオーバーチュア・スーパーファクトリーの建設を開始しましたが、2024年に製造を開始、2029年末から2030年までに就航する計画です。オーバーチュアは、64-80人の乗客を乗せ、高度6万フィート(約1万8300メートル)をマッハ1.7の速度で飛行できます。これは現在最速の民間航空機の約2倍の速度です。現在、11時間かかるアメリカ西海岸から東京の飛行時間を約6時間に短縮できる速さです。洋上ではマッハ1.7,陸上ではマッハ0.94で飛行します。オーバーチュアは、日本航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空の3社が予約注文(オプション契約も含む)しています。ユナイテッド航空は2029年までに旅客便を開始する予定で、最大50機を購入する契約に署名したことを発表しました。 ハルシオンは、米ジョージア州アトランタに拠点を置くスタートアップ、米ハーミアスが開発中の極超音速旅客機です。ハーミアスは、音速の5倍のマッハ5の極超音速旅客機により、世界の航空旅客輸送ネットワークを変革するというビジョンを掲げ、2018年に創業しました。マッハ5は時速に換算すると約6,120キロで、超音速旅客機として知られたコンコルド(最高速度マッハ2)の2.5倍、世界最速の偵察機だったSR-71(同マッハ3.2)の1.5倍強の速さです。実現すれば、ニューヨーク~ロンドンの飛行時間は現在、6-7時間かかりますが、わずか90分です。ハーミアスには、オープンAIのサム・アルトマン氏などが出資しており、2030年以降の実用化を目指しています。 超音速旅客機には、コストが高い、燃費が悪い、ソニックブームという超音速による騒音や衝撃波の影響でUSなど多くの国で上空飛行禁止となった経緯がありました。今日のビジネスクラスの料金で利益を出せる見込みとのことですが、5倍のスピードで飛ぶのにお金を払うという人がどれだけいるかは未知数で、製品が世に出て、実際のデータが入手できるまでその問題の答えはでないかもしれません。航続距離が約6,400キロであれば、ニューヨーク発パリ行きなどの大西洋をまたぐルートは十分ですが、ロサンゼルス発東京行きのような太平洋ルートには不十分で、乗り継ぎが必要になります。ニューヨーク発ロサンゼルス行きなど、陸地上空の路線は騒音規制のため選択肢になりません。音速の壁を破ると轟音が発生することから、通常は海上上空を飛行するしかありません。また、必要なバイオ燃料の供給不足の問題もあります。 成功の可能性や潜在的に多額の資金調達が必要になってくる点については懐疑的な見方もありますが、イーロンマスクのスペースXでも草創期には同じ疑問が出ていたように思います。軌道投入には10億ドルかかるだろうと言われていましたが、スペースXはファルコン1を使い、9000万ドルでそれをやってのけました。アメリカのベンチャー企業は、様々な課題をブレークスルーしてきました。今回もそれを私たちに示してくれるのだろうと思います。

2024年04月05日

コメント(0)

-

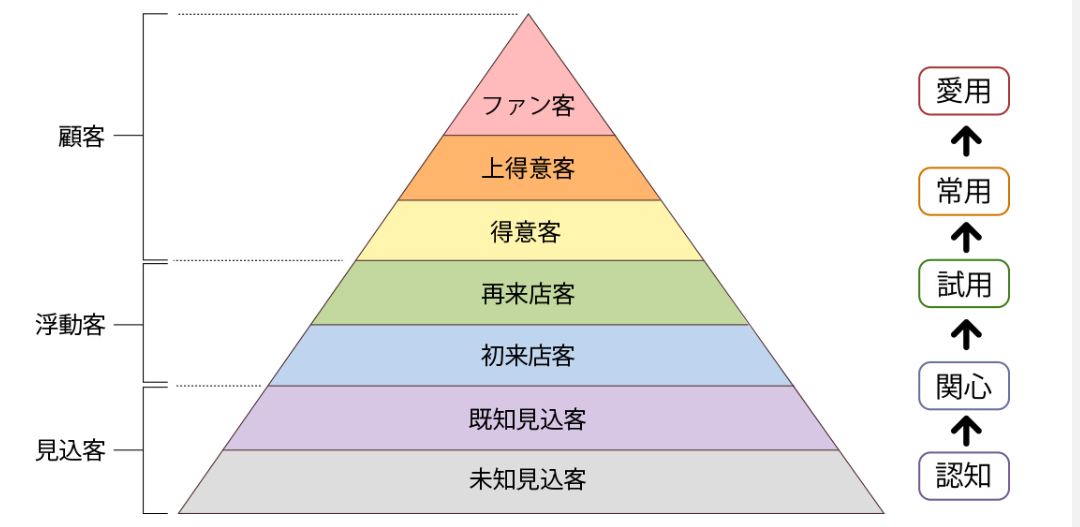

顧客を生涯顧客にする方法

店舗を例に顧客を考えてみました。この図は「7つの顧客段階」と呼ばれるものです。段階と内容を整理すると以下のようになります。未知見込み客:自店の存在を知らない購買対象者既知見込み客:自店の存在を知っている購買対象者初来店客:初めて来店してくれた浮動客再来店客:再び来店してくれた浮動客得意客:継続的に来店してくれる固定客上得意客:頻繁に来店してくれる固定客ファン客:自店に大きな利益をもたらしてくれる信者客 コトラーのマネジメントによれば、製品やサービスを通じ、市場を作り、顧客を創造していくことが、企業の目的であると言います。ドン・ペパーズとマーサ・ロジャースの共著「ONE to ONEマーケティング」は、インターネット時代に顧客一人一人のデータを取得することができるのだから、従来のマス・マーケティングとは別の「ONE to ONEマーケティング」の未来がやってくるという未来予測の啓蒙書でした。商いの原点が顧客との関係性で成り立っているという日本的なビジネス思想に合っていることもあり、ずいぶんと話題になりましたが、その後、実例としてデータベースを使用した、成功事例をあまり聞きません。 サービスや商品があふれている昨今、マス・マーケティングからONE to ONEマーケティングへと時代は移り、また、個人の行動履歴や購買履歴のデータベース管理が容易になり、さらにAIの進化に代表されるように、マーケティング・オートメーション(MA)が進んでいる今、「既存の顧客との関係性を維持し、深めること」の重要性が注目されるようになっていることもまた。事実です。要は、100人の一見さんを呼び込むことよりも10人の常連客を作ることのほうがリターンは大きい、固定客一人の収益は浮動客40人分に相当するということは、企業の経験則からわかりきっていることなのです。 しかし、「常連客を作る」と一口に言っても簡単ではありません。そこで生まれた考え方が、既存の顧客との関係性を管理するという「Customer Relationship Management(CRM)」です。手順は、顧客データの収集、収集した顧客データの分析、分析したデータに基づいた施策の実行、があります。顧客の感情パターンや行動パターンが分岐していくため、実際は複雑です。変化していく顧客の動きを的確にとらえるため、CRMには、ビジネスインテリジェンスの分析系とマーケティング・オートメーションの実行系の2つのカテゴリーにおいて、システムの活用が必須とされてきました。 ONE to ONEマーケティングのシナリオを精緻に、タイムリーに実行していくために、ツールやシステムの活用は役立ちますが、本質は「人間関係構築」です。統計を取ることは大切ですが、あくまでも手段です。顧客へ目を向け、顧客の望むことを察知し、期待以上の成果が得られるようにすることが目的です。肝になるのはコミュニケーションです。即効的な売上を目指すのではなく、信頼関係を構築することが目的です。一見さんお断りのお店が繁盛する理由は、入口でフィルターをかけることで、ひとりひとりのお客様に目を向ける時間を多く作り、お客様一人当たりの生涯価値を上げることに集中できるからなのです。今、日本のマーケティングが立ちすくんでいるのは、米国から輸入されてきたマス・マーケティングとデータベース・マーケティングが即効的な売上を追い求める施策ばかりで、曲がり角に来ているからです。それは即効的な売上を追い求める施策とは別に顧客との関係性構築に時間をかけて行わなかったからなのではないでしょうか。 リピーター客を増やすには、サービスの質や独自性で差別化を図る、リピーターだけに向けたセールやキャンペーンを行う、顧客ニーズにあった商品やサービスを提供する、メルマガやDMなどで再来店や再購入を促す、SNSやポイントカードを導入する、リピーターを対象にしたコミュニティを作る、などがあります。また、リピーターには、クーポンの発行、会員登録・ポイントカードの発行、定期購入者限定などのサービスでメリットを感じてもらうと良いでしょう。リピーターは、お気に入りの商品やサービスについて口コミ拡散する傾向があります。SNSで良い口コミが発信され、それが拡散されることで、さらなるリピーターの増加につながる可能性もあります。リピーターを増やすには、顧客リストを管理し、適切なアプローチを続けることも大切です。冒頭に述べた未知の見込み客、既存の見込み客、初来店客、得意客、上得意客、ファン客といった顧客属性の識別と分類です。そもそもチラシで動く消費者は固定客になりにくい、業種にもよりますが浮動客と固定客は動く時間帯が異なる、特定の商品を目的買いすることが多い(バーゲン・ハンター)といった浮動客の行動パターンを知る必要もあります。そして、ITを活用して常に顧客との関係性レベルの計測と制御を行うことです。顧客リストの中の全員に同じ販促活動を行うのではなく、顧客属性に基づいてセグメント化し、それぞれの状況やニーズに合わせた打ち手を講じるようにしましょう。コミュニケーションには言語、非言語、視覚、文章の4つの種類があります。メールやDMに偏りがちですが、YouTubeを使った視覚も使いながら効果的なコミュニケーションを取ります。そして、行った施策に対して結果を検証し、次の施策を検討するPDCAサイクルを回していくのです。 戦後、米国から輸入したマス・マーケティングは商品告知の手法、データベース・マーケティングは過去の販売データを集計分析し、抽出した顧客リストに送るDM発行のためのマーケティングです。Webマーケティングも、マス・マーケティングとデータベース・マーケティングの混合体です。MAツールとCRMツールは、顧客に対するアプローチという行動は似ているかもしれませんが、それぞれのツールの目標が異なります。MAツールは見込み客の発見と育成を行い、CRMツールはMAツールによって見つけられた見込み客を顧客化させ、契約の継続やアップセル・クロスセルを担うツールになります。日本は、既存のツールに惑わされることなく、新しい思想と戦略をもったマーケティングを構築する時期に来ています。

2024年04月04日

コメント(0)

-

テレビ東京モーニング・サテライト・エディー塾4時限「自分らしく成長する方法」

著名な経営者などから生きた経済を学ぶモーサテ塾。今回は、ラグビー日本代表のヘッドコーチ、エディー・ジョーンズさんを講師に迎えた「モーサテエディー塾」の最終回、4時限目です。エディーさんはラグビーのコーチという職業を愛し、今もその道を究めようと学び続けています。そんなエディーさんから「自分らしく成長する方法」を学びます。 これまで南アフリカ、オーストラリア代表、日本代表、イングランド代表のヘッド―コーチをしてきたエディーさん。輝かしい成果もあり、解雇されるという嫌な経験もしました。エディーさんは、嫌なことから学ばなければならないと感じたそうです。リーダーは反省という価値観をもつべきとエディーさんは言います。いろいろな結果が起こりうる可能性をはらんでいる中で力不足も不利な状況も受け入れて前進すること、失敗の責任を負い、なぜ失敗したのかを振り返ることがリーダーにとっては大切な仕事です。 人生は一瞬の出来事の連続で、成功はとどまることがない。モチベーションを保つためには、3か月に一度、改善すべき課題を3つ挙げ、取り組むこと。毎日、エディーさんは4時に起きますが、毎朝30分はその日の予定、昨日はどうだったかを振り返り、日記にします。リーダーは向上心をもって謙虚に取り組むものです。 これまで影響を受けたリーダーは、オーストラリア代表ヘッドコーチを務めたボブ・ドワイヤー氏は常に新しいアイデアを探し、どん欲に成長を求める。エディーさんは、かつてドワイヤー氏から代表選手に選ばれなかった経緯を持っていますが、その時を振り返っても選手の潜在能力を見抜く目、伸び代に目をつけることは大切だと痛感したそうです。 他にサッカーのファーガソン氏は、人を観察する目に長けており、人の習慣や行動、話し方を観察し、通常と違うときは気配りするなどの気遣いに長じているそうです。同じくサッカーのグアルディオラ氏は、戦術眼に長けています。優れたリーダーは、仕事に焦点を絞り、集中しています。常にやるべきことを、ひたむきにやり続けます。 挑戦するモチベーションの源泉は、その仕事が「好き」であることです。好きだから情熱は続きます。一つでも学びがあれば、それは経験になり、糧になります。好きだからこそ、常に学び、向上し続けることができる。エディーさんの日本代表ヘッドコーチとしての今のモチベーションは、日本ラグビーの集団と個の特性を生かしたレガシーを残したいという情熱です。世界のトップ4に入り、世界に通用する日本ラグビーを確立するという高い目標を掲げています。 人生の転機で意識することは、自分が本当に好きなことを見つけること。または、自分にあったものを見つけることです。好きなことを仕事にすべきで、自分の強みを見つけること。そして、自分のやることにコミットすることです。焦点をあてて、ひたむきに、よりよい自分をコミットすることで成長できます。好きが情熱の源泉で絶えず、成長する自分にコミットできます。結果、仕事が得意になれば、自然に悩みはなくなります。 多くの成功者は、最初は稼ぐためにというよりも、むしろ好きなことに夢中になり、それでやる気や学ぶ意欲が向上しやすくなると言っています。好きだからこそパフォーマンスを発揮しやすく、結果や成果を残すことでキャリアップにつながります。「好き」という気持ちがあれば、新しいスキルや知識をインプットしやすいので自分の成長につながりやすいのでしょう。好きなことを仕事にするために必要な勉強をはじめることも大切です。仕事はやりたい気持ちだけでは成功できず、不随してスキルや知識が求められます。仕事に焦点をあてたら集中してひたむきにやるべきことをやり続ける謙虚さも大事なことだと思いました。

2024年04月03日

コメント(0)

-

王子ホールディングスの企業価値創造

王子ホールディングスは渋沢栄一が1873年に設立した起源を持ちます。当時、外国産しかなかった洋紙を国産で供給する高い志から発足し、近代工業の礎となり、日本の産業発展を下支えしてきました。それが現在、当社のPBRが0.6と低迷にあえいでいます。PBR(Price Book-value Ratio)は株価を1株あたりの純資産で求められ、単位は「倍」です。企業の資産内容や財務状態をもとに株価水準を測る指標で、株価純資産倍率とも呼ばれます。 PBRが1倍を超えていれば株価が純資産額を上回って高く評価されていますが、1倍を下回れば株価が純資産額より低く評価されていることを意味します。PBRが1倍を下回る水準では、解散価値を下回るということになり、理論上はその企業を買収し、設備や有価証券を清算すると儲けが出る状態です。当社のPBRが0.6と低迷にあえいでいる原因は2年前から自己資本の活用による収益率であるROE(Return On Equity)が低いことに原因があるようです。 そのため、事業ポートフォリオの見直しと成長シナリオを当社は行っており、2024年3月期の売上が1兆7000億円の見込みに対して2030年3月期には2兆5000億円の売上目標を立てています。日本は少子高齢化のため、大人用おむつの戦略、子供用は人口成長が見込める東南アジアに注目しています。成長シナリオについてはイノベーションを推進し、新素材を開発することで描こうとしています。 当社は社有林を約60ヘクタール所有しており、維持・管理しながら、この木材資源を有効活用しています。木からパルプにするまでの設備を有効活用し、新素材の開発を行っています。そのひとつが、エタノールです。バイオエタノールは米国がとうもろこしから生産していますが、食糧との兼ね合いがあり、課題となっています。当社は木材を活用したエタノール開発で、鳥取県米子市に43億円をかけてパイロットラインを作り、年間1,000klの生産を行う予定です。他には木材からとれるヘミセルロースを医薬品向けに開発も行っているようです。 当社の存在意義は、「森林を育て、その森林資源を生かした製品を創造し、社会に届けることで、希望あふれる地球の未来の実現に向け、時代を動かしていく」と書かれて言います。健全に育て管理された森林は、二酸化炭素を吸収、固定するだけではなく、洪水緩和。水質浄化等の水源涵養、生物多様性や人間の癒し、健康増進等にも貢献する効果があります。そして、森林資源を生かした木質由来の製品は、その原料が再生可能であり、化石資源由来のプラスチック、フィルムや燃料等を置き換えていくことができます。 当社の製品は2011年からFSC認証紙が採用されています。FSC認証紙とは、森林管理協議会が定めた規格に従い、適切に管理された森林から生産された木材を使った紙のことです。森林の管理や伐採が環境や地域社会に配慮して行われているかどうかを評価・認証し、そうした森林に由来する製品が証明された紙のことを指します。当社の環境問題に真剣に取り組んでいる姿勢や取り組みは、森林保全の支援や地球環境の保全に貢献していると思います。 当社の独自技術である紙の表面の凹凸をつけることで吸水速度が他社より3倍高い、肌触りが優しい、厚手強度が高いなどの特徴は業界首位の座を確固としたものにしています。人手不足には省人化、ロボット活用やデータ管理などで取り組んでいます。物流問題には大消費地に工場を建て、これまでトラックドライバーが荷物の積み下ろしをしていましたがフォークリフトを使用し、トラックドライバーの負担を軽減し、パレットは同業他社と連携して規格化して問題に取り組むなどしています。脱炭素化では太陽光パネルを工場に設置し、必要電力の15%を賄っています。 紙は地球環境問題の敵とみられがちですが、当社の取り組みをテレビで拝見して、あながちそうとも言えないと感じました。企業価値を上げるためには、このような環境問題への取り組みや成長シナリオをPRすることでPBRを改善し、投資家からの賛同を得ることができるのではないでしょうか。バブル崩壊後、長らく日本企業の解散価値であるPBRが1倍割れとなっている企業が上場企業の半分を占めていると言われてきました。日本の企業経営者が、企業価値創造に対する理解が乏しいことが理由であり、その結果、日本の上場企業にPBR1倍割れが多いのではないかと考えています。

2024年04月02日

コメント(0)

-

米国大統領選の影響シナリオ

米国大統領選は実質的に民主党のバイデン現職大統領と共和党のトランプ候補に一騎打ちの様相となりました。トランプ氏がバイデンに勝利するためにはまず、共和党内の対抗馬だったヘイリー氏支持層を取り込むことだと言われています。アンケート調査ではヘイリー氏支持層は民主党のバイデン現職大統領に投票すると6割が回答しています。 一方、バイデン現職大統領が勝利するには激戦州の無党派層を取り込めるかどうかにかかっています。悲惨指数は、インフレ率と失業率から算出される国民の経済的な悲惨度合いを測る指標ですが、10%を超えると経済政策への不満が高まり、20%を超えると時の政権のリスク要因になるとみられています。現在は7%前後で推移していますのでリスク要因にはなりえないと思いますが、経済のソフトランディングを目指すバイデン政権にとって、悲惨指数が上昇してくると激戦州の無党派層がトランプ氏支持に動く可能性があるでしょう。 大統領選の結果で市場はどのように影響を受けるでしょうか。トランプ氏が勝利すれば、保護主義により追加関税を中国等に課す可能性が高いとみられています。関税コストが上昇すればインフレ再燃の懸念があります。バイデン現職大統領が再選されれば、民主党はIT企業への規制を強めることが予想されます。IT企業への規制法案は共和党を上回っており、現在の株式相場はAIや半導体がけん引していますので、規制によっては相場への影響が出てくるとみられています。 市場への影響だけに限れば、バイデン現職大統領の再選のほうがトランプ氏勝利より悪影響に見えます。しかし、関税コスト上昇によるインフレ再燃は経済全体への悪影響となりますので、世界経済にとってトランプ氏勝利の悪影響のほうが大きいと思います。保護主義は、国内産業の雇用を守り、新興産業の育成に役立ちますが、効率性の低い産業が生き残る副作用を招きかねません。また、通商摩擦や報復措置が引き起こされる可能性もあります。自由貿易によって米国消費者の利益や世界経済の発展に寄与することを考えれば、必ずしも保護主義が良いとは言えないと思いますが、米国有権者はどう判断するのでしょうか。 世界への影響で一番大きいのは気候変動対策でしょう。トランプ氏勝利の場合、自動車やエネルギー業界などを中心に、気候変動対策の推進が遅れる可能性があります。原油価格が下がり、米国金利が下がることも予想されますが、企業側では既に脱炭素化目標が掲げられており、州政府や各種ステークホルダーの動向も踏まえて対策強化を図ることが求められます。また、対中政策のさらなる強硬化や関税引き上げによる影響も広範囲に及び、減税による米国景気の加速がドル高に進む要因、世界景気悪化や不法移民対策で労働人口減少や潜在成長率低下になればドル安に進むと市場の中で硬軟錯綜し、予測が難しくなります。日本にとっては経済安全保障の観点も含めたグローバル戦略の見直しを迫られる可能性もあり、影響は大きいと考えられます。

2024年04月01日

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 卓球パラダイス

- #卓球 #WTT #スターコンテンダーマス…

- (2025-11-19 07:36:01)

-

-

-

- ゴルフ

- 篠山ゴルフ倶楽部白☆88打

- (2025-11-18 20:07:28)

-

-

-

- サッカーあれこれ

- 日本体育大U-22A×新潟医療福祉大C I…

- (2025-11-19 14:51:45)

-